STRATEGI PENINGKATAN OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN TIPE D (STUDI KASUS PPI MEULABOH): SATU DARSAWARSA BENCANA

TSUNAMI ACEH

Hafinuddin Hasaruddin*1, Iin Solihin2

1) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar; 2) Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut

Pertanian Bogor *Corresponding author: hafidipb@yahoo.co.id

Abstrak

Penggalian isu strategis dan mengamati kondisi existing adalah bagian dari strategi untuk melahirkan skenario atau program yang bertujuan peningkatan operasional pelabuhan perikanan. Oleh karena itu, pegamatan kondisi existing dan penggalian isu strategis terhadap pembangunan PPI Meulaboh pasca tsunami adalah sangat penting agar diperoleh informasi yang akurat untuk merancang program yang efektif dan berkesinambungan sebagai upaya peningkatan operasional PPI Meulaboh. Studi ini dilakukan untuk menentukan prioritas program peningkatan operasional PPI Meulaboh setelah satu darsawarsa tsunami terjadi (2004-2014). Penelitian ini dilaksanakan dengan metode suvei. Untuk menentukan strategi peningkatan operasional PPI Meulaboh, maka sebuah Analysis hierarchy process (AHP) telah digunakan. Hasil studi menunjukkan bahwa normalisasi kolam pelabuhan/alur keluar masuk kapal motor nelayan Sungai Krueng Cangkoi sebagai prioritas utama dengan nilai (0.255). Adapun arah pengembangan PPI Meulaboh kedepan disarankan pada aktivitas peningkatan fungsi dan operasional PPI Meulaboh seperti pendaratan, pemasaran, penanganan dan pengolahan mutu hasil tangkapan serta perbekalan melaut dan pengembangan masyarakat nelayan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaku dunia usaha (nelayan, pedagang dan pengolah) merupakan pihak yang memiliki peran dan posisi yang sangat strategis untuk peningkatan operasional PPI Meulaboh. Namun sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah/legislatif, pelaku dunia usaha dan lembaga perikanan adalah sangat dibutuhkan dan penting untuk mencapai operasional PPI Meulaboh yang optimal.

Kata kunci: PP tipe D, tsunami, perikanan tangkap, AHP

Pelabuhan perikanan adalah pusat kegiatan perikanan (central base of fisheries) (Lubis, 2007). Pelabuhan perikanan tipe D atau pangkalan pendaratan ikan (PPI) (Permen. 16/MEN/2006) merupakan tipe pelabuhan perikanan yang terbanyak di Aceh dan telah rusak total akibat bencana tsunami di antaranya PPI yang terletak Kabupaten Aceh Besar (5 unit), Kabupaten Pidie (6 unit), Kabupaten Aceh Utara (10 unit) dan Kabupaten Aceh Barat (8 unit), sedangkan di Nias Sumatera Utara, terdapat 1

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Pasar Sirombu. Selain PPI, 19 unit tempat pelelangan ikan (TPI) atau sekitar 0.37% juga terkena imbas dari bencana tsunami (Peraturan Presiden RI No. 30 tahun 2005).

Di Kabupaten Aceh Barat, pangkalan pendaratan ikan (PPI) Meulaboh merupakan PPI yang memiliki aktivitas perikanan yang paling tinggi. Letaknya yang strategis di Ibukota Kabupaten menjadikan PPI Meulaboh sebagai sentral perikanan tangkap. Bencana tsunami telah mengakibatkan kerusakan yang menyeluruh terhadap sarana dan prasarana di PPI tersebut. Namun pasca tsunami pemerintah bekerjasama dengan badan rekontruksi dan rehabilitasi (BRR) Aceh dan Non Government

Organisation (NGO) telah membangun kembali infrastrukstur PPI Meulaboh.

Pembangunan PPI yang tidak hanya investasi perangkat saja melainkan harus memberikan jasa pelayanan optimal kepada pengguna seperti nelayan, pedagang dan pengolah perikanan, sehingga pangkalan pendaratan ikan (PPI) Meulaboh ini mampu memberikan kontribusi yang riil dalam sektor perikanan tangkap, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Namun, terbatasnya anggaran Pemerintah dan waktu pembangunan sehingga penyusunan prioritas program yang akan diimplementasikan adalah diperlukan (Edi et al., 2006). Selain itu, untuk mengantisipasi kebutuhan yang krusial dan mendesak sehingga pemenuhannya dapat direalisasikan dalam masa yang relatif singkat. Di sisi lain, pembangunan pelabuhan perikanan yang berkesinambungan dan tepat sasaran dapat diketahui dengan analisa kondisi existing dan penggalian isu strategis, dengan tujuan akhir adalah peningkatan operasional pelabuhan perikanan. Oleh karena itu, studi ini dilakukan untuk menentukan prioritas program peningkatan operasional PPI Meulaboh, dimana Kondisi dan isu strategis PPI Meulaboh telah diperoleh sebelum menentukan berbagai alternatif program pengembangan.

Kajian Kepustakaan

Definisi Pelabuhan Perikanan

Menurut peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 16 tahun 2006, Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pelabuhan perikanan adalah suatu wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan yang dipergunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sejak ikan didaratkan sampai ikan didistribusikan (Lubis, 2007).

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1994 ) diacu dalam Lubis (2007) bahwa aspek-aspek tersebut secara terperinci adalah:

1) Produksi : bahwa pelabuhan perikanan sebagai tempat para nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan produksinya, mulai dari memenuhi kebutuhan perbekalan untuk menangkap ikan di laut sampai membongkar hasil tangkapannya. 2) Pengolahan : bahwa pelabuhan perikanan menyediakan sarana-sarana yang

dibutuhkan untuk mengolah hasil tangkapannya.

3) Pemasaran : bahwa pelabuhan perikanan merupakan pusat pengumpulan dan tempat awal pemasaran hasil tangkapanya.

Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Permen. 16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan dibagi menjadi 4 kategori utama yaitu kriteria teknis antara lain:

1) Tipe A : PPS (Pelabuhan Perikanan Samudera) Faktor kriteria:

(1) Melayani kapal perikanan berukuran >60 GT; (2) Menampung 100 unit kapal atau 6000 GT;

(3) Melayani kapal yang beroperasi di perairan lepas pantai, ZEE Indonesia, dan perairan internasional;

(4) Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 40.000 ton/tahun; (5) Memberi pelayanan untuk ekspor;

(6) Tersedia lahan untuk industri perikanan.

2) Tipe B : PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Faktor kriteria:

(1) Melayani kapal perikanan berukuran 15-16 GT;

(2) Melayani kapal yang beroperasi di ZEE Indonesia, dan perairan nasional; (3) Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 8000-15000 ton/tahun.

3) Tipe C : PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Faktor kriteria:

(1) Melayani kapal perikanan berukuran 5-15 GT; (2) Menampung 50 unit kapal atau 500 GT;

(3) Melayani kapal yang beroperasi di perairan pantai; (4) Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 4000 ton/tahun.

4) Tipe D : PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Faktor kriteria:

(1) Melayani kapal perikanan berukuran >10 GT; (2) Melayani kapal yang beroperasi di perairan pantai; (3) Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 2000 ton/tahun. Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan merupakan tempat yang memiliki berbagai fasilitas yang berguna didalam pelaksanaan fungsi dan peranannya sebagai pelabuhan (Lubis, 2007). Fasilitas-fasilitas yang terdapat di pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas tambahan.

Fasilitas tersebut masing-masing sekurang-sekurangnya memiliki fasilitas (Lubis, 2007) antara lain:

1) Fasilitas Pokok, sekurang-kurangnya memiliki pelindung seperti breakwater,

revetment, groin, dermaga, kolam, alur pelayaran, jalan, drainase, dan lahan

pelabuhan;

2) Fasilitas Fungsional, sekurang-kurangnya memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI), navigasi pelayaran, air bersih, es, bahan bakar, listrik, bengkel, laboratorium pembinaan mutu, kantor administrasi pelabuhan, alat angkut ikan dan es, dan pengolahan limbah;

3) Fasilitas penunjang atau tambahan, sekurang-kurangnya memiliki tempat pembinaan nelayan, pos jaga, pos pelayanan terpadu, peribadatan, MCK, kios Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Operasional Pelabuhan Perikanan

Menurut Mardiyanto (2004) operasional pelabuhan perikanan merupakan tindakan atau gerakan sebagai pelaksana rencana yang telah dikembangkan untuk

memanfaatkan fasilitas pada pelabuhan perikanan agar budidaya guna secara optimal

bagi “fasilitas itu sendiri” maupun “fasilitas terkait”.

Dalam lingkup operasionalisasi PP/PPI permasalahannya terfokus kepada faktor sumber daya manusianya yaitu personal atau siapa yang mengerjakan tugas dan melaksanakan rencana yang telah ditetapkan untuk menjalankan fasilitas yang tersedia dan melaksanakan fungsinya, bagaimana ia melaksanakan pekerjaannya dengan cara prosedur yang benar sehingga mencapai tujuan yang direncanakan dengan memperhatikan untuk kepentingan siapa itu dilaksanakan.

Kegiatan operasional yang berlangsung di pelabuhan perikanan adalah (Direktorat Jenderal Perikanan, 1994 diacu dalam Lubis, 2007):

1) Pendaratan ikan

Pendaratan ikan di pelabuhan perikanan sebagian besar berasal dari kapal penangkapan ikan yang mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan itu, hanya sebagian kecil berasal dari PP/ PPI yang dibawa ke pelabuhan itu dengan menggunakan sarana transportasi darat.

2) Penanganan, pengolahan, dan pemasaran ikan

Sesuai dengan salah satu fungsinya sebagai tempat pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan, penanganan ikan segar di pelabuhan perikanan dilakukan dengan metode pendinginan yang dapat dikelompokkan nenjadi tiga kategori yaitu pendinginan dengan es, pendinginan dengan udara dingin, dan pendinginan dengan air dingin.

Pengolahan ikan dimaksudkan untuk mempertahankan mutu sehingga waktu pemasaran menjadi lebih lama serta meninggikan nilai jual ikan. Kegiatan pemasaran yang dilakukan di pelabuhan perikanan bersifat lokal, nasional, dan ekspor. Sistem rantai pemasaran yang terdapat di beberapa pelabuhan perikanan di Indonesia, antara lain :

(1) TPI Pedagang besar Pedagang lokal Pengecer Konsumen (2) TPI Pedagang besar Pedagang lokal Konsumen

(3) TPI Pengecer Konsumen 3) Penyaluran perbekalan

Pengisian perbekalan yang berkaitan dengan fasilitas pelabuhan perikanan saat ini adalah penyaluran BBM, penjualan air bersih, penjualan es dan suku cadang.

Pelayanan perbekalan ini umumnya diadakan oleh pihak UPT Pelabuhan, KUD, koperasi pegawai pelabuhan, BUMN, dan pihak swasta.

Beberapa prinsip penting bilamana pengoperasian suatu pelabuhan perikanan dikatakan berhasil (Lubis, 2007) adalah:

1) Sangat baik dipandang dari dari sudut ekonomi, yang berarti hasil pengoperasian pelabuhan itu dapat menguntungkan baik bagi pengelola pelabuhan itu sendiri maupun bagi pemiliknya. Disamping itu hasil dari pengoperasian pelabuhan tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan kota khususnya dan nasional umumnya;

2) Sistem penanganan ikan yang efektif dan efisien. Dengan kata lain pembongkaran ikan dapat dilakukan secara cepat disertai penseleksian yang cermat, pengangkutan dan penanganan yang cepat;

3) Fleksibel dalam perkembangan teknologi. Dalam hal ini pengembangan suatu pelabuhan perikanan misalnya seringkali diperlukan mekanisasi dari fasilitas-fasilitas pelabuhan tersebut. Misalnya perlunya Vessel lift pada fasilitas-fasilitas dock, tanggal berjalan (tapis roulant) untuk pembongkaran dan penseleksian ikan. Disamping itu diperlukan fasilitas pelabuhan karena semakin meningkatnya produksi perikanan pelabuhan, misalnya perluasan gedung pelelangan, perluasan dermaga, dsb;

4) Pelabuhan dapat berkembang tanpa merusak lingkungan sekitarnya (lingkungan alam dan lingkungan sosial);

5) Organisasi serta pelaku-pelaku didalam pelabuhan bekerja secara aktif dan terorganisasi baik dalam kegiatannya.

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang ada, terdapat tiga kelompok kegiatan utama yang berkaitan erat dengan pengelolaan pelabuhan (Lubis, 2007) yaitu:

1) Pengelolaan infrastruktur, suprastruktur dengan semua aktivitas penunjang, antara lain: investasi pelabuhan, penyusunan anggaran, perencanaan pembangunan, pajak, perbaikan, dan pemeliharaan fasilitasnya seperti alur pelayaran, mercusuar, dan jalan-jalan di lingkungan pelabuhan;

2) Adanya kontak antara penjual dan pemakai jasa pelabuhan (klien), terhadap kapal dan barang-barang/komoditi perikanan serta pemeliharaannya. Kontak ini secara

eksplisit dapat berupa kegaitan-kegiatan ataupun jasa-jasa yang diberikan oleh pelabuhan;

3) Peraturan-peraturan kepelabuhan antara lain: peraturan-peraturan lokal, nasional maupun internasional dalam menentukan sirkulasi maritim, peraturan dalam hal keduanya, perhitungan statistik, pencatatan keluar masuknya kapal, pencatatan dan pemeliharaan kesehatan awak kapal.

Pengelolaan pelabuhan perikanan sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi suatu negara khususnya kondisi para pelaku di pelabuhan tersebut, dengan kata lain pengelolaan suatu pelabuhan ada kalanya berbeda antara negara satu dengan negara lainnya untuk jenis pelabuhan yang sama. Berdasarkan Lubis (2007), pada dasarnya ada 4 tipe pengelolaan pelabuhan, dimana masing-masing tipe mempunyai pola yang berbeda. Keempat tipe tersebut adalah:

1) Pengelolaan oleh pemerintah daerah

Pemerintah daerah merupakan pengelola sekaligus pemiliknya. Biaya pengoperasian dapat ditunjang oleh pemeintah daerah, ada juga bantuan finansial dari pemerintah pusat. Pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah PP skala D, dimana pemerintah daerah melaui Dinas Perikanan tingkat 1 atau tingkat II adalah pengelolanya. Ada beberapa hal seperti aktivitas pelelangan ikan yang dipercayakan kepada koperasi unit desa (KUD) Mina untuk mengelolanya.

2) Pengelolaan oleh perusahaan umum (semi-publik)

Pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh perusahaan umum yang dipercayakan oleh pemerintah setempat. Tipe pengelolaan ini terdapat di negara-negara Asia, Amerika dan negara persemakmuran. Pengelola pelabuhan berkewajiban mencari keuntungan untuk dapat menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan.

3) Pengelolaan oleh pemerintah pusat

Pengelola dan pemilik pelabuhan adalah pemerintah pusat dalam hal ini adalah unit pelaksana teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap c/q Bina Prasarana Perikanan yang bertugas memberikan bimbangan, melaksanakan koordinasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kepelabuhanan.

Pelabuhan dikelola oleh suatu perusahaan swasta atau suatu grup perusahaan swasta. Pengelolaan dilakukan sebagaimana halnya mengelola suatu perusahaan. Pengelola bertujuan mencari keuntungan semata-mata, dalam hal ini kepentingan umum terabaikan. Pelayanan atau kegiatan yang memberikan keuntungan saja yang dilakukan, sementara kegiatan yang tidak mendatangkan keuntungan walaupun diperlukan oleh masyarakat jarang dilakukan.

Metode Penelitian

Waktu dan Lokasi Penelitian

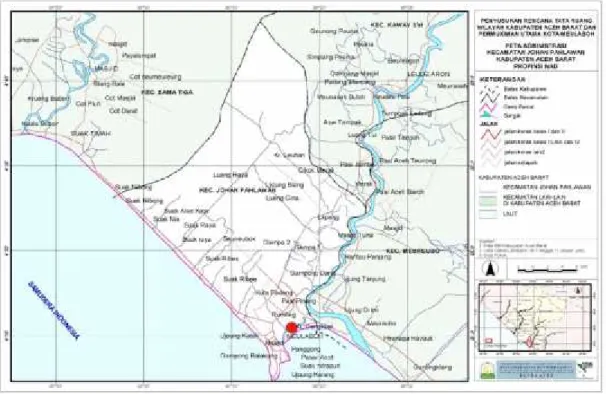

Penelitian ini telah dilaksanakan di PPI Meulaboh (Gambar 1) pada bulan Juli-Oktober 2008. Pada Januari 2014, pengamatan kondisi existing menunjukkan kebutuhan peningkatan operasional PPI Meulaboh cenderung memiliki kesamaan dan isu strategis juga masih relavan dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2008. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi positif untuk peningkatan operasional PPI Meulaboh ke depannya.

Gambar 1: Lokasi penelitian Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

Metode pengambilan data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian survei. Pemilihan responden didasarkan pada pertimbangan banyaknya informasi yang diketahui atau dikuasai responden (Saaty, 1993). Oleh karena itu, pengisian kuesioner dan wawancara ditujukan lansung kepada pihak petugas Dinas Perikanan dan Kelautan, Bappeda Aceh Barat, pengelola PPI, pihak petugas TPI, nelayan, dan pengusaha perikanan.

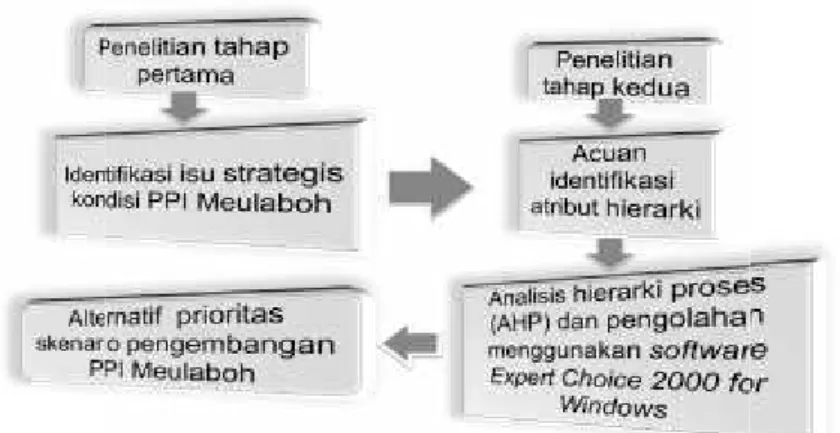

Wawancara dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama dilakukan untuk mendapat informasi terkait operasional PPI Meulaboh pasca tsunami, sekaligus untuk mendapatkan informasi strategis kondisi eksisting PPI Meulaboh saat ini, yang akan digunakan sebagai acuan hierarki indentifikasi atribut hierarki pada proses AHP. Sedangkan tahap kedua adalah untuk mendapatkan strategi pengembangan PPI Meulaboh ke depannya. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan aspirasi dan persepsi

stakeholder/responden terhadap prioritas program pengembangan PPI Meulaboh. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 2: Desain penelitian prioritas pengembangan PPI Meulaboh (AHP). Analisis data

Analisis pengembangan PPI Meulaboh dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis Hierarki Proses (AHP). Adapun langkah-langkah penggunaan AHP dalam studi ini adalah (Saaty, 1993): 1) Menyusun hierarki, 2) menetapkan prioritas dan 3) konsistensi logis, dimana nilai rasio konsistensi harus 10 % atau kurang. Jika rasio lebih dari 10 % pertimbangan tersebut mungkin acak dan perlu diperbaiki (Saaty, 1993; Nurani, 2002). Analisis ini dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan mengurutkan prioritas berbagai faktor yang berpengaruh dalam pengembangan PPI Meulaboh yang didapatkan dari penggalian isu strategis yang menjadi acuan atribut hierarki. Perhitungan dalam analisis ini berasal dari isian kuesioner responden ahli. Metode pengambilan data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian survei. Pemilihan responden didasarkan pada pertimbangan banyaknya informasi yang diketahui atau dikuasai responden (Saaty, 1993). Oleh karena itu, pengisian kuesioner dan wawancara ditujukan lansung kepada pihak petugas Dinas Perikanan dan Kelautan, Bappeda Aceh Barat, pengelola PPI, pihak petugas TPI, nelayan, dan pengusaha perikanan.

Wawancara dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama dilakukan untuk mendapat informasi terkait operasional PPI Meulaboh pasca tsunami, sekaligus untuk mendapatkan informasi strategis kondisi eksisting PPI Meulaboh saat ini, yang akan digunakan sebagai acuan hierarki indentifikasi atribut hierarki pada proses AHP. Sedangkan tahap kedua adalah untuk mendapatkan strategi pengembangan PPI Meulaboh ke depannya. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan aspirasi dan persepsi

stakeholder/responden terhadap prioritas program pengembangan PPI Meulaboh. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 2: Desain penelitian prioritas pengembangan PPI Meulaboh (AHP). Analisis data

Analisis pengembangan PPI Meulaboh dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis Hierarki Proses (AHP). Adapun langkah-langkah penggunaan AHP dalam studi ini adalah (Saaty, 1993): 1) Menyusun hierarki, 2) menetapkan prioritas dan 3) konsistensi logis, dimana nilai rasio konsistensi harus 10 % atau kurang. Jika rasio lebih dari 10 % pertimbangan tersebut mungkin acak dan perlu diperbaiki (Saaty, 1993; Nurani, 2002). Analisis ini dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan mengurutkan prioritas berbagai faktor yang berpengaruh dalam pengembangan PPI Meulaboh yang didapatkan dari penggalian isu strategis yang menjadi acuan atribut hierarki. Perhitungan dalam analisis ini berasal dari isian kuesioner responden ahli. Metode pengambilan data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian survei. Pemilihan responden didasarkan pada pertimbangan banyaknya informasi yang diketahui atau dikuasai responden (Saaty, 1993). Oleh karena itu, pengisian kuesioner dan wawancara ditujukan lansung kepada pihak petugas Dinas Perikanan dan Kelautan, Bappeda Aceh Barat, pengelola PPI, pihak petugas TPI, nelayan, dan pengusaha perikanan.

Wawancara dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama dilakukan untuk mendapat informasi terkait operasional PPI Meulaboh pasca tsunami, sekaligus untuk mendapatkan informasi strategis kondisi eksisting PPI Meulaboh saat ini, yang akan digunakan sebagai acuan hierarki indentifikasi atribut hierarki pada proses AHP. Sedangkan tahap kedua adalah untuk mendapatkan strategi pengembangan PPI Meulaboh ke depannya. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan aspirasi dan persepsi

stakeholder/responden terhadap prioritas program pengembangan PPI Meulaboh. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 2: Desain penelitian prioritas pengembangan PPI Meulaboh (AHP). Analisis data

Analisis pengembangan PPI Meulaboh dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis Hierarki Proses (AHP). Adapun langkah-langkah penggunaan AHP dalam studi ini adalah (Saaty, 1993): 1) Menyusun hierarki, 2) menetapkan prioritas dan 3) konsistensi logis, dimana nilai rasio konsistensi harus 10 % atau kurang. Jika rasio lebih dari 10 % pertimbangan tersebut mungkin acak dan perlu diperbaiki (Saaty, 1993; Nurani, 2002). Analisis ini dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan mengurutkan prioritas berbagai faktor yang berpengaruh dalam pengembangan PPI Meulaboh yang didapatkan dari penggalian isu strategis yang menjadi acuan atribut hierarki. Perhitungan dalam analisis ini berasal dari isian kuesioner responden ahli.

pengolahan data dilakukan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak kumputer, yaitu Expert Choice 2000 for Windows.

Temuan

Keadaan umum lokasi penelitian Letak geografis

Wilayah Kabupaten Aceh Barat secara geografis terletak pada 04006’ – 040 – 47’

LU dan 950 52’ – 960 30’ BT. Wilayah Kabupaten Aceh Barat memiliki batas

administrasi Kabupaten Aceh Jaya dan Pidie di sebelah utara, dengan Aceh Tengah dan Nagan Raya di sebelah timur, dengan Samudera Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya di sebelah barat dan selatan. Luas wilayah daratan Kabupaten Aceh Barat mencapai 2.927,95 km2 atau seluas 292.795 ha, sedangkan panjang garis pantai diperhitungkan 50,55 km dengan luas laut 12 mil atau 233 km2daratan (DKP, 2007).

Kabupaten ini memiliki empat kecamatan yang berbatasan lansung dengan Samudera Indonesia dan merupakan Kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Meureubo, Samatiga dan Kecamatan Arongan Lambalek. Serta 8 kecamatan daratan yaitu Kaway XVI, Sungai Mas, Pantee Ceureumen, Panton Ree, Bubon, Woyla, Woyla Barat dan Woyla Timur (BPS, 2008).

PPI Meulaboh berlokasi di Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan. Luas Wilayah Kecamatan Johan Pahlawan adalah 44,91 Km2atau 1,53 % dari luas kabupaten (BPS, 2008).

Keadaan perikanan tangkap

Menurut Hafinuddin (2010), armada penangkapan ikan yang beroperasi di Kabupaten Aceh Barat terdiri dari sampan (perahu tanpa motor) dan perahu motor (PM). Perahu tanpa motor (PTM) terbagi dalam perahu tanpa motor (PTM) kecil, sedang dan besar. Sedangkan perahu motor terbagi dalam perahu motor tempel dan kapal motor (KM). Adapun pertumbuhan rata-rata per tahun (tahun 2001-2007) armada penangkapan ikan di Kabupaten Aceh Barat adalah 5,65 %. Sedangkan jenis alat tangkap yang dominan di Kabupaten Aceh Barat adalah pukat tarik (34%), kemudian jaring kelitik (23%) dan pancing ramit (15%). Pada tahun 2007, nelayan di kabupaten ini mencapai 2970 jiwa. Pada tahun yang sama, volume produksi perikanan tangkap mencapai 16.060,30 ton dengan nilai produksi Rp

Hasil penggalian isu strategis terhadap kondisi pembangunan PPI Meulaboh pasca gempa dan tsunami yang dilakukan dengan wawancara mendalam (in depht

interview) menunjukkan masih terdapat banyak persepsi di tengah-tengah masyarakat

mengenai eksistensi dan efektivitas program. Melalui analisis deskriptif yang dilakukan terhadap data yang ada, diperoleh isu strategis yang menjadi persepsi mayoritas responden seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Isu strategis tentang kondisi PPI Meulaboh pasca tsunami

No Isu Strategis

1 Masih menimbulkan hambatan pengembangan usaha perikanan 2

Pembangunan PPI Meulaboh yang telah dilakukan dirasa belum tepat sasaran dan kurang efektif disebabkan instansi terkait yang menjadi pelaksana (pemerintah) dengan pelaku dunia usaha dan kelembagaan belum terpadu, kurang koordinasi

3

Karena upaya pemerintah belum maksimal untuk menfasilitasi dunia usaha perikanan di PPI Meulaboh maka program ke depan harus lebih memihak pelaku dunia usaha (nelayan, pedagang dan pengolah)

Hasil dari kondisi existing dan penggalian isu strategis, kemudian disusun hierarki terdiri dalam 3 tingkatan (Tabel 2); 1) tujuan yang ingin dicapai (goal) dari peningkatan operasional PPI Meulaboh; 2) aktor yang bertanggung jawab dalam peningkatan operasional PPI Meulaboh; 3) program pengembangan PPI Meulaboh. Strategi peningkatan operasional PPI Meulaboh

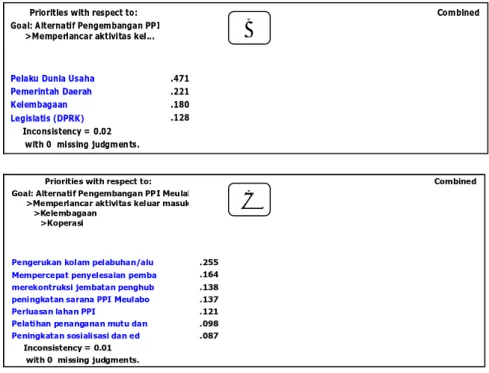

Penerapan program peningkatan operasional PPI Meulaboh dikelompokkan dalam empat capaian besar (Tabel 2). Hasil perhitungan nilai prioritas elemen (Gambar 2) dari tujuan penerapan program diperoleh bahwa peningkatan fungsi dan operasional PPI Meulaboh seperti pendaratan, pemasaran, penanganan dan pengolahan mutu hasil tangkapan serta perbekalan melaut dan pengembangan masyarakat nelayan merupakan tujuan utama pengembangan PPI Meulaboh (0.297). Sedangkan untuk aktor yang memegang peranan strategis dalam peningkatan operasional PPI Meulaboh adalah pelaku dunia usaha (0.471). Sebagai skenario peningkatan operasional PPI Meulaboh ke depan, maka hasil mengerucut pada usaha normalisasi kolam pelabuhan/alur keluar masuk kapal motor nelayan Sungai Krueng Cangkoi sebagai prioritas utama (0,255). Pembangunan SPBN sebagai prioritas pemgembangan yang kedua (0.164) dan merekontruksi jembatan penghubung Desa Ujong Baroh-Padang Seurahet sebagai alternatif skenario yang ketiga (0.138) (Gambar 3).

www.utu.ac.id Jurnal Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

ISSN : 2355-5564

145

Tabel 2: Faktor yang berpengaruh dan isu strategis tentang kondisi operasional PPI Meulaboh dan prioritas program pengembangannya

No Faktor/Isu Strategis

Goal/tujuan yang ingin dicapai dari skenario pengembangan PPI

Meulaboh

1 Memperlancar aktifitas keluar masuk kapal nelayan pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Meulaboh

2 Peningkatan Fasilitas PPI Meulaboh 3

Peningkatan fungsi dan operasional PPI Meulaboh seperti pendaratan, pemasaran, penanganan, dan pengolahan mutu dan pengembangan masyarakat nelayan

4

Meningkatkan kenyamanan bagi para pengguna PPI Meulaboh (nelayan, pedagang, pengolah ikan, konsumen) dalam memaksimalkan keberadaan PPI Meulaboh

Aktor dan sub aktor yang bertanggung jawab dan pemegang otoritas dalam pengembangan PPI Meulaboh

1 Pemerintah

2 Legislatif (DPRK) 3 Pelaku Dunia Usaha 4 Kelembagaan

Skenario program pengembangan PPI Meulaboh

1 Normalisasi kolam pelabuhan/alur keluar masuk kapal motor nelayan Sungai krueng Cangkoi

2 Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBN) 3 Perluasan lahan PPI

4 Peningkatan sosialisasi dan edukasi terhadap kebersihan/hieginis PPI Meulaboh

5 Pelatihan penanganan mutu dan pengolahan hasil tangkapan

6 Peningkatan sarana PPI Meulaboh terutama dalam aktifitas pendaratan dan pelelangan serta pemasaran hasil tangkapan

7 Merekontruksi jembatan penghubung Desa Ujong Baroh-Padang Seurahet yang menjadi hambatan pendaratan hasil tangkapan di PPI Meulaboh

Model Name: Pengembangan PPI MBO

Priorities with respect to: Combined

Goal: Alternatif Pengembangan PPI Me...

Peningkatan fungsi dan operasi .297 Memperlancar aktivitas keluar .266 Peningkatan Fasilitas PPI Meul .259 meningkatkan kenyamanan bagi p .178 Inconsistency = 0.01

with 0 missing judgments.

Page 1 of 1 7/12/2009 9:22:51 AM

Gambar 3: Hasil kombinasi AHP untuk tujuan program pengembangan PPI Meulaboh (A), aktor yang terlibat (B) dan prioritas skenario pengembangan PPI Meulaboh (C). Pembahasan

Pelaksanaan skenario pengembangan dengan menitikberatkan pada tujuan peningkatan fungsi dan operasional PPI Meulaboh merupakan sebuah upaya pengembangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 16/MEN/2006, dimana pelabuhan perikanan mempunyai fungsi mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran.

Selain itu, strategi pengembangan pelabuhan perikanan akan berjalan dengan optimal apabila pihak-pihak yang memegang otoritas saling bersinergi. Dalam konsep

triple reward system, pemerintah/legislatif, masyarakat (kelembagaan) dan swasta

(pelaku dunia usaha) harus mampu mewujudkan kesinergisan dalam gerak untuk pencapaian tujuan bersama.

Hasil dari studi ini menunjukkan prioritas program pengembangan adalah normalisasi Sungai Krueng Cangkoi sebagai jalur keluar masuk kapal perikanan dengan kedalaman yang sesuai untuk pelabuhan perikanan tipe D yaitu lebih dari 2 meter (PER. 16/MEN/2006). Menurut Lubis (2007) alur pelayaran dan kolam pelabuhan adalah fasilitas pokok di pelabuhan perikanan. Selain itu, penyempurnaan terhadap sarana dan

Priorities with respect to: Combined

Goal: Alternatif Pengembangan PPI Meulaboh >Memperlancar aktivitas kel...

Pelaku Dunia Usaha .471

Pemerintah Daerah .221

Kelembagaan .180

Legislatis (DPRK) .128

Inconsistency = 0.02 with 0 missing judgments.

HaFin

Model Name: Pengembangan PPI MBO

Priorities with respect to: Combined

Goal: Alternatif Pengembangan PPI Meulaboh

>Memperlancar aktivitas keluar masuk kapal nelayan pada PPI Meulaboh >Kelembagaan

>Koperasi

Pengerukan kolam pelabuhan/alu .255 Mempercepat penyelesaian pemba .164 merekontruksi jembatan penghub .138 peningkatan sarana PPI Meulabo .137

Perluasan lahan PPI .121

Pelatihan penanganan mutu dan .098 Peningkatan sosialisasi dan ed .087 Inconsistency = 0.01

with 0 missing judgments.

Page 1 of 1 7/12/2009 9:51:35 AM

HaFin B

prasarana pelabuhan harus terus dilakukan, di antaranya pembangunan SPBN dan merekontruksi jembatan penghubung antar desa. Namun untuk implementasi program tersebut memerlukan dana yang memadai, sehingga komitmen stakeholder sangat diperlukan dan mencari investor dalam upaya pembinaan sarana dan prasarana adalah sebuah upaya yang logis (Edi et al., 2006).

Kebutuhan setiap pelabuhan perikanan cenderung beragam. Namun, pengelolaan dan kebijakan pengembangan yang diambil oleh stakeholder seharusnya berorientasi pada upaya peningkatan pelayanan kepada konsumen (Danial, 2007). Selain itu, Lubis (2009) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik terhadap aktivitas dan fasilitas pelabuhan perikanan serta proses modernisasi akan sangat berpengaruh terhadap kualitas ikan, nilainya bertambah, sehingga dampak positifnya dirasakan oleh para nelayan.

Kesimpulan

Sebagai upaya peningkatan operasional PPI Meulaboh setelah 10 tahun tsunami, maka skenario atau prioritas program yang dapat dilaksanakan oleh otoritas perikanan dan kelautan adalah 1) pengerukan jalur pelayaran PPI Meulaboh, yaitu Sungai Krueng Cangkoi, 2) pembangunan SPBN dan 3) merekotruksi jembatan penghubung antar desa Ujong Baroh-Padang Seurahet. Hal ini diharapkan dapat meminimumkan pengeluaran nelayan PPI Meulaboh dan meningkatkan pelayanan PPI Meulaboh terutama untuk nelayan, pedagang dan pengolah ikan.

Daftar Pustaka

[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat. (2008). Aceh Barat Dalam Angka 2008. BPS Kabupaten Aceh Barat.

[DKP] Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. (2007). Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). DKP Kabupaten Aceh Barat.

Danial. (2007). Evaluasi rencana pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Soreang ditinjau dari aspek teknis dan biologis di Kota Parepare Sulawesi Selatan. Jurnal Protein, 14, 93–102.

Edi, I. B. P., Anggoro, S., & Susilowati, I. (2006). Analisis efisiensi pelabuhan perikanan dan strategi pengembangan (pokok bahasan pelabuhan perikanan samudera cilacap). Jurnal Pasir Laut, 2, 64–78.

Hafinuddin. (2010). Tingkat operasional PPI Meulaboh pasca tsunami dan dan prioritas program pengembangannya. [Skripsi]. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Lubis, E. (2009). Saatnya benahi pelabuhan perikanan di Indonesia. Majalah Samudera.

Retrieved from http://majalahsamudra.blogspot.com/2009/07/saatnya-benahi-pelabuhan-perikanan-di.html

Lubis, E. (2007). Buku I : Pengantar Pelabuhan Perikanan. Bagian Pelabuhan

Perikanan. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas

Sumberdaya Perikanan. Institut Pertanian Bogor : Bogor

Mardiyanto, B. 2004. Pelabuhan Perikanan : Fungsi, Fasilitas, Panduan Operasional,

Antrian Kapal. Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan

dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor : Bogor.

Menteri Kelautan dan Perikanan. (2006). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR PER. 16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan. Jakarta : Departemen Kelautan dan Perikanan.

Nurani, Tri Wiji. (2002). Proses Hierarki Analitik (Analytical Hierarchy Process) Suatu Metode untuk Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan. Laboratorium Sistem dan Optimasi Perikanan Tangkap. Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. 47 hal.

Peraturan Presiden. (2005). Peraturan Presiden Republik Indonesia NOMOR 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Saaty, TL. (1993). Proses Hirarki untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang