Risalah data Petak Ukur Permanen (PUP)

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari IUPHHK PT. Bina Balantak Utama Kabupaten Sarmi, Papua. Luas seri PUP secara keseluruhan adalah 24 hektar, namun yang digunakan dalam penelitian ini hanya 12 hektar yang terdiri 3 buah PUP yaitu petak 4,5 dan 6 yang tidak diberi perlakuan silvikultur. Luas petak pengamatan pada masing-masing petak ukur adalah 100 m x 100 m (1 ha), yang terdiri dari 100 buah plot pengamatan yang berukuran (jarak datar) 10 m x 10 m. PUP secara geografis terletak pada 138042’BujurT imurdan 1055’Lintang Selatan.

Data PUP di areal IUPHHK Bina Balantak Utama telah diukur sebanyak 5 kali sejak tahun 2001 –2005. Data yang diambil adalah jenis pohon, keliling batang, tinggi pangkal tajuk, tinggi total pohon.

Deskripsi Struktur tegakan

Struktur tegakan hutan dalam wilayah konsesi IUPHHK PT. Bina Balantak Utama dikaji melalui pendataan tegakan pada fase pertumbuhan tiang dan pohon. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik terhadap variasi perilaku individu pohon dalam kelompok maka, hasil pendataan dikelompokan berdasarkan kelas diameter dan kelompok jenis, yaitu kelompok jenis Dipterocarpaceae, Non dipterocarpaceae dan Non komersil.

Dari sisi komposisi jenis, non dipterocarpaceae merupakan jenis yang banyak ditemui di lokasi penelitian dengan jumlah jenis 39, diikuti oleh jenis non komersil sebanyak 21 jenis dan dipterocarpaceae sebanyak 8 jenis. Beberapa diantaranya seperti merbau (Intsia bijuga), matoa (Pometia spp.), kenari (Canarium sp), nyatoh (Palaquium amboinense), dan resak (Vatica papuana), kenanga (Cananga odorata), Dahu (Dracontomelum edule), medang (Litsea sp.), dan pala hutan (Myristica spp.) (HPH PT.BBU 2001). Berdasarkan data pada Lampiran 2 dan 3, kehadiran jenis-jenis pohon yang diamati baik pada areal bekas tebangan maupun hutan primer didominasi oleh jenis-jenis pohon komersil dari kelompok Non Dipterocarpaceae, yaitu 57.35% pada areal hutan primer, dan 68.08% untuk areal bekas tebangan. Sedangkan jenis non komersil sebesar

30.88% untuk hutan primer dan 21.28% untuk hutan bekas tebangan. Jenis Dipterocarpaceae masing-masing 11.76% untuk hutan primer dan 10.63% untuk hutan bekas tebangan.

Selain perubahan struktur tegakan dinamika tegakan juga menggambarkan perilaku tegakan, kemampuan regenerasi dan pertumbuhan individu pohon penyusun tegakan terutama setelah adanya gangguan. Dinamika yang terjadi dalam tegakan setiap periode waktu dapat diamati melalui tiga variabel utama yaitu: ingrowth, upgrowth dan mortality. Ingrowth memberikan masukan materi berupa jumlah pohon ke dalam kelas diameter terkecil, sehingga menambah jumlah pohon dalam kelas diameter tersebut. Upgrowth menyebabkan keluarnya jumlah pohon dalam kelas diameter yang bersangkutan, tetapi memberikan masukan jumlah pohon bagi kelas diameter di atasnya. Sedangkan mortality menyebabkan keluarnya materi (jumlah pohon) dari suatu kelas diameter, sehingga akan mengurangi jumlah pohon dalam kelas diameter tersebut. Proses keluar masuknya materi (jumlah pohon) antar kelas diameter menyebabkan terjadinya dinamika tegakan.

Hasil analisis terhadap ketiga petak pengamatan di areal bekas tebangan ditemukan 47 jenis pohon yang terdiri dari kelompok Dipterocarpaceae sebanyak 5 jenis pohon, Non-Dipterocarpaceae sebanyak 32 jenis pohon dan Non-Komersil sebanyak 10 jenis pohon, seperti tertera pada Lampiran 2 dan 3.

Perhitungan Dinamika Tegakan Riap rata-rata tahunan

Hasil perhitungan riap rata-rata tegakan berdasarkan kelompok jenis disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Riap rata-rata tegakan masing-masing kelompok jenis Kelas Diameter (cm/tahun) Kelompok Jenis KD15 KD25 KD35 KD45 KD55 KD65 Rata-rata Dipt 0.701 1.038 0.882 0.931 0.396 1.128 0.846 NonDip 0.723 0.906 0.767 1.033 0.704 0.685 0.803 Non-Kom 0.592 0.944 0.732 0.938 0.500 0.816 0.754 Rata-rata 0.672 0.963 0.794 0.967 0.448 0.876 0.801 Sumber : IUPHHK PT. BBU (diolah)

Rata-rata riap diameter tahunan tegakan dipterocarpaceae relatif sama dengan jenis non dipterocarpaceae yakni sebesar 0.846 cm/tahun dan 0.803 cm/tahun, namun berbeda dengan riap tahunan non komersil yakni sebesar 0.754 cm/tahun. Rata-rata diameter ini lebih besar pada pohon-pohon yang memiliki diameter 40-50 cm (riap rata-rata 0.967 cm/tahun) bahkan jenis dipterocarp pada kelas diameter 65 cm riap dapat mencapai 1.128 cm/tahun (Tabel 4). Hal ini menunjukan kompetisi dalam tegakan setelah penebangan lebih didominasi oleh pohon-pohon berdiameter besar yang terutama jenis komersil.

Laju ingrowth¸ upgrowth dan mortality

State variable awal dalam model struktur tegakan ini berupa jumlah pohon kelas diameter (Phn_D15), sehingga ingrowth didefenisikan sebagai jumlah tiang yang masuk ke dalam Phn_D15. Ingrowth dinyatakan dalam proporsi yang disimbolkan dengan inrate. Data yang tersedia berupa data sampai lima tahun pengukuran sehingga inrate yang digunakan merupakan rata-rata dari kelima tahun pengukuran tersebut. Berikut disajikan hasil perhitungan dari masing-masing kelompok jenis.

Tabel 5 Nilai inrate dari masing-masing kelompok jenis

Inrate dari 5 Tahun Pengukuran (%) Kelompok Jenis 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 Inrate rata-rata Dipterocarp 0.2667 0.0278 0.1143 0.1667 0.1439 Non-Dipterocarp 0.0117 0.04938 0.05194 0.0694 0.1456 Non Komersil 0.0508 0.0167 0.0476 0.0045 0.0299 Sumber : IUPHHK PT. BBU (diolah)

Upgrowth didefenisikan sebagai besarnya tambahan jumlah pohon per hektar per tahun pada kelas diameter atau fase pertumbuhan tertentu yang berasal dari kelas diameter yang lebih kecil. Perpindahan ke tingkat pertumbuhan di atasnya berarti juga pengurangan kerapatan pada tingkat pertumbuhan sebelumnya yang ditinggalkan. Upgrowth untuk kelompok dipterocarpaceae naik dari kelas diameter 25 cm (0.1038) dan mulai menurun sampai kelas diameter 55 cm sebesar 0.0396. Untuk kelompok non dipterocarpaceae terjadi kenaikan upgrowth dari kelas diameter 15 cm (0.0723) sampai kelas diameter 45 cm

(0.1033) dan mengalami penurunan kembali pada kelas diameter 55 cm (0.0704). Kelompok jenis non komersil mengalami kenaikan upgrowth dari kelas diameter 15 cm (0.0592) sampai 0.0938 pada kelas diameter 45 cm, dan menurun di kelas diemeter 55 cm (0.0500). Secara keseluruhan kelompok dipterocarpaceae menunjukan pertumbuhan lebih besar dibandingkan kelompok non dipterocarp dan non komersil, karena upgrowth menunjukan kapasitas pertumbuhan dari kelompok jenis tertentu yang sesuai dengan perilaku riapnya.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian pada PUP HPH PT.Somalindo Lestari Jaya II Kabupaten Sarmi terdapat pola perilaku pertumbuhan yang sama dimana pada kelas diameter 20-29 cm pertumbuhan dipterocar 0.1528 dan menurun sampai 0.0643 pada kelas diameter 50-59 cm kemudian naik dan menjadi stabil pada kelas diameter 60 cm (0.0844). (Anonimous 2001). Hasil perhitungan besarnya laju upgrowth pada masing-masing kelas diameter menurut jenis terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Laju upgrowth pada IUPHHK PT. Bina Balantak Utama. Kelompok Jenis (%) Laju upgrowth

(Kelas diameter) Dipterocarp Non-Dipterocarp Non-Komersil

Phn_D15 0.0701 0.0723 0.0592

Phn_D25 0.1038 0.0906 0.0944

Phn_D35 0.0882 0.0767 0.0732

Phn_D45 0.0932 0.1033 0.0938

Phn_D55 0.0396 0.0704 0.0500

Sumber : IUPHHK PT. BBU (diolah)

Besarnya upgrowth berbanding terbalik dengan luas bidang dasar tegakan, sehingga laju upgrowth akan semakin rendah jika luas bidang dasar tegakan semakin tinggi. Hal ini dapat dihubungkan dengan besarnya riap, dimana salah satu faktor yang turut mempengaruhi besarnya riap adalah kompetisi antar individu dalam tegakan (Ong dan Kleine 1996).

Mortality adalah laju kematian dari pohon-pohon dalam tegakan yang umumnya dinyatakan dengan persen per tahun. Laju mortality alami mempunyai hubungan positif dengan luas bidang dasar tegakan, dimana kerapatan yang tinggi

menyebabkan kompetisi yang tinggi sehingga akan terjadi kematian alami yang semakin tinggi pula. Besarnya mortality alami disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Laju Mortality pada IUPHHK PT. Bina Balantak Utama

Proporsi kematian alami tiap Kelas Diameter (%) Kelas Diameter

(Phn_D)

Dipterocarp Non Dipterocarp Non-Komersil

Phn_D15 0.0058 0.0320 0.0893 Phn_D25 0.1535 0.1768 0.0873 Phn_D35 0.6025 0.0864 0.1148 Phn_D45 0.1786 0.5542 0.2447 Phn_D55 0.1695 0.2737 0.1750 Phn_D65 0.0290 0.0893 0.0624

Sumber : IUPHHK PT. BBU (diolah)

Proporsi kematian untuk semua kelompok jenis dipterocarp paling besar terjadi pada kelas diameter 35 cm, namun untuk kelompok non dipterocapr dan non komersil pada kelas diameter 45 cm, selanjutnya pada kelas diameter 65 cm mengalami penurunan dan menjadi stabil. Dengan demikian besar kecilnya diameter tidak mempengaruhi laju mortalitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Carey et al (1987) yang diacu dalam Favrichon (1998) bahwa antara diameter dengan kematian pohon di hutan campuran tidak diperoleh hubungan yang signifikan.

Pembangunan Model Pengaturan Hasil Hutan Identifikasi Isu, Tujuan dan batasan

Pengelolaan hutan di Papua (Provinsi Papua) sudah berjalan kurang lebih tiga dekade dan kini mengarah pada pengelolaan hutan bekas tebangan. Dengan tujuan mengejar laju pertumbuhan ekonomi pemerintah telah memberikan ijin hak pengusahaan hutan kepada kurang lebih 54 perusahaan untuk mengelola hutan Papua yang luasnya kira-kira mencapai 31 juta hektar. Namun pemerintah maupun masyarakat yang memiliki sumberdaya hutan tidak mendapatkan manfaat yang optimal. Kebijakan-kebijakan baru pengelolaan hutan diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tentunya tanpa mengabaikan aspek-aspek pengelolaan yang

lestari. Salah satu bentuk pengelolaan hutan yang lestari adalah pengaturan hasil hutan melalui penentuan jatah tebang tahunan.

Metode pengaturan hasil yang selama ini digunakan untuk menetapkan jatah tebang tahunan (AAC) lebih bersifat umum untuk semua kondisi hutan, sehingga hampir dipraktekan di sebagian besar HPH. Sementara kondisi spesifik setiap HPH tidak selalu sama baik aspek klimatis maupun edafis, sehingga diperlukan pengaturan hasil (kayu) yang sesuai dengan site setempat. Untuk memahami kondisi spesifik penelitian ini dibatasi skala pengamatannya hanya pada IUPHHK PT. Bina Balantak Utama(BBU) Kabupaten Sarmi.

PT. BBU telah melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah administrasi Kabupaten Sarmi selama 17 tahun (3 RKL), dimana RKL I dan II dikontribusikan bagi pembangunan di Kabupaten Jayapura yang dulunya merupakan kabupaten induk bagi Sarmi. Dan sejak tahun 2001 (RKL III) hasil kayu mulai menjadi sumber pendapatan daerah bagi Kabupaten Sarmi.

Penetapan jatah produksi tahunan yang ditetapkan pemerintah saat ini berfluktuatif sesuai site spesifik yang dijabarkan dalam Usulan Rencana Karya Tahunan (URKT) perusahaan yang telah ditetapkan menjadi RKT sebagaimana terlihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Luas Blok RKT, Volume Produksi dan Jumlah Batang selama II RKL pada IUPHHK PT. Bina Balantak Utama Kabupaten Sarmi, Papua

RKT Luas Blok RKT

(Ha) Volume Produksi (m 3 ) Jumlah Batang 2001 6.879 11.936,78 2.615 2002 6.789 13.169,24 2.352 2003 6.745 24.652,22 4.705 2004 4.100 22.705,57 1.579 2005 3.967 5.085,00 13.569 2006 6.998 122.857 30.260 2007 6.990 122.716 30.266 2008 6.840 120.083 29.577 2009 6.858 120.399 29.655 2010 6.922 121.523 29.932 Jumlah 63.088 685.127 174.510 Rata-rata 6.309 68.513 17.451

Sumber : IUPHHK PT. BBU, 2008

Rata-rata areal berhutan yang dieksploitasi pada setiap RKT seluas 6.309 ha, dengan rata-rata volume produksi per tahun sebesar 68.513 m3 atau 10,86

m3/ha(Tabel 8). Potensi ini sangat sangat rendah bila dibandingkan dengan rata-rata volume pohon produksi dari sejumlah HPH di Papua yang mencapai 33,11 m3/ha (Rachman 2003). Berdasarkan data citra satelit liputan tahun 1999 luas areal berhutan IUPHHK PT. BBU sebesar 215.249 hektar. Apabila penetapan AAC berdasarkan etat luas dengan siklus 35 tahun (Siklus konvensional), maka luas maksimum yang harus dieksploitasi agar hutan tetap lestari adalah 6.150 hektar per tahun. Artinya terdapat selisih sekitar 159 hektar per tahun antara rata-rata luasan aktual (Tabel 8) yang sudah dieksploitasi selama 2 RKL dengan keadaan hutan berdasarkan analisis citra. Implikasinya pada akhir siklus, perusahaan harus melakukan moratorium untuk memulihkan kondisi tegakan mendekati kondisi awal. Dengan siklus tebang 35 tahun seperti yang diatur dalam sistem TPTI, hutan yang dikelola IUPHHK PT. BBU masih menyisahkan kurang lebih 3 RKL lagi untuk memasuki siklus tebang kedua yang mengarah pada pengelolaan hutan bekas tebangan.

Intensitas penebangan yang digunakan selama kegiatan pengusahaan hutan berkisar antara 60 –100 % tergantung kondisi topografi pada masing-masing petak tebang, namun dalam penelitian ini digunakan intensitas 80%.

Model analisis sistem yang dibangun bertujuan mencari alternatif pengaturan hasil hutan tidak seumur pada unit manajemen hutan (IUPHHK) yang lestari secara ekologi dan ekonomi serta memberikan kontribusi terhadap ekonomi daerah.

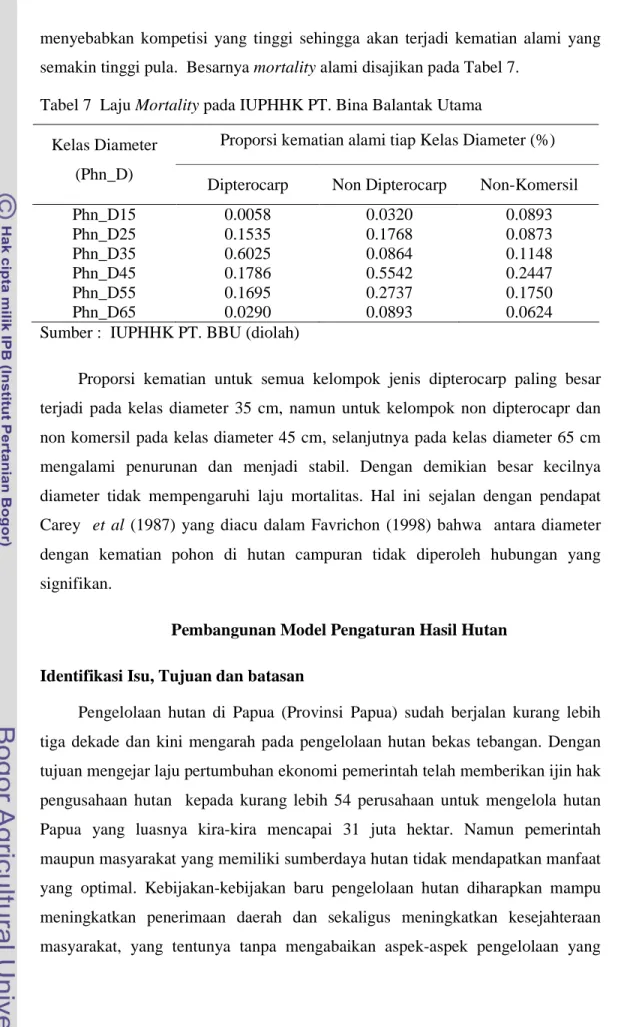

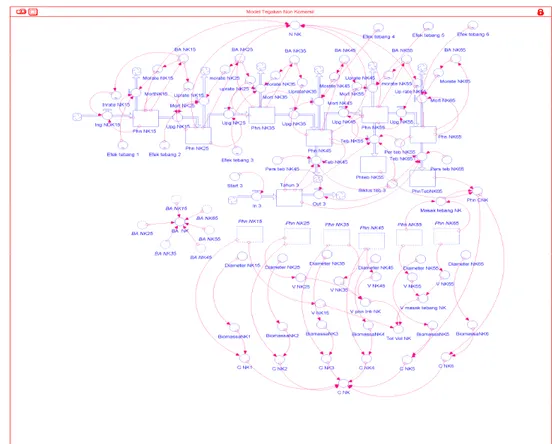

Formulasi Model Konseptual

Model konseptual yang dikembangkan dideskripsi melalui diagram causal loop. Jumlah pohon dalam tegakan dipengaruhi oleh jumlah pohon ingrowth, upgrowth, mortality, efek tebangan dan illegal logging. Ingrowth memberikan masukan materi (jumlah pohon) dalam kelas diameter terkecil (Phn_D15), sehingga menambah jumlah pohon pada kelas diameter terkecil. Jumlah mortality, efek tebangan dan illegal logging akan mengakibatkan pengurangan jumlah pohon dalam tegakan di setiap kelas diameter. Namun dalam penelitian illegal logging tidak diperhitungkan sebagai bentuk ganguan hutan dalam perhitungan model, sehingga diasumsikan tidak terjadi illegal logging. Sedangkan

jumlah pohon upgrowth akan mengakibatkan penambahan jumlah pohon kelas diameter 25 cm sampai kelas diameter 65 cm. Hubungan antara ingrowth dan jumlah pohon dalam tegakan merupakan hubungan positif artinya semakin besar jumlah ingrowth, maka jumlah pohon dalam tegakan akan semakin bertambah. Sedangkan hubungan antara jumlah pohon dalam tegakan dengan mortality, dan efek tebangan adalah hubungan yang negatif. Semakin tinggi jumlah mortality dan efek tebangan akan mengakibatkan penurunan jumlah pohon dalam tegakan yang cukup besar. Penebangan dilakukan hampir pada semua kelas diameter, dengan intensitas yang berbeda berdasarkan pada skenario yang dikembangkan. Penebangan yang dilakukan terhadap pohon masak tebang (Phn_D55 dan Phn_D65) bertujuan untuk mendapatkan kayu-kayu produksi yang akan dijual perusahaan sehingga memberikan manfaat ekonomi. Hubungan antara jumlah pohon dengan volume berbanding lurus, dimana semakin tinggi jumlah pohon maka volume juga semakin bertambah. Guna mendapatkan kayu-kayu komersil perusahaan melakukan kegiatan pemanenan dengan jumlah biaya tertentu. Hubungan biaya dan volume juga berbanding lurus yaitu dengan semakin tingginya biaya maka volume kayu yang diproduksi akan semakin tinggi pula.

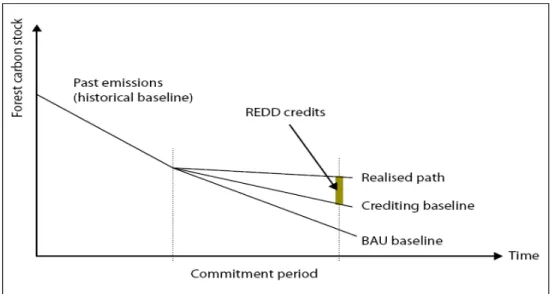

Jumlah pohon dalam tegakan juga berperan dalam menghitung biomassa tegakan. Biomassa tegakan berperan terhadap siklus karbon dalam hutan, sehingga dapat dipergunakan untuk menentukan kandungan karbon. Variabel ini dipergunakan untuk menentukan mekanisme perdagangan karbon melalui skema Reduce Emission from Degradation and Deforestation (REDD).

Besarnya volume kayu yang diproduksi memberikan manfaat ganda baik untuk pertumbuhan ekonomi daerah, maupun untuk kepentingan perusahaan dan rakyat pemilik hak ulayat. Setiap volume kayu yang dipanen perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan perusahaan dan tambahan pendapatan masyarakat pemilik hak ulayat. Apabila perusahaan melakukan moratorium maka masyarakat akan kehilangan tambahan pendapatan (Trade off). Masyarakat pemilik hak ulayat juga dapat menggunakan hak miliknya untuk menebang kayu dalam wilayah konsesi sehigga dapat menjadi sumber pendapatan tersendiri. Hubungan di antara komponen tersebut merupakan hubungan positif yang saling mengikat antara satu dengan yang lainya. Tingginya penerimaan perusahaan yang

tercermin dari tingginya penjualan akan memperbesar penerimaan pemerintah dan penerimaan masyarakat. Hubungan antara semua komponen penyusun model disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5 Diagram causal loop antara komponen dalam model

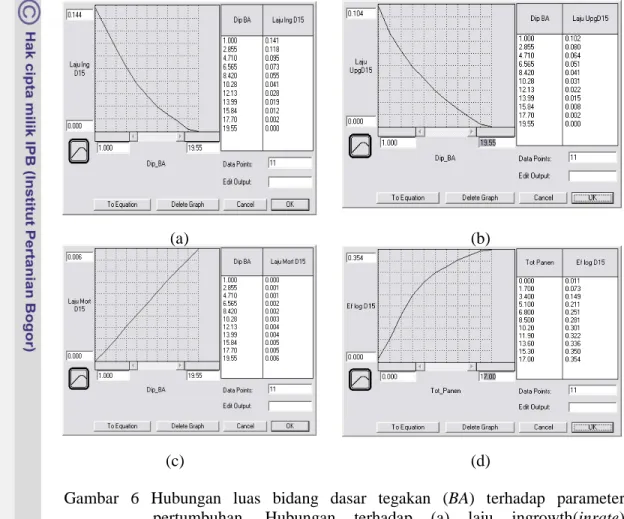

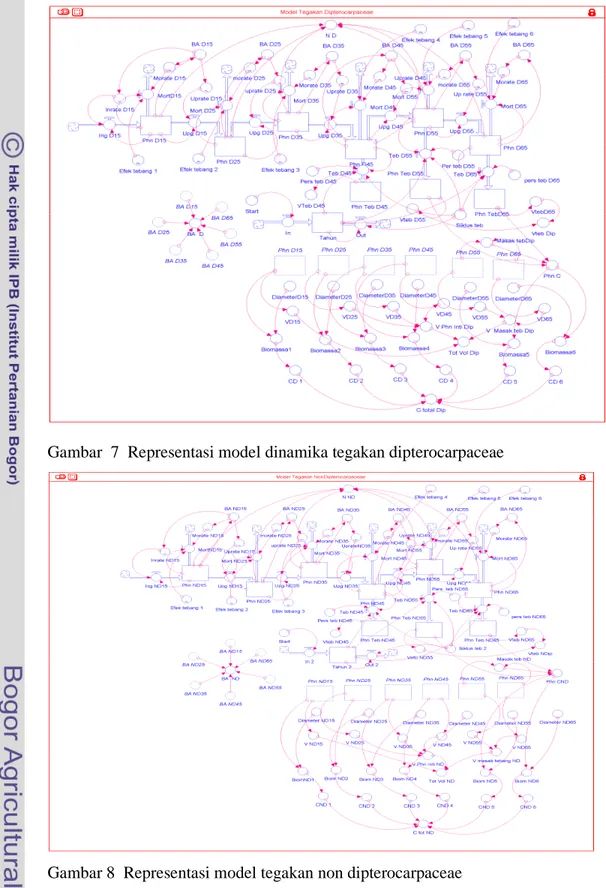

Merepresentasikan Model Konseptual Sub Model Dinamika Struktur Tegakan Dinamika Tegakan

Model dinamika tegakan dalam penelitian ini menggunakan jumlah pohon masing-masing kelompok jenis dalam setiap kelas diameter sebagai state variable. Aliran materi dalam setiap model diasumsikan bersifat seri. Artinya setiap model akan melalui kelas-kelas diameter secara berurutan, tidak ada pohon yang melewati lebih dari satu kelas diameter sekaligus. Hal ini mengikuti asumsi TPTI yang menyatakan riap rata-rata tahunan sebesar 1 cm, sedangkan lebar kelas untuk model dinamika tegakan ini sebesar 10 cm, sehingga sangat tidak mungkin terdapat pohon yang melewati dua atau tiga kelas diameter sekaligus dalam satu tahun.

Aliran materi dalam model dinamika ini dimulai dari pohon kelas diameter terkecil (Phn_D15). Penelitian ini hanya berfokus pada dinamika pohon sehingga semai, pancang dan tiang tidak dimasukan dalam ruang lingkup sistem. Struktur kuantitatif umum dari model ini dalam format struktur model berdasarkan waktu. Unit satuan dasar simulasi yang digunakan adalah tahun.

Kematian pohon dalam suatu kelas diameter direpresentasikan oleh flow mortality dengan dua buah variabel auxilary yakni kematian secara alami (Morate) dan kematian akibat penebangan (Efek tebang). Kematian akibat penebangan akan meningkat sesaat setelah penebangan dan menurun pada tahun-tahun berikutnya. Sedangkan kematian alami dipengaruhi oleh luas bidang dasar tegakan dimana kematian pohon meningkat dengan semakin rapatnya luas bidang dasar tegakan. Pada kelas diameter 50-59 cm dan 60 cm keatas terdapat kegiatan penebangan dan merupakan faktor yang mengurangi jumlah pohon dari statenya. Karena kegiatan penebangan dilakukan hanya pada saat memasuki siklus tebang, maka diperlukan state tahun dan besarnya penebangan yang dilakukan akan ditentukan oleh persen tebang. Persen tebang inilah yang nantinya akan diubah-ubah dalam kegiatan simulasi untuk menentukan besarnya penebangan yang sustainable.

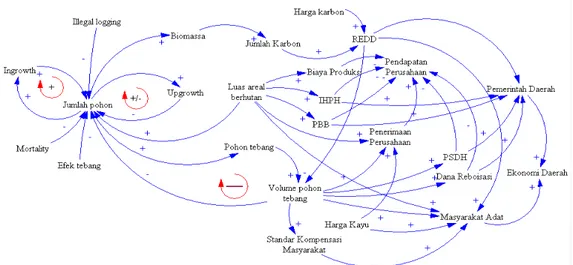

Besarnya ingrowth dinyatakan dalam bentuk laju (inrate) dari jumlah pohon yang masuk ke kelas diameter terkecil dan besarnya inrate tersebut dipengaruhi oleh luas bidang dasar (BA). Laju ingrowth suatu jenis akan semakin tinggi dengan semakin banyaknya jumlah pohon, tetapi lajunya (rate) akan semakin menurun dengan meningkatnya luas bidang dasar.

Seperti halnya ingrowth dan upgrowth, laju kematian alami juga merupakan fungsi luas bidang dasar tegakan. Laju kematian alami tegakan merupakan laju kematian alami individu pohon dalam suatu kelas diameter. Kematian alami berbanding lurus dengan luas bidang dasar tegakan sehingga peluang kematian individu pohon akan semakin tinggi dengan semakin besarnya luas bidang dasar tegakan atau semakin rapatnya tegakan.

Besarnya ingrowth dan upgrowth ditentukan oleh kelajuannya, secara matematis dapat dinyatakan dalam persamaan (Aswandi 2005) :

Inrate = f (BA)

Ingrowth = inrate * jumlah pohon kelas diameter terkecil uprate = f (BA)

Upgrowth = Uprate * Phn_Di Morate = f (BA)

Mort = (Phn*Efek_Tebang)+ (Phn*morate)

Dimana : inrate = laju ingrowth, laju upg = laju upgrowth, phn_Di = jumlah pohon pada kelas diameter ke-i, BA = Luas bidang dasar tegakan

Berdasarkan data Elias (1998) sebagai ilustrasi digambarkan hubungan antara laju parameter pertumbuhan terhadap luas bidang dasar tegakan (BA) kelompok jenis dipterocarpaceae seperti pada Gambar 6.

(a) (b)

(c) (d)

Gambar 6 Hubungan luas bidang dasar tegakan (BA) terhadap parameter pertumbuhan. Hubungan terhadap (a) laju ingrowth(inrate) kelompok jenis dipterocarpaceae, (b) upgrowth, (c) mortalitas alami tegakan, (d) mortalitas akibat penebangan

Laju mortality akibat penebangan (efek tebang) dipengaruhi oleh besarnya intensitas penebangan (N/Ha) dan teknologi yang digunakan dalam melakukan kegiatan logging, dimana peluang individu pohon yang mati akan semakin tinggi pada intensitas penebangan yang tinggi. Dengan asumsi bahwa sistem pemanenan yang sama akan meningkatkan kerusakan yang tidak jauh berbeda, data efek tebang yang dipakai dalam penelitian ini adalah data penelitian Elias (1998) disebabkan terbatasnya penelitian mengenai hal ini di lokasi penelitian.

Hubungan antara mortalitas tegakan akibat penebangan dengan intensitas penebangan secara matematis dinyatakan dalam persamaan :

Efek tebang = f(Tot tebang) Mort = efek tebang *Phn

dimana : Ef tebang = laju kematian akibat penebangan, Tot tebang = jumlah pohon ditebang, Mort = kematian pohon akibat penebangan, dan Phn = jumlah pohon pada kelas diameter ke -i

Besarnya kerusakan tegakan tinggal berdasarkan intensitas penebangan adalah sebagai berikut :

Tabel 9 Kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan

Plot Permanen Intensitas Penebangan (pohon/ha) Kerusakan pohon (Pohon/ha) Efek Tebang (%) 1 2 58 9,39 2 6 146 21,13 3 17 259 35,43 Sumber : Elias(1998)

Kematian tegakan masih tetap tinggi pada beberapa tahun setelah kegiatan penebangan akibat perubahan penutupan lahan dan iklim mikro. Pada saat penebangan kematian tegakan lebih banyak terjadi pada pohon-pohon dengan diameter kecil dan akan menurun untuk pohon dengan diameter lebih besar. Anonimous (1997) melaporkan hasil penelitian bahwa di Papua tingkat kerusakan akibat pembalakan menyebabkan kerusakan tegakan tinggal (pohon inti) antara 5-40%, tiang dan pancang antara 10-33% dan semai antara 3-17 %.

Sub model dinamika tegakan hutan dapat memberikan gambaran mengenai tebangan yang dilaksanakan tiap tahun atau setiap siklus tebangan berdasarkan intensitas penebangan dan jeda tebang yang ditetapkan. Penebangan dilakukan terhadap pohon dipterocarp dan non dipterocarp setelah memasuki kelas diameter 55 cm dan 65 cm. Untuk melihat pengaruh penebangan yang dilakukan masyarakat lokal terhadap struktur tegakan dilakukan penebangan pada kelas diameter 45 cm dengan intesitas yang lebih rendah dan frekuensi tebangan yang relatif tinggi. Hubungan antar masing-masing komponen tegakan dipterocarp, tegakan non dipterocarp dan tegakan non komersil serta berbagai unsur

dinamikanya disajikan pada Gambar 7, Gambar 8 dan Gambar 9.

Gambar 7 Representasi model dinamika tegakan dipterocarpaceae

Gambar 9 Representasi model dinamika tegakan non komersil

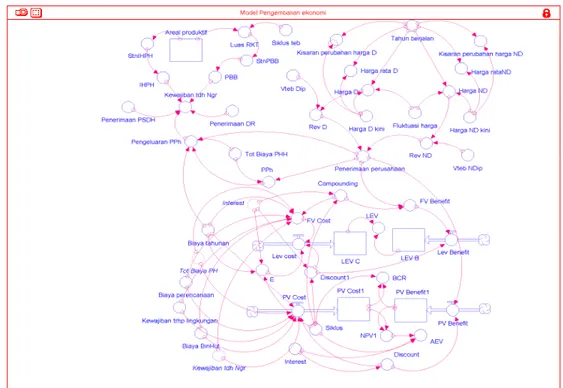

Sub Model Pengembalian Ekonomi

Model pengembalian ekonomi dibuat untuk memberikan gambaran ekonomis dari hutan. Setelah diketahui berbagai alternatif intensitas penebangan dan siklus tebangan yang lestari dari model dinamika struktur tegakan, maka model tersebut digunakan untuk menghitung potensi ekonomis dari masing-masing preskripsi. Model ini terdiri dari dua sub model yaitu : sub model biaya produksi dan sub model pengembalian ekonomi seperti disajikan pada Gambar 12, sedangkan sub model biaya produksi dapat dilihat pada Lampiran 6.

Model pengembalian ekonomi merupakan bentuk lain dari metode analisis ekonomi yang biasa dilakukan secara matematis untuk menghitung nilai harapan lahan (LEV), Net Present Value (NPV), rasio manfaat biaya (BCR), dan Internal Rate of Return (IRR). Unsur-unsur dari setiap kriteria ekonomi ini dipengaruhi oleh dua variabel auxilary yaitu penerimaan perusahaan dan biaya total dan driving variable berupa tingkat suku bunga (interest), discount factor dan compounding factor.

Manfaat yang berasal dari total penerimaan perusahaan merupakan hasil penerimaan dipterocarpaceae (fluktuatif harga D x volume dipterocarpaceae) dan non dipterocarpaceae (fluktuatif harga ND x volume non dipterocarpaceae). Biaya (Cost) terdiri dari biaya perencanaan hutan (PAK, ITSP, PWH), biaya pemanenan hutan (penebangan kayu, TPK, penyaradan), biaya pembinaan hutan (perapihan, ITT, pengayaan,pemeliharaan tanaman pengayaan, pengadaan bibit), biaya tahunan (administrasi dan umum, biaya pemasaran, pembuatan pemeliharaan jalan, inventaris mess, PMDH, perlindungan hutan dan sungai, penyusutan) dan kewajiban terhadap negara (PSDH, DR, IIUPHHK), PBB dan PPh. Secara jelas komponen dan persamaan model dapat dilihat pada Lampiran 3.

Gambar 10 Representasi model pengembalian ekonomi

Biaya produksi kayu dipengaruhi oleh jumlah produksi kayu yang dipanen (Vol pohon produksi), biaya produksi per hektar dan luas areal yang dipanen (Luas RKT).

Harga merupakan variabel yang sangat mempengaruhi besarnya penerimaan, dalam model ini komponen harga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengaturan hasil. Model ini juga berusaha menggambarkan fenomena kenaikan dan fluktuasi harga kayu yang sulit diramalkan (uncertainty).

Apabila diprediksikan setiap tahun terjadi kenaikan harga kayu secara linear dengan gradien kenaikan rata-rata 10%. Kenaikan harga kayu berfluktuasi antara 5-15%. Berdasarkan asumsi di atas, maka harga dinyatakan sebagai berikut :

Xt= X0±X

dimana :Xt = harga kayu tahun ke-t, X0 = harga kayu saat ini, X = kisaran perubahan harga

Perubahan harga dari tahun ke tahun tidaklah sama, karena nilainya dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan tahun berjalan. Kisaran perubahan harga tersebut dinyatakan dalam rumus :

X = Fluktuasi harga* X0*t = (5%-15%)/2* X0*t

dimana : X0 = harga kayu saat ini, X = kisaran perubahan harga, t = selang waktu perhitungan

Untuk memprediksi harga pada tahun-tahun berikutnya, diasumsikan harga tersebut naik secara linear dengan proporsi kenaikan sebesar 10%. Berdasarkan hal diatas, maka harga rata-rata dari perubahan harga setiap tahunnya, digambarkan sebagai fungsi linear dengan gradien kenaikan kurva 10%. Harga rata-rata dirumuskan sebagai berikut :

Y = f (X0,t)

Y = X0+ 0.1 * t

dimana : y = harga rata-rata, X0 = harga kayu saat ini, t = selisih tahun perhitungan

Model ini tidak dilakukan validasi seperti halnya model dinamika hutan, karena hubungan-hubungan fungsional antar komponen terjadi secara matematis sederhana. Besarnya biaya-biaya merupakan laporan dari data keuangan IUPHHK PT. Bina Balantak Utama pada tahun 2006 dari areal seluas 6.840 ha.

Sub Model Pengaturan Hasil

Sub model ini menggambarkan berbagai pilihan pengaturan hasil hutan kayu dengan mengatur berbagai auxilary seperti intensitas penebangan, lamanya siklus tebang, limit diameter penebangan dan lain-lain sesuai dengan tujuan analisis. Tipe pengaturan hasil yang digunakan adalah pengaturan hasil berdasarkan siklus tebang. Teknik ini dilakukan dengan menyusun beberapa skenario siklus tebang dan intensitas tertentu, dan berdasarkan siklus tebang tersebut dipilih berbagai intensitas penebangan yang memberikan kelestarian hasil dalam jangka panjang.

Siklus tebang yang diujikan adalah siklus tebang 30 tahun, 35 tahun dan 40 tahun. Pengujian ini bertujuan untuk memperoleh rentang yang ekonomis dengan tetap mempertahankan kelestarian produksi.

Intensitas penebangan pada tipe pengaturan hasil berdasarkan siklus tebang dipengaruhi oleh driving variable siklus tebang (siklus teb), state variable hitungan tahun tebang (tahun), dengan berbagai driving variable proporsi penebangan pada setiap kelompok jenis dan kelas diameter. Siklus tebang merupakan konstanta yang nilainya tertentu. Jika waktu sama dengan siklus tebang maka penebangan dilakukan dengan proporsi 80%.

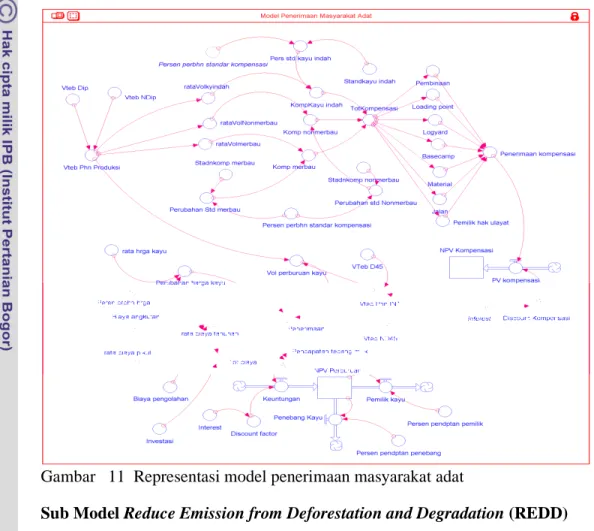

Sub Model Penerimaan Masyarakat Adat

Sub model ini menjelaskan keuntungan masyarakat adat yang diperoleh sebagai kompensasi terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan yang berada di wilayah kepemilikannya, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun non perusahaan (pribadi dan kelompok). Sub model ini memiliki keterkaitan dengan model dinamika tegakan dan pengaturan hasil. Auxilary variable penerimaan dari kompensasi (Penerimaan kompensasi) dan pendapatan dari penebangan kayu milik masyarakat adat (pendapatan pemilik kayu) merupakan akumulasi dari selisih antara penerimaan dari penjualan kayu dan biaya-biaya pengolahan (investasi, biaya angkutan, biaya pengolahan, dan rata-rata biaya pikul).

Penerimaan kompensasi merupakan jumlah total penerimaan masyarakat setiap kali terjadi pembayaran dari pihak perusahaan yang dipengaruhi oleh beberapa auxilary variabel yaitu volume produksi, rata-rata volume produksi per

jenis kayu (merbau, non merbau dan kayu indah), serta standar kompensasi masing-masing jenis. Sedangkan auxilary variable pendapatan tebang milik dipengaruhi oleh volume produksi, harga kayu lokal, dan biaya total. Pendapatan tebang milik adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan kayu yang ditebang dari lokasi yang diklaim sebagai milik masyarakat adat, dengan distribusi kepada pemilik kayu dan penebang kayu masing-masing sebesar 20% dan 80%.

Gambar 11 Representasi model penerimaan masyarakat adat

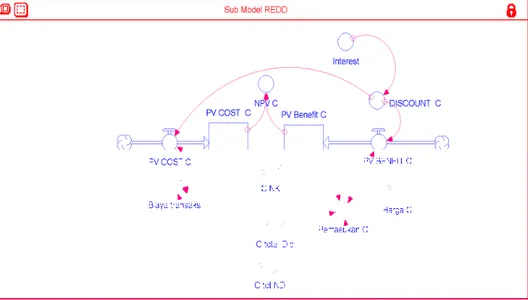

Sub Model Reduce Emission from Deforestation and Degradation (REDD) Sub model REDD dibuat untuk menganalisis keadaan finansial pengelolaan hutan oleh IUPHHK PT. BBU apabila dialihkan untuk tujuan penyerapan karbon. Pendapatan REDD adalah selisih pemasukan karbon dengan pengeluaran REDD. Pemasukan REDD didapat dari penjualan jasa penyerapan karbon dalam satuan ton (ton C) per hektar.

Harga karbon dalam perdagangan karbon sangat bervariasi. Pada awal sistem perdagangan dan pertukaran karbon, nilai kredit pengurangan emisi karbon berkisar antara US$2,5 sampai US$5 (Niles, John O et al. 2002). Nilai yang

dipakai dalam penelitian ini adalah US$5, dengan nilai tukar rupiah diasumsikan Rp 9.500.

Pengeluaran REDD adalah biaya yang dikeluarkan dalam skema REDD yaitu : biaya transaksi. Biaya transaksi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi pengurangan emisi (Certified Emission Reductions-CERs), hingga proses pencarian lembaga atau negara yang akan bekerja sama dalam jual beli sertifikasi tersebut. Besarnya biaya transaksi per ton karbon (ton C) dalam beberapa proyek diuraikan dalam transaction costs of forest carbon projects berkisar antara US$0,57 sampai US$2,96 (Milne 2002). Dalam penelitian ini biaya transaksi yang digunakan sebesar US$3/ton C atau Rp 27.500/ton C.

Gambar 12 Representase Model REDD

Berdasarkan metode stock – difference kemudian dilakukan estimasi terhadap perubahan stok karbon (Carbon Stock) pada periode awal dan periode akhir. Data stock karbon periode awal diestimasi berdasarkan data dari hutan primer, sedangkan stok karbon pada periode akhir diestimasi dari data Petak ukur Permanen (PUP). Selisih Jumlah karbon yang dihasilkan pada kondisi base line dan jumlah karbon setelah ada perlakuan pengurangan persen tebangan dari 80% menjadi 20% merupakan jumlah karbon yang dapat diikutkan dalam skema REDD.

Gambar 13 BAU dan Baseline kredit (Adaptasi dari Angelsen 2008)

Evaluasi Model Mengevaluasi Kewajaran dan Kelogisan Model

Evaluasi model dalam penelitian ini hanya dilakukan terhadap sub model dinamika tegakan hutan yaitu dengan membandingkan struktur tegakan nyata dengan struktur tegakan hasil simulasi pada awal pengukuran. Struktur tegakan hutan hasil simulasi diperoleh melalui pembuatan model persamaan hubungan antara jumlah pohon di setiap kelas diameter (Phn_D) dengan ingrowth, upgrowth, mortality, efek tebang, dengan bidang dasar tegakan. Jumlah pohon masing-masing kelas diameter pada awal simulasi didasarkan atas data potensi tegakan dari petak ukur permanen yang diukur selama lima tahun (2001-2005). Kewajaran dan kelogisan sub model tegakan dilihat dari taksiran jumlah pohon pada masing-masing kelas diameter, jumlah pohon pada kondisi tidak ada gangguan dan penebangan.

Luas bidang dasar mempengaruhi pertumbuhan diameter pohon sehingga terjadi peningkatan diameter sampai kondisi tertentu pada tahun-tahun awal setelah penebangan, kemudian akan mengalami stagnasi mendekati kondisi klimaks (tegakan primer). Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun awal setelah penebangan terdapat ruang yang terbuka sehingga tegakan tinggal tumbuh lebih cepat dan jumlah ingrowth meningkat. Selanjuntya ruang mulai terisi dan dibatasi oleh daya dukung lingkungan sehingga ingrowth dan mortality cenderung

seimbang. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Volin dan Buongiorno (1996) yang menyatakan bahwa apabila diproyeksikan untuk jangka waktu yang cukup lama, maka akan terjadi osilasi dan amplitudo yang cenderung berkurang mendekati kestabilan. Kewajaran model secara grafis ditunjukan oleh pola pertumbuhan biologis yang sigmoid (logistik) yang diharapkan dapat dipenuhi di dalam model ini dengan adanya kapasitas maksimum pertumbuhan.

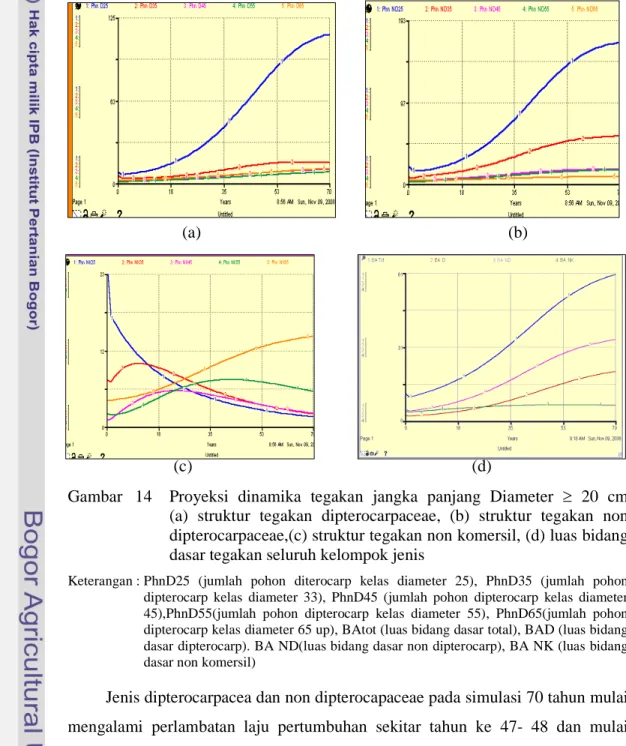

(a) (b)

(c) (d)

Gambar 14 Proyeksi dinamika tegakan jangka panjang Diameter 20 cm (a) struktur tegakan dipterocarpaceae, (b) struktur tegakan non dipterocarpaceae,(c) struktur tegakan non komersil, (d) luas bidang dasar tegakan seluruh kelompok jenis

Keterangan : PhnD25 (jumlah pohon diterocarp kelas diameter 25), PhnD35 (jumlah pohon dipterocarp kelas diameter 33), PhnD45 (jumlah pohon dipterocarp kelas diameter 45),PhnD55(jumlah pohon dipterocarp kelas diameter 55), PhnD65(jumlah pohon dipterocarp kelas diameter 65 up), BAtot (luas bidang dasar total), BAD (luas bidang dasar dipterocarp). BA ND(luas bidang dasar non dipterocarp), BA NK (luas bidang dasar non komersil)

Jenis dipterocarpacea dan non dipterocapaceae pada simulasi 70 tahun mulai mengalami perlambatan laju pertumbuhan sekitar tahun ke 47- 48 dan mulai

mencapai kondisi relatif stabil (steady state) dengan kerapatan tegakan diameter 20 cm sebanyak 145 - 257 btg/ha. Pada jenis non komersil laju pertumbuhan melambat sekitar tahun ke 2 dan relatif stabil mulai tahun 17 dengan kerapatan tegakan diameter20 cm sebanyak 17 –32 btg/ha. Kondisi ini menggambarkan bahwa keadaan pertumbuhan tegakan bekas tebangan yang dibiarkan tumbuh tanpa gangguan akan memulihkan diri mencapai kondisi klimak walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi primernya. Keadaan pertumbuhan luas bidang dasar yang konstan memberikan indikasi bahwa komposisi struktur tegakan tidak berubah seiring dengan dinamika waktu.

Evaluasi keterandalan model divalidasi secara empiris dengan membandingkan hasil pendugaan model dengan data aktual di PT. BBU, seperti pada Gambar 15.

(a) (b)

(c)

Gambar 15 Perbandingan struktur tegakan hasil pengamatan dengan simulasi setelah 5 tahun menurut kelompok jenis : (a) Dipterocarpaceae, (b) Non dipterocarpaceae, (c) Non komersil

Secara umum hasil pendugaan (simulasi) tidak berbeda nyata dari hasil pengamatan lapangan (aktual). Hal ini dibuktikan dengan uji statistik chi square yang menunjukan bahwa hasil simulasi model dinamika struktur tegakan pada

0 10 20 30 40 KD15 KD25 KD35 KD45 KD55 KD65+ Diametr (cm) J u m la h p o h o n p e r h a Aktual Simulasi 0 2 4 6 8 10 12 14 16 KD15 KD25 KD35 KD45 KD55 KD65 + Diameter (cm) J u m la h p o h o n p e r h a Aktual Simulasi 0 5 10 15 20 25 KD15 KD25 KD35 KD45 KD55 KD65 + Diame te r (cm) J u m la h p o h o n p e r h a Aktual Simulasi

tahun ke-5 tidak berbeda secara nyata dengan kondisi aktual pada selang kepercayaan 95%.

Berdasarkan statistik uji chi square diperoleh nilai2 hitung sebesar 12,98, jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai2tabel yaitu sebesar 27,59 pada derajat bebas 17 dan taraf nyata 5%. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan model simulasi dinamika struktur tegakan cukup handal, lebih mendekati kondisi aktual.

Data seluruh jenis hutan primer digunakan untuk menduga struktur hutan primer rata-rata seluruh areal, diperoleh model eksponensial yaitu : Y = 396,31 exp(-6,25), dimana R2 = 0.8316 dan p =0.003. Hasil pendugaan tegakan dengan model ini dianggap menggambarkan kondisi klimaks yang dapat dicapai di areal ini, atau menggambarkan hutan primer rata-rata pada awal masa pengelolaan hutan alam produksi di areal ini. Sedangkan untuk areal bekas tebangan diperoleh model Y = 70,5 exp(-1,4) dan p = 0,004 R2= 0. 82. Pendugaan struktur tegakan hutan alam primer dan bekas tebangan seperti ditunjukan pada Gambar 16.

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 KD15 KD25 KD35 KD45 KD55 KD65 up Kelas diameter (cm) k e ra p a ta n te g a k a n (b tg /h a )

Hutan Bekas tebangan Hutan primer

Gambar 16 Struktur tegakan hutan di areal penelitian

Mengevaluasi Hubungan Perilaku Model dengan Pola yang Diharapkan Evaluasi terhadap hubungan perilaku model agar diperoleh suatu pola tertentu yang diharapkan sering disebut evaluasi sensivitas model. Sensivitas model merupakan tahapan kegiatan untuk melihat kewajaran suatu model yang akan digunakan apabila dilakukan perubahan pada salah satu variabel secara

ekstrim (Grant et al. 1997). Sensivitas juga dilakukan karena adanya ketidakpastian dalam memperkirakan arus kas di masa datang.

Sensivitas model dilakukan terhadap nilai-nilai pengembalian ekonomi yaitu Net Present Value (NPV), Land Expectation Value (LEV), Benefit Cost Ratio (BCR) dan Internal Rate of Return (IRR) serta penerimaan kompensasi apabila parameter suku bunga, harga kayu, dan standar kompensasi dirubah. Evaluasi ini dilakukan dengan mengubah suku bunga sebesar 9%, 14%, 19%, dan 24%. IRR ditentukan dengan cara try and error untuk menentukan besarnya NPV sebesar nol. Sedangkan pada auxilary variable penerimaan kompensasi dilakukan perubahan pada besarnya standar kompensasi.

Perubahan harga

Hasil simulasi pengembalian ekonomi pada berbagai perubahan harga disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10 Hasil simulasi pengembalian ekonomi pada berbagai perubahan harga

Perubahan Harga (Rp x 1000) Siklus tebang Kriteria -10% 0% 10% 20% NPV (Rp/ha/th) 2.959,50 32.097,48 61.235,46 90.373,45 LEV (Rp/ha/th) 27.867,26 56.322,45 84.777,64 113.232,83 BCR 1,33 1,47 1,62 1,76 30 IRR (%) 16 19 23 28 NPV (Rp/ha/th) 24.768 58.311,38 91.854,75 125.398,13 LEV (Rp/ha/th) 57.064,86 90.171,93 123.279.00 156.386.00 BCR 1,23 1,36 1,50 1,63 35 IRR (%) 16 19 23 28 NPV (Rp/ha/th) 6.199 33.714 61.232 88.748 LEV (Rp/ha/th) 88.861,69 126.622,34 164.382,99 202.143,64 BCR 1,28 1,48 1,56 1,70 40 IRR (%) 16 19 23 28

Berdasarkan hasil simulasi NPV dan LEV pada siklus tebang 20 tahun memberikan hasil negatif pada saat harga turun 10% dan pada saat harga 0% (kondisi saat ini). Apabila harga dinaikan pada level 10% maka NPV akan merespons dengan nilai yang positif. Sedangan LEV memberikan tanggapan yang

negatif setiap terjadi perubahan harga sampai pada level 20%. Hal ini menunjukan ketidaklayakan siklus tebang 20 tahun sebagai alternatif yang baik.

NPV dan LEV memberikan hasil yang positif dan rasio manfaat biaya yang lebih besar dari 1 pada siklus tebang, 30, 35 dan 40 tahun. Artinya masing-masing preskripsi penebangan memenuhi kriteria kelayakan ekonomis. Kriteria NPV dan LEV memberikan korelasi positif dengan siklus tebang, yang terlihat dari makin meningkatnya nilai NPV dan LEV setiap kenaikan siklus tebang. Berkurangnya harga kayu menurunkan nilai lahan dan NPV, sehingga dapat mengurangi insentif untuk melakukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan demikian sebaliknya (Darusman 2002).

Rata-rata naik atau turunya harga kayu pada setiap siklus tebang mempengaruhi NPV sebesar RP 3.765.000 per hektar per tahun dan nilai lahan (LEV) sebesar Rp 17.507.000 per hektar per tahun. Sebagai ilustrasi hubungan siklus tebang, perubahan harga dan nilai harapan lahan disajikan pada pada Gambar 17. 0 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 10 15 20 25 30 35 40 45

Siklus Tebang (tahun)

L E V (R p /H a ) 10 15 20 25 Perubahan Harga (% )

Gambar 17 Nilai harapan lahan pada berbagai siklus tebang dan harga

Perubahan harga kayu mempengaruhi perubahan preskripsi pilihan penebangan yang lestari. Berdasarkan teori permintaan kondisi ini menunjukan bahwa permintaan pasar kayu bulat semakin meningkat. Hal ini didukung oleh fakta sejak tahun 2001 produksi kayu bulat mengalami peningkatan dan secara perlahan mengalami penurunan pada tahun 2004 sampai 2005 (Gambar 18).

11936.78 21856.08 26521.08 22850.01 16366.86 16117.57 36309.54 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Tahun Produksi J u m la h P ro d u k si (m 3 ) Produksi Kayu

Gambar 18 Produksi kayu bulat IUPHHK PT. BBU tahun 2001-2007

Penurunan produksi pada tahun 2004-2005 diduga akibat adanya aktivitas Kopermas yang mendapat Ijin Pemanfaatan Kayu Masyarakat Adat (IPKMA). Aktivitas Kopermas memasuki areal konsesi sehingga perusahaan terpaksa bermitra dengan masyarakat untuk menebang kayu di wilayah konsesi. Keterlibatan IUPHHK dengan bermitra bersama masyarakat selain target profit juga untuk mengamankan kayu yang berada di wilayah konsesi dari para penunggang bebas (free rider) yang memanfaatkan kelemahan masyarakat adat.

Kebijakan pemerintah daerah melarang penjualan kayu dalam bentuk log ke luar Papua merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi harga penjualan kayu bulat ke depan. Berdasarkan peraturan bersama Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat No. 163 dan 16 tahun 2007, tentang peredaran hasil hutan bahwa kayu log hanya dijual untuk kebutuhan lokal Papua atau di jual ke luar dalam bentuk kayu setengah jadi. Kebijakan tersebut mempengaruhi keadaan finansial perusahaan, yang terlihat dari adanya keterlambatan pembayaran upah karyawan. Pemerintah juga memberikan kuota 5% untuk penjualan kayu lokal, namun sampai saat ini IUPHHK belum merealisasikan target tersebut karena harga jual yang jauh lebih rendah. Disisi lain masyarakat lebih senang memanfaatkan kayu hasil perburuan yang dibeli oleh para rent seeking dari masyarakat pemilik ulayat karena harga jual yang jauh lebih rendah dari harga kayu perusahaan.

Perubahan Suku Bunga

yang bersifat intertemporal. Salah satu yang dilakukan untuk hal tersebut adalah melalui proses discounting dengan penentuan discount rate yang tepat. Berdasarkan discount rate tersebut dilakukan analisis sensivitas terhadap perubahan suku bunga untuk menentukan preskripsi penebangan optimal. Hasil simulasi menunjukan bahwa NPV, LEV, dan BCR memberikan hasil yang positif. Perubahan suku bunga menyebabkan menurunnya rata-rata NPV sebesar Rp 63.174.467 per hektar per tahun dan rata-rata LEV sebesar Rp 19.912.487 per hektar tahun (Lampiran 5).

Tabel 11 Perubahan suku bunga terhadap NPV, LEV, dan BCR

Perubahan Suku Bunga (%) Siklus tebang Kriteria 9 14 19 24 NPV (Rp/ha/th ) 32.097 (3.834) (18.825) (25.195) LEV (Rp/ha/th ) 16.638 78.869 113.225 135.991 30 BCR 1,47 1,20 1,02 0,91 NPV (Rp/ha/th ) 58.311 5.490 (15.165) (23.654) LEV (Rp/ha/th ) 44.732 111.531 150.798 176.606 35 BCR 1,60 1,24 1,04 0.92 NPV (Rp/ha/th ) 84,400.45 13,835.14 (12,113.20) (22,423.52) LEV (Rp/ha/th ) 75.639 149.355 191.510 218.749 40 BCR 1,71 1,28 1,05 0.92

BCR lebih besar dari 1 menunjukan efektivitas biaya dimana setiap investasi sebesar Rp 1.000 menghasilkan rata-rata manfaat sebesar Rp 1.660. Sedangkan IRR sebesar 17% menunjukan return yang akan diterima lebih besar dari Social Opportunity Cost Capital (suku bunga tetap 9%), jadi walaupun suku bunga bank mencapai 17%, pemanfaatan hutan oleh pemegang konsesi masih layak dilakukan. Sebagai ilustrasi diperlihatkan besarnya perbedaan nilai suku bunga yang menghasilkan NPV sebesar nol pada siklus 35 tahun (Gambar 18).

Dari gambar terlihat NPV makin berkurang terus menerus sejalan dengan makin bertambahnya tingkat suku bunga (Buongiorno dan Gilless 2003).

-500,000.00 0.00 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 9 10 11 12 13 14 15 17

Suku bunga (%/tahun)

N P V (R p /H a /t h n )

Gambar 19 NPV pada berbagai suku bunga pada siklus tebang 35 tahun

Perubahan Standar Kompensasi Masyarakat Adat

Biaya kompensasi merupakan biaya pengganti menurunya kualitas hutan dan hilangnya akses masyarakat terhadap hutan akibat eksploitasi pengusahaan hutan atas kayu yang dipungut termasuk tanah untuk jalan angkutan, base camp, bahan material penimbunan jalan, TPK dan logpond/loading point. Besarnya pembayaran kompensasi tergantung pada standar kompensasi yang ditetapkan pemerintah dan volume kayu yang tercatat dalam laporan hasil produksi (LHP) perusahaan. Hasil analisis sensivitas terhadap perubahan variabel standar kompensasi (Gambar 19) menunjukan bahwa setiap terjadi perubahan standar kompensasi rata-rata penerimaan masyarakat naik sebesar Rp 298.442 per meter kubik. Kenaikan penerimaan kompensasi sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur tegakan pada setiap siklus tebang. Hal ini menunjukan bahwa ketersediaan sumberdaya hutan sangat menentukan tingkat penerimaan kompensasi masyarakat. Keadaan ini akan sangat berbeda dengan kompensasi yang diterima masyarakat pemilik kayu dalam hal besarnya jumlah uang yang diterima. Dimana masyarakat pemilik kayu yang menerima kompensasi dari para penebang kayu (pemburu kayu) mendapat cash money yang relatif lebih besar.

tergantung pada aktivitas produksi perusahaan. Walau demikian, dilihat dari kontinuitas, penerimaan kompensasi perusahaan akan memberikan tambahan pendapatan yang terus meningkat dari waktu ke waktu sesuai siklus tebang dan tindakan manajemen yang dilakukan. Sedangkan pendapatan pemilik kayu akan semakin berkurang karena tidak adanya kegiatan manajemen dan perilaku para penungang bebas (free rider). Sebagai ilutrasi hubungan antara pengaruh perubahan standar kompensasi terhadap penerimaan kompensasi dapat dilihat pada Gambar 20.

Gambar 20 Penerimaan kompensasi pada kondisi terjadi perubahan standar kompensasi yaitu 0% (1), 20%(2), 40(%) dan 60%

Penggunaan Model

Model yang telah dibuat digunakan dalam membuat skenario-skenario pengaturan hasil hutan. Skenario 1 merupakan base line atau simulasi dasar. Skenario 1 : Tanpa intervensi. Simulasi tegakan tanpa intervensi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat produktifitas tegakan, dengan mengasumsikan bahwa tidak ada perlakuan dan gangguan terhadap tegakan. Hasil simulasi untuk 70 tahun dari simulasi model terlihat pada gambar dan tabel berikut :

Gambar 21 Hasil simulasi 70 tahun kondisi masak tebang jenis Dipterocarpaceae non dipterocarpaceae, dan non komersil

Tabel 12 Jumlah pohon masak tebang berdasarkan hasil simulasi tanpa penebangan

Masak tebang (N/Ha) Tahun Dipterocarpaceae Non dipterocarpaceae Non Komersil Total 0 3 6 6 15 5 3 7 6 16 10 4 8 7 19 20 6 11 10 27 25 7 13 12 32 30 8 14 14 37 35 10 16 15 41 40 11 18 17 46 70 19 25 18 62

Tabel 12 memperlihatkan jumlah pohon masak tebang sebanyak 62 pohon/ha yang berasal dari kelompok dipterocarp 19 pohon/ha dan non dipterocarp 25 pohon/ha serta non komersil 18 pohon/ha. Distribusi jenis pohon masak tebang komersil sebanyak 70,79%, sisanya (29,03%) terdiri dari pohon non komersil. Kondisi ini diharapkan akan dicapai pada saat siklus tebang berikut setelah mendapat perlakuan-perlakuan tertentu. Pohon masak tebang didefenisikan sebagai pohon dengan diameter lebih dari 50 cm dan dibagi atas kelas diameter 55 cm dan 65 cm. Pembagian kelas diameter dilakukan dalam rangka diversifikasi produk. Berdasarkan tabel terlihat juga bahwa jumlah pohon masak tebang sebelum penebangan (tahun 0) sebanyak 15 pohon/ha, jumlah ini sama dengan potensi rata-rata tegakan per hektar pada HPH PT. Somalindo

Lestari Jaya yaitu 14,9 pohon/hektar dengan rata-rata volume 54,7 m3/ha (Rachman 2003).

Skenario 2: Skenario Siklus Tebang

Skenario ini dibangun dalam rangka melihat pengaruh siklus tebang yang berbeda terhadap jumlah yang ditebang dan perannya dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan masyarakat adat dan pemerintah daerah. Panjang siklus tebang yang diujikan adalah siklus 30 tahun, 35 tahun dan 40 tahun dengan intensitas penebangan sebesar 80% untuk kelompok jenis dipterocarp dan non dipterocarp. Penebangan dilakukan terhadap seluruh jenis komersil yaitu jenis dipterocarpaceae dan non dipterocarpaceae yang berdiameter 50 cm ke atas. Berikut disajikan gambar hasil simulasi skenario.

(a) (b)

(c) (d)

Gambar 22 Proyeksi jumlah pohon masak tebang (a), siklus 30 tahun (b), siklus 35 tahun (c), Siklus 40 tahun, (d) Semua siklus

Proyeksi rata-rata jumlah pohon masak tebang terlihat cukup stabil pada kedua kelompok jenis. Keadaan ini memberikan indikasi bahwa rentang jeda antar penebangan mampu memulihkan kondisi tegakan dan memberikan hasil yang lestari (Gambar 22).

Walaupun demikian kelompok dipterocarpaceae pada Phn_D65 pada semua siklus tebang memberikan respon yang berbeda dengan terjadinya penurunan jumlah penebangan. Tegakan pada keadaan ini mengalami pemulihan yang lambat karena intensifnya kegiatan penebangan yang dilakukan terutama jenis Intsia bijuga (merbau). Karena merbau merupakan jenis kayu yang menjadi target utama dalam kegiatan logging di Papua dan mendominasi struktur tegakan hutan primer dengan persentase kehadiran sebesar 40,72% (Lampiran 2). Berdasarkan laporan hasil produksi juga diketahui bahwa jumlah pohon merbau yang ditebang setiap RKT oleh IUPHHK PT. BBU mencapai 60%. Selain itu dipengaruhi juga oleh intensitas penebangan yang lebih tinggi yakni 80% pada masing-masing jenis. Artinya sebelum penebangan telah dilakukan seleksi terhadap jenis dan ukuran diameter tebang berdasarkan ketentuan TPTI yaitu 50 cm up, sehingga terlihat bahwa pohon-pohon pada kelas diameter diatas 50 cm mengalami pemulihan yang lambat.

Apabila ukuran kelestarian ditinjau dari ukuran fisik berupa volume dan jumlah penebangan pohon masak tebang, maka penebangan dengan sistem tebang pilih pada seluruh preskripsi memenuhi prinsip kelestarian hasil. Hal ini sejalan dengan besarnya nilai koefisien kelestarian hasil (kkh) yang merupakan perbandingan jumlah volume per penebangan dengan penebangan siklus sebelumnya sebagaimana terlihat pada Tabel 13.

Tabel 13 Preskripsi intensitas penebangan, jumlah pohon yang ditebang, volume dan koefisien kelestarian hasil pada simulasi pengaturan hasil

No Preskripsi Siklus tebang Jumlah penebangan (N/Ha) Volume penebangan (m3/ha) Koefisien kelestarian hasil 1

Intensitas 80% dari diameter 50 cm up dan 60 cm Up. Tebang 30 tahun I II 23,15 38,35 43,39 111,48 2,57 2

Intensitas 80% dari diameter 50 cm up dan 60 cm Up. Tebang 35 tahun I II 26,48 41,44 49,49 124,85 2,53 3

Intensitas 80% dari diameter 50 cm up dan 60 cm Up. Tebang 40 tahun I II 29,90 44,33 55,51 135,69 2,44

Skenario siklus tebang secara ekonomi menunjukan bahwa nilai NPV, LEV dan BCR pada setiap siklus mengalami peningkatan yang signifikan dan berkorelasi positif. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing preskripsi memenuhi kriteria kelayakan secara ekonomi (Tabel 14). Volume yang dihasilkan berdasarkan simulasi sangat sensitif terhadap faktor-faktor ingrowth¸upgrowth dan mortalitas karena simulasi sangat bergantung pada kualitas data diinput yang digunakan. Input data harus merupakan menggambarkan representatif untuk kondisi areal tertentu (Susanty dan Sardjono sehingga menyebabkan adanya perbedaan antara volume per hektar hasil simulasi dan data laporan produksi (Tabel 8). Berdasarkan hasil simulasi, rata-rata volume penebangan jenis komersil pada siklus tebang pertama berkisar antara 43-55 m3/ha. Hasil ini jauh lebih besar bila dibandingkan dengan potensi rata-rata 19 HPH di Papua yang mencapai 33,11 m3/ha (Rachman 2003).

Pada siklus 30, 35 dan 40 tahun setiap kenaikan jeda tebang akan memperbesar nilai pengembalian ekonomi rata-rata sebesar Rp 1.871.969 per hektar per tahun untuk NPV dan LEV sebesar Rp 1.679.922 per hektar per tahun. Besarnya nilai harapan lahan menunjukan kualitas lahan dan nilai tegakan yang berdiri pada lahan tersebut.

Tabel 14 Hasil simulasi nilai NPV, LEV, BCR, dan IRR pada berbagai preskripsi penebangan dengan suku bunga 9%

Siklus Tebang (tahun) Keterangan 30 35 40 NPV (Rp/ha/thn) 3.533.084 1.661.116 736.371 LEV (Rp/ha/thn) 3.021.820 1.350.898 554.595 BCR 1,47 1,60 1,71 IRR (%) 14% 15% 17%

Simulasi juga memperlihatkan bahwa IRR makin meningkat dengan bertambahnya siklus tebang (Hanon dan Ruth 1997). Artinya bahwa pada siklus tebang 30, 35 dan 40 tahun kenaikan suku bunga dari 9% sampai 17% tetap memberikan keuntungan yang layak bagi IUPHHK dalam menjalankan usaha pemanfaatan kayu dari hutan alam produksi di Kabupaten Sarmi.

Nilai manfaat hutan yang dimiliki oleh perusahaan yang tercermin dari kriteria ekonomi (NPV, LEV, BCR, IRR) jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan penerimaan masyarakat adat. Selain perusahaan, penerimaan dari manfaat hutan diterima oleh pemerintah dalam bentuk royalti, fee dan restribusi. Masyarakat hanya menerima kompensasi sebagai tambahan pendapatan yang di luar kegiatan usaha tani. Perbedaan penerimaan kompensasi mayarakat ini dipengaruhi oleh besarnya standar kompensasi yang ditetapkan pemerintah terlalu kecil. Standar kompensasi untuk jenis merbau (Intsia ) sebesar Rp 50.000 per meter kubik, kayu non merbau Rp 10.000 per meter kubik dan kayu indah Rp 100.000 per meter kubik dengan proporsi yang berbeda untuk setiap jenis kepemilikan (SK Gubernur Papua No 184 Tahun 2004). Proyeksi penerimaan kompensasi masyarakat adat dan pemerintah daerah pada berbagai siklus tebang disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15 Proyeksi Penerimaan Pemerintah dan masyarakat pada berbagai siklus tebang Siklus tebang (tahun) Tebang ke Penerimaan masyarakat adat (Rp/tahun) Penerimaan Daerah *(Rp/tahun) 1 603.576.024 1.976.001.837 30 2 1.550.796.125 4.830.326.398 1 504.747.118 2.296.209.476 35 2 1.276.080.751 5.805.181.655 40 1 434.359.863 2.745.804.392 2 1.061.790.466 7.054.924.392

Keterangan * tanpa diskon faktor

Penerimaan masyarakat dan pemerintah daerah berbanding lurus dengan siklus tebang, dimana setiap kenaikan siklus tebang akan berdampak pada kenaikan penerimaan kompensasi dan penerimaan daerah. Setiap terjadi pertambahan siklus tebang penerimaan masyarakat dan pemerintah daerah mengalami kenaikan sekitar 16,37%. Hal ini menunjukan bahwa secara ekonomi siklus tebang 40 tahun memberikan nilai manfaat yang besar terhadap masyarakat dan pemerintah daerah.

Kompensasi yang diterima masyarakat bersifat insidentil tergantung pada kegiatan produksi perusahaan. Distribusi penerimaan masyarakat adat lebih

banyak dimiliki oleh pemilik kayu (65%) sedangkan sisanya terdistribusi bagi pemilik hak ulayat atas loading point, jalan, logyard, base camp, material dan pembinaan. Rata-rata dalam satu tahun dilakukan pembayaran dua kali dengan nilai yang bervariasi tergantung pada volume kayu yang dimiliki masing-masing marga.

Apabila penerimaan tersebut didistribusikan kepada setiap masyarakat maka nilai tersebut sangat kecil. Rendahnya penerimaan kompensasi masyarakat ini diduga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kegiatan perburuan kayu oleh para rent seeking yang memanfaatkan kelemahan masyarakat lokal pemilik kayu untuk membeli kayu dengan harga yang murah. Akibatnya wilayah konsesi IUPHHK PT.BBU secara bebas dapat dimasuki oleh para penunggang bebas (free rider) yang berasal dari berbagai kelompok dan starata masyarakat.

Skenario 3: Perburuan Kayu

Skenario ini menggambarkan kondisi perburuan kayu pasca kegiatan IUPHHK yaitu pada areal bekas tebangan dan besarnya penerimaan yang diperoleh masyarakat pemilik hak ulayat dari kegiatan penebangan yang dilakukan pada hutan yang diklaim sebagai milik adat. Pada skenario ini penebangan dilakukan tidak mengikuti siklus tebang, tetapi dilakukan sesuai kebutuhan dengan frekuensi yang tinggi dan intensitas penebangan 40% serta tidak terdapat satupun pertimbangan manajemen seperti jangka waktu antar penebangan (siklus tebang) dan limit diameter.

Perburuan kayu memanfaatkan areal-areal yang merupakan hak milik komunal dan kebanyakan tumpang tindih dengan wilayah konsesi, sehingga terjadi pemanfaatan bersama terhadap sumberdaya kayu. Fakta ini mencirikan hutan sebagai common pool resources yang memiliki sifat substracability atau rivalness (Ostrom 1990). Sudah menjadi fenomena yang umum di Papua dimana sebagian besar hutan diklaim sebagai hutan adat (communal property). Jika property rigth tidak diberlakukan, dalam arti tidak adanya aturan tentang siapa yang dapat memanfaatkan sumberdaya dan bagaimana sumberdaya dimanfaatkan maka, hutan berada dalam situasi rejim open access.

menunggu tegakan tinggal dari aktivitas perusahaan dan menebang bersamaan dengan kegiatan IUPHHK. Beberapa penyebab dari aktivitas tersebut adalah desakan kebutuhan cash money (uang tunai), hak masyarakat hukum adat, pengangguran di pedesaan, serta perilaku hidup konsumtif.

Proyeksi penebangan per hektar pohon kelompok diterocarpaceae tanpa pengaturan hasil ini selama 70 tahun dapat dilihat pada Gambar 23.

Gambar 23 Proyeksi penebangan setiap pohon masak tebang skenario perburuan kayu

Penebangan pohon diameter 40 cm ke atas dilakukan dengan frekuensi yang lebih tinggi dan dengan intensitas yang lebih rendah (1-3 pohon per ha) dibandingkan dengan sistem TPTI. Tingginya frekuensi penebangan ini mengakibatkan tegakan tinggal mengalami kolaps, kemudian bertumbuh lagi dan menjadi stabil. Dengan demikian jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan penebangan ulang di lokasi yang sama semakin panjang.

Secara ekonomi penerimaan mayarakat dari kegiatan perburuan kayu pada tahun-tahun awal menunjukan nilai penerimaan yang besar. Penerimaan tersebut didistribusikan kepada pemilik kayu sebesar 20% dan 80% untuk pemilik faktor produksi (penebang).

Walaupun kondisi tegakan masih menghasilkan pohon-pohon berukuran 40 cm ke atas (pohon inti) namun dalam jangka panjang akan terus menurun sehingga menyisahkan tegakan yang sangat sedikit (1%) dari kondisi tegakan

yang ada pada awal pengukuran. Hal ini memberi gambaran bahwa telah terjadi overeksploitasikarena ”double AAC”.Tingginyajumlah pohon dan volumepada tahun-tahun awal disebabkan oleh sisa tegakan yang tidak dipanen (pohon inti) pada kegiatan penebangan sebelumnya. Namun setelah penebangan dilakukan terhadap pohon-pohon inti, maka jumlah pohon dalam tegakan semakin berkurang, sehingga tidak layak untuk dilakukan penebangan pada siklus berikutnya.

Kegiatan perburuan kayu oleh masyarakat dilakukan dengan cara : masyarakat menunjukan beberapa jenis kayu pada wilayah yang diklaim sebagai milik ulayat untuk ditebang oleh pemilik faktor produksi (modal, dan alat) dan setelah kayu-kayu tersebut dijual hasilnya dibagi, dimana pemilik kayu mendapat 20% dan pemilik faktor produksi (penebang kayu) mendapat 80%. Dengan harga kayu olahan di Kabupaten Sarmi yang berkisar antara Rp 1.300.000 –Rp 1.500 000 per meter kubik dengan total biaya pengolahan dan penjualan sebesar Rp 337.500 para penebang kayu (pemburu kayu) memiliki profit yang sangat besar. Demikian halnya dengan pemilik kayu, untuk jangka waktu yang relatif singkat pemilik kayu mendapat keuntungan yang cukup besar, namun kondisi tersebut tidak bertahan lama karena sumberdaya kayu telah mengalami pengurangan dalam jumlah yang besar dan bahkan melebihi batas resiliensi (Gambar 24).

Penerimaan penebang kayu dan pemilik kayu mengalami penurunan secara drastis karena kegiatan penebangan yang dilakukan secara intensif dalam rentang waktu yang terlalu dekat. Akibatnya penerimaan masyarakat pemilik kayu menjadi berkurang dan tidak menutup kemungkinan suatu saat akan habis. Sementara penebang kayu, walaupun penerimaannya makin berkurang, tetapi dapat memanfaatkan sumberdaya kayu di tempat lain (rent seeking) karena menguasai faktor-faktor produksi.

Gambar 24 Keadaan Penerimaan masyarakat pemilik hak ulayat dan penebang kayu pada siklus tebang 35 tahun

Skenario 4 : Reduce Emission from Deforestation and Degradation (REDD) Sub model REDD merupakan sub model yang dikembangkan dalam rangka komparasi terhadap skenario siklus tebang dan pelaksanaannya dikerjakan oleh masyarakat adat, sehingga skema pembayarannya diterima oleh masyarakat dan pemerintah. Simulasi dilakukan dengan penebangan sebesar 20%, sedangkan sisanya 80% dicadangkan sebagai penyerap karbon.

Dengan kebijakan pemerintah Papua yang menyediakan 15% kawasan hutan untuk penyerapan karbon, diharapkan bahwa upaya tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap perbaikan tingkat pendapatan karena mekanisme perdagangan karbon yang sedang dicanangkan. Proyeksi penerimaan REDD apabila hutan dibiarkan tanpa penebangan untuk masing-masing siklus dengan intensitas 20% dilihat pada Gambar 25.

Gambar 25 Proyeksi penerimaan REDD

Proyeksi penerimaan REDD didistribusikan 30% kepada pemerintah pusat untuk kegiatan pemberdayaan dan 70% sebagai tambahan pendapatan masyarakat sebagai pemilik hak ulayat (Tabel 16).

Tabel 16 Proyeksi distribusi manfaat REDD bagi masyarakat dan pemerintah Distribusi Siklus tebang NPV REDD (Rp/ton C) Masyarakat* (Rp/ton C) Pemerintah* (Rp/ton C) 30 1.963.300 1.374.310 588.990 35 1.684.622 1.179.235 505.386 40 1.475.042 1.032.529 442.513

Keterangan : * Masyarakat 70% dan Pemerintah 30%

Komparasi Skenario

Setiap skenario memberikan hasil yang berbeda terhadap besarnya penerimaan masyarakat adat dan pemerintah daerah pada areal IUPHHK PT. BBU baik dari sisi NPV perusahaan, penerimaan masyarakat adat maupun penerimaan pemerintah. Skenario siklus tebang 30 tahun memberikan NPV tertinggi (Tabel 17). Hal ini menunjukan bahwa skenario siklus tebang masih merupakan pilihan yang terbaik dalam pemanfaatan sumberdaya hutan untuk saat ini. Skenario yang menghasilkan NPV terkecil adalah usaha penjualan karbon melalui mekanisme pengurangan degradasi hutan. Rendahnya penerimaan yang diperoleh malalui skenario REDD ini disebabkan biaya yang dikeluarkan untuk usaha lebih tinggi bila dibandingkan dengan penerimaan dari penjualan jasa pengurangan emisi karbon. Harga karbon yang layak untuk diusahakan dalam penelitian adalah US$2,5 bila harga kurang, maka NPV yang dihasilkan akan bernilai negatif dan B/C ratio akan kurang dari 1, sehingga tidak feasible.

Tabel 17 Komparasi Skenario Skenario Jangka tebang (thn) NPV Perusahaan (Rp/thn) Penerimaan masyarakat adat (Rp/tahun) Penerimaan Pemerintah Daerah (Rp/thn)** 30 24.134.496.804 603.576.024 2.745.811.110 35 11.347.083.396 504.747.118 2.296.209.476 Siklus tebang 40 5.030.150.301 434.359.863 1.976.001.837 30 - 142.372.886 -35 - 83.378.424 -Perburuan kayu 40 - 51.588.040 -30 120.742.950 84.520.065 36.222.885 35 103.604.130 72.522.891 31.081.239 REDD (Rp/ton C) 40 90.715165 63.500.615 27.214.549

Keterangan : *Asumsi Masyarakat adat 70% pemerintah 30% dari NPV; **tanpa diskon faktor

Kontribusi terhadap ekonomi daerah

Kontribusi terhadap pendapatan daerah mengacu pada besarnya setoran kepada pemerintah dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah serta tambahan pendapatan bagi masyarakat adat. Kontribusi dikomparasi berdasarkan data aktual dan hasil simulasi terhadap dana bagi hasil sumberdaya alam. Hasil simulasi merupakan nilai penerimaan yang berasal dari dana bagi hasil 32% yang menjadi hak bagi daerah penghasil.

Kontribusi yang diberikan berdasarkan skenario siklus tebang sangatlah kecil hanya 0,56% terhadap penerimaan pemerintah daerah (Tabel 18). Penerimaan tersebut berasal dari Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH), dana reboisasi (DR), serta pajak-pajak. Kontribusi tersebut berpeluang untuk terus meningkat karena belum termasuk sub-sektor industri pengolahan hasil hutan primer yang nantinya harus dibuka oleh setiap pemegang IUPHHK di Papua, hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah Papua yang melarang penjualan log ke luar Papua dan mewajibkan setiap HPH/IUPHHK untuk membangun industri primer.

Tabel 18 Kontribusi penerimaan sektor kehutanan dari PT.BBU terhadap Rata-rata Penerimaan Daerah Kabupaten Sarmi berdasarkan skenario siklus tebang

Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi

Tahun

Penerimaan daerah (Aktual)

(Rp/tahun)

Penerimaan Sektor Kehutanan dari PT.BBU

(Simulasi) (Rp/tahun) Kontribusi terhadap Rata-rata PAD (%) 2005 354.876.971.000 2.745.811.110(1) 0,66 2006 363.489.990.000 2.296.209.476(2) 0,55 2007 528.804.000.000 1.976.001.837(3) 0,48 Rata-rata 415.723.653.667 2.339.343.560 0,56

Keterangan : (1)= penerimaan pada siklus tebang 30 tahun, (2) siklus 35, (3) siklus 40

Tabel 19 Kontribusi penerimaan sektor kehutanan dari PT.BBU terhadap Rata-rata Penerimaan Daerah Kabupaten Sarmi berdasarkan skenario REDD

Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi

Tahun Penerimaan daerah (Aktual) (Rp/tahun) Penerimaan REDD (Simulasi) (Rp/ton C) Kontribusi terhadap Rata-rata PAD (%) 2005 354.876.971.000 36.222.885(1) 0.009 2006 363.489.990.000 31.081.239(2) 0.007 2007 528.804.000.000 27.214.549(3) 0.007 Rata-rata 415.723.653.667 31.506.224 0.008

Keterangan : (1)= penerimaan pada siklus tebang 30 tahun, (2) siklus 35, (3) siklus 40

Disisi lain apabila pemerintah dan masyarakat terlibat dalam skema perdagangan karbon melalui REDD, maka kontribusi yang dapat diberikan terhadap rata-rata penerimaan daerah hanya sebesar 0.008% terhadap penerimaan daerah Kabupaten Sarmi (Tabel 19). Walaupun kontribusi yang diberikan relatif kecil namun skema yang ditawarkan perlu menjadi pertimbangan.

Kontribusi pengaturan hasil tidak hanya mengakomodir kepentingan penerimaan pemerintah, tetapi penerimaan masyarakat adat juga disimulasikan dalam penelitian ini. Hasil simulasi menunjukan adanya peningkatan jumlah penerimaan kompensasi pada setiap siklus tebang dengan kontribusi rata-rata sebesar 47,91% (Tabel 20).

Tabel 20 Kontribusi penerimaan kompensasi masyarakat adat berdasarkan hasil simulasi dan aktual

Penerimaan Kompensasi Masyarakat

Tahun Penerimaan dari PT. BBU (Aktual) (Rp/thn) Penerimaan kompensasi Masyarakat * (Simulasi) (Rp/thn) Rata-rata Kontribusi (%) 8.129.890.723 (1) 76,63 4.227.616.792 (2) 55,06 2008 1.900.000.000** 2.159.944.992 (3) 12,03 Rata-rata 1.900.000.000 47,91

Keterangan : *Diskon faktor 9%, (1)= penerimaan pada siklus tebang 30 tahun, (2) siklus 35, (3) siklus 40, ** Pembayaran kompensasi pada Masyarakat Distrik Pantai Barat tahun 2008

Walaupun jumlah kompensasi yang diterima terlihat cukup besar, namun nilai tersebut relatif kecil apabila didistribusikan kepada penduduk/ kepala keluarga yang berada pada wilayah tersebut yakni Rp 617.848/ KK/tahun atau Rp 51.457/kk/bulan.

Implikasi Kebijakan dari Simulasi

Pilihan siklus tebang berkaitan erat dengan kontribusi terhadap tambahan penerimaan masyarakat adat dari kompensasi hak ulayat dan penerimaan pemerintah. Walaupun masyarakat dan pemerintah memperoleh nilai tambah akibat aktivitas pemanfaatan kayu, namun bagi perusahan hal tersebut merupakan biaya sehingga mempengaruhi kinerja finansial perusahaan. Hal ini dapat dijadikan instrumen ekonomi sehingga HPH akan lebih termotivasi untuk mengelola hutan yang berada dalam wilayah konsesi secara profesional dan efisien dengan tetap berpegang pada aspek kelestarian produksi, ekonomi dan lingkungan.

Kontribusi yang diberikan metode pengaturan hasil terhadap ekonomi daerah bila dilihat dari penerimaan sektor kehutanan yang disumbangkan PT. BBU relatif masih kecil, namun peluang peningkatannya masih tinggi karena masih terdapat sumber-sumber penerimaan lain di sektor kehutanan yang belum teridentifikasi dalam penelitian ini.

Simulasi juga menghasilkan alternatif skenario perburuan kayu yang dilakukan masyarakat pemilik hak ulayat dan penebang kayu yang berimplikasi terhadap kelestarian ekosistem hutan. Keuntungan yang diterima pemilik kayu tinggi tetapi sumberdaya hutan menjadi tidak lestari. Pada siklus tebang berikutnya, HPH tidak akan melakukan penebangan di areal yang sama karena telah terjadi “double AAC”, hal ini berdampak pada keberlanjutan usaha HPH/IUPHHK. Keadaan ini dapat dijadikan pertimbangan pemerintah untuk melakukan pengelolaan dengan melibatkan masyarakat adat misalnya dengan community logging atau REDD.

Paradigma baru pengelolaan hutan Papua telah menetapkan REDD sebagai bentuk pengelolaan hutan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan penerimaan masyarakat adat dan pemerintah daerah. Simulasi menunjukan bahwa mekanisme REDD mampu memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat,nilai tambah akan diperoleh apabila REDD ini dikombinasikan dengan kegiatan tebang konvensional yang ramah lingkungan.

Secara keseluruhan dari simulasi yang dibangun hak-hak masyarakat adat terhadap kompensasi dari sumberdaya hutan dapat diakomodir, walaupun masih relatif kecil dari nilai yang seharusnya diterima.