HASIL DAN PEMBAHASAN Keadaan Lokasi Penelitian

Kawasan peternakan sapi perah seluas 11 ha dari 30 ha yang telah disediakan oleh pemerintah sesuai dengan SK Gubernur no 300 tahun 1986 berada di Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Jakarta Timur. Kelurahan Pondok Ranggon termasuk dataran rendah dengan ketinggian 15 m diatas permukaan laut. Keadaan permukaan tanah di Pondok Ranggon bergelombang dengan curah hujan rata-rata per tahun antara 1000-2000 mm/tahun (Anggraeni, 2010). Temperatur dan kelembaban udara harian berkisar antara 24-35 oC dan 65-91% (Tabel 3).

Kawasan peternakan Pondok Ranggon berbatasan langsung dengan jalan Munjul Raya Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur (sebelah utara), perikanan ikan arwana dan perkemahan pramuka Cibubur (sebelah barat), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (sebelah selatan), dan Tempat Pemakaman Umum (sebelah timur) (Lampiran 2). Peternak di Pondok Ranggon merupakan peternak yang berternak secara turun-temurun dimana sebelumnya mereka sudah melakukan kegiatan berternak secara tradisional di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Peternak di daerah ini telah memiliki struktur organisasi yang bernama Kelompok Tani Ternak Swadaya Pondok Ranggon yang didirikan sejak tahun 1993.

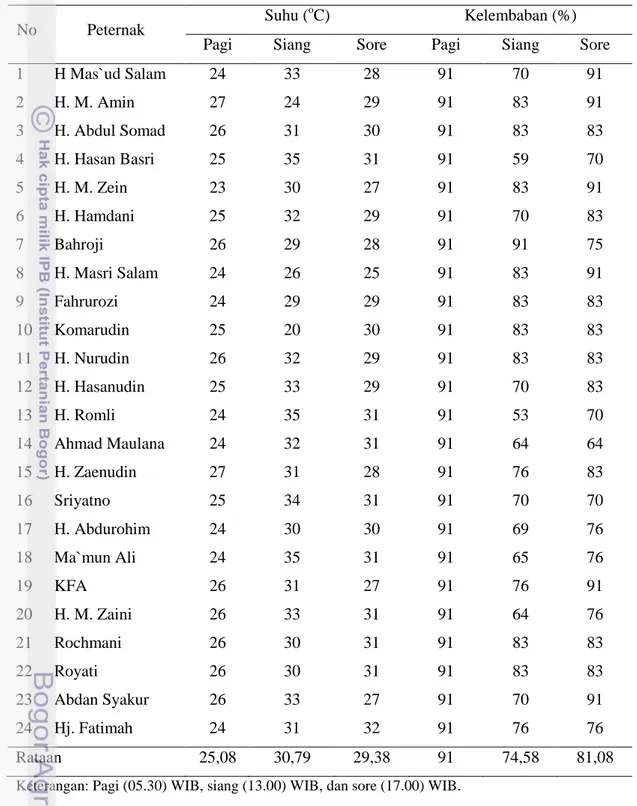

Temperatur lingkungan berkaitan erat dengan kelembaban yang memberikan efek yang sama terhadap produksi susu. Daerah Jakarta seperti Pondok Ranggon dengan suhu lingkungan dan kelembaban yang tinggi akan memberikan efek stres ganda bagi sapi perah FH. Temperatur dan kelembaban yang tinggi sangat tidak nyaman bagi sapi perah. Kondisi nyaman tersebut apabila dipelihara pada suhu lingkungan 15-22 oC dengan kelembaban 60-70% (Nurdin, 2011). Suhu di Pondok Ranggon pada pagi hari sekitar 25,08 oC, disiang hari meningkat hingga 30,79 oC, dan disore hari suhu kembali menurun sekitar 29,38 oC. Kelembaban udara berbanding terbalik dengan suhu dimana pada pagi hari kelembaban tinggi sekitar 91%, disiang hari kelembaban menurun sekitar 74,58%, dan disore hari kelembaban kembali meningkat sekitar 81,08%. Suhu dan kelembaban kandang di Pondok Ranggon ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Suhu dan Kelembaban Kandang di Pondok Ranggon

No Peternak Suhu (

o

C) Kelembaban (%)

Pagi Siang Sore Pagi Siang Sore

1 H Mas`ud Salam 24 33 28 91 70 91 2 H. M. Amin 27 24 29 91 83 91 3 H. Abdul Somad 26 31 30 91 83 83 4 H. Hasan Basri 25 35 31 91 59 70 5 H. M. Zein 23 30 27 91 83 91 6 H. Hamdani 25 32 29 91 70 83 7 Bahroji 26 29 28 91 91 75 8 H. Masri Salam 24 26 25 91 83 91 9 Fahrurozi 24 29 29 91 83 83 10 Komarudin 25 20 30 91 83 83 11 H. Nurudin 26 32 29 91 83 83 12 H. Hasanudin 25 33 29 91 70 83 13 H. Romli 24 35 31 91 53 70 14 Ahmad Maulana 24 32 31 91 64 64 15 H. Zaenudin 27 31 28 91 76 83 16 Sriyatno 25 34 31 91 70 70 17 H. Abdurohim 24 30 30 91 69 76 18 Ma`mun Ali 24 35 31 91 65 76 19 KFA 26 31 27 91 76 91 20 H. M. Zaini 26 33 31 91 64 76 21 Rochmani 26 30 31 91 83 83 22 Royati 26 30 31 91 83 83 23 Abdan Syakur 26 33 27 91 70 91 24 Hj. Fatimah 24 31 32 91 76 76 Rataan 25,08 30,79 29,38 91 74,58 81,08 Keterangan: Pagi (05.30) WIB, siang (13.00) WIB, dan sore (17.00) WIB.

Salah satu efek dari suhu panas pada sapi perah FH adalah tekanan pada aktivitas kelenjar tiroid yang kemudian menghasilkan laju metabolisme basal yang tinggi. Perubahan tersebut akan menyebabkan ternak mempertahankan suhu tubuhnya terhadap lingkungan panas dengan cara mengurangi produksi panasnya

melalui penguapan panas dari tubuh. Sapi akan terengah-engah, mengurangi konsumsi pakan, dan meningkatkan konsumsi air minum. Pada temperatur dibawah nyaman, efisiensi pakan akan menurun karena ternak lebih banyak makan untuk mempertahankan temperatur tubuh yang normal, sebaliknya pada temperatur diatas nyaman, ternak akan menurunkan tingkat konsumsinya guna mengurangi temperatur tubuh. Semua hal tersebut akan menurunkan produktivitas dan efisiensi penggunaan pakan. pada kondisi lingkungan yang panas konsumsi BK ransum akan turun sekitar 8-12% untuk mengurangi peningkatan panas dari metabolic process, hal ini menyebabkan produksi susu berkurang 20-30% (Despal et al., 2008).

Keadaan Ternak dan Kepemilikannnya

Bangsa sapi perah yang dipelihara oleh peternak di Pondok Ranggon ialah sapi Friesian Holstein (FH) dan persilangannya. Sapi perah FH berasal dari Belanda dengan ciri-ciri khas yaitu warna bulu hitam dengan bercak-bercak putih pada umumnya, namun juga ada yang berwarna coklat ataupun merah dengan bercak putih, bulu ujung ekor berwarna putih, bagian bawah dari kaki berwarna putih atau hitam, dan tanduk pendek serta menjurus kedepan (Makin, 2011).

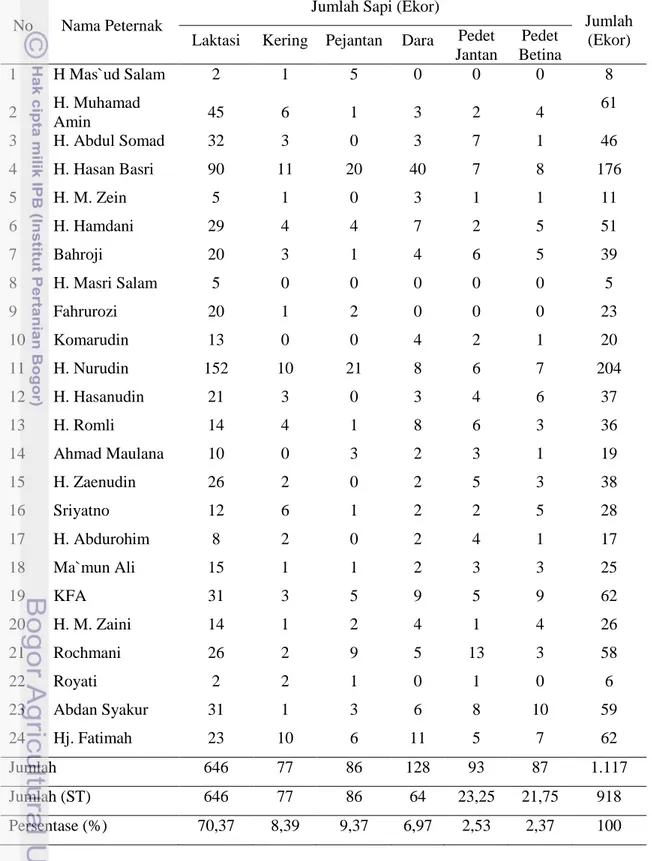

Kepemilikan sapi laktasi di Pondok Ranggon sangat bervariasi yaitu berkisar 2 hingga lebih dari 152 ekor. Persentase kepemilikan sapi laktasi sebesar 70,37%, dan sapi yang sedang kering sebesar 8,39%. Keadaan tersebut menunjukkan usaha ternak sapi perah yang dikelola peternak di Pondok Ranggon dapat dikatakan sudah optimum seperti yang dinyatakan Makin (2011) bahwa peternakan sapi perah akan optimum apabila sapi laktasi sekitar 70%.

Kepemilikan sapi pedet jantan dan betina hanya sebesar 2,53% dan 2,37%. Sex ratio yang efisien menurut Nurdin (2011) sebesar 1:1. Sex ratio di Pondok Ranggon dapat dikatakan cukup efisien, namun persentase kepemilikan pedet masih rendah. Hal tersebut kemungkinan karena terbatasnya lahan untuk membesarkan pedet membuat peternak menjual sapi pedetnya. Pedet jantan dijual oleh peternak dengan alasan sapi jantan tidak bernilai ekonomis untuk dipelihara, sedangkan untuk pedet betina oleh peternak tidak dijual dan dipelihara hingga dewasa untuk regenerasi sapi laktasi yang sudah tidak berproduksi, sehingga selalu terjaga produksi susu yang dihasilkan. Sapi yang dipelihara oleh peternak tidak hanya sapi FH, melainkan juga sapi Peranakan Ongole (PO) sebanyak 18 ekor dan sapi Simental

sebanyak 11 ekor. Peternak memelihara sapi jenis tersebut sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat dijual, terutama pada Hari Raya Idul Adha. Kepemilikan sapi FH di Pondok Ranggon dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Kepemilikan Sapi FH di Pondok Ranggon No Nama Peternak

Jumlah Sapi (Ekor)

Jumlah (Ekor) Laktasi Kering Pejantan Dara Pedet

Jantan Pedet Betina 1 H Mas`ud Salam 2 1 5 0 0 0 8 2 H. Muhamad Amin 45 6 1 3 2 4 61 3 H. Abdul Somad 32 3 0 3 7 1 46 4 H. Hasan Basri 90 11 20 40 7 8 176 5 H. M. Zein 5 1 0 3 1 1 11 6 H. Hamdani 29 4 4 7 2 5 51 7 Bahroji 20 3 1 4 6 5 39 8 H. Masri Salam 5 0 0 0 0 0 5 9 Fahrurozi 20 1 2 0 0 0 23 10 Komarudin 13 0 0 4 2 1 20 11 H. Nurudin 152 10 21 8 6 7 204 12 H. Hasanudin 21 3 0 3 4 6 37 13 H. Romli 14 4 1 8 6 3 36 14 Ahmad Maulana 10 0 3 2 3 1 19 15 H. Zaenudin 26 2 0 2 5 3 38 16 Sriyatno 12 6 1 2 2 5 28 17 H. Abdurohim 8 2 0 2 4 1 17 18 Ma`mun Ali 15 1 1 2 3 3 25 19 KFA 31 3 5 9 5 9 62 20 H. M. Zaini 14 1 2 4 1 4 26 21 Rochmani 26 2 9 5 13 3 58 22 Royati 2 2 1 0 1 0 6 23 Abdan Syakur 31 1 3 6 8 10 59 24 Hj. Fatimah 23 10 6 11 5 7 62 Jumlah 646 77 86 128 93 87 1.117 Jumlah (ST) 646 77 86 64 23,25 21,75 918 Persentase (%) 70,37 8,39 9,37 6,97 2,53 2,37 100

Jumlah kepemilikan sapi dara sebagai pengganti (replacement stock) sebesar 6,97% dan kepemilikan sapi dara hanya berkisar 8,85% dari jumlah sapi dewasa. Jumlah tersebut lebih kecil apabila dibandingkan menurut Nurdin (2011) yang menyatakan bahwa pada suatu peternakan sapi perah sering terjadi adanya pengeluaran (culling) sapi perah induk setiap tahunnya mencapai 25%, oleh karena itu jumlah sapi dara yang akan dijadikan sebagai induk pengganti (replacement stock) seharusnya lebih dari persentase sapi yang diculling. Keadaan tersebut diduga disebabkan karena adanya kecenderungan peternak di Pondok Ranggon untuk membeli sapi yang sudah berproduksi dan diperoleh dari daerah Boyolali dengan sistem tukar tambah maupun membeli secara kontan.

Kepemilikan pejantan FH di Pondok Ranggon sebesar 9,37% yang terdiri atas 86 ekor pejantan. Pejantan tersebut dapat mengawini betina dengan populasi sebanyak 787 ekor yang diperoleh dari penjumlahan sapi laktasi, sapi kering, dan sapi dara (Tabel 3). Hal tersebut didapatkan rataan bahwa seekor pejantan dapat mengawini sapi betina sembilan sampai sepuluh ekor. Nugroho (2008) menambahkan bahwa seekor pejantan dapat mengawini secara alami sebanyak 50-60 ekor betina dalam setahun dan sampai berumur 12 tahun.

Tingkat Pendidikan dan Tenaga Kerja

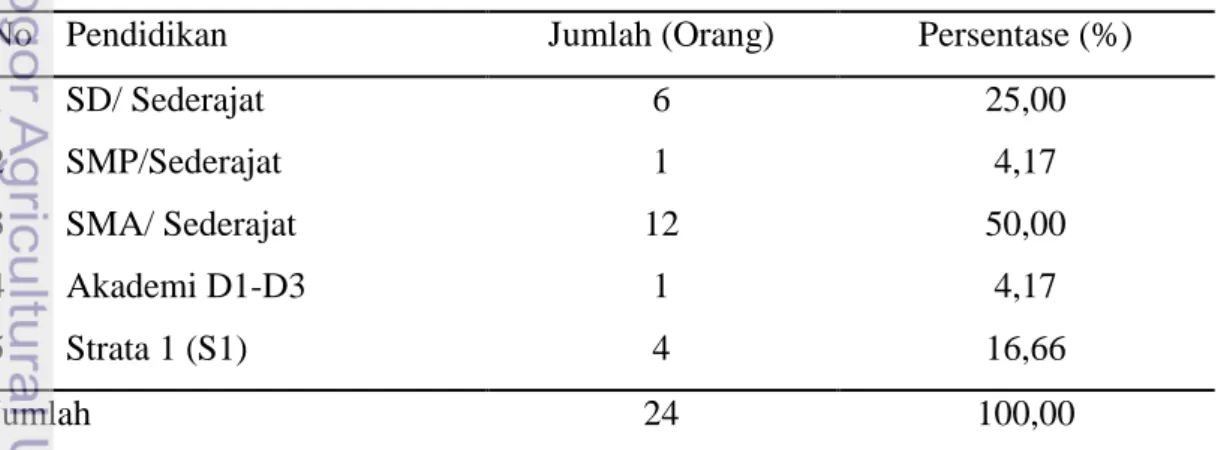

Secara umum tingkat pendidikan peternak di Pondok Ranggon sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan keterampilan peternak dalam mengelola usaha ternaknya. Tingkat pendidikan para peternak di kawasan peternakan Pondok Ranggon dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pendidikan Peternak di Pondok Ranggon

No Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%)

1 SD/ Sederajat 6 25,00 2 SMP/Sederajat 1 4,17 3 SMA/ Sederajat 12 50,00 4 Akademi D1-D3 1 4,17 5 Strata 1 (S1) 4 16,66 Jumlah 24 100,00

Tingkat pendidikan peternak sapi perah di Pondok Ranggon lebih dari 70% peternak berpendidikan minimal Sekolah Menegah Atas (SMA). Peternak yang tingkat pendidikannya lebih tinggi akan cenderung meningkatkan usaha ternaknya sehingga taraf kehidupannya menjadi lebih baik dibandingkan dengan peternak yang berpendidikan lebih rendah.

Keberadaan peternakan sapi perah di Pondok Ranggon berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh peternak di kawasan Pondok Ranggon dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Tenaga Kerja di Pondok Ranggon

No Tenaga Kerja (Orang) Peternak Persentase (%)

1 1 – 5 18 75,00

2 6 -10 5 20,83

3 11 – 15 0 0

4 16 – 20 1 4,17

Jumlah 24 100,00

Peternakan sapi perah menggunakan tenaga kerja sepanjang tahun karena usaha tersebut menuntut ketekunan dari para pekerja dan pekerjaannya harus dilakukan secara rutin setiap hari. Tenaga kerja di Pondok Ranggon meliputi pemilik ternak itu sendiri, anggota keluarga, pekerja kandang, pencari rumput, pengolah susu, dan tenaga pengirim susu. Sebanyak 75% peternak memiliki tenaga kerja 1-5 orang, sisanya 20,83% peternak yang memiliki tenaga kerja 6-10 orang, dan 4,17% peternak yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 16-20 orang.

Jumlah ternak di Pondok Ranggon sebanyak 918 ST (Tabel 4) dengan jumlah pekerja sekitar 93 orang dari 24 peternak, maka seorang tenaga kerja dapat menangani sekitar 7-8 ekor per hari. Menurut Makin (2011) untuk efisiensi penggunaan tenaga kerja sebaiknya 5-7 ekor sapi dewasa cukup ditangani oleh seorang tenaga kerja, semakin banyak sapi yang dipelihara dalam suatu peternakan makin efisien tenaga yang dibutuhkan.

Tata Laksana Pemeliharaan Sapi Perah

Kunci keberhasilan dalam pemeliharaan sapi perah terletak pada pengetahuan dan pengertian terhadap ternak yang dipelihara. Tata laksana pemeliharaan sapi

perah di Pondok Ranggon merupakan segala aspek pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari seperti membersihkan ternak dan kandang, pemberian pakan dan air minum, cara perkawinan yang teratur, dan pencegahan serta pengobatan terhadap penyakit.

Pembersihan Ternak dan Kandang

Peternak di Pondok Ranggon membersihkan lantai kandang dua kali sehari, namun untuk membersihkan langit-langit kandang sangat jarang dilakukan, terlihat dari banyaknya debu yang terdapat dilangit-langit. Sapi dimandikan dua kali sehari, badan sapi dibersihkan dan disikat agar sapi terlihat lebih bersih. Tujuan dari membersihkan badan sapi agar susu yang dihasilkan bersih dari kotoran maupun rambut yang rontok.

Perkawinan Ternak

Periode birahi sapi perah rata-rata 21 hari, tetapi terdapat sapi yang memiliki periode birahi 17-26 hari. Lama masa birahi berlangsung 6-36 jam, dengan rata-rata 18 jam (Sudono et al., 2003). Pengetahuan peternak mengenai birahi cukup baik, apabila terlihat tanda-tanda birahi seperti keluar cairan lendir dari vagina, vulva menjadi merah, bengkak, dan hangat, serta sapi terlihat gelisah maka peternak segera mengawinkan sapinya.

Cara perkawinan yang dilakukan peternak di Pondok Ranggon ialah kawin IB dan kawin alami. Bibit IB yang digunakan oleh peternak di Pondok Ranggon berasal dari Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang, Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah (BBPTU)Baturraden, danBalai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari. Peternak mengawinkan sapinya secara alami dengan alasan biaya IB yang cukup mahal yaitu sekitar Rp 50.000,00/IB, apabila mengawinkan sapi secara alami petenak cukup mengeluarkan pejantan FH yang dimiliki dari kandang, ataupun meminjam pejantan FH dari peternak lain. Kegagalan inseminasi umumnya karena kelalaian peternak dalam mendeteksi birahi, inseminator sedang libur atau tidak bertugas. Peternak mengawinkan sapi secara alami dapat terjadi karena petugas inseminator sedang tidak ditempat.

Pencegahan dan Pengobatan Penyakit

Penyakit yang sering dijumpai dan merupakan masalah utama tata laksana pemeliharaan sapi perah karena dapat menurunkan produksi susu dalam jumlah besar ialah penyakit mastitis. Sebagian besar penyakit mastitis disebabkan oleh masuknya bakteri patogen melalui lubang puting dalam ambing dan menimbulkan peradangan (Nurdin, 2011). Muchtadi (2009) menambahkan bahwa faktor penyakit dapat mempengaruhi komposisi susu. Penyakit pada sapi dapat mengacaukan keseimbangan komponen-komponen didalam susu, terjadi kenaikan kadar lemak dan garam-garam mineral, serta penurunan kadar laktosa.

Pengetahuan peternak tentang penyakit sudah cukup baik, apabila terlihat tanda-tanda sapi sakit seperti kurang nafsu makan, produksi menurun, suhu badan sapi meningkat, sapi terlihat lemah dan lesu maka peternak berusaha mengobati penyakitnya dengan cara tradisional. Peternak memanggil dokter hewan untuk mengobati sapi apabila penyakit yang terjadi cukup parah. Beberapa peternak menyediakan obat-obatan bagi sapinya. Biaya pengobatan cukup mahal maka sebagian dari peternak belajar untuk menyuntik sendiri hewan yang sakit, dengan dosis sesuai yang dianjurkan.

Pencegahan penyakit yang dilakukan oleh peternak hanya dengan menjaga kebersihan kandang setiap harinya. Program vaksinasi penyakit seperti anthrax, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Tuberkulosis (TBC), dan lain-lain dilakukan oleh Dinas Peternakan DKI Jakarta. Dinas Peternakan sering mengontrol keadaan sapi secara rutin yaitu 2-5 kali dalam setahun.

Pemberian Pakan

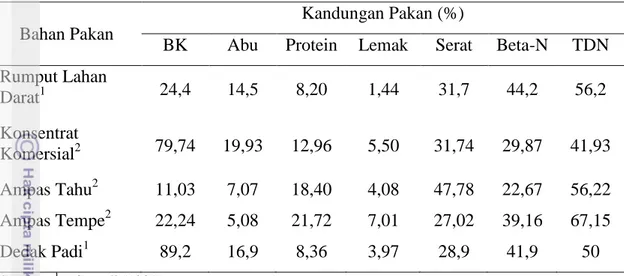

Keberhasilan usaha sapi perah tidak hanya ditentukan oleh pemasaran, tetapi faktor lainnya misalnya ketersediaan pakan yang memadai untuk menghasilkan produksi optimal. Tujuan utama pemberian pakan pada sapi perah adalah menyediakan ransum yang ekonomis, tetapi dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok, kebuntingan, dan produksi susu bagi induk, serta kebutuhan untuk pertumbuhan bagi ternak muda (Santosa et al., 2009). Hasil analisa sampel pakan di Pondok Ranggon dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Analisa Proksimat Sampel Pakan yang digunakan Peternak di Pondok Ranggon

Bahan Pakan

Kandungan Pakan (%)

BK Abu Protein Lemak Serat Beta-N TDN Rumput Lahan Darat1 24,4 14,5 8,20 1,44 31,7 44,2 56,2 Konsentrat Komersial2 79,74 19,93 12,96 5,50 31,74 29,87 41,93 Ampas Tahu2 11,03 7,07 18,40 4,08 47,78 22,67 56,22 Ampas Tempe2 22,24 5,08 21,72 7,01 27,02 39,16 67,15 Dedak Padi1 89,2 16,9 8,36 3,97 28,9 41,9 50 Sumber: 1 = Sutardi (1981).

2= hasil analisis di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan, IPB.

Pakan hijauan yang umumnya diberikan peternak ialah rumput lapang. Rumput lapang diperoleh dari daerah Cibubur, Cipayung, Ciracas, Munjul, Kranggan, Cikeas, dan daerah sekitar kawasan peternakan Pondok Ranggon. Beberapa peternak memiliki lahan kebun rumput gajah yang mereka tanam sendiri. Rumput gajah digunakan hanya pada saat-saat tertentu saja, seperti pada hari raya Idul Fitri karena banyak pekerja kandang yang pulang kampung. Pakan konsentrat berasal dari KOPERDA dan ada juga peternak yang meramu sendiri pakan konsentratnya. Pakan ampas tahu dan ampas tempe berasal dari daerah Setu, Kranggan, Ciracas, Pasar Rebo, Kalisari, dan Bekasi.

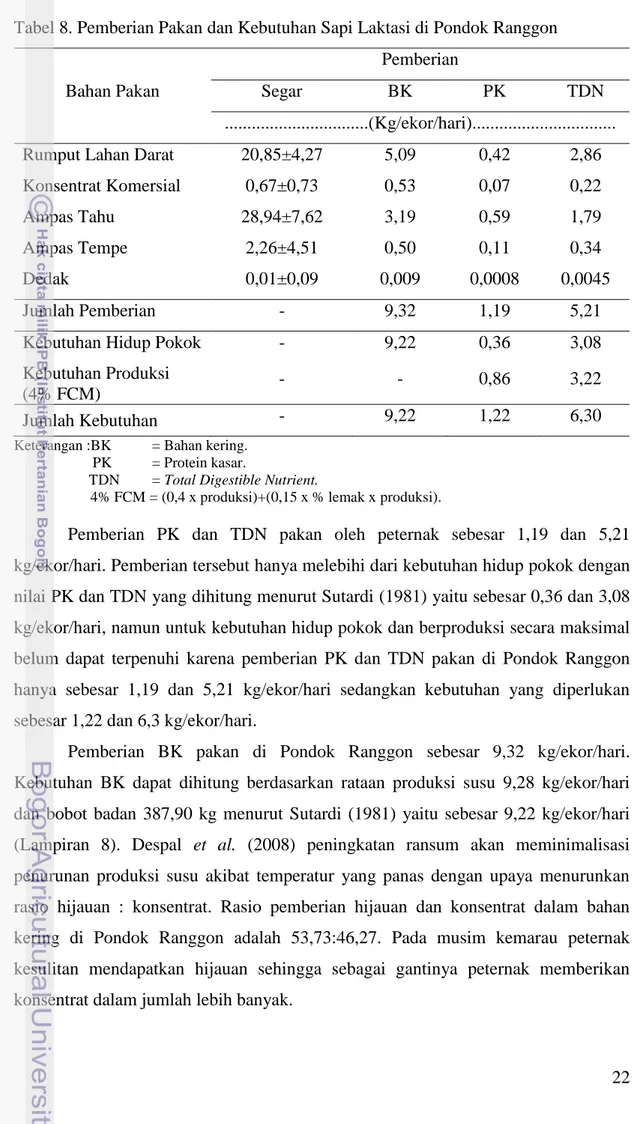

Keterbatasan hijauan membuat peternak memberikan pakan sapi dengan hasil sampingan industri pangan, seperti ampas tahu, dedak padi, dan ampas tempe. Pakan ampas tahu dan ampas tempe berasal dari daerah Setu, Kranggan, Ciracas, Pasar Rebo, Kalisari, Bekasi, dan daerah lainnya di sekitar kawasan tersebut. Sebagian besar peternak lebih banyak memberikan ampas tahu dengan rataan 28,94±7,62 kg/ekor/hari dibandingkan dengan pemberian hijauan dengan rataan 20,85±4,27 kg/ekor/hari. Konsentrat diberikan sangat sedikit dengan rataan 0,67±0,73 kg/ekor/hari. Ampas tempe dan dedak hanya diberikan sebesar 2,26±4,51 kg/ekor/hari dan 0,01±0,09 kg/ekor/hari. Pemberian pakan di Pondok Ranggon dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Pemberian Pakan dan Kebutuhan Sapi Laktasi di Pondok Ranggon

Bahan Pakan

Pemberian

Segar BK PK TDN

...(Kg/ekor/hari)...

Rumput Lahan Darat 20,85±4,27 5,09 0,42 2,86

Konsentrat Komersial 0,67±0,73 0,53 0,07 0,22

Ampas Tahu 28,94±7,62 3,19 0,59 1,79

Ampas Tempe 2,26±4,51 0,50 0,11 0,34

Dedak 0,01±0,09 0,009 0,0008 0,0045

Jumlah Pemberian - 9,32 1,19 5,21

Kebutuhan Hidup Pokok - 9,22 0,36 3,08

Kebutuhan Produksi

(4% FCM) - - 0,86 3,22

Jumlah Kebutuhan - 9,22 1,22 6,30

Keterangan :BK = Bahan kering. PK = Protein kasar.

TDN = Total Digestible Nutrient.

4% FCM = (0,4 x produksi)+(0,15 x % lemak x produksi).

Pemberian PK dan TDN pakan oleh peternak sebesar 1,19 dan 5,21 kg/ekor/hari. Pemberian tersebut hanya melebihi dari kebutuhan hidup pokok dengan nilai PK dan TDN yang dihitung menurut Sutardi (1981) yaitu sebesar 0,36 dan 3,08 kg/ekor/hari, namun untuk kebutuhan hidup pokok dan berproduksi secara maksimal belum dapat terpenuhi karena pemberian PK dan TDN pakan di Pondok Ranggon hanya sebesar 1,19 dan 5,21 kg/ekor/hari sedangkan kebutuhan yang diperlukan sebesar 1,22 dan 6,3 kg/ekor/hari.

Pemberian BK pakan di Pondok Ranggon sebesar 9,32 kg/ekor/hari. Kebutuhan BK dapat dihitung berdasarkan rataan produksi susu 9,28 kg/ekor/hari dan bobot badan 387,90 kg menurut Sutardi (1981) yaitu sebesar 9,22 kg/ekor/hari (Lampiran 8). Despal et al. (2008) peningkatan ransum akan meminimalisasi penurunan produksi susu akibat temperatur yang panas dengan upaya menurunkan rasio hijauan : konsentrat. Rasio pemberian hijauan dan konsentrat dalam bahan kering di Pondok Ranggon adalah 53,73:46,27. Pada musim kemarau peternak kesulitan mendapatkan hijauan sehingga sebagai gantinya peternak memberikan konsentrat dalam jumlah lebih banyak.

Konsumsi BK sapi FH di Pondok Ranggon sebesar 2,40% yang didapatkan dari pembagian antara pemberian BK pakan dengan rataan bobot badan sapi. Konsumsi BK pakan tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan pendapat Despal

et al. (2008) menyatakan bahwa sapi yang berproduksi tinggi dapat mengkonsumsi BK pakan 3,6-4% bobot hidupnya. Kebutuhan ternak untuk hidup pokok telah terpenuhi dan sisanya digunakan untuk produksi susu, namun selisih antara pemberian BK pakan dengan kebutuhan BK pakan sangat sedikit. Keadaan tersebut perlu dilakukan perbaikan tata laksana pemberian pakan agar dapat meningkatkan produksi susu.

Perbaikan tata laksana yang paling memungkinkan adalah tata laksana pemberian pakan berupa frekuensi pemberiannya. Peternak sapi perah di Indonesia memberikan pakan kepada sapi perah umumnya hanya dua kali dalam sehari. Peternak di Pondok Ranggon memberikan pakan ternaknya dua kali sehari, namun ada satu peternak yang memberikan pakan ampas tahu dan konsentrat sebanyak tiga kali sehari. Peternak yang memberikan pakan tiga kali tersebut memberikan pakan ampas tahu dan konsentrat pagi, siang, dan sore hari, sedangkan untuk pemberian pakan hijauan hanya pagi dan sore hari. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa peternak yang memberikan pakan sebanyak tiga kali sehari mampu berproduksi lebih banyak dengan rataan produksi sebesar 10,82±3,15 kg/ekor/hari dibandingkan dengan peternak yang memberikan pakan dua kali sehari dengan rataan produksinya sebesar 9,21±3,22 kg/ekor/hari. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian di daerah Sumedang oleh Siregar (2001), yang menunjukkan peningkatan produksi dari 12,7 l/ekor/hari menjadi 15,7 l/ekor/hari dengan frekuensi pemberian pakan tiga kali dalam sehari yang berdampak besar terhadap peningkatan kemampuan berproduksi susu sapi perah.

Menurut Sudono et al. (2003) sapi perah setiap harinya membutuhkan air minum sebanyak empat liter untuk setiap satu liter susu yang dihasilkan. Jumlah tersebut tergantung pada produksi susu yang dihasilkan, suhu lingkungan, dan jenis pakan yang diberikan. Pemberian air minum di Pondok Ranggon pada umumnya dicampurkan langsung saat pemberian pakan ampas tahu, ampas tempe, dan konsentrat. Peternak tidak memberi air minum secara ad libitum, namun ada beberapa peternak yang memberikan air minum secara ad libitum. Pemberian air

minum dengan cara dicampur dengan konsentrat dan pakan lainnya memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya ialah dapat mengurangi pakan yang tercecer, sehingga pakan tersebut dapat sepenuhnya dikonsumsi ternak. Kelemahan dari pemberian minum tersebut ialah dapat menurunkan kecernaan bahan kering konsentrat dan pakan lainnya didalam rumen, selain itu akan mengurangi produksi air liur akibatnya pH rumen menurun dan dapat merugikan kehidupan bakteri selulotik yang mencerna serat kasar terutama selulosa menjadi asam asetat (Sutardi,1980).

Produksi Susu

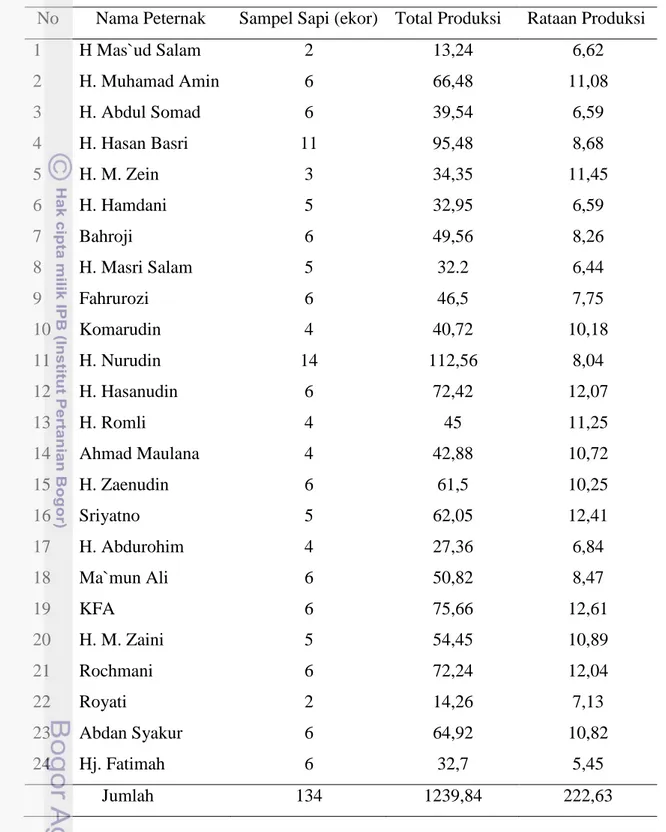

Produksi susu di kawasan Pondok Ranggon masih sedikit dengan rata-rata produksi sekitar 9,28±3,22 kg/ekor/hari, namun produksi tersebut lebih tinggi dan terjadi peningkatan dari hasil penelitian Putra (2004) dimana produksi susu di Pondok Ranggon sebesar 8,43±2,99 kg/ekor/hari. Peningkatan tersebut diduga karena adanya perbaikan dari manajemen pemeliharaan sebelumnya. Produksi susu yang lebih tinggi terletak di daerah Cikole menurut Anggraeni et al. (2008) sebesar 17,3 kg/ekor/hari dan produksi susu di Baturraden menurut Atabany et al. (2011) sebesar 16,03 kg/ekor/hari.

Produksi susu terbanyak di Pondok Ranggon sebesar 12,04 kg/ekor/hari, dan tersedikit sebesar 5,45 kg/ekor/hari. Produksi susu yang dihasilkan berbeda-beda tergantung dari manajemen pemeliharaan ternak tersebut. Peternakan sapi perah di Pondok Ranggon perlu mendapat perhatian dan dapat menjadi potensi untuk dikembangkan menjadi lebih baik agar dapat meningkatkan produksi susu sehingga mendatangkan keuntungan bagi peternak. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi susu sapi perah diantaranya umur kebuntingan, masa laktasi, besar sapi, umur sapi, dan pemberian pakan (Sudono et al., 2003). Produksi Susu di Pondok Ranggon ditunjukkan pada Tabel 9.

Tabel 9. Produksi Susu Setiap Peternak di Pondok Ranggon

No Nama Peternak Sampel Sapi (ekor) Total Produksi Rataan Produksi

1 H Mas`ud Salam 2 13,24 6,62 2 H. Muhamad Amin 6 66,48 11,08 3 H. Abdul Somad 6 39,54 6,59 4 H. Hasan Basri 11 95,48 8,68 5 H. M. Zein 3 34,35 11,45 6 H. Hamdani 5 32,95 6,59 7 Bahroji 6 49,56 8,26 8 H. Masri Salam 5 32.2 6,44 9 Fahrurozi 6 46,5 7,75 10 Komarudin 4 40,72 10,18 11 H. Nurudin 14 112,56 8,04 12 H. Hasanudin 6 72,42 12,07 13 H. Romli 4 45 11,25 14 Ahmad Maulana 4 42,88 10,72 15 H. Zaenudin 6 61,5 10,25 16 Sriyatno 5 62,05 12,41 17 H. Abdurohim 4 27,36 6,84 18 Ma`mun Ali 6 50,82 8,47 19 KFA 6 75,66 12,61 20 H. M. Zaini 5 54,45 10,89 21 Rochmani 6 72,24 12,04 22 Royati 2 14,26 7,13 23 Abdan Syakur 6 64,92 10,82 24 Hj. Fatimah 6 32,7 5,45 Jumlah 134 1239,84 222,63 Umur Kebuntingan

Sapi yang telah dikawinkan dan mengalami kebuntingan dapat menyebabkan penurunan produksi susu dibandingkan sapi yang tidak bunting. Produksi susu yang dihasilkan dari sapi yang tidak bunting sebesar 9,93 kg/ekor/hari, sedangkan rataan produksi sapi yang bunting sebesar 7,08 kg/ekor/hari. Data penelitian menunjukkan

dari 134 ekor sapi yang digunakan, terdapat 30 ekor sapi yang sedang bunting. Sebanyak lima ekor sapi bunting dua bulan dengan rataan produksi sebesar 7,37 kg/ekor/hari, delapan ekor bunting tiga bulan sebesar 6,79 kg/ekor/hari, 11 ekor sapi bunting empat bulan sebesar 6,95 kg/ekor/hari, tiga ekor sapi bunting lima bulan sebesar 7,34 kg/ekor/hari, dan tiga ekor sapi bunting enam bulan dengan rataan produksi sebesar 6,97 kg/ekor/hari. Perubahan produksi selama kebuntingan dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Rataan Produksi Susu Sapi Perah berdasarkan Kebuntingan di Pondok Ranggon.

Data kebuntingan diuji dengan uji-T menunjukkan bahwa sapi yang tidak bunting memiliki produksi yang berbeda lebih tinggi dengan kebuntingan dua dan tiga bulan (P0,01<Pvalue<P0,05), sangat berbeda lebih tinggi dengan kebuntingan empat bulan (P<0,01). Tidak menunjukkan perbedaan pada bunting lima dan enam bulan (P>0,05). Terjadi perbedaan pada sapi bunting dua, tiga, dan empat bulan dengan sapi yang tidak bunting diduga karena pada sapi yang bunting membutuhkan nutrisi dan pakan yang lebih baik daripada pakan sapi yang tidak bunting, selain itu pakan yang seharusnya untuk berproduksi pada sapi yang bunting digunakan juga untuk perkembangan fetus. Tolihere (1981) menambahkan bahwa penurunan produksi disebabkan sapi yang sedang bunting membutuhkan lebih banyak pakan daripada sapi yang tidak bunting untuk mempertahankan aktivitas reproduksinya. Tidak terdapat perbedaan antara sapi bunting lima dan enam bulan diduga sampel sapi yang digunakan berasal dari peternak yang memberikan pakan yang lebih baik

dibandingkan dengan peternak lain, sehingga sapi masih dapat berproduksi lebih tinggi dibandingkan sapi bunting dua, tiga, dan empat bulan, selain itu kemungkinan sapi bunting lima dan enam bulan jumlahnya sangat sedikit dibandingkan yang tidak bunting dan bunting dua, tiga, dan empat bulan.

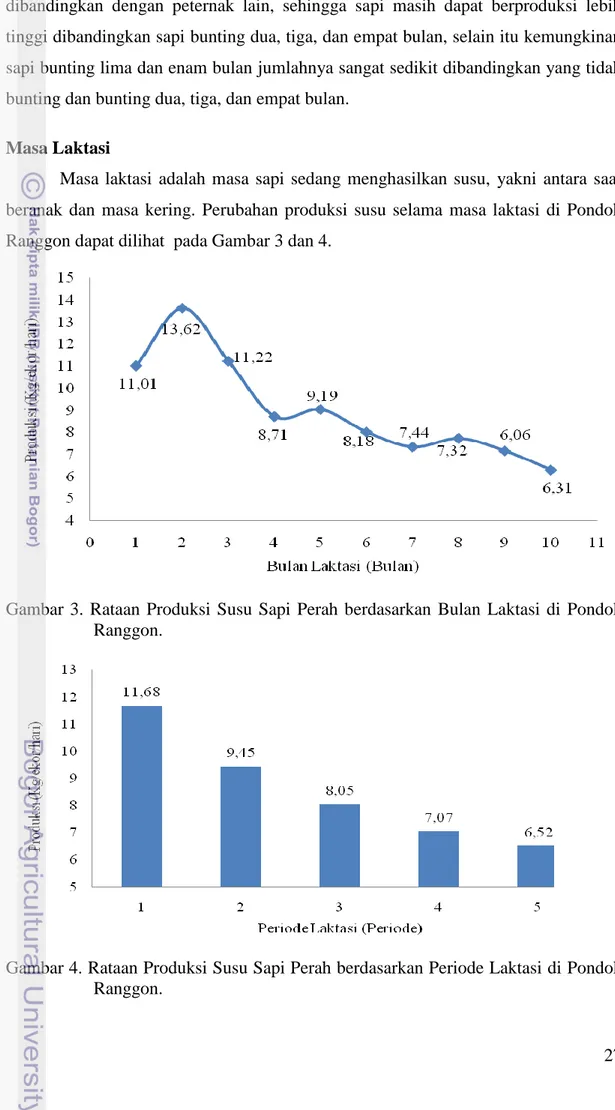

Masa Laktasi

Masa laktasi adalah masa sapi sedang menghasilkan susu, yakni antara saat beranak dan masa kering. Perubahan produksi susu selama masa laktasi di Pondok Ranggon dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4.

Gambar 3. Rataan Produksi Susu Sapi Perah berdasarkan Bulan Laktasi di Pondok Ranggon.

Gambar 4. Rataan Produksi Susu Sapi Perah berdasarkan Periode Laktasi di Pondok Ranggon.

Gambar 3 menunjukkan produksi susu tertinggi pada bulan laktasi kedua yaitu sebesar 13,62 kg/ekor/hari dan terendah terjadi pada bulan laktasi kesepuluh sebesar 6,29 kg/ekor/hari. Penurunan produksi disebabkan karena fase produksi itu sendiri secara alami akan mengalami penurunan dengan adanya penambahan bulan laktasi. Produksi susu juga dipengaruhi oleh periode laktasi. Gambar 4 menunjukkan penurunan produksi dengan pertambahan periode laktasi. Produksi susu pada periode laktasi pertama lebih banyak dibandingkan dengan periode laktasi selanjutnya. Hasil tersebut sesuai dengan pendapat Anggraeni (2007) bahwa sapi dengan periode laktasi lebih awal umumnya mempunyai produksi susu relatif lebih banyak dibandingkan periode laktasi berikutnya. Produksi susu tertinggi pada periode laktasi pertama diduga karena kelenjar ambing yang masih baik pada umur muda dan pada laktasi pertama merupakan kondisi tubuh terbaik, sedangkan sapi pada laktasi selanjutnya kondisi tubuh sudah menurun.

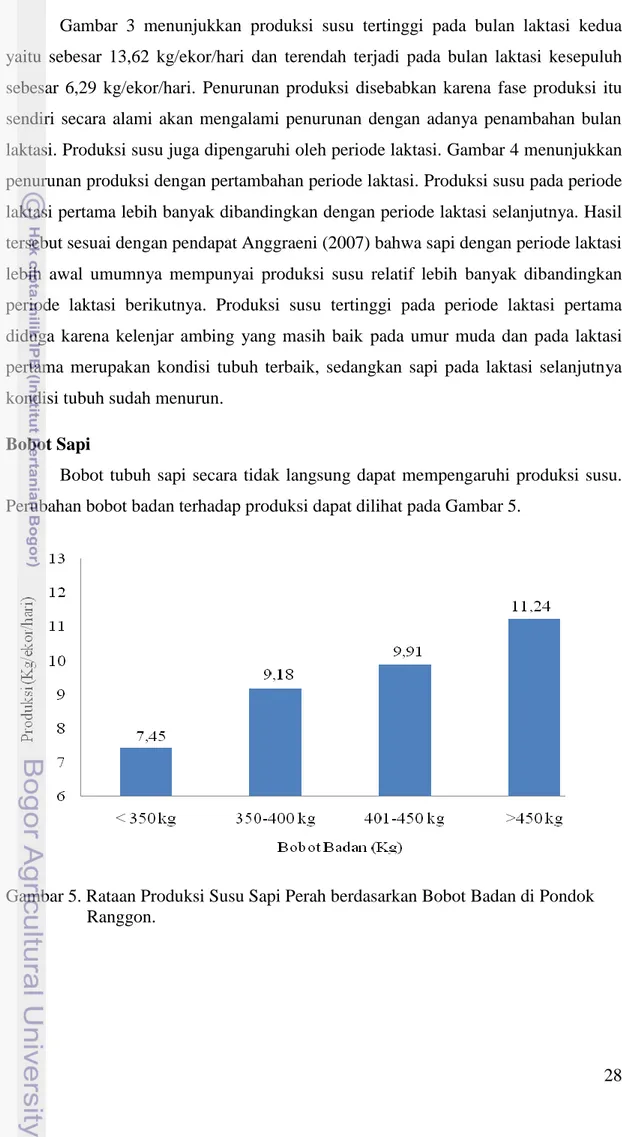

Bobot Sapi

Bobot tubuh sapi secara tidak langsung dapat mempengaruhi produksi susu. Perubahan bobot badan terhadap produksi dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Rataan Produksi Susu Sapi Perah berdasarkan Bobot Badan di Pondok Ranggon.

Sapi dengan rataan bobot badan kurang dari 350 kg hanya berproduksi sebesar 7,45 kg/ekor/hari, sapi yang berbobot badan 351-400 kg berproduksi 9,18 kg/ekor/hari, sapi dengan bobot badan 401-450 kg berproduksi sebanyak 9,91 kg/ekor/hari, dan produksi tertinggi sebesar 11,24 kg/ekor/hari dihasilkan oleh sapi yang berbobot lebih dari 450 kg. Bobot badan sapi semakin berat akan menghasilkan susu yang lebih banyak daripada sapi yang berbobot badan ringan. Hal ini disebabkan sapi yang bobot badannya lebih berat akan makan lebih banyak, dan metabolisme tubuh yang dihasilkan lebih tinggi, sehingga dapat menghasilkan susu lebih banyak. Parakkasi (1995) menyatakan bahwa semakin tinggi bobot hidup sapi, maka kapasitas fisik lambung dan saluran pencernaan juga bertambah besar yang mengakibatkan konsumsi bahan kering juga semakin meningkat. Zanton dan Heinrichs (2005) menambahkan bahwa sapi perah yang mengalami pertumbuhan terhambat dengan pertambahan bobot badan kurang dari 0,6 kg/hari pada masa sebelum dan sesudah puber sampai kawin pertama akan menghasilkan produksi susu yang lebih sedikit pada laktasi selanjutnya.

Umur Sapi

Umur sapi dapat mempengaruhi produksi susu yang dihasilkan. Perubahan umur terhadap produksi dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Rataan Produksi Susu Sapi Perah berdasarkan Umur Sapi di Pondok Ranggon.

Sapi di Pondok Ranggon berproduksi maksimal sebesar 12,29 kg/ekor/hari saat berumur 2,5 tahun dan mengalami penurunan hingga produksi menjadi 6,73

kg/ekor/hari saat sapi berumur tujuh tahun. Keadaan tersebut tidak sesuai dengan Blakely dan Bade (1991) yang menyatakan bahwa sapi akan mencapai produksi maksimum saat berumur 6-8 tahun pada laktasi keempat sampai keenam. Produksi maksimum di Pondok Ranggon terjadi pada umur 2,5 tahun diduga karena pada umur muda kondisi tubuh terbaik dimana kelenjar ambing dapat berfungsi secara maksimal, selain itu dari data pengelompokan didapatkan sapi yang berumur 2,5 tahun sebagian besar berada pada bulan laktasi awal yaitu laktasi 1-3 bulan, dan sebagian besar dari sapi pada umur tersebut tidak dalam keadaan bunting, sehingga produksi yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan umur lainnya.

Kualitas Susu

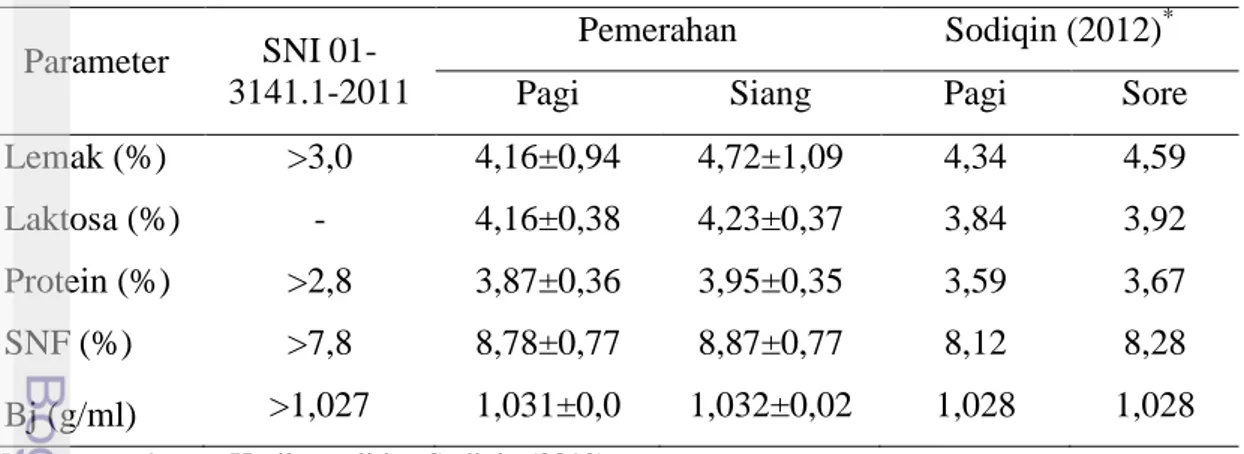

Sudono et al. (2003) menyatakan persentase susunan susu yang dihasilkan oleh sapi FH meliputi protein, lemak, dan laktosa berkisar antara 3,15%; 3,45%; dan 4,65%. Persentase komposisi susu dari beberapa sampel pemerahan sapi FH di Pondok Ranggon didapatkan nilai rataan lemak, laktosa, protein, SNF, dan berat jenis susu masing-masing sebesar 4,44%; 4,20%; 3,91%, 8,83%; dan 1,032 g/ml (Tabel 10).

Tabel 10. Rataan Kualitas Susu Pemerahan Pagi dan Siang Hari di Pondok Ranggon Parameter SNI

01-3141.1-2011

Pemerahan Sodiqin (2012)*

Pagi Siang Pagi Sore

Lemak (%) >3,0 4,16±0,94 4,72±1,09 4,34 4,59

Laktosa (%) - 4,16±0,38 4,23±0,37 3,84 3,92

Protein (%) >2,8 3,87±0,36 3,95±0,35 3,59 3,67

SNF (%) >7,8 8,78±0,77 8,87±0,77 8,12 8,28

Bj (g/ml) >1,027 1,031±0,0 1,032±0,02 1,028 1,028 Keterangan: * = Hasil penelitian Sodiqin (2012).

Bj = Berat jenis.

SNF = Solid Non Fat / bahan kering tanpa lemak.

Pemberian pakan baik kuantitas maupun kualitas berpengaruh terhadap kualitas susu yang dihasilkan. Nutrisi pakan yang baik akan berakibat terhadap produksi susu rata-rata harian, kandungan lemak, protein, laktosa, bahan kering tanpa lemak (SNF), dan berat jenis susu. Data yang didapatkan dari salah satu peternak yang meramu konsentratnya dengan kualitas pakan yang lebih baik dengan frekuensi

pemberian pakan tiga kali sehari menunjukkan rataan kandungan lemak, laktosa, protein, SNF, dan berat jenis susu masing-masing sebesar 4,84%; 4,50%; 4,20%; 9,43%; dan 1,032 g/ml dibandingkan dengan peternak yang memberikan pakannya dengan kuantitas dan kualitas yang lebih rendah yang menunjukkan rataan kandungan lemak, laktosa, protein, SNF, dan berat jenis susu masing-masing sebesar 4,78%; 4,37%; 4,08%; 9,21%; dan 1,032 g/ml.

Kualitas susu dapat dipengaruhi oleh waktu pemerahan. Pada umumnya sapi yang dipelihara peternak di Pondok Ranggon diperah dua kali sehari yaitu pagi dan siang hari. Kadar lemak, laktosa, protein, SNF, dan berat jenis susu yang diperah pada siang hari lebih tinggi dibandingkan dengan pagi hari. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian Sodiqin (2012) yang menunjukkan terjadi kenaikan kadar lemak, protein, SNF, dan berat jenis susu yang diperah pada sore hari lebih tinggi dibandingkan susu yang diperah pagi hari.

Rataan kadar lemak pagi dan siang hari berbeda hasilnya. Hasil pemerahan pagi lebih rendah dibandingkan pemerahan siang hari. Kadar lemak pemerahan pagi sebesar 4,16±0,94% dan kadar lemak siang 4,72±1,09%. Hasil tersebut memenuhi syarat mutu susu segar Badan Standarisasi Indonesia (2011) yaitu kadar lemak minimum 3,0%. Kadar lemak yang berbeda pada pemerahan pagi dan siang hari disebabkan karena interval pemerahan yang tidak sama. Pada interval pemerahan yang lebih lama (pagi hari) kandungan lemak lebih rendah dibandingkan dengan interval yang lebih pendek (siang hari), selain itu kadar lemak susu tergantung jumlah produksi susu yang dihasilkan oleh setiap ekor sapi. Data penelitian menunjukkan rataan produksi susu di pagi hari sebesar 5,84±2,08 kg/ekor/hari dan di siang hari produksi sebesar 3,44±1,27 kg/ekor/hari. Hal tersebut akan mengakibatkan susu pada pemerahan siang lebih kental karena produksi susu lebih sedikit, sehingga konsentrasi zat padat seperti lemak dan protein akan lebih tinggi. Tingginya konsentrasi padatan berupa lemak, protein, dan SNF susu pada pemerahan sore hari berakibat terhadap peningkatan nilai berat jenis susu (Usmiati dan Widaningrum, 2005).

Kadar laktosa susu di kawasan peternakan Pondok Ranggon pada pemerahan pagi hari yaitu 4,16±0,38% dan hasil pemerahan pada siang hari sebesar 4,23±0,37%. Secara alami laktosa hanya terdapat pada air susu. Laktosa merupakan

karbohidrat yang terdapat didalam air susu. Laktosa terbentuk dari dua komponen gula yaitu glukosa dan galaktosa. Bahan dasar pembentukan laktosa susu yaitu glukosa. Jumlah laktosa dalam susu dapat menentukan kemanisan rasa susu (Sodiqin, 2012).

Rataan kadar protein susu hasil pemerahan pagi dan siang hari juga menunjukkan perubahan. Pada pemerahan pagi hari kadar protein mencapai 3,87±0,36% dan siang hari sebesar 3,95±0,35%. Seperti telah disebutkan sebelumnya dimana produksi susu di pagi hari sebesar 5,84±2,08 kg/ekor/hari dan di siang hari produksi sebesar 3,44±1,27 kg/ekor/hari, akibatnya susu pada pemerahan siang lebih kental karena produksi susu lebih sedikit, sehingga konsentrasi zat padat seperti protein akan lebih tinggi. Kadar protein susu di Pondok Ranggon telah memenuhi syarat mutu susu segar Badan Standarisasi Indonesia (2011) yaitu minimum kadar protein susu sebesar 2,8%.

Bahan kering tanpa lemak merupakan ukuran penting dalam susu karena mengandung protein, vitamin, dan mineral. Bahan kering susu yang tinggi maka kandungan nutrient lainnya dalam susu seperti laktosa, protein, mineral, dan vitamin juga tinggi. Kadar bahan kering tanpa lemak atau SNF yang dihasilkan pada pemerahan pagi sebesar 8,78±0,77% dan pemerahan siang hari sebesar 8,87±0,77%. Hasil tersebut memenuhi syarat mutu susu segar Badan Standarisasi Indonesia (2011) yaitu minimum kadar SNF susu sebesar 7,8%.

Berat jenis susu pada pemerahan pagi dan siang hari menunjukkan perubahan. Berat jenis hasil pengujian pagi hari sebesar 1,031±0,0 g/ml dan siang hari 1,032±0,02 g/ml. Keadaan tersebut sesuai dengan Usmiati dan Widaningrum (2005) yang sebelumnya disebutkan bahwa tingginya konsentrasi padatan berupa lemak, protein, dan SNF susu pada pemerahan sore hari berakibat terhadap peningkatan nilai berat jenis susu. Hasil tersebut memenuhi syarat mutu susu segar Badan Standarisasi Indonesia (2011) yaitu minimum kadar berat jenis susu sebesar 1,027 g/ml. Menurut Sodiqin (2012) berat jenis susu dapat menunjukkan jumlah bahan kering tanpa lemak, apabila berat jenis susu tinggi maka kandungan jumlah bahan kering tanpa lemak semakin banyak. Pemberian konsentrat berpengaruh terhadap berat jenis susu, semakin tinggi nilai gizi konsentrat maka berat jenis susu akan semakin tinggi.

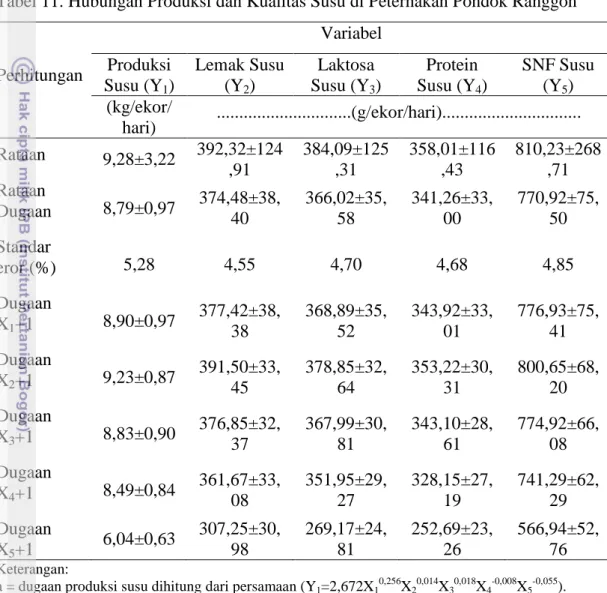

Hubungan Pakan dengan Produksi dan Kualitas Susu

Pemberian pakan memiliki hubungan dengan produksi dan kualitas susu. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan negatif maupun positif. Hasil analisis regresi eksponensial berganda menunjukkan hubungan antara produksi susu (Y1)

dengan pemberian pakan hijauan (X1), konsentrat (X2), ampas tahu (X3), ampas

tempe (X4), dan dedak (X5). Model hubungan tersebut memiliki persamaan sebagai

berikut: Y1=2,672X10,256X20,014X30,018X4-0,008X5-0,055. Hal ini menunjukkan setiap

kenaikan satu satuan pemberian hijauan, konsentrat, dan ampas tahu akan terjadi kenaikan produksi susu sebesar 0,11; 0,44; dan 0,04 satuan, namun produksi susu akan terjadi penurunan sebesar 0,3 dan 2,75 setiap kenaikan satu satuan pemberian ampas tempe dan dedak.

Hubungan antara lemak susu (Y2) dengan pemberian pakan memiliki

persamaan Y2=174,525X10,161X20,013X30,029X4-0,008X5-0,029. Hal ini menunjukkan setiap

kenaikan satu satuan pemberian hijauan, konsentrat, dan ampas tahu akan terjadi kenaikan lemak susu sebesar 2,94; 17,02; dan 2,37 satuan, namun sebaliknya lemak susu akan terjadi penurunan sebesar 12,81 dan 67,23 setiap kenaikan satu satuan pemberian ampas tempe dan dedak. Hubungan lainnya antara laktosa susu (Y3) dan

pemberian pakan memiliki persamaan Y3=153,395X10,161X20,010X30,024X4-0,009X5-0,045.

Persamaan tersebut menunjukkan setiap kenaikan satu satuan pemberian hijauan, konsentrat, dan ampas tahu akan terjadi kenaikan laktosa susu sebesar 2,87; 12,83; dan 1,97 satuan, namun sebaliknya laktosa susu akan terjadi penurunan sebesar 14,07 dan 96,85 setiap kenaikan satu satuan pemberian ampas tempe dan dedak.

Hubungan antara protein susu (Y4) dan pemberian pakan memiliki persamaan

Y4=144,437X10,160X20,010X30,024X4-0,009X5-0,044. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan

satu satuan pemberian hijauan, konsentrat, dan ampas tahu akan terjadi kenaikan protein susu sebesar 2,66; 11,96; dan 1,84 satuan, namun sebaliknya protein susu akan terjadi penurunan sebesar 13,11 dan 88,57 setiap kenaikan satu satuan pemberian ampas tempe dan dedak. Hubungan selanjutnya ialah hubungan antara SNF susu (Y5) dan pemberian pakan yang memiliki persamaan

Y5=326,041X10,160X20,011X30,023X4-0,009X5-0,045. Persamaan tersebut menunjukkan

setiap kenaikan satu satuan pemberian hijauan, konsentrat, dan ampas tahu akan terjadi kenaikan SNF susu sebesar 6,01; 29,73; dan 4,00 satuan, namun sebaliknya

SNF susu akan terjadi penurunan sebesar 29,63 dan 203,98 setiap kenaikan satu satuan pemberian ampas tempe dan dedak. Hubungan antara pemberian pakan dengan produksi dan kualitas susu dapat ditunjukkan pada Tabel 11.

Tabel 11. Hubungan Produksi dan Kualitas Susu di Peternakan Pondok Ranggon

Perhitungan Variabel Produksi Susu (Y1) Lemak Susu (Y2) Laktosa Susu (Y3) Protein Susu (Y4) SNF Susu (Y5) (kg/ekor/ hari) ...(g/ekor/hari)... Rataan 9,28±3,22 392,32±124 ,91 384,09±125 ,31 358,01±116 ,43 810,23±268 ,71 Rataan Dugaan 8,79±0,97 374,48±38,40 366,02±35,58 341,26±33,00 770,92±75,50 Standar eror (%) 5,28 4,55 4,70 4,68 4,85 Dugaan X1+1 8,90±0,97 377,42±38, 38 368,89±35, 52 343,92±33, 01 776,93±75, 41 Dugaan X2+1 9,23±0,87 391,50±33, 45 378,85±32, 64 353,22±30, 31 800,65±68, 20 Dugaan X3+1 8,83±0,90 376,85±32, 37 367,99±30, 81 343,10±28, 61 774,92±66, 08 Dugaan X4+1 8,49±0,84 361,67±33, 08 351,95±29, 27 328,15±27, 19 741,29±62, 29 Dugaan X5+1 6,04±0,63 307,25±30, 98 269,17±24, 81 252,69±23, 26 566,94±52, 76 Keterangan:

a = dugaan produksi susu dihitung dari persamaan (Y1=2,672X10,256X20,014X30,018X4-0,008X5-0,055). b = dugaan lemak susu dihitung dari persamaan (Y2=174,525X10,161X20,013X30,029X4-0,008X5-0,029). c = dugaan laktosa susu dihitung dari persamaan (Y3=153,395X1

0,161 X2 0,010 X3 0,024 X4 -0,009 X5 -0,045 ). d = dugaan protein susu dihitung dari persamaan (Y4=144,437X10,160X20,010X30,024X4-0,009X5-0,044). e = dugaan SNF susu dihitung dari persamaan (Y5=326,041X10,160X20,011X30,023X4-0,009X5-0,045).

Persamaan yang didapatkan dari produksi, lemak, laktosa, protein, dan SNF susu memiliki hubungan yang negatif dengan pemberian pakan ampas tempe dan dedak. Hubungan negatif tersebut diduga karena kandungan nutrisi dari ampas tempe dan dedak yang cukup rendah dan pemberian pakan tersebut diberikan dalam jumlah yang sedikit. Pemberian BK ampas tempe dan dedak hanya sebesar 0,50 dan 0,009

kg/ekor/hari, PK ampas tempe dan dedak sebesar 0,11 dan 0,0008 kg/ekor/hari, dan TDN ampas tempe dan dedak hanya sebesar 0,34 dan 0,0045 kg/ekor/hari.

Persentase standar eror antara produksi, lemak, laktosa, protein, dan SNF susu dengan rataan dugaan yang dihitung dengan persamaan regresi eksponensial berganda masing-masing sebesar 5,28%; 4,55%; 4,70%; 4,68%; dan 4,85%. Hal tersebut menandakan selisih antara keduanya cukup rendah, maka keakuratan hasilnya cukup tinggi, oleh sebab itu persamaan tersebut layak untuk digunakan dalam menentukan produksi dan kualitas susu berdasarkan pemberian pakan dilihat dari nilai standar erornya yang kecil.