KONDISI PADANG LAMUN DI PERAIRAN PULAU SABANGKO, SALEMO

DAN SAGARA KABUPATEN PANGKEP

The Condition of seagrass beds in Sabangko, Salemo, and Sagara Islands

of Pangkep Regency

Arifin1 & Supriadi2

1,2)

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas, Makassar

Diterima: 1 Januari 2006; Disetujui: 21 Mei 2006

ABSTRACT

Seagrass beds represent a coastal ecosystem, which has high productivity, and play a pivotal role ecologically and physically. The physical role of seagrass beds are they can stabilize sediment, protect the beach line from wave action because their leaves can act as wave breaker. This research was conducted to study the condition and distribution of seagrass species in Sabangko, Sagara and Salemo Island of Pangkep Regency South Sulawesi. The results showed that the condition of seagrass beds in those islands vary between stations but all of the islands showed a similar condition from scarce, medium to a good condition. While species of seagrasses found were seven species namely Enhalus acoroides, Cymodocea rotundata, C. serrulata, Halodule uninervis, H. pinifolia, Thalassia hemprichii, and Syringodium isoetifolium. Environmental parameter that very important to assemble this seagrass condition was the high turbidity of waters.

Key word: Condition, Sea grass beds, ecological role, physical role.

PENDAHULUAN

Pulau Sabangko, Salemo dan Sagara merupukan gugusan pulau yang berada di kawasan kepulauan Spermonde Selat Makassar. Pulau-pulau tersebut memiliki kekhususan tersendiri karena letaknya dekat dengan daratan utama Kabupaten Pangkep, sehingga banyak aktivitas manusia di daratan utama berdampak terhadap perairan pulau, di antaranya sedimentasi, limbah rumah tangga, dan sampah plastik. Hal tersebut berpengaruh terhadap ekosistem padang lamun.

Lamun merupakan tumbuhan berbunga yang sepenuhnya telah beradaptasi untuk hidup di bawah permukaan air laut di daerah tropik maupun subtropik di dunia. Hamparan tumbuhan lamun yang luas membentuk suatu padang yang disebut padang lamun (Nontji, 1987). Padang lamun merupakan ekosistem perairan dangkal yang kompleks dan memiliki produktivitas hayati yang tinggi. Oleh karena itu padang lamun merupakan sumberdaya laut yang penting baik secara ekologi maupun secara ekonomi (Rasheed et al., 1995). Fungsi ekologi padang lamun di antaranya adalah sebagai daerah asuhan, daerah pemijahan, daerah mencari makan, dan daerah untuk mencari perlindungan berbagai jenis biota laut seperti ikan, krustasea, moluska, ekinodermata, dan sebagainya (Phillips & Menez, 1988; Tomascik et al., 1997); tumbuhan lamun itu sendiri merupakan

1 )

Contact person : Ir. Arifin, M.Si

Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10. Tamalanrea, Makassar 90245

makanan penting dugong (Dugong dugon) dan penyu hijau (Chelonia mydas) (Lanyon et al., 1989) dan bertindak sebagai “perangkap sedimen dan nutrien” (Short, 1987).

Banyak di antara hewan laut yang memiliki nilai penting secara komersil dan rekreasi, pada stadia tertentu dalam siklus hidupnya sangat bergantung pada keberadaan ekosistem padang lamun. Di daerah Queensland bagian utara, padang lamun menunjang juvenil udang penaeid yang bernilai ekonomis penting (Coles et al., 1993; Watson et al., 1993). Sementara padang lamun di pulau Sabangko, Salemo dan pulau Sagara merupakan daerah penangkapan yang potensial bagi kepiting rajungan (Portunidae) di Kabupaten Pangkep, meskipun akhir-akhir ini populasinya sudah dirasakan menurun oleh masyarakat pulau-pulau tersebut (Monoarfa dkk., 2003)

Seiring dengan meningkatnya aktifitas industri dan pembangunan di wilayah pesisir, maka tekanan ekologis terhadap ekosistem padang lamun juga meningkat, akibatnya berdampak terhadap rusaknya ekosistem tersebut dan menurunnya peranan-peranan ekologis yang diperankanya.

Mengingat besarnya peranan ekosistem padang lamun dan banyaknya ancaman-ancaman dari berbagai aktifitas manusia, industri dan pembangunan terhadap rusaknya dan menurunnya peranan ekologis dari ekosistem tersebut, maka usaha perlindungan dan pelestariannya melalui program manajemen dan konservasi padang lamun menjadi mutlak dilakukan. Untuk keperluan tersebut maka diperlukan pemahaman yang baik mengenai ekologi mereka menyangkut sebaran jenis, kerapatan, persen penutupan dan karakteristik habitat yang memberikan keanekaragaman jenis lamun dan penutupan lamun yang tinggi.

METODE PENELITIAN

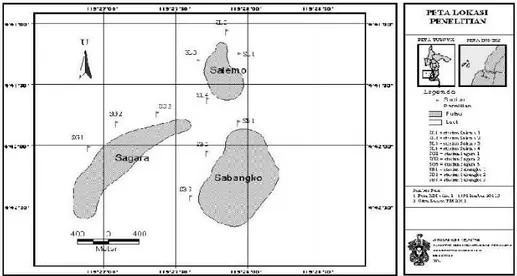

Penentuan stasiun penelitian dilakukan berdasarkan hasil analisis citra Landsat TM tahun 2001 dan juga berdasarkan pengamatan visual luasan padang lamun di areal penelitian dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik lingkungan di sekitar lokasi penelitian. Posisi stasiun penelitian ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) stasiun pada tiga pulau (Gambar 1). Pada pulau Salemo ditetapkan sebanyak 4 stasiun, dan di Pulau Sabangko dan Sagara masing-masing ditetapkan sebanyak 3 stasiun.

Untuk mengetahui mintakat sebaran lamun dilakukan pengamatan dengan metode transek garis (line transect) yang ditarik tegak lurus garis pantai. Penentuan letak titik stasiun atau untuk membuat transek dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap kondisi lokasi, perkiraan luas areal lamun dan melakukan pembagian wilayah tersebut menurut stasiun/transek. Setiap transek garis tersebut ditarik meteran (rol meter) sepanjang 50-100 meter. Lamun yang dilalui garis tersebut dicatat jenis, komposisi (tunggal atau campuran), jarak sebaran setiap jenis lamun, juga kedalaman air saat pengamatan (English et al., 1997).

Untuk pengamatan kerapatan jenis lamun dilakukan pengambilan contoh pada transek-transek yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk telaah kerapatan jenis lamun dilakukan dengan pengambilan contoh acak sebanyak 10 kali (25 x 25 cm) bila kerapatan lamun terlalu rapat, namun bila kerapatan lamun agak jarang digunakan transek bujur sangkar ukuran 1 m x 1 m. Adapun perhitungannya dengan rumus: D = Ni/A, dimana : D = kerapatan jenis (jumlah individu/m2); Ni = Jumlah individu jenis ke-i; dan A = Luas area (m2).

Estimasi persentase penutupan vegetasi lamun dilakukan dengan metode dari Saito & Atobe (1970) dalam English et al. (1997) yang perhitungannya menggunakan rumus berikut:

C =

Fi

MiFi

∑

∑

dimana : C = Penutupan vegetasi lamun (%); Σ Mi.Fi= Total hasil kali estimasi penutupan vegetasi lamun jenis ke-i (Mi) dengan frekwensi kemunculan jenis ke-i (Fi) dalam satuan persen.

Adapun parameter lingkungan perairan yang diukur selama penelitian terdiri dari suhu, salinitas, pH, kedalaman, kecerahan, fosfat (PO4), nitrat (NO3) dan tekstur sedimen. Data yang diperoleh tersebut dianalisis secara deskriptif.

Gambar 1. Peta lokasi penelitian pulau Sabangko, Sagara dan Salemo, kabupaten Pangkep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

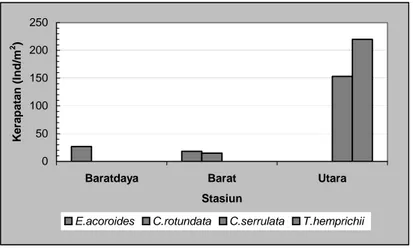

Ekosistem padang lamun di Pulau Sabangko tersebar pada beberapa sisi pulau dengan kondisi yang bervariasi. Pada sisi Utara pulau Sabangko didapatkan dua jenis lamun yaitu Enhalus acoroides dan Thalassia hemprichii dengan total kerapatan dan persen penutupan yang tergolong rendah yaitu masing-masing 175 individu/m2 dan 44,72 % (Gambar 2 dan 3) menurut Braun-Blanquet (1965) dapat dikategorikan sebagai kondisi vegetasi lamun tingkat sedang.

Kondisi padang lamun yang sedang pada sisi utara tersebut diduga disebabkan oleh rendahnya kecerahan perairan di perairan pulau tersebut akibat dekatnya dengan muara sungai Limbangan. Hal tersebut diperkuat pula dengan adanya endapan lumpur yang tinggi baik pada daun lamun maupun pada sedimen dasar perairan.

Pada sisi barat pulau Sabangko ditemukan spesies lamun yang lebih beragam yaitu empat spesies yang terdiri dari Enhalus acoroides, Cymodocea rotundata, Halodule uninervis, dan Thalassia hemprichii dengan total kerapatan dan persen penutupan masing-masing 255 individu/m2 dan 40,91%. Total persen penutupan lamun yang didapatkan tersebut dapat dikategorikan sebagai kondisi sedang. Kondisi padang lamun yang didapatkan tersebut diduga erat kaitannya dengan

rendahnya kecerahan akibat tingginya kekeruhan perairan di lokasi tersebut.

Gambar 2. Diagram kerapatan lamun di Pulau Sabangko.

Gambar 3. Diagram penutupan lamun di Pulau Sabangko.

Pada sisi selatan pulau Sabangko yang pantainya membentuk teluk kecil sehingga relatif tenang, didapatkan dua spesies lamun yaitu Enhalus acoroides dan Cymodocea rotundata dengan total kerapatan dan persen penutupan kedua jenis tersebut masing-masing 261 individu/m2 dan 60,25% yang dapat dikategorikan sebagai kondisi yang masih bagus.

Kondisi padang lamun yang masih bagus pada sisi selatan pulau Sabangko diduga erat kaitannya dengan letak stasiun tersebut yang membentuk teluk, sehingga kondisi perairannya relatif tenang yang memungkinkan lamun tumbuh subur di lokasi tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Dawes (1981) bahwa tumbuhan lamun cenderung tumbuh di perairan pantai yang dangkal, dan daerah lagun yang relatif tenang. Monoarfa dkk. (2001) menemukan kondisi padang lamun yang bagus di daerah Teluk Pulau Tanakeke Takalar. Demikian juga Ali dkk. (1993) mendapatkan kondisis padang lamun monospesies Enhalus acoroides yang sangat padat di perairan Labakkang Pangkep. Selain itu adanya ekosistem mangrove yang subur pada sisi timur dan barat yang mengantarai sisi selatan diduga juga ikut berperan di dalam mempertinggi kesuburan tumbuhan lamun pada sisi selatan pulau tersebut melalui ekspor nutrien.

0 50 100 150 200

Utara Barat Selatan

Stasiun Ker a pa ta n ( Ind/m 2 )

E.accoroides C.rotundata H.uninervis T.hemprichii

0 10 20 30 40 50

Utara Barat Selatan

Stasiun

P

e

nutupa

n (%)

Sisi selatan menunjukan bahwa jenis Enhalus acoroides meskipun memiliki kerapatan individu/m2 yang lebih rendah dari jenis Cymodocea rotundata namun memiliki persen penutupan yang lebih tinggi yaitu 41,75% dibanding Cymodocea rotundata yang hanya 18,5%. Hal tersebut disebabkan karena permukaan daun lamun jenis Enhalus acoroides memiliki ukuran daun yang lebih lebar dan lebih panjang dibandingkan dengan daun lamun jenis Cymodocea rotundata, sehingga kanopi daun lebih luas.

Gambar 4. Diagram Kerapatan lamun di pulau Sagara

Gambar 5. Diagram Persen Penutupan Lamun di Pulau Sagara

Sementara diPulau Sagara yang letaknya berdekatan dengan pulau Sabangko dan pulau Salemo memiliki kondisi perairan yang hampir sama, terutama kecerahan yang rendah akibat tingginya kekeruhan yang disebabkan oleh dekatnya dengan muara sungai Limbangan. Kecerahan perairan yang rendah tersebut tentu saja berpengaruh terhadap kehidupan biota laut di daerah tersebut termasuk tumbuhan lamun. Pengamatan terhadap tumbuhan lamun di Pulau Sagara dilakukan pada 3 stasiun yaitu sisi barat daya, sisi barat, dan sisi utara (Gambar 4 dan 5).

Kondisi padang lamun pada sisi-sisi pulau yang diamati secara umum kondisinya jarang hingga sedang dengan kerapatan dan persen penutupan vegetasi lamun yang rendah. Pada sisi barat daya pulau Sabangko, meskipun berbatasan ke arah laut dengan ekosistem terumbu karang, namun karena topografi pantai yang landai dan relatif terbuka terhadap aksi ombak, serta banyaknya endapan pasir campur karang pada daerah padang lamun, hal tersebut sangat

0 50 100 150 200 250

Baratdaya Barat Utara Stasiun K e ra pat a n ( Ind/m 2 )

E.acoroides C.rotundata C.serrulata T.hemprichii

0 5 10 15 20 25

Baratdaya Barat Utara

Stasiun P e nut upa n (%)

mempengaruhi kondisi padang lamun pada sisi pulau tersebut. Pada lokasi tersebut hanya ditumbuhi oleh tumbuhan lamun jenis tunggal Enhalus acoroides dengan kerapatan dan persen penutupan masing-masing 26,67 individu/m2 dan 12,67% yang dapat dikategorikan kondisi padang lamun yang jarang.

Sisi barat yang berdekatan dengan stasiun sisi barat daya terdiri dari dua spesies lamun yaitu Enhalus acoroides dan Cymodocea rotundata. Meskipun ditemukan dua spesies lamun pada sisi pulau tersebut namun persen penutupan lamun yang didapatkan lebih rendah dari yang didapatkan di stasiun sisi barat daya yaitu hanya 9,33%, meskipun kerapatan totalnya lebih tinggi yaitu 33,33 individu/m2. Rendahnya persen penetupan lamun pada stasiun ini lebih disebabkan karena komunitas campuran dua spesies tersebut memiliki lebar daun yang berbeda dimana Thalassia hemprichi memiliki lebar dan panjang daun yang relatif lebih kecil dibanding Enhalus acoroides.

Sedangkan pada sisi utara pulau Sagara menunjukan kondisi padang lamun yang lebih baik dibanding dengan dua stasiun lainnya yaitu dengan total kerapatan dan persen penutupan lamun masing-masing 373,3 individu/m2 dan 29,92 % yang dapat dikategorikan sebagai kondisi sedang. Relatif lebih baiknya kondisi padang lamun pada sisi utara pulau Sagara diduga disebabkan oleh letak stasiun tersebut pada daerah yang relatif terlindung karena ke arah utara terdapat pulau Salemo sehingga kondisi perairannya relatif tenang.

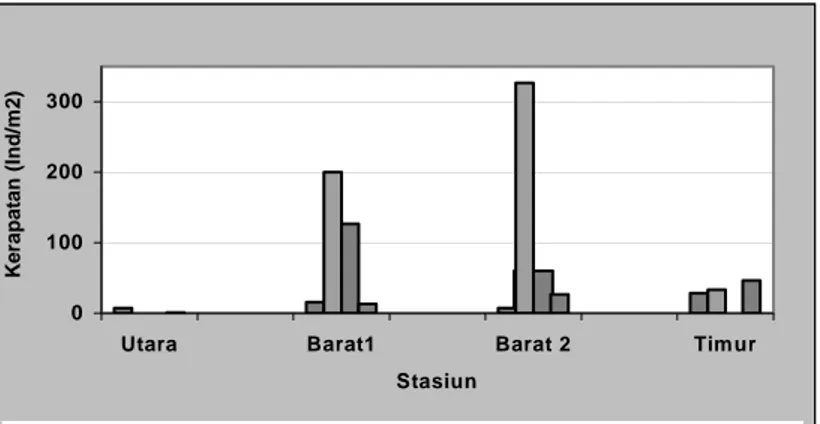

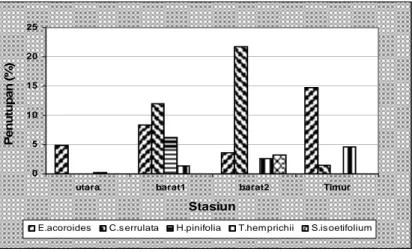

Sementara kondisi padang lamun di pulau Salemo tergolong kurang baik jika dibanding yang didapatkan di pulau Sabangko dan Sagara. Sisi-sisi pulau yang diamati meliputi sisi utara, sisi barat (dua stasiun), dan sisi timur (Gambar 6 dan 7).

Gambar 6. Diagram Kerapatan Lamun di Pulau Salemo

Gambar 6 dan 7 menunjukan bahwa sisi utara pulau Salemo didapatkan dua jenis lamun yaitu Enhalus acoroides dan Thalassia hemprichii dengan total kerapatan dan persen penutupan yang tergolong rendah yaitu masing-masing 8 individu/m2 dan 5,04% yang dapat dikategorikan sebagai kondisi jarang. Kondisi topografi pantai pada sisi utara tersebut tidak terlalu landai seperti yang terdapat pada sisi barat dengan substrat dasar berpasir, yang mengindikasikan bahwa perairan di lokasi tersebut relatif bergolak (tidak tenang). Kondisi perairan yang demikian sangat membatasi sebaran vegetasi lamun.

0 100 200 300

Utara Barat1 Barat 2 Timur

Stasiun Ke rapat a n (I nd/ m 2 )

Gambar 7. Diagram Persen Penutupan Lamun di Pulau Salemo

Pada Sisi Barat 1 yang berdekatan dengan sisi utara memiliki vegetasi lamun yang lebih beragam yaitu empat spesies terdiri dari Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Cymodocea serrulata dan Halodule pinifolia. Cymodocea serrulata dengan kerapatan dan persen penutupan jenis masing-masing 200 individu/m2 dan 12% merupakan jenis yang mendominasi stasiun tersebut. Meskipun jumlah jenis lamun yang didapatkan di Sisi Barat 1 ini tergolong banyak, namun dengan total persen penutupan lamun sebesar 27,88% dapat dikategorikan sebagai kondisi sedang.

Pada stasiun Sisi Barat 2 memiliki kondisi dan sebaran vegetasi lamun yang hampir sama dengan stasiun Sisi Barat 1 yaitu ditemukan empat spesies yang terdiri dari Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Cymodocea serrulata dan Syringodium isoetifolium. Cymodocea serrulata dengan kerapatan sebesar 326,67 individu/m2 dan persen penutupan sebesar 21,70% masih merupakan jenis yang mendominasi stasiun tersebut. Total persen penutupan lamun pada stasiun ini yaitu sebesar 31,26% merupakan yang tertinggi didapatkan pada stasiun-stasiun di pulau Salemo yang dapat dikategorikan sebagai kondisi sedang.

Pada sisi barat pulau Salemo kondisi topografinya cukup landai dengan hamparan terumbu karang yang cukup bagus yang berbatasan ke arah laut dengan ekosistem padang lamun sehingga perairan di sekitar ekosistem padang lamun relatif tenang dengan substrat pasir berlumpur yang merupakan substrat yang cocok untuk kehidupan tumbuhan lamun.

Sedangkan pada sisi timur pulau Salemo kondisi topografi pantainya agak landai dengan substrat pasir berlumpur, di sekitar pantai merupakan areal perumahan penduduk yang cukup padat dan daerah sekitar padang lamun merupakan tempat berlabuhnya perahu nelayan. Topografi pantai dan aktifitas penduduk di sekitar sisi timur pulau tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi padang lamun. Adapun jenis lamun yang ditemukan pada sisi pulau tersebut terdiri dari tiga jenis yaitu Enhalus acoroides, Cymodocea serrulata dan Thalassia hemprichii, dengan total kerapatan dan persen penutupan masing-masing 108,67 individu/m2 dan 20,89%. Total persen penutupan vegetasi lamun yang didapatkan pada sisi timur tersebut dapat dikategorikan sebagai kondisi jarang.

0 5 10 15 20 25

utara barat1 barat2 Timur Stasiun

Pe

nutupa

n (%

)

KESIMPULAN

Kondisi padang lamun yang masih bagus ditemukan pada sisi selatan pulau Sabangko yang lokasinya lebih terbuka ke arah laut. Kondisi padang lamun di pulau Sagara dapat dikategorikan sebagai kondisi sedang. Sementara kondisi padang lamun di pulau Salemo dikategorikan sebagai kondisi jarang hingga sedang, namun komposisi spesies lebih beragam dibanding yang ditemukan di pulau Sagara dan Sabangko.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, S.A., I.N. Sutika & Arifin. 1993. Studi Struktur Komunitas Padang Lamun pada Berbagai Aktifitas Manusia di Sekitar Perairan Selat Makassar. Laporan Penelitian. Pusat Studi Lingkungan Universitas Hasanuddin.

Braun-Blanquet, J. 1965. Plant Sociology: The Study of Plant Communities. Transl. rev. and ed. By C.D. Fuller and H.S. Conard). Hafner. London.439 p

Coles, R.G., W.J.L. Long, R.A. Watson, & K.J. Derbyshire. 1993. Distribution of seagrasses, and their fish and penaeid prawn communities, in Cairns Harbor, a tropical estuary, northern Queensland, Australia. In Tropical Seagrass Ecosystems; Structure and Dynamics in the Indo-West Pacific. Australian Journal of Marine and Freshwater Research 44; 193-210.

Dawes, C.J., 1981. Marine Botany. John Waley & Sons,New York.

English, S., C. Wilkinson & V. Baker, 1997. Survey Manual for Tropical Marine Resources. ASEAN-Australia Marine Science Project: Living Coastal Resources. 368 p.

Lanyon, J., C.J. Limpus, & H. Marsh. 1989. Dugongs and Turtles; Grazers in the Seagrass System. In Biology of Seagrass. A Treatise on the Biology of Seagrass with a Special Reference to the Australian Region. (Eds. A.W.D. Larkum, A.J. McComb & S.A. Shepherd). Elsevier. Amsterdam. Monoarfa, W.D., J. Jompa & Arifin, 2001. Kondisi, Potensi dan Studi Konservasi Ekosistem Padang

Lamun di Sulawesi Selatan. Studi Kasus Pada Kabupaten Takalar dan Sinjai. Laporan Penelitian Kerjasama antara FIKP-Unhas dengan BALITBANGDA. Propinsi Sulawesi Selatan. Monoarfa, W.D. M.N. Nessa, J. Jompa, M.A. Amran & Arifin, 2003. Studi Kondisi dan Potensi Ekosistem

Hutan Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang Melalui Analisis SIG di Sulawesi Selatan. Studi Kasus Pada Kabupaten Sinjai dan Pangkep. Laporan Penelitian Kerjasama antara FIKP-Unhas dengan BALITBANGDA. Propinsi Sulawesi Selatan.

Nontji, A. 1987. Laut Nusantara. Penerbit Djambatan. Jakarta.

Phillips, R.C. & E.G. Menez. 1988. Seagrasses. Smithsonian Contribution to the Marine Sciences. Number 34. Smithsonian Institution Press. Washington D.C. 104p

Rasheed, M.A., L. Long, W.J. McKenzie, L.J. Roder, C.A Roelofs, A.J. and R.G. Coles, 1995. Port of Karumbu. Seagrass Monitoring Baseline Surveys. EcoPorts Monograph Series Num. 4.

Short, F.T. 1987. Effects of sediment nutrients on seagrasses; Literature review and mesocosm experiment. Aquat. Bot, 27: 41-57.

Tomascik, T., A.J. Mah, A. Nontji, & M.K. Moosa. 1997. The Ecology of the Indonesian Seas. Part Two. The Ecology of Indonesia Series Vol VIII. Periplus Editions. Singapore. 1388p.

Watson, R.A., R.G. Voles, & W.J.L. Long. 1993. Simulation estimates of annual yield and landed values for Commercial penaeid prawns from tropical seagrass habitats, Northern Queensland, Australia. Aust. J. of Mar. Freshwater Res. 44: 211-219.