METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

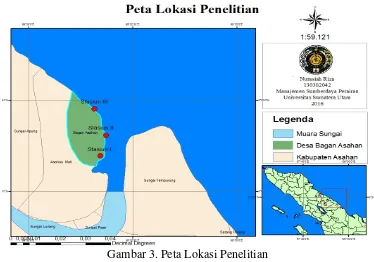

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret - Mei 2017, bertempat di ekosistem mangrove Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Identifikasi jenis mangrove dan sampel udang dilakukan di Laboratorium Terpadu, Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian. Pengukuran parameter fisika dan kimia perairan dilakukan langsung di lapangan. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah termometer, DO meter, refraktometer, pH meter, keping secchi, botol winkler 250 ml, labu erlenmeyer

plastik bening, meteran, alat tulis, kamera, kertas millimeter, pukat hela, buku identifikasi udang, dan botol sampel.

Sedangkan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah bagian dari pohon mangrove sebagai sampel, sampel udang, kertas label, tally sheet, larutan MnSO4, larutan KOH-KI, larutan H2SO4 , larutan Na2S2O3, larutan amilum, tissue, karet, alkohol 96%, buku identifikasi mangrove (Noor dkk.,1999) dan kunci identifikasi udang (Carpenter dan Neim, 1998).

Metode Pengambilan Sampel

Metode yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu penentuan stasiun sampling dengan melihat pertimbangan kondisi daerah penelitian dan tujuan penelitian. Stasiun sampling ditetapkan sebanyak 3 stasiun yakni kawasan mangrove dekat wisata dan permukiman, daerah muara sungai dan ke arah laut.

Deskripsi Stasiun Pengambilan Sampel

Lokasi penelitian dan pengambilan sampel berada di ekosistem mangrove Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penentuan lokasi adalah purposive random sampling yang dibagi menjadi 3 stasiun yang berbeda berdasarkan aktivitas wisata dan permukiman, daerah muara sungai dan kearah pantai.

Stasiun I

terletak pada koordinat 03°01 27,36 LU dan 099°51 34,42 BT. Foto lokasi stasiun

I dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Lokasi Stasiun I

Stasiun II

Stasiun ini merupakan daerah ekosistem mangrove yang terdapat di muara sungai. Stasiun ini didominasi oleh kondisi mangrove alami. Stasiun II terletak pada koordinat 03°01 39,73 LU dan 099°51 35,95 BT. Foto lokasi stasiun 2 dapat

dilihat pada Gambar 5.

Stasiun III

Lokasi pengambilan sampel pada stasiun III dapat di lihat pada Gambar 6. Stasiun III terletak pada koordinat 03°02 09,66 LU dan 099°51 31,27 BT. Stasiun

ini merupakan kawasan mangrove alami yang paling dekat dengan pantai.

Gambar 6. Lokasi Stasiun III

Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah berupa kerapatan mangrove, frekuensi jenis mangrove, penutupan jenis mangrove, indeks nilai penting, keanekaragaman mangrove, komposisi jenis udang, keanekaragaman udang, keseragaman udang, dominansi udang, serta kualitas perairan. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dan pengamatan di laboratorium.

Pengamatan Mangrove

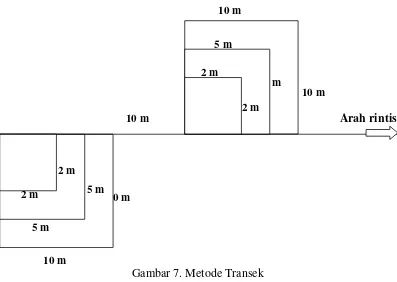

buku identifikasi Noor dkk (2006). Pada transek pengamatan dibuat petak-petak contoh untuk pengamatan dan identifikasi mangrove dengan mengacu pada Fachrul (2007) yakni pohon memiliki diameter batang lebih besar dari 10-20 cm pada petak contoh 10 x 10 meter. Pancang yaitu anakan yang memiliki diameter batang kurang dari 10 cm dengan tinggi lebih dari 1,5 meter pada petak contoh 5 x 5 meter. Semai yaitu anakan mangrove yang memiliki tinggi kurang dari 1,5 meter pada petak contoh 2 x 2 meter.

Bentuk transek dan petak contoh untuk analisis vegetasi mangrove dapat dilihat pada Gambar 7.

struktur komunitas udang di masing-masing stasiun penelitian. Pengambilan contoh ditiap stasiun dengan menggunakan alat tangkap pukat hela. Pukat hela memiliki panjang 12 m dan lebar/tinggi 2 m dengan memiliki 200 mata jaring dengan ukuran mata jaring 0,5 cm. Sampel udang yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri morfologinya yang sama lalu dihitung jumlah masing-masing jenis. Contoh udang yang diperoleh diawetkan dalam alkohol 96% secara terpisah berdasarkan stasiun pengambilan contoh. Selanjutnya dilakukan identifikasi jenis udang dengan kunci identifikasi Wowor (2004) dan Carpenter dan Niem (1998) serta dilakukan penghitungan keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi.

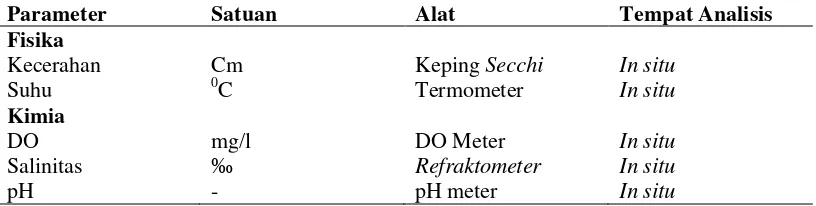

Pengambilan Data Parameter Fisika Kimia Perairan

Variabel lingkungan yang diukur meliputi kecerahan, suhu, pH, salinitas, dan oksigen terlarut (DO). Kecerahan diukur menggunakan keping secchi, suhu diukur menggunakan termometer, salinitas diukur menggunakan refraktometer, dan pH diukur dengan pH meter dan DO diukur dengan menggunakan DO meter. Pengukuran parameter fisika kimia perairan dilakukan sebanyak 3 kali selama 3 bulan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter Fisikia dan Kimia Perairan yang diukur

Parameter Satuan Alat Tempat Analisis

Analisis Data

Analisis Kondisi Ekosistem Mangrove

Hasil pengukuran data vegetasi mangrove di Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis sebagai berikut:

Kerapatan Jenis

Kerapatan jenis merupakan jumlah tegakan jenis ke-i dalam suatu unit area. Kerapatan masing-masing jenis pada setiap stasiun dihitung dengan rumus sebagai berikut (Odum, 1998):

Kerapatan (Ki)

Kerapatan Relatif (KR)

Frekuensi Jenis

Frekuensi jenis menunjukkan penyebaran suatu jenis pada suatu area. Frekuensi spesies dapat dihitung dengan rumus (Odum, 1998):

Frekuensi (Fi)

Frekuensi Relatif (KR)

Dominansi (Penutupan Jenis)

Dominansi (D) adalah luas penutupan jenis ke-i dalam suatu unit area tertentu. Dominansi dapat dihitung dengan menggunakan rumus Odum (1998): Dominansi (Di)

Dominansi Relatif (DR)

Indeks Nilai Penting

Indeks Nilai Penting (INP) adalah parameter kuantitatif yang dapat dipakai untuk menyatakan tingkat dominansi spesies dalam komunitas tumbuhan. Spesies-spesies yang dominan dalam suatu komunitas tumbuhan akan memiliki indeks nilai penting (INP) yang tinggi, sehingga spesies yang paling dominan tentu memilki INP yang paling besar (Indriyanto, 2006). Rumus Indeks Nilai Penting (INP) adalah sebagai berikut (Odum, 1998):

INP = Kerapatan Relatif (%) + Frekuensi Relatif (%) + Dominansi Relatif (%)

Indeks Keanekaragaman

Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener diperoleh dengan parameter kekayaan jenis dan proporsi kelimpahan masing-masing jenis pada suatu habitat. Berikut ini rumus keanekaragaman Shannon Wiener (Odum, 1998):

∑

Keterangan :

H′ : Indeks keanekaragaman Shannon-Wienner Pi : Peluang kepentingan untuk tiap spesies (ni/N)

Analisis Biota Udang

Komposisi Jenis dan Kelimpahan Relatif Udang

Komposisi jenis dan kelimpahan relatif udang digunakan untuk melihat persebaran jumlah masing-masing spesies di stasiun penelitian. Kelimpahan relatif udang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

P : Kelimpahan relatif udang yang tertangkap ni : Jumlah total individu spesies

N : Jumlah total individu semua spesies yang tertangkap

Struktur komunitas udang

Indeks keanekaragaman (H′)

Keanekaragaman diperlukan untuk menjelaskan kehadiran jumlah individu antar genus dalam suatu komunitas. Keanekaragaman udang dihitung berdasarkan Odum (1998) dengan persamaan:

∑

Keterangan:

H' : Indeks keanekaragaman Shannon-Wienner Pi : Peluang kepentingan untuk tiap spesies (ni/N)

Kriteria: H' < 1 = keanekaragaman rendah, penyebaran jumlah individu tiap spesies rendah dan komunitas biota rendah (tidak stabil).

1 < H' < 3 = keanekaragaman sedang, penyebaran jumlah individu tiap spesies rendah dan komunitas biota sedang.

H' > 3 = keanekaragaman tinggi, penyebaran jumlah individu tiap spesies tinggi dan komunitas biota tinggi (stabil).

Indeks kemerataan (E)

Indeks kemeretaan (E) digunakan untuk mengetahui berapa besar kesamaan penyebaran jumlah individu setiap genus pada tingkat komunitas dan dihitung berdasarkan Odum (1998) sebagai berikut:

Keterangan:

E : Indeks keseragaman (Evennes)

Hˈ : Indeks keanekaragaman Shannon-Wienner S : Jumlah spesies

Indeks dominansi (C)

Indeks dominansi jenis dapat diperoleh dengan menggunakan indeks dominansi Simpson dengan rumus sebagai berikut (Odum, 1998):

∑

Keterangan:

C : Indeks dominansi

ni : Nilai kepentingan untuk tiap spesies N : Total jumlah spesies

Keterangan : D = 0 : berarti tidak terdapat spesies yang mendominasi spesies lainnya atau struktur komunitas dalam keadaan stabil.

D = 1 : berarti tedapat spesies yang mendominansi spesies lainnya atau struktur komunitas labil, karena terjadi tekanan ekologi (stres).

Keterkaitan Kondisi Mangrove dengan Struktur Komunitas Udang Analisis Regresi

Untuk mengetahui hubungan antara ekosistem mangrove terhadap struktur komunitas udang, digunakan perhitungan dengan analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk menguji berapa besar variasi variabel tak bebas dapat diterangkan oleh variable bebas dan menguji apakah estimasi parameter tersebut signifikan atau tidak. Rumus yang digunakan Steel dan Torrie (1980) adalah:

Keterangan :

Y = Kelimpahan udang X = Kerapatan Mangrove a = Konstanta

b = Slope

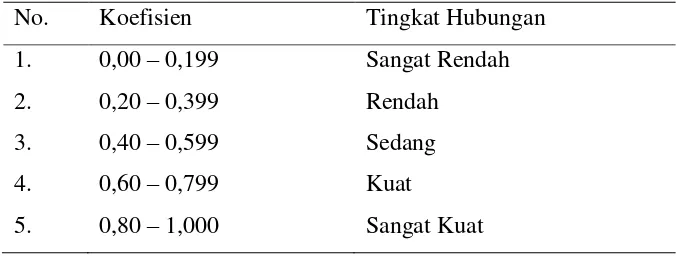

Uji korelasi

Uji korelasi dimaksudkan untuk mengetahui keeratan hubungan antara struktur komunitas udang dengan kondisi ekosistem mangrove sebagai habitat (nursery ground, spawning ground and feeding ground) bagi biota udang. Uji

korelasi yang digunakan pada penelitian ini, merupakan uji korelasi pearson (r). Nilai r, berkisar antara 0.0 (ada korelasi), sampai dengan 1.0 (korelasi yang sempurna). Selain berdasarkan angka korelasi, tanda juga berpengaruh pada penafsiran hasil. Tanda – (negatif) pada output menunjukkan adanya korelasi yang berlawanan arah, sedangkan tanda + (positif) menunjukkan arah korelasi yang searah. Tingkat Hubungan Nilai Indeks Korelasi dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Tingkat Hubungan Nilai Indeks Korelasi

No. Koefisien Tingkat Hubungan 1. 0,00 – 0,199 Sangat Rendah 2. 0,20 – 0,399 Rendah

3. 0,40 – 0,599 Sedang 4. 0,60 – 0,799 Kuat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Kondisi Ekosistem Mangrove Kerapatan

Stasiun I untuk kategori semai ditemukan 5 jenis mangrove yaitu

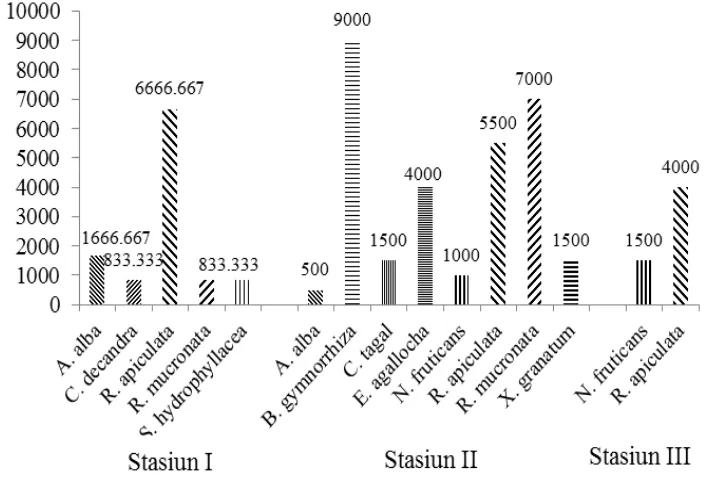

Avicennia alba, Ceriops decandra, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata dan Scyphiphora hydrophyllacea. Pada stasiun II kategori semai terdapat 8 jenis mangrove yaitu A. alba, Bruguiera gymnorrhiza, Ceriops tagal, Excoecaria agallocha, Nypa fruticans, R. apiculata, R. mucronata dan Xylocarpus granatum. Dan pada stasiun III terdapat jenis Nypa fruticans dan Rhizophora apiculata. Kerapatan tertinggi kategori semai yaitu B. gymnorrhiza yang terdapat pada stasiun II dan kerapatan terendah semai terdapat pada stasiun II yaitu A.alba. Kerapatan tingkat semai setiap stasiun dapat dilihat pada Gambar 8.

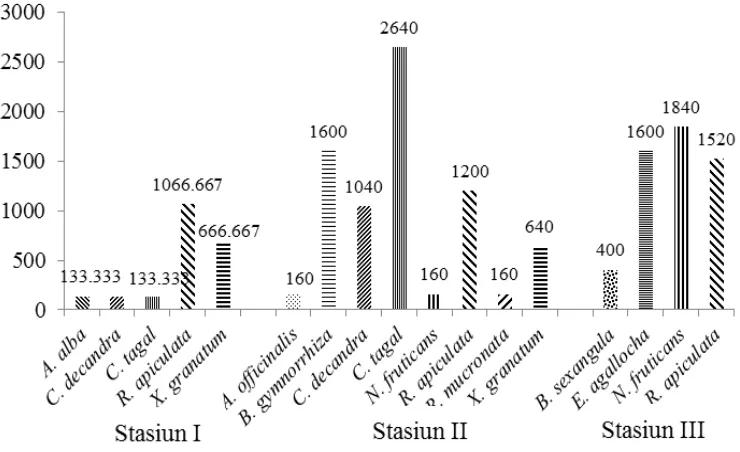

Stasiun I untuk kategori pancang terdapat 5 spesies yaitu A. alba, C. decandra, C. tagal, R. apiculata dan X. granatum. Pada stasiun II terdapat 8 spesies yaitu Avicennia officinalis, B. gymnorrhiza, C. decandra, C. tagal, N. fruticans, R. apiculata, R. mucronata dan X. granatum. Sedangkan pada stasiun 3 terdapat jenis Bruguiera sexangula, E. agallocha, N. fruticans dan R.apiculata. Kategori pancang tertinggi pada stasiun II yaitu C. tagal dan terendah terdapat pada stasiun I dengan jenis A. alba, C. decandra dan C. tagal. Kerapatan setiap jenis pancang mangrove dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Kerapatan Pancang (Ind/ha)

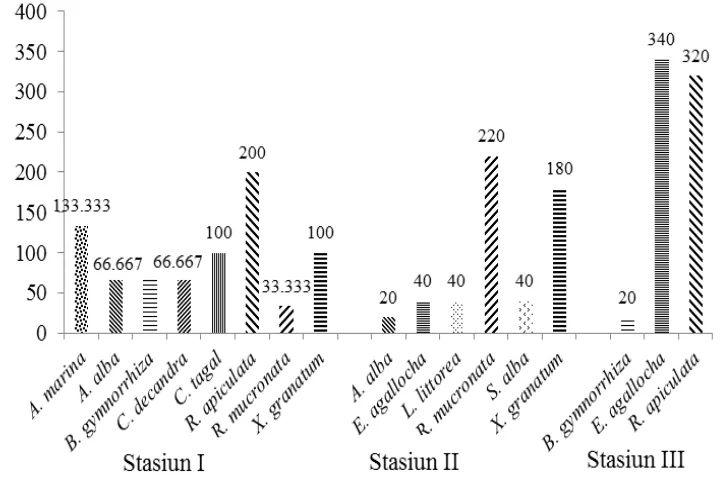

Stasiun III untuk kategori pohon terdapat 8 jenis yaitu A. marina, A. alba, B. gymnorrhiza, C. decandra, C. tagal, R. apiculata, R. mucronata, X. granatum.

Pada stasiun II terdapat 6 jenis yaitu A. alba, E. agallocha, L. littorea, R. mucronata, S. alba, X. granatum. Dan pada stasiun III terdapat 3 jenis yaitu E. agallocha, R.apiculata dan B. gymnorrhiza. Nilai kerapatan pohon tertinggi

II dan III yaitu jenis A. alba dan B. gymnorrhiza. Kerapatan tingkat pohon pada setiap stasiun dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Kerapatan Tingkat Pohon (Ind/ha)

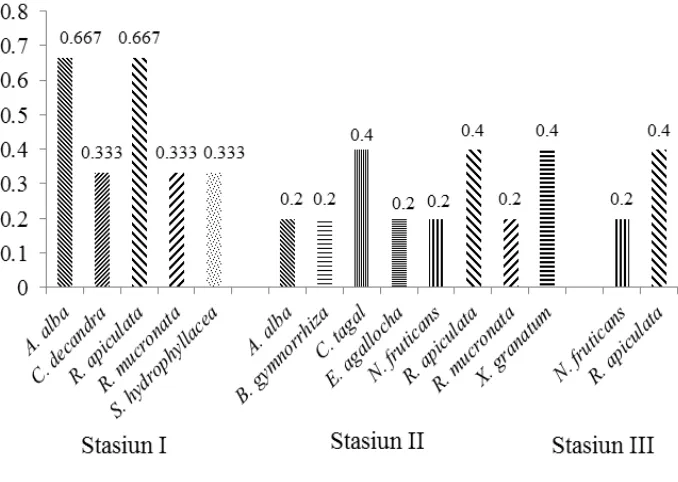

Frekuensi

Gambar 11. Frekuensi Tingkat Semai

Kategori pancang pada stasiun I memiliki frekuensi 1 pada spesies R. apiculata yang mana jenis ini terdapat setiap plot di stasiun ini. Pada stasiun II,

jenis C. tagal memiliki frekuensi tertinggi yaitu 0,6 yang berarti jenis ini terdapat pada 3 plot dari total 5 plot pengamatan. Sedangkan pada stasiun III, jenis N. fruticans merupakan frekuensi tertinggi dengan nilai 0,8. Frekuensi untuk setiap pancang dapat dilihat pada Gambar 12 .

Stasiun I untuk kategori pohon memiliki frekuensi tertinggi yaitu jenis R.apiculata yang berarti jenis ini terdapat pada setiap plot pengamatan pada stasiun ini, sedangkan pada stasiun II jenis R. mucronata memiliki frekuensi tertinggi dengan nilai 0,8. Jenis ini terdapat pada 4 plot dari total 5 plot pengamatan. Pada stasiun III, frekuensi tertinggi terdapat pada jenis E. agallocha dan R. apiculata dengan nilai 1. Kedua jenis ini terdapat pada setiap plot pada stasiun III. Frekuensi setiap pancang dapat dilihat pada Gambar 13.

Gambar 13. Frekeunsi Tingkat Pohon

Dominansi (Penutupan Jenis)

Gambar 14. Dominansi Jenis Mangrove

Indeks Nilai Penting

Tabel 3 . Indeks Nilai Penting Semai

Tabel 4 . Indeks Nilai Penting Pancang

Tabel 5 . Nilai Indeks Nilai Penting Pohon

2. Karakteristik Fisika Kimia Perairan

Kisaran dari hasil pengukuran parameter fisika dan kimia yang dilakukan dilapangan dapat dilihat pada Tabel 7 dengan menyesuaikan pada baku mutu air laut untuk biota laut menurut Kepmen LH No. 51 Tahun 2004.

Tabel 7. Data Kisaran Kualitas Air

Keterangan : * Memenuhi Baku Mutu

**Baku Mutu Menurut Kepmen LH No.51 Tahun 2004

3. Struktur Komunitas Udang

Komposisi Jenis dan Kelimpahan Relatif Udang

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada masing-masing stasiun penelitian diperoleh jenis udang Metapenaeus lysianassa memiliki kelimpahan relatif sebesar 38% dari seluruh spesies udang yang tertangkap. Penaeus merguiensis dengan nilai 33%. Metapenaeus affinis memiliki kelimpahan relative

Tabel 8. Komposisi Spesies dan Kelimpahan Relatif Udang pada Setiap Stasiun Pengamatan

No. Nama Spesies Jumlah Rata-Rata Kelimpahan Relatif (%)

Nilai Indeks Keanekaragaman, Keseragaman dan Dominansi Udang di perairan muara sungai Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 9. Nilai Indeks Keanekaragaman tertinggi yaitu pada stasiun I sebesar 1,443 dan Nilai Indeks Keanekaragaman terendah terdapat pada sasiun III dengan nilai 1,026. Nilai Indeks Keseragaman tertinggi terdapat pada stasiun II dengan nilai 2,219 dan Nilai Indeks Keseragaman terendah terdapat pada sasiun III sebesar 1,704. Stasiun III memiliki nilai Indeks Dominansi tertinggi sebesar 0,402 dari setiap stasiun dan stasiun II memiliki nilai Indeks Dominansi terendah sebesar 0,269.

Tabel 9. Indeks Keanekaragaman, Keseragaman, dan Dominansi Udang

Indeks Stasiun

I II III

H' (Keanekaragaman) 1,443 1,336 1,026 E (Keseragaman) 1,708 2,219 1,704

3. Keterkaitan Kondisi Mangrove dengan Struktur Komunitas Udang

Hubungan antara kerapatan spesies mangrove dengan kelimpahan udang di Perairan Muara Sungai Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 15. Model hubungan antara kerapatan spesies mangrove dengan kelimpahan udang ditunjukkan pada persamaan y = 0,09x + 6,908 dengan koefisien determinasi R2 sebesar 0,567 dan koefisien korelasi r = 0,753.

Gambar 15. Grafik Regresi Kerapatan Spesies Mangrove terhadap Kelimpahan Udang

Hubungan antara kerapatan spesies mangrove dengan indeks keanekaragaman udang di Perairan Muara Sungai Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 16. Model hubungan antara kerapatan spesies mangrove dengan Indeks Keanekaragaman udang ditunjukkan pada persamaan y = 0,0012x + 0,0976 dengan koefisien determinasi R2 sebesar 0,687 dan koefisien korelasi r = 0,829

Gambar 16 . Grafik Regresi Kerapatan Spesies Mangrove terhadap Indeks Keanekaragaman Udang

Hubungan antara kerapatan spesies mangrove dengan Indeks Keseragaman udang di Perairan Muara Sungai Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 17. Model hubungan antara kerapatan spesies mangrove dengan Indeks Keseragaman udang ditunjukkan pada persamaan y = 0,0002x + 0.286 dengan koefisien determinasi R2 sebesar 0,105 dan koefisien korelasi r = 0,324.

Hubungan antara kerapatan spesies mangrove terhadap Indeks Dominansi udang di Perairan Muara Sungai Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 18. Model hubungan antara kerapatan spesies mangrove dengan Indeks dominansi udang ditunjukkan pada persamaan y = 0,00004x – 0,0006 dengan koefisien determinasi R2 sebesar 0,69 dan koefisien korelasi r = 0,830.

Gambar 18. Grafik Regresi Kerapatan Spesies Mangrove terhadap Indeks Dominansi Udang

Pembahasan

1. Kondisi Ekosistem Mangrove Kerapatan

Kerapatan jenis mangrove pada stasiun I menunjukkan bahwa jenis R. apiculata memiliki nilai kerapatan tertinggi baik itu pada kategori semai, pancang,

Panikiang Kabupaten Baru Sulawesi Selatan oleh Suwardi dkk (2013) juga menunjukkan bahwa genera Rhizophora termasuk R.apiculata memiliki kerapatan jenis tertinggi baik itu tingkat bibit, pancang maupun pohon. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamalia dkk (2012) yang mana jenis Avicennia sp memiliki kerapatan tertinggi baik pada pohon, pancang dan semai. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan substrat di masing-masing lokasi penelitian Tingginya kerapatan dari jenis R. apiculata dikarenakan mangrove dari genara Rhizophora umumnya dapat tumbuh di daerah yang bersubstrat lunak dan memiliki penyebaran yang luas (Arief, 2003). Aidil dkk (2010) menyatakan bahwa jenis Rhizophora sp memiliki kemamampuan untuk beradaptasi pada keadaan lingkungan yang ekstrim dengan kondisi tanah berlumpur.

Stasiun I merupakan daerah mangrove yang berdekatan dengan aktivitas masyarakat dan wisata. Stasiun ini memiliki total kerapatan pohon sebesar 766,667 ind/ha yang beradasarkan Kepmen LH No. 201 tahun 2004 tergolong pada kategori jarang. Nilai kerapatan pohon tertinggi terdapat pada jenis R. apiculata dengan nilai sebesar 200 Ind/ha dan kerapatan terendah terdapat pada

spesies mangrove R. mucronata dengan jumlah kerapatan sebesar 33,333 Ind/ha.

Nilai kerapatan pohon tertinggi pada stasiun II terdapat pada spesies R. mucronata dengan nilai sebesar 220 Ind/ha. Kerapatan pohon spesies mangrove

Stasiun II yang merupakan stasiun dengan kondisi mangrove alami memiliki nilai total kerapatan pohon yang paling rendah yakni sebesar 540 Ind/ha (Lampiran 1). Namun stasiun ini memiliki nilai total kerapatan tertinggi untuk kategori pancang dan semai dengan nilai sebesar 30000 Ind/ha dan 7600 Ind/Ha. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan penebangan pohon mangrove untuk bahan bangunan dan kayu bakar yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Akan tetapi, dengan tingginya nilai kerapatan pancang dan semai mangrove pada stasiun ini menandakan proses regenerasi mangrove berlangsung relatif baik. Regenerasi yang baik pada lokasi penelitian menunjukkan mangrove dapat bertahan dengan kondisi yang ada, walaupun secara umum tingkat kerapatan pada tingkat pohon sebesar 540 Ind/ha masuk dalam kategori rusak akibat pemanfaatan berlebihan. Menurut Jamili dkk (2009) yang diacu oleh Hidayatullah dan Pujiono (2014), keberhasilan proses regenerasi sangat tergantung oleh kondisi lingkungan mendukung, faktor ombak yang kuat akibat tiupan angin yang cukup kencang juga berpengaruh terhadap keberhasilan propagul semai.

Stasiun III adalah stasiun yang paling dekat dengan laut dan terletak paling ujung ekosistem mangrove. Berdasarkan Kepmen LH No 201 tahun 2004, nilai kerapatan total pohon di stasiun III sebesar 680 Ind/ha mengakategorikan stasiun ini memiliki kerapatan yang jarang. Nilai kerapatan pohon tertinggi terdapat pada jenis E. agallocha dengan nilai 340 Ind/ha, kerapatan tertinggi untuk kategori semai terdapat pada jenis R. apiculata sebesar 4000 Ind/ha dan kerapatan tertinggi untuk kategori pancang yaitu N. fruticans sebesar 1840 Ind/ha.

terhadap jenis mangrove serta kegiatan yang terjadi di setiap lokasi stasiun. Menurut Monk dkk (2000) yang diacu oleh Kordi (2012), komposisi komunitas mangrove ditentukan oleh beberapa faktor utama yaitu substrat (bentuk tekstur dan kemantapan), kondisi pasang surut (frekuensi, kedalaman, waktu tergenang), dan salinitas (variasi harian dan musiman).

Frekuensi

Jenis R. apiculata pada stasiun I memiliki nilai frekuensi tertinggi pada semua kategori baik itu tingkat semai, pancang maupun pohon dengan 0,667, 1 dan 1 yang berarti jenis ini hampir selalu ditemukan disetiap pada stasiun I (Gambar 11, 12 dan 13). Hal ini disebabkan selain karena kemampuan Jenis R. apiculata untuk beradaptasi dengan baik, juga karena jenis ini terdistribusi hamper merata di masing-masing plot pada stasiun I. Penelitian yang dilakukan oleh Haya dkk (2015) di Desa Kukupang Kecamatan Kepulauan Joronga menunjukkan jenis R.apiculata memiliki nilai frekuensi tertinggi dibanding spesies yang lain karena jenis ini terdistribusi pada setiap kuadran penelitian. Menurut Abu Bakar (2006), distribusi individu jenis mangrove sangat dikontrol oleh variasi faktor lingkungan yang berpengaruh. Keadaan ini akan mengakibatkan jenis mangrove berkumpul dalam jumlah yang banyak pada suatu daerah yang mana interaksi faktor yang ada memberikan hasil yang paling cocok untuk kehidupannya.

serta pada frekuensi tertinggi untuk kategori pohon terdapat pada jenis R. mucronata dengan nilai sebesar 0,8 (Gambar 13). Secara keseluruhan, jenis C. tagal, R. apiculata, X. granatum dan R. mucronata hamper dapat ditemukan pada

setiap plot pengamatan pada stasiun II. Hal ini menunjukkan keempat jenis tersebut mempunyai penyebaran jenis dan keberadaan yang lebih tinggi disbanding jenis lainnya pada stasiun II. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustini dkk (2016) di Desa Kahyapu Pulau Enggano juga memiliki nilai frekuensi tertinggi dari jenis mangrove yang berbeda di lokasi penelitian. Selain itu, adanya perbedaan jenis dan nilai frekuensi dapat ditentukan oleh banyak nya nilai petak ketika analisis vegetasi mangrove dilapangan. Hal ini didukung oleh Fachrul (2007) yang menyatakan bahwa nilai frekuensi dipengaruhi oleh nilai petak dimana ditemukannya spesies mangrove. Semakin banyak jumlah kuadrat ditemukannya jenis mangrove, maka nilai frekuensi kehadiran jenis mangrove semakin tinggi.

Pada stasiun III, nilai frekuensi tertinggi untuk kategori semai terdapat pada jenis R. apiculata dengan nilai 0,4. Untuk kategori pancang, jenis N. fruticans memiliki frekuensi tertinggi sebesar 0,8 dan jenis E. agallocha dan R. apiculata memiliki nilai frekuensi tertinggi sebesar 1 untuk kategori pohon.

Dominansi (Penutupan Jenis)

memiliki nilai penutupan jenis tertinggi pada stasiun III. Tingginya nilai penutupan jenis R. apiculata disebabkan karena kondisi pohon jenis ini yang memiliki diameter yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis lainnya yang memiliki diameter pohon yang lebih kecil. Substrat yang lumpur berpasir pada stasiun III juga mendukung pertumbuhan dari mangrove jenis ini. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan oleh Romadhon (2008) yang melakukan penelitian di Kepualuan Kangean. Jenis R.apiculata memiliki nilai penutupan jenis tertinggi di stasiun II dan III dari total tiga stasiun pengamatan. Hal ini dipertegas oleh Noor dkk (2006) bahwa jenis R. apiculata tumbuh pada tanah berlumpur halus, dalam dan tergenang pada saat pasang, tingkat dominansi dapat mencapai 90% dari vegetasi yang tumbuh di suatu lokasi dan menyukai perairan pasang surut yang memiliki pengaruh masukan air tawar yang kuat secara permanen.

Nilai perhitungan penutupan jenis total dan disesuikan dengan Kepmen LH No. 201 tahun 2004 dapat diketahui tingkat kerusakan mangrove yang terdapat pada masing-masing stasiun. Pada stasiun I dengan nilai penutupan jenis total sebesar 21,79 termasuk pada kondisi ekosistem mangrove dalam kategori jarang. Pada stasiun II dengan nilai 18,26 termasuk pada kondisi ekosistem mangrove kategori jarang serta stasiun III sebesar 16,96 termasuk pada kondisi ekosistem yang sama.

Indeks Nilai Penting (INP)

dan semai vegetasi dalam suatu komunitas tumbuhan diperoleh dari penjumlahan frekuensi relatif, kerapatan relatif, dan penutupan relatif suatu vegetasi.

Jenis R. apiculata memiliki nilai INP untuk kategori semai tertinggi pada stasiun I dengan nilai sebesar 69,299%. Pada stasiun II nilai nilai INP tertinggi terdapat pada jenis B. gymnorrhiza sebesar 39,091% dan pada stasiun III jenis R.apiculata memiliki nilai INP tertinggi yakni sebesar 139,394% (Tabel 3).

Masing-masing stasiun penelitian memiliki jenis mangrove serta nilai INP yang berbeda bergantung pada kondisi lingkungan yang mempengaruhi kehidupan jenis mangrove tersebut. Secara keseluruhan jenis R. apiculata dan B. gymnorhhiza yang termasuk dalam family Rhizophoraceae berpengaruh dan memberikan peranan yang cukup besar terhadap ekosistem mangrove di Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini sama dengan penelitian yang pernah dilakukan yang mana jenis R. apiculata merupakan spesies mangrove yang paling tinggi nilai INP nya di Kawasan Kuala Idi, Kabupaten Aceh Timur (Parmadi dkk, 2016). Selain itu, Onrizal (2008) menyatakan bahwa jenis Rhizophora sp. termasuk dalam kelompok vivipari yang mana embrio keluar dari pericarp selagi masih menempel pada ranting pohon dan kadang berlangsung pada pohon induknya, sehingga tingkat keberhasilan pertumbuhan jenis ini menjadi lebih besar.

unsur hara dan sinar cahaya matahari. Selain unsur hara dan matahari, faktor lain yang menyebabkan perbedaan kerapatan vegetasi mangrove ini adalah jenis substrat dan pasang surut air laut (Parmadi dkk., 2016). Nilai INP terendah di stasiun I yaitu jenis A. alba, C. decandra dan C. tagal, pada stasiun II jenis A. officinalis, N. fruticans, dan R. mucronata serta pada tasiun III yaitu jenis B. sexangula.

Jenis R. apiculata memilki INP tertinggi pada kategori pohon yaitu sebesar 68,277%, pada stasiun II jenis R. mucronata memiliki INP tertinggi serta jenis R. apiculata yakni 111,276 % serta jenis R. apiculata memiliki nilai INP tertinggi sebesar 148,528% di stasiun III (Tabel 5). Tingginya INP jenis R. apiculata dan R. mucronata yang terdapat di lokasi penelitian tidak terlepas dari

daya dukung lingkungan di lokasi penelitian yang mana jenis substrat di Desa Bagan Asahan adalah lumpur berpasir yang hampir menyebar di seluruh stasiun penelitian dan hal ini menandakan kedua jenis tersebut memberikan pengaruh yang besar pada lokasi penelitian. Nilai INP terendah pada stasiun I yaitu jenis A. alba sebesar 24,113%, pada stasiun II jenis A. alba sebesar 14,547 % dan jenis B.

gymnorrhiza sebesar 21,347%.

Indeks Keanekaragaman

terdapat pada stasiun II sebesar 1,709 dan untuk kategori pohon nilai indeks keanekaragaman tertinggi terdapat pada stasiun I yakni sebesar 1,955.

Berdasarkan kriteria Shannon wiener, nilai keanekaragaman baik tingkat semai, pancang dan pohon tergolong pada kategori keanekaragaman sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitasnya cukup rendah, ekosistem yang relatife stabil dan adanya indikasi bahwa terdapat tekanan ekologis yang terjadi cukup berat. Nilai keanekaragaman suatu komunitas sangat bergantung pada jumlah jenis dan jumlah individu yang terdapat pada komunitas tersebut. Keanekaragaman jenis suatu komunitas akan tinggi jika komunitas itu disusun oleh banyak jenis dan tidak ada species yang mendominasi. Sebaliknya, suatu komunitas memiliki nilai keanekaragaman jenis yang rendah, jika komunitas itu disusun oleh sedikit jenis dan ada species yang dominan (Indriyanto, 2006).

3. Karakteristik Fisika Kimia Perairan

Pada stasiun I, hasil pengukuran suhu pada ketiga stasiun pengamatan berkisar antara 29-32 0C, dan pada stasiun II dan III terdapat pada kisaran suhu 30-31 0C dan 30-31 0C, dengan suhu tertinggi terdapat pada stasiun I dan II (Tabel 7). Suhu pada ketiga stasiun penelitian masih dapat mendukung bagi kehidupan biota laut sesuai dengan bakur mutu yang ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup No 51 Tahun 2004.

crustacea memiliki kisaran suhu optimum 26-30 0C. Guncangan suhu yang bisa ditoleransi adalah tidak lebih dari 20C. Pertumbuhan mangrove yang baik memerlukan suhu dengan kisaran 28-32 0C, hal ini sesuai dengan Wantasen (2013), menyatakan bahwa suhu berperan penting dalam proses fisiologis, seperti fotosintesis dan respirasi. Pertumbuhan mangrove yang baik memerlukan suhu rata-rata minimal lebih besar dari 20º C.

Secara umum, suhu antar stasiun tidak menunjukkan variasi yang besar. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca pada saat pengukuran. Pola temperatur ekosistem air dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti intensitas cahaya matahari, pertukaran panas antara air dengan udara sekelilingnya, ketinggian geografis dan juga oleh faktor kanopi (penutupan oleh vegetasi) dari pepohonan yang tumbuh di tepi serta factor anthropogen yang disebabkan oleh kegiatan manusia (Barus, 2004).

Kandungan oksigen terlarut dari ketiga stasiun penelitian adalah berkisar 6-7 mg/l pada stasiun I. Pada stasiun II, nilai DO terdapat pada kisaran 4,8-8 mg/l dan pada stasiun III pada kisaran 3,5-8 mg/l. Berdasarkan KepMenLH No. 51 tahun 2004, kadar oksigen yang sesuai baku mutu untuk biota laut adalah >5 mg/l. Dapat dikatakan bahwa kadar oksigen terlarut pada stasiun II dan III tidak memenuhi baku mutu perairan. Menurut Effendi (2003),kisaran oksigen terlarut yang cukup untuk kehidupan biota perairan sebaiknya lebih dari 5 mg/l, namun beberapa biota perairan masih dapat hidup pada kadar ogsigen terlarut dibawah 4 mg/l walaupun akan mempengaruhi kondisi fisiologis nya.

baik untuk kehidupan udang adalah >3 ppm dan sebaiknya berada pada kisaran 4-8 ppm (mg/l). Lebih lanjut, Zulpikar dkk (2016) menyatakan bahwa apabila kandungan oksigen terlarut < 1 mg/l dalam beberapa jam, maka akan menyebabkan kematian. Oksigen terlarut memiliki peranan yang penting dalam tubuh udang.

Pengukuran salinitas perairan pada stasiun I, II, dan III telah memenuhi baku mutu yaitu dengan nilai rata-rata 5,66 ‰, 6 ‰ dan 7,66 ‰ (Tabel 7). Salinitas tertinggi terdapat pada stasiun III dan salinitas terendah terdapat pada stasiun I. Perbedaan salinitas pada masing-masing stasiun penelitian disebabkan karena lokasi penelitian yang terdapat pada daerah estuary (muara sungai) sehingga akan terjadi fluktuasi salinitas yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Udang termasuk hewan yang mampu hidup pada salinitas yang kisaran nya cukup lebar (euryhalin). Berdasarkan keputusan KepMenLH No 51 Tahun 2004, kisaran nilai salinitas di masing-masing lokasi penelitian masih dapat

menopang kehidupan organisme perairan yakni s/d 34‰. Tiap jenis udang

memiliki tingkat toleransi salinitas yang berbeda-beda, namun secara umum, udang memiliki kisaran salinitas berkisar antara 10-35‰ dan pertumbuhan yang baik diperoleh pada kisaran salinitas 15-20‰ (Amri dan Iskandar, 2008).

Berdasarkan KepMenLH No 51 Tahun 2004, nilai kisaran pH yang dapat menopang kehidupan untuk organisme perairan adalah 6,5-8,5. Menurut Odum (1998), air laut merupakan sistem penyangga yang memiliki pH relatif stabil yakni sebesar 7,0 – 8,5. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai derajat keasaman pada masing-masing stasiun penelitian sesuai untuk kehidupan organisme udang.

Hasil pengukuran parameter kecerahan pada stasiun penelitian dengan rata-rata pada stasiun I sebesar 22,76 cm, pada stasiun II 27,43 cm dan pada stasiun III 20,33 cm. Kecerahan tertinggi tedapat pada stasiun II dan kecerahan terendah terdapat pada stasiun III. Menurut Sastrawijaya (1991), cahaya matahari tidak dapat menembus dasar perairan jika konsentrasi bahan tersuspensi atau zat terlarut tinggi. Berkurangnya cahaya matahari disebabkan karena banyaknya faktor antara lain adanya bahan yang tidak larut seperti debu, tanah liat maupun mikroorganisme air yang mengakibatkan air menjadi keruh. Berdasarkan KepMenLH No 51 Tahun 2004, nilai kecerahan untuk biota laut pada ketiga stasiun penelitian tergolong pada nilai yang dapat menopang kehidupan biota udang.

3. Struktur Komunitas Udang

Komposisi Jenis dan Kelimpahan Relatif Udang

Spesies udang yang terdapat di Muara Sungai Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 8 jenis yaitu M. affinis, M. lysianassa, M. equidens, L. potamiscus, . E. styliferus, P. monodon, P. merguiensis dan S. mantis. Jenis M. affinis tertangkap sebanyak 74 ekor, jenis

potamiscus sebanyak 5 spesies, jenis E. styliferus 4 ekor, P. monodon 2 ekor, P.

merguiensis 155 ekor dan S. mantis sebanyak 4 ekor.

Jenis M. lysiamassa memiliki nilai kelimpahan relative tertinggi yakni sebesar 38 % dari seluruh spesies udang. Jenis M. affinis memiliki nilai kelimpahan relative sebesar 16 %. Jenis M. equidens sebesar 9 %, L. potamiscus sebesar 1 %, E. styliferus sebesar 0 %, P. monodon sebesar 0 %, P. merguiensis 33 % dam S. mantis sebesar 1 % (Tabel 8). Jenis M. lysianassa merupakan jenis udang yang dominan dan dapat ditemukan di setiap stasiun penelitian (Lampiran 6). Hal ini di sebabkan jenis ini hidup dengan baik pada ekosistem mangrove dengan substrat berlumpur yang terdapat di lokasi penelitian. Menurut Carpenter and Niem (1998), jenis M. lysianassa hidup pada substrat dasar berlumpur di perairan pantai, sampai kedalaman sekitar 28 m. Ditangkap dengan jaring, jebakan, jaring, jaring, jala, jaring, dan trawl, udang jenis ini memiliki penyebaran di wilayah Indo-Pasifik Barat dari India ke Vietnam, Malaysia, dan Indonesia.

Jenis S. mantis memiliki jumlah sebanyak 4 ekor dengan kelimpahan sebesar 1 %. Jenis ini hanya terdapat di stasiun III (Lampiran 9) yang merupakan stasiun yang paling dekat dengan laut dan memiliki substrat lumpur berpasir. Menurut Astuti dan Ariestyani (2013), udang mantis dapat hidup di air laut maupun air payau, dan sering dijumpai di daerah pesisir maupun pertambakan. Habitat sebagian besar udang mantis adalah pantai dan menyukai hidup di dasar air terutama pasir berlumpur.

menjadi spesies ketiga terendah dengan jumlah 2 ekor dengan komposisi 0,29 %. Hal ini disebabkan karena udang jenis ini merupakan udang laut sehingga tidak banyak ditemukan di daerah estuary. Menurut Sandoval dkk (2014) P. monodon matang dan berkembang biak secara dominan pada substrat pasir atau dasar pasir berlumpur yang dekat dengan habitat laut.

Adanya perbedaan jumlah dan jenis udang dapat disebabkan karena setiap spesies udang menyukai lingkungan yang ditandai dengan perbedaan faktor fisika kima lingkungan seperti tipe substrat, kedalaman, kecerahan, suhu dan salinitas. Menurut Krebs (1978), menyatakan bahwa keberadaan suatu spesies di dalam suatu perairan dipengaruhi oleh penyebaran, tingkah laku, adanya spesies predator, dan kompetitor, serta beberapa faktor kimia dan fisika perairan. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh keadaan pasang surut oleh air laut yang mana pengambilan sampel udang dilakukan pada saat surut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mumin (2004) di Teluk Bula, Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku yang menunjukkan bahwa hasil tangkapan udang pada waktu pasang lebih banyak dibandingkan hasil tangkapan pada saat surut yakni di Muara pada saat pasang tertangkap 67 ekor pada 39 ekor pada saat surut serta di pantai Tanjung Hol pada saat pasang tertangkap 49 ekor dan 15 ekor saat surut.

Indeks Keanekaragaman, Keseragaman dan Dominansi Udang

Nilai Indeks Keanekaragaman (H’) pada ketiga stasiun berkisar antara

merupakan stasiun dengan mangrove alami yang berdekatan dengan aktivitas wisata dan permukiman memiliki keanekaragaman tertinggi udang karena terdapat 7 jenis udang pada stasiun ini dengan total 209 udang. Menurut Marbun (2010), tinggi rendahnya indeks keanekaragaman udang pada setiap stasiun penelitian disebabkan oleh berbagai faktor fisik kimia perairan dan ketersediaan nutrisi atau pakan.

Berdasarkan pengkasifikasian nilai Indeks Keanekeragaman Shannon Wiener, dapat disimpulkan bahwa nilai indeks keanekaragaman di Muara Sungai Asahan termasuk kategori sedang karena H’ bernilai 1,026-1,443 serta jika dihubungkan dengan tingkat pencemaran tergolong pada tercemar sedang yakni

termasuk pada kisaran 1<H’<3. Dengan demikian kondisi perairan muara sungai

Asahan berada dalam keadaan kurang baik atau terjadi pencemaran sedang yang disebabkan karenanya limbah sampah oleh masyarakat dan limbah buangan minyak dari kapal yang lalu lintas sehingga mengurangi nilai kualitas perairan yang berdampak pada komunitas udang di lokasi penelitian.

Indeks Keseragaman (E’) yang diperoleh dari ketiga stasiun penelitian berkisar antara 1,704-2,219. Indeks keseragaman tertinggi pada stasiun II sebesar 0,964 dan terendah pada stasiun III sebesar 1,704 (Tabel 9). Secara keseluruhan indeks keseragaman pada ketiga stasiun tergolong tinggi. Menurut Odum (1998), Indeks keseragaman menunjukkan komposisi inividu tiap jenis yang terdapat dalam suatu komunitas berada dalam keseimbangan. Nilai indeks yang mendekati 1 menunjukkan keseragaman jumlah individu dalam populasi merata.

0,402 dan terendah pada stasiun II sebesar 0,269 (Tabel 9). Secara keseluruhan indeks dominansi pada ketiga stasiun tergolong rendah yang artinya tidak terdapat spesies yang mendominasi spesies lainnya.. Hal ini dapat dilihat pada tabel 9, jenis udang di perairan muara Sungai Asahan yang memiliki nilai kelimpahan relative yang tinggi terdapat pada jenis M. affinis, M. lysianassa dan P. merguiensis. Menurut Kordi (2012), dominansi spesies dalam komunitas bisa

terpusat pada satu spesies, beberapa spesies atau pada banyak spesies yang dapat diperkirakan dari tinggi rendahnya dominansi. Apabilai nilai Indeks Dominansi tinggi, maka dominansi terpusat pada satu spesies, tetapi apabila nilai Indeks Dominansi rendah maka dominansi terpusat pada beberapa spesies.

4. Keterkaitan Kondisi Mangrove dengan Struktur Komunitas Udang

Hasil analisis regresi linier sederhana antara kerapatan mangrove terhadap kelimpahan udang di Perairan Muara Sungai Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara menghasilkan model hubungan antara kerapatan spesies mangrove dengan kelimpahan udang ditunjukkan dengan persamaan y = -0,09x + 6,908 . Koefisien determinasi (R2) yang didapat adalah 0,567 yang artinya pengaruh kerapatan mangrove terhadap kelimpahan udang sebesar 56,7 %. Koefisien korelasi yang diperoleh adalah r = 0,753 (Gambar 15) artinya kerapatan mangrove dengan kelimpahan udang berkorelasi positif dan kuat.

mangrove ditunjukkan dengan persamaan y = 0,0012 + 0,0976. Koefisien determinasi (R2) yang didapat adalah 0,687 yang artinya pengaruh kerapatan mangrove terhadap kelimpahan udang sebesar 68,7%. Koefisien korelasi yang diperoleh adalah r = 0,829 (Gambar 16) artinya kerapatan mangrove dengan indeks keanekaragaman udang berkorelasi positif dan sangat kuat.

Hasil analisis regresi linier sederhana antara kerapatan mangrove terhadap indeks keseragaman udang di Perairan Muara Sungai Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara menghasilkan model hubungan antara indeks keseragaman udang dengan kerapatan spesies mangrove ditunjukkan dengan persamaan y = 0,0002x + 0,2863. Koefisien determinasi (R2) yang didapat adalah 0,105 yang artinya pengaruh kerapatan mangrove terhadap kelimpahan udang sebesar 10,5 %. Koefisien korelasi r yang diperoleh adalah r = 0,324 (Gambar 17) artinya kerapatan mangrove dengan indeks keseragaman udang berkorelasi positif tetapi lemah.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa kelimpahan spesies udang, indeks keanekaragaman, dan indeks kesearagaman memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kerapatan mangrove dengan koefisien korelasi sebesar sebesar 0,753, 0,829 dan 0,830. Hal ini disebabkan karena spesies udang menghabiskan sebagian besar siklus hidupnya di ekosistem mangrove. Menurut Marbun (2010), udang akan datang ke daerah mangrove pada saat periode pasang dan surut dan menetap untuk membesarkan larvanya (juvenile), selanjutnya bermigrasi ke laut. Perairan mangrove merupakan daerah yang cocok sebagai tempat membesarkan diri (nursery ground) dan tempat mencari makan (feeding ground) bagi biota udang. Hasil penelitian yang sama juga diperoleh Sasmita (2014) yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara kerapatan mangrove dengan keanekaragaman udang dan hubungan yang sangat kuat antara kerapatan mangrove dengan dominansi udang di Pebaean Ilir dan Pagirikan.

Hubungan antara kerapatan mangrove dengan indeks dominansi udang menunjukkan hubungan yang lemah yakni dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,324. Hal ini menunjukkan bahwa kerapatan mangrove kurang berpengaruh terhadap dominansi udang di Desa Bagan Asahan.

mangrove dan pengaruhnya terhadap komposisi ikan dan udang menunjukkan adanya korelasi yang kuat dan searah antara indeks nilai penting mangrove dan kelimpahan udang pada saat pasang surut yakni sebesar >0,5 dengan nilai korelasi tertinggi terdapat pada saat pasang. Berbeda dengan korelasi antara indeks nilai penting mangrove dengan kelimpahan ikan yang menghasilkan korelasi yang lemah dan berlawanan arah.

Rekomendasi Pengelolaan

Hubungan antara kerapatan mangrove dengan kelimpahan, indeks keanekaragaman, indeks dominansi udang menunjukkan hubungan yang kuat dan positif. Kerapatan mangrove yang rendah di Desa Bagan Asahan akan dapat mempengaruhi struktur komunitas udang di daerah tersebut. Penurunan kerapatan mangrove di Desa Bagan Asahan dapat dihindari dengan melakukan rehabilitasi dan penanaman mangrove kembali agar ekosistem mangrove dapat terus mendukung kehidupan berbagai jenis biota yang hidup di sekitarnya.

Pengaturan dalam hal pemanfaatan mangrove juga perlu untuk dilakukan untuk menjaga ketersiadaan mangrove di kawasan tersebut. Hal ini disebabkan warga disekitar kawasan mangrove yang sering melakukan kegiatan penebangan kayu mangrove untuk bangunan. Diperlukan juga kebijakan untuk pengawasan dalam kegiatan pembuangan sampah di Desa Bagan Asahan karena akan dapat mempengaruhi kehidupana biota udang di kawasan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kondisi mangrove di Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara baik tingkat semai, pancang dan pohon tergolong pada kategori kerapatan yang jarang (rusak) dengan indeks keanekaragaman (H') tergolong pada keanekaragaman sedang. Kondisi lingkungan perairan di Desa Bagan Asahan pada setiap stasiun (suhu, pH, DO, kecerahan dan salinitas) dapat mendukung kehidupan biota berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Kepmen LH No. 51 Tahun 2004.

2. Struktur komunitas udang di Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara meliputi nilai indeks keanekaragaman (H') berkisar antara 1,026 – 1,443, nilai indeks keseragaman (E) 1,704 – 0,964 dan nilai indeks dominansi (D) berkisar antara 0,269 – 0,402.

Saran