BANGUNAN KUNO MASA ISLAM: MENARA

Disusun oleh:

Asri Hayati Nufus 1406612483

Miftah Putra TL 1406565190

Taufiqurrahman 1406612533

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

UNIVERSITAS INDONESIA

1. Pengertian dan Sejarah Menara

Bangunan ibadah pada agama muslim tidak hanya berupa satu bangunan saja, tetapi dapat berupa sebuah kompleks mesjid yang terdiri dari mesjid, menara, bahkan makam. Dalam hal ini menara merupakan salah satu bangunan arsitektural islam yang menarik untuk dibahas. Selain karena fungsinya sebagai tempat bagi muazin untuk mengumandangkan adzan, arsitektur mesjid menarik untuk dibahas karena masing-masing menara mesjid mempunyai ciri khas tersendiri. Seringkali menara pun menjadi ikon mengenai bangunan islam.

Menara menurut Francis D. K. Ching dalam bukunya A Visual Dictionary of Architecture adalah bangunan atau struktur dengan perbandingan tingginya yang jauh lebih besar daripada alasnya, bisa berdiri sendiri atau merupakan bagian dari bangunan yang lebih besar. Pengertian menara dalam KBBI adalah bangunan yang tinggi (Seperti mesjid, gereja); bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi daripada bangunan induknya.

Menara atau minaret merupakan bangunan yang tinggi dan ramping yang merupakan bagian dari masjid yang mempunyai tangga yang menuju satu balkon ke balkon lainnya yang memungkinkan muazin dapat mengumandangkan azan bagi para muslim untuk beribadah (Francis D. K. Ching, 1996:252).

Kata menara berasal dari bahasa Arab yaitu manaroh yang berarti tempat untuk menaruh api atau cahaya di atas. Akar kata Menara yaitu kata nar yang artinya api, awalan ma untuk menyatakan tempat, al-manar berarti tempat api. Di dalam bahasa inggris, menara diterjemahkan menjadi minaret (Pijper, 1947: 274-283).

Menurut H. A. R. Gibb ada tiga istilah yang digunakan untuk menyebut menara yaitu (Gibb, 1953: 341):

1. Ma’dhana 2. Mi’dhana

Jamak kedua kata di ata ma’adhin dan kedua kata tersebut berarti tempat menyerukan adzan.

3. Sawma’a yang artinya closter atau ruangan.

Jumlah menara pada sebuah mesjid juga memengaruhi peranan dalam pembentukan komposisi bentuk dan facade mesjid (Frishman dan Khan, 1994: 262), seperti:

a. Menara kembar (berjumlah dua buah) yang menegaskan wujud segi empat yang membingkai sebuah facade.

b. Empat menara menegaskan bentuk balok yang melingkungi komposisi tiga dimensi dari ruang shalat

c. Enam menara menandai sudut-sudut dari ruang shalat dan courtyard.

Kemudian, terdapat dua pola dasar menara yang terbentuk berdasarkan tata letak maupun hubungan antara menara mesjid dan mesjid yaitu pola menara yang dibangun terpisah dengan mesjidnya dan pola menara yang dibangun bersatu atau bersamaan dengan mesjidnya (Nasution, 2004:39). Menurut Pijper menara menjadi penanda adanya komunitas muslim di daerah sekitar menara tersebut, ataupun sebagai hiasan atau pelengkap sebuah kompleks mesjid saja (Pijper, 1985: 28-34). Hal ini ditunjukkan dengan adanya semakin banyak dan tingginya menara-menara mesjid di Jawa pada umumnya. Gejala tersebut memperlihatkan bahwa keinginan untuk menghias lebih besar daripada untuk persyaratan keagamaan (Pijper: 1985: 28).

Terdapat lima gaya bangunan menara menurut Pijper (1947):

1. Menara dengan gaya menara kulkul di Bali 2. Menara yang mendapat pengaruh Portugis

3. Menara yang mendapat pengaruh Belanda dengan bentuk mercusuar 4. Menara yang mendapat pengaruh gaya Hadramaut (Arab)

5. Menara yang mendapat pengaruh India.

Sehubungan hal tersebut, terdapat beberapa pendapat mengenai dimulainya pembangunan minaret pada masa Islam. Pendapat pertama menyebutkan bahwa menara mulai dibangun pada Dinati Umayyah tepatnya pada tahun 673 oleh Gubernur Mesir, Maslama yang membangun empat buah menara yang dipengaruhi oleh menara gereja asal Syria yang terletak pada setiap sudut mesjid pengganti mesjid Amr di Fustat (Frishman dan Khan, 1994:89 dalam Rizki Qadarini, 2002:31). Pendapat kedua adalah menara pertama kali dikenalkan oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah yang didirikan pada mesjid Nabi di Madinah. Pembangunan menara ini dilakukan bersamaan dengan renovasi mesjid pada tahun 705-715 yang menggunakan balkon dengan tujuan agar azan yang diserukan dapat terdengar lebih jelas dan cakupan daerahnya lebih luas (Surnatyo, 2000:31; dalam Rizki Qadarini, 2002: 31).

C. Kaki Menara

Bagian terakhir yang menjadi bagian dasar dari menara adalah bagian kaki. Kaki menara mencakup bagian terbawah dari tubuh menara. Komponen yang terdapat pada kaki menara terdapat pondasi, denah, selasar, pintu masuk dan ruangan dalam menara (soubasement). Ruangan dalam menara ini membatasi antara bagian kaki dengan tubuh. Bagian ini berfungsi sebagai pondasi tubuh menara yang tinggi, serta tempat masuknya seorang muadzin yang hendak mengumandangkan adzan di atas menara.

Berdasarkan jenisnya bagian kaki menara dibagi menjadi empat bentuk:

a. Jenis Kaki Selasar (tinggi kaki < 30 cm)

b. Jenis Kaki Batur (tinggi kaki > 30 cm)

c. Jenis Kaki Langsung

d. Jenis Kaki Ruang

3. Contoh Menara Masjid di Indonesia: Menara Masjid Kudus

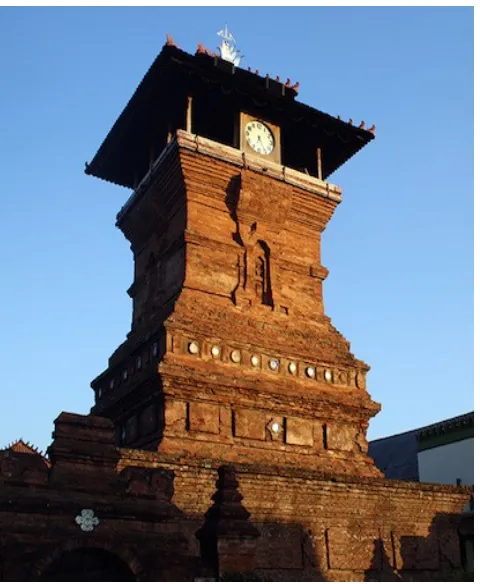

Mesjid Kudus, atau Masjid Menara Kudus berada di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Masjid ini mempunyai nama resmi Masjid Al Aqsa Manarat Qudus dan berdiri tahun 1549 Masehi (Kementrian Agama RI, 2014). Masjid ini merupakan salah satu masjid kuno di Indonesia yang memiliki ciri khas yaitu menara. Menara pada Masjid Kudus memiliki keunikan tersendiri karena memiliki arsitektur yang bergaya Hindu. Ini dikarenakan peran dari Sunan Kudus, sebagai pendiri masjid ini, beradaptasi dalam melakukan dakwah atau islamisasi pada budaya masyarakat pada zaman itu, yang mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Dampaknya, terjadilah akulturasi dari segi arsitektur pada bangunan Masjid Kudus, dan berdampak pula pada bentuk dan gaya arsitektur Menara Masjid ini.

A. Menara Masjid Kudus

Menara Masjid Kudus memiliki ketinggian sekitar 18 meter, dengan bagian dasar menara berukuran 10 x 10 meter. Sekeliling bangunan dihias dengan piring-piring bergambar yang kesemuanya berjumlah 32 buah. Dua puluh buah di antaranya berwarna biru serta berlukiskan masjid, manusia dengan unta dan pohon kurma. Sementara itu, 12 buah lainnya berwarna merah putih berlukiskan kembang. Di dalam menara terdapat tangga yang terbuat dari kayu jati.. Bangunan dan hiasannya jelas menunjukkan adanya hubungan dengan kesenian Hindu di Jawa karena bangunan Menara Kudus itu terdiri dari 3 bagian: (1) kaki, (2) badan, dan (3) puncak bangunan. Menara ini dihiasi pula antefiks (hiasan yang menyerupai bukit kecil).

Kaki dan badan menara dibangun dan diukir dengan tradisi Jawa-Hindu, termasuk motifnya. Ciri lainnya bisa dilihat pada penggunaan material batu bata yang dipasang tanpa perekat semen. Teknik konstruksi tradisional Jawa juga dapat dilihat pada bagian kepala menara yang berbentuk suatu bangunan berkonstruksi kayu jati dengan empat batang saka guru (tiang penopang bangunan) yang menopang dua tumpuk atap tajug

(atap berbentuk piramida atau limas). Pada bagian puncak atap tajug terdapat semacam mustaka (kepala) seperti pada puncak atap tumpang bangunan utama masjid-masjid tradisional di Jawa, yang jelas merujuk pada unsur arsitektur Jawa-Hindu (Kementrian Agama RI, 2014)

B. Fungsi Menara Masjid Kudus

Pada awalnya, fungi dari Menara sendiri adalah sebagai mercusuar, berdasarkan arti dari kata menara itu sendiri yang berasal dari kata berbahasa Arab yaitu manaroh yang berarti tempat untuk menaruh api di atas (Syafwandi, 1984: 55-56).

Seiring dengan berkembangnya agama islam, fungsi dari menara berubah menjadi tempat muadzin mengumandangkan Adzan. Selain itu, Menara juga berfungsi sebagai tempat berdzikir di malam hari, khususnya pada bulan Ramadhan. (Syafwandi, 1984: 56)

Menara Masjid Kudus mempunyai empat fungsi dalam penerapannya pada zaman awal ketika sunan Kudus masih hidup, yaitu:

1. Sebagai tempat adzan

3. Sebagai tempat untuk memanggil, mengumpulkan masyarakat untuk tujuan tertentu

4. Sebagai tempat menyimpan beduk dan kentongan dari kayu (Syafrandi, 1984: 72)

Dari fungsi di atas, dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari menara masjid kudus ini sebagai tempat memanggil atau member iyarat kepada masyarakat untuk tujuan tertentu.

4. Kesimpulan

Menara merupakan salah satu ikon bangunan arsitektual pada islam, walaupun saat ini masih belum diketahui sejak kapan menara menjadi salah satu ikon Islam. Pada perkembangannya di zaman islam, fungsi menara menjadi pemberi isyarat (adzan) kepada masyarakat sekitar untuk menunaikan sholat. Di Indonesia, terjadilah akulturasi budaya islam dengan hindu di jawa pada Menara Masjid Kudus, ditinjau dari bentuk arsitektur dan ornament yang terdapat pada bangunan tersebut.

Daftar Pustaka:

Bloom, Jonatan M. 2002. The Minaret: Symbol of faith and Power. Saudi Aramco World.

Ching, Francis D.K. 1995. A Visual Dictionary of Architecture. New York: Van Nostrad Reinhold

Gibb, H. A. R. Dan Kraemers. “Masdjid”, Shorter Encyclopedia of Islam. Leiden dan London. 1953. Hal. 330-353.

Nasution, Isman Pratama. Menara Masjid Kuna Indonesia: Suatu Survei dan Studi Kepustakaan. Wacana, Vol. 6. No. 1, April 2004 (27-40).

Pijper, G. F. 1947. The Minaret in Java. Indian Antiqua. Leiden: E. J. Brill.

Pijper, G. F. 1984. “Mesjid-mesjid di Pulau Jawa” dalam Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950, diterjemahkan oleh: Tudjimah dan Yessy Agusdin. Jakarta: UI Press.

Qadarini, Rizki. 2002. Eksistensi Menara Sebagai Ekspresi Arsitektural Mesjid dan Gereja. Skripsi. Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Syafwandi, 1984. Menara Masjid Kudus: Dalam Tinjauan Sejarah dan Arsitektur. Skripsi. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Widinanda, Vitra. 2009. Menara-Menara Mesjid Kuno Di Pulau Jawa Abad Ke 16-19 M: Tinjauan Arsitektural Dan Ragam Hias. Skripsi. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.