Catatan atas Konflik Tanah di ‘Negeri Bersuku-suku’

1Oleh:

R. Yando Zakaria

21. Pengantar

Dua tahun lalu, tepatnya pada tanggal 18 September 2000, surat kabar Pos Kupang dan Flores Pos sama-sama memberitakan bahwa Tupen Gawe (60 tahun) dan Ola Payong (55 tahun) tewas dalam suatu perang tanding antara warga desa Tobi Belolong dan Lewokelen, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Peristiwa itu terjadi pada hari Jum’at tiga hari sebelumnya. Tupen Gawe adalah warga desa Tobi Belolong, sedangkan Ola Payong adalah warga desa Lewokelen. ‘Mayat’ kedua korban sempat dijadikan sandera oleh masing-masing pihak selama sekitar 6 jam. Kedua ‘mayat’ itu baru dapat dipertukarkan setelah dilakukan pendekatan oleh dua orang pastor yang bertugas di daerah itu.3

Perang tanding itu meletus menyusul sengketa memperebutkan tanah Waibabo, sebidang tanah berukuran sekitar 1 x 4 km. Sebenarnya sengketa itu melibatkan warga tiga kampung. Masing-masing adalah kampung Lewokelen, Tobi Belolong, dan Lewokeda. Namun warga desa Lewokeda sekarang terbagi dua. Sebagian memihak desa Tobi Belolong dan sebagiannya lagi memihak desa Lewokelen. Tanah yang disengketakan itu, menurut pihak Lewokelen, adalah milik Lewokelen yang yang telah diwarisi sejak turun-temurun. Tapi, menurut warga Tobi Belolong tanah itu adalah milik Tobi Melolong, sebagai akibat dari penyerahan oleh tokoh adat/tuan tanah (kampung) Lewokeda bernama Ola Begu, pada masa lampau. Konon, pemberian itu terjadi karena warga Tobi Belolong telah berjasa membantu Lewokeda dalam perang melawan Kampung Lewat pada masa lampau.

Sengketa antara ketiga pihak itu mulai memanas sejak Juli 2000. Ketika itu sekitar 50 warga Tobi Belolong mengepung kampung Lewokeda. Ini dilakukan karena Tobi Belolong merasa terancam dengan—menurut pihak Tobi Belolong—latihan perang-perangan yang dilakukan warga Lewokelen dan (sebagian warga) Lewokeda. Sejak saat itu situasi memang menjadi tegang. Petugas keamanan pun secara tetap di tempatkan di wilayah itu. Namun tampaknya tidak banyak membantu. Konon, aparat kepolisian dan staf pemda Pemerintah Daerah Flores Timur telah berusaha mengajak pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya tanpa peperangan, tetapi tidak digubris.

1

Tulisan ini sudah dipublikasikan secara umum dalam Anu Lounela dan R. Yando Zakaria, eds.,Berebut Tanah. Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung. Yogyakarta: INSIST, Jurnal Antropologi Indonesia, dan KARSA, 2002. Tulisan ini dimungkinkan oleh keterlibatan penulis dalam Proyek Penelitian Local Level Institutions 2 (LLI 2) sepanjang tahun 1999/2000 & 2000/2001 lalu. Penelitian ini dibiayai dengan dana hibah dari Pemerintah Norwegia yang dikoordinasikan oleh kantor World Bank Washington, Amerika Serikat. Begitu banyak pihak yang terkait dengan penyelenggaraan penelitian ini. Namun mereka semua tidak turut bertanggungjawab atas seluruh hal yang terkandung dalam tulisan ini. Tulisan ini diketik ulang sesuai aslinya, meski berimplikasi pada penomoran halaman dan catatan kaki.

2

Praktisi Antropologi, volunteer pada Institute for Social Transformation (INSIST) dan Koordinator Program Lingkar untuk Pembaruan Desa dan Agraria (Karsa), keduanya bertempat di Yogyakarta. Turut serta pula dalam kegiatan-kegiatan berbagai Ornop dan/atau Jaringan Kerja Ornop lainnya. Kritik dan saran harap dialamatkan pada: Jl. Blimbingsari CT IV, No. 38, Yogyakarta, 55281; Telp: 62 274 541602; Fax: 62 274 561847; Email: r.y.zakaria@gmail.com.

3

Perang tanding itu akhirnya memang benar-benar terjadi menyusul tindakan warga Lewokelen memasang tapal batas di lokasi tanah sengketa tiga hari sebelum perang tanding itu meletus. Melihat tindakan warga Lewokelen itu warga Tobi Belolong pun tidak tinggal diam. Warga Tobi Belolong pun berbondong-bondong ke lokasi tanah sengketa untuk mencabut dan memindahkan tapal batas. Saat turun ke lokasi sengketa warga sudah siap dengan peralatan perang tradisional seperti parang, tombak, busur, dan anak panah. Perang tanding pun tidak dapat dihindarkan. Konon, perang tanding pecah ketika sedang berlangsung pergantian personil keamanan.

Beberapa hari berikutnya, pada tanggal 22 September 2000, kembali Flores Pos memberitakan sesuatu yang mengkhawatirkan. Dilaporkan, menurut temuan lapangan yang dilakukan oleh anggota DPRD setempat, gangguan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai, selama ini umumnya bersumber pula pada masalah tanah. Setidaknya ada 5 masalah tanah yang sangat mengganggu ketertiban di kecamatan pinggir pantai Manggarai Utara bagian timur itu. Masing-masing adalah 1) masalah tanah antara Desa Lada Mese dengan Kelurahan Golo Wangkung yang telah beberapa kali melibatkan masyarakat dalam perkelahian massal atau perang tanding; 2) masalah penyerobotan tanah desa dan tanah milik perorangan oleh warga kampung Noa dan Rado, Desa Lada Mese; 3) masalah tanah antara masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan Golo Wangkung di atas tanah Golo Kilit; 4) masalah tanah antara masyarakat Desa Compang Congkar dengan masyarakat Kampung Lawi, Desa Satar Nawang; dan 5) masalah tanah antara Pemerintah Desa Satar Nawang dengan masyarakat di Watugong. Selain itu, dilaporkan pula oleh anggota dewan bahwa, masalah wilayah desa/kelurahan yang belum jelas, sangat potensial memicu perselihan.

Dua berita media masa di atas cukup untuk menunjukkan bahwa kasus konflik tanah merupakan cerita abadi dari negeri ‘bersuku-suku’ ini. Meski begitu, tampaknya, hingga hari ini belum dapat dicarikan solousinya yang tepat. Malah, diperoleh kesan, berbagai kebijakan yang ditujukan untuk keperluan itu justru menambah apa yang saya sebut sebagai akar konflik dalam masyarakat yang bersangkutan. Lebih dari itu, sebagaimana akan ditunjukkan nanti, kebijakan lain yang sejatinya tidak berhubungan dengan masalah pertanahan, yaitu kebijakan tentang birokratisasi Pemerintahan Desa misalnya, dalam banyak kasus justru bermuara pada sengketa pertanahan juga. Mengapa bisa begitu?

Tulisan ini tidak bermaksud memberikan jawaban pasti untuk solusi masalah sengketa pertanahan di Flores khususnya, maupun di Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Melainkan hanya sekedar membeberkan beberapa catatan yang muncul dari pengamatan terbatas atas beberapa kasus yang sempat ditemukan dalam beberapa kesempatan studi lapangan di daerah itu. Catatan-catatan itu adalah jawaban atas beberapa pertanyaan pokok: mengapa kasus ini dapat berkembang menjadi sedemikian rupa?; bagaimana institusi-institusi dan organisasi-organisasi yang ada dalam tradisi setempat mendorong atau menghambat perkembangan kasus itu?; bagaimana peran lembaga dan institusi pemerintahan formal yang ada?; apakah peran lembaga formal itu memang menyelesaikan masalah atau malah memperluas sengketa?; bagaimana para pihak menyiasati berbagai institusi dan organiasi yang ada untuk memenangkan perkara menurut yang dipersepsikannya?; dan mengapa siasatnya demikian rupa pula?

2. Masalah Pertanahan dalam Studi LLI 2

tanah dalam 1 tahun terakhir ini dapat dikatakan relatif tinggi. Bahkan ada desa yang mencapai angka 50 persen! Sedangkan persentase terendah adalah 6,67 persen. Dengan demikian tidak ada desa yang warganya tidak pernah mengalami konflik pertanahan ini.

Pada tingkat konflik antarkelompok warga dengan sekelompok warga dari desa lain, angkanya lebih menakjubkan lagi. Ada desa yang mencapai angka 60 persen. Dapat pula dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara desa-desa di Kecamatan Golewa (mewakili wilayah pedalaman) dan Kecamatan Aesesa (mewakili wilayah pantai).4

Sementara itu, ketika penelitian LLI 2 Tahap I tengah berlangsung, dalam pertemuan antara anggota DPRD Kabupaten Ngada dengan aparat pemerintahan Kecamatan Aesesa yang langsung dipimpin oleh camat yang bersangkutan, terungkap pula situasi yang tidak berbeda. Dalam pertemuan itu, Servas Dino, anggota DPRD Kabupaten Ngada yang bersama tiga rekan lain sesama anggota DPRD Kabupaten Ngada dari wilayah pemilihan Kecamatan Aesesa melakukan kunjungan kerja selama sekitar satu bulan (Agustus–September 2000) di wilayah kecamatan itu, mengungkapkan bahwa setidaknya ada 13 masalah pertanahan yang kalau tidak diselesaikan secara cepat dan arif akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Sama situasinya dengan Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai di atas, hampir seluruh desa di Kecamatan Aesesa (terdapat 22 desa) memiliki masalah perbatasan tanah/wilayah antardesa.

Kepala Pengadilan Negeri Bajawa yang wilayah pelayanannya adalah Kabupaten Ngada memperkirakan bahwa setidaknya dalam 10 tahun terakhir ini, dari rata-rata 18 kasus perdata per tahun yang ditanganinya, 60 persen di antaranya adalah masalah tanah atas dasar klaim hukum adat. Baik kasus perorangan, perorangan lawan kelompok, maupun antar kelompok, termasuk sengketa tanah antar suku. Meski begitu, jumlah ini diperkirakan jauh sangat kecil dari realitas di lapangan. Menurut Kepala Pengadilan Negeri Bajawa, kasus-kasus yang ada di Pengadilan Negeri hanya puncak gunung es dari masalah yang sebenarnya. Bahkan Kepala Pengadilan Negeri Bajawa berani memperkirakan bahwa kenyataan lapangan bisa mencapai 100 kali lipat lebih. Artinya, setiap kasus yang akhirnya di bawa ke Pengadilan Negeri ‘mewakili’ 100 kasus yang sebenarnya ada di lapangan5.

Data-data tentang konflik pertanahan yang terungkap melalui ‘household survey’ dan yang terkumpulkan dalam penelitian Tahap I (etnography case studies) di atas terkonfirmasi pula oleh data-data lain yang terungkap melalui strategi ‘qualitative data collection.’ Dari proses qualitative data collection ini terungkap bahwa, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel berikut, tidak ada desa penelitian yang tidak memiliki masalah konflik tanah dan/atau masalah-masalah pertanahan lainnya.6 Lebih dari itu, menurut persepsi penduduk yang

4

Perlu dikemukakan bahwa angka persentase konflik tanah di NTT ini jauh lebih tinggi dari angka-angka persentase untuk konflik tanah di Jambi dan Jawa Tengah.

5

Angka rata-rata perkara per tahun yang ‘hanya 18 perkara’ itu kurang lebih sama dengan apa yang ditemukan Kebeet von Benda-Beckmann (dalam Goyahnya Tangga Menuju Mufakat, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia dan Perwakilan Koninklijk Instituut voor Taal-Land- en Volkenkunde, 2000: hal. 16) di nagari Candung Kota Lawas, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat. Dalam buku itu dilaporkan, antara tahun 1968–1974, sekitar 6 tahun, terdapat 13 perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri setempat. Jadi, kira-kira rata-rata 2 perkara dalam setahun. Karena di Kabupaten Ngada terdapat 9 kecamatan, maka angka rata-rata untuk masing-masing kecamatan juga kurang lebih 2 perkara per tahunnya.

6

mengikuti diskusi-diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan pada Tahap III penelitian LLI 2 ini, masalah konflik tanah dan/atau masalah pertanahan itu umumnya dikategorikan sebagai masalah yang berkaitan dengan keselamatan hidup (survival) dan keberlanjutan pelayanan alam. Bahkan, pada 5 dari 8 desa penelitian masalah konflik tanah dan/atau masalah pertanahan lainnya itu terjadi pada 2 dari 3 kemungkinan kategori masalah yang ada.7 Selain itu, hampir selalu masalah konflik tanah dan/atau masalah pertanahan lainnya itu menjadi salah satu dari dua masalah yang dianggap terpenting dari sejumlah masalah yang tergali selama diskusi kelompok terarah berlangsung.

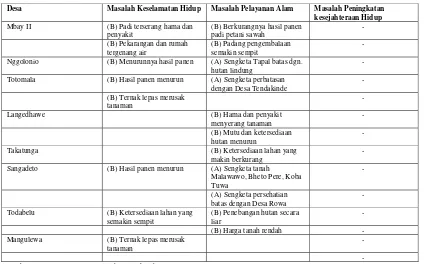

Tabel Distribusi Kejadian Masalah Konflik Tanah (A) dan Masalah Pertanahan Lainnya (B)

Desa Masalah Keselamatan Hidup Masalah Pelayanan Alam Masalah Peningkatan kesejahteraan Hidup

Mbay II (B) Padi terserang hama dan penyakit

Nggolonio (B) Menurunnya hasil panen (A) Sengketa Tapal batas dgn. hutan lindung

-

Totomala (B) Hasil panen menurun (A) Sengketa perbatasan dengan Desa Tendakinde

-

(B) Ternak lepas merusak tanaman

-

Langedhawe (B) Hama dan penyakit

menyerang tanaman

-

(B) Mutu dan ketersediaan hutan menurun

-

Takatunga (B) Ketersediaan lahan yang

makin berkurang

-

Sangadeto (B) Hasil panen menurun (A) Sengketa tanah Malawawo, Bheto Pere, Koba

Todabelu (B) Ketersediaan lahan yang semakin sempit

(B) Penebangan hutan secara liar

-

(B) Harga tanah rendah -

Mangulewa (B) Ternak lepas merusak tanaman

-

-

Sumber: Data Lapangan LLI (2) Tahap III, diolah.

Seperti terlihat pada tabel di atas, hanya ada tiga dari 8 desa penelitian di mana masalah konflik pertanahan dan/atau masalah pertanahan lainnya tidak menjadi salah satu dari dua masalah yang dianggap terpenting. Itu pun segera harus diberi catatan bahwa, pertama, dalam kasus desa Langedhawe, diduga terjadi ‘kesalahan teknis’ perekaman dan perangkuman hasil diskusi kelompok terarah. Sebab, sejauh informasi yang dapat dikumpulkan selama penelitian LLI 2 ini berlangsung, khususnya melalui strategi ethnographic case studies dan qualitative data collection terungkap bahwa kasus konflik tanah antara suku Rendu dan suku Raja (lihat Lampiran) pada dasarnya merupakan salah satu kasus konflik tanah yang menonjol untuk Kabupaten Ngada. Hal ini ditandai oleh perjalanan kasus konflik itu sendiri, yang ditandai oleh peristiwa-peristiwa konflik terbuka antara warga suku Rendu dan suku Raja dan disiksanya tokoh-tokoh suku Rendu yang berjuang mendapatkan tanah sukunya kembali oleh

memiliki/menguasai tanah (untuk rumah dan lahan garapan); kesuburan yang menurun; hasil panen menurun; padang pengembalaan yang menyempit; menurunnya mutu dan ketersediaan hutan; ketersediaan tanah/lahan; pajak atas tanah; tidak jelas/pastinya status penguasaan tanah; tidak adanya pengukuan terhadap hak adat atas tanah; tidak adanya registrasi tanah-tanah adat/suku; harga dan ganti rugi tanah yang rendah; pelepasan hak oleh pihak yang ‘tidak berwenang’ (menurut persepsi penduduk tentunya);

penyerobotan/perusakan lahan pertanian oleh ternak, dan bentuk-bentuk sejenis lainnya.

7

Perlu dikemukakan bahwa dalam daftar masalah penting yang tergali ketika penelitian Tahap III

aparat keamanan maupun oleh beberapa warga suku Raja. Boleh jadi, tidak terangkatnya kasus konflik tanah antara suku Rendu dan suku Raja dalam daftar masalah penting terjadi karena ‘tertutupi’—atau dianggap telah tercakup—oleh masalah ‘hilangnya Peo suku’ di desa Langedhawe, yang memang dianggap sebagai ‘puncak’ dari penafian keberadaan suku Rendu (dan pengambilan/perampasan tanah berada di dalamnya) oleh pihak lain. Catatan kedua, dalam hal kasus desa Takatunga, masalah konflik tanah dan/atau masalah pertanahan lainnya itu hanya dikategorikan sebagai hal yang berkaitan upaya peningkatan kesejahteraan hidup, di samping merupakan masalah yang relatif telah ditemukan jalan pemecahannya secara mantap8.

Jika diperhatikan secara lebih mendalam, dan jika digunakan pula definisi survival yang ‘lebih longgar,’ maka dapat pula dikatakan bahwa umumnya masalah-masalah penting yang menjadi prioritas ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai masalah-masalah yang berkaitan dengan kelangsungan keselamatan hidup. Penilaian ini penting karena berkaitan erat dengan dampak dari kinerja kapasitas masyarakat di masing-masing desa yang diteliti. Sebagaimana yang akan terlihat nanti, kinerja upaya penanggulangan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah keselamatan hidup ini relatif baik kinerjanya ketimbang pada upaya-upaya penanggulangan pada dua kategori masalah lainnya. Setidaknya dalam arti upaya-upaya pada bidang masalah keselamatan hidup lebih banyak ketimbang dua bidang masalah lainnya. Hanya saja, jika dikaitkan pada hasilnya, kinerja upaya dalam bidang keselamatan hidup relatif lebih rendah. Setidaknya jika dibandingkan dengan masalah bidang pelayanan alam, seperti yang akan dibahas lebih lanjut dalam bagian lain.

Rincian 9 kasus sengketa tanah yang dapat dijadikan cermin dalam penelitian ini, masing-masing adalah kasus 1) sengketa tanah Enek (hasil wawancara peristiwa penting/pp, Mbay); 2) kasus gugatan Amir Mandar cs. (hasil studi etnografi, Mbay); 3) konflik perebutan padang garam (pp. Nggolonio); 4) sengketa tapal batas dengan hutan lindung (fgd, Nggolonio); 5) sengketa perbatasan dengan desa Tendakinde (fgd&pp, Totomala); 6) sengketa tanah suku Rendu—Raja (etnografi, Langedhawe); 7) perebutan tanah warisan (pp, Takatunga); 8) sengketa tanah Malowawo (fgd&pp, Sangadeto); dan 9) sengketa tapal batas dengan desa Rowa (fgd, Sangadeto). Beberapa di antaranya dapat dilihat dalam Lampiran.

Jika dicermati bentuk pertikaian para pihak pada masing-masing kasus dimaksud, kesembilan kasus itu dapat dipilah-pilah menjadi 3 macam. Pertama, pertikaian untuk memperebutkan sebidang tanah/lahan tertentu (Kasus 1, 2, 3, 6, dan 8); kedua, sengketa batas lahan (Kasus 4, 5, dan 9); dan ketiga, ‘masalah’ yang muncul dari situasi ketidakjelasan atau ketidakpastian hak para pihak dalam memperoleh akses pada tanah ataupun sumber daya alam lainnya (Kasus 7).

3. Kinerja Upaya-upaya Penyelesaian Konflik Tanah dan Para pihak yang Terlibat di Dalamnya

Pada dasarnya kinerja hasil berbagai upaya untuk mengatasi masalah-msalah konflik tanah dan masalah pertanahan lainnya’ ini dapatlah dikatakan rendah. Sejauh informasi yang dapat diperoleh, dapat dikatakan bahwa kinerja berbagai upaya penanggulangan masalah konflik tanah dapat dikatakan seluruhnya gagal.9 Padahal, seluruh kemungkinan para pihak yang

8

Dalam diskusi terungkap bahwa masalah kekurangan lahan adalah masalah yang sudah lama dihadapi oleh penduduk Desa Takatunga. Dalam diskusi disebutkan bahwa masalah kekurangan lahan ini dapat

digolongkan sebagai masalah dalam peningkatan kesejahteraan hidup. Namun, ketika dilakukan penilaian tingkat kepentingan, masalah ini tidak ditempatkan ke dalam dua masalah prioritas. Salah satu alasan yang terekam adalah bahwa karena masalah ini relatif telah ditemukan jalan keluarnya (membeli tanah-tanah di desa lain), meski belum seluruh warga mampu melakukannya.

9

dapat terlibat dalam upaya penanggulangan masalah konflik tanah ini telah terlibat seluruhnya.

Begitu pula, seluruh kemungkinan bentuk keterlibatan para pihak telah pula dikontribusikan. Belum lagi, umumnya, umur kasus konflik tanah ini telah lebih dari dua tahun. Bahkan beberapa di antaranya telah berusia belasan tahun. Tentu saja tidak sedikit waktu, tenaga, dan materi yang telah disedot oleh upaya penanggulangan masalah konflik tanah ini. Karenanya, tidak jarang terjadi, masalah konflik tanah ini menimbulkan pula masalah-masalah baru lainnya. Baik yang dialami oleh pribadi-pribadi tertentu (lihat deskripsi Kasus Konflik Tanah Suku Rendu dan Suku Raja dalam Lampiran), maupun oleh warga komunitas secara keseluruhan (lihat Kasus Tanah Walawona, desa Sangadeto dan Konflik Suku Mbay–Dhawe).

Oleh sebab itu, kaitan antara, a) dominannya masalah konflik tanah ini di seluruh desa yang diteliti; b) digunakannya/dikerahkannya seluruh energi (termasuk energi sosial) dan dimanfaatkannya seluruh kemungkinan jalan keluar yang tersedia—baik yang bersumber dari institusi komunitas maupun institusi negara—untuk mengatasi masalah ini; dan c) rendahnya kinerja hasil upaya-upaya penanggulangan konflik tanah ini, menjadi menarik untuk dibahas secara lebih lanjut.

Data-data yang dapat dikumpulkan dari lapangan menunjukkan bahwa tidak ada masalah tanah, khususnya yang berkaitan dengan masalah klaim atas tanah dan konflik tata batas tanah/lahan (termasuk konflik tata batas antardesa), yang tidak melibatkan peran ‘institusi komunitas’ (baik dalam kategori ‘warga kebanyakan pada umumnya’ maupun dalam kategori ‘kepala/pimpinan/tetua suku) dan ‘institusi pemerintah.’ Hal ini menunjukkan bahwa masalah tanah adalah masalah komunitas yang tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dari keberadaan kepala dan/atau tetua suku sebagai pemegang otoritas dari keberadaan suku itu sendiri. Meski, dalam banyak kasus, konflik tanah itu pada hakekatnya merupakan ‘masalah individual’ (baik dalam arti pribadi tertentu ataupun dalam arti kelompok/keluarga tertentu di dalam suku yang bersangkutan).

Data dimaksud di atas sekaligus menunjukkan pula bahwa, di satu pihak, keberadaan suku adalah sumber klaim dari hak yang diperjuangkan, dan di pihak lain, ‘institusi pemerintah’ sebagai pihak yang, 1) sebagai sumber masalah itu sendiri dan 2) sebagai institusi yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang bersangkutan. Dengan demikian, keberadaan ‘institusi pemerintah’ dipandang dalam dua posisi yang sebenarnya saling berseberangan. Karenanya pula sikap masyarakat dalam memandang keberadaan ‘institusi pemerintah’ ini sebenarnya mendua (ambigu). Di satu pihak, ‘institusi pemerintah’ adalah bagian dari masalah itu sendiri (bahkan dalam banyak kasus menjadi sumber masalah), tetapi di lain pihak ‘institusi pemerintah’ dilihat pula sebagai institusi yang diharapkan sebagai pihak yang akan menyelesaikan masalah yang bersangkutan. Boleh jadi, situasi yang demikian itulah kemudian yang menyebabkan banyak masalah tanah yang tidak terselesaikan, atau, kalaupun terselesaikan, sifatnya akan bersifat sementara saja: masalah itu akan menjadi masalah lagi di kemudian hari.

4. Pelajaran dari Kasus Perkara No. 9/Pdt.G/1994/PN.BJW

Di bagian depan telah diuraikan bahwa salah satu masalah penting yang hampir selalu ada di setiap desa penelitian adalah konflik tanah dan atau masalah pertanahan lainnnya. Telah diuraikan bahwa umumnya kinerja upaya-upaya penanggulangan masalah konflik tanah—dan SDA pada umumnya—juga terhitung sangat rendah. Oleh sebab itu, kaitan antara a)

dominannya masalah konflik tanah ini di seluruh desa yang diteliti; b) digunakannya/dikerahkannya seluruh energi (termasuk energi sosial) dan dimanfaatkannya seluruh kemungkinan jalan keluar yang tersedia—baik yang bersumber dari institusi komunitas maupun institusi negara—untuk mengatasi masalah ini; dan c) rendahnya kinerja hasil upaya-upaya penanggulangan konflik tanah ini, menjadi menarik untuk dibahas secara lebih lanjut.

Pada penelitian ini, seperti telah disinggung dalam bagian-bagian terdahulu bahwa, kasus ‘penanggulangan masalah konflik tanah’ ini dilengkapi dengan pendalaman pada satu kasus konflik tanah yang ditemui di lapangan. Upaya ini merupakan ilustrasi bagi analisis tentang kapasitas lokal secara lebih mendalam. Dalam analisis, konflik tanah dimaksud akan diperlakukan sebagai suatu semi outonomous social field10, di mana kinerja kepemimpinan, networks, dan institutions, tiga unsur penting dalam melihat kapasitas lokal, di masing-masing desa penelitian dapat dipahami secara lebih mendalam.

4.1. Panggung Depan Perkara No. 9/Pdt.G/1994/PN.BJW

Gugatan Amir Mandar pada pokoknya adalah sebagai berikut: Ada tanah bekas garapan pribadi (seluas 3.600 m2), yang menurut adat Suku Mbay disebut terang, yang termasuk ke dalam tanah-tanah yang dilepaskan Ketua Suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah setempat melalui Surat Penyerahan Tanah pada tanggal 14 Mei 1987. Hak penguasaan tanah terang menurut adat suku Mbay tetap berada pada bekas penggarap; tidak ada pihak yang dapat menguasai tanah itu kecuali bekas penggarapnya sendiri. Tanah bekas garapan pribadi itu termasuk ke dalam tanah Suku Mbay, karena pembukan tanah itu, Amir Mandar, adalah Suku Mbay.

Sepanjang menyangkut tanah sengketa, penyerahan tanah tahun 1987 itu tidak sah karena tergugat dan suku Mbay tidak terlibat dalam penyerahan tanah itu. Padahal, menurut penggugat, suku Dhawe tidak berhak melepaskan tanah suku atau tanah perorangan dari Suku Mbay.

Tanah-tanah yang kemudian diklaim sebagai tanah adat suku Dhawe, dari sudut pandang suku Mbay disebut sebagai tana sa watu leleng, yang artinya tanah-tanah itu merupakan hak bersama dari seluruh anggota suku Dhawe dan suku Mbay. Ini terjadi karena tanah-tanah itu adalah tanah hasil perang dengan pihak lain di mana suku Dhawe dan suku

10

Sally Falk Moore, “Hukum dan Perubahan Sosial: Bidang Sosial Semi-Otonom Sebagai Suatu Topik Studi yang Tepat,” dalam T.O. Ihromi, (ed.),1993, Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Pendekatan yang dikembangkan Moore, jika dapat dikatakan begitu, dibangun atas dasar fakta bahwa ‘bidang yang kecil dan untuk sebagian otonom itu dapat menghasilkan aturan-aturan dan adat-kebiasaan serta simbol-simbol yang berasal dari dalam, tapi di lain pihak bidang tersebut juga rentan terhadap aturan-aturan dan keputusan-keputusan dan kekuatan-kekuatan lain yang berasal dari dunia luar yang mengelilinginya. Bidang sosial yang semi-otonom ini memiliki kapasitas untuk membuat aturan-aturan, dan sarana untuk menyebabkan atau memaksa seseorang tunduk pada aturannya; tapi sekaligus juga berada dalam suatu kerangka acuan sosial yang lebih luas yang dapat, dan memang dalam kenyataannya mempengaruhi dan menguasainya, kadang karena dorongan dari dalam, kadang-kadang atas kehendak sendiri. Menurut Moore (1993: 152–153), bidang sosial semi-otonom ini

didefinisikan dan batas-batasnya ditentukan bukan melalui organisasinya (mungkin saja merupakan suatu kelompok korporasi atau mungkin juga bukan) melainkan dengan suatu ciri prosesual atau yang terjadi secara berangsur, yang terlihat dari fakta bahwa ia dapat menimbulkan aturan-aturan dan memaksakan atau mendorong ketaatan pada aturan-aturan itu. Oleh sebab itu, tulis Moore, suatu gelanggang di mana sejumlah kelompok korporasi saling berhubungan satu sama lainnya, mungkin saja merupakan suatu bidang sosial yang semi-otonom. Di samping itu, kelompok-kelompok korporasi itu sendiri bisa

Mbay melakukan kerja sama. Bahkan, berdasarkan bheak suku Dhawe, tanah sengketa, dan juga tanah-tanah yang ada di sekitarnya, berada di luar yuridiksi hukum adat (klaim tanah) suku Dhawe. Hukum tanah yang berlaku pada tanah sengketa, dengan demikian, selain hukum adat suku Dhawe juga adalah hukum yang berlaku dalam suku Mbay; karenanya dalam penyerahan tanah tahun 1987 itu (belakangan diakui pula sebagai keharusan pada kasus penyerahan tanah 1962) harus melibat pihak suku Mbay.

Pada intinya jawaban pihak tergugat Syarif Laru cs. adalah sebagai berikut: Kebenaran adanya pribadi-pribadi yang pernah menggarapan tanah sengketa itu diragukan. Tidak ada saksi yang mendukung pengakuan itu. Kalau pun toh kegiatan penggarapan itu ada, tidak mungkin sampai seluas itu, dan kemungkinan besar berada di luar tanah sengketa itu; karena, tanah sengketa itu, setidaknya hingga tahun 1962, masih merupakan hutan. Tanda-tanda tanah sengketa sebagai tanah garapan adalah akibat pengunaan oleh Jepang pada tahun 1942-1943 (dijadikan kebun kapas) dan penggarapan setelah tahun 1962 (setelah tanah diserahkan pada pihak pemda).

Penyerahan tanah tahun 1987 adalah pengukuhan (secara administratif) penyerahan tanah pada tahun 1962 sebelumnya; penyerahan mana telah dilakukan secara adat oleh suku Dhawe; melalui Papu Rae (Kepala Suku Tonga Nanga ketika) itu, yaitu orang yang ditunjuk sebagai pihak yang mewakili Suku Dhawe, dan disaksikan oleh penggugat sendiri.

Pada penyerahan tahun 1962 tidak ada keberatan dari mana pun, termasuk dari pihak-pihak yang sekarang mengatasnamakan dirinya sebagai suku Mbay. Jika tanah sengketa adalah bekas tanah garapan, maka menurut adat suku Dhawe itu merupakan ku rebe; menurut adat Suku Dhawe hak penguasaan ku rebe kembali berada pada kepala suku; sehingga kepala suku berhak melepaskan/menyerahkannya kembali kepada siapa saja.

Penyerahan tanah (baik 1962 maupun 1987) adalah sah karena dilakukan secara adat oleh ketua-ketua suku Dhawe, karena memang hanya ada suku Dhawe. Sebenarnya yang disebut suku Mbay tidak ada; yang disebut-sebut sebagai suku Mbay dalam beberapa waktu belakangan ini pada dasarnya adalah apa yang disebut sebagai rumah pokok Rajo Goa, salah satu dari lima rumah pokok yang ada dalam (persekutuan masyarakat hukum adat) suku Dhawe. Sebab itupula ‘Suku Mbay’ telah terwakili dalam rumah pokok Rajo Goa. Karenanya penyerahan tanah 1962 dan 1987 sah, karena ketua suku Rajo Goa turut melepaskan tanah pada tahun 1962 dan 1987 itu. Dengan demikian pemberlakukan hukum adat Mbay pada tanah sengketa menjadi tidak relevan.

Dari sudut pandang pihak Amir Mandar, tanah yang disengketakan itu, yang dikonstruksi sebagai tanah terang, merupakan ‘hak individual secara adat’. Tanah terang menurut konsep tenurial ‘Suku Mbay’ adalah hak individual tetap melekat pada kebun yang pernah dibuka seseorang meski tanah itu ditinggalkan dalam waktu yang relatif lama. Karenanya Amir Mandar cs. harus menggunakan klaim hak suku (dalam hal ini ‘Suku Mbay’), agar dapat membatalkan tindakan dan/atau alas hak ‘Suku Dhawe’ pada kasus penyerahan tanah 14 Mei 1987, yang dalam prosesnya memang tidak melibatkan ‘Suku Mbay’ (dari sudut pandang warga Suku Mbay), karena dianggap memang tidak pernah ada (menurut keterangan versi fungsionaris adat Suku Dhawe). Dengan adanya klaim keberadaan suku Mbay itulah posisi hak individual Amir Mandar sebagai ku rebe (bekas kebun) dihidupkan. Dalam kerangka klaim suku Dhawe bekas kebun yang sudah tidak digarap dalam jangka waktu yang relatif lama kembali menjadi tanah suku. Klaim hak ‘Suku Mbay’ oleh Amir Mandar diperkuat dengan adanya konsepsi tana sa watu leleng (tanah milik bersama, yaitu tanah Dhawe yang diperoleh melalui perang dengan Lape di mana Mbay turut membantu Dhawe). Karenanya warga suku Mbay juga punya hak atas bidang-bidang tanah yang masuk di dalam ‘wilayah ulaya’ suku Dhawe itu.

Dhawe) maka hak Amir Mandar, yang kalaupun memang pernah membuka bidang tanah yang bersangkutan, menjadi lemah jika tidak dapat dikatakan hilang (karena Kepala Suku memang berhak mengatur peruntukan tanah-tanah suku). Dengan itu pula maka para Ketua ‘Suku Lima’ (5 sub-suku dalam suku Dhawe, lihat uraian dalam bagian berikut) terhindar dari keharusan memusyawarahkan pelepasan tanah pada tahun 1962 maupun tahun 1987 dengan para bekas penggarap (termasuk Amir Mandar). Dengan ‘pilihan posisi’ Para Tergugat (Suku Lima) yang demikian itu maka ‘keharusan’ bermusyawarah dengan ‘Suku Mbay’ (dalam pengertian kelompok warga tertentu, seperti bagian dari kelompok rumah pokok Rajo Goa sekalipun) menjadi tidak ada, dan pelepasan tanah pada tanggal 14 Mei 1987 menjadi sah pula adanya.

Karenanya, dari sudut pandang pihak Amir Mandar, upaya ‘menghidupkan’ Suku Mbay sebagai suatu suku yang berbeda dengan suku-suku yang ada, termasuk dengan Suku Lima, menjadi sesuatu yang niscaya. Sebaliknya, dari sudut pandang suku Dhawe, ‘Suku Mbay’ memang harus tidak ada, setidaknya dalam pengertiannya secara formal.

Nyatanya, bahwa ‘Mbay’ adalah ‘sesuatu’ di wilayah yang bersangkutan adalah suatu realitas sosiologis dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah itu, tentunya merupakan suatu realitas sosiologis yang tidak dapat ditolak begitu saja. Masalahnya kemudian adalah, apakah ia (Mbay) memang telah mewujudkan diri sebagai suatu suku sebagaimana yang dimaknai dalam kehidupan sosial sehari-hari di wilayah itu? Apa sebenarnya makna suku dalam kehidupan masyarakat di wilayah itu sebenarnya? Bagaimana ia terbentuk dan berkembang? Bagaimana pula ia mempertahankan kelangsungan hidupnya?

Pertanyaan ini mau-tidak-mau mengharuskan kita melihat sejarah lebih jauh ke belakang. Betapa pun, dalam pembicaraan sehari-hari memang biasa diidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang disebut sebagai Mbay-Dhawe. Jika orang akan pergi ke tempat-tempat di mana terdapat orang-orang yang dikategorikan sebagai orang Mbay-Dhawe itu orang juga biasa menyebut Mbay-Dhawe sebagai suatu wilayah/tempat.

4.2. Panggung Belakang: Aspek Sosio-antropologis Persekutuan dan Pertengkaran Suku Mbay dan Suku Dhawe

Keebet von Benda-Beckmann mengatakan bahwa hukum tidak hanya dapat diketahui melalui keputusan-keputusan dalam sengketa; suatu pandangan yang menolak asumsi yang didasarkan pada pemikiran bahwa hanya aturan-aturan yang mempunyai sanksi dapat secara memadai disebut sebagai hukum. Nyatanya hukum tidak hanya berlaku dalam sengketa, tetapi juga dalam kehidupan sosial yang bebas sengketa. Penanganan sengketa merupakan suatu bagian penting kehidupan hukum, tetapi tidak secara mendasar lebih penting dari misalnya, hukum yang menyangkut properti atau hubungan kerja, atau proses pembuatan keputusan dalam situasi yang bebas sengketa. Meski begitu, semuanya itu, termasuk penanganan sengketa, tidak akan bisa dipahami tanpa pemahaman tentang aspek sosial politik dari organisasi sosial yang menjadi setting sengketa dan proses pembuatan keputusan-keputusan itu sendiri.11

Karenanya, untuk dapat memahami hal-hal yang terkait dengan perkara Nomor 9/Pdt.G/1994/PN.BJW, kita harus pula memeriksa ‘panggung belakang’ perkara dimaksud. ‘Panggung belakang’ itu mencakup sejumlah hal yang dalam penelitian ini disebut sebagai possible topics, termasuk hal-hal yang menyangkut sejarah asal-usul suku Dhawe dan posisi Mbay di dalamnya; kaitannya dengan tanah-tanah yang diklaim sebagai tanah adat suku Dhawe dan atau suku Mbay itu; sejarah asal-usul suku Mbay dan corak hubungan persekutuannya dengan suku Dhawe, berikut posisi tanah adat suku Dhawe bagi kehidupan warga suku Mbay; dinamika ‘pertumbuhan kesadaran bersuku-suku’ suku Mbay; serta

11

ketegangan-ketegangan hubungan persekutuan suku Mbay dan suku Dhawe, sebagaimana terurai dalam bagian-bagian berikut ini.

Para ‘fungsionaris adat’ suku Dhawe sekarang mengaku sebagai generasi ke 37 dari garis lurus keturunan anak laki-laki pendahulu suku Dhawe itu. Menurut para fungsionaris adat, suku Dhawe terdiri lima rumah pokok, yaitu rumah pokok Kowa Dhawe; rumah pokok Rajo Goa; rumah pokok Tonga Nanga; rumah pokok Tiwu Tasi; dan rumah pokok Gako Tasi. Masing-masing rumah pokok memiliki tugasnya masing-masing, yang diselenggarakan sehubungan dengan keberadaan suku Dhawe. Rumah pokok Kowa Dhawe diakui sebagai inti atau asal pertama dari suku Dhawe. Karena itu rumah pokok Kowa Dhawe menduduki posisi semacam ketua dari persekutuan rumah-rumah pokok yang membentuk suku Dhawe itu.

Dalam struktur ‘pemerintahan adat’, kelima rumah pokok itu memiliki status dan peran yang berbeda satu sama lainnya (lihat Box)

Box: Pembagian peran dalam persekutuan Suku Dhawe

Kowa Dhawe, merupakan pokok asal suku Dhawe, karenanya menjadi kepala/ketua suku Dhawe. Sebagai kepala/ketua tentulah memegang peranan penting dan bertugas mengatur seluruh urusan suku-suku ini, karena itu dalam istilah suku di sebut waka ola/gili ola–perisai kampung. Rajo Goa adalah faksi asala panglima perang dari suku Dhawe. Sesuai dengan namanya, cerita ini berasal dari Sulawesi (Goa), dan merupakan orang kedua atau orang yang paling pertama datang dan beradaptasi dengan orang Dhawe. Dalam istilah dengan bahasa setempat disebut mosa sike, laki bani. Tonga Ngana, dalam perjalanan Tonga Ngana itu berasal dari Soa, dan mendapat tugas sebagai penyampai/semacam Humas untuk menyampaikan hal keputusan atau kesepakatan-kesepakatan kepada masyarakat umum. Tiwo Tasi, dikisahkan berasal dari Sumba/Wio, juga datang dan berjumpa dengan orang Dhawe, kemudian mendapat tugas sebagai pelaksanan upacara-upacara adat, urusan seni dengan istilah qu’ru. Gako Tasi, berasal dari Bugis/Makassar, dan karena mereka ini adalah pelaut-pelaut sebagaimanan Bugis pada umumnya, maka kepada mereka diserahkan tugas sebagai panglima perang tetapi khusus untuk daerah pesisir pantai (masih juga dengan istilah mosa sike laki bani).

Rumah pokok adalah unsur mawa dalam persekutuan suku Dhawe. Masing-masing mawa terbagi-bagi lagi ke dalam sejumlah sepi. Di dalam persekutuan suku Dhawe terdapat 17 sepi. Hubungan-hubungan yang terjadi antar mawa-mawa dan sepi-sepi inilah yang membangun apa yang disebut woe, atau yang sekarang populer disebut sebagai suku itu.

Masing-masing mawa dan sepi memiliki sejarah pertumbuhannya sendiri-sendiri, seiring dengan perjalan waktu yang dilalui oleh suku Dhawe. Suatu ketika, terjadilah perkawinan antara Tuju Bae (laki-laki, keturunan rumah pokok Rajo Goa) dengan Subhi (perempuan, anak Kraeng Jogo, yang kemudian bergelar Kraeng Mbay). Mereka tinggal di Nggolombay (menurut bahasa suku Mbay) atau Olambay (menurut bahasa Dhawe). Di Nggolombay ini dibangun Ngandung, semacam Peo, tapi berupa batang/tanaman yang hidup, tidak mati. Ini berbeda dengan lazimnya peo-peo yang ada di daerah itu, yang biasanya berupa pohon/kayu mati, sebagai tanda perkawinan antara Tuju Bae dengan Subhi.

Turunan Tuju Bae dan Subhi menjadi ‘bagian’ yang ‘kuat’ dalam jalur rumah pokok Rajo Goa. Ini terlihat dari pimpinan atau ketua rumah pokok Rajo Goa, dengan sendirinya, selalu dipegang oleh keturunan Tuju Bae dan Subhi ini. Posisi keturunan saudara dan saudari Subhi lainnya tidak ‘terlalu jelas’.

Nggolombay/Olambay dan kampung-kampung lain yang sekarang diklaim sebagai kampung-kampung suku Mbay pada dasarnya adalah kampung-kampung yang dihuni oleh keturunan Kraeng Mbay dan anak-anaknya.

disandangnya), yang kemudian bergelar sebagai Kraeng Mbay. Ketika datang ke daerah Mbay sekarang ini Kraeng Mbay membawa serta anak-anaknya.

Namun demikian, menurut sejumlah informan yang mengaku sebagai ‘petinggi adat’ suku Mbay sekarang ini, suku Mbay tidak semata-mata berasal dari keturunan Kraeng Mbay ini semata. Sebelum Kraeng Mbay datang sudah ada orang-orang yang tergabung ke dalam apa yang disebut suku Mbay, yang tinggal di ‘kampung asal’ di Nggolombay (bahasa Mbay) atau Olambay (menurut bahasa Dhawe) dan 9 kampung suku Mbay lainnya.12

Kalaupun kemudian Kraeng Mbay yang menjadi semacam ‘puncak asal-asul’ suku Mbay oleh ‘pimpinan-pimpinan’ suku Mbay sekarang ini, itu terjadi karena orang-orang suku Mbay sekarang ini tidak mau menghitung garis asal-usulnya secara tidak akurat. Penghitungan ‘puncak pimpinan’ dibatasi hingga hanya pada tingkat Kraeng Mbay terjadi karena hanya hingga pada tingkat itulah penghitungan garis keturuan itu dapat dilakukan secara akurat, artinya dapat dikenali.

Pimpinan suku Mbay sekarang ini adalah generasi ketujuh dari Kraeng Mbay. Jika satu generasi membutuhkan waktu sekitar 30 tahun untuk melahirkan generasi di bawahnya, maka umur suku Mbay ini, jika hanya Kraeng Jogo yang dijadikan patokan, adalah sekitar 200 tahun.

Menurut fungsionaris adat suku Mbay, bukti bahwa suku Mbay itu ada adalah terlihat dari keberadaan Ngandung, atau Peo Hidup, di Nggolombay (atau Desa Mbay Dam sekarang). Mengapa peo sebagai tanda keberadaan suku Mbay berbeda dengan peo-peo dari suku-suku lain yang ada di daerah itu tidak dapat dijelaskan menurut cara-cara yang biasa digunakan dalam menjelaskan keberadaan peo.

Jika keberadaan suku Mbay terhitung sejak Kraeng Mbay ada maka itu berarti suku Mbay relatif adalah masyarakat pendatang di daerah itu. Menurut ‘pemimpin-pemimpin’ suku Mbay sekarang kesimpulan itu tidak benar. Alasannya, jika memang suku Mbay adalah keturunan para pendatang, menurut sumber dari suku Mbay sekarang, maka tidak mungkin pimpinan hamente Mbay pada masa Swapraja Nagekeo dulu berasal dari keluarga yang sekarang ini mengaku sebagai suku Mbay itu. Argumen ini tentu saja ‘lemah’, karena ‘para pendatang’ yang kemudian tergabung ke dalam persekutuan suku Dhawe dapat saja memiliki posisi yang penting. Bahkan merupakan unsur yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja dalam ‘dewan pimpinan bersama’ suku Dhawe.

4.2.1. Dinamika ‘Pertumbuhan Kesadaran Bersuku-suku’ Suku Mbay

Pada masa Pemerintahan Swapraja Nagekeo (awal abad ke-20 hingga masa awal kemerdekaan), wilayah yang sekarang menjadi wilayah Kecamatan Aesesa ini terbagi-bagi ke dalam 5 (lima) wilayah pemerintahan hamente (dialek lokal untuk menyebut gemeente/Bah. Belanda). Masing-masing adalah: 1) Hamente Dhawe; 2) Hamente Mbay; 3) Hamente Nataia; 4) Hamente Rendu; dan 5) Hamente.

Tidak terlalu jelas faktor-faktor apa yang menyebabkan wilayah-wilayah itu dibagi-bagi dengan cara demikian itu. Jika pemdibagi-bagian itu berdasarkan wilayah suku, maka pertanyaan pokoknya adalah mengapa tidak ada Hamente Lape (nama salah satu suku yang kerap muncul dalam cerita-cerita perang antarsuku di daerah itu, termasuk dengan Dhawe, perang mana yang mengakibatkan sebagian tanah suku Lape menjadi tanah Dhawe sekarang ini); atau, kalau memang tidak ada suku Mbay, mengapa pula ada hamente Mbay?

Menurut para pemuka masyarakat suku Dhawe, ‘wilayah adat’ suku Dhawe terbagi ke dalam dua hamente, masing-masing adalah Hamente Dhawe dan Hamente Mbay. Menurut

12

pemuka-pemuka suku Dhawe dan juga suku Mbay, pada dasarnya wilayah tanah yang kemudian menjadi wilayah Hamente Mbay itu berasal atau diperoleh dari perang melawan suku Lape. Dalam perang itu keturunan-keturunan Kraeng Mbay turut membantu (menurut pemuka suku Dhawe) atau turut terlibat, karena memang sudah menjadi kewajibannya (menurut pemuka suku Mbay). Bahkan, menurut kedua belah pihak, perang suku Dhawe melawan suku Mbay itu dipimpin oleh cucu Kraeng Mbay, yaitu anak dari Boe dengan Ana Kodha Madhu (orang dari Sulawesi yang datang ke daerah itu pada masa-masa setelah Kraeng Mbay bermukim di daerah itu) yang bernama Mandang. Oleh sebab itu, menurut pemuka suku Mbay, wilayah suku Dhawe yang dijadikan wilayah Hamente Mbay itu disebut sebagai tana sa watu leleng, kuru sa pu’u wae samata (tanah yang satu, rumput yang satu, air yang satu, dapat digunakan secara bersama-sama—antara suku Dhawe dan suku Mbay). Menurut suku Dhawe, tanah hanya tanah bekas hamente Mbay yang dapat dimanfaatkan oleh suku Mbay, tetapi seluruh tanah Dhawe, karena orang-orang yang sekarang mengaku sebagai suku Mbay itu adalah warga suku Dhawe juga, khususnya bagian suku Dhawe yang tergabung ke dalam rumah pokok Rajo Go. Dengan demikian, perang antara suku Dhawe (suku Mbay ada di dalamnya) dengan suku Lape ini terjadi pada generasi ketiga dari Kraeng Mbay.

Kepala-kepala mere Hamente Mbay umumnya adalah keturunan garis lurus pihak ayah atau pihak laki-laki dari Mandang. Dari silsilah para kepala hamente, disebut kepala mere atau kepala meze, di Hamente Mbay, terlihat bahwa pada umumnya pra kepala mere Hamente Mbay itu berasal dari keturunan Boe (saudara perempuan Subhi). Dengan demikian, dari sudut garis keturunan, para kepala meze Hamente Mbay ini berasal dari garis keturunan perempuan dari pihak Kraeng Mbay. Garis keturunan laki-laki diperoleh dari Ana Kodha Mandu, pendatang dari generasi berikut setelah Kraeng Mbay.

Mane Tima (kepala meze Hamente Mbay 1925–1950) malah menjadi semacam ‘juru bicara’ para kepala meze dan suku-suku lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Aesesa sekarang ini dengan Raja Nagekeo. Raja Nagekeo sendiri sempat beristrikan seorang perempuan keturunan dari garis Nono (anak laki-laki Kraeng Mbay yang lain).

Dalam pada itu, pada tahun 1949 terbit hasil penelitian Gaspar Gero yang mengatakan bahwa di wilayah penelitiannya (maksudnya wilayah adat suku Dhawe) terdapat apa yang disebutnya sebagai Suku Lima.

Sejarah pertumbuhan suku Dhawe menunjukkan bahwa suku itu pada dasarnya suatu persekutuan yang dinamis sifatnya. Bisa berubah-rubah komposisinya. Dalam kasus suku Dhawe masa lalu, dapat saja bertambah komponen-komponen yang membentuknya. Dalam sejarah perjalanan ke depan, bukan tidak mungkin ‘berkurang,’ dengan lepasnya suku Mbay sebagai suku yang berdiri sendiri.

Tidak diperoleh informasi yang dapat menunjukkan bahwa apakah pada masa-masa itu (hingga tahun 1950-an) terdapat niat untuk menjadikan Mbay sebagai salah satu rumah pokok (mawa) lainnya dalam woe Dhawe. Mengingat sejarah pertumbuhan suku Dhawe sendiri, tentunya hal itu bukan sesuatu yang baru sama sekali. Ini terlihat dari keberadaan rumah-rumah pokok di luar rumah pokok Kowa Dhawe, seperti yang telah disebutkan dalam bagian terdahulu. Boleh jadi, proklamasi Suku Lima oleh Gaspar Gero menjadi penghalang bagi masuknya suku Mbay sebagai salah satu rumah pokok dalam persekutuan suku Dhawe, dan tidak hanya ‘menjadi bagian dari rumah pokok Rajo Goa’ atau menjadi ‘satu sisi dari mata uang yang bernama suku Dhawe’.

4.2.1. Ketegangan-ketegangan Hubungan Persekutuan Suku Mbay dan Suku Dhawe

Pada tahun 1962, Papu Rae (ketua rumah pokok Tonga Nanga ketika itu), atas nama ketua-ketua suku Dhawe menyerahkan tanah untuk pembangunan perkantoran Kecamatan Aesesa kepada Bupati Ngada ketika itu. Menurut pemuka-pemuka suku Mbay, ketika itu suku Mbay sudah protes melalui Ibrahim Remang (ketua rumah pokok Rajo Goa pada saat itu). Menurut pemuka-pemuka suku Dhawe, Ibrahim Remang tidak pernah menyampaikan protes apa pun. Lebih dari itu, tidak mungkin Ibrahim Remang protes, karena penyerahan dilakukan oleh suku Dhawe, dan rumah pokok Rajo Goa yang diketuai Ibrahim Remang ketika itu termasuk ke dalam persekutuan suku Dhawe itu sendiri.

Menurut pemuka-pemuka suku Mbay, protes yang disampaikan pada Ibrahim Remang dan kemudian memang dilakukan Ibrahim Remang itu adalah protes suku Mbay, dan bukan protes Ibrahim Remang sebagai ketua rumah pokok Rajo Goa. Hal ini dimungkinkan karena Ibrahim Remang beristrikan orang suku Mbay dan tinggal di Desa Mbay I sekarang ini.

Mengapa Papu Rae yang menyerahkan tanah pada tahun 1962 itu? Secara adat rumah pokok Tonga Nanga memang merupakan komponen suku Dhawe yang bertugas sebagai pengundang dan sekaligus menjadi tuan rumah bagi pertemuan-pertemuan suku (lihat pembagian tugas antarrumah pokok). Namun, dari sudut suku Mbay, hal itu menunjukkan bahwa kondisi suku Dhawe sudah semakin ‘tidak jelas,’ dan terkooptasi oleh kekuatan pemerintah.

Menurut H. Muhammad Husein Mane Tima (sekarang sebagai salah seorang petinggi adat Suku Mbay), pada tahun 1966 ada usul suku Mbay pada ketua-ketua rumah pokok suku Dhawe untuk melakukan pencabutan/pembatalan perjanjian-perjanjian pelepasan tanah yang telah dilakukan suku Dhawe.

Sekitar akhir tahun 1960-an (1969?) Hamente Mbay dibubarkan. Bersamaan dengan itu beberapa kampung-kampung pemukiman penduduk yang tadinya merupakan bagian dari Hamente Mbay, di-regrouping menjadi desa Mbay I; dan beberapa kampung lainnya menjadi desa Mbay II.

Pada tahun 1975 ada sebuah surat pernyataan pelepasan tanah yang dilakukan antara lain oleh Herman Ngebu (kepala rumah pokok Tonga Nanga ketika itu) atas nama kepala suku Mbay-Dhawe. Namun, menurut Herman Ngebu, surat itu, dan juga surat-surat pernyataan yang lain, dikonsep oleh pihak pemerintah. Pihak kepala suku atau kepala-kepala rumah pokok tinggal tanda tangan saja. Pernah juga ada keberatan dari pihak kepala-kepala suku dan/atau kepala rumah pokok tentang ketidak sesuaian penyebutan itu. Tapi pemerintah tidak peduli dan tetap dengan konsep-konsep surat yang telah disusunnya.

Pada tahun 1985, dalam suatu deklarasi para mosalaki di Kecamatan Aesesa, tidak ada nama tokoh-tokoh yang sekarang menjadi pemuka-pemuka suku Mbay.

Menurut M. Nur, anak kandung dan sekaligus kuasa penggugat, rencana gugatan pun kemudian dipersiapkan.

Tahun 1994, Yusuf Suku dan H. Muhammad Husein Mane Tima, selaku ketua dan wakil ketua suku Mbay, menolak hasil penelitian tentang suku-suku di Kecamatan Aesesa yang dilakukan Pemda Ngada. Pada tahun yang sama, Amir Mandar mengajukan gugatan pada PN. Bajawa, konon juga karena merasa ditantang oleh saran yang dikemukakan Petrus Pena, Camat Aesesa ketika itu.

5. Suku dan Konflik Pertanahan

Persengketaan Dhawe-Mbay dapat ditelusuri dan sekaligus dipahami juga dari beberapa hal pokok berikut ini. Pertama, kasus ini berakar dari tidak jelasnya posisi Mbay dalam persekutuan suku Dhawe. Hal ini menjadi penting adalah karena tersingkirnya pemuka-pemuka suku Mbay dalam proses-proses pengambilan keputusan yang penting, terutama dalam pelepasan tanah suku. Kedua, tengah terjadi masalah kelangkaan tanah, baik anggota-anggota masyarakat yang posisinya dalam persekutuan suku ‘tidak kuat’ maupun keprihatinan terhadap masalah ketersediaan tanah pada umumnya.

Kasus ini juga tidak dapat dilepaskan dari pemberontakan ‘anak suku’ karena terkooptasinya pemuka-pemuka suku-suku oleh pemerintah. Terutama suku-suku dan ketua-ketua suku yang memiliki posisi dan peran penting (atau yang dipentingkan). Situasi ini meresahkan ‘unsur-unsur progresif’ dari suku-suku yang bersangkutan. Mereka-mereka ini akhirnya merintis jalan tersendiri yang diharapkan dapat memperbaiki situasi.

Menghadapi perkembangan yang ada, para pihak menggunakan—termasuk di dalamnya memanipulasi—ketentuan-ketentuan adat, termasuk sistem kekerabatan yang menjadi landasan utama sistem sosial dan sistem politik masyarakat yang bersangkutan. Realitas adat sebagai suatu yang dinamis telah menempatkan adat pada posisi yang dilematis. Di satu pihak, adat adalah ‘energi sosial’ yang mampu menggerakkan kehidupan masyarakat. Namun di pihak lain, aspek dinamis adat telah menjadikan adat sebagai sesuatu yang sulit untuk dijadikan pedoman (karena wujudnya terus berubah); mudah diputarbalikkan maknanya; rawan rekayasa; terlebih lagi ketika ia digunakan sebagai ‘alat bukti’ dalam suatu mekanisme penyelesaian sengketa formal (yang sejatinya dibangun dengan paradigma yang berbeda sama sekali dengan paradigma adat itu sendiri).

Intervensi pihak luar, khususnya negara, semenjak masa pemerintahan swapraja hingga sekarang, memperkeruh permasalahan dan posisi intitusi-institusi masyarakat yang ada. Begitu pula, penyebutan-penyebutan suku, kepala suku, fungsionaris suku, kelompok masyarakat adat, rumah pokok yang tidak konsisten turut memperkeruh situasi.

6. Catatan Akhir

Soetandyo Wignjosoebroto (2000) pernah menulis,13 azas teritorialitas dalam sistem pengorganisasi pemerintah di tingkat komunitas diintroduksikan oleh Pemerintah Hindia-Belanda, termasuk cara desa-desa memperoleh kepalanya, melalui pemerintah ad interim Inggris (1812–1817). Kebijakan itu nyata kalau dimaksudkan untuk membuka apa yang dinamakan ruang publik (public sphere) yang menjadi prasyarat kehidupan demokratis. Lebih lanjut dikatakan bahwa, sekalipun tidak pernah dinyatakan secara eksplisit dalam

13

Soentandjo Wignjosoebroto, “Menggagas Perundangan Baru Tentang Pemerintahan Desa: Demi Terwujudnya Demokratisasi dan Penguatan Fungsi Sosial Desa,” dalam Angger Jati Wijaya, et.al., 2000,

wacana ilmu pemerintahan, patutlah diduga bahwa kebijakan kolonial itu—apabila memang benar mengacu ke model gemeente (yang sepenuhnya merupakan public sphere tempat para warga dalam suasana egalitarian berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat)—mencoba secara berangsur-angsur mendorong kehidupan-kehidupan pedesaan di Jawa ke realitasnya yang pasca feodal dan/atau pasca adat gemeenschap yang kuno. Hanya saja karena pertimbangan-pertimbangan pragmatis (yang bersangkutan dengan masalah pembiayaan dan keuangan) sajalah yang menyebabkan pemerintahan kolonial tak hendak bertindak tergesa-gesa untuk menjadikan orang-orang Jawa di daerah pedesaan menjadi burgers dan desa-desa menjadi burger-gemeenschap. Maka kebijakan colonial—yang karena alasan pragmatis tersebut di muka—hendak menerapkan sistem indirect rule dalam pemerintahan di tanah jajahan, dengan strategi integrasinya (dan bukan strategi asimilasi yang disebut vernederland-sing) tetaplah bertahan sampai pecahnya Perang Dunia II.

Dikatakan pula, teritorialisasi itu pada asalnya adalah suatu upaya menciptakan zona-zona netral yang bersuasana sebagai ruang publik, tempat manusia-manusia—dengan menanggalkan atribut-atribut primordial mereka masing-masing yang privat, untuk menjelma dalam kapasitas mereka masing-masing yang baru sebagai sesama warga suatu negara bangsa—bisa bertemu dan membuat berbagai kesepakatan. Namun, betapa pun juga terpujinya maksud tersebut, sesiap apa pun orangnya haruslah menyadari bahwa mengubah suatu organisasi kehidupan masyarakat lokal secara mendasar—dari afiliasi-afiliasinya yang kesukuan-primordial atau parokial (yang oleh karena itu juga serba eksklusif) ke afiliasi-afiliasi yang baru, ialah sebagai warga masyarakat nasional yang berjiwa egalitarian (yang oleh sebab itu juga selalu bersikap inklusif) tidaklah semudah membalik telapak tangan. Perubahan seperti itu tidaklah mungkin menghasilkan efek yang diharapkan manakala dilakukan dengan hanya berdasarkan keputusan legislatif saja. Teritorialisasi dan juga demokratisasi, pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi sosial-kultural yang akan mengena seluruh tatanan konfigurasi suatu masyarakat, yang oleh sebab itu tidaklah mungkin terwujud kalau cuma dicukupkan sebagai suatu proses transplantasi, bersarankan kekuatan hukum formal yang koersif sekalipun.

Kajian atas kasus-kasus di Kecamatan Golewa dan Aesesa, Kabupaten Ngada, NTT, menunjukkan kepada kita bahwa upaya pembukaan ruang publik (yang bersifat inklusif) pada ruang-ruang kehidupan masyarakat yang masih bersuku-suku dan genealogis, sebab itu pula bersifat primordial (eksklusif), yang telah dimulai sejak awal abad ini, dan semakin gencar pada masa Orde Baru (terutama melalui perangkat UU No. 5/1979 yang telah dicabut itu), nyatanya telah gagal total. Upaya ini dalam kenyataannya bukannya menjadikan ruang hidup yang bersuku-suku itu menjadi hilang, melainkan malah menjadi subur dan tetap eksis, meski dalam satuan sosial yang warganya lebih kecil jumlahnya.

Yang terjadi di lokasi penelitian adalah bahwa wilayah-wilayah pengelolaan ruang kehidupan publik (khususnya kebijakan pembentukan desa sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemerintahan desa yang ada) justru menjadi wahana (baca: basis material) bagi terwujudnya satuan-satuan sosial ‘suku baru’ (yang hubungan-hubungan sosial dan teritorialnya didasarkan pada garis-garis hubungan genealogis tertentu). Dengan demikian, upaya de-suku-isasi itu, yang dilaksanakan oleh negara selama ini, terkadang dengan kekuatan yang represif, justru memunculkan arus pemisahan diri yang mengencang (dengan semangat suku ‘baru’ dan ‘tersendiri’); yang pada akhirnya, logis saja, membuka ruang konflik harizontal sesama suku, sebagaimana yang digambarkan oleh konflik-konflik pertanahan yang telah diuraian di atas.

administratif yang mengatur soal pembentukan desa yang baru, sebagaimana yang diatur oleh peraturan-perundangan yang berhubungan dengan Pemerintahan Desa. Ironisnya, keberadaan LSM yang salah kaprah menerapkan konsep pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat juga seringkali mondorong proses pencipataan suku-suku baru ini. Pada masa sebelum ada kekuatan ‘supra suku’ gerak pemisahan diri, dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya, memang sudah ada. Namun gerak itu relatif terhambat karena tidak adanya kekuatan ‘supra suku’ yang dapat dijadikan pelindung, kecuali embrio dan atau kehendak pemisahan suku itu sendiri.

Pada masa-masa sebelum adanya kekuatan ‘supra suku’ upaya pemisahan diri ini memerlukan kesiapan suku yang amat matang. Seperti soal kesiapan yang diperlukan untuk melakukan ‘perang tanding.’ Sekarang, program pengembangan desa sebagaimana yang diatur oleh perangkat peraturan-perundangan yang ada dapat saja serta-merta menjadi kendaraan yang paling empuk untuk ditunggangi untuk membentuk suku baru.

Meski begitu, proses yang demikian itu menjadikan suku sebagai suatu institusi dalam situasi yang dilematis (ambigu?). Gerak pemisahan diri itu tentu saja dapat dilihat sebagai adanya suatu kapasitas lokal yang sangat pontensial, di mana identitas suku dapat menggerakkan aksi bersama untuk mencapai tujuan bersama (memisahkan diri). Adanya identitas yang dijunjung bersama, tidak hanya sekedar menjadi bagian dari keberadaan suku yang lama, tentunya akan memicu solidaritas suku yang dapat dilairkan menjadi energi sosial kreatif bagi pencapaian tujuan-tujuan bersama susku itu sendiri. Namun, arus pemecahan diri yang demikian itu tentu saja akan menempatkan suku sebagai suatu kekuatan yang ‘kecil-kecil,’ karena gerak pemecahan suku itu bagaimana pun akan disertai dengan gerak pemecahan kekuatan suku yang ada sebelumnya. Kondisi ini tentunya tidak akan ideal, karena, dengan demikian, akan menempatkan negara dalam posisi yang kuat di atas masyarakat (apa lagi bagi suku yang berlindung di balik kehadiran negara itu sendiri). Sementara, masyarakat sendiri akan berada dalam posisi yang saling bertentangan satu sama lainnya (sebagai akibat pemecahan suku itu).

Upaya teritorialisasi justru melahirkan tuan-tuan tanah, terutama karena dikenalkannya konsep ‘Raja’ pada tingkatan Pemerintahan Swapraja. Singgungan dengan pihak luar (negara dan program-programnya) mendorong terjadinya individualiasi jabatan pimpinan dalam tatanan suku (yang sebelumnya kolektif). Bersamaan dengan itu, pemimpin yang makin tunggal ini menjelma pula menjadi tuan tanah (suatu konsep yang sebenarnya tidak dikenal), karena ketika negara dan programnya butuh tanah maka diperlukan pihak penguasa dari dalam suku yang dapat melepaskan pelepasan tanah suku itu (individualisasi jabatan dalam suku). Dalam prosesnya, tuntutan kehidupan berubah. Kebijakan-kebijakan negara juga tidak mendukung kebijakan-kebijakan dalam suku (misalnya hak adat tidak diakui). Kepala suku jadi selfish (egois) dan menjual tanah. Jabatan tuan tanah pun makin diaktifkan. Rakyat jadi terlantar. Hak ulayat yang tadinya bebas berubah menjadi tidak bebas lagi. Tanah ulayat dikuasai para individu, yaitu para tuan tanah itu.

Tentu saja arus besar membangkitkan suku baru tidak semata untuk memperoleh hegemoni budaya semata melainkan untuk memperoleh sumber daya yang dialirkan (oleh negara) kepada desa. Aliran sumber daya ini perlu direbut karena 1) sumber-sumber kehidupan lokal yang memang makin terbatas (sebagian akibat digerogoti negara, melalui pajak-pajak/retribusi/tata niaga yang tidak adil dan penyedotan pengahasilan lokal melalui pembelian barang-barang yang tidak dihasilkan di kepung/pengaruh perubahan gaya hidup maupun karena terjadinya peningkatan kebutuhan dari dalam sendiri); 2) tidak terdistribusinya sumber daya yang masuk itu secara merata (hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, umumnya keluarga atau suku-suku dominan dalam desa yang bersangkutan).

Lampiran

Rangkuman Beberapa Kasus Sengketa Tanah

1. Kasus Tanah Enek (Desa Mbay II)

Kasus ini berawal dari penetapan batas—yang secara formal tercakup dalam program ‘persehatian batas desa’— antara (semula) desa (sekarang) Kelurahan Mbay I dan (dulu) desa (sekarang) Kelurahan Mbay II yang berlangsung pada tahun 1992 lalu. Masalah muncul ketika sebagian dari wilayah yang disebut ‘Kampung Enek’ menjadi bagian dari wilayah administrasi Kelurahan Mbay I. Menurut para peserta diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan di Kelurahan Mbay II, Kampung Enek adalah ‘kampung lama’ (kampung adat) dari warga Kelurahan Mbay II sekarang.

Penetapan batas definitif wilayah ini sebenarnya, ‘secara hukum formal,’ tidak ada masalah. Artinya, meskipun sebidang berada di wilayah administrasi desa tertentu dan ‘penguasa’ dan/atau ‘pemilik’-nya tinggal di desa yang lain, hak ‘penguasaan’ dan/atau ‘pemilikan’ warga yang tinggal di desa lain itu adalah tetap. Para peserta diskusi kelompok terarah pun sepakat bahwa perbedaan status wilayah administrasi pemerintahan desa itu tidak serta merta mengalihkan status penguasaan lahan/tanah. Namun, dalam realitas kehidupan sehari-hari faktanya berbeda dengan wacana yang berkembang itu. Boleh jadi, masalahnya akan menjadi lain ketika hal itu terjadi di dalam konteks sosial tertentu di mana, di satu pihak, status hak itu tidak terjamin secara pasti dalam sistem peraturan-perundangan yang formal; dan di pihak lain, status hak (tradisional) yang dipegang itu beralas pada satuan sosial-budaya yang berbasis pada satuan teritorial tertentu. Sebagaimana yang terjadi di wilayah penelitian ini, dalam hal ini bagi warga Desa/Kelurahan Mbay I, sebagaimana yang dikemukakan oleh warga Desa/Kelurahan Mbay II, penetapan batas ini dikuatirkan memberikan semacam ‘dasar hukum’ bahwa wilayah ‘kampung Enek’ yang setelah ‘persehatian batas desa’ itu menjadi wilayah teritorial ‘milik’ Desa/Kelurahan Mbay I. Menurut warga desa/kelurahan Mbay II, adanya ‘pengakuan pemilikan’ oleh warga Mbay I itu ditandai oleh adanya ‘penyerobotan’ warga Desa/Kelurahan Mbay I terhadap ladang-ladang yang sebenarnya ‘dimiliki’ oleh warga Desa/Kelurahan Mbay II sekarang, hal mana tidak pernah terjadi pada masa-masa sebelum penetapan batas defenitif pada tahun 1992 itu.

Bentuk ‘penyerobotan’ itu adalah ‘ditanaminya ladang-ladang yang, menurut warga Kelurahan Mbay I, tidak digarap;’ ‘dicabutnya pagar-pagar ladang, sehingga ternak mengganggu tanaman yang sedang tumbuh;’ dan ‘dibakarnya rumah milik warga Desa/Kelurahan Mbay II yang berada di lokasi yang disengketakan itu oleh warga Desa/Kelurahan Mbay I.” Beberapa warga Desa/Kelurahan Mbay I malah ada yang membangun rumah dan rumah ladang.

Tindakan ‘penyerobatan’ oleh warga desa/kelurahan Mbay I ini dibalas oleh warga Desa/Kelurahan Mbay II dengan cara yang sama. Pagar-pagar ladang baru dicabut, ladang dirusak, dan ada pula rumah/pondok baru yang dibakar.

Sejauh ini, menurut warga Desa/Kelurahan Mbay II, belum ada korban nyawa di kedua belah pihak.14 Memang, tidak terlalu jelas apa dampak Sengketa Tanah Enek ini bagi kehidupan warga kedua desa ini sehari-hari. Beberapa warga mengaku bahwa atas tindakan itu “kami, (warga Kelurahan Mbay II) kehilangan lahan garapan. Hidup jadi tambah susah.” Meski begitu, praktis hubungan personal, baik atas dasar hubungan kekerabatan, ketetanggaan, maupun atas dasar hubungan-hubungan sosial lain pada umumnya, menurut berbagai pihak, masih berlangsung seperti sediakala. Warga Mbay II masih bisa lalulalang di wilayah Mbay I. Begitu pula sebaliknya. “Sebenarnya kami ini saling bersaudara semuanya,” ungkap seorang tokoh masyarakat Kelurahan Mbay II.

Hanya saja, suasana akan berubah menjadi lain ketika warga desa diajak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan kehidupannya. Seringkali pula suatu ‘ketidaknormalan,’ misalnya ada kasus pembunuhan atau masukkan ternak ke ladang penduduk, dicurigai sebagai bagian dari kasus sengketa tanah Enek ini. Adanya rasa saling curiga antar kedua belah pihak amat terasa dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kasus Sengketa Tanah Enek ini mengeraskan sengketa atas nama ‘suku Dhawe’ dan ‘Suku Mbay’ yang ‘dipicu’ oleh kasus gugatan oleh Amir Mandar cs. (lihat uraian dalam bagian-bagian berikut). Kebetulan pula Amir Mandar cs. adalah warga Kelurahan Mbay I sekarang. Tuduhan adanya upaya-upaya ekspansi dari ‘Suku Mbay’ semakin mendapatkan pembenarannya.15

14

Ketika diskusi kelompok terarah berlangsung terungkap bahwa pernah terjadi sebuah kasus pembunuhan. Terungkap pula dalam diskusi kelompok terarah ‘kasus pembunuhan’ turut meningkatkan ketegangan antarwarga Mbay I dan Mbay II. Ada dugaan kasus ini terkait dengan kasus Sengketa Tanah Enek ini.

15

Menurut warga Desa/Kelurahan Mbay II yang ikut dalam diskusi kelompok terarah, ‘penyerobotan’ ini bukanlah tindakan warga desa/kelurahan Mbay I orang per orang, melainkan ‘tindakan bersama’ warga Kelurahan Mbay I. Ini terlihat dari keterlibatan aparat pemerintahan dan LKMD Desa/Kelurahan Mbay I dalam ‘merestui’ tindakan-tindakan ‘penyerobotan’ yang dilakukan warga Desa/Kelurahan Mbay I itu. Malah, menurut warga Desa/Kelurahan Mbay II, tanah (sebagian) ‘Kampung Enek’ itu akan dibagi-bagi kepada warga

Desa/Kelurahan Mbay I lainnya. Sebab, hasil ‘persehatian batas desa’ antara Kelurahan Mbay I dan Kelurahan Mbay II telah menyebabkan beralihnya ‘hak penguasaan’ (sebagian) tanah Kampung Enek ini pada masyarakat warga Kelurahan Mbay I.

Meski Desa/Kelurahan Mbay I dan Mbay II sudah ada semenjak sebelum tahun 1992 (Desa Mbay I dan Mbay II ada setelah adanya kebijakan penataan desa pada tahun 1960-an), kasus perebutan tanah ini tidak terjadi, karena belum ada ‘batas desa/kelurahan definitif’ itu. Menurut para peserta diskusi kelompok terarah, tidak adanya kasus penyerobotan sebelum tahun 1992 itu terjadi karena pada masa itu, dengan belum adanya ‘persehatian tata batas,’ maka posisi dan/atau status penguasaan lahan masih berada di bawah sistem pengelolaan satuan wilayah administrasi hamente (dalam hal ini hamente Mbay).

Karena itu, warga Desa/Kelurahan Mbay II menuntut batas definitif melalui ‘persehatian batas desa’ tahun 1992 itu dibatalkan, dan memasukkan wilayah yang disengketakan itu menjadi wilayah administratif Desa/Kelurahan Mbay II sekarang. Sebab, menurut warga Mbay II, tanah yang disengketakan itu adalah haknya warga Desa/Kelurahan Mbay II sekarang.

Adapun alasan yang menjadi dasar tuntutan warga Kelurahan Mbay II itu adalah sejarah keberadaan kampung Enek dan Desa—dan kemudian Kelurahan—Mbay II itu sendiri. Pada zaman ‘pemerintahan hamente’ (kira-kira hingga tahun 1950-an) wilayah Kelurahan Mbay I dan Mbay II sekarang termasuk ke dalam wilayah pemerintahan Hamente Mbay. Wilayahnya meliputi ‘ulu Wundu ikong Towak.’ Setelah hamente dihapus, kira-kira awal tahun 1960-an, wilayah Hamente Mbay ini dibagi-bagi ke dalam 3 wilayah yang kemudian disebut desa. Masing-masing adalah: 1) Desa Uluda (meliputi ‘kampung-kampung’ Wundu, Nggolombai, Lelak, dan Mbo’a Tiba); 2) Desa Rungaleke (meliputi ‘kampung-kampung’ Bo’a Ras, Bo’a Maki, dan Mbaling); dan 3) Desa Shagolewa (meliputi ‘kampung-kampung’ Bago, Kolikapa, Towaklaing, dan Enek). Kemudian, berdasarkan sebuah Peraturan Daerah, ketiga wilayah desa ini ‘dilebur’ lagi ke dalam 2 desa (baru), setelah mengurangi wilayah kampung) lama/terdahulu dan menambahkannya dengan wilayah (kampung-kampung) baru. Kedua desa itu adalah Desa Mbay I (meliputi ‘kampung-kampung’ Nggolombay, Lelak, Mbo’a Tiba, Bo’a Ras, dan Mbo’a Maki); dan Desa Mbay II (meliputi ‘kampung-kampung’ Bago, Kolikapa,

Towaklaing, Enek, dan Mbaling). Sementara ‘kampung’ Wundu di masukkan ke dalam wilayah administrasi Desa Dhawe. Pada tahun 1998/1999, status Desa Mbay I dan Mbay II berubah pula menjadi Kelurahan Mbay I dan Kelurahan Mbay II. Meski begitu, sebelum dilakukannya ‘persehatian batas desa’ pada tahun 1992 itu, batas pasti di antara kedua desa itu tidaklah begitu jelas.

Menurut seorang informan (Yosef Nusa), penetapan batas definitif pada tahun 1992 itu dilakukan tanpa musyawarah dengan warga Desa (ketika itu) Mbay II. Penetapan itu hanya dilakukan oleh camat ketika itu, dengan hanya melibatkan ‘tokoh-tokoh masyarakat’ yang ketika itu menjadi anggota LKMD di masing-masing desa. Pertemuan untuk menetapkan batas defenitif itu tidak melibatkan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Dengan kata lain, penetapan itu hanya melibatkan LKMD yang menurut Yosef Nusa adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Kepala Desa ketika itu dan tidak diakui oleh masyarakatt sebagai pihak yang dapat mewakili kepentingan masyarakat ketika itu.

Menurut Yosef Nusa, karena tidak aspiratif, warga masyarakat memprotes keputusan itu. Pada tahun 1993, untuk merespons keberatan warga Desa/Kelurahan Mbay II, diadakan pertemuan di Alorongga yang dihadiri para tokoh adat dari Mbay I dan Mbay II, atas prakarsa Pemerintah Desa Mbay I ketika itu. Anggota panitia penyelenggara pertemuan itu diambil dari warga kedua desa yang tengah ‘bertikai’ itu. Ternyata dalam pelaksanaannya masyarakat Mbay II tidak dilibatkan (Mengapa?). Hal ini menimbulkan protes masyarakat Mbay II. Apalagi dalam pemetaan di Kampung Enek, penitia sempat membongkar salah satu rumah penduduk dengan alasan rumah tersebut berada di jalur jalan yang baru dipetakan itu. Protes masyarakat Mbay II membuahkan upaya pertemuan antara masyarakat kedua desa yang diselenggarakan di Mbay II. Tapi upaya penyelesaian ini macet.

Menurut informasi Lurah Kel. Mbay II sekarang, masalah tanah Kampung Enek ini bisa menimbulkan masalah SARA (khususnya konflik antar agama). Karena warga masyarakat Mbay I mayoritas beragama Islam, sedangkan mayoritas warga Kelurahan Mbay II adalah beragama Katolik.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pertemuan di Mbay II itu adalah: Tokoh-tokoh masyarakat kedua desa; Tokoh-tokoh adat kedua desa; Kades kedua desa; Anggota LKMD kedua desa.

Pada tahap selanjutnya pihak DPRD telah pula melakukan peninjauan ke lokasi. Setelah itu, belum ada perkembangan yang lain.

2. Kasus Sengketa Lahan antara Suku Rendu dan Suku Raja (Langedhawe)

Kasus ini sudah mulai terjadi sejak tahun-tahun akhir era tahun 1960-an lalu. Lahan yang dipersengketakan adalah lahan yang disebut Nata Bidha. Nata Bidha adalah sehamparan lahan pertanian yang semula merupakan lahan pertanian suku Rendu. Di hamparan ini terdapat pula beberapa wilayah yang merupakan tempat

penyelenggaraan ritual keagamaan suku Rendu. Kasus ini diawali oleh kebijakan Pemda Ngada untuk lebih memaksimalkan penggunaan lahan di daerah itu. Kebijakan itu berupa upaya pencetakan sawah baru. Sawah-sawah baru yang dibuka melalui proyek Pemerintah Kabupaten Ngada itu kemudian dibagikan pada warga yang berasal dari suku Raja. Kebijakan ini berkaitan dengan makin banyaknya penduduk Desa Raja (pusat sebuah kecamatan di daerah itu) dan beberapa desa lain yang ada di sekitarnya, sementara lahan garapan terasa makin terbatas.

Pada tahun-tahun akhir era tahun 1960-an itu, di bawah ‘restu’ Pemda Ngada dan ‘pengawalan’ aparat keamanan, sedikit demi sedikit namun pasti, warga suku Raja mulai menggarap bidang-bidang lahan yang ada di Nata Bidha. Termasuk lahan-lahan yang berada di luar proyek pengembangan pertanian yang disponsori Pemda Ngada. Diiringi dengan berbagai bentuk intimidasi sedikit demi sedikit namun juga pasti warga suku Rendu mulai tersingkir.

Pada tahun 1969 mulai ada protes dari warga suku Rendu. Melalui Pemda Kabupaten Ngada warga suku Rendu minta warga suku Raja keluar dari tanah warisan nenek moyangnya itu. Bersamaan dengan itu beberapa warga suku Rendu kembali menggarap tanah-tanah di Nata Bidha. Beberapa di antaranya adalah lahan yang juga tengah digarap suku Raja. “Tapi, pihak Pemda dan keamanan, tampaknya lebih berpihak pada suku Raja. Protes kami bukannya ditanggapi dengan mengusir orang suku Raja tapi malahan kami yang didesak agar mau melepaskan tanah adat kami itu secara adat, walaupun dengan cara-cara yang penuh penipuan,” cerita Vincent Mosa Foa, warga suku Rendu yang sekarang ini jadi ‘motor’ masyarakat Rendu untuk memperjuangkan kembali tanah adat yang telah dirampas oleh suku Raja (Vincent ditunjuk secara adat untuk menjadi juru bicara dan ‘komandan’ berbagai upaya untuk pengembalian tanah adat suku Rendu).

Upaya warga suku Rendu untuk mengembalikan tanah adatnya itu adalah awal dari penderitaan yang berkepanjangan hingga sekarang. Pada tahun 1969, upaya pendudukan kembali tanah adat Suku Rendu oleh warga suku Rendu dibalas dengan berbagai tindakan intimidasi hingga penganiayaan. Pada suatu kejadian pada tahun itu, ada 3 warga yang menjadi motor perjuangan menjadi korban tindakan penganiayaan. Karel Tuza, Piet Tae, dan Bernabas Bope, disergap dikebunnya masing-masing. Meski mereka sempat melarikan diri, setelah diburu-buru oleh banyak orang, beberapa di antaranya kemudian dikenal adalah petugas keamanan yang masih aktif, ketiganya ditangkap dan kemudian dibawa ke Raja. “Karena tetap bekerja, akhirnya mereka bertiga dikejar sampai ke Rendu Ola. Penganiayaan ini disaksikan oleh Mathias Djawa yang kebetulan lewat di tempat kejadian sewaktu pulang sekolah. Ia melihat bapaknya (Barnabas Bope, pen.) sedang dianiaya oleh polisi, dipukul dengan mengunakan bambu yang panjang +2 meter. Barnabas Bope hanya melipat tangan dan

bergeming. Darah bercucuran di kening karena didera dan dihantam terus dengan bambu yang sudah pecah. Hal ini menimbulkan kengerian dan trauma bagi warga di Rendu Ola hingga hari ini,” cerita Vincent Mosa Foa.

Di Raja mereka disekap, direndam dalam air, tidak diberi makan, dan dipukuli. Penganiayaan ini berangsung hingga keesokan harinya. Akibat berbagai tindakan kekerasan ini, gigi Karel Tuza rontok semua, hingga tidak bisa makan untuk beberapa waktu. Ketika dilepas keesokan harinya ketiganya dikenakan wajib lapor atas kesalahan yang tidak jelas dan tidak dapat diterima. Mereka juga dengan tegas dilarang melanjutkan kegiatan di Nata Bidha.

Dalam proses itu dikatakan pula bahwa ketiganya telah membangkang terhadap kebijakan pemerintah. Dikatakan membangkang karena, menurut pihak yang memproses ketiga ‘pemberontak’ itu, lahan Nata Bidha sudah dilepaskan secara adat kepada pemerintah. Karena sudah dilepaskan maka pemerintah bebas

membagikannya pada pihak-pihak yang dianggap pantas oleh pihak pemerintah. Padahal, menurut para aktivis suku Rendu, penyerahan itu tidak pernah ada. Hanya saja memang ada kejadian, itu berlangsung dalam proses penyelesaian kasus dimaksud, di mana pihak suku Rendu menyerahkan mekanisme penyelesaian kasus itu pada pemerintah. “Masyarakat taunya itu urusan Pemerintah. Masyarakat percaya pada Pemerintah. Jadi, yang diserahkan adalah mekanisme penyelesaiannya. Bukan tanahnya,” kata Vincent. “Tapi, maklumlah, tua-tua adat kami ini kan ‘orang bodoh,’ tidak ada yang bisa baca tulis. Di suruh tanda tangan, ya tanda tangan. Tidak tahu apa isi surat yang ditanda tangani. Boleh jadi ada yang menukar maksud isi surat-surat itu. Tua-tua adat kami itu tanda tangan saja tidak bisa. Ada tanda tangan yang dipalsukan. Ada juga yang dipaksa untuk memberikan cap jempol,” jelas Vincent.