DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT )

MUHAMMAD SYARIF A. ALI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2010

i

PERNYATAAN MENGENAI TUGAS AKHIR DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Memudarnya Bari Dan Kelembagaan Mabari (Studi Pada Komunitas Petani Kelapa di dua Desa di Kabupaten Halmahera Barat) adalah karya saya dengan arahan dari Komisi Pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau di kutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Agustus 2010

Muhammad Syarif. A. Ali

ii

MUHAMMAD SHARIF A ALI. Fading Bari and Institutional Mabari (Studies in Community Peasant Coconut Two Villages in West Halmahera District). Under Guidance of LALA M. M. KOLOPAKING and TITIK SUMARTI.

Bari as social values that basis mabari institution as a social process in the form

of cooperation activities among rural residents is known in the West Halmahera District. However, due to development or modernization process that followed by introduction of technology, information, organization of government bureaucracy and capital to the rural community diminish and weaken the mabari institution. By using qualitative method, this research describe the development and changes in mabari institution as community institutional cooperation in two villages in the district or village in Sahu sub-district, West Halmahera District. Results of this research show that bari as the social value basis of mabari institution was fading but still become the social life order in most community, especially in the coconut plantation community. Although, the intensity of binding strength and institutionalization of various bari and mabari between villages. Recently, Bari and mabari was found in the community context of social development was linked to the historical roots and village or kampong culture. Research also found the impact of development on agricultural institution that related to bari and mabari in the two villages research. Dynamics element change also found that bari and mabari value still have a big advantages in community. There is also a symptoms that villages whose have adat leader can better maintain bari and mabari. Research result also found that mabari social cooperation still hooked up with various aspects of development, ranging from social oversight for the maintenance of social solidarity, setting up market of agriculture products, until controlling access of natural resources. The role of village government can be enhanced by the existence of mabari. Therefore,

mabari still potentially be a social process which brought all parties that needs to

be preserved and re-utilized in the lives of rural communities in West Halmahera Regency .

Keywords : Bari as social value, Mabari as community cooperation institution, coconut peasant community development, social change.

iii

MUHAMMAD SYARIF A.ALI. . Memudarnya Bari Dan Kelembagaan Mabari ( Studi Pada

Komunitas Petani Kelapa di Dua Desa di Kabupaten Halmahera Barat). Dibimbing oleh LALA

M. KOLOPAKING dan TITIK SUMARTI.

Bari merupakan nilai dasar kelembagaan masyarakat yang dikenal sebagai Mabari, yang keberadaan kelembagaan tersebut sebagai pranata sosial dengan dasar proses sosial

yang bersifat assosiatif di Kabupaten Halmahera Barat. Gejala melemahnya kohesifitas sosial diperkirakan berkaitan dengan melemahnya bari atau nilai-nilai sosial yang mengatur pola dan semangat hidup yang di dasarkan pada kepercayan, keterbukaan, saling peduli, saling menghargai, dan saling menolong diantara anggota kelompok masyarakat. Padahal mabari sebagai kelembagaan lokal dapat didayagunakan untuk menjaga solidaritas masyarakat dalam pembangunan. Bahkan, ada pandangan, bahwa pemanfaatan kelembagaan-kelembagaan lokal tersebut dapat dijadikan sarana efektif untuk percepatan pembangunan pedesaan di Kabupaten Halmahera Barat. Dengan dasar pemikiran, bahwa nilai-nilai budaya dan pengetahuan lokal yang telah lama tertanam dalam masyarakat menjadi modal yang berharga pembangunan. Berdasarkan perkembangan itu penting dilakukan kajian keberadaan dan perkembangan bari dan mabari.

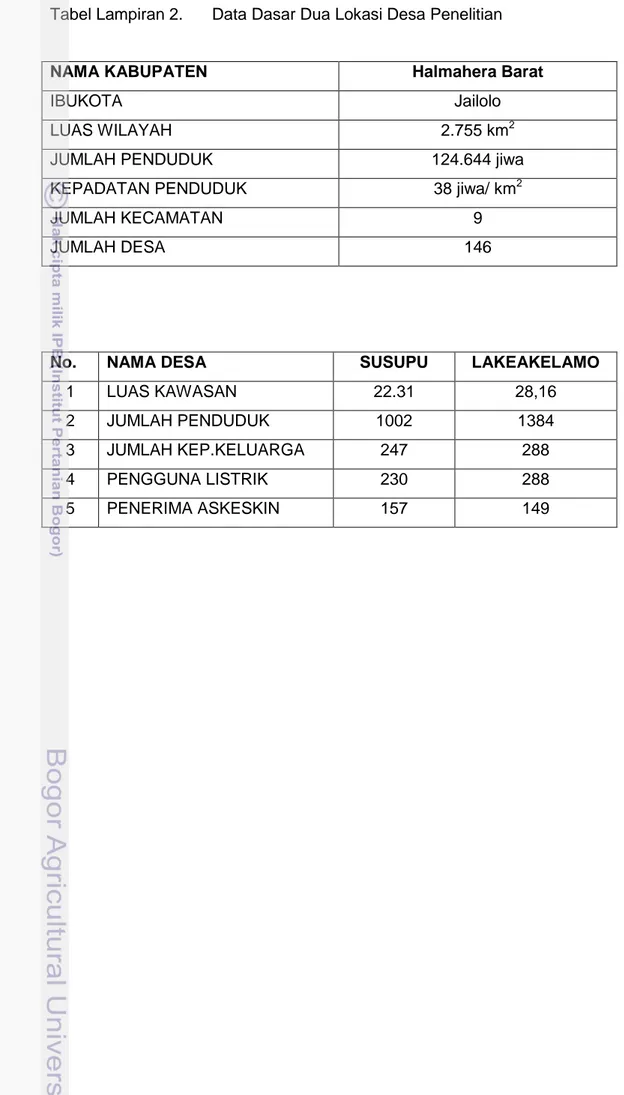

Penelitian berlokasi di Desa Susupu dan Desa Lako Akelamo Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat, dengan pendekatan penelitian adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Sementara untuk menyalami kultur masyarakat dan melibatkan diri sebagai bagian dari masyarakat supaya mengenal lebih jauh mengenai kehidupan masyarakat di daerah yang diteliti, maka peneliti menggunakan metode pengamatan berpartisipasi. Dalam menganalisis data berpedoman pada pandangan Milles dan Huberman (1992) dengan analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

Untuk mengetahui mengetahui situasi sosial komunitas di dua Desa, harus menuju kota Jailolo sebagai pintu gerbang Halmahera, sekaligus pintu masuk menuju desa Susupu dan Lako Akelamo. Menuju Desa Susupu dan Lako akelamo di tempuh dengan kendaraan dalam waktu 30 menit. Susupu adalah Ibu Kota kecamatan Sahu, sementara Desa Lako Akelamo adalah hasil pemekaran desa Susupu pada tahun 1985. Dari sisi administrasi pemerintahan, desa Susupu dan Desa Lako akelamo memiliki wilayah otonomnya masing-masing, namun kedua Desa memiliki akar historis dan kultur yang sama. Kedua Desa memiliki perbedaan soa.

Soa adalah bentuk stratifikasi sosial yang di dasarkan pada hubungan feodal yang diberikan

berdasarkan status dan peran melalui hubungan keturunan/kekerabatan. Masyarakat dua Desa mengenal dengan empat soa data “soa raha” yaitu, soa sangaji, soa siyodi, soa talai dan soa

padisua. Desa susupu lebih di dominasi oleh stratifikasi soa sangaji, karena terdapat kerabat

dan keturunan sultan, sementara desa Lako Akelamo lebih di dominasi oleh soa siyodi, yang merupakan komunitas pengayom dan pelestari adat istiadat.

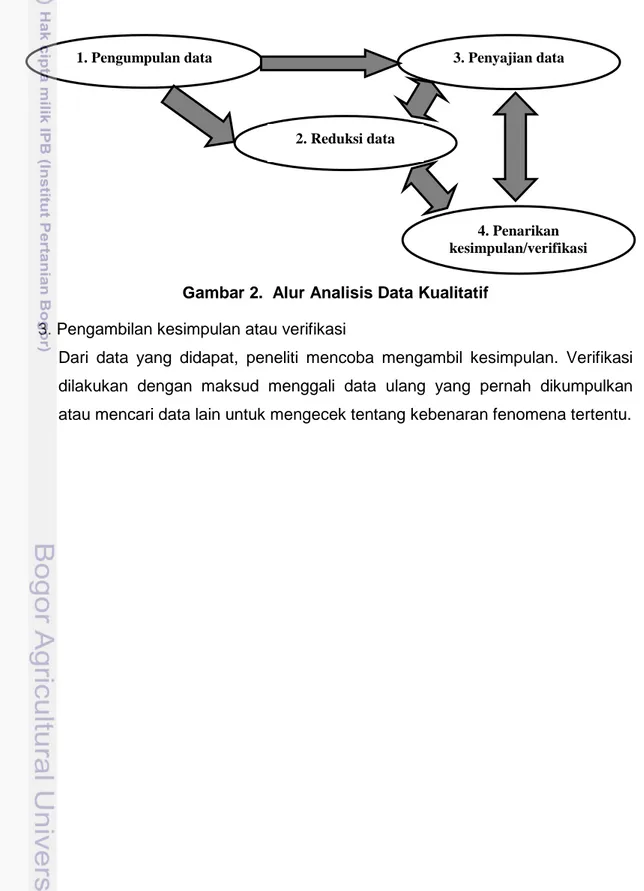

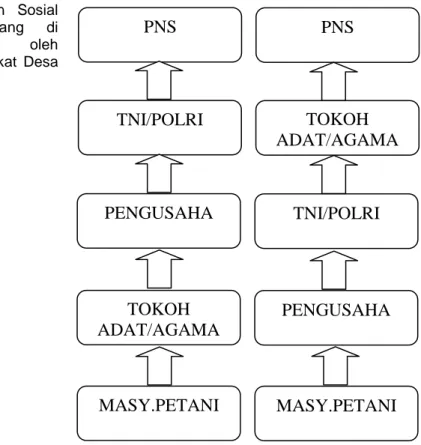

Dengan adanya kemajuan dan perubahan sosial telah menggeser model stratifikasi sosial berdasarkan feodal menjadi model kalsifikasi sosial berdasarkan profesi. Hilangnya stratifikasi feodal, berpengaruh terhadap nilai bari dan kelembagaan mabari. Bari dan kelembagaan mabari pada stratifikasi sosial feodal begitu eksis karena penghormatan terhadap tetua adat (tokoh adat), tokoh agama. Saat ini penghormatan tokoh adat telah bergeser kepada penghormatan sesorang atas kekuasaan dan jabatan seperti PNS, TNI, pengusaha, dokter.

iv

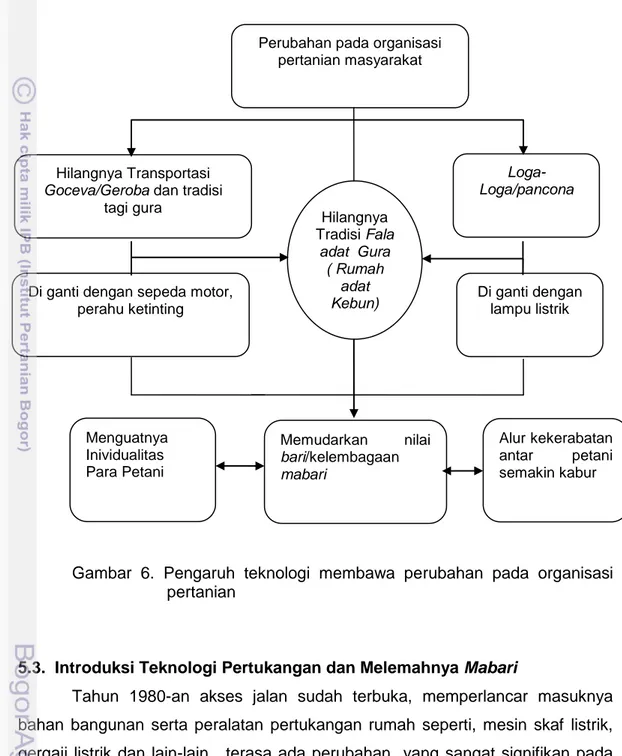

adat gura (rumah adat kebun) menjadi hilang. Hilangnya fala adat gura sangat berpengaruh

terhadap nilai bari dan mabari, karena fala adat gura bukan saja diperuntukan sebagai rumah inap para petani, namun berfungsi sebagai tempat bermusyawarah, penyelesaian konflik antar petani, serta merencanakan kegiatan-kegiatan mabari. Hilangnya fala adat gura, semakin menguatkan individualitas para petani dan “alur kekerabatan” semakin kabur.

Hasil penelitian menemukan, bahwa bari sebagai nilai dasar berkembangannya kelembagaan mabari masih menjadi ketetapan sosial dari tatanan kehidupan masyarakat pedesaan di Kabupaten Halmahera Barat, khususnya komunitas perkebunan kelapa rakyat. Meskipun, intensitas kekuatan mengikat dan pelembagaan nilai bari dan keaktifan bentuk pelaksanaan mabari beragam antar desa.

Mabari pada proses produksi petani kelapa masih dapat ditemukan di komunitas petani

kelapa mulai dari pembukaan lahan, pembibitan, pemeliharaan, pembersihan, hingga pemanenan di lakukan dengan dinstrumen ritual. Terdapat enam tahap pembukaan dengan tradisi bari, yaitu tola gumi manyigu , madoti, majongo, “mabaca” dan masagu. Terdapat istilah

oro wange (ambil hari) dalam tradisi bari di dua desa. Oro wange adalah model pertukaran kerja

yang diberlakukan pada pekerjaan yang sama. Oro wange mencirikan nilai-nilai “bari”, namun perbedaannya adalah bari melibatkan semua pekerja, tanpa mengenal batasan kerja yang harus dikerjakan, sementara oro wange hanya ada dan terdapat pada pekerjaan yang sama. Disisi lain, terdapat perbedaan pada kegiatan mabari pada pola produksi kelapa, antara Desa Susupu dan Lako Akelamo. Mabari di Desa Susupu menanggung semua pembiayaan konsumsi (makanan minum dll) para anggota bari, sementara didesa Lako Akelamo para anggota mabari datang dengan membawa makanannya masing-masing untuk melaksanakan kegiatan mabari. Pada sisi lain, tradisi mencuri bibit (tori gura) juga ikut mewarnai aktfitas mabari. Tradisi ini dengan tujuan memberikan surprise bagi pemilik lahan atau orang yang sedang melakukan kegiatan menanam.

Teknologi dan pengetahuan baru telah menggeser ukuran mengenai efisiensi produksi. Bila di masa lalu, aktivitas mabari dianggap sebagai cara untuk berproduksi dengan maksimal, kini persepsi itu mulai berubah. Aktifitas panen para petani tak lagi mengandalkan kerja bersama melainkan membayar tenaga kerja untuk mengambil kelapa. Perubahan tersebut karena adanya introduksi unsur materi dalam masyarakat. Pengaruh unsur materi dalam hal ini terutama sekali adalah cash money (uang), unsur uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang dilaksanakannya. Spesialisasi pekerjaan pun muncul karena kini orang dapat menghasilkan uang dengan spesialisasi kerja yang di milikinya. Muncul variasi pekerjaan, kini warga desa tak hanya sebagai petani, melainkan juga mereka yang mengandalkan hidup dari keterampilan sebagai tukang, atau sebagai pemanjat pohon kelapa bayaran, jenis pekerjaan yang di masa lalu semua bisa mengerjakan secara mabari. Cara produksi pun mulai berubah, petani lebih memilih panen dengan menyewa tukang panjat, membersihkan kebun dengan menyewa alat pemotong rumput, dan lain-lain. Cara orang mendirikan rumah telah berubah, mereka harus membayar tukang A, tukang untuk B, dan lain-lain. Konsekwensinya adalah biaya meningkat untuk produksi, biaya juga meningkat untuk mendirikan rumah. Perubahan situasi pasar, dengan jatuhnya harga kopra, ditambah meningkatnya unsur-unsur dalam pembiayaan produksi akibat munculnya efisiensi yang berideologikan cash money menyebabkan masyarakat tertekan oleh situasi ekonomi yang memiskinkan mereka. Itu menyebabkan mereka melakukan cara-cara survival dengan memvariasi aktivitas kerja mereka. Mereka adalah petani merangkap tukang ojek, merangkap yang lain-lain, agar mendapatkan tambahan penghasilan.

v

kesehatan, dan lain-lain. Pada sisi lain, masyarakat mengalami penurunan tingkat partisipasi sosial, partisipasi kesukarelaan bergeser sedikit demi sedikit. Partisipasi dalam program pemerintah diberikan sejauh program tersebut dapat diakses dan memberikan keuntungan. Ini

rational choice, pilihan rasional untuk mendapatkan keuntungan atau kemanfaatan dalam

pembangunan. Solidaritas sosial bergeser dengan orientasi unsur materi.Sementara mereka yang bertahan, sebagaimana ditunjukkan oleh masyarakat Lako Akelamo, berada pada akses yang lebih terbatas terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Mereka adalah masyarakat yang homogenitasnya tinggi, sama-sama orang Lako Akelamo, sama-sama petani kelapa. Hampir tak ada variasi. Di sana tokoh lokal juga masih kuat pengaruhnya. Kesamaan-kesamaan ini menjaga eksistensi mabari dalam kehidupan masyarakatnya.

Kemampuan masyarakat dalam mempertahankan pola hubungan sosialnya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas membangun mekanisme sosialnya sendiri yang itunjukkan oleh kuatnya masyarakat mengatur dan membentuk kelembagaan penyelesaian konflik produksi maupun konflik sosial pada umumnya. Masyarakat menunjukkan dirinya sebagai aktor yang memiliki kemampuan tidak tereduksi oleh hukum negara. Ini terlihat benar ketika konflik perebutan lahan di antara mereka, mereka memilih menyelesaikannya dalam ritual sasi, dari pada menyerahkan penyelesaian dengan jalur hukum negara.

Pembangunan merupakan unsur utama yang membawa serta gejala perubahan sosial masyarakat. Infrastruktur, birokrasi, teknologi, pengetahuan baru dan orientasi uang adalah intrumen yang melekat padanya. Perubahan pada eksistensi kelembagaan sosial mabari adalah gejala sosial di masyarakat merepresentasikan perubahan sosial yang tengah berlangsung. Masyarakat dua desa itu menunjukkan dua respon, menerima dan hanyut dalam gejala perubahan dengan menanggung resiko memudarnya kohesi sosial, dan di pihak lain menunjukkan gejala resistensi terhadap unsur-unsur perubahan tersebut. Mereka yang menolaknya menunjukkan resistensi terhadap unsur-unsur modern, mereka memilih dukun, mereka memilih tetap menjalankan bari dalam proses produksinya. Sementara mereka yang terbawa arus perubahan ditunjukkan oleh masyarakat Desa Susupu yang memperkecil kelembagaan mabari hanya dalam aktivitas pengolahan kopra pasca panen, hingga pun menghilangkan unsur kebersamaan lainnya seperti dalam pembangunan rumah yang harus mengganti unsur kerja sukarela menjadi lebih komersial.

Kelembagaan mabari merupakan simpul atau mewakili gambaran masyarakat di pedesaan yang hidup didasarkan pada pola kerjasama, tolong menolong, saling peduli, memiliki nilai, norma dan kepercayaan. Bari sebagai nilai sosial budaya dan pengetahuan lokal yang telah lama tertanam pada masyarakat Halmahera Barat pada umumnya, diharapkan senantiasa terpelihara dan berkembang menjadi modal yang bernilai harganya dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, semestinya kebijakan pemerintah dalam bentuk implementasi program pembangunan di desa lebih intensif memanfaatkan mabari sebagai kelembagaan lokal yang ada dimasyarakat. Melembagakan nilai-nilai bari dalam setiap kebijakan dan program pemerintah daerah merupakan suatu langkah startegis untuk memberdayakan masyarakat. Internalisasi nilai-nilai bari pada setiap aspek kehidupan merupakan wujud dari upaya untuk memlihara, mempertahankan dan memperkuat kelembagaan mabari

vi

@

Hak cipta milik IPB, tahun 2010

Hak Cipta dilindungi Undang-UndangDilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT )

MUHAMMAD SYARIF A. ALI

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sains pada

Program Studi Sosiologi Pedesaan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2010

vii

Nama : Muhammad Syarif. A.Ali NRP : I351060061Disetujui: Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS Dr. Ir. Titik Sumarti, MS K e t u a Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Sosiologi Pedesaan

Dr. Ir. Arya H. Dharmawan, MS.i. Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS.

viii

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis tentang Memudarnya “Bari” Dan Kelembagaan “Mabari” ( Studi Pada Komunitas Petani Kelapa di Dua Desa di Kabupaten Halmahera Barat).

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS. Sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan Ibu Dr. Ir. Titik Suamarti, MS sebagai Anggota Komisi Pembimbing, atas bimbingannya kepada penulis sejak persiapan penulisan proposal penelitian sampai dengan penulisan tesis ini. Rasa terima kasih juga tak lupa penulis ucapkan kepada Dr. Ir. Arya H. Dharmawan,MSc selaku ketua program studi SPD dan kepada seluruh Staf Pengajar program studi SPD atas pengajaran, bimbingan, arahan dan nasihatnya selama penulis melaksanakan studi di SPD.

Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Ir. Namto Hui Roba selaku Bupati Halmahera Barat, Bapak Ir. Penta Libela Nuara selaku Wakil Bupati Halmahera Barat, Bapak Benny Andhika Ama, SE Bapak Ir. Abjan Sofyan, MT. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat,Bapak Drs.Ismail Arifin, MS.i, Bapak Kalbi Rasyid, S.Sos. MS.i, Bapak Rizal Ismail, SP. MS.i yang banyak membantu penulis baik moril maupun materiil, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Untuk berbagai pihak yang telah memberikan bantuan sehingga proses penelitian ini dapat terlaksana dengan baik, penulis juga haturkan banyak terima kasih kepada mereka yakni, Camat Sahu, Kepala Desa Susupu dan Kepala Desa Lako Akelamo, dan Tokoh masyarakat di dua desa tersebut, serta kelompok petani kelapa yang berada di dua desa.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada teman-teman SPD angkatan 2006, mudah-mudahan kekompakan dan rasa kekeluargaan yang selama ini terpelihara, semoga tetap terjaga selamanya.

Khusus kepada keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil, almarhuma mama tercinta Utmi Hi. Mahmud, papa tercinta Hi.Abdulla Ali, mama Apa, mama Tat, om Baim, No, Fahria, Dila, serta istriku tercinta Tri Saktiani bersama buah hatiku Nasya Meira Syafitri yang setiap pagi dibalik telpon selalu melepaskan rasa kangenya dan sering menanyakan kapan papa pulang ke Ternate, motivasi dari mereka semua memberikan kekuatan

ix

masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya harapan penulis mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan pembangunan Halmahera Barat pada umumnya.

Bogor, Juli 2010.

x

Penulis dilahirkan di Desa Susupu Kecamatan Sahu kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 30 September 1980, dari ayah Abdullah Ali, dan ibu Utmi Hi. Mahmud.

Pada tahun 2003 penulis lulus dari Universitas Sam Ratulangi pada Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada Tahun 2004, di percayakan sebagai Wakil Ketua DPD ( Dewan Perwakilan Daerah) Partai Golkar Kabupaten Halmahera Barat. Dan pada tahun 2005, penulis diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan di tempatkan di Sub Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Halmahera Barat.

Pengabdian selama satu tahun di Pemda Kabupaten Halmahera Barat, pada tahun 2006 penulis memperoleh beasiswa tugas belajar dari Bupati Halmahera Barat untuk melanjutkan ke Sekolah Pascasarjana pada Program Magister Sains Program Studi Sosiologi Pedesaan di Institut Pertanian Bogor.

Belum sempat mengakhiri perkuliahan di IPB Bogor, di tahun 2009 penulis memperoleh amanah dan tanggunggjawab dari Bupati Halmahera Barat untuk memegang jabatan sebagai Camat Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

xi

Halaman

DAFTAR ISI ... xi

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ... xv 1 PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Perumusan Masalah ... 3 1.3 Tujuan Penelitian ... 5 1.4. Sistematika Tulisan….……….. 5 2 PENDEKATAN TEORITIS ... 6 2.1 Tinjauan Pustaka ... 6

2.1.1. Nilai-nilai Budaya, Pembangunan dan Modernisasi ... 6

2.1.2. Kelembagaan Pembangunan dan Komunitas Petani 8 2.1.2.1. Komunitas Petani ... 13

2.1.2.2. Pelapisan/Stratifikasi Sosial ... 16

2.1.2.3. Perubahan Struktur dan Organisasi Sosial .. 18

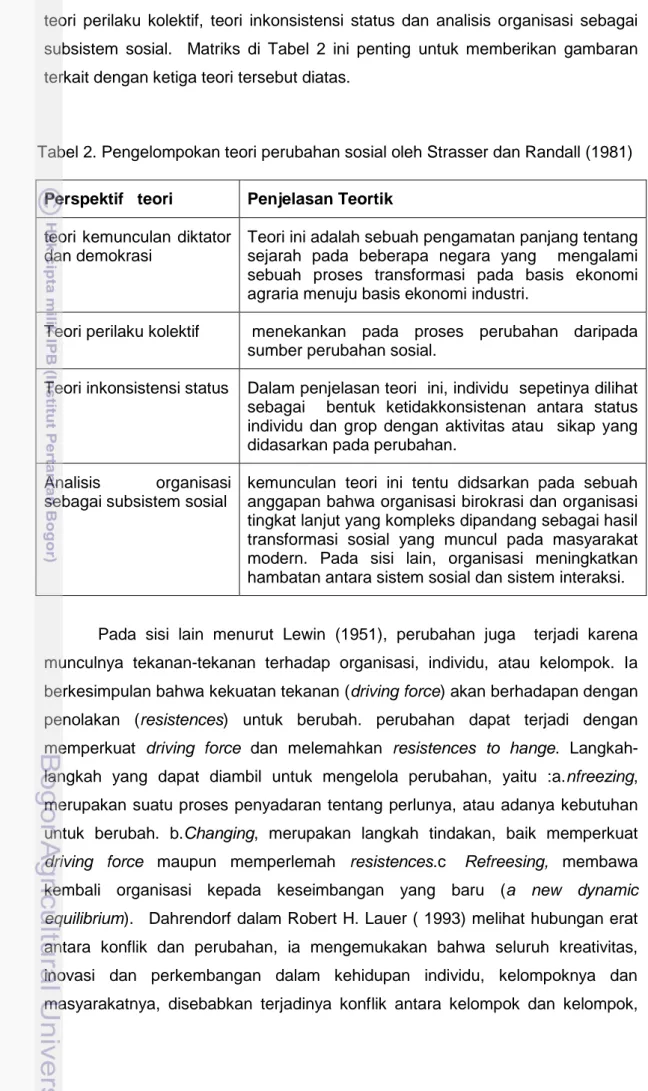

2.2 Kerangka Pemikiran ... 24

3 METODOLOGI PENELITIAN ... 26

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 26

3.2 Pendekatan Penelitian ... 26

3.3 Pengumpulan Data ... 26

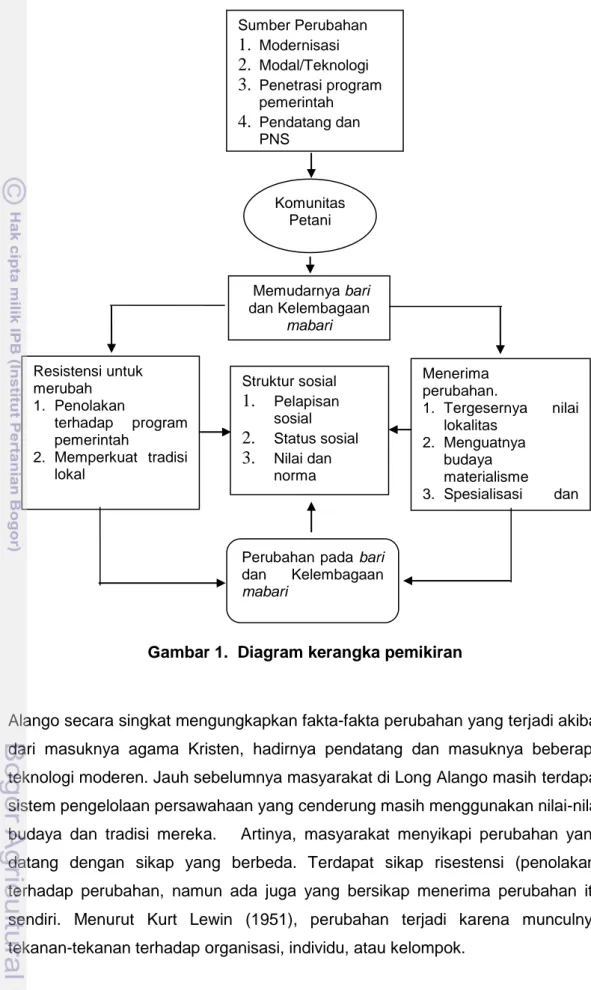

3.4 Analisa Data ... 28

4 SITUASI SOSIAL KOMUNITAS DUA DESA ... 30

4.1 Sejarah Desa ... 30

4.2 Potret Dua Desa ... 31

4.3 Stratifikasi Sosial Berdasarkan hubungan Feodal…… ... 35

4.4 Penggolongan Baru ... 38

4.5 Mata Pencarian Pokok Masyarakat Dua Desa ... 41

5 PEMBANGUNAN DAN MEMUDARNYA NILAI BARI ... 42

5.1 Hadirnya Pembangunan... 42

5.2 Pembangunan dan Perubahan Organisasi Pertanian di Dua Desa ... 45

5.3 Introduksi Teknologi Pertukangan dan Memudanya Mabari ... 46

5.4 Mabari Pasca Kerusuhan 1999 ... 50

5.5 Penetrasi Program Pemerintah ... 51

xii

6.1 Petani Kelapa di Dua Desa ... 59

6.2 Mabari dan Pola Produksi Petani Kelapa ... 62

6.3 Perbedaan Praktek Bari Dalam Pola Produksi Kelapa di Dua Desa ... 69

6.4 Mekanisme Sosial Penyelesasian Konflik Produksi ... 73

6.5 Pola Produksi dan Variasi Pekerjaan ... 77

6.6 Pasar ... 79

6.7 Hak dan Akses Sumberdaya Alam ... 80

6.8 Ikhtisar ... 83

7 SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN ... 85

7.1. Simpulan ... 85

7.2. Implikasi Kebijakan ……… 88

DAFTAR PUSTAKA ... 89

xiii

Tabel. I. Matriks tentang proses perubahan sosial beserta variabel

perubahan ... 19 Tabel.2. Pengelompokan teori perubahan sosial menurut Strasser

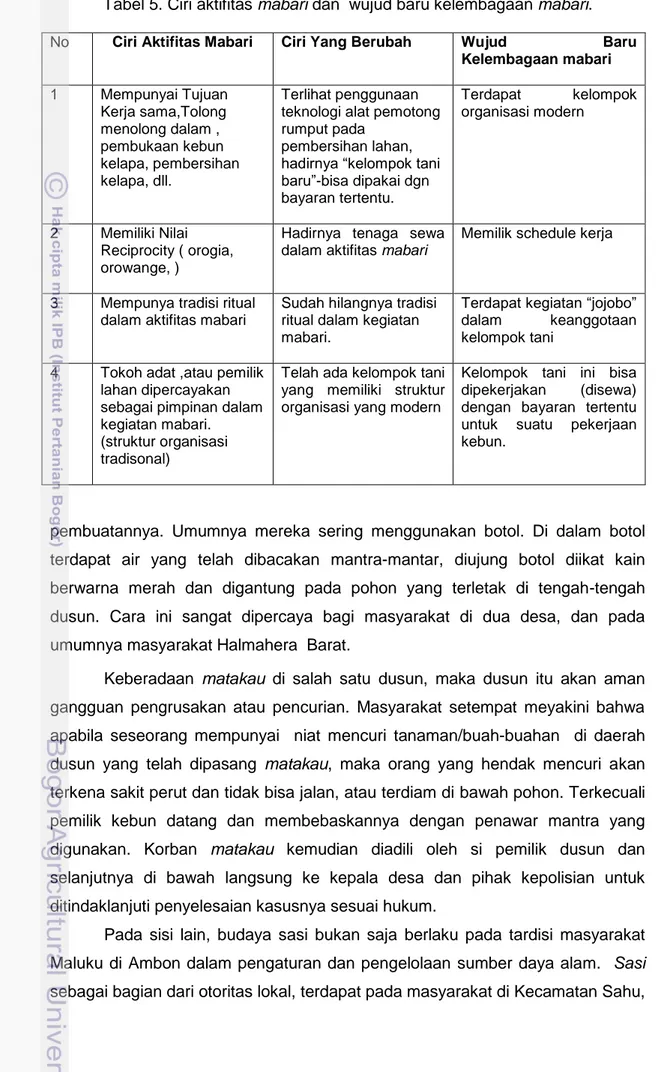

dan Randall ... 20 Tabel.3. Matriks tahapan aktifitas mabari ... 65 Tabel.4. Perbedaan mabari di dua Desa ... 72 Tabel.5. Ciri aktifitas mabari dan wujud baru kelembagaan mabari ... 75

xiv

Gambar.I. Diagram kerangka pemikiran ... 24

Gambar.2. Alur analisis data kualitatif ... 29

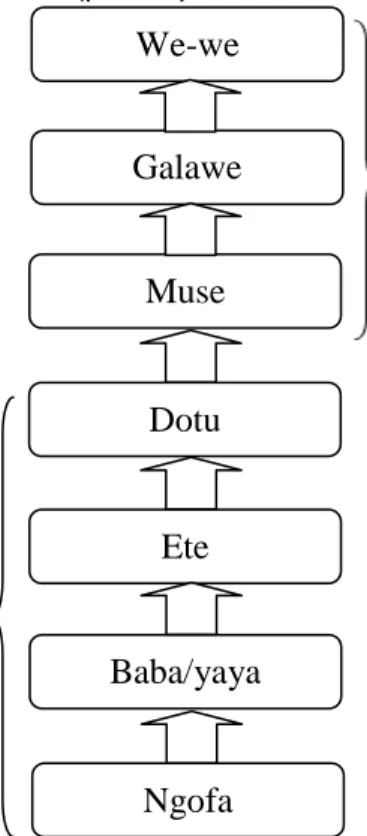

Gambar.3. Stratifikasi sosial dua Desa ... 38

Gambar.4. Penggolongan baru ... 41

Gambar.5. Sisitem kekerabatan masyarakat di dua Desa ... 42

Gambar.6. Pengaruh teknologi membawa perubahan pada organisasi pertanian serta dampaknya pada bari dan kelembagaan mabari ... 48

Gambar.7. Pembangunan dan introduksi teknologi pertukangan membawa perubahan pada komunitas ... 50

xv

Lampiran.1. Peta Lokasi Penelitian ... 92 Lampiran.2. Data Dasar Dua Lokasi Desa Penelitian ... 93

1.1. Latar Belakang

Tidak ada masyarakat yang tidak berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Tidak jarang dalam perubahan tersebut terdapat nilai yang ditransformasikan. Bahkan, seiring perubahan tersebut tidak jarang ada inovasi budaya baru, sehingga mengikis budaya lama. Situasi ini juga dialami oleh masyarakat di dua desa, Susupu dan Lako Akelamo yang terletak di Kabupaten Halmahera Barat.. Masyarakat di dua desa itu menghadapi perubahan akibat pesatnya modernisasi dan menguatnya birokorasi pemerintahan.

Pembangunan infrastruktur, pembukaan jalan akses, yang juga mengikuti modernisasi dan penguatan birokrasi ke dua desa tersebut memasukkan informasi dan teknologi baru, sehingga makin mendorong arus perubahan. Proses yang di satu sisi, turut mempercepat perkembangan desa. Namun di sisi lain, masyarakat di dua desa itu juga menggeliat, menerima, mengadaptasi, bahkan ada juga yang melawan sumber-sumber perubahan yang ada. Dengan demikian, gejala tersebut menjadi satu bukti modernisasi di pedesaan Kabupaten Halmahera Barat sebagai sumber pembangunan dan perubahan. Meskipun demikian, menjadi naif apabila terdapat pandangan yang menilai bahwa modernisasi hanya membawa kemajuan terhadap perkembangan masyarakat. Tidak semua perubahan yang dibawa modernisasi dapat membawa perubahan yang membangunkan.

Akhir-akhir ini ada gejala di desa-desa di Kabupaten Halmahera Barat mulai mengalami pengikisan kohesivitas sosial. Kebersamaan dan solidaritas dirasakan memudar sehingga tanggung jawab sosial kolektif di masyarakat mulai berkurang. Contohnya, ada dalam keseharian masyarakat di pertemuan untuk membicarakan pembangunan desanya sendiri mulai menanyakan tentang uang saku untuk rapat. Laju perkembangan pembangunan dan globalisasi ternyata menumbuhkan tidak saja kemajuan, tetapi juga menguatkan individualitas dan sikap-sikap komersial. Artinya, dibalik menguatnya individualitas diikuti oleh menipisnya kohesifitas sosial. Masyarakat seakan-akan merapuh dari dalam tubuhnya sendiri. Satu contoh yang dialami sendiri ketika setahun lalu di RSU Boesori Ternate, melihat orang sakit menjadi sekarat di depan UGD (Unit Gawat

Darurat) karena tidak mendapatkan tindakan medis, karena hanya soal biaya administrasi yang belum diselesaikan. Begitu pun, ketika ada yang tidak dapat menebus mayat karena tak sanggup membayar biaya mobil jenazah.

Gejala melemahnya kohesifitas sosial diperkirakan berkaitan dengan melemahnya bari atau nilai-nilai sosial yang mengatur pola dan semangat hidup yang di dasarkan pada kepercayan, keterbukaan, saling peduli, saling menghargai, dan saling menolong diantara anggota kelompok masyarakat yang dikenal masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat. Untuk diketahui, Bari merupakan nilai dasar kelembagaan masyarakat yang dikenal sebagai Mabari,

yang keberadaan kelembagaan tersebut sebagai pranata sosial dengan dasar

proses sosial yang bersifat assosiatif. Mengikuti pandangan Ibrahim (2003), kelembagaan yang demikian merupakan unit sosial penting karena dilandasi oleh nilai-nilai sosial yang di dalamnya berbentuk kerjasama/gotong royong, dan tolong menolong.

Mabari di dua desa kajian menemukan implementasi bari sebagai nilai

sosial ke dalam bentuk aktifitas masyarakat sebagai mabari. Bentuk aktifitasnya baik didalam kegiatan sosial ekonomi, maupun keagamaan masyarakat, seperti mulai dari kegiatan perkawinan, kedukaan, serta kegiatan berkebun kelapa (mulai pembukaan lahan, penanaman, hingga pemanenan). Mabari ini oleh masyarakat di dua desa kajian masih dianggap sebagai pola perilaku warisan leluhur yang dilembagakan, sehingga telah menjadi sebuah kebiasaan aktifitas sosial, dan ruang publik (public sphere) untuk mencairkan serta merajut pertentangan atau perselisihan dalam komunitas masyarakat sehingga tercipta rasa solidaritas masyarakat.

Hal yang perlu diperhatikan kemudian adalah pengikisan fungsi mabari berpotensi menurunkan solidaritas sosial, dan bahkan memudahkan perpecahan di kalangan masyarakat. Kejadian konflik horisontal Maluku Utara khususnya di Halmahera Barat pada dekade terakhir ini boleh menjadi bukti bari mengalami pengikisan, sehingga mabari tidak mampu menjadi peredam konflik. Meskipun selanjutnya, ternyata mabari diketahui masih berfungsi secara sosial pasca konflik. Misal, Soemake (2005) yang meneliti tentang konflik di Desa Idam Dehe Halmahera Barat memperlihatkan rekonsiliasi konflik dapat dilakukan melalui kerja sama, peningkatan tenggang rasa, sukarela dan partisipatif masyarakat. Melalui komunikasi membuat komunitas Idam Dehe yang dulunya tercabik-cabik akibat konflik ternyata dapat dipulihkan melalui pemanfaatan kembali mabari.

Sarana yang dipakai untuk menuju rekonsiliasi adalah kerja sama melibatkan dua komunitas yang berkonflik pada melakukan kegiatan memperbaiki atau membangun kembali sekolah yang rusak akibat konflik.

Aktifitas mabari saat ini di Kabupaten Halmahera Barat cenderung mengalami kemandekan dan hidup berbeda-beda di desa-desa. Berdasarkan diskusi-diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pengamatan sendirii diidentifikasi, bahwa mabari memang masih ada dan fungsinya beragam di desa-desa. Mabari sebagai lembaga lokal sering hidup menjadi komplementer dengan organisasi pemerintah desa. Lembaga ini terlihat bersifat tradisional, sehingga berbeda dengan ciri peran organisasi atau kelembagaan baru yang mengikuti perkembangan birokrasi pemerintah. Mabari mempunyai kekhasan yang khusus dalam menggalang proses sosial kerjasama, maupun dalam proses produksi—di dua desa lokasi kajian masih dapat dilihat dalam pengorganisasian perkebunan kelapa rakyat.

Berdasarkan perkembangan Mabari yang demikian, maka menjadi menarik melakukan kajian keberadaan dan perkembangan Nilai Bari dan Mabari. Hal ini penting juga karena ada bukti, bahwa mabari sebagai kelembagaan lokal dapat didayagunakan untuk menjaga solidaritas masyarakat dalam pembangunan. Bahkan, ada pandangan, bahwa pemanfaatan kelembagaan-kelembagaan lokal tersebut dapat dijadikan sarana efektif untuk percepatan pembangunan pedesaan di Kabupaten Halmahera Barat. Dengan dasar pemikiran, bahwa nilai-nilai budaya dan pengetahuan lokal yang telah lama tertanam dalam masyarakat menjadi modal yang berharga pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengungkap sejauhmana dampak perubahan sosial terhadap keberadaan nilai bari dan kelembagaan mabari.di pedesaan Kabupaten Halmahera Barat.

1.2. Perumusan Masalah

Bari sebagai nilai sosial lokal dan kelembagaan pemberdayaan

masyarakat dan desa memerlukan dukungan bagi semua pihak untuk meletakan

bari sebagai nilai dasar kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan desa di

Kabupaten Halmahera Barat. Didalam konteks ini, Bari dapat menjadi nilai dasar terbentuknya norma untuk mengatur pola dan semangat hidup yang didasarkan pada kepercayaan, keterbukaan, saling peduli, saling menghargai,

dan saling menolong diantara anggota kelompok masyarakat dalam rangka keberlangsungan proses pembangunan..

Masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat kini cenderung menganggap

Bari sebagai nilai yang tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai modernisasi. Proses

ini berjalan akibat pengaruh luar terhadap perkembangan budaya masyarakat. Proses yang mendorong nilai-nilai, norma dan sikap, semangat kerja, serta paradigma berpikir masyarakat berubah dan mempengaruhi dukungan masyarakat atas bari itu sendiri. Fenomena ini apabila mengikuti pandangan Castels (2001) berkaitan dengan proses transformasi sosial di pedesaan (lokalitas) yang berjalan dengan sangat cepat pada setiap aspek kehidupan melalui keseluruhan skenario pembangunan yang menjebak masyarakat masuk dalam perangkap modernisasi ala kapitalis.

Pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Halmahera Barat terkesan masih mengabaikan potensi sosial budaya lokal. Kebijakan-kebijakan pembangunan acap kali masih memarginalisasi nilai-nilai (kelembagaan tradisional) yang berfungsi untuk menata kehidupan masyarakat. Dengan arti lain, Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat belum menyadari kelembagaan

Mabari sebagai modal sosial yang berharga dalam proses pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagai salah satu stakeholders pembangunan pun masih cenderung melihat nilai-nilai budaya sebagai sebuah unsur penting dari upaya pemberdayaan. Bahkan, pemberdayaan masih dilihat hanya sebagai suatu pelaksanaan proyek yang menghasilkan hal-hal yang bersifat materialistik dan terukur.

Akibatnya, mabari saat ini hidup dan berkembang beragam di desa-desa di Kabupaten Halmahera Barat. Berdasarkan kondisi ini, maka penelitian yang dilakukan ini berupaya menjawab pertanyaan umum penelitian, yaitu: bagaimana sebenarnya bari sebagai nilai dasar berkembangannya mabari masih menjadi ketetapan sosial dari tatanan kehidupan masyarakat pedesaan di Kabupaten Halmahera Barat, khususnya komunitas perkebunan kelapa rakyat ?. Didalam konteks ini, ada tiga pertanyaan khusus penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Bari dan Mabari saat ini hidup didalam konteks perkembangan sosial komunitas ?

2. Bagaimana pembangunan membawa perubahan pada komunitas dan mempengaruhi perkembangan Mabari?

3. Bagaimana proses perkembangan bari dan mabari terjadi, dan dinamika

unsur-unsur perubahannya?.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan memberikan kajian menyeluruh terhadap

bari sebagai nilai sosial masyarakat yang mendasari kegiatan mabari

kelembagaan sosial masyarakat. Penelitian diharapkan membantu menemukan kenyataan di lapangan yang akan dikaji, yaitu: Pertama : Mengetahui bari dan

mabari dalam konteks situasi sosial komunitas di lokasi penelitian pada masa

kini. Kedua; menggambarkan pembangunan membawa perubahan pada komunitas, dan dampaknya terhadap bari dan kelembagaan mabari pada masing-masing lokasi penelitian. Ketiga; Menggambarkan tentang proses mabari dan pola produksi petani kelapa di dua desa dan unsur-unsur perubahannya

Hasil penelitian diharapkan memberikan masukan kepada Pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan sehingga dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal dan lebih menghargai kelembagaan masyarakat lokal sebagai lembaga sosial yang efektif dalam menggerakan pembangunan di desa.

1.4. Sistematika Tulisan

Pada Bab 1 tesis ini sebagaimana telah diuraikan disampaikan mengenai latar belakang ketertarikan terhadap studi mengenai bari dan kelembagaan

mabari di Kabupaten Halmahera Barat. Tema kelembagaan sosial selanjutnya

dibicarakan kembali dengan mengingat semakin menipisnya kohesifitas sosial masyarakat akibat derasnya modernisasi dan penetrasi modal yang membawa serta pengaruh materialnya ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Kondisi yang mengancam kohesifitas sosial oleh konflik demi konflik yang berimplikasi secara horisontal, sedemikian rupa merapuhkan solidaritas nasional dan mereduksinya dalam kesadaran homogenetik berdasar agama, ras, dan etnis. Dinamika mabari sebagai kelembagaan masyarakat yang berintikan nilai bari yang berintikan kebersamaan, solidaritas diungkap menjadi penting diangkat sebagai pembelajaran sosial.

Dalam bab kedua nanti akan diungkapkan beberapa teori pada tinjauan pustaka dimulai dari teori kelembagaan sosial, teori tentang strukur sosial dan

stratifikasi sosial serta, teori tentang perubahan sosial. Dari beberapa teori itu digunakan untuk meneropong realitas kelembagaan dan masyarakat.

Bab ketiga akan menjelaskan tentang metodologi yang digunakan untuk meneliti memudarnya ”bari” dan kelembagaan ”mabari” di dua desa komunitas kelapa di Kabupaten Halmahera Barat.

Di

Bagian keempat, peneliti menjabarkan keadaan umum situasi komunitas dua desa, Bagian ini diungkap kondisi masyarakat yang di lokasi penelitian. Mulai dari cerita asal usul masyarakat Sahu terutama di desa tersebut. Gambaran bagaimana kita dapat mencapai masyarakat tersebut, kemudian mengenali siapa yang ada dalam desa-desa tersebut baik mereka yang berada dalam identitas kedudukan dalam stratifikasi sosial feodal yang kenyataannya masih tetap ada maupun mereka yang termasuk dalam kategori penggolongan-pengolongan baru masyarakat. Pada bagian ini juga di jelasakan mata pencarian pokok masyarakat di dua desa. Bab kelima dari tesis ini menggambarkan tentang bagaimana pembangunan membawa perubahan pada komunitas. Proses perubahan satu per satu, dimulai dari penetrasi modernisasi akibat pembangunan yang diperlihatkan oleh masuknya pembangunan infrastruktur jalan dan listrik, pendirian gedung-gedung sekolah, fasilitas umum, Kantor birokrasi, dll. Dilanjutkan dengan kehadiran program-program bantuan pemerintah lainnya. Konflik 1999 juga memberikan pengaruh yang penting bagi perubahan masyarakat Sahu. Bagian ini juga memperlihatkan bagaimana implikasi pengaruh masuknya unsur-unsur dari luar tersebut terhadap masyarakat desa.Bab keenam akan menjelaskan tentang mabari dan pola produksi petani kelapa di dua komunitas. Penjelasan dari bagian ini lebih awalnya diceritakan tentang eksistensi petani kelapa didua desa dalam pola produksi kelapa dengan menggunakan nilai-nilai bari. Pada bagian ini juga di jelasakan terkait dengan perbedaan praktek bari dalam pola produksi kelapa di dua desa, serta mekanisme sosial penyelesaian konflik produksi, variasi pekerjaan dan mabari dalam proses sosial yang berlangsung di dua desa.

Bab ketujuh dari tesis ini berisikan simpulan dan saran. Di sini akan diuraikan sejumlah hal yaitu mengenai apa sesungguhnya terjadi pada kelembagaan sosial yang disebut mabari itu dan bagaimana mabari terintegrasi dalam keseluruhan aktivitas sosial masyarakat. Selanjutnya adalah kesimpulan mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi perubahan terhadap mabari maupun unsur-unsur yang membuatnya tetap bertahan dalam masyarakat.

2.1. Tinjauan Pustaka.

Posisi teori dan konsep adalah sebagai elemen dasar yang memberikan batasan-batasan pengertian di dalam penelitian sosiologi. Konsep-konsep yang saling berhubungan akan membentuk proposisi. Sementara itu teori merupakan sebuah sistem dari antar hubungan (interrelated) antara konsep dan proposisi. Teori ini berfungsi memberikan penjelasan pola logis (logical pattern) terhadap perilaku manusia.1 Oleh karena itu, untuk memberi gambaran kesamaan pemahaman teori dan konsep didalam penelitian, maka Bab ini menguraikan kedua hal tersebut.

2.1.1. Nilai-Nilai Budaya, Pembangunan dan Modernisasi

Modernisasi merupakan sebuah isyu dalam rangka pencapaian proses pembangunan pasca berakhirnya perang dunia (PD II), yang melibatkan beberapa ilmuan sosial barat sebagai sebuah tantangan untuk memiliki model pembangunan dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi di negara barat. Pada awal 1950-an mulai muncul berbagai varian dari konsep modernisasi dan pada akhir 1960-an berbagai disiplin ilmu berhasil mengembangkan konsep modernisasi ini. Namun menjelang akhir 1970-an perkembangan konsep modernisasi mulai menurun. Kekurangan dan kelemahan konsep modernisasi semakin tampak nyata sehingga kaum ilmuan sosial mulai mencari paradigma alternatif.

Modernisasi menjadi rujukan utama oleh negara dunia ketiga dan dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju kesejahteraan seperti yang telah dialami oleh negara dunia kedua. Negara maju semakin banyak menjadi sponsor pembangunan negara berkembang. Konsep modernisasi ternyata mempunyai beberapa kelemahan apabila diterapkan di negara dunia ketiga. Perbedaan budaya merupakan salah satu faktor pembeda yang utama antara negara dunia kedua dan ketiga. Modernisasi walaupun berhasil memajukan perekonomian negara dunia kedua namun gagal mewujudkan hal yang sama pada negara dunia kedua. Bagi negara dunia ketiga modernisasi tak ubahnya dianggap

1

sebagai “westernisasi”. Modernisasi dianggap telah menghilangkan nilai - nilai budaya yang ada. Modern dipandang sebagai perilaku hidup yang digambarkan oleh masyarakat Eropa Barat dan Amerika Utara dimana terdapat pandangan yang rasional terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Selanjutnya modernisasi akan menghasilkan suatu pola perkembangan pembangunan dengan mendifusikan secara aktif segala sesuatu yang diperlukan dalam pembangunan, terutama nilai-nilai „modern‟, teknologi, keahlian, dan modal. Disisi lain, industrilasiasi, ekspansi modal yang merupakan bagian dari modernisasi adalah merupakan salah satu faktor penyebab yang akan mentarnsformasikan secara cepat ketertinggalan, atau kemunduran tradisi dalam suatu komunitas pedelaman pedesaan. Pemikiran mengenai pembangunan berhubungan dengan beberapa ide tentang kemajuan, yang melibatkan suatu perubahan, mungkin sebuah evolusi, dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Di sisi lain penganut teori modernisasi melihat industrialisasi kapitalis sebagai jalur paling efektif dari pembangunan, kurang tulus dan bermoral dalam hubungannya dengan kesejahteraan manusia daripada penganut teori

underdevelopment (dan teori lainnya) yang menekankan kesamaan dalam

distribusi dan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar.

Kemudian, apakah perbedaan antara pembangunan dan modernisasi? Pembangunan adalah sebuah perubahan menuju status yang dihargai, yang mungkin atau tidak mungkin diperoleh pada beberapa konteks sosial lain dan yang tidak mungkin terjangkau. Modernisasi merupakan suatu proses yang sama. Ia merupakan sesuatu yang terjadi secara aktual, baik atau buruk: rangkaian dari pola dengan konsekwensi yang dapat digambarkan, diargumentasikan dan dievaluasi. Jika dinilai sebagai baik atau progresif, perubahan dapat dianggap sebagai kontribusi terhadap pembangunan, namun tidak perlu dievaluasi dengan cara ini.

Menurut Schoorl, modernisasi itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Modernisasi itu adalah sesuatu yang mutlak untuk dilakukan oleh negara-negara berkembang dan dapat dilakukan jika bersentuhan dengan negara-negara maju. Hal ini didasarkan pada bahwa modernisasi itu adalah sesuatu yang baik. Michael dove sepakat bahwa kemajuan itu harus mengacu pada dunia-dunia maju. Namun, tidak semua modernisasi itu merusak nilai-nilai tradisional, dalam beberapa hal terdapat adaptasi.Hal ini dasarkan pada kajian historis. Padahal,

jangan-jangan proses modern itu tidak seperti di negara-negara maju. Namun, kenyataannya modernisasi memang telah menggerus tatanan tradisional masyarakat. Modernisasi merupakan salah satu teori pembangunan. Terdapat beberapa konsep kunci sosiologi yang berhubungan dengan proses-proses modernisasi seperti industrialisasi, pertumbuhan ekonomi, kapitalisasi, perubahan struktur masyarakat baik melalui kemajuan politik maupun mobilitas penduduk, perkembangan teknologi sebagai peningkatan pengetahuan.

Menurut Schoorl asumsi-asumsi dasar modernisasi sesuatu masyarakat ialah suatu proses transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya.

Batasan gejala modernisasi dapat dilihat dari pertanggungjawaban ilmiah dalam menerapkan pengetahuan, sejauh mana struktur sosio-politik masyarakat dan lainnya. Modernisasi sama artinya dengan evolusi bila dibatasi pada perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Namun menurut Linton, modernisasi dan masyarakat modern itu dapat bermacam-macam arahnya. Tergantung pada nilai-nilai dan norma-norma yang digunakan apakah modernisasi tertentu itu juga dipandang sebagai kemajuan atau bukan.

Proses evolusi merupakan pertumbuhan yang mutlak dan manusia sesuai dengan posisi dan situasinya, sampai batas-batas tertentu bertanggung jawab atas perkembangan masyarakat dan kebudayaannya. Dube (1988), mengatakan Ciri manusia modern ditentukan oleh struktur, institusi, sikap dan perubahan nilai pada pribadi, sosial dan budaya. Masyarakat modern mampu menerima dan menghasilkan inovasi baru, membangun kekuatan bersama serta meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Oleh karenanya modernisasi sangat memerlukan hubungan yang selaras antara kepribadian dan istem sosial budaya. .

Modernisasi yang terlalu mengedepankan budaya Barat sebagai patokan untuk membangun masyarakat, telah melupakan nilai-nilai kultural masyarakat dan mengaanggap kultur masyarakat sebagai penghambat pembangunan bahkan sebagai faktor yang menyebabkan keterbelakangan masyarakat Indonesia. Pada kenyataannya, masyarakat Indonesia semakin terbelakang bahkan semakin carut-marut akibat masuknya budaya-budaya asing yang menghancurkan indegenous knowledge masyarakat lokal. Pemerintah secara sepihak telah memutuskan bentuk pembangunan yang dilakukan di Indonesia tanpa melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan. Dalam hal ini,

oleh pemerintah masyarakat dijadikan obyek pembangunan bukan sebagai subyek pembangunan sehingga masyarakat tidak pernah dilbatkan secara langsung. Masuknya beragam program pemerintah untuk mengubah kondisi masyarakat dari keadaan terbelakang menuju kepada sebuah kemajuan, menjadikan masyarakat terpaksa meninggalkan nilai-nilai kulturalnya. Pemerintah selalu menganggap kondisi masyarakat adalah sebuah kondisi yang harus mendapat pembenahan. Ternyata pembenahan yang dilakukan pemerintah terkadang menjadi negatif setelah dilaksanakan pada masyarakat yang memiliki nilai kultural yang bertolak belakang dengan program pembangunan pemerintah. Dampak yang ada di masyarakat sebagai akibat dari pembangunan, yang tidak jarang berdampak negatif, di jelaskan oleh penulis sebagai sebuah biaya yang harus menjadi tanggungan masyarakat dari pelaksanaan pembangunan dan modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada akhirnya, perhatian khusus yang menjadi fokus adalah kultur masyarakat lokal yang sebenarnya tidak bertentangan dengan pembangunan bahkan lebih bijak dibandingkan program-program bentukan pemerintah, selalu terlupakan. Oleh karenanya kita mencoba membuktikan bagaimana kultural masyarakat dalam berbagai aspek, ternyata lebih bermanfaat dibandingkan nilai baru yang bahkan menyebabkan kehancuran masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia selama ini juga tidak lepas dari pendekatan modernisasi. Asumsi modernisasi sebagai jalan satu-satunya dalam pembangunan menyebabkan beberapa permasalahan baru yang hingga kini menjadi masalah krusial Bangsa Indonesia. Penelitian tentang modernisasi di Indonesia yang dilakukan oleh Sajogyo (1982) dan Dove (1988). Kedua hasil penelitian mengupas dampak modernisasi di beberapa wilayah Indonesia. Hasil penelitian keduanya menunjukkan dampak negatif modernisasi di daerah pedesaan. Dove mengulas lebih jauh kegagalan modernisasi sebagai akibat benturan dua budaya yang berbeda dan adanya kecenderungan penghilangan kebudayaan lokal dengan nilai budaya baru. Budaya baru yang masuk bersama dengan modernisasi.

Dove Michael R (1985), dalam penelitiannya di membagi dampak modernisasi menjadi empat aspek yaitu ideologi, ekonomi, ekologi dan hubungan sosial. Aspek ideologi sebagai kegagalan modernisasi mengambil contoh di daerah Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Penelitian Dove menunjukkan bahwa modernisasi yang terjadi pada Suku Wana telah mengakibatkan

tergusurnya agama lokal yang telah mereka anut sejak lama dan digantikan oleh agama baru. Modernisasi seolah menjadi sebuah kekuatan dahsyat yang mampu membelenggu kebebasan asasi manusia termasuk di dalamnya kebebasan beragama. Pengetahuan lokal masyarakat juga menjadi sebuah komoditas jajahan bagi modernisasi. Pengetahuan lokal yang sebelumnya dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat harus serta merta digantikan oleh pengetahuan baru yang dianggap lebih superior.

Sajogyo justru kemudian membahas proses modernisasi di Jawa yang menyebabkan perubahan budaya masyarakat. Masyarakat Jawa dengan tipe ekologi sawah selama ini dikenal dengan “budaya padi” menjadi “budaya tebu”. Perubahan budaya ini menyebabkan perubahan pola pembagian kerja pria dan wanita. Munsulnya konsep sewa lahan serta batas kepemilikan lahan minimal yang identik dengan kemiskinan menjadi berubah. Pola perkebunan tebu yang membutuhkan modal lebih besar dibandingkan padi menyebabkan petani menjadi tidak merdeka dalam mengusahakan lahannya. Pola hubungan antara petani dan pabrik gula cenderung lebih menggambarkan eksploitasi petani sehingga semakin memarjinalkan petani.

2.1.2. Kelembagaan Pembangunan dan Komunitas Petani

Kehidupan masyarakat mengenal seperangkat lembaga-lembaga yang muncul dan timbul dari inisiatif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di kalangan masyarakat pedesaan, lembaga-lembaga ini dikembangkan melalui tradisi, yang berbeda dengan ciri pengembangan organisasi atau kelembagaan modern yang dibawa oleh penguatan birokrasi pemerintahan. Oleh karena pemerintah memerlukan lembaga yang sangat mumpuni untuk menjadi wadah atau saluran pembangunan bahkan sarana yang efektif untuk percepatan pengorganisasian pembangunan pedesaan. Uphoff (1986) memberikan gambaran bahwa selama kurun waktu yang panjang lembaga donor internasional mengakui akan pentingnya pengembangan kelembagaan pembangunan di pedesaan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pengertian atau konsep kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan yang kemudian berkembang ke dalam ilmu ekonomi karena kini mulai banyak ekonom berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi umumnya karena kegagalan kelembagaan. Dalam

bidang sosiologi, kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku dan adat istiadat.

Secara umum, lembaga, apakah itu organisasi atau bukan merupakan kompleks dari norma dan kebiasaan yang telah berlangsung sepanjang waktu melalui kegunaan nilai pelayanan kolektif. Studi lembaga memfokuskan pada peraturan yang tajam dari kebiasaan dari pada pada peranan. Uphoff, (1986) mengatakan bahwa kelembagaan meruapakan suatu himpunanan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang bisa berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Menurut Uphoff, (1986) institusi ditekankan pada norma-norma perilaku, nilai budaya dan adat istiadat.

Menjelaskan tentang kelembagaan, atau institusi, umumnya mengarahkan pandangan orang lebih kearah sebuah organisasi, wadah maupun pranata. Akan tetapi organisasi adalah wadahnya saja, sedangkan pengertian lembaga atau kelembagaan mencakup juga mengenai aturan main, etika, kode etik, sikap dan tingkah laku seseorang atau suatu organisasi atau sistem. Terdapat beberapa kelembagaan dalam masyarakat desa, yang dilaksanakan dengan keras, terutama melalui paksaan sosial yang didasarkan pada interaksi sosial. Selanjutnya kelembagaan itu berubah sebagai reaksi terhadap berubahnya kelangkaan relatif sumber-sumber daya yang di dalam komunitas tidak hanya tergantung pada penyediaan sumberdaya, tetapi juga pada kondisi teknologi dan pasar. Kelembagaan memudahkan koordinasi dan kerjasama diantara masyarakat desa dalam pemakaian sumber daya, dan merupakan aturan-aturan yang dikukuhkan dengan sangsi oleh anggota masyarakat, Yujiro Hayami dan Masao Kikuchi. (1987). Beberapa kelembagaan ketenagakerjaan yang mengatur hubungan antar majikan atau pemilik lahan dengan buruh antara lain dikenal dengan anama hunusan di pedesaan Philipina, mapalus dipedesaan Sulawesi Utara, Kedokan/Ceblokan/ngepak ngedok dan Lebotan di daerah pedesaan jawa tengah dan barat. Menurut Yujiro Hayami dan Masao Kikuchi (1987), untuk melihat aspek kelembagaan juga di analisis pada cirri-ciri organisasi dan kelembagaan masyarakat desa yang melatarbelakangi dinamika ekonomi yang hidup di pedesaan. Dinamika tersebut dapat dilacak dari gaya desa dalam produksi dan pertukaran, interaksi sosial, pendekatan ekonomi dari sudut moral, dan struktur sosial yang terbentuk. Kelembagaan yang di analisis Yujiro Hayami dan Masao Kikuchi secara khsusus adalah hubungan kontrak

antara petani dan buruh tani yang dikembangkan dalam satuan usahatani keluarga (rumah tangga) petani. Hubungan “bapak anak buah” antara petani dan buruh tani itu digambarkan sebagai kompleks beragam kaitan pasaran dengan saling mengenal pribadi dimana syarat ekonomi dan efisiensi dapat terjamin.

Ada beberapa definisi kelembagaan yang disampaikan oleh ahli dari berbagai perspektif keilmuan. Misal, Ruttan dan Hayami (1984) menyatakan, bahwa kelembagaan sebagai aturan didalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka denagn harapan dimana setiap orang dapat bekerja sama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang di inginkan. Sedangkan Uphoff, (1986) membatasi pengertian sebagai suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang bisa berlaku dalam suatu periode tentu untuk melayani tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama, insitusi ditekankan pada norma-norma perilaku, nilai budaya dan adat istiadat. Pendefinisian lembaga ini dapat juga merujuk pengertian sebagai aturan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain (Ostrom, 1985).

Umumnya definisi kelembagaan mencakup konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang. Dalam hal ini sangat penting diperhatikan bahwa perilaku sosial tidak membatasi lembaga pada peraturan yang mengatur perilaku tersebut atau mewajibkan orang atau organisasi untuk harus berpikir positif ke arah norma-norma yang menjelaskan perilaku mereka tetapi juga pemahaman akan lembaga ini memusatkan perhatian pada pengertian mengapa orang berprilaku atau bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan yang ada. Dengan demikian, menjadi penting memahami kelembagaan didalam konteks pembangunan.

2.1.2.1. Komunitas Petani.

Tiga konsep tentang petani yang pada umumnya masih berbeda.

Pertama, istilah petani menunjuk kepada penduduk pedesaan secara umum,

tidak peduli apa pun kerjanya. Kedua, pandangan yang lebih terbatas dibanding konsep pertama, seperti dalam James C. Scott (1976). Menurutnya definisi petani tidak mencakup seluruh penduduk pedesaan, tetapi hanya menunjuk kepada penduduk pedesaan yang bekerja sebagai petani saja. Artinya petani

adalah orang yang bercocok tanam (melakukan budidaya) di lahan pertanian.

Ketiga, pandangan yang mengikuti Wolf, menurutnya petani adalah segolongan

orang yang memiliki sekaligus menggarap lahan pertanian guna menghasilkan produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bukan dijual (Wolf, 1985).

Ketiga konsep di atas cenderung menimbulkan pertanyaan. Setidaknya jika petani mencakup seluruh penduduk pedesaan. Disadari bahwa belum tentu seluruh penduduk pedesaan itu adalah petani. Berkaitan dengan hal tersebut Marzali (1999), memberikan konsep petani (peasant) agar dapat dioperasionalkan sesuai konteks Indonesia. Menurutnya, petani ditinjau dari proses perkembangan tingkat sosio-kultural masyarakat manusia, maka dapat dibagi dalam tiga ciri-ciri khusus. Pertama, secara umum petani berada di antara masyarakat primitif dan kota (moderen). Kedua, petani adalah masyarakat yang hidup menetap dalam komunitas pedesaan. Ketiga, dipandang dari sudut tipe produksi, termasuk di dalamnya teknologi dan mata pencaharian, maka petani berada pada tahap transisi antara petani primitif dan petani moderen (farmers).

Petani primitif dan petani (peasant) perbedaannya pada teknologi yang digunakan. Petani primitif menggunakan peralatan sederhana seperti tugal dan golok, sedangkan petani telah menggunakan cangkul (pacul), garu dan bajak.

Perbedaan antara petani dengan petani modern terletak pada sifat usahatani yang dilakukan. Petani berusahatani dengan bantuan keluarga dan hasilnya juga untuk keluarga. Sedangkan petani modern berusahatani dengan bantuan tenaga buruh tani dan bertujuan mencari keuntungan. Produksi tidak hanya untuk keluarga, justru sebagian besar dijual ke pasar guna mendapatkan keuntungan. Singkatnya, dikatakan oleh Wolf (1985) bahwa, petani berusahatani keluarga, sedangkan petani modern berusahatani dengan prinsip ekonomi perusahaan (komersil). sedangkan, kesamaannya dari keduanya adalah sama-sama mempunyai hubungan dengan kota secara politis, ekonomis dan kultural.

Berbagai konsep petani tersebut, mengisyarakatkan bahwa petani tidak lepas dari komunitas. Istilah komunitas pun mempunyai makna beragam, setiap segi-segi pengertiannya mempunyai arti yang sama penting. Redfield dalam Koentjaraningrat (1990) mengatakan bahwa, umumnya antropolog memandang komunitas dari sudut pandang ekologis. Dari sudut pandang ini komunitas didefinisikan sebagai satuan sosial yang utuh dan terikat pada sistem ekologi yang bulat. Keterikatan pada tempat ini kemudian dikenal dengan sebutan

kesatuan hidup setempat, yaitu yang lebih terikat pada ikatan tempat kehidupan daripada ikatan lain seperti kekerabatan, kepercayaan dan sejenisnya. Tinjauan aspek ekologis menekankan pada segi ruang (spasial) dari komunitas. Sehingga penting memperhatikan batas-batas ruang komunitas. Berkaitan dengah hal itu Sanders (1958) membagi komunitas menjadi empat tipe. Pertama, komunitas pedesaan yang terisolir dan relaltif mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Kedua, komunitas kota kecil dan ketiga, komunitas urban serta yang keempat, sub-komunitas metropolitan. Dari keempat jenis sub-komunitas tersebut, biasanya komunitas pedesaan yang banyak menarik perhatian. Umumnya hal ini dikarenakan komunitas pedesaan lebih memiliki sifat isolasi dan swadaya dibandingkan dengan komunitas lainnya.

Berbeda dengan Redfield, selain menekankan aspek ekologis Sanders juga menekankan komunitas sebagai sistem sosial. Konsep ini tidak hanya membatasi komunitas pedesaan yang cenderung terisolasi, namun aspek ekologis juga tidak dilupakan, dan segi-segi lain yang membentuk pengertian komunitas juga dikemukakan. Misalnya komunitas sebagai suatu ruang maka, dalam dirinya juga terbentuk suatu arena interaksi. Artinya sebagai suatu tempat untuk berinteraksi maka, komunitas tidak hanya melibatkan sebatas pria dan wanita, orang tua dan anak-anak, tetapi melibatkan setiap pelaku dalam komunitas yang mencakup seluruh segi kehidupan dari kategori seperti umur, jenis kelamin, suku, ras dan berbagai latar belakang lainnya.

Gambaran komunitas sebagai sistem sosial menurut Sanders (1958) mengacu pada ruang relasi sosial. Ruang relasi sosial diisi oleh lima faktor yaitu:

1. Ekologi, komunitas berada dan terorganisasi di wilayah serta hidup dengan pola pemukiman tertentu. Di dalamnya tercipta jaringan komunikasi yang beroperasi dengan baik, ada distribusi berbagai fasilitas, layanan sosial dan orang mampu mengembangkan identitas psikologis dengan simbol lokalitas.

2. Demografi, dalam komunitas yang terdiri dari populasi pada semua tahap lingkaran hidup sedemikian rupa sehingga anggota baru muncul melalui proses kelahiran. Setiap individu di komunitas harus memiliki keterampilan dan pengetahuan teknis yang memadai untuk kelangsungan hidupnya.

3. Budaya, setiap komunitas bertujuan mencapai kesejahteraan tertentu, untuk itu mereka mempunyai cara dan nilai tersendiri.

Kecenderunganya mencapai suatu integrasi normatif dan merangkum secara keseluruhan dibandingkan dengan tujuan satu atau beberapa kelompok di dalam komunitas.

4. Personalitas, komunitas mempunyai mekanisme mensosialisasikan anggota baru dan mengembangkan identitas psikologis dengan simbol lokalitas.

5. Waktu, komunitas tentu berada dalam rentang waktu. Artinya komunitas membutuhkan waktu sehingga bisa mencapai tingkat kebudayaan yang berbeda satu sama lainnya.

2.1.2.2. Pelapisan/Stratifikasi Sosial

Memahami komunitas atau masyarakat terkecil tidak lepas dari pemahaman pelapisan atau stratifikasi sosial. Oleh karena, stratifikasi sosial menjadi penting untuk melihat adanya pembagian peran di kalangan kelompok masyarakat yang berbeda. Pengertian stratifikasi sendiri secara definitif sebagaimana dikemukakan oleh Pitirim A. Sorokin adalah suatu pelapisan sosial yang merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Perwujuadannya adalah adanya lapisan-lapisan didalam masyarakat ada lapisan yang tinggi dan ada lapisan-lapisan dibawahnya. Setiap lapisan tersebut disebut strata sosial.

Menurut Soerjono Soekanto stratifikasi sosial merupakan suatu jenis diferensiasi sosial yang terkait dengan pengertian akan adanya jenjang secara bertingkat. Jenjang secara bertingkat tersebut akan menghasilkan strata tertentu, dan kedalam strata itulah masyarakat dimasukkan. Menurut Hewitt dan Mitchell menyatakan bahwa stratifikasi sosial adalah tingkat perbedaan individu dalam masyarakat yang mana dalam sistem sosial tertentu sebagai superior maupum inferior. Sedangkan menurut Marx Dan Weber mengatakan bahwa stratifikasi sosial merupakan pencerminan dari organisasi sosial suatu masyaraakat. Dari ketiga pengertian diatas saya mengambil kesimpulan bahwa strtatifikasi sosial adalah cara pembedaan masyarakat berdasarkan jenjang atau strata tertentu yang betingkat-tingkat,dari mulai strata inferior sampai dengan superior. Pembedaan masyarakat secara bertingkat tersebut dikarenakan tiga hal menurut Weber:

1. Dimensi Ekonomi Tingkat kesejahteraan ekonomi setiap induvidu dalam masyarakat berbeda-beda. Dinegara-negara kapitalis dimensi

ekonomi dalam kaitannya dengan steratifikasi sosial mudah dijumpai. Disatu sisi terdapat individu yang borjuis,kekayaan melimpah,dan menguasai beberapa sektor ekonomi.Namun disisi lain terdapat individu yang melarat,sehingga antara keduanya terdapat jurang pemisah yang sering disebut kesenjangan sosial (social distance). Sedangkan dinegara-negara sosialis, dimensi tersebut sedikit bahkan tidak.

2. Dimensi Sosial Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali orang yang mempermasalahkan tentang ras,agama,maupun suku yang dikaitkan dengan stratifikasi social. Kelompok ini menganggap bahwa ras,suku,agama mereka berada pada kelas superior. Di Afrika Selatan pernah terjadi pembedaan ini dengan adanya politik apartheid yang menganaktirikan ras kulit hitam. Hal ini juga terjadi di Amerika Latin,ras kulit hitam hanya dijadikan budak ras kulit putih. Tapi semua itu tidak terlepas pada prinsip yang dimiliki setiap individunya masing-masing. Anggapan tersebut dapat terjadi apabila disuatu daerah terdapat ras,suku,maupun agama yang dominan.

3. Dimensi Politik. Bagian terpenting dari dimensi politik yaitu jabatan dalam lembaga-lembaga politik termasuk parpol. Hierarkhi antara pimpinan dengan bawahan sangat mencolok, disini kedudukan tertinggi yang berwenang mengambil keputusan dalam masalah-masalah tertentu dalm lembaganya adalah pimpinan,sedang bawahan hanyalah sebagai pelaksana dari keputusan tersebut.

Ukuran atau kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentukan pelapisan sosial adalah ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran kekayaan mencakup kekayaan (materi atau kebendaan) dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada, barang siapa memiliki kekayaan paling banyak mana ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial, demikian pula sebaliknya, barang siapa tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan yang rendah। Kekayaan tersebut dapat dilihat antara lain pada bentuk tempat tinggal, benda-benda tersier yang dimilikinya, cara berpakaiannya, maupun kebiasaannya dalam berbelanja.

Ukuran kekuasaan atau wewenang menunjukkan segi-segi seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat. Ukuran kekuasaan sering tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya dalam masyarakat biasanya dapat menguasai orang-orang lain yang tidak kaya, atau sebaliknya, kekuasaan dan wewenang dapat mendatangkan kekayaan. Sedangkan, ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakatnya. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional, biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat, para orang tua ataupun orang-orang yang berprilaku dan berbudi luhur.

Ukuran keempat adalam ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik (kesarjanaan), atau profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya dokter, insinyur, doktorandus, doktor ataupun gelar profesional seperti profesor. Namun sering timbul akibat-akibat negatif dari kondisi ini jika gelar-gelar yang disandang tersebut lebih dinilai tinggi daripada ilmu yang dikuasainya, sehingga banyak orang yang berusaha dengan cara-cara yang tidak benar untuk memperoleh gelar kesarjanaan, misalnya dengan membeli skripsi, menyuap, ijazah palsu dan seterusnya.

2.1.2.3. Perubahan Struktur dan Organisasi Sosial

Perhatian terhadap stratifikasi sosial menjadi menarik apabila dikaitkan dengan dinamika dan perubahan masyarakat akibat pembangunan sebagai perubahan sosial yang direncanakan. Pembahasannya berkait dengan perubahan struktur dan organisasi sosial. Menurut Douglas (1973), mikrososiologi mempelajari situasi sedangkan makrososiologi mempelajari struktur. George C. Homans yang mempelajari mikrososiologi mengaitkan struktur dengan perilaku sosial elementer dalam hubungan sosial sehari-hari. Sedangkan Gerhard Lenski, lebih menekankan pada struktur masyarakat yang diarahkan oleh kecenderungan jangka panjang yang menandai sejarah. Talcott Parsons yang bekerja pada ranah makrososiologi menilai struktur sebagai

kesalingterkaitan antar manusia dalam suatu sistem sosial. Coleman melihat struktur sebagai pola hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia atau masyarakat.

Kornblum (1988) menyatakan struktur merupakan pola perilaku berulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Mengacu pada pengertian struktur sosial menurut Kornblum yang menekankan pada pola perilaku yang berulang, maka konsep dasar dalam pembahasan struktur adalah adanya perilaku individu atau kelompok. Perilaku sendiri merupakan hasil interaksi individu dengan lingkungannya yang didalamnya terdapat proses komunikasi ide dan negosiasi.

Pembahasan mengenai struktur sosial oleh Linton (1967), dikenal adanya dua konsep yaitu status dan peran. Status merupakan suatu kumpulan hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah aspek dinamis dari sebuah status. Seseorang menjalankan peran ketika ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya. Tipologi lain yang dikenalkan oleh Linton adalah pembagian status menjadi status yang diperoleh (ascribed status) dan status yang diraih (achieved status). Status yang diperoleh adalah status yang diberikan kepada individu tanpa memandang kemampuan atau perbedaan antar individu yang dibawa sejak lahir. Sedangkan status yang diraih didefinisikan sebagai status yang memerlukan kualitas tertentu. Status seperti ini tidak diberikan pada individu sejak ia lahir, melainkan harus diraih melalui persaingan atau usaha pribadi.

Social inequality merupakan konsep dasar yang menyusun pembagian

suatu struktur sosial menjadi beberapa bagian atau lapisan yang saling berkait. Konsep ini memberikan gambaran bahwa dalam suatu struktur sosial ada ketidaksamaan posisi sosial antar individu di dalamnya. Terdapat tiga dimensi dimana suatu masyarakat terbagi dalam suatu susunan atau stratifikasi, yaitu kelas, status dan kekuasaan. Konsep kelas, status dan kekuasaan merupakan pandangan yang disampaikan oleh Max Weber (Beteille, 1970).

Kelas dalam pandangan Weber merupakan sekelompok orang yang menempati kedudukan yang sama dalam proses produksi, distribusi maupun perdagangan. Pandangan Weber melengkapi pandangan Marx yang menyatakan kelas hanya didasarkan pada penguasaan modal, namun juga meliputi kesempatan dalam meraih keuntungan dalam pasar komoditas dan tenaga kerja. Keduanya menyatakan kelas sebagai kedudukan seseorang dalam