10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Di Indonesia pertumbuhan penduduk meningkat terus menerus setiap tahunnya begitu pula dengan jumlah transportasi. Seiring dengan semakin meningkatnya populasi manusia dan jumlah transportasi maka muncul persoalan seperti kemacetan, tidak teraturnya lalu lintas dan penurunan kualitas udara (polusi udara). Secara global, polusi udara membunuh hingga 2,4 juta orang setahun di seluruh dunia. Sebagian besar kematian akibat polusi udara terjadi di Asia Timur dan India di mana polusi udara di sana sudah berat. Para peneliti memperkirakan 1,24 juta orang Asia Timur dan 549.000 orang India meninggal karena menghirup udara beracun setiap tahun. Eropa dan Asia Tenggara khususnya Indonesia memiliki angka kematian yang tinggi juga. Berdasarkan data dari WHO menunjukkan bahwa angka kematian karena outdoor air pollution pada tahun 2008 di wilayah Asia Tenggara, negara Indonesia merupakan peringkat ketiga setelah India dan Bangladesh. Kasus kematian akibat outdoor air pollution ini di karenakan adanya gangguan pada sistem pernapasan yaitu 88,3% di akibatkan cardiopulmonarydisease, 11% lung cancer dan 0,7% respiratory infection (WHO, 2011).

Seperti halnya dengankota-kota lainnya di Indonesia, Kota Denpasar yang merupakan Ibukota Provinsi Bali mengalami permasalahan pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta lajunya pembangunan yang berimplikasi ke segala

bidang. Kota Denpasar yang luasnya 127,78 km2 memiliki pertumbuhan penduduk rata-rata 4,05% per tahun dan diikuti dengan pertumbuhan kendaraan bermotor 11% per tahun (Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar, 2008). Pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin tahun semakin meningkat menimbulkan dampak buruk terhadap kualitas udara. BerdasarkanlaporanpenelitianFauzy Ammari (2005), diketahui bahwa sumber polusi udara sebesar 81% berasal dari sektor transportasi. Polusi semacam ini biasanya mempengaruhi kualitas udara di luar ruangan secara umum. Baik kendaraan modern maupun kendaraan yang tidak layak pakai.

2.1 Udara

2.1.1 Pengertian udara

Udara adalah campuran dari berbagai gas secara mekanis dan bukan merupakan senyawa kimia. Udara merupakan komponen yang membentuk atmosfer bumi, yang membentuk zona kehidupan pada permukaan bumi. Udara terdiri dari berbagai gas dalam kadar yang tetap pada permukaan bumi, kecuali gas metana, amonia, hidrogen sulfida, karbon monoksida dan nitrogen oksida yang mempunyai kadar yang berbeda-beda tergantung daerah/lokasi. Umumnya konsentrasi metana, amonia, hidrogen sulfida, karbon monoksida dan nitrogen oksida sangat tinggi di area rawa-rawa atau industri kimia (Chandra, 2007).

2.1.2 Jenis-jenis udara

a. Udara Ambien

Menurut Peraturan Pemerintah RI no. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada

lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang ditentukan dan mempengaruhi kendaraan manusia mahluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

b. Udara Emisi

Udara emisi adalah zat, energi dan atau komponen lain yang dihasilkan dalam suatu kegiatan yang masuk dan atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar (PP RI No. 41 Tahun 1999).

2.2 Pencemaran Udara

Pencemaran lingkungan atau polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energy dan atau komponen lain kedalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ktingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukya (Undang-Undang Pengelolaan lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982).

Polutan adalah zat atau bahan yang menyebapkan terjadinya polusi. Suatu zat disebut polutan, bila keberadaanya disuatu lingkungan dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Contoh : karbondioksida dengan kadar 0,032 % dapat memberikan dampak merusak. Dengan kata lain suatu zat dapat disebut polutan apabila :

1. Jumlah melebihi jumlah normal 2. Berada pada waktu yang tidak tepat 3. Berada pada tempat yang tidak tepat

Pencemaran Udara adalah peristiwa masuknya, atau tercampurnya, polutan (unsur-unsur berbahaya) ke dalam lapisan udara (atmosfer) yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara (lingkungan).Pencemaran dapat terjadi dimana-mana. Bila pencemaran tersebut terjadi di dalamrumah, di ruang-ruang sekolah ataupun di ruang-ruang perkantoran maka disebut sebagaipencemaran dalam ruang (indoor pollution). Sedangkan bila pencemarannya terjadi dilingkungan rumah, perkotaan, bahkan regional maka disebut sebagai pencemaran di luar ruang (outdoor pollution).Umumnya, polutan yang mencemari udara berupa gas dan asap. Gas dan asap tersebutberasal dari hasil proses pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna, yang dihasilkan oleh mesin-mesin pabrik, pembangkit listrik dan kendaraan bermotor. Selain itu, gas dan asap tersebut merupakan hasil oksidasi dari berbagai unsur penyusun bahan bakar, yaitu: CO2 (karbondioksida), CO (karbonmonoksida), SOx (belerang oksida) dan

NOx (nitrogen oksida).

2.3 Pencemaran Udara Akibat Karbon monoksida (CO)

Keberadaan gas karbon monoksida di udara banyak terdapat di wilayah perkotaan yang banyak terdapat alat transportasi serta di wilayah yang banyak terdapat industri-industri. Karbonmonoksida (CO) merupakan suatu komponengas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Komponen gasini mempunyai berat sebesar 96,5 % dari berat air dan tidak larut dalam air. (Yanti, 2000)

Gas ini merupakan pencemar udara yang amat berbahaya biasanya berasal dari asaphasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang

mengandung karbon dan juga dihasilkan oleh pembakaran pada tekanan dan suhu yang tinggiyang terjadi pada mesin. Dan pada suhu yang tinggi karbondioksida dapat pulaterurai menjadi karbon monoksida dan 1 atom Oksigen.

Gas karbon monoksida ini jugadapat berasal dari hasil reaksi oksidasi gas metana oleh radikal hidroksil dan dari perombakan atau pembusukan tanaman meskipun tidak sebesar seperti yangdihasilkan oleh hasil pembakaran yang tidak sempurna dari mesin kendaraan bermotor.

Selain dari kendaraan bermotor gas karbon moksida juga bisa berasal dariasap rokok. Apabila di dalam suatu ruangan banyak terdapat orang yang merokok maka kadar karbon monoksida pada ruangan tersebut akan meningkat. Ini juga amat membahayakan bagi perokok maupun bagi orang yang berada di dekatnyawalaupun ia tidak merokok.

2.4 Sumber Pencemaran Gas Karbon monoksida (CO)

Kendaraan bermotor adalah penghasil karbon monoksida (CO) yang cukup banyak. Karbon monoksida (CO) adalah gas buang yang terbentuk apabila oksidasi dari Karbon monoksida (CO) menjadi Karbon dioksida (CO2) tidak

sempurna, umumnya hal ini disebabkan karena kekurangan oksigen. Menurut perhitungan stochiometrik, yaitu seandainya proses pembakaran terjadi secara sempurna maka dalam 1 kg bensin diperlukan 15 kg udara untuk pembakaran dalam silinder kendaraan bermotor, bila hal ini terjadi maka tidak akan terbentuk karbon monoksida (CO), tetapi pada kenyataannya hal demikian tak pernah terjadi, dan karenanya terbentuklah karbon monoksida (CO). Gas karbon monoksida (CO) yang dihasilkan oleh kendaraan bermesin bensin (premium)

adalah sekitar 1 % pada waktu berjalan dan sekitar 7 % pada waktu tidak berjalan. Sementara mesin disel menghasilkan karbon monoksida (CO) sebesar 0,2 % pada saat berjalan dan sekitar 4 % pada waktu berhenti (Sarudji, 2010).

Menurut Wardhana (2001), kota besar yang padat lalu lintasnya akan banyak menghasilkan karbon monoksida (CO) sekitar 10 – 15 ppm sehingga kadar karbon monoksida (CO) dalam udara relatif tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Selain itu gas karbon monoksida (CO) dapat juga terbentuk walaupun jumlahnya relatif sedikit, seperti gas hasil kegiatan gunung berapi, proses biologi dan lainnya.

Semakin tinggi suhu hasil pembakaran maka jumlah gas karbon monoksida (CO) yang terdisosiasi semakin banyak, suhu tinggi merupakan pemicu terjadinya gas karbon monoksida (CO). Sumber pencemaran gas karbon monoksida (CO) terutama berasal dari pembakaran bahan bakar fosil (minyak maupun batubara) pada mesin-mesin penggerak transportasi. Penyebaran gas karbon monoksida (CO) di udara tergantung pada keadaan lingkungan, untuk daerah perkotaan yang banyak kegiatan industrinya dan lalu lintasnya padat, udaranya sudah banyak tercemar oleh gas karbon monoksida (CO), sedangkan daerah pinggiran kota atau desa, cemaran karbon monoksida (CO) di udara relatif sedikit.

Pada tanah yang masih terbuka dimana belum ada bangunan di atasnya, dapat membantu penyerapan gas karbon monoksida (CO), karena mikroorganisme yang ada di dalam tanah mampu menyerap gas karbon monoksida (CO) yang terdapat di udara. Angin dapat mengurangi konsentrasi gas karbon monoksida (CO) pada suatu tempat karena dipindahkan ke tempat lain (Mulyanto, 2007).

2.5 Sifat dan Karakteristik Karbon monoksida (CO)

Karbon dan Oksigen dapat bergabung membentuk senyawa karbon monoksida (CO) sebagai hasil pembakaran yang tidak sempurna dan karbon dioksida (CO2) sebagai hasil pembakaran sempurna (Srikandi Fardiaz, 1992). Karbon monoksida merupakan senyawa yang tidak berbau, tidak berasa dan pada suhu udara normal berbentuk gas yang tidak berwarna. Senyawa karbon monoksida (CO) mempunyai potensi bersifat racun yang berbahaya karena mampu membentuk ikatan yang kuat dengan pigmen darah yaitu haemoglobin.

Hasneni (2004) dalam skripsinya menuliskan bahwa karbon monoksida (CO) yang terdapat di atmosfer terbentuk dari salah satu proses sebagai berikut : - Pembakaran tidak lengkap terhadap karbon atau komponen yang mengandung

karbon.

- Reaksi antar karbonmonoksida (CO) dengan komponen yang mengandung karbon(C) pada suhu tinggi.

- Pada suhu tinggi, Karbondioksida (CO2) dapat terurai kembali menjadi karbon

monoksida (CO) dan Oksigen (O2).

Selain itu, berbagai proses geofsika dan biogenik diketahui dapat memproduksi karbon monoksida (CO) seperti aktivitas vulkanik, emisi gas alami, pancaran listrik dari kilat, serta sumber lainnya. Tetapi kontribusi karbon monoksidake atmosfer yang berasal dari sumber alami relatif lebih kecil dibandingkan dari sumber aktivitas manusia seperti transportasi, pembakaran bahan bakar minyak, industri, dan sumber lainnya.

Dalam beberapa penelitian ditemukan kadar karbon monoksida yang cukup tinggi di dalam kendaraan sedan maupun bus. Kadar karbon monoksida

diperkotaan cukup bervariasi tergantung dari kepadatan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan umumnya ditemukan kadar maksimum karbon monoksida yang bersamaan dengan jam-jam sibuk pada pagi dan malam hari. Selain cuaca, variasi dari kadar karbon monoksida juga dipengaruhi oleh topografi dan bangunan disekitarnya. Pemajanan karbon monoksida dari udara ambien dapat direfleksikan dalam bentuk kadar karboksihemoglobin (COHb) dalam darah yang terbentuk dengan sangat perlahan karena butuh waktu 4-12 jam untuk tercapainya keseimbangan antara kadar karbon monoksida diudara dan karboksihemoglobin dalam darah.

Karakteristik biologik yang penting dari karbon monoksida adalah kemampuannya untuk berikatan dengan hemoglobin, pigmen sel darah merah yang mengangkut oksigen keseluruh tubuh. Sifat ini menghasilkan pembentukan karboksihemoglobin (COHb) yang 200 kali lebih stabil dibandingkan oksihemoglobin(HbO2). Penguraian karboksihemoglobin yang relatif lambat

menyebabkan terhambatnya kerja molekul sel pigmen tersebut dalam fungsinya membawa oksigen keseluruh tubuh. Kondisi seperti ini bisa berakibat serius, bahkan fatal karena dapat menyebabkan keracunan.

Sumber kabon monoksida buatan antara lain kendaraan bermotor, terutama yang menggunakan bahan bakar bensin. Berdasarkan estimasi, jumlah karbon monoksida dari sumber buatan diperkirakan mendekati 60 juta ton per tahun (WHO, 1997). Separuh dari jumlah ini berasal dari kendaraan bermotor yang menggunakan bakan bakar bensin dan sepertiganya berasal dari sumber tidak bergerak seperti pembakaran batubara dan minyak dari industri dan pembakaran

sampah domestik. Didalam laporan WHO (1997) dinyatakan paling tidak 90% dari karbon monoksida diudara perkotaan berasal dari emisi kendaraan bermotor.

2.6 Dampak Pencemaran Udara Akibat Karbon monoksida (CO)

Gas karbon monoksida atau CO merupakan pencemar udara yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia maupun hewan dan tumbuhan. Bahaya gas karbon monoksida bagi manusia sendiri dapat menyebabkan kematian apabila menghirup gas karbon monoksida dengan konsentrasi yang tinggi. Dan gas karbon monoksida pada konsentrasi rendah juga dapat mengganggu kesehatan pada manusia. Pengaruh karbon monoksida pada tubuh manusia sangat berbahaya, terutama karena reaksi antara karbon monoksida (CO) dengan hemoglobin (Hb) dalam darah yang menghasilkan karboksihemoglobin:O2Hb + CO → COHb +

O2.Pengaruh dari reduksi ini menyebabkan kapasitas darah untuk mengangkut

oksigen menjadi berkurang. (Zuhriyah, 2008)

Hemoglobin di dalam darah sendiri secara normal berfungsi dalam sistem transpor untuk untuk mengangkut oksigen dalam bentuk oksihemoglobin (O2Hb) dari paru-paru ke sel-sel tubuh kemudian membawa karbon dioksida (CO2)

tersebut dalam bentuk CO2Hb dari sel-sel tubuh ke paru-paru, namun apabila

didalam tubuh terdapat CO maka hemoglobin dapat membentuk karboksihemoglobin (COHb). Jika reaksi antara karbon monoksida denganhemoglobin terjadi maka kemampuan darah untuk mentranspor atau mengangkutoksigen menjadi berkurang.

Faktor penting yang menentukan pengaruh karbon monoksida terhadap tubuh manusia adalah konsentrasi karboksihemoglobin yang terdapat di dalam

darah, dimana semakin tinggi persentase hemoglobin yang terikat dalam bentuk karboksihemoglobin, semakin parah pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Hal tersebut dimungkinkan dapat terjadi pada polisi lalu lintas, satpam, juru parkir dan pedagang kaki lima yang beraktifitas di sekitar jalan raya karena pada tempat tersebut banyak kendaraan bermotor yang mesinnya masih hidup dan polutan yang dihasilkan semakin bertambah jika tidak didukung sistem sirkulasi udara yang baik, selain itu timbulnya gangguan kesehatan pada populasi yang berisiko terpapar tersebut juga dipengaruhi oleh kebiasaan hidup sehari-hari dan masa kerja. Berdasarkan penelitian Niken Setyowati,dkk (2014) diperoleh hasil analisa korelasi sebesar 0,264 yang berarti gas karbon monoksida yang berasal dari kendaraan berpotensi dirasakan oleh petugas polisi lalu lintas di Pontianak. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa kemungkinan seseorang terpapar oleh gas karbon monoksida akan lebih besar jika ia lebih sering melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kendaraan bermotor.

2.7 Pelaksanaan Car Free Day di Indonesia

Sesuai dengan amanan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 213 menyebutkan bahwa pemerintah wajib membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan, maka beberapa provinsi di Indonesia diterjemahkan menjadi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). HBKB telah diselenggarakan dibeberapa kota antara lain Jakarta, Surabaya, Denpasar dan beberapa kota besar lainnya.

Pelaksanaan Car Free Day atau HBKB ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 15 tahun 1996

tentang Program Langit Biru. Program Langit Biru adalah suatu program pengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Yang dimaksud sumber bergerak adalah sumber emisi yang tidak tetap pada suatu tempat sedangkan sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.

Penyelenggaraan HBKB di Jakarta sesuai Instruksi Gubernur DKI Jakarta No.93 tahun 2007 menunjuk Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD) DKI Jakarta sebagai koordinator pelaksanaan HBKB dan walikota di tiap wilayah sebagai pelaksana. Pelaksanaan tingkat provinsi dilaksanakan pada ruas jalan Sudirman-Thamrin. Sejauh ini masyarakat sangat antusias dalam pelaksanaan HBKB, dan dari hasil pemantauan pencemaran udara yang dilakukan BPLHD terjadi penurunan kadar karbon monoksida hingga67%, PM10 sebanyak 34% dan

NO sebanyak 80% selama pelaksanaan HBKB.

Kegiatan HBKB pertama kali dilaksanakan oleh Kota Surabaya, yaitu pada tahun 2001. Di Kota Surabaya, kegiatan car free day diterjemahkan menjadi Hari Tanpa Kendaraan Bermotor (HTKB). Kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye peningkatan kualitas udara dalam peringatan perayaan Hari Bumi dengan tema “Segar Suroboyoku Rek!”. Kemudian dilanjutkan lagi pada tanggal 24 Agustus 2008 dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup. Melalui kegiatan HTKB ini menunjukkan kepedulian Pemerintah Kota Surabaya terhadap kelestarian lingkungan dengan meminimalisir pencemaran udara yang terjadi di wilayahnya. Menurut peneliti Mr.Mahbub Anwar, seorang mahasiswa S2 Universitas Hiroshima Jepang tahun 2009, melalui kegiatan HTKB diperoleh

kesimpulan bahwa kegiatan ini mampu mereduksi karbon dioksida (CO2) sekitar

1,02 kg/orang/hari.

Kota Denpasar sejak tanggal 16 Agustus 2009 telah menerapkan kegiatan car free day dengan membuat jalur khusus bebas kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua. Program ini merupakan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh beberapa pihak terkait antara lain dari Dinas Perhubungan, PU, Polantas, Bappeda dan komunitas sepeda (Samas Denpasar). Pelaksanaan Car Free Day ini mengambil tema “Denpasar Go Green 2009” dengan mengambil rute di kawasan Renon Denpasar dengan waktu pelaksanaan hari minggu pukul 06.00 sampai 10.00 Wita. Seperti masyarakat Jakarta dan Surabaya, masyarakat Bali juga antusias terhadap program ini. Terbukti dengan banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Banyak orang tua mengajak anak bahkan binatang peliharaan (dengan beberapa ketentuan) untuk menikmati suasana nyaman bersepeda, jalan santai, atau hanya sekedar lari-lari pagi untuk menghilangkan kepenatan dari rutinitas pekerjaan. Dari sisi pencemaran udara, kegiatan car free day dapat menurunkan pencemaran udara dan kebisingan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Hal ini dapat dibuktikan melalui penelitian Decy Arwini (2014) yang membandingkan parameter pencemar udara pada waktu pelaksanaan car free day dengan hari kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan beberapa parameter pencemar udara pada hari kerja yaitu sulfur dioksida meningkat sebesar 6,87%, nitrogen dioksida meningkat sebesar 36,35 %, karbon monoksida meningkat sebesar 366,25%, PM10 meningkat sebesar

Dari hasil beberapa penelitian diatas diperoleh hasil penurunan kadar karbon monoksida (CO) melalui pelaksanaan Car Free Day.Berdasarkan hasil penelitian pencemaran udara tersebut maka penelitian analisis risiko kesehatan lingkungan ini dilakukan, untuk mengetahui besar risiko akibat paparankarbon monoksida (CO). Penelitian ini dilakukan di kawasan Renon Denpasar karena belum ada penelitian Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan akibat paparan karbon monoksida (CO)di kawasan tersebut.

2.8 Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan

Analisis risiko merupakan suatu alat pengelolaan risiko, proses penilaian bersama para ilmuwan dan birokrat untuk memperkirakan peningkatan risiko kesehatan pada manusia yang terpajan (NRC 1983). Menurut Aldirh dan Griffith (1993) analisis risiko adalah karakteristik efek-efek yang potensial merugikan kesehatan manusia oleh paparan bahaya lingkungan.

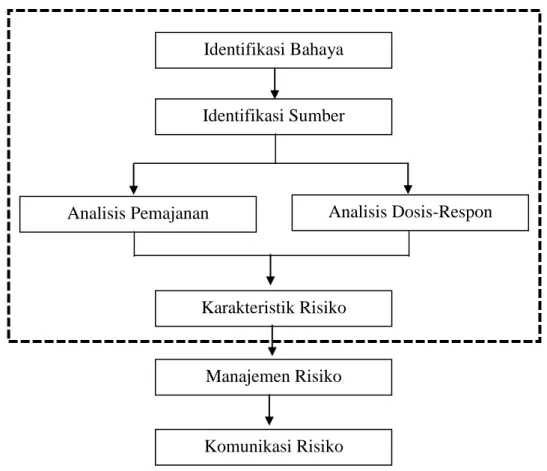

Analisis risiko kesehatan lingkungan adalah langkah-langkah dalam memperkirakan dan menilai besaran dan kemungkinan risiko kesehatan dan lingkungan yang akan terjadi sehingga semua pihak yang peduli mengetahui cara mengendalikan dan mengurangi risiko tersebut (Louvar&Louvar,1998). Analisis risiko terdiri dari 4 langkah utama yaitu : 1) Identifikasi Bahaya (Hazard Identification), 2) Analisis Pemaparan (Exposure Assessment), 3) Analisis Dosis Respon (Dose Response Assessment), 4) Karakteristik Risiko (Risk Characterization) (Mukono 2002).

Gambar 2.1 Langkah-langkah Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan.

Keterangan : Risk Assessment hanya pada bagian kotak garis titik-titik sedangkan risk management dan risk communication berada di luar lingkup risk assessment (Louvar dan Louvar 1998).

2.8.1 Identifikasi Bahaya (Hazard Identification)

Identifikasi bahaya (Hazard Identification)merupakan tahap awal analisis risiko kesehatan lingkungan untuk mengetahui maupun mengenal dampak buruk kesehatan yang disebabkan oleh pemajanan suatu bahan dan memastikan mutu serta kekuatan bukti-bukti yang mendukungnya (daya racun sistemik dan karsinogenik). Keberadaan risk agen dapat disimpulkan dari gangguan kesehatan yang teramati (disease oriented) dan juga dapat melalui tingkat pencemaran (agent oriented). Dari dua tipe identifikasi bahaya tersebut, pendekatan agent oriented harus didahulukan. Dengan dua pendekatan tersebut identifikasi

Identifikasi Bahaya

Identifikasi Sumber

Analisis Pemajanan Analisis Dosis-Respon

Karakteristik Risiko

Manajemen Risiko

keberadaan risk agen yang potensial dan aktual dalam media lingkungan tertentu sangat berguna untuk analisis dosis respon (Rahman, 2010).

2.8.2 Penilaian Dosis Respons (Dose Response Assessment)

Analisis dosis respons (Dose Response Assessment) dilakukan untuk

menetapkan nilai-nilai kuantitatif toksisitas suatu reagen risiko untuk setiap bentuk spesi kimia yang dinyatakan sebagai RfD (untuk air minum dan makanan/ingeti) atau RfC (untuk udara/inhalasi) untuk efek-efek non karsinogenik dan Cancer Slope Factor (CSF) atau Unit Risk (UR) untuk efek-efek karsinogenik.

Menentukan dosis-respon suatu risk agent sangat sulit, membutuhkan data dan informasi studi toksisitas yang asli dan lengkap, ahli-ahli kimia, toksikologi, farmakologi, biologi, epidemiologi dan spesialis-spesialis lain yang berhubungan dengan toksisitas dan farmakologi zat. Namun saat ini RfD dan RfC zat-zat kimia dalam berbagai spesi termasuk formulanya, telah ada dalam pangkalan data Integrated Risk Information System dari US-EPA (IRIS 2007). Ada ratusan spesi kimia zat yang telah dimasukkan ke dalam daftar IRIS dan sudah ditabulasi sehingga bisa langsung digunakan (Rahman, 2007).

Secara teknis nilai RfC ditetapkan dengan cara membagi NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) atau LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) dengan UF (Uncertainty Factor) sesuai dengan konsep porbabilitas. LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) adalah dosis terendah yang secara statistik atau biologis masih memperlihatkan efek merugikan pada hewan uji dan manusia. NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) adalah dosis tertinggi suatu zat pada studi toksisitas kronik atau sub kronik yang secara statistik

atau biologis tidak memperlihatkan efek merugikan pada hewan uji atau pada manusi. Faktor ketidakpastian diperkuat dengan MF (Modifiying Factor) yang disebut sebagai professional jugdement, yakni penilaian profesional terhadap kualitas studi toksisitas dan kelengkapan datanya yang tidak tertampung dalam UF. Nilai MF adalah 0<MF≤10 dengan nilai default 1. RfC dinyatakan dengan persamaan :

𝑅𝑓𝐶 =𝑁𝑂𝐴𝐸𝐿 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝐿𝑂𝐴𝐸𝐿 UF1xUF2x … . xMF Keterangan :

UF1 = 10 untuk menghitung variasi dalam populasi yang sensitive UF2 = 10 jika mengekstrapolasi dari data pada hewan

UF3 = 10 jika NOAEL diperoleh dari subkronik daripada studi kronik UF4 = 10 jika LOAEL digunakan untuk menggantikan NOAEL

MF = 1-10 untuk menggambarkan suatu ketidakpastian dari professional jugdement

Jadi, RfC bukanlah dosis yang acceptable melainkan hanya referensi. Jika dosis yang diterima melebihi RfC maka probabilitas untuk mendapatkan risiko juga lebih besar. Namun, dosis di atas RfC tidak otomatis aman, karena RfC diturunkan dengan unsur-unsur ketidakpastian. Nilai RfC untuk karbon monoksida (CO) adalah 7,667 mg/kg/hari(Tualeka, 2013)

2.8.3 Analisis Pemajanan (Exposure Assessment)

Pemajanan adalah proses yang menyebabkan organisme kontak dengan bahaya lingkungan berupa risk agent sebagai jembatan yang menghubungkan “bahaya” dengan “risiko”. Pemajanan bisa terjadi karena risk agent terhirup dalam udara, tertelan bersama air dan makanan, terserap lewat kulit atau kontak langsung

dengan tubuh (Kolluru et all, 1996). Analisis pemajanan memperhatikan semua rute (inhalasi, ingesi dan absorpsi) dan media (udara,air, tanah, makanan, dan minuman) agar total Intake bisa dihitung. Asupan setiap risk agent dihitung sesuai jalur pemajanan menurut karakteristik antropometri dan pola aktifitas populasi berisiko menggunakan rumus dibawah ini sebagai rumus generik yang berlaku umum untuk seluruh jalur pemajanan (Louvar & Louver, 1998) :

I = C x R x tE xfE xD t Wb xtavg

Untuk menghitung Intake (I), asumsi-asumsi yang digunakan yaitu : I = asupan (intake) (mg/kg/hari)

C = konsentrasi agen risiko (mg/M3), didapat dari data konsentrasi karbon monoksida (CO) di udara

R = laju asupan atau konsumsi (0,83 M3/jam untuk inhalasi) tE = waktu paparan (jam/hari)

fE = frekuensi paparan (hari/tahun)

D t = durasi paparan (tahun), real time atau proyeksi, 30 tahun untuk nilai default residensial berdasarkan US-EPA Default Exposure Factor. Wb = berat badan (kg)

tavg = periode rata-rata harian (30 x 365 hari/tahun untuk zat non karsinogenik, 70 tahun x 365 hari/tahun untuk zat karsinogenik).

2.8.4 Karakteristik Risiko(Risk Characterization)

Karakteristik risiko adalah perhitungan secara kualitatif, jika memungkinkan secara kuantitatif, meliputi probabilitas terjadinya potensi dampak

buruk suatu agen pada organisme, sistem atau sub populasi beserta faktor ketidakpastiannya ( Kemenkes, 2012). Karakteristik risiko dilakukan untuk menetapkan tingkat risiko atau menentukan apakah risk agent pada konsentrasi tertentu yang dianalisis menimbulkan gangguan kesehatan pada responden atau tidak. Karakteristik risiko merupakan integrasi informasi daya racun dan pemajanan ke dalam “Perkiraan Batas Atas” risiko kesehatan yang terkandung dalam suatu bahan.

Karakteristik risiko kesehatan dinyatakan sebagai Risk Quotient (RQ) untuk efek-efek non karsinogenik dan Excess Cancer Risk (ECR) untuk efek-efek karsinogenik. RQ dihitung dengan membagi asupan non karsinogenik (Ink) setiap

agen risiko dengan dosis referensinya (RfC). RfC adalah toksisitas kuantitatif non karsinogenik dengan menyatakan estimasi dosis paparan harian yang diperkirakan tidak menimbulkan efek merugikan kesehatan meskipun paparan itu berlangsung sepanjang hayat. Dosis referensi dibedakan untuk paparan oral ingesti (makanan dan minuman) yang disebut RfD dan untuk paparan inhalasi (udara) disebut RfC, dimana dosis referensi dinyatakan dalam mg agen risiko per kg berat badan per hari (mg/kg/hari) (Rahman, 2007). Perhitungan karakteristik risiko dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Karakteristik risiko pada efek non karsinogenik

Tingkat risiko pada efek non karsinogenik dinyatakan dalam notasi Risk Quotien (RQ)(ATSDR:2005)

𝑅𝑄 =𝐼𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒 R𝑓C

I = Intake dari hasil perhitungan penilaian paparan (mg/kg/hari) RfC = dosis atau konsentrasi referensi secara inhalasi (mg/kg/hari)

Tingkat risiko dikatakan aman apabila RQ ≤ 1. Tingkat risiko dikatakan tidak aman apabila RQ >1 (Kemenkes RI,2012).

b. Karakteristik risiko pada efek karsinogenik

Tingkat risiko pada efek karsinogenik dinyatakan dalam notasi Excess Cancer Risk (ECR). Untuk melakukan karakteristik risiko pada efek karsinogenik dilakukan dengan mengkalikan Intake dengan Slope Factor. Rumus ECR adalah :

ECR = I x SF Dengan asumsi :

I = asupan yang telah dihitung dengan rumus pertama SF = nilai referensi agen risiko dengan efek karsinogenik

Tingkat risiko karsinogenik dinyatakan dalam bilangan exponent tanpa satuan. Tingkat risiko dinyatakan aman apabila nilai ECR ≤ E-4 (10-4) atau dinyatakan dengan ECR ≤ 1/10.000. Tingkat risiko dinyatakan tidak aman apabila ECR > E-4 (10-4) atau dinyatakan dengan ECR > 1/10.000 (Kemenkes, 2012).