commit to user BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pola Asuh Orang Tua

a. Pengertian Pola Asuh Orang Tua

Pola asuh orang tua terhadap anak merupakan bentuk interaksi antara anak dan orang tua selama mengadakan kegiatan pengasuhan, yang berarti orang tua mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan setempat dan masyarakat (Gunarsa, 2004). Sedangkan Darling & Steinberg (1993) mendefinisikan pola asuh orang tua sebagai kebiasaan emosional yang dilakukan orang tua selama membesarkan anaknya. Pola asuh menurut Mussen (1994: 395) adalah cara yang digunakan orang tua dalam mencoba berbagai strategi untuk mendorong anak mencapai tujuan yang diinginkan. Pola asuh orang tua adalah suatu keseluruhan interaksi antara orang tua dengan anak, dimana orang tua bermaksud menstimulasi anaknya dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan serta nilai-nilai yang dianggap paling tepat oleh orang tua, agar anak dapat mandiri, tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal (Yusniyah, 2008).

Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anaknya di rumah, sehingga sikap dan cara mendidik yang dilakukan oleh orang tua akan berpengaruh pada kepribadian anak. Hubungan yang baik antara orang tua dan anak akan menghasilkan hal yang positif dalam diri seorang anak, sebaliknya apabila hubungan orang tua dan anak buruk, maka akan menghasilkan akibat yang buruk pula.

Cara mengasuh anak yang dilakukan oleh orang tua di rumah sangat memengaruhi dasar yang diletakkan bagi perkembangan selanjutnya (Kordi & Baharudin, 2010). Dijelaskan oleh Gunarsa (2004), sikap dan pola asuh orang tua juga akan berpengaruh terhadap kepribadian dan penampilan anak di sekolah.

b. Dimensi Pola Asuh

Menurut (Baumrind, 1991) ada dua dimensi besar pola asuh yang menjadi dasar dari kecenderungan jenis kegiatan pengasuhan anak, yaitu :

1) Responsiveness atau Responsifitas

Dimensi ini berhubungan dengan sikap orangtua yang penuh kasih sayang, memahami dan berorientasi pada kebutuhan anak. Sikap hangat yang ditunjukkan orangtua pada anak sangat berperan penting dalam proses sosialisasi antara orangtua dengan anak. Diskusi sering terjadi pada keluarga yang orangtuanya responsif terhadap anak – anak mereka,

selain itu juga sering terjadi proses memberi dan menerima secara verbal diantara kedua belah pihak. Namun pada orangtua yang tidak responsif terhadap anak – anaknya, orangtua bersikap membenci, menolak atau mengabaikan anak. Orangtua dengan sikap tersebut sering menjadi penyebab timbulnya berbagai masalah yang dihadapi anak seperti kesulitan akademis, ketidakseimbangan hubungan dengan orang dewasa dan teman sebaya sampai dengan masalah delikuensi.

Menurut (Baumrind, 1983 dalam Berk, 2009)

responsiveness atau responsifitas terdiri atas :

a) Clarity of communication (menuntut anak berkomunikasi

secara jelas), yaitu orangtua meminta pendapat anak yang disertai alasan yang jelas ketika anak menuntut

pemenuhan kebutuhannya, menunjukkan kesadaran

orangtua untuk medengarkan atau menampung pendapat, keinginan atau keluhan anak, dan juga kesadaran orangtua dalam memberikan hukuman kepada anak bila diperlukan. b) Nurturance (upaya pengasuhan), yaitu orangtua

menunjukkan ekspresi kehangatan dan kasih sayang serta

keterlibatan orangtua terhadap kesejahteraan dan

kebahagiaan anak dan menunjukkan rasa bangga akan

mengekspresikan cinta dan kasih sayang melalui tindakan dan sikap yang mengekspresikan kebanggaan dan rasa senang atas keberhasilan yang dicapai anak-anaknya.

2) Demandingness atau tuntutan

Untuk mengarahkan perkembangan sosial anak secara positif, kasih sayang dari orangtua belumlah cukup. Kontrol dari orangtua dibutuhkan untuk mengembangkan anak agar anak menjadi individu yang kompeten baik secara intelektual maupun sosial.

Menurut (Baumrind, 1983 dalam Berk, 2009)

demandingness atau tuntutan terdiri atas :

a) Demand for maturity (menuntut anak bersikap dewasa),

yaitu orangtua menekankan pada anak untuk

mengoptimalkan kemampuannya agar menjadi lebih dewasa dalam segala hal. Orangtua memberikan tekanan terhadap anak untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam aspek sosial, intelektual dan emosional. Orangtua pun menuntut kemandirian yang meliputi pemberian kesempatan kepada anak-anaknya untuk membuat keputusannya sendiri.

b) Control (kontrol), yaitu menunjukkan upaya orangtua

patokan orangtua yang kaku yang sudah dibuat sebelumnya. Orangtua juga terlihat berusaha untuk membatasi kebebasan, inisiatif dan tingkah laku anaknya. Orangtua memiliki kemampuan untuk menahan tekanan dari anak, dan konsisten dalam menjalankan aturan. Mengontrol tindakan didefinisikan sebagai upaya orangtua untuk memodifikasi ekspresi ketergantungan anak, agresivitas atau perilaku bermain di samping untuk meningkatkan internalisasi anak terhadap standar yang dimiliki orangtua terhadap anak.

.

c. Gaya Pola Asuh

Gaya pola asuh adalah kumpulan dari sikap, praktek dan ekspresi nonverbal orangtua yang bercirikan kealamian dari interaksi orangtua kepada anak sepanjang situasi yang berkembang (Darling & Steinberg, 1999). Gaya konseptual pola asuh Baumrind didasarkan pada pendekatan tipologis pada studi praktek sosialisasi keluarga. Pendekatan ini berfokus pada konfigurasi dari praktek pola asuh yang berbeda dan asumsi bahwa akibat dari salah satu praktek tersebut tergantung sebagian pada pengaturan kesemuanya. Variasi dari konfigurasi elemen utama pola asuh (seperti kehangatan, keterlibatan, tuntutan kematangan,dan supervisi) menghasilkan variasi dalam bagaimana seorang anak merespon pengaruh orangtua. Dari perspektif

ini, gaya pola asuh dipandang sebagai karakteristik orangtua yang membedakan keefektifan dari praktek sosialisasi keluarga dan penerimaan anak pada praktek tersebut (Darling & Steinberg, 1999).

Berdasarkan dua dimensi pola asuh yang disebutkan oleh Baumrind (1991), gaya pola asuh orang tua dibagi menjadi 3 jenis, yaitu autoritatif, otoriter dan permisif.

1) Autoritatif

Pola asuh ini memberikan dorongan pada anak untuk mandiri namun tetap menerapkan berbagai batasan yang akan mengontrol perilakunya. Adanya saling memberi dan saling menerima, mendengarkan dan didengarkan. Pola ini lebih memusatkan perhatian pada aspek pendidikan daripada aspek hukuman, orangtua memberikan peraturan yang luas serta memberikan penjelasan tentang sebab diberikannya hukuman serta imbalan tersebut.

Autoritatif mengandung demandingness dan responsiveness dicirikan dengan adanya tuntutandari orang tua yang disertai dengan komunikasi terbuka antara orangtua dan anak, mengharapkan kematangan perilaku pada anak disertai dengan adanya kehangatan dari orangtua. Jadi penerapan pola asuh

autoritatif dapat memberikan keleluasaan anak untuk

menyampaikan segala persoalan yang dialaminya tanpa ada perasaan takut, keleluasaan yang diberikan orangtua tidak

bersifat mutlak akan tetapi adanya kontrol dan pembatasan berdasarkan norma-norma yang ada (Baumrind, 1971 dalam Berk, 2009).Stewart & Koch (1983) menyatakan ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

a) Bahwa orangtua yang demokratis memandang sama

kewajiban dan hak antara orangtua dan anak.

b) Secara bertahap orangtua memberikan tanggung jawab

bagi anak-anaknya terhadap segala sesuatu yang diperbuatnya sampai anaknya menjadi dewasa.

c) Orang tua selalu berdialog dengan anak-anaknya, saling

memberi dan menerima, selalu mendengarkan keluhan-keluhan dan pendapat anak-anaknya.

d) Dalam bertindak, orang tua selalu memberikan alasannya

kepada anak, mendorong anak saling membantu dan bertindak secara obyektif, tegas tetapi hangat dan penuh pengertian.

2) Otoriter

Pola asuh ini adalah pola asuh yang penuh pembatasan dan hukuman (kekerasan) dengan cara orangtua memaksakan

kehendaknya, sehingga orangtua dengan pola asuh

otoritermemegang kendali penuh dalam mengontrol

unresponsiveness. Yang dicirikan dengan orangtua yang selalu

menuntut anak tanpa memberi kesempatan pada anak untuk mengemukakan pendapatnya, tanpa disertai dengan komunikasi terbuka antara orangtua dan anak juga kehangatan dari orangtua. Pola asuh otoriterditandai dengan ciri-ciri sikap orangtua yang kaku dan keras dalam menerapkan peraturan-peraturan maupun disiplin. Orangtua bersikap memaksa dengan selalu menuntut kepatuhan anak, agar bertingkah laku seperti yang dikehendaki oleh orangtuanya. Karena orangtua tidak mempunyai pegangan mengenai cara bagaimana dirinya harus mendidik, maka timbul berbagai sikap orangtua yang mendidik menurut apa yang dianggap terbaik oleh orang tua itu sendiri, diantaranya adalah dengan hukuman dan sikap acuh tak acuh, sikap ini dapat menimbulkan ketegangan dan ketidak nyamanan, sehingga memungkinkan kericuhan di dalam rumah (Baumrind, 1971 dalam Berk, 2009). Menurut Stewart dan Koch (1983), orangtua yang menerapkan pola asuh otoriter mempunyai ciri sebagai berikut:

a) Kaku

b) Tegas

c) Suka menghukum

e) Orangtua memaksa anak-anak untuk patuh pada nilai-nilai mereka, serta mencoba membentuk lingkah laku sesuai

dengan yang orangtua inginkan serta cenderung

mengekang keinginan anak

f) Orangtua tidak mendorong serta memberi kesempatan

kepada anak untuk mandiri dan jarang memberi pujian

g) Hak anak dibatasi tetapi dituntut tanggung jawab seperti

anak dewasa.

3) Permisif

Pola asuh ini adalah pola asuh yang menekankan pada ekspresi diri dan regulasi diri anak. Mengizinkan anak untuk memonitor aktivitasnya sendiri sebanyak mungkin tanpa adanya batasan dari orangtua(Baumrind, 1989 dalam Papalia, 2008). Maccoby dan Martin (dalam Santrock, 2008) membagi pola asuh ini menjadi dua: neglectful parenting dan indulgent

parenting. Pola asuhneglectful yaitu bila orangtua sangat tidak

terlibat dalam kehidupan anak (tidak peduli). Pola asuh ini menghasilkan anak-anak yang kurang memiliki kompetensi sosial terutama karena adanya kecenderungan kontrol diri yang kurang. Pola asuh indulgent yaitu bila orangtua sangat terlibat dalam kehidupan anak, namun hanya memberikan kontrol dan tuntutan yang sangat minim (selalu menuruti atau terlalu

membebaskan) sehingga dapat mengakibatkan kompetensi sosial yang tidak adekuat karena umumnya anak kurang mampu untuk melakukan kontrol diri dan menggunakan kebebasannya tanpa rasa tanggung jawab serta memaksakan

kehendaknya. Pola asuh permisifmengandung

undemandingnessdan unresponsiveness(Baumrind, 1971 dalam

Berk, 2009). Dicirikan dengan orangtua yang bersikap mengabaikan dan lebih mengutamakan kebutuhan dan keinginan orangtua daripada kebutuhan dan keinginan anak, tidak adanya tuntutan larangan ataupun komunikasi terbuka antara orangtua dan anak. Hurlock (2007) mengatakan bahwa pola asuhan permisif bercirikan :

a) Adanya kontrol yang kurang

b) Orangtua bersikap longgar atau bebas

c) Bimbingan terhadap anak kurang.

d. Faktor – Faktor yang Memengaruhi Pola Asuh Orang Tua

Adapun faktor yang memengaruhi pola asuh anak adalah (Edwards, 2006):

1) Pendidikan orangtua

Pendidikan dan pengalaman orangtua dalam perawatan

anak akan memengaruhi persiapannya menjalankan

menjadi lebih siap dalam menjalankan peran pengasuhan antara lain: terlibat aktif dalam setiap pendidikan anak, mengamati segala sesuatu dengan berorientasi pada masalah anak, selalu berupaya menyediakan waktu untuk anak-anak dan menilai perkembangan fungsi keluarga dan kepercayaan anak

(Edwards, 2006). Latar belakang pendidikan orangtua,

informasi yang didapat oleh orangtua tentang cara mengasuh anak, kultur budaya, kondisi lingkungan sosial, ekonomi akan memengaruhi bagaimana orangtua memberikan pengasuhan

pada anak-anaknya. Orangtua yang sudah mempunyai

pengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak akan lebih siap menjalankan peran asuh, selain itu orangtua akan lebih mampu mengamati tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan yang normal.

2) Lingkungan

Faktor sosial, ekonomi, lingkungan, budaya dan pendidikan memberikan kontribusi pada kualitas pengasuhan orangtua. Pengasuhan merupakan proses yang panjang, maka proses pengasuhan akan mencakup :

a) interaksi antara anak, orang tua, dan masyarakat

b) penyesuaiankebutuhan hidup dan temperamen anak dengan orang tuanya

c) pemenuhan tanggung jawab untuk membesarkan dan

memenuhi kebutuhan anak

d) proses mendukung dan menolak keberadaan anak dan

orang tua

e) proses mengurangi risiko dan perlindungan terhadap

individu dan lingkungan sosialnya.

3) Budaya

Sering kali orangtua mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengasuh anak, kebiasaan-kebiasaan masyarakat disekitarnya dalam mengasuh anak, karena pola-pola tersebut dianggap berhasil dalam mendidik anak kearah kematangan (Edwards, 2006). Orangtua mengharapkan kelak anaknya dapat diterima dimasyarakat dengan baik, oleh karena itu kebudayaan atau kebiasaan masyarakat dalam mengasuh anak juga memengaruhi setiap orangtua dalam memberikan pola asuh terhadap anaknya.

Budaya yang ada di dalam suatu komunitas menyediakan seperangkat keyakinan, yang mencakup :

a) pentingnya pengasuhan

c) tujuan pengasuhan

d) metode yang digunakan dalam penerapan disiplin kepada

anak

e) peran anak di dalam masyarakat.

Oleh karenanya, bila budaya yang ada mengandung seperangkat keyakinan yang dapat melindungi perkembangan anak, maka nilai-nilai pengasuhan yang diperoleh orangtua

kemungkinan juga akan berdampak positif terhadap

perkembangan anak. Sebaliknya, bila ternyata seperangkat keyakinan yang ada dalam budaya masyarakat setempat justru memperbesar munculnya faktor risiko maka nilai-nilai pengasuhan yang diperoleh orangtuapun akan menyebabkan perkembangan yang negatif pada anak.

2. Prestasi Belajar

a. Pengertian Prestasi Belajar

Prestasi belajar pada remaja telah menjadi fokus banyak penelitian ilmu pendidikan sejak dikeluarkannya perkiraan atau peramalan mengenai pertumbuhan ekonomi negara – negara oleh Organization

for Economic Cooperation & Development (OECD) pada tahun 2010.

Prestasi belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh

mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru.

Prestasi belajar menurut Anas Sudijono (2006:434) adalah pencapaian peserta didik yang dilambangkan dengan nilai-nilai hasil belajar pada dasarnya mencerminkan sampai sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam pencapaian tujuan pendidikan. Sedangkan, prestasi belajar menurut Winkel (dalam Kusumaningsih, Y., 2009) adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya.

Prestasi belajar merupakan hasil dari suatu proses yang di dalamnya terdapat sejumlah faktor yang saling memengaruhi, tinggi rendahnya prestasi belajar tergantung pada faktor-faktor tersebut (Beauvais & Jenson, 2003).

Dari pernyataan – pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil atau pencapaian dalam proses belajar yang dilambangkan dalam bentuk nilai – nilai dan dipercaya menjadi bukti keberhasilan siswa menguasai suatu mata pelajaran tertentu maupun mata pelajaran keseluruhan, sesuai dengan bobot atau standar siswa itu sendiri.

Selama 3 dekade terakhir, penelitian menunjukkan bahwa prestasi akademik siswa berjalan seiring dengan perkembangan siswa dan dipengaruhi oleh berbagai faktor (Beauvais & Jenson, 2003).

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi prestasi belajar

secaraumum menurut Slameto (2003: 54) pada garis besarnya meliputifaktor intern dan faktor ekstern yaitu:

1) Faktor intern

Dalam faktor ini dibahas 2 faktor yaitu:

a) Faktor jasmaniah mencakup :

(1) Faktor kesehatan (2) Cacat tubuh

b) Faktor psikologis mencakup:

(1) Intelegensi (2) Perhatian (3) Minat (4) Bakat (5) Motivasi (6) Kematangan (7) Kesiapan c) Faktor kelelahan 2) Faktor ekstern

a) Faktor keluarga mencakup: (1) cara orang tua mendidik (2) relasi antaranggota keluarga (3) suasana rumah

(4) keadaan ekonomi keluarga (5) pengertian orang tua (6) latar belakang kebudayaan

b) Faktor sekolah meliputi metode mengajar, kurikulum,

relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah

c) Faktor masyarakat meliputi kegiatan dalam masyarakat,

media massa, teman bermain, dan bentuk kehidupan bermasyarakat,

c. Motivasi Belajar dan Faktor – faktor yang Memengaruhinya

Motivasi adalah salah satu faktor internal, tepatnya merupakan salah satu aspek dari faktor psikologis yang dipercaya dapat memengaruhi prestasi belajar seseorang. Motivasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada kekuatan tarikan dan dorongan, yang akan menghasilkan kegigihan perilaku yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Menurut Santrock (2007), motivasi adalah proses yang

memberi semangat , arah, dan kegigihan perilaku. Sedangkan McClelland berpendapat bahwa motif untuk berprestasi (achievement

motive) adalah motif yang mendorong seseorang untuk mencapai

keberhasilan dalam

bersaing dengan suatu ukuran keunggulan (standard of excellence), baik berasal dari standar prestasinya sendiri (autonomous standards) diwaktu lalu ataupun prestasi orang lain (socialcomparison standard).

McClelland (dalam Sukadji, 2001) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap motif berprestasi, yaitu:

1) Harapan orangtua terhadap anaknya

Orangtua yang mengharapkan anaknya bekerja keras dan berjuang untuk mencapai sukses akan mendorong anak tersebut untuk bertingkahlaku yang mengarah kepada pencapaian prestasi. Dari penilaian diperoleh bahwa orangtua dari anak yang berprestasi melakukan beberapa usaha khusus terhadap anaknya.

2) Pengalaman pada tahun-tahun pertama kehidupan

Adanya perbedaan pengalaman masa lalu pada setiap orang sering menyebabkan terjadinya variasi terhadap tinggi rendahnya kecenderungan untuk berprestasi pada diri seseorang. Biasanya hal itu dipelajari pada masa kanak-kanak awal, terutama melalui interaksi dengan orangtua.

Apabila dibesarkan dalam budaya yang menekankan pada pentingnya keuletan, kerja keras, sikap inisiatif dan kompetitif, serta suasana yang selalu mendorong individu untuk memecahkan masalah secara mandiri tanpa dihantui perasaan takut gagal, maka dalam diri seseorang akan berkembang hasrat untuk berprestasi tinggi.

4) Peniruan tingkah laku

Melalui “observational learning” anak mengambil atau meniru banyak karateristik dari model, termasuk dalam kebutuhan untuk berprestasi, jika model tersebut memiliki motif tersebut dalam derajat tertentu

5) Lingkungan tempat proses pembelajaran berlangsung

Iklim belajar yang menyenangkan, tidak mengancam, memberi semangat dan sikap optimisme bagi siswa dalam belajar, cenderung akan mendorong seseorang untuk tertarik belajar, memiliki toleransi terhadap suasana kompetisi dan tidak khawatir akan kegagalan.

Dari uraian di atas terlihat bahwa keluarga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pembentukan motivasi berprestasi. Secara spesifik McClelland menyatakan bahwa bagaimana cara orangtua mengasuh anak mempunyai pengaruh terhadap motivasi berprestasi anak.

3. Remaja

a. Pengertian Remaja

Remaja menurut World Health Organization(WHO), adalah suatu masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali individumenunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai saat dirinya mencapai pematangan seksual, mengalami perubahan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa, serta suatu masa dimana suatu individu mengalami peralihan dan ketergantungan sosial ekonomi yang penuh dengan keadaan yang relatif lebih mandiri. WHO (2014) menetapkan batas usia 10 – 19 tahun sebagai batasan usia remaja.

MenurutSoetjiningsih (2007), masaremajamerupakansuatu proses

tumbuhkembang yang berkesinambungan, yang

merupakanmasaperalihandarikanak-kanakkedewasa yang

ditandaidenganpercepatanperkembanganfisik, mental, emosional,

dansosial.

b. Pengelompokan Usia Remaja

Remajadibagimenjadi 2 bagiandimanaremajaawalpadausia 10-14 tahundanremajaakhir 15-20 tahun (Sarwono, 2010). Sesuai dengan batasan usia remaja yang ditentukan oleh WHO (2014), UNICEF (2011) membagi remaja menjadi 2 kelompok usia, yaitu Early

1) Remaja awal

Remaja awal diyakini berada di rentang usia 10 – 14 tahun.Masa remaja awal ini ditandai dengan beberapa karakteristik khas, antara lain:

a) Perubahan fisik

Di usia ini terjadi percepatan pertumbuhan pada remaja (growth spurt), pada remaja putri periode ini terjadi pada usia 12 tahun, sedangkan pada laki-laki yaitu pada usia 14 tahun. Pada masa ini juga terjadi perkembangan pada organ-organ seksual serta terjadi perubahan karakteristik seksual sekunder. Perubahan-perubahan eksternal ini seringkali sangat terlihat jelas dan dapat menjadi sumber dari kecemasan, turunnya kepercayaan diri hingga kebanggan pada remaja yang sedang mengalaminya.

b) Perkembangan kognitif

Pada masa ini remaja akan mengalami peningkatan kemampuan dalam berpikir, belajar, beralasan, mengingat, bahkan mulai dapat berpikir secara kritis dan berargumen untuk mempertahankan apa yang dianggapnya benar. Pada usia ini, remaja akan mulai fokus pada masa depannya dan mulai untuk mengerti bahwa apa yang dilakukan sekarang akan dapat berpengaruh dan berefek jangka panjang.

c) Perkembangan emosional dan sosial

Selama fase remaja awal, terjadi pergeseran atau transisi dari fase kanak-kanak menuju fase dewasa, sehingga remaja akan mulai berpikir pentingnya untuk menjadi lebih mandiri. Bahkan seringkali teman-teman menggantikan orangtua sebagai tempat bercerita dan sumber nasihat. Ketika di rumah, remaja mungkin akan lebih memilih untuk menghabiskan waktu sendiri daripada bersama keluarga. Meskipun demikian, peran keluarga dan orang tua tetaplah menjadi faktor yang sangat penting dalam perkembangan remaja.

d) Perkembangan sensoris dan motoris

Anak pada masa ini mungkin sedikit canggung atau ceroboh dalam pergerakannya. Hal ini disebabkan otak

membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan

ekstremitas yang lebih panjang dan badan yang lebih besar dari pada sebelumnya yaitu pada masa kanak-kanak.

2) Remaja akhir

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari masa remaja dengan rentang usia 15 – 19 tahun. Pada tahap remaja akhir terjadi masa-masa pengambilan keputusan yang menentukan langkah hidup seseorang remaja menuju kedewasaan. Ciri-ciri

atau karakteristik remaja akhir berbeda dengan ciri-ciri atau karakterisitik pada remaja awal. Beberapa ciri-ciri tersebut di antaranya:

a) Laju perubahan fisik yang menurun sampai berhenti total

Di tahap ini, perubahan fisik sebagai besar telah terjadi, dan pada usia akhir remaja biasanya sudah berhenti. Proporsi ukuran tinggi dan berat badan lebih seimbang, hampir sama dengan proporsi orang dewasa. Organ-organ seksual mulai berfungsi seperti pada orang dewasa, namun tidak seoptimal pada orang dewasa.

b) Perilaku kognitif yang semakin berkembang

Otak pada remaja tahap akhir semakin berkembang, kemampuan analisis dan refleksi pada fase ini semakin maju. Remaja sudah mampu mengoperasikan peraturan-peraturan formal yang ada dan dapat mengambil simpulan atau keputusan secara komprehensif. Pada masa ini pula remaja memiliki kapasitas berpikir seperti orang dewasa, remaja mulai berpikir tidak hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga orang lain serta dunia di sekitarnya. Oleh karena itu, pada masa ini remaja akan mampu mengerti membuat keputusan atau melakukan eksekusi pada hal-hal yang telah direncanakan di masa lalu dan sekarang,

contohnya dalam menentukan jurusan perkuliahan dan karir.

c) Perkembangan emosi dan sosial yang lebih mantap

Remaja di tahap akhir cenderung telah memiliki gambar diri yang mantap, sehingga kondisi emosional juga dapat

dibilang telah lebih mantap dari pada fase

sebelumnya.Pada masa ini remaja sudah lebih mandiri, argumen dan pertengkaran dengan orang tua biasanya akan berkurang seiring usia yang semakin dewasa. Orang

tua akan dipandang sebagai sosok yang harus

dipertimbangkan dan memberi pengaruh pada dirinya. Sedangkan hubungan dengan sebayanya akan lebih berkembang, remaja akan mencari teman sebaya yang cocok, lebih suportif dan dianggap dapat memberikan kenyamanan. Hubungan dengan teman sebaya juga merupakan faktor yang penting dalam perkembangan remaja, selain peran orang tua dan sekolah.

Berbagai perbedaan karakteristik yang berbeda pada remaja awal dan akhir, menunjukkan bahwa setiap tahap dalam perkembangan remaja sangatlah unik. Fase remaja awal merupakan fase yang sangat penting dalam membangun dasar bagi individu untuk melewati fase remaja akhir menuju kedewasaan. Pada fase remaja awal, individu

belajar untuk membentuk kepribadian, mengerucutkan minat pendidikan dan karir tertentu, bersosialisasi dan membangun hubungan dengan masyarakat. Kepribadian, tingkah laku, kebiasaan, keputusan yang diambil pada fase remaja akhir, merupakan hasil dari pemikiran, rencana dan cita-cita yang mulai muncul pada fase remaja awal.

c. PerkembanganRemaja

Menurut Batubara (2010),adolesen (remaja)

merupakanmasatransisidarianak-anakmenjadidewasa.

Padaperiodeiniberbagaiperubahanterjadibaikperubahan hormonal,

fisik, psikologismaupunsosial.

Maturasiseksualterjadimelaluitahapan-tahapan yang teratur yang

akhirnyamengantarkananaksiapdenganfungsifertilitasnya, laki-lakidewasadengan spermatogenesis, sedangkananakperempuandenganovulasi. Di sampingitu, jugaterjadiperubahanpsikososialanakbaikdalamtingkahlaku, hubungandenganlingkungansertaketertarikandenganlawanjenis. Perubahan-perubahantersebutjugadapatmenyebabkanhubunganantaraorangtuaden ganremajamenjadisulitapabilaorangtuatidakmemahamiproses yang terjadi.

Untuk tercapainya tumbuh kembang remaja yang optimal tergantung pada potensi biologisnya. Tingkat tercapainya potensi

biologis seorang remaja merupakan hasil interaksi faktor genetik dan lingkungan biofisikopsikososial. Proses yang unik dan hasil akhir yang berbeda – beda memberikan ciri tersendiri pada setiap remaja (Soetjiningsih, 2007). Remajamerupakanperiode yang sangatpenting di dalamperkembanganmanusia,

dimanaperansekolahdankeluargamenjadisangatpenting(Steinberg &

Silk, 2002; Sacks, Moore, Shaw, & Cooper, 2014). Selamaperiodeini,

remajabertransisidarimasakecil yang sangatbergantungdandiatur,

menujusebuahperiode yang ditandaidenganmeningkatnya rasa

ingintahudankemandirian(Wentzel & Battle, 2001).

Padafaseperkembanganremaja, prestasibelajarmenjadimasalah

yang serius, selainkarenameningkatnya rasa

ingintahudankemandirianremaja.

Padamasainiremajamulaimenyadaribahwakegiatanbelajar yang

dilakukanbukanlahsekedarpermainanlagi,

danhasilnyadapatmenentukankeberhasilanmaupunkegagalan di

masamendatang.

Bornstein&Bradley (2012) menegaskanbahwa,

sikap-sikapdantingkahlakuindividusepanjangkehidupansangatdipengaruhiole hpengalaman-pengalamannya yang pertama, yaitulingkungankeluarga,

terutama orang tua.

Makahubungananakdengananggotakeluargamemegangperanan yang

walaupunbanyakfaktordanlingkungan yang memengaruhiperkembangananak, termasukdalammasaremaja, orang

tuamempunyaitanggungjawab yang

besarterhadapkesuksesanpendidikansertakepribadiananakselanjutnya.

4. Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Prestasi Belajar Remaja Awal

Keluargamerupakansalahsatufaktor yang

berpengaruhterhadapprestasibelajarseseorang. Bahkan, Gunarsa&Gunarsa

(2004) menyatakanbahwadoronganberprestasi yang

berhubunganeratdenganaspekkepribadianperludibinasejakkecilkhususnyad

alamkeluarga. Keluargadansuasanakeluargamenjadiladang yang

suburuntukmenanamkandanmengembangkandoronganuntukmencapaiprest asi yang lebihbaik.

SebagaimanadinyatakanolehSlameto (2003), polaasuhataucara orang

tuamendidikmerupakansalahsatukomponendalamfaktorkeluarga yang

ikutberperanterhadapprestasiakademikseseorang.

Bagaimanacaraorangtuabertindaksebagaiorangtua yang

melakukanataumenerapkanpolaasuhterhadapanakmemegangperananpentin gdalammenanamkandanmembinadoronganberprestasipadaanak.

McClelland (dalam Ghazi, Ali, Shahzad, Khan, hukamdad, 2010)

mengungkapkanbahwaorangtua yang memilikianak yang

motivasiberprestasi yang tinggiadalahorangtua yang

sulit,

memberikanpujianatauhadiahketikaanaktelahmenyelesaikansuatutugas, mendoronganakuntukmenemukancaraterbaikdalammeraihkesuksesandanm

elaranganakuntukmengeluhdengankegagalannyaserta member saran

untukmenyelesaikansesuatu yang lebihmenantang

Polaasuhorangtua yang diterapkanpadaanak yang

mencerminkanhubungankeluarga yang sehatdanbahagiamenimbulkandoronganuntukberprestasipadaanak. Hubungankeluarga yang sehatdanbahagialebihdikenalsebagaihasildaripolaasuhDemokratis (Hurlock,2007). Haditono (dalamMönks&Knoers, 2009) mengemukakanbahwabagaimanacaraorangtuamendidikanakdapatmenyum bangkanpembentukan motif berprestasipadaanak, sehinggaprestasi yang diraihdapatlebihbaik.

DijelaskanolehGunarsa (2004), sikapdanpolaasuh orang

tuaakanberpengaruhterhadapkepribadiandanpenampilananak di sekolah. Winkel (1988: 12) jugamengatakanbahwainteraksiantaraanggotakeluarga yang kurangharmonis, perpecahankeluarga, kurangnyaperhatian orang

tuaakanberdampakpadapenurunanprestasibelajar di sekolah.

Sedangkancaramengasuhanak yang dilakukanoleh orang tua di

rumahsangatmemengaruhidasar yang

Dengandemikian, polaasuh yang dilakukan orang tuaterhadapanakakanberpengaruhpadapembentukanpribadi,

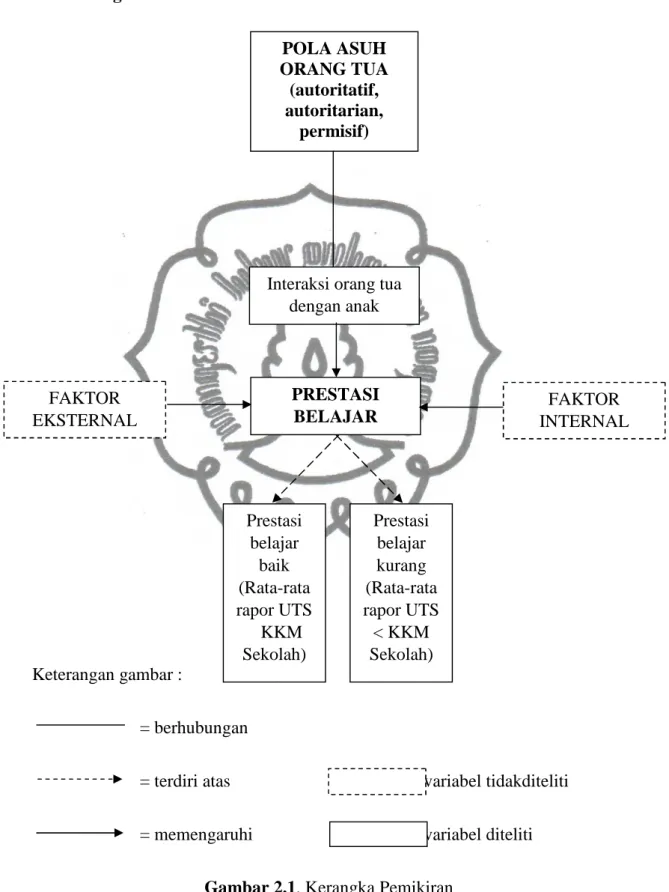

B. Kerangka Pemikiran

Keterangan gambar :

= berhubungan

= terdiri atas = variabel tidakditeliti

= memengaruhi = variabel diteliti

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Prestasi belajar baik (Rata-rata rapor UTS ≥ KKM Sekolah) Prestasi belajar kurang (Rata-rata rapor UTS < KKM Sekolah) PRESTASI BELAJAR POLA ASUH ORANG TUA (autoritatif, autoritarian, permisif)

Interaksi orang tua dengan anak

FAKTOR EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL

C. Hipotesis

Terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan prestasi belajar remaja awal di SMPN 1 Surakarta