lahan sawah tadah hujan. Pemberian bahan organik pada sistem ini berpotensi meningkatkan emisi GRK. Disisi lain sistem PTT juga menerapkan irigasi intermittent

yang diduga dapat menurunkan emisi GRK. Oleh sebab itu, perlu dilakukan identifikasi status emisi GRK pada sistem PTT yang nantinya akan dibandingkan dengan sistem pengelolaan tanaman padi lainnya

Bila penerapan sistem PTT ini ternyata dapat menekan emisi GRK, maka sistem ini dapat menjadi cara budi daya padi yang ideal karena selain dapat menghemat penggunaan input pertanian, menaikkan hasil padi dan pendapatan petani, juga dapat mengurangi emisi GRK sehingga sistem pertanian menjadi lebih lestari dan ramah lingkungan.

Tujuan

Mendapatkan informasi status emisi gas metan (CH4) pada berbagai sistem pengelolaan tanaman padi di lahan pertanian.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari sampai Juli 2007. Penelitian pengukuran emisi CH4 dilakukan di Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (Balingtan) Jakenan, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Balingtan Jaken secara geografis terletak pada koordinat 06°45’ Lintang Selatan dan 111°40’ Bujur Timur, beriklim D menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson dengan curah hujan rata-rata kurang dari 1600 mm/tahun.

TINJAUAN PUSTAKA

Efek GRK Terhadap Pemanasan Global

Efek Rumah Kaca (green house effect) merupakan peristiwa yang terjadi secara alami sehingga memungkinkan kelangsungan hidup bagi semua makhluk yang ada di bumi. Tanpa adanya GRK, seperti karbondioksida (CO2), metan (CH4) atau dinitro oksida (N2O), suhu permukaan bumi akan 33°C lebih dingin dari suhu normalnya.

Masalah timbul ketika aktivitas manusia menyebabkan peningkatan konsentrasi selimut gas di atmosfer (Gas Rumah Kaca) sehingga melebihi konsentrasi yang seharusnya. Akibatnya, panas matahari yang tidak dapat dipantulkan ke angkasa akan meningkat pula. Proses tersebut dikenal dengan efek rumah kaca. Pemanasan global dan perubahan iklim merupakan dampak dari terjadinya efek rumah kaca.

Sejak awal jaman industrialisasi, akhir abad ke-17, konsentrasi GRK meningkat drastis. Diperkirakan tahun 1880 temperatur rata-rata bumi meningkat 0.5–0.6°C akibat emisi GRK yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Pengukuran yang dilakukan sejak tahun 1950-an menunjukkan tingkat konsentrasi GRK meningkat secara tetap dan peningkatan ini berhubungan dengan emisi GRK yang dihasilkan industri dan berbagai aktivitas manusia lainnya.

Efek rumah kaca menyebabkan terjadinya akumulasi panas (energi) di atmosfer bumi. Dengan adanya akumulasi yang berlebihan tersebut, iklim global akan melakukan penyesuaian. Penyesuaian yang dimaksud salah satunya adalah melalui peningkatan temperatur bumi, yang kemudian dikenal dengan pemanasan global, yang diikuti dengan berubahnya iklim regional, pola curah hujan yang tidak teratur, penguapan, pembentukan awan, mencairnya es dan glasier di kutub dan perubahan iklim.

Perubahan iklim tersebut dapat merubah komposisi dan distribusi geografi di berbagai ekosistem seperti hutan, gurun pasir dan daerah pesisir pantai. Perubahan iklim akan mempengaruhi siklus hidrologi dan mempengaruhi persediaan air regional (Setyanto 2004a).

Metan (CH4) sebagai GRK

Setyanto (2004b) mengemukakan bahwa metan (CH4) merupakan salah satu GRK yang dihasilkan melalui proses dekomposisi bahan organik secara anaerobik. Dimana pemasukan secara intensif bahan organik berupa jerami pada keadaan tanah tergenang sangat ideal bagi berlangsungnya proses dekomposisi di lahan pertanian. Proses tersebut dilakukan oleh bakteri metanogen yang dapat merubah CO2, asam format, asetat, metanol, metilamin dan CO menjadi CH4 (Ciceron & Oremland 1988). Metanogen menggunakan asetat sebagai sumber karbon utama, sedangkan susbtrat lainnya seperti H2/CO2 dan format berkontribusi 10-30% (Achtrich et al. 1995).

Emisi CH4 dari lingkungan akuatik seperti tanah sawah pada dasarnya ditentukan oleh dua proses mikrobial yang berbeda, yaitu produksi metan dan konsumsi metan (Sudadi 2002). Pada tanah sawah, CH4 diproduksi sebagai hasil antara dan hasil akhir dari berbagai proses mikrobial, seperti dekomposisi anaerobik bahan organik oleh bakteri metanogen dan oksidasi CH4 oleh metanotrof (Zehnder & Stumm 1988). Bakteri metanogen hanya aktif bila kondisi

tanah reduktif atau anaerobik telah tercapai akibat penggenangan, sedangkan metanotrof bersifat aerobik pada lapisan permukaan tanah dan zona perakaran.

Bakteri metanogen dapat bekerja optimal pada redoks potensial kurang dari -150 mV. Proses metanogenesis merupakan proses biologis pada tanah yang dipengaruhi oleh sifat fisik dan kimia tanah seperti suhu tanah, potensial redoks, pH tanah, akumulasi dan dekomposisi bahan organik serta varietas tanaman (Setyanto 2004).

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi cepat-lambatnya proses produksi dan konsumsi gas CH4 adalah reaksi oksidasi-reduksi (redoks) dari oksidan-oksidan tanah seperti NO3, SO4, Fe2O3, MnO4 dan CO2 (Setyanto 2004). Sudadi (2002) mengemukakan sisa CH4 yang tidak teroksidasi ditransportasikan ke atmosfer dengan cara difusi melalui air genangan, ebulisi (pembentukan gelembung-gelembung gas) serta transportasi melalui aerenchyma

padi.

Metan merupakan gas aktif yang berpengaruh terhadap iklim bumi. Kehadiran 1.7 ppm CH4 di atmosfer menyebabkan peningkatan suhu permukaan bumi sekitar 0.3-0.4 K.

Kontribusi Lahan Sawah pada Pemanasan Global

Lahan sawah merupakan salah satu sumber emisi CH4, yang berkontribusi pada peningkatan pemanasan global. Lahan sawah Indonesia yang luasnya sekitar 10,9 juta hektar diduga memberi kontribusi sekitar 1% dari total global CH4 di atmosfer (Setyanto 2006).

Pada tahun 1990, emisi metan dari tanah sawah diperkirakan mencapai 20-120 juta ton per tahun atau sekitar 12.5% dari emisi metan global sebesar 470-650 juta ton per tahun. Hasil penelitian IRRI dengan negara-negara Asia yang dilakukan pada tahun 1993-1999 membuktikan bahwa tingkat emisi metan dari tanah sawah di Cina ternyata hanya 3.7 juta ton per tahun, sedangkan di India, Indonesia, Filipina dan Thailand berturut-turut hanya 2.1, 1.7, 0.1 dan 0.2 juta ton per tahun. Total emisi metan dari tanah sawah di kelima negara tersebut hanya mencapai 6.5-17.4 juta ton per tahun atau hanya 2-5 % dari emisi metan secara global (Sudadi 2002).

Emisi metan dari tanah sawah beririgasi umumnya lebih tinggi dibandingkan tanah sawah tadah hujan dan tanah sawah air dalam. Luas tanah sawah beririgasi meliputi

50% dari total areal tanah sawah dunia. Meskipun demikian, laju emisi pada tanah sawah beririgasi di berbagai lokasi tidak seragam atau bervariasi dari kisaran rendah sampai tinggi. Penggunaan pupuk inorganik pada lahan tersebut juga menghasilkan laju emisi metan yang sangat bervariasi, sedangkan pengaruh aplikasi pupuk kandang terhadap peningkatan laju emisi metan bervariasi dari rendah hingga tinggi (Sudadi 2002).

SRI (System of Rice Intensification)(Uphoff & Satyanarayana 2006)

SRI atau yang lebih dikenal dengan Teknologi Intensifikasi Pertanian dikembangkan di Madagaskar 20 tahun yang lalu oleh Fr. Henry de Laulaniẻ, SJ. Sedangkan di Indonesian sendiri SRI baru diterapkan pada periode 1999-2000. Komponen yang direkomendasikan oleh SRI antara lain:

1. Penggunaan bibit muda

Bibit yang digunakan dalam SRI berumur 8-12 HSS (tidak lebih dari 15 HSS).

2. Pengaturan jarak tanam

Padi ditanam dengan jarak tanam 25cm x 25cm dengan menanam 1 bibit/lubang. Pengaturan jarak tanam pada SRI bertujuan untuk mendapatkan efek tanaman pinggir pada padi. Dimana tanaman yang berada pada bagian pinggir biasanya memberikan hasil lebih tinggi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan akar tanaman menjadi lebih dalam dan luas penyerapannya.

3. Pengolahan tanah

Hal ini diperlukan untuk memperoleh pertumbuhan akar yang baik dan menciptakan kondisi aerobik untuk biota tanah. Pencangkulan selain ditujukan untuk pemberantasan gulma, juga ditujukan untuk perbaikan aerasi tanah.

4. Penambahan bahan organik

Dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi akar dan biota tanah. Pemupukan dengan kompos yang dihasilkan dari dekomposisi bahan organik dapat meningkatkan hasil pertanian.

Komponen-komponen tersebut ketika diterapkan secara bersamaan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Pengaruh nyata dari penerapan SRI dapat dilihat pada bagian akar tanaman. Sistem perakaran menjadi lebih besar dan sehat

dibandingkan dengan tanaman padi dengan penanaman cara biasa.

SRI menjadi kontroversial di beberapa tempat karena dalam pelaksanaannya tidak memberikan hasil yang sama ketika diterapkan. Selain itu penggunaan benih muda dan pemberantasan gulma secara manual yang menjadi salah satu komponen SRI membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga tidak efisien.

Penerapan Sistem Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)

Pada awalnya Indonesia menerapkan SRI sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas pertanian. SRI diterapkan di Sukamandi dengan hasil panen 6.2 ton/ha pada musim hujan dan 9.2 ton/ha pada musim kering (Uphoff & Satyanarayana 2006). Namun dalam perkembangannya SRI menunjukkan kendala teknis di lapangan. Untuk itu dikembangkan teknologi pertanian terbaru yang merupakan hasil penyempurnaan dari SRI.

Inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani dilakukan melalui pendekatan PTT (Pengelolaan Tanaman dan sumberdaya Terpadu). Komponen teknologi yang saling bersinergi dalam PTT terdiri dari penggunaan bibit muda unggul, pemakaian bahan organik, perbaikan aerasi tanah dengan penerapan irigasi berselang (intermitten), penggunaan bagan warna daun (BWD) dan status hara tanah serta pemakaian benih bermutu.

Komponen Teknologi PTT

Komponen teknologi utama PTT, meskipun tidak perlu semuanya diterapkan bila tidak sesuai lokasi, diantaranya :

1. Penggunaan benih bermutu

Benih bermutu akan menghasilkan bibit yang sehat dengan akar yang banyak, selain itu perkecambahan dan pertumbuhan tanaman akan seragam, ketika ditanam pindah bibit dari benih yang baik dapat tumbuh lebih cepat dan tegar dan benih yang baik akan memberikan hasil tinggi. Untuk memilih benih yang baik, sebelumnya benih direndam dalam larutan garam 3% atau larutan ZA (benih yang mengapung atau mengambang dibuang) (BPPTP 2004).

2. Varietas unggul adaptif spesifik lokasi Sebagai salah satu komponen intensifikasi padi, varietas unggul berperan penting dalam meningkatkan produksi, mengendalikan hama dan penyakit tanaman serta menekan pengaruh buruk kondisi lingkungan tumbuh.

Dibandingkan dengan teknologi produksi lainnya, varietas unggul lebih cepat diterima petani karena lebih mudah diimplementasikan dan harganya relatif murah. Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian melalui Balitpa terus berupaya merakit varietas unggul. Hingga saat ini, Departemen Pertanian telah melepas lebih dari 175 varietas unggul padi yang sebagian besar dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian (Puslitbangtan 2007).

Sesuai dengan teknologi PTT yang ditetapkan bahwa varietas yang digunakan adalah varietas unggul dengan kriteria berdaya hasil tinggi, tahan terhadap hama penyakit, tahan rebah, berdaya beli tinggi dengan cita rasa enak serta dapat beradaptasi dengan iklim dan tipe tanah setempat. Beberapa varietas yang dianjurkan dari varietas lokal antara lain: Pandanwangi, Rojolele dan Siam Unus; varietas unggul baru, misalnya IR64, Membramo, Way Apo Buru, Widas, Tukad Unda dan Ciherang; varietas unggul aromatik, misalnya Celebes, Sintanur, Batang Gadis dan Gilirang; padi tipe baru, misalnya

Fatmawati; padi Hibrida, misalnya Maro, Rokan, Hibrida Intani-1 dan Hibrida Intani-2 (BPPTP 2004). Selama ini benih yang digunakan petani masih berkualitas rendah. 3. Tanam bibit muda (umur <15 HSS, 1

bibit/lubang)

Keuntungan menggunakan bibit muda (15 HSS) adalah bibit akan cepat kembali pulih, akar lebih kuat dan dalam, tanaman akan menghasilkan anakan lebih banyak, tahan rebah, tahan kekeringan dan dapat menyerap pupuk lebih efisien (BPPTP 2004).

4. Tanam cara legowo (2:1 atau 4:1)

Yaitu cara tanam berselang-seling 2 atau 4 baris tanaman dan 1 baris kosong.

Jarak antara baris tanaman yang dikosongkan disebut 1 unit. Semula pengenalan tanam padi jajar legowo kurang diterima oleh petani, dengan alasan meningkatkan penggunaan tenaga tanam, waktu tanam lebih lama dan umumnya kurang

Gambar 1 Tanam Cara Legowo. dengan 2:1

yakin terhadap peningkatan produktivitas dengan berkurangnya satu baris tanaman. Tetapi setelah mengetahui hasil penerapan tanam jajar legowo banyak petani yang tertarik dan menerapkan tanam jajar legowo (BPTP 2004). Keuntungan dari tanam jajar legowo antara lain semua barisan rumpun tanaman berada pada bagian pinggir yang biasanya memberi hasil lebih tinggi (efek tanaman pinggir), pengendalian hama dan gulma lebih mudah, penyerapan pupuk lebih efektif dan memfasilitasi ruang kosong untuk drainase.

5. Pemberian bahan organik

Penggunaan bahan organik seperti kompos, jerami dan pupuk kandang diperlukan dalam meningkatkan kesuburan tanah. Menurut Hakim et al. (1986) pemberian bahan organik berpengaruh pada sifat fisika tanah, yaitu kemampuan tanah menahan air meningkat, warna tanah menjadi coklat hingga hitam, serta merangsang granulasi agregat. Pengaruhnya terhadap sifat kimia tanah antara lain meningkatnya daya jerap tanah dan kapasitas tukar kation. Sedangkan pengaruhnya pada sifat biologi tanah antara lain meningkatnya jumlah dan aktivitas metabolik organisme tanah dan meningkatnya aktivitas jasad mikro dalam membantu dekomposisi bahan organik.

Dilain pihak pemberian pupuk organik dan anorganik (kimia) meningkatkan emisi CH4 (Lindau & Bollich 1993; Banik et al. 1996). Setyanto et al. (1999) mengemukakan bahwa penambahan bahan organik 10 ton/ha menghasilkan rata-rata emisi CH4 sebesar 216.4 kg/ha. Nilai ini lebih kecil dibandingkan pada penambahan 5 ton/ha emisi CH4 yang dihasilkan sebesar 230.3 kg/ha. Schutz et al. (1989) melaporkan bahwa penambahan jerami kering sebanyak 3 ton/ha menghasilkan emisi CH4 0.5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa pemberian jerami, 2 kali lebih tinggi pada penambahan 5 ton/ha dan 2.4 kali lebih tinggi pada penambahan 12 ton/ha. Yagi dan Minami (1990) mengemukakan bahwa penambahan jerami yang sudah menjadi kompos tidak memberikan emisi CH4 yang tinggi. Semakin tinggi rasio C/N dari bahan organik (jerami) akan memberikan emisi CH4 yang lebih besar.

6. Pengelolaan hara spesifik lokasi (Ndengan BWD; P dan K berdasarkan status hara tanah)

Pemupukan secara hemat dilakukan dengan menggunakan bagan warna daun

(BWD) untuk menetapkan kebutuhan nitrogen. Pemupukan P dan K dilakukan berdasarkan hasil analisis tanah dan bersifat spesifik lokasi.

7. Irigasi intermittent

Pengairan berselang (intermitten) dimaksudkan untuk mengatur kondisi lahan dalam keadaan kering-tergenang secara bergantian. Manfaat pengairan berselang antara lain menghemat air irigasi, memberi kesempatan pada akar untuk mendapatkan udara sehingga dapat berkembang lebih dalam, mencegah timbulnya keracunan besi, mencegah penimbunan bahan organik dan gas H2S yang menghambat perkembangan akar, mengaktifkan mikroba yang bermanfaat, mengurangi kerebahan, mengurangi jumlah anakan yang tidak produktif, menyeragamkan pemasakan gabah dan mempercepat waktu panen, serta memudahkan pembenaman pupuk ke dalam tanah (BPTP 2004).

Setyanto et al. (1999) mengemukakan bahwa secara umum kondisi tanah dengan penggenangan berlanjut (continuosly flooded) relatif mengemisi CH4 lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi tanah macak-macak dan pengairan terputus. Lebih lanjut dilaporkan bahwa pengairan terputus

(intermitten irrigation) dan penggenangan

berlanjut memberi kontribusi emisi CH4 berturut-turut sebesar 77.33 dan 164.30 kg/ha. Rendahnya emisi CH4 pada pengairan terputus disebabkan tidak terjadinya perubahan reduksi yang tajam pada tanah sehingga dekomposisi secara anaerobik tidak mendominasi. Cara pengairan seperti ini dapat menekan laju emisi CH4 rata-rata sebesar 46.5%.

Menurut Nugroho et al. (1994) rata-rata emisi CH4 melalui irigasi intermitten berkisar 20.6-27.6 mgCH4m-2h-1, sedangkan pada pengairan berlanjut berkisar antara 26.6-29.0 mgCH4m-2h-1.

8. Penyiangan gulma secara manual (menggunakan landak atau gasrok) Penyiangan dapat dilakukan melalui pencabutan gulma dengan tangan, menggunakan alat gasrok/landak atau dengan menggunakan herbisida. Keuntungan penyiangan dengan alat gasrok/landak lebih ramah lingkungan (tidak menggunakan bahan kimia), lebih ekonomis dan menghemat tenaga kerja dibandingkan penyiangan dengan tangan, meningkatkan aerasi tanah dan merangsang pertumbuhan padi lebih baik.

9. Penerapan PHT bagi pengendalian OPT (Widiarta & Hendarsih 2007).

Hama dan penyakit tanaman merupakan kendala yang perlu diantisipasi perkembangannya, karena dapat menimbulkan kerugian bagi petani. Pengendalian hama dan penyakit dengan mengandalkan satu komponen pengendalian saja, seperti insektisida, varietas tahan atau musuh alami, belum memberikan hasil yang optimal. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.12/1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman yang menekankan pentingnya pengendalian hama terpadu (Widiarta & Hendarsih 2007).

Konsep PHT dihasilkan melalui pertemuan panel para ahli Badan Pangan Dunia di Roma pada tahun 1965. Intisari dari konsep PHT adalah: PHT merupakan sistem pengendalian hama dalam hubungan antara dinamika populasi dan lingkungan suatu jenis hama, serta menggunakan berbagai teknik pengendalian yang kompatibel untuk menjaga agar populasi hama selalu di bawah ambang ekonomi. Di Indonesia, konsep PHT telah diakomodasikan ke dalam sistem produksi pertanian.

Hal mendasar yang perlu mendapat perhatian dalam integrasi PHT ke dalam PTT adalah (1) Integrasi komponen pengendalian yang sesuai ke dalam tahapan budi daya sejalan dengan stadia pertumbuhan tanaman, (2) Petani berpartisipasi aktif dalam penerapan PHT, (3) Penggunaan pestisida hanya dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan (4) Pemantauan disarankan dilakukan bersama dalam satu hamparan/golongan air.

Penerapan PHT dalam pertanian antara lain dengan menanam tanaman yang sehat dengan pola tanam dan pergiliran tanaman yang tepat, menggunakan varietas yang tahan hama dan penyakit, pengamatan berkala di lapang, pemanfaatan musuh alami seperti predator dan patogen serangga serta penggunaan pestisida hanya bila diperlukan. 10. Cara panen dengan thresher

Panen pada waktu yang tepat dengan memperhatikan umur tanaman, dengan menghitung sejak padi mulai berbunga (biasanya panen jatuh pada 30-35 hari setelah padi berbunga). Jika 95% malai menguning, segera panen dengan menggunakan alat sabit bergerigi atau mesin pemanen.

11.Pascapanen

Kegiatan pascapanen perlu dikelola dengan tepat, karena kehilangan hasil dan penurunan mutu selama proses panen dan pascapanen masih tinggi (± 20%) (BPTP 2004). Penanganan panen dan pascapanen yang kurang baik menyebabkan kualitas benih rendah. Proses pengeringan, penggilingan dan penyimpanan perlu menjadi perhatian agar diperoleh beras dengan kualitas tinggi.

Varietas Padi Rendah Emisi Metan

Tanaman padi memiliki peranan penting dalam mengemisi gas CH4 dari lahan pertanian. Emisi CH4 dapat ditekan dengan cara menanam varietas padi dengan emisi CH4 rendah serta menerapkan teknik budi daya yang ramah lingkungan tanpa mengurangi hasil pertanian (Setyanto 2006).

Varietas IR64 cenderung menghasilkan emisi gas CH4 rendah dibandingkan varietas lainnya yang umum digunakan oleh petani. Varietas baru seperti Ciherang, Tukad Balian, dan Way Apoburu memberikan harapan baru, karena mampu mengurangi besarnya emisi gas CH4 ke atmosfir. Besarnya emisi gas metana dari varietas-varietas padi mempunyai hubungan positif non linier dengan bobot kering akar padi yang berperan sebagai penghasil eksudat akar sumber karbon bagi bakteri metanogen (Wihardjaka 2006).

Emisi gas CH4 dari tanaman padi sawah ke atmosfer didasarkan pada tiga proses, yaitu pelepasan gas CH4 dalam bentuk gelembung-gelembung udara (ebulisi), proses difusi serta melalui aerenkima (Naharia 2004). Aerenkima merupakan ruang udara yang terdapat pada pelepah daun, helai daun, batang dan akar tanaman padi yang saling berhubungan satu sama lain, seolah-olah membentuk pipa kecil. Pembuluh aerenkima bertindak sebagai cerobong bagi pelepasan CH4 ke atmosfer (Apriyanto 1997).

Varietas Unggul Ciherang

Ciherang merupakan varietas unggul hasil persilangan antara IR64 dengan beberapa galur lain. Hasilnya yang tinggi dan rasa nasinya yang enak adalah sifat penting varietas Ciherang yang diturunkan dari IR64. Dilepas pada tahun 2000, varietas Ciherang yang berdaya hasil tinggi dengan rasa nasi enak lebih disukai oleh sebagian petani dan konsumen di beberapa daerah, terutama di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Di Jawa Barat, luas tanam varietas Ciherang menduduki urutan kedua

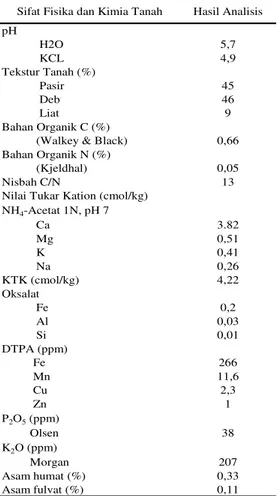

Tabel 1 Hasil analisis tanah sebelum ditanami di kebun percobaan Balingtan di Jakenan, Jateng

setelah IR64, masing-masing 18% dan 33% (Puslitbangtan 2007).

Lebih lanjut Lis (2006) melaporkan bahwa pertanian di Banten dengan menggunakan varietas Ciherang melalui teknologi PTT dapat meningkatkan produktivitas padi yang semula produktivitasnya hanya sekitar 4-5 t/ha kini produktivitasnya bisa mencapai 7,7 t/ha.

BAHAN DAN METODE

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih padi varietas Ciherang, yang merupakan salah satu varietas unggul (Lampiran 1), pupuk N (urea) sebanyak 250 kg/ha serta pupuk P dan K buatan seperti TSP sebanyak 100 kg/ha, KCl sebanyak 100 kg/ha, pestisida jenis Fastac, Bento dan biopestisida. Sedangkan alat yang digunakan antara lain boks, termometer, klorofil meter, Eh meter, pH meter, bagan warna daun (BWD), injektor polipropilen, seperangkat kromatografi gas, komputer, kamera, plastik hitam, bor tanah, timbangan analitik, meteran, Rika moisturizer

dan alat-alat bercocok tanam.

Metode

a. Rancangan Percobaan dan Perlakuan

Rancangan percobaan lapang disusun menggunakan rancangan acak kelompok dengan 5 jenis perlakuan dan 3 ulangan. Tata letak perlakuan dapat dilihat pada Gambar 2.

Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : (1) cara penanaman padi biasa (kontrol) dengan umur bibit 25 hari (5 bibit/lubang), dipupuk sesuai anjuran (120

kg/ha N, 90 kg/ha P dan 60 kg/ha K), tanpa bahan organik dan irigasi terus-menerus

(continously flooded); (2) sama dengan

perlakuan pertama tetapi pengairan dilakukan secara berselang (intermittent); (3) PTT: bibit muda berumur 15 hari (1 bibit/lubang), pemupukan berdasarkan BWD, pemberian bahan organik 2 ton/ha, irigasi intermittent

dan cara tanam sistem legowo 2:1; (4) sama dengan perlakuan ketiga tetapi dengan irigasi terus-menerus (continously flooded); (5)

System of Rice Intensification (SRI), yaitu

penggunaan pupuk organik 15 ton/ha, bibit muda berumur 15 hari (1 bibit/lubang), tanpa pemupukan anorganik, jarak tanam 30 cm x 30 cm dan irigasi intermittent.

b. Pembuatan Plot, Penanaman dan Perawatan Padi

Pembuatan plot diawali dengan pengolahan tanah. Sebelum pengolahan, tanah dianalisis untuk mengetahui sifat fisik dan kimia tanah sebelum ditanami padi. Hasil analisis dapat dilihat dalam Tabel 1.

Sifat Fisika dan Kimia Tanah Hasil Analisis pH H2O 5,7 KCL 4,9 Tekstur Tanah (%) Pasir 45 Debu 46 Liat 9 Bahan Organik C (%)

(Walkey & Black) 0,66

Bahan Organik N (%)

(Kjeldhal) 0,05

Nisbah C/N 13

Nilai Tukar Kation (cmol/kg) NH4-Acetat 1N, pH 7 Ca 3.82 Mg 0,51 K 0,41 Na 0,26 KTK (cmol/kg) 4,22 Oksalat Fe 0,2 Al 0,03 Si 0,01 DTPA (ppm) Fe 266 Mn 11,6 Cu 2,3 Zn 1 P2O5 (ppm) Olsen 38 K2O (ppm) Morgan 207 Asam humat (%) 0,33 Asam fulvat (%) 0,11 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v Pl v v Sekat v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 2 vv 3 vv 3 vv 2 vv 5 vv 1 vv 4 vv 5 vv 3 vv 4 vv 1 vv 2 vv 5 vv 1 vv 4 vv I II III

Gambar 2 Tata letak perlakuan.

I, II, III : Ulangan

1, 2, 3, 4, 5 : Perlakuan