STRATEGIS (RENSTRA)

DEPUTI BIDANG KOORDINASI

PANGAN DAN AGRIBISNIS

2020-2024

Kata Pengantar

Rencana Strategis (RENSTRA) Deputi

Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis

merupakan dokumen negara yang berisi

upaya-upaya pembangunan nasional

di bidang pangan dan agribisnis yang

merupakan penjabaran dari Rencana

Strategis (Renstra) Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian

2020-2024, berisi program, kegiatan,

indikator, target, kerangka regulasi,

kelembagaan dan pendanaannya.

Renstra ini akan menjadi pedoman

dalam penyelenggaraan koordinasi dan

sinkronisasi perumusan, penetapan,

dan pelaksanaan serta pengendalian

pelaksanaan kebijakan pangan dan

agribisnis.

Renstra ini merupakan amanat dari

Undang-undang Nomor 25 tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, bahwa setiap

kementerian/lembaga perlu menyusun

Rencana Strategis. Renstra yang

berpedoman pada Peraturan Presiden

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 ini

diharapkan dapat digunakan sebagai

pedoman dan arah pembangunan

pangan dan agribisnis yang hendak

dicapai pada periode 2020-2024 serta

merupakan dasar dan acuan bagi Unit

Eselon II.

Renstra Deputi Bidang Koordinasi

Pangan dan Agribisnis tahun 2020-2024

ini dalam implementasi setiap tahunnya

dijabarkan dalam bentuk Rencana

Kerja Tahunan (Renja) serta Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) dalam kurun

waktu 2020-2024. Semoga penyusunan

dan penerbitan Renstra Deputi Bidang

Koordinasi Pangan dan Agribsinis tahun

2020-2024 mendapatkan ridha dari

Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiiin.

Jakarta, Oktober 2020

Deputi Bidang Koordinasi

Pangan dan Agribisnis

BAB BAB BAB BAB PENDAHULUAN 2 26 54 68 34

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PENUTUP & LAMPIRAN

1

2

3

4

5

Kondisi Umum 2 26 27 29 34 36 38 43 48 54 65 29 12 VisiArah Kebijakan dan Strategi Nasional

Target Kinerja

1.1

2.1

3.1

4.1

Potensi dan Permasalahan

Misi

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kerangka Pendanaan

1.2

2.2

3.2

4.2

TujuanArah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Sasaran Strategis Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan

2.3

3.3

2.4

3.4

3.5

Pendahuluan

BAB I

1.1. KONDISI UMUM

1.1.1 Kinerja Pangan dan Pertanian

2015-2019

A. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan

Stabilisasi harga pangan dipengaruhi oleh aspek ketersediaan dan distribusi pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Dalam periode 2015-2019, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian telah melaksanakan koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk memastikan penyediaan dan pendistribusian pangan

sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau. Pada tahun 2015, produksi pangan yang capaian produksinya melebihi target adalah padi dan bawang merah. Ketersediaan pangan mayoritas mengalami surplus kecuali pada komoditas kedelai, kacang tanah, dan daging sapi. Adapun

PENDAHULUAN

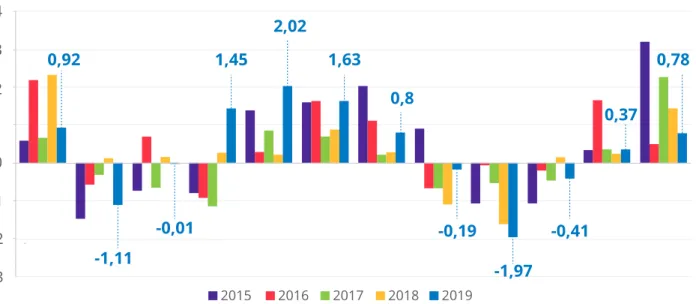

pergerakan harga pangan secara year on year (yoy) menunjukkan pola yang cukup stabil. Komoditas pangan yang mengalami penurunan di atas 1% dibanding yoy tahun sebelumnya antara lain cabai merah, cabai rawit, minyak goreng dan kedelai. Komoditas yang cukup berfluktuatif harganya dan kenaikannya tinggi adalah bawang merah, bawang putih, telur dan daging ayam ras. Ketersediaan beras sepanjang tahun 2015 secara umum mengalami surplus tiap bulan kecuali pada Januari, Oktober, November dan Desember sebagai dampak dari fenomena el nino. Harga pangan cukup stabil ditandai oleh inflasi bahan makan pada periode Januari-Desember 2015 sebesar 4,84%.

Di tahun 2016, produksi pangan yang capaian produksinya melebihi target adalah padi dan bawang merah. Ketersediaan pangan mayoritas mengalami surplus kecuali pada komoditas kedelai, kacang tanah, dan daging sapi. Adapun pergerakan harga pangan secara year on year (yoy) menunjukkan pola yang cukup stabil. Komoditas yang mengalami penurunan di atas 1% dibanding yoy tahun sebelumnya antara lain ikan bandeng, telur, ayam ras, daging ayam ras dan kedelai impor. Komoditas yang cukup berfluktuatif harganya dan kenaikannya tinggi adalah cabai rawit, cabai merah, bawang putih dan bawang merah.

Gambar 1.1. Inflasi Bahan Makanan MtM 2015-2019

4 3 2 1 0 -1 -2 -3 2015 2016 2017 2018 2019 0,92 1,45 2,02 -1,11 -0,01 -0,19 -0,41 -1,97 1,63 0,8 0,37 0,78 Sumber: BPS (diolah)

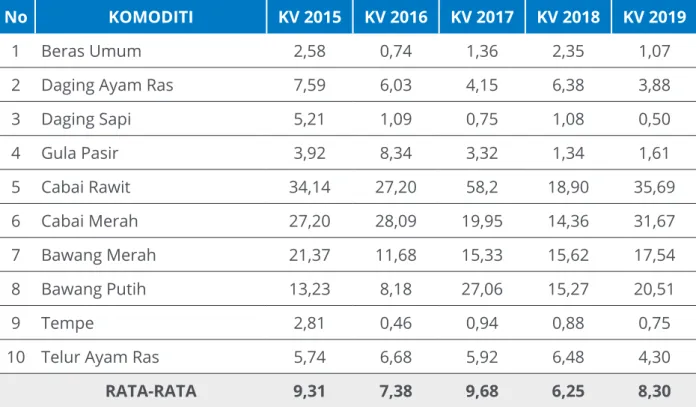

Melanjutkan pelaksanaan agenda Prioritas Kedaulatan Pangan pada Nawacita Pemerintahan, di tahun 2017 pembangunan sektor pertanian dalam usaha untuk mewujudkan penyediaan dan stabilitas harga pangan masih terus menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah. Perkembangan harga komoditas pangan di tahun 2017 memang terlihat lebih bergejolak (volatile) dari tahun 2016. Nilai koefisien variasi (KV) 2017 pada beberapa komoditi pangan lebih tinggi dari 2016, seperti beras dan produk hortikultura (cabe rawit, bawang merah, dan bawang putih). Kebijakan HET Beras, rendahnya suplai gabah (karena panen yang tidak merata), dan faktor musiman ikut mempengaruhi stabilitas harga beras dan hortikultura. Hasilnya, secara umum, rata-rata KV harga pangan 2017 juga lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat inflasi bahan makanan tahun 2017 (yoy)

Tabel 1.1. Koefisien Variasi Harga Pangan 2015-2019

No KOMODITI KV 2015 KV 2016 KV 2017 KV 2018 KV 2019

1 Beras Umum 2,58 0,74 1,36 2,35 1,07

2 Daging Ayam Ras 7,59 6,03 4,15 6,38 3,88

3 Daging Sapi 5,21 1,09 0,75 1,08 0,50 4 Gula Pasir 3,92 8,34 3,32 1,34 1,61 5 Cabai Rawit 34,14 27,20 58,2 18,90 35,69 6 Cabai Merah 27,20 28,09 19,95 14,36 31,67 7 Bawang Merah 21,37 11,68 15,33 15,62 17,54 8 Bawang Putih 13,23 8,18 27,06 15,27 20,51 9 Tempe 2,81 0,46 0,94 0,88 0,75

10 Telur Ayam Ras 5,74 6,68 5,92 6,48 4,30

RATA-RATA 9,31 7,38 9,68 6,25 8,30

mencapai 1,26%, masih lebih rendah dari tahun 2016 dengan inflasi bahan makanan sebesar 5,69%.

Stabilisasi harga pangan tahun 2018 ditunjukkan melalui nilai rata-rata koefisien variasi (KV) harga pangan tahun 2018 yang terjaga pada rentang target <8%. Rata-rata KV harga pangan tahun 2018 sebesar 6,25%, lebih rendah dari KV tahun 2017 (9,68%) dan KV tahun 2016 (7,38%). Dampak dari terjaganya nilai koefisien variasi harga pangan ditunjukkan dengan inflasi bahan makanan tahun 2018 sebesar 3,14% yang masih terjaga dalam rentang target 2018. Selain itu, stok Cadangan Beras Pemerintah akhir tahun 2018/awal tahun 2019 yang mencapai 2,1 juta ton merupakan langkah awal yang baik dalam rangka stabilisasi harga pangan tahun 2019.

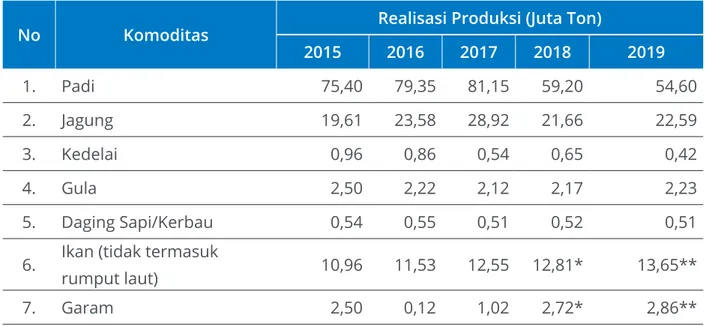

Pada periode 2015-2019, pengelolaan pangan menunjukkan capaian produksi yang meningkat di antaranya surplus beras sekitar 2,8 juta ton pada tahun 2018 dan rata-rata pertumbuhan produksi daging sebesar 5,5% per tahun. Produksi perikanan tangkap meningkat, mencapai 7,3 juta ton pada tahun 2018, terdiri dari 6,7 juta ton produksi perikanan tangkap laut di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan 0,6 juta ton di perairan darat. Produksi perikanan budidaya meningkat menjadi 17,3 juta ton, yang mencakup 6,9 juta ton ikan budidaya (termasuk udang) dan 10,4 juta ton rumput

laut. Adapun produksi garam pada tahun 2018 adalah sebesar 2,7 juta ton.

Peningkatan pengelolaan dan produksi sumber pangan ini berdampak positif pada membaiknya kualitas konsumsi dan gizi masyarakat seperti ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 91,3/100 (AKE, 2000 kkal/kapita/hari), dan angka kerawanan pangan yang menurun menjadi 7,9%. Konsumsi ikan masyarakat terus meningkat dari 41,1 kg/kapita/tahun pada tahun 2015 menjadi 50,7 kg/kapita/ tahun pada tahun 2018.

Tabel 1.2. Realisasi Produksi Pangan 2015-2019

No Komoditas Realisasi Produksi (Juta Ton)

2015 2016 2017 2018 2019 1. Padi 75,40 79,35 81,15 59,20 54,60 2. Jagung 19,61 23,58 28,92 21,66 22,59 3. Kedelai 0,96 0,86 0,54 0,65 0,42 4. Gula 2,50 2,22 2,12 2,17 2,23 5. Daging Sapi/Kerbau 0,54 0,55 0,51 0,52 0,51

6. Ikan (tidak termasuk

rumput laut) 10,96 11,53 12,55 12,81* 13,65**

7. Garam 2,50 0,12 1,02 2,72* 2,86**

1. Sumber data : Padi (BPS), jagung (kementan dan BPS), kedelai (kementan), gula (kementan dan BUMN), daging sapi (kementan), ikan dan garam (KKP).

2. Keterangan:

a. Terdapat perubahan metode pengamatan untuk komoditas padi: tahun 2015-2017 menggunakan metode Survei Pertanian (SP) dan di tahun 2018-2019 menggunakan KSA.

b. Terdapat rencana perubahan metode pengamatan untuk komoditas jagung di tahun 2018-2019 c. *: angka sementara, **: angka sangat sementara

d. Target produksi padi pada RPJMN 2015-2019 adalah sebesar 82 juta ton. Perbedaan angka sasaran dan realisasi produksi yang cukup besar pada komoditas padi dimungkinkan karena untuk komoditas tersebut pada tahun 2018 dilakukan perubahan metode pengamatan.

B. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pangan dan Pertanian

Selain aspek stabilisasi harga pangan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian pada periode 2015-2019 juga telah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan pertanian. Dampak positif dari kinerja proses koordinasi lintas kementerian/lembaga tersebut dapat terlihat dari sejumlah indikator makro ekonomi pertanian antara lain PDB Pertanian dan Indeks Ketahanan Pangan Global (GFSI). Pertanian menjadi salah satu sektor yang mendominasi struktur produk domestik bruto (PDB) Indonesia menurut lapangan usaha. Struktur sektor pertanian sebesar

11,26% atau ketiga tertinggi setelah sektor industri 19,63% dan sektor perdagangan 12,95% pada kuartal IV-2019. Badan Pusat Statistik menyebutkan, terdapat fenomena penurunan produksi tanaman pangan akibat musim kemarau yang lebih panjang dibanding tahun sebelumnya menyebabkan tanaman pangan pada pada tahun 2019 secara kumulatif mengalami kontraksi sebesar 1,68%. Meskipun sub sektor tanaman pangan mengalami pertumbuhan negatif, sub sektor pertanian lainnya masih menghasilkan kinerja positif secara kumulatif pada tahun 2019. Sub sektor peternakan tumbuh positif tertinggi sebesar 7,84%, diikuti oleh sub sektor tanaman hortikultura sebesar 5,53%, sub sektor tanaman perkebunan sebesar 4,56% dan sub sektor perikanan sebesar 5,81%.

Tabel 1.3. Perkembangan Indikator Makro Pangan dan Pertanian 2015-2019

Indikator Makro

2015

2016

2017

2018

2019

Pertumbuhan PDB Pertanian (%) 3,75 3,37 3,92 3,89 3,64 Tanaman Pangan 4,32 2,57 2,31 1,46 -1,68 Hortikultura 2,26 2,93 3,68 6,99 5,53 Perkebunan 1,97 3,47 4,50 3,83 4,56 Peternakan 3,57 4,45 3,95 4,61 7,84 Perikanan 7,89 5,19 5,70 5,19 5,81Penyerapan Tenaga Kerja

(juta orang) 37,12 38,30 39,68 38,70 38,11

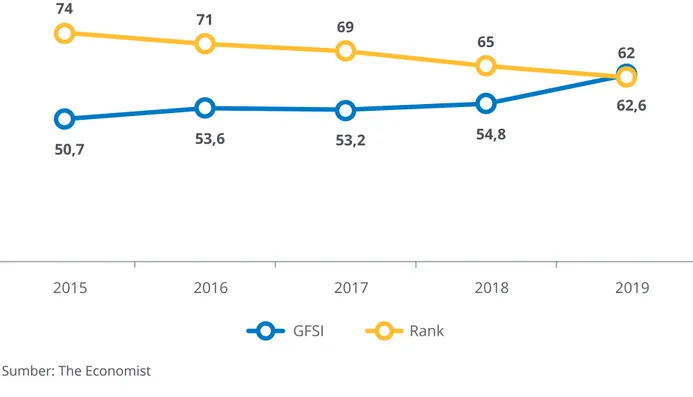

Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP telah dikembangkan pada tataran global untuk menilai dan membandingkan situasi ketahanan pangan antar negara. Global Food

Security Index (GFSI) yang dikembangkan

oleh The Economist Intelligence Unit (EIU)

membandingkan situasi ketahanan pangan antar negara berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan pangan. Dalam kurun waktu 2014-2019, indeks dan peringkat ketahanan pangan terus mengalami peningkatan. Perbaikan indeks dan peringkat ketahanan pangan ini dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan pertanian yang melibatkan berbagai kementerian/ lembaga.

Gambar 1.2. Indeks dan Peringkat Ketahanan Pangan 2015-2019

50,7 53,6 53,2 54,8 62,6 74 71 69 65 62 2015 2016 2017 2018 2019 GFSI Rank

1.1.2. Arah Kebijakan yang

dikoordinasikan Deputi Bidang

Koordinasi Pangan dan Pertanian

2015-2019

Berdasarkan Perpres No. 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, koordinasi kebijakan pangan dan pertanian diarahkan untuk penanganan isu di bidang stabilisasi harga pangan, pengembangan komoditas berorientasi ekspor, ketersediaan sarana dan prasarana pangan dan pertanian dan penanggulangan kemiskinan petani. Dalam periode 2015-2019 sejumlah kebijakan telah dirumuskan, dilaksanakan dan dievaluasi dalam rangka penyempurnaan dalam tahapan implementasi.

A. Kebijakan Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan

Kebijakan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan untuk memastikan keberlanjutan penyediaan pangan oleh petani (supply) dan akses pangan oleh masyarakat selaku konsumen (demand) adalah sebagai berikut: 1. Pengelolaan pangan dalam rangka

mencapai ketahanan pangan melalui penerbitan PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Perpres Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan, dan PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan serta penyusunan RPP Label dan Iklan Pangan.

2. Optimalisasi penyerapan gabah/beras petani melalui penyusunan Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, kebijakan fleksibilitas harga pembelian gabah/ beras oleh Perum BULUG (10% di atas HPP), kebijakan pembelian gabah di luar kualitas pada musim panen raya dan kebijakan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah termasuk penetapan stok CBP ideal dan implementasi mekanisme penggantian.

3. Optimalisasi pengelolaan barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui penyusunan Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

4. Stabilisasi harga pangan melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau Operasi Pasar (OP) dan penyaluran raskin/rastra kepada masyarakat ekonomi lemah.

5. Optimalisasi pengelolaan stok beras Perum BULOG sebagai instrumen stabilisasi harga melalui kebijakan pengelolaan stok CBP dan stok komersial serta pengelolaan stok turun mutu.

6. Pengaturan harga acuan pembelian pangan di tingkat petani dan penjualan pangan di tingkat konsumen melalui penyusunan Permendag Nomor 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.

7. Pengaturan harga eceran beras melalui penerbitan Permendag Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

8. Peningkatan populasi sapi dan ketersediaan daging dalam negeri melalui penetapan kebijakan rasio impor sapi bakalan dan sapi indukan 5:1 dan pengaturan pemasukan daging oleh Perum BULOG, BUMN lainnya dan swasta.

9. Optimalisasi penyediaan komoditas pangan untuk bahan baku industri dalam rangka menjamin keberlanjutan produksi industri berbasis bahan baku pangan.

10. Peningkatan kualitas data pangan dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan melalui revitalisasi data dan informasi pangan nasional serta kebijakan integrasi data pangan.

B. Pengembangan Komoditas Berorientasi Ekspor

Kebijakan pengembangan komoditas berorientasi ekspor untuk mengoptimalkan nilai tambah komoditas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan nilai tambah kelapa sawit melalui kebijakan penerapan

Good Agriculture Practices (GAP) di

perkebunan kelapa sawit, optimalisasi

kebijakan peningkatan produktivitas tanpa perluasan lahan, pembentukan BLU Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk penyerapan CPO dan peningkatan ekspor, pembentukan CPOPC dalam rangka optimalisasi koordinasi dengan negara-negara produsen kelapa sawit, penguatan ISPO dalam rangka menjamin aspek keberlanjutan produksi kelapa sawit, serta optimalisasi penerapan program peremajaan sawit rakyat.

2. Peningkatan produksi dan nilai tambah karet melalui kebijakan peremajaan karet rakyat dan pengembangan industri nasional berbasis karet alam termasuk pemanfaatan karet rakyat untuk aspal. 3. Peningkatan produksi dan nilai tambah

kakao melalui optimalisasi perhitungan produksi kakao nasional untuk kepastian data ekspor dan program peremajaan kakao.

4. Peningkatan produktivitas teh rakyat dalam rangka peningkatan ekspor teh 5. Peningkatan produksi dan nilai tambah

rumput laut melalui penerbitan dan implementasi Perpres Nomor 33 Tahun 2019 tentang Roadmap Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional.

6. Peningkatan ekspor produk ayam ras dan olahannya.

7. Peningkatan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi dan pemasaran perikanan

C. Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian

Kebijakan penyediaan prasarana dan sarana pangan dan pertanian untuk memastikan keberlanjutan produksi pertanian dan efisiensi input produksi adalah sebagai berikut:

1. Penetapan lahan sawah berkelanjutan dan pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui penerbitan dan implementasi Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. 2. Peningkatan kualitas dan ketersediaan

lahan produksi pertanian melalui pengembangan lahan sub optimal, penyediaan dan perbaikan jaringan irigasi, penyediaan pupuk dan benih yang berkualitas.

3. Penerapan Kartu Tani dalam rangka optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi.

4. Peningkatan ketersediaan dan kualitas benih melalui program Desa Mandiri Benih, penyusunan Roadmap

Pengembangan Benih Produk Rekayasa Genetika

5. Peningkatan produksi pertanian organik melalui program pengembangan Desa Pertanian Organik.

6. Peningkatan produksi sektor perikanan melalui pembangunan sistem rantai dingin produk perikanan seperti cold storage, pabrik es dan kapal pengangkut serta restrukturisasi industri perikanan. 7. Peningkatan penggunaan alat dan mesin

8. Peningkatan ketersediaan pembiayaan melalui penyaluran KUR untuk dryer dan sektor peternakan.

D. Penanggulangan Kemiskinan Petani

Kebijakan penanggulangan kemiskinan petani melalui peningkatan efisiensi input produksi dan peningkatan skala ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan sistem dan mekanisme pembiayaan KUR dan asuransi pertanian. 2. Optimalisasi pendampingan petani

dalam proses produksi melalui penyediaan tenaga penyuluh khususnya melalui harmonisasi peraturan mengenai sistem penyuluhan nasional.

3. Pengembangan rumput laut secara luas sehingga akan menjadi pengungkit perekonomian masyarakat pesisir.

4. Peningkatan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi khususnya sektor pertanian

5. Peningkatan luasan dan penerima Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan asuransi usaha ternak sapi (AUTS).

6. Peningkatan skala ekonomi petani padi melalui kebijakan klaster bisnis padi 7. Peningkatan skala ekonomi peternak

susu rakyat melalui kebijakan kemitraan persusuan dengan melibatkan industri atau pihak swasta.

1.2. POTENSI DAN

PERMASALAHAN

1.2.1. Potensi

Pembangunan pertanian secara berkelanjutan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang secara keseluruhan melibatkan aspek lain seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, alam, serta lingkungan baik internal maupun eksternal. Potensi dan permasalahan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan menjadi kunci agar kebijakan dan strategi yang dirumuskan mampu menjawab tantangan dan persoalan pada sektor pertanian dengan dukungan dari sektor-sektor lain yang terkait.

Potensi di sektor pertanian tidak terlepas dari peranan sektor pertanian yang sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, hal tersebut dapat dilihat dalam pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto), mewujudkan ketahanan pangan, sumber penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja, serta penyedia bahan baku industri. Sektor pertanian juga berperan dalam pemerataan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Dinamika perubahan pada aspek sosial, ekonomi, politik, budaya alam serta lingkungan menimbulkan permasalahan disektor pertanian yang cukup kompleks apabila dilihat dari sisi penawaran dan permintaan. Orientasi pertumbuhan ekonomi bukan

hanya mengejar kepada target, tetapi bagaimana kualitas dan distribusi ekonomi atau kesejahteraan semakin merata. Adapun potensi sektor pertanian antara lain sebagai berikut:

A. Keanekaragaman Hayati

Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam, termasuk plasma nutfah, yang melimpah (mega biodiversity). Biodiversity darat Indonesia merupakan terbesar nomor dua di dunia, sedangkan bila termasuk biodiversity laut maka Indonesia merupakan terbesar nomor satu di dunia. Keberagaman komoditas pertanian dengan berbagai jenis dan varietas menjadi potensi besar yang dapat dikembangkan sebagai pengungkit perekonomian petani. Dilihat dari sisi sumber daya alam laut, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam perikanan dan rumput laut. Sumber Daya Ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari species ikan di dunia, yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, antara lain: tuna, udang, lobster, ikan hias, dan rumput laut. Kekayaan laut tersebut apabila dikelola dengan optimal dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.

B. Sumber Daya Lahan

Lahan merupakan prasarana utama dalam usaha di sektor pertanian secara luas. Negara indonesia mempunyai potensi sumber daya lahan yang luas dan subur. Berdasarkan

data Kementan, dari luas daratan indonesia 191,1 juta hektar, terdapat potensi lahan untuk komoditas: padi sawah seluas 7,5 juta ha, tanaman pangan, cabai, bawang merah dan tebu seluas 7,3 juta ha, serta tanaman cabai dan bawang merah seluas 154,1 ribu ha. Kondisi lahan tersebut sebagian besar merupakan lahan suboptimal berupa lahan rawa, gambut dan lahan kering.

Lahan suboptimal yang berada di luar Jawa mempunyai potensi untuk diolah sebagai lahan pertanian. Pembangunan Food

Estate di Kalimantan Tengah merupakan

salah satu program untuk memanfaatkan lahan suboptimal dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Pemanfaatan lahan suboptimal perlu didukung dengan kelayakan tanah dan agroklimat, infrastuktur, budidaya dan teknologi, kelayakan sosial dan ekonomi, dan sinergi antar pemangku kepentingan.

Disamping lahan untuk pertanian, indonesia mempunyai potensi lahan perikanan budidaya yang sangat luas yaitu 17,91 juta ha, yang meliputi lahan budidaya air tawar 2,8 juta ha (15,8%), lahan budidaya air payau 2,96 juta ha (16,5%) dan lahan budidaya laut 12,12 juta ha (67,7%). Pemanfaatan potensi lahan tersebut rata-rata baru mencapai 2,7% yang terdiri atas pemanfaatan lahan budidaya laut 278.920 ha, pemanfaatan lahan budidaya tambak 605.909 ha, dan pemanfaatan lahan budidaya air tawar 316.446 ha. Masih besarnya potensi

lahan yang belum dimanfaatkan dapat menjadi modal dalam menjadikan sub sektor perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional.

C. Komoditas Berorientasi Ekspor

Neraca perdagangan pertanian Indonesia periode 2015-2019 menunjukkan nilai surplus rata-rata US$ 11,9 miliar per tahun. Dengan dukungan subsektor perkebunan sebagai penyumbang ekspor dan surplus terbesar di sektor pertanian. Sementara perdagangan subsektor pertanian Indonesia lainnya masih dalam posisi defisit. Potensi peningkatan ekspor perlu didorong dengan meningkatkan daya saing produk pertanian melalui peningkatan mutu, produktivitas, pengembangan produk, dan derivasi produk. Disamping itu, diperlukan adanya market intelligence untuk komoditas pertanian untuk memperluas pangsa dan negara tujuan ekspor, serta meningkatkan kerjasama.

Produk hortikultura dan peternakan menjadi komoditas yang dapat didorong untuk mengisi pangsa pasar di luar negeri. Produk hortikultura berupa buah-buahan memiliki potensi besar sebagai komoditas ekspor. Berdasarkan data BPS (2020), sepanjang tahun 2016-2019, rata-rata pertumbuhan produksi buah-buahan sebesar 7,07 persen setiap tahunnya dan di tahun 2019 produksi buah-buahan mencapai 22,52 juta ton, naik 4,8 persen dibanding tahun 2018. Kenaikan

produksi buah lokal dapat didorong untuk meningkatkan ekspor. Terlebih pada saat pandemi ini, penduduk di seluruh dunia memerlukan asupan vitamin alami dari buah-buahan untuk menjaga imunitas tubuh. Buah-buahan yang memberikan kontribusi ekspor yang besar adalah manggis, nanas, pisang, salak, dan mangga dengan total nilai Rp 985,8 miliar.

Produk peternakan berupa telur dan daging ayam ras merupakan komoditas yang telah mencapai swasembada nasional. Kondisi surplus dapat dimanfaatkan menjadi potensi ekspor dan sekaligus menjadi solusi untuk mengatasi gejolak harga di tingkat peternak pada saat panen berlebih. Rata-rata pertumbuhan produksi daging ayam sebesar 14,62% per tahun dan telur ayam sebesar 7,69% per tahun, sedangkan pertumbuhan konsumsi daging ayam hanya 6,88% per tahun dan telur ayam 6,71% per tahun. Pertumbuhan produksi yang lebih besar dari pertumbuhan konsumsi dalam negeri, perlu didukung dengan pembangunan industri olahan sehingga menghasilkan produk yang berdaya saing global. Pada tahun 2020, telah dilakukan ekspor produk olahan ayam ke Jepang dan Timor Leste. Hal ini tentunya menjadi bukti bahwa produk peternakan indonesia mampu menembus pasar jepang yang dikenal dengan standar yang tinggi dan tentunya berpotensi untuk mengisi pasar di negara lain.

D. Komoditas Substitusi Impor

Defisit perdagangan subsektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan ditandai dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri terhadap produk impor pertanian sejenis serta ketatnya standar mutu di pasar ekspor sebagai instrumen non tariff barier yang kerap diberlakukan banyak negara di era globalisasi saat ini, sehingga semakin menekan dan mengancam daya saing produk-produk pertanian, baik di pasar domestik maupun ekspor.

Salah satu cara dalam mengurangi defisit neraca perdagangan di subsektor pangan, hortikultura dan peternakan adalah dengan menekan angka impor melalui penyediaan komoditas dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas sebagai komoditas substitusi impor. Adanya impor yang disebabkan karena belum tercukupinya produksi lokal, perlu dilakukan peningkatan produksi di sektor hulu. Sedangkan untuk impor yang dikarenakan masih belum terpenuhinya standar kualitas produk lokal, terutama untuk bahan baku dan bahan penolong industri antara lain komoditas jagung dan garam, dapat didorong melalui penguatan industri hilir dalam negeri sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas.

E. Teknologi dan Inovasi

Teknologi dan inovasi merupakan salah satu faktor penting dalam kemajuan suatu Negara. Berkembangnya teknologi di sektor pertanian Indonesia seperti penerapan

internet of things merupakan potensi besar

dalam efisiensi input pertanian. Selain itu, kapasitas Lembaga riset pertanian di Indonesia relatif meningkat dengan dihasilkannya varietas benih unggul yang tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik, maupun varietas unggul dengan kandungan nutrisi tambahan yang dibutuhkan oleh konsumen.

Dalam menuju industri 4.0, sektor pertanian membutuhkan kesiapan dan kemampuan sumberdaya manusia yang handal, inovatif,

kreatif dan berjiwa entrepreneurship. Saat ini, secara perlahan telah terjadi proses transformasi digital termasuk di sektor pertanian yang melahirkan beragam jenis inovasi teknologi pertanian serta startup yang bergerak di bidang marketplace. Disamping itu, teknologi juga telah digunakan untuk menghasilkan data pertanian agar lebih akurat, antara lain: penyempurnaan data produksi padi dan jagung dengan metode KSA (Kerangka Sampel Area), dan sinkronisasi data produksi sawit menggunakan remote

sensing. Penggunaan teknologi dan inovasi

dengan dukungan SDM yang memiliki kualitas dan kapabilitas dapat mengungkit PDB sektor pertanian.

Gambar 1.3. Transformasi Pertanian 4.0

Industri 1.0

Mekanisasi, tenaga uap, alat

tenun Industri 2.0 Produksi masal, perakitan, kelistrikan Industri 3.0 Otomatisasi, komputer dan elektronik Industri 4.0 Sistem Siber, Internet of things, jaringan Revolusi Industri Petanian 1.0 Pertanian traditional Pertanian 2.0 Peralatan/ mesin seder-hana,herbisida, Pertanian 3.0 Penggunaan peralatan/ mesin berat Pertanian 4.0 Smart Farming Transfor-masi Pertanian

F. Bonus Demografi

Jumlah penduduk menjadi potensi dalam penyediaan sumber daya manusia Indonesia dan potensi demand produk pertanian sebagai sumber bahan pangan. Kondisi bonus demografi dimana jumlah penduduk produktif (angkatan kerja) lebih besar dibandingkan penduduk non produktif memberikan sisi positif dalam tersedianya tenaga kerja dalam jumlah cukup. Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar tinggal di pedesaan merupakan potensi tenaga kerja pertanian. Berdasarkan struktur lapangan pekerjaan,

sektor pertanian masih tercatat sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan andil mencapai lebih dari 30%. Berdasarkan data BPS, terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dari 38,70 juta orang di tahun 2018 menjadi 38,05 juta orang di tahun 2020. Namun, adanya dampak Pandemi Covid-19, diperkirakan akan terjadi penambahan tenaga kerja sektor pertanian dari penduduk kota yang kehilangan mata pencaharian dan berpindah ke desa untuk bertani.

Gambar 1.4. Jumlah Tenaga Kerja di Pertanian (Juta Orang)

38,8 38,6 38,4 38,2 38 37,8

TK Pertamina (juta orang) 37,6

2018 38,7 38,11 38,05 2019 Tahun 2020 Sumber: BPS

Di samping potensi penyediaan jumlah sumber daya manusia pertanian, jumlah penduduk produktif yang tinggi menjadi pangsa pasar bagi produk pertanian. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia sehingga permintaan bahan pangan akan terus meningkat seiring dengan

pertumbuhan jumlah penduduk. Kepastian pasar dalam negeri perlu diimbangi dengan perhitungan neraca produksi dan kebutuhan secara berkala sehingga dapat menciptakan stabilitas pasokan dan harga produk pertanian.

1.2.2. Permasalahan

Permasalahan di sektor pertanian cukup kompleks apabila dirunut dari hulu ke hilir, disamping itu adanya dampak pandemi Covid-19 dan ancaman perubahan iklim global menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Alih Fungsi Lahan Pertanian

A. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan pangan. Aktivitas pembangunan dan pertambahan penduduk yang tinggi menyebabkan kebutuhan terhadap lahan meningkat, sementara ketersediaan dan luas lahan cenderung tidak berubah. Sebagai contoh sejak tahun 2012-2020 sekitar 700 ribu hektar sawah telah beralih fungsi menjadi non sawah. Dengan asumsi bahwa pada tahun 2012 luas lahan sawah sekitar 8,1 juta ha (sensus pertanian) dan pada saat ini luas lahan sawah sekitar 7,4 juta ha (ATR/BPN, 2019) atau rata-rata alih fungsi per tahun yaitu 70.000 hektar. Hal ini tidak sebanding dengan kegiatan cetak sawah yang hanya 60.000 hektar per tahun atau secara neraca terjadi defisit 10.000 hektar per tahun. Dampak alih fungsi lahan pertanian menyangkut berbagai dimensi kepentingan yang luas yaitu (1) mengancam keberlanjutan swasembada pangan; (2) mengurangi penyerapan tenaga kerja; (3) pemubaziran investasi pemerintah baik

pusat maupun daerah; dan (4) menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Pemerintah telah menerbitkan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) serta Peraturan Pemerintah turunannya yaitu PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian, namun demikian implementasi dilapangan masih jauh dari yang diharapkan karena Undang-Undang Undang-Undang tersebut tidak menyertakan sanksi keterlambatan penetapan oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka mengatasi alih fungsi lahan sawah yang tinggi tersebut maka pemerintah pusat telah mengeluarkan terobosan kebijakan secara

top down yaitu melalui penerbitan Perpres

No. 59 tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Perpres tersebut mengamatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dalam Penetapan Lahan Sawah Dilindungi.

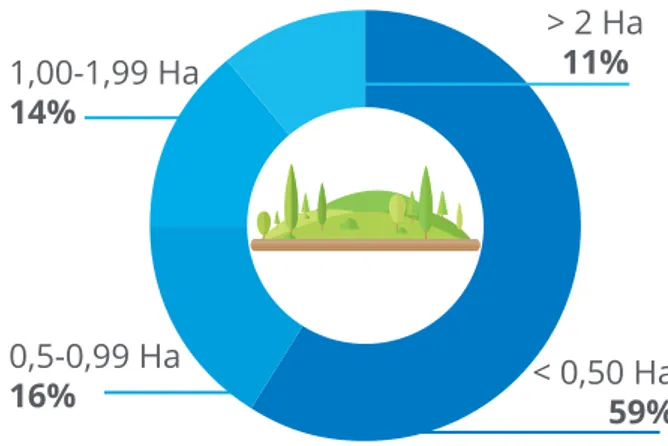

B. Kepemilikan Lahan yang Terbatas

Hasil Survey Pertanian Antar Sensus (SUTAS) tahun 2018 menunjukkan bahwa luas lahan pertanian yang dikuasai oleh Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) kurang dari 0,5 ha adalah sebanyak 16,3 juta RT atau 59% dari total RTUP. Kondisi kepemilikan lahan ini semakin berkurang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan fragmentasi

lahan karena proses pewarisan. Sempitnya kepemilikan lahan yang masih dibawah skala ekonomis menyebabkan rendahnya penerimaan petani.

Gambar 1.5. Persentase RTUP menurut Luasan Kepemilikan Lahan

< 0,50 Ha 59% > 2 Ha 11% 0,5-0,99 Ha 16% 1,00-1,99 Ha 14% Sumber: BPS (diolah)

C. Kelembagaan Petani dan Nelayan Belum Kuat

Petani dan Nelayan di Indonesia sebagian besar telah tergabung dalam kelompok tani atau nelayan, baik yang telah berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kondisi yang ada saat ini, kelembagaan petani dan nelayan masih berorientasi bisnis

as usual dalam lingkup produksi sehingga

hal yang sering terjadi adalah pendapatan petani belum optimal pada saat hasil panen melimpah. Kelembagaan Petani dan Nelayan perlu didorong untuk bertransformasi menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani dan Nelayan dengan menjalankan sistem manajeman yang profesional, skala usaha ekonomis, terhubung dengan teknologi,

permodalan, dan jaminan pasar dalam sistem agribisnis yang utuh.

D. Akses Pembiayaan Bagi Petani dan Nelayan

Akses pembiayaan penting bagi petani dan nelayan dalam rangka meningkatkan kualitas produk pertanian sehingga mampu menaikkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dan perikanan. Lembaga pembiayaaan masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang kurang atraktif karena dianggap sangat berisiko

(high risk), tergantung musim dan jaminan

harga yang tidak pasti. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 menyatakan bahwa 15% petani sudah mengakses kredit bank, 52% masih mengandalkan modal sendiri, koperasi, kerabat, dan lembaga keuangan non-Bank lainnya, dan 33% lainnya mengandalkan Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pemerintah telah memberi berbagai fasilitas pembiayaan untuk memudahkan petani dalam mengakses permodalan. Namun, dalam implementasinya petani dan nelayan masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan modal. Studi kasus di sektor perkebunan, skema KUR khusus yang selama ini disiapkan untuk mendukung Peremajaan Sawit Rakyat belum optimal dalam memberikan fasilitasi pendanaan bagi pekebun. Hal ini dikarenakan pekebun

masih memiliki kredit di bank lain (kredit komersial) dan masalah status lahan kebun. Tantangan ke depan dari kondisi ini adalah kolaborasi dengan lembaga pembiayaan dan avalis, serta penyederhanaan persyaratan untuk pembiayaan kepada petani dan nelayan.

E. Regenerasi dan Tingkat Pendidikan Sumber Daya Manusia Pertanian

Hasil SUTAS BPS tahun 2018, sebanyak 27,4% tenaga kerja di sektor pertanian merupakan tenaga kerja yang berusia antara 45-54 tahun, kelompok usia 35-44 tahun sebanyak 24,4% dan disusul tenaga kerja kelompok usia 55-64 sebanyak 20,8%. Dengan kata lain, usia petani di Indonesia sebanyak 85% berada di atas 35 tahun, sedangkan kelompok usia di bawah 34 tahun hanya di kisaran 15%. Hal ini merupakan permasalahan yang cukup krusial karena generasi milenial yang kurang tertarik untuk masuk di sektor pertanian. Regenerasi petani harus dilakukan dengan segera melalui strategi yang tepat seperti penerapan teknologi dalam subsistem on farm maupun pasca panen dan pemasaran. Dilihat dari sisi pendidikan, tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat Sekolah Dasar mencapai 66,42%, disusul oleh lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar 16,13% dan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 14,33%. Dengan pendidikan yang masih didominasi SLTP ke bawah dan potensi munculnya kelompok petani

baru yang belum berpengalaman akibat dampak Covid-19, diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan vokasi, serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian baru.

F. Dampak Pandemi Covid-19 dan Perubahan Iklim

FAO (Food and Agriculture Organization) melalui laporannya bulan April 2020

“Early Warning Early Action Report on Food

Security and Agriculture” memberikan

peringatan tentang potensi krisis pangan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dan kekeringan. Pandemi Covid-19 berpotensi menimbulkan gangguan pada rantai produksi dan distribusi produk pangan dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Rantai perdagangan pangan merupakan salah satu bidang yang paling terdampak akibat pandemi dikarenakan adanya penutupan wilayah dan terganggunya pergerakanan komoditas pangan dunia. Arus keluar masuk komoditas (termasuk pertanian) akan semakin ketat dan banyak negara produsen pangan melakukan pengamanan untuk menjamin stok dalam negeri mereka. Kondisi pangan di Indonesia saat ini sudah terintegrasi sepenuhnya dengan sistem pangan dunia. Gangguan pada rantai pasok pangan akan mengakibatkan terganggunya ketersediaan pangan di Indonesia sehingga pemerintah harus melakukan upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Terkait dengan perubahan Iklim, BMKG memprediksi adanya potensi musim kemarau lebih kering pada daerah sentra produksi pertanian khususnya di sebagain Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Bagi sektor pertanian, dampak dari perubahan iklim mempengaruhi bergesernya pola dan kalender tanam, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan serta berkurangnya hasil produksi pertanian. Untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan antisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim adalah melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) serta membangun sistem informasi iklim dan modifikasi pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masingmasing wilayah. Di samping itu, perlu menciptakan teknologi tepat guna dan menciptakan varietas yang memiliki potensi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) rendah, toleran kenaikan suhu, kekeringan, banjir atau genangan dan salinitas

G. Aplikasi Teknologi di Tingkat Petani dan Nelayan masih Rendah

Perkembangan teknologi dan inovasi di bidang pertanian mengalami kendala rendahnya implementasi di lapangan khususnya di tingkat petani dan Nelayan. Penggunaan alat dan mesin pertanian yang belum optimal, rendahnya implementasi kartu tani dalam transaksi tebus pupuk bersubsidi serta minimnya aplikasi benih unggul hasil penelitian di petani dan nelayan

merupakan beberapa contoh penerapan teknologi yang masih terkendala. Pemerintah harus mengeluarkan strategi yang tepat agar sektor pertanian di Indonesia dapat secara optimal memanfaatkan teknologi yang telah dikembangkan baik dengan pelatihan, pendampingan, penguatan kelembagaan, maupun kegiatan diseminasi kepada para petani.

H. Diversifikasi, Kerawanan Pangan, dan

Akses Pangan

Perbaikan indeks ketahanan pangan saat ini dihadapkan pada permasalahan terkait diversifikasi, akses pangan dan kerawanan pangan. Krisis finansial global akibat dampak pendemi Covid-19 dan ancaman perubahan iklim mengakibatkan ketahanan pangan menjadi lebih rawan. Oleh karena itu, pilar-pilar ketahanan pangan perlu diperkuat. Pendekatan yang perlu ditempuh adalah mengupayakan agar pilar ketahanan pangan tidak hanya bersandar pada dimensi kuantitatif dalam penyediaan, distribusi, dan daya beli tetapi perlu dilengkapi dengan perluasan spektrum pangan. Salah satu cara yang layak ditempuh adalah dengan mengembangkan diversifikasi berbasis bahan pangan lokal yang dapat mendukung stabilitas ketahanan pangan. Pemerintah mendukung agar masyarakat daerah khususnya untuk mengembangkan potensi sumber pangan lokal, dan mengajak masyarakat agar mengubah pola pikir, bahwa beras/nasi bukan satu-satunya

sumber karbohidrat, karena masih banyak sumber pangan lokal seperti umbian, sukun, jagung, sagu dan lainnya yang nilai gizinya setara dengan beras.

Dalam memenuhi kecukupan pangan dan gizi harus didukung dengan peningkatan produksi yang bersifat eksponensial atau tidak linier, dengan berbagai upaya seperti inovasi teknologi, intensifikasi, ekstensifikasi, pendampingan, penyediaan modal usaha, dan akses pasar. Dukungan penanganan masalah pangan dan gizi, tidak hanya oleh dinas yang menangani pangan dan kesehatan, tapi juga melibatkan mitra kerja dinas baik pemerintah, swasta bahkan lembaga masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi. Berdasarkan data dari BKP Kementan menyebutkan, pemenuhan pangan pokok dari beras hanya mencapai 53,5% dari konsumsi nasional. Selebihnya dipenuhi dari ubi kayu sekitar 22,26%, jagung 18,9% dan kentang 4,99%, namun saat ini beras menjadi kebutuhan pokok, sehingga konsumsi selain beras nyaris hilang. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya peningkatan sosialisasi dalam pemanfaatan pangan lokal

Permasalahan akses penduduk berpenghasilan rendah terhadap pangan dikarenakan persoalan struktural kemiskinan walaupun secara nasional ketersediaan kalori dan protein dalam kondisi surplus. Permasalahan pada aspek gizi, isu stunting, gizi buruk dan kekurangan gizi pada wanita usia produktif merupakan

hal yang mengemuka. Indonesia termasuk dalam 26 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi (Global Nutrition Report, 2018). Saat ini sebanyak 150,8 juta anak mengalami stunting di seluruh dunia, dan di antaranya 7,3 juta merupakan anak yang berada di Indonesia. Stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, berakibat hilangnya 11% PDB serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Selain itu, stunting berkontribusi pada melebarnya kesenjangan, sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan menyebabkan kemiskinan antargenerasi. World Food Programme (WFP) dalam studi tentang biaya pangan Indonesia 2017, menyatakan bahwa secara nasional hanya 62% rumah tangga Indonesia yang dapat membeli pangan bergizi dikarenakan hambatan daya beli rumah tangga miskin, dan program subsidi pemerintah untuk masyarakat miskin belum memenuhi standar kecukupan gizi sehingga menyebabkan beberapa daerah sampai dengan saat ini masih mengalami kerawanan pangan.

I. Pengelolaan Stok Cadangan Beras Pemerintah belum Optimal

Kebijakan pengelolaan stok beras Pemerintah yang bertujuan untuk stabilisasi pasokan harga beras masih perlu ditingkatkan efektivitasnya karena (i) stok beras Pemerintah yang dikelola Perum

Bulog melalui mekanisme pengadaan dan penyaluran beras dinilai kurang efektif terutama dalam melakukan stabilisasi pasokan dan harga beras karena jumlahnya sangat kurang (ii) Perum BULOG mengalami kesulitan dalam melakukan pengadaan beras dari dalam negeri untuk mengisi stok beras pemerintah beberapa tahun terakhir (iii) kebijakan penghapusan Raskin/ Rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan berdampak signifikan terhadap kebijakan perberasan nasional dan pengelolaan stok beras Pemerintah oleh perum Bulog. Peralihan program dari Rastra ke BPNT, juga membuat Perum Bulog tidak memiliki arah dan penugasan yang jelas terkait dengan pelaksanaan program BPNT kedepan (iv) penerapan kebijakan baru tentang Penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras melalui Permendag Nomor 57 tahun 2017 dikhawatirkan tidak efektif dalam menurunkan harga beras ke tingkat yang diharapkan dengan mengerahkan satgas pangan (v) perubahan sistem pendanaan untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari sistem persediaan menjadi sistem penggantian, akan menambah beban pembiayaan bagi Perum Bulog karena akan menanggung semua biaya akibat kepemilikan CBP untuk program layanan umum dan (vi) persoalan lainnya terkait pengadaan, pengelolaan dan penyaluran stok. Dengan pengadaan yang terkonsentrasi pada panen raya (periode Februari s.d. Mei) dengan jumlah pengadaan 60% dari keseluruhan pengadaan,

mengakibatkan beras yang telah masuk di gudang Bulog harus disimpan selama beberapa bulan sebelum disalurkan. Hal ini mengakibatkan pemasukan saat panen terhadap penyaluran menyebabkan jumlah stok yang disimpan menjadi berakibat pada perubahan kualitas gabah/beras tersebut yang cenderung menurun.

J. Jalur Distribusi dan Logistik Terkendala

Permasalahan pada proses distribusi diakibatkan oleh sarana dan prasarana distribusi yang kurang memadai, kondisi geografis yang berpulau-pulau, sentra produksi yang tidak merata, koordinasi pelaksanaan distribusi yang belum lancar, margin distribusi yang tidak proporsional dan adanya posisi dominan pada pihak tertentu. Kendala Distribusi ditunjukkan dengan adanya disparitas harga antar wilayah dan antar musim yang relatif tinggi serta fluktuasi harga yang tidak terkendali dan berpotensi menyebabkan terjadinya inflasi. Pengendalian inflasi komoditas pangan harus dijaga karena jika tidak terkendali maka daya beli masyarakat turun dan kondisi ini pada akhirnya akan berdampak pada keterlambatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Visi, Misi, Tujuan, dan

Sasaran Strategis

2.1. VISI

Visi yang terdapat di dalam Renstra merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga pada akhir periode perencanaan. Pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019, Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Presiden dan Wakil Presiden pada 2020-2024 adalah “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.” Mengacu pada visi tersebut, visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah “Mewujudkan Pembangunan

Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Selaras dengan visi-visi tersebut, maka visi Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis sebagai berikut:

VISI, MISI, TUJUAN, DAN

“Mewujudkan Pembangunan Pangan dan Agribisnis yang Inklusif, Berkeadilan, dan

Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

2021

2022

2023

2024

2020

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis yang merupakan salah satu unsur eselon I pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang menjadikan visi tersebut tidak dapat terpisahkan dari nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yaitu Profesional, Integritas, Kerjasama, Inovasi dan Responsibility (PIKIR). Nilai-nilai dasar organisasi ini akan memberikan keyakinan kepada semua pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan.

2.2. MISI

Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan Misi Kementerian/Lembaga yang berupa rumusan umum upaya yang dilaksanakan

untuk mewujudkan Visi. Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024 tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang meliputi:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas; 2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi

yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan;

3. Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; dan

4. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian.

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang telah dirumuskan

tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis berperan mendukung misi, khususnya pada pertumbuhan, pemerataan, dan pembangunan ekonomi di bidang pangan dan agribisnis, sehingga misi Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Pangan dan Agribisnis yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas;

2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan di Bidang Pangan dan Agribisnis;

3. Mendorong Pembangunan Pangan dan Agribisnis yang Berkelanjutan;

Untuk meningkatkan kinerja lintas sektor di bidang pangan dan agribisnis dengan optimal dibutuhkan suatu usaha untuk menyatukan tindakan kebulatan pemikiran, kesatuan tindakan, dan keselarasan dari berbagai instansi terkait, agar pelaksanaan kinerja sektor dapat bersinergi dengan baik dan terlaksana sesuai rencana. Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan dalam upaya pencapaian rencana dimaksud, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan secara intensif diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pencapaian kinerja dapat diantisipasi secara dini.

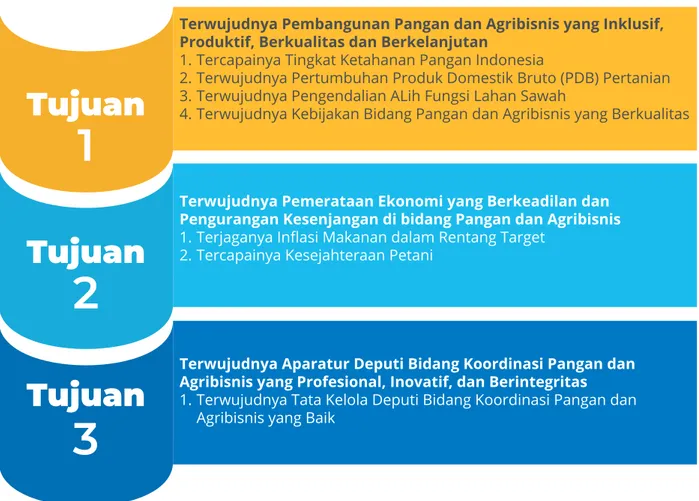

2.3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerjanya. Berdasarkan Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, dirumuskan tujuan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, sebagai berikut:

4. Terwujudnya Pembangunan Pangan dan Agribisnis yang Inklusif, Produktif, Berkualitas dan Berkelanjutan

5. Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan

Gambar 2.1. Penjabaran Sasaran Strategis tiap Tujuan

Tujuan

3

Tujuan

2

Tujuan

1

Terwujudnya Pembangunan Pangan dan Agribisnis yang Inklusif, Produktif, Berkualitas dan Berkelanjutan

1. Tercapainya Tingkat Ketahanan Pangan Indonesia

2. Terwujudnya Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian 3. Terwujudnya Pengendalian ALih Fungsi Lahan Sawah

4. Terwujudnya Kebijakan Bidang Pangan dan Agribisnis yang Berkualitas

Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan di bidang Pangan dan Agribisnis

1. Terjaganya Inflasi Makanan dalam Rentang Target

2. Tercapainya Kesejahteraan Petani

Terwujudnya Aparatur Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas

1. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis yang Baik

Kesenjangan di bidang Pangan dan Agribisnis

6. Terwujudnya Aparatur Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan ukuran kinerja pencapaian tujuan yang ditetapkan. Adapun penjabaran sasaran strategis di masing-masing tujuan yang ditetapkan, sebagai berikut:

(Deputy Wide)

“Mewujudkan Pembangunan Pangan dan Agribisnis yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” VISI & MISI

TUJUAN

SASARAN PROGRAM

1. Mewujudkan Pembangunan Pangan dan Agribisnis yang Inklusif, Produktif, Berkualitas dan Berkelanjutan

2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi dan Pengurangan Kesenjangan di Bidang Pangan dan Agribisnis

3. Mendorong Pembangunan Pangan dan Agribisnis yang Berkelanjutan

Terwujudnya Pembangunan Pangan dan Agribisni yang Inklusif, Produktif, Berkualitas dan Berkelanjutan Global Food Security Index (GFSI) Cabang Beras Pemer-intah (CBP) Pertum-buhan Produk Domes-tik Bruto (PDB) Pertani-an Inflasi Bahan Makan an Nilai Tukar Pertani an (NTP) Presentase Lahan Sawah yang Ditetapkan Menjadi Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) Presentase Rekomen-dasi Kebijakan Bidang Pangan & Agribisnis yang diterima Menko Perekono-mian Presentase ASN Deputi Bidang Koordinasi Pangan & Agribisnis dengan Nilai Indeks Profesional ASN berkategori tinggi Presentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksa-naan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Koordinasi Pangan & Agribisnis Terwujudnya Pemeratan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan di bidang

Pangan dan Agribisnis

Terwujudnya Aparatur Deputi Bidang Koordinasi

Pangan dan Agribisnis yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas 1 2 3 Tercapainya Tingkat Ketahanan Pangan Indonesia Terwujudnya Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian Terjaganya Inflasi Bahan Makanan dalam Rentang Target Terwujudnya Pengendalian ALih Fungsi Lahan Sawah Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis yang baik Tercapainya

Kesejahteraan Petani

Terwujudnya Kebijakan Bidang Pangan dan Agribisnis

yang Berkualitas INDIKATOR Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordniasi Pangan & AGribisnis

Prespektif:

Learning and Growth Prespektif: Stakeholder Prespektif: Internal Business Process

Arah Kebijakan, Strategi,

Kerangka Regulasi dan

Kerangka Kelembagaan

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA

REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN

STRATEGI NASIONAL

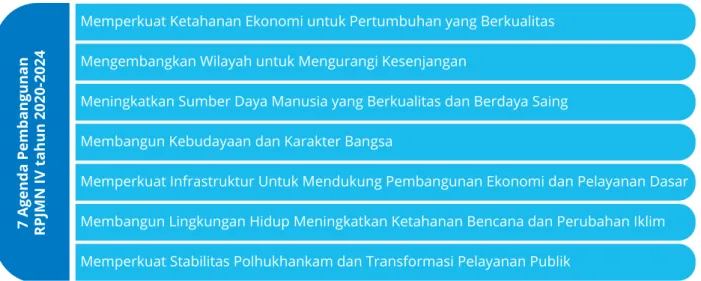

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 sesuai dengan RPJPN 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pada RPJMN ke IV tahun 2020-2024 terdapat 4 (empat) pilar yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai

tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development

Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan

(goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan. Pembangunan nasional digambarkan sebagai pembangunan bangsa yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas SDM, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Gambar 3.1. Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Adapun detail dari 4 (empat) agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang terkait dengan bidang Pangan dan Agribisnis sebagai berikut:

A. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

2. Akselerasi peningkatan nilai tambah agro fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

B. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: 1. Pengembangan sektor/ komoditas/

kegiatan unggulan daerah;

2. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; 3. Peningkatan daya saing wilayah yang

inklusif;

4. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta

5. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

C. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1. Pengendalian penduduk dan penguatan

tata kelola kependudukan;

2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;

4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

6. Pengentasan kemiskinan; dan

7. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

D. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

1. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;

2. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; 3. Pengembangan infrastruktur perkotaan

berbasis TIK;

4. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan

5. Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN

STRATEGI KEMENTERIAN

KOORDINATOR BIDANG

PEREKONOMIAN

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan nasional maupun program-program prioritas nasional dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan, melalui strategi koordinasi dan sinkronisasi, pengendalian, studi kebijakan/kajian/

telaahan dan sosialisasi. Strategi tersebut merupakan langkah-langkah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong peningkatan kinerja sektor/ lintas sektor menjadi lebih optimal baik dalam pelaksanaan program/kegiatan sektor atau lintas sektor menjadi lebih efektif dan efisien. Meningkatnya pengelolaan sektor/lintas sektor dimaksud diharapkan dapat memberikan manfaat peningkatan produktivitas bagi sektor/lintas sektor bidang perekonomian, sehingga pada akhirnya dengan tercapainya target-target sektor/ lintas sektor secara akumulatif memberikan kontribusi dampak terhadap keberhasilan akan terwujudnya sasaran pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan nasional di berbagai bidang dengan menekankan pembangunan struktur perekonomian yang kokoh dan berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mendukung 4 (empat) Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 yang terkait dengan pangan dan agribisnis yaitu:

A. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang diharapkan

dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Dalam implementasinya, agenda ini akan dilaksanakan melalui beberapa strategi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengeluarkan beberapa kebijakan prioritas dalam mendukung penguatan ketahanan pangan. Arah kebijakan dan strategi dalam rangka Memperkuat Ketahanan Pangan untuk Pertumbuhan yang Berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Stabilisasi Harga dan Penguatan Ketahanan Pangan dalam rangka menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dalam rangka pemenuhan kapasitas penyediaan pangan.

3. Pengembangan Kemitraan Agribisnis Hulu dan Hilir melalui Klaster Pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan mendorong pertumbuhan PDB sektor pertanian.

4. Pengembangan Rumput Laut Nasional dalam rangka peningkatan nilai tambah dan ekspor melalui implementasi rencana aksi roadmap Pengembangan Rumput Laut Nasional.

5. Peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian yang tercermin dalam Nilai Tukar Petani (NTP) melalui jaminan harga dan pemasaran hasil panen.

B. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan adalah meningkatnya pemerataan antar wilayah (antara KBI-KTI dan Jawa dan Luar Jawa), meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing dan kemandirian daerah, serta meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah. Dalam rangka mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan beberapa kebijakan prioritas dalam mendukung pengembangan wilayah dalam bidang pangan dan agribisnis, dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan Kelapa Sawit dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar sekaligus meningkatkan produktivitas melalui program Peremajaan Sawit Rakyat, dan ISPO.

2. Pengembangan Usaha Peternakan Terintegrasi dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi melalui program lintas stakeholder

C. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran pembangunan nasional 2020-2024 salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pangan dan agribisnis yang berdaya saing melalui beberapa arah kebijakan berikut: 1. Pengembangan Pusat Riset dan Inovasi 2. Peningkatan produktivitas tenaga kerja 3. Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

dalam rangka mengurangi ketimpangan dan penguasaan kepemilikan tanah

D. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, melalui penguatan infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan melalui Sistem Logistik Nasional yang terintegrasi dalam rangka peningkatan efisiensi aktivitas ekonomi. Langkah-langkah strategi untuk mengembangkan sistem logistik nasional yang akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas aliran material dan barang di seluruh wilayah Indonesia dilakukan melalui beberapa strategi sebagai berikut.

1. Pembangunan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi untuk peningkatan efisiensi logistik dan rantai pasok komoditi pangan dan industri manufaktur;

2. Penguatan konektivitas infrastruktur logistik untuk meningkatkan aksesibilitas antar dan di dalam Kawasan Industri; 3. Pengembangkan Sistem Logistik Pangan

Komoditas Pertanian dan Perikanan daerah;

4. Standardisasi (dokumen, peralatan, fasilitas dan alat angkut) untuk perbaikan kinerja logistik; dan

5. Peningkatan Kualitas SDM Sektor Logistik.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN

STRATEGI DEPUTI BIDANG

KOORDINASI PANGAN DAN

AGRIBISNIS

Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga mendukung pencapaian target yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 dan target kinerja Kementerian. Dalam rangka pelaksanaan tugas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar Kementerian/Lembaga/Instansi di bidang pangan dan agribisnis, arah kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis tahun 2020-2024 difokuskan pada:

1. Stabilisasi Harga dan Penguatan Ketahanan Pangan

2. Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal

3. Pengembangan Kemitraan Agribisnis Hortikultura Hulu dan Hilir

4. Pengembangan Komoditi Berorientasi Ekspor

5. Pengembangan Komoditi Perkebunan Berkelanjutan

6. Pengembangan Kelapa Sawit

7. Pengembangan Rumput Laut Nasional 8. Pengembangan Peternakan Terintegrasi 9. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah 10. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pertanian dan Agribisnis

Adapun strategi yang dijalankan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan di bidang Pertanian dan Agribisnis sebagai berikut:

1. Stabilisasi Harga dan Penguatan Ketahanan Pangan dalam rangka menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan dilakukan dengan strategi:

a. Menjaga ketersediaan, keterjangkauan, serta stabilitas

pasokan dan harga pangan;

b. Menjaga keterjangkauan akses dan harga pangan untuk masyarakat dan industri;

c. Meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional melalui penguatan sistem logistik pangan nasional, integrasi sistem data produksi pangan

nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis termasuk ikan, platform pangan dan pertanian berbasis data driven, pengembangan resi gudang, dan pengelolaan sistem pangan berkelanjutan;

d. Menjamin keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen; dan e. Memperkuat cadangan pangan

pemerintah, termasuk Stok Cadangan Beras Pemerintah.

f. Adaptasi dan Mitigasi dampak perubahan iklim

1. Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan mendorong PDB sektor Pertanian, akan dilakukan dengan strategi:

a. Menjaga tersedianya input produksi; b. Menjamin tersedianya akses pasar

dalam dan luar negeri; dan

c. Manjamin harga penjualan di tingkat petani.

2. Pengembangan Kemitraan Agribisnis Hortikultura Hulu dan Hilir dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan mendorong pertumbuhan PDB sektor pertanian, akan dilakukan dengan strategi:

a. Integrasi rantai nilai pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani; dan

b. Penerapan 8 (delapan) pilar konsep klaster pertanian yang meliputi perubahan paradigma agribisnis, konsolidasi kelembagaan, adopsi

inovasi teknologi, sinergi kemudahaan akses pembiayaan, pelibatan offtaker, penerapan IT, serta dukungan logistik. 3. Pengembangan Komoditi Berorientasi

Ekspor dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan PDB sektor Pertanian, akan dilakukan dengan strategi:

a. Penyediaan lahan melalui optimalisasi kebijakan pemanfaatan lahan melalui program Reforma Agraria;

b. Peningkatan produksi, mutu dan daya saing produk pertanian;

c. Peningkatan akses pembiayaan petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR);

d. Peningkatan akses pasar melalui

e-commerce;

e. Pembangunan infrastruktur transportasi yang menghubungkan Kawasan produksi; dan

f. Dukungan kebijakan tarif dan diplomasi perdagangan internasional. 4. Pengembangan Komoditi Perkebunan

Berkelanjutan dalam rangka meningkatkan meningkatkan kesejahteraan pekebun dan jaminan

pasar, akan dilakukan dengan strategi: a. Meningkatkan kerjasama penyerapan

komoditas perkebunan rakyat dengan Perusahaan; dan

b. Optimalisasi potensi ekspor ke negara luar.

5. Pengembangan Kelapa Sawit dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar sekaligus meningkatkan produktivitas, akan dilakukan dengan strategi:

a. Program Peremajaan Sawit Rakyat untuk meningkatkan produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) dan Crude

Palm Oil (CPO) pekebun sawit rakyat,

penyelesaian legalitas lahan, dan

pengelolaan perkebunan kelapa sawit rakyat yang berkelanjutan;

b. Kerja sama multilateral negara-negara penghasil kelapa sawit dalam kerangka Council of Palm Oil Producing

Countries (CPOPC);

c. Implementasi sertifikasi Indonesian

Sustainable Palm Oil (ISPO) dari

hulu sampai hilir, peningkatan keberterimaan ISPO, monitoring dan evaluasi implementasi Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB);

d. Konsolidasi dan validasi data lahan sawit nasional; dan