II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lanskap

Lanskap berdasarkan Simonds (1983) merupakan suatu bentang alam dengan karakteristik tertentu yang dapat dinikmati oleh seluruh indera manusia, dimana suatu lanskap dikatakan alami jika area atau kawasan tersebut memiliki keharmonisan dan kesatuan antar elemen-elemen pembentuk lanskap sehingga indera manusia memegang peranan yang penting dalam merasakan suatu lanskap.

Simonds (1983) membedakan elemen lanskap menjadi elemen utama dan penunjang. Elemen utama adalah elemen lanskap yang besar dan umumnya sulit untuk diubah seperti, gunung, sungai, lembah, hutan belantara, kekuatan alam, laut dan danau. Elemen penunjang adalah elemen yang relatif kecil dan umumnya mudah diubah seperti, bukit, anak sungai dan alirannya.

Lanskap juga dikenal dalam beragam disiplin ilmu seperti yang diungkapkan oleh Forman dan Godron (1986) yang menyatakan bahwa lanskap sebagai area lahan heterogen menyusun sebuah cluster interaksi ekosistem- ekosistem yang berulang pada bentuk yang sama pada setiap bagian.

Phillips (dalam Benson dan Roe, 2000) mengungkapkan bahwa terdapat lima karakter dari lanskap yang didasarkan pada kenyataan yang menyebutkan bahwa lanskap di Inggris terbentuk sepanjang waktu oleh proses geologi, kehidupan organik, aktivitas, dan imajinasi manusia. Kelima karakter tersebut yaitu:

1. terdiri dari bentuk dan nilai alam serta kebudayaan yang terfokus pada hubungan diantara keduanya,

2. perpaduan dari unsur fisik dan metafisik dengan unsur sosial, budaya, dan seni. Lanskap adalah cara pandang kita terhadap dunia, tidak hanya sekedar pemandangan dan penampakan yang dapat ditangkap oleh perasaan,

3. kita dapat merasakan lanskap hanya pada saat ini, lanskap merupakan hasil dari seluruh perubahan lingkungan di masa lalu dan merupakan perpaduan dari masa lalu dan saat ini,

4. lanskap bersifat universal yang terdapat di setiap wilayah, dan

5. lanskap menjadi identitas bagi suatu tempat yang menyebabkan keragaman pada lingkungan kehidupan.

2.2 Perancangan Lanskap

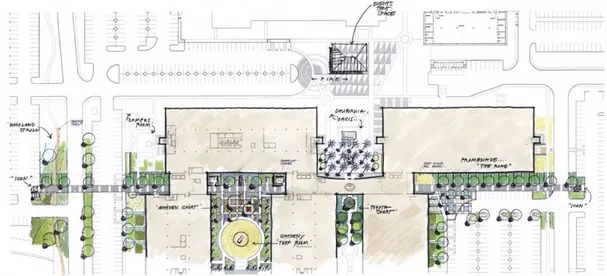

Perancangan adalah membuat bentuk, sebuah kreativitas yang ditujukan untuk mengembangkan bentuk. Merancang tidak seperti pekerjaan seni yang biasanya terkelola dan dibuat secara langsung. Skala pekerjaan arsitektur lanskap pada dasarnya membutuhkan persiapan perantara dalam langkah-langkah dari sebuah gambaran simbolik sebagai gagasan yang abstrak dari realitas masa depan (Loidl dan Bernard, 2003). Langkah pertama dalam perancangan model arsitektur, arsitektur lanskap, atau proyek teknik adalah untuk memiliki pengertian yang jelas tentang apa yang akan dirancang (Simonds dan Starke, 2006). Produk dari hasil perancangan lanskap berupa site plan dapat diliat pada Gambar 2.

Perancangan adalah proses yang dinamis dengan perpindahan yang konstan dari kepala menuju tangan, dari ide menjadi tanda, lalu kembali lagi.

Setiap garis dan setiap titik yang ditempatkan di lembaran kertas adalah bagian dari usaha untuk menghubungkan ide di kepala. Desainer menggambar dengan mengembangkan proses dan keputusan yang terkait untuk menciptakan tapak yang sempurna (Loidl dan Bernard, 2003).

Laurie (1986) mengemukakan bahwa perancangan lanskap adalah pengembangan lebih lanjut dari perencanaan tapak. Perancangan lanskap lebih

Gambar 2 Contoh Site Plan Perancangan Lanskap (www.land8lounge.com)

berkaitan dengan seleksi komponen-komponen rancangan, bahan-bahan, dan tumbuhan serta kombinasinya. Wujud dan bentuk perancangan lanskap timbul dari hasil rumusan yang jelas terhadap potensi dan kendala tapak serta masalah perancangan yang ada. Dalam perancangan yang terpenting adalah raut tapak itu sendiri.

Perancangan menurut Simonds (1983) merupakan sebuah proses kreatif yang mengintegrasikan aspek teknologi, sosial, ekonomi, biologi, dan aspek psikologis serta fisik yang ditimbulkan dari bentuk, bahan, warna, dan ruang hasil pemikiran yang saling berhubungan. Perancangan ditekankan pada penggunaan volume dan ruang. Setiap volume mempunyai bentuk, tekstur, ukuran, bahan, warna, dan kualitas lain yang dapat mengekspresikan dan mengakomodasikan fungsi-fungsi yang ingin dicapai. Pengorganisasian ruang memberikan dampak yang berbeda terhadap psikologi manusia, misalnya rasa takut, kegembiraan, gerak dinamis, ketegangan, keheningan, dan lain-lain.

Simonds (1983) menyatakan bahwa perancangan akan menghasilkan ruang tiga dimensi. Perhatian perancangan ini ditujukan pada penggunaan volume atau ruang. Setiap volume memilliki bentuk, ukuran, bahan, warna, tekstur, dan kualitas lainnya. Dapat dikatakan bahwa perencanaan adalah dua dimensi sedangkan pemikiran secara tiga dimensi membawa manusia ke dalam dunia perancangan. Kemudian Laurie (1986) menyatakan bahwa faktor yang menentukan bentuk rancangan lanskap antara lain bentuk tapak itu sendiri, sirkulasi, topografi, arsitektur, bahan, pemeliharan, fungsi, dan kegunaan yang diinginkan dari tapak. Karakter tapak yang menarik harus dipertahankan atau diciptakan sehingga semua elemen yang banyak variasinya ini menjadi kesatuan yang harmonis (Simonds ,1983).

Menurut Rogers (2011), arsitektur lanskap merupakan profesi yang menerapkan seni dan prinsip ilmu pengetahuan untuk penelitian, perencanaan, perancangan, dan manajemen lingkungan. Praktisi profesi ini menerapkan keterampilan yang kreatif dan kemampuan teknis serta pengetahuan, budaya, dan politik dalam menyusun unsur-unsur alam yang direncanakan dan dibangun diatas tanah dengan kepedulian terhadap pengelolaan dan konservasi alam, konstruksi

dan sumberdaya manusia. Lingkungan yang dihasilkan harus melayani pengguna, estetik, aman, dan menyenangkan.

Prinsip-prinsip desain dalam perancangan lanskap menurut Ingels (2004) adalah sebagai berikut:

1. Balance (keseimbangan)

Keseimbangan adalah sesuatu yang bagus dilihat dan apabila tidak seimbang maka akan merasa tidak nyaman dalam penglihatan.

2. Focalization of interest (pusat perhatian)

Segala sesuatu yang di desain dengan baik menjadi ciri sebagai pusat perhatian satu tempat dalam komposisi dimana mencuri penglihatan pengunjung untuk pertama kalinya. Focal points (pusat perhatian) dapat diciptakan dengan menggunakan tanaman, elemen keras, elemen arsitektur, warna, pergerakan, tekstur, atau kombinasi dari beberapa fitur tersebut.

3. Symplicity (sederhana/simpel)

Seperti keseimbangan, dalam suatu lanskap kesederhanaan juga dimaksudkan agar membuat nyaman untuk dilihat. Simplicity bukan berarti membosankan atau kurang imajinasi. Untuk menghindari terlalu banyak penggunaan banyak spesies, terlalu banyak warna, tekstur, bentuk, kurva, dan sudut dalam tapak.

4. Rhythm and Line (ritme dan garis)

Ketika terjadi pengulangan terhadap sesuatu dalam suatu waktu dengan adanya standar jarak dan memiliki interval diantara pengulangan tersebut, maka akan terbentuk rhythm (ritme). Garis tercipta ketika material yang berbeda bertemu. Kesatuan dari dua batas suatu material juga akan membentuk garis.

5. Proportion (proporsi)

Proporsi terpusat pada hubungan ukuran antara semua fitur lanskap termasuk hubungan vertikal dan horizontal.

6. Unity (kesatuan)

Kesatuan merupakan sesuatu yang paling mudah untuk diukur jika kelima prinsip desain sebelumnya telah dimasukkan ke dalam desain. Sebuah

kesatuan desain adalah satu dari banyak bagian yang berkontribusi untuk mengkreasikan desain secara keseluruhan.

2.3 Proses Perancangan Lanskap

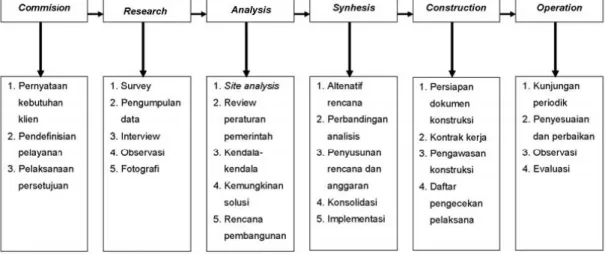

Proses perencanaan dan perancangan dalam arsitektur lanskap menurut Simonds (1983) terdiri atas Commision, Research, Analysis, Synthesis, Construction, dan Operation.

Gambar 3 Proses Perencanaan dan Perancangan Menurut Simonds (2006)

Commision adalah tahap dimana klien menyatakan keinginan/kebutuhannya serta membuat definisi pelayanan dalam suatu perjanjian kerja. Research merupakan tahap pengumpulan (inventarisasi) data. Analysis merupakan tahap menganalisis tapak, melakukan pengkajian terhadap peraturan pemerintah, ketentuan standar, potensi dan standar serta membuat program pengembangan tapak. Synthesis merupakan tahap analisis perbandingan, pengkajian dampak, akomodasi dan konsolidasi, membuat studi skematik atas alternatif-alternatif yang kemudian dituangkan dalam ide konsep, serta menentukan metode pelaksanaan. Construction merupakan tahap pelaksanaan dengan mempersiapkan dokumen, kontrak kerja, supervisi dan pengecekan pelaksanaan. Operation merupakan tahap penyelesaian proyek yang mencakup pelaksanaan kunjungan periodik, penyesuaian dan perbaikan serta observasi tapak.

Ingels (2004) menyatakan bahwa proses perancangan dibagi menjadi 2 tahap yang dilakukan bersamaan tetapi saling berdiri sendiri. Dua tahap ini adalah site analysis dan program analysis. Selama site analysis, perancang mencari kompilasi alami, buatan, budaya, dan karakter visual dari suatu tapak. Kompilasi tersebut harus menginventarisasi atribut buatan tapak tanpa menganggap hal tersebut merupakan fitur yang positif atau negatif. Dalam waktu yang sama, program analysis dimulai dengan sebuah kompilasi yang detil mengenai kebutuhan dan keinginan klien. Program ini adalah kebutuhan awal untuk membuat inventarisasi.

Menurut Booth (1983), pada proses perancangan harus memberikan pemikiran yang logikal dan kerja tim yang baik dalam menciptakan sebuah desain, dapat memberikan informasi yang jelas tentang desain, memberikan solusi alternatif yang terbaik, serta menjelaskan solusi tersebut tersebut kepada klien.

Ueyama (2007) juga mengatakan tentang proses mendesain bahwa proses mendesain secara konsisten berawal dari dalam alam, sejarah, dan ingatan sosial pada tapak. Proses desain ini secara tetap berupa perjalanan yang sangat menarik dan langkah yang luar biasa untuk membuka pikiran dan imajinasi. Sekali dapat menemukan petunjuk atau ide ini, maka kreativitas akan semakin tinggi.

Berikut merupakan tahap-tahap dalam proses perancangan pada umumnya, menurut Booth (1983):

1. Penerimaan proyek

2. Riset dan analisis (termasuk mengunjungi tapak) a. Persiapan rencana dasar

b. Inventarisasi tapak (pengumpulan data) dan analisis (evaluasi) c. Wawancara dengan pemilik (client)

d. Pembentukan program 3. Desain

a. Diagram fungsi ideal

b. Diagram fungsi keterhubungan tapak c. Rencana konsep (concept plan) d. Studi tentang komposisi bentuk e. Desain awal

f. Desain skematik

g. Rencana Induk (master plan) h. Pembuatan desain

4. Gambar-gambar konstruksi

a. Rencana pelaksanaan (layout plan) b. Rencana bertahap (grading plan) c. Rencana penanaman (planting plan) d. Detil konstruksi

5. Pelaksanaan

6. Evaluasi setelah konstruksi 7. Pemeliharaan (maintenance)

2.4 Public Green Open Space

Definisi ruang terbuka menurut Simonds dan Starke (2006), menggambarkan karakter arsitektural ketika mendekati seluruh atau sebagian dari elemen struktur. Seperti suatu ruang yang merupakan tambahan suatu bangunan.

Kadang-kadang ini menjadi batasan satu bangunan atau gabungan dari beberapa bangunan. Ini dapat terlihat dari hubungan antara ruang, struktur, dan lanskap yang digabungkan dalam proses desain. Jika struktur volume ruang terbuka di satu sisi, ini menjadi suatu transisi antara struktur dan lanskap. Jika terbuka pada suatu pemandangan, biasanya ini menjadi pusat lokasi dengan pemandangan terbaik dan tempat dengan pemandangan terbaik yang dapat dilihat dari berbagai sisi.

Menurut Baud-Bovy dan Lawson (1998), taman berguna untuk orang yang hidup di kota dan desa untuk berhubungan langsung dengan alam dan bersantai sehingga membebaskan dari kepadatan jalan raya. Area berumput menjadi area informal yang menjadi area permainan bagi anak-anak dan area bersenang-senang untuk orang dewasa. Orang yang hidup dan bekerja di sekitar area menggunakannya untuk makan siang di ruang terbuka atau untuk berlatih. Area dapat difungsikan untuk anak-anak dan pemilik anjing untuk melatih peliharaannya, tapi perasaan di lingkungan alami membahayakan selain yang telah direncanakan yaitu lapangan olahraga, lapangan tenis atau taman bermain yang terlihat mencolok.

Ruang hijau memiliki fungsi yang beragam:

• sosial: ruang untuk bertemu dan bermain yang berhubungan dengan alam

• struktural: desain urban dan pertamanan

• ekologis: peraturan ekosistem urban dengan:

- peningkatan iklim: humidifikasi, filtrasi debu, purifikasi (menetralkan) mikroba

- mengurangi masalah persepsi psikologis urban

- mengantisipasi perbedaan iklim dan angin secara perlahan - mengatur hujan dan banjir

- mengelola keragaman tanaman dan hewan.

Chiara dan Koppelman (1994) menyatakan bahwa sifat khas keruangan lanskap pada umumnya tergantung pada tiga hal:

1. Besaran ruang

Besaran ruang penting untuk menentukan dampak visual secara menyeluruh, demikian juga potensinya untuk menyerap fungsi tertentu.

Besaran dapat dievaluasi menurut luas dan hubungan antara luas tersebut dengan semua ruang lainnya pada tapak tersebut.

2. Tingkat ketertutupan (degree of enclosure) visual

Tingkat ketertutupan visual ruang merupakan faktor spasial penting, terutama untuk menempatkan fungsi yang sangat dipengaruhi oleh kebutuhan hubungan sirkulasi (jalan atau jalan setapak), pemandangan yang bagus, atau vista (pemandangan). Tingkat ketertutupan merupakan pertimbangan perencanaan yang penting, tidak hanya dalam percapaian keruangan, tetapi juga dalam bentuk visualnya.

3. Sifat visual

Seseorang harus mengadakan penafsiran suatu ruang secara cermat menurut citra visual yang melekat untuk menentukan sifat khas dari ruang.

Kualitas visual yang melekat pada tapak sangat mempengaruhi jenis kegiatan yang terjadi. Ruang padat yang disekat rapat akan menghasilkan nuansa yang sangat berbeda dengan ruangan yang terbuka, dan landai.

Apabila suatu rencana akhir akan berhasil, maka kegiatan-kegiatan yang

direncanakan untuk berbagai tapak hendaknya mencerminkan kualitas yang melekat pada tapak tersebut.

2.5 Konsultan Lanskap

Menurut Gold (1980), pemerintah lokal dan swasta memiliki tanggung jawab moral yang sama dalam hal penyediaan ruang dan fasilitas rekreasi dalam kota. Perencana kota dan arsitek lanskap memiliki tanggung berperan penting dalam kegiatan preservasi, perancangan ruang terbuka, pembangunan fasilitas rekreasi, dan program sosial dalam hal pemberian pelayanan kebutuhan rekreasi bagi manusia. Konsultan memiliki kebutuhan berupa:

1. kemampuan profesional, yaitu kompetisi secara teknis berupa kemampuan dari segi perancangan, dimana kualitas suatu perancangan sebuah perusahaan dapat dilihat melalui proyek yang sudah dikerjakan dan diselesaikannya,

2. persediaan pelayanan, dimana kualitas pelayanan dapat dievaluasi dari referensi klien sebelumnya,

3. kemampuan untuk menyediakan staf tim perencanaan dengan latar belakang, pengalaman, dan pengetahuan yang memadai untuk mengerjakan suatu proyek dan menyelesaikannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pakar dan ahli dari disiplin ilmu lainnya dapat dibentuk dalam suatu tim yang sesuai dengan proyek yang diperlukan, 4. kemampuan untuk menyewa staf ahli tambahan yang dibutuhkan sesuai

dengan tuntutan muatan kerja,

5. pengalaman, alat-alat, dan pengetahuan langsung yang berkaitan dengan situasi dan proyek yang beragam jenisnya,

6. hasil kerja yang objektif dan profesional, dan

7. sistem kerja konsultan yang berdasarkan pada jadwal kerja yang telah dibuat sesuai keuntungan yang seimbang dan saling menguntungkan.

Kriteria untuk memilih konsultan yang profesional adalah 1. pengalaman dan reputasi,

2. latar belakang dari setiap staf yang ada, 3. kemampuan tingkat muatan kerja,

4. ketersediaan pakar ahli dalam setiap bidang disiplin ilmu, 5. tanggung jawab secara profesional, dan

6. tanggung jawab sosial.

2.6 Manajemen Proyek Lanskap

Menurut Kraus dan Curtis (1982), manajemen merupakan suatu proses dari konsep, teori dan analisis tujuan dimana seseorang manajer merencanakan, mengatur, memimpin dan menjalankan tujuan tersebut melalui usaha manusia secara sistematis, koordinatif dan saling kerja sama. Selain itu, mereka juga mendeskripsikan manajemen sebagai ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu adalah manajemen berdasarkan teori dan ilmu pengetahuan dimana dalam pembuatan keputusan dan kebajikan harus berdasarkan data empiris dan prinsip- prinsip yang tepat sedangkan manajemen sebagai seni harus dapat mempercayakan kemampuan, sensitifitas, intuisi, dan aspirasi seseorang serta dalam berhubungan satu dengan yang lainnya haruslah bersifat fleksibel dan responsif terhadap sifat dan kemampuan seseorang. Selanjutnya Kraus dan Curtis (1982) menyatakan bahwa proses manajemen mencakup empat fungsi utama, yaitu: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengaturan (directing), dan pengendalian (controlling).