BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asuhan Keperawatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Rasa Nyaman: Nyeri

2.1.1 Pengkajian

Pengkajian adalah tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber klien (Nursalam, 2011)

Ada 2 tipe data pada pngkajian yaitu data subjektif dan objektif

1) Data subjektif

Data subjektif adalah data yang didapatkan dari klien sebagai suatu pendapat terhadap suatu situasi dan kejadian

2) Data Objektif

Data objektif adalah data yang dapat diobservasi dan diukur (Nursalam, 2011)

Pengkajian adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan data dan menganalisa sehingga dapat diketahui kebutuhan klien serta masalahnya. Di dalam pengkajian akan didapatkan keluhan utama dimana keluhan utama merupakan keluhan yang dirasakan oleh pasien.

Klien dengan post operasi akan muncul keluhan nyeri, klien dalam mengutarakan masalah atau keluhan serta lengkap yang terdiri dari :

Pengkajian nyeri terdiri atas dua komponen utama (Wahit & Chayanti,

2014) yaitu:

1) Riwayat nyeri untuk mendapatkan data dari klien

2) Observasi langsung pada respon perilaku dan fisiologis klien

Dalam mengidentifikasi nyeri perawat harus melakukan pengkajian PQRST, saat mengkaji riwayat nyeri, perawat sebaiknya memberi klien kesempatan untuk mengungkapkan cara pandang mereka terhadap nyeri dan situasi tersebut dengan kata-kata mereka sendiri.

Langkah ini akan membantu perawat memahami makna nyeri bagi klien dan bagaimana ia berkoping terhadap situasi tersebut. Secara umum, pengkajian nyeri meliputi beberapa aspek, antara lain:

a) Faktor Pencetus (P : provacative/palliative), yaitu faktor yang mempengaruhi gawat atau ringannya nyeri.

b) Kualitas (Q : Quality/Quantity), yaitu nyeri seperti apakah rasa tajam, tumpul, atau tersayat.

c) Lokasi (R : Region/Radiation), yaitu perjalanan nyeri

d) Keparahan (S : Scale/Severity), yaitu keparahan atau intensitas nyeri

e) Waktu (T : Timing), yaitu lama/waktu serangan atau frekuensi nyeri

2.1.2 Diagnosa Keperawatan

Diagnosa Keperwatan adalah suatu pertanyaaan yang menjelaskan

respons manusia (status kesehatan atau resiko perubahan pola) dari

individu atau kelompok, dimana perawat secara akontibilitas dapat

mengidentifikasi dan memberikan intervensi secara pasti untuk menjaga

status kesehatan menurunkan, membatasi, mencegah dan merubah.

(Nursalam, 2011)

Diagnosa keperawatan yang muncul menurut NANDA 2018, adalah sebagai berikut :

1) Nyeri akut berhubungan dengan agen cidera biolgis, kimia, fisik atau psikologis

Batasan karakteristik nyeri akut menurut NANDA 2018 :

a) Perubahan selera makan

b) Perubahan pada parameter fisiologis c) Diaforesis

d) Perilaku distraksi

e) Bukti nyeri dengan melakukan standar daftar periksa nyeri untuk pasien yang tidak dapat mengungkapkannya

f) Perilaku ekspresif g) Ekspresi wajah

h) Sikap tubuh melindungi

i) Laporan tentang perilaku nyeri/perubahan aktifitas

j) Keluhan tentang intensitas nyeri dengan menggunakan standar skala nyeri

k) Keluhan tentang karakteristik nyeri dengan menggunakan standar instrumen nyeri

2.1.3 Perencenaan

Rencana tindakan adalah desain spesifik intervensi untuk

membantu klien dalam mencapai kriteria hasil. Rencana tindakan

dilaksanakan berdasarkan komponen penyebab dari diagnosa keperawatan (Nursalam, 2011). Disusun melibatkan pasien dan keluarga, berdasarkan konsep keperawatan, fundamental, Keperawatan Medikal Bedah dan didukung oleh ilmu dan fasilitas penerapan epidenbes. Tujuan dan perencanaan harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :

S : Spesific (berfokus pada pasien, singkat dan jelas) M : Measurable (harus dapat diukur)

A : Achieavable (harus dapat dicapai)

R : Reasonable (ditentukan oleh perawat dan klien) T : Timing (kontrak waktu) (Rohman, N 2010)

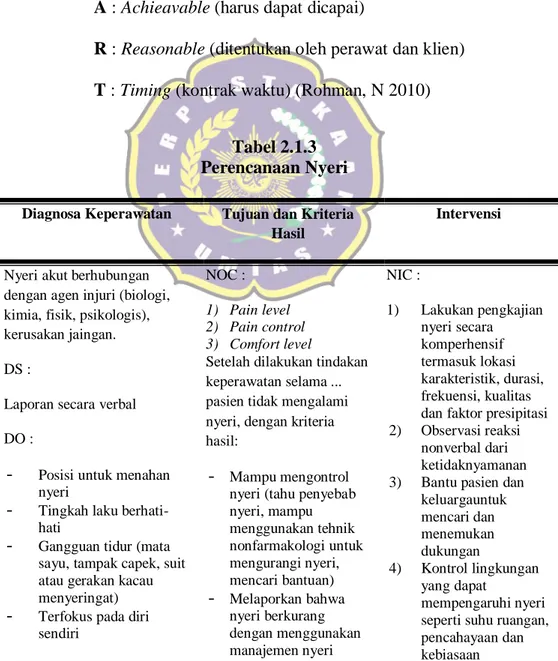

Tabel 2.1.3 Perencanaan Nyeri

Diagnosa Keperawatan Tujuan dan Kriteria Hasil

Intervensi

Nyeri akut berhubungan dengan agen injuri (biologi, kimia, fisik, psikologis), kerusakan jaingan.

DS :

Laporan secara verbal DO :

- Posisi untuk menahan nyeri

- Tingkah laku berhati- hati

- Gangguan tidur (mata sayu, tampak capek, suit atau gerakan kacau menyeringat) - Terfokus pada diri

NOC : 1) Pain level 2) Pain control 3) Comfort level

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ...

pasien tidak mengalami nyeri, dengan kriteria hasil:

- Mampu mengontrol nyeri (tahu penyebab nyeri, mampu menggunakan tehnik nonfarmakologi untuk mengurangi nyeri, mencari bantuan) - Melaporkan bahwa

nyeri berkurang

NIC :

1) Lakukan pengkajian nyeri secara komperhensif termasuk lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan faktor presipitasi 2) Observasi reaksi

nonverbal dari ketidaknyamanan 3) Bantu pasien dan

keluargauntuk mencari dan menemukan dukungan

4) Kontrol lingkungan yang dapat

mempengaruhi nyeri seperti suhu ruangan,

- Fokus menyempit (penurunan presepsi waktu, kerusakan proses berpikir, penurunan interaksi dengan orang lain dan lingkungan) - Respon autonom

(diaporesis, perubahan tekanan darah, perubahan nafas, nadi, dan dilatasi pupil) - Tingkah laku ekspresif

(gelisah, merintih, menangis, waspada, iritabel, nafas panjang atau berkeluh kesah) - Perubahan dalam nafsu

makan

- Mampu mengenali skala nyeri (skala, intensitas, frekuensi dan tanda nyeri) - Menyatakan rasa

nyaman setelah nyeri berkurang

- Tanda vital dalam rentang normal - Tidak mengalami

gangguan tidur

5) Kurangi faktor presipitasi nyeri 6) Kaji tipe dan sumber

nyeri untuk menentukan inervensi 7) Ajarkan tentang

teknik

nonfarmakologi:

terapi musik klasik

NANDA, NOC & NIC, 2018: El Rahmayanti (2018 ; Rostinah dan Era Noviya (2018))

Standar Operasional Prosedur Terapi Musik 1. Persiapan alat:

-

Mp3/Handphone

-Headset/Earphone

-

Judul musik: Piano Concerto, A Mayor, K. 491 2. Pre-interaksi

-

Cek catatan keperawatan atau catatan medis klien (jika ada)

-

Siapkan alat-alat

-

Identifikasi faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan kontra indikasi

-

Cuci tangan 3. Tahap orientasi

-

Beri salam dan panggil klien dengan namanya

-

Jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada klien/keluarga

4. Tahap kerja

-

Berikan kesempatan klien bertanya sebelum kegiatan dilakukan

-Menanyakan keluhan utama klien

-

Jaga privasi klien. Memulai kegiatan dengan cara yang baik

-

Menetapkan perubahan pada perilaku atau fisiologi yang diinginkan seperti relaksasi, stimulasi, konsentrasi, dan mengurangi rasa sakit.

-

Menetapkan ketertarikan klien terhadap musik

-Identifikasi pilihan musik klien.

-

Berdiskusi dengan klien dengan tujuan berbagi pengalaman dalam musik.

-

Bantu klien untuk memilih posisi yang nyaman.

-

Batasi stimulasi eksternal seperti cahaya, suara (volume: maksimal 30), pengunjung, panggilan telepon selama mendengarkan musik

-Dekatkan Mp3/Handphone dan headset/earphone dengan klien.

-

Pastikan Mp3/handphone dan headset/earphone dalam kondisi baik.

-

Nyalakan musik dan lakukan terapi musik dengan volume maksimal 30 atau pastikan volume sesuai dan tidakterlalu keras dengan judul musik: Piano Concerto, A Mayor, K. 491 dengan durasi 30 menit

-Hindari meninggalkan pasien dalam waktu yang lama.

5. Terminasi

-

Evaluasi hasil kegiatan (perilaku, kenyamanan, respon klien)

-Simpulkan hasil kegiatan

-

Berikan umpan balik positif

-Kontrak pertemuan selanjutnya

-

Akhiri kegiatan dengan cara yang baik

-

Bereskan alat-alat

-Cuci tangan 6. Dokumentasi

-

Catat hasil kegiatan 2.1.4 Implementasi

Pada tahap ini biasanya ditemukan beberapa hambatan dan kesulitannya diantaranya klien kurang kooperatif ketika diberikan teknik distraksi yang dilakukan. Adapun untuk mengatasinya biasanya mencoba memfokuskan perhatian dan pikiran klien. Dalam penerapan kerjasama antar tim, multidisipliner, dokter, farmasi, dan tim medis lain untuk melaksanakan perencanaan keperawatan secara optimal.

Tindakan keperawatan dibedakan berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab perawat secara profesional sebagaimana terdapat dalam standar praktek keperawatan.

1) Independen

Tindakan keperawatan independen adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perawat tanpa petunjuk dan perintah dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Tipe tindakan didefinisikan berdasarkan diagnosa keperawatan.

Lingkup tindakan independen keperawatan adalah :

(a) Mengkaji terhadap klien atau keluarga melalui riwayat

keperawatan dan pemeriksaan fisik untuk mengetahui status

kesehatan klien.

(b) Merumuskan diagnosa keperawatan sesuai respon klien yang memerlukan intervensi keperawatan.

(c) Mengidentifikasi tindakan keperawatan untuk mempertahankan atau memulihkan kesehatan.

(d) Melaaksanakan rencana pengukuran untuk memotivasi, menunjukan, mendukung dan mengajarkan kepada klien dan keluarga.

(e) Merujuk kepada tenaga yang lain jika ada indikasi dan ijinkan oleh tenaga keperawatan.

(f) Mengevaluasi respon klien terhadap tindakan keperawatan dan medis

Menurut Asmadi (2008) Tipe tindakan independen keperawatan dikategorikan menjadi 4 :

a) Tindakan diagnostik, tindakan inai ditunjukan pada pengkajian dalam merumuskan suatu diagnosa keperawatan.

Tindakan tersebut meliputi:

(1) Wawancara dengan klien untuk mendapatkan data

subjektif, keluhan klien, persepsi tentang

penyakitnya, dan riwayat penyakit. Observasi dan

pemeriksaan fisik : tindakan untuk mendapatkan data

objektif, meliputi : observasi kesadaran dan tanda-

tanda vital (suhu, nadi, respirasi, suhu).

(2) Tindakan terapeutik : tindakan ditunjukan untuk mengurangi, mencegah, dan mengatasi masalah klien.

(3) Tindakan edukatif mengajarkan : tindakan ini ditunjukan untuk merubah perilaku klien melalui promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan kepada klien.

(4) Tindakan merujuk : tindakan ini lebih ditekankan pada kemampuan perawat dalam mengambil suatu keputusan klinik tentang keadaan klien dan kemampuan untuk melakukan kerjasama dengan tim kesehatan lain.

b) Interdependen

Tindakan kepearawaatan interdependen adalah tindakan yang lebih memerlukan suatu kerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya, misalnya pada ahli gizi, fisioterapi, tenaga sosial dan dokter.

c) Dependen

Tindakan dependen berhubungan dengan pelaksanaaan rencana

tindakan medis. Tindakan tersebut menandakan suatu cara dimana

tindakan medis dilakukan.

2.1.5 Evaluasi

Evaluasi adalah tindakan intelektual untuk melangkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan, rencana tindakan dan pelaksanaannya sudah berhasil dicapai (Nursalam, 2009). Berdasarkan ungkapan dari Setiadi (2008).

Evaluasi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu : 1) Evaluasi Sumatif (Berjalan)

Evaluasi jenis ini dikerjakan dalam bentuk pengisian format catatan perkembangan dengan berorientasi kepada masalah yang dialami oleh keluarga. Format yang dipakai adalah format SOAP.

2) Evaluasi Formatif (Akhir)

Evaluasi jenis iani dikerjakan dengan cara membandingkan antara tujuan yang akan dicapai. Bila terdapat kesenjangan diantara keduanya, mungkin semua tahap dalam proses keperawatan perlu ditinjau kembali agar didapat data-data, masalah atau rencana yang perlu dimodifikasi.

Kriteria hasil yang diharapkan pada pasien dengan nyeri akut setelah diberikan intervensi menurut Nanda (2018), sebagai berikut:

1) Klien mampu mengontrol nyeri (tahu penyebab nyeri,

mampu menggunakan tehnik non farmakologi untuk

mengurangi nyeri, mencari bantuan)

2) Melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri

3) Mampu mengenali nyeri (skala, intensitas, frekuensi, dan tanda nyeri)

4) Menyatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang 5) Tanda vital dalam rentang normal

6) Tidak mengalami gangguan tidur

Kriteria hasil yang diharapkan pada pasien dengan nyeri kronis setelah diberikan intervensi menurut Nanda (2018), sebagai berikut:

1) Tidak ada gangguan tidur 2) Tidak ada gangguan kensentrasi

3) Tidak ada gangguan hubungan interpersonal

4) Tidak ada ekspresi menahan nyeri dan ungkapan secara verbal

5) Tidak ada tegangan otot

2.2 Gangguan Rasa Nyaman: Nyeri pada post operasi bedah 2.2.1 Definisi Operasi

1) Operasi

Pembedahan atau operasi adalah semua tindakan pengobatan

yang menggunakan cara invasif dengan membuka atau

menampilkan bagian tubuh (LeMone dan Burke, 2009). Pada

umumnya dilakukan dengan membuat sayatan, pada bagian tubuh

yang akan ditangani, lalu dilakukan tindakan perbaikan

dan diakhir dengan penutupan dan penjahitan luka (Syamsuhidajat, 2010). Pembedahan dilakukan untuk mendiagnosa atau mengobati kondisi yang sulit atau tidak mungkin disembuhkan hanya dengan obat-obatan sederhana (Potter dan Perry, 2010). Ada 3 faktor penting yang terkait dalam pembedahan yaitu penyakit pasien, jenis pemabedahan dan pasien itu sendiri. Dari ketiga faktor tersebut, tindakan pembedahan adalah hal baik/benar. Bagi pasien sendiri, pembedahan adalah hal yang paling mengerikan yang pernah mereka alami. Mengingat hal terebut di atas, sangatlah penting untuk melibatkan pasien dalam setiap langkah pre operatif (Baradero & Mary, 2009).

2) Indikasi

Menurut (Potter & Perry, 2010) indikasi pembedahan dibagi sebagai berikut:

(a) Diagnostik

Pembedahan dilakukan untuk memperkuat diagnosis

dokter, termasuk pengangkatan jaringan untuk

pemeriksaan diagnostik yang lebih lanjut. Misalnya

laparatomy eksplorasi (insisi rongga peritoneal untuk

menginspeksi rongga abdomen), dan biopsi pada massa

tumor payudara.

(b) Ablatif

Merupakan pengangkatan bagian tubuh yang menderita penyakit. Misalnya, amputasi, pengangkatan appendik, kolisistektomi.

(c) Paliatif

Menghilangkan atau mengurangi gejala penyakit, tetapi tidak akan menyembuhkan penyakit. Misalnya, kolostomy, debridement jaringan nekrotik, reseksi serabut

syaraf.

(d) Rekonstruktif

Yaitu mengembalikan fungsi atau penampilan jaringan yang mengalami trauma atau malfungsi. Misalnya, fiksasi inernal pada fraktur, perbaikan jaringan parut.

(e) Transplantasi

Pembedahan dilakukan untuk mengganti organ atau struktur yang mengalami malfungsi. Misalnya, transplantasi ginjal, kornea atau hati, penggantian

fungsional total.

(f) Konstruktif

Mengembalikan fungsi yang hilang atau berkurang akibat

anomaly congenital. Misalnya, memperbaiki bibir

sumbing, penutupan defek katup jantung.

3) Klasifikasi operasi

a)

Menerut Effendy (2005) urgensi dilakukan tindakan pembedahan dapat diklasifikasikan menjadi 5 tingkatan, antara lain:

(1)

Kedaruratan Emergency: pasien membutuhkan perhatian segera, gangguan mungkin mengancam jiwa. Indikasi dilakukan pembedahan tanpa ditunda, misal pendarahan hebat, obstruksi kandung kemih atau usus, fraktur tulang tengkorak, luka tembak atau tusuk, luka bakat sangat luas.

(2)

Urgen: pasien membutuhkan perhatian segera.

Pembedahan dapat dilakukan dalam 24-30 jam, misal:

infeksi kandung kemih akut, batu ginjal atau batu pada uretra.

(3)

Diperlukan pasien harus menjalami pembedahan.

Pembedahan dapat direncanakan dalam beberapa minggu atau bulan, misal: Hyperplasia prostate tanpa obstuksi kandung kemih. Gangguan tyroid, katarak.

(4)

Efektif: pasien harus dioperasi ketika diperlukan.

Indikasi pembedahan, bila tidak dilakukan

pembedahan maka tidak terlalu membahayakan,

misal: perbaikan sesar, hernia sederhana, perbaikan

vaginal.

(5)

Pilihan keputusan tentang dilakukannya pembedahan diserahkan sepenuhnya kepada pasien. Indikasi pembedahan merupakan pilihan pribadi dan biasanya terkait dengan estetika, misal: bedah kosmetik.

b)

Menurut Brunner & Sudarth (2010), pembedahan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

(1) Bedah Mayor

Bedah mayor merupakan pembedahan yang relatif lebih sulit untuk dilakukan dari pada pembedahan minor, membutuhkan waktu, dan melibatkan resiko terhadap nyawa pasien, dan memerlukan bantuan asisten seperti contoh bedah sesar, mammektomi, bedah torak, bedah otak.

(2) Bedah Minor

Bedah minor merupakan pembedahan yang secara relatif dilakukan secara simple, tidak memiliki risiko terhadap nyawa pasien dan tidak memerlukan bantuan asisten untuk melakukannya seperti contoh membuka abses superficial, pembersihan luka, inokuasi, superfisial neuroktomi dan tenotomi.

Operasi besar meliputi pembedahan kepala, leher, dada, dan

perut. Pemulihan dapat dalam waktu panjang dan dapat melibatkan

perawatan intensif dalam beberapa hari di rumah sakit. Pembedahan ini

memiliki resiko komplikasi yang lebih tinggi setelah pembedahan

(Virginia, 2009). Operasi besar sering melibatkan salah satu badan utama di perut cavities (laparatomy), di dada (thoracotomy), atau tengkorak (craniotomy) dan dapat juga pada organ vital. Operasi yang biasanya dilakukan dengan menggunakan anestesi umum di rumah sakit ruang operasi oleh tim dokter. Setidaknya pasien menjalani perawatan satu malam di rumah sakit setelah operasi.

Operasi besar biasanya membawa beberapa derajat risiko bagi pasien hidup, atau potensi cacat parah jika terjadi suatu keselahan dalam operasi. Misalnya, dalam sebuah prosedur operasi besar dapat terjadi perubahan signifikan ke anatomi yang terlibat. Seperti dalam situasi di mana organ akan dihilangkan, atau sendi yang dibangun dengan komponen buatan. Setiap penetrasi organ tubuh dianggap sebagai operasi besar, seperti pembedahan ekstensif pada tulang pada kaki.

Bedah syaraf umumnya dianggap utama karena risiko kepada pasien.

Beberapa contoh utama operasi meliputi: penggantian lutut, operasi kardiovaskular, dan transplantasi organ. Prosedur ini pasti membawa risiko bagi pasien seperti infeksi, perdarahan, atau komplikasi dari yang menyebabkan kematirasaan umum digunakan.

2.2.2 Definisi Nyeri

Nyeri adalah perasaan, sensasi, pengalaman sensori subjektif yang menimbulkan perasaan tidak nyaman tidak menyenangkan dan hanya organ yang mengalaminya saja yang merasakan nyeri.

Dimana nyeri ini akibat atau berkaitan dengan kerusakan jaringan

ringan maupun berat yang berkaitan dengan kerusakan jaringan, aktual atau potensial, atau digambarkan sebagai kerusakan yag sama, berdasarkan lama, kecepatan sensasi, dan lokasi. (Crownin (2009); Mubarak (2008); Azizah (2015); Margo McCaffery dalam (Black J, 2014)

2.2.3 Patofisiologi Nyeri

Mekanisme timbulnya nyeri didasari oleh proses multipel yaitu nosisepsi, sensitisasi, perifer, perubahan fenotip, sensitisasi sentral, eksitabilitas ektopik, reorganisasi struktural, dan penurunan inhibisi. Antara stimulus, cedera jaringan dan pengalaman subyektif nyeri terdapat empat proses tersendiri:

tranduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi.

Rangsang nyeri diterima oleh nosiseptor dikulit dan visera.

Sel yang nekrotik akan melepaskan K+ dan protein intrasel yang mengakibatkan inflamasi. Mediator penyebab nyeri akan dilepaskan. Leukotrien, prostatgladin E2, dan histamin akan mensensitisasi nosisepor selain iu lesi jaringan juga mengaktifkan pembekuan darah sehingga melepaskan bradikinin dan serotonin.

Jika terdapat penyumbatan pembuluh darah, akan terjadi iskemia dan penumbukan K+ dan H+ ekstrasel yang diakibatkan akan semakin mengaktifkan nesiseptor yang telah tersensitasi.

Perangsangan nesiseptor melepaskan subtansi peptide P (SP) dan

peptide yang berhubungan dengan gen kalsitonin (CGRP) yang

meningkatkan respon inflamasi dan menyebabkan vasodilatasi serta meningkatkan permeabilitas vaskuler.

2.2.4 Klasifikasi dan Bentuk Nyeri

Nyeri dapat diklasifikasikan berdasarkan tempat, sifat, dan berat ringannya nyeri, dan waktu lamanya serangan.

a) Nyeri Berdasarkan Tempat

Nyeri bedasarkan tempat dapat dibedakan menjadi:

(1) Pepripheral pain

Yaitu nyeri yang terasa pada permukaan tubuh, misalnya pada kulit atau mukosa.

(2) Deep pain

Yaitu nyeri yang terasa pada permukaan tubuh yang lebih dalam atau pada organ-organ tubuh visceral.

(3) Refered pain

Yaitu nyeri dalam yang disebabkan penyakit organ atau struktur dalam tubuh yang ditransmisikan ke bagian tubuh di daerah yang berbeda, bukan daerah asal nyeri.

(4) Central pain

Yaitu nyeri yang terjadi akibat rangsangan pada sistem saraf pusat, spinal cord, batang otak, hipothalamus, dan lain-lain.

(5) Nyeri Berdasarkan Tempat 1) Incidental pain

Yaitu nyeri yang timbul sewaktu-waktu lalu menghilang.

2) Steady pain

Yaitu nyeri yang timbul dan menetap serta dirasakan pada waktu lama.

3) Paroxymal pain

Yaitu nyeri yang dirasakan berintensitas tinggi dan sangat kuat. Nyeri ini biasanya menetap selama 10-15 menit, lalu menghilang, kemudian timbul lagi.

(6) Nyeri Berdasarkan Berat Ringannya 1) Nyeri ringan

Yaitu nyeri dengan intensitas rendah.

2) Nyeri sedang

Yaiu nyeri yang menimbulkan reaksi.

3) Nyeri berat

Yaitu nyeri dengan intensitas tinggi.

(7) Nyeri Berdasarkan Lama Waktu Penyerangan 1) Nyeri Akut

Nyeri akut yaitu yang dirasakan dalam waktu yang

singkat dan berakhir kurang dari enam bulan, sumber dan

daerah nyeri dapat diketahui dengan jelas. Rasa nyeri

diduga ditimbulkan dari luka, misalnya luka operasi atau

akibat penyakit tertentu, misalnya arteriosclerosis pada

arteri koroner.

2) Nyeri Kronis

Nyeri kronis merupakan nyeri yang dirasakan lebih dari enam bulan. Nyeri kronis ini memiliki pola yang beragam dan bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Nyeri kronis dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

(1) Nyeri Kronis Presisten

Nyeri kronis presisten merupakan percampuran yang kompleks dari gejala fisik dan psikologis. (Black, 2014)

(2) Nyeri Kronis Intermiten

nyeri hilang timbul dan muncul pada waktu tertentu atau diwaktu yang lain sehingga klien tidak merasakan nyeri.

(3) Nyeri Kronis Maligan

Nyeri kronis maligan ini terdapat pada orang yang menderita kanker, dan nyeri yang dirasakan sangat hebat.

2.2.5 Mengkaji Intensitas Nyeri

1) Skala Intensitas Nyeri Deskriptif Sederhana Gambar 2.2.5.1

Skala Intensitas Nyeri Deskriptif Sederhana

Skala pendeskripsi verbal atau Verbal Descriptor Scale, (VDS) merupakan alat pengukur tingkat keparahan nyeri yang lebih objektif.

Pendeskripsi VDS diranking dari "tidak nyeri" sampai "nyeri yang tidak tertahankan" (Andaryomo, 2013).

2) Skala Intensitas Numerik

Gambar 2.2.5.2

Skala Intensitas Nyeri Numerik

Sumber: Andaryomo, (2013)

Skala penelian numerik (Numeric Rating Scale, NRS) lebih digunakan

sebagai pengganti alat pendeskripsian kata. Dalam hal ini, klien menilai

nyeri dengan menggunakan skala 0-10. Skala paling efektif digunakan saat

mengkaji intensitas nyeri sebelum dan setelah intervensi (Andaryomo,

2013).

3) Skala Intesitas Nyeri Visual Analog Scale

Gambar 2.2.5.3

Skala Intensitas Nyeri Visual Analog Scale

(Andaryomo, 2013)

Skala analog visual (Visual Analog Scale, VDS) merupakan suatu garis lurus, yang mewakili intensitas nyeri yang terus menerus dan memiliki alat pendeskripsian verbal pada setiap ujungnya (Andaryomo, 2013).

4) Skala Intensitas Nyeri dari FLACC Tabel 2.4

Skala Intesitas Nyeri dari FLACC

Kategori

Skor

0 1 2

Muka Tidak ada ekspresi atau senyuman tertentu, tidak mencari perhatian.

Wajah cemberut, dahi mengkerut,

menyendiri.

Sering dahi tidak konstan, rahang menegang, dagu gemetar.

Kaki Tidak ada posisi atau rileks.

Gelisah, resah dan menegang.

Menendang.

Aktivitas Berbaring, posisi normal, mudah bergerak.

Menggeliat,

menaikan punggung dan maju, menegang.

Menekuk, kaku atau menghentak.

Menangis Tidak menangis. Merintih atau

merengek, kadang- kadang mengekuh.

Menangis keras sedu sedan, sering mengeluh.

Hiburan Rileks. Kadang-kadang hati tentram dengang sentuhan, memeluk, berbicara untuk mengalihkan

perhatian.

Kesulitan untuk menghibur atau kenyamanan.

Tot