KABUPATEN SEMARANG

MUTIARA SANI A34203015

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR LANSKAP FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008

KABUPATEN SEMARANG

Skripsi

sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada

Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

MUTIARA SANI A34203015

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR LANSKAP FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008

MUTIARA SANI. Perencanaan Lanskap Wisata Sejarah dan Budaya Kompleks Candi Gedong Songo, Kabupaten Semarang. Dibimbing oleh NURHAYATI H.S.

ARIFIN.

Kompleks Candi Gedong Songo yang berlokasi di Kabupaten Semarang, merupakan salah satu karya arsitektur awal pada masa perkembangan agama Hindu, dibuktikan dengan ditemukannya arca-arca Hindu yang terletak di dalam candi. Kompleks Candi Gedong Songo memiliki nilai sejarah dan sumberdaya budaya yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya.

Pada saat ini pengembangan kawasan obyek wisata Candi Gedong Songo kurang memanfaatkan sumberdaya budaya dan sejarah kawasan secara optimal, dan cenderung merupakan tempat tujuan wisata yang hanya bersifat rekreatif.

Untuk memanfaatkan sumberdaya peninggalan sejarah secara optimal sebagai obyek wisata, perlu disusun suatu pengembangan wisata sejarah, termasuk di dalamnya yaitu perencanaan lanskapnya. Perencanaan lanskap Kompleks Candi Gedong Songo yang dilakukan dalam studi ini merupakan perencanaan yang dapat mengintegrasikan upaya untuk melindungi kawasan sebagai kawasan sejarah dengan upaya pengembangannya sebagai kawasan wisata, agar tetap saling mendukung.

Metode yang digunakan dalam studi ini yaitu metode perencanaan kawasan menurut Gold (1980) dengan pendekatan sumberdaya lanskap sejarah dan budaya. Data yang diambil meliputi data aspek sejarah, aspek biofisik, aspek sosial, budaya dan ekonomi, aspek wisata, serta aspek pengelolaan lanskap Kompleks Candi Gedong Songo. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan spasial. Dari hasil analisis, dilakukan sintesis dengan menentukan konsep pengembangan kemudian dibuat suatu rencana lanskap.

Berdasarkan pengelolaannya saat ini, pada Kompleks Candi Gedong Songo terdapat tiga jenis area yaitu area rekreasi (dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Budaya), area candi (dikelola Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala), dan area hutan (milik Perum PERHUTANI). Sesuai dengan namanya Candi Gedong Songo yang berarti sembilan rumah dewa, di kawasan ini terdapat sembilan candi, tetapi hanya tujuh candi yang dapat dikunjungi; sedangkan dua candi yang lainnya masih dalam tahap penelitian.

Permasalahan utama yang ditemukan adalah ancaman terhadap eksistensi candi akibat aktivitas wisata dan pengembangan fasilitas wisata yang tidak terkontrol, belum adanya fasilitas atau sarana interpretasi yang memadai, kondisi fisik lanskap yang rawan erosi atau longsor, serta masalah ekonomi masyarakat disekitar kompleks candi. Untuk melindungi kawasan benda cagar budaya, berdasarkan PP No. 10/1993 maka perlu dilakukan pemintakan atau zonasi ruang yang terdiri dari mintakat inti, mintakat penyangga, dan mintakat pengembangan.

Sedangkan untuk pengembangan sebagai kawasan wisata, penerapan zonasi ruang dalam konsep wisata mencakup ruang obyek wisata utama, ruang transisi, ruang fasilitas pelayanan wisata, dan ruang penerima (welcome area). Kedua kepentingan tersebut perlu diintegrasikan sesuai dengan kondisi lanskap yang ada.

didalamnya terdapat ruang transisi dan obyek wisata pendukung, dan mintakat pengembangan yang didalamnya terdapat ruang fasilitas pelayanan dan ruang penerima, sedangkan untuk dua candi yang masih dalam tahap penelitian merupakan zona tertutup (restricted area) dan tidak dapat dikunjungi. Dengan zonasi tersebut diharapkan dapat dilakukan pengelolaan pelestarian atau perlindungan candi-candi Gedong Songo sebagai benda cagar budaya, dan pengendalian aktivitas wisata maupun pembangunan fasilitas wisata serta konservasi tanah dan air.

Konsep dasar pengembangan lanskap wisata sejarah dan Budaya Kompleks Candi Gedong Songo yaitu menciptakan lanskap wisata sejarah dan budaya untuk mendukung interpretasi tatanan Candi Gedong Songo dan memberikan kenyamanan wisata secara optimal. Untuk mewujudkan konsep dasar tersebut dikembangkan konsep ruang wisata, konsep sirkulasi, konsep interpretasi, konsep fasilitas dan konsep tata hijau.

Secara spasial, konsep tersebut diterjemahkan dalam rencana ruang, rencana sirkulasi, rencana interpretasi, rencana fasilitas dan rencana tata hijau.

Ruang wisata yang direncanakan terdiri dari ruang obyek wisata utama, mintakat penyangga, ruang fasilitas pelayanan wisata dan ruang penerima (welcome area).

Ruang obyek wisata utama (terletak pada mintakat inti) merupakan area candi yang dapat dikunjungi tetapi harus dilindungi secara ketat. Ruang obyek wisata utama meliputi kelompok Candi Gedong I sampai kelompok Candi Gedong VII.

Mintakat penyangga berupa ruang terbuka hijau yang mengelilingi mintakat inti yang berfungsi sebagai pembatas atau pelindung mintakat inti, serta konservasi tanah dan air. Untuk aktivitas wisata pada mintakat penyangga terdapat ruang transisi, ruang obyek wisata pendukung dan ruang terbuka hijau. Ruang fasilitas pelayanan wisata (terletak pada mintakat pengembangan), pada ruang ini terdapat fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan wisata. Ruang penerima (terletak pada mintakat pengembangan), merupakan ruang yang menyambut kedatangan wisatawan, dan menghubungkan jalur akses dengan kawasan wisata.

Rencana sirkulasi berfungsi sebagai penghubung antar ruang wisata dan sebagai jalur interpretasi. Sirkulasi ini terdiri dari tiga rute sesuai jarak atau waktu tempuh dengan pola loop (memutar). Rencana interpretasi ditujukan untuk interpretasi tatanan Candi Gedong Songo, dan lanskapnya, serta kebudayaan setempat yang berkaitan dengan Candi Gedong Songo. Rencana fasilitas bertujuan untuk mendukung interpretasi dan apresiasi obyek sejarah dan budaya serta meningkatkan kenyamanan pengunjung. Rencana tata hijau disesuaikan dengan karakter kawasan, fungsi dan aktivitas pada ruang-ruang yang akan diterapkan.

Fungsi tanaman yaitu sebagai penguat identitas, estetika, konservasi tanah dan air, pembatas, peneduh, penyerap polusi dan menambah kesejahteraan penduduk.

Untuk menambah kesejahteraan penduduk sekitar, maka pada ruang penyangga ditanam tanaman produksi yaitu gandapura (Gaultheria fragrantissima). Sebagai produk akhir studi ini, komponen-komponen rencana tersebut di atas diintegrasikan dalam bentuk rencana lanskap (lanscape plan).

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008 LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : PERENCANAAN LANSKAP WISATA SEJARAH DAN BUDAYA KOMPLEKS CANDI

GEDONG SONGO, KABUPATEN SEMARANG NAMA : MUTIARA SANI

NRP : A34203015

PROGRAM STUDI : ARSITEKTUR LANSKAP

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Ir. Nurhayati H.S. Arifin, MSc.

NIP. 131 578 796

Mengetahui, Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Didy Sopandie, M.Agr NIP. 131 124 019

Tanggal Lulus:

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 17 Februari 1986, sebagai anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Marjito dan Ibu Yuliani.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Wonorejo II pada tahun 1997. Pada tahun 2000 penulis lulus dari SLTP N 1 Klepu, kemudian pada tahun 2003 penulis menyelesaikan pendidikan dari SMU N 1 Ungaran.

Pada tahun 2003 penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada Program Studi Arsitektur Lanskap, Departemen Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian. Pada tahun 2004 – 2006 menjadi pengurus organisasi Lembaga Sruktural BEM-A LENSA sebagai bendahara. Pada tahun 2005 – 2006 menjadi pengurus organisasi Himaskap sebagai anggota divisi humas dan pada tahun 2006 – 2007 sebagai anggota divisi keprofesian. Pada tahun ajaran 2007 – 2008 dipercaya sebagai Asisten Dosen pada mata kuliah Pelestarian Lanskap Sejarah dan Budaya (semester ganjil) dan pada mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah (semester genap).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam penulis panjatkan pada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah mengajarkan dan mengajak umatnya ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Judul studi ini adalah Perencanaan Lanskap Wisata Sejarah dan Budaya Kompleks Candi Gedong Songo, Kabupaten Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada :

1. Dr. Ir Nurhayati H.S. Arifin, MSc. sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran.

2. Dr. Ir. Aris Munandar, MS. sebagai dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan.

3. Dr. Alinda F.M. Zain, MSc. dan Ir. Qodarian Pramukanto, MSi. sebagai dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.

4. Staf Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Provinsi Jawa Tengah;

dan seluruh staf UPTD Kompleks Candi Gedong Songo; Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Semarang; LINMAS kabupaten Semarang serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas bantuannya dalam pengambilan data.

5. Bapak Sumarno dan Bapak Supeno atas bimbingan dan bantuannya dalam pengambilan data.

6. Yang tersayang Bapak, Ibu, Kak Neng dan Mas Ik atas dukungan, semangat, doa, cinta dan materi yang telah diberikan kepada penulis. Begitu pula dengan keluarga besar Ali Sumarna atas doa dan dukungan yang telah diberikan.

7. Seluruh staf pengajar khususnya Departemen Arsitektur Lanskap yang telah memberikan ilmu serta bimbingan kepada mahasiswa Arsitektur Lanskap.

8. Sahabatku Indah, Opeh, Puji terima kasih atas keceriaan dan persahabatannya; Uci, Allin, Hendry, Sano, Rahmi, Shasa, Icut, Tari, Efita atas kerjasama dan saran-sarannya; dan keluarga besar LA ’40 yang tak bisa disebutkan satu demi satu, terima kasih atas segala semangat, keceriaan, bantuan dan masukannya.

9. Keluarga Saung Ivon yang bersedia hidup bersamaku dan menerimaku apa adanya Reren, Bayu, Desi, Yuyun, Umah, Dewi, Yasmin, Ika, Eka, Susi, dan Indah terima kasih atas persahabatan dan bantuannya. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu demi satu.

Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang memerlukan. Terima kasih.

Bogor, 18 Januari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR ... vii

DAFTAR TABEL ... x

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Tujuan Studi ... 2

1.3. Manfaat Studi ... 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Lanskap Sejarah dan Budaya ... 4

2.2. Candi ... 5

2.3. Wisata Sejarah dan Budaya... 7

2.4. Perencanaan Lanskap Wisata Sejarah dan Budaya... 7

BAB III METODOLOGI 3.1. Tempat dan Waktu Studi... 10

3.2. Batasan Studi... 11

3.3. Metode Studi ... 11

3.3.1. Tahap Inventarisasi ... 11

3.3.2. Tahap Analisis ... 11

3.3.3. Tahap Sintesis ... 11

3.3.4. Tahap Penentuan Konsep ... 14

3.3.5. Tahap Pembuatan Rencana Lanskap ... 14

BAB IV DATA DAN ANALISIS 4.1. Aspek Sejarah ... 15

4.1.1. Sejarah Kompleks Candi Gedong Songo... 15

4.1.2. Makna dan Fungsi Kompleks Candi Gedong Songo ... 16

4.1.3. Elemen Candi ... 18

4.2. Aspek Fisik ... 26

4.2.1. Letak Geografis dan Aksesibilitas ... 26

4.2.2 .Topografi dan Jenis Tanah ... 29

4.2.3. Hidrologi ... 32

4.2.4. Iklim ... 32

4.2.5. Vegetasi dan Satwa ... 35

4.2.6. Utilitas ... 38

4.2.7. Kualitas Visual ... 39

4.3. Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya ... 40

4.3.1. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Pendidikan ... 42

4.3.2. Kepercayaan, Budaya dan Kesenian ... 43

4.4. Aspek Wisata ... 45

4.4.1. Pengunjung ... 45

4.4.2. Obyek Wisata dan Atraksi Wisata ... 47

4.4.3. Fasilitas Pendukung Wisata ... 54

4.5 Aspek Pengelolaan Lanskap ... 68

4.5.1. Pengelola Kompleks Candi Gedong Songo ... 68

4.5.2. Sumber Dana ... 71

4.5.3. Rencana dan Kebijakan Pengembangan ... 72

BAB V KONSEP PENGEMBANGAN 5.1. Pengembangan Wisata ... 74

5.2. Kebutuhan Ruang Konservasi dan Wisata ... 77

5.2.1. Kebutuhan Ruang Konservasi ... 77

5.2.2. Kebutuhan Ruang Wisata ... 79

5.3. Upaya Pelestarian ... 80

5.3.1. Upaya Pelestarian BCB ... 80

5.3.2. Upaya Pelestarian Lanskap Alami ... 81

5.4. Konsep Pengembangan Lanskap ... 83

5.5.1. Konsep Ruang Wisata ... 83

5.5.2. Konsep Sirkulasi ... 85

5.5.3. Konsep Interpretasi ... 86

5.5.4. Konsep Fasilitas ... 88

5.5.5. Konsep Tata Hijau ... 89

BAB VI PERENCANAAN LANSKAP 6.1. Rencana Ruang Wisata ... 90

6.2. Rencana Sirkulasi ... 93

6.3. Rencana Interpretasi ... 96

6.4. Rencana Fasilitas ... 97

6.5. Rencana Tata Hijau ... 109

6.6. Rencana Lanskap ... 113

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 7.1. Kesimpulan ... 115

7.2. Saran ... 116

DAFTAR PUSTAKA ... 117

LAMPIRAN ... 119

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Peta Lokasi Studi ... 10

2. Bagan Proses Perencanaan ... 12

3. Pembagian Tingkatan Candi ... 17

4. Candi Gedong I ... 19

5. Yoni pada Candi Gedong I ... 20

6. Candi Gedong II ... 20

7. Candi Gedong III ... 21

8. Dhurga Mahisasuramardhini ... 22

9. Agastya ... 22

10. Ganeca ... 22

11. Nandiswara dan Mahakala ... 22

12. Gajah Njerum ... 22

13. Candi Gedong IV ... 23

14. Candi Gedong V ... 23

15. Pemandangan dari Candi Gedong V ... 24

16. Candi Gedong VI ... 24

17. Candi Gedong VII ... 25

18. Candi Gedong VIII ... 25

19. Candi Gedong IX ... 26

20. Peta Akses Menuju Candi ... 28

21. Peta Topografi ... 31

22. Grafik Suhu Udara Rata-Rata per Tahun ... 33

23. Grafik Kelembaban Udara Rata-Rata per Tahun ... 34

24. Grafik Curah Hujan Rata-Rata per Tahun ... 35

25. Peta Kualitas Visual ... 41

26. Uap Belerang ... 49

27. Mata Air Panas ... 49

28. Pemandian Air Panas Belerang ... 50

29. Air Suci Kali Bening ... 51

30. Panggung Pagelaran Kesenian Daerah ... 52

31. Panjat Tebing buatan ... 53

32. Menara Pandang ... 53

33. Area Parkir Bis Pariwisata ... 54

34. Area Parkir Mobil ... 55

35. Area Parkir Kendaraan Roda Dua ... 55

36. Pendopo ... 57

37. Aula dan Tempat Penyimpanan Gamelan ... 58

38. Papan Informasi Pemugaran Candi Gedong Songo ... 59

39. Kondisi Jalan di dalam Kompleks ... 60

40. Kios Makanan ... 61

41. Kios-kios Liar di Sekitar Candi ... 62

42. Taman Bermain ... 62

43. Area Perkemahan ... 64

44. Peta Tapak Saat Ini ... 66

45. Peta Analisis ... 67

46. Pembagian Ruang Saat Ini ... 70

47. Kebutuhan Ruang Perlindungan BCB ... 78

48. Kebutuhan Ruang Wisata ... 79

49. Konsep Ruang ... 85

50. Konsep Sirkulasi Pola Loop ... 86

51. Tingkatan Keutamaan Kedewaan Candi Gedong Songo ... 87

52. Tatanan Lanskap Candi Gedong Songo ... 88

53. Rencana Ruang ... 92

54. Rencana Jalur Wisata ... 95

55. Ilustrasi Pintu Masuk ... 97

56. Ilustrasi Papan Informasi ... 101

57. Ilustrasi Papan Interpretasi ... 101

58. Ilustrasi Museum dan Gedung Audio Visual ... 102

59. Ilustrasi Suasana Aula Gamelan ... 103

60. Ilustrasi Pendopo ... 103

61. Ilustrasi Suasana Kios Makan ... 104

62. Ilustrasi Musholla ... 105

63. Toilet atau Kamar Mandi ... 105

64. Ilustrasi Pemandian Air Panas dan Pancuran ... 106

65. Ilustrasi Menara Pandang ... 107

66. Rencana Lanskap ... 113

67. Perbesaran Gambar ... 114

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Data yang Dikumpulkan ... 13

2. Vegetasi pada Kompleks Candi Gedong Songo ... 37

3. Jumlah Keluarga Menurut Status Pekerjaan ... 42

4. Jumlah Keluarga Menurut Status Pendidikan ... 43

5. Peningkatan Jumlah Pengunjung Dari Tahun 1999-2006 ... 45

6. Jumlah Pengunjung Pada Tahun 2006 ... 46

7. Ruang, Aktivitas, dan Fasilitas Saat Ini ... 69

8. Fungsi Kawasan, Potensi, Kendala, dan Solusi ... 76

9. Matriks Hubungan Ruang Pelestarian dan Ruang Wisata ... 84

10. Hubungan Antara Fungsi Tanaman dan Ruang ... 89

11. Rencana Fasilitas Bagi Pengunjung Kompleks Candi Gedong Songo ... 98

12. Fungsi dan Alternatif Jenis Tanaman ... 109

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1. Kuisioner Pendapat Pengunjung ... 120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan yang beragam, salah satu faktor pembentuk keragaman kebudayaan di Indonesia adalah adanya interaksi antara penduduk asli dengan pendatang yang masuk ke Indonesia, diantaranya yaitu kebudayaan India (Hindu-Budha). Aspek-aspek kebudayaan dari India kemudian berkembang serta menghasilkan bentuk-bentuk baru kebudayaan Indonesia kuno yang pada akhirnya pencapaian tersebut diakui sebagai hasil kreativitas penduduk Indonesia sendiri (Munandar, 2006).

Kebudayaan yang berkembang tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk fisik terutama yang berhubungan dengan agama Hindu dan Buddha yaitu seni arca dan seni bangun. Bangunan yang didirikan yaitu bangunan-bangunan suci yang dibuat sesuai dengan ajaran agama Hindu atau Buddha sebagai bentuk dari pemujaan terhadap dewa dan dewi yang disebut candi. Pembangunan tempat- tempat suci ini merupakan suatu karya komunal atau masyarakat yang didedikasikan bagi kehidupan agama yang berkembang di wilayah tersebut.

Dengan demikian tempat-tempat suci atau candi ini menunjukkan suatu bentuk kebudayaan masyarakat yang berkembang saat itu. Perkembangan arsitektural candi baik yang berlatar belakang agama Hindu maupun Buddha terus mengalami perkembangan dari akhir abad ke-7 sampai abad ke-10. Karya arsitektur awal candi yang masih dapat bertahan hingga saat ini dari masa perkembangan Hindu- Buddha di Jawa hanya beberapa bangunan, misalnya: Candi Gunung Wukir di Magelang, beberapa candi di dataran tinggi Dieng, candi-candi Gedong Songo di Ambarawa (Jawa Tengah), dan Candi Badut di Malang (Jawa Timur) (Munandar, 2006).

Kompleks Candi Gedong Songo merupakan salah satu karya arsitektur awal pada masa perkembangan agama Hindu, dibuktikan dengan ditemukannya arca-arca Hindu yang terletak di dalam candi. Kompleks Candi Gedong Songo ini ditemukan pada tahun 1740 oleh Raffles, kemudian dilakukan pemugaran oleh Dinas Peninggalan sejarah dan purbakala secara bertahap dari tahun 1928-1931 dan tahun 1977-1983 dan menjadi salah satu obyek wisata di Kabupaten

Semarang. Kompleks Candi Gedong Songo memiliki nilai sejarah dan sumberdaya budaya yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan agar masyarakat memiliki apresiasi terhadap kebudayaan dan sejarah masa lampau serta dapat menjadi salah satu obyek wisata sejarah dan budaya yang bernilai ekonomi bagi warga setempat maupun pemerintah daerah.

Pada saat ini pengembangan kawasan obyek wisata Candi Gedong Songo kurang memanfaatkan sumberdaya budaya dan sejarah kawasan secara optimal dan cenderung merupakan tempat tujuan wisata yang hanya bersifat rekreatif.

Untuk memanfaatkan sumberdaya peninggalan sejarah secara optimal sebagai obyek wisata, perlu disusun suatu pengembangan wisata sejarah, termasuk di dalamnya yaitu perencanaan lanskapnya.

1.2. Tujuan Studi

Tujuan studi ini adalah membuat perencanaan lanskap wisata sejarah dan budaya Kompleks Candi Gedong Songo, Kabupaten Semarang untuk mendukung interpretasi tatanan Candi Gedong Songo dan memberikan kenyamanan wisata secara optimal. Melalui perencanaan lanskap ini diharapkan selain dapat melindungi lanskap sejarah dan budaya Kompleks Candi Gedong Songo juga dapat mengoptimalkan aktivitas wisata sejarah dan budaya, sehingga dapat memberikan interpretasi yang dapat meningkatkan apresiasi sejarah dan budaya pada kompleks candi.

1.3. Manfaat Studi

Perencanaan lanskap kawasan Candi Gedong Songo diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Bahan masukan bagi Pengelola Kompleks Candi Gedong Songo yaitu Balai Peninggalan dan Pelesterian Purbakala Propinsi Jawa Tengah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemda Kabupaten Semarang, serta dinas-dinas yang terkait lainnya dalam usaha pelestarian dan pengembangan kawasan tersebut.

2. Bahan masukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya wilayah Desa Candi dan umumnya wilayah Kabupaten Semarang, melalui pengembangan wisata sejarah dan budaya di Kompleks Candi Gedong songo.

3. Memberikan informasi bagi pihak mana saja yang ingin mengetahui hasil penelitian tentang perencanaan lanskap sejarah dan budaya Kompleks Candi Gedong Songo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Lanskap Sejarah dan Budaya

Lanskap merupakan suatu bentang alam dengan karakteristik tertentu yang dapat dinikmati oleh seluruh indra manusia. Semakin jelas harmonisasi dan kesatuan antara seluruh elemen-elemennya, makin kuat karakter lanskap tersebut (Simonds, 1983). Sedangkan Eckbo dalam Laurie (1985) mendefinisikan lanskap merupakan bagian dari kawasan lahan yang dibangun ataupun dibentuk oleh manusia, di luar bangunan jalan, utilitas dan sampai alam bebas yang dirancang terutama sebagai ruang tempat tinggal manusia.

Menurut Harris dan Dines (1988) lanskap sejarah merupakan lanskap pada masa lalu yang terdiri dari bukti-bukti fisik atas kehadiran manusia di bumi, dimana peninggalan-peninggalannya dimasa sekarang menghadirkan kesinambungan antara masa lalu dengan masa sekarang. Kemudian Goodchild (1990) menyatakan suatu lanskap dikatakan bernilai sejarah bila mengandung satu atau lebih alasan berikut:

1. Lanskap tersebut merupakan suatu contoh penting dan harus dihargai dari suatu tipe lanskap atau taman.

2. Mengandung bukti-bukti penting (baik tampak di atas permukaan tanah maupun yang tersembunyi di bawah tanah) yang menarik untuk dikaji dan dipelajari.

3. Terdapat kaitan dengan masyarakat dan peristiwa mas lalu yang penting.

4. Mengandung nilai-nilai yang terkait dengan bangunan-bangunan bersejarah, monumen-monumen atau tapak-tapak bersejarah lainnya.

Kawasan bersejarah merupakan lokasi bagi peristiwa bersejarah yang penting dilestarikan untuk memberikan suatu makna bagi peristiwa terdahulu.

lingkungan fisiknya, melalui penataan, dapat merupakan suatu yang membantu menghubungkan peristiwa masa lalu tersebut dengan bentukan atau karakter lanskap sekarang, serta menentukan masa depan lanskap bagi generasi yang akan datang (Nurisjah dan Pramukanto, 1995).

Menurut Tisler dalam Nurisjah dan Pramukanto (1995) mendefinisikan lanskap budaya sebagai suatu kawasan geografis yang menampilkan ekspresi lanskap alami oleh suatu pola kebudayaan tertentu. Lanskap ini memiliki hubungan erat dengan aktivitas manusia, performa budaya dan juga nilai dan tingkat estetika, termasuk kesejarahan yang dimiliki kelompok tersebut.

Dinyatakan bahwa kebudayaan merupakan agen atau perantara dalam proses pembentukan lanskap tersebut, kawasan alami atau asli merupakan medium atau wadah pembentukannya, dan lanskap budaya merupakan hasil atau produknya yang dapat dilihat dan dinikmati keberadaannya baik secara fisik maupun psikis.

Menurut Shlunger (2001) bahwa lanskap tidak diciptakan melainkan hasil dari aktivitas manusia pada lahan, memanipulasi lingkungan fisik disekitarnya bermukim. Lanskap tersebut merupakan mosaik yang merefleksikan sumber daya alam, budaya, habitat manusia dan interaksi diantaranya. Konservasi nilai budaya menurut Goodchild (1990) yaitu melindungi, memelihara, dan mendayakan sumberdaya kultural sehingga dapat tetap dipertahankan karakter budayanya dan tetap menjadi bagian positif dalam kehidupan budaya masa kini. Menurut Goodchild (1990) lanskap sejarah harus dikonservasi karena :

1. Merupakan bagian integral dan penting dari warisan budaya, berguna untuk menjelaskan/ menentukan keutuhan/ kondisi warisan.

2. Merupakan bukti fisik/ arkeologi dari aspek sejarah dan warisan budaya.

3. Memberikan kontribusi dalam kesinambungan perkembangan kebudayaa dan sebagai bahan edukatif untuk masyarakat umum.

4. Memberi kontribusi pada pengalaman yang ada.

5. Merupakan public amenity yang memiliki nilai sejarah.

6. Sebagai public ameniy yang mempunyai nilai ekonomi, jika diberdayakan untuk wisata.

2.2. Candi

Antara abad ke-7 dan abad ke-15 dibangun ratusan bangunan suci yang disebut candi dan berbagai bangunan lainnya. Kata candi secara umum berasal dari kata candikagrha yang berarti tempat candika yaitu dewi kematian dan istri dari Dewa Siwa. Candi berkaitan dengan kematian, pembangunan candi bertujuan

untuk mengagungkan kematian raja atau ratu. Secara harfiah dapat diinterpretasikan bahwa candi merupakan bangunan yang digunakan untuk tujuan upacara pemakaman atau bahkan sebuah makam (Miksic, 1999).

Menurut Gericka dan Roorda Krom dalam Soekmono (2005), candi pada mulanya berarti suatu tanda peringatan dari batu, baik berupa tumpukan batu-batu belaka maupun berupa sebuah bangunan kecil, yang didirikan di atas tempat penanaman abu jenazah. Namun pada perkembangannya ditemukan adanya patung dewa. Dewa yang diwujudkan sebagai patung ini sekaligus melambangkan raja yang telah mencapai moksa (pencerahan/ bodhi). Sehingga candi memiliki dua fungsi yaitu sebagai bangunan pemakaman sekaligus sebagai kuil tempat pemujaan dewa. Maka pada candi terdapat penggabungan antara penyembahan dewa dan pemujaan roh nenek moyang telah dan menjadi kebudayaan bangsa Indonesia sebelum masuknya agama Hindu maupun Buddha (Soekmono, 2005).

Pada awalnya bangunan suci dalam masyarakat Jawa Kuna (candi) tidak didirikan dalam bentuk lengkap, melainkan hanya berupa bangunan batur (soubasement) yang di permukaannya diletakkan objek-objek sakral (Lingga-Yoni dan arca-arca), jadi candi-candi bersifat terbuka dan arca utama kelihatan dari luar (Dumarcay, 1999 dalam Munandar, 2006). Objek sakral itu kemudian dinaungi oleh atap dari bahan yang mudah rusak, seperti ijuk, jalinan rumput ilalang kering, kayu dan bambu. Oleh karena itu bagian atap tidak dapat dijumpai lagi hingga sekarang. Pada sekitar awal abad ke-9 terjadi perombakan besar-besaran terhadap bangunan-bangunan suci demikian, dengan ditambahi dengan dinding, relung- relung, serta struktur atap yang terbuat dari bahan yang tahan lama (batu).

Candi dibangun sebagai tempat suci untuk mengagungkan kematian raja yang dipercaya merupakan titisan dewa, dan dianggap sebagai dewa bumi yang mengatur rakyat untuk melindungi kosmik dibawah perintah dewata. Dalam kematian raja telah disatukan kembali dengan dewa pelindung dan menjadi abadi.

ketika penobatan ruangan candi, patungnya menjadi objek untuk beribadah (Miksic, 1999).

Salah satu fungsi utama dari candi adalah untuk melindungi patung dewa dari gangguan cuaca dan dari orang awam. Dewa dipercaya tidak tinggal dan menempati patung setiap saat. Para Dewa turun melalui panjatan doa dan secara

teratur menempatinya. Pada saat ini patung-patung tersebut dapat dilihat oleh orang awam tetapi yang diperbolehkan untuk masuk ruangan candi adalah pendeta-pendeta.

2.3. Wisata Sejarah dan Budaya

Wisata merupakan kumpulan aktivitas, layanan, industri yang menyediakan pengalaman dalam perjalanan/ travel yaitu transportasi, akomodasi, makanan-minuman, toko-toko, hiburan, fasilitas kegiatan dan layanan ramah lain yang tersedia bagi perorangan maupun kelompok yang melakukan perjalanan jauh dari tempat tinggalnya. Menurut Suwantoro (2004), definisi luas pariwisata adalah perjalanan ke suatu tempat lain, bersifat sementara, dilakukan dengan berbagai kepentingan antara lain ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain.

Wisata sejarah adalah wisata ke kawasan dan atau bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah dan nilai-nilai lain yang dianggap penting untuk dilindungi, dikembangkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi dan kepariwisataan (Anonymous, 2001). Wisata budaya merupakan perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau luar negeri untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka. Wisata budaya merupakan wisata yang daya tariknya bersumber dari obyek kebudayaan, seperti peninggalan sejarah/ purbakala, museum, atraksi kesenian, peristiwa khusus, obyek lain yang berkaitan dengan obyek wisata budaya. Sedangkan menurut Yoeti (1991) wisata budaya adalah jenis pariwisata dimana motivasi orang-orang untuk melakukan perjalanan dikarenakan adanya daya tarik seni budaya suatu tempat atau daerah.

2.4. Perencanaan Lanskap Wisata Sejarah dan Budaya

Perencanaan tapak adalah suatu proses dimana analisis tapak dan persyaratan-persyaratan program untuk maksud kegunaan tapak dibahas bersama didalam proses sintesis yang kreatif. Elemen-elemen dan fasilitas-fasilitas ditempatkan pada tapak sesuai dengan keterkaitan fungsionalnya dan dalam suatu

cara yang benar-benar tanggap terhadap karakteristik-karakteristik tapak dan wilayahnya (Laurie, 1985). Selanjutnya Laurie (1985) menyatakan bahwa perencanaan tapak merupakan suatu proses menyediakan atau mengalokasikan kebutuhan manusia dan menghubungkan satu sama lain di dalam maupun di luar tapak. Kegiatan perencanaan ini diawali dengan pemahaman terhadap keadaan awal tapak, manusia sebagai pengguna tapak dengan aktivitasnya, aturan atau kebiasaan dan tujuan yang diinginkan.

Perencanaan memegang peranan penting dalam pengembangan kepariwisataan. Tanpa perencanaan, dapat timbul masalah-masalah sosial budaya, terutama di daerah atau tempat dimana terdapat perbedaan tingkat sosialnya antara pendatang dan penduduk setempat (Yoeti, 1991). Menurut Gold (1980) perencanaan laskap dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan sumberdaya, yaitu penentuan tipe-tipe serta alternatif aktivitas berdasarkan pertimbangan kondisi dan situasi sumberdaya.

2. Pendekatan aktivitas, yaitu penentuan tipe-tipe serta alternatif aktivitas berdasarkan seleksi terhadap aktivitas pada masa lalu untuk memberikan kemungkinan apa yang dapat disediakan pada masa yang akan datang.

3. Pendekatan ekonomi yaitu penentuan jumlah, tipe dan lokasi kemungkinan-kemungkinan aktivitas berdasarkan pertimbangan ekonomi.

4. Pendekatan perilaku yaitu penentuan kemungkinan-kemungkinan aktivitas berdasarkan pertimbangan perilaku manusia.

Dalam perencanaan lanskap tahap yang dilakukan setelah penetapan tapak/

lanskap yaitu inventarisasi, analisis, sintesis, pembuatan konsep, lalu perencanaan tapak. Inventarisasi merupakan tahap penumpulan data dan keadaan awal dari tapak melalui survei lapang, wawancara, pengamatan, dan lain-lain. Data yang dikumpulkan meliputi keadaan eksisting iklim, topografi, fisiografi dan hidrologi, tanah, vegetasi, survei kualitas visual dan lain-lain, data sosial seperti kebudayaan, pendidikan dan ekonomi. Analisis merupakan tahap untuk mengetahui masalah, kendala dan potensi yang dimiliki tapak dan kemungkinannya untuk dikembangkan. Pada tahap ini dibuat program pengembangan yang menyeluruh dengan menyusun tujuan, metode, daftar kebutuhan, deskripsi proyek dan hubungan antara komponen tersebut. Sintesis merupakan tahap pemecahan

masalah dan pemanfaatan potensi dari suatu tapak yang disesuaikan dengan tujuan perencanaan. setelah dilakukan pemecahan masalah dan pemanfaatan potensi akan diperoleh alternatif-alternatif perencanaan (Gold, 1980).

Menurut Nurisjah dan Pramukanto (1995) perencanaan daerah kawasan bersejarah dan bangunan arsitektural harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan bagian-bagian lain dari kota atau lokasi dimana obyek tersebut berada, dan juga permasalah fisik, ekonomi dan sosial dari daerah tersebut. Beberapa hal yang penting diperhatikan dalam perencanaan kawasan bersejarah, yaitu:

1. Mempelajari hubungan antara daerah besejarah ini dengan daerah dan lingkungan sekitarnya.

2. Memperhatikan keharmonisan antar daerah dengan tapak yang direncanakan.

3. Menjadikan obyek menarik.

4. Merencanakan obyek sehingga menghasilkan suatu tapak yang dapat menampilkan masa lalunya.

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya pada hakekatnya adalah usaha pemanfaatan seni budaya bangsa sebagai sasaran wisata. Daya tarik wisata budaya dapat berupa adat yang unik, tata cara kehidupan sosial yang khas, hasil- hasil kerajinan tangan sampai pada cerita sejarah itu sendiri yang menarik bagi wisatawan dan juga merupakan sarana pengenalan budaya bangsa.

BAB III METODOLOGI

3.1. Tempat dan Waktu Studi

Penelitian mengenai perencanaan lanskap ini dilakukan di kawasan bersejarah Komplek Candi Gedong Songo, Desa Candi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Peta Desa Candi, Kabupaten Semarang sebagai lokasi penelitian dapat pada Gambar 1. Pengamatan kondisi tapak, pengumpulan data dan pengolahannya dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan Juni 2007.

U Peta Jawa Tengah

Jalan Arteri Jalan Lokal Desa Candi Kompleks Candi Gedong Songo

Peta Kabupaten Semarang

Kota Semarang

Kabupaten Magelang Kabupaten

Temanggung

Kabupaten Demak

Keterangan :

Gambar 1. Peta Lokasi Studi

3.2. Metode Studi

Pada tahap awal digunakan metode penelusuran sejarah untuk mengetahui sejarah tapak dan kesatuan unit lanskap budaya. Untuk membuat perencanaan lanskap Candi Gedong Songo sebagai kawasan wisata sejarah dan budaya maka digunakan metode proses perencanaan menurut Gold (1980) dengan pendekatan potensi sumberdaya lanskap sejarah dan budaya. Proses perencanaan yang dilakukan melalui tahap inventarisasi, atau pengumpulan data, tahap analisis, tahap sintesis, tahap penentuan konsep dan tahap pembuatan rencana lanskap.

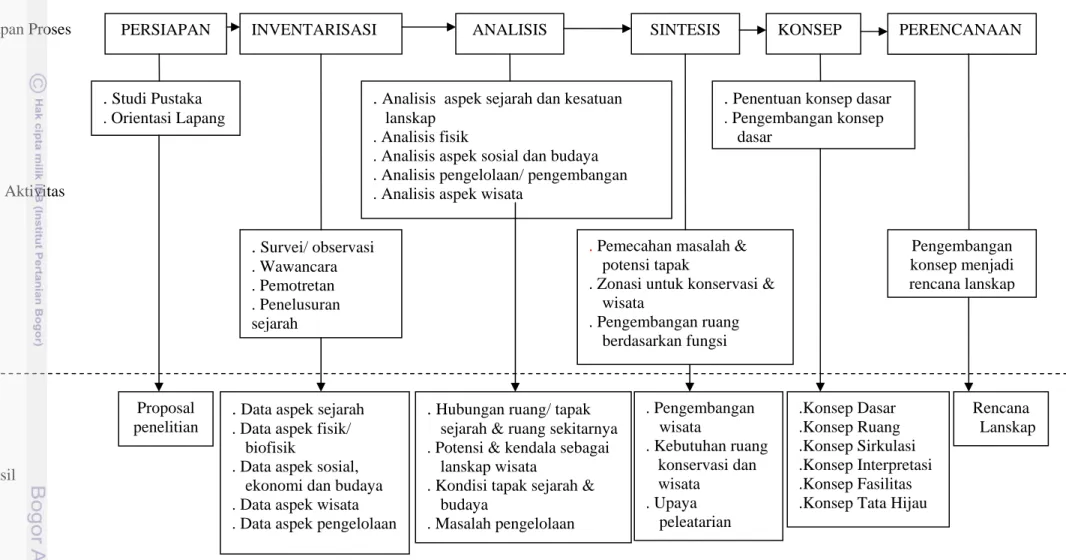

Bagan proses perencanaan dapat dilihat pada Gambar 2.

3.2.1. Tahap Inventarisasi

Inventarisasi yang dilakukan pada kawasan adalah mencari dan mengumpulkan data aspek sejarah, aspek biofisik, aspek sosial, budaya dan ekonomi, aspek wisata, serta aspek pengelolaan Kompleks Candi Gedong Songo.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei, studi pustaka dan wawancara.

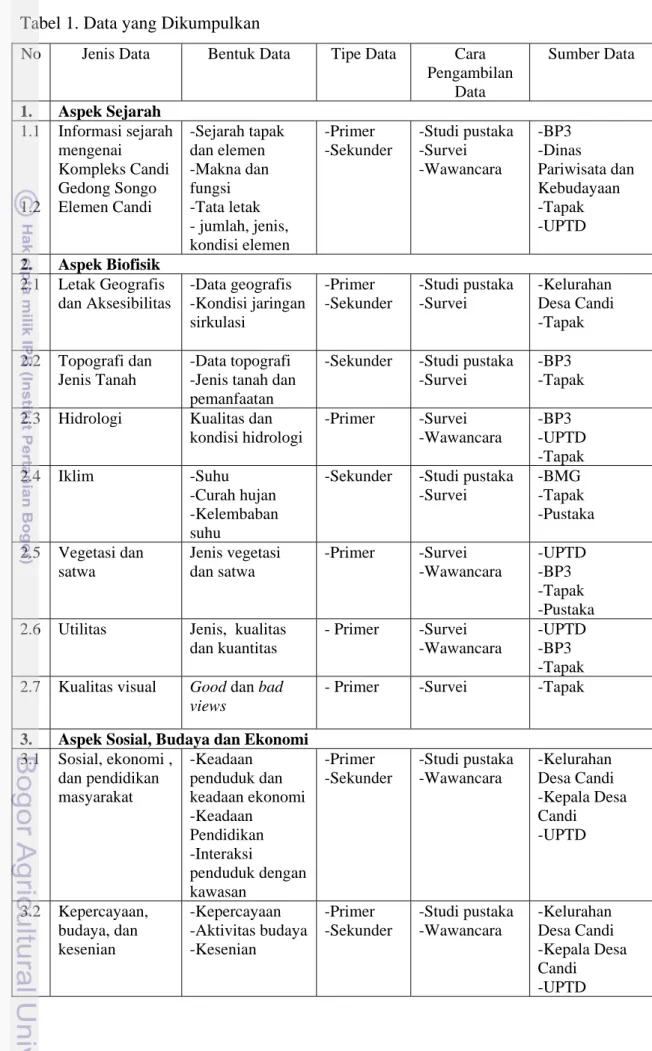

Jenis data yang dikumpulkan dapat dilihat pada Tabel 1.

3.2.2. Tahap Analisis

Analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh dari tahap inventarisasi.

Analisis yang dilakukan baik secara deskriptif maupun spasial ditujukan untuk mempelajari kondisi lanskap dan hubungan aspek-aspek yang dianalisis sehingga dapat diketahui petensi dan kendala atau masalah dalam pengembangan lanskap wisata.

3.2.3. Tahap Sintesis

Sintesis merupakan kegiatan mencari alternatif untuk pemecahan masalah dan pengembangan potensi tapak. Hasil yang didapat berupa zonasi ruang yang berorientasi pada upaya konservasi benda cagar budaya (candi) dan lanskapnya serta pengembangan wisata sejarah dan budaya.

Tahapan Proses PERSIAPAN INVENTARISASI ANALISIS SINTESIS

. Studi Pustaka . Orientasi Lapang

. Analisis aspek sejarah dan kesatuan lanskap

. Analisis fisik

. Analisis aspek sosial dan budaya . Analisis pengelolaan/ pengembangan . Analisis aspek wisata

KONSEP PERENCANAAN

Pengembangan konsep menjadi rencana lanskap . Penentuan konsep dasar

. Pengembangan konsep dasar

. Pemecahan masalah &

potensi tapak

. Zonasi untuk konservasi &

wisata

. Pengembangan ruang berdasarkan fungsi . Survei/ observasi

. Wawancara . Pemotretan . Penelusuran sejarah Jenis Aktivitas

Hasil

.Konsep Dasar .Konsep Ruang .Konsep Sirkulasi .Konsep Interpretasi

Rencana Lanskap

12

Proposal penelitian

. Hubungan ruang/ tapak sejarah & ruang sekitarnya . Potensi & kendala sebagai

lanskap wisata

. Kondisi tapak sejarah &

budaya

. Masalah pengelolaan . Data aspek sejarah

. Data aspek fisik/

biofisik

. Data aspek sosial, ekonomi dan budaya . Data aspek wisata . Data aspek pengelolaan

. Pengembangan wisata

. Kebutuhan ruang konservasi dan wisata

. Upaya peleatarian

.Konsep Fasilitas .Konsep Tata Hijau

Gambar 2. Bagan Proses Perencanaan

Tabel 1. Data yang Dikumpulkan

No Jenis Data Bentuk Data Tipe Data Cara Pengambilan

Data

Sumber Data

1. Aspek Sejarah 1.1

1.2

Informasi sejarah mengenai

Kompleks Candi Gedong Songo Elemen Candi

-Sejarah tapak dan elemen -Makna dan fungsi -Tata letak - jumlah, jenis, kondisi elemen

-Primer -Sekunder

-Studi pustaka -Survei -Wawancara

-BP3 -Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan -Tapak -UPTD 2. Aspek Biofisik

2.1 Letak Geografis dan Aksesibilitas

-Data geografis -Kondisi jaringan sirkulasi

-Primer -Sekunder

-Studi pustaka -Survei

-Kelurahan Desa Candi -Tapak 2.2 Topografi dan

Jenis Tanah

-Data topografi -Jenis tanah dan pemanfaatan

-Sekunder -Studi pustaka -Survei

-BP3 -Tapak 2.3 Hidrologi Kualitas dan

kondisi hidrologi

-Primer -Survei -Wawancara

-BP3 -UPTD -Tapak

2.4 Iklim -Suhu

-Curah hujan -Kelembaban suhu

-Sekunder -Studi pustaka -Survei

-BMG -Tapak -Pustaka 2.5 Vegetasi dan

satwa

Jenis vegetasi dan satwa

-Primer -Survei -Wawancara

-UPTD -BP3 -Tapak -Pustaka 2.6 Utilitas Jenis, kualitas

dan kuantitas

- Primer -Survei -Wawancara

-UPTD -BP3 -Tapak 2.7 Kualitas visual Good dan bad

views

- Primer -Survei -Tapak

3. Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi 3.1 Sosial, ekonomi ,

dan pendidikan masyarakat

-Keadaan penduduk dan keadaan ekonomi -Keadaan

Pendidikan -Interaksi

penduduk dengan kawasan

-Primer -Sekunder

-Studi pustaka -Wawancara

-Kelurahan Desa Candi -Kepala Desa Candi -UPTD

3.2 Kepercayaan, budaya, dan kesenian

-Kepercayaan -Aktivitas budaya -Kesenian

-Primer -Sekunder

-Studi pustaka -Wawancara

-Kelurahan Desa Candi -Kepala Desa Candi -UPTD

Tabel 1. (Lanjutan)

No Jenis Data Bentuk Data Tipe Data Cara Pengambilan

Data

Sumber Data

4. Aspek Wisata

4.1 Pengunjung -Jumlah pengunjung -Kunjungan wisata -Aktivitas pengunjung

-Primer -Sekunder

-Studi pustaka -Wawancara -Survei

-BP3 -UPTD -Tapak

4.2 Objek wisata dan Atraksi wisata

-Jenis -Kondisi

-Primer -Sekunder

-Studi pustaka -Wawancara -Survei

-BP3 -UPTD -Tapak 4.3 Fasilitas

pendukung

-Jenis, kualitas dan kuantitas fasilitas -Partisipasi masyarakat

-Primer -Sekunder

-Studi pustaka -Wawancara -Survei

-BP3 -UPTD -Tapak

5. Aspek Pengelolaan Lanskap 5.1 Pengelolaan

lanskap

-Pengelola -Sistem pengelolaan -Sumber dana -Rencana kebijakan

-Primer -Sekunder

-Studi pustaka -Wawancara -Survei

-BP3 -UPTD -Tapak - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

3.2.4. Tahap Penentuan Konsep

Dari hasil sintesis ditentukan suatu konsep dasar pengembangan lanskap yang mengacu pada prinsip pengembangan atau pemanfaatan sebagai lanskap wisata dengan tetap melindungi dan melestarikan benda cagar budaya dan karakter lanskapnya. Konsep dasar tersebut dijabarkan dalam bentuk konsep ruang, konsep sirkulasi, konsep interpretasi, konsep fasilitas, dan konsep tata hijau.

3.2.5. Perencanaan

Dari tahap konsep diwujudkan dalam bentuk rencana tata ruang, rencana sirkulasi, rencana fasilitas dan rencana tata hijau. Komponen rencana-rencana tersebut diintegrasikan untuk menghasilkan rencana lanskap (landscape plan).

BAB IV

DATA DAN ANALISIS

4.1. Aspek Sejarah

4.1.1. Sejarah Kompleks Candi Gedong Songo

Kompleks Candi Gedong Songo merupakan salah satu bentuk percandian berlatar belakang agama Hindu yang berkembang pada akhir abad ke-7 di Jawa Tengah. Latar belakang Kompleks Candi Gedong Songo sebagai percandian agama Hindu dapat dilihat dari arca-arca dewa yang terdapat pada relung-relung candi, antara lain arca Ciwa Mahadewa, Ciwa Mahaguru, Ganeca, Dhurga mahisasuramardhini, Nandisswara dan Mahakala yang merupakan dewa-dewa yang terdapat dalam agama Hindu. Hingga saat ini belum diketahui pendiri dan kapan didirikan kompleks percandian ini karena belum ditemukannya prasasti atau data tertulis mengenai Kompleks Candi Gedong Songo. Namun berdasarkan bentuk arsitektur bangunannya terutama dilihat dari bentuk bingkai kaki candi, pendirian Kompleks Candi Gedong Songo diduga semasa dengan pembangunan Candi Dieng (Wonosobo-Banjarnegara) yaitu abad ke-8 pada pemerintahan Dinasti Sanjaya.

Kompleks Candi Gedong Songo kemudian ditemukan kembali pada tahun 1740 oleh Raffles. Pada tahun 1804 Raffles memberi nama kompleks ini ”Gedong Pitoe” karena pada saat itu hanya ditemukan tujuh kelompok bangunan. Namun dengan ditemukan dua kelompok bangunan yang lainnya sehingga terdapat sembilan kelompok bangunan lainnya, kemudian disebut Gedong Songo. Gedong (Jawa) berarti rumah, Songo (Jawa) berarti sembilan, sehingga Gedong Songo berarti sembilan rumah atau dapat juga diartikan sebagai sembilan rumah dewa.

Setelah ditemukannya kompleks percandian ini kemudian dipublikasikan oleh Van Braam pada tahun 1825. Pada tahun 1865 Friederich dan Hoepermans membuat tulisan mengenai Candi Gedong Songo dan dilanjutkan oleh Van Stein Callenfels pada tahun 1908. Kemudian Knebel melakukan inventarisasi benda- benda yang ada di kompleks tersebut pada tahun 1910-1911 dan diteliti kemudian dicatat kembali oleh Dinas Purbakala pada tahun 1916. Pada tahun 1928-1929 Cadi Gedong I dipugar oleh Dinas Purbakala dan Candi Gedong II dipugar pada

tahun 1930-1931. Sedangkan Candi Gedong III, IV, dan V dipugar pada tahun 1977-1983 oleh Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah dengan biaya Pelita.

4.1.2. Makna dan Fungsi Kompleks Candi Gedong Songo

Prasasti yang ditemukan di Jawa pada masa awal perkembangan agama Hindu menyebutkan bahwa candi dianggap sebagai gunung. Dalam kepercayaan Hindu-Buddha menganggap bahwa Gunung Meru adalah pusat dari alam semesta yang merupakan axis dunia dan merupakan tempat tinggal dari para dewa.

Gunung Meru terdiri dari tingkatan surga yang paling rendah hingga yang tertinggi atau Triloka. Kosmik Gunung merupakan simbol dari jagad raya, candi dan detail arsitekturalnya merupakan bentuk dari simbol Gunung Meru dan alam semesta.

Candi merupakan replika dari Gunung Meru yang merepresentasikan Triloka yaitu tiga lapisan dunia pembentuk jagad raya. Dasar candi melambangkan dunia yang tidak abadi yang disebut Bhurloka. Satu tingkat diatasnya yaitu badan candi melambangkan Bhuvarloka atau dunia tempat orang- orang suci dan bagian yang dapat digunakan untuk berhubungan dengan para dewa, sebaliknya para dewa menerima penghormatan pada bagian ini. Pada tingkat yang paling tinggi yaitu atap candi melambangkan Svarloka yaitu dunia para dewa.

Bentuk arsitektural dari candi didesain untuk menonjolkan makna dari candi sebagai replika dari Gunung Meru. Dasar dari candi didominasi oleh hiasan horisontal. Ukiran pada candi umumnya merupakan bentuk geometrik atau bentuk bunga. Berbeda dengan dasar candi, badan candi didekorasi sedemikian rupa untuk menciptakan atmosfer duniawi yang berbeda. Pembagian tingkatan candi dapat dilihat pada Gambar 3.

Svarloka (Dunia para Dewa)

Bhuvarloka (Dunia Orang Suci)

Bhurloka (Dunia yang tidak abadi)

Peripih

Gambar 3. Pembagian Tingkatan Candi (Miksic,1999)

Pada bagian dasar candi, terdapat sumuran candi tempat meletakkan abu jenazah keluarga kerajaan yang disebut peripih. Patung dewa diletakkan di dalam bilik diatas peripih sehingga tempat ini merupakan kediaman dewa untuk sementara.

Pada saat pemugaran candi-candi Gedong Songo, tidak ditemukan adanya sumuran atau peripih tempat penyimpanan jenazah. Hal ini menunjukkan bahwa Kompleks Candi Gedong Songo hanya memiliki fungsi utama sebagai tempat suci pemujaan para dewa. Namun pada saat pemugaran di sekitar candi ditemukan adanya abu yang diduga sebagai abu jenazah, sehingga diduga selain memiliki fungsi utama sebagai tempat pemujaan para dewa Kompleks Candi Gedong Songo juga berfungsi sebagai tempat pemakaman (Grapala, 2003).

4.1.3. Elemen Candi

Pemilihan lokasi pembangunan Kompleks Candi Gedong Songo memiliki kesamaan dengan konsep Mandala dalam agama Hindu. Secara universal Mandala melambangkan alam semesta dan Gunung Meru merupakan poros dari semua benda di alam semesta serta tempat meditasi para dewa yang dikelilingi tujuh cincin pegunungan yang konsentrik dan lautan (Miksic, 1999). Pemilihan pembangunan Kompleks Candi Gedong Songo menunjukkan adanya kesamaan dengan konsep Mandala yaitu candi-candi merupakan simbol dari Gunung Meru yang dikelilingi oleh pegunungan yaitu Gunung Ungaran, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu dan Gunung Merapi serta perairan berupa Rawa Pening.

Pembangunan kelompok candi diatur mengelilingi dua sumber mata air yaitu sumber mata air panas dan sumber mata air dingin. Sumber mata air ini berfungsi sebagai tempat penyucian diri sebelum mencapai tingkatan candi yang lebih tinggi. Candi dibangun dari lereng yang paling rendah yaitu candi yang memiliki tingkat kedewaan yang lebih rendah dan kelompok candi yang terkecil, ke lereng yang paling tinggi, yaitu candi yang memiliki tingkat kedewaan yang paling tinggi dan merupakan kelompok candi yang paling besar. Setiap kelompok candi ini dihubungkan oleh sirkulasi di dalam kawasan. Seluruh candi di Kompleks Candi Gedong Songo menghadap ke arah barat, sehingga ketika sembahyang akan menghadap ke arah timur yaitu ke arah matahari terbit. Dalam agama Hindu matahari terbit merupakan lambang kelahiran dan kelahiran merupakan lambang yang dituakan.

Dari sembilan kelompok bangunan tersebut, lima kelompok bangunan yaitu Candi Gedong I, II, III, IV, dan V merupakan bangunan candi dan memiliki komponen pembentuk (batu) yang utuh atau mendekati utuh. Penamaan candi berdasarkan pada pemugaran yang dilakukan, Candi Gedong I sampai dengan Candi Gedong V merupakan kelompok candi yang dapat dipugar. Candi Gedong V merupakan candi yang yang paling tinggi dan paling besar, selain itu kelompok candi ini memiliki keutamaan kedewaan yang paling tinggi. Candi Gedong II saat ini merupakan candi utama yang paling baik kondisimya. Sedangkan empat kelompok bangunan yang lainnya hanya berupa pondasi dan reruntuhan

bangunan. Candi Gedong VIII terletak ± 300 m dari posisi kelompok Candi IV dan Candi Gedong IX terletak ± 300 m dari posisi kelompok Candi V. Namun pada kedua candi ini belum dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga belum diketahui pembangunan kedua kelompok candi ini semasa dengan yang lainnya atau tidak.

Kelompok Candi Gedong Songo masing-masing memiliki keistimewaan yaitu:

1. Kelompok I (Candi Gedong I)

Kelompok ini terletak paling rendah diantara kelompok yang lain.

Kelompok I hanya terdiri dari satu bangunan yang berdenah segi empat berukuran 6 x 6 m2. Pintu candi menghadap ke arah barat dan dihiasi oleh Kala Makara.

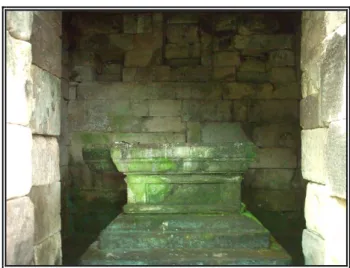

Badan candi berbentuk bujur sangkar dengan satu penampil yang berfungsi sebagai pintu candi. Pada dinding candi tidak terdapat relung. Atap candi bertingkat-tingkat, tingkat pertama atap terdapat antefik-antefik dengan motif permata dan sebagian telah runtuh. Di dalam candi terdapat Yoni yang berbentuk persegi panjang yang menjadi salah satu keistimewaan candi karena pada umumnya Yoni berbentuk bujur sangkar. Pada dinding bagian dalam bilik candi terdapat relung-relung diduga sebagai tempat arca-arca dewa, namun sekarang relung-relung ini sudah tidak ada isinya. Di halaman terdapat beberapa arca yang telah rusak atau patah, beberapa arca yang dikenal identitasnya antara lain Ganeca, Durgamahisasuramdini dan Nandiswara. Candi Gedong I dapat dilihat pada Gambar 4. dan Yoni dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 4. Candi Gedong I

Gambar 5. Yoni pada Candi Gedong I

2. Kelompok II (Candi Gedong II)

Kelompok ini terdiri atas dua kelompok bangunan, yaitu satu bangunan induk berhadapan dengan sebuah candi perwara yang telah runtuh. Kelompok ini terletak lebih tinggi dari candi I. Pada dinding candi sisi luar terdapat relung- relung berbentuk kurung kurawal dihiasi Kala Makara dan bunga-bungaan. Atap candi bertingkat dan dilengkapi dengan menara-menara sudut. Di tengah bingkai mahkota di setiap sisi terdapat relung-relung kecil pada antefik dengan hiasan sosok tubuh seorang wanita yang sedang duduk. Di tingkat atap selanjutnya terdapat pula relung kecil pada antefik dengan sosok tubuh laki-laki, sedangkan pada tingkat paling atas terdapat antefik-antefik tanpa ornamen. Candi Gedong II dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Candi Gedong II

3. Kelompok III (Candi Gedong III)

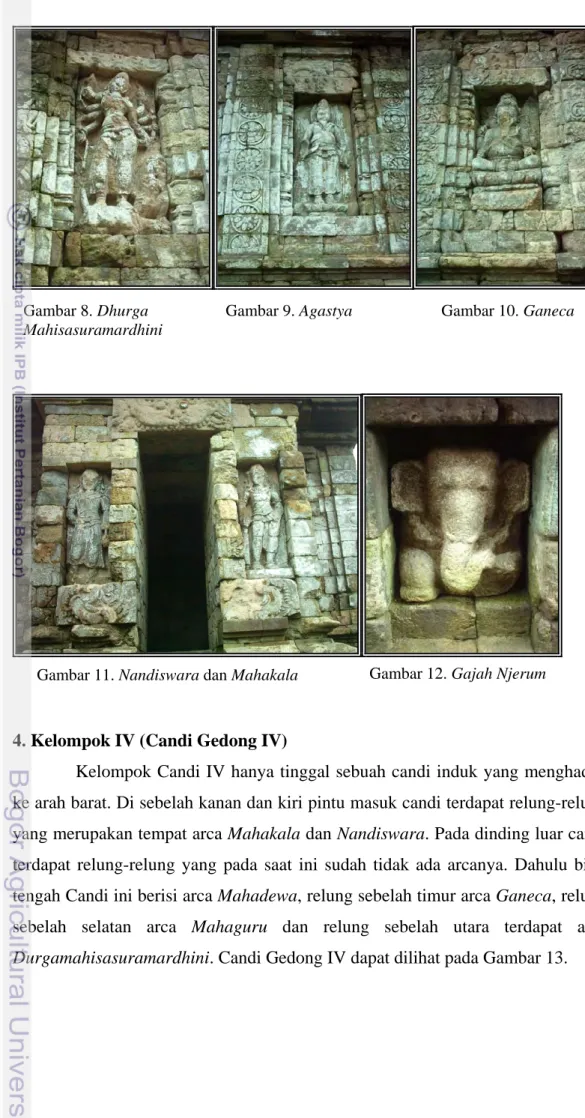

Kelompok ini terletak di bukit yang lebih tinggi dibandingkan kelompok I dan II. Kelompok candi ini terdiri dari tiga buah bangunan yaitu sebuah candi induk yang menghadap ke barat, sebuah candi apit yang terletak di sebelah kanannya dan sebuah candi perwara yang menghadap ke arah candi induknya (Gambar 7). Kelompok candi III ini memiliki keistimewaan yaitu seluruh relung- relung masih terdapat arca-arca di dalamnya. Relung dinding candi sisi utara berisi arca Dhurga Mahisasuramardhini (Gambar 8), relung selatan berisi arca Agastya (Gambar 9) dan relung timur berisi arca Ganeca (Gambar 10). Pada dinding sebelah kiri-kanan pintu masuk juga terdapat relung yang berisi arca Nandiswara dan Mahakala (Gambar 11). Bilik utama candi saat ini sudah kosong, kemungkinan dahulu berisi arca Ciwa Mahadewa atau dalam bentuk Lingga-Yoni.

Bagian atap candi bertingkat dan mempunyai hiasan konstruktif berupa menara- menara sudut dan antefiks seperti pada kelompok II, hanya saja hiasan antefiks pada candi kelompok III ini tidak terdapat pahatan relief tokoh makhluk khayangan. Selain itu pada Candi Gedong III ini terdapat arca Gajah Njerum (jongkok) yang memiliki ukuran 25 cm (Gambar 12) yang terletak pada kaki candi apit sebelah selatan.

Gambar 7. Candi Gedong III

Gambar 8. Dhurga Mahisasuramardhini

Gambar 9. Agastya Gambar 10. Ganeca

Gambar 12. Gajah Njerum Gambar 11. Nandiswara dan Mahakala

4. Kelompok IV (Candi Gedong IV)

Kelompok Candi IV hanya tinggal sebuah candi induk yang menghadap ke arah barat. Di sebelah kanan dan kiri pintu masuk candi terdapat relung-relung yang merupakan tempat arca Mahakala dan Nandiswara. Pada dinding luar candi terdapat relung-relung yang pada saat ini sudah tidak ada arcanya. Dahulu bilik tengah Candi ini berisi arca Mahadewa, relung sebelah timur arca Ganeca, relung sebelah selatan arca Mahaguru dan relung sebelah utara terdapat arca Durgamahisasuramardhini. Candi Gedong IV dapat dilihat pada Gambar 13.

Gambar 13. Candi Gedong IV

5. Kelompok V (Candi Gedong V)

Kelompok candi V merupakan kelompok candi yang terletak paling tinggi diantara yang lainnya (Gambar 14). Dari candi ini dapat dilihat keseluruhan kompleks Candi Gedong Songo. Di kelompok ini diperkirakan dahulu terdapat banyak bangunan dan sekarang tinggal sebuah bangunan induk saja. Candi induk kelompok V ini mempunyai keunikan yaitu pada bagian dalam kaki candi diisi dengan tanah (pada candi-candi yang lain bagian dalam kaki candi diisi dengan batu). Kemungkinan hal ini dimaksudkan untuk menghemat batu-batu komponen bangunan. Beberapa arca yang lepas saat ini sudah diamankan kemungkinan berasal dari candi kelompok V. Dari kelompok candi V dapat menikmati pemandangan secara menyeluruh dan dapat melihat gunung-gunung lain di sekitarnya (Gambar 15).

Gambar 14. Candi Gedong V

Gambar 15. Pemandangan dari Candi Gedong V

6. Kelompok VI dan Kelompok VII

Kelompok VI dan VII merupakan kelompok reruntuhan saja yang sudah dibina dengan ditata sedemikian rupa dalam rangka pengamanan dan pelestarian (Gambar 16 dan 17).

Gambar 16. Candi Gedong VI

Gambar 17. Candi Gedong VII

7. Kelompok VIII dan Kelompok IX

Kelompok candi VIII (Gambar 18) terletak ± 300 m dari kelompok candi IV sedangkan kelompok candi IX (Gambar 19) terletak ± 300 m dari kelompok candi V. Kedua kelompok candi ini belum diketahui pembangunannya semasa atau tidak dengan kelompok candi yang lainnya.

Gambar 18. Candi Gedong VIII

Gambar 19. Candi Gedong IX

Saat ini ketertarikan pengunjung terhadap obyek terutama disebabkan karena daya tarik fisik bangunan Kompleks Candi Gedong Songo dan keindahan alamnya. Aktivitas pengunjung pada umumnya melihat candi dari dekat dan melihat arca-arca yang masih ada, duduk-duduk, makan dan minum, menikmati pemandangan sekitar candi serta ritual khusus (semedi) yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Pada setiap kelompok candi tidak terdapat media interpretasi sehingga pengunjung tidak mendapatkan informasi mengenai candi secara memadai. Bagi yang memiliki minat khusus biasanya berusaha mendapatkan informasi lebih di UPTD.

4.2. Aspek Fisik

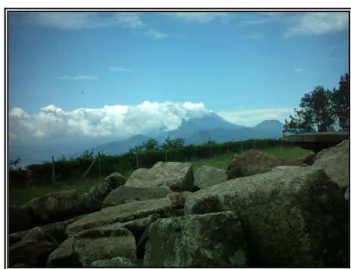

4.2.1. Letak Geografis dan Aksesibilitas

Secara administratif Kompleks Candi Gedong Songo termasuk ke dalam Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Lokasinya terletak di Dusun Ndarum, dan termasuk ke dalam wilayah kelurahan Desa Candi yang berbatasan dengan Gunung Ungaran pada sebelah utara, pada sebelah selatan berbatasan dengan Desa Banyukuning dan Desa Jambu, dengan Desa Lanjan dan Desa Jubelan untuk sebelah barat, dan pada sebelah timur berbatasan dengan Desa Kenteng. Secara geografis lokasi Kecamatan Ambarawa terletak pada 110º 19’42”

- 110º 26’ 00” BT dan 7º 17’ 30”- 7º 17’ 35” LS (Data Monografi tahun, 2000).

Kompleks Candi Gedong Songo dapat ditempuh melalui Ungaran, Ambarawa, dan Semarang. Jika dari Ambarawa Kompleks Candi Gedong Songo

dapat ditempuh dengan jarak 12 km, dari Ungaran 24 km dan dari Semarang 29 km. Pada tahun 2002, Kompleks Candi Gedong Songo merupakan salah satu obyek wisata yang termasuk dalam rencana pengembangan kepariwisataan Kabupaten Semarang. Dalam rencana dilakukan pengembangan dan peningkatan jalur jalan yang terdapat di Kompleks Candi Gedong Songo upaya tersebut termasuk dalam pengembangan gerbang-gerbang Kompleks Candi Gedong Songo antara lain Gerbang Ambarawa-Bandungan, Ambarawa-Jimbaran, Bawen- Jimbaran, Kendal - Bandungan dan Ungaran - Bandungan (BAPPEDA, 2002).

Peta akses menuju Candi Gedong Songo dapat dilihat pada Gambar 20.

Dari Ungaran, Kompleks Candi Gedong Songo dapat dijangkau dengan menggunakan bis umum jurusan Semarang-Sumowono lalu dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan roda dua atau ojek. Jika dari Ambarawa dapat dijangkau dengan meggunakan angkutan umum jurusan Ambarawa-Bandungan, diteruskan dengan angkutan umum jurusan Bandungan-Sumowono lalu dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan roda dua atau ojek.

Kompleks Candi Gedong Songo berlokasi di lereng Gunung Ungaran sehingga jalan yang ditempuh cukup terjal karena kondisi topografinya. Hal ini terkadang menyebabkan para pengendara harus berhenti di tengah jalan dan meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Untuk bis-bis pariwisata disediakan parkir tersendiri karena tidak dapat memasuki gerbang utama Kompleks Candi Gedong Songo, dari tempat parkir tersebut wisatawan dapat melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh ± 500 m. Untuk masuk ke gerbang utama Kompleks Candi Gedong Songo tidak ada angkutan umum kecuali kendaraan roda dua (ojek), untuk itu pengunjung harus membayar sebesar Rp 7000,- sampai Rp 9000,-. Sehingga pada umumnya wisatawan menggunakan kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat. Pada kompleks disediakan tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua.

KE KENDAL

KE TEMANGGUNG

GEDONG SONGO

KE UNGARAN

KE AMBARAWA DARUM

DESA CANDI

DESA KENTENG

DESA BANDUNGAN

DESA DUREN DESA SIDOMUKTI

DESA PAKOPEN DESA MUNDING

DESA PONCORUSO

DESA JETIS

DESA GEBUGAN

KECAMATAN BAWEN

KECAMATAN BERGAS

KECAMATAN AMBARAWA

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR LANSKAP DEPARTEMEN ARSITEKTUR LANSKAP FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2007

JUDUL SKRIPSI :

PERENCANAAN LANSKAP WISATA SEJARAH DAN BUDAYA KAWASAN CANDI GEDONG SONGO, KABUPATEN SEMARANG

DIRENCANAKAN dan DIGAMBAR OLEH :

MUTIARA SANI A34203015

JUDUL GAMBAR :

PETA AKSES MENUJU CANDI

DOSEN PEMBIMBING :

Dr.Ir.NURHAYATI H.S.ARIFIN, MSc

SUMBER GAMBAR :

NOMOR GAMBAR :

20

U

TANPA SKALA 28

Gambar 20. Peta Akses Menuju Candi Gedong Songo

Desa Candi

BAPPEDA

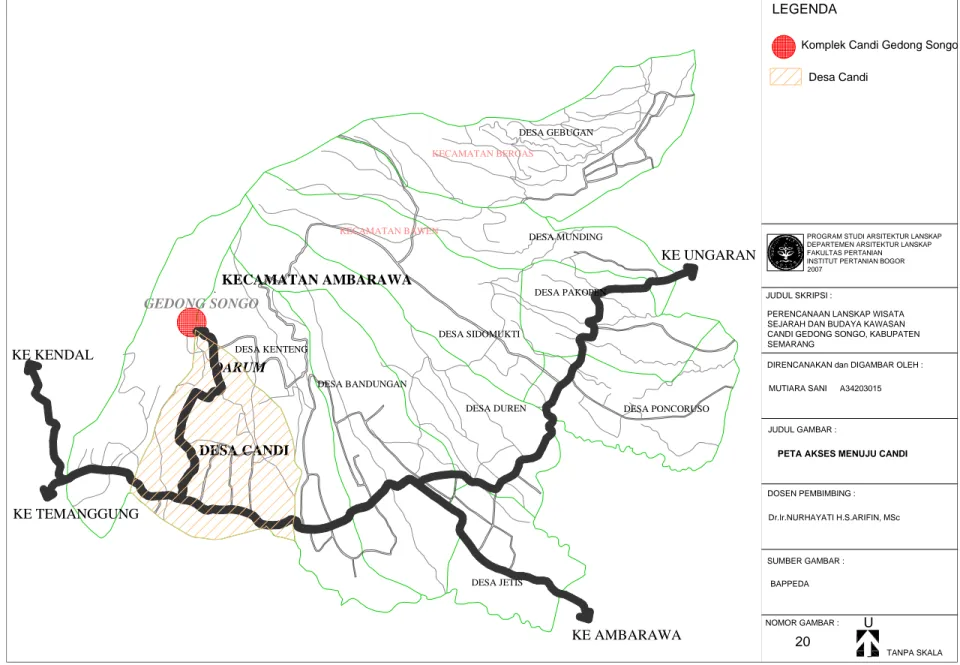

4.2.2. Topografi dan Jenis Tanah

Kompleks Candi Gedong Songo terletak pada ketinggian ± 1170 - 1320 m dpl dan berlokasi di lereng Gunung Ungaran. Menurut data yang diperoleh dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (BAPPEDA, 2002), kawasan ini memiliki kelas lereng dan 0 – 45 %. Kompleks Candi Gedong Songo didominasi oleh kelas kelerengan >45 % yaitu sangat curam sebesar 39,4 %, sedangkan kelas kelerengan 25 – 45% yaitu curam sebesar 27,7 %, kelas kelerengan 15 – 25%

yaitu agak curam sebesar 21 %, kelas kelerengan 8 – 15% yaitu landai sebesar 7,35 %, serta kelas kelerengan 0-8 % yaitu datar sebesar 4,6 %. Peta topografi dapat dilihat pada Gambar 21. Terdapatnya kelas lereng yang curam (25 - 45 %) dan sangat curam (>45 %) menjadi kendala kawasan ini sebagai kawasan wisata, sehingga perlu adanya upaya konservasi agar tidak terjadi longsor maupun erosi.

Namun hal ini juga menjadi potensi tersendiri karena dapat melihat seluruh kawasan pada titik-titik tertentu sehingga dapat disediakan fasilitas berupa menara pandang pada titik yang srategis.

Menurut data BAPPEDA Kabupaten Semarang (2002), kawasan ini memiliki tanah dengan jenis litosol dan andosol. Litosol merupakan tanah dangkal dengan tekstur sedang hingga halus diatas hamparan batuan. Tanah litosol terlalu dangkal atau berbatu untuk pertanian. Biasanya horison jenis tanah ini tidak tampak dan berupa batuan atau sejumlah besar laterit yang menutupi permukaan, terkadang tanahnya juga berbatu. Profil tanah biasanya dalam tetapi didominasi oleh kerikil, batu dan batu-batu besar. Untuk menanami tanah jenis litosol dapat dilakukan dengan metode teras iring. Batu-batu besarnya dapat dimanfaatkan sebagai penahan dinding (retaining wall) dan cara ini harus diikuti dengan perlindungan tanah dari erosi karena jenis tanah litosol peka terhadap erosi. Pada umumnya tanah litosol berpotensi sebagai sumber daya alam yaitu sebagai hutan lindung dan sebagai area penangkap air atau water catchment (Young,1976).

Andosol dikenal sebagai tanah yang berasal dari abu vulkanik. Tanah andosol memiliki karakteristik yang tebal dan berwarna hitam pada horizon A karena mengandung abu vulkanik dan humus alofan. Tanah andosol memiliki struktur granular yang terbuka, porositas yang tinggi dan biasanya memiliki

kerapatan isi yang rendah. Tanah andosol memiliki potensi pertanian yang sangat tinggi dan memiliki kemampuan menyerap air yang tinggi. Kombinasi antara tekstur tanah yang baik, kemampuan menyerap air yang tinggi, drainase yang baik dan unsur hara yang cukup menjadikan tanah ini sangat cocok untuk pertanian (Young,1976).

Dari data topografi dan jenis tanah yang peka terhadap erosi, maka perlu adanya penanaman untuk konservasi tanah dan air agar tidak terjadi erosi dan longsor. Pada beberapa titik di dalam kawasan yang mengalami longsor perlu diberi dinding penahan. Selain tanaman konservasi, lahan juga dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian tanaman tahunan sehingga dapat menambah pendapatan warga setempat.

Gambar 21. Peta Topografi 31

4.2.3. Hidrologi

Pada Kompleks Candi Gedong Songo terdapat dua sumber mata air yaitu mata air panas dan mata air dingin atau biasa. Mata air panas dan mata air dingin ini bersatu pada titik tertentu dan membentuk sungai kecil. Kedua mata air ini dimanfaatkan oleh warga setempat untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu dimanfaatkan juga sebagai sumber air untuk mengairi sarana umum di Kompleks Candi Gedong Songo seperti kios makan, toilet maupun penginapan setempat.

Sumber mata air panas belerang berlokasi di lereng antara Candi Gedong III dan Candi Gedong IV. Mata air ini berasal dari letusan Gunung Ungaran yang saat ini sudah tidak aktif lagi. Selain sumber mata air panas juga terdapat uap belerang yang menyembur di sekitar mata air. Lokasi uap belerang terdapat pada beberapa titik namun saat ini yang tersisa terletak di dekat mata air panas. Sumber mata air panas ini disebut oleh penduduk setempat sebagai Kawah Candra Dimuka.

Sumber mata air dingin berlokasi di lembah yang terletak di antara Candi Gedong I dan Candi Gedong II. Mata air ini disebut oleh warga setempat sebagai Kali Bening. Sumber mata air ini tidak pernah mengalami kekeringan ketika musim kemarau sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat ketika musim kemarau. Selain itu sumber mata air ini dianggap suci oleh warga setempat. Air ini juga dimanfaatkan sebagai air wudhu dan air minum oleh pengunjung yang berkemah maupun wisatawan.

Kedua sumber mata air ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata. Kepercayaan warga setempat tentang Kali Bening yang membawa berkah dan Kawah Candra Dimuka yang dapat menyembuhkan penyakit dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

4.2.4. Iklim

Iklim merupakan salah satu faktor pembentuk kenyamanan manusia terhadap lingkungan disekitarnya. Kenyamanan mempengaruhi individu untuk melakukan aktivitas. Unsur iklim yang mempengaruhi kenyamanan yaitu suhu udara, lama penyinaran matahari, kelembaban relatif dan pergerakan angin (Brooks, 1988).

Berdasarkan rumus Schmidt dan Ferguson, Kecamatan Ambarawa berdasarkan bulan basah dan bulan kering termasuk kedalam tipe iklim C yaitu agak basah (Pamungkas, 2006). Data iklim diperoleh dari Badan Metereologi dan Geofisika tahun 2006 untuk wilayah Kabupaten Semarang - Ungaran. Diperoleh data bahwa suhu udara rata-rata per bulan tahun 2006 adalah berkisar antara 24,3 – 28,3 ºC. Grafik suhu udara dapat dilihat pada Gambar 22.

Suhu Udara (C)

22 24 26 28 30

J AN FEB M AR APR M EI J UN J UL AGS SEP OKT NOV DES

Bulan

Suhu Udara (C)

Suhu Udara

Gambar 22. Grafik Suhu Udara (BMG, 2006)

Dari grafik di atas diperoleh suhu udara rata-rata untuk wilayah Kabupaten Semarang – Ungaran pada tahun 2006 adalah 26,2 ºC. Menurut Laurie (1985), suhu udara ideal bagi kenyamanan manusia adalah antara 10 – 27 ºC, dengan demikian suhu udara untuk wilayah Kabupaten Semarang dapat dikategorikan nyaman.

Toleransi manusia terhadap kelembaban udara bervariasi, sehingga kenyamanan dalam beraktivitas melibatkan unsur iklim yang lainnya.

Kelembaban relatif udara wilayah Kabupaten Semarang untuk tahun 2006 berkisar antara 74 – 88 %. Grafik kelembaban udara dapat dilihat pada Gambar 23.