22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Negara Hukum Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya.1 Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku (wetmatigheid van bestuur). Desentralisasi dimaknai bahwa urusan pemerintahan yang ada terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Dengan demikian, terdapat perangkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masing-masing diberi otonomi, yaitu kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.

Mengacu pada rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 khususnya dalam uraian “memajukan kesejahteraan umum”, kemudian muncul pandangan bahwa Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (welfare state).2 Menurut Hamid S.Attamimi,3 negara Indonesia memang sejak didirikan bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum atau rechtsstaat. Hal tersebut senada dengan pendapat

1 Diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.”

2 Pandangan tersebut dikemukakan oleh Azhary dan Hamid S.Attamimi.

23

Philipus M. Hadjon bahwa ide dasar negara hukum Indonesia tidaklah terlepas dari ide dasar tentang rechtsstaat.4

Burkens, et al., mengemukakan pengertian rechtsstaat secara sederhana seperti yang telah dikutip Hamid S.Attamimi, yaitu negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.5 Dengan kata lain, kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara bersumber pada hukum dan sebaliknya untuk melaksanakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara harus berdasarkan kekuasaan. Dalam

rechtsstaat fungsi peraturan perundang-undangan bukan hanya memberi bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat, dan undang-undang bukan hanya sekedar produk fungsi negara di bidang pengaturan.

A. Hamid S Attamimi berpendapat bahwa pengaturan perundang-undangan adalah salah satu metode dan instrumen ampuh yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan.6 Adapun syarat-syarat dasar rechtsstaat7 yang dikemukakan oleh Brukens, et al., yang

dikutip oleh Philipus M. Hadjon antara lain:

1. Asas legalitas: setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (wetterlike grondslag). Dengan landasan ini, undang-undang dalam arti formal dan UUD sendiri merupakan

4 Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan pada Pemerintahan Daerah.

(Yogyakarta: UII Press), hlm.15.

24

tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentuk undang-undang merupakan bagian penting negara hukum;

2. Pembagian kekuasaan: syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan;

3. Hak-hak dasar (grondrechten): hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang; 4. Pengawasan pengadilan: bagi rakyat tersedia saluran

melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan (rechmatigheids toetsing).

Negara hukum pada prinsipnya mengandung unsur-unsur yang bersifat universal, yaitu:8

1. Pemerintah dilakukan berdasarkan undang-undang (asas legalitas) di mana kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah hanya semata-mata ditentukan oleh undang-undang dasar atau undang-undang;

2. Dalam negara itu hak-hak dasar manusia diakui dan dihormati oleh penguasa yang bersangkutan;

3. Kekuasaan pemerintah dalam negara itu tidak dipusatkan dalam satu tangan, tetapi harus diberi kepada lembaga-lembaga kenegaraan di mana yang satu melakukan pengawasan terhadap yang lain sehingga tercipta suatu keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga kenegaraan tersebut;

25

4. Perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh aparatur kekuasaan pemerintah dimungkinkan untuk dapat diajukan kepada pengadilan yang tidak memihak yang diberi wewenang menilai apakah perbuatan pemerintahan tersebut bersifat melawan hukum atau tidak.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 dan dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945:9

1. Negara Indonesia adalah negara hukum;

2. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat); 3. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum

dasar), tidak berdasarkan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Hukum dapat dikatakan sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Sebagai negara hukum, menurut Philipus M. Hadjon, Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang disebut sebagai “Negara Hukum Pancasila” yang bercirikan:10

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan atas kerukunan;

2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;

3. Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;

9Ibid., hlm.21.

26

4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Adapun pengertian dari hukum (law) menurut Black’s Law Dictionary adalah “Law. That which is laid down, ordained, or established. A rule or method according to which phenomena or actions co-exist or follow each other. That which must be obeyed and followed by citizens, subject to sanctions or legal consequences, is a ‘law’.” [Hukum adalah sesuatu yang telah diletakkan, ditahbiskan, atau didirikan. Sebuah aturan atau metode menurut fenomena atau tindakan hidup secara berdampingan atau mengikuti satu sama lain. Sesuatu yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara, yang di dalamnya juga terdapat sanksi atau konsekuensi hukum, itulah yang disebut "hukum"].

1.2. Konsepsi Perlindungan Hukum

27

Hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi warga negara. Menurut F.H. van Der Burg dan kawan-kawan11, kemungkinan untuk memberikan perlindungan hukum adalah penting ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu, yang oleh karena tindakan atau kelalaiannya itu melanggar (hak) orang-orang atau kelompok tertentu. Perlindungan hukum bagi rakyat12 merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan prinsip negara hukum.

Terdapat dua (2) jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif13. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan adanya peraturan perundang-undangan dimaksudkan dapat mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dengan kata lain merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berikut adalah pendapat para ahli hukum terkait definisi perlindungan hukum:

11 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. (Yogyakarta: UII Press, 2003, Cet.kedua), hlm.

211.

12Ibid.,hlm.211.

28

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah tindakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum;14 2. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau dengan kata lain sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.15 Terdapat dua sarana perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.

3. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.16

4. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama

14 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ diunduh

pada tanggal 25 Oktober 2015, pukul 17.26WIB.

29

manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.17

5. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.18

6. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.19

7. Menurut Black’s Law Dictionary, perlindungan hukum adalah kondisi dimana orang-orang berada dalam yurisdiksi yang sama dalam satu persyaratan konstitusi yang sama, yang di dalamnya pengadilan terbuka untuk semua kondisi yang sama, baik aturan, prosedur, untuk kepentingan keamanan masing-masing orang dan hak kepemilikannya, upaya pencegahan dan penebusan kesalahan, serta mengenai pelaksanaan kontrak. Kondisi dimana orang-orang tidak dibatasi haknya, berhak

17Ibid.

18 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hal. 3. dalam

repository.usu.ac.id/bitstream/ 123456789/28784/4/Chapter%20I.pdf diunduh pada tanggal 25 Oktober 2015, pukul 17.38WIB.

30

menikmati kebebasan individu dan berhak memperoleh kebahagiaan, tidak membebani atau merugikan orang lain. Sementara jika terjadi pelanggaran akan diberlakukan hukuman berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, perlindungan hukum yang sama (setara) berarti bahwa diberikannya perlindungan dan jaminan keamanan yang sama pada semua orang dalam seluruh aspek kehidupannya, guna memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan, serta hak-hak yang sama dalam keadaan masing-masing.

[Equal Protection of the Laws. The equal protection of the laws of a state is extended to persons within its jurisdiction, within the meaning of the constitutional requirement, when its courts are open to them on the same conditions as to others, with like rules of evidence and modes of procedure, for the security of their persons and property, the prevention and redress of wrongs, and the enforcement of contracts; when they are subjected to no restrictions in the acquisition of property, the -enjoyment of personal liberty, and the pursuit -of happiness, which do not generally affect others; when they are liable to no other or greater burdens and charges than such as are laid upon others; and when no different or greater punishment is enforced against them for a violation of the laws. "Equal protection of the law" means that equal protection and security shall be given to all under like circumstances in his life, his liberty, and his property, and in the pursuit of happiness, and in the exemption from any greater burdens and charges than are equally imposed upon all others under like circumstances.]

31

hak dan kewajiban individu harus terpenuhi secara adil untuk menciptakan rasa aman, sejahtera, dan bahagia baik lahir maupun batin. Sementara jika terjadi pelanggaran di dalam prakteknya akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai aturan hukum yang berlaku.

Prinsip perlindungan hukum bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Usaha untuk mengkonversikan hak-hak individu yang sifatnya kodrat menjadi hak-hak hukum (from natural human rights into positive legal rights) terealisasi dengan dirumuskannya standar universal tentang hak-hak asasi manusia dalam deklarasi “The Universal Declaration of Human Rights”20, yang juga mencakup hak-hak sosial ekonomi, hak untuk mendapat sesuatu, serta hak-hak kultural.

Sebagaimana rumusan UUD 1945 yang mengandung pikiran asli tentang hak-hak asasi manusia, di mana pikiran tersebut didasarkan pada latar belakang tradisi budaya kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam riwayat perumusannya dan penempatan sila-silanya di dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila merupakan dasar negara dalam arti ideologi dan filsafat hidup, yang dengan kata lain Pancasila adalah ideologi negara atau falsafah hidup negara yang dengan sendirinya menjadi pedoman tingkah laku hidup kenegaraan dan hidup bernegara.21

Sementara itu jika memperhatikan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlindungan terhadap eksistensi cagar budaya dipahami sebagai upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.

20Ibid., hlm.45

32

Pengertian tersebut senada dengan konsep perlindungan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah.

Dengan demikian, konsep perlindungan cagar budaya yang dapat dipahami dalam penelitian ini adalah mengarah pada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan eksistensi cagar budaya dengan beberapa cara yang tujuannya adalah supaya cagar budaya yang ada berada dalam kondisi aman (tidak terganggu), lestari (terjaga dan terjamin), dan berkelanjutan, sehingga keberadaannya dapat dinikmati dan dilindungi oleh semua generasi. Adapun upaya-upaya perlindungan yang dilakukan adalah dengan memberikan jaminan perlindungan hukum yang di dalamnya memuat aturan dan sanksi. Selain itu, adanya kelembagaan yang diberikan wewenang secara khusus untuk melaksanakan tugas dan kewajiban berkaitan dengan cagar budaya. Upaya lain yang penting untuk dilakukan adalah upaya preventif berupa tahapan registrasi (pendaftaran) cagar budaya agar statusnya jelas dan sah secara hukum.

1.3. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya

Mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sangat penting untuk dipahami beberapa pengertian berikut ini:

33

perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan; b. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/ atau benda

buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia;

c. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/ atau tidak berdinding, dan beratap;

d. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/ atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia;

e. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/ atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/ atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu;

34

Sementara itu, upaya-upaya pelestarian yang dapat dilakukan terhadap cagar budaya antara lain:22

a. Preservasi : pelestarian suatu benda, bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya dengan cara mempertahankan keadaan aslinya tanpa ada perubahan, termasuk upaya mencegah penghancuran.

b. Restorasi : serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

c. Rekonstruksi : upaya mengembalikan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli. d. Revitalisasi : kegiatan pengembangan yang ditujukan

untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

e. Adaptasi : upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

22 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan

35

f. Demolisi : upaya pembongkaran atau perombakan suatu bangunan cagar budaya yang sudah dianggap rusak dan membahayakan dengan pertimbangan dari aspek keselamatan dan keamanan dengan melalui penelitian terlebih dahulu dengan dokumentasi yang lengkap.

g. Pemugaran : upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

Pada penelitian ini peneliti akan lebih berfokus pada obyek penelitian berupa bangunan bersejarah yang ada di Kota Salatiga. Namun demikian penting untuk dipahami bahwa pendayagunaan cagar budaya adalah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat yaitu dengan tetap mempertahankan kelestarian cagar budaya itu sendiri, baik yang berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya.

36

Adapun penjelasan dari masing-masing tindakan tersebut menurut UU Nomor 11 Tahun 2010, yaitu:

a. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;

b. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya;

c. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran.

c.1. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.

c.2. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/ atau gangguan.

c.3. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.

c.4. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.

37

Cagar Budaya penting untuk dijaga dan dilestarikan keberadaannya oleh karena merupakan warisan budaya bangsa yang dapat memperkuat kepribadian bangsa. Oleh karena itu, peran serta dan dukungan masyarakat juga diperlukan untuk upaya pelestarian dan perlindungan cagar budaya. Pasal 63, UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta melakukan pengamanan cagar budaya. Selain itu ditegaskan juga bahwa setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/ atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian cagar budaya yang dimiliki dan/ atau yang dikuasai dan setiap orang dapat berperan serta melakukan perlindungan cagar budaya, beserta pengawasan pelestarian cagar budaya yang ada. Pasal 75 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya secara tegas juga menyatakan bahwa setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/ atau dikuasainya. Sementara cagar budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/ atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Negara.

Adapun tugas dan wewenang pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap eksistensi cagar budaya, secara jelas tertuang dalam Bab VIII, UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu:

Tugas :

1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya

2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas :

38

hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya;

b. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya;

c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya;

d. Menyediakan informasi cagar budaya untuk masyarakat;

e. Menyelenggarakan promosi cagar budaya;

f. Memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya;

g. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;

h. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan

i. Mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya

Wewenang :

a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

a. Menetapkan etika pelestarian cagar budaya;

b. Mengoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sektor dan wilayah;

39

d. Menetapkan peringkat cagar budaya;

e. Menetapkan dan mencabut status cagar budaya; f. Membuat peraturan pengelolaan cagar budaya;

g. Menyelenggarakan kerja sama pelestarian cagar budaya;

h. Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; i. Mengelola kawasan cagar budaya;

j. Mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;

k. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;

l. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian cagar budaya;

m. Memindahkan dan/atau menyimpan cagar budaya untuk kepentingan pengamanan;

n. Melakukan pengelompokan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/ kota;

o. Menetapkan batas situs dan kawasan; dan

p. Menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

b. Selain wewenang tersebut di atas, pemerintah berwenang: a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pelestarian

40

b. Melakukan pelestarian cagar budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;

c. Menetapkan benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan/atau kawasan cagar budaya sebagai cagar budaya nasional;

d. Mengusulkan cagar budaya nasional sebagai warisan dunia atau cagar budaya bersifat internasional; dan e. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria

pelestarian cagar budaya.

Otonomi daerah berimplikasi terhadap diaturnya kewenangan yang bukan kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dalam Pasal 95 mengatur bahwa, pemerintah dan atau pemerintah daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Tegas dinyatakan bahwa perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan cagar budaya menjadi tugas pemerintah (pusat) dan atau pemerintah daerah.

Prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Marsono23, dikatakan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pelestarian Cagar Budaya

41

merupakan bagian dari urusan pemerintah bidang pariwisata. Menurut Abdul Latief,24 urusan pemerintahan yang diserahkan itu telah menjadi urusan rumah tangga daerah, oleh karena meskipun urusan yang diserahkan tidak tegas memberikan wewenang mengatur kepada daerah yang bersangkutan tetapi Pemerintah Daerah tetap mempunyai prakarsa atau inisiatif untuk mengatur dalam rangka melaksanakan dan mengurus urusan bidang pariwisata tersebut. Desentralisasi25 mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan territorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahi dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan. Kaitannya dengan Cagar Budaya sebagai aset budaya dan sejarah, Pemda Kota Salatiga seharusnya dengan melihat kondisi serta permasalahan mengenai kondisi bangunan bersejarah di Kota Salatiga segera mengambil langkah tegas untuk memberikan perlindungan dan melakukan pelestarian melalui peraturan hukum terkait.

Jika menilik pada UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, secara jelas pada Pasal 9 tertuang mengenai klasifikasi urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan yang bersifat absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Dearah

24 Abdul Latief, op.cit, hlm. 207.

42

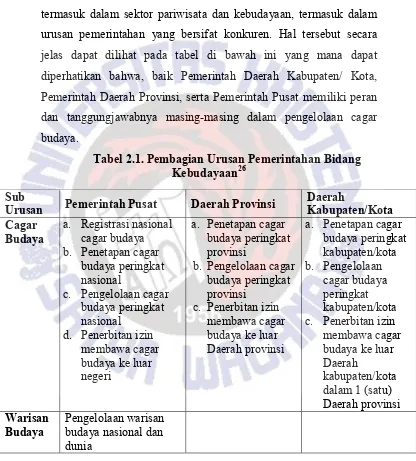

Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota; sementara urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Dengan demikian, eksistensi cagar budaya di Kota Salatiga yang mana termasuk dalam sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk dalam urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang mana dapat diperhatikan bahwa, baik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah Pusat memiliki peran dan tanggungjawabnya masing-masing dalam pengelolaan cagar budaya.

Tabel 2.1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan26

26 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, yaitu mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Sub

Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota Cagar

Budaya a. Registrasi nasional cagar budaya b. Penetapan cagar

43

Berdasarkan tabel di atas, dapat diperhatikan kewenangan masing-masing aras pemerintahan, baik oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Terkait bangunan bersejarah yang ada di Kota Salatiga, nantinya jika sudah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat kota, Pemerintah Kota Salatiga memiliki wewenang dalam penetapan, pengelolaan, dan penerbitan ijin jika nanti cagar budaya tersebut akan dibawa ke luar daerah Kota Salatiga.

Dalam lingkup Kota Salatiga, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang menangani urusan cagar budaya adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata (DISHUBKOMBUDPAR). Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata27 mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang perhubungan, komunikasi, kebudayaan, dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata, diantaranya menyelenggarakan fungsi (a) perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi, kebudayaan dan pariwisata; (b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi, kebudayaan, dan pariwisata.28

Adapun Bidang Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan teknis, memberikan pertimbangan,

27 Sumber: Himpunan Peraturan Walikota Salatiga tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian

Tugas Pejabat (TUPOKSI) tahun 2011, dihimpun oleh Bagian Hukum Setda Kota Salatiga, (Pasal 160 ayat 1)

28 Lihat Himpunan Peraturan Walikota Salatiga tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian

44

rekomendasi, dan melaksanakan pengembangan dibidang kebudayaan dan pariwisata serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas. 29 Lebih lanjut untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi (Pasal 182 ayat 1):

a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan terhadap kegiatan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata;

b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata;

c. Pemberian pertimbangan rekomendasi, perizinan dan pengawasan kegiatan/usaha dibidang kebudayaan dan pariwisata;

d. Pelaksanaan perintisan obyek wisata dan kegiatan wisata serta kegiatan kebudayaan;

e. Pelaksanaan sertifikasi dan pemberian pertimbangan izin operasi pramuwisata;

f. Penyelenggaran kampanye sadar wisata “Sapta Pesona”; g. Pengoordinasian pengembangan wisata dengan pihak

lain;

h. Pengelolaan tenaga pramuwisata khusus;

i. Penyiapan dan penyusunan bahan fasilitasi penulisan sejarah dan kepurbakalaan;

j. Penginventarisasian potensi sejarah kepurbakalaan dan nilai-nilai tradisional sebagai data agar dilestarikan sebagai benda cagar budaya;

k. Pengaturan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata;

l. Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana wisata;

m. Pengumpulan, pendataan pengolahan dan penyajian data Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

29 Sumber: Himpunan Peraturan Walikota Salatiga tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian

45

n. Penyusunan prosedur kerja Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

o. Pembinaan dan pengarahan pada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

p. Pelaksanaan monitoring evaluasi serta pelaporan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

q. Penilaian prestasi kerja bawahan; dan

r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata (Pasal 183) terdiri dari (a) Seksi Kebudayaan dan (b) Seksi Pariwisata. Seksi Kebudayaan (Pasal 184 ayat 1) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan, bimbingan dan pemantauan pemberian rekomendasi dan perizinan, fasilitas budaya serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. Sementara untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Kebudayaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut (Pasal 184 ayat 2):

a. Menyusun rencana kerja Seksi Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis operasional dan prosedur kerja Seksi Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan bidang terkait dalam rangka sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Menyusun dan menyiapkan bahan rekomendasi perizinan kegiatan Seksi Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku;

46

f. Melaksanakan pendataan dan pencatatan benda-benda purbakala di wilayah daerah dengan unit kerja terkait agar data terhimpun;

g. Melakukan inventarisasi dan mendokumentasikan benda-benda cagar budaya yang ada di daerah dan sekitarnya; h. Menyusun bahan rekomendasi dan perizinan berkaitan

dengan penyelamatan benda-benda bersejarah;

i. Memfasilitasi perlindungan benda peninggalan bersejarah dan kepurbakalaan dengan Balai Kajian Sejarah Kepurbakalaan di Yogyakarta;

j. Melaksanakan kegiatan budaya bersama unit kerja terkait dan stakeholder untuk kelancaran pelaksanaan tugas; k. Menyiapkan data sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan

tugas dalam rangka meningkatkan kinerja yang akan datang;

l. Melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan di bidang kebudayaan untuk penilaian pelaksanaan tugas secara rutin;

m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas pada atasan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan program kerja Bidang; n. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan

agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

o. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

p. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai cerminan kinerja bawahan; dan

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

47

dampak negatif terhadap usaha pelestarian cagar budaya. Dalam kondisi tersebut, pada tahun 2015, Pemerintah Kota Salatiga telah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah. Di dalam PERDA tersebut secara tegas sudah mengatur ketentuan-ketentuan terkait pengelolaan dan pelestarian cagar budaya daerah Kota Salatiga. Termasuk di dalamnya diatur tentang pemberian insentif dan disinsentif dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya daerah.30

Pemberian insentif dapat berupa (a) pemberian kompensasi, keringanan pajak, imbalan, dan urun saham; (b) pembangunan serta pengadaan infrastruktur; (c) kemudahan prosedur perizinan; dan/atau (d) pemberian penghargaan. Sementara disinsentif dapat berupa (a) pengenaan pajak tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; (b) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana dalam suatu kawasan; (c) kewajiban pengembang untuk menanggung biaya dampak pembangunan; dan/atau (d) pengenaan denda pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah juga diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah tersebut.31

Ruang lingkup pengelolaan dan pelestarian cagar budaya daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah

30 Lihat Bab X, Pasal 50, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah.

31 Lihat Bab VIII, Pasal 45 dan Pasal 46, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun

48

Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah meliputi beberapa aspek, yaitu: (a) kriteria dan penggolongan; (b) pemilikan dan penguasaan; (c) penemuan dan pencarian; (d) pengelolaan register nasional cagar budaya di daerah; (e) pelestarian; (f) pengembangan, pemanfaatan, dan pemulihan; (g) tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; (h) hak, kewajiban, dan larangan; (i) insentif dan disinsentif; (j) pendanaan; (k) pembinaan dan pengawasan.

1.4. Model Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya

49

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu32:

a. Faktor hukumnya sendiri b. Faktor penegak hukum c. Faktor sarana atau fasilitas d. Faktor masyarakat

e. Faktor kebudayaan

Soerjono Soekanto dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar tetap dalam Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 14 Desember 1983, membuat perincian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri

Secara umum dapat dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Peraturan hukum berlaku secara yuridis, yaitu apabila peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam teori Stufenbau dari Hans Kelsen, dipahami bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan demikian, setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Peraturan hukum berlaku secara sosiologis apabila peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diberlakukan. Kemudian, peraturan hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Di

32 Soerjono, Soekanto. 2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

50

Indonesia, cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang yang disebabkan karena:

a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat

dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;

c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan “status” dan peranan “role”. Masalah peranan dianggap penting oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum, diskresi sangat penting oleh karena:

51

b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat di mana peraturan hukum berlaku atau diterapkan juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Hal terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor kebudayaan

52

yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Artinya, semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah menegakkannya. Sebaliknya, apabila suatu perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum dimaksud. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum :

a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman

b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan

c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture).33

Struktur hukum (legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut, yakni yang memungkinkan pelayanan dan penegakan hukum. Atau merupakan pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan

33 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. (Bandung: Nusa Media,

53

menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Substansi hukum (legal substance) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum atau merupakan elemen sikap dan nilai sosial.

1.5. Culture Heritage Theory

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebagai satu-satunya organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki mandat khusus untuk melindungi dan melestarikan warisan (alam dan budaya, benda dan tak benda, bergerak, dan tidak bergerak) merupakan pelopor dari upaya internasional untuk melindungi kreativitas dan keanekaragaman budaya di seluruh dunia.

[The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) has served as a driving force in the development of cultural heritage as a powerful concept within international discourse concerning the role nation states play in determining significant components of human history and who gets to do what with the physical and narrative evidence that history has left behind. However, as an intergovernmental body with little power to enforce its international treaties and recommendations, commonly called Conventions, UNESCO has had varying degrees of success in protecting that which it deems the “cultural heritage of humankind.”] 34

UNESCO sebagai organisasi yang memiliki kekuatan atau sebagai pendorong dalam pengembangan warisan budaya dalam

34

54

wacana internasional tentang peran negara dalam menentukan komponen penting dari sejarah manusia dan siapa yang akan melakukan, disertai dengan bukti fisik dan narasi sejarah itu ditinggalkan. Namun demikian, sebagai sebuah badan antar pemerintah dengan sedikit kekuatan untuk menegakan perjanjian internasional beserta rekomendasi, atau disebut konvensi, UNESCO memiliki keberhasilan dalam melindungi apa yang dianggap sebagai ‘warisan budaya manusia’.

Konsep ‘warisan’ sangat erat kaitannya dengan konsep identitas, yakni hubungan antara orang-orang yang hidup di masa kini dan orang-orang, kelompok, ide-ide, benda atau materi, praktek atau tindakan, serta peristiwa atau tempat dari masa lalu. Artinya, terdapat

link antara masa lalu dengan masa sekarang.

Menurut Derek Gillman35, yang menjabat sebagai President

of the International Cultural Property Society 2010, ‘warisan’ (atau budaya) adalah cara berpikir dan berbicara tentang komunitas orang-orang dalam ruang dan waktu, terkait dengan praktek-praktek bersama, konvensi dan norma-norma.

Selain sebagai bukti terdapatnya hubungan atau link antara masa lalu dan masa kini, ‘heritage’ warisan (atau budaya) juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan identitas sejarah kelompok dari semua afiliasi dalam lingkup waktu dan ruang sejarah manusia. Identitas yang dimaksudkan tidak hanya tentang penyertaan ‘inclusion’, tetapi juga tentang pengecualian ‘exclusion’. Pada prakteknya, banyak bentuk dan proses kreatif yang terlibat dalam perkembangan pembangunan hubungan untuk menjaga eksistensi warisan budaya, dimana terdapat persamaan dan perbedaan antara

55

kelompok-kelompok orang, terutama ketika muncul argumen-argumen untuk membenarkan berbagai kebijakan terkait manajemen atau pengaturan warisan budaya. Terlebih manakala muncul perdebatan serius mengenai siapa yang akan menjadi pemangku kepentingan atau kekuasaan dalam mendefinisikan peran ‘pemberi’ dan ‘penerima’ atau dengan kata lain, ‘siapa mewarisi apa dari siapa?’.

UNESCO sebagai lembaga antar pemerintah yang juga bergantung pada partisipasi negara-negara anggota konstituen, UNESCO dan konvensi-konvensi internasional tidak bisa membantu tetapi akan sangat dipengaruhi oleh hubungan pembentukan warisan budaya dan berbagai pendekatan yang mempromosikan identitas budaya dari negara anggota PBB serta menyetujui kebijakan tentang perlindungan dan representasi objek dan situs yang dianggap menjadi kepentingan budaya. Konvensi UNESCO dan deklarasi yang telah berakhir mengakui dan mendorong penggunaan ‘peradaban dan budaya nasional’ untuk mempromosikan kedaulatan negara dalam keputusan-keputusan mengenai gerakan pelestarian kekayaan budaya.

56

budaya semua bangsa, sehingga sangat diperlukan kerjasama antar bangsa-bangsa.

Meskipun tujuan UNESCO adalah memproduksi, mempromosikan, dan melindungi warisan budaya manusia, organisasi internasional yang ada ini berulang kali telah menghadapi tantangan pengintegrasian pendefinisan warisan budaya manusia yang terkait dengan berbagai bentuk identitas. Konvensi tahun 1970 setidaknya telah membantu memperluas dukungan sistem hukum dan etika yang menyinggung tidak terdokumentasikannya penggalian dan gerakan kekayaan budaya, dimana masing-masing negara mempersoalkan tentang apakah kekayaan budaya itu, apa cerita yang terkandung di dalamnya, siapa yang menjadi pewaris, dan apa yang menjadi hak-hak mereka.

57

1.6. Bangunan Bersejarah di Kota Salatiga sebagai Warisan Budaya

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermayarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka mewujudkan kebudayaan nasional untuk kemakmuran rakyat.

Kebudayaan adalah konsep yang memiliki sejarah.36 Berikut merupakan tipologi empat lapis dari konsep kebudayaan, yaitu: 37

1. Kebudayaan sebagai sesuatu yang rasional, atau tentu saja sebuah kategori kognitif: kebudayaan menjadi dapat dijelaskan dan dipahami sebagai suatu keadaan pemikiran umum;

2. Kebudayaan sebagai sebuah kategori yang lebih maujud dan kolektif: kebudayaan berarti sebuah keadaan perkembangan intelektual dan/atau moral di dalam masyarakat;

3. Kebudayaan adalah sebuah kategori yang deskriptif dan

konkret: kebudayaan dipandang sebagai sekumpulan besar karya seni dan karya intelektual di dalam suatu masyarakat tertentu;

4. Kebudayaan adalah sebuah kategori sosial, kebudayaan dipahami sebagai seluruh cara hidup yang dimiliki oleh

58

sekelompok masyarakat: ini adalah pengertian kebudayaan yang bersifat pluralis dan berpotensi demokratis.

Kebudayaan merupakan sesuatu yang bergerak dan berproses secara dinamis, namun selalu berkaitan erat dengan proses dan waktu yang berada dalam konteks historis atau sejarah. Dalam dinamika kebudayaan terdapat beberapa faktor yang menjadi penggeraknya. Menurut Fischer (1960:19)38 ada tiga faktor yang dominan. Pertama, faktor lingkungan geografis yakni lingkungan fisik dan lokasi geografis, merupakan faktor yang menentukan suatu corak budaya sekelompok masyarakat. Kedua, faktor-faktor induk bangsa, yakni adanya perbedaan di bidang induk bangsa dari beberapa kelompok masyarakat akan mempunyai pengaruh terhadap corak kebudayaan masing-masing. Ketiga, faktor saling kontak antara bangsa-bangsa dengan berbagai kebudayaan, yang memudahkan pemahaman tentang bagaimana sesuatu kebudayaan terbentuk.

Bangunan-bangunan bersejarah di Kota Salatiga menyimpan cerita sejarah masing-masing. Cagar budaya yang ada di Kota Salatiga merupakan kekayaan budaya bagi masyarakat Salatiga sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia di Salatiga yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan di Salatiga dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat sebagai bagian dari kehidupan bangsa Indonesia dan Kota Salatiga sebagai bagian dari kehidupan bernegara di Indonesia perlu melestarikan dan mengelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang ada dalam rangka memajukan kebudayaan nasional.

38 Haris Nusarastriya, dkk, Ilmu Budaya Dasar. (Salatiga: Historia Press, FKIP, UKSW, 2000),

59

1.7. Menuju Masyarakat Pro-Aktif terhadap Eksistensi Cagar Budaya

Melihat fakta di lapangan bahwa eksistensi cagar budaya di Kota Salatiga pada khususnya memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh, mengingat beberapa di antaranya kini sudah rusak, mangkrak, hilang dan beralih fungsi. Oleh karena itu, penting sekali adanya program penyadaran masyarakat yang harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk mempengaruhi perilaku masyarakat agar mereka bersikap aktif dan berperilaku pro-aktif. Tindakan untuk mempengaruhi orang lain tentu tidaklah mudah. Dalam berbagai situasi, kita selalu berusaha untuk mempengaruhi sikap orang lain dan berusaha supaya mereka memahami maksud maupun tujuan kita. Namun, dalam tindak komunikasi, kita bisa saja membuat orang lain paham, tetapi kita belum tentu bisa mengubah sikap mereka.

Dalam konteks penyadaran masyarakat, ada tiga hasil yang bisa diharapkan melalui komunikasi penyadaran yang efektif, yaitu: pemahaman, pengaruh pada sikap, dan tindakan.39 Adapun faktor yang perlu dipertimbangkan agar hasil tersebut dapat berhasil, yaitu dengan mempertimbangkan faktor internal (dari dalam individu itu sendiri) dan faktor eksternal (dari luar individu) yang mempengaruhi perilaku seseorang. Ada berbagai latar belakang pengetahuan, psikologis, nilai, norma, budaya, geografis, demografis, dan psikografis yang amat mempengaruhi pandangan dan sikap seseorang terhadap sesuatu.

60

Adapun strategi media dan pengemasan pesan yang tepat dan efektif bagi peningkatan kesadaran masyarakat:40 pertama, partisipatif. Program penyadaran masyarakat haruslah melibatkan peran-peran aktif masyarakat secara maksimal dalam setiap tahapan, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan program penyadaran masyarakat. Pendekatan komunikasi yang bersifat top-down harus segera digantikan dengan bottom-up, sehingga suara dan harapan masyarakat bawah bisa didengar. Oleh karena itu, program penyadaran masyarakat haruslah menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih terlibat yang berarti menempatkan setiap unsur sebagai partisipan aktif dalam aktivitas kampanye penyadaran.

Kedua, persuasif dan dialogis. Penyadaran masyarakat harus bersifat sukarela dan tanpa iming-iming, serta tidak dilakukan dengan paksaan (koersif). Prinsipnya adalah pemberdayaan (empowerment), bukan derma (charity). Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menghidupkan jaringan komunikasi lokal yang melibatkan berbagai stakeholder dan juga mengajak masyarakat lokal dan pemuka masyarakat selaku pembentuk opini untuk membuat forum diskusi atau dialog mengenai persoalan yang dihadapi.

Terlebih lagi, paradigma pelestarian dan pengelolaan cagar budaya telah berubah menyesuaikan perkembangan, tuntutan, serta kebutuhan. Seperti misalnya yang semula lebih banyak diperankan oleh pemerintah menjadi pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga hal ini memberikan ruang untuk peningkatan peran serta masyarakat dan tidak saja berorientasi pada kepentingan akademis maupun ilmu pengetahuan melainkan juga untuk kesejahteraan masyarakat.

61

Sebagaimana tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat supaya pemerintah daerah dapat mengakomodir seluruh kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dengan demikian, peran birokrasi adalah sebagai motivator tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.41

UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dimana kedaulatan adalah ditangan rakyat. Artinya bahwa negara yang menerapkan asas demokrasi akan selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam penetapan dan perumusan kebijakan, oleh karena partisipasi masyarakat sendiri merupakan dasar pelaksanaan demokrasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

41 Yusnani Hasjimzum, Model Demokrasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,