BAB 1

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang MasalahIndonesia mempunyai berbagai macam kekayaan tradisional yang memiliki jenis dan ciri khas dari tiap daerahnya masing-masing. Baik itu adat istiadat, pakaian adat, rumah adat, tarian tradisional, upacara tradisional, makanan tradisional, lagu daerah, bahasa daerah, hingga musik tradisional. Semua itu patut untuk mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh warga Indonesia, mulai dari perkembangannya sampai dengan kelestarian nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya. Karena kekayaan tradisional tersebut sangat erat kaitannya dengan sejarah bangsa Indonesia.

Dalam suku Karo, peranan alat musik sudah mulai berkembang sejak tahun 1907 dengan munculnya kesenian musik tradisional (ensambel) gendang telu sendalanen pada upacara penyerahan jabatan raja dari pemerintah kolonial Belanda di Seribudolok. Alat musik yang digunakan dalam ensambel gendang telu sendalanen terdiri dari kecapi atau balobat, keteng-keteng dan mangkok atau penganak. Pemain dalam ensambel ini juga disebut dengan penggual.

Sebagian besar generasi muda Karo terutama yang sudah merantau tidak tahu bahwa zaman dahulu peralatan musik tradisional suku Karo berperan dalam berbagai kegiatan upacara adat dan religi seperti upacara kematian, perkawinan, memasuki rumah baru, pengobatan raja, keberangkatan ke medan perang, guro-guro aron (pesta muda mudi), dan sebagainya (Roskymawati, Sebayang, 1995: 29). Pada zaman dahulu, masyarakat suku Karo memainkan gendang telu sendalanen untuk upacara erpangir ku lau.

Erpangir ku lau adalah kegiatan upacara adat dalam suku Karo yang berfungsi untuk penolak bala ketika salah seorang dari keluarga ditimpa penyakit atau sering mengalami musibah. Ada kalanya upacara ini bermakna sebagai syukuran tercapainya cita-cita atau sembuh dari penyakit. Peranan musik gendang telu sendalanen dalam upacara ini adalah penyambut dan pengiring guru sibaso (dukun) hingga dukun dan beberapa keluarga kesurupan, dan dirasuki oleh roh-roh nenek moyang mereka untuk menyampaikan pesan-pesan, nasihat-nasihat,

dan obat obatan kepada orang yang melakukan erpangir ku lau (Roskymawati, Sebayang, 1995: 27).

Namun sekarang ini gendang telu sendalanen sangat jarang dipergunakan dalam upacara adat suku Karo. Seperti yang diutarakan oleh budayawan Karo bernama Bangun Tarigan Sibero, dan kepala dinas kebudayaan dan priwisata kab. Karo, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, salah satunya dalam segi ekonomi, karena dalam sebuah upacara adat upah yang di dapat oleh penggual tidaklah banyak, dan harus di bagi kepada beberapa anggota. Sedangkan dari sisi generasi muda, sangat banyak generasi muda karo yang kurang minat untuk mempelajari dan melestarikan ensambel ini, karena musik tradisional yang dianggap membosankan dan kuno bagi generasi muda Karo.

Banyak generasi muda yang mengetahui alat musik yang terkandung dalam ensambel gendang telu sendalanen seperi keteng-keteng, kulcapi, balobat, dan lain-lain, namun mereka tidak mengetahui gendang telu sendalanen. Gendang telu sendalanen jauh lebih mudah didapatkan dalam hal bahan, pembuatan, hingga cara memainkan alat musik tersebut yang relatif mudah. Bahkan beberapa artikel mengatakan bahwa salah satu alat musik yang ada di dalam ensambel gendang telu sendalanen yaitu gendang singindungi, adalah perkusi terkecil di dunia. Namun hal hal tersebut tidak bisa mengangkat kepopuleran kesenian musik tradisional tersebut ke era generasi muda sekarang. Padahal sebagai warga negara Indonesia kita harus ikut melestarikan nilai-nilai sejarah negara kita.

Mengacu pada beberapa fenomena diatas, sangat dibutuhkan kampanye mengenai kesenian tradisional ini, sehingga khalayak sasaran dapat mengetahui, mencintai, bangga, hingga ikut berperan dalam melestarikan kesenian musik tradisional gendang telu sendalanen.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Alat musik tradisional dianggap membosankan bagi sebagian besar generasi muda Karo.

2. Kurangnya pengetahuan dan minat generasi muda Karo yang sudah merantau untuk mengetahui kekayaan tradisional Karo seperti gendang telu sendalanen.

3. Banyak orang yang bersuku Karo yang merantau, sudah lama di pulau lain, atau bahkan lahir di pulau lain seperti Jawa, namun banyak diantara mereka yang tidak mengetahui kebudayaannya, ketika ditanya tentang alat musik tradisional Karo, sebagian besar dari mereka sama sekali tidak mengetahui.

4. Kurangnya media yang mengangkat tentang musik tradisional Karo. 5. Gendang telu sendalanen adalah salah satu ensambel yang zaman dahulu

sangat berperan penting dalam upacara kebudayaan, namun belakangan penggunaan musik tradisional Karo ini di berbagai acara kebudayaan sangatlah kurang.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam tugas akhir ini, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan di angkat untuk mengenalkan kesenian musik tradisional (ensambel) gendang telu sendalanen, yaitu:

1. Strategi apa yang tepat untuk menyampaikan kampanye pengenalan kesenian musik tradisional (ensambel) gendang telu sendalanen?

2. Media apa yang tepat untuk menyampaikan kampanye pengenalan kesenian musik tradisional (ensambel) gendang telu sendalanen?

1.4 Ruang Lingkup

Permasalahan perancangan ini dibatasi hanya pada pemberian edukasi tentang sejarah kesenian (ensambel) musik tradisional Karo kepada generasi muda Karo. Sedangkan ensambel musik tradisional Karo yang akan disosialisasikan hanyalah sebatas kelompok musik gendang telu sendalanen. Target audience/sasaran dari perancangan ini adalah generasi muda bersuku Karo yang ada di Medan.

Sebagaimana dikatakan oleh Thomas Lickona, generasi muda merupakan harapan masa depan bangsa yang paling nyata. Prospek dan nasib sebuah bangsa ada di tangan mereka. Kepedulian yang begitu besar pada masa depan mereka merupakan ungkapan kepedulian pada masa depan sebuah negara dan bangsa. (Molan, 2015: 9). Selain itu segmentasi penulis dalam perancangan ini adalah

generasi muda Karo yang berusia (18 - 25 tahun). Masa dewasa dini dipilih menjadi target audiens penulis karena menurut teori psikologi perkembangan (Hurlock,1980) usia dewasa dini dianggap lebih produktif, masa pengaturan, masa ketegangan emosional, masa komitmen, dan masa keterasingan sosial (lebih bersifat mencari informasi dengan cara individu).

1.5 Tujuan Perancangan

Adapun Tujuan yang hendak dicapai melalui perancangan ini adalah: 1. Menemukan strategi yang tepat untuk melakukan kampanye pengenalan

kesenian musik tradisional (ensambel) Karo yaitu gendang telu sendalanen kepada generasi muda Karo.

2. Menemukan media yang tepat untuk menyampaikan kampanye tentang kesenian musik tradisional (ensambel) Karo yaitu gendang telu sendalanen.

1.6 Manfaat Perancangan a. Bagi Masyarakat Umum

Manfaat perancangan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan awareness masyarakat akan musik tradisional, sehingga tumbuhnya kecintaan masyarakat Indonesia khususnya suku Karo terhadap alat musik tradisionalnya sendiri. Dengan tumbuhnya kecintaan itu, masyarakat Karo pun bisa menjaga dan melestarikan musik tradisional Karo, sehingga alat musik tradisional Karo tidak akan punah.

b. Bagi Akademis

Manfaat perancangan ini dapat dijadikan referensi untuk pendidikan nonformal dan sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa yang telah memperoleh ilmu selama berjalannya proses perkuliahan DKV. Selain itu, manfaat perancangan ini adalah menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

c. Bagi Penulis dan Rekan-rekan Seprofesi

Perancangan ini akan dijadikan sebagai portofolio yang akan digunakan sebagai tolak ukur kemampuan penulis ketika masuk dunia kerja. Selain itu, perancangan ini juga dibuat untuk meningkatkan skill penulis, dan dapat menjadi pembanding atau referensi bagi rekan seprofesi.

1.7 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan secara kualitatif, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber baik melalui telewicara, atau bertemu langsung dengan narasumber. Dalam kutipan Moleong (2014:4) dengan judul buku “Metodologi Penelitian Kualitatif” menjelaskan mengenai metode kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

1.7.1 Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data 1. Metode Observasi

Penulis mengunjungi komunitas generasi muda Karo yang ada di Bandung dan Medan. Selain itu penulis melihat langsung alat musik yang ada di dalam ensambel gendang telu sendalanen. Penulis juga membuat kuesioner yang diberikan kepada 122 orang karo yang sudah merantau ke berbagai daerah sebagai sample-nya.

2. Metode Wawancara

Metoda pengumpulan data kualitatif yaitu melalui wawancara (masing-masing berdurasi 10-20 menit) dengan budayawan khususnya bidang musik tradisional Karo, Bangun Tarigan Sibero, kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kab. Karo, Dinasty Sitepu, serta 3 musisi nasional Indonesia yaitu Barry Likumahuwa, Gusti Hendy (GIGI), dan Yura Yunita. 3. Metode Studi Pustaka

Pengambilan data sekunder yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan artikel yang di dapat dari internet, buku budaya, video

kebudayaan di youtube, serta buku budaya yang didapat dari perpustakaan museum GBKP dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat. 1.7.2 Analisis Data

Adapun hasil analisi yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut: 1. 5W+2H

Hasil survey yang dilakukan oleh penulis melalui kuesioner yang disebar ke 122 orang Karo yang sudah merantau ke berbagai daerah (sebagai sample), dan hasilnya adalah seluruh responden pernah mendengarkan musik tradisional Karo. Namun hanya 53.8% yang pernah mendengar istilah gendang telu sendalanen, bahkan hanya 10.1% yang mengetahui apa saja alat musik yang terkandung dalam gendang telu sendalanen. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat khusunya anak muda Karo akan kebudayaannya sendiri terutama dibidang musik tradisional. Sedangkan musisi Indonesia yaitu Barry Likumahuwa pada sesi wawancara yang dilakukan oleh penulis mengatakan “Pelestarian musik tradisional bisa dilakukan apabila masyarakatnya mengetahui alat musik tersebut, tertarik kepada alat musik tersebut, dan mencintainya terlebih dahulu”.

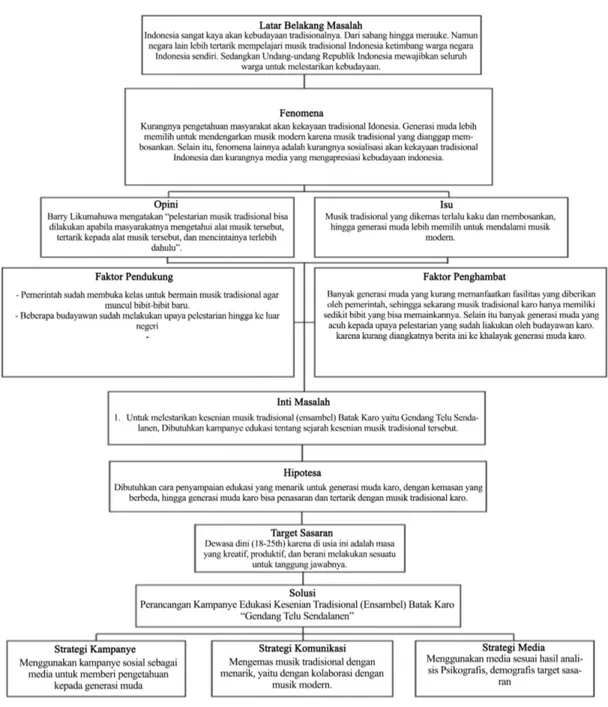

1.8 Kerangka Perancangan

Gambar 1. Skema Kerangka Perancangan.

1.9 Pembabakan

Dalam penulisan ini, dibutuhkan gambaran singkat tiap bab agar perancangan kampanye edukasi kesenian tradisional Karo yang ditulis lebih terperinci dan memudahkan dalam menguraikan masing-masing bab. Bab – bab tersebut adalah :

BAB I : Dalam bab ini dibahas secara umum tentang latar belakang masalah perancangan kampanye edukasi kesenian tradisional Karo, permasalahan, ruang lingup, tujuan, manfaat, metode pengumpulan data, kerangka perancangan, serta sistematika penulisan laporan. BAB II : Berisi teori pendukung perancangan.

BAB III : Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, seperti sejarah singkat, perkembangan musik tradisional Karo, cara menggunakan alat musik tradisioal tersebut, dll.

BAB IV : Bab ini menjelaskan kegiatan praktikan. Seperti obyek perancangan, kriteria perancangan, kegiatan perancangan, dan peran desain dalam proses produksi.