BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian kesejahteraan sosial

Menurut Wickenden (Basuki 1995:5) kesejahteraan sosial mencakup perundang-undangan, program, tunjangan dan pelayanan yang menjamin dan memperkuat berbagai jenis penyediaan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang diakui sebagai kebutuhan dasar bagi kesejahteraan warga negara dan untuk berfungsinya secara lebih baik ketertiban sosial. Kesejahteraan sosial meliputi semua bentuk penanganan yang berhubungan dengan pemeliharaan kesejahteraan individu dan masyarakat sebagai keseluruhan.

Berdasarkan UU No. 6 Thn 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan sosial dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil dan sprituiil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjungjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai Pancasila. Adapun fungsi-fungsi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut: 1) kegiatan pemeliharaan untuk melindungi individu dengan menyediakan dukungan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kehidupan secara damai,

2) kegaiatan pengembangan yang dalam lingkup nilai-nilai sosial dan struktur politik yang berlaku, membantu pertumbuhan secara tertib dari individu dan lembaga-lembaga keluarga, ekonomi dan keagamaan dalam kerangka rencana dan aspirasi nasional untuk meletakkan dasar bagi pengembangan penuh individu dan keluarga, 3) kegiatan pengubahan yang langsung diajukan kepada pengubah fungsionalitas individu, keluarga dan kelompok pada saat mereka ingin berubah dan bila perubahan diperlukan untuk melindungi dirinya dan lain, juga diarahkan secara langsung kepada perubahan unsur-unsur yang bermakna dalam struktur sosial.

2.1.2 Pengertian pemberdayaan

Pemberdayaan berdasarkan Departemen Sosial RI mengandung makna pengakuan potensi pemberian kepercayaan dan peluang mendorong kemandirian serta peningkatan kemampuan untuk memecahkan masalah. Sedangkan menurut Sumaryadi (2005), pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan harkat lapisan masyarakat dalam pribadi manusia. Upaya ini meliputi tiga hal yaitu: Pertama, mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang. Kedua, memperkuat daya potensi yang dimiliki dan langkah-langkah positif untuk mengembangkannya. Ketiga, penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses ke peluang-peluang. Upaya pokok yang dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, akses kepada modal, teknologi tepat guna, informasi, lapangan kerja dan pasar dengan fasilitas-fasilitasnya. Pemberdayaan bukan hanya penguatan individu (orang perorangan) tapi juga pranata-pranata (sistem dan strukturnya), pembaharuan kelembagaan,

penanaman nilai, peranan masyarakat didalamnya, khususnya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, sekaligus merupakan pembudayaan demokrasi demikian pula alokasi, pembelaan yang lemah terhadap yang kuat dan persaingan yang tidak sehat. Pemberdayaan tidak boleh membuat masyarakat menjadi tergantung pada pemberian. Apa yang dinikamati harus dihasilkan oleh usaha sendiri, dengan demikian manusia menjadi semakin mandiri dan memiliki harga diri.

Makna pemberdayaan bagi kalangan pemerintah dapat diidentifikasi sebagai upaya pembinaan, bahwa masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya harus dibina karena mereka dalam kondisi tidak mampu. Pembinaan menjadikan program pemberdayaan tetap dalam kerangka ada pembina dan ada yang dibina. Hal ini berimplikasi adanya hubungan patron klien, hubungan atas bawah, hubungan penguasa dan yang dikuasai. Menurut salah seorang kepala bagian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) menyatakan bahwa pembinaan penduduk miskin dilakukan dengan pemberian modal usaha agar mereka dapat meningkatkan usahanya.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya. Pemberdayaan masyarakat sendiri telah menjadi konsep yang banyak dipakai oleh para pengambil keputusan untuk menunjukkan

bahwa ada perubahan tujuan program pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat

2.1.3 Pengertian kemiskinan dan fakir miskin

Kemiskinan secara umum merupakan suatu keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multiface atau multidimensional (Suryawati,2005:122). Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak.

Menurut Todaro (2002:200) salah satu generalisasi (anggapan sederhana) yang terbilang paling valid mengenai miskin adalah bahwa mereka pada umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok di bidang-bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang erat berhubungan dengan sektor ekonomi tradisional.

Mubyarto (1998:4) mengatakan kemiskinan adalah suatu situasi serba kekurangan dan disebabkan oleh terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Persoalan kemiskinan mangandung makna ketimpangan ekonomi dan pemerataan. Kedua masalah ini masih merupakan topik yang hangat untuk dibicarakan, mengingat masih besarnya pengangguran

terselubung yang disebabkan masih adanya pekerjaan yang dilakukan di bawah produktivitas kerja serta rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia. Sementara diduga adanya hubungan yang positif antara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran tersebut.

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan penduduk yang bersangkutan untuk mencapai atau memenuhi standar hidup minimum tertentu. Namun pengertian ini bersifat relatif pula yang berbeda antara suatu negara atau masyarakat dengan negara atau masyarakat lainnya (Kamaludin,1998:45). Sedangkan menurut kriteria BPS dikemukakan bahwa seseorang disebut miskin (miskin absolut) bila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang minimum dalam makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Khusus untuk standar kebutuhan makan minimal yang digunakan adalah 2.100 kalori per kapita per hari.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancam tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Para ahli ekonomi mengelompokkan ukuran kemiskinan menjadi 2 macam yaitu pertama, kemiskinan absolut yang diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan dari suatu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan. Ukuran ini

dikaitkan dengan batasan pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup layak. Seseorang yang mempunyai pendapatan di bawah kebutuhan minimum maka orang tersebut dikatakan miskin. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan yang mengukur ketidakmerataan. Dalam kemiskinan relatif ini seseorang yang telah mampu memenuhi kebutuhann minimumnya belum tentu disebut tidak miskin. Kondisi seseorang atau keluarga apabila dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya mempunyai pendapatan yang lebih rendah, maka keluarga tersebut masih berada dalam keadan miskin. Dengan kata lain kemiskinan ditentukan oleh keadaan sekitarnya dimana orang tersebut tinggal (Arsyad, 1997 : 70-71).

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunayi sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (peraturan pemerintah nomor 42 Th. 1981 Pasal 1 Ayat 1). Pemenuhan kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan itu dimaksudkan adalah merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang dapat menunjang orang untuk berkembang dengan baik, seperti sandang, pangan , papan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

2.1.4 Kriteria keluarga miskin

Menurut Departemen Sosial RI kriteria fakir miskin meliputi:

1) Penghasilan rendah atau berada di bawah garis kemiskinan, seperti tercermin dari tingkat pengeluaran per orang per bulan, yaitu:

a. Pedesaan Rp 55.000,- (Rp 236.500,-/KK/bulan) b. Perkotaan Rp 67.000,- (Rp 288.100,-/KK/bulan) 2) Keterbatasan Pemilikan

a. Pakaian 2-3 stel

b. Tidak memiliki tanah, atau punya <0.25 ha c. Penerangan, lampu minyak tanah

3) Perumahan kurang layak huni a. Luas kurang dari 40 m2

b. Dinding sederhana, bambu/papan c. Kondisi kurang sehat

4) Keterbatasan Pendidikan a. Tidak tamat SD b. Tidak tamat SLTP 5) Keterbatasan keterampilan 6) Relatif kondisi kesehatan rendah

a. Gizi rendah

b. Sering terkena serangan penyakit

c. Relatif kurang dapat memenuhi kebutuhan air bersih d. Umumnya tidak memiliki MCK

7) Keterbatasan dalam penghayatan terhadap kesusilaan (penghayatan normatif kurang/kurang memiliki harga diri).

Dalam menentukan seseorang dapat dikatakan miskin atau tidak, diperlukan tolok ukur sebagai bahan perhitungan dan penentuan batas-batas kemiskinan. Menurut Arsyad (1999: 240) indikator kemiskinan ada bermacam-macam yakni : 1) Tingkat Konsumsi Beras

Menurut Sajogyo (Arsyad, 1999:240) untuk daerah pedesaan, penduduk dengan konsumsi berasa kurang dari 240 kg per kapita per tahun bisa digolongkan miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita per tahun. Secara lebih terinci Sajogyo membagi lagi indikator kemiskinan tersebut menjadi tiga kelompok :

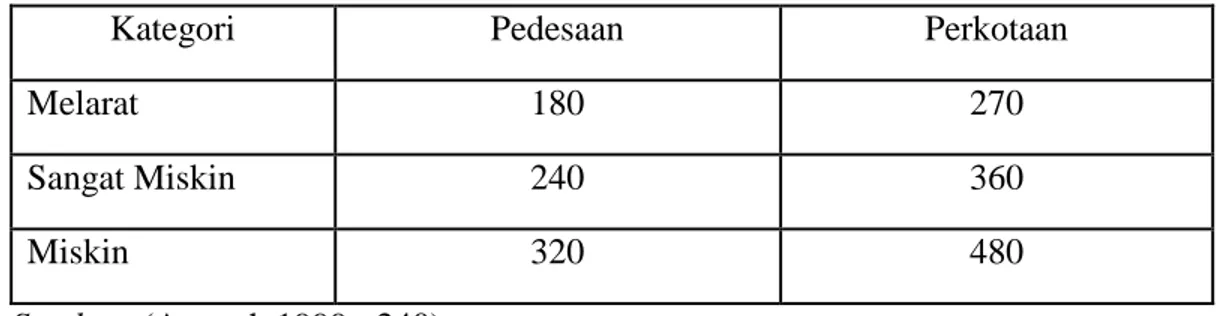

Tabel 2.1 Kategori Kemiskinan Menurut Sajogyo di Pedesaan dan Perkotaan (dalam kg per kapita)

Kategori Pedesaan Perkotaan

Melarat 180 270

Sangat Miskin 240 360

Miskin 320 480

Sumber: (Arsyad, 1999 : 240)

Namun sejak tahun 1979 garis melarat dihilangkan dan kemudian ditambah dengan garis nyaris miskin yaitu dengan 480 kg di desa dan 720 kg di perkotaan. 2) Tingkat pendapatan

Pada daerah perkotaan pendapatan yang dibutuhkan untuk melepaskan diri dari kategori miskin adalah Rp 4.522,00 perkapita pada tahun 1976, sedang pada tahun 1993 adalah Rp 27.905,00. Sedangkan untuk daerah perdesaan pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan

daerah perkotaan yakni sekitar Rp 2.849,00 pada tahun 1976 dan Rp 18.244,00 pada tahun 1993. Hal ini berarti dapat dipahami karena dinamika kehidupan yang berbeda antara keduanya. Penduduk di daerah perkotaaan mempunyai kebutuhan yang relatif sangat beragam dibandingkan dengan daerah pedesaan sehingga mempengaruhi pula pola pengeluaran.

3) Indikator kesejahteraan rakyat

Selain data pendapatan dan pengeluaran, ada berbagai komponen tingkat kesejahteraan lain yang sering digunakan. Pada publikasi UN (1961) yang berjudul Definition and Measurement of Level of Living: An Interim Guide disarankan 9 komponen kesejahteraan yaitu: kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi, dan kebebasan. Singarimbun dan Penny (1976:96) mengatakan bahwa konsep kecukupan sebagai batas kemiskinan. Batas kecukupan diukur dari luasnya tanah garapan. Sebuah rumah tangga petani dianggap berkecukupan apabila menguasai tanah garapan terdiri atas 0,7 hektar sawah tadah hujan ditambah 0,3 hektar pekarangan.

2.1.5 Program Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Mubyarto (2000:229), Inpres No. 5/1993 tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan seperti Program IDT adalah salah satu upaya pemerintah untuk menerapkan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Program ini hanya pada tahap awal saja merupakan program pemerintah. Setelah program ini diterima dengan baik oleh rakyat atau penduduk miskin, maka selanjutnya diselenggarakan oleh rakyat sendiri dan sesudah itu berhasil tidaknya dan bermanfaat

tidaknya bagi rakyat untuk seterusnya, merupakan gerakan masyarakat dan menjadi tanggung jawab masyarakat sendiri. Program ini sudah berhasil diterapkan terutama di daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali, antara lain karena pengaruh lembaga-lembaga adat yang kuat dan mapan.

Pada Sidang Kabinet Terbatas tanggal 22 April 1997 Presiden Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK) melalui peningkatan upaya yang bersifat koordinatif lintas sektor yang mencakup: 1) program keluarga sejahtera, 2) program pengembangan wilayah luar Jawa dan Bali, 3) program pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi. Penetapan Program Kesejahteraan Sosial (PROKERSOS) sebagai salah satu program pokok MPMK, disamping Program Keluarga Sejahtera (PROKESRA) melalui IDT merupakan pengakuan akan peranan dan kontribusinya dalam penaggulangan kemiskinan dan sekaligus merupakan peluang dan tantangan untuk mampu menampilkan kinerja dan produktivitas yang tinggi. PROKERSOS dalam rangka MPMK menggunakan pendekatn Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan taraf kesejahteran sosial. Hingga saat ini program tersebut masih dilaksanakan oleh pemerintah.

2.1.6 Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Subagyo (2000 : 23) efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Tingkat efektivitas program dalam hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Apabila realisasi program 1 persen

sampai dengan 50 persen dari target termasuk efektivitas rendah, sedangkan apabila realisasi program antara 51 persen smpai dengan 100 persen dari target, termasuk efektivitas tinggi.

Pengukuran tingkat efektivitas menggunakan standar Litbang Depdagri Republik Indonesia 1991 (Prapta, 2007:28), sebagai berikut.

1) Koefisien efektivitas bernilai di bawah 40% = sangat tidak efektif 2) Koefisien efektivitas bernilai 40% - 59,99% = tidak efektif 3) Koefisien efektivitas bernilai 60% - 79,99% = cukup efektif 4) Koefisien efektivitas bernilai di atas 79,99% = sangat efektif

Tingkat efektivitas dapat dievaluasi terkait dengan variabel input, proses dan juga output. Variabel input meliputi: ketepatan sasaran, tujuan dan tingkat sosialisasi, variabel proses meliputi: ketepatan penggunaan dana, respon terhadap keluhan, dan pemantauan, sedangkan variabel output meliputi kondisi ekonomi setelah menerima bantuan kube dan pendapatan keluarga.

2.1.7 Pengertian dan Tujuan Program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama

Program Kesejahteraan Sosial (PROKERSOS) merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat menikmati kehidupan secara layak dan berperan dalam pembangunan. Kebijakan pokok pembangunan kesejahteraan sosial dalam REPELITA VI meliputi: 1) Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan sosial sehingga mampu mendukung tumbuhnya sikap dan tekad kemandirian, manusia dan

masyarakat Indonesia dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), 2) Memperluas jangkauan dan pelayanan sosial yang semakin adil dan merata, 3) Peningkatan profesionalitas pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial secara terarah, terencana, terorganisasi dan melembaga atas dasar solidaritas sosial.

Program Kesejahteraan Sosial (PROKERSOS) secara keseluruhan meliputi: 1) Bantuan Kesejahteraan Soisial Fakir Miskin, 2) Pembinaan Kesejahteraan Sosial masyarakat Terasing, 3) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, 4) Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, 5) Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar, 6) Peningkatan Peranan Wanita di Bidang Kesejahteraan Sosial, 7) Pembinaan Keluarga Muda Mandiri, 8) Pembinaan Karang Taruna, 9) Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, 10) Pembinaan Nilai-nilai Kepeloporan, Keperintisan, dan Kepahlawanan, 11) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dengan Korban Penyalahgunaan Narkoba, 12) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, 13) Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat, 14) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Bencana, 15) Pembinaan Anak dan Remaja, dan 16) Jaminan, Perlindungan dan asuransi Kesejahteraan Sosial.

Program Kesejahteraan Sosial (PROKERSOS) dalam rangka Menetapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK) menggunakan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dilandasi pertimbangan akan kenyataan berbagai keterbatasan yang melekat pada perorangan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) termasuk keluarga miskin. Penanganan secara kelompok dimaksudkan guna menumbuhkembangkan semangat kebersamaan dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan PROKERSOS untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses PROKERSOS dalam rangka Menetapkan Program Menghapuskan Kemiskinan (MPMK). Pembentukan KUBE dimulai dari proses pemebentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan keterampilan berusaha, bantuan stimulus dan pendampingan. Kegiatan usaha ekonomi produktif yang dilakkukan antara lain di bidang pertanian, peternakan, perikanan, home industry, jasa-jasa serta usaha-usaha kesejahteraan sosial yang disesuaikan dengan permasalahan sosial dan kebutuhannya.

Dasar hukum yang digunakan dalam pembentukan program ini antar lain: 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 dan 34

2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

4) Peraturan pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.

5) Keppres RI Nomor 124 Tahun 2001 jo No. 8/2002 tenteang Komite Penanggulangan Kemiskinan.

6) Kepmensos Nomor 50/PEGHUK/2002 tentang Tim Penanggulangan Kemiskinan Departemen Sosial RI.

Tujuan KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan, melalui:

1) Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok

2) Peningkatan pendapatan 3) Pengembanagan usaha

4) Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar.

2.2 Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya

Kuta (2004) membahas efektivita program Kelompok Belajar Usaha (KBU) dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten Karangasem. Variabel yang digunakan adalah kejelasan tujuan program, ketepatan sasaran program, ketepatan penggunaan dana program, kemungkinan pengembalian dana program, tinggi rendahnya tingkat bunga pinjaman dan pelatihan usaha. Dalam penelitian tersebut dipergunakan teknik analisis deskriptif dan teknik analisis uji beda dan uji t antara pendapatan sebelum dan sesudah menjadi kelompok belajar usaha (KBU). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa program kelompok belajar usaha (KBU) dalam

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi dan berdampak positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di pedesaan.

Dari penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dengan penelitian sekarang, yang membedakan adalah pada lokasi, periode waktu dan objek penelitian. Objek penelitian sebelumnya mengenai efektivitas program Kelompok Belajar Usaha dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Sedangkan penelitian sekarang mengenai efektivitas dan dampak dari program kelompok usaha bersama dalam pemberdayaan fakir miskin di kota Denpasar.

Pada penelitian Lison (2003) yang diteliti adalah mengenai efektivitas penanggulangan kemiskinan terhadap keluarga pra sejahtera di kabupaten Badung dengan menggunakan 3 metode analisis yaitu pertama, analisis matematika dan statistik sederhana, kedua analisis Non Parametrik uji 2 sampel berpasangan Wilcoxon dan ketiga analisis Statistik dan analisis Kuantitatif dan untuk teknik pengumpulan data pada penelitian tersebut di sebutkan bahwa secara umum program penanggulangan kemiskinan terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera di Kabupaten Badung efektifitasnya tinggi dan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan keluarga, kepedulian masyarakat, serta menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera dan tahapan keluarganya bergeser ketahapan yang lebih tinggi.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pertama daerah penelitiannya berbeda dimana sebelumnya mengambil tempat di kabupaten Badung sedangkan pada penelitian ini mengambil tempat di kota Denpasar, kedua sebelumnya mengenai

efektifitas program penaggulangan kemiskinan terhadap keluarga pra sejahtera, sedangkan pada penelitian ini mengenai efektivitas program pemberdayaan fakir miskin kelompok usaha bersama. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang efektivitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Suweta (2003) dengan judul ”Efektivitas Program Gianyar Sejahtera Dalam Pengentasan Keluarga Pra Sejahtera di Kabupaten Gianyar”. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh sebanyak 82,86 persen responden telah berhasil dientaskan ketahapan yang lebih tinggi, diantaranya 62,90 persen naik ke KS I, 12,36 persen naik ke KS II dan 6,99 persen naik ke KS III. Walaupun tingkat pendapatan mengalami kenaikan yang cukup signifikan setelah menerima bantuan, namun peningkatan pendapatan tersebut belum mampu mengentaskan keluarga pra sejahtera yaitu sebesar 17,74 persen.

Perbedaan penelitian Suweta dengan penelitian ini adalah pertama daerah penelitiannya berbeda dimana penelitian sebelumnya mengambil tempat di Kabupaten Gianyar sedangkan penelitian ini mengambil tempat di Kota Denpasar.. Kedua, pada penelitian sebelumnya yang diteliti tentang program Gianyar Sejahtera sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang Program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang efektivitas program.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan pokok permasalahan yang di dukung dengan teori-teori yang relevan, maka hipotesis yang dapat diajukan penelitian ini adalah:

1) Program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama (PROKERSOS KUBE) dalam memberdayakan fakir miskin di Kota Denpasar sangat efektif. 2) Program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama (PROKERSOS

KUBE) memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan pendapatan fakir miskin di Kota Denpasar.

3) Program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama (PROKERSOS KUBE) memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kesempatan kerja fakir miskin di Kota Denpasar.