1

BAB I.

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Lahan merupakan bagian dari bentang alam yang mencangkup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi atau relief tanah, hidrologi dan vegetasi alami yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan, termasuk yang telah dipengaruhi oleh berbagai aktivitas flora, fauna dan manusia baik di masa lalu maupun saat sekarang, seperti reklamasi atau tindakan konservasi tanah pada suatu lahan tertentu (Djaenudin, dkk, 2003). Lahan penting dalam kehidupan manusia karena menjadi tempat dalam melakukan semua kegiatannya sehari-hari. Setiap kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan lahan sesuai dengan penggunaannya, contohnya lahan untuk permukiman atau tempat tinggal, pertanian, industri, infrastruktur jalan dan fasilitas umum lainnya. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan atas lahan, maka terjadi perubahan penggunaan lahan agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Manusia melakukan perubahan penggunaan lahan menjadi penggunaan lahan yang baru untuk memenuhi kebutuhannya terhadap suatu lahan, contohnya manusia membangun pemukiman baru dengan membuka hutan atau menempati lahan kosong.

Pembagian penggunaan lahan diatur dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut dalam sebuah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW untuk setiap daerah berbeda-beda, setiap RTRW memberikan informasi penggunaan tanah pada pembangunan suatu wilayah, serta berperan penting dalam menentukan letak-letak dan pengaturan tata wilayah dalam suatu daerah (Handayani 2014). Sejauh ini pemerintah Kabupaten Nganjuk menerapkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2010 – 2030 yang mengatur pembagian tanah sesuai dengan pengunaannya masing-masing.

Di Kabupaten Nganjuk terjadi perubahan lahan pertanian seiring meningkatnya kebutuhan lahan baru, salah satunya kebutuhan terhadap lahan industri. Beberapa kecamatan di Kabupaten Nganjuk memiliki area persawahan luas dengan akses jalan yang baik, keuntungan tersebut menjadikan wilayah ini

berpotensi sebagai pembangunan industri. Pembangunan industri dilakukan di sekitar jalan yang menjadi jalur utama untuk mempermudah proses distribusi dan pemasokan bahan baku. Sementara area tersebut sebelumnya merupakan lahan pertanian yang subur dan mendukung hasil produksi di sektor pertanian. Selain faktor lokasi dan ketersediaan tanah, adanya Pasar Bebas Asean 2015 membuat Perusahaan Industri dalam negeri yang mulai mengembangkan wilayah pemasarannya dari Surabaya yang merupakan pusat industri Jawa Timur, menyebar ke kota disekitarnya termasuk Kabupaten Nganjuk.

Perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Nganjuk tersebut harus terarah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku. Dampak dari perubahan penggunaan lahan yang kurang perencanaan dan pengawasan akan menimbulkan ketimpangan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah perubahan penggunaan lahan tersebut sudah sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah setempat.

Penelitian ini melakukan evaluasi atau penilaian terhadap kesesuaian antara perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan industri dengan peraturan RTRW yang berlaku di Kabupaten Nganjuk. Evaluasi kesesuaian tersebut disajikan dalam bentuk peta yang menggambarkan adanya perubahan pada lahan pertanian menjadi lahan industri pada tahun 2011–2014. Teknik yang digunakan adalah dengan mengabungkan data industri dengan Peta Tutupan Lahan Tahun 2009 yang telah dilakukan klasifikasi menjadi lahan pertanian dan non pertanian, selanjutnya untuk mengetahui kesesuaian perubahan penggunaan lahan tersebut dengan RTRW yang berlaku, maka digabungkan kembali dan dianalisis dengan Peta RTRW Kabupaten Nganjuk tahun 2010–2030. Hasil tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan bagi instansi terkait seperti Bappeda dalam melakukan evaluasi RTRW setiap lima tahun sekali dan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan rencana pembangunan Kabupaten Nganjuk dimasa mendatang.

I.2. Rumusan Masalah

Evaluasi kesesuaian perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri di Kabupaten Nganjuk terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2010–2030 yang sudah berjalan selama 4 tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Kabupaten Nganjuk perlu dilakukan, serta mengetahui besar luas lahan yang mengalami perubahan.

I.3. Pertanyaan Penelitian Pertanyaan penelitian yang dapat disusun sebagai berikut:

1. Apakah perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian ke lahan industri yang terjadi pada Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2010–2030 Kabupaten Nganjuk?

2. Berapakah luas lahan pertanian yang mengalami perubahan penggunaan lahan menjadi industri tersebut?

I.4. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini:

1. Lokasi Penelitian adalah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

2. Penelitian ini mengevaluasi perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri selama tahun 2011–2014 dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2010–2030 Kabupaten Nganjuk.

I.5. Tujuan Kegiatan

Tujuan Penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Melakukan evaluasi kesesuaian perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri di Kabupaten Nganjuk selama 4 tahun dari tahun 2011 sampai 2014 terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2010– 2030 Kabupaten Nganjuk yang berlaku.

2. Mengetahui luas area yang telah berubah penggunaan lahannya tersebut, kemudian menyajikan perubahan pada suatu peta.

I.6. Manfaat Kegiatan

1. Dapat digunakan sebagai referensi ilmu pengetahuan, seperti ilmu perencanaan wilayah dalam bidang perencanaan wilayah.

2. Dapat digunakan oleh instansi terkait seperti Bappeda dan BPN, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pertanahan dan evaluasi RTRW yang dilakukan setiap lima tahun sekali.

I.7. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan perubahan penggunaan lahan dalam kurun waktu tertentu, seperti yang dilakukan oleh Rosyida (2011), Handayani (2013) dan Supriyanti (2007).

Rosyida (2011) melakukan penelitian untuk mengetahui besar luas perubahan lahan pertanian ke non pertanian di wilayah Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman yang merupakan daerah yang mengalami perkembangan pembangunan fisik yang pesat, terutama kebutuhan untuk non pertanian seperti pemukiman, industri, pengembangan kota, dan bangunan. Data yang digunakan adalah Peta Penggunaan Lahan Tahun 2002, Peta Penggunaan Lahan Tahun 2008, Peta Administrasi Kecamatan Gamping Tahun 2004. Proses yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan klasifikasi terhadap penggunaan lahan menjadi 2 klasifikasi utama yaitu lahan pertanian dan lahan non pertanian, kemudian dilakukan penggabungan peta dengan menggunakan ArcView 3.3. Dari proses tersebut didapatkan hasil pada Peta Penggunaan Lahan tahun 2002 luas lahan pertanian sebesar 1811,169 Ha, luas lahan non pertanian sebesar 1011,742 Ha dengan total luas keduanya 2822,911 Ha (presentase untuk lahan pertanian sebesar 64,16%, serta presentase untuk lahan non pertanian sebesar 35,84%). Untuk total luas lahan pada Peta Penggunaan Lahan Tahun 2008 2822,812 Ha, dengan luas lahan pertanian sebesar 1473,588 Ha (presentase sebesar 52,20%) dan lahan non pertanian seluas 1349,224 Ha (presentase sebesar 47,80%). Dalam kurun waktu 6 tahun, luas lahan pertanian yang berubah menjadi lahan non pertanian yaitu untuk lahan pertanian pada tahun 2002 seluas 1811 Ha dan pada tahun 2008 sebesar 1474 Ha, maka terjadi penyusutan sebesar 337 Ha, dengan presentase 11,94%. Lahan non pertanian pada tahun 2002 sebesar 1012 Ha, sedangkan tahun 2008 ebesar 1349 Ha, maka terjadi peningkatan sebesar 337 Ha, dengan presentase sebesar 11,94%.

Handayani (2013) dalam skripsinya, melakukan evaluasi penggunaan lahan yang berubah penggunaannya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Bantul. Penelitian tesebut menggunakan data citra Quickbird tahun 2011, peta batas administrasi Kecamatan Bantul, peta RTRW penggunaan lahan Kecamatan Bantul, dan data penggunaan lahan yang diperoleh di lapangan. Metode yang digunakan dengan melakukan overlay pada citra dan peta kemudian melakukan evaluasi kesesuaian atau ketidaksesuaian penggunaan lahan Kecamatan Bantul tahun 2013 dengan RTRW penggunaan lahan Kecamatan Bantul tahun 2010 sampai dengan tahun 2030. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah jumlah klas pada penggunaan lahan di Kecamatan Bantul hasil interpretasi visual diperoleh 7 klas penggunaan lahan, dan setelah dilakukan cek lapangan terhadap penggunaan lahan diperoleh 8 klas penggunaan lahan. Penelitian ini juga menghasilkan persentase tingkat kesesuaian sebesar 63,18% dan ketidaksesuaian sebesar 36,81% dari hasil perbandingan antara penggunaan lahan tahun 2013 dengan RTRW penggunaan lahan di Kecamatan Bantul tahun 2010 sampai dengan tahun 2030.

Supriyanti (2007) melakukan pemantauan perubahan pengunaan tanah pertanian ke non pertanian dari tahun 1996–2006 untuk wilayah Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta yang relatif cepat agar perubahan dapat dikendalikan. Kajian tersebut menggunakan data citra satelit Quickbird 2003, Ortofoto tahun 1996 dan survei lapangan tahun 2006. Dalam penilitian tersebut, metode yang digunakan adalah melakukan interpretasi citra secara visual bersamaan dengan proses digitasi untuk pembuatan peta, kemudian keduanya dilakukan overlay

untuk melihat besar perubahan yang terjadi. Hasil penelitian menyatakan bahwa dari tahun 1996–2006 wilayah tersebut mengalami perubahan tanah yang cukup tinggi sebesar 6,364 ha menjadi perumahan dan perubahan tersebut sesuai dengan Peta RUTRK kota Yogyakarta.

I.8. Landasan Teori

I.8.1. Penggunaan Lahan

Sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan manusia. Salah satu contoh sumber daya alam yaitu lahan. Lahan mempunyai peranan penting dalam

produksi dan digunakan sebagai tempat hidup manusia dalam melakukan segala aktivitasnya.

Penggunaan lahan adalah segala campur tangan manusia baik secara permanen maupun secara psikis terhadap kumpulan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan material maupun spiritual atau kedua-duanya (Handayani, 2013).

Menurut Kusumowidagdo, dkk (2008) istilah penutup lahan (land cover) terkait dengan tipe atau jenis penutup lahan yang tampak pada permukaan bumi. Contoh dari jenis penutup lahan antara lain: daerah terbangun danau, pepohonan, lahan terbuka, dan pertanian. Istilah penggunaan lahan lebih berkaitan dengan aturan yang diberlakukan untuk menata penutup lahan (fungsi lahan), misalnya saja di dalam daerah terbangun terdapat komplek militer, perumahan, perkantoran, perniagaan, selain itu dapat diketahui bangunan, pepohonan, rerumputan di suatu wilayah dari jenis penggunaan lahannya. Pemahaman penutup lahan dan penggunaan lahan sangat penting untuk perencanaan dan aktivitas pengelolaan permukaan bumi.

Peta penggunaan lahan dapat menunjukkan orientasi (arah) kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dari peta tersebut dapat dilihat perbandingan luas lahan pertanian dan pemukiman, sumber kehidupan masyarakat berasal dari pertanian atau industri, dan banyak lagi kesimpulan yang dapat dikemukakan dari peta penggunaan lahan dengan melakukan analisis secara teliti dan mengaitkaan faktor satu dengan lainnya (Ritohardoyo, 2002).

I.8.2. Klasifikasi Penggunaan Lahan

Klasifikasi adalah proses penetapan obyek-obyek, kenampakan atau satuan-satuan menjadi kumpulan-kumpulan, di dalam suatu sistem pengelompokan yang dibedakan berdasarkan sifat-sifat khusus, atau berdasarkan kandungan isinya. Klasifikasi lahan merupakan suatu pengaturan satuan-satuan lahan ke dalam berbagai kategori berdasarkan sifat-sifat lahan atau kesesuaian untuk penggunaanya. Prosedur klasifikasi lahan dapat bervariasi dari dari suatu sistem ke sistem lainnya, karena adanya perbedaan-perbedaan dalam prinsip, asumsi dan kepetingannya. Untuk keperluan yang sama, sifat lahan dapat diintegrasikan secara berbeda yaitu dengan

memberikan bobot yang berbeda dalam kombinasi yang tidak serupa. Sebagian besar dari sistem klasifikasi lahan dilakukan dengan jalan membagi lahan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil yang merupakan satuan-satuan lahan yang lebih seragam, serta deskripsi yang lebih sederhana (Ritohardoyo, 2002).

Menurut Ritohardoyo (2002), klasifikasi penggunaan lahan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu lahan pertanian dan lahan non pertanian. Lahan pertanian adalah lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, sedangkan lahan non pertanian merupakan lahan yang dimanfaatkan untuk hal-hal diluar pertanian seperi pembangunan perumahan, industri, perusahaan, perkantoran dan fungsi diluar pertanian lainnya. Jenis penggunaan lahan yang termasuk dalam kategori lahan petanian meliputi: sawah, tegal, ladang, perkebunan. Kategori lahan non pertanian meliputi: permukiman, lapangan olah raga, stadion, hutan, waduk, telaga, danau, rawa.

I.8.3. Perubahan Penggunaan Lahan

Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda (Wahyunto dkk, 2001).

Menurut Zuhri (2006), perubahan penggunaan lahan adalah berubahnya bentuk penggunaan lahan yang satu menjadi bentuk penggunaan lain yang dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Perubahan penggunaan lahan yang bersifat musiman yaitu perubahan lahan sebanyak dua kali atau lebih yang disebabkan oleh adanya penyesuaian dengan faktor musim. Perubahan jenis ini biasanya terjadi pada lahan pertanian tanaman pangan.

b. Perubahan penggunaan lahan yang bersifat permanen yaitu perubahan penggunaan lahan dalam periode waktu yang relative lebih lama. Perubahan jenis ini disebabkan oleh faktor perubahan alam atau karena faktor kehendak manusia itu sendiri. Contohnya penggunaan semula

lahan pertanian, setelah beberapa waktu kemudian lahan tersebut menjadi lahan pemukiman, industri dan lain sebagainya.

Perubahan penggunaan lahan ini sesuai dengan tujuan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga perubahan penggunaan lahan yang terjadi sangat bervariasi.

Perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang fisik, yang berupa pemukiman sebagai tempat tinggal, perkantoran dan perindustrian sebagai tempat bekerja dan jenis penggunaan lainnya. (Parningotan, 2010).

Terkait dengan meningkatnya kebutuhan lahan yang tinggi maka perubahan lahan yang terjadi semakin meningkat, untuk itu perlu dilakukan pemantauan. Menurut Supriyanti (2007), pemantauan perubahan penggunaan lahan merupakan suatu proses pengamatan ataupun pemonitoran terhadap lahan yang digunakan sebagai objek. Lahan diatur agar jumlahnya relatif tetap agar tidak menimbulkan konflik kepentingan untuk berbagai penggunaan. Dalam perencanaan pembangunan Indonesia acuan untuk penyusunan rencana tata ruang disusun berdasarkan konsep perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga kabupaten atau kota.

Berbagai jenis perubahan penggunaan lahan tersebut memerlukan perizinan dari dinas pemerintahan terkait seperti BPN dan Bappeda agar setiap perubahan tersebut dapat terkontrol dan tidak menyalahi Rencana Tata Ruang Wilayah setempat. Perubahan tersebut dituliskan oleh Bappeda dalam Data permohonan perizinan penggunaan tanah, sedangkan oleh BPN dituliskan dalam Izin Lokasi atau Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).

Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang memiliki dan menguasai tanah untuk merubah penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian sesuai dengan peruntukkannya dan rencana tata guna tanah. Sementara itu, izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan

tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Sebagai dasar hukum pelaksanaan izin lokasi adalah Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan National Nomor 2 tahun 1999 (Supriyanti, 2007).

I.8.4. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah

I.8.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pengertian mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010–2030 adalah sebagai berikut (Anonim, 2011):

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (Bab 1 pasal 1 angka 4).

2. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional (Bab 1 pasal 1 angka 8).

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana tata ruang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW berupa rencana operasional pembangunan wilayah kabupaten sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten (Bab 1 pasal 1 angka 31).

4. Lingkup muatan RTRW mencangkup: tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan stategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, serta pengawasan penataan ruang. RTRW Kabupaten berlaku selama 20

(dua puluh) tahun dan akan ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali (Bab 1 pasal 2 ayat 2 dan 3).

5. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Nganjuk sebagai pusat kawasan peruntukan pertanian di wilayah tengah pada wayah Provinsi Jawa Timur yang didukung dengan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata, perdagangan, jasa dan industri yang berdaya saing (Bab 2 pasal 4).

Dalam rencana penataan ruang wilayah kabupaten disebutkan bahwa struktur ruang wilayah digambarkan dengan perwujudan sistem pusat pelayanan terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah (Bab III pasal 7 ayat 1). Sistem pusat pelayanan tersebut meliputi sistem perkotaan dan pedesaan yang mencangkup (Bagian III pasal 9 ayat 1):

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. PKL tersebut berada di Perkotaan Nganjuk . 2. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp) kawasan

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan yang dipromosikan yang kemudian hari akan ditetapkan sebagai PKL. Pusat kegiatan lokal yang dipromosikan meliputi Kecamatan Kertosono, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Berbek, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Lengkong.

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK meliputi: Kecamatan Loceret, Kecamatan Pace, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Bagor, Kecamatan Wilangan, Kecamatan Baron, Kecamatan Prambon, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Patianrowo, dan Kecamatan Jatikalen.

4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Wilayah PPL meliputi:

a. Desa Kebonagung dan Desa Margopatut Kecamatan Sawahan; b. Desa Blongko Kecamatan Ngetos;

c. Desa Salamrojo Kecamatan Brebek; d. Desa Bajulan Kecamatan Loceret;

e. Desa Kecubung dan Desa Plosoharjo Kecamatan Pace;

f. Desa Kedungombo, Desa Sambirejo dan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom;

g. Desa Baleturi dan Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon; h. Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot;

i. Desa Kudu Kecamatan Kertosono;

j. Desa Ngepung dan Desa Babadan Kecamatan Patianrowo, k. Desa Katerban Kecamatan Baron;

l. Desa Ngujung dan Desa Karangsemi Kecamatan Gondang; m. Desa Nglundo dan Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro;

n. Desa Selorejo, Desa Girirejo dan Desa Gemenggeng Kecamata Bagor;

o. Desa Ngadipiro dan Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan;dan

p. Desa Mlorah, Desa Ngadiboyo, Desa Sidokare, Desa Talun dan Desa Mungkung Kecamatan Rejoso.

Selanjutnya untuk sistem jaringan prasarana wilayah teridiri atas (Bagian III pasal 10) :

a. sistem jaringan transportasi, b. sistem jaringan energi;

c. sistem jaringan telekomunikasi; d. sistem jaringan sumber daya air; dan e. sistem jaringan prasarana lingkungan.

Sistem jaringan transportasi berupa sistem jaringan transportasi darat yang terdiri atas jaringan jalan, jaringan jalur kereta api dan moda angkutan jalan (Bab III pasal 11 ayat 1 dan 2). Jaringan jalan yang dimaksud berdasarkan hirarki dan fungsi pelayanan, meiputi (bab III pasal 12 ayat 1):

a. Jalan nasional sebagai jalan arteri primer dimaksud meliputi ruas; Surabaya – Mojokerto – Jombang – Kertosono – Nganjuk – Caruban – Ngawi – Mantingan;

b. Jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer dimaksud meliputi ruas:

1. Nganjuk-Bojonegoro; 2. Kediri-Nganjuk;dan

3. Kertosono-Lengkong-Jatikalen merupakan jalan strategis Provinsi.

c. Jalan kabupaten sebagai jalan kolektor dan lokal primer/sekunder, meliputi:

1. ruas jalan kolektor Loceret – Tanjunganom – Prambon – Ngronggot – Kelutan, Prambon – Tanjunganom – Baron, Guyangan – Tiripan – Candirejo, Nganjuk – Rejoso – Gondang – Lengkong – Jatikalen, Jalan masuk (Interchange) TOL Jombang – Kertosono – Nganjuk – Ngawi dan rencana jalan lingkar Willis yang menghubungkan perbatasan Madiun – Nganjuk sampai Perbatasan Kediri – Nganjuk, jalan kolektor dalam kawasan perkotaan Nganjuk, jalan Loceret – Berbek – Sawahan;

2. ruas jalan Kertosono – Trayang – Banjarsari – Kelutan merupakan jalan strategis kabupaten;dan

3. ruas jalan lokal antar kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk dan jalan penghubung Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk – Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

d. Rencana pengembangan jalan bebas hambatan meliputi 1. Ngawi-Kertosono;dan

2. Kertosono-Mojokerto.

I.8.4.2. Rencana Pola Ruang Wilayah

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten 20 (dua puluh) tahun yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 (dua puluh) tahun (Bab I pasal 1 angka 30).

Pada Rencana Pola Ruang disebutkan bahwa wilayah akan terbagi menjadi dua yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya (Bab IV Pasal 17 ayat 1). Kawasan budidaya yang dimaksud terdiri atas:

a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perikanan; e. kawasan peruntukan pertambangan; f. kawasan peruntukan industri; g. kawasan peruntukan pariwisata; h. kawasan peruntukan permukiman; dan i. kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud, terdiri atas (Bab IV Pasal 31 ayat 1 dan 2):

a. industri sedang sampai besar; dan b. industri kecil dan rumah tangga.

Kawasan peruntukan Industri sedang sampai besar sebagaimana dimaksud adalah industri yang mempunyai skala produksi regional sampai nasional dan ekspor dengan jenis industri permesinan dan alat angkutan,listrik dan elektronika, tekstil, pengolahan bahan galian bukan logam, kertas, tekstil, jasa, dan industri lainnya, ditetapkan lokasinya di sepanjang koridor jalan arteri mulai dari kawasan Kecamatan Kertosono, Kecamatan Baron, sebagian kawasan Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Bagor, Kecamatan Wilangan. Koridor jalan kolektor terletak di kawasan Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Gondang, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Loceret, dan Kecamatan Pace.

Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud terdiri dari jenis industri makanan, minuman, dan kerajinan dengan lokasi terletak tersebar permukiman pada koridor jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal maupun jalan lingkungan di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.

I.8.5. Lahan Industri

Lahan Industri merupakan lahan yang digunakan oleh suatu badan hukum, badan usaha milik swasta, maupun badan usaha milik negara sebagai tempat untuk kegiatan komersil, produksi, perakitan, dan maintenance (Ritohardoyo, 2002).

Menurut Jayadinata (1999), pembangunan industri di Indonesia ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, meratakan kesempatan berusaha, dan meningkatkan ekspor dan menghemat devisa, menunjang pembangunan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pembangunan industri dilakukan dalam jangka panjang untuk mencapai struktur ekonomi yang lebih kokoh, dan keadaan pertanian dan industri yang lebih seimbang.

Berbagai jenis industri di Indonesia banyak berkembang di bidang industri makanan, industri tekstil (katun, wol, goni, dll), industri kimia (pupuk, cat, pastik,

dll), dan industri lain seperti peralatan rumah tangga, barang elektronik, barang dari kulit, karet dan lain sebagainya. Semua industri tersebut memerlukan lahan sebagai lokasi pembangunan industri tersebut. Dalam penggunaan lahan untuk industri dapat digunakan standar luas yang meliputi tanah untuk pabrik, garasi, gudang, ruang makan, dan ruang terbuka lainnya yang dihitung dengan satuan luas meter persegi atau hektar (Jayadinata, 1999).

I.8.6. Peta dan Kartografi

Peta adalah suatu penyajian grafis dari seluruh atau sebagian muka bumi pada suatu skala peta dan sistem proyeksi peta tertentu. Peta menyajikan unsur-unsur di muka bumi dengan cara memilih, menseleksi atau mengenarilasasi sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembuatan peta tersebut (Soendjojo dan Riqqi, 2012).

Peta dapat diklasifikasikan berdasarkan empat segi (Riyadi, 1994), yaitu : 1. Jenis peta

Berdasarkan jenisnya, peta dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu :

a. Peta foto, yaitu peta yang dihasilkan dari mosaik foto udara atau orhofoto yang dilengkapi dengan garis kontur, nama dan legenda. b. Peta garis, yaitu peta yang menyajikan detil alam dan detil buatan

manusia dalam bentuk simbol titik, garis dan area.

c. Peta digital, yaitu peta yang merupakan konversi dalam bentuk digital (angka) yang tersimpan dalam komputer.

2. Skala peta

Skala merupakan perbandingan antara jarak di peta dan jarak sesungguhnya di lapangan (di permukaan bumi). Macam skala dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: skala numeris (misalnya 1 : 100.000), skala grafis (berbentuk garis atau bar), dan skala verbal (misalnya 30 cm = 150 km). Besar skala juga terbagi menjadi tiga, yaitu: peta skala besar (skala 1 : 50.000 atau lebih besar), peta skala menengah (skala antara 1 : 50.000 – 1 : 250.000) dan peta skala kecil (skala antara 1 : 250.000 atau lebih kecil).

Peta mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

a. Menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. b. Memperlihatkan ukuran jarak maupun luas suatu tempat di permukaan

bumi.

c. Memperlihatkan bentuk detil dipermukaan bumi, misalnya: gunung, sungai, jalan dan lain sebangainya.

d. Mengumpulkan dan menyeleksi data dari suatu daerah dan menyajikannya di atas peta.

4. Maksud dan tujuan peta Tujuan peta diantaranya:

a. Untuk komunikasi tentang informasi spasial (ruang). b. Untuk menyimpan informasi.

c. Digunakan untuk membantu pekerjaan di bidang konstruksi, misalnya pembuatan dan perbaikan jalan, navigasi, perencanaan dan lain-lain. d. Digunakan untuk membantu dalam perancangan suatu pekerjaan,

misalnya tata kota, tata guna lahan dan lain sebagainya.

e. Untuk analisis data spasial, misalnya perhitungan luas, volume tanah galian dan timbunan, kemiringan lahan atau tanah dan lain sebagainya.

Berdasarkan fungsi peta, maka jenis peta dapat dibedakan menjadi tiga (Soendjojo dan Riqqi, 2012), yaitu:

a. Peta Topografi

Peta topografi menyajikan gambaran umum mengenai muka bumi seperti jalan, sungai, rumah, relief, batas administrasi, vegetasi alami dan nama-nama berbagai objek yang dipetakan.

b. Peta Tematik

Peta tematik adalah suatu bentuk peta yang menyajikan unsur-unsur tertentu dari permukaan bumi sesuai dengan topik atau tema dari peta

bersangkutan. Unsur-unsur yang disajikan pada peta tematik dapat berupa diagram proposional, ringkasan distribusi kuantitatif, simbol titik kuantitatif yang mewakili data pasti dari sejumlah variabel, distribusi kualitatif dari fenomena spesifik dan relasinya, garis-garis yang menghubungkan harga numeric untuk distribusi yang kontinyu, perbedaan garis atau warna yang memperlihatkan arah atau frekuensi pergerakan. Untuk dapat menyajikan unsur-unsur tersebut dengan baik, setiap peta tematik memerlukan informasi topografi sebagai peta dasarnya. Contoh dari peta tematik adalah peta tata guna lahan, peta geologi, peta jumlah penduduk, peta kepadatan penduduk, peta penyebaran penduduk, peta tanah, peta isobar dan peta jalur penerbangan. Peta tematik umumnya digunakan sebagai data analisis dari beberapa unsur permukaan bumi didalam pengambilan suatu keputusan untuk pembangunan. Adanya teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) mempermudah pembuatan peta tematik, karena produk SIG umumnya dalam bentuk peta tematik.

c. Chart

Chart menyajikan unsur-unsur daratan dan lautan untuk keperluan keselamatan layanan navigasi, contohnya peta navigasi laut (nautical chart) dan peta navigasi udara (aeronautical chart).

Kartografi adalah seni, ilmu dan teknik pembuatan peta, dimana lingkup pekerjaan kartografi (Riyadi, 1994), meliputi :

1. Seleksi data untuk pemetaan. 2. Manipulasi dan generalisasi data.

3. Perencanaan (desain) simbol-simbol dan tata letak peta (map lay out). 4. Teknik reproduksi.

Kartografi merupakan disiplin ilmu tua dan muda, disebut sebagai disiplin ilmu tua karena kartografi bisa berarti ekspresi, di mana peta pada masa lampau digunakan sebagai alat komunikasi yang bertahan hingga sekarang. Kartografi disebut sebagai disiplin ilmu muda karena ilmu kartografi telah menjadi subjek dari revolusi inovasi dan teknologi yang terjadi saat ini. Komunikasi tentang informasi spasial melalui peta berarti bahwa dengan melihat atau membaca simbol-simbol dalam suatu peta, maka pengguna peta dapat memahami peta tersebut. Simbol kartografi yang digunakan mewakili data spasial muka bumi pada suatu peta sangatlah penting untuk membedakan data spasial yang akan disajikan (Soendjojo dan Riqqi, 2012).

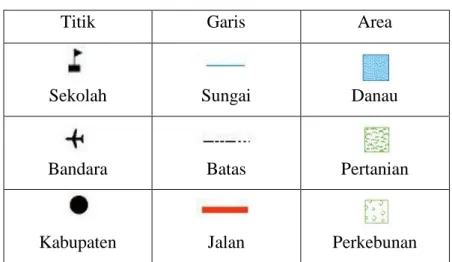

Berdasarkan ciri-cirinya, simbol kartografi dapat diklasifikan menjadi tiga (Riyadi, 1994), yaitu :

1. Simbol titik

Simbol titik digunakan untuk menunjukkan posisi atau lokasi dan identitas dari unsur yang diwakilinya. Aspek skala sangat penting penyajian simbol titik, untuk menggambarkan sebuah kota dengan simbol titik pada skala 1 : 100.000 dapat diwakilkan dalam bentuk titik, tetapi pada skala 1:1000 kota tidak mungkin diwakilkan dengan sebuah titik. Contoh lain dari simbol titik ini adalah untuk menggambarkan titik triangulasi, gereja, masjid dan lain sebagainya.

2. Simbol garis

Simbol garis digunakan jika unsur yang diwakilinya berbentuk garis. Sebagai contoh untuk mewakili jalan, sungai, rel kereta api dan lain sebagainya. 3. Simbol area

Simbol area digunakan untuk menampilkan unsur-unsur yang berhubungan dengan suatu luasan. Seperti pada simbol titik, simbol area juga tergantung pada skala petanya. Simbol area ini dibuat harus memperhatikan bentuk dan isi area, sehingga simbol area tersebut dapat mewakili unsur-unsur di permukaan bumi yang akan digambarkan pada peta, misalnya: simbol yang

mewakili satuan tanah, satuan tata guna tanah, propinsi, Kabupaten, Negara dan lain sebagainya.

Tabel I. 1 Contoh simbolisasi kartografi

Titik Garis Area

Sekolah Sungai Danau

Bandara Batas Pertanian

Kabupaten Jalan Perkebunan