BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.

1 Kemagnetan BahanBerdasarkan perilaku molekulnya di dalam magnet luar, bahan magnet terdiri atas tiga kategori, yaitu: feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Sebagian besar mineral di alam bersifat paramagnetik dan diamagnetik, namun ada juga material yang bersifat feromagnetik. Dari segi kuantitas, keberadaan mineral-mineral ini sangat kecil. Meskipun demikian, keberadaan mineral-mineral tersebut pada tanah atau batuan, fasa, ukuran dan bentuk butiran erat kaitannya dengan perubahan lingkungan yang dialami oleh tanah atau batuan tersebut [Anwar, 2011].

2.1.1 Diamagnetik

Material diamagnetik mempunyai susceptibility magnetik yang kecil dan bernilai negatif. Diamagnetik mempunyai sifat magnet yang paling lemah, yaitu tidak permanen dan hanya muncul selama berada dalam medan magnet luar. Besarnya momen magnet yang diinduksikan sangat kecil, dan dengan arah yang berlawanan dengan arah medan luar. Suseptibilitas volume ( m) untuk bahan padat diamagnetik sekitar -105 [Hadi, 2010]. Jika disimpan di dalam kutub-kutub sebuah magnet listrik yang kuat, material diamagnetik akan ditarik kearah daerah yang medannya lemah, seperti terlihat pada Gambar 2.1.

2.1.2 Paramagnetik

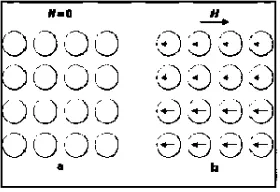

Material paramagnetik mempunyai nilai suseptibilitas magnet yang kecil tapi bernilai positif. Adanya medan magnet luar pada bahan paramagnetic, dwikutub atom yang bebas berotasi akan mensejajarkan arahnya dengan arah medan. Permeabilitas relatif (lebih besar dari pada satu) dan suseptibilitas magnetik akan sedikit naik. Magnetisasi bahan ini akan muncul jika ada medan magnet luar, seperti terlihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Susunan momen dipol material paramagnetic, (a). Tanpa magnet dan (b). Dengan medan magnet [Hadi, 2010].

2.1.3 Feromagnetik

Bahan logam tertentu memiliki momen magnetik permanen tanpa adanya medan magnetik dari luar, dan mempunyai magnetisasi yang besar. Sifat dari feromagnetik, antara lain terdapat pada logam-logam transisi Fe, Co, Ni, dan beberapa logam tanah jarang, seperti: Nd, Gd. Suseptibilitas magnetiknya mencapai 106.

Magnetisasi maksimum atau magnetisasi jenuh (saturation magnetization) Ms dari bahan feromagnetik adalah besarnya magnetisasi dwikutub magnetik dalam bahan padat tersebut seluruhnya sejajar dengan medan dari luar (Gambar 2.3), besarnya kerapatan fluks adalah Bs.

2.1.4 Anti-feromagnetik

Gabungan momen magnetik antara atom-atom atau ion-ion yang berdekatan dalam suatu golongan bahan tertentu menghasilkan persejajaran antiparalel. Gejala ini disebut anti-feromagnetik, sifat tersebut antara lain terdapat pada MnO. Bahan keramik yang bersifat ionik yang memiliki ion-ion Mn2+ dan O2-. Momen magnetik netto tidak ada yang dihasilkan oleh ion O2-, hal ini disebabkan karena adanya aksi saling menghilangkan pada kedua momen spin orbital. Ion Mn2+ memiliki momen magnetik netto, terutama berasal dari gerak spin. Ion-ion Mn2+ ini tersusun dalam struktur kristal sedemikian rupa sehingga momen dari ion yang berdekatan adalah antiparallel [Hadi, 2010].

2.2 Magnet Keramik

Magnet keramik adalah bahan yang tersusun dari senyawa anorganik bukan logam yang pengolahannya melalui perlakuan dengan temperatur tinggi. Kegunaannya ialah dalam bidang kelistrikan, elektronika, mekanik dengan memanfaatkan magnet keramik sebagai magnet permanen, dimana material ini dapat menghasilkan medan magnet tanpa adanya arus listrik yang mengalir dalam kumparan. Disamping itu, magnet permanen juga dapat memberikan medan yang konstan tanpa mengeluarkan daya kontinyu.

Pada umumnya dibagi menjadi tiga jenis:

1. Ferit lunak, mempunyai formula MFe2O4, dimana M = Cu, Zn, Ni, Co, Fe, Mn, dan Mg, dengan struktur kristal seperti mineral spinel. Sifat bahan ini mempunyai permeabilitas, hambatan jenis tinggi dan koersivitasnya rendah.

2. Ferit keras, adalah turunan dari struktur magneto plumbit yang dapat ditulis sebagai MFe12O19, dimana M = Ba, Sr, Pb. Bahan ini mempunyai gaya koersivitas dan remanen yang tinggi dan mempunyai struktur kristal haksagonal dengan momen–momen magnetik yang sejajar dengan sumbu c.

Magnet keramik yang nerupakan magnet permanen mempunyai struktur hexagonal close-packed (HCP). Dalam hal ini bahan yang sering digunakan adalah Barium Ferrite (BaO.6Fe2O3), dapat juga barium digantikan bahan yang

menyerupai (segolongan) dengannya, yaitu seperti Strontium [Allan, 2014]. Remanensi (Br) menentukan fluks densitas yang tersisa setelah pergeseran medan magnet dan hal itu merupakan besaran dari kekuatan magnet. Koersivitas (HCB) adalah besaran dari resistansi magnet terhadap medan demagnetisasi. Kinerja magnet biasanya ditentukan oleh energi produknya (BHmax), diartikan sebagai hasil kali dari fluks densitas (B) dan koersivitas (H). Jika loop histeresis untuk bahan magnetik tertentu yang telah dibuat diukur, maka energi produk dari magnet tersebut dapat diperoleh dengan mudah [Buschow, 2004].

2.3 Sampel Penelitian

Pada penelitian ini digunakan bahan baku: Barium heksaferit (BaFe12O19),

Besi Fe dan Molibdenum (Mo). Ke-tiga bahan baku tersebut akan diulas karakteristik dan fungsinya di bawah ini.

2.3.1 Barium Heksaferit

Barium ferit termasuk ke dalam kelompok ferrite, yaitu: oksida Fe dan logam lainnya. Ferrite merupakan kelompok terpenting dari material ferimagnetik. Sifat ferimagnetik hampir sama dengan feromagnetik, hanya saja tingkat magnetisasi saturasinya lebih rendah dari feromagnetik. Material ferimagnetik mengalami magnetisasi spontan pada temperatur kamar. Magnetisasi spontan ini akan hilang pada temperatur di atas temperatur Curie, dan sifatnya berubah menjadi paramagnetik.

medan saturasi yang lebar, serta kestabilan kimianya yang tinggi [Cullity, 1972 dan Mukhlisin, 2013].

Barium heksaferit (BaFe12O19), memiliki struktur heksagonal, dan memiliki nilai a = b ≠ c. Nilai sudut α = = 90odan = 120o. Setiap satu kristal Barium heksaferit (BaFe12O19) terdapat dua molekul barium heksaferit. Jadi setiap satu kristal Barium heksaferit (BaFe12O19) terdapat 2 atom Ba, 24 atom Fe, dan 38 atom O [Panjaitan, 2015].

Barium haksaferit banyak diaplikasikan pada alat elektronik, seperti: radio, video recorder, disk driver, dan microwave. Dalam bidang militer Barium heksaferit digunakan sebagai bahan pembuat material Radar [Ambarwati, 2014]. Keuntungan dari Barium heksaferit ialah harganya yang relatif murah, memiliki anisotropi yang cukup besar, nilai koersivitas yang tinggi (6700 Oe), temperatur Curie 450oC, magnetisasi saturasi yang besar (78 emu/g), dan tahan korosi [Ambarwati.2014]. Untuk menghasilkan bahan Barium heksaferit, dapat dilakukan proses sintesis diantaranya kristalisasi dari kaca, mekano-kimia, metalurgi serbuk (mechanical alloying), high ball milling, mekanik paduan sol-gel, dan kopresipitasi [Ambarwati, 2014].

Barium heksaferit memilki saturasi magnetisasi dan koersivitas intrinsic yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan sifat anisotropik material meningkat dan sifar absorbsinya menjadi lemah. Sifat magnetik, terutama koersivitas pada ukuran butir, dan nilai koersivitas yang rendah dibutuhkan pada pembentukan material absorber. Barium M-Heksaferit merupakan material yang memiliki kemampuan untuk menyerap gelombang mikro, akan tetapi medan koersivitas (Hc) terlalu tinggi. Tingginya nilai medan koersivitas menyebabkan sifat anisotropik material semakin meningkat sehingga sifat absorbsinya menjadi semakin lemah. Dengan menurunkan nilai medan koersivitas bahan magnetik ini berarti menurunkan medan anisotropi magnetokrsitalinnya [Ambarwati, 2014].

2.3.2 Besi (Fe)

logam lainnya. Logam Ferro terdiri dari komposisi kimia yang sederhana antara besi dan karbon [Indiyanto, 2010].

Karakter endapan besi merupakan endapan yang berdiri sendiri namun sering ditemukan berasosiasi dengan mineral logam lainnya. Terkadang besi dijadikan sebagai kandungan logam tanah (residual), namun jarang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pada umumnya besi terdiri dari berbagai senyawa oksida, endapan besi yang ekonomis umumnya berupa magnetite, hematite, limonite, dan siderite. Dari mineral-mineral bijih besi magnetik adalah mineral dengan kandungan Fe paling tinggi, tetapi hanya dalam jumlah yang kecil. Sementara hematite merupakan mineral bijih utama yang dibutuhkan dalam industry besi [Anwar, 2011].

2.3.3 Molibdenum (Mo)

Molibdenum merupakan suatu elemen logam yang sering digunakan sebagai tambahan dalam paduan dan stainless steel. Paduan yang fleksibilitas ini tidak tertandingi karena meningkatkan kekuatan, kemampuan pengerasan, mampu las, ketangguhan, kekuatan suhu tinggi dan ketahanan korosi. Meskipun molibdenum biasanya digunakan dalam paduan baja, sifatnya yang unik dan kompleks telah terbukti sangat baik dalam perkembangan yang konstan pada sistem paduan dan kimia. Salah satu sifat unik dari molibdenum yang berbeda dari logam berat lainnya ialah dari tes laboratorium yang menunjukkan bahwa senyawa ini memiliki toksisitas yang rendah.

Adapun karakteristik dari Molibdenum yaitu memiliki berat atom 95,95 g/atom; densitas = 10,22 g/cc; titik lebur = 2610oC; dan konduktivitas termal 142 W/mK pada suhu 20oC. Molibdenum hanya dikenal sebagai unsur kimia alami yang dicampurkan dengan unsur lain. Meskipun beberapa unsur molibdenum telah diidentifikasi, hanya satu elemen komersial yang didapat yaitu Molibdenit (MoS2) yang merupakan sebuah Moliubdenum-sulfida alami. Pada umunya, kandungan Molibdenum berkisar antara 0,01-0,5% dan sering dikaitkan dengan sulfida mineral logam lainnya, terutama tembaga [Wimbledon, 1988].

(dan sisanya merupakan kandungan besi) yang digunakan sebagai tambahan pada molibdenum dalam proses peleburan, dan tidak mengurangi oksidasi. Molibdenum merupakan salah satu unsur pentng pada beberapa superalloy, nikel, dan beberapa paduan berbasis titanium, dimana unsur tersebut merupakan larutan penguat padat pada suhu tinggi; meningkatkan ketahanan klorida; meningkatkan ketahanan korosi dalam pengurangan larutan.

Telah ditemukan bahwa Molibdenum dan paduannya dapat memuai pada suhu tinggi sampai 2000oC, koefisien ekspansi yang rendah dikombinasi dengan konduktivitas termal dan listrik yang baik; resistensi yang tinggi terhadap korosi oleh kaca cair, garam dan logam; dan ketahanan aus yang baik pada lapisan tipis. Molibdenum juga merupakan unsur paduan baja yang sangat baik dan tidak hanya memberikan karakteristik yang unik dan berguna untuk baja, tetapi juga mudah utuk ditambahkan pada molten-metal. Peleburan yang hilang hanya sedikit walaupun Mo ditambahkan pada oksidasi, Molibdenum atau Mo mengandung scrap-baja [Wimbledon, 1988].

2.4. Sifat-Sifat Magnet Permanen

Sifat-sifat magnet permanen (hard ferrite) dipengaruhi oleh kemurnian bahan,ukuran bulir (grain size), dan orientasi kristal. Parameter kemagnetan juga dipengaruhi oleh temperatur. Koersivitas dan remanensi akan berkurang apabila temperaturnya mendekati temperatur curie (Tc) dan akan kehilangan sifat kemagnetannya [Allan, 2014].

2.4.1 Koersivitas

2.4.2 Remanen atau Keterhambatan

Remanen atau keterhambatan adalah sisa medan magnet B dalam proses magnetisasi pada saat medan magnet H dihilangkan, atau remanensi terjadi pada saat intensitas medan magnetik H berharga nol. Ketika arus dialirkan pada sebuah kumparan yang melilit besi lunak maka terjadi orientasi pada partikel–partikel yang ada di dalam besi. Orientasi itu mengarahkan pada kutub utara dan selatan.

2.4.3 Saturasi Magnetisasi

Saturasi magnetisasi adalah keadaan dimana terjadi kejenuhan, nilai medan magnet B akan selalu konstan. walaupun medan eksternal H dinaikkan terus. Remanensi bergantung pada saturasi magnetisasi. Untuk magnet permanen (hard magnet), nilai saturasi magnetisasinya lebih besar dari pada soft magnet. Kerapatan dari bahan ferit lebih rendah dibandingkan logam-logam lain dengan ukuran yang sama. Oleh karenanya nilai saturasi dari bahan ferit relatif rendah, hal ini menguntungkan untuk dapat dihilangkan. Nilai kerapatan ferit dapat dilihat pada Table 2.1.

Tabel 2.1. Nilai kerapatan dari beberapa jenis Ferrite [Allan, 2014].

No Ferrite Kerapatan, ρ

(x10-3 kg/m3)

1 Zinc Ferrite 5,4

2 Cadmium 5,76

3 Ferrous 5,24

Hexagonal

4 Barium 5,3

5 Stronsium 5,12

6 MnZn (high permeability) 4,29

2.4.4 Medan Anisotropi

Medan anisotropi merupakan nilai instrinsik yang sangat penting dari magnet permanen. Nilai ini dapat didefinisikan sebagai koersivitas maksimum yang menunjukkan besar medan magnet luar yang diberikan dengan arah berlawanan untuk menghilangkan medan magnet permanen. Anisotropi salah satu metode dalam pembuatan magnet, dimana hal ini dilakukan untuk menyerahkan domain daripada magnet tersebut. Dalam proses pembentukan magnet dengan anisotropi dilakukan dalam medan magnet sehingga partikel-partikel pada magnet terorientasi dan umunya dilakukan dengan cara basah [Allan, 2014].

2.5. Kurva Histerisis

Karakteristik suatu material feromagnetik dapat dilihat dari bentuk kurva histerisis yang menggambarkan hubungan antara medan magnet luar, induksi magnet, dan magnetisasi dengan persamaan:

B = µo (H + M) (2.1) Dimana B adalah induksi magnet (Tesla), medan magnet luar H (A/m), magnetisasi M (Wb.m/kg), dan µo permeabilitas ruang hampa. Polaritas magnet J dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

J = µoM (2.2) Dengan J merupakan polaritas dalam satuan Tesla, maka persamaan (2.1) dapat ditulis menjadi:

B = µoH + J (2.3) Perlu diperhatikan bahwa polaritas magnet (J) dari bahan feromagnetik tidak selalu berbanding lurus terhadap pengaruh medan magnet luar. Material mula-mula belum termagnetisasi, sehingga dimula-mulai dari titik asal dan kemudian bertambah kekuatan medan magnet setelah dimagnetisasi.

nilai fluks magnet B menjadi nol. Nilai medan magnet arah balik, H pada saat B = 0 disebut koersivitas. Pada keadaan ini, orientasi seluruh momen magnet kembali acak.

Medan arah balik kemudian direduksi menuju nol dan dicapai nilai remanen arah balik -Hr. Proses dilanjutkan dengan medan luar positif sehingga dicapai nilai koersivitas positif Hc dan terus menuju titik magnetisasi saturasi. Kurva histerisis antara B dan H biasanya disebut kurva histerisis normal (Gambar 2.4), sedangkan kurva histerisis antara M dan H atau antara J (=µoM) dan H disebut dengan kurva histerisis intrinsik.

Gambar 2.4 Kurva Histerisis [Ismail, 2013]

Nilai M tidaklah berbanding lurus dengan intensitas magnet H, hal ini tampak dari kenyataan bahwa harga suseptibilitas magnet m bergantung dari harga intensitas magnet H. Dari kurva dapat dilihat bahwa hubungan B dan H tidak linier. Pada gambar (2.4) tampak bahwa setelah mencapai nol harga intensitas magnet H dibuat negatif, kurva (B-H) akan memotong sumbu pada harga Hc. Intensitas Hc inilah yang diperlukan untuk membuat rapat fluks B =0 atau menghilangkan fluks dalam bahan. Selanjutnya bila harga fluks diperbesar pada harga negatif sampai mencapai saturasi dan terus diperbesar pada harga H positif hingga saturasi kembali, maka kurva (B-H) atau histerisis akan membentuk satu lintasan tertutup [Ismail, 2013].

2.6. Metode Metalurgi Serbuk

teknologi pengecoran biasanya menghasilkan bahan magnet yang lebih baik, tetapi dalam beberapa prosesnya memerlukan energi panas yang sangat besar sehingga dipandang tidak efisien. Sedangkan produksi dengan teknologi metalurgi serbuk, meski sifat kemagnetan yang diperoleh bukan yang tertinggi, tetapi dalam pengerjaannya lebih mudah dan efisien [Billah, 2006].

Dalam prakteknya, pembuatan magnet dengan cara kedua ini memerlukan bahan dasar berupa serbuk yang berukuran sangat kecil, yaitu dalam orde mikrometer (10-6 m). Ukuran serbuk sekecil ini diperlukan agar komponen-komponen pembentuk bahan magnet dapat saling berdeposisi (bereaksi) ketika bahan mengalami pemanasan (kalsinasi). Teknologi metalurgi serbuk adalah teknik pembuatan logam dengan bahan dasar berupa serbuk halus, dipress dalam suatu cetakan dan kemudian disinterring di bawah titik cairnya. Di atas kelebihan metode metalurgi serbuk adalah dapat menangani bahan yang tidak dapat atau sukar diproses dengan jalan mencairkannya [Billah, 2006].

Metalurgi serbuk merupakan proses pembuatan serbuk dan benda jadi dari serbuk logam atau paduan logam dengan ukuran serbuk tertentu tanpa melalui proses peleburan. Energi yang digunakan dalam proses ini relatif rendah sedangkan keuntungan lainnya antara lain hasil akhirnya dapat langsung disesuaikan dengan dimensi yang diinginkan yang berarti akan mengurangi biaya permesinan dan bahan baku yang terbuang. Sementara itu powder metallurgy juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya: serbuk logam mahal apabila diproduksi pada skala kecil dan sulit menyimpannya, tidak dapat digunakan untuk bentuk produk yang rumit. Logam dengan titik lebur rendah sulit disinter dan oksida logam tidak dapat direduksi, serta sulit mendapatkan kepadatan yang merata [Dinata, 2014].

2.7. Mechanical Alloying

yang terjadi berulang-ulang dan cold welding dari partikel bubuk. Terminologi mechanical alloying merupakan terminologi yang umunya mengacu pada pemrosesan material dalam sistem ball mill berenergi tinggi atau high energy ball mill) [Bambang, 2009].

Dalam referensi lain [Anwar, 2011], mechanical alloying adalah sebuah metode reaksi padatan (solid state reaction) dan pencampuran beberapa logam dengan memanfaatkan deformasi untuk membentuk suatu padatan. Proses pencampuran serbuk berupa penghancuran partikel serbuk pada energi tinggi ball mill yang dihasilkan oleh tumbukan bola-bola. Proses sebenarnya dari mechanical alloying adalah mencampurkan serbuk dan medium gerinda (biasanya bola besi/baja). Campuran ini kemudian dimilling beberapa lama sehingga keadaan tetap dari serbuk tercapai dimana komposisi serbuk semuanya sama seperti ukuran elemen-elemen pada awal pencampuran serbuk. Bagian-bagian terpenting dari proses mechanical alloying (M.A) adalah bahan baku, tipe milling dan variabel proses milling [Anwar, 2011].

2.8. Kalsinasi

Kalsinasi adalah proses pemanasan tanpa fusi, untuk mengubah konstitusi fisik atau kimia zat. Proses kalsinasi terdiri dari tiga tujuan utama. Tujuan pertama adalah untuk menghilangkan air yang diserap sebagai kristal atau konstitusi. Tujuan kedua adalah untuk menghilangkan CO2, SO2 dan zat volatile lainnya. Tujuan ketiga adalah oksidasi zat sepenuhnya atau sebagian. Kalsinasi juga dilakukan dalam proses pembakaran dan pemanggangan. Secara kimiawi, kalsinasi dapat didefinisikan sebagai proses dekomposisi termal yang diterapkan pada zat dan bijih untuk membawa transisi fasa, menghilangkan fraksi yang mudah menguap dan dekomposisi termal.

Peristiwa yang terjadi selama proses kalsinasi antara lain:

a. Pelepasan air bebas (H2O) dan terikat (O-H) berlangsung sekitar suhu 100 hingga 300oC.

b. Pelepasan gas-gas, seperti: CO2 berlangsung sekitar suhu 600oC dan pada tahap ini disertai terjadinya pengurangan berat yang cukup berarti. c. Pada suhu lebih tinggi, sekitar 800oC struktur kristalnya sudah

terbentuk, dimana pada kondisi ini ikatan diantara partikel serbuk belum kuat dan mudah lepas [Dewi, 2015].

Sebagai contoh proses kalsinasi pada pembentukan magnet permanen Barium ferit, BaFe12O19 ditandai dengan terjadinya kristalisasi yang dipengaruhi oleh suhu pada proses kalsinasi. Barium ferit nano partikel akan membentuk struktur kristal heksagonal pada suhu minimal 600oC. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa pembentukan magnet permanen Barium ferit semakin baik dengan meningkatnya suhu kalsinasi 1000oC. Karakteristik magnet terbaik yang didapat ialah nilai Br = 1,19 kG, Hc = 5,54 kOe, BHmax = 0,33MGOe pada suhu kalsinasi 1000ºC [Sudrajat, 2007].

2.9. Karakterisasi Sifat Fisis

Karakterisasi sifat fisis pada bahan serbuk yang dilakukan meliputi: pengukuran true density dan differential thermal analysis (DTA).

2.9.1. True Density

=

x (2.4) dimana:

ρs = densitas serbuk dari bahan sampel yang diukur (kg/m3) m1 = massa piknometer kosong (kg)

m2 = massa piknometer berisi aquades (kg) m3 = massa piknometer berisi serbuk sampel (kg) m4 = massa piknometer berisi serbuk dan aquades (kg)

ρair = massa jenis air, bergantung pada suhu air (kg/m3)

Secara teoritis, nilai true density merupakan gabungan dari densitas bahan baku yang digunakan dan dapat dihitung menggunakan persamaan (2.5):

ρteori= (ρt-a)(%wta) + (ρt-b)(%wtb) + (ρt-c)(%wtc)/100 (2.5) dimana:

ρt-a = massa jenis teoritis bahan A (kg/m3) %wta = persen berat bahan A (% berat)

ρt-b = massa jenis teoritis bahan B (kg/m3) %wtb = persen berat bahan B (% berat)

2.8.2. DTA/TGA

Differential Thermal Analysis (DTA), prinsipnya adalah mengukur perbedaan temperatur antara sampel dan materi pembanding inert (acuan) sebagai fungsi temperatur, jika kedua temperaturnya dinaikkan dengan kecepatan sama dan konstan. Proses yang terjadi dalam sampel adalah eksoterm dan endoterm, yang ditampilkan dalam bentuk termogram differensial. Sedangkan pada analisis termogravimetri, perubahan berat sampel diamati sebagai fungsi temperatur. Informasi yang diperoleh dari metode termografimetri terbatas pada dekomposisi, reaksi oksidasi dan beberapa proses fisik seperti penguapan, sublimasi dan desorbsi [Safarina, 2011]

penyerapan panas yang terjadi disebabkan oleh perbedaan temperatur yang menyebabkan terjadinya suatu reaksi perubahan fisika atau kimia. Perubahan temperatur tersebut dicirikan oleh pembentukan puncak eksotermik atau endotermik. Sedangkan prinsip dasar TG adalah perubahan temperatur yang menyebabkan terjadinya perubahan berat. Apabila temperatur sampel (Ts) lebih besar dari temperatur pembanding (Tr) yang terjadi adalah reaksi pertambahan berat (+TG). Apabila temperatur sample (Ts) lebih kecil dari pada temperatur pembanding (Tr) maka yang terjadi adalah reaksi pengurangan berat (-TG) [Sariyanto, 2010].

Salah satu contoh hasil pengujian DTA/TGA untuk sintesis barium heksaferit pada temperatur 20 - 125ºC mengalami penurunan massa (mass loss) sebesar 6,42%. Hal ini disebabkan terjadinya evaporasi yang mengakibatkan hilangnya kandungan air dan pelarut yang terjebak dalam prekursor. Pada temperatur 125 - 225ºC tejadi penurunan massa sebesar 18,14%. Pada temperatur 150ºC, masih mengalami penurunan massa dan mulai terdapat kenaikan energi pada sampel. Kemudian pada temperatur 255 - 375ºC terjadi penurunan massa sebesar 20,72%. Puncak eksotermis muncul pada temperatur 280ºC yang disertai dengan penurunan massa. Hal ini menunjukkan terjadinya dekomposisi fasa dan transformasi fasa Barium Haksaferit. Pada temperatur 560 – 1100ºC terjadi perubahan fasa yang stabil dengan disertai puncak eksotermis yang tinggi yaitu pada temperatur 825ºC dan puncak eksotermis yang kecil pada temperatur 1040ºC. Puncak endotermis yang kecil dapat dijumpai pada temperatur 975ºC.

Berdasarkan penelitian juga didapatkan hasil pada material Barium M-Heksaferit yang didoping ion Zn dengan variasi temperatur rendah telah mengindikasikan terjadinya transformasi fase Barium M-Heksaferit (BaFe

2.10. Karakterisasi Mikrostruktur

Karakterisasi mikrostruktur yang dilakukan meliputi, antara lain: optical microscope (OM) dan XRD.

2.10.1. Optical Microscope (OM)

Karakterisasi mikrostrutur dilakukan menggunakan Optical Microscope (OM) yang memiliki fungsi hampir sama dengan SEM (Scanning Electron Microscope) yaitu untuk mengetahui bentuk dan ukuran butiran partikel serta distribusi partikel pada sampel. Pengamatan dengan OM, dapat diamati seberapa jauh ikatan butiran yang satu dengan yang lainnya dan apakah terbentuk lapisan diantara butiran atau disebut grain boundary.Adapun perbedaan antara SEM dan OM adalah terletak pada perbesaran obyek (resolusi) yang lebih tinggi daripada mikroskop optik. Sebenarnya dalam fungsi perbesaran obyek, SEM juga menggunakan lensa, namun bukan berasal dari jenis gelas sebagaimana pada mikroskop optik, tetapi dari jenis magnet. Sifat medan magnet ini bisa mengontrol dan mempengaruhi electron yang melaluinya, sehingga bisa berfungsi menggantikan sifat lensa pada mikroskop optic [Sianipar, 2015].

2.9.2 X-Ray Diffraction (XRD)

X-Ray Diffraction merupakan salah satu alat yang memanfaatkan prinsip sinar-X untuk mengidentifikasi fasa kristalin dalam material dengan cara menentukan parameter kisi dan dapat mengetahui ukuran partikel. Sinar-X merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik yang mempunyai energi

antara 200 eV - 1MeV dengan panjang gelombang 0,5 - 2,6 . Fenomena interaksi dan difraksi sudah dikenal pada ilmu optik. Pengujian ini meruapakan aplikasi langsung dari pemakaian sinar X untuk menentukan jarak antara kristal dan jarak atom dalam kristal [Silitonga, 2016].

diplotkan berdasarkan intensitas peak yang menyatakan parameter kisi kristal atau indeks Miller (hkl) sebagai fungsi 2 [Nauva, 2015].

2.11 Karakterisasi Sifat Magnet dengan Vibrating Sample Magnetometer

(VSM)

Untuk mengetahui sifat magnetik dilakukan pengujian dengan menggunakan alat pengujian VSM. Pengujian VSM ini akan menghasilkan sebuah kurva histerisis. Kurva histerisis ini akan menggambarkan bagaimana sifat magnetik yang terjadi. Nilai sifat magnetik yang dapat diketahui dari pengujian VSM ini diantaranya, nilai dari koersivitas (Hc), saturasi magnetic (Ms), dan

![Gambar 2.2. Susunan momen dipol material paramagnetic, (a). Tanpa magnet dan (b). Dengan medan magnet [Hadi, 2010]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/2223202.1227937/2.595.264.360.586.690/gambar-susunan-material-paramagnetic-tanpa-magnet-dengan-magnet.webp)

![Tabel 2.1. Nilai kerapatan dari beberapa jenis Ferrite [Allan, 2014].](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/2223202.1227937/8.595.154.468.428.699/tabel-nilai-kerapatan-jenis-ferrite-allan.webp)

![Gambar 2.4 Kurva Histerisis [Ismail, 2013]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/2223202.1227937/10.595.217.404.288.408/gambar-kurva-histerisis-ismail.webp)