Dalam bab berikut disajikan uraian tentang kontribusi, pengaruh atau peran modal sosial terhadap perlawanan (resistensi) PKL. Konsep-konsep pokok atau unsur-unsur modal sosial sosial, yaitu kepercayaan, jaringan dan norma dikaji sejauhmana berkontribusi terhadap resistensi PKL. Demikian pula, dua jenis modal sosial, yaitu modal sosial terikat

(bonding social capital) dan modal sosial yang menjembatani

(bridging social capital) dilihat peranannya dalam membangun

kekuatan perlawanan PKL.

Dalam bagian ini dikemukakan terjadinya pertemuan antara modal personal berupa kepemimpinan tokoh kunci PKL, yang di dalamnya terdapat nilai pengorbanan dengan modal sosial, berupa struktur interaksi dan jaringan sosial yang membentuk apa yang disebut dengan modal sosial pengorbanan (sacrifice of social capital). Modal sosial pengorbanan inilah yang memiliki peran kunci dalam mendorong perlawanan PKL terhadap kebijakan yang diambil Pemkot Semarang.

A. Implementasi Kebijakan yang Tidak Memihak PKL

Meskipun diakui bahwa sektor informal memiliki kontribusi bagi pembangunan ekonomi, namun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah beserta aparatus represifnya berkecenderungan menempatkan PKL sebagai pengganggu yang harus disingkirkan. Meskipun diakui jasa besarnya dalam menyerap surplus angkatan kerja, sektor informal hingga sekarang tetap masih menjadi sektor terpinggirkan, dianaktirikan, dan tidak jarang dianggap sebagai “penyakit” dalam perekonomian (Samhadi 2006:33).

Data-data yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber menunjukkan bahwa pandangan negatif Pemerintah Daerah lebih mengkristal daripada persepsi positifnya tentang sektor informal, khususnya PKL. Sikap pengabaian, pembiaran, bahkan pengusiran, penertiban, penggusuran atau sikap tindak kekerasan lainnya tampak lebih dominan ketimbang sikap dan tindakan pembimbingan dan pemberdayaan.

Berdasarkan data Konsorsium Kemiskinan Kota, sepanjang tahun 2001 dan 2003 saja tidak kurang dari 24.748 PKL dan kios jalanan yang digusur dari tempat mereka mencari nafkah (Samhadi 2006:33). Gerobak dan kios mereka dihancurkan. Dalam kurun waktu yang sama, sebanyak 550 pengamen ditangkap dan 17.103 becak digaruk atau dimusnahkan, sehingga 34.000 orang kehilangan mata pencaharian. Padahal, saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, sektor informal terbukti mampu menunjukkan ketangguhan dan mampu menjadi peredam (buffer) gejolak di pasar kerja perkotaan dengan menampung limpahan jutaan buruh korban PHK sektor formal.

Pasca krisis, sektor informal kembali menjadi katup pengaman di tengah ketidakmampuan pemerintah dan sektor formal menyediakan lapangan kerja. Menurut data BPS (2006), sektor informal menyerap kurang lebih 70% angkatan kerja, sementara sektor formal hanya 30%.

PKL bagaikan rumput di dalam pot bunga, sehingga harus dicabut sampai ke akar-akarnya agar tidak mengganggu pertumbuhan bunga. Hak hidup PKL harus dihapus. Itulah pikiran dan pendapat yang memicu Pemkot Bandar Lampung untuk memperindah kotanya dengan cara menyapu bersih PKL, seperti PKL yang beroperasi di Bambu Kuning, Pasar Pasir Gintung, dan sekitar Pangkal Pinang (Stiawan ZS 2008).

Di Semarang, kekejaman petugas satpol PP juga nampak ketika mereka melakukan razia penertiban PKL di sepanjang

jalan Thamrin, kawasan Kampung Kali, jalan MT. Haryono, dan jalan Menteri Supeno sepanjang bulan November 2009. Para petugas satpol PP berseragam lengkap yang menggelar razia penertiban langsung membongkar lapak-lapak yang digunakan untuk berdagang dan menaikkan beberapa gerobak dagangan ke dalam truk.

Pada bulan Maret 2010, ratusan petugas Satpol PP juga melakukan penggusuran terhadap PKL di Sampangan (Suara Merdeka Sabtu 13 Maret 2010). Demikian pula, PKL Basudewo juga digusur (Suara Merdeka edisi Metro Kamis 24 Juni 2010; Kompas edisi Semarang Sabtu 26 Juni 2010; Kompas edisi Semarang Selasa 29 Juni 2010).

Era otonomi daerah mestinya memberi keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan publik dan memberi pelayanan prima kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun dari hasil survei Universitas Gadjah Mada pada tahun 2002, masih banyak kelemahan dari implementasi otonomi daerah. Kelemahan itu diantaranya:

1. petugas kurang responsif dalam memberi pelayanan, 2. kurang inovatif, sehingga berbagai pelayanan sering

terlambat,

3. kurang accesible, sehingga pelayanan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat,

4. kurang koordinasi, sehingga pelayanan sering bertubrukan satu sama lain atau bahkan saling menunggu,

5. terlalu birokratis, terutama dalam hal perizinan,

6. kurang mau mendengar keluhan, saran, dan aspirasi masyarakat,

7. tidak efisien, sehingga banyak dijumpai berbagai persyaratan yang tidak relevan dibebankan kepada pelanggan (Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat 2009:85).

Padahal, penerapan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat diterima dan produktif dalam memilih kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat (Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat 2009:110-111).

Kebijakan publik berupa Peraturan Daerah yang mengatur masalah PKL, Satpol PP, dan persoalan ketertiban umum, tampaknya memang lebih bernuansakan kekuasaan (power), menunjukkan betapa sangat berkuasanya (powerfull) elit pemerintah daerah dan kebijakan publik tersebut cenderung bersifat mengatur, mengendalikan, bahkan terkesan kurang bersahabat terhadap sektor informal, terutama PKL yang menjalankan usaha di pusat-pusat keramaian.

Dalam penelitian disertasi tentang Resistensi dan Akomodasi: Suatu Kajian tentang Hubungan-hubungan Kekuasaan pada PKL, Preman, dan Aparat di Depok Jawa Barat, Siswono (2009) menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah kota Depok terhadap PKL bersifat ambivalen, di mana di satu sisi PKL dianggap sebagai “penyelamat” karena menyediakan lapangan kerja, memberi kemudahan bagi warga kota untuk mendapatkan barang dengan harga murah, menambah daya tarik kota, dan membuat kota menjadi lebih hidup, tetapi di sisi lain, PKL dianggap sebagai “penyakit” yang membuat kota menjadi semrawut, kotor, dan tidak indah.

Beberapa Peraturan Daerah (Perda), seperti Perda Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum, Perda Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, Perda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Perda Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban

Umum, dan Perda kota Semarang nomor 11 tahun 2000 isinya tidak jauh berbeda, yaitu mengatur, melarang, dan menertibkan PKL agar tidak berdagang atau menjalankan usaha di tepi jalan atau tempat lainnya yang menimbulkan gangguan ketertiban umum.

Ketertiban umum yang menjadi roh perda-perda PKL yang ditetapkan oleh pemerintah, dipahami sebagai suatu tatanan atau keadaan yang teratur sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin. Namun sayangnya, ketertiban umum ini dipahami oleh para penguasa sebagai kegiatan mengatur, mengendalikan, dan menertibkan, bahkan menindak. Aroma hukumnya masih bercorak rechtmatig atau mengatur supaya tertib, tidak

doelmatig atau menyejahterakan. Padahal menurut prinsip

Syracuse, ketertiban umum harus dipahami sebagai sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya masyarakat atau serangkaian prinsip-prinsip mendasar yang mendasari berdirinya masyarakat (Komnas HAM 2008:25). Aspek hak asasi manusia yang menjadi inti dari setiap peraturan hukum termasuk perda, tampaknya tidak disentuh dalam contoh dari beberapa perda di atas.

Demikian pula, kebijakan publik berupa perda yang dibuat oleh pemerintah daerah, yang bersinggungan dengan keberadaan PKL, tampaknya lebih banyak mengatur, mengendalikan, menertibkan, dan menindak para PKL, seolah-olah mereka adalah society and state enemy yang harus dibersihkan dari muka bumi.

Morrell, et al (2008:4) dalam penelitiannya melihat bahwa Peraturan Daerah yang mengatur PKL tidak jelas, kontradiktif, dan bersifat menghukum. Tidak mengherankan jika peraturan yang dibuat oleh penguasa daerah cenderung tidak memihak

ekonomi. Ekonomi modern yang mengandalkan pada sektor formal yang mereka layani. Kapitalisme dengan tuah kelimpahruahan yang mereka bela, bukan kelembagaan ekonomi non-formal atau sektor informal yang mereka perjuangkan. Inilah yang menyebabkan perilaku penguasa dengan kekuasaan hegemonik melalui aparatusnya memusuhi PKL, yang secara ekonomi dan sosial tidak menguntungkan mereka. Tindakan tidak adil dan sewenang-wenang dari pemerintah daerah (kabupaten atau kota) mendapat penentangan dan perlawanan (resistensi) dari para pedagang kaki lima.

B. Modal Sosial sebagai Penguat Resistensi PKL

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa resistensi adalah sikap oposan atau negatif terhadap peraturan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sikap resisten selalu muncul manakala kebijakan yang diambil pemerintah menegasikan keberadaan PKL atau dianggap mengganggu ruang hidup PKL, sehingga atas perlakuan pemerintah tersebut, mereka berani melakukan perlawanan. Perlawanan atau resistensi yang ditunjukkan para PKL Semarang, khususnya di Sampangan dan Basudewo sebagai respon terhadap implementasi kebijakan publik Pemkot Semarang, dilakukan tanpa rasa takut. Bentuk perlawanan PKL bervariasi.

Sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya bahwa bentuk perlawanan atau resistensi PKL dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu perlawanan dengan kekerasan (resistance by

violence) dan perlawanan tanpa kekerasan (resistance by

nonviolence).

Bentuk-bentuk perlawanan dengan kekerasan, yaitu melakukan adu mulut, mendorong petugas, mempertahankan bangunan dan lapak yang akan dibongkar, menaiki begu dan

menghalangi pengemudi untuk menjalankan begu, memblokade jalan, dan menghadang petugas yang akan membongkar bangunan dan lapak PKL.

Kegiatan perlawanan tanpa kekerasan yang ditempuh para PKL, mengambil bentuk, seperti melakukan demonstrasi, berorasi, membuat pamflet atau poster, membuat spanduk, dan mendirikan Posko Anti Penggusuran. Selain itu, PKL juga melakukan perlawanan dengan taktik “run and back”, atau lari ketika petugas Satpol PP melakukan penertiban terhadapnya dan kembali berjualan setelah tidak ada petugas yang melakukan penertiban.

PKL Sampangan dan Basudewo dalam melakukan perlawanan menggunakan dua stategi dan bentuk perlawanan sekaligus, yaitu melalui kekerasan dan nonkekerasan; sedangkan PKL Kokrosono hanya menggunakan strategi nonkekerasan. PKL Sampangan dan Basudewo menggunakan cara-cara kekerasan dan nonkekerasan, karena dua hal.

Pertama, bangunan dan lapak yang mereka gunakan untuk

berdagang telah dihancurkan oleh petugas Satpol PP.

Kedua, inisiasi, dukungan, dan pembelaan dari paguyuban

PKL, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Kemahasiswaan, dan organisasi lainnya, memberikan kekuatan kepada PKL untuk melakukan perlawanan terhadap Pemkot Semarang.

Sementara itu, PKL Kokrosono dalam melakukan perlawanan tidak menggunakan cara kekerasan, karena mereka tidak pernah mengalami kekerasan fisik dari petugas Satpol PP, kecuali yang terjadi sebelum tahun 2009. Selain itu, tidak adanya lembaga yang mendampinginya membuat PKL Kokrosono ciut nyalinya dalam melawan petugas. Tabel di bawah ini menginformasikan bagaimana strategi atau bentuk perlawanan yang ditunjukkan PKL terhadap Pemkot.

Tabel 16. Bentuk Perlawanan Yang Ditunjukkan PKL Sampangan, Basudewo, dan Kokrosono

Lokasi PKL Bentuk Perlawanan Sampangan Kekerasan Nonkekerasan Basudewo Kekerasan Nonkekerasan

Kokrosono - Nonkekerasan

Sumber: Data Primer.

Perlawanan dengan kekerasan dan nonkekerasan yang diperlihatkan oleh PKL Sampangan dan Basudewo dapat dipahami, karena mereka dalam memperjuangkan keinginan dan tujuannya, tidak dilakukan sendirian oleh PKL yang bersangkutan, tetapi dibantu atau didukung oleh organisasi lain, seperti PPKLS, Pattiro, LBH Semarang, LBH Panti Marhaen, BEM di kota Semarang, dan yang lain.

Bantuan dan dukungan datang dari berbagai organisasi tersebut, karena: (1) di dua lokasi ini sudah ada organisasi internal meskipun sudah lama tidak berfungsi, (2) di dua lokasi PKL tersebut terdapat tokoh kunci yang menjadi titik masuk

(entry point ) bagi masuknya dukungan organisasi lain, (3) PKL

di dua lokasi tersebut relatif stabil dan tidak mobile, dan (4) pemerintah kota lebih banyak melakukan aktivitas penertiban dan penggusuran, yang dalam beberapa hal disertai kekerasan di dua lokasi tersebut.

Sementara itu, perlawanan PKL Kokrosono (liar) tidak menampakkan bentuk kekerasan, karena (1) PKL di lokasi tersebut tidak terorganisasi, (2) anggota PKL memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, dalam arti PKL yang berjualan di lokasi tersebut bisa berganti-ganti, (3) dukungan organisasi lain tidak ada, dan (4) tidak ada tokoh kunci. Pada saat ada penertiban dan penggusuran, yang mereka lakukan dalam merespon penggusuran tersebut adalah tidak berdagang atau lari dan kembali berdagang ketika petugas Satpol PP sudah tidak ada lagi.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Handoyo (2010) yang menemukan dua bentuk perlawanan PKL Sampangan dan Basudewo di Semarang, yaitu perlawanan dengan kekerasan (resistance by violence) dan perlawanan tanpa kekerasan (resistance without violence). Beradu mulut, menghadang petugas, mendorong petugas Satpol PP, mempertahankan lapak atau bangunan yang akan dibongkar, bermain kucing-kucingan, dan menolak direlokasi, merupakan bentuk perlawanan dengan kekerasan.

Perlawanan tanpa kekerasan dilakukan dengan cara berdemonstrasi, berorasi, membuat spanduk, membentuk paguyuban, meminta bantuan LSM dan mahasiswa, serta mendirikan posko anti penggusuran. Dukungan dari elemen mahasiswa, PPKLS, dan LSM lainnya, mempertebal keberanian mereka melawan petugas.

Berbeda dengan penelitian Handoyo, Alisjahbana (2006) dalam penelitian PKL di Surabaya menemukan tiga bentuk perlawanan PKL, yaitu perlawanan terbuka, terselubung, dan normatif. Bentuk perlawanan terbuka diantaranya adalah melawan petugas, berjualan di tempat terlarang, menolak relokasi, melakukan demonstrasi, dan meminta izin secara paksa. Main kucing-kucingan, memberi upeti, menebus barang dagangan, mencari tempat tersembunyi, membentuk paguyuban dan mengumpulkan iuran, serta mencari dukungan LSM dan mahasiswa merupakan bentuk dari perlawanan terselubung. Perlawanan normatif berupa penolakan terhadap Perda nomor 17 tahun 2003 yang dinilai mengancam kelangsungan usaha PKL.

Dari penelitian Alisjahbana, Handoyo, dan disertasi ini, terdapat kesamaan bahwa PKL memiliki banyak cara dan strategi untuk melakukan perlawanan ketika mereka digusur, mulai dari yang sifatnya nonkekerasan hingga bercorak

kekerasan. Semua itu mereka lakukan demi mempertahankan kelangsungan usaha dan kehidupan mereka.

Siswono (2009) dalam disertasinya tentang Resistensi dan Akomodasi: Suatu Kajian tentang Hubungan-hubungan Kekuasaan pada PKL, Preman, dan Aparat di Depok Jawa Barat menemukan bahwa sikap mendua dari pemerintah kota dalam penerapan Perda nomor 14 tahun 2006 menimbulkan dampak yang kontraproduktif terhadap PKL, preman, dan aparat. Salah satu bentuk kontraproduktif tersebut adalah perlawanan (resistensi) yang dilakukan oleh PKL ketika dilakukan operasi penertiban.

Penelitian yang dilakukan Alisjahbana dan Siswono tidak menjelaskan bagaimana peran faktor kelembagaan dan jaringan sosial terhadap perlawanan yang ditunjukkan PKL selama ini. Perspektif modal sosial belum digunakan dalam riset dua peneliti tersebut. Dari beberapa hasil penelitian, termasuk hasil penelitian disertai ini muncul pertanyaan apa yang menyebabkan para PKL resisten dan berani melawan pemerintah? Mengapa mereka tidak mau digusur atau direlokasi ke tempat lain yang disediakan pemerintah ? Apakah mereka melawan demi menyambung hidup (survival strategy) ataukah ada basis penguat lain yang menyebabkan mereka resisten terhadap kebijakan pemerintah ? Modal apakah yang menjadi kekuatan (power) PKL dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya serta melakukan perlawanan kepada pemerintah?

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian disertasi ini menemukan bahwa modal sosial, dalam hal ini kelembagaan dan jaringan sosial, memberi kekuatan kepada PKL untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah kota. Analisis mengenai bagaimana modal sosial menjadi penguat bagi resistensi pedagang kaki lima, atau bagaimana modal sosial memampukan para PKL melawan pemerintah kota, dilakukan

dengan cara menelusuri tipe-tipe modal sosial dan unsur-unsur modal sosial yang ditengarai menjadi kekuatan pendorong para PKL melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota.

Dalam penelitian ini, tipe modal sosial yang digunakan untuk menganalisis sejauhmana resistensi PKL berkaitan dengan modal sosial yang dimiliki adalah bonding socialcapital

dan bridging social capital. Dalam kelompok PKL, baik yang

mempunyai bonding socialcapital kuat maupun yang memiliki

bridging social capital, para anggota kelompok memiliki tingkat

kepercayaan yang tinggi, kepatuhan pada norma, dan mempunyai jaringan sosial, yang menyebabkan mereka mampu bertahan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah modal sosial tersebut dimiliki oleh para PKL yang menempati lokasi di Sampangan, Basudewo, dan Kokrosono.

Pertanyaan berikut adalah apakah jika mereka memiliki modal sosial tersebut, dapatkah digunakan sebagai basis kekuatan ketika mereka berhadapan dengan kekuasaan pemerintah kota Semarang dengan kebijakannya yang acapkali tidak menguntungkan posisi para PKL. Kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah kota Semarang selama ini (di bawah kepemimpinan walikota Sukawi Sutarip selama periode jabatan 2000-2010) tidak akomodatif terhadap PKL. Pendekatan yang digunakan oleh Sukawi, utamanya dalam menata PKL yang tidak terorganisasi adalah pendekatan kekuasaan dan keamanan, sehingga tidak heran jika selama kepemimpinannya banyak terjadi penggusuran terhadap PKL.

Pendekatan kekuasaan adalah cara atau strategi yang ditempuh oleh Pemkot lebih dititikberatkan pada relasi kuasa, yakni perintah atau instruksi pemerintah harus dipatuhi oleh masyarakat, karena pemerintah yang tahu persis apa kebutuhan masyarakat dan apa yang harus mereka lakukan. Dalam

koersi atau kekerasan untuk menata PKL. Bagi PKL yang tidak patuh, diberi hukuman berupa digusur tempat dan lapak yang digunakan untuk berdagang, dan orang-orangnya diusir ke luar dari tempatnya berjualan.

Pendekatan keamanan dimaknai sebagai cara atau strategi yang diambil pemerintah dalam mengelola kegiatan pemerintahan dan pembangunan semata-mata demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat dan yang penting pula adalah aman bagi sang penguasa atau pemerintah. Sebut saja razia penertiban PKL yang dilakukan oleh Pemkot di sepanjang jalan Thamrin, kawasan Kampung Kali, di wilayah Kokrosono, jalan MT. Haryono, dan jalan Menteri Supeno pada penghujung tahun 2009. Bahkan menjelang masa jabatan Sukawi berakhir, pada pada awal hingga pertengahan tahun 2010, Sukawi beserta aparatnya juga melakukan penggusuran PKL yang menjalankan usaha dan berdagang di wilayah Sampangan dan Basudewo.

Berkaitan dengan kebijakan penataan PKL, mestinya Pemkot belajar dari keberhasilan pemerintah kota Surakarta. PKL di Surakarta pada tahun 2005 mencapai 5.817 orang dan pada tahun 2007, pada saat relokasi dilakukan, PKL yang berdagang di jalanan berjumlah 3.917 orang (Morrell et al. 2008). Meskipun jumlah PKL tidak sebanyak PKL yang ada di kota Semarang, tetapi penataan PKL di Surakarta dilakukan secara sistematis, dengan perencanaan yang matang dan dipandu buku panduan penataan PKL. Pendekatan komunikasi dan inovasi dipilih walikota Surakarta untuk menata PKL. Tidak kurang dari 45 kali pertemuan dan dialog dilakukan walikota dengan PKL selama kurun waktu enam bulan. Selain itu, walikota beserta jajarannya berkeliling kota dengan bersepeda, mengobrol secara informal dengan PKL, dan membangun kepercayaan PKL dengan melepas baju kebesaran pejabat ketika sedang menemui PKL.

Pendekatan komunikasi dengan cara persuasif dan nonotoriter terbukti berhasil merelokasi PKL tanpa perlawanan. Pemkot Semarang menggunakan pendekatan kekerasan (keamanan) dan kekuasaan, sehingga dampaknya adalah perlawanan dari PKL.

Cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh Pemkot, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menyebabkan banyak bangunan dan lapak yang diratakan dan tidak sedikit PKL yang harus kehilangan mata pencaharian. Hal tersebut menimbulkan perlawanan (resistensi) PKL terhadap Pemkot ataupun simbol-simbol yang merepresentasikan Pemkot. Perlawanan atau resistensi PKL tampak sekali pada kasus penggusuran PKL di Sampangan dan Basudewo. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa PKL yang sebagian besar berpendidikan rendah dan umumnya pedagang, berani melakukan perlawanan terhadap pemerintah kota yang memiliki sumberdaya keamanan dan kekuasaan yang berlimpah ?

Dari hasil penelitian, terbukti bahwa PKL memiliki relasi dengan organisasi yang cukup kuat sebagai tempat mengadu atau meminta perlindungan, yaitu Paguyuban Pedagang Kaki Lima Semarang (PPKLS). PPKLS ini pun tidak berjuang sendirian. Organisasi ini didukung oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dan organisasi kemahasiswaan intra maupun ekstra kampus yang ada di kota Semarang. Jaringan sosial (social networking) inilah yang membuat PKL Sampangan dan Basudewo mampu bertahan di tempatnya masing-masing.

Modal sosial berupa jaringan sosial ini telah dimiliki kelompok-kelompok PKL yang menjadi unit analisis penelitian. Hanya PKL Kokrosono (liar) yang tidak memiliki organisasi, paguyuban atau jaringan, karena mereka umumnya pekerja

berdagang kebanyakan tidak permanen, bahkan banyak juga yang berdagang secara lesehan. Meskipun tidak terorganisasi, PKL Kokrosono memiliki modal sosial tidak seperti yang dipunyai PKL Sampangan dan PKL Basudewo, yaitu norma reprositas, kerjasama, dan solidaritas. Sebagai contoh, ketika ada penjual kehabisan barang yang akan dibeli seorang pembeli, ia dapat mengambil (pinjam) barang dari penjual lainnya. Demikian pula, ketika ada penertiban dari petugas Satpol PP, maka yang memiliki informasi akan memberi pedagang lainnya. Inilah yang disebut dengan norma reprositas.

Kepercayaan (trust) yang diberikan anggota kelompok PKL Sampangan dan Basudewo kepada ketuanya, membuat kelompok PKL ini kuat, tidak mudah dipengaruhi, dan tidak mudah dipecah, sehingga perasaan senasib sependeritaan membawa mereka tetap bertahan dari gempuran aparat pemerintah kota. Demikian pula, dukungan dari pak Sutarjo atau yang sering disebut mbah Tarjo sebagai penasihat PKL Basudewo dan semangat berkorban dari mbak Rini (ketua PPKLS) memberikan tambahan kekuatan bagi PKL untuk melakukan perlawanan terhadap Pemkot Semarang.

Mbah Tarjo, seorang pensiunan pegawai negeri ini meskipun sudah “sepuh” (tua), tetapi semangatnya berkobar-kobar dan berapi-api dalam memberi motivasi dan dukungan kepada para pedagang untuk berjuang mempertahankan bangunan dan lapak yang mereka gunakan untuk berdagang. Rumahnya yang berdekatan dengan lokasi PKL Basudewo membuat mbah Tarjo tidak pernah absen dalam rapat-rapat yang diselenggarakan paguyuban PKL Basudewo. Waktu bagi mbah Tarjo tidak menjadi masalah, karena sehari-hari beliau ada di rumah, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan PKL, beliau dapat hadir secepatnya. Sikap bijak dan hati-hati yang diperlihatkan mbah Tarjo dipadu dengan sikap tegas, berani, dan tanpa kompromi dari ketua PKL Basudewo, yaitu pak Achmad, menjadi sandaran dan kekuatan tersendiri bagi PKL

dalam perjuangan mempertahankan tempat, bangunan, dan lapak untuk berdagang.

Mbak Rini, ketua PPKLS, termasuk orang yang “entengan”, siap membantu kapan saja dibutuhkan PKL. Meskipun kerjanya menjaga parkir di sekitar bundaran Simpang Lima, namun mbak Rini tidak pernah absen dari aktivitas yang dilakukan PKL Sampangan dan Basudewo, mulai dari rapat-rapat, “

melek-melekan” di posko anti penggusuran, audiensi dan negosiasi

dengan pihak pemerintah, hingga demonstrasi. Jiwa pengorbanan mbak Rini menular kepada semua anggota PKL, baik di Sampangan maupun di Basudewo. Rasa “ewuh

pakewuh”, membuat anggota PKL mengikuti apa yang

dilakukan oleh pak Achmad, mbah Tarjo, dan mbak Rini. Jiwa pengorbanan itulah yang membuat mereka bersedia melakukan apa saja demi tujuan bersama, yaitu bertahan di lokasi agar dapat melanjutkan usahanya.

Kepemimpinan, berian, dan perasaan rela berkorban dari pak Achmad, mbah Tarjo, dan mbak Rini menjadi sesuatu yang esensial bagi menguatnya modal sosial. Pengorbanan yang ditunjukkan ketiga tokoh kunci PKL ini, dibantu organisasi yang bersimpati kepada nasib PKL, menjadi titik masuk bagi berkembangnya perasaan saling percaya di antara pedagang, kepatuhan pada norma bersama, menguatnya rasa solidaritas dan berbagi di antara mereka, sehingga melalui kelompok PKL masing-masing, mereka meneguhkan tekat untuk tetap bertahan di lokasi dan siap melawan petugas Satpol PP yang menggusur mereka.

Jenis atau tipologi modal sosial yang ada pada kelompok PKL Sampangan dan Basudewo adalah modal sosial terikat (bonding social capital) atau modal sosial berbasis tempat dan modal sosial menjembatani (bridging social capital). Modal sosial berbasis tempat, yaitu bonding social capital merupakan

dan Basudewo memiliki ikatan kekeluargaan dan jiwa kebersamaan yang tinggi, karena interaksi di antara mereka berlangsung sangat intensif. Norma resiprositas, solidaritas, dan jiwa pengorbanan yang menular dari kepemimpinan pak Achmad, menyebabkan persatuan anggota PKL menjadi sangat kokoh. Identitas tempat, seperti Sampangan dan Basudewo, menjadi identitas kelompok PKL, sehingga mengusik mereka dari lahan yang mereka tempati, ibarat mengusir mereka dari rumahnya sendiri. Itukah sebabnya, lahan tersebut akan dipertahankan sekuat mungkin. “Sedumuk batuk, senyari bumi”, atau sejengkal tanah pun, akan dipertahankan karena hal itu berkaitan dengan kehormatan sebagai pedagang yang sudah mencintai tanahnya.

Selain memiliki modal sosial terikat, PKL Sampangan dan Basudewo juga mempunyai jaringan sosial dengan kelompok PKL dan elemen masyarakat lainnya atau dengan kata lain, kelompok PKL tersebut juga mempunyai modal sosial yang menjembatani, karena mampu berkomunikasi dengan organisasi lainnya. Melalui jaringan sosial yang dibangun tokoh kunci PKL dengan kelompok PKL lainnya, informasi dapat diperoleh secara mudah, termasuk informasi tentang waktu penggusuran, sehingga anggota PKL dapat bersiap-siap menghadapi penggusuran tersebut.

Pendampingan yang dilakukan oleh LBH Semarang dan LBH Panti Marhaen, serta perlindungan yang diberikan oleh PPKLS, sebagai modal sosial yang berharga, menjadikan kelompok PKL Sampangan dan Basudewo bertambah keberaniannya melakukan perlawanan kepada pemerintah kota Semarang. Modal sosial ini menyuntikkan energi kepada anggota untuk bertindak bersama mempertahankan lahan dan melakukan perlawanan kepada pemerintah.

Modal sosial yang dibangun di bawah kepemimpinan (modal personal) pak Achmad dengan jiwa pengorbanan yang

total kepada perjuangan PKL, didukung oleh mbah Tarjo dan mbak Rini yang memiliki relasi cukup banyak di pemerintahan, memperkokoh barisan PKL dalam melakukan perlawanan terhadap Pemkot Semarang. Tanpa kepemimpinan dan jiwa pengorbanan mereka, tindakan kolektif atau mobilisasi melawan kebijakan pemerintah tidak akan berlangsung. Seperti dikatakan Fransisco (2010), “mobilization without leadership is extremly difficult”.

Apa yang dilakukan pak Achmad, mbah Tarjo, dan mbak Rini merupakan tindakan pengorbanan, yang dilandasi oleh moralitas altruistik yang mengutamakan kepentingan orang banyak. Mereka menghayati falsafah bahwa hidup baik adalah hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam kaitan dengan tindakan pengorbanan ini, Baier sebagaimana dirujuk Hazlitt (2003:158) menyatakan bahwa kemungkinan hidup terbaik bagi setiap orang adalah mungkin hanya jika setiap orang mengikuti aturan moralitas, yaitu aturan yang sering diperlukan individu untuk melakukan pengorbanan sejati.

Modal sosial yang dikembangkan pak Achmad, mbah Tarjo, dan mbak Rini, dalam penelitian ini disebut dengan modal sosial dengan pengorbanan atau sacrifice of social capital. Hal ini benar, karena tanpa pengorbanan dari tokoh-tokoh PKL, seperti pak Achmad, mbah Tarjo, dan mbak Rini tidak mungkin PKL Sampangan dan Basudewo mampu bertahan, meskipun pada akhirnya hampir seluruh PKL Basudewo harus menyingkir dari tepi sungai Banjir Kanal Barat yang selama ini mereka gunakan sebagai tempat berdagang dan menjalankan aktivitas ekonomi, karena tepi sungai sebelah barat dan timur telah dirapikan oleh peralatan berat proyek normalisasi sungai.

Perlawanan kolektif telah berakhir, karena semua bangunan permanen maupun semi permanen dan lapak-lapak yang ada sudah hancur tak bersisa. Berakhirnya perlawanan

yang lahir dari interaksi di antara anggota PKL dalam bonding

social capital dan antara peguyuban PKL dengan paguyuban

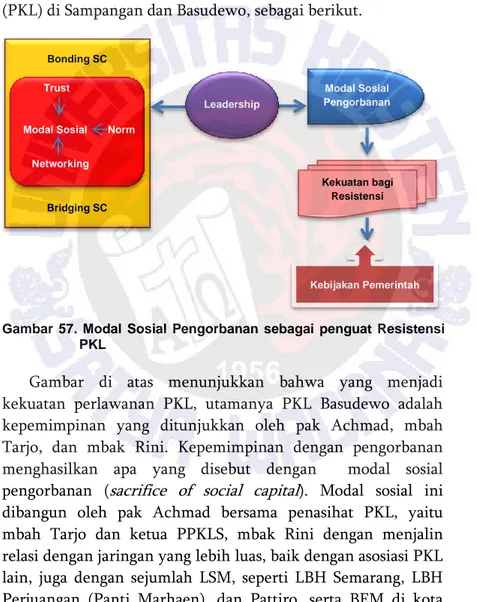

PKL lainnya dalam bridging social capital, masih tampak meskipun sebagian PKL sudah ke luar dari tempat berdagang mereka. Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan model modal sosial yang menjadi penguat bagi resistensi pedagang kaki lima (PKL) di Sampangan dan Basudewo, sebagai berikut.

Gambar 57. Modal Sosial Pengorbanan sebagai penguat Resistensi PKL

Gambar di atas menunjukkan bahwa yang menjadi kekuatan perlawanan PKL, utamanya PKL Basudewo adalah kepemimpinan yang ditunjukkan oleh pak Achmad, mbah Tarjo, dan mbak Rini. Kepemimpinan dengan pengorbanan menghasilkan apa yang disebut dengan modal sosial pengorbanan (sacrifice of social capital). Modal sosial ini dibangun oleh pak Achmad bersama penasihat PKL, yaitu mbah Tarjo dan ketua PPKLS, mbak Rini dengan menjalin relasi dengan jaringan yang lebih luas, baik dengan asosiasi PKL lain, juga dengan sejumlah LSM, seperti LBH Semarang, LBH Perjuangan (Panti Marhaen), dan Pattiro, serta BEM di kota

Kekuatan bagi Resistensi Modal Sosial Pengorbanan Leadership Bonding SC Bridging SC Trust

Modal Sosial Norm

Networking

Semarang, aparat Kepolisian, Satpol PP, Dinas Pasar, dan DPRD kota Semarang.

Kepercayaan (trust) yang diberikan kepada ketua PKL, membuat anggota PKL bersedia mengikuti kiprah pak Achmad selaku ketua PKL dalam mempertahankan lokasi tempat mereka berdagang. Aturan-aturan (norm), seperti membayar iuran dan hadir dalam rapat-rapat juga dipatuhi para anggota, semata-mata demi perjuangan mempertahankan bangunan dan lapak yang mereka gunakan untuk berdagang. Semua anggota bersedia berkorban berjuang bersama untuk mempertahankan lokasi berdagang. Pengorbanan tersebut lahir dari energi positif yang dipancarkan aktivitas dan interaksi tiga tokoh PKL. Interaksi di antara 3 tokoh PKL tersebut melahirkan energi sosial yang menyuntikkan jiwa pengorbanan dan solidaritas kepada anggota kelompok PKL.

Sebagai penguat resistensi, modal sosial tidak muncul dengan sendirinya. Mekanisme modal sosial menjadi semen resistensi PKL terhadap Pemkot Semarang, dapat ditelusuri dari kontribusi yang dimainkan oleh komponen modal sosial, yaitu organisasi. Organisasi yang dibentuk oleh PKL, yaitu Persatuan Pedagang Lestari Makmur (PPLM) di Basudewo pada tanggal 2 September 2010, yang didaftarkan ke Notaris dengan Akta Notaris Nomor 2 Tanggal 2 September 2010 memberikan basis hukum yang kuat bagi eksistensi sekaligus aktivitas PKL dalam mencari nafkah.

Organisasi inilah yang menjadi landasan bagi PKL dalam melakukan interaksi dengan pihak pemerintah terutama dalam kaitannya dengan kebijakan merelokasi PKL. Dalam Anggaran Dasar PPLM disebutkan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan PPLM, antara lain dilakukan dengan cara menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi PKL serta menjadi basis massa untuk melawan ketidakadilan atau kebrobokan

Berpegang pada ketentuan Anggaran Dasar tersebut, pak Achmad beserta pengurus melakukan rapat-rapat koordinasi guna membahas nasib dan masa depan PKL Basudewo. Meskipun tidak dihadiri oleh seluruh PKL yang beraktivitas di Basudewo, rapat-rapat organisasi berjalan baik. Tidak kurang dari 20 kali rapat telah dilakukan, sampai akhirnya mereka tercerai berai setelah lokasi mereka berdagang diratakan oleh begu proyek dan mesin-mesin penggusur pemerintah kota. Norma atau kesepakatan untuk hadir dalam rapat diikuti para anggota paguyuban PKL. Iuran sebagai bagian dari norma tersebut juga dibayar oleh anggota, baik untuk kepentingan konsumsi rapat, biaya mengurus Akta PPLM, biaya dalam melakukan demonstrasi, atau pun biaya pendampingan PKL oleh Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan (Panti Marhaen).

Kepercayaan atau trust yang diberikan kepada pak Achmad selaku ketua sekaligus pendiri PPLM menjadi pelumas

(lubricate) bagi berlangsungnya interaksi di antara anggota

PPLM. Kepercayaan ini juga mendorong pak Achmad dan pengurus lainnya melakukan berbagai cara untuk menperjuangkan nasib PKL. Melalui organisasi yang dibentuk dan modal sosial pengorbanan yang dimiliki pak Achmad dan mbah Tarjo, mereka dapat membangun jaringan sosial yang lebih luas untuk mendapatkan dukungan atas perjuangan PKL. Beberapa organisasi, seperti PPKLS, LBH Semarang, LBH Perjuangan(Panti Marhaen), Pattiro Semarang, FSBI, GMNI, PMII, HMI, KAMMI, BEM KM Undip, BEM Unnes, BEM IKIP PGRI, KPK-PRD Semarang, dan SRMI memberi dukungan yang tidak kecil kepada PKL, tidak hanya dalam hal mengorganisasi perjuangan mempertahankan lokasi berdagang, tetapi juga dalam melakukan negosiasi kepada Pemkot untuk memperoleh solusi terbaik bagi PKL.

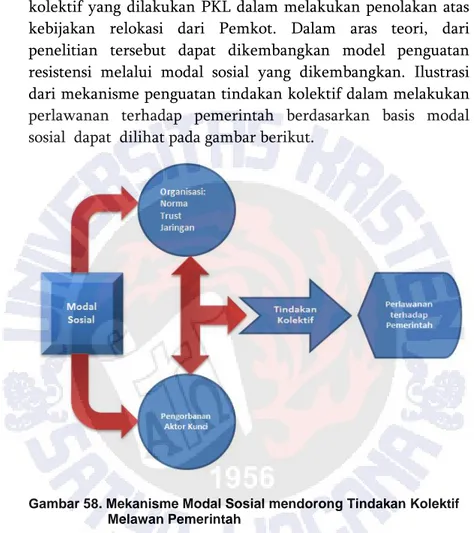

Organisasi internal dan eksternal serta jiwa pengorbanan dari ketua, penasihat PKL, dan ketua PPKLS melahirkan apa yang disebut sacrifice of social capital. Modal sosial

pengorbanan inilah yang memberi kekuatan bagi tindakan kolektif yang dilakukan PKL dalam melakukan penolakan atas kebijakan relokasi dari Pemkot. Dalam aras teori, dari penelitian tersebut dapat dikembangkan model penguatan resistensi melalui modal sosial yang dikembangkan. Ilustrasi dari mekanisme penguatan tindakan kolektif dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah berdasarkan basis modal sosial dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 58. Mekanisme Modal Sosial mendorong Tindakan Kolektif Melawan Pemerintah

Modal sosial pengorbanan yang lahir dari kepemimpinan pak Achmad, mbah Tarjo, dan mbak Rini tidak terbentuk begitu saja. Modal sosial tersebut awalnya dimulai dari adanya masalah bersama (common problem) yang dihadapi PKL, yaitu akan digusurnya tempat mereka oleh aparat pemerintah. Penggusuran dan penertiban ini menyebabkan para PKL gusar, khawatir, cemas dan takut. Adanya masalah yang sama dan perasaan yang tidak jauh berbeda, mendorong mereka

berinteraksi membentuk paguyuban, merevitalisasi paguyuban yang sudah ada dan membangun relasi dengan paguyuban lain.

Dalam interaksi sosial ini, muncul tokoh-tokoh PKL yang menampakkan kepemimpinan dan jiwa pengorbanan. Pengorbanan waktu misalnya, selama masa-masa ketidakpastian nasib mereka, para PKL dikoordinasi oleh pak Achmad, mbah Tarjo, dan mbak Rini untuk rapat di Posko Anti Penggusuran. Tidak jarang mereka juga begadang atau

“lek-lekan” di Posko untuk mengantisipasi adanya tindakan

penggusuran dari aparat Satpol PP. Pengorbanan para PKL yang diawali oleh pak Achmad, mbah Tarjo, dan mbak Rini juga ditunjukkan dengan pengorbanan tenaga dan uang. Pengorbanan tenaga, misalnya turut membantu PKL yang mendirikan lapak yang habis dihancurkan oleh aparat Satpol PP. Pengorbanan uang tampak dari bantuan pak Achmad dan mbah Tarjo yang membiayai konsumsi untuk rapat-rapat PKL. Para anggota paguyuban PKL juga berkorban uang dengan turut iuran untuk mengurus nasib mereka. Iuran dipakai tidak hanya untuk konsumsi rapat, tetapi juga untuk mengurus nasib mereka melalui LBH Panti Marhaen.

Pengorbanan yang semula diawali oleh pak Achmad, mbah Tarjo, dan mbak Rini kemudian diikuti oleh anggota PKL lainnya. Modal sosial pengorbanan ini memberi kontribusi positif bagi menguatnya perlawanan (resistensi) mereka terhadap pemerintah kota Semarang. Ilustrasi mengenai terbentuknya modal sosial pengorbanan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 59. Mekanisme terciptanya Modal Sosial Pengorbanan

C. Rangkuman

Modal sosial memiliki unsur-unsur yang jika semuanya berfungsi akan memiliki manfaat besar dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Unsur-unsur modal sosial meliputi kepercayaan (trust), norma (norm), dan jaringan (network). Hubungan sosial diikat oleh kepercayaan dan kepercayaan dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak. Kerja antar simpul (orang atau kelompok), melalui media hubungan sosial menjadi satu kerjasama, bukan kerja bersama-sama.Unsur-unsur modal sosial ini ditengarai juga dimiliki oleh kelompok PKL di tiga lokasi penelitian.

Dalam penelitian di Sampangan, Basudewo, dan Kokrosono juga ditemukan dua jenis atau bentuk modal sosial, yaitu

bonding social capital dan bridging social capital. Modal sosial

terikat atau bonding social capital cenderung bersifat ekslusif

menjadi anggota kelompok cenderung homogen dan bersifat konservatif. Kelompok yang lebih banyak memiliki modal sosial jenis bonding ini, para anggotanya terhubung secara kuat, positif, dan bersifat timbal balik. Jenis modal sosial ditemukan di PKL Sampangan dan Basudewo. Ikatan hubungan yang negatif relatif kurang dan jaringan yang dibentuk cenderung sangat padat atau tebal. Kepercayaan yang dibangun diantara anggota sangat kuat dan dalam kelompok seperti itu, jaringan pertukaran sosial tercipta dengan baik.

Kelompok dalam bonding social capital, memiliki kelebihan, seperti kerjasama yang lebih besar, konformitas yang lebih besar untuk menyetujui norma bersama, berbagi informasi lebih besar, tetapi cenderung kurang terlibat dalam kaitannya dengan sesuatu yang berada di luar kelompok. Namun terlepas dari semua itu, kelompok bertipe bonding

cenderung memiliki efektivitas yang lebih baik. Kelompok dengan bonding social capital sebagaimana dijumpai pada komunitas PKL Basudewo dan Sampangan memiliki resistensi kuat terhadap perubahan, misalnya berkenaan dengan kebijakan relokasi.

Bentuk modal sosial yang menjembatani (bridging social

capital) merupakan bentuk modern dari suatu pengelompokan,

grup, asosiasi, atau masyarakat. Prinsip-prinsip yang dianut didasarkan pada nilai-nilai universal, seperti persamaan, kebebasan, kemajemukan, kemanusiaan, terbuka, dan mandiri. Mekanisme perantara dalam hubungan yang menjembatani ini memutus kesenjangan (gap) diantara anggota-anggota yang tidak terkoneksi. Bridging social capital ini ditemukan di kelompok PKL Sampangan dan Basudewo.

Normalisasi sungai Kaligarang dan Banjir Kanal Barat, yang dampaknya adalah penertiban, penggusuran, dan pemindahan PKL Sampangan, Basudewo, dan Kokrosono, menimbulkan perlawanan (resistensi) dari para PKL. Perlawanan dilakukan

dengan cara kekerasan maupun nonkekerasan. Mereka melawan untuk memperjuangkan keinginan dan tujuan, agar dapat berdagang dan menjalankan aktivitas ekonomi di lokasi yang selama ini mereka tempati.

Perlawanan ini tidak mungkin terjadi tanpa ada dukungan dari anggota PKL (bonding social capital) dan organisasi yang mereka miliki, serta organisasi supra, seperti PPKLS, Pattiro, LBH Semarang, LBH Panti Marhaen, BEM di kota Semarang, dan yang lain. Adanya kepemimpinan dari tokoh kunci PKL memperkuat semangat juang dari PKL untuk melawan kebijakan relokasi Pemkot. Inilah yang disebut dengan modal sosial dengan pengorbanan (sacrifice of social capital). Tanpa pengorbanan yang diberikan oleh tokoh kunci yang dipercaya, modal sosial tidak akan dapat dibangun dan diperkuat.

Tindakan kolektif yang ditunjukkan anggota PKL, misalnya dengan menghadiri rapat-rapat, membayar iuran, melakukan demonstrasi, memperkuat barisan untuk menghadang kedatangan aparat Satpol PP yang akan melakukan penggusuran, dan lain-lain, dapat berlangsung karena ada tokoh kunci yang dengan jiwa pengorbanan dan kepemimpinannya menjadi pelumas bagi interaksi antaranggota sekaligus menjadi kekuatan (power) pendorong bagi terjadinya perlawanan PKL terhadap kebijakan relokasi yang ditempuh Pemkot Semarang.