SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu

Pemerintahan

Disusun Oleh: SIFA NURFADILAH

NIM. 6670142378

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat allah SWT, yang telah

memberikan Rahmat dan Karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu

tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya,

dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman

pencerahan. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan

pembuatan skripsi yang berjudul “Partisipasi Politik Civil Society Dalam Pilkada

(Studi Kasus Rumah Dunia Dalam Pilkada Banten 2017).

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud baktiku kepada kedua

orang tua tercinta Bapak Muhayar dan Ibu Munawaroh yang tidak ada hentinya

memberikan kasih sayang, kepercayaan, semangat, nasehat yang diberikan

kepada penulis. Beliau selalu memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk menjaga

penulis dari hal-hal negatif, serta memberi materi untuk kecukupan penulis

sehari-hari. Semoga Allah memberi kemudahan dan kesempatan kepada penulis untuk

berbakti kepada orang tua di dunia sebagai bekal di akhirat. Juga penulis

persembahkan pada keluarga besar, kakak-kakak serta adik kesayangan yang

selalu memberikan bantuan doa dan dukungan kepada penulis.

Dengan segala keramahan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan

terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak

Abdul Hamid, Ph.D atau biasa disebut Abah dan M. Dian Hikmawan, S. Hum,

memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa. Penulis menyadari bahwa penyusunan ini tidak akan selesai tanpa

adanya bantuan dari berbagai pihak yang selalu membimbing serta mendukung

penulis secara moril dan materil. Maka dengan segala ketulusan hati, penulis juga

ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa.

2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si selaku Desan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Rahmawati, S.Sos, M.Si selaku Wakil dekan I Bidang Akademik Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

4. Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan

dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa.

5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan III Bidang

Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan

7. Ika Arinia Indriyany, S.IP, M.A selaku Sekretaris Prodi Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa.

8. Shanty Kartika Dewi, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing akademik

yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama

menempuh pendidikan di kampus ini.

9. M. Rizky Godjali, S.IP, M.IP selaku kepala Laboratorium Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa yang telah memberikan banyak pembelajaran dan

pengalaman kepada penulis sebagai bagian dari anggota Laboratorium

Ilmu Pemerintahan.

10.Semua Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang

membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.

11.Kawan-kawan seperjuangan Ilmu Pemerintahan 2014 dan yang penulis

cintai Forum Keluarga Ilmu Pemerintahan (Forklip) Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

12.Keluarga Pengurus HIMAIP 2015, DPM FISIP 2016, dan Anggota

13.Yang saya cintai dan sayangi Rumboy’s Family dan The Next Leader’s

14.Segala pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah

membantu menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat

banyak kekurangan, maka kritik dan sara yang membangun sangat penulis

harapkan demi kesempurnaan penulisan penelitian ini. Penulis berharap semoga

penelitian ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para

pembaca pada umumnya.

Alhamdulillahirrabbil’alamiin.

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb.

Tangerang, 7 Juli 2018

Society dalam Pilkada (Studi Kasus Rumah Dunia dalam Pilkada Banten 2017). Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I: Abdul Hamid, Ph.D, Dosen Pembimbing II: M. Dian Hikmawan, S.Hum, M.A.

Pilkada Provisi Banten 2017 merupakan pilkada pertama kali yang hanya diikuti

dua pasangan calon yaitu Wahidin-Andika dan Rano-Embay. Dalam pilkada tentu

tidak bisa dipisahkan dari peran serta civil society. Salah satu yang berperan dalam

pilkada adalah Rumah Dunia yang merupakan civil society yang bergerak di

bidang literasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik

Rumah Dunia dalam pilkada, menganalisis mengapa Rumah Dunia berperan

dalam pilkada dan apa saja yang dilakukan. Tipe penelitian deskriptif dengan

pendekatan kualitatif. Adapun jenis data berupa data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik Rumah Dunia dalam

pilkada Banten tahun 2017 adalah bagian dari nilai yang selama ini diperjuangkan

oleh Rumah Dunia yaitu menolak praktik korupsi. Diketahui, salah satu dari

pasangan calon adalah bagian dari keluarga dinasti yang terkena kasus korupsi.

Adapun partisipasi atau gerakan politik Rumah Dunia dalam mendukung

pasangan Rano-Embay antara lain: Membantu proses pembuatan buku biografi

Rano yaitu Si Doel dan melakukan roadshow bedah buku Si Doel di seluruh

Kabupaten dan Kota di Banten, membuat tulisan yang dipublikasikan melalui

media Rumah Dunia berbasis online Koranrumahdunia.com, bergabung dan

menjadi bagian dari koalisi Gempa dan FBB, membuat meme atau gambar yang

mempromosikan figur dari Rano-Embay dan tentang korupsi dan dinasti dan

menghadiri deklarasi pasangan calon Rano-Embay.

Civil Society in Gubernatorial Election (A Case Study of Rumah Dunia in 2017 Banten Gubernatorial Election). Study Program of Government Sciences, Faculty of Social and Political sciences, University of Sultan Ageng Tirtayasa. Superviser I: Abdul Hamid, Ph.D, Superviser II: M. Dian Hikmawan, S.Hum, M.A.

Banten election 2017 is the first pilkada that only followed two candidate pairs

namely Wahidin-Andika and Rano-Embay. In the pilkada certainly can not be

separated from the participation of civil society. One of those who play a role in

the election is Rumah Dunia which is a civil society engaged in the field of

literacy. This study aims to determine the political participation of Rumah Dunia

in election, analyze why Rumah Dunia role in election and what is done. Type of

descriptive research with qualitative approach. The type of data in the form of

primary data and secondary data. The results of this study indicate that the

political participation of Rumah Dunia in the Banten regional election 2017 is part

of the value that has been fought by Rumah Dunia is to reject the practice of

corruption. Known, one of the candidate pairs is part of a family of political

dynasties affected by corruption case. The participation or political movements of

Rumah Dunia in support of Rano-Embay couples include: Helping the process of

making Rano's biography book Si Doel and conducting Si Doel's surgical

roadshows all of the districts and cities in Banten, making the writings published

through online Rumah Dunia media Koranrumahdunia.com, join and be part of

the Gempa and FBB coalitions, creates memes or images promoting figures from

Rano-Embay and about corruption and political dynasties, and attend the

declaration of the Rano-Embay candidates.

LEMBAR PERSETUJUAN... i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI... ii

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... x

BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Masalah ... 1

B. Identifikasi Masalah ... 13

C. Rumusan Masalah ... 13

D. Tujuan Penelitian ... 13

E. Kegunaan Penelitian ... 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori ... 16

1. Partisipasi Politik ... 16

2. Konsep Civil Society (Masyarakat Sipil) ... 19

3. Gerakan Sosial Laclau & Maouffe ... 33

4. Demokrasi Lokal di Indonesia ... 43

B. Studi Terdahulu ... 47

C. Kerangka Berpikir ... 53

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Pendekatan dan Desain penelitian ... 55

F. Lokasi dan Jadwal Penelitian ... 62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian ... 64

Sejarah Rumah Dunia ... 64

1. Politik Lokal di Banten ... 76

2. Rumah Dunia dan Politik Dinasti di Banten ... 89

B. Pembahasan ... 103

1. Rumah Dunia dan Pilkada Banten 2017 ... 103

a. Partisipasi Politik Rumah Dunia Selama Pilkada Banten 2017 ... 116

b. Ancaman dan Teror Terhadap Rumah Dunia Selama Pilkada Banten 2017 ... 127

2. Resistensi Rumah Dunia Terhadap Dinasti Politi Ditinjau Dari Gerakan Sosial Politik Laclau dan Mouffe ... 130

a. Transisi Subjek Politik Rumah Dunia ... 135

b. Dinasti Politik sebagai Rezim Hegemonik ... 139

c. Antagonisme Politik Rumah Dunia Terhadap Dinasti Politik ... 141

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 150

B. Saran ... 152

DAFTAR PUSTAKA ... 154

Tabel 1. Formula Analisis CSO ... 25

Tabel 2. Perbandingan Penelitian Terdahulu ... 51

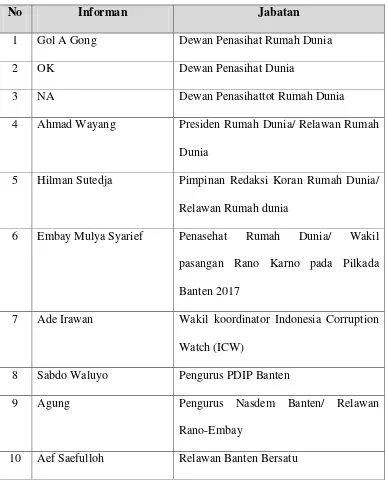

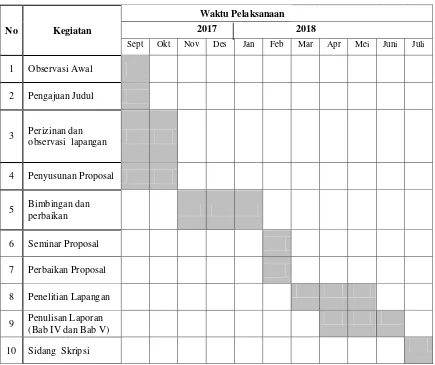

Tabel 3. Informan penelitian ... 61

Tabel 4. Waktu Pelaksanaan Penelitian ... 63

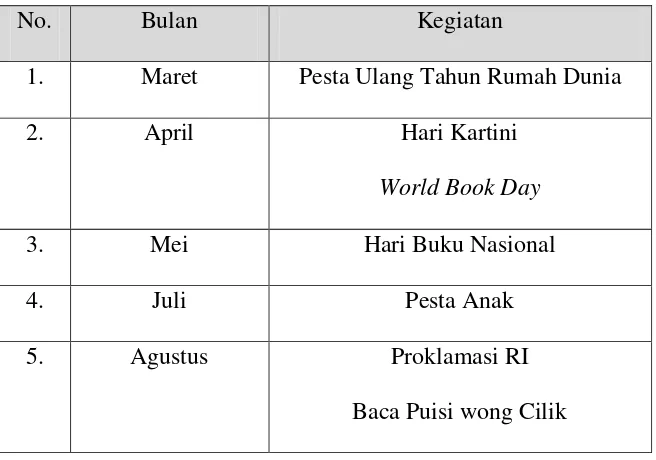

Tabel 5. Program Reguler Rumah Dunia ... 69

Tabel 6. Program Unggulan Rumah Dunia ... 70

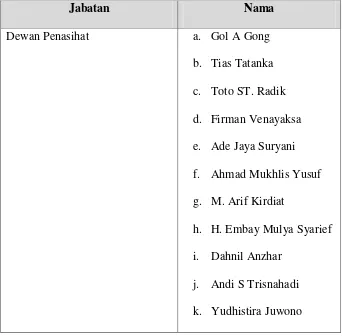

Tabel 7. Struktur Organisasi Rumah Dunia ... 71

Tabel 8. Persebaran Politik Dinasti Atut di Lembaga Eksekutif dan Legislatif ... 82

Tabel 9. Keganjilan Dana Hibah Tahun 2011 menjelang Pilkada 2012 ... 88

Tabel 10. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2006 ... 104

Tabel 11. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2012 ... 104

Tabel 12. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017 ... 106

Tabel 13. Roadshow Bedah Buku Si Doel ... 117

Tabel 14. Daftar Tulisan Koran Rumah Dunia Tentang Pilkada dan Dinasti ... 120

Gambar 1.Tulisan Gol A Gong di Koran Rumah Dunia ... 10

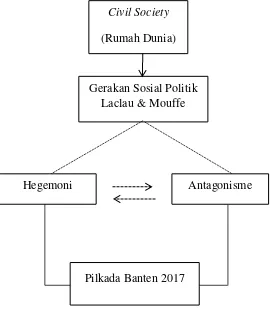

Gambar 2. Skema Kerangka Berpikir ... 54

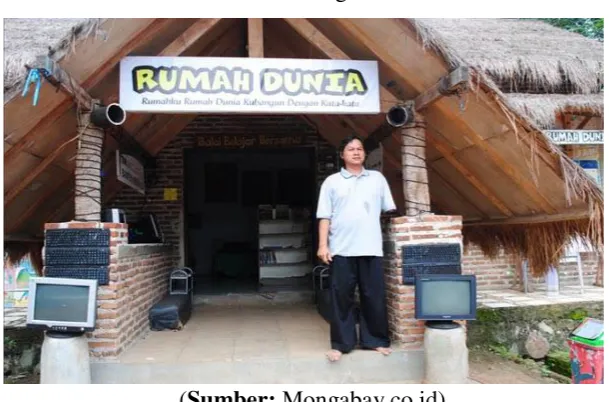

Gambar 3. Gol A Gong di Rumah Dunia ... 67

Gambar 4. Auditorium Surosowan ... 75

Gambar 5. Beberapa Tokoh Pendiri Banten ... 77

Gambar 6. Atut berserta Keluarga ... 84

Gambar 7. Salah Satu Dokumentasi Kegiatan di Rumah Dunia ... 93

Gambar 8. Toto ST. Radik, Pendiri Rumah Dunia. ... 96

Gambar 9. Tanda Tangan Dana Hibah untuk Rumah Dunia dari Kemenpora RI 99 Gambar 10. Atut Ketika di Rumah Dunia Tahun 2006 ... 101

Gambar 11. Elektabilitas Bakal Calon Gubernur Banten 2017 ... 111

Gambar 12. Pilihan Calon Wakil Gubernur Banten ... 112

Gambar 13. Komunitas Buku si Doel di Bawaslu Banten ... 118

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa transisi politik dari rezim orde baru ke reformasi membawa

angin segar bagi proses demokratisasi di Indonesia. Reformasi politik pada

tahun 1998 benar-benar telah mereformasi sendi-sendi politik bangsa

Indonesia. Di awal reformasi, setelah runtuhnya rezim Soeharto yang selama

32 tahun memimpin Indonesia secara otoriter, para penggerak reformasi

menuntut Indonesia untuk menerapkan sistem politik yang demokratis. Untuk

memenuhi aspirasi rakyat yang digemakan oleh gerakan reformis,

perubahan-perubahan mendasar harus di tegakkan, termasuk perubahan-perubahan menyeluruh pada

semua pranata sosial, politik dan ekonomi, dan perubahan pada basis

hubungan antara rakyat dan negara. Perubahan-perubahan itu ditandai dengan

diadakan pemilu langsung, adanya kebebasan pers, mengurangi peran militer

dalam politik dan lain sebagainya yang mengarah pada demokratisasi di

Indonesia.

Praktek demokrasi dengan pemberian otoritas politik yang lebih besar

kepada rakyat diyakini hanya akan efektif terjadi jika pusaran mekanisme

pengelolaan pemerintahan didesentralisasikan kepada otoritas yang makin

dekat dengan rakyat. Karenanya pemberian kewenangan kepada satuan

kekuasaan pemerintahan yang lebih kecil dan lebih dekat dengan rakyat

2002: 31). Atas dasar pemikiran diatas, wacana desentralisasi tumbuh

berkembang mengiringi berbagai perubahan kearah demokratisasi politik

tersebut.

Namun pada kenyataannya semangat awal desentralisasi dan otonomi

daerah untuk perubahan terkadang tidak berjalan dengan baik dikarenakan

muncul masalah-masalah baru di tingkatan lokal. Tidak sedikit daerah yang

dikuasi oleh kekuasaan dominan dan dikendalikan oleh bos-bos lokal seperti

yang terjadi di Provinsi Banten yang berdirinya berbarengan dengan

semangat reformasi dan merupakan daerah hasil pemekaran dari Provinsi

Jawa Barat.

Banten selama ini dikenal dengan dominasi politik di bawah dinasti

politik tertentu, yaitu dinasti keluarga Tb. Chasan Sochib. Tidak bisa

dipungkiri Tb. Chasan Sochib adalah aktor yang mampu mengendalikan

kekuasaan Banten melebihi aktor politik formal. Relasi antara penguasa,

pengusaha, kyai dan jawara tersentral di Tb. Chasan Sochib. Hal yang

mencuat ke permukaan adalah dia berhasil mengantarkan anaknya, Ratu Atut

Chasiyah menjadi Wakil Gubernur pertama di Banten melalui cara-cara

politik tidak sehat seperti adanya indikasi money politic dan intimidasi.

Selama masih hidup, Tb. Chasan juga mampu mengendalikan seluruh

proyek-proyek infrastruktur fisik, pengadaan barang dan jasa, dan melakukan

intimidasi proyek kepada pesaing-pesaingnya. Bahkan dia bisa mengarahkan

dan menekan pemerintah provinsi untuk mengakomodasi kepentingannya

tahunan. Maka tidak heran jika dia disebut atau dijuluki sebagai Gubernur

Jenderal di Banten (Hidayat, 2007, Masaaki & Hamid, 2008).

Setelah Chasan Sochib wafat, kekuatan kekuasaan keluarganya tidak

menghilang begitu saja tapi terwarisi pada anaknya yaitu Ratu Atut Chasiyah

dan sanak keluarga lain yang mampu menduduki posisi strategis di tampu

kekuasaan di Banten melalui ajang sarana pilkada. Setelah menjadi Wakil

Gubernur, Atut menjadi Gubernur Banten dua periode yaitu periode

2007-2012 dan 2007-2012-2017, namun pada tahun 2014 Atut dinonaktifkan dari

jabatannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena menjadi

tersangka terkait kasus suap pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada pilkada 2015, Adik ipar Atut, yaitu Airin Rachmi Diany terpilih

menjadi Wali Kota Tangerang Selatan periode 2015- 2020 yang diperiode

sebelumnya juga menjadi sebagai Wali kota Tangerang Selatan. Adik Atut,

Tatu Chasanah memenangkan Pilkada Kabupaten Serang dan terpilih menjadi

Bupati Kabupaten Serang periode 2015-2020. Menantu Atut Chosiyah, Tanto

Warsono Arban terpilih menjadi Wakil Bupati Pandeglang periode

2015-2020. Dan pada pilkada serentak 2017 kemarin, Andhika Hazrumy yang

merupakan anak dari Atut terpilih menjadi Wakil Gubernur Banten periode

2017-2022 dengan memperoleh 50,95% suara (Detik. 2014.

https://news.detik.com/berita/d-3432971/wahidin-andika-unggul-atas-rano-embay-ini-peta-perolehan-suaranya sumber diakses 24 desember 2017).

Selain kental dengan budaya politik dinasti, Banten juga menjadi salah

secara langsung atau pun tidak langsung bahwa politik dinasti menjadi lahan

subur untuk melakukan praktik korupsi. Hal ini dikarenakan berkumpulnya

kekuasaan pada segelintir orang. Dan ini terbukti di tahun 2013 silam, Tb.

Chaeri Wardana (Wawan) seorang pengusaha yang juga adik mantan

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK

dalam kasus suap pilkada Lebak. Berdasarkan pengembangan penyidikan

KPK juga menetapkan Atut sebagai tersangka dalam kasus suap ini. Tidak

berhenti pada suap pilkada Lebak, KPK terus mengusut dugaan keterlibatan

Wawan dan Atut dalam kasus yang lain. Akhirnya KPK menetapkan Wawan

dan Atut sebagai tersangka pengadaan alat kesehatan Banten. Lebih lanjut

KPK juga menetapkan Wawan sebagai tersangka dalam Tindak Pidana

Pencucian Uang setelah melakukan penelusuran berkoordinasi dengan Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Ketua KPK Abraham Samad pernah menyatakan (Pukat UGM, 2014 :

10) bahwa korupsi di Banten adalah kejahatan keluarga, dan korupsi di

Banten tidak hanya pada pengadaan alat kesehatan saja, tetapi juga pada

proyek-proyek infrastruktur dan bantuan sosial. Kuatnya dinasti Atut di

Banten yang menguasai banyak jabatan publik disinyalir memudahkan

terjadinya korupsi. Pengawasan baik internal pemerintahan maupun

pengawasan eksternal seakan tidak berjalan.

Persoalan lain di Banten adalah sikap pragmatisme masyarakat dalam

praktik berpolitik. Budaya masyarakat di Banten masih sangat kental dengan

disampaikan pada seminar nasional Ilmu Pemerintahan Untirta (November,

2016) menunjukan bahwa partisipasi masyarakat di Banten dalam

menggunakan hak pilihnya sebagian besar tidak berdasarkan kesadaran

politik melainkan didorong oleh adanya politik uang. Artinya, masyarakat

akan datang ke TPS saat hari pencoblosan apabila mereka mendapatkan

sejumlah uang atau barang tertentu dari pasangan calon.

Menurut hasil survei yang disampaikan oleh Hamid dalam seminar

nasional Ilmu Pemerintahan Untirta (2016) sebanyak 71,3 persen publik

menganggap pemberian uang dalam pilkada adalah sebagai hal yang wajar

dan sebanyak 69,4 persen pemberian sejumlah uang dari pasangan calon

kepala daerah akan berpengaruh terhadap pilihan pasangan calon kepala

daerah, sedangkan 45,6 persen, masyarakat menerima pemberian sejumlah

uang atau barang dan akan memilih calon yang memberi sejumlah uang atau

barang tersebut. Hasil dari riset ini menunjukan bahwa efektivitas politik

uang sangat tinggi di Banten. Selain karena pendidikan politik masyarakat

Banten yang masih rendah, keberadaannya malah dimanfaatkan oleh para elit

lokal dengan menggunakan strategi politik demi mencapai suksesi dalam

pilkada.

Melihat kenyataan seperti itu dimana kekuasaan dikendalikan oleh

satu kelompok dominan dan didukung dengan budaya masyarakat yang

pragmatis tidaklah heran jika Banten menjadi salah satu daerah yang rawan

korupsi. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Banten termasuk

dan Sumatera Utara (Detik, 2016

https://m.detik.com/news/berita/d-

3356096/banten-termasuk-6-daerah-rawan-korupsi-kini-masuk-radar-kpk-lagi).

Dengan kondisi Banten yang demikian, semangat menuju perubahan

yang lebih baik terus dilakukan. Pilkada berusaha dikendalikan kembali

sebagai ajang pemilihan kepala daerah terbaik yang memiliki integritas dan

kemampuan yang kompeten sebagaimana dengan semangat hadirnya

undang-undang (UU) NO. 32 Tahun 2004 silam tentang Pemerintahan Daerah, yang

mana pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Bupati/ Wali Kota) dilakukan

secara langsung atau dengan kata lain melibatkan partisipasi langsung

masyarakat dalam memilih kepala daerah yang terbaik.

Dan dalam perjalanannya Pilkada melakukan pembaharuan dalam

rangka mencapai tujuan pilkada yang lebih berkualitas yaitu dengan

menerapkan pilkada secara serentak atau biasa di sebut dengan pilkada

serentak yang saat ini menjadi arena baru bagi perpolitikan Indonesia. Bukan

hanya pada persoalan berbeda waktu pelaksanaan, sistem pelaksanaan,

prosedur dan mekanisme pemilihannya, tetapi juga tetapi juga soal, yang oleh

Brian C. Smith dan Robert Dahl, adalah untuk menciptakan local

accountability, political equity dan localresponsiveness (Suara KPU, edisi II

2015: 4).

Pilkada serentak secara nasional baru akan terlaksana pada tahun

2024, karena itu terdapat 3 tahapan transisional pilkada serentak di daerah

transisional tahap I sudah berlangsung pada tahun 2015 lalu di 269 wilayah,

yakni 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Begitu pula pilkada serentak

transisional tahap II sudah berlangsung pada tahun 2017 di 101 wilayah,

yakni 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Sedangkan pilkada serentak

transisional tahap III akan berlangsung pada tahun 2018 mendatang di 171

wilayah yang mencakup 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota.

Banten sendiri telah melaksanakan Pilkada serentak di tahun 2017

kemarin. Pemilihan kepala daerah Banten hanya diikuti oleh dua pasangan

calon gubernur dan wakil gubernur yaitu Wahidin Halim yang berpasangan

dengan Andhika Hazrumy diusung oleh partai politik Demokrat, Golongan

Karya, Hati Nurani Rakyat, Partai Kesatuan Bangsa, Partai Amanat Nasional,

Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Rano

Karno berpasangan dengan Embay Mulya Syarief yang diusung oleh partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan dan

Nasional Demokrat. Andhika Hazrumy sendiri adalah bagian dari keluarga

dinasti yaitu anak dari Ratu Atut.

Sebelumnya, ada empat pasangan calon perseorangan yang

mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur ke KPUD

Banten melalui jalur independen. Keempat bakal pasangan calon adalah H.

Yayan Sofyan dan Ratu Enong Mandala, KH. Tb. Sangadilah dan Subadri

Martadinata, R. Achmad Dimyati Natakusumah dan Hj. Yemelia, serta Ampi

Nurkamal Tanudjiwa dan Maryani. Namun dari keempat bakal pasangan

verifikasi administratif yaitu harus mengumpulkan dukungan KTP minimal

berjumlah 601.805 dukungan yang minimal tersebar di lima kabupaten/kota

di Banten (Suara KPU edisi September, 2016). Pada akhirnya, hanya ada dua

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang di usung partai

politik yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah Banten.

Ketika perhelatan Pilkada Banten 2017 kemarin, muncul beberapa

gerakan sosial dari kelompok civil society yang bergerak pada pencerdesan

politik masyarakat Banten. Tentu ini melihat kenyataan situasi politik di

Banten yang menyedihkan dan didukung ruang publik yang saat ini semakin

terbuka ternyata mampu memberi semacam tenaga pendorong baru bagi

menjamurnya gerakan sosial. Diantaranya adalah komunitas Banten Memilih,

Untuk Banten dan Ayo Banten. Komunitas-komunitas tersebut lahir dari

anak-anak muda Banten yang memiliki keprihatinan bersama dengan perilaku

politik masyarakat Banten yang cenderung pragmatis.

Selain itu juga muncul gerakan-gerakan yang menyoroti praktik

korupsi di Banten salah satunya Forum Banten Bersih (FBB) yang memiliki

gerakan berorientasi pada penolakan dinasti politik dan praktik korupsi.

Kemudian, ada pula Gerakan Menolak Politik Dinasti (Gempa) yang juga

memiliki gerakan sama dengan Forum Banten Bersih, keduanya sama-sama

melakukan resistensi kepada korupsi dan resistensi atas kekuasaan dominan

yang dikendalikan oleh dinasti politik Atut atau disebut sebagai rezim

hegemonik yang mana dinasti politik membentuk cara untuk

kekuasaan di wilayah Banten. Ketika ada kekuasaan yang dominan biasanya

ada pertentangan di dalamnya.

Gerakan-gerakan sipil yang terbangun tidak hanya pada saat

momentum Pilkada, banyak juga gerakan yang tidak bersifat momental. Di

Banten sendiri, jumlah Civil Society Organization (CSO) atau Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) bisa terbilang cukup banyak. Menurut data dari

Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Banten terdapat 1.432 CSO/LSM,

walaupun dari jumlah tersebut hanya 93 yang surat keterangannya masih

terdaftar (Detak Banten, 2015

http://www.detakbanten.com/pandeglang/6688-

wow-1-432-ormas-lsm-banten-hanya-93-ormas-lsm-terdaftar-di-kesbangpol-banten diakses pada 5 Februari 2018). Banyaknya jumlah CSO di tengah

iklim demokratisasi adalah hal wajar, kehadiran civil society tentu merupakan

faktor penting karena kapsitas mereka dalam mendorong peningkatan

kesadaran partisipasi masyarakat yang lebih inklusif.

Salah satu Civil Society Organization di Banten adalah Rumah Dunia

yang bergerak di bidang literasi. Persoalan dinasti politik dan budaya politik

masyarakat Banten yang pragmatis tentu berkaitan dengan budaya literasi.

Karena literasi bukan lagi pada persoalan membaca dan menulis, saat ini

literasi berkenaan dengan praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan

sosial dan politik. Untuk meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat bisa

ditumbuhkan oleh kekuatan literasi. Dengan tradisi literasi yang kuatlah

Pada Pilkada Banten 2017, Rumah Dunia menjadi salah satu bagian

kalangan civil society yang turut terlibat aktif mendukung salah satu pasangan

calon gubernur Banten. Apa yang digelorakannya selama ini tidak lepas dari

penolakan terhadap dinasti Banten Ratu Atut Chasiyah yang dianggap sebagai

akar permasalah korupsi yang menghambat pembangunan di Banten. Hal ini

dibenarkan oleh Presiden Rumah Dunia (2017) mendukung salah satu

pasangan calon yang tidak memiliki ikatan dengan dinasti politik dan

dianggap bersih dari praktik korupsi.

Gambar 1. Salah satu postingan Gol A Gong di Koran Rumah Dunia

(Sumber : Koranrumahdunia.com)

Gol A Gong sebagai pendiri Rumah Dunia tidak jarang mengeluarkan

kritik terhadap dinasti politik. Salah satu postingan di koran rumah dunia

dengan judul “Gol A Gong, Rumah Dunia dan Politik” salah satu kalimat

tahun Banten di era Atut, Ibu Andika, terpuruk oleh prilaku KKN para

pemimpinnya (Koran rumah Dunia. 2016. www.koranrumahdunia.com

diakses pada 17 November 2017). Terdapat juga tulisan-tulisan kritik Gol A

Gong lainnya yang diarahkan pada salah satu pasangan calon Gubernur

Banten.

Rumah Dunia sebagai kelompok civil society. memiliki otonomi baik

terhadap pengaruh dan intervensi negara maupun lembaga-lembaga bisnis

atau masyarakat ekonomi. Secara sederhana otonomi mengandung makna

kemandirian sekaligus kebebasan. Otonomi dalam pengertian politik adalah

tingkat kebebasan tertentu yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau

kelompok tertentu yang dilakukan oleh pihak lain.

Rumah Dunia sendiri merupakan pendidikan masyarakat non formal

yang berkutat di bidang sastra, jurnalistik, teater, musik dan menggambar.

Visinya adalah mencerdaskan dan membentuk generasi baru yang kritis di

Banten. Misi untuk menjalankan visi tersebut adalah dengan mengadakan

diskusi terhadap isu sosial, budaya, politik dan sebagainya, mengadakan

bedah buku, menerbitkan buku, menyelenggarakan pelatihan kepenulisan dan

jurnalistik, melakukan pertunjukan seni dan berbagai kegiatan lainnya (Koran

Rumah Dunia. 2014 koranrumahdunia.com diakses pada 17 November 2017).

Dari awal didirikan sampai sekarang, Rumah Dunia konsen pada

gerakan moral dan kebudayaan. Rumah Dunia bukan saja untuk tempat

membaca buku, belajar menulis, teater tetapi mempunyai suatu gerakan yang

Dunia kerap hadir paling terdepan jika dihadapkan masalah sosial salah

satunya adalah pada persoalan korupsi. Seperti yang diutarakan oleh presiden

Rumah Dunia Ahmad Wayang (wawancara, 2017), bahwasanya Rumah

Dunia menolak keras praktik-praktik korupsi di Banten. Hal ini dapat dilihat

dengan kerja sama yang dilakukan oleh Rumah Dunia dengan lembaga anti

korupsi negara yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga

Indonesia Corruption Watch (ICW) yang merupakan organisasi

non-pemerintah yang bergerak di bidang korupsi.

Dan pada musim perhelatan Pilkada Banten berlangsung, bersama

dengan ICW, Rumah Dunia juga menggelar acara bedah buku karya peneliti

rekan-rekan ICW dengan judul buku “Dinasti Banten”. Dalam diskusi itu

beranggapan pemberantasan korupsi akan lebih mudah terwujud ketika

dibarengi dengan upaya meruntuhkan legitimasi politik dan kekuasaan

kelompok dinasti Atut di pemerintahan (Berita Cilegon, 2016. Diakses pada

www.beritacilegon.co.id/dinasti-banten-akan-dikuliti-di-rumah-dunia-sabtu-3-september-2016-2 diakses pada 4 Juni 2017). Diskusi-disksusi semacam ini

yang berlangsung di musim Pilkada tentunya membuat keberpihakan politik

Rumah Dunia menjadi sangat kentara.

Tulisan ini bermaksud menjelaskan bagaimana Partisipasi Politik

Rumah Dunia pada perhelatan pemilihan gubernur Banten 2017. Diketahui,

salah satu dari kedua pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur Banten

adalah berasal dari keluarga dinasti politik Banten yaitu Andika Hazrumy

Dunia sebagai gerakan yang menentang keras keberadaan dinasti politik di

Banten, menjadi menarik untuk didalami lebih mendalam mengenai

partisipasi politiknya sebagai civil society yang cukup berpengaruh di Banten

dalam pilgub Banten 2017. Terlebih Rumah Dunia adalah komunitas yang

bergerak di bidang literasi menjadi menarik pula ketika ikut terlibat

mendukung salah satu pasangan calon.

B. Identifikasi Masalah

1. Dunia politik Banten di dominasi oleh dinasti politik

2. Tingkat korupsi yang tinggi di Banten

3. Budaya pragmatis (money politic) yang tinggi di masyarakat Banten

4. Rumah dunia yang selama ini bergerak di bidang literasi kemudian

mendukung salah satu pasangan calon gubernur Banten 2017

C. Rumusan Masalah

Bagaimana Partisipasi Politik Rumah Dunia dalam Pemilihan Gubernur

Banten 2017?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui partisipasi politik Rumah Dunia dalam pemilihan

E. Kegunaan Penelitian 1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam penelitian tentang

keterlibatan civil society dalam pilkada Banten 2017.

b. Pengkajian ini dapat memunculkan argumen-argumen ilmiah baru

dalam melihat peran Rumah Dunia dalam pelaksanaan sebuah

sistem Pilkada.

c. Merangsang terhadap adanya pengembangan penelitian-penelitian

politik lainnya dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis a. Bagi Peneliti

1) Untuk mengetahui tentang posisi Rumah Dunia dalam

kontestasi pilkada Banten 2017

2) Untuk memenuhi tugas mata kuliah skripsi pada jenjang

perkuliahan semester 8 Program Studi Ilmu Pemerintahan.

b. Bagi LSM/CSO

1) Pengkajian ini diupayakan dapat digunakan sebagai acuan

LSM/CSO dalam menjalankan perannya dalam sebuah

sistem politik.

2) pengkajian ini dapat dijadikan referensi oleh LSM/CSO

c. Bagi Masyarakat

1) Untuk dapat mengetahui posisi LSM dalam keterlibatannya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis 1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi.

Karena demokrasi bersifat inklusif dari campur tangan warga negaranya.

Demokrasi memberikan ruang sebesar-besarnya kepada warga negara untuk

terlibat aktif dalam setiap proses pembuatan dan pengambilan keputusan.

Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling

tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena

keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut

dan mempengaruhi kehidupan warganegara maka warga masyarakat berhak

ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam

keikutsertaan warganegara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan

pelaksanaan keputusan politik.

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan

capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik

negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa

inggris, partisipate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan.

Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan

politik negara (Suharno, 2004:102-103).

Hunington dan Nelson (1984: 3) berpendapat partisipasi politik adalah

kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk

mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi itu dapat

secara perseorangan atau kolektif, terorganisasi atau secara spontan, secara

sinambung atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau

illegal, efektif atau tidak efektif.

Sedangkan menurut Miriam Budiarjo (2013: 367) menyatakan bahwa

partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan

seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan

politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak

langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Kegiatan ini

mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum,

mengahadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok

kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah

atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa partisipasi

adalah keikutsertaan individu atau kelompok dalam menyampaikan saran

atau pendapat untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

agar terjadi suatu perubahan kearah yang lebih baik. Rumah Dunia sebagai

komunitas menjadi kelompok yang berpartisipasi dalam politik karena

partisipasi politik bukan hanya menyasar pada perseorangan namun bisa

Kemudian bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dilakukan melalui

berbagai macam kegiatan dan melalui berbagai wahana. Namun

bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan

menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan nonkonvensional,

sebagaimana dikemukakan oleh Gabriel Almond. Bentuk partisipasi politik

individu atau kelompok menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi

dua, yaitu bentuk konvensional dan bentuk non konvensional.

1. Bentuk konvensional

a. Dengan pemberian suara (voting)

b. Dengan diskusi kelompok

c. Dengan kegiatan kampanye

d. Dengan membentuk atau bergabung dengan kelompok kepentingan

e. Dengan komunikasi individual dengan pejabat politik atau

administratif

f. Dengan pengajuan petisi

2. Bentuk nonkonvensional antara lain:

a. Kegiatan Pemilihan, mencakup memberikan suara, akan tetapi juga

sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu

pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan

yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.

b. Lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan

politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang

c. Kegiatan Organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi,

baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi

pengambilan keputusan oleh pemerintah.

d. Contacting, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun

jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi

keputusan mereka, dan

e. Tindakan Kekerasan (violence), yaitu tindakan individu atau

kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara

menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini

adalah huru-hara, teror, kudeta, pembutuhan politik (assassination),

revolusi dan pemberontakan.

2. Masyarakat Sipil (Civil Society) a. Konsep Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil adalah masyarakat dengan ciri-cirinya yang

terbuka, egaliter, bebas dari dominasi, dan tekanan negara. Masyarakat sipil

merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi.

Posisi penting masyarakat sipil dalam pembangunan demokrasi adalah

adanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan

yang dilakukan oleh negara atau pemerintah.

Masyarakat sipil mensyaratkan adanya keterlibatan warga negara

(civic engagement) melalui asosiasi-asosiasi sosial yang didirikan secara

terbuka, percaya, dan toleran antar-individu dan kelompok yang berbeda.

Sikap-sikap ini sangat penting bagi bangunan politik Indonesia.

Sebagai sebuah wacana, civil society adalah produk sejarah dari

masyarakat Barat modern. Kemunculannya berbarengan dengan proses

modernisasi, terutama terjadi pada saat proses transformasi dari pola

kehidupan yang masih berbentuk feodal menuju masyarakat industrial

kapitalis. Adam Ferguson adalah yang pertama kali mengemukakan

mengenai civil society dalam konteks Eropa Barat pada abad ke-18 yang

berkaitan dengan tumbuhnya sistem ekonomi pasar (Hikam, 1996: 224).

Kemudian J.J. Rosseau dan John Locke, adalah tokoh-tokoh yang

memberikan landasan filosofis bagi sistem politik yang memberi

penghargaan pada kedaulatan individu, emansipatoris dan persaudaraan

manusia.

Selanjutnya konsep civil society tersebut banyak mengalami pola

pemaknaan, sejalan dengan perubahan sosio-historis tempat gagasan itu

dirumuskan. Dalam sejumlah literatur mengenai konsep civil society,

terdapat lima corak pemikiran yang mewarnai sejarah Barat.

Pertama, civil society di pahami sebagai sistem ketatanegaraan.

Dalam hal ini, civil society identik dengan negara. Pemahaman tersebut di

kembangkan oleh Aristoteles (384-322 SM), Marcus Tullius Cicero

(106-43 SM), Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke (1632-1704).

Hanya saja, Aristoteles tidak menggunakan istilah civil society, melainkan

terlibat langsung dalam pengambilan keputusan baik itu dalam bidang

ekonomi maupun politik. Cicero pun berbeda dengan Aristoteles, ia

menamakannya dengan societas civilis, yaitu sebuah komunitas yang

mendominasi sejumlah komunitas lain. Sedangkan Thomas Hobbes dan

John locke memaknainya sebagai tahapan lebih lanjut dari natural society,

sehingga civil society sama dengan negara (Rahmat, 2003).

Kedua, dengan mengambil konteks sosial-politik Skotlandia,

Adam Ferguson (1767 ) memberi tekanan terhadap makna civil society

sebagai visi etis dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menggunakan

pemahaman ini untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan

oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme. Menurut Ferguson,

munculnya ekonomi pasar bisa melunturkan tanggung jawab publik dari

warga karena dorongan pemuasan kepentingan pribadi. Civil society

disini, lebih dipahami sebagai entitas yang sarat dengan visi etis berupa

rasa solider dan kasih sayang antar sesama, dan ini kebalikan dari

masyarakat primitf atau masyarakat barbar.

Ketiga, dalam pemaknaan Thomas Paine (1792), civil society

merupakan antitesis negara atau cenderung dalam posisi yang berhadapan

dengan negara. Keempat, yang menjadi tokoh pemikirnya antara lain

Hegel, Marx dan Gramsci. Dalam hal ini, Hegel mengembangkan civil

society yang subordinat terhadap negara. Hal ini didasari karena civil

society sangat kuat hubungannya dengan fenomena masyarakat borjuis

dari dominasi negara (Rasyid, 1997: 4). Pandangan civil society yang

pesimis ini juga dikembangkan Karl Marx (1818-1883). Marx

memahaminya sebagai masyarakat borjuis dalam hubungan produksi

kapitalis keberadaannya merupakan kendala bagi pembebasan manusia

dan penindasan. Karena itu, ia harus dilenyapkan untuk mewujudkan

masyarakat tanpa kelas.

Sedangkan Antonio Gramsci, meski penganut Marx tetapi tidak

memahami civil society dari relasi produksi, tetapi lebih pada sisi

ideologis. Bila marx menempatkan civil society pada basis material,

Gramsci menaruhnya pada suprastruktur, berhadapan dengan negara yang

ia sebut sebagai political society. Civil society adalah adalah sebuah arena

tempat para intelektual organik dapat menjadi kuat yang tujuannya adalah

upaya melakukan perlawanan terhadap hegemoni negara.

Akhir dari semua proses itu adalah terserapnya negara dalam civil

society, sehingga terbentuklah apa yang disebut masyarakat teratur

(regulated society) (Syazili & Burhanudin, 2003: 12-13). Dengan

demikian, bila Hegel dan Marx cenderung pesimis dengan kemandirian

civil society maka Gramsci lebih optimis dan dinamis.

Kelima, berdasarkan pengalaman demokrasi di Amerika, Alexis

De‟ Tocqueville mengembangkan teori civil society yang dimaknai

sebagai entitas penyeimbang kekuatan negara. Di Amerika pada awal

pembentukannya, demokrasi dijalankan lewat civil society, berupa

professional, yang membuat keputusan pada tingkat lokal dan

menghindari intervensi negara (Rahmat, 2003).

Michael W. Foley dan Bob Edwards (1996) menganalisis civil

society menjadi dua versi yaitu civil society dalam pengertian menekankan

kemampuan untuk mengembangkan nilai-nilai keadaban (civility) bagi

kelompok-kelompok maupun dalam kehidupan warga negara atau

masyarakat secara umum. Pengertian ini selanjutnya disebut civil society I

(CS I). Sedangkan yang kedua dalam pengertian sebagai suatu ruang bagi

tindakan yang independen dari negara dan mampu melakukan perlawanan

terhadap rezim yang tiran. Yang kedua ini selanjutnya disebut sebagai civil

society II (CS II).

Dalam wacana civil society di Indonesia, CS I lebih menekankan

aspek horizontal dan kultural, serta berkait erat dengan civility atau

keberadaban, fratemity dan equality. Sedangkan civil society II atau CS II

memfokuskan aspek vertikal dengan mengutamakan otonomi masyarakat

terhadap negara dan erat dengan aspek politik. Istilah civil dekat dengan

“citizen” dan “liberty”.

Jika civil society dalam pengertian kelompok disebut dengan civil

societyorganization atau CSO dan yang dalam pengertian nilai-nilai dengan

civil society value atau CSV, maka akan didapati formula analisis

sebagaimana yang terlihat dalam matriks tabel 1, sebagai berikut (Rahmat,

1) Civil society organization I (CSO I), yaitu kelompok-kelompok dalam

masyarakat yang berada diwilayah kultural atau memperjuangkan

nilai-nilai kultural (CSV I) dan dilakukan secara horizontal, meliputi:

ormas, orsos, organisasi keagamaan, LSM, KSM, asosisasi

professional.

2) Civil society organization II (CSO II), yaitu kelompok-kelompok

dalam masyarakat yang memperjuangkan nilai-nilai yang berdimensi

politik (CSV II) atau secara vertikal, meliputi: parpol oposisi, LSM

advokasi, kelompok penekan, gerakan buruh, kelompok kepentingan.

Meskipun, tidak semua atau tidak selamanya CSO II

memperjuangkan CSV II, misalnya kelompok kepentingan.

3) Civil society value I (CSV II), yaitu nilai-nilai dalam masyarakat

secara umum ataupun dalam kelompok-kelompok civil society secara

khsus yang berdimensi kultral, meliputi: toleransi, egalitarianisme,

solidaritas, kemandirian, kepatuhan masyarakat pada norma dan

hukum.

4) Civil society value II (CSV II), yaitu nilai-nilai dalam masyarakat

secara umum maupun dalam kelompok-kelompok civil society secara

khusus yang berdimensi politik, meliputi: kemandirian, kebebasan,

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, dan

Tabel 1. Formula Analisis CSO

CS CSO CSV

I Ormas, Orsos, Org. Keagamaan,

Lsm Community Development

(Cd), Ksm, Asosiasi Profesional

Toleransi, Egalitarianisme,

Solidarotas, Mandiri, Patuh Pada

Norma Dan Hukum

II Parpol Oposisi, Lsm Advokasi,

Kelompok Penekan, Gerakan

Buruh, Kelompok Kepentingan

Mandiri, Kebebasan, Partisipasi,

Supremasi Hukum

(Sumber: Rahmat, 2003)

b. Tinjauan Tentang Civil Society Organization

Menurut Gramsci (Anaida, 2016: 17-19) civil society adalah

masyarakat yang memiliki privasi, otonom serta terlepas dari proses

produksi, yaitu semua organisasi yang membentuk masyarakat sipil dalam

sebuah jaringan kerja dari praktek praktek dan hubungan sosial yang

kompleks, termasuk buruh dan pemodal. Dalam masyarakat sipil semua

kepentingan dari semua kelompok muncul harus dibedakan antara

masyarakat sipil dengan aparat pembentuk negara karena mereka

mempunyai monopoli dan bersifat koersif yang disebut masyarakat politik.

Masyarakat sipil dalam komunitasnya, terjadi proses hegemoni antar

kelompok didalamnya karena terdapat kompleksitas hubungan sosial.

dilakukan oleh masyarakat politik. Masyarakat politik oleh Gramsci bukan

dalam pengertian negara, koersif dan aparat negara.

Menurut Gramsci, “supremasi sebuah kelompok sosial terwujud

dalam dua cara sebagai „dominasi‟ dan sebagai „kepentingan intelektual dan

moral‟ atau „hegemoni‟. Sebuah kelompok sosial itu dominan atas

kelompok-kelompok yang dipimpinnya jika ia memiliki pengaruh yang

mendorong munculnya persetujuan dari kelompok-kelompok tersebut

hingga mereka memberikan dukungan sukarela. Civil society merupakan

lokus hegemoni. Ia juga merupakan arena untuk membangun dan merebut

hegemoni.

Proses pembangunan hegemoni atau hegemonisasi adalah gerakan

dari kepentingan korporat-ekonomis partikular atau kepentingan kelas

tertentu kedalam kepentingan universal umum; atau dari kehendak khusus

ke kehendak umum. Dalam proses ini terjadilah pembentukan aliansi yang

dilandaskan pada kepemimpinan moral dan intelektual. Kelompok yang

memimpin harus membangun kepentingan dan nilai yang cukup umum dan

luas untuk menarik dukungan kelompok-kelompok lain. Jadi, pembangkitan

dan pembentukan consent mengandaikan kesebangunan kepentingan

ekonomis dan formulasi serta cara hidup dan pandangan dunia ke

masyarakat. Dengan begitu, civil society memiliki posisi sentral dalam

pemikiran Gramsci. Dalam civil society-lah terletak momen sosial-kultural

Menurut Larry Diamond (2003), civil society diarahkan kepada

kehidupan sosial yang terorganisasi dengan mengusung sifat-sifat

keterbukaan, sukarela dan lahir secara mandiri, otonom dari negara dan

terkait dalam tatanan nilai bersama. Civil society dapat dimengerti sebagai

keterlibatan warga negara yang bertindak secara kolektif dalam ruang publik

guna mencapai tujuan berpartsama. Civil society merupakan fenomena

penengah yang berada di wilayah privat dan negara, civil society bukan

ranah kegiatan-kegiatan yang bersifat kelompok internal, bukan pula sebuah

medan kegiatan ataupun usaha untuk memperoleh keuntungan dari suatu

kegiatan perusahaan milik perseorangan.

Civil society menurut Diamond (2003) “tidak sama dengan

masyarakat parokial, (sebuah bentuk kehidupan individu, keluarga dan

kegiatan kelompok internal) misalkan saja lembaga keagamaan dan

organisasi pertemanan”. Namun organisasi seperti ini bisa saja menjadi

bagian dari civil society, jika melibatkan diri dalam upaya mengentaskan

kemiskinan, mencegah kejahatan dan berusaha meningkatkan sumber daya

manusia. Selain itu, civil society juga berbeda dengan organisasi politik. Hal

ini terjadi karena dalam prakteknya organisasi politik hanya untuk

memperoleh kekuasaan.

Berdasarkan pemikiran Diamond tersebut, yang mengemukakan

tentang definisi civil society, nampaknya cocok untuk melihat Rumah Dunia

sebagai komunitas atau CSO di Banten. Organisasi tersebut berkiprah

ditunjukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu kehidupan sosial

di Provinsi Banten. Dari berbagai penjelasan di atas, dapat diambil sebuah

kesimpulan bahwa organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu bagian

dari masyarakat sipil. Komunitas sipil adalah sebuah kelompok sosial dari

beberapa individu memiliki ketertarikan yang sama terhadap salah satu

bidang yang mana anggotanya berasal dari warga masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut, semakin menguatkan bahwa

organisasi kemsyarakatan merupakan bagian dari komunitas sipil. Lebih

lanjut Diamond (2003) juga melakukan analisis terhadap fungsi efektif

masyarakat sipil, yaitu dapat membawa rakyat secara bersama-sama dalam

kebersamaan yang tidak ada habisnya untuk tujuan-tujuan yang sangat

bervariasi. Pada konteks ini masyarakat sipil tidak saja mengarahkan

anggotanya untuk memperbanyak tuntutan kepada negara. Tetapi juga, akan

mengingatkan kemampuan kelompok untuk memperbaiki kesejahteraannya

sendiri, tanpa harus bergantung kepada negara khususnya pada tingkat lokal.

Fungsi lain dari civil society adalah sebagai arena merekrut dan

melatih pimpinan baru. Sebagai pelatihan kepemimpinan politik baru itu

terselenggara melalui “on the job training” belajar sambil bekerja. Seorang

warga masyarakat yang memahami bagaimana metode secara efektif dalam

mengorganisir tetanganya, rekan-rekan kerjanya, mengelola keuangan

organisasi secara bertanggung jawab, atau bagaimana cara menyelesaikan

konflik dan membawa teman-temannya yang tidak sepaham ke dalam suatu

keterampilan yang sangat diperlukan agar mampu secara efektif juga dalam

menangani urusan urusan Negara (Anida, 2016: 16-21).

Adapun tiga konsep CSO sebagai gerakan masyarakat sipil adalah

(Culla, 2006: 31) :

Pertama, peran CSO sebagai kekuatan pengimbang

(countervailing power) dalam mengontrol, mencegah, dan membendung

dominasi serta manipulasi negara maupun dunia usaha (masyarakat

ekonomi) terhadap masyarakat. Peran kritis, politis, konfliktual, dan

transformatif ini biasanya dimainkan melalui advokasi kebijakan, lobi,

pernyataan politik, petisi, protes, dan aksi unjuk rasa di tingkat nasional,

bahkan internasional.

Kedua, sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat. Peran ini

dijalankan melalui aksi pengembangan kapasitas kelembagaan,

produktivitas, dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat,

termasuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membangun

keswadayaan, menjaga kemandirian, menggalang partisipasi, dan

memperkuat hak-hak warga negara. Peran ini diakualisasikan lewat jalur

pendidikan, pelatihan, pengorganisasian, pengerahan, dan penjelajahan

metodologi alternative yang sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.

Ketiga, peran sebagai lembaga perantara (intermediary institusion)

yang memautkan hubungan antara masyarakat dan pemeritah atau negara

maupun dengan aktor-aktor negara seperti dunia usaha dan lembaga

masyarakat dengan CSO, antar CSO sendiri, serta jejaring kerja sama

antar kelompok masyarakat.

Tiga peran tersebut secara teoritis tampil serentak dalam aksi CSO.

Namun demikian, penerapannya tergantung CSO bersangkutan karena

kasus yang ditangani dan dihadapi mungkin saja akan lebih

memprioritaskan satu peran ketimbang peran lainnya. Artinya, memilih

dan menekankan salah satu peran tidak serta merta menafikan peran

lainnya. Bagaimanapun juga, tidak perlu terlalu dipersoalkan peran apa

yang dipilih dan dimainkan CSO bersangkutan mengingat variasi dalam

aksi-aksi CSO di lapangan.

c. Tipologi Paradigma Civil Society Organization

Mansour Fakih (dalam Culla, 2006: 77-79) mencoba

mengkontruksikan tipologi paradigma CSO berdasarkan paradigma

perubahan sosial yang dikembangkan oleh Anne Hope dan Saily Himmel.

Fakih menderivasikannya dari pandangan aktivis CSO tentang bagaimana

mereka mendefinisikan masalah-masalah rakyat dan implikasi definisi ini

bagi program-program aksi CSO. Posisi politis CSO Indonesia, menurut

Mansour Fakih dapat di golongkan menjadi tipologi tiga lipatan:

1) Tipe Konformis

Tipe ini bisa dilihat pada aktivitas CSO yang bekerja berdasarkan

mereka yang membutuhkan. Mereka berorientasi proyek dan bekerja

sebagai organisasi yang menyesuaikan diri dengan sistem dan struktur

yang ada. Visi mereka di lapangan mengikuti perspektif reformis, yakni

pengembangan masyarakat yang bersifat partisifatif.

2) Tipe Reformis.

Pemikiran CSO yang masuk dalam kategori ini didasarkan pada

“ideologi” modernisasi dan developmentalisme. Perlunya meningkatkan

“partisipasi” rakyat dalam pembangunan adalah tema utama paradigma itu.

Tesis pokok paradigma tersebut adalah bahwa keterbelakangan mayoritas

rakyat disebabkan oleh adanya sesuatu yang salah dengan mentalitas,

perilaku dan kultur rakyat. Mentalitas dan nilai-nilai terbelakag dianggap

sebagai penyebab utama kelemahan “partisipasi” rakyat dalam

pembangunan. Oleh karena rakyat dianggap sebagai bagian dari masalah,

maka tugas CSO adalah menjadi fasilitator, yakni memfasilitasi rakyat

dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar menjadi

lebih modern sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Ditingkat

aksi untuk mencapai tujuan itu, hal terpenting adalah berjuang

mempengaruhi pemeritah agar pendekatan dan metodologi yang

ditawarkan akan dipakai dan diimplementasikan pemerintah. Walaupun

dalam banyak hal berbeda kepentingan dengan pemerintah, CSO tipe

dikembangkan oleh kedua tipe itu lebih kepada jalur perubahan bersifat

struktural-fungsional.

3) Tipe Transformatif

Salah satu ciri tipe tranformatif adalah mempertanyakan paradigma

mainstream serta ideologi yang tersembunyi di dalamnya. Tipe ini

berusaha menemukan paradigma alternatif yang akan mengubah struktur

dan suprastruktur yang menindas rakyat serta membuka kemungkinan bagi

rakyat untuk mewujudkan potensi kemanusiannya. Paradigma alternatif

yang ditemukan harus mendorong kearah terciptanya suprastuktur dan

sturuktur yang memungkinkan rakyat mengontrol cara produksi, produk

informasi, dan ideologi mereka sendiri. Menurut perspektif ini, salah satu

penyebab masalah rakyat adalah karena berkembangnya diskursus

pembangunan dan struktur yang timpang dalam sistem yang ada. Metode

dan program aksi CSO tipe itu melihat bahwa program-program

pembangunan adalah titik masuk untuk berbagi kegiatan jangka panjang

seperti mengorganisasi dan mengadvokasi masyarakat, melalui kampanye,

publikasi, serta penelitian guna mendukung kaum tani, buruh dan

kelompok-kelompok marjinal lainnya untuk perubahan. Mereka yang

menggunakan pendekatan tranformatif ini juga mendasarkan kegiatan pada

metodologi transformatif, yaitu proses pendidikan untuk memunculkan

Rakyat harus memiliki kontrol atas sejarah dan pengetahuan mereka

sendiri. Corak perubahan sosial paradigm tersebut kritikal dan struktural.

3. Gerakan Sosial

Gerakan Sosial secara teoritis merupakan sebuah gerakan yang lahir

dari dan atas upaya masyarakat pemerintah dalam usahanya menuntut

perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur. Di sini terlihat tuntutan

perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan

konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu.

Gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak

diinginkan rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak

adil. Gerakan sosial dapat dipahami sebagai tantangan terhadapat pembuatan

keputusan-keputusan dalam upaya melakukan perubahan sosial tertentu.

Meskipun gerakan sosial sering digerakkan oleh satu atau berbagai organisasi,

banyak penekanan bahwa gerakan sosial sebaiknya tidak diidentifikasi hanya

pada organisasi-organisasi tersebut. Tindakan individu, kelompok dan kegiatan

para pemimpin yang membentuk opini dan unsur-unsur lain kebudayaan, juga

dapat disebut sebagai elemen gerakan sosial.

Dalam argumentasi Charles Tilly (1978), ia menghubungkan antara

munculnya gerakan-gerakan sosial menuju “proses politik” yang lebih luas,

mengeksklusi kepentingan-kepentingan dengan mencoba untuk mendapatkan

akses untuk membangun pemerintahan yang lebih mapan (established polity).

mobilisasi pada hal-hal tertentu dalam arena politik. Ini misalnya bisa dilihat

dalam gerakan sosial yang mengangkat isu keagamaan, atau etnisistas.

Aktivitasnya secara luas dibangun dalam “wilayah gerakan”, yakni “jaringan

kerja kelompok-kelompok dan individu-individu yang memiliki kesamaan

dalam konfliktual secara kultural dan identitas kolektif”.

a. Tinjauan Gerakan Sosial Laclau dan Mouffe

Menurut Laclau dan Mouffe suatu gerakan sosial haruslah mampu

membangun sebuah revolusi demokratik yang bersifat populis, yang dapat

mengakomodasi tuntutan berbagai macam kelompok-kelompok, seperti:

kaum urban, kaum ekologis, otoriterian, institusional,

anti-kapitalisme, feminis, anti-rasisme, gerakan etnis, gerakan regional, gerakan

kaum minoritas dan juga gerakan kaum minoritas secara seksual (kaum

lesbian dan homoseksual).

Laclau dan Mouffe melihat gerakan sosial dalam konteks hubungan

antagonistik dalam masyarakat. Dalam argumentasi Chantal Mouffe,

setidaknya ada empat posisi teoritik dalam melihat hubungan agen dan

gerakan sosial.

Pertama, dalam setiap masyarakat, setiap agen sosial adalah lokus

bagi multiplisitas dari relasi-relasi sosial – bukan hanya relasi sosial

produksi, tetapi juga relasi-relasi sosial seperti sex, ras, nasionalitas dan

lingkungan (mis. neighborhood). Semua hubungan-hubungan sosial ini yang

karena itu setiap agen sosial merupakan lokus dari sejumlah posisi subyek,

dan tidak dapat direduksi hanya kepada satu posisi. Contohnya, seorang

buruh yang ada dalam hubungan produksi, adalah juga laki-laki atau

perempuan, berwarna kulit putih atau kulit hitam, beragama Islam, Katolik

atau Protestan, bersuku sunda atau jawa, dan seterusnya. Subyektivitas

seseorang bukanlah konstruksi yang hanya berdasarkan pada hubungan

produksi. Terlebih daripada itu, setiap posisi sosial, setiap posisi subyek,

masing-masing di dalamnya merupakan lokus dari kemungkinan berbagai

konstruksi, sesuai dengan perbedaan discourse yang dapat mengkonstruksi

posisi tersebut.

Kedua, menolak pandangan ekonomi mengenai evolusi sosial yang

diatur oleh satu logika ekonomi, pandangan yang memahami bahwa

kesatuan dari formasi sosial sebagai suatu hasil dari “necessary effects”

yang diproduksi dalam supertsruktur politik dan ideologi oleh infrastruktur

ekonomi. Pandangan ini mengasumsikan bahwa ekonomi dapat berjalan atas

logikanya sendiri, dan mengikuti logika tersebut. Logika yang secara

absolut independen dari hubungan-hubungan yang akan dilihat determinan.

Lain dari itu, Mouffe mengajukan konsepsi bahwa masyarakat sebagai suatu

perangkat yang kompleks terdiri dari hubungan-hubungan sosial yang

heterogen dan memiliki dinamikanya sendiri. Kesatuan suatu formasi sosial

merupakan produk dari artikulasi-artikulasi politik, yang mana, pada

gilirannya kemudian, merupakan hasil dari praktek-praktek sosial yang

Ketiga, “formasi hegemonik” adalah seperangkat format-format

sosial yang stabil. Formasi hegemonik merupakan materialisasi dari suatu

artikulasi sosial, di mana hubungan-hubungan sosial yang berbeda bereaksi

secara timbal-balik. Baik masing-masing saling menyediakan

kondisi-kondisi eksistensi secara mutual, atau juga setidaknya menetralisir potensi

dari efek-efek destruktif dari suatu hubungan-hubungan sosial dalam

reproduksi dari hubungan-hubungan lain yang sejenis. Suatu formasi

hegemonik selalu berpusat di antara hubungan-hubungan sosial tertentu.

Dalam kapitalisme, misalnya, adanya hubungan produksi – yang tidak mesti

dijelaskan sebagai akibat dari struktur – di mana sentralitas dari

hubungan-hubungan produksi sudah di berikan kepada kebijakan hegemonik.

Meskipun demikian, hegemoni tidak akan pernah mapan. Terlebih,

perkembangan kapitalisme merupakan subyek dari perjuangan politik yang

terus-menerus, yang secara periodik memodifikasi format-format sosial

tersebut, melalui hubungan-hubungan sosial produksi yang memberikan

garansi bagi sentralitas perjuangan tersebut.

Keempat, semua hubungan-hubungan sosial dapat menjadi lokus

antagonisme, sejauh hubungan-hubungan tersebut dikonstruksi sebagai

hubungan-hubungan subordinasi. Banyak format-format subordinasi yang

berbeda dapat menjadi asal-mula konflik dan juga perjuangan. Hal ini dapat

ditemukan dalam masyarakat sebagai potensi multiplisitas antagonisme, dan

anatagonisme kelas hanyalah satu dari sekian banyak. Tidaklah mungkin

satu ekspresi logika tunggal yang ditempatkan pada ekonomi. Reduksifikasi

ini tidak dapat juga di diabaikan dengan memposisikan sebuah mediasi

kompleks antara antagonisme-antagonisme sosial dengan ekonomi. Ada

banyak bentuk-bentuk kekuasaan dalam masyarakat yang tidak dapat

direduksi atau dideduksi dari satu asal-muasal atau satu sumber saja.

Dalam pandangan ini, agen-agen baru dalam konsepsi gerakan

sosial bukanlah sebagai pengganti dari buruh sebagai agen dalam konsepsi

gerakan sosial lama, melainkan buruh sebagai agen gerakan sosial bukanlah

satu-satunya, melainkan salah satu dari yang lainnya. Empat posisi teoritis

ini yang dijadikan dasar untuk melihat pemikiran Laclau dan Mouffe

mengenai gerakan sosial (Hutagalung, 2006).

b. Hegemoni dan Antagonisme dalam Gerakan Sosial Laclau & Mouffe Laclau dan Mouffe mendasarkan analisis politik mereka pada teori

hegemoni Gramsci. Namun, mereka menambahkan dimensi-dimensi lain

dari pemikiran Gramsci tersebut. Berbeda dengan Gramsci, Laclau dan

Mouffe tidak lagi memfokuskan kelas buruh sebagai agen dari praktek

hegemoni. Mereka mengajukan tesis mengenai agen sosial baru, yang bisa

mengisi ruang kosong dalam gerakan sosial, ketika gerakan buruh melemah,

dan menjadi kekuatan yang tidak strategis dalam gerakan sosial di

penghujung abad ke duapuluh.

Gramsci melihat bahwa hegemoni merupakan hasil dari kontestasi

Kuasa hegemoni, dilanjutkan Gramsci, bekerja sempurna ketika satu

kelompok sosial mampu menghadirkan dan menjaga consent dari

keseluruhan komponen masyarakat (Gramsci 1986 dikutip dalam

Hutagalung 2008; Xxv). Kemampuan sebuah kelas/kelompok untuk

melakukan pengorganisiran persetujuan (dari penentang dan pendukung)

inilah yang menjadi roh dari konsepsi Gramsci tentang hegemoni. Proses

penciptaan hegemoni ini berlangsung dalam ranah pertarungan gagasan

dengan melakukan konstruksi tentang ide yang sejatinya bias satu

kepentingan menjadi ide yang diterima oleh semua kepentingan

(Hutagalung 2008 : xxv).

Dalam pandangan Gramsci, hegemoni bukan menjadi

keistimewaan satu pihak (yang berkuasa) semata, namun hegemoni

dimungkinkan muncul dari pihak yang dikuasai. Dengan kata lain,

mekanisme bekerjanya hegemoni berjalan dalam dua aras besar. Hegemoni

bekerja dalam alur top-down (dari atas ke bawah) ketika kelas/kelompok

yang berkuasa melakukan pelanggengan sistem yang sedang dijalankannya.

Serta hegemoni yang bekerja dalam alur bottom-up (dari bawah ke atas)

ketika kelas/kelompok yang tertindas melakukan resistensi terhadap system

yang sedang menekannya (Gramsci dikutip dalam Hutagalung 2008 : xxvii).

Hegemoni dalam alur bottom-up merupakan sebuah counter hegemony

terhadap sistem yang tengah mapan. Konsepsi Gramsci tentang Hegemoni

dilanjutkan oleh Laclau dan Mouffe dengan melakukan modifikasi yang