PAPER

Pengaruh Penambahan Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) Terhadap Pertumbuhan Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)

Fitriah Nur Aini (1508 100 069) Jurusan Biologi

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

2013

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan eceng gondok (Eichhornia crassipes) terhadap pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). Penelitian ini menggunakan beberapa konsentrasi penambahan eceng gondok antara lain ; 0% (kontrol), 10%, 20%, 30%, 40% dan 50%. Parameter yang diukur dalam penelitian ini meliputi pertumbuhan miselium, berat basah, jumlah badan buah dan umur panen pertama jamur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan eceng gondok berpengaruh nyata terhadap peningkatan pertumbuhan miselium (tahap F1, F2 dan F3) dan berat

basah jamur, tetapi tidak berpengaruh terhadap jumlah badan buah dan umur panen pertama jamur. Perlakuan yang memberikan hasil paling baik adalah perlakuan E1 (10% eceng gondok) yang mempunyai pertumbuhan miselium paling cepat dengan berat basah sebesar 79,40 gram.

Kata Kunci: Eichhornia crassipes, Pleurotus ostreatus

Abstract

The purpose of this research is to identify the effect of water hyacinth (Eichhornia crassipes) addition on white oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) growth. This research using a various concentration of water hyacinth include 0%, 10%, 20%, 30%, 40% and 50%. All those treatments were repeat in three replication. Several parameters were measured in this research including the mycelium growth, wet weight, number of fruiting bodies and the age of first harvest. The results of this research showed that the addition water hyacinth have significant effect on increasing mushroom mycelium growth (F1, F2 and F3 stage) and wet weight. On the other hand, the treatments have no significant effect on the

number of fruiting bodies and the age of first harvest. The best result of this research was E1 treatments (10% water hyacinth) that has the fastest growth of mycelium with wet weight 79,40 gram.

Keywords: Eichhornia crassipes, Pleurotus ostreatus

PENDAHULUAN

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) adalah jamur kayu yang tumbuh berderet menyamping pada batang kayu lapuk dan memiliki tubuh buah yang tumbuh menyerupai kulit kerang (tiram) (Djarijah dan Djarijah, 2001). Jamur tiram putih (P. ostreatus) merupakan salah satu bahan makanan non kolesterol yang bergizi tinggi dan saat ini banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kelas (Jusuf, 2010). Kandungan gizi pada 100 gram berat kering jamur tiram putih terdiri dari karbohidrat 57,6-81,8 gram, protein 7,8-17,72 gram, lemak 1-2,3 gram, serat kasar 5,6-8,7 gram, Ca 21 mg, Fe 32 mg, thiamin 0,21 mg, riboflavin 7,09 gram, dan jumlah energi sebesar 328-367 kal (Widyastuti dan Sri, 2004). Menurut Hedritomo et al. (2008), selain sebagai

bahan pangan, jamur tiram juga bermanfaat sebagai obat untuk menurunkan kadar kolesterol darah, mencegah tekanan darah tinggi, meningkatkan kadar gula darah, meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah tumor atau kanker.

Budidaya jamur tiram telah dilakukan di Indonesia baik secara tradisional maupun modern (Jusuf, 2010). Budidaya jamur tiram putih tidak membutuhkan modal besar, karena salah satu media tumbuhnya berupa serbuk kayu gergaji, yang merupakan limbah dari pabrik kayu yang tersedia berlimpah, murah, dan mudah diperoleh. Jamur tiram ini dianggap sebagai komoditas pangan yang sehat, karena pada budidayanya hampir tanpa menggunakan pupuk buatan atau pestisida (Winarni dan Ucu, 2002). Jamur tiram putih dapat tumbuh pada

media yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan produksinya yaitu lignin, karbohidrat (selulosa dan glukosa), protein, nitrogen, serat, dan vitamin. Senyawa ini dapat diperoleh dari serbuk kayu gergaji, bekatul, jerami, sekam, tepung beras (Yuniasmara et al., 1999) dan cangkang buah coklat (Senyah et al., 1989).

Eceng gondok (Eichhornia crassipes) merupakan tanaman gulma di wilayah perairan yang hidup terapung pada air yang dalam, atau mengembangkan perakaran di dalam lumpur pada air yang dangkal. Eceng gondok berkembang biak dengan sangat cepat, baik secara vegetatif maupun generatif. Perkembangbiakan dengan cara vegetatif dapat melipat ganda dua kali dalam waktu 7-10 hari (Pasaribu dan Sahwalita, 2007). Menurut Brades dan Febrina (2008), menyatakan bahwa pertumbuhan eceng gondok pada ekosistem air dapat tumbuh dengan cepat (3% per hari). Eceng gondok dalam 100% berat keringnya, memiliki kandungan hemiselulosa mencapai 30-55% (Nigam, 2002) dan selulosa 64,51% (Kriswiyanti dan Endah, 2009). Ratri et al. (2007) menambahkan bahwa hasil analisa kimia dari eceng gondok dalam keadaan segar terdiri dari bahan organik sebesar 36,59%, C organik 21,23%, N total 0,28%, P total 0,0011% dan K total 0,016% .Eceng gondok saat ini masih dimanfaatkan sebagai briket, pupuk, kompos, pupuk cair, pakan ternak, kerajinan tangan, bahan pembuat kertas dan bahan pembuat etanol (Kriswiyanti dan Endah, 2009). Kandungan hemiselulosa dan selulosa yang cukup tinggi serta kemampuan berkembang biak yang sangat cepat, adaptasinya yang tinggi terhadap lingkungan, sehingga mudah diperoleh sepanjang tahun, membuat eceng gondok berpotensi digunakan sebagai bahan tambahan pada media tanam untuk budidaya jamur tiram putih (P. ostreatus).

Penelitian mengenai media tanam untuk budidaya jamur tiram sampai saat ini terus dikembangkan. Ratri et al. (2007) menambahkan bekatul dan eceng gondok pada media tanam jamur tiram putih dengan masing-masing konsentrasi penambahan sebesar 0%, 10% dan 20% dari berat serbuk kayu gergaji. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kandungan protein dan produksi pada jamur tiram yang paling tinggi dihasilkan pada media tanam dengan penambahan bekatul 20% dan eceng gondok 10%. Hal ini dikarenakan penambahan bekatul dan eceng gondok dapat meningkatkan kandungan nitrogen, dimana

nitrogen merupakan unsur penting yang menyusun protein. Selain itu, bekatul dan eceng gondok juga merupakan sumber karbon yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan jamur untuk proses metabolisme sel. Keseimbangan antara karbon dan nitrogen sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jamur. Rasio C/N yang rendah menjamin tingginya kandungan protein jamur.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh suatu media tanam dengan kombinasi penambahan eceng gondok yang efektif untuk pertumbuhan jamur tiram putih (P. ostreatus). Pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini adalah penambahan konsentrasi eceng gondok pada media tanam untuk jamur tiram putih yang digunakan diperbesar, yaitu sebesar 0%, 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% dari berat serbuk kayu gergaji.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan eceng gondok (Eichhornia crassipes) terhadap pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus).

METODOLOGI

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2012 sampai dengan Februari 2013, di Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi Biologi ITS dan kumbung budidaya jamur tiram CV. Puri Kencana Surabaya.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu tabung reaksi, botol kaca, termometer, higrometer, alat sterilisasi autoklaf/drum, gunting, cawan Petri, beaker glass, pisau, bunsen, pinset, spatula, botol sprayer, corong, alat saring, enkas, ruang inkubasi, kertas milimeter, Erlenmeyer, penggaris, baskom, timbangan analitik, mesin penggiling, sendok, sekop, selang air, sumbat kapas, masker dan rak penyimpanan.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit jamur tiram putih (P. ostreatus) yang diperoleh dari kumbung jamur tiram jurusan Biologi ITS, serbuk kayu gergaji sengon, kertas koran, tanaman eceng gondok (E. crassipes), tepung jagung, bekatul, CaCO3, gips, aluminium foil, plastik wrap, kertas pH, gula, air, alkohol 70%, karet gelang, plastik PP, kentang, dextrose, agar, chloramphenicol dan lembar kertas pengamatan.

Cara Kerja

A. Pembuatan Tahap F0 (Kultur Murni) 1. Pembuatan media Potato Dextrose Agar –

Chloramphenicol (PDA-C)

Kentang sebanyak 250 gram dikupas, dicuci dan dipotong dadu dengan ukuran 1x1 cm. Potongan kentang direbus dengan aquadest sebanyak 1000 ml selama 2 jam dan diusahakan volumenya tetap. Setelah 2 jam, ekstrak kentang disaring dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 1L. Selanjutnya, ekstrak kentang ditambahkan 20 gram dextrose, 20 gram agar dan 100 mg chloramphenicol. Media cair dihomogenkan dan dipanaskan hingga mendidih. Media dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak + 10 ml dan ditutup rapat menggunakan sumbat kapas. Kemudian media dalam tabung reaksi disterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 121oC dan tekanan 1,5 atm selama 15 menit. Setelah sterilisasi selesai, tabung reaksi diambil dan dimiringkan. Tabung reaksi dibiarkan sampai media menjadi beku dan dingin.

2. Pemilihan Induk Jamur

Pemilihan induk jamur bertujuan untuk mendapatkan bibit jamur yang berkualitas. Induk jamur yang digunakan untuk membuat kultur F0 harus bersifat unggul, yang memenuhi syarat yaitu jamur berukuran besar, bulat teratur, tebal, batangnya bulat kokoh, jamur tidak terserang hama dan penyakit serta tidak mengalami kelainan fisik seperti keriting atau mekar tidak sempurna (Yuniasmara et al., 1999).

3. Isolasi bibit F0

Proses inokulasi harus dilakukan secara aseptis dan cepat. Alat dan bahan yang diperlukan disiapkan. Ruang inokulasi (enkas) dibersihkan dan disterilkan dengan alkohol 70%. Bunsen dihidupkan dalam enkas selama 30-60 menit sebelum digunakan untuk inokulasi. Alat-alat untuk inokulasi disterilkan dengan menggunakan alkohol dan dibakar di atas api spiritus. Inokulasi dilakukan dengan cara memotong bakal induk (eksplan) pada bagian dalam jamur menggunakan pisau steril, selanjutnya diambil dengan pinset steril dengan ukuran + 3 mm2. Eksplan direndam dalam alkohol 70% selama 1-3 menit dan dicuci dengan aquadest steril. Kemudian eksplan diinokulasikan ke dalam media PDA-C miring dengan cara aseptis, lalu ditutup rapat menggunakan sumbat kapas dan dilapisi aluminium foil. Media yang telah diinokulasi eksplan, diinkubasi pada suhu ruang selama 2-3 hari atau sampai seluruh permukaan media ditutupi miselium. Kultur F0 dikategorikan

berhasil, jika di sekitar eksplan tumbuh miselium jamur berwarna putih secara merata pada media. Kultur F0 dikategorikan tidak berhasil, jika miselium tidak tumbuh atau tumbuh miselium di sekitar media tetapi terkontaminasi dengan mikroorganisme lain (jamur atau bakteri). Kultur F0 atau biakan murni yang berhasil, digunakan sebagai bibit induk (Yuniasmara et al., 1999).

B. Pembuatan Tahap F1 1. Persiapan Bahan

Eceng gondok yang diperoleh dari danau dibersihkan secara manual untuk menghilangkan bagian akar dan kotoran yang menempel. Tangkai daun eceng gondok dipisahkan dari bagian tanaman yang lain dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Eceng gondok dipotong dan selanjutnya digiling dengan mesin penggiling (Ratri et al., 2007). Serbuk eceng gondok, serbuk kayu gergaji dan bahan tambahan lainnya ditimbang sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan dan selanjutnya dilakukan pencampuran media tanam (Ningsih, 2008).

2. Pencampuran Media

Media tanam terdiri dari serbuk kayu gergaji (komposisinya sebesar 1000 gram, 900 gram, 800 gram, 700 gram, 600 gram dan 500 gram), eceng gondok (komposisinya sebesar 100 gram, 200 gram, 300 gram, 400 gram, dan 500 gram dari berat serbuk kayu gergaji), 200 gram bekatul, 50 gram tepung jagung, 10 gram CaCO3, dan 10 gram gips dicampur secara merata. Kemudian ditambahkan air gula (glukosa) sampai diperoleh kadar air sebesar 60-70%. Tingkat keasaman adonan media tanam diatur hingga mencapai pH antara 6-7. Alat untuk mengukur kadar air dan pH media tanam menggunakan soil tester. Pengukuran kadar air juga dapat dilakukan dengan cara menggenggam adonan media tanam. Jika genggaman tangan mengeluarkan air, berarti kandungan air dalam adonan media terlalu tinggi. Adonan media tanam yang baik yaitu jika genggaman tidak mengeluarkan air dan mudah pecah. Bahan-bahan yang telah tercampur rata selanjutnya dilakukan pengomposan.

3. Pengomposan

Pengomposan dilakukan dengan cara semua bahan yang telah dicampur ditutup secara rapat menggunakan plastik, pengomposan dilakukan selama 1-2 hari. Pengomposan bertujuan untuk mengurai senyawa-senyawa kompleks yang terdapat dalam bahan dengan bantuan mikroba, sehingga diperoleh

senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Senyawa-senyawa sederhana akan lebih mudah dicerna oleh jamur, sehingga memungkinkan pertumbuhan jamur akan lebih baik (Mufarrihah, 2009).

4. Pembungkusan Media

Pembungkusan dilakukan dengan cara memasukkan media ke dalam botol kaca sebanyak 2/3 bagian dari botol tanpa dipadatkan. Selanjutnya botol atau wadah ditutup dengan kapas atau kertas koran sampai rapat. Sedangkan media tanam untuk tahap F3 (tahap produksi) dimasukkan ke dalam kantong plastik.

5. Sterilisasi Media

Sterilisasi media menggunakan ruang sterilisasi (drum) pada suhu 100°-110°C selama 5-6 jam dengan menggunakan uap panas atau menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 45 menit. Sterilisasi bertujuan untuk menonaktifkan jamur infektan ataupun mikroorganisme pengganggu (Mufarrihah, 2009).

6. Pendinginan

Media yang telah disterilkan dibiarkan dingin pada ruang sterilisasi selama ± 24 jam sampai suhu dalam ruangan tersebut 35°-40°C (Yuniasmara et al., 1999). Media tanam kemudian dikeluarkan dan dibiarkan hingga tidak panas lagi dalam ruang inokulasi. Pendinginan dilakukan dengan tujuan agar bibit jamur yang ditanam tidak mati (Mufarrihah, 2009).

7. Inokulasi

Alat dan bahan yang diperlukan disiapkan dan disterilkan dengan menggunakan alkohol dan dilakukan pembakaran dengan api bunsen. Inokulasi dilakukan pada ruang inokulasi (enkas) yang disterilkan dengan menggunakan alkohol 70%. Sebagian kultur F0 diambil dalam tabung reaksi menggunakan spatula secara aseptis di atas api bunsen dan diinokulasikan ke dalam media tanam F1. Kemudian botol ditutup dengan kertas koran (yang telah dilewatkan di atas api bunsen) dan diikat karet gelang. Selanjutnya kultur F1 diinkubasi dalam ruang inkubasi.

8. Inkubasi

Inkubasi dilakukan pada suhu berkisar antara 22o-28oC dengan kelembaban 60-70%. Inkubasi dilakukan kira-kira 2-4 minggu yang ditandai dengan adanya miselium yang tampak putih merata menyelimuti seluruh permukaan media tanam (Yuniasmara et al., 1999). Keberhasilan pertumbuhan miselium jamur dapat diketahui ± 1 minggu setelah inokulasi. Pada setiap media tanam akan ditempel dengan

kertas milimeter untuk pengamatan panjang miselium (Yanuati, 2007). Suhu dan kelembaban pada ruangan diatur dengan cara memberikan sirkulasi udara atau menyiram lingkungan dengan air bila suhu terlalu tinggi. Pada saat inkubasi juga dilakukan penyortiran untuk media yang terinfeksi jamur lain maupun mikroorganisme pengganggu agar tidak menular ke media tanam lain (Mufarrihah, 2009).

C. Pembuatan Tahap F2

Tahap F2 merupakan tahap perbanyakan dari kultur F1. Tahap F2 diperoleh dari kultur F1 yang diinokulasikan pada media tanam yang baru. Komposisi media tanam yang digunakan untuk tahap F2 sama dengan komposisi media tanam untuk tahap F1. Inokulasi dilakukan secara aseptis pada ruang inokulasi (enkas) yang disterilkan dengan menggunakan alkohol 70%. Kultur F1 dalam botol terlebih dahulu dihancurkan dengan menggunakan spatula steril. Kultur F1 diinokulasikan pada media tanam baru. Bibit yang dimasukkan sebanyak ± 15 gram. Setelah bibit dimasukkan, botol ditutup dengan menggunakan kertas koran (yang telah dilewatkan di atas api bunsen) dan diikat dengan karet gelang (Yanuati, 2007). Selanjutnya, media tanam yang telah diinokulasikan kultur F1 diinkubasi dalam ruang inkubasi dengan suhu berkisar antara 22o-28oC dan kelembaban 60-70%. Inkubasi dilakukan kira-kira 2-4 minggu yang ditandai dengan adanya miselium yang tampak putih merata menyelimuti seluruh permukaan media tanam (Yuniasmara et al., 1999).

D. Pembuatan Tahap F3 (Tahap Produksi) Tahap F3 merupakan tahap produksi dari jamur tiram putih. Tahap F3 diperoleh dari kultur F2 yang diinokulasikan pada media tanam di dalam baglog. Komposisi media tanam yang digunakan untuk tahap F3 sama dengan komposisi media tanam untuk tahap F1 dan F2. Inokulasi dilakukan secara aseptis dan cepat pada ruang inokulasi (enkas) yang steril. Kultur F2 dalam botol terlebih dahulu dihancurkan dengan menggunakan spatula steril. Kultur F2 diinokulasikan ke dalam media tanam F3 melalui cincin paralon dengan membuka kertas koran dan plastik penutup terlebih dahulu pada baglog. Kultur F2 yang dimasukkan sebanyak ± 15 gram. Setelah kultur F2 diinokulasikan, baglog ditutup dengan menggunakan kertas koran (yang telah dilewatkan di atas api bunsen) dan diikat dengan karet gelang (Yanuati, 2007). Baglog diinkubasi dalam ruang inkubasi dengan suhu berkisar antara 22o-28oC dan kelembaban 60-70%.

Inkubasi dilakukan kira-kira 2-4 minggu yang ditandai dengan adanya miselium yang tampak putih merata menyelimuti seluruh permukaan media tanam (Yuniasmara et al., 1999). Kelembaban yang digunakan untuk tahap pembentukan badan buah berkisar antara 80-90% dan suhu sebesar 16o-22oC. Untuk menjaga kelembaban tersebut dilakukan penyiraman yaitu dengan menyiram lantai kumbung dengan menggunakan air bersih. Media tanam yang sudah dipenuhi dengan miselium dibuka dengan cara membuka kertas penutup pada cincin paralon. Badan buah pada jamur yang telah muncul akan dilakukan pemanenan setelah pertumbuhan jamur mencapai optimal yaitu cukup besar tetapi belum mekar sepenuhnya. Pemanenan dilakukan hanya satu kali panen pada umur 30-90 hari setelah inokulasi. Pemanenan dilakukan dengan cara mencabut seluruh rumpun jamur yang ada hingga akar-akarnya. Adanya bagian jamur yang tertinggal dapat membusuk sehingga dapat mengakibatkan kerusakan media bahkan dapat merusak pertumbuhan jamur selanjutnya. Hasil panen selanjutnya dibersihkan dan bagian akar dipotong, selanjutnya dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat basah tubuh buah jamur tiram.

Parameter pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Pertumbuhan miselium jamur (cm)

Pengamatan terhadap pertumbuhan miselium dilakukan 4-7 hari setelah inokulasi (hsi) dengan interval 3 hari. Pertumbuhan miselium diukur mulai dari bagian cincin paling bawah atau bagian paling atas dari media tanam hingga batas tumbuh miselium pada bagian bawah media. Pertumbuhan miselium jamur diukur dengan menggunakan kertas milimeter yang dipotong dengan lebar ± 1 cm dan ditempelkan secara vertikal pada setiap media tanam. Setiap media tanam ditempel 3 buah kertas milimeter pada 3 titik yang berbeda agar data yang diperoleh benar-benar mewakili pertumbuhan miselium pada media tanam tersebut. Data yang digunakan merupakan hasil rata-rata dari pengukuran pada ketiga kertas milimeter yang terdapat pada setiap media tanam. Pengamatan pertumbuhan miselium dilakukan sampai media penuh ditumbuhi miselium berwarna putih yang merata hingga bagian dasar dari media tanam tersebut (Yanuati, 2007).

b. Berat basah jamur tiram (gram)

Berat basah jamur diukur dengan cara menimbang hasil dari panen pertama jamur pada

setiap perlakuan. Berat basah jamur dinyatakan dengan satuan gram. Pengamatan ini hanya dilakukan 1 x periode panen.

c. Jumlah badan buah (buah)

Jumlah badan buah dihitung dengan cara menghitung jumlah badan buah jamur setelah panen pada setiap perlakuan. Baik badan buah besar, sedang dan kecil (Mufarrihah, 2009). d. Umur panen pertama (hsi)

Umur panen pertama dihitung sejak saat dilakukan inokulasi sampai panen pertama. Umur panen pertama dinyatakan dengan hari setelah inokulasi (hsi).

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari enam perlakuan. Setiap perlakuan terdiri dari tiga kali ulangan, yang mana setiap ulangan terdiri dari satu botol/baglog bibit jamur tiram. Formulasi media tanam yang digunakan pada setiap perlakuan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Formulasi media tanam yang digunakan dalam setiap perlakuan.

Perlakuan

Formulasi media tanam per 1000 gram Serbuk kayu

gergaji (gram) Eceng gondok (gram)

E0 1000 - E1 900 100 E2 800 200 E3 700 300 E4 600 400 E5 500 500 Keterangan :

- E1 : Penambahan eceng gondok 10% dari berat serbuk kayu gergaji.

- E2 : Penambahan eceng gondok 20% dari berat serbuk kayu gergaji.

- E3 : Penambahan eceng gondok 30% dari berat serbuk kayu gergaji.

- E4 : Penambahan eceng gondok 40% dari berat serbuk kayu gergaji.

- E5 : Penambahan eceng gondok 50% dari berat serbuk kayu gergaji.

- Eo : Penambahan eceng gondok 0% atau 100% serbuk kayu gergaji yang digunakan sebagai kontrol.

Analisa Data

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan analisa ragam (ANOVA) one way dengan tingkat kepercayaan 95%. Apabila terdapat pengaruh pada perlakuan, maka dilanjutkan dengan Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) dengan taraf kesalahan 5%.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan eceng gondok (Eichhornia crassipes) terhadap pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). Media tanam yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk tahap F0 menggunakan media PDA-C sedangkan untuk tahap F1, F2 dan F3 menggunakan media tanam dengan komposisi yang terdiri dari serbuk kayu gergaji sengon, bekatul, tepung jagung, gipsum, kapur, larutan gula dan eceng gondok dengan variasi konsentrasi yang telah ditentukan. Konsentrasi penambahan eceng gondok yang digunakan adalah 0%, 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% dari berat serbuk kayu gergaji sengon. Penambahan eceng gondok (E. crassipes) bertujuan sebagai bahan substitusi dari serbuk kayu gergaji sengon yang merupakan sumber bahan organik (selulosa, hemiselulosa dan lignin) untuk meningkatkan kandungan nitrogen dan karbon yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan jamur untuk proses metabolisme sel.

A. Pertumbuhan Miselium Tahap F0 (Kultur Murni)

Tahap F0 merupakan kultur murni yang akan diinokulasikan pada media tanam baru. Kultur murni (F0) didapatkan dengan cara menginokulasikan bagian dalam induk jamur pada media PDA-C dalam tabung reaksi dan dilakukan proses inkubasi sampai media dipenuhi dengan miselium berwarna putih. Inkubasi dilakukan sampai miselium memenuhi media tanam (selama 14 hari). Bagian jamur yang diinokulasikan berupa lamella (gills). Lamella terletak tepat di bagian bawah tudung jamur (pileus), bentuknya berlapis-lapis seperti insang, rapat, lunak dan berwarna putih (Dewi, 2009). Lamella diselubungi oleh lapisan hymenium, pada lapisan ini terdapat kumpulan dari basidiospora. Basidiospora terletak secara eksternal pada sel yang berbentuk gada (basidia) (Yanuati, 2007). Ketika basidiospora ini jatuh pada tempat yang sesuai, spora akan keluar dan berkecambah membentuk hifa yang berupa benang-benang halus, yang dinamakan miselium. Miselium ini disebut miselium primer yang bersifat haploid (n). Miselium akan tumbuh menyebar seperti benang-benang halus menembus media yang ditumbuhinya (Muliani, 2000). Miselium merupakan fase pertumbuhan vegetatif dari jamur, yang terdiri dari hifa yang saling membelit membentuk massa benang yang cukup besar. Miselium berfungsi untuk menyerap air, nutrisi dan bahan organik dari

media untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan jamur untuk membentuk tubuh buah (Yanuati, 2007). Selanjutnya jamur akan memasuki fase perkembangbiakan generatif yaitu terjadinya fusi atau penggabungan dua miselium primer dan membentuk miselium sekunder yang bersifat diploid (2n) (Muliani, 2000).

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa miselium jamur tiram putih (P. ostreatus)mulai tumbuh pada titik awal inokulasi pada media PDA-C setelah 3 hari inokulasi, kemudian media akan dipenuhi oleh miselium berwarna putih kira-kira setelah 2 minggu. Miselium tampak berwarna putih kapas, padat, tumbuh melekat dan sukar dilepaskan dari media tanam. Khalil (2010) menyatakan bahwa jamur tiram putih (P. ostreatus) dapat tumbuh optimum pada media PDA dalam suhu ruang.

Pertumbuhan miselium jamur tiram putih (P. ostreatus) pada media agar, bersifat rhizofik sampai linier, berserabut seperti akar yang menyebar mulai dari titik awal inokulasi menuju pinggiran media, lama-kelamaan miselium akan membentuk kapas tebal. Miselium yang masih muda berwarna kekuningan sampai orange yang menurut Muliani (2000) merupakan hasil metabolit yang bersifat toksik bagi nematoda. Miselium jamur tiram putih (P. ostreatus) tumbuh dengan baik pada media PDA-C, dikarenakan media mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur. Media PDA memiliki kandungan nutrisi yang berupa karbohidrat, air, dan protein yang berasal dari substrat kentang dan glukosa (Wartaka, 2006).

Gambar 1. Pertumbuhan miselium jamur tiram putih

(P. ostreatus) pada media PDA-C, umur 14 hari.

Jamur tiram putih (P. ostreatus) merupakan organisme yang bersifat saprofit, yaitu menggunakan sumber karbon yang berasal dari bahan organik untuk diuraikan menjadi senyawa karbon sederhana kemudian diserap masuk ke dalam miselium jamur. Kemampuan menguraikan senyawa organik ini menyebabkan jamur tiram putih (P. ostreatus) dapat tumbuh pada berbagai bahan yang mengandung karbohidrat atau senyawa karbon organik lainnya (Muliani, 2000). Sumber karbon yang dapat diserap masuk ke dalam sel adalah senyawa-senyawa yang bersifat larut seperti monosakarida atau senyawa sejenis gula, asam organik, asam amino dan senyawa sederhana

lain. Karbohidrat pada media PDA yang berasal dari kentang, digunakan sebagai sumber karbon yang digunakan oleh jamur sebagai penyusun struktural sel dan sumber energi. Protein pada media PDA digunakan sebagai sumber asam amino yang mengandung unsur nitrogen yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme pada jamur. Sedangkan air yang terdapat di dalam media dibutuhkan untuk membantu kelancaran transportasi atau aliran partikel kimia antar sel yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan miselium jamur (Suharnowo et al., 2012).

Faktor penting untuk pertumbuhan miselium jamur pada tahap F0 yaitu viabilitas kultur jamur dan kontaminan (organisme yang tidak dikehendaki). Viabilitas kultur jamur berkaitan dengan kemampuan jamur untuk tetap hidup (daya hidup), hal ini dilakukan dengan cara mengkulturkan kultur F0 secara kontinu pada media PDA yang baru. Kontaminan yang biasanya menyerang media agar dapat berupa kapang, bakteri atau khamir (Muliani, 2000).

Jamur tiram putih (P. ostreatus) memiliki kemampuan menghasilkan beberapa enzim ekstraseluler yaitu amilase, pektinase, selulase, xilanase, lakase (polifenol oksidase), mangan peroksidase (Mn-P) dan lignin peroksidase (Li-P) dan protease (Sugianto, 2007; Sigit, 2008; Anindyawati, 2009; Rashad et al., 2009). Enzim ekstraseluler tersebut berperan dalam mendegradasi nutrisi yang terdapat di sekitarnya, sehingga memungkinkan nutrisi tersebut untuk memasuki sel. Enzim tersebut akan membantu proses metabolisme jamur, yang akan dihasilkan sesuai dengan substrat yang tersedia. Selama proses pertumbuhan dan perkembangan miselium dalam media PDA, jamur mengalami aktivitas biokimia dengan mengeluarkan enzim yang sesuai dengan substratnya, yaitu amilase dan protease, yang akan mendegradasikan nutrisi karbohidrat dan protein yang terkandung di dalam media (Rashad et al., 2009).

B. Pertumbuhan Miselium Tahap F1

Tahap F1 merupakan tahap perbanyakan miselium jamur dari kultur murni (F0). Tahap F1 hampir sama dengan tahap F0 (kultur murni), tetapi media tanam yang digunakan berbeda. Media tanam yang digunakan untuk tahap F1 terdiri dari serbuk kayu gergaji sengon, bekatul, tepung jagung, gipsum, kapur, larutan gula dan eceng gondok dengan variasi konsentrasi yang telah ditentukan. Serbuk kayu gergaji sengon merupakan komposisi utama media tanam jamur

tiram putih (P. ostreatus), yang berfungsi sebagai sumber bahan organik, berupa karbohidrat, lignin, dan serat. Bekatul berfungsi sebagai sumber vitamin terutama vitamin B kompleks yang sangat berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan miselium serta berfungsi sebagai pemicu pertumbuhan tubuh buah jamur. Gips digunakan sebagai sumber kalsium dan sebagai bahan untuk memperkokoh media (Hidayat, 2011). Kapur digunakan sebagai pengatur pH (keasaman) media tanam dan sebagai sumber kalsium (Ca) yang dibutuhkan oleh jamur dalam pertumbuhannya (Mufarrihah, 2009). Larutan gula berfungsi sebagai bahan pelarut sekaligus untuk meningkatkan sumber karbon dalam media tanam (Susiana, 2010).

Kultur F0 diinokulasikan ke dalam media tanam F1 yang selanjutnya dilakukan proses inkubasi (selama 14 hari). Pengamatan dilakukan dengan interval 3 hari. Pengamatan terhadap pertumbuhan miselium jamur tahap F1 dilakukan dengan mengukur pertumbuhan miselium mulai dari media tanam paling atas (titik awal inokulasi) sampai pada bagian bawah media tanam hingga memenuhi keseluruhan media tanam yang mempunyai ketinggian 1,8 cm. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa media tanam mulai ditumbuhi miselium pada hari ke-4 setelah inokulasi. Pertumbuhan miselium dimulai pada titik awal inokulasi kemudian menyebar ke arah samping, bergerak ke bawah media tanam dan selanjutnya menyelimuti seluruh media tanam dalam botol. Pertumbuhan miselium ke arah samping merupakan fase adaptasi miselium dari media agar ke media tanam. Selanjutnya, miselium jamur tiram mengalami fase logaritmik, yaitu fase dimana miselium telah menyebar ke arah bawah media tanam. Fase logaritmik merupakan fase pertumbuhan yang sangat cepat (Muliani, 2000). Kultur F1 yang baik, merupakan kultur yang akan diinokulasikan dalam media tanam baru (F2). Fase adaptasi tidak didapatkan dalam pengamatan, hal ini dimungkinkan karena interval pengamatan yang cukup lama yaitu 3 hari.

Selama pertumbuhan miselium, peralihan media dari media PDA ke media tanam tahap F1, terjadi proses aktivasi enzim yang dilakukan oleh jamur. Hal ini dikarenakan kandungan nutrisi pada media PDA berbeda dengan media tanam F1. Dimana terjadi perubahan biokimia pada enzim ekstraseluler yang diproduksi jamur untuk membantu proses degradasi nutrisi dalam media, yang mengakibatkan adanya perubahan

karakter warna, bentuk maupun senyawa kimia yang terkandung dalam media tanam. Media tanam yang semula berwarna coklat tua, setelah ditumbuhi miselium lama kelamaan akan berubah warna menjadi coklat muda. Hal tersebut menunjukkan terjadinya degradasi komponen serat, karena jamur mampu memproduksi enzim ekstraseluler yang dapat menguraikan bahan organik lignoselulosa (selulosa, hemiselulosa dan lignin) di sekitar substrat untuk memperoleh sumber energi bagi sel.

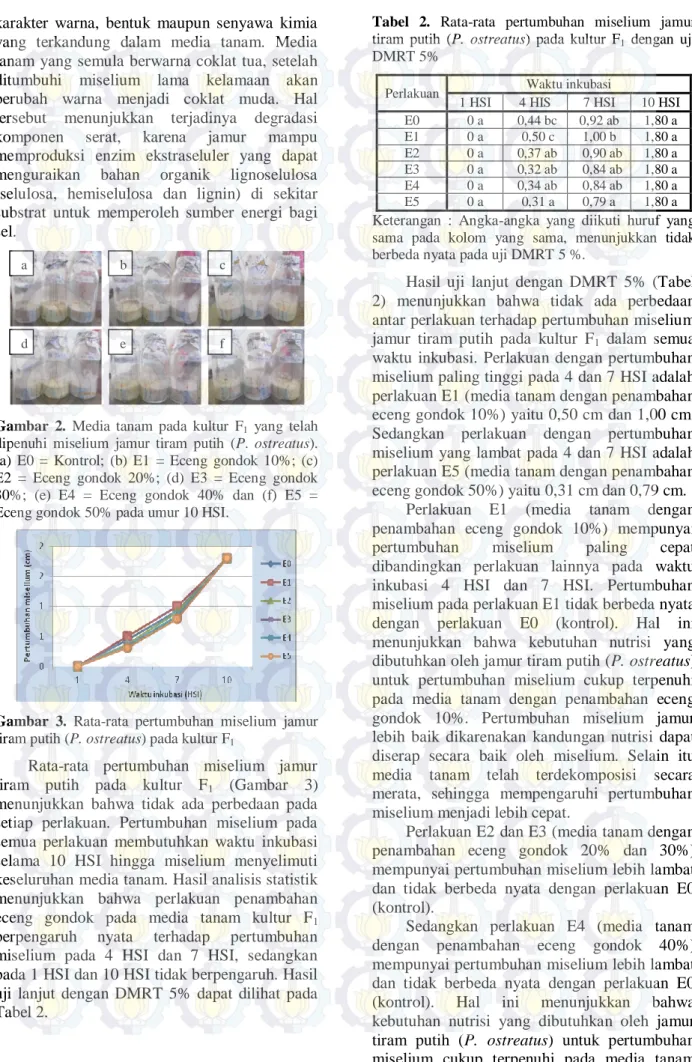

Gambar 2. Media tanam pada kultur F1 yang telah

dipenuhi miselium jamur tiram putih (P. ostreatus). (a) E0 = Kontrol; (b) E1 = Eceng gondok 10%; (c) E2 = Eceng gondok 20%; (d) E3 = Eceng gondok 30%; (e) E4 = Eceng gondok 40% dan (f) E5 = Eceng gondok 50% pada umur 10 HSI.

Gambar 3. Rata-rata pertumbuhan miselium jamur tiram putih (P. ostreatus) pada kultur F1

Rata-rata pertumbuhan miselium jamur tiram putih pada kultur F1 (Gambar 3) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pada setiap perlakuan. Pertumbuhan miselium pada semua perlakuan membutuhkan waktu inkubasi selama 10 HSI hingga miselium menyelimuti keseluruhan media tanam. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan penambahan eceng gondok pada media tanam kultur F1 berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan miselium pada 4 HSI dan 7 HSI, sedangkan pada 1 HSI dan 10 HSI tidak berpengaruh. Hasil uji lanjut dengan DMRT 5% dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rata-rata pertumbuhan miselium jamur tiram putih (P. ostreatus) pada kultur F1 dengan uji

DMRT 5%

Perlakuan Waktu inkubasi

1 HSI 4 HIS 7 HSI 10 HSI

E0 0 a 0,44 bc 0,92 ab 1,80 a E1 0 a 0,50 c 1,00 b 1,80 a E2 0 a 0,37 ab 0,90 ab 1,80 a E3 0 a 0,32 ab 0,84 ab 1,80 a E4 0 a 0,34 ab 0,84 ab 1,80 a E5 0 a 0,31 a 0,79 a 1,80 a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5 %.

Hasil uji lanjut dengan DMRT 5% (Tabel 2) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antar perlakuan terhadap pertumbuhan miselium jamur tiram putih pada kultur F1 dalam semua waktu inkubasi. Perlakuan dengan pertumbuhan miselium paling tinggi pada 4 dan 7 HSI adalah perlakuan E1 (media tanam dengan penambahan eceng gondok 10%) yaitu 0,50 cm dan 1,00 cm. Sedangkan perlakuan dengan pertumbuhan miselium yang lambat pada 4 dan 7 HSI adalah perlakuan E5 (media tanam dengan penambahan eceng gondok 50%) yaitu 0,31 cm dan 0,79 cm.

Perlakuan E1 (media tanam dengan penambahan eceng gondok 10%) mempunyai pertumbuhan miselium paling cepat dibandingkan perlakuan lainnya pada waktu inkubasi 4 HSI dan 7 HSI. Pertumbuhan miselium pada perlakuan E1 tidak berbeda nyata dengan perlakuan E0 (kontrol). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh jamur tiram putih (P. ostreatus) untuk pertumbuhan miselium cukup terpenuhi pada media tanam dengan penambahan eceng gondok 10%. Pertumbuhan miselium jamur lebih baik dikarenakan kandungan nutrisi dapat diserap secara baik oleh miselium. Selain itu media tanam telah terdekomposisi secara merata, sehingga mempengaruhi pertumbuhan miselium menjadi lebih cepat.

Perlakuan E2 dan E3 (media tanam dengan penambahan eceng gondok 20% dan 30%) mempunyai pertumbuhan miselium lebih lambat dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan E0 (kontrol).

Sedangkan perlakuan E4 (media tanam dengan penambahan eceng gondok 40%) mempunyai pertumbuhan miselium lebih lambat dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan E0 (kontrol). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh jamur tiram putih (P. ostreatus) untuk pertumbuhan miselium cukup terpenuhi pada media tanam

a b d c e f

tanpa penambahan eceng gondok. Media tanam tanpa penambahan eceng gondok dapat memenuhi kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan jamur tiram putih (P. ostreatus) yang hampir sama dengan media tanam dengan penambahan eceng gondok lebih dari 20%.

Perlakuan E5 (media tanam dengan penambahan eceng gondok 50%) mempunyai pertumbuhan miselium yang paling lambat dibandingkan perlakuan lainnya dan berbeda nyata dengan perlakuan E0 (kontrol) pada 4 HSI.

Laju pertumbuhan miselium pada jamur tiram putih (P. ostreatus) dipengaruhi oleh kandungan nutrisi yang tersedia pada media tanam yang digunakan. Nutrisi merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan jamur yang diperlukan untuk berbagai proses metabolisme sel dalam rangka menghasilkan enerti tinggi ATP untu pertumbuhannya. Jamur tiram putih (P. ostreatus) memerlukan nutrisi yang mengandung sumber karbon, nitrogen, mineral dan vitamin. Pertumbuhan miselium yang baik (cepat tumbuh) disebabkan oleh adanya media tumbuh jamur yang terdekomposisi secara cepat dan merata, sehingga unsur-unsur hara yang terdapat pada media, seperti C, N, P, dan K dapat diserap oleh jamur dengan baik. Unsur-unsur hara yang cepat diserap oleh jamur akan menyebabkan miselium cepat tumbuh dan berkembang (Yuniasmara et al., 1999; Mufarrihah, 2009)

Pertumbuhan miselium jamur pada tahap F1 dipengaruhi oleh beberapa faktor fisik, kimia dan biologi. Faktor tersebut meliputi suhu, kelembaban, kandungan air, ukuran partikel, pH, kadar O2 dan CO2. Suhu dan kelembaban yang dibutuhkan pada ruang inkubasi selama pertumbuhan miselium jamur yaitu 22o-28oC dan 60-70%. Faktor kandungan air, ukuran partikel dan pH pada media tanam yang digunakan diatur selama proses pembuatan media. Jamur tiram putih cukup toleran terhadap lingkungan CO2 yang tinggi yang mendukung selama pertumbuhan miselium. Selama penelitian pengaturan kadar CO2 selama penelitian hanya dilakukan dengan menutup rapat ventilasi dalam runag inkubasi.

C. Pertumbuhan Miselium Tahap F2

Tahap F2 merupakan tahap pengembangan atau perbanyakan miselium jamur dari kultur F1. Komposisi media tanamnya sama dengan yang digunakan untuk tahap F1. Waktu inkubasi yang dibutuhkan oleh miselium jamur tiram putih untuk menyelimuti media tanam selama 16 hari.

Pengamatan dilakukan dengan interval 3 hari. Pengamatan terhadap pertumbuhan miselium jamur dilakukan dengan mengukur pertumbuhan miselium mulai dari media tanam paling atas (titik awal inokulasi) sampai pada bagian bawah media tanam hingga memenuhi keseluruhan media tanam yang mempunyai ketinggian 3 cm.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pertumbuhan miselium dimulai pada titik awal inokulasi kemudian menyebar ke arah samping, bergerak ke bawah media tanam dan selanjutnya menyelimuti seluruh media tanam dalam botol. Pertumbuhan miselium ini berawal dari fase adaptasi yang dilanjutkan dengan fase logaritmik (Muliani, 2000). Lamanya fase adaptasi dan fase logaritmik pada masing-masing perlakuan tidak sama. Miselium jamur tiram putih tampak berwarna putih, tersusun rapat dan kompak. Kultur F2 yang baik, merupakan kultur yang akan diinokulasikan pada media tanam baru (F3). Selama pengamatan, tidak didapatkan fase adaptasi, hal ini dimungkinkan karena interval pengamatan yang cukup lama yaitu 3 hari. Pada awalnya media tanam berwarna coklat tua, setelah ditumbuhi oleh miselium berubah warna menjadi coklat muda. Hal ini menunjukkan terjadinya proses degradasi substrat oleh enzim ekstraseluler yang dieksresikan oleh miselium jamur.

Gambar 4. Media tanam pada kultur F2 yang telah

dipenuhi miselium jamur tiram putih (P. ostreatus). (a) E0 = Kontrol; (b) E1 = Eceng gondok 10%; (c) E2 = Eeceng gondok 20%; (d) E3 = Eceng gondok 30%; (e) E4 = Eceng gondok 40% dan (f) E5 = Eceng gondok 50% pada umur 16 HSI

Gambar 5. Rata-rata pertumbuhan miselium jamur tiram putih (P. ostreatus) pada kultur F2

c b

a

Rata-rata pertumbuhan miselium jamur tiram putih (P. ostreatus) (Gambar 5) menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya perbedaan pada setiap perlakuan. Perlakuan E0, E1 dan E2 memiliki pertumbuhan miselium yang lebih cepat dan membutuhkan waktu inkubasi yang lebih singkat yaitu 13 HSI hingga miselium menyelimuti seluruh media tanam, sedangkan perlakuan E3, E4 dan E5 memiliki pertumbuhan miselium yang lebih lambat dan membutuhkan waktu inkubasi yang lebih lama yaitu 16 HSI hingga miselium menyelimuti seluruh media tanam. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan penambahan eceng gondok pada media tanam kultur F2 berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan miselium pada waktu inkubasi 4, 7, 10 dan 13 HSI. Hasil uji lanjut dengan DMRT 5% dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rata-rata pertumbuhan miselium jamur tiram putih (P. ostreatus) pada kultur F2 dengan uji

DMRT 5%

Perlakuan Waktu inkubasi

1 HSI 4 HSI 7 HSI 10 HSI 13 HSI 16 HSI

E0 0 a 0,61 b 1,40 c 2,13 c 3 b 3 a E1 0 a 0,64 b 1,44 c 2,17 c 3 b 3 a E2 0 a 0,63 b 1,41 c 2,16 c 3 b 3 a E3 0 a 0,51 a 1,02 a 1,92 b 2,78 a 3 a E4 0 a 0,51 a 1,03 a 1,90 b 2,80 a 3 a E5 0 a 0,56 a 1,17 b 1,71 a 2,91 a 3 a

Keterangan : Angka-angka yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%.

Hasil uji DMRT 5% (Tabel 3) menunjukkan bahwa pertumbuhan miselium jamur tiram putih (P. ostreatus) pada perlakuan E0, E1 dan E2 berbeda secara nyata dengan perlakuan E4, E5 dan E6 pada 4, 7, 10 dan 13 HSI. Pertumbuhan miselium dari kultur F1 ke F2 mengalami proses aktivasi enzim. Hal ini terlihat pada pertumbuhan miselium pada pengamatan 4 HSI dan 7 HSI (Tabel 2 dan 3). Pertumbuhan miselium tahap F2 lebih cepat dibandingkan dengan tahap F1 pada umur pengamatan yang sama. Hal tersebut dikarenakan pada kultur F1, jamur pertama kali ditumbuhkan pada media yang mengandung lignoselulosa (serbuk kayu gergaji sengon dan eceng gondok) setelah dari media PDA, sehingga jamur memerlukan adaptasi terlebih dahulu dengan cara mengaktikan enzim yang mampu mendegradasikan senyawa-senyawa yang terdapat pada media. Sedangkan pada tahap F2, kultur F1 yang ditumbuhkan pada media tanam F2 telah mengalami aktivasi enzim pada komposisi media tanam F1 yang sama

sebelumnya, sehingga pertumbuhan miseliumnya lebih cepat ketika pada tahap F2.

Perlakuan dengan pertumbuhan miselium yang paling cepat pada 4, 7 dan 10 HSI adalah perlakuan E1 (media tanam dengan penambahan eceng gondok 10 %), tetapi hal ini tidak berbeda nyata dengan perlakuan E0 (kontrol). Namun, pada waktu inkubasi 13 HSI perlakuan E0, E1 dan E2 memiliki pertumbuhan miselium yang sama dan miselium telah memenuhi keseluruhan media tanam. Sedangkan perlakuan dengan pertumbuhan miselium yang paling lambat adalah perlakuan E3 (media tanam dengan penambahan eceng gondok 30%).

Perlakuan E1 (media tanam dengan penambahan eceng gondok 10%) mempunyai pertumbuhan miselium yang paling cepat dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan E0 (kontrol) pada semua waktu inkubasi.

Perlakuan E2 (media tanam dengan penambahan eceng gondok 20%) mempunyai pertumbuhan miselium yang lebih cepat, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan E0 (kontrol) pada semua waktu inkubasi.

Perlakuan E3 dan E4 (media tanam dengan penambahan eceng gondok 30% dan 40%) mempunyai pertumbuhan miselium yang lebih lambat dan berbeda nyata dengan perlakuan E0 (kontrol) pada semua waktu inkubasi.

Perlakuan E5 (media tanam dengan penambahan eceng gondok 50%) mempunyai pertumbuhan miselium yang lebih lambat dan berbeda nyata jika dibandingkan dengan perlakuan E0 (kontrol) pada semua waktu inkubasi.

Eceng gondok memiliki kandungan kimia yang berupa selulosa 64,51%; pentosa 15,61%, lignin 7,69%, silika 5,56% dan abu 12% (Kriswiyanti dan Endah, 2009). Sedangkan menurut Yanuati (2007), serbuk gergaji kayu sengon memiliki kandungan kimia yang berupa selulosa 48,3%; pentosa 16,3%; lignin 27,3% dan abu 3,4%. Eceng gondok memiliki kandungan selulosa yang lebih tinggi dibandingkan serbuk gergaji kayu sengon, tetapi kandungan ligninnya lebih rendah. Selulosa dan hemiselulosa akan diuraikan menjadi bahan yang lebih sederhana hingga bisa dijadikan nutrisi untuk diserap ke dalam sel. Kedua unsur ini akan berubah menjadi glukosa dan air serta produk lain. Sedangkan lignin tahan terhadap penguraian mikroba sehingga proses pelapukan kayu atau degradasinya menjadi lambat dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, semakin banyak kandungan selulosa dari suatu jenis kayu dapat meningkatkan

kecepatan pertumbuhan miselium jamur, tetapi kadar lignin yang terlalu tinggi dari suatu jenis kayu akan dapat menghambat pertumbuhan miselium jamur.

Penambahan eceng gondok lebih dari 20% pada media tanam seharusnya memiliki pertumbuhan lebih cepat karena kadar lignin lebih sedikit dan selulosa lebih banyak bila dibandingkan dengan media tanam yang ditambahkan eceng gondok kurang dari 20%, hal tersebut dimungkinkan berhubungan dengan kandungan silika, kadar air media dan karakter khusus pada eceng gondok. Penambahan eceng gondok dapat meningkatkan kandungan silika pada media, sehingga akan mengakibatkan pertumbuhan miselium menjadi lebih lambat, karena enzim sukar untuk menembus dan mendegradasikan silika. Eceng gondok merupakan tanaman air yang mempunyai kemampuan menyerap dan menyimpan air lebih tinggi dibandingkan kayu sengon (Zaman, 2006; Kriswiyanti dan Endah, 2009). Oleh karena itu pada media yang ditambahkan eceng gondok lebih dari 20% akan mempunyai kadar air lebih tinggi, yang dapat menyebabkan pertumbuhan miselium yang lebih lambat.

Mufarrihah (2009) juga menambahkan bahwa kandungan nutrisi yang semakin meningkat akan mempengaruhi kinerja enzim untuk lebih aktif dalam mendegradasi senyawa-senyawa tersebut, sehingga akan menghambat pertumbuhan miselium. Semakin banyak eceng gondok yang ditambahkan lebih dari 20%, maka enzim ekstraseluler akan membutuhkan waktu yang semakin lama untuk mendegradasi semua senyawa kompleks terdapat dalam media tanam menjadi senyawa yang lebih sederhana agar dapat diserap masuk ke dalam sel. Selain itu, penambahan eceng gondok yang lebih dari 20% dapat meningkatan kandungan nitrogen, yang dapat menyebabkan terakumulasinya ammonia yang berakibat meningkatnya pH media tanam sehingga menghambat pertumbuhan miselium (Wartaka, 2006).

Nutrisi diperlukan pada proses pertumbuhan dan perkembangan yang dapat diperoleh dari substrat yang ada di sekitar miselium secara tidak langsung dalam bentuk unsur ion dan molekul sederhana. Molekul kompleks atau polimer harus diuraikan terlebih dahulu menjadi molekul sederhana atau monomer. Unsur yang diperlukan misalnya karbon, nitrogen, mineral serta vitamin. Kandungan nutrisi dalam media akan berpengaruh terhadap kemampuan jamur untuk mengeksresikan enzim ekstraseluler dan

intraseluler yang berperan dalam degradasi senyawa organik yang terdapat dalam media tanam, sehingga menjadi senyawa yang mudah diserap dan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan jamur (Suriawiria, 2002; Sugianto, 2007). Semakin banyak eceng gondok yang ditambahkan lebih dari 20%, maka enzim ekstraseluler akan membutuhkan waktu yang semakin lama untuk mendegradasi semua senyawa yang kompleks terdapat dalam media tanam menjadi senyawa yang lebih sederhana agar dapat diserap masuk ke dalam sel. Selain itu, penambahan eceng gondok yang lebih dari 20% dapat meningkatkan kandungan nitrogen pada media, yang dapat menyebabkan terakumulasinya ammonia yang berakibat meningkatnya pH media tanam sehingga menghambat pertumbuhan miselium (Wartaka, 2006).

Pertumbuhan miselium dimulai dengan cara jamur melakukan penetrasi dengan melubangi dinding sel kayu. Proses penetrasi (pemboran) dinding sel kayu dibantu oleh enzim ekstraseluler pemecah selulosa, hemiselulosa dan lignin yang disekresi oleh jamur melalui ujung lateral benang-benang miselium. Enzim tersebut akan mencerna senyawa kayu yang dilubangi sekaligus memanfaatkannya sebagai sumber (zat) makanan jamur. Akibatnya miselium jamur akan terpenetrasi ke dalam dinding sel melalui lubang-lubang kecil yang terbentuk. Lignin dapat didegradasi tanpa terjadinya kehilangan selulosa, tetapi secara simultan hemiselulosa juga akan didegradasi (Mufarrihah, 2009; Astuti, 2010).

Degradasi selulosa secara enzimatis terjadi karena adanya enzim selulase sebagai agen perombak yang bersifat spesifik untuk menghidrolisis ikatan β-1,4-glikosidik dari rantai selulosa dan derivatnya. Enzim selulase kompleks umumnya terdiri dari tiga unit, yaitu enzim endo-β-1,4 glukanase (Cx), ekso-β-1,4 glukanase (C1) atau selobio-hidrolase dan β-1,4 glukosidase. Sedangkan hemiselulosa didegradasi oleh enzim hemiselulase, yang terdiri dari tiga enzim yaitu xilanase, β-silosidase, α-glukonase, mannase dan esterase. Degradasi lignin oleh jamur terdiri dari tiga proses utama yaitu : 1) oksidasi rant ai samping dengan membebaskan cincin aromatik, terutama asam vanilat; 2) oksidasi karbon-α pada rantai samping fenilpropana; dan 3) pemutusan cincin aromatik yang terikat pada polimer. Ketiga proses tersebut dilakukan oleh enzim lakase (polifenol oksidase), mangan peroksidase (Mn-P) dan lignin peroksidase (Li-(Mn-P) (Sugianto,

2007; Sigit, 2008; Anindyawati, 2009; Rashad et al., 2009; Sangadji, 2009).

D. Tahap F3 (Tahap Produksi) 1. Pertumbuhan miselium

Tahap F3 merupakan tahap produksi dari jamur tiram putih. Tahap F3 diperoleh dari kultur F2 yang diinokulasikan pada media tanam di dalam baglog. Pengamatan pertumbuhan miselium dilakukan 7 hari setelah inokulasi dengan interval pengamatan selama 3 hari sekali. Proses inkubasi media dilakukan sampai media tanam dipenuhi oleh miselium (selama + 40 hari setelah inokulasi) dan selanjutnya dilakukan proses penumbuhan badan buah. Inkubasi dilakukan di dalam ruang inkubasi. Setelah media tanam telah dipenuhi miselium secara keseluruhan, maka baglog akan dipindahkan ke dalam kumbung untuk proses penumbuhan badan buah (pin head). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pertumbuhan miselium jamur mulai terjadi pada 10 HSI. Media tanam F3 dalam baglog semula berwarna coklat tua berubah warna menjadi coklat muda. Perubahan warna tersebut menunjukkan adanya aktivitas enzim yang dilakukan oleh jamur.

Gambar 6. Media tanam pada tahap F3 yang telah

dipenuhi miselium jamur tiram putih (P. ostreatus). (a) E0 = Kontrol; (b) E1 = Eceng gondok 10%; (c) E2 = Eceng gondok 20%; (d) E3 = Eceng gondok 30%; (e) E4 = Eceng gondok 40% dan (f) E5 = Eceng gondok 50% pada umur 37 HSI.

Gambar 7. Rata-rata pertumbuhan miselium jamur tiram putih (P. ostreatus) pada tahap F3

Pertumbuhan miselium jamur tiram putih berawal pada titik inokulasi, kemudian miselium tumbuh menyebar ke arah samping pada media

tanam. Pertumbuhan miselium ke arah samping merupakan fase adaptasi miselium terhadap media tanam. Selanjutnya, miselium jamur tiram putih akan mengalami fase logaritmik, yaitu fase dimana miselium telah menyebar ke arah bawah media tanam. Fase logaritmik merupakan fase pertumbuhan yang sangat cepat. Setelah mengalami fase logaritmik, pertumbuhan miselium jamur tiram akan menjadi lebih lambat yaitu jika telah mendekati kondisi fully colorized atau miselium telah memenuhi media tanam. Pada kondisi fully colorized terjadinya penurunan kecepatan tumbuh dari fase logaritmik mendekati fase stasioner. Menurut Muliani (2000), hal tersebut dikarenakan semakin sedikitnya jumlah substrat yang akan digunakan oleh jamur tiram untuk pertumbuhannya. Pada fase ini miselium jamur terlihat semakin putih, rapat, kompak dan tebal. Setelah mengalami fase vegetatif (tahap pembentukan miselium), selanjutnya akan memasuki fase generatif yaitu tahap pembentukan badan buah (pin head). Selama proses pengamatan tidak didapatkan fase adaptasi yang dilakukan oleh jamur, hal ini diduga karena interval pengamatan yang cukup lama yaitu 3 hari.

Lama fase vegetatif dan generatif akan bervariasi tergantung dengan bentuk dan sifat media atau substrat tempat tumbuh, lingkungan yang mendukung, lingkungan fisik (cahaya, temperatur), lingkungan kimia (pH dan kadar air), dan lingkungan biologi (kehadiran jasad lain, misalnya bakteri atau jamur liar) serta jenis atau strain jamur. Dalam keadaan normal, waktu yang diperlukan dari perkecambahan spora sampai terbentuk tubuh buah rata-rata antara 1-2 bulan (Suriawiria, 2002; Mufarrihah, 2009).

Rata-rata pertumbuhan miselium jamur tiram putih pada tahap F3 (Gambar 9) menunjukkan bahwa terdapat adanya perbedaan pada masing-masing perlakuan. Perlakuan E0, E1 dan E2 mempunyai pertumbuhan miselium yang lebih cepat bila dibandingkan dengan perlakuan E3, E4 dan E5, yaitu hanya membutuhkan waktu 25 HSI, untuk memenuhi media tanam dengan miselium. Sedangkan pada perlakuan E3 dan E4 membutuhkan waktu inkubasi masing-masing selama 28 dan 31 HSI. Perlakuan E5 mempunyai pertumbuhan miselium yang paling lambat di antara perlakuan lainnya, karena membutuhkan waktu inkubasi yang lebih lama yaitu 37 HSI hingga media tanam telah dipenuhi miselium secara keseluruhan. Hasil uji lanjut dengan DMRT 5% dapat dilihat pada Tabel 6.

a b c

Tabel 4. Rata-rata pertumbuhan miselium jamur tiram putih (P. ostreatus) pada tahap F3 dengan uji

DMRT 5% P er la k u an Waktu inkubasi

7 HSI 10 HSI 13 HSI 16 HSI 19 HSI 22 HSI 25 HSI 28 HSI 31 HSI 34 HSI 37 H SI E0 0 a 2,97b 5,31bc 7,91c 10,96c 13,70c 15 d 15 c 15 b 15 b 15 a E1 0 a 3,60c 6,48c 8,79c 11,79c 13,78c 15 d 15 c 15 b 15 b 15 a E2 0 a 2,89b 5,43bc 7,80c 10,82c 13,71c 15 d 15 c 15 b 15 b 15 a E3 0 a 2,23a 4,28ab 6,19b 8,49b 10,19b 12,66c 15 c 15 b 15 b 15 a E4 0 a 2,22a 4,36ab 6,14b 8,11b 9,73b 11,63b 13,57b 15 b 15 b 15 a E5 0 a 2,06a 3,33a 4,91a 6,67a 8,09a 9,62a 11,09a 12,56a 13,58a 15 a Keterangan : Angka-angka yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%.

Pertumbuhan miselium tahap F3 lebih cepat dibandingkan dengan tahap F2 pada umur pengamatan yang sama, yaitu 10 HSI. Perlakuan yang mempunyai pertumbuhan miselium paling tinggi pada tahap F2 adalah perlakuan E1 yaitu sebesar 2,17 cm, sedangkan pada tahap F3 adalah perlakuan E1, yaitu sebesar 3,60 cm. Hal tersebut menunjukkan bahwa jamur telah beradaptasi dengan media tanam F2 sebelumnya dan enzim ekstraseluler yang akan mendegradasikan senyawa-senyawa yang terdapat pada media juga telah teraktivasi, sehingga ketika jamur ditumbuhkan pada media tanam F3 dengan komposisi yang sama dan ukuran media yang lebih besar maka pertumbuhan miseliumnya akan lebih cepat.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan penambahan eceng gondok pada media tanam tahap F3 berpengaruh terhadap pertumbuhan miselium jamur tiram putih (P. ostreatus). Dari hasil uji DMRT 5% (Tabel 6) menunjukkan bahwa pertumbuhan miselium jamur tiram putih (P. ostreatus) pada perlakuan E3, E4 dan E5 berbeda nyata dengan perlakuan E0, E1 dan E2 pada waktu inkubasi 10, 16, 19, 22 dan 25 HSI.

Perlakuan E1 (media tanam dengan penambahan eceng gondok 10%) mempunyai pertumbuhan miselium yang lebih cepat dibandingkan dengan perlakuan E0 (kontrol) pada waktu inkubasi 10, 13, 16 dan 19 HSI, tetapi tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5% dan hanya berbeda nyata pada waktu inkubasi 10 HSI. Tetapi pada 25 HSI, pertumbuhan miselium pada perlakuan E1 sama dengan perlakuan E0 dan E2, karena media tanam telah dipenuhi miselium secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh jamur tiram putih (P. ostreatus) untuk pertumbuhan miselium cukup terpenuhi pada media tanam dengan penambahan eceng gondok 10%.

Perlakuan E2 (media tanam dengan penambahan eceng gondok 20%) mempunyai

pertumbuhan miselium hampir sama dengan perlakuan E0 (kontrol) tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan E0 (kontrol) pada semua waktu inkubasi. Media tanam dengan penambahan eceng gondok kurang dari 20% memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik, sehingga dapat membantu untuk meningkatkan pertumbuhan miselium dari jamur tiram putih (P. ostreatus).

Perlakuan E3 (media tanam dengan penambahan eceng gondok 30%) mempunyai pertumbuhan miselium yang lebih lambat dan berbeda nyata dengan perlakuan E0 (kontrol) pada waktu inkubasi 10, 16, 19, 22 dan 25 HSI, tetapi tidak berbeda nyata pada 13, 28, 31 dan 34 HSI.

Perlakuan E4 (media tanam dengan penambahan eceng gondok 40%) mempunyai pertumbuhan miselium yang lebih lambat dan berbeda nyata dengan perlakuan E0 (kontrol) pada waktu inkubasi 10, 16, 19, 22, 25 dan 28 HSI, tetapi tidak berbeda nyata pada 13, 28, 31 dan 34 HSI.

Perlakuan E5 (media tanam dengan penambahan eceng gondok 50%) mempunyai pertumbuhan miselium yang paling lambat dibandingkan perlakuan lainnya dan berbeda nyata dengan perlakuan E0 (kontrol) pada semua waktu inkubasi. Perlakuan E5 membutuhkan waktu inkubasi yang paling lama yaitu 37 HSI. Pertumbuhan miselium dipengaruhi oleh adanya kandungan nutrisi yang terdapat pada media tanam yang digunakan. Hal ini dikarenakan penambahan eceng gondok yang lebih dari 40% dapat meningkatkan kandungan nitrogen yang berlebih, yang akan menyebabkan terakumulasinya ammonia yang dapat meningkatkan pH sehingga menghambat pertumbuhan miselium (Wartaka, 2006).

Kebutuhan jamur tiram putih (P. ostreatus) yang diperlukan selama pertumbuhan miselium terdiri dari C 23,6%; H 4,06%; N 5,99%; Mg 7,72%, Ca 30,13%; Na 1,32%; K 4,47%, Mn 2,22% dan Zn 2,34% (Chiu et al., 1998). Kebutuhan tersebut akan diambil oleh jamur dari substrat yang tersedia untuk menunjang pertumbuhannya. Eceng gondok memiliki kandungan kimia yang berupa C 21,23%; K 1-2%; CaO 8,5%; P2O5 0,5-1,5% dan N 1,5-4% (Ratri et al.; Ningsih, 2008). Penambahan eceng gondok dimungkinkan cukup dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan jamur selama pertumbuhan miselium selain yang telah disediakan oleh serbuk kayu gergaji sengon.

Kandungan fosfor berperan penting dalam berperan dalam nukleotida (RNA dan DNA),

bagian dari fosfolipid pada membran dan metabolisme energi, karena keberadaannya dalam ATP, ADP, AMP dan pirofosfat (Ppi). Energi yang dihasilkan akan digunakan untuk pertumbuhan miselium. Selain unsur fosfor, unsur kalium juga berperan sebagai kofaktor

untuk mengaktifkan enzim untuk

mendegradasikan karbohidrat dan protein. Degradasi karbohidrat dan protein akan dapat menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan miselium jamur (Campos et al., 2009; Mufarrihhah, 2009). Penambahan eceng gondok tersebut dapat meningkatkan kandungan unsur fosfor pada media, sehingga meningkatkan sumber energi dan pertumbuhan miselium menjadi lebih cepat.

Ningsih (2008) menyatakan bahwa lignin merupakan komponen bahan organik yang paling sukar dirombak, sehingga kadar lignin dalam bahan organik akan menentukan laju dekomposisi (pemecahan) dari media tanam. Kandungan C/N dan lignin yang tinggi pada media tanam, akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk jamur dalam mengeksresikan enzim ekstraseluler untuk mendegradasi senyawa-senyawa yang terkandung di dalam media tanam (Alwiah, 2008). Ratri et. al (2007) menambahkan bahwa pemberian bahan tambahan pada media tanam dapat mengakibatkan semakin banyak substrat yang harus dipecah oleh enzim. Kandungan C/N berkaitan dengan aktivitas biologi mikroorganisme dan kemampuan genetik jamur dalam hal mengeksresikan enzim ekstraseluler untuk mendegradasi struktur karbon dan nitrogen. Laju pemecahan bahan-bahan organik menjadi molekul-molekul sederhana sangat dipengaruhi oleh jumlah awal enzim yang dihasilkan oleh jamur. Keterbatasan enzim yang dihasilkan hifa jamur akan membatasi degradasi molekul kompleks menjadi molekul sederhana.

Pertumbuhan miselium pada jamur tiram putih (P. ostreatus) dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi faktor fisik, kimia dan biologi. Faktor fisik terdiri dari suhu, pH, kelembaban, intensitas cahaya dan sirkulasi (aerasi) udara. Suhu dan kelembaban yang dibutuhkan selama proses pertumbuhan miselium untuk tahap F1, F2 dan F3 sama yaitu antara 22

o

-28oC dan 60-70%. Intensitas cahaya yang dibutuhkan selama pertumbuhan miselium yaitu sebesar 10%. Kisaran pH yang dibutuhkan selama pertumbuhan miselium jamur antara 4-7. pH (tingkat keasaman) akan mempengaruhi pertumbuhan secara langsung terhadap kemampuan permukaan sel jamur pada

ketersediaan nutrisi (Carlile et al., 2001). Sedangkan sirkulasi udara berkaitan dengan kadar CO2 dan O2 di lingkungan. Pertumbuhan miselium memerlukan lingkungan yang mengandung CO2 sebesar 15-20% (Mufarrihah, 2009). Intensitas cahaya, pH dan sirkulasi udara akan mempengaruhi kebutuhan vitamin yang terdapat pada media, yang berfungsi sebagai koenzim atau konstituen dari koenzim yang mengkatalisis reaksi spesifik dan tidak digunakan sebagai sumber energi maupun materi struktural protoplasma. Intensitas cahaya, pH dan sirkulasi udara yang tinggi akan dapat merusak vitamin (Muliani, 2000).

Intensitas cahaya yang rendah dan suhu yang tinggi pada ruang inkubasi, akan mempengaruhi aktivitasi enzim yang dilakukan oleh sel jamur. Aktivitasi enzim tersebut berkaitan dengan proses metabolisme sel. Enzim merupakan biokatalisator yang efektif untuk mempercepat perubahan kimia dan bersifat spesifik yang berkaitan dengan tipe reaksi dan jenis reaktan. Jamur tiram putih (P. ostreatus) dapat menghasilkan enzim intaseluler dan ekstraseluler. Enzim intraseluler berfungsi dalam mensintesis bahan-bahan seluler dan menjalankan proses metabolisme untuk menyediakan energi bagi sel. Sedangkan enzim ekstraseluler berfungsi merubah nutrien yang terdapat di sekitarnya (Sigit, 2008). Enzim ekstraseluler berfungsi untuk mendegradasi senyawa kompleks dari substrat menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah masuk ke dalam sel (Syafrizal, 2007). Selama pertumbuhan miselium pada tahap F1, F2 dan F3, jamur tiram putih (P. ostreatus) cenderung akan memproduksi enzim untuk merombak senyawa yang lebih mudah dirombak terlebih dahulu. Jamur akan mengeluarkan enzim amilase untuk merombak pati terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan dengan perombakan senyawa lain yang lebih kompleks misalnya lignoselulosa. Perombakan lignoselulosa dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh akses terhadap polimer-polimer karbohidrat yang terdapat pada dinding sel tanaman dan menggunakannya sekaligus sebagai sumber karbon dan sumber energi bagi sel. Enzim ekstraseluler yang berperan dalam degradasi lignoselulosa yaitu enzim selulase, xilanase, lakase (polifenol oksidase), mangan peroksidase (Mn-P) dan lignin peroksidase (Li-P) (Sugianto, 2007; Sigit, 2008; Rashad et al., 2009; Anindyawati, 2009; Hamdiyati, 2010).

2. Berat Basah, Jumlah Badan Buah dan Umur Panen I

Jamur tiram putih (P. ostreatus) yang telah mengalami fase vegetatif (pembentukan miselium), selanjutnya akan mengalami fase generatif atau fase reproduktif yaitu pembentukan badan buah (pin head). Pada fase generatif terjadi fusi atau penggabungan dua miselium primer yang membentuk miselium sekunder yang bersifat diploid (2n). Miselium sekunder (2n) tersebut mengalami diferensiasi (fase perkembangan), selanjutnya akan terhimpun pada titik pertemuan dan membentuk bulatan atau bintil kecil yang berkembang menjadi calon badan buah jamur (pin head). Calon badan buah (pin head) akan mengalami stadia dewasa (fruiting bodies) dan akhirnya membentuk jamur tiram sempurna yang terdiri dari batang (stem) tanpa cincin (ring) dan tudung (cap). Struktur jamur tiram dewasa asimetris menyerupai payung (Muliani, 2000; Alwiah, 2008; Achmad, 2009; Muraffihah, 2009).

Baglog yang telah dipenuhi oleh miselium jamur tiram putih (P. ostreatus) selanjutnya dipindahkan dari ruang inkubasi ke dalam ruang penumbuhan (kumbung) untuk proses penumbuhan badan buah jamur (pin head) yang dilakukan pada 37 HSI. Selama proses penumbuhan badan buah (pin head), suhu dan kelembaban dijaga. Media tanam yang telah dipindahkan selanjutnya dibuka kertas penutupnya untuk memberikan udara yang cukup pada media tanam (Yanuati, 2007).

Pembentukan badan buah (pin head) pada jamur tiram putih (P. ostreatus) juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi faktor fisik, kimia dan biologi. Faktor fisik terdiri dari suhu, pH, kelembaban, intensitas cahaya dan sirkulasi (aerasi) udara. Suhu dan kelembaban yang dibutuhkan selama pembentukan badan buah (pin head) yaitu antara 16o-22oC dan 80-90%. Selama pembentukan badan buah dibutuhkan intensitas cahaya yang cukup tinggi, karena dapat meningkatkan inisiasi pembentukan dan perkembangan primordial badan buah. Kisaran pH yang dibutuhkan selama pertumbuhan miselium antara 4,2-4,6. Sedangkan sirkulasi udara berkaitan dengan kadar CO2 dan O2 di lingkungan. Pembentukan badan buah (pin head) memerlukan lingkungan yang mengandung O2 lebih tinggi (Mufarrihah, 2009). Kadar O2 yang tinggi akan membantu proses oksidasi dalam pembentukan energi yang lebih besar.

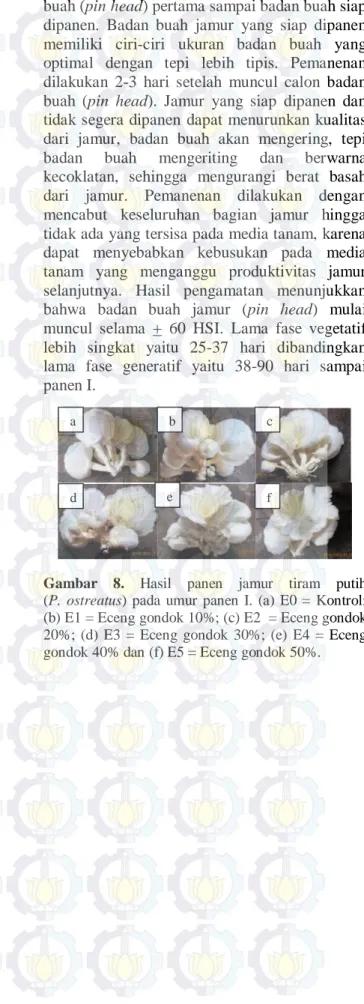

Pengamatan dilakukan saat muncul badan buah (pin head) pertama sampai badan buah siap dipanen. Badan buah jamur yang siap dipanen memiliki ciri-ciri ukuran badan buah yang optimal dengan tepi lebih tipis. Pemanenan dilakukan 2-3 hari setelah muncul calon badan buah (pin head). Jamur yang siap dipanen dan tidak segera dipanen dapat menurunkan kualitas dari jamur, badan buah akan mengering, tepi badan buah mengeriting dan berwarna kecoklatan, sehingga mengurangi berat basah dari jamur. Pemanenan dilakukan dengan mencabut keseluruhan bagian jamur hingga tidak ada yang tersisa pada media tanam, karena dapat menyebabkan kebusukan pada media tanam yang menganggu produktivitas jamur selanjutnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa badan buah jamur (pin head) mulai muncul selama + 60 HSI. Lama fase vegetatif lebih singkat yaitu 25-37 hari dibandingkan lama fase generatif yaitu 38-90 hari sampai panen I.

Gambar 8. Hasil panen jamur tiram putih

(P. ostreatus) pada umur panen I. (a) E0 = Kontrol;

(b) E1 = Eceng gondok 10%; (c) E2 = Eceng gondok 20%; (d) E3 = Eceng gondok 30%; (e) E4 = Eceng gondok 40% dan (f) E5 = Eceng gondok 50%.

a b c

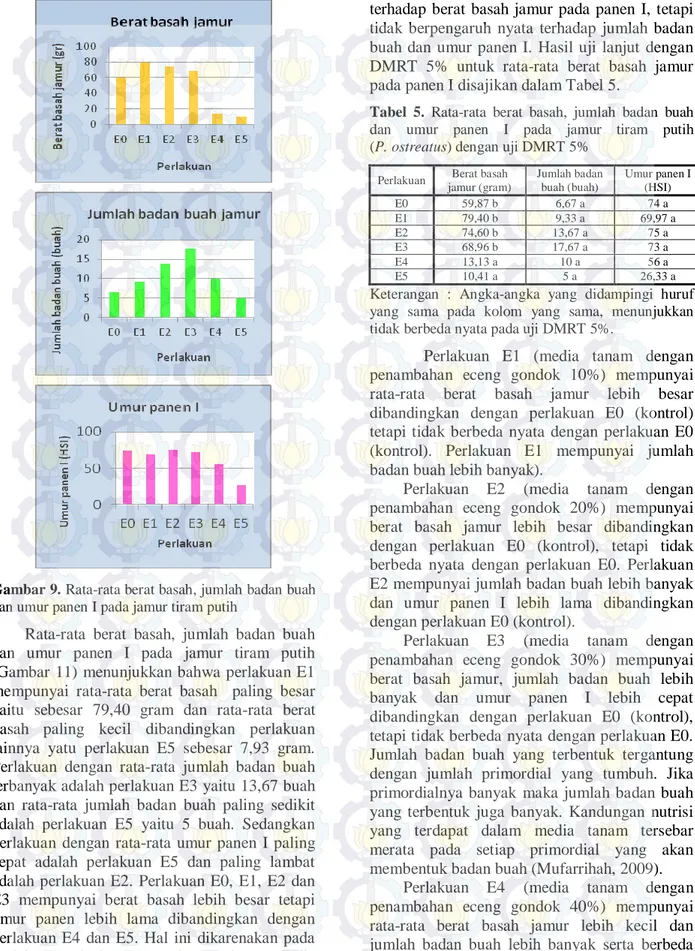

Gambar 9. Rata-rata berat basah, jumlah badan buah dan umur panen I pada jamur tiram putih

Rata-rata berat basah, jumlah badan buah dan umur panen I pada jamur tiram putih (Gambar 11) menunjukkan bahwa perlakuan E1 mempunyai rata-rata berat basah paling besar yaitu sebesar 79,40 gram dan rata-rata berat basah paling kecil dibandingkan perlakuan lainnya yatu perlakuan E5 sebesar 7,93 gram. Perlakuan dengan rata-rata jumlah badan buah terbanyak adalah perlakuan E3 yaitu 13,67 buah dan rata-rata jumlah badan buah paling sedikit adalah perlakuan E5 yaitu 5 buah. Sedangkan perlakuan dengan rata-rata umur panen I paling cepat adalah perlakuan E5 dan paling lambat adalah perlakuan E2. Perlakuan E0, E1, E2 dan E3 mempunyai berat basah lebih besar tetapi umur panen lebih lama dibandingkan dengan perlakuan E4 dan E5. Hal ini dikarenakan pada perlakuan E4 dan E5 terdapat adanya media tanam yang tidak mengalami panen karena terjadi pembusukan.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan penambahan eceng gondok pada media tanam tahap F3 berpengaruh nyata

terhadap berat basah jamur pada panen I, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah badan buah dan umur panen I. Hasil uji lanjut dengan DMRT 5% untuk rata-rata berat basah jamur pada panen I disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Rata-rata berat basah, jumlah badan buah

dan umur panen I pada jamur tiram putih

(P. ostreatus) dengan uji DMRT 5%

Perlakuan Berat basah

jamur (gram) Jumlah badan buah (buah) Umur panen I (HSI) E0 59,87 b 6,67 a 74 a E1 79,40 b 9,33 a 69,97 a E2 74,60 b 13,67 a 75 a E3 68,96 b 17,67 a 73 a E4 13,13 a 10 a 56 a E5 10,41 a 5 a 26,33 a

Keterangan : Angka-angka yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%.

Perlakuan E1 (media tanam dengan penambahan eceng gondok 10%) mempunyai rata-rata berat basah jamur lebih besar dibandingkan dengan perlakuan E0 (kontrol) tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan E0 (kontrol). Perlakuan E1 mempunyai jumlah badan buah lebih banyak).

Perlakuan E2 (media tanam dengan penambahan eceng gondok 20%) mempunyai berat basah jamur lebih besar dibandingkan dengan perlakuan E0 (kontrol), tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan E0. Perlakuan E2 mempunyai jumlah badan buah lebih banyak dan umur panen I lebih lama dibandingkan dengan perlakuan E0 (kontrol).

Perlakuan E3 (media tanam dengan penambahan eceng gondok 30%) mempunyai berat basah jamur, jumlah badan buah lebih banyak dan umur panen I lebih cepat dibandingkan dengan perlakuan E0 (kontrol), tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan E0. Jumlah badan buah yang terbentuk tergantung dengan jumlah primordial yang tumbuh. Jika primordialnya banyak maka jumlah badan buah yang terbentuk juga banyak. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam media tanam tersebar merata pada setiap primordial yang akan membentuk badan buah (Mufarrihah, 2009).

Perlakuan E4 (media tanam dengan penambahan eceng gondok 40%) mempunyai rata-rata berat basah jamur lebih kecil dan jumlah badan buah lebih banyak serta berbeda nyata dengan perlakuan E0. Perlakuan E4 mempunyai jumlah badan buah lebih banyak dan umur panen I lebih cepat dibandingkan perlakuan E0 (kontrol).

Perlakuan E5 (media tanam dengan penambahan eceng gondok 50%) mempunyai