DISAIN PEMBELAJARAN FISIKA

YANG KONSTRUKTIVISTIK YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

SEKOLAH MENENGAH ATAS KELAS X SEMESTER 2

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Fisika

Oleh:

Katharina Tri Harjanti NIM. 001424008

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA

JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

!!!!

!!!!

!!!!

"!

"!

"!

"!

! #

! #

! #

! #

$

$

$

$

!!!!

%& !

'(()

%& !

%& !

'(()

'(()

%& !

'(()****

++++

++++

,

- .

,

- .

,

- .

,

- .

/ 0

/ 0

/ 0

/ 0

" #

" #

" #

" #

&

!

0 1

&

&

!

!

0 1

0 1

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 22 Januari 2007 Penulis,

ABSTRAK

Harjanti, Katharina Tri. (2007). Disain Pembelajaran Fisika yang Konstruktivistik yang Mendukung Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi Sekolah Menengah Atas Kelas X Semester 2. Program Studi Pendidikan Fisika Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta (2007).

Skripsi ini merupakan disain pembelajaran yang bersifat konstruktivis bagi siswa. Disain pembelajaran ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu pembelajaran yang konstruktivistik yang mengarahkan siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Dalam hal ini guru tidak dapat memindahkan pengetahuannya kepada siswa sehingga belajar merupakan proses aktif membentuk pengetahuan dan mengajar adalah membantu agar proses pembentukkan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Disain ini terdiri dari: 1) Rencana pembelajaran satu semester termasuk distribusi waktu dan evaluasi, 2) Silabus dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Disain ini diarahkan untuk membuat siswa semakin aktif terlibat dalam proses pembentukan pengetahuan khususnya memahami uraian, menjawab pertanyaan, melakukan percobaan, mencatat data, menganalisis data, menyimpulkan hasil percobaan, mengerjakan soal latihan, dan mencari informasi.

ABSTRACT

Harjanti, Katharina Tri. (2007). Physics Constructivist Learning Encouraging The Implementation of Competency Based Curriculum for Grade X Semester 2 Senior High School. Physics Education Study Program. Department of Science and Mathematics Education. Faculty of Teachers Training and Education. Sanata Dharma University, Yogyakarta (2007).

This study is a constructivist learning design for students. It is made to encourage the implementation of Competency Based Curriculum, i.e. the constructivist learning which directs students to create their own knowledge. For this reason, teachers must not transfer their knowledge to their students so that learning will be an active process to create their knowledge and teaching is to help the process done well.

This design consists of: 1) Lesson plan for one semester including time allocation and evaluation, 2) Syllabus and Students worksheet. This is meant to make students more active in the process of creating their knowledge especially understanding the essay, answering questions, experimenting, inputting data, analyzing data, concluding the experiment result, doing the exercise, and finding information.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah melimpahkan rahmatNya atas terselesaikannya penulisan skripsi yang berjudul “Disain Pembelajaran Fisika yang Konstruktivistik yang Mendukung Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi Sekolah Menengah Atas Kelas X Semester 2”.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Program Studi Pendidikan Fisika, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Fr. Y. Kartika Budi, M.Pd sebagai dosen pembimbing, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 2. Bapak dan Ibu H. Ramelan yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya,

membiayai, memotivasi dan mendoakan demi terselesaikannya skripsi ini. 3. Sr. M. Christera OSF, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Virgo Fidelis Bawen

dan Ibu Sri Subekti, S.Pd selaku guru fisika yang telah memberikan ijin tempat dan waktunya untuk pelaksanaan Try Out

5. Teman-teman satu bimbingan (Dewi, Katrin, Naning, Kalista, Srie, Merry dan Mbak Ana) yang selalu memberikan saran dan motivasinya sehingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan

6. Ana, Ika, Emmy, Astuti, Wulan, dan Uwie yang selalu memberikan perhatiannya sehingga penulis menjadi termotivasi dalam mengerjakan skripsi 7. Bapak dan Ibu FA. Rachman di Ambarawa yang selalu memberikan motivasi

dan doanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, dan Cahyo yang selalu memberikan waktunya untuk menemaniku ketika aku sedang mengerjakan skripsi.

8. V. Teddy Tejo Kusuma, S.Pd atas doanya, nasehat, ide-ide, motivasi, serta kasih sayangnya. Ketika aku dalam kesesakan dia yang membuatku tenang. Kesabaran dan cintanya membuatku kuat.

DAFTAR ISI

JUDUL ... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING... ii

PENGESAHAN ... iii

PERSEMBAHAN... iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... v

ABSTRAK……… vi

ABSTRACT……….. vii

KATA PENGANTAR... viii

DAFTAR ISI... x

DAFTRAR TABEL... ... xiii

DAFTAR GAMBAR... . xv

BAB I PENDAHULUAN... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Pembatasan Masalah... 3

C. Rumusan Masalah... 4

D. Tujuan Penulisan... 4

E. Manfaat... 5

F. Metode Penulisan... 5

BAB II DASAR TEORI... 9

A. Hakikat Fisika sebagai Bahan Pembelajaran... 10

1. Hakikat Fisika... 10

B. Disain Instruksional... 14

C. Kurikulum Berbasis Kompetensi... 23

1. Pengertian Kompetensi dan Kurikulum berbasis kompetensi… 23 2. Prinsup-prinsip dalam Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi……… 26

3. Pelaksanaan pembelajaran menurut kurikulum Berbasis kompetensi……... ………. 28

D. Pembelajaran yang Konstruktivistik... 29

1. Filsafat Konstruktivisme... 29

2. Pembelajaran Menurut Filsafat Konstruktivisme... 30

3. Pembelajaran Fisika Menurut Filsafat Konstruktivisme... 33

BAB III PERENCANAAN PEMBELAJARAN... 41

A. Program Satu Semester... 41

1. Standar Kompetensi... 41

2. Materi Pokok dan Strukturisasinya... 41

3. Kompetensi Dasar, Materi Pokok, dan Alokasi Waktu... 45

4. Media Pembelajaran... 46

5. Sumber Materi ... 47

6. Evaluasi... 47

a. Penilaian Kognitif... 48

b. Penilaian Psikomotorik... 52

c. Penilaian Afektif... 54

B. Silabus dan Lembar Kegiatan Siswa... 58

1. Silabus Materi Pokok Suhu dan Kalor... 58

2. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Materi Pokok Suhu dan Kalor... 74

3. Silabus Materi Pokok Listrik Dinamis... 146

4. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Materi Pokok Listrik Dinamis... 172

5. Silabus Materi Pokok Gelombang dan Optik... 223

6. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Materi Pokok Gelombang dan Optik... 259

BAB IV ANALISIS KARAKTERISTIK LEMBAR KEGIATAN SISWA.... 355

A. Analisis Lembar Kegiatan Siswa... 355

B. Try Out ………. 363

BAB V PREDIKSI KESULITAN PERTANYAAN DAN USAHA MENGATASINYA... 372

A. Pokok Bahasan Suhu dan Kalor... 372

B. Pokok Bahasan Listrik Dinamis... 377

C. Pokok Bahasan Gelombang dan Optik... 382

BAB VI PETUNJUK PELAKSANAAN... 393

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN... 401

DAFTAR PUSTAKA... 403

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan kurikulum 1994 dengan KBK... 25

Tabel 3.1 Kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu... 45

Tabel 3.2 Media pembelajaran... 46

Tabel 3.3 Sumber materi... 47

Tabel 3.4 Penilaian kognitif, penilaian psikomotorik, penilaian afektif... 48

Tabel 3.5 Rubrik ulangan harian... 48

Tabel 3.6 Rubrik tes sumatif... 49

Tabel 3.7 Rubrik nilai pekerjaan rumah... 49

Tabel 3.8 Rubrik nilai portofolio... 50

Tabel 3.9 Daftar nilai kognitif... 51

Tabel 3.10 Rubrik penilaian praktikum... 52

Tabel 3.11 Daftar nilai psikomotorik... 53

Tabel 3.12 Aspek-aspek penilaian afektif ... 54

Tabel 3.13 Lembar pengamatan penilaian afektif... 54

Tabel 3.14 Daftar penilaian afektif... 56

Tabel 3.15 Penilaian kognitif rapor... 57

Tabel 3.16 Penilaian psikomotorik rapor... 57

Tabel 3.17 Penilaian afektif rapor... 58

Tabel 3.18 Identifikasi konsep materi pokok suhu dan kalor... 59

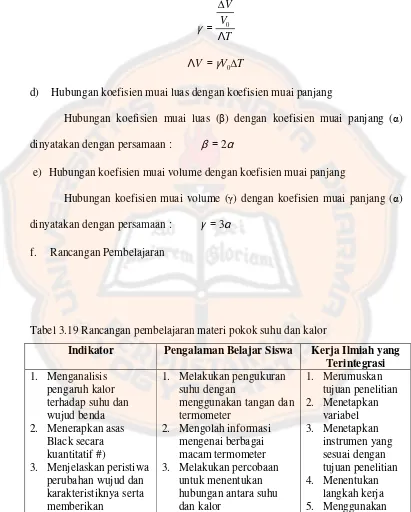

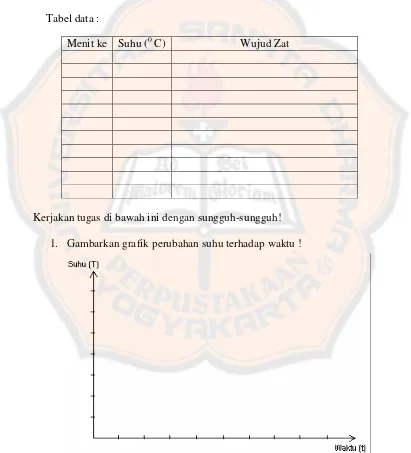

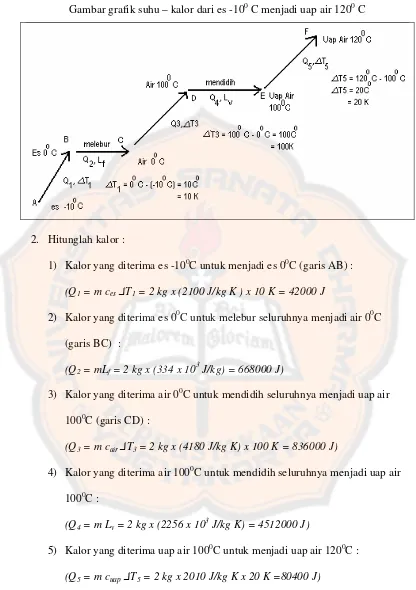

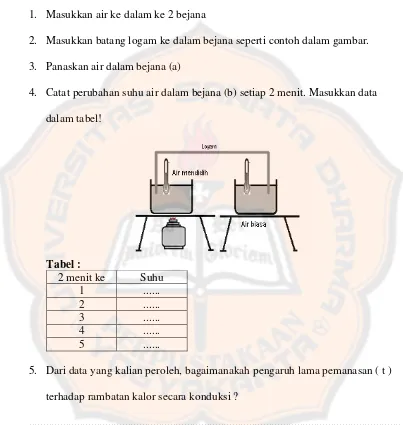

Tabel 3.19 Rancangan pembelajaran materi pokok suhu dan kalor... 71

Tabel 3.20 Identifikasi konsep materi pokok listrik dinamis... 146

Tabel 3.21 Data percobaan ... 154

Tabel 3.22 Rancangan pembelajaran materi pokok listrik dinamis... 170

Tabel 3.23 Identifikasi konsep materi pokok gelombang dan optik... 223

Tabel 3.24 Sifat bayangan cermin cekung... 230

Tabel 3.25 Pengelompokkan gelombang radio dan kegunaannya ... 256

Tabel 4.1 Karakteristik lembar kegiatan siswa materi pokok

suhu dan kalor... 355 Tabel 4.2 Karakteristik lembar kegiatan siswa materi pokok

listrik dinamis... 357 Tabel 4.3 Karakteristik lembar kegiatan siswa materi pokok

gelombang dan optik... 360 Tabel 4.4 Rencana pengajaran pada saat pelaksanaan try out pertemuan

pertama... 364 Tabel 4.5 Rencana pengajaran pada saat pelaksanaan try out pertemuan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram langkah-langkah menyusun disain instruksional... 15

Gambar 2.2 Hubungan antara proses keilmuan, sikap keilmuan, dan produk keilmuan... 34

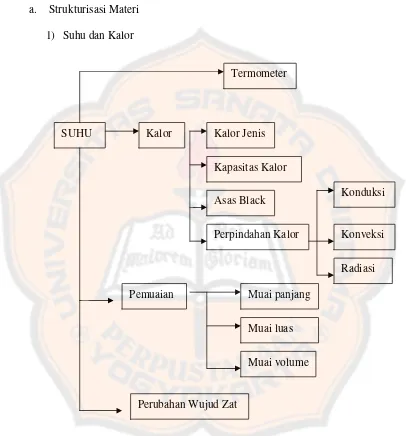

Gambar 3.1 Strukturisasi materi pokok suhu dan kalor... 42

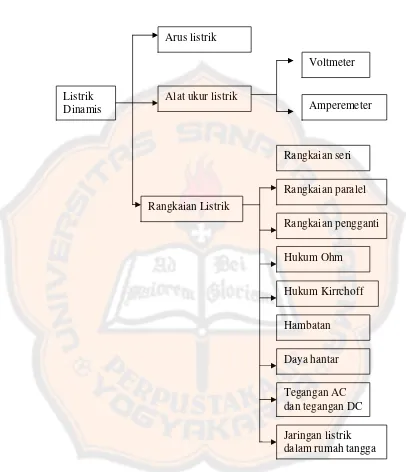

Gambar 3.2 Strukturisasi materi pokok listrik dinamis... 43

Gambar 3.3 Strukturisasi materi pokok gelombang dan optik... 44

Gambar 3.4 Strukturisasi rancangan pembelajaran... 44

Gambar 3.5 Skala-skala termometer... 60

Gambar 3.6 Diagram perubahan wujud zat... 62

Gambar 3.7 Gambar bongkahan es... 64

Gambar 3.8 Laju perpindahan kalor secara konduksi... 66

Gambar 3.9 Voltmeter... 148

Gambar 3.10 Mengukur tegangan lampu L1………... 149

Gambar 3.11 Amperemeter... 149

Gambar 3.12 Mengukur kuat arus rangkaian... 150

Gambar 3.13 Amperemeter dengan batas ukur... 151

Gambar 3.14 Perjanjian arah arus listrik... 153

Gambar 3.15 Rangkaian seri... 157

Gambar 3.16 Rangkaian paralel... 157

Gambar 3.17 Arah arus DC... 166

Gambar 3.18 Arah arus AC... 167

Gambar 3.19 Grafik tegangan DC... 168

Gambar 3.20 Grafik tegangan AC... 168

Gambar 3.21 Pengawatan dalam rumah... 169

Gambar 3.22 Pemantulan pada cermin datar... 229

Gambar 3.23 Sifat konvergen cermin cekung... 230

Gambar 3.24 Pembentukkan bayangan pada cermin cekung... 231

Gambar 3.25 Sifat divergen cermin cembung... 231

Gambar 3.27 Bagian-bagian lensa cekung... 236

Gambar 3.28 Bentuk-bentuk lensa cembung... 237

Gambar 3.29 Bagian-bagian lensa cembung... 238

Gambar 3.30 Bagian-bagian mata... 241

Gambar 3.31 Jalan sinar yang masuk ke mata orang yang rabun jauh... 243

Gambar 3.32 Jalan sinar yang masuk ke mata orang yang rabun dekat... 244

Gambar 3.33 Jalannya sinar orang yang rabun jauh setelah memakai kacamata... 245

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Kompetensi merupakan pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Hal inilah yang mendasari dibuatnya kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat dengan KBK. Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengetahuan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. KBK berorientasi pada hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada peserta didik setelah proses belajar mengajar dan penerapan yang didapatkannya tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

belajar hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan guru, siswa, lingkungan belajar dan kompetensi sebagai tujuan pembelajaran.

Agar pembelajaran menjadi aktif dan berpusat pada siswa dan menjadikan siswa kompeten, maka guru perlu merancang pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Di dalam merancang pembelajaran, guru harus memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuan, pemikiran, dan ketrampilan serta nilai-nilai masyarakat agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pengetahuan yang akan diajarkannya sehingga memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi subjek didik untuk belajar. Kegiatan-kegiatan yang dapat merangsang siswa agar mau berpikir serta beraktifitas adalah kegiatan yang melibatkan siswa secara langsung dalam mempelajari materi pelajaran. Dalam hal ini guru perlu untuk membuat silabus terlebih dahulu untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang cocok agar siswa mau untuk beraktifitas. (Kurikulum Berbasis Kompetensi, 2002)

Berdasarkan Kurikulum Berbasis kompetensi dan filsafat konstruktivisme seperti yang dikemukakan di atas, maka guru perlu merancang pembelajaran sebelum mengajar yang dapat terus menerus mengaktifkan siswa dalam membangun atau mengkonstruksi konsep-konsep dan pengetahuannya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mendisain pembelajaran yang diharapkan dapat mengaktifkan siswa dalam memahami konsep-konsep dalam fisika. Dalam disain ini, penulis akan mendisain pembelajaran fisika SMA kelas X semester 2 yang meliputi suhu dan kalor, listrik dinamis, dan gelombang dan optik.

B. Pembatasan Masalah

yang lalu yang kurang baik.; (4) Modul yang merupakan model pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang memiliki kesulitan dalam menerima pelajaran di kelas sehingga siswa dapat belajar mandiri tanpa didampingi oleh guru.

Dalam disain pembelajaran yang dirancang oleh penulis, dibatasi pada (1) Program satu semester; (2) Perencanaan pembelajaran yang terdiri dari (a) Silabus dan; (b) Kegiatan pembelajaran untuk siswa yang berupa Lembar Kegiatan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X semester 2. Sedangkan rancangan media pembelajaran, disesuaikan dengan kegiatan yang ada dalam Lembar Kegiatan Siswa (LKS)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang ada adalah mendisain pembelajaran yang mendukung pelaksanaan KBK yang berorientasi pada kompetensi dalam memahami konsep-konsep fisika dan membangun pengetahuan, dengan mengutamakan pembelajaran yang aktif dan berpusat pada siswa.

D. Tujuan Penulisan

E. Manfaat

Manfaat dari penulisan disain pembelajaran ini adalah sebagai berikut : 1. Memberikan pengalaman langsung kepada penulis dalam merancang

pembelajaran fisika berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi.

2. Tersedianya model pembelajaran yang dapat dipakai dalam pembelajaran di kelas.

3. Apabila dipakai oleh siswa diharapkan siswa dapat terbantu untuk aktif melibatkan diri di dalam pembelajaran.

4. Dapat dipakai sebagai masukan dan bahan untuk mengadakan penelitian dan studi selanjutnya.

F. Metode Penulisan

Dalam mendisain pembelajaran ini, yang akan dirancang oleh penulis adalah silabus dan lembar kegiatan siswa (LKS). Sebelum merancang silabus dan LKS langkah pertama yang akan ditulis adalah merencanakan program satu semester. Program satu semester mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Setelah merencanakan program satu semester, penulis akan

melanjutkan merancang silabus dan lembar kegiatan siswa. Adapun isi dan format dari program satu semester, silabus, dan LKS adalah sebagai berikut :

1. Program satu semester

Format

Program Satu Semester

Mata pelajaran :………

Satuan pendidikan :………

Kelas/semester :………

a. Standar Kompetensi

( Berisi tentang standar kompetensi yang ada selama satu semester, dalam hal ini adalah kelas X semester 2 )

b. Materi Pokok dan strukturisasinya

( Berisi tentang materi-materi pokok selama satu semester dan urut-uutan penulisannya berdasarkan hubungan saling memprasarati ) c. Kompetensi Dasar, Materi Pokok, dan Alokasi Waktu

( Berisi tentang kompetensi dasar, materi pokok dan rancangan alokasi waktu selama satu semester )

d. Media Pembelajaran

( Berisi tentang media pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran )

e. Sumber

( Berisi tentang daftar buku dan sumber lain yang digunakan untuk menyusun silabus dan LKS )

f. Evaluasi

( Berisi rubrik penilaian yang meliputi penilaian kognitif, psikomotorik, dan afektif )

2. Silabus

Format Silabus Materi Pelajaran : ... Satuan Pendidikan : ... Kelas/Semester : ... Alokasi waktu : ... a. Standar Kompetensi

b. Kompetensi Dasar c. Materi Pokok d. Identifikasi Konsep

Kompetensi Dasar

Indikator Konsep

e. Uraian Makna Konsep f. Rancangan Pembelajaran

Indikator Pengalaman Belajar Siswa

Kerja Ilmiah yang

terintegrasi

g. Sarana dan sumber belajar h. Evaluasi

i. Lembar Kegiatan Siswa (LKS)

Bagian terpenting dalam LKS adalah kegiatan belajar siswa. LKS merupakan realisasi dari pengalaman belajar dan memuat rancangan kegiatan yang harus dilakukan siswa. Adapun format LKS adalah sebagai berikut :

Lembar Kegiatan Siswa Mata Pelajaran : ... Satuan pendidikan : ... Kelas / Semester : ... Alokasi Waktu : ... a. Kompetensi Dasar

b. Indikator c. Materi Pokok d. Petunjuk Umum e. Kegiatan Belajar

Kegiatan 1 : ...

Setelah selesai membuat dan merancang perencanaan pembelajaran, akan dilakukan analisis karakteristik hasil rancangan. Analisis karakteristik hasil rancangan dikhususkan untuk setiap kegiatan pembelajaran yang terdapat dalam LKS. Analisis tersebut berisi diagnosa atau perkiraan tentang kompetensi yang akan dapat dibangun sendiri oleh siswa. Seperti kemampuan menganalisis informasi, mengolah data, memecahkan masalah, mengambil kesimpulan, kemampuan bekerja sama dan lain sebagainya.

BAB II DASAR TEORI

Sebelum mendisain sebuah pembelajaran, perlu sekali untuk mengetahui teori-teori yang mendukung pembuatan disain pembelajaran. Untuk mendisain sebuah pembelajaran fisika, pertama-tama harus mengetahui dan memahami ilmu fisika yang merupakan cabang dari ilmu sains sebagai bahan pembelajaran. Setelah memahami arti fisika sebagai bahan pembelajaran, pemahaman tersebut direalisasikan dalam disain pembelajaran.

Seiring dengan perkembangan jaman dan kurikulum, penulis dituntut untuk menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang akan dijadikan dasar dalam merancang pembelajaran. KBK menuntut siswa untuk menjadi kompeten, dan untuk menjadi kompeten guru perlu merancang pembelajaran yang dengan sungguh-sungguh menyediakan dan memperkaya pengalaman belajar, oleh karena itu sangat perlu untuk memahami KBK. Selain hal tersebut di atas, penulis juga harus memahami filsafat konstruktivisme yang merupakan dasar dari KBK.

guru dalam proses pembelajaran sangat diperlukan. Penulis juga harus memahami sifat-sifat peserta didik. Dengan mengetahui sifat-sifatnya, maka penulis dapat merancang pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan pembelajaran yang diharapkan pula oleh peserta didik. Dan yang tak kalah pentingnya, penulis harus mengetahui cara mendisain pembelajaran fisika. Teori disain instruksional akan dijadikan pedoman untuk membuat disain pembelajaran fisika yang akan dibuat oleh penulis.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan menuliskan landasan teori yang berkaitan dengan: (1) Hakikat Sains sebagai Bahan Pembelajaran, (2) Disain Instruksional, (3) Kurikulum Berbasis Kompetensi, (4) Filsafat konstruktivisme, dan (5) Pembelajaran dalam Sains.

A. Hakikat Fisika sebagai Bahan Pembelajaran 1. Hakikat Fisika

dan zat padat (Tipler, 1998:1-2). Karena fisika merupakan salah satu cabang dari sains maka hakikat fisika dapat ditinjau dari hakikat sains.

Dalam kamus ensiklopedia (Subianto,1988:3) sains adalah (1). Suatu cabang pengetahuan tentang fakta-fakta yang tersusun secara sistematis dan menunjukkan berlakunya hukum-hukum umum, (2). Pengetahuan yang didapatkan dengan jalan studi praktek, (3). Suatu cabang studi yang bersangkut paut dengan observasi dan klasifikasi, fakta-fakta terutama dengan disusunnya hukum-hukum umum dengan induksi dan hipotesis.

Menurut Conant (Sarkim, 1998:2), sains adalah sekumpulan konsep-konsep dan skema konsep-konsep yang saling berhubungan yang dikembangkan sebagai hasil dari eksperimen dan observasi, yang bermanfaat untuk eksperimen dan observasi selanjutnya. Dan menurut Carin dan Sund (Sarkim, 1998:3) sains adalah suatu sistem pengetahuan tentang alam berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan eksperimen.

2. Fisika Sebagai Bahan Pembelajaran

Menurut Conant sains mengandung 2 elemen yaitu aspek produk dan aspek proses. Oleh Carin dan Sund ditambahkan aspek ketiga yaitu aspek sikap manusia.(Carind & Sund dikutip oleh Sarkim, 1998:2-3)

a. Aspek Produk

Produk dalam sains meliputi tiga komponen utama yaitu konsep, prinsip-prinsip dan teori. Konsep adalah suatu rumusan atau gagasan umum atas suatu fenomena contohnya yaitu arus listrik, medan magnet, gerak. Prinsip-prinsip adalah generalisasi dari beberapa konsep yang saling berhubungan. Contohnya yaitu logam memuai bila dipanaskan. Pernyataan ini merupakan prinsip dan pernyataan ini mengandung tiga konsep yaitu logam, panas dan memuai. Teori adalah susunan dan kelompok prinsip-prinsip ilmiah yang menjelaskan berbagai fenomena. Contoh dari teori adalah teori relativitas, teori atom. Teori dapat menjelaskan, menghubungkan dan meramalkan berbagai penemuan percobaan dan pengamatan.

b. Aspek Proses

pembelajaran fisika, karena dengan metode ilmiah menjadikan siswa berpikir ilmiah mengenai prinsip dan konsep-konsep yang sedang mereka pelajari.

c. Aspek Sikap

Aspek sikap manusia adalah keyakinan-keyakinan, nilai-nilai dan opini-opini yang harus dipertahankan oleh seseorang khususnya ketika mencari atau mengembangkan pengetahuan baru, diantaranya tanggung jawab, rasa ingin tahu, disiplin, tekun, jujur dan terbuka terhadap pendekatan orang lain. Dalam pengajaran sains, aspek sikap dapat terealisasikan apabila guru secara sadar dan terus-menerus memperhatikan, mengarahkan, menegur, dan menunjukkan sikap kepada siswa.

Berdasarkan uraian di atas sains mencakup tiga aspek yaitu aspek produk, aspek proses, dan aspek sikap. Selain itu sains dalam hal ini fisika, juga merupakan mata pelajaran yang diajarkan disekolah. Dari kedua hal ini maka sebagai seorang guru harus dapat memilih dan menentukan suatu metode pembelajaran yang sesuai dengan hakikat fisika. Penentuan metode pembelajaran harus dapat membantu siswa dalam membangun sendiri pengetahuannya.

B. Disain Instruksional

Menurut Kemp, (1969:3-10), ada tiga unsur yang mendasari renovasi pendidikan yaitu guru, administrator, dan perencanaan yang matang. Dari ketiga unsur tersebut, unsur ketigalah yang biasanya kurang diperhatikan. Maka dari itu, unsur ketiga perlu dipersiapkan secara matang dengan metode yang disebut Disain Instruksional. Metode ini bisa dipakai di setiap level pendidikan seperti pendidikan dasar, menengah, dan atas.

Disain Instruksional disusun untuk menjawab tiga pertanyaan yaitu apa yang harus dipelajari (tujuan), prosedur dan sumber belajar seperti apa yang dapat membantu untuk hasil belajar yang diinginkan (kegiatan dan sumber belajar) dan bagaimana kita mengetahui bilamana hasil belajar tersebut ada (evaluasi).

pengetahuannya tentang topik tersebut; 6) mengumpulkan kegiatan belajar mengajar dan sumber instruksional yang mendukung pengetahuan tersebut sehingga siswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan; 7) mempertimbangkan hal-hal pendukung seperti anggaran, fasilitas, peralatan, dan jadwal untuk melaksanakan rencana instruksional tersebut; 8) mengevaluasi belajar siswa dalam hal pencapaian tujuan dengan tidak mengabaikan perbaikan dalam perencanaan berdasarkan evaluasi tersebut.

Hubungan ke delapan bagian tersebut digambarkan dalam diagram berikut:

Gambar 2.1. Diagram langkah-langkah menyusun disain instruksional

Proses dalam diagram tersebut fleksibel. Ini berarti dapat dimulai dari bagian mana saja yang siap dikerjakan, baik maju ataupun mundur dan dapat tidak

Sasaran, topik, tujuan umum

Revise/ Perbaikkan Evaluasi

Karakteristik siswa

Faktor

pendukung Tujuan

belajar

Kegiatan pembelajaran

dan sumber belajar

Pokok bahasan

berurutan. Garis putus-putus pada diagram menunjukkan revisi untuk bagian-bagian yang perlu dari data evaluasi yang didapat dari siswa lewat pelaksanaan tujuan belajar. Berikut penjelasan tiap bagian secara detail.

1. Sasaran, Topik, dan Tujuan Umum a. Perumusan sasaran

Sasaran ini berasal dari tiga sumber yaitu masyarakat, siswa, dan mata pelajaran itu sendiri. Dari masyarakat misalnya menumbuhkan nilai pribadi, mengembangkan rasa tanggung jawab. Dari siswa misalnya persiapan kerja, keahlian dalam memecahkan masalah. Dari mata pelajaran itu sendiri misalnya peka terhadap keindahan lingkungan, mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.

b. Menyeleksi topik

Topik biasanya diatur menurut urutan logisnya dari yang sederhana sampai ke kompleks.

c. Membuat tujuan umum

Biasanya, kalimat yang menunjukkan tujuan umum menggunakan ungkapan sebagai berikut memiliki keahlian, mengerti, mempelajari, menghargai, menentukan, menyukai, menjadi peka, menikmati, menguasai, mengetahui, menggunakan dan lain sebagainya.

2. Karakteristik siswa

disain instruksional yang akan dibuat. Ada empat hal yang harus diperhatikan dalam mengenali karakteristik siswa yaitu faktor akademik, faktor sosial, situasi belajar, dan gaya belajar. Faktor akademik misalnya jumlah siswa, latar belakang akademik, nilai rata-rata, tingkat kecerdasan, dan sebagainya. Faktor sosial misalnya umur, kedewasaan, talenta khusus, kelemahan, dan hubungan antar siswa. Faktor akademik dan faktor sosial dapat dikenali lewat catatan kumulatif siswa, konsultasi guru dan wali kelas siswa.

Situasi belajar merupakan sekumpulan hal yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi, mengerti, dan menyimpan informasi. Menurut Dun dan Dun (Kemp,1969) ada empat situasi yaitu lingkungan fisik misalnya suara, cahaya, dan suhu; lingkungan emosional misalnya motivasi individu, tanggung jawab, dan lingkungan sosial misalnya kerja kelompok, dan keadaan siswa itu sendiri misalnya daya tahan tubuh dan kebutuhan. Dan yang ke empat yaitu gaya belajar. Tiap siswa mempunyai gaya belajar yang tidak sama. Ada yang lebih suka penjelasan dengan menggunakan media visualisasi karena lebih mudah untuk ditangkap. Ada yang lebih suka mendengarkan penjelasan atau membaca. Kita perlu memperhatikan hal tersebut, sehingga siswa tidak ada yang merasa bosan dan kita atasi dengan variasi mengajar.

3. Tujuan Belajar

karena itu, mulailah dengan kisi-kisi tujuan, diteruskan ke susunan rencana, dan kemudian kembali lagi untuk memperbaiki tujuan yang telah disimpulkan sebelumnya.

a Kategori

Ada tiga macam kategori tujuan belajar yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kognitif yaitu yang berhubungan dengan pengetahuan dan berpikir. Berikut merupakan klasifikasi kognitif dari Benjamin S. Bloom (Kemp, 1969:25) 1). Pengetahuan

Kemampuan untuk mengingat, mengulangi informasi yang disampaikan sebelumnya.

2). Pemahaman

Kemampuan untuk menginterpretasikan informasi yang didapat dengan istilah sendiri.

3). Aplikasi

Kemampuan untuk menggunakan informasi, teori, prinsip, atau hukum pada situasi yang baru.

4). Analisis

Kemampuan untuk membagi pengetahuan kompleks ke dalam bagian yang terpisah dan mengenali hubungan antar bagian tersebut.

5). Sintesis

Kemampuan untuk menyatukan bagian pengetahuan yang terpisah untuk membentuk pola baru.

Kemampuan untuk membuat keputusan dan penilaian berdasarkan pengetahuan atau kriteria yang diberikan.

Kategori yang kedua adalah kategori psikomotorik. Hal ini meliputi penggunaan otot, seperti dalam aktivitas fisik, dan kemampuan membangun.

Kategori yang ketiga adalah afektif. Hal ini meliputi sikap, apresiasi, nilai dan semua perasaan/emosi. David R. Krathwohl (Dalam Kemp 1969) mengklasifikasikan afektif menjadi :

1) Menerima yaitu mau memberi perhatian pada kegiatan. 2) Merespon yaitu mau berpartisipasi dalam kegiatan

3) Menilai yaitu mau menerima kegiatan lewat ungkapan sikap yang positif.

4) Mengorganisasi yaitu mau mengorganisasi dalam suatu kegiatan 5) Menerapkan nilai yaitu mau menerapkan suatu nilai dalam

kepribadian

Yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan belajar adalah ketiga kategori tersebut berhubungan. Itu berarti satu tujuan dapat melibatkan lebih dari satu kategori.

b Kesulitan dalam merumuskan tujuan

pendukung. Dalam tujuan pendukung, itu menjelaskan kemampuan khusus yang akan dipelajari untuk mencapai tujuan utama.

4. Pengetahuan/Pokok Bahasan

Dalam tahap ini meliputi pemilihan dan pengorganisasian pokok bahasan khusus (fakta dan informasi), keahlian atau kompetensi, dan hal lain yang mendukung penguasaan topik. Berikut merupakan pertanyaan yang membantu menyeleksi pokok bahasan tersebut :

a. Apa yang harus diajarkan secara khusus dalam topik tersebut

b. Fakta, konsep, dan prinsip yang seperti apa yang berhubungan dengan topik tersebut

c. Langkah-langkah apa yang terlibat dalam pengajaran topik tersebut d. Teknik apa yang diperlukan untuk mencapai keahlian yang diinginkan 5. Pre-Assessment

menunjukkan siswa mana yang siap dengan topik tersebut, mana yang setengah-tengah, dan mana yang tidak siap. Jangan berpandangan bahwa nilai siswa yang telah dicapai terdahulu dapat digunakan sebagai indikator yang tepat untuk kemampuan siswa tentang topik tersebut. Bentuknya bisa berupa kuesioner, atau tes tertulis.

Yang harus diperhatikan dalam tes adalah anda harus menjelaskan bahwa tes tidak dimasukkan dalam penilaian rapor. Itu akan menghindari pengalaman traumatik akan tes dihari pertama. Akhirnya, hasil Pre-Assessment ini akan digunakan untuk mengurangi, memodifikasi, atau menambah tujuan yang telah dirumuskan.

6. Kegiatan belajar mengajar dan sumber instruksional a. Pola belajar mengajar

dan siswa, guru dan siswa, atau siswa sendiri, bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan, bertanya, dan memecahkan masalah serta melaporkannya. b. Sumber Instruksional

Sumber-sumber ini termasuk bahan cetak dan media audiovisual. Menyeleksi media itu rumit karena yang pertama, ada banyak sumber audiovisual yang harus dipilih. Yang kedua, tak ada pedoman untuk menyeleksi, dan yang ketiga, hanya beberapa pendidik yang memakai media untuk mengajar. Berikut merupakan pertanyaan untuk menyeleksi media:

1) Apakah materi yang dijelaskan pada kelompok, atau untuk belajar secara individu?

2) Apakah isi memerlukan grafik, fotografi, atau kombinasi dari keduanya? 3) Haruskah gambar ditampilkan dalam bentuk diam atau bergerak?

4) Gambar seperti apa yang tersedia?

5) Haruskah gambar bergerak disiapkan dalam film atau videotape? 6) Haruskah materi gambar disertakan dengan suara?

7) Kapan penggunaan teknik multimedia dipertimbangkan?

8) Keputusan seperti apa yang harus dibuat bila menyeleksi peralatan? 7. Faktor Pendukung

Faktor ini mencakup dana, fasilitas, peralatan yang tersedia pada rencana instruksional, termasuk dengan waktu.

8. Evaluasi

yang perlu dites adalah keahlian, maka tes performa yang cocok. Untuk mengevaluasi kategori afektif, maka kita perlu mengevaluasi dengan cara interview, kuesioner, dan observasi tingkah laku siswa.

Tahap-tahap dalam evaluasi yang pertama adalah evaluasi formatif yang diadakan pada saat perencanaan berjalan. Yang kedua adalah evaluasi sumatif yaitu untuk mengetahui kemampuan final siswa akan tujuan yang telah dirumuskan.

C. Kurikulum Berbasis Kompetensi

Selama ini, sejak Indonesia merdeka, kita hanya mengenal nama kurikulum sesuai tahun penerapannya. Di awal kemerdekaan kita mengenal Kurikulum 1947, kemudian mengalami perubahan pada Kurikulum 1964. Kurikulum ini hanya bertahan empat tahun, sebelum akhirnya pemerintah menerapkan Kurikulum 1968 sebagai penggantinya. Tujuh tahun kemudian muncul Kurikulum 1975, lalu diganti Kurikulum 1984, dan berganti lagi menjadi Kurikulum 1994. Akan tetapi, kali ini nama kurikulum pengganti yang digagas sejak awal oleh Depdiknas bukan Kurikulum 2004, melainkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

(http://www.kompas.com/kompascetak/0312/17/Didaktika/746506.htmDes 2003) 1. Pengertian Kompetensi dan Kurikulum Berbasis Kompetensi

Dasar pemikiran untuk menggunakan konsep kompetensi dalam kurikulum yaitu kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks, menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa, hasil belajar (learning outcomes) yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan siswa setelah melalui proses pembelajaran, dan kehandalan kemampuan siswa setelah melalui proses pembelajaran. Pada dasarnya pemikiran konsep kompetensi dalam kurikulum adalah siswa menjadi kompeten setelah melalui proses pembelajaran di sekolah.

Kurikulum Berbasis Kompetensi atau disingkat dengan KBK, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. KBK berorientasi pada dampak dan hasil yang diharapkan muncul dari siswa melalui pengalaman belajar dan keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Dan merupakan pernyataan apa yang diharapkan dapat diketahui, disikapi atau dilakukan siswa dalam setiap tingkatan kelas dan sekolah dan sekaligus menggambarkan kemajuan yang dicapai siswa secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjadi kompeten.

Tabel 2.1. Perbedaan kurikulum 1994 dengan kurikulum berbasis kompetensi

No. Kurikulum 1994 Kurikulum Berbasis Kompetensi

1. Menggunakan pendekatan penguasaan ilmu pengetahuan, yang menekankan pada isi dan materi, berupa

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi yang diambil dari bidang-bidang ilmu pengetahuan.

Menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pada pemahaman, kemampuan atau kompetensi tertentu disekolah, yang berkaitan dengan pekerjaan yang ada di masyarakat

2. Standar akademis yang ditetapkan secara seragam bagi setiap peserta didik

Standar kompetensi yang memperhatikan perbedaan individu, baik kemampuan, kecepatan belajar, maupun konteks sosial budaya.

3. Berbasis konten, sehingga peserta didik dipandang sebagai kertas putih yang perlu ditulisi dengan sejumlah ilmu pengetahuan (transfer of knowledge)

Berbasis kompetensi, sehingga peserta didik berada pada proses perkembangan yang berkelanjutan dari seluruh aspek kepribadian, sebagai pemekaran terhadap potensi-potensi bawaan sesuai dengan kesempatan belajar yang ada dan diberikan oleh lingkungan 4. Pengembangan kurikulum dilakukan

secara sentralisasi, sehingga depdiknas memonopoli pengembangan ide dan konsep kurikulum

Pengembangan kurikulum dilakukan secara disentralisasi, sehingga masyarakat dan pemerintah bersama-sama

menentukan standar pendidikan yang dtuangkan dalam kurikulum

5. Materi yang dikembangkan dan diajarkan di sekalah seringkali tidak sesuai dengan potensi sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik, serta kebutuhan masyarakat sekitar sekolah

Sekolah diberi keleluasaan untuk menyusun dan mengembangkan silabus mata pelajaran sehingga dapat

mengakomodasi potensi sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik

6. Guru merupakan kurikulum yang menentukan segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas

Guru sebagai fasilitator yang bertugas mengkondisikan lingkungan untuk memberikan kemudahan belajar peserta didik

7. Pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dikembangkan melalui latihan, seperti latihan mengerjakan soal

Pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dikembangkan berdasarkan pemahaman yang akan membentuk kompetensi individual

8. Pembelajaran cenderung hanya dilakukan di dalam kelas, atau dibatasi oleh empat dinding kelas

Pembelajaran yang dilakukan mendorong terjalinnya kerja sama antara sekolah, masyarakat, dan dunia kerja dalam membentuk kompetensi peserta didik 9. Evaluasi nasional yang tidak dapat

menyentuh aspek-aspek kepribadian peserta didik

Evaluasi berbasis kelas, yang

menekankan pada proses dan hasil belajar

( Mulyasa, 2002:166-167 )

1994 menekankan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dengan mengacu pada buku-buku serta bergantung pada aktivitas guru di depan kelas. Sementara Kurikulum 2004, dirancang untuk membuka pemahaman siswa secara lebih luwes tanpa mengacu sepenuhnya pada buku pelajaran. Siswa diberi kesempatan lebih aktif untuk mengembangkan pemahamannya terhadap materi serta alternatif pemecahan soal. Guru dan buku hanya salah satu acuan.

(http://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/09/nasional/678184.htmNov, 2003) Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum 1994 isi dan tujuan pencapaian pendidikan lebih menekankan kepada aspek kognitif, sedangkan kurikulum 2004 isi dan tujuan pencapaian pendidikan lebih menekankan kepada aspek afektif dan psikomotor.

KBK mempunyai ciri-ciri menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. KBK berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman dalam penyampaian materi pembelajaran, sehingga siswa menjadi nyaman dan tidak cepat bosan di dalam proses pembelajaran. Sumber belajar bukan guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian atau evaluasi menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

f) pengembangan ketrampilan hidup, g) belajar sepanjang hayat, h) berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif, dan i) pendekatan menyeluruh dan kemitraan.

Keyakinan, nilai dan budi pekerti luhur perlu digali dan dikembangkan oleh siswa dalam kehidupan bermasyarakat. KBK mempertimbangkan hal ini karena setelah dewasa nanti, siswa akan terjun dalam masyarakat sehingga keyakinan, nilai, dan budi pekerti perlu untuk diberikan kepada siswa sebagai bekal untuk terjun dalam masyarakat. Penguatan integritas nasional juga perlu diberi perhatian, karena penguatan integrasitas nasional memberikan pemahaman tentang masyarakat Indonesia yang majemuk dan kemajuannya dalam peradaban dunia. Kemajuan peradaban dunia perlu sekali diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, agar siswa dapat mengikuti perkembangan teknologi dan tidak ketinggalan jaman serta berpengalaman. Pengalaman belajar ini meliputi etika, logika, estetika, dan kinestetika. Pemahaman teknologi informasi dalam menghadapi abad ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang perlu dipahami oleh siswa terlihat dalam kemampuan berpikir dan belajar dengan mengakses, memilih, dan menilai pengetahuan untuk mengatasi situasi yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian.

dan kompetitif mampu menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan sehari-hari secara efektif. Kurikulum juga harus memperhatikan penempatan siswa sebagai subjek belajar atau berpusat pada siswa, dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Berpusatkan pada siswa dengan penilaian berkelanjutan dan komprehensif sangat diperlukan dalam upaya memandirikan siswa untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri. Hal ini sangat perlu diutamakan, agar siswa mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya.

Pengembangan kurikulum memperhatikan pendekatan yang menyeluruh dan kemitraan. Pengalaman belajar yang dirancang secara berkesinambungan dimulai dari TK sampai dengan SMA. Pendekatan yang digunakan dalam mengorganisasikan pengalaman belajar berfokus pada kebutuhan siswa yang bervariasi dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Keberhasilan pencapaian pengalaman belajar menuntut kemitraan dan tanggung jawab bersama dari siswa, guru, sekolah, orang tua, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, dan masyarakat.

mencapai pembelajaran dan kinerja yang diharapkan. Dan merupakan uraian mengenai kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam berkomunikasi secara spesifik serta dapat dijadikan ukuran untuk menilai ketercapaian hasil pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru harus mampu mengaktifkan siswa agar mereka mampu mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu untuk memecahkan masalah sebagai bekal siswa menghadapi tuntutan era globalisasi. Untuk mengaktifkan siswa agar mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya, guru memerlukan perangkat pembelajaran berupa lembar kerja siswa, (LKS) yang berfungsi untuk membimbing guru dan siswa dalam mengadakan kegiatan. (http://www.kompas.com/kompas-cetak/0304)

Uraian lebih rinci mengenai hasil belajar dan indikator hasil belajar teruraikan dalam silabus. Uraian ini dijabarkan dalam bentuk langkah pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator hasil belajar. Silabus pada dasarnya berisikan komponen dasar yang dapat menjawab pertanyaan permasalahan mengenai apa yang akan diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan bagaimana cara memenuhi target pencapaian hasil belajar. (Kurikulum Berbasis Kompetensi:2002)

D. Pembelajaran yang Konstruktivistik 1. Filsafat konstruktivisme

pengetahuan kita adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri (Bettencourt, 1989 dan Matthews, 1994 dikutip oleh Suparno, 1997:18). Menurut Suparno, secara garis besar prinsip-prinsip konstruktivisme yaitu pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri baik personal maupun sosial, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan siswa sendiri untuk menalar, siswa aktif mengkonstruksi terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep menuju ke konsep yang lebih rinci, lengkap serta sesuai dengan konsep ilmiah dan guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar konstruksi siswa berjalan lancar

2. Pembelajaran Menurut Filsafat Konstruktivisme

Belajar menurut filsafat konstuktivisme, yaitu bahwa pengetahuan yang diperoleh oleh siswa merupakan konstruksi atau bentukan dari kita yang mengetahui sesuatu. Jadi pengetahuan bukan suatu fakta yang tinggal ditemukan saja, melainkan merupakan hasil bentukan yang dipelajari. Bila orang sedang mempelajari sesuatu, berarti orang tersebut sedang mengkonstruksi apa yang dipelajarinya menjadi suatu pengetahuan yang baru, dan pengertian yang baru tersebut muncul dari pengetahuan yang lama yang dimengerti dan dikonstruksikan sehingga muncul sebagai pengetahuan yang baru. (Fosnot, 1996 dan Shapiro, 1994 dikutip oleh Suparno, 1997:15)

fasilitator yang membantu proses belajar agar berjalan dengan baik. Tugas guru sebagai mediator dan fasilitator adalah memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan murid dan membantu mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya dan mengkomunikasikan ide ilmiah mereka. Dari kegiatan– kegiatan yang diberikan tersebut, guru juga mengawasi dan mengevaluasi pemikiran murid berjalan atau tidak dengan menanyakan apakah pengetahuan murid itu sesuai dengan fakta atau tidak.

Sebagai mediator dan fasilitator mengharuskan seorang guru mempunyai penguasaan yang luas mengenai pengetahuan yang diajarkannya. Pengetahuan yang luas ini digunakan untuk menerima pandangan dan pengetahuan siswa tentang apa yang dipelajarinya dan digunakan untuk menunjukkan apakah pandangan dan gagasan serta pengertian siswa tersebut berjalan dengan baik.

Guru yang konstruktivis harus mengerti proses belajar yang baik yaitu proses asimilasi dan akomodasi. Proses asimilasi adalah proses kognitif individu dalam mengadaptasikan dan mengorganisasikan diri dengan lingkungan baru sehingga pengetahuan orang itu berkembang. Sedangkan proses akomodasi adalah proses kognitif individu dimana pengalaman baru yang diterimanya berbeda dengan konsep yang ada sehingga konsep yang lama tidak cocok lagi untuk menghadapi pengalaman yang baru. Sebagai seorang guru yang konstruktivis perlu mengetahui proses asimilasi dan akomodasi yang diperlukan oleh siswa dalam memperkembangkan pengetahuan mereka.

Elicitasi, (3). Restrukturisasi ide, (4). Penggunaan ide dalam banyak situasi dan (5). Review bagaimana ide itu berubah. Dalam orientasi siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik. Dalam elicitasi siswa dibantu untuk mengumpulkan idenya secara jelas dengan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain serta diberi kesempatan untuk

mendiskusikan apa yang diobservasikan dalam wujud tulisan, gambar, ataupun poster. Ada tiga hal dalam restrukturisasi ide yaitu 1) klarifikasi ide yang dikontraskan dengan ide-ide orang lain atau teman lewat diskusi ataupun lewat pengumpulan ide, 2) membangun ide yang baru, dan 3) mengevaluasi ide baru dengan eksperimen Dengan ide-ide lain, seseorang dapat terangsang untuk merekonstruksi gagasannya bila tidak cocok atau sebaliknya menjadi lebih yakin bila gagasannya cocok. Terbangunnya ide yang baru terjadi bila dalam diskusi idenya bertentangan dengan ide lain atau idenya tidak dapat menjawab

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan teman-temannya. Kemudian ide yang baru tersebut dievaluasi dengan eksperimen. Gagasan yang baru dibentuk tersebut diuji dengan suatu percobaan atau persoalan baru.

Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pengajar konstruktivis menurut Brooks, 1993 (dikutip oleh Kartika Budi 2000:45), yaitu mendorong dan menerima kemandirian siswa oleh karena itu pembelajaran lebih bersifat

individualistis. Pengajar harus menjadikan siswa sebagai penyelesai masalah atau problem solver, bahkan harus ditingkatkan menjadi penemu atau problem finder. Pengajar harus menggunakan gejala dan data alam untuk diabstraksi menjadi konsep dan teori. Lebih banyak menggunakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan siswa berproses, memiliki kesabaran untuk tidak segera

menyalahkan dan memberitahu yang benar, mengetahui kondisi dan pengetahuan awal siswa. Pengajar harus membiasakan dan mendorong siswa untuk berdialog dan menciptakan kondisi kelas dan lingkungannya yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa.

3. Pembelajaran Fisika menurut Filsafat Konstruktivisme

Pembelajaran fisika yang konstruktivis, sangat sesuai dengan hakikat sains yaitu sebagai kesatuan proses, sikap dan hasil yang saling berhubungan.

Menghasilkan Mendorong

Proses Keilmuan Produk Keilmuan

Membangun Membentuk

Melandasi

Sikap Keilmuan

Gambar 2.2. Hubungan antara proses keilmuan, sikap keilmuan, dan produk keilmuan

Dengan dilandasi sikap keilmuan, proses keilmuan menghasilkan produk keilmuan. Produk keilmuan mendorong proses keilmuan selanjutnya dan menumbuhkan atau membangun sikap keilmuan. Proses keilmuan berikutnya akan menumbuhkan dan menguatkan sikap keilmuan yang telah dimilikinya, serta memperoleh hasil keilmuan lain atau menumbuhkan keyakinan akan kebenaran atau kesalahan hasil yang telah diperoleh sebelumnya. Demikian seterusnya. (Kartika Budi, 2000:46)

a. Membaca sendiri

Siswa membaca sendiri pokok-pokok bahasan tertentu dan membaca contoh-contoh soal tertentu yang memungkinkan untuk dapat dibaca sendiri. Untuk itu perlu tersedia bacaan yang sesuai yaitu bacaan dengan pengungkapan gagasan, kerangka berpikir, gaya bahasa yang sesuai dengan kemampuan siswa. Kegiatan membaca ini dapat dilakukan dengan mengambil tempat dan bacaan yang sesuai. Tempatnya bisa di dalam kelas, diluar kelas, maupun di luar sekolah. Bacaan dapat dipilih sendiri oleh siswa dari sumber manapun asalkan sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Dengan membaca sendiri dalam situasi kebebasan, siswa akan bekerja dan maju sesuai dengan potensinya.

b. Mendorong siswa untuk selalu bertanya

Rasa ingin tahu mendorong siswa untuk bertanya, namun sering kali siswa tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa, dapat dilakukan dengan merancang kegiatan yang dapat mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan. Cara yang dapat dicoba antara lain dengan memberi tugas kepada siswa untuk menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi baik yang sudah dipelajari maupun yang belum dipelajari dan menghadirkan suatu gejala atau fenomena yang memungkinkan siswa untuk bertanya.

penting karena definisi atau konsep atau hukum, tidak untuk dihafal melainkan sesuatu yang harus dibangun dan dipahami. Guru harus sabar untuk tidak memberikan definisi tersebut, sampai ada siswa yang mengusulkannya.

d. Membangun peta konsep.

Salah satu tujuan pembelajaran fisika adalah memahami konsep-konsep dan hukum-hukum serta keterkaitannya. Peta konsep dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa menghubungkan konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Pemahaman konsep antara lain dapat menyatakan pengertian dengan bahasanya sendiri, dapat menjelaskan maknanya, dapat menunjukkan keterkaitannya dengan konsep lain, dapat menerapkannya untuk memecahkan berbagai masalah yang dalam pembelajaran biasanya berupa soal-soal.

dipetakan, menentukan konsep-konsep mana yang memiliki hubungan, menentukan di mana konsep-konsep yang mempunyai hubungan diletakkan, dan merumuskan sendiri hubungannya. Latihan ini dimulai dengan pokok bahasan yang sedikit mengandung konsep kemudian berlanjut ke pokok bahasan yang mengandung banyak konsep.

e. Menganalisis data dan menarik kesimpulan

Siswa dapat dilibatkan dalam kegiatan menganalisis data dan menyimpulkannya sendiri. Data dapat diperoleh melalui eksperimen atau demonstrasi. Bila tidak memungkinkan dapat dipergunakan data yang telah tersedia. Penting bahwa data ditetapkan dengan melalui peristiwanya secara langsung atau percobaan, meskipun yang terpenting dari kegiatan tesebut bukan datanya, namun proses menganalisis dan mengambil kesimpulan.

f. Merancang dan melaksanakan percobaan.

g. Memilih dan menentukan sendiri kegiatan yang akan dilakukan.

Kebebasan merupakan salah satu dari hakikat manusia. Oleh karena itu kebebasan yang bertanggung jawab perlu diberi peluang untuk berkembang. Pasti tidak mungkin sekolah dan pembelajaran memberi kebebasan sepenuhnya pada siswa. Tetapi dalam batas-batas dan hal-hal tertentu siswa dapat diberi kebebasan untuk memilih apa yang ingin dilakukan. Salah satu contoh kebebasan yang dapat dilakukan dalam pembelajaran fisika misalnya dalam jam praktikum atau pada jam pelajaran tertentu. Misalkan pada saat jam praktikum, siswa diajak ke laboratorium fisika. Di sana terdapat banyak alat-alat praktikum dan siswa diberikan kebebasan untuk mencoba-cobanya. Siswa mencatat apa yang dilakukan, data apa yang diperoleh, hal menarik apa yang ditemukan, masalah apa yang ditemui, pengalaman apa yang dimiliki, dan melaporkannya secara tertulis. h. Penyelesaian soal secara sistematis.

peristiwa tertentu, menentukan atau memilih persamaan atau hukum yang sesuai, dari hukum atau persamaan yang telah dipilih, mengidentifikasi besaran yang sudah diketahui dan yang belum diketahui

Besaran yang belum diketahui harus dihitung terlebih dahulu. Setelah analisis penyelesaian tuntas, barulah realisasi penyelesaian dilaksanakan. Yang kedua dari peristiwa yang telah teridentifikasi, ditentukan peristiwa yang mungkin, sehingga akan diperoleh sistem persamaan. Pendekatan mana yang harus dipilih bergantung pada tipe soalnya. Cara penyelesaian tersebut, lebih-lebih pendekatan pertama, menjamin kepastian langkah, menghindari penyelesaian yang bersifat trial and error, dan membangun kemampuan berpikir analitis. i. Eksperimen dan demonstrasi.

Sejauh sarana memungkinkan, eksperimen dan demonstrasi dapat dilakukan sesering mungkin. Dalam demonstrasi guru atau sekelompok siswa menunjukkan sesuatu kepada orang atau kelompok lain. Sedangkan dalam eksperimen setiap siswa secara individual atau dalam kelompok kecil melakukan sendiri percobaan. Eksperimen dan demonstrasi memberi peluang lebih besar akan timbulnya masalah, diperolehnya data, dan dimungkinkan proses analisis untuk menarik kesimpulan, menyatakan atau merumuskan sendiri suatu definisi dan hukum. Eksperimen tidak harus dengan alat canggih, dan alat yang canggih pada umumnya mahal, dan alat yang mahal pada umumnya tidak tersedia dalam jumlah besar. Bila alat terbatas lakukan demonstrasi. ( Kartika Budi dalam Sumaji dkk 1998:170-175 ).

BAB III

PERENCANAAN PEMBELAJARAN

A. Program Satu Semester Mata Pelajaran : Fisika

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah

Kelas : X

Semester : 2

1. Standar Kompetensi

a. Menerapkan konsep dan prinsip kalor, konservasi energi, dan sumber energi dengan berbagai perubahannya dalam mesin kalor.

b. Menerapkan konsep kelistrikan (baik statis maupun dinamis) dan kemagnetan dalam berbagai penyelesaian masalah dan berbagai produk teknologi.

c. Menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang dan optik dalam menyelesaikan masalah.

2. Materi Pokok dan Strukturisasinya

Materi untuk kelas X semester 2 meliputi : Suhu dan Kalor, Listrik Dinamis, Gelombang dan Optik. Untuk ketiga materi pokok ini tidak terdapat hubungan yang saling memprasyarati, sehingga urutan pembelajarannya dapat dilakukan secara bebas. Untuk disain pembelajaran yang akan dibuat, urutan pembelajarannya yaitu suhu dan kalor, listrik dinamis, dan gelombang dan optik.

Adapun strukturisasi materi dan strukturisasi rancangan pembelajarannya adalah sebagai berikut :

a. Strukturisasi Materi 1) Suhu dan Kalor

Gambar 3.1 Strukturisasi materi suhu dan kalor

SUHU

Termometer

Kalor

Pemuaian

Perpindahan Kalor

Radiasi Kapasitas Kalor

Kalor Jenis

Asas Black

Konveksi Konduksi

Muai volume Muai luas Muai panjang

2) Listrik Dinamis

Gambar 3.2. Strukturisasi materi pokok Listrik Dinamis

Listrik Dinamis

Arus listrik

Alat ukur listrik

Rangkaian Listrik

Amperemeter Voltmeter

Jaringan listrik dalam rumah tangga Tegangan AC dan tegangan DC Daya hantar Hambatan Hukum Kirrchoff Rangkaian pengganti Rangkaian paralel Rangkaian seri

3) Gelombang dan Optik

Gambar 3.3 Strukturisasi materi pokok Gelombang dan Optik

b. Strukturisasi Rancangan Pembelajaran

Urutan ini merupakan urutan pembelajaran yang akan didisain oleh penulis:

Gambar 3..4 Strukturisasi Rancangan pembelajaran

Suhu dan Kalor

Gelombang dan Optik Listrik dinamis

Gelombang

Hakikat cahaya

Spektrum gelombang elektromagnetik

Teori Newton

Teori Huygens

Optika geometrik

Cermin datar

Cembung

Cekung

Lensa cembung Cermin

lengkung

Peralatan optik

Kamera Mata Lensa cekung Optik

Teori Maxwell

3. Kompetensi Dasar, Materi Pokok, dan Alokasi Waktu

Dalam kurikulum berbasis kompetensi (KBK), ditetapkan bahwa 1 tahun pembelajaran terdapat 34 minggu efektif sehingga satu semester terdapat 17 minggu efektif. Untuk mata pelajaran fisika SMA kelas X, selama satu minggu terdapat 3 jam pelajaran fisika. Jika ditotal selama satu semester terdapat 51 jam pelajaran. Pembelajaran yang akan diberikan selama satu semester adalah 48 jam pelajaran. Sisa waktu 3 jam pelajaran digunakan untuk lain-lain. Berikut adalah tabel materi pokok, kompetensi dasar dan alokasi waktunya

Tabel 3.1 Kompetensi Dasar, Materi Pokok, dan Alokasi Waktu

No. Kompetensi Dasar Materi Pokok Alokasi waktu

a. Melakukan percobaan yang berkaitan dengan kalor seperti pengukuran kalor jenis, atau pengukuran suhu, pemuaian, dan perubahan wujud. b. Mendeskripsikan cara perpindahan

kalor

- Tes Formatif 1

Suhu dan kalor 15 Jam Pelajaran

3 Jam Pelajaran

1.

T O T A L 18 Jam Pelajaran

a. Merangkai alat ukur listrik, menggunakannya secara baik dan benar dalam rangkaian listrik. b. Memformulasikan besaran-besaran

listrik ke dalam bentuk persamaan. c. Mengidentifikasi penerapan listrik

AC da DC dalam kehidupan sehari hari.

- Tes Formatif 2

Listrik Dinamis 12 Jam Pelajaran

3 Jam Pelajaran

2.

T O T A L 15 Jam Pelajaran

a. Menganalisis sifat-sifat cahaya b. Memformulasikan besaran-besaran

fisika tentang gelombang elektromagnetik secara kualitatif. - Tes Formatif 3

Gelombang dan Optik 12 Jam Pelajaran

3 Jam Pelajaran

3.

T O T A L 15 Jam Pelajaran

4. Lain – lain 3 Jam Pelajaran

4. Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang akan digunakan adalah seperti di bawah ini. Media ini berupa alat peraga dan alat-alat praktikum.

Tabel 3.2 Media Pembelajaran

No Materi Alat dan bahan Kegiatan Tujuan

1. Alat ukur listrik (voltmeter dan amperemeter)

Voltmeter, Amperemeter, kabel , baterai, lampu, saklar

Eksperimen

Dapat menggunakan alat ukur listrik dengan benar

2. Faktor-faktor yang menentukan hambatan sepotong kawat penghantar Kawat nikel, amperemeter, voltmeter, kawat seng Eksperimen Dapat mengetahui faktor-faktor yang menentukan hambatan sepotong kawat penghantar 3. Asas Black Termometer,

bejana, air biasa, air hangat, dan timbangan

Eksperimen

Dapat menyatakan kalor yang dilepas dan yang diterima

4. Penguapan dan

peleburan Parafin, air, bejana, pembakar spiritus, penyangga kaki tiga, termometer dan stopwatch Eksperimen Dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda pada peristiwa penguapan dan peleburan dan dapat

menggambarkan grafik perubahan suhu terhadap waktu

5. Cermin Cermin datar,

cembung, cekung, kotak cahaya, layar, penggaris, busur derajat, jarum pentul, asap Eksperimen dan demonstrasi Menyelidiki sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin

6. Lensa Lensa cembung,

cekung, kotak cahaya, layar, busur derajat, penggaris asap, jarum pentul Eksperimen dan demonstrasi Menyelidiki sifat-sifat bayangan yang

5. Sumber Materi

Sumber materi pokok berasal dari beraneka ragam buku yang terkait, internet, guru serta ahli.

Tabel 3.3 Sumber Materi

No. Materi Pokok Sumber Materi

1. Suhu dan Kalor Buku fisika SMA kelas 1 semester 2, buku- buku yang berisi tentang suhu dan kalor, internet, guru

2. Listrik Dinamis Buku fisika SMA kelas 1 semester 2, buku-buku yang berisi tentang listrik dinamis, internet, guru

3. Gelombang dan Optik Buku fisika SMA kelas 1 semester 2, buku-buku yang berisi tentang gelombang dan optik

6. Evaluasi

Evaluasi merupakan penilaian terhadap belajar siswa yang berupa nilai baik angka maupun huruf yang mampu mencerminkan kompetensi yang didapatkan selama siswa belajar.

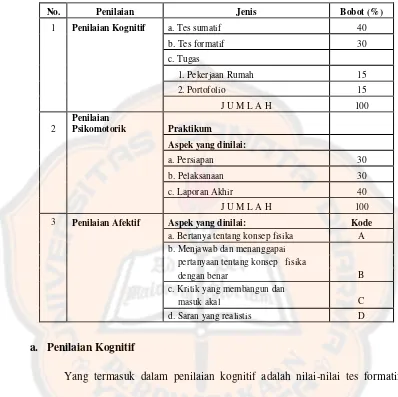

Tabel 3.4 Penilaian Kognitif, Penilaian Afektif, dan Penilaian Psikomotorik

No. Penilaian Jenis Bobot (%)

1 Penilaian Kognitif a. Tes sumatif 40

b. Tes formatif 30

c. Tugas

1. Pekerjaan Rumah 15

2. Portofolio 15

J U M L A H 100

2

Penilaian

Psikomotorik Praktikum

Aspek yang dinilai:

a. Persiapan 30

b. Pelaksanaan 30

c. Laporan Akhir 40

J U M L A H 100

3 Penilaian Afektif Aspek yang dinilai: Kode

a. Bertanya tentang konsep fisika A

b. Menjawab dan menanggapai

pertanyaan tentang konsep fisika

dengan benar B

c. Kritik yang membangun dan

masuk akal C

d. Saran yang realistis D

a. Penilaian Kognitif

Yang termasuk dalam penilaian kognitif adalah nilai-nilai tes formatif, nilai tes sumatif, dan nilai tugas yang meliputi pekerjaan rumah dan portofolio. Rubrik serta rumus nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut

1) Rubrik Tes Formatif

Tabel 3.5 Rubrik Ulangan Harian

No. Materi Ulangan Harian Bobot (%) Skor (%)

1. Suhu dan Kalor 35 UH1

2. Listrik Dinamis 35 UH2

3. Gelombang dan Optik 30 UH3

Skor Rerata Akhir Ulangan Harian (%)

[

]

100 3 % 30 2 % 35 1 %35 UH UH UH

2) Rubrik Tes Sumatif

Tabel 3.6 Rubrik Tes Sumatif

Materi

No Jenis Soal Suhu dan

kalor Listrik Dinamis Gelombang dan Optik Jumlah Skor (%)

1 Pilihan Ganda

Jumlah soal 20 20 20

Bobot per soal (%) 1 1 1

Skor per materi (%) 1 x 20 1 x 20 1 x 20

(PG1) (PG2) (PG3)

(PG) 60

2 Uraian

Jumlah soal 2 2 1

Bobot per soal (%) 8 8 8

Skor per materi (%) 8 x 2 8 x 2 8 x 1

(UR1) (UR2) (UR3)

(UR) 40

3 SKOR TES SUMATIF dalam persen (%) = PG + UG STS

3) Rubrik Nilai Tugas a) Pekerjaan Rumah

Tabel 3.7 Rubrik nilai pekerjaan rumah

b) Portofolio

Portofolio yang akan dinilai meliputi kelengkapan LKS dan tugas mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan materi pelajaran. Adapun aspek yang akan dinilai, bobotnya, kriteria dan skornya adalah sebagai berikut.

No. Materi Tugas Nilai Pekerjaan Rumah (%) Rata-rata (%)

I II III IV

1 Suhu dan Kalor R1

2 Listrik Dinamis R2

3 Gelombang dan Optik R3

Skor Rerata Akhir Pekerjaan Rumah (%) 3

3 2 1

(%) R R R

Tabel 3.8 Rubrik Nilai Portofolio

No. Aspek Yang dinilai Kriteria Nilai Skor Kode

1 LKS Bermakna 100

Bobot : 60 % Kurang Bermakna 60

Tidak Bermakna 50

SL

2 Mencari Informasi Jelas 100

Kurang jelas 60

Bobot : 40 % Tidak Jelas 50

SI

Skor Portofolio SPf = (60% x SL) + (40% x SI)

Bobot masing-masing nilai yaitu nilai tes formatif 30%, nilai tes sumatif 40%, nilai tugas yang meliputi nilai pekerjaan rumah 15 % dan nilai portofolio 15%. Jadi nilai final kognitif adalah

SPf SPR

STS STF

NFK(%)=30%× +40%× +15%× +15%×

Keterangan :

Tabel 3.9 Daftar Nilai Kognitif

1Rumus Penghitungan Nilai Kognitif :

1. Rrt STF = 35% x STF I + 35% x STF II + 30% x STF III 2. Rrt STS = PG + UR

3. Rrt PR = [ PR I + PR II + PR III + PR IV ] / 4 4. Rrt Prtf = (70% x SL) + (30% x SI)

5.Skor Akhir = (25% x Rrt STF) + (40% x Rrt STS) + (15% x Rrt PR) + (20% x Rrt Prtf) 6. Angka dalam kurung menyatakan bobot (dalam persen)

1) Skor Tes Formatif 2) Skor Tes Sumatif 3) Pilihan ganda 4) Uraian 5) Rerata 6) Pekerjaan Rumah 7) Portofolio

STF1(25%) STS2(40%)

Tugas

I II III Rrt5) PG3) UR4) Rrt5) PR6)(15%) Rrt5) Prtf 7) (20%) Rrt5)

No. No.Ind Nama (35) (35) (30) STF6) (60) (40) STS2) I II III IV PR6) SL (70)

SI

(30) Prtf7)

Skor Akhir

Nilai Akhir

1

2

3

4

5

6

b. Penilaian Psikomotorik

Nilai psikomotorik disini adalah nilai praktikum. Jadi skor rerata akhir praktikum merupakan nilai final untuk penilaian psikomotorik. Adapun rubrik penilaian praktikum adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Rubrik Penilaian Praktikum Praktikum ke

dan Bobot(%)

Judul Praktikum Aspek yang diukur

Bobot (%)

Skor (%)

a. Persiapan 30

b. Pelaksanaan 30

c. Laporan akhir 40 I

15 %

Alat ukur listrik (voltmeter dan

amperemeter)

JUMLAH SP1

a. Persiapan 30

b. Pelaksanaan 30

c. Laporan akhir 40 II

20 %

Faktor-faktor yang menentukan hambatan sepotong

kawat penghantar JUMLAH SP2

a. Persiapan 30

b. Pelaksanaan 30

c. Laporan akhir 40 III

15 %

Azas Black

JUMLAH SP3

a. Persiapan 30

b. Pelaksanaan 30

c. Laporan akhir 40 IV

20 %

Penguapan dan peleburan

JUMLAH SP4

a. Persiapan 30

b. Pelaksanaan 30

c. Laporan akhir 40 V

15 %

Menyelidiki sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin

JUMLAH SP5

a. Persiapan 30

b. Pelaksanaan 30

c. Laporan akhir 40 VI

15 %

Menyelidiki sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa

JUMLAH SP6

Nilai Psikomotorik =

Skor Rerata Akhir Praktikum dalam persen yaitu

[

100 6 % 15 5 % 15 4 % 20 3 % 15 2 % 20 1 %Tabel 3.11 Daftar Nilai Psikomotorik

Praktikum

I (20%) II (15%) III (15%) IV (15%) V (10%) VI (25%) Skor

Akhir Ps1 Plk2 LA3 Ps1 Plk2 LA3 Ps1 Plk2 LA3 Ps) Plk2 LA3 Ps1 Plk2 LA3 Ps1 Plk2 LA3