DINAMIKA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL KOMODO:

Kajian dan Diskusi Kebijakan untuk Merumuskan

Rekomendasi-Rekomendasi Mendatang

MUHAMAD IKSAN

Diterbitkan oleh:

DINAMIKA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL KOMODO:

Kajian dan Diskusi Kebijakan untuk Merumuskan

Rekomendasi-Rekomendasi Mendatang

DINAMIKA TAMAN NASIONAL KOMODO: Kajian dan Diskusi Kebijakan Untuk Merumuskan Rekomendasi-Rekomendasi Mendatang

©Muhamad Iksan ISBN

Supervisi Penerbitan Ingo Batavia Hauter Desain Cover dan Tata Letak Indra Kusuma Cetakan Pertama November 2016

Diterbitkan atas kerjasama Friedrich Naumann Stiftung

Jl. Kertanegara No. 51, Kebayoran Baru Jakarta 12110 Indonesia

Tel: (62-21) 725 60 12/13 Fax: (62-21) 727 995 39 E-Mail: jakarta@fnst.org Website: www.fnf-indonesia.org Dan

Freedom Institute

v

Ringkasan

• Perubahan iklim sebagai fenomena global membutuhkan kesepahaman antara beragam pemangku kepentingan. Pemahaman bersama menjadi pintu masuk dalam isu lingkungan hidup yang bertalian dengan banyak aspek dalam perikehidupan manusia. Kehadiran Taman Nasional, dalam kajian ini yang menjadi contoh kasus yaitu Taman Nasional Komodo memilik beragam manfaat konservasi, selain juga eksternalitas positif bagi pengembangan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar.

• Indonesia telah banyak mengadopsi dan memiliki regulasi terkait pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi. Secara faktual, praktek kebijakan dan implementasi regulasi menyangkut pengelolaan Taman Nasional serta Kawasan Konservasi masih belum maksimal dan kerapkali menghadapi kebuntuan.

• Ekowisata memiliki potensi yang menjanjikan untuk menyediakan akses bagi warga masyarakat guna memperoleh manfaat positif keberadaan Taman Nasional. Masalah kemiskinan dapat dicarikan solusinya melalui ekowisata. Namun kita perlu mewaspadai dan memahami dinamika pengelolaan Taman Nasional, khususnya menyangkut aspek antropologis warga yang berdomisili di Taman Nasional.

• Secara teoritis dan empiris, model tata kelola sumber daya bersama (governing the commons) serta pelembagaan hak kepemilikan kepada masyakat lokal akan memberikan peluang bagi penerapan prinsip-prinsip kebebasan dan kemajuan.

• Strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dipilih pemerintah, dari teori pilihan publik melalui model birokrasi Niskanen dan model pemburu rente (rent seeking) Tullock, memberikan wawasan mendasar bahwa kita perlu waspada dengan kegagalan pemerintah, yang kerap dilibatkan secara sadar guna memperbaiki kegagalan pasar. Internalisasi eksternalitas dalam isu perubahan iklim dan lingkungan perlu melibatkan beragam pemangku kepentingan sehingga suara (voice) warga bisa terdengar dan diperjuangkan. Perlu pula dicantumkan bahwa teori pilihan publik tidak berarti kita bisa hidup tanpa pemerintahan (anarchy). Wawasan dari teori pilihan publik justru mewaspadai persoalan mendasar dari intervensi pemerintah.

vi

penguatan data lapangan Taman Nasional dalam memetakan potensi dan keunikan Taman Nasional, agar dapat diketahui jasa ekosistem sebagai entitas ekonomi. Beragam hasil riset saintifik berbasis ilmu alam dan ilmu sosial perlu terus dikembangkan. Peran serta pihak non-pemerintah dari masyarakat sipil maupun entitas swasta melalui peran serta pengusaha perlu terus didorong sehingga keseimbangan kekuatan tawar menawar dapat tercipta.

vii

Daftar Tabel, Gambar dan Kotak

Tabel

Tabel 1 Perkembangan pendekatan kawasan konservasi dari masa ke masa

Tabel 2 Indeks Hak Kepemilikan Indonesia

Tabel 3 Peraturan Pengaturan Taman Nasional

Tabel 4 Pendidikan di Manggarai Barat

Tabel 5 Estimasi Biaya Wisatawan

Gambar

Gambar 1 PDB per kapita Provinsi

Gambar 2 Human Development Index Provinsi

Gambar 3 Empat Tipe Jenis Barang

Gambar 4 Lokasi Taman Nasional Komodo dan Wilayah Kabupaten Manggarai

Daftar Kotak

Kotak 1 Perkembangan pendekatan kawasan konservasi di Indonesia

Kotak 2 Tata Kelola Common Pool Resources (CPR)

Kotak 3 Aplikasi Pilihan Publik (public choice)dalam Pengelolaan Lingkungan

ix

Daftar Isi

Ringkasan ... v

Daftar Tabel, Gambar, dan Kotak ... vi

Daftar Isi ... ix

BAB I PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Rumusan Masalah . ... 3

Metode Kajian ... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 7

Taman Nasional, Kawasan Konservasi dan Perkembangannya ... 7

Eksternalitas, Sumber Daya Milik Bersama, Serta Prinsip Liberal dalam Pengelolaan CPR ... 11

Taman Nasional sebagai Jasa Ekosistem serta Perubahan Iklim ... 18

Tentang Perubahan Iklim ... 19

Regulasi Pengelolaan Taman Nasional ... 20

BAB III DISKUSI KEBIJAKAN ... 23

Lokasi TN Komodo, Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Manggarai Barat ... 23

Potensi Ekowisata TN Komodo dan Kendala-Kendalanya ... 26

Dinamika Pengelolaan TN Komodo ... 31

Politik Anggaran Berdasarkan Teori Pilihan Publik ... 34

BAB IV PENUTUP ... 37

Kesimpulan dan Saran ... 37

Daftar Pustaka ... 39

Profil Penulis ... 41

1

Bab I

Pendahuluan

Latar Belakang

Keberadaan Taman Nasional (TN) memiliki fungsi dan peran strategis bagi kelangsungan pembangunan berkelanjutan. Berbagai studi maupun kajian telah banyak dilakukan oleh peneliti maupun aktivis lingkungan diantaranya: Yani Saloh (2015), Moeliono et al (2010), Karl Brandt (2003), dan lain sebagainya. Fungsi TN sebagai bagian dari kawasan konservasi – merupakan bagian dari hutan- yang berperan sebagai penyedia jasa lingkungan.

Jasa lingkungan dapat didefinisikan sebagai jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem hutan, dimana manfaatnya dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung (Saloh, 2015). Jasa lingkungan telah menjadi fokus kajian global yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai tahun 2001. Inisiatif ini juga melibatkan lebih dari 1,300 dari seluruh dunia. Tujuan utama Millenium Ecosystem Assesment (MEA) sebagai instrumen analisis konsekuensi perubahan ekosistem terhadap kesejahteraan manusia, dan selanjutnya meletakkan basis keilmuan untuk melakukan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Dalam suatu lapoan MEA (2005) menekankan pentingnya keanekaragaman hayati menjadi fondasi yang memungkinkan adanya jasa lingkungan (Napitupulu, 2010).

Saat ini kita mempunyai 51 (lima puluh satu) buah TN yang tersebar diberbagai kepulauan Nusantara mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. TN ditetapkan guna melindungi ekosistem asli dengan pengelolaanya berada di Balai Taman Nasional, penyelenggaraan serta pengelolaan TN dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) level provinsi. UPT-UPT ini bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

2

pada tahun 2012 yang diselenggarakan oleh New 7 Wonders Foundation Benard Weber1. TN komodo juga temasuk dalam World Heritage Site dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Saintifik, Pendidikan dan Kebudayaan (UNESCO). TN Komodo bersama dengan TN Lorentz, TN Ujung Kulon, serta Hutan Hujan Tropis Sumatera menjadi Situs Warisan Dunia2 yang membanggakan.

Menurut UNESCO dalam studi kasusnya sebagian besar situs-situs warisan dunia tersebut kini terancam kelangsungannya oleh masifnya perubahan iklim. Perubahan iklim telah terasa saat ini juga di masa depan bagi situs warisan dunia. Guna menjaga kelangsungannya pemahaman dampak perubahan iklim melalui apa yang dinamakan dengan Nilai Universal Terkemuka (Oustanding Universal Value) diharapkan mampu memberi solusi yang efektif. Dokumen dan studi terkait perubahan iklim dan situs warisan dunia dapat kita akses pada tautan berikut3.

Ketiga, Taman Nasional di wilayah Kabupaten Manggarai Barat juga sebagai cagar biospher yang memiliki keunikan tersendiri. Bersama dengan TN Cibodas, TN Lore Lindu, TN Tanjung Puting, TN Gunung Leuser, TN Siberut dan cagar biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu di Riau. Cagar biosfer didefinisikan sebagai kawasan konservasi ekosistem daratan atau pesisir yang diakui oleh Program MAB - UNESCO4 (Man and The Biosphere Programme –United Nations Education Social and Cultural Organization) untuk mempromosikan keseimbangan hubungan antara manusia dan alam.

Berdasarkan ketiga pertimbangan pokok inilah, pada hemat penulis, TN Komodo patut dikaji dan dibahas lebih mendalam menyangkut dinamika pengelolaannya. Moeliono et al (2010:3) mengemukakan pengelolaan TN di Indonesia menghadapi beragam permasalahan krusial diantaranya kebijakan penetapan TN, ketidakpastian hukum, tumpang tindihnya aturan, sampai dengan problematika sosial budaya. Lebih mendalam, Yani Saloh (2015) menunjukkan dalam contoh kasus Taman Nasional Betung Kerihun, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Saloh menceritakan bagaimana dalam kawasan TN Betung Kerihun, marak penambangan liar selain daripada sulitnya infrastruktur seperti jalan membuat suku asli Dayak di sana menjadi sangat terisolasi dan tertinggal dibandingkan masyarakat yang tinggal di wilayah terdekat lainnya.

Walaupun demikian, Taman Nasional Komodo juga tercatat sebagai contoh nyata inisiatif manajemen kolaboratif yang mampu mengandeng organisasi global The Nature Conservancy (TNC), termasuk dalam konservasi wilayah maritim, menjadi contoh keberhasilan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan (Rili Djohani, 2009 dalam Cribb dan Ford (eds), 2009). Sejak tahun 1995, TN Komodo telah memperoleh

1

http://www.kompasiana.com/yudhaheka/taman-nasional-komodo-resmi-menjadi-the-new-seven-wonders-of-nature_5510820f8133115a3bbc6496

2http://whc.unesco.org/en/statesparties/id 3http://whc.unesco.org/en/climatechange/

3

dukungan dari TNC guna pengawasan, monitoring, outreach serta berbagai program pendampingan bagi masyarakat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kerjasama ini berhasil meningkatkan kualitas karang laut di sekitar perairan Pulau Komodo dan Pulau Rinca antara tahun 1996-2002, melalui pengurangan signifikan penangkapan ikan menggunakan dinamit (Djohani, 2009:165).

Pada periode yang sama, Dirjen PHKA dengan dukungan TNC telah berhasil membuat rencana pengembangan Taman Nasional untuk jangka waktu 25 tahun (Djohani, 2009). Dokumen ini dihasilkan melalui konsultasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan, studi sosioekonomi, serta survei ekologis. Dokumen ini pula yang menjadi basis kerangka hukum bagi penggunaan sumber daya yang berada didalam Taman Nasional. Sumber daya dimaksud mencakup zona alam bebas (wilderness zone), zona turisme (tourism zone), dan zona perikanan terbuka (pelagic fishery zone). Tujuan akhir dari adanya dokumen rencana pengembangan TN Komodo adalah perlindungan bagi biodiversitas, termasuk Naga Komodo dan stok cadangan ikan tangkap bagi keberlanjutan pengelolaan usaha perikanan di wilayah sekitar. Cara yang ditempuh melalui upaya mengurangi ancaman terhadap wilayah sumber daya maupun konflik dengan berbagai aktivitas yang tidak menunjang tujuan tersebut (Djohani, 2009).

Rumusan masalah

Yando Zakaria (2012) dalam presentasi berjudul “Kemiskinan, Budaya, dan Perekonomian Rakyat dalam Bisnis Keajaiban Komodo” menyatakan masalah kemiskinan yang mendera warga desa di Pulau Komodo maupun wilayah pesisir pantai dikarenakan semakin menyempitnya ruang gerak ekonomi masyarakat yang tinggal di Pulau. Disamping semakin derasnya migrasi nelayan pendatang karena alasan potensi sumber daya yang bersifat moneter/uang cukup intens, sehingga membawa tekanan pada lingkungan. Sementara itu, sektor usaha masyarakat selain sektor ekstraktif penangkapan ikan masih belum berkembang dengan optimal, misalnya: seni ukir, usaha rumahan abon ikan maupun jasa pemandu wisata (ranger).

4

Sumber: Biro Pusat Statistik

Dari aspek pembangunan manusia yang diukur melalui indeks pembangunan manusia (Human Development Index - HDI), provinsi NTT juga belum mencatatkan prestasi yang menggembirakan. NTT tercatat sebagai salah satu dari sepuluh Provinsi dengan HDI terendah yaitu 66,6 untuk tahun 2010. HDI NTT sedikit di atas Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua seperti disajikan pada Gambar 2 berikut:

Sumber: Biro Pusat Statistik

Cerita-cerita yang menyedihkan tentang kondisi NTT yang terbelakang masih panjang daftarnya bila kita ingin menyigi lebih mendalam, dari sisi tingkat pengangguran, tingkat elektrifikasi Rumah Tangga, serta proporsi Rumah Tangga yang masih menggunakan kayu untuk memasak. Pertanyaannya kemudian, mengapa warga NTT masih belum lepas dari belenggu kemiskinan?

5

(2011) dalam Zakaria (2012) dimana karakteristik ekonomi berbasis usaha nelayan yaitu: (i). ketidakpastian yang tinggi karena tangkapan ikan sangat tergantung pada musin sehingga pola perolehan hasil tangkap menjadi tidak menentu. (ii). Hubungan sosial ekonomi yang memiliki pola patron-klien sehingga surplus atau keuntungan lebih banyak pada pihak patron. (iii). Kebijakan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat yang tidak mendukung.

Karl Brandt (2003) melakukan studi antropologis tentang mengapa kebudayaan masyarakat kampung komodo terancam. Ia mengajukan hipotesis penelitian dimana perlindungan terhadap Komodo menjadi prioritas ketimbang menyejahterakan komunitas. Sesuatu situasi yang sangat berbeda dari kebanyakan wilayah Indonesia lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengajikan rumusan masalah: bagaimana dinamika pengelolaan Taman Nasional Komodo yang terfokus pada dua hal sebagai berikut: Pertama, tentang kondisi kemiskinan warga dan potensi ekowisata berbasis masyarakat. Hal yang menyangkut isu pertama juga apakah terjadi konflik perebutan sumber daya antara masyarakat dengan pihak penguasa wilayah setempat sebagai otoritas pemerintahan lokal. Kedua, tentang kebijakan anggaran dari pemerintah melalui aparat terkait guna melakukan strategi adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim. Hal yang dibahas dari isu kedua ini menyangkut sejauhmana anggaran didesain, diimplementasikan, dan dievaluasi guna mencapai tujuan dan rencana awal.

Metode Kajian

Makalah ini menggunakan metode studi literatur yang memanfaatkan studi-studi maupun kajian-kajian sebelumnya. Analisa data menggunakan metode deskriptif yaitu: penulis menarasikan temuan studi, data kuantitatif serta kualitatif, maupun hasil penelitian guna menjawab dua masalah pokok dalam rumusan masalah di atas. Beberapa literatur yang digunakan secara intensif diantaranya: (1). hasil riset Karl Brandt tahun 2003 dari Fakultas Asian Studies Australian National University (ANU-Australia), (2). Laporan studi lembaga Paramadina Public Policy Institute (2012) tentang penelitian dan pengembangan kebijakan publik Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat. (3). Laporan studi lembaga Indonesia Budget Center (IBC, 2015) tentang Efektivitas Anggaran Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Ditjen PHKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6

7

Bab 2

Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka, penulis menyajikan telaah literatur yang terdiri atas beberapa sub-bab antara lain: Pertama, penulis mengulas konsep seputar Taman Nasional, Kawasan Konservasi dan Perkembangan berisikan sejarah singkat beserta paradigma yang melatarbelakangi kehadiran Taman Nasional beserta Kawasan konservasi. Selain itu akan disajikan kriteria penunjukan Taman Nasional, dinamika ekspansi penetapan Taman Nasional dari masa Orde Baru sampai saat ini.

Kedua, tinjauan pustaka mengelaborasi tentang konsep eksternalitas, internalisasi eksternalitas, empat tipe barang (four types of goods), barang sumber daya bersama (common pool resources - CPR) serta prinsip liberal dalam pengelolaan sumber daya bersama menjadi sub-bab selanjutnya. Prinsip Liberal yang dimaksud ialah peran dan fungsi hak kepemilikan (property rights) serta kondisi umum penerapan konsep property rights di Indonesia menggunakan indeks hak kepemilikan. Prinsip liberal selanjutnya yaitu keterlibatan beragam pemangku kepentingan yang memungkinkan terjadinya check and balance dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam.

Ketiga, Sub-bab akan mengulas beberapa aspek terkait perubahan iklim serta bagaimana strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam konteks keberadaan Taman Nasional. Hal lain yang dibahas dalam sub-bab ketiga adalah ekowisata sebagai salah satu jasa lingkungan (ecosytem services), termasuk implikasi ekonomi dari penerapan ekowisata berbasis komunitas.

Keempat, penulis menegulas regulasi serta kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan Taman Nasional. Peraturan yang dibahas mulai dari tataran Undang-Undang sampai peraturan teknis berupa Peraturan Menteri. Pembahasan soal regulasi serta kebijakan teknis guna memperoleh deskripsi rule of the game pengelolaan Taman Nasional dari waktu ke waktu.

Taman Nasional, Kawasan Konservasi dan Perkembangannya

8

Gunung Halimun Salak memiliki vegetasi pegunungan khas Jawa Barat, serta habiat bagi burung elang jawa juga lutung jawa. Sementara TN Kutai merupakan representasi hutan dataran rendah khas Kalimantan Timur yang kaya akan jenis dipterokarpa seperti meranti serta juga tempat tinggal bagi Orang Utan (Moeliono et al, 2010).

Taman Nasional-Taman Nasional kita telah banyak memperoleh pengakuan dari dunia internasional, dalam paper ini misalnya, TN Komodo mendapat predikat New 7 Wonder, World Heritage Site, dan Cagar Biospher (Saloh, 2015). Lebih dari sekedar pengakuan, kita mungkin telah sama-sama mengetahui potensi ekonomi dan kesehatan yang berasal dari tanaman obat hasil hutan. Menurut Saloh (2015:17-18), sebagian besar obat hasil hutan untuk industri yang berada di Pulau Jawa diperoleh dari Taman Nasional Meru Betiri dan KPH Saradan Madium. Adapun potensi tanaman obat yang berada di TN Meru Betiri mencakup 239 jenis tanaman obat yang tergolong dalam 78 famili, sangat memadai untuk mendukung industri obat tradisional di Pulau Jawa.

Walaupun demikian, kewaspadaan perlu terus dijaga dalam melihat potensi Taman Nasional ini. Meski potensi sosio-ekonomis Taman Nasional tinggi, tidak lantas bisa kita eksplotasi secara berlebihan. Dampaknya eksploitasi masif ialah yang kita kenal dengan the tragedy of the commons5. Karena hutan, danau, daerah aliran sungai, serta kawasan konservasi umumnya tidak dimiliki secara pribadi, maka tidak ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kesinambungannya. Berbeda dari kepemilikan pribadi (private property) dimana pemilik akan menjaga keberlangsungan sumber daya yang Ia milik untuk masa sekarang dan selanjutnya. Pembahasan lebih detail tentang tragedy of commons pada sub-bab kedua tinjauan pustaka ini.

Sejarah pembentukan taman nasional diinisiasi oleh terbitnya Undang-Undang Monumen Alam (cagar alam) melalui Lembar Negara no.278 tertanggal 18 Maret 1916, hal ini menjadi dasar bagi Gubernur Jenderal Belanda guna menunjuk dan menetapkan kawasan. Kita tentu mengenal cagal alam di Bengkulu (bengkulen) dalam rangka perlindungan bunga bangkai (rafflesia arnoldi). Cagar alam Leuser juga telah ditetapkan sebelum Indonesia Merdeka tahun 1934.

Perkembangan pendekatan yang dipilih Pemerintah mulai dari konservasi berbasis ekosistem dan spesies kunci (flagship species) pada era 1970-an, munculnya paradigma

fortress conservation yang mengadopsi pendekatan pengamanan (security approach) di dekade 1980-an. Sementara itu, era 1990-an sampai sekarang pendekatan konservasi baru mulai diterapkan pada beberapa TN di Indonesia. Catatan terpentingnya pada

5 Garrett Hardin tercatat sebagai orang yang pertama menggunakan konsep the tragedy of the common,

9

pendekatan ini yakni kehadiran lembaga konservasi internasional seperti World Wide Fund, The Nature Conservancy (TNC), dan Conservation International (CI), dengan memperoleh dukungan pendanaan dari lembaga donor internasional semisal Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, dan USAID (United State Agency for International Development) (IBC, 2015). Jumlah kawasan konservasi secara langsung mengalami peningkatan, dari lima TN menjadi 51 TN. Moeliono et al (2010:) menandaskan bahwa:

Ekspansi kawasan konservasi di Indonesia bukanlah semata-mata inisiatif pemerintah, melainkan sangatlah dipengaruhi oleh tumbuhnya kesadaran lingkungan masyarakat dunia, menguatnya agenda konservasi di tingkat global, dan meningkatnya komitmen lembaga pendanaan internasional untuk mendukung konservasi SDA.

Kata kunci yang dari penjelasan peneliti CIFOR di atas kini pemerintah bukan pelaku utama upaya konservasi, melainkan sedikit banyaknya dipengaruhi oleh institusi global (pemain global konservasi) serta pula lembaga donor internasional. Kompleksitas muncul dari jarangnya dilibatkannya semua pemangku kepentingan yang berada dalam kawasan konservasi, padahal mereka telah menjadi bagian dari kawasan itu sendiri melalui adat dan kebudayaan mereka sendiri.

Tantangan lain selain absennya pelibatan sebanyak mungkin pemangku kepentingan, berubah-ubahnya pengertian kawasan konservasi pada tataran regulasi perundangan. Misalnya UU 5/1990 menyatakan kawasan konservasi merupakan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Sementara Surat Keputusan Dirjen PHKA 129/1996 memperluas definisi kawasan konservasi menjadi KSA, KPA, taman berburu dan hutan lindung. Apakah tidak konsistensi definisi ini disengaja? Penulis tidak dapat menjawabnya. Penulis hanya dapat menduga inkonsistensi ini tidak dimaksudkan demikian karena sifat UU yang umum sementara peraturan turunan sangat sempit.

Kotak 1

Perkembangan pendekatan kawasan konservasi di Indonesia

Cagar alam Pancoran Mas di Depok Jawa Barat tercatat sebagai cagar alam peninggalan zaman penjajahan Belanda, sayangnya sangat terbengkalai dan terpuruk (Saloh, 2015; Moeliono et al, 2010). Cerita dibalik Pancoran Mas berawal dari hibah dari Cornelis Castelein, partikelir/swasta Belanda, dengan tujuan mempertahankan keaslian hutan belantara di Depok serta fungsinya sebagai resapan air. Ekspansi dari masa ke masa kawasan konservasi telah dilakukan pemerintah sesuai perkembangan kesadaran global dunia menyangkut lingkungan, penyelamatan Sumber Daya Alam yang langka dan pendekatan yang ditempuh Pemerintah RI. Tabel 1 merangkum perkembangan pendekatan kawasan konservasi dari masa ke masa.

Dekade Pendekatan Dominan (Pemerintah) dan Regulasi

Pendukung

10 Wild Fauna and Flora)

• Pemerintah membutuhkan waktu 12 tahun

untuk ratifikasi CITES 1978 melalui UU 5/1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem

1980-an • Fortress conservation

• Dirjen PHPA di Dephut

terbentuk

• Kemeneg

Pembangunan dan LH menjadi Kemeneg LH

• Model adopsi TN Yellowstone, Amerika Serikat

• Strategi pelestarian dunia, Indonesia bersama

Brazil, Kolombia, Meksiko, Zaire beserta Tanzania dikukuhkan sebagai Negeri Maha Anekaragam (megadiversity country)

• Kongres TN dan Kawasan Lindung Sedunia di

Bali, 1982, Indonesia memulai mengembangkan gerakan konservasi nasional dengan deklarasi 11 TN

• Kongres kehutanan sedunia ke-8 di Jakarta

dengan tema hutan bagi masyarakat (forrest for people)

• UU 41/1999 mengganti

UU Pokok Kehutanan

• UU 23/1997 tentang

Pengelolaan LH

• PP 68/1998 tentang KSA

dan KPA

• Kongres Kehutanan sedunia ke-9 di Meksiko

penekanan pada konservasi lingkungan melalui penghijauan

• Kongres TN dan Kawasan Lindung se-Dunia ke-4

di Caracas dengan tema park for life serta ratifikasi biodiversity

• Simposium Albani 1997 sebagai kelanjutan

Kongres Caracas mengidentifikasi empat hal perubahan besar dalam pengelolaan TN dan kawasan lindung: (1). Perubahan titik pandang KK dari konsepsi kepulauan menjadi jaringan kerja; (2). KK menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan publik; (3). KK dapat dikelola masyarakat, untuk dan bersama masyarakat; (4). Membangun kapasita berkesinambungan untuk pencapaian standar pengelolaan

Sumber: IBC (2015); Moeliono et al (2010); Saloh (2015) diolah kembali

Boleh dikatakan semakin tahun upaya keras Pemerintah bersama pelaku lingkungan global semakin ekspansif dan menelurkan konsep terbaru dalam pengelolaan sumber daya ini. Tentu saja secara kuantitas, kawasan TN bertambah walaupun tantangan internal (berasal dari dalam organisasi TN) maupun tantangan eksternal (berasal dari faktor luar) masih tetap ada.

11

sesuai dengan keperluan. Sedangkan dalam rangka pemanfaatan Taman Nasional berikut beragam kegiatan yang dapat dilaksanakan didalamnya:

1. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; misalnya : tempat penelitian, uji coba, pengamatan fenomena alam, dll

2. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; misalnya : tempat praktek lapang, perkemahan, out bond, ekowisata, dll

3. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; misalnya :pemanfaatan air untuk industri air kemasan, obyek wisata alam, pembangkit listrik (mikrohidro/pikohidro), dll

4. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; misalnya : penangkaran rusa, buaya, anggrek, obat-obatan, dll

5. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; misalnya : kebun benih, bibit, perbanyakan biji, dll. pemanfaatan tradisional.

6. Pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.

Adapun menyangkut mekanisme pemanfaatan bersama pihak ketiga maka terlebih dahulu membangun kesepahaman/kesepakatan/kolaborasi dengan pengelola Taman Nasional dalam rangka pemanfaatan potensi kawasan. Kebijakan ini sesuai regulasi Kementerian Kehutanan melalui Permenhut nomor P19/ Menhut/2004. Sementara itu, terhadap masyarakat di sekitar TN dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat telah dilakukan melalui: pertama,

pengembangan desa konservasi; kedua, pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisional, serta izin pengusahaan jasa wisata alam; serta ketiga, fasilitasi kemitraan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat.

Eksternalitas, Sumber Daya Milik Bersama serta Prinsip Liberal dalam pengelolaan CPR

Dalam displin ilmu ekonomi, eksternalitas menjadi konsep terpenting dalam memahami

fenomena/isu menyangkut lingkungan. Eksternalitas adalah dampak tindakan ekonomi seseorang atau satu pihak terhadap orang atau pihak lain tanpa disertai aliran kompensasi. Eksternalitas menyebabkan perbedaan persepsi akan biaya dari sudut pandang individu versus sudut pandang sosial (masyarakat). Masalah sungai atau lingkungan hidup yang tercemar karena pabrik membuang limbah hasil produksi secara eksesif tanpa proses pengolahan limbah yang handal, menjadi contoh eksternalitas. Dalam hal ini, eksternalitas negatif yaitu tidak diperhitungkannya biaya kerusakan lingkungan akibat polusi yang ditimbulkan melalui proses produksi oleh pemilik pabrik.

12

diproduksinya. Solusi ini yang disebut dengan internalisasi eksternalitas negatif. Selain eksternalitas negatif, maka dimungkinkan pula terdapat eksternalitas positif. Misalnya perusahaan mengembangkan teknologi tepat guna dan murah guna membantu proses persalinan ibu hamil di daerah pedalaman, sehingga dapat menekan angka kematian ibu dan anak. Maka teknologi persalinan tadi menjadi contoh eksternalitas positif. Dalam hal ini, pemerintah dapat menyubsidi harga alat persalinan sehingga dapat diproduksi secara murah dan masif. Internalisasi eksternalitas positif melalui instrumen subsidi.

Beberapa penjelasan dari para ahli atas definisi eksternalitas sebagai berikut:

pertama, eksternalitas sebagai kasus ketika tindakan satu pelaku ekonomi berdampak pada utilitas atau fungsi produksi pelaku ekonomi lainnya, tanpa pihak lain tersebut ikut andil dalam pengambilan keputusan atas tindakan tersebut (Just el al, 2004). Kedua, eksternalitas sebagai kerugian (atau manfaat) yang dialami suatu individu/perusahaan akibat kegiatan yang dilakukan oleh individu/perusahaan lain, namun individu/perusahaan yang menderita kerugian (atau memperoleh manfaat) tidak dibayar (atau tidak membayar) atas dampak yang mereka rasakan (Stiglitz, 2000). Ketiga, eksternalitas sebagai tindakan produsen atau konsumen yang mempengaruhi (menimbulkan efek terhadap) konsumen atau produsen lain, tapi tidak diperhitungkan dalam pembentukan harga (Pyndick, 2005).

Dari ketiga konsep Just el al (2004), Stiglitz (2000), dan Pyndick (2005) ada tiga hal yang menjadi karakteristik eksternalitas, yaitu:

Sumber: Hartono, Yusuf, dan Resosudarmo (2010:53)

Selain konsep eksternalitas, dalam bagian ini, penulis memperkenalkan pula empat tipe barang (goods) yang diidentifikasi oleh ilmu ekonomi berdasarkan sifat kemampuan untuk dikecualikan (excludability) serta sifat kompetisi dalam mengonsumsinya (rivalary in competition) sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3 di bawah ini:

Pertama

•Ada pelaku ekonomi yang secara riil terkena dampak aktivitas pelaku lainnya.

Kedua

•Pihak yang terkena dampak (baik dampak positif maupun negatif) tidak ikut menentukan, atau mengambil keputusan, tentang aktivitas yang akan berdampak pada dirinya tersebut.

Ketiga

13

• Barang privat (private good) adalah barang yang untuk mengonsumsinya perlu saling bersaing antar pelaku ekonomi (high rivalary in consumption), disamping sifatnya dapat mengesampingkan dengan mudah pelaku ekonomi yang tidak membelinya (high excludability). Misalnya: es krim di musim panas, donat dan kopi hangat dan lain sebagainya.

• Barang klub (club good) adalah barang yang untuk mengonsumsinya tidak perlu saling bersaing antar pelaku ekonomi (low rivalary in consumption), sementara sifatnya dapat mengesampingkan dengan mudah bagi pelaku ekonomi yang tidak berkontribusi (high excludability). Misalnya: jasa perpustakaan bagi mahasiswa di satu universitas, tersedianya lift bagi pengunjung mal, dan lain sebagainya.

• Barang Sumber Daya Bersama (common resources) merupakan barang yang untuk mengonsumsinya perlu saling bersaing antar pelaku ekonomi (high rivalary in consumption), sedangkan sifatnya tidak dapat mengesampingkan dengan mudah pelaku ekonomi yang tidak mengeluarkan biaya (low excludability). Misalnya: irigasi bagi petani, danau dimana pemancing bisa memancing ikan, dan lain sebagainya.

• Barang publik (public goods) merupakan barang yang untuk mengonsumsinya tidak perlu saling bersaing (low rivalary in consumption), sementara sifatnya tidak dapat mengesampingkan dengan pelaku ekonomi lainnya juga tidak mudah. Misalnya: pertahanan keamanan suatu negara, pemadam kebakaran (fire fighters), dan lain sebagainya.

Keberadaan taman nasional dan kawasan konservasi termasuk dalam contoh barang sumber daya bersama atau lebih dikenal dengan Common-Pool Resources (CPR). Dengan dua sifat utamanya pertama,tingginya tingkat kompetisi antara pelaku ekonomi untuk mengonsumsinya dan kedua, rendahnya excludability dari Taman Nasional bagi pelaku ekonomi yang ingin mengonsumsinya. Dengan bahasa yang sederhana, orang yang ingin menikmati fasilitas Taman Nasional Komodo perlu mengeluarkan sejumlah uang untuk tiket masuk (high rivalary in consumption) dan tidak mudah mengeluarkan orang yang tidak membayar tikat masuk (low excludability) misalnya bagi penduduk asli di sekitar kawasan Taman Nasional.

14

dengan the tragedy of the commons. Disamping tragedy of common, sangatlah sulit untuk dikatakan mustahil memberikan harga dari barang non-private. Hal ini dikenal dengan problematika menentukan biaya sosial dari tindakan privat, yang dikemukakan oleh Ronald Coase melalui paper klasik tahun (1960), the problem of social cost.

Kiesling (2016) memberikan pandangan yang intuitif, dalam menggunakan dua konsepsi tragedy of commons serta social costs, Elinor Ostrom memandang kontinum dari barang privat dan CPR. Ketimbang melakukan kategorisasi barang privat murni dan barang sumber daya bersama murni, maka ada baiknya kita mulai menganggap private goods serta common-pool resources sebagai kontinum dengan gradasi mulai dari barang privat murni hingga barang sumber daya bersama murni.

Kotak 2

Tata Kelola Common Pool Resources (CPR)

Metode pengambilan keputusan secara koletif, kontrol oleh publik, diskusi dan mekanisme-mekanisme untuk resolusi konflik, pembukaan bidang-bidang keahlian baru, dan interkoneksi-semua ini adalah kriteria untuk tata kelola sumber daya milik bersama seperti yang didefinisikan oleh Elinor Ostrom. Melalui studi antropologis di lapangan, Ostrom – peraih Nobel Ekonomi tahun 2009- menunjukkan bahwa negara maupun pasar tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan penggunaan sumber daya milik bersama.Dalam bukunya yang berjudul Governing the Commons, berdasarkan observasi atas keberagaman solusi empiris, Ostrom menunjukkan bahwa peraturan mengenai eksploitasi sumber daya milik bersama mungkin dilakukan asalkan penduduk lokal diikut sertakan dalam prosesnya.

15

Sumber: Agnes Sinai (2002: 150), Tata Kelola Air di Paris, Jakarta: Gramedia

Disamping gagasan Elinor Ostrom tentang tata kelola sumber daya milik bersama sebagai pendekatan liberal dalam pengelolaan lingkungan, konsep liberal lain yang juga perlu diketengahkan adalah penting dan mendesaknya hak kepemilikan (property rights) dalam perlindungan terhadap lingkungan. Hernando De Soto (2014) seperti dikutip oleh Patunru dan Haryoko (2015) menyatakan bahwa pendekatan hak kepemilikan dalam perlindungan lingkungan berdasarkan kepercayaan adanya korelasi kuat antara hak kepemilikan yang terjamin (secure property rights), pertumbuhan ekonomi lokal, dan perlindungan lingkungan.

Hak kepemilikan yang tidak terjamin (unsecure property rights) menjadi penyebab utama bagi banyak individu, perusahaan-perusahaan serta juga berbagai komunitas untuk eksploitasi sumber daya demi keuntungan jangka pendek. Dalam rangka mengukur indeks hak kepemilikan, lembaga aliansi hak kepemilikan internasional secara rutin mengeluarkan indeks hak kepemilikan suatu negara yang diukur melalui 3 kategori utama yaitu: (1). Lingkungan hukum dan politik. (2). Hak kepemilikan fisik dan (3). Hak kepemilikan Intelektual.

Tabel 2 di bawah ini merupakan ilustrasi Indeks Hak Kepemilikan Indonesia untuk tahun 2016 sebagai berikut:

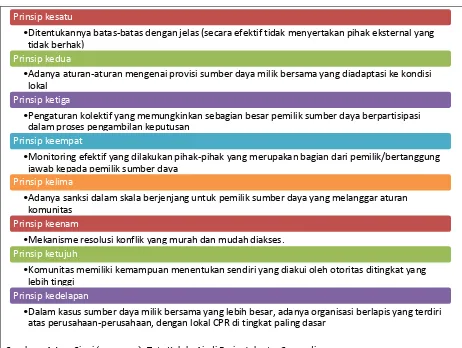

Prinsip kesatu

•Ditentukannya batas-batas dengan jelas (secara efektif tidak menyertakan pihak eksternal yang tidak berhak)

Prinsip kedua

•Adanya aturan-aturan mengenai provisi sumber daya milik bersama yang diadaptasi ke kondisi lokal

Prinsip ketiga

•Pengaturan kolektif yang memungkinkan sebagian besar pemilik sumber daya berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan

Prinsip keempat

•Monitoring efektif yang dilakukan pihak-pihak yang merupakan bagian dari pemilik/bertanggung jawab kepada pemilik sumber daya

Prinsip kelima

•Adanya sanksi dalam skala berjenjang untuk pemilik sumber daya yang melanggar aturan komunitas

Prinsip keenam

•Mekanisme resolusi konflik yang murah dan mudah diakses.

Prinsip ketujuh

•Komunitas memiliki kemampuan menentukan sendiri yang diakui oleh otoritas ditingkat yang lebih tinggi

Prinsip kedelapan

16

Skor Peringkat Global Peringkat di Kawasan

Keseluruhan 5.0 67 dari 128 negara 13 dari 20 negara

Lingkungan Hukum dan Politik 4.4 70 dari 128 negara 12 dari 20 negara

Hak kepemilikan fisik 6.5 36 dari 128 negara 9 dari 20 negara

Hak kepemilikan intelektual 4.2 98 dari 128 negara 15 dari 20 negara Sumber: http://internationalpropertyrightsindex.org/country?s=indonesia

Berdasarkan tabel tersebut maka ruang untuk perbaikan skor indeks hak kepemilikan Indonesia masih sangat terbuka lebar. Hasil korelasi antara perlindungan terhadap hak kepemilikan dan tingkat pembangunan ekonomi sangat jelas dimana negara-negara maju secara ekonomi memliki indeks hak kepemilikan juga yang tinggi. Negara di kawasan Asia dan Pasifik misalnya Singapura memiliki skor 8,1, Jepang mempunyai skor 8,1, Hongkong memiliki skor 7,8. Begitu pula sebaliknya negara yang tidak terlindungi hak kepemilikannya umumnya negara yang masih tertinggal dalam pembangunan ekonomi. Misalnya di kawasan Asia-Pasifik: Myanmar (2,8), Banglades (2,8), dan Pakistan (3,7).

Dari paparan di atas, dua pendekatan liberal terhadap barang sumber daya milik bersama (common pool resources) – dalam makalah ini adalah kawasan konservasi Taman Nasional- ialah melalui tata kelola CPR yang diajukan oleh Elinor Ostrom dan memastikan hak kepemilikan terjamin dengan dua asumsi terpenting: pertama, pelaku-pelaku ekonomi mencari keuntungan individual serta kesejahterannya masing-masing. Kedua, hanya melalui hak pemilikan yang terjamin dapat membuat individu-individu mengalihkan perhatian keuntungan jangka pendek menjadi keuntungan jangka panjang yang berasal dari sumber daya alam.

Filosof klasik dari masa pencerahan (scotish enlightment) David Hume, seperti dikutip oleh Kiesling (2016:64), mendefinisikan hak kepemilikian sebagai pranata (institusi) mencakup tiga elemen sekaligus: (i). Kepemilikan yang stabil/ajeg. (ii). Dapat dipindahtangankan melalui persetujuan bersama. (iii). Kinerja yang sesuai dengan janji. Permasalahannya kemudian adalah bila hak kepemilikan tidak mudah didefinisikan oleh para pihak. Misalnya hutan sebagai kawasan konservasi selaku sumber daya milik bersama dan barang publik. Dalam standar buku teks ekonomi, kondisi ini dikenal dengan kegagalan pasar (market failure) yang dapat disebabkan oleh adanya eksternalitas, masifnya monopoli, hadirnya informasi asimetris serta barang publik.

17

Kotak 3

Aplikasi Pilihan Publik (public choice)dalam Pengelolaan Lingkungan

Pilihan publik atau public choice secara sederhana menerapkan pendekatan ekonomi ke dalam institusi politik yang relevan. Asumsi dasar dalam ekonomi seperti manusia merupakan agen yang bersifat rasional (rational agent) serta akan bertindak untuk maksimalisasi manfaat pribadi (maximizing utility) dengan minimalisasi biaya yang harus ia keluarkan (cost efficiency). Secara singkat, setiap manusia akan berhitung untung dan rugi dari setiap tindakannya.

Adapun asumsi dasar pilihan publik terhadap pemerintah pada hakikatnya, pemerintah bukan pelaku ekonomi yang serba tahu (omniscient), pelaku ekonomi yang motifnya mulia (benevolent) serta bukan pelaku ekonomi yang bersifat memaksa dan diktatorial (dictatorship). Pemerintah seperti individu memiliki kepentingan personal yang ingin dikejar (self-interest). Dari keempat asumsi dasar pemerintah ini omniscient, benevolent, dictarorship serta self-interest maka adalah sikap bergantung yang berlebihan terhadap campur tangan pemerintah dapat memberikan solusi maksimal hanyalah angan-angan belaka.

Dua kata kunci yang dibahas intensif oleh mazhab pilihan publik adalah perilaku memburu rente (rent-seeking) dan kelompok kepentingan (interest group). Perilaku atau tindakan berburu rente dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak guna mendapat manfaat tertentu melalui upaya mempengaruhi pembuat keputusan politik (Tullock, 2005). Sedangkan kelompok kepentingan (interest group) didefinisikan sebagai kelompok tertenu diluar pengambil keputusan politik yang membawa dan memperjuangkan kepentingan tersebut secara terorganisasi (Tullock, 2005).

Analisis pilihan publik atas regulasi terkait lingkungan merupakan refleksi keputusan dan interaksi dinamis antar berbagai pelaku kebijakan misalnya ilmuwan, politisi, penggiat lingkungan hidup, serta birokrat. Selain empat pelaku tersebut terdapat pula kelompok kepentingan yang berdedikasi kepada isu-isu lingkungan seperti organisasi internasional seperti TNC, WWF, CI juga organisasi lokal seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), serta kelompok penggiat lingkungan lainnya. Kelompok kepentingan membawa dinamika tersendiri dalam diskusi kebijakan melalui pertimbangan ekonomi-politik, hukum, sosial dan politik sebagai “bahan baku” bagi perdebatan yang hidul dan bernas dalam proses pengambilan kebijakan. Dua pilihan yang umumnya ditempuh dalam membuat kebijakan terkait lingkungan diilustrasikan melalui gambar berikut:

Sumber: Oktavinanda (2012), Tullock, Seldon and Brady (2002), Tullock (2005) diolah kembali Aturan Sederhana

(Simple Rules)

Kontrol dan Perintah (Command and

Control)

• Aturan sederhana misalnya pelaku polusi dituntut membayar

kompensasi kepada pihak terkena dampak

• Kontrol dan Perintah misalnya regulasi tertentu yang

18

Taman Nasional sebagai Jasa Ekosistem serta Perubahan Iklim

Jasa lingkungan ialah jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem hutan, yang manfaatnya dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung, yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia maupun lingkungan. Newcome et al (2005) membagi jasa lingkungan secara lebih praktis dalam tujuh kategori umum sebagai berikut:

1. Jasa yang menghasilkan material goods atau barang.

2. Jasa filtrasi dan detoksifikasi (purification and detocsification) antara lain filtrasi dan purifikasi udara, air, tanah.

3. Jasa pendauran (cycling process), misalnya pendauran unsur hara, penyerapan karbon, pembentukan tanah.

4. Jasa regulasi dan stabilisasi (regulation and stabilization), seperti kontrol hama dan penyakit, regulasi iklim, pencegahan erosi dan abrasi, regulasi sumber daya air. 5. Jasa penyediaan habitat (habitat provision), termasuk tempat berlindung dan

tempat tinggal bagi manusia, flora, fauna, dan sumber daya genetika.

6. Jasa regenasi dan produksi (regenation and production), contohnya biomassa untuk makanan, polinasi, distribusi benih.

7. Informasi (information and life-fulfilling), seperti peran dalam kegiatan rekreasi, budaya, spiritual, dan keagamaan.

Sementara itu, kategori lain dari Millenium Ecosystem Assessment pada tahun 2005 membagi jasa lingkungan menjadi empat sebagai berikut (Salzman, 2010:2-3):

Keberadaan Taman Nasional berdasarkan kategori Newcome serta MEA di atas, termasuk ke dalam jasa ekosistem informasi (Newcome) serta jasa ekosistem budaya (MEA). Hal ini dimungkinkan bagi wisatawan yang datang mengunjungi TN dapat mempelajari seluk beluk tentang binatang langka Naga Komodo serta mengenal kebudayaan orang Komodo khususnya serta budaya flores pada umumnya. Bahkan, wisatawan bisa berfoto dengan hewan langka tersebut guna memberikan bukti kongkrit telah berkunjung ke Pulau Komodo bagi teman dan handai taulan yang tidak ikut berkunjung ke Pulau itu.

Kesatu

Jasa penyedia misalnya makanan, air bersih dan fiber

Kedua

jasa daya dukung bagi jasa lainnya seperti pembentukan tanah

19

Konsep ekowisata yang saat ini tengah berkembang pesat dan diyakini dapat menjadi solusi untuk mengkompromikan upaya konservasi dan pemanfaatannya secara lebih berkelanjutan (Saloh, 2005). Melalui ekowisata dapat membantu promosi wisata alam berkelanjutan dengan pelibatan komunitas lokal, serta diyakini menjadi jalan untuk menyeimbangkan pendapatan ekonomi lokal tanpa harus mengorbankan fungsi alamiah kawasan konservasi sebagai pendukung ekosistem. Didalam ekowisata tentu saja akan melibatkan masyarakat lokal beserta budaya yang ada didalamnya, untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Daya tarik ekowisata adalah adanya kesempatan untuk berinteraksi lebih dalam, saling belajar, dan berkomunikasi dengan masyarakat lokal, sembari menikmati alam dan budaya lokal.

Tentang Perubahan Iklim

Indonesia telah lama dikenal sebagai paru-paru dunia, selain Brazil, namun berada pada tingkatan terendah dalam pengelolaan hutan, baik dari sisi konservasi maupun pelestarian. Penyebab rendahnya pengelolaan hutan disebabkan keterbatasan manajemen pemerintah didalam mengelola hutan, yang hingga saat ini masih menjadi tantangan utama pemerintah. Pandangan keterbatasan manajemen pemerintah berpandangan bahwa peran aktif pemerintah seharusnya dapat lebih termanifestasi dalam anggaran pendapatan dan belanja publik. Selain itu, keberlangsungan pembangunan sudah sepatutnya mempertimbangkan kelangsungan hutan yang memiliki peran besar tidak saja secara ekonomi, namun juga sosial, budaya, ekologis, dan menjaga stabilitas iklim global (Saloh, 2015:38).

Hal ini perlu didorong untuk dapat bangkit kembali dengan membenahi regulasi kehutanan mulai dari hulu ke hilir (akan dibahas pada sub-bab berikutnya) dengan memberikan insentif fiskal dan non-fiskal yang memadai guna mendorong berkembangnya usaha hutan tanaman, mengupayakan berbagai alternatif penghasil kayu dan serat dari luar kawasan hutan, seperti ekowisata. Pengelolaan Taman Nasional yang lebih terfokus dan terarah dapat membantu memperbaiki keberlangsungan jangka panjang aset hutan dan alam Indonesia serta mengurangi dampak negatif dan tekanan pada hutan dan lingkungan.

20

Senada dengan Tumiwa, Murdiyarso (2010) menyebutkan pemahaman para pihak terkait perubahan iklim semakin lama semakin baik, pasca Conference of the Parties (COP) ke-13 di Bali tahun 2007. Walaupun begitu, pemahaman di setiap sektor pembangunan dan daerah masih sangat beragam menyangkut perubahan iklim ini karena usia pengenalan isu yang masih sangat muda. Beberapa masalah koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hambatan institusi atau kelembagaan menyangkut kapasitas aparatur pemerintah serta penyederhanaan proses perizinan dan tata kelola yang lebih transparan, sehingga beban biaya transaksi menjadi lebih ringan (Murdiyarso, 2010).

Strategi adaptasi dalam ICCSR mengintegrasikan kerangka penilaian risiko akibat pemanasan global serta dampak perubahan iklim yang telah terjadi dan akan terjadi di Indonesia untuk menentukan tingkat ancaman bahaya iklim dan dampaknya pada sektor-sektor yang relevan. Sedangkan strategi mitigasi dicapai melalui proses analisa terhadap skenario laju emisi GRK pada setiap sektor berdasarkan kajian tingkat pertumbuhan emisi dari sektor-sektor tersebut, dan dilakukan analisa terhadap skenario mitigasi untuk setiap sektor misalnya energi, transportasi, industri, kehutanan dan limbah/sampah (Tumiwa, 2010: 40).

Regulasi Pengelolaan Taman Nasional

Pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan dalam bentuk regulasi guna meberikan landasan hukum bagi pengelolaan Taman Nasional, melalui sistem zonasi. Adapun pedoman zonasi taman nasional merinci sistem dan kriteria zonasi dalam TN meliputi zona di bawah ini:

Sumber: Moeliono et al (2010: 12), Merentas Kebuntuan: Konsep dan panduan pengembangan zona khusus bagi Taman Nasional di Indonesia. Bogor: CIFOR

21

Peraturan yang menyangkut pengelolaan Taman Nasional bervariasi mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Kehutanan, Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maupun Peraturan Daerah. Tabel 3 merangkum peraturan menyangkut pengelolaan TN:

No Peraturan Rincian Peraturan Perundangan

1. Undang-Undang • UU 5/1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya

• UU 41/1999 tentang Kehutanan

• UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Bab 3

• UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Jasa

Lingkungan

• UU 10/2009 tentang Kepariwisataan

• UU 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga Sejahtera

• UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

• UU 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

• UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan

2. Peraturan Pemerintah • PP 28/1985 tentang Perlindungan Hutan

• PP 34/2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan.

• PP 26/2008 tentang RTRWN

• PP 13/1994 tentang Perburuan Satwa Buru

• PP 27/1999 tentang Analisis AMDAL

• PP 22/2007 tentang Pengembangan ekowisata

• PP 36/2010 tentang Pengusahaan pariwisata alam di SM, TN, THR

dan TWA

• PP 28/2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam.

3. Keputusan Presiden

(Keppres)

• Keppres 43/1978 tentang Ratifkasi CITES

• Keppres 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

• Keppres 48/1991 tentang Ratifikasi Ramsar

4. Peraturan Menteri

Kehutanan (Permenhut)

• P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi pengelolaan kawasan

suaka alam dan kawasan pelestarian alam

• P.29/Menhut-II/2006 tentang Perubahan pertama atas Kepmen

Kehutanan No.6186/Kpts-II/2002 tentang pedoman zonasi Taman Nasional

• P.03/Menhut-II/2007 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis

Balai Taman Nasional

• P.11/Menhut-II/2007 tentang pembagian rayon TN, THR dan TWA

• P.49/Menhut-II/2010 tentang Pengusaha pariwisata alam di SM,

TN, THR, TWA

• No.689/Kpts-II/1989 tentang Perijinan usaha di zona pemanfaatan • No.878/Kpts-II/1992 tentang Tarif masuk ke TN, THW dan TL

• No.446/Kpts-II/1996 tentang Tata cara permohonan, pemberian

izin dan pencabutan izin pengusaha pariwisata alam

5. Keputusan Dirjen PHKA • No.59/Kpts/DJ-VI/1993 tentang Pedoman penyusunan rencana

pengelolaan TN

• No.129/Kpts/DJ-VI/1996 tentang Pengelolaan KSA, KPA, TB dan HL

22

Sumber: Yani Saloh (2015: 4-6), Kajian Kebijakan Taman Nasional: Tantangan Konservasi, Peluang Ekonomi dan Menjaga Stabilitas Iklim

23

Bab 3

Diskusi Kebijakan

Dalam diskusi kebijakan, penulis menyajikan pembahasan makalah ini yang terdiri atas beberapa sub-bab antara lain: pertama, lokasi TN Komodo dan kondisi geografis serta demografis Kabupaten Manggarai Barat. Kedua, potensi ekowisata TN Komodo dalam penyediaan kesempatan berusaha bagi warga Kabupaten Manggarai Barat. Pada sub-bab kedua juga penulis memotret kondisi kemiskinan yang dialami wilayah Pulau Komodo.

Ketiga, dinamika pengelolaan TN Komodo yang dikaji dari sisi konflik antara warga dengan pengelola TN Komodo, perspektif historis serta pendekatan liberal terhadap pengelolaan sumber daya milik bersama dipergunakan dalam membahas dinamika pengelolaan Taman Nasional tersebut. Keempat, politik anggaran Dirjen PHKA Kementerian LH dan Kehutanan dalam kaitannya dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, menggunakan perspektif public choice.

Lokasi TN Komodo, Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Manggarai Barat

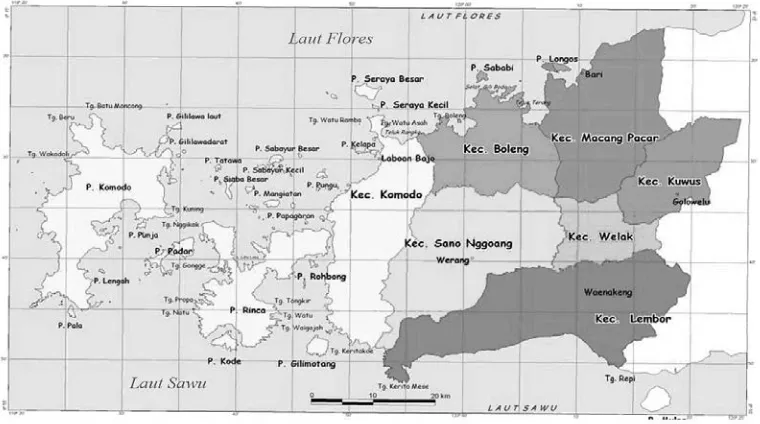

Taman Nasional Komodo berada di Pulau Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. TN terdiri atas tiga pulau besar: Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar serta beberapa pulau kecil. Wilayah daratan meliputi luas 603 km persegi dan luas wilayah total seluas 1817 km persegi. Kabupaten Manggarai Barat terdiri atas 10 kecamatan yaitu: Kecamatan Komodo, Boleng, Sano Nggoang, Mbeliling, Lembor, Welak, Lembor Selatan, Kuwus, Ndoso, dan Macang Pacar. Kabupaten Manggarai Barat memiliki luas daratan mencapai 2.947,50 km persegi, yang terdiri dari daratan Flores dan beberapa pulau besar seperti Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Longgos serta beberapa pulau kecil lainnya.

Kabupaten Mangarai Barat adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang Undang No. 8 Tahun 2003. Luas wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah 9.450 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 2.947,50 km² dan wilayah lautan 6.052,50 km persegi (RPJMD 2011 - 2015:9). Dari keseluruhan wilayah daratan tersebut, baru 39.771 ha atau 13,5% wilayah yang digunakan. Penggunaan wilayah sebagian besar untuk tegalan/ladang 8,6%, sawah 3,88%, perkebunan 0,75%, dan pemukiman 0,27%.

24

Manggarai Barat 22%. Beberapa desa di sekitar kawasan wisata memiliki banyak warga yang miskin dengan lingkungan yang kumuh (PPPI, 2012). Kabupaten Manggarai Barat memiliki banyak lokasi yang berpotensi. Paling tidak sebanyak 23 lokasi obyek wisata telah diidentifikasi oleh Pemda. Dari 23 lokasi tersebut terdapat 12 obyek wisata yang telah dipromosikan oleh para pelaku pariwisata. Kedua belas obyek wisata ini adalah Taman Nasional Komodo, Lokasi Menyelam (Diving), Pulau Bidadari, Pulau Seraya, dan Pulau Kanawa. Obyek wisata yang sedang dimulai promosi wisatanya yaitu: Gunung Lime Stone, Danau Kawah Vulkanik, Gua Ular, Kampung Tradisional, Air Terjun Cunca Rami, Canyon Cunca Wulang, serta berbagai hiking maupun trekking lainnya.

Karakteristik dari obyek wisata di Manggarai Barat sayangnya masih didominasi oleh belum mempunyai citra merek yang kuat di kalangan wisatawan domestik apa lagi wisatawan internasional. Di samping itu, pengemasan dan paket wisata yang unik masih terbatas untuk TN Komodo, yang memang terdapat Naga Komodo tinggal didalamnya. Lama kunjungan yang masih singkat serta faktor pendorong wisatawan kembali (repetisi), akses menuju lokasi wisata, dan fasilitas yang masih minim.

Gambar 4 di bawah ini mengilustrasikan lokasi Taman Nasional Komodo beserta wilayah Kabupaten Manggarai lainnya.

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Komodo

Adapun tipe-tipe Zonasi yang beada di Taman Nasional Komodo6 sebagai berikut:

• Zona Inti, zona ini memiliki luas 34.311 Ha dan merupakan zona yang mutlak dilindungi, di dalamnya tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia, kecuali yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian

25

• Zona Rimba, zona ini memiliki luas 66.921,08 Ha merupakan zona yang di dalamnya tidak diperbolehkan adanya aktivitas manusia sebagaimana pada zona inti kecuali kegiatan wisata alam terbatas.

• Zona Perlindungan Bahari, zona ini memiliki luas 36.308 Ha adalah daerah dari garis pantai sampai 500 m ke arah luar dari garis isodepth 20 m sekeliling bats karang dan pulau, kecuali pada zona pemanfaatan tradisional bahari. Pada zona ini tidak boleh dilakukan kegiatan pengambilan hasil laut, seperti halnya pada zona inti kecuali kegiatan wisata alam terbatas.

• Zona Pemanfaatan Wisata Daratan, zona ini memiliki luas 824 Ha dan diperuntukkan secara intensif hanya bagi wisata alam daratan.

• Zona Pemanfatan Wisata Bahari, zona ini memiliki luas 1.584 Ha dan diperuntukkan secara intensif bagi wisata alam perairan.

• Zona Pemanfaatan Tradisional Daratan, zona ini memiliki luas 879 Ha, zona yang dapat dilakukan kegiatan untuk mengakomodasi kebutuhan dasar penduduk asli dalam kawasan dengan izin hak khusus pemanfaatan oleh Kepala Balai TN. Komodo.

• Zona Pemanfaatan Tradisional Bahari, zona ini memiliki luas 17.308 Ha, zona yang dapat dilakukan kegiatan untuk mengakomodasi kebutuhan dasar penduduk asli dalam kawasan dengan izin hak khusus pemanfaatan oleh Kepala Balai TN. Komodo. Pada zona ini dapat dilakukan pengambilan hasil laut dengan alat yang ramah lingkungan (pancing, bagan, huhate, dan paying).

• Zona Khusus Permukiman, zona ini memiliki luas 298 Ha, zona untuk bermukim hanya bagi penduduk asli dengan peraturan tertentu dari kepala Balai TN. Komodo bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

• Zona Khusus Pelagis, zona ini memiliki luas 59.601 hektare. Pada zona ini dapat dilakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut lainnya yang tidak dilindungi dengan alat yang amah lingkungan (pancing, bagan, huhate, dan payang) serta kegiatan wisata/ rekreasi.

26

Sumber: BPS (2016) Manggarai Barat dalam Angka

Selain data demografis agama, penulis menyajikan pula jumlah sekolah, Guru dan Murid menurut Tingkatan Pendidikan di Kabupaten Manggarai, data yang tersedia untuk tahun 2013 pada tabel 4 Pendidikan di Manggarai Barat sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan Sekolah Guru Murid

Rata-Sumber : Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Barat

Potensi Ekowisata TN Komodo dan Kendala-Kendalanya

Dalam diskusi tentang ekowisata Taman Nasional Komodo tidak bisa dilepaskan dari kondisi pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Sebelum pariwisata berbasis kawasan konservasi Taman Nasional Komodo dikenal banyak wisatawan.

27

Keberadaan warga Manggarai pada dasarnya adalah petani. Setidaknya terdapat ada 3 kegiatan penduduk asal Manggarai Barat ini: pertama, mereka mengerjakan lahan ladang atau sawah (yang sudah dikenal sejak Abad 15); Kedua, mereka berburu (termasuk mencari ikan dalam waktu-waktu yang memungkinkan; dan ketiga, mereka beternak (Deki, 2011 dalam Zakaria, 2012).

Saat ini, kegiatan pertanian penduduk Manggarai telah pula berkembang ke arah pengusahan tanaman perdagangan (tanaman tahunan), produk utamanya adalah kemiri dan kopi. Sementara itu aktivitas mencari ikan bagi Orang Manggarai yang tinggal di daerah pesisir bukanlah kegiatan ekonomi utama mereka. Aktivitas sebagai nelayan – sebagaimana yang terjadi di desa-desa yang ada di pulau-pulau dan desa-desa pesisir- justru lebih banyak dilakukan oleh penduduk migran yang berasal dari Makassar, Ende, Bima, dan Bajo.

Sementara itu, di Pulau Komodo yang dihuni oleh orang Komodo dan Naga Komodo. Orang Komodo merupakan keturunan dari Orang Manggarai dengan Orang Bima yang menetap di Pulau Komodo. Sejarah lisan menyebutkan bahwa Pasir Panjang di Pulau Rinca, pendahulu pendatang dari Pulau Solor, yang menetap di Pulau Rinca setelah pulang dari Perang Aceh (akhir Abad 18), yang kemudian beranak-pinak setelah memperistri seorang perempuan asal Pulau Komodo (Orang Komodo).

Selain itu, terdapat pula Papagarang, pendatang berasal-usul dari Suku Bajo dengan tradisi semacam sasi masih hidup. Sedangkan Warloka (dan Mesa) adalah dominan suku Bima. Saat ini, di berbagai pulau terdapat penduduk yang berasal dari Bima (mayoritas), Bugis, Makasar, dan Selayar. Kegiatan ekonomi utama adalah nelayan yang mencari ikan di pantai dan lepas pantai.

Daya tarik utama Taman Nasional Komodo yaitu adanya reptil raksasa purba Naga

Komodo (latin: Varanus komodoensis). Disamping itu juga keaslian dan kekhasan

alamnya, khususnya panorama Savana dan Panorama bawah laut. Kesemuanya merupakan daya tarik pendukung yang potensial. Selain atraksi Naga Komodo di Pulau Komodo dan Pulau Rinca, telah mulai pula wisata bahari misalnya, memancing, snorkeling,diving, kano, bersampan. Sedangkan di daratan, potensi wisata alam yang bisa dilakukan adalah pengamatan satwa, hiking, dan berkemah. Mengunjungi Taman Nasional Komodo dan menikmati pemandangan alam yang sangat menawan merupakan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mempunyai visi pembangunan ekonomi berbasis pariwisata, sehingga sektor pariwisata menjadi sumber utama pendapatan asli daerah di masa mendatang. Berdasarkan dokumen Rencana pengembangan pariwisata NTT, Kawasan Pengembangan Pariwisata di kawasan Flores Barat telah dibuat empat klaster sebagai berikut:

28

2. Kawasan pengembangan pariwisata B meliputi obyek wisata di Ruteng dan sekitarnya dengan pusat pengembangan berada di Ruteng. Ruteng adalah pusat pemerintahan Kabupaten Manggarai.

3. Kawasan pengembangan pariwisata C meliputi obyek wisata yang terletak di Pulau Komodo dan pulau-pulau sekitarnya. Kawasan C merupakan kawasan pengembangan wisata yang relatif terbatas.

4. Kawasan pengembangan pariwisata D meliputi obyek wisata di Bajawa dan sekitarnya, termasuk Tanjung 17 Pulau di Kecamatan Riung dengan pusat pengembangan di Bajawa.

Guna menyukseskan klaster kawasan wisata NTT, khususnya Manggarai Barat dan Manggarai maka disusunlah dokymen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berisikan prioritas pembangunan yang akan dilakukan selama tahun 2011 - 20157 adalah:

1. Meningkatkan jumlah obyek wisata pantai (Wisata Bahari) sebagai potensi wisata andalan dengan meningkatkan minat investor lokal, dalam negeri maupun investor asing.

2. Meningkatkan minat masyarakat terhadap obyek wisata heritage (legenda) atau obyek wisata yang memiliki kekhususan tertentu seperti obyek wisata komodo dengan meningkatkan promosi wisata dan nilai tambah obyek wisata.

3. Menjaga kelestarian obyek wisata dengan mengembangkan ekowisata, agrowisata, wisata kuliner, dan obyek wisata budaya local.

4. Membangun dan memelihara infrastruktur penunjang pengembangan pariwisata seperti prasasrana jalan menuju obyek wisata sarana kebersihan lingkungan seperti tempat-tempat pembuangan sampah, arana pengangkutan sampah dan drainase yang baik sehingga tercipta suasana lingkungan yang indah, bersih, dan sehat.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan yang menjadi inti aktivitas riset PPPI tahun 2015 masih ditemui beragam kendala pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo antara lain (PPPI, 2012) sebagai berikut: pertama, belum ditemukan branding yang kuat dan intensif untuk dometik maupun internasional. Kedua, belum ditemukan pengemasan dan promo paket wisata yang unik dibanding obyek wisata lainnya (kecuali Komodo). Ketiga, belum ditemukan pemicu untuk meningkatkan lama kunjungan dan repetisi kunjungan wisata. Keempat, masih banyak kesulitan akses menuju lokasi wisata.

Kelima, fasilitas pendukung pariwisata belum disiapkan dengan baik

Hal yang menyangkut fasilitas pendukung ekowisata belum disiapkan dengan baik memberikan dampak negatif, padahal telah terdapat dalam salah satu dari empat prioritas pembangunan dalam dokumen RPJMD 2010-2015. Dua gambar di bawah ini

7 Dokumen RPJMD sampai tahun 2015 berdasarkan hasil studi PPPI (2012). Saat ini tahun 2016 telah ada

29

memberikan ilustrasi kendala fasilitas pendukung ekowisata yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Fasilitas pendukung belum tersedia dengan baik

mempersulit akses menuju lokasi wisata Sampah organik masih ditemukan di sekitar pantai yang menjadi obyek wisata

Dua gambar di atas adalah ilustrasi kendala faktual bagi pengembangan ekowisata disamping upaya pengembangan pariwisata yang belum maksimal. Adanya disparitas atau kesenjangan antara kawasan klaster C dan klaster A, perkembangan kawasan TN Komodo belum diikuti perkembangan kawasan lainnya di Labuan Bajo. Menurut observasi Yando Zakaria, penasehat bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat untuk Yayasan Komodo kita, masyarakat belum memperoleh efek pengganda dari pariwisata dikarenakan beragam penyebab diantaranya: kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan alam masih rendah, kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah anorganik tidak pada tempatnya yang mengonfirmasi temuan observasi lapangan PPPI.

Paparan Zakaria juga memaparkan bahwa keterkaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan sektor pariwisata masih relatif sangat tipis dalam arti jasa ekowisata belum dapat dimaksimalkan sesuai konsep ideal yang kerap menjadi contoh baik (best practice). Disamping jubga rendahnya kapasitas penduduk yang masih belum terangkat dari masalah struktural seperti pendidikan dan kemiskinan serta masih minimnya keberadaan dan kontribusi pengusaha lokal.

Hasil studi PPPI lain yang juga berguna disajikan ialah efek pengganda dari ekowisata Taman Nasional Komodo bagi perekonomian Kabupaten Manggarai Barat. Tabel 5 di bawah ini menjadikan estimasi biaya yang dikeluarkan wisatawan untuk mengunjungi Labuan Bajo dan mengunjugi Taman Nasional Komodo.

Pengeluaran Nilai (Rp) % Penerima

30

Sumber: Hasil riset Paramadina Public Policy Institute (2012)

Bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan pelaku ekonomi wisata TN Komodo perlu mendesain model pembayaran jasa ekowisata yang lebih sesuai (proper). Bisa kita bayangkan kontribusi yang dikeluarkan wisatawan hanya 2% dari total pengeluaran untuk berwisata ke Taman Nasional serta wilayah lain di Labuan Bajo.

Salzman (2010) mengemukakan acap kali jasa ekosistem misalnya ekowisata tidak dinilai secara tepat, sehingga tidak ada insentif untuk memperbaiki kualitas infrastruktur pendukung. Agar wisatawan tetap tertarik untuk mengunjugi Labuan Bajo dan TN Komodo bila retribusi Taman Nasional dan Pemerintah Daerah dinaikkan, maka perlu dilakukan survei berbasis wisatawan. Survei dan riset dapat bertanya keinginan untuk membayar (willingness to pay) wisatawan terhadap jasa ekowisata yang lebih sesuai.. Disamping memperbaiki struktur biaya secara alamiah penting dilakukan ialah mendorong dan menumbuhkan pengusaha menengah kecil bidang jasa penginapan, transportasi, makanan-minuman, dan cinderamata agar dapat menurunkan biaya-biaya lainnya dengan kompetisi dan persaingan usaha yang sehat.

Kotak 4

Apa selanjutnya untuk ekowisata TN Komodo

Secara berturut-turut beragam kegiatan promosi pariwisata digelar, antara lain penyelenggaraan Sail Komodo (2013) yang menelan anggaran sekitar 3,7 triliun dan penyelenggaraan Tour de Flores dengan anggaran sebesar 32 miliar. Ditambah perbaikan bandara udara senilai 191 miliar disertai penambahan jumlah maskapai, landasan pacu yang diperpanjang, dan jam terbang yang diperlama, dan menfasilitasi peningkatan jumlah kapal pesiar yang datang ke Labuan Bajo meningkat. Semua kegiatan itu difasilitasi pejabat dan pemimpin daerah (Afioma, 2016).

Jumlah kunjungan wisatawan ke TN Komodo terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 sebanyak 31.365 orang. Terdiri dari Wisman 26.631 orang, Wisnus 4.284 orang, lokal 450 orang.

Tahun 2011 berjumlah 41.443 orang. Terdiri dari Wisman 36.011 orang, Wisnus 5.432 orang dan tidak ada data untuk tamu lokal. Pada tahun 2010 jumlah pengunjung sebanyak 41.117 orang. Data

31

terkini dari BPS untuk tahun 2015, peringkat lima pengunjung terbanyak dari dalam negeri 19.215 orang, Australia 9.055 pengunjung, Amerika 8.557 pengunjung, Jerman sebanyak 7.834 orang, dan Perancis 6.933 orang wisatawan.

Usulan langkah ke depan untuk ekowisata di Taman Nasional Komodo, beberapa aktivitas usulan melalui:

Selain langkah-langkah di atas, perlu dipersiapkan untuk mendesain klaster wisata tidak hanya Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo, klaster pertama meliputi Bali, Lombok, Komodo dan Flores. Klaster kedua meliputi Makassar, Toraja, Wakatobi, Komodo, dan Flores.

Sumber: Hasil Riset Lapangan Paramadina Public Policy Institute (2012) diolah kembali penulis

Pada bagian ketiga diskusi kebijakan, penulis memaparkan dinamika pengelolaan Taman Nasional Komodo guna memberikan perspektif yang lebih luas, kompleksitas memajukan ekowisata di kawasan konservasi. Tidak mudah memperoleh materi dan bahan diskusi, riset Karl Bradnt di tahun 2003 dan laporan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) disajikan sebagai narasi dinamika pengelolaan kawasan konservasi. Bagian ketiga adalah realitas faktual dari pengelolaan Taman Nasional dengan segenap dinamika dan perilaku para pihak didalamnya.

Dinamika Pengelolaan TN Komodo

Pada bagian ini dibahas dinamika pengelolaan TN Komodo yang telah mulai beroperasi sejak 1980. Sedikit mengulas keunikan Taman Nasional komodo terletak di

•Branding pada lokasi dan

obyek unik

•Gabungan paket wisata serta aktivitas klaster lebih kongkrit

•Kegiatan budaya dan kesenian sebagai bagian paket ekowisata

•Usaha Kecil dan Menengah penopang lebih banyak

32

kawasan WallaceaIndonesia8. Kawasan Wallacea terbentuk dari pertemuan dua benua yang membentuk deretan unik kepulauan bergunung api, dan terdiri atas campuran burung serta hewan dari kedua benua Autralia dan Asia. Dengan menggunakan perspektif tata kelola sumber daya milik bersama dari Ostrom (1990), taman nasional seperti juga hutan konservasi, irigasi, akuifer serta contoh-contoh lainnya. Bagi Ostrom, pilihan antara privatisasi maupun nasionalisasi commons9, bukanlah kebijakan yang bisa ditempuh. Privatisasi bermakna menyerahkan pengelolaan sumber daya milik bersama kepada pasar atau swasta sama berbahayanya dengan nasionalisasi sumber daya yang bermakna campur tangan negara yang dominan.

Dinamika pengelolaan TN sebagai sumber daya bersama dapat kita potret melalui studi walhi mencatat bahwa hingga tahun 2003 telah terjadi beberapa pengusiran rakyat dari kawasan konservasi di Indonesia, diantaranya di TN Lore Lindu, TN Kutai, TN Meru Betiri, TN Komodo, TN Rawa Aopa Watumoi, TN Taka Bonerate, TN Kerinci Seblat dan beberapa kawasan lainnya. Bahkan di TN Komodo, masyarakat nelayan hingga saat ini dilarang melakukan aktivitas penangkapan ikan di kawasan tangkap tradisional mereka yang diklaim sepihak sebagai zona inti taman nasional.

Pada laporan walhi yang berjudul “Taman Nasional Komodo: Saat Nelayan Tak Boleh Lagi Mencari Ikan” beberapa temuan kunci diantaranya: Kawasan TNK merupakan wilayah tangkapan ikan "favorit" bagi nelayan Sape, pulau maupun daratan (Labuan bajo). Sejak ditetapkannya kawasan ini sebagai wilayah Taman Nasional Komodo, mulai banyak terjadi tindak kekerasan yang dialami masyarakat, tidak kurang dari 10 nyawa melayang, 3 orang hilang dan puluhan bahkan ratusan nelayan yang mendapatkan tindak kekerasan dari aparat dan data terakhir 9 nelayan ditangkap pada tanggal 25 April 200310. Selain data dari situs tersebut, penulis tidak mendapatkan data terkini tindak kekerasan atau konflik antara aparat dengan nelayan setempat. Adapun data BPS Kabupaten Manggarai Barat tidak merinci detail “cerita” tindak kekerasan.

Adanya larangan melakukan aktivitas nelayan di wilayah TNK telah menjadikan masyarakat semakin sengsara dan termarginalkan, alasan pelarangan yang selalu didengungkan oleh pihak berwenang adalah karena penggunaan destructive fishing oleh nelayan. Sayangnya solusinya kemudian adalah penutupan akses rakyat atas sumber kehidupannya.

TNC pun merekomendasikan untuk dilakukan perubahan pola kerja masyarakat seperti menjadi pengrajin, melakukan penangkaran ikan dan lain-lain. Namun yang harus diperhatikan adalah bahwa masyarakat di wilayah Pulau Komodo sebagai nelayan, tidaklah mudah untuk melakukan perubahan yang sifatnya kultural sebagaimana dinyatakan pula dalam studi-studi lain misalnya laporan penelitian antropologis Brandt (2003) dan Zakaria (2012).

8 https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Komodo

9 Lihat Kiesling (2016:65-67), Responsibility and the Environment dalam Tom G Palmer (eds) (2016), State

Control or Self-Control? You Decide, Ottawa: Jameson Book, Inc.