I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

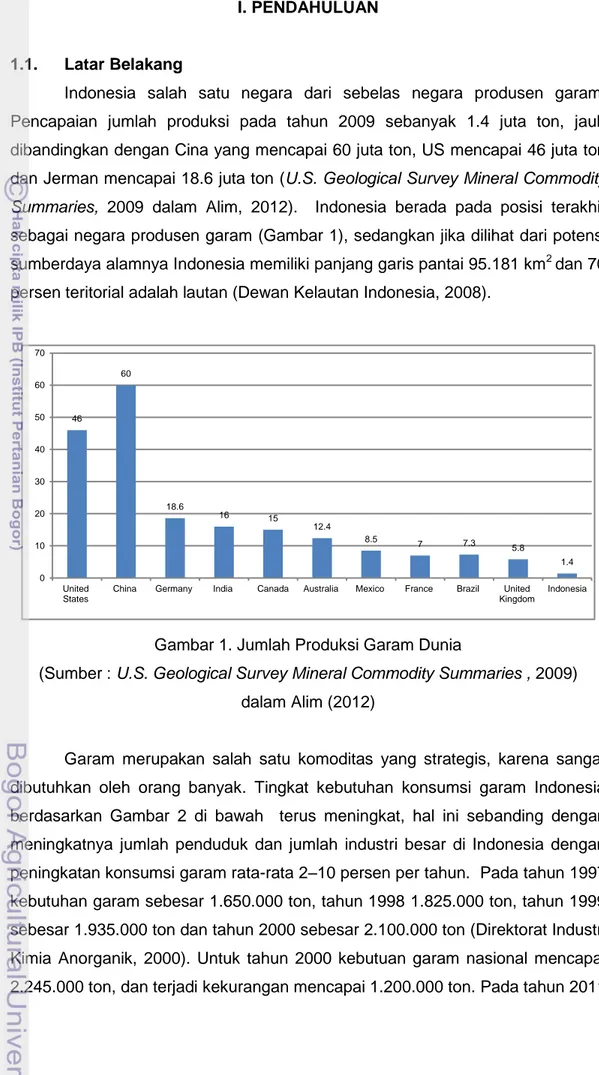

Indonesia salah satu negara dari sebelas negara produsen garam. Pencapaian jumlah produksi pada tahun 2009 sebanyak 1.4 juta ton, jauh dibandingkan dengan Cina yang mencapai 60 juta ton, US mencapai 46 juta ton dan Jerman mencapai 18.6 juta ton (U.S. Geological Survey Mineral Commodity Summaries, 2009 dalam Alim, 2012). Indonesia berada pada posisi terakhir sebagai negara produsen garam (Gambar 1), sedangkan jika dilihat dari potensi sumberdaya alamnya Indonesia memiliki panjang garis pantai 95.181 km2 dan 70 persen teritorial adalah lautan (Dewan Kelautan Indonesia, 2008).

46 60 18.6 16 15 12.4 8.5 7 7.3 5.8 1.4 0 10 20 30 40 50 60 70 United States

China Germany India Canada Australia Mexico France Brazil United Kingdom

Indonesia

Gambar 1. Jumlah Produksi Garam Dunia

(Sumber : U.S. Geological Survey Mineral Commodity Summaries , 2009) dalam Alim (2012)

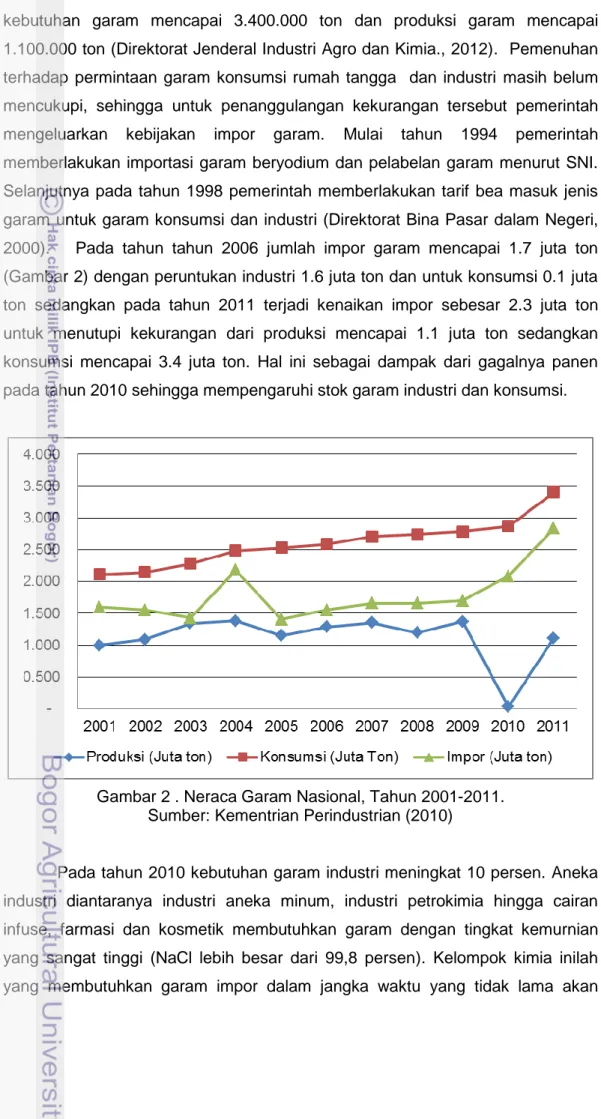

Garam merupakan salah satu komoditas yang strategis, karena sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Tingkat kebutuhan konsumsi garam Indonesia berdasarkan Gambar 2 di bawah terus meningkat, hal ini sebanding dengan meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah industri besar di Indonesia dengan peningkatan konsumsi garam rata-rata 2–10 persen per tahun. Pada tahun 1997 kebutuhan garam sebesar 1.650.000 ton, tahun 1998 1.825.000 ton, tahun 1999 sebesar 1.935.000 ton dan tahun 2000 sebesar 2.100.000 ton (Direktorat Industri Kimia Anorganik, 2000). Untuk tahun 2000 kebutuan garam nasional mencapai 2.245.000 ton, dan terjadi kekurangan mencapai 1.200.000 ton. Pada tahun 2011

kebutuhan garam mencapai 3.400.000 ton dan produksi garam mencapai 1.100.000 ton (Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia., 2012). Pemenuhan terhadap permintaan garam konsumsi rumah tangga dan industri masih belum mencukupi, sehingga untuk penanggulangan kekurangan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan impor garam. Mulai tahun 1994 pemerintah memberlakukan importasi garam beryodium dan pelabelan garam menurut SNI. Selanjutnya pada tahun 1998 pemerintah memberlakukan tarif bea masuk jenis garam untuk garam konsumsi dan industri (Direktorat Bina Pasar dalam Negeri, 2000). Pada tahun tahun 2006 jumlah impor garam mencapai 1.7 juta ton (Gambar 2) dengan peruntukan industri 1.6 juta ton dan untuk konsumsi 0.1 juta ton sedangkan pada tahun 2011 terjadi kenaikan impor sebesar 2.3 juta ton untuk menutupi kekurangan dari produksi mencapai 1.1 juta ton sedangkan konsumsi mencapai 3.4 juta ton. Hal ini sebagai dampak dari gagalnya panen pada tahun 2010 sehingga mempengaruhi stok garam industri dan konsumsi.

Gambar 2 . Neraca Garam Nasional, Tahun 2001-2011. Sumber: Kementrian Perindustrian (2010)

Pada tahun 2010 kebutuhan garam industri meningkat 10 persen. Aneka industri diantaranya industri aneka minum, industri petrokimia hingga cairan infuse, farmasi dan kosmetik membutuhkan garam dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi (NaCl lebih besar dari 99,8 persen). Kelompok kimia inilah yang membutuhkan garam impor dalam jangka waktu yang tidak lama akan

mencapai 10,0 juta per tahun (Kementrian Perindustrian 2012). Dari Tabel 1 dibawah dapat dilihat kebutuhan garam impor untuk kelompok CAP mencapai angka 56 persen dari total kebutuhan nasional. Kebutuhan untuk kelompok CAP rata-rata mempunyai standar yang cukup tinggi. Sampai saat ini seluruh kebutuhan untuk industri CAP dan sebagian untuk farmasi selalu mengandalkan impor. Garam impor diminati industri terutama terkait faktor mutu dan harga yang bersaing. Pada tahun 2006 garam impor masih sekitar 8 persen untuk konsumsi dan 92 persen untuk industri, perkembangan tahun 2010 mencapai 45 persen untuk konsumsi dan 55 persen untuk industri. Sedangkan pada tahun 2011 terjadi penurunan menjadi 35 persen untuk kebutuhan konsumsi.

Perkembangan garam impor digunakan tidak hanya untuk kebutuhan industry tetapi untuk memenuhu kebutuhan konsumsi. Pada Tabel 1 total nilai impor pada tahun 2010 sejumlah 3.2. juta ton digunakan untuk kebutuhan industry dan konsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sisanya diandalkan dari produksi garam rakyat.

Tabel 1. Penggunaan Garam Impor untuk Industri Tahun 2005-2010

No Jenis Industri Tahun

2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 CAP 1,483,136 1,474,529 1,563,184 1,562,7 76 1,535,994 1,667,70 0 2 Farmasi dan Kesehatan 7,783 6,200 9,272 11,639 10,634 13,047 3 Industri Pakan Ternak 399,807 525,490 570,209 479,927 410,652 267,367 4 Aneka Pangan 235,170 246,488 312,072 384,791 408,832 426,414 5 Nelayan, Pengasinan dan Es Batu 444,142 394,137 411,391 451,093 370,244 695,863 6 Pengeboran Minyak 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 7 Penyamakan Kulit 62,518 62,398 62.248 61,773 61,490 31,283 8 Tekstil 685 746 756 739 808 893 Jumlah aaaaaaaaaaaa aaaaaaahah 2,760,246 2,836,99 4 3,056,13 9 3,079,7 46 2,925,662 3,227,56 8

Sumber: Kementrian Perindustrian (2012)

Pada produksi garam rakyat, produksi garam dengan kadar garam NaCl didapatkan relatif jarang mencapai 90 persen. Oleh karena itu produksi garam rakyat masih banyak dibawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Perbedaan antara produksi dan konsumsi standar kualitas tinggi ini dipengaruhi oleh belum optimalnya produksi garam kualitas baik yang diproduksi oleh garam rakyat. PT Garam sebagai lembaga pengelola pasar dan stock garam tidak bisa

menampung garam yang dihasilkan oleh petani garam karena kualitas yang disyaratkan (K1) dengan kadar NaCl lebih dari 96 persen tidak bisa di penuhi (Suherman, et al., 2011).

Produksi garam nasional umumnya diusahakan di tambak rakyat. Selain itu ada yang diusahakan oleh perusahaan swasta dan PT Garam sendiri. Pada tahun 2007 dan tahun 2008 produktifitas tambak garam mencapai 49 ton per hektar (Tabel 2) dengan luasan tambak garam mencapai 19.664 hektar. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan produktifitas menjadi 61 ton per hektar, sedangkan pada tahun 2010 mencapai 1,5 ton per hektar. Pada tahun 2011 masa kemarau relative lebih panjang dari pada tahun 2010, sehingga hal ini berpengaruh terhadap peningkatan produktifitas garam pada tahun tersebut meningkat mencapai 71 ton per hektar. Dengan demikian usaha garam rakyat sangat dipengaruhi oleh panjang kemarau yang terjadi tiap tahun (Upe, 2000).

Tabel 2. Daerah dan Produksi Garam di Indonesia Tahun 2007-2011

Propinsi Produksi (Juta ton)

2007 2008 2009 2010 2011 Jawa Barat 0.900 0.900 0.110 0.005 0.131 Jawa Tengah 1.500 0.150 0.170 0.005 0.198 Jawa Timur 0.570 0.600 0.470 0.007 0.850 NTB 0.450 0.420 0.470 0.005 0.069 NTT 0.500 0.480 0.540 0.003 0.067 Sulsel 0.480 0.480 0.480 0.003 0.065 Sulteng 0.140 0.130 0.160 0.001 0.020 Jumlah 0.970 9.970 1.200 0.030 1.400

Sumber: Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia (2012), diolah

Teknologi yang digunakan petani garam di Indonesia umumnya banyak menggunakan teknologi tradisional madurase. Kelemahan dari teknik turun temurun ini rata-rata menghasilkan kualitas garam termasuk K2 dan K3 (Hernanto dan Kwartatmono, 2000) dan (Dirjen KP3K, 2011). Dengan teknologi sederhana pada usaha garam rakyat, belum optimal dalam pelaksanaan siklus pengolahan garam (Sumatraco, 2000). Siklus usaha garam rakyat sering terjadi perpendekan masa hari produksi yang seharusnya satu bulan, tetapi usaha garam rakyat hanya sekitar tiga minggu. Hal ini akan mempengaruhi terhadap hasil garam Kristal yang tidak mencapai sesuai dengan SNI dengan ukuran NaCl lebih dari 95 persen. Perkembangan kualitas produksi garam belum banyak perubahan (Tabel 3). Rata-rata kualitas produksi garam rakyat tiap tahun 50 persen masih K2. Mutu garam rakyat di Nusa Tenggara Barat (NTB) berkadar NaCl 84.14

persen dengan warna putih keruh. Mutu garam dengan karakteristik tersebut masih belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (Rachman, 2011).

Tabel 3. Perkembangan Kualitas Garam Rakyat Tahun 2004-2009 (dalam persen)

No Kualitas 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 K1 15 20 25 30 46 42

2 K2 35 40 45 50 44 50

3 K3 50 40 30 20 10 8

Sumber : (Dirjen KP3K, 2011), diolah

Besarnya potensi pengembangan industri garam serta banyaknya faktor yang menghambat perkembangan usaha garam rakyat, maka pemerintah mendorong upaya tersebut dengan berbagai program dan kebijakan (Dirjen KP3K), Pengembangan industri garam rakyat diarahkan pada peningkatan kualitas dan produktivitas garam di sentra produksi, pembangunan infrastruktur saluran-saluran primer dan lahan penampungan air laut, ektensifikasi dengan cara pembukaan lahan-lahan yang tidak produktif dan lahan baru (ekstensifikasi), dan kebijakan harga dasar garam di tingkat petambak (farm gate price). Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong perkembangan industri hulu (on-farm) garam serta memberikan kontribusi terhadap program swasembada garam tahun 2014 dan kesejahteraan petambak garam yang merupakan salah satu komponen utama dalam industri garam rakyat karena 80 persen produksi garam dihasilkan oleh garam rakyat.

1.2. Permasalahan

Sebagai salah satu negara produsen garam di dunia dan potensi lahan garam yang luas, diharapkan usaha garam rakyat dapat menjadi faktor keberhasilan swasembada garam. Potensi lahan tambak di Indonesia pada tahun 2011 sebanayak 33,854.36 hektar, dengan pemanfaatan lahan produksi baru mencapai 71 persen (Tabel 4). Produktifitas garam tiap tahun cenderung berfluktuasi (Gambar 3) dengan jumlah lahan yang tidak mengalami pertumbuhan. Mulai tahun 2007 sampai tahun 2010 tingkat produktifitas terus menurun, sedangkan pada tahun 2011 terjadi peningkatan 63 persen.

Produktifitas masing-masing wilayah berbeda-beda. Produktifitas garam di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan pada tahun 2011 di atas 70 ton/ha, sedangkan jawa barat rata-rata mencapai 65 ton/ha. Fluktuasi

produktifitas ini dipengaruhi oleh musim yang berhubungan dengan jumlah hari kemarau sebagai hari yang digunakan untuk berproduksi garam (Purbani, 2000; BMKG, 2012). Kondisi produktifitas yang berfluktuasi seperti ini dapat ditingkatkan melalui intensifikasi atau perbaikan teknologi (Kusnadi, et al., 2011) terlebih teknologi produksi garam yang digunakan masih sangat tradisional (Rochwulaningsih, 2012). 88.84 81.69 51.82 2.79 65.25 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2007 2008 2009 2010 2011 Produktifitas (ton/ha)

Gambar 3 . Tingkat produktifitas garam , Tahun 2007-2011. Sumber: Kementrian Perindustrian (2010), diolah

Tabel 4. Luas Lahan Produksi dan Potensi di Indonesia Pada Tahun 2011

Propinsi Luas lahan produksi

(Ha)

Luas lahan potensial (Ha) Produktifitas (ton/ha) Jawa Barat 3,499.81 5,692.30 65.35 Jawa Tengah 6,138.36 2,294.72 73.28 Jawa Timur 10,313.28 7,632.15 69.43 Bali 114.06 100.00 29.28 NTB 2,247.33 5,155.85 60.42 NTT 210.97 11,113.71 28.26 Sulsel 1,513.40 1,758.36 71.45 Gorontalo 75.00 100.00 25.00 Sulteng 18.73 7.27 53.40 Jumlah 24,130.93 33,854.36 65.29

Sumber : (Dirjen KP3K, 2011), diolah

Untuk meningkatkan produksi garam, pemerintah mengembangkan program pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR) dengan cara ekstenfisikasi. Penambahan jumlah area produksi (ektensifikasi) merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan produksi garam sebagai kebijakan swasembada garam (Dirjen KP3K, 2012). Dengan adanya program diperkirakan pada tahun 2014 dapat meningkatkan produksi dengan capaian luas lahan yang

digunakan di Kabupaten Indramayu sejumlah 1,9 ribu hektar dan tingkat produktifitas 90 ton/ha (Diskanla Kab. Indramayu, 2012). Upaya ini lebih memungkinkan untuk meningkatkan produksi mengingat potensi lahan kosong masih besar, dan belum digunakan oleh usaha budidaya tambak lainnya (Dirjen KP3K, 2011).

Sub-sistem hulu agribisnis garam didominasi oleh kegiatan pengelolaan garam dengan teknologi tradisional. Produser dalam hal ini adalah kelompok-kelompok petambak yang bergerak pada sub-sistem on-farm termasuk di Kabupaten Indramayu terbagi menjadi kelompok pemilik lahan sempit kurang dari 0.5 hektar, kelompok petambak buruh/garap bagi hasil dan kelompok petambak sewa lahan (Rochwulaningsih, 2007). Petambak garam di Kabupaten Indramayu mencapai 2.8 ribu petambak (Tabel 5) yang didominasi oleh petambak sewa, bagi hasil, dan pemilik-garap yang tersebar di 3 kecamatan sentra garam (Diskanla Kab. Indramayu, 2012).

Tabel 5. Jumlah Petambak Garam di Kabupaten Indramayu Tahun 2011

No Kecamatan Sewa Bagi hasil Pemilik

1 Kandanghaur 333 167 136

2 Losarang 1093 468 223

3 Krangkeng 434 186 124

Jumlah 1,971 844 483

Sumber : (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, 2011), diolah

Dalam tata niaga pemasaran garam kelompok petambak terbagi menjadi : 1) kelompok petambak garam yang memliki hubungan dengan tengkulak, 2) kelompok petambak yang berhubungan dengan kelembagaan kelompok asosiasi garam, dan 3) kelompok yang tidak memiliki ikatan jaringan baik dengan tengkulak, juragan tanah atau dengan asosiasi (Suherman, et al., 2011). Dengan berbagai karakteristik petambak dari sosial, ekonomi dan kekuatan pasar terjadi kesenjangan pendapatan dari perbedaan-perbadaan harga tingkat yang diterima petambak (farm gate price) antara petambak dengan agen pemasaran selanjutnya. Penelitian Widiharto (2012) marjin petambak (farmer share) antara petambak dengan retailer akhir di wilayah Jawa Barat mencapai antara 28-56 dengan harga jual garam krosok di tingkat petambak Rp. 300 per kg, dan bahkan dapat mencapai Rp. 150 per kg Dengan rendahnya nilai tersebut petambak kesulitan dalam ketersediaan modal produksi garam yang didapatkan dari pendapatan pada siklus usaha sebelumnya sehingga hal ini berpengaruh

terhadap teknis produksi garam sedangkan usaha garam memiliki karakteristik pengeluaran biaya tenaga kerja yang besar dengan harga tenaga bisa mencapai Rp 60.000/HOK (Darmawan, 2010).

Untuk menutupi kerugian produsen pemerintah mengeluarkan kebijakan harga dasar garam. Tetapi hal tersebut belum sepenuhnya didapatkan oleh petambak garam. Kecenderungan yang ada harga jual garam di tingkat petambak selalu di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga pasar yang banyak diterima oleh petani tahun 2004-2010 dibawah Rp 200/kg untuk kualitas dua (K2) (Gambar 4). Setelah adanya kebijakan harga dasar pun pada tahun 2011, harga dasar garam masih dibawah Rp. 300/kg. Dengan rendahnya harga dasar garam di tingkat petambak menghilangkan insentif ekonomi sehingga membuka kemungkinan petambak akan beralih ke usaha tambak lainnnya.

Gambar 4. Perkembangan harga garam tingkat petambak, Tahun 2005-2011. Sumber: Direktur Jenderal Perdagangan LN (2012), diolah

Alternatif yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan produktifitas usaha garam melalui efisiensi. Hal ini mengingat adanya faktor-faktor lain yang belum tersedia dalam usaha garam rakyat. Kondisi infrastruktur irigasi primer dan skunder yang kurang memadai sebagai fasilitas dasar usaha garam rakyat sehingga berdampak pada produktifitas dan kualitas garam rakyat menjadi rendah (Dirjen KP3K, 2011), Terbatasnya akses jalan produksi yang menjangkau tambak garam rakyat dan titik pengumpul sehingga menghambat jalur

pengangkutan dan distribusi garam rakyat dari area tambak ke gudang garam. Lemahnya akses modal usaha sehingga ketergantungan terhadap pemilik modal yang sekaligus sebagai pemilik lahan berpengaruh terhadap produksi.

Peningkatan produktifitas juga dapat dicapai melalui terobosan teknologi. Terobosan terknologi berkontribusi terhadap pertumbuhan produktiitas faktor total (TFP) (Swastika, 2007). Dengan adanya tambahan teknologi zat aditif ramsol dan teknik ulir penguapan garam dapat meningkatkan produksi dan kualitas garam (Hasan, 2012). Inovasi tambahan teknologi atau cara pengolahan produksi sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan surplus pendapatan petani (Adiyoga, 1999).

Untuk itulah peningkatan produktifitas, dan efisiensi produksi garam menajadi sangat penting dikaji. Dengan berbagai program yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti program pengembangna usaha garam rakyat (PUGAR) diharapkan dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan melalui peningkatan kinerja efisiensi usaha tani (Weersink dan Godah, 1990).

Persoalan yang dianalisis dari permasalahan penelitian ini adalah : 1. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap produksi usaha garam rakyat

di Kabupaten Indramayu ?

2. Apakah produksi garam dilakukan secara efisien, dan faktor apa yang mempengaruhi timbulnya efek inefisiensi teknis tersebut ?

3. Faktor apa yang mempengaruhi terhadap tingkat efisiensi alokatif dan ekonomis usaha garam rakyat di Kabupaten Indramayu ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Menganalisis faktor yang mempengaruhi terhadap produksi usaha garam rakyat

2. Menganalisis faktor penyebab terjadinya inefisiensi teknis didalam produksi garam rakyat di tingkat masing-masing petambak garam

3. Menganalisis tingkat efisiensi alokatif dan ekonomis pada petambak garam di Kabupaten Indramayu

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan untuk mengatasi masalah penelitian.

2. Bagi dunia akademik, penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi awal dalam melakukan analisis faktor produksi industri garam dan kebijakan untuk meningkatkan pengembangan agribisnis garam Indonesia, karena penulis melihat belum banyak penelitian sebelumnya melakukan penelitian produksi garam di wilayah sentra garam Indonesia

3. Bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan ke araha yang lebih baik dalam pengembangan usaha garam rakyat

1.5. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitan

Batasan dan ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Industri garam dianalisis dalam penelitian ini difokuskan pada usaha garam rakyat dengan model madurase.

2. Produk garam yang dianalisis yaitu produk garam mentah (garam krosok) yang dihasilkan oleh petani garam rakyat

3. Data yang digunakan dalam melakukan analisis usaha adalah data produksi pada tahun 2011

4. Variable yang digunakan dalam pemodelan fungsi produksi tidak memasukan variable bio-fisik seperti tingkat curah hujan, kualitas cuaca terik matahari dan tingkat kecepatan angin. Variable tersebut disediakan oleh alam dan sangat mempengaruhi terhadap produksi garam