TINJAUAN PUSTAKA

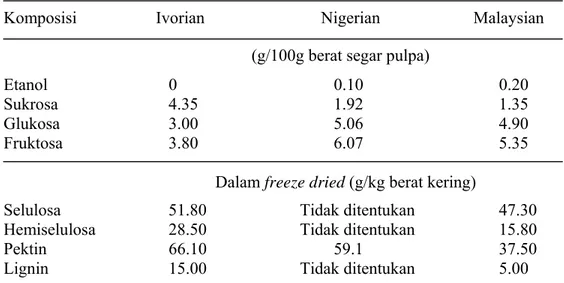

Pulp KakaoKakao lindak paling banyak dibudidayakan di seluruh negara produsen kakao dunia termasuk Indonesia, dan didominasi oleh perkebunan rakyat. Kakao lindak Indonesia ditandai dengan ciri pulp yang tebal, keasaman biji keringnya tinggi. Pulp yang tebal dapat berasal dari buah yang kurang masak atau biji kecil (Suryatmi 1995). Hasil analisis komposisi dari pulp kakao dari Ivorian, Nigerian dan Malaysia dapat dilihat pada Tabel 1 (Pettipher 1986).

Tabel 1. Komposisi pulp kakao Ivorian, Nigerian dan Malaysian (Pettipher 1986)

Komposisi Ivorian Nigerian Malaysian

(g/100g berat segar pulpa)

Etanol 0 0.10 0.20

Sukrosa 4.35 1.92 1.35

Glukosa 3.00 5.06 4.90

Fruktosa 3.80 6.07 5.35

Dalam freeze dried (g/kg berat kering)

Selulosa 51.80 Tidak ditentukan 47.30 Hemiselulosa 28.50 Tidak ditentukan 15.80

Pektin 66.10 59.1 37.50 Lignin 15.00 Tidak ditentukan 5.00

Sekitar 15-25% larutan gula dapat diubah selama fermentasi. Berbagai jenis bahan seperti pati kentang, sirup glukosa, sukrosa, sirup gula tebu, molases tebu dan molases bit dapat digunakan sebagai karbohidrat. Tetapi pada umumnya hanya gula yang dapat dengan cepat dimanfaatkan sebagai sumber karbon dalam fermentasi. Atmawinata et al. (1998) menyatakan bahwa pulp diketahui mempunyai kandungan glukosa antara 10-15% dan air 80-85%. Effendi (2002) menyatakan bahwa, limbah cair pulp kakao dengan kadar gula 12-15% potensial untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai produk proses kimia industri melalui pendekatan bioteknologi.

Komposisi media merupakan faktor yang penting bagi pertumbuhan mikroorganisme. Menurut Purawisastra et al. (1994) komponen media yang diperlukan adalah unsur karbon, nitrogen dan mineral. Pengaruh konsentrasi sukrosa awal yang berbeda pada fermentasi gula pasir dan nira tebu terhadap etanol yang dihasilkan disebabkan karena konsentrasi glukosa pada awal fermentasi untuk kedua medium adalah berbeda. Nira tebu mengandung glukosa lebih besar dari gula pasir karena nira tebu merupakan bahan alami, sehingga molekul glukosanya tidak hanya secara alami sudah mengandung glukosa, tetapi juga berasal dari molekul sukrosa yang terhidrolisis.

Fermentasi Alkohol

Etanol adalah nama kimia dari alkohol, rumus kimianya adalah C2H5OH. Penggunaannya sangat luas antara lain dalam industri kimia, kosmetik, industri minuman, sebagai bahan pelarut dan bahan bakar. Etanol dapat dibuat dari bahan hasil pertanian, seperti bahan yang mengandung turunan gula (molase gula tebu, sari buah), bahan yang mengandung pati, atau bahan yang mengandung selulosa kayu, limbah kayu, onggok, pulp kakao (Hartono 1991).

Gula sederhana seperti glukosa dapat langsung difermentasi menjadi etanol. Bahan yang mengandung senyawa yang lebih kompleks seperti pati atau selulosa harus dihidrolisis menjadi senyawa yang lebih sederhana sebelum difermentasi menjadi etanol. Hidrolisis dapat dilakukan secara kimiawi atau menggunakan enzim. Purawisastra et al. (1994) menjelaskan bahwa medium gula pasir dengan penambahan enzim invertase dapat meningkatkan konsentrasi etanol yang dihasilkan.

Susijahadi et al. (1998) lebih lanjut menjelaskan bahwa konsentrasi

gula awal substrat berpengaruh terhadap jumlah alkohol yang dihasilkan. Wardani et al. (1991) menjelaskan bahwa, secara teoritis kadar alkohol

maksimum yang dapat diperoleh dari 180 g/l gula adalah 12.26% v/v.

S. cerevisiae adalah galur yang memproduksi etanol dalam jumah tinggi sehingga sering digunakan dalam produksi etanol, anggur, minuman keras, dan enzim invertase. Purawisastra et al. (1994) menyimpulkan bahwa enzim invertase disamping berperan pada hidrolisis molekul sukrosa menjadi fruktosa dan

glukosa. Juga dapat membantu proses konversi glukosa menjadi etanol. Dengan demikian, etanol yang dihasilkan dipengaruhi oleh konsentrasi awal molekul sukrosa dan glukosa sebelum fermentasi berlangsung.

Baik khamir maupun bakteri dapat digunakan untuk memproduksi etanol. Khamir S. cerevisiae var ellipsoids mampu menghasilkan etanol dalam jumlah tinggi 16-18% pada media yang sesuai. Damanhuri (2004) menyimpulkan bahwa, substrat larutan madu rambutan afkir dengan kadar gula total 20% menghasilkan 16.10% etanol. Effendi (2002) berpendapat bahwa, fermentasi substrat limbah cair pulp kakao dengan kadar gula 12.63% baik tanpa maupun dengan penambahan urea dan S. cerevisiae R60 dengan konsentrasi inokulum 10% (v/v), suhu 30 οC, waktu fermentasi 48 jam dihasilkan kadar etanol rata-rata 5.30%. Untuk menghasilkan kadar etanol sebesar 5% sampai 6% diperlukan waktu fermentasi antara 48 sampai 50 jam.

Pada kondisi aerob atau konsentrasi glukosa tinggi S. cerevisiae tumbuh dengan baik, namun etanol yang dihasilkan rendah dibandingkan secara anaerob. Pada kondisi anaerob, pertumbuhan lambat dan piruvat dari jalur katabolik dipecah oleh enzim piruvat dikarbosilase menjadi asetaldehid dan karbon dioksida. Pada umumnya produksi etanol meliputi tiga tahap dimana tiap tahap harus dioptimasi, fermentasi dan destilasi (Hartoto 1991).

Fermentasi Asam Asetat

Asam asetat merupakan hasil dua tahap proses fermentasi dimana tahap pertama adalah fermentasi gula menjadi etanol oleh khamir, sedangkan tahap kedua adalah oksidasi etanol menjadi asam asetat oleh bakteri asam asetat. Asam asetat (vinegar) adalah senyawa yang cukup penting dalam pengolahan

bahan pangan baik sebagai bumbu maupun bahan pengawet (Luwihana 1998). Menurut Wardani et al. (1991) bahwa vinegar adalah larutan encer asam asetat

yang dihasilkan melalui dua tahap fermentasi larutan gula menjadi etanol dan dilanjutkan dengan proses oksidasi etanol menjadi asam asetat.

Fermentasi asam asetat membutuhkan medium yang mengandung etanol 10-13%, umumnya medium tersebut diperoleh dari hasil fermentasi alkohol, yaitu fermentasi pengubahan gula menjadi etanol. Bila konsentrasi etanol terlalu tinggi,

pembentukan asam asetat akan terganggu, sehingga fermentasi etanol menjadi asam asetat tidak berlangsung dengan sempurna, selain itu keasaman medium perlu diperhatikan (Darwis dan Sukara 1989). Damanhuri (2004) menjelaskan fermentasi asam asetat dengan substrat etanol 16.10% menghasilkan 0.11% asam asetat dengan lama fermentasi selama 5 minggu.

Pada proses pembuatan cuka fermentasi, mula-mula dilakukan tahap fermentasi alkohol dimana gula yang ada diubah menjadi etanol menggunakan khamir S. cerevisiae dalam kondisi anaerobik, selanjutnya dalam tahap fermentasi asetat, etanol akan diubah menjadi asam asetat, galur yang paling umum digunakan ialah A. aceti, dalam kondisi aerob (Chandra et al. 1990).

Effendi (2002), menyimpulkan bahwa pada fermentasi etanol hasil fermentasi limbah cair pulp kakao oleh A. aceti B127 dengan kondisi suhu 30 οC, nilai pH awal 4, konsentrasi etanol 5% (v/v), inokulum 10% (v/v), dengan kecepatan pengadukan terbaik 400 rpm dengan hasil asam asetat 4.24%. Ebner (1983) dan Standardisasi Nasional (1990) menjelaskan cuka yang baik minimal harus mengandung 4% asam asetat.

Produksi asam asetat dapat ditingkatkan dengan cara pemberian aerasi dan agitasi serta pengaturan suhu fermentasi pada suhu optimum pertumbuhan bakteri asam asetat. Produksi asam sangat bergantung pada tingkat kesuburan pertumbuhan sel bakteri dan tingkat kesuburan tersebut menurun seiring dengan peningkatan kadar etanol substrat (Soedarini et al. 1998).

Pudjiraharti et al. (1998) menyimpulkan bahwa pembuatan asam cuka dari sari buah jambu mete telah dilakukan dalam fermentor Biostat B skala 2 liter. Fermentasi berlangsung pada suhu 35 οC, pH awal 4, aerasi 1 vvm dan berbagai kecepatan agitasi 500, 600 dan 700 rpm selama 6 hari. Kadar total asam maksimum dicapai pada hari ke-tiga fermentasi pada semua kecepatan agitasi. Fermentasi dengan kecepatan agitasi 600 rpm menunjukkan total asam tertinggi 4.01% (b/v) ekivalen dengan 3.90% (b/v) asam asetat dengan efisiensi pengubahan dari etanol menjadi asam asetat 58.64%. Dari hasil analisis kandungan etanol, pada hari ke-tiga fermentasi kadar etanol sisa dalam media mendekati nol pada semua kecepatan agitasi.

Nurika et al. (2001) menyimpulkan bahwa, nilai rata-rata jumlah asam asetat yang terbentuk dari media air kelapa secara fermentasi kontinyu dengan penambahan 10% (v/v) A. aceti FNCC 0016 (IFO 3283) berkisar antara 0.44 sampai dengan 1.12 g/hari yang diperoleh dari perlakuan tinggi partikel dalam kolom bio-oksidasi 34 cm dengan kecepatan aerasi 0.08 vvm.

Enzim Selulase

Irawadi (1999) menyatakan bahwa, enzim yang berperan dalam proses hidrolisis limbah lignoselulosa terdiri dari tiga kelompok, yaitu kelompok selulase, ligninase dan hemiselulase. Masing-masing kelompok terdiri atas tiga jenis enzim. Selulase terdiri dari endoglukanase (CHC-ase), eksoglukanase

(selobio-hidrolase) dan β-glukosidase. Ligninase terdiri dari laccase, lignin-peroksidase dan Mn-peroksidase. Hemiselulase (xilanase) terdiri dari endoxilanase, eksoxilanase dan β-xilosidase. Sudaryati et al. (1993) menyatakan bahwa, selulase adalah nama trival bagi semua enzim yang memutuskan ikatan glikosidik β-1.4 di dalam selulosa, sedodekstrin, selobiosa.

Selulase sesungguhnya adalah enzim yang kompleks sehingga dapat mendegradasi selulosa membentuk monosakaridanya yaitu glukosa. Aktivitas enzim selulase dinyatakan dalam satuan unit per mililiter filtrat enzim (U/ml). Satu unit aktivitas enzim setara dengan satu mikromol glukosa yang dihasilkan dari perlakuan enzim terhadap larutan karboksimetil selulosa 1% setara 1 unit (Wirakartakusumah et al. 1987). Menurut Irawadi (1999) bahwa, semakin tinggi aktivitas enzim maka semakin tinggi pula gula pereduksi yang dihasilkan.

Purwadaria et al. (2004) menyatakan bahwa, produksi enzim selulase dengan Penicillium nalgiovense S11 pada media pollard gandum dapat ditingkatkan dengan perlakuan awal pada substrat. Perlakuan NaOH dengan peningkatan konsentrasi substrat dari 2 menjadi 4% dengan waktu inkubasi optimum 5 hari meningkatkan produksi enzim selulase (CMCase, FPase, β-glucosidase). Penambahan 250 ppm glukosa juga meningkatkan aktivitas spesifik dari CMCase, FPase, β-glucosidase.

Menurut Ghani et al. (1990) bahwa, enzim selulotik terbentuk dari beberapa mikroorganisme termasuk fungi, actinomycetes dan bakteri, ada 40 spesies fungi, 12 spesies bakteri dan 4 spesies dari actinomycetes yang dapat memproduksi selulase. Beberapa keuntungan dalam penggunaan bakteri :

1) Spesies bakteri mempunyai waktu potensial lebih besar dalam manipulasi genetik.

2) Bakteri memiliki waktu pendek untuk produksi enzim

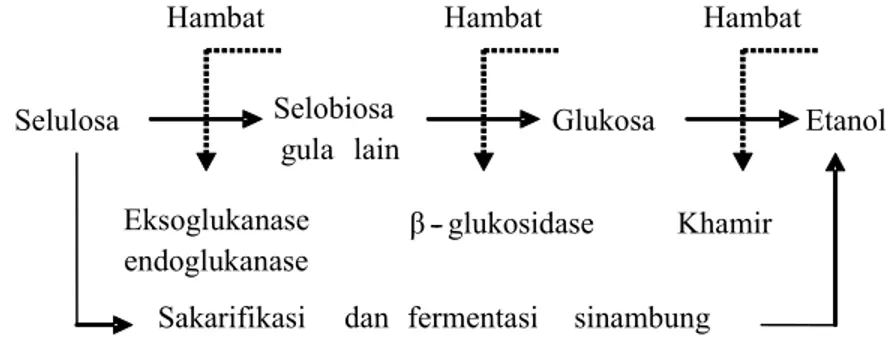

Selulosa yang tersedia berlimpah sangat potensial dipakai sebagai bahan baku untuk produksi etanol. Proses hidrolisis enzimatis secara bertahap dari selulosa menjadi glukosa dipengaruhi oleh faktor penghambat yang sangat menentukan didalam biokonversi selulosa menjadi etanol. Faktor penyebab utamanya ialah adanya penghambatan produk (terutama selobiosa dan glukosa) terhadap semua tahapan hidrolisis karena rendahnya aktivitas enzim β-glukosidase (EC.3.2.1.21) dalam kompleks enzim selulase dapat dilihat pada Gambar 1.

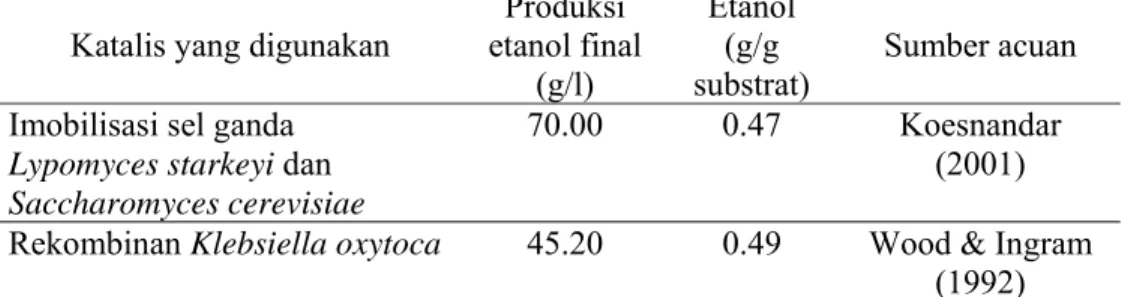

Gambar 1. Tahapan hidrolisis selulosa oleh enzim dan sistem sakarifikasi dan fermentasi sinambung selulosa menjadi etanol (Koesnandar, 2001). Koesnandar (2001) menyimpulkan bahwa, konversi selobiosa menggunakan sistem batch berulang dengan penambahan substrat selobiosa secara bertahap dengan kondisi anaerob, etanol yang diperoleh ialah 60-70 g/l selama 50-75 jam inkubasi dengan hasil konversi antara 0.40-0.47 g etanol/g selobiosa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa imobilisasi sel ganda antara Lipomyces starkeyi dan S. cerevisiae sangat potensial untuk memproduksi etanol dari selobiosa secara langsung pada konsentrasi yang tinggi (Tabel 2).

Selulosa β -- glukosidase Glukosa Etanol Hambat Hambat Hambat Eksoglukanase endoglukanase

Sakarifikasi dan fermentasi sinambung Selobiosa

gula lain

Tabel 2. Sakarifikasi dan fermentasi simultan selebiosa menjadi etanol menggunakan berbagai katalis

Katalis yang digunakan

Produksi etanol final

(g/l)

Etanol (g/g

substrat) Sumber acuan Imobilisasi sel ganda

Lypomyces starkeyi dan Saccharomyces cerevisiae

70.00 0.47 Koesnandar (2001)

Rekombinan Klebsiella oxytoca 45.20 0.49 Wood & Ingram (1992) Keuntungan lain dari hidrolisis enzim selain dapat bekerja pada kondisi normal atau tidak memerlukan suhu, tekanan dan pH yang tinggi, juga produk yang dihasilkan lebih spesifik dan dekomposisi dapat dihindari. Laju reaksi enzim sangat dipengaruhi oleh adsorpsi enzim substrat. Semakin banyak enzim yang dapat diserap maka semakin tinggi kecepatan reaksi hidrolisis enzim. Faktor yang mempengaruhi adsorpsi selulase pada selulosa adalah sifat substrat, konsentrasi enzim, perubahan struktur substrat selama hidrolisis, inaktivasi selulase oleh produk-produk hidrolisis (Irawadi 1999).

Bioreaktor

Bioreaktor adalah alat yang digunakan untuk memperoleh lingkungan terkontrol untuk pertumbuhan mikroorganisme, sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Dua kriteria penting dalam penggunaan bioreaktor adalah (1) peralatan harus dapat dioperasikan secara aseptis selama beberapa hari dan mampu digunakan untuk jangka waktu yang lama, (2) agitasi dan aerasi harus cukup tersedia agar kebutuhan metabolisme mikroorganisme terpenuhi (Stanbury dan Whitaker 1984.)

Penggunaan bioreaktor diharapkan antara lain mampu memberikan kondisi lingkungan seperti pH, suhu, oksigen terlarut bagi pertumbuhan mikroorganisme beserta aktivitas metabolik yang diharapkan sehingga tercapai proses optimum serta dapat dicegah terjadinya kontaminasi yang berasal dari lingkungan (Hartato dan Sailah 1989). Berdasarkan cara pemberian medium atau substrat dan pengambilan produk, sistem operasi bioreaktor dapat digolongkan menjadi sistem batch, kontinyu dan fed-bacth (Hartoto 1991).

Tipe Fermentor

Penggolongan tipe fermentor dilakukan berdasarkan mode operasi dan pola alir fermentor. Sistem yang paling umum digunakan adalah tangki batch berpengaduk. Pada beberapa kasus, reaktor tipe ini juga dikerjakan secara fed-batch.

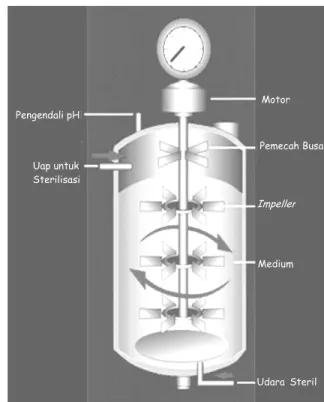

• Fermentor Batch

Fermentor batch relatif sederhana sesuai dengan cara operasinya, sehingga baik untuk percobaan penentuan kinetika reaksi skala kecil. Konfigurasi fermentor ini dapat dilihat pada Gambar 2. Beberapa kelebihan fermentor batch antara lain adalah fleksibilitas operasinya, yaitu lebih mudah dan cepat. Namun kelemahannya perlu banyak tenaga kerja, dan pengawasan mutu produk yang rendah selama operasi (Hartato dan Sailah 1989).

Menurut Machfud et al. (1989) tangki fermentor bacth adalah jenis reaktor yang paling sederhana. Reaktor ini digunakan untuk substrat yang mempunyai viskositas tinggi. Reaktor jenis ini dapat pula dibuat secara fed-batch sehingga reaksi dapat berlangsung lebih efisien.

Gambar 2. Penampang fermentor untuk fermentasi skala laboratorium

Uap untuk Sterilisasi Motor Pemecah Busa Medium Udara Steril Impeller Pengendali pH

• Fermentor Tangki Teraduk Kontinyu

Jenis fermentor ini tidak berbeda dengan fermentor batch, kecuali adanya saluran untuk memasukan umpan dan mengeluarkan produk. Perbedaan kedua jenis fermentor ini terutama pada tangki teraduk kontinyu berjalan secara steady state yaitu kondisi (konsentrasi dan suhu) dalam fermentor tidak berubah selama fermentasi. Hal tersebut dapat dicapai dengan adanya aliran umpan masuk dan aliran produk yang keluar sama secara kontinyu.

Karakteristik penting fermentor tangki teraduk kontinyu adalah kondisi di dalam fermentor sama dengan kondisi pada aliran keluar. Dengan demikian untuk mengetahui kondisi di dalam fermentor seperti sisa umpan atau produk yang terbentuk dapat dilakukan dengan menganalisis cairan fermentasi yang keluar fermentor (Rahman 1992).

Sistem Operasi Bioreaktor

Berdasarkan pemberian medium atau substrat dan pengambilan produk, sistem operasi bioreaktor dapat digolongkan menjadi sistem batch, kontinyu dan fed-batch.

• Sistem Batch

Pada sistem batch atau curah, substrat dimasukkan ke dalam bioreaktor, kemudian dibiarkan teraduk sampai selang waktu tertentu. Setelah tercapai tingkat konversi yang dikehendaki, produk yang dihasilkan dikeluarkan. Selang waktu operasi sistem batch biasanya lebih pendek dari sistem kontinyu. Disebabkan selama proses tidak ada aliran yang keluar dan masuk dimana dikenal dengan sistem tertutup. Sistem batch merupakan sistem yang paling sederhana dan efektif untuk reaksi-reaksi homogen (Hartato 1991).

Pada fermentasi sistem tertutup, setelah inokulasi tidak dilakukan lagi penambahan medium ke dalam fermentor, kecuali pemberian oksigen, antibuih dan asam atau basa untuk mengatur pH. Karena itu pada sistem tertutup ini, dengan semakin lamanya waktu fermentasi, laju pertumbuhan spesifik mikroorganisme semakin menurun sampai akhirnya pertumbuhan berhenti. Penurunan dan berhentinya pertumbuhan disebabkan karena dengan

berhenti. Penurunan dan berhentinya pertumbuhan disebabkan karena dengan semakin bertambahnya waktu fermentasi, nutrien-nutrien esensial dalam medium semakin berkurang yang mempengaruhi laju pertumbuhan (Rahman 1992). • Sistem Kontinyu

Pada sistem ini terdapat aliran medium yang masuk ke dalam bioreaktor serta ada aliran produk beserta sisa substrat yang belum terkonversi keluar. Adanya kedua aliran ini menyebabkan sistem ini disebut sebagai sistem terbuka (Hartato 1991). Lebih lanjut menurut Machfud et al. (1989), bahwa dalam sistem kontinyu, larutan nutrien steril dalam volume tertentu ditambahkan ke dalam fermentor secara terus-menerus, dan pada saat bersamaan cairan fermentasi yang mengandung sel dan produk fermentasi dikeluarkan dari fermentor dengan volume yang sama.

Sistem kontinyu sangat efektif untuk reaksi homogen dengan jumlah substrat yang besar. Modifikasi sistem ini antara lain sistem seri yaitu beberapa bioreaktor digabung atau adanya daur ulang untuk meningkatkan konsentrasi produk yang diinginkan (Rahman 1992).

• Sistem Fed-Batch

Istilah kultur fed-batch pertama kali digunakan oleh Yoshida et al. (1973) untuk menggambarkan pengoperasian kultur batch yang secara bertahap. Dengan adanya penambahan nutrien (media) mengakibatkan volume kultur terus meningkat. Kultur fed-batch dibandingkan dengan kultur batch konvensional memiliki beberapa keuntungan yaitu rendahnya konsentrasi gula tereduksi, tingginya konsentrasi oksigen terlarut di dalam media, penurunan waktu fermentasi dan meningkatkan produktivitas (Roukas 1996).

Ciri lain dari kultur fed-batch adalah adanya keleluasan untuk mengatur konsentrasi nutrien tertentu di dalam kultur selama proses berlangsung, yaitu dengan memanipulasi laju penambahannya (Minihane dan Brown 1986). Oleh karena itu kultur fed-batch umumnya lebih unggul dibandingkan kultur batch konvensional khususnya pada proses fermentasi yang produktivitasnya dapat ditingkatkan melalui manipulasi konsentrasi nutrien medium.

Kultur fed-batch sangat ideal diterapkan pada fermentasi yang pertumbuhan sel atau proses pembentukan produknya peka terhadap konsentrasi substrat pembatas. Umumnya teknik ini efektif dalam mengurangi pengaruh inhibisi substrat. Selain itu, teknik ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan konsentrasi sel yang tinggi, mengatasi kehilangan air akibat penguapan selama fermentasi serta untuk mempertahankan viskositas medium (Minihane dan Brown 1986).

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Proses Fermentasi dalam Bioreaktor • Suhu

Laju pertumbuhan mikroorganisme yang terdiri dari serangkaian reaksi kompleks yang melibatkan enzim sebagai katalis, akan meningkatkan dua kali dengan meningkatnya suhu sebesar 10 οC. Peningkatan laju pertumbuhan tersebut hanya terjadi pada selang suhu tertentu. Pada suhu rendah, laju pertumbuhan menurun kematian sel meningkat dan akibat mekanisme pengaturan nutrien dan produk ke dalam dan keluar sel. Pada suhu yang tinggi, laju pertumbuhan menurun dikarenakan laju kematian sel meningkat akibat denaturasi thermal komponen protein dan pemecahan struktur sel yang penting seperti fluiditas membran seluler.

Berdasarkan penelitian Purawisastra et al. (1994) bahwa hasil fermentasi etanol meliputi konsentrasi, efisiensi dan yield pada Zymomonas mobilis dalam medium gula dan nira tebu dapat ditingkatkan dengan

penambahan enzim invertase pada suhu 35 οC. Pudjiraharti et al. (1998) menyatakan bahwa pembuatan asam cuka dari sari buah jambu mete telah dilakukan dalam fermentor Biostat-B skala 2 liter dimana fermentasi dilangsungkan pada suhu 35 οC.

• pH

Kondisi medium seperti pH mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan pembentukan produk oleh mikroorganisme. Tingkat pH medium juga mempengaruhi produk yang dibentuk, selain mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Sebagai contoh kebenyakan bakteri pada kondisi

anaerob cenderung membentuk produk yang bersifat netral selama pertumbuhan pada pH rendah, sementara pada pH alkalis berubah membuat produk bersifat asam. Hal ini mengakibatkan pengontrolan pH selama bioreaktor merupakan hal yang sangat penting.

• Aerasi dan Agitasi

Pada fermentasi alkohol hasil fermentasi limbah cair pulp kakao oleh A. aceti B127 secara kultur batch dengan kondisi suhu 30 οC nilai pH awal 4, konsentrasi etanol 5.0% v/v, inokulum 10% v/v, diperoleh kecepatan pengadukan terbaik adalah 400 rpm dengan hasil asam asetat 4.24% dengan efisien 71.20%. Berdasarkan kinetika produksi asam asetat dari etanol hasil fermentasi limbah cair pulp kakao oleh A. aceti B127 dengan kecepatan aerasi 1.0 vvm sebesar 4.24% lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan aerasi 0.5 vvm dan 1.5 vvm (Effendi 2002).

Roukas (1996) menyimpulkan bahwa, kultur fed-batch membuktikan proses fermentasi untuk produksi etanol lebih baik dibanding kultur batch. Kultur fed-batch dengan atau tanpa immobilisasi sel S. cerevisiae menghasilkan konsentrasi etanol maksimum 53 g/l dengan konsentrasi gula awal 250 g/l dengan feeding rate 250 ml/jam. Pada repeated fed-batch kultur, secara keseluruhan sel imobilisasi S. cerevisiae memberikan konsentrasi etanol tertinggi.

Kinetika Proses Fermentasi

Pertumbuhan sel dan pembentukan produk oleh mikroorganisme merupakan proses biokonversi dengan nutrien kimiawi yang diumpankan pada fermentasi dikonversi menjadi metabolit. Setiap tahap konversi tersebut dapat dikuantitatifkan oleh suatu koefisien hasil yang dinyatakan sebagai massa sel atau produk yang terbentuk persatuaan massa sel atau produk yang terbentuk per-unit massa nutrien yang dikonsumsi yaitu Y x/s untuk sel dan Y p/s untuk produk.

Hubungan kinetika di antara pertumbuhan dan pembentukan produk tergantung pada peranan produk dalam metabolisme sel. Dua buah kinetik yang umum digunakan adalah kinetika yang menggambarkan sintesis produk selama pertumbuhan, dan kinetika yang menggambarkan sintesis produk selama pertumbuhan terhenti (Said 1987).

Menurut Darwis dan Sunarti (1991) produk-produk yang dihasilkan pada pola pertumbuhan berasosiasi dengan pembentukan produk biasanya merupakan produk-produk langsung dari suatu jalur katabolit seperti pada fermentasi anaerob glukosa menjadi etanol, atau produk-produk tersebut dihasilkan sebagai metabolit-metabolit primer dan hubungannya dengan pertumbuhan dinyatakan dalam persamaan berikut :

• Laju pertumbuhan spesifik

Peningkatan jumlah biomassa (dx) (b/v) selama interval waktu yang sangat kecil sebanding dengan jumlah biomassa yang ada dan interval waktu : dx=μ×dt …(1) dengan µ adalah laju pertumbuhan spesifik (jam-1).

Xt = X0eµt … (2) • Growth Yield etanol / asam asetat

Growth yield (Y x/s) didefinisikan sebagai peningkatan jumlah biomassa (x) sebagai akibat penggunaan substrat (s).

ds dx s x Y =− … (3)

Growth Yield diasumsikan konstan dan dapat berubah jika terlampaui fase pertumbuhan yang berasosiasi dengan fermentasi.

) ( ) ( 0 0 s s x x s x Y − − = … (4)

Dengan s dan s0 masing-masing adalah substrat akhir dan substrat awal. Product yield (Y p/s) dapat dihitung dari persamaan berikut ini :

... (5)

dengan p dan p0 masing-masing adalah konsentrasi produk akhir dan konsentrasi produk awal.

) ( ) ( 0 0 s s p p Y s p − − =