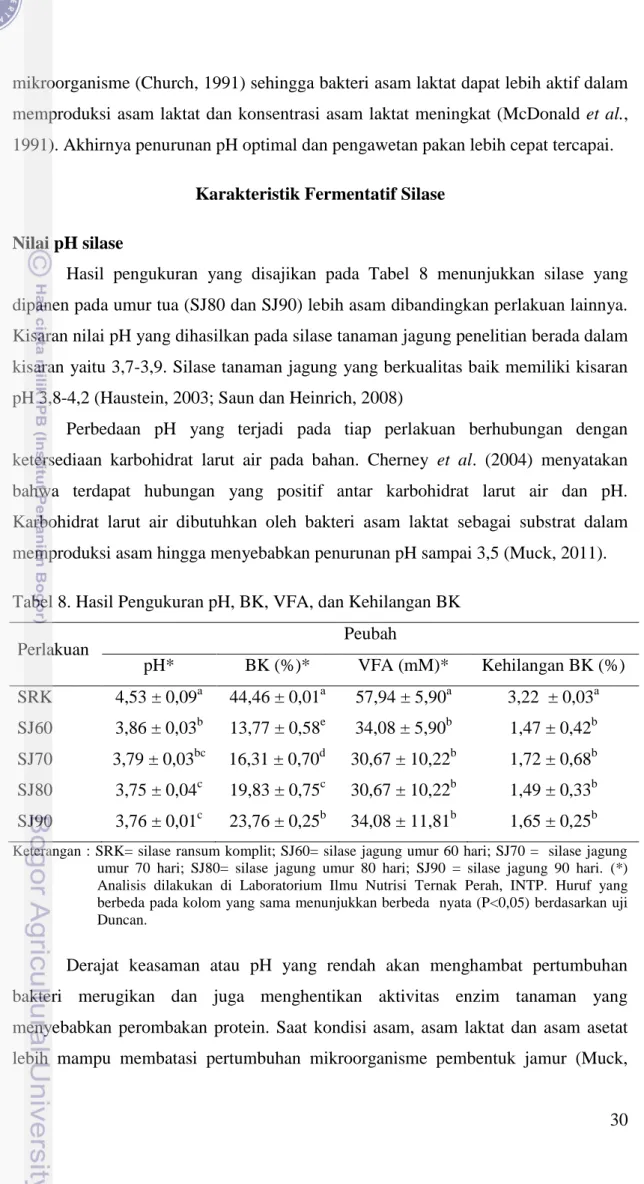

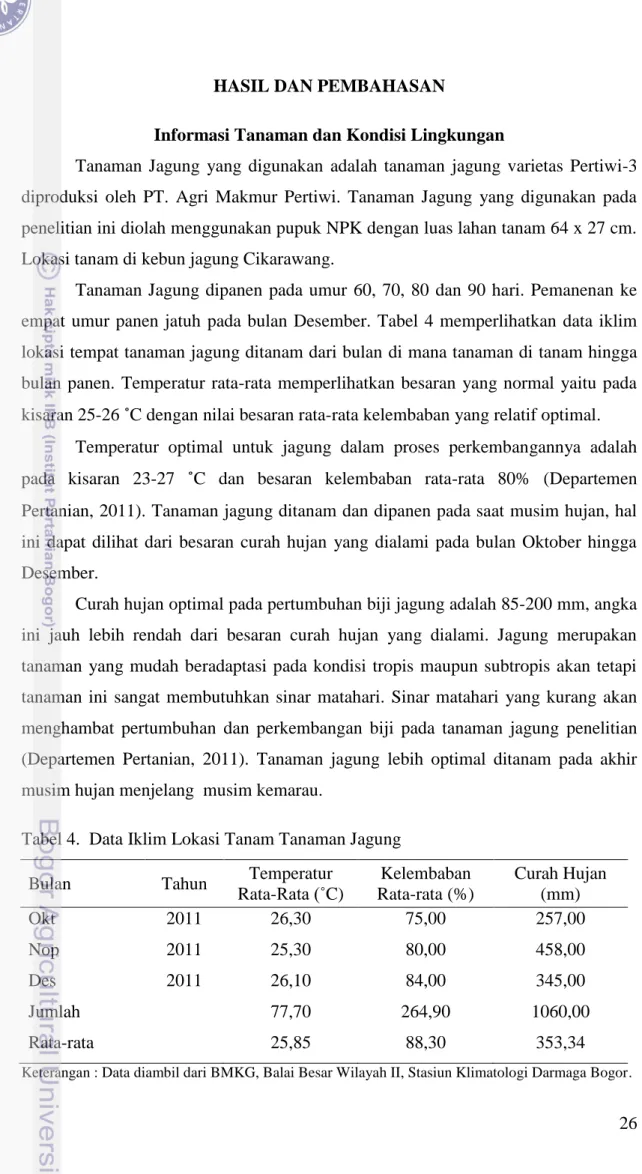

Okt ,30 75,00 257,00 Nop ,30 80,00 458,00 Des ,10 84,00 345,00 Jumlah 77,70 264, ,00 Rata-rata 25,85 88,30 353,34

Teks penuh

Gambar

Dokumen terkait

Kepemilikan manajerial yang merupakan persentase kepemilikan saham oleh pihak manajerial atau sering disebut dengan situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan

Bahkan akan dibutuhkan tenaga dokter gigi yang mempunyai standar keahlian yang lebih tinggi, karena adanya perkembangan iptek di bidang kedokteran gigi yang cukup

Pengguna nama domain adalah pejabat pada unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registri Nama

Orde Baru adala tatanan seluruh kehidupan rakyat , bangsa dan negara Republik Indonesia yang diletakkan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, jika dillihat

5.2.4 Komitmen LZS sebagai institusi amil sentiasa meningkat dan tidak statik dari tahun ke tahun dengan pertambahan jumlah pekerja 10 , pertambahan cawangan 11 dan

Faktor abiotik khususnya suhu dan curah hujan, faktor biotik seperti tumbuhan inang dan serangga predator, penggunaan herbisida dan insektisida sekitar lahan cabai

Dasar penyusunan petunjuk pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) oleh TIM IP4T dalam rangka penyelesaian penguasaan

Tujuan dengan durasi waktu lima tahun adalah tujuan yang tertera dalam rencana strategis (Renstra) UGM. Renstra disusun setiap lima tahun sekali oleh Rektor UGM