commit to user

PEMANFAATAN ZEOLIT ALAM DAN LIMBAH KAYU AREN

(

Arenga pinnata

) UNTUK MENURUNKAN LOGAM Cr(VI)

PADA LIMBAH CAIR BATIK

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Studi Ilmu Lingkungan

Disusun oleh:

Dian Kresnadipayana

A130809004

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

commit to user

ii

HALAMAN PENGESAHAN

PEMANFAATAN ZEOLIT ALAM DAN LIMBAH KAYU AREN

(Arenga pinnata) UNTUK MENURUNKAN LOGAM Cr(VI)

PADA LIMBAH CAIR BATIK

TESIS

Oleh:

Dian Kresnadipayana A130809004

Jabatan Nama Tanda Tangan Tanggal

Ketua merangkap anggota

Dr. Prabang Setyono, M.Si. NIP. 19720524 199903 1 002

……… …………

Sekretaris merangkap anggota

Inayati, S.T., M.T., Ph.D. NIP. 19710829 199903 2 001

……… …………

Anggota Penguji Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. NIP. 19600809 198612 1 001

……… …………

Anggota Penguji Dr. Mohammad Masykuri, M.Si. NIP. 19681124 199403 1 001

……… …………

Telah dipertahankan di depan penguji Dinyatakan telah memenuhi syarat

Pada tanggal 20 Februari 2012

Direktur Program Pascasarjana UNS

Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. NIP. 19610717 198601 1 001

Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan

commit to user

iii

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang berjudul: “PEMANFAATAN ZEOLIT ALAM DAN LIMBAH

KAYU AREN (Arenga pinnata) UNTUK MENURUNKAN LOGAM

Cr(VI) PADA LIMBAH CAIR BATIK” ini adalah karya penelitian saya

sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagian acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendiknas No. 17 tahun 2010)

2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum ilmiah lain harus seijin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan PPs UNS sebagai institusi. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu semester (enam bulan sejak pengesahan Tesis) saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan Tesis ini, maka Prodi Ilmu Lingkungan PPs-UNS berhak mempublikasikan pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Lingkungan PPs-UNS. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku.

Surakarta, Februari 2012

Yang membuat pernyataan

commit to user

iv

ABSTRAK

Dian Kresnadipayana. 2012. Pemanfaatan Zeolit Alam dan Limbah Kayu Aren

(Arenga pinnata) untuk Menurunkan Logam Cr(VI) pada Limbah Cair Batik.

TESIS. Pembimbing I: Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D., II: Dr. Mohammad Masykuri, M.Si. Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pemanfaatan zeolit alam dan limbah kayu aren (Arenga pinnata) telah dilakukan untuk menurunkan logam Cr(VI) pada limbah cair batik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas limbah cair batik dari kandungan logam Cr(VI) dan mengetahui perbandingan antara adsorpsi zeolit alam (ZA), limbah kayu aren (LKA) dan zeolit alam-limbah kayu aren (ZA-LKA) yang telah teraktivasi pada sistem kolom untuk menurunkan kadar logam Cr(VI) pada limbah cair batik.

Zeolit alam diaktivasi secara fisika dengan pemanasan pada suhu 150 oC dan secara kimia dengan HCl 6 M dan NH4NO3 2 M. Limbah kayu aren diaktivasi secara

fisika dengan pemanasan pada suhu 105 oC dan aktivasi secara kimia dengan HNO3

0.6 M dan NaOH 0.1 M. Variasi isian matrik adsorben pada kolom digunakan untuk mengetahui perbandingan besarnya adsorpsi dengan panjang unggun 20 cm. Aplikasi ZA, LKA dan ZA-LKA terhadap larutan K2Cr2O7 80 ppm dilanjutkan aplikasi

terhadap limbah cair batik. Analisis kadar logam Cr(VI) menggunakan metode spektrofotometer serapan atom (SSA).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar logam Cr(VI) pada sampel limbah cair sebesar 14,68 ppm. Satu kali elusi larutan K2Cr2O7 80 ppm pada kolom

adsorpsi ZA, LKA dan ZA-LKA berturut-turut kemampuan adsorpsinya sebesar 99,96 %; 81,40 %; dan 99,83 %. Satu kali elusi sampel limbah cair batik pada kolom adsorpsi ZA, LKA dan ZA-LKA berturut-turut kemampuan adsorpsinya sebesar 99,97 %; 98,39 %; dan 99,39 %. Limbah cair batik setelah perlakuan telah memenuhi kriteria baku mutu air limbah ditinjau dari kandungan logam Cr(VI).

commit to user

v

ABSTRACT

Dian Kresnadipayana. 2012. The Use of Natural Zeolites and Solid Waste of Palm (Arenga pinnata) to Reduce Metal Cr(VI) in Liquid Waste of Batik. THESIS. Concultant I: Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D., II: Dr. Masykuri Mohammad, M.Sc. Postgraduate Program of Environmental Science Study Program of Surakarta Sebelas Maret University.

Natural zeolite and solid waste of palm (Arenga pinnata) have been used to reduce the metal Cr(VI) content in liquid waste of batik manufacturing. The aims of the research were to determine the quality of liquid waste of batik manufacturing in term of from the metal Cr(VI) content and to compare the adsorption using three activated adsorbents, i.e, natural zeolite (ZA), solid waste of palm (LKA) and natural zeolite-solid waste of palm (ZA-LKA) that has been activated in the column system.

The natural zeolite was activated physically by heating it at temperature of 150° C and chemically using 6 M HCl and NH4NO3 2 M. The solid waste of palm

was activated physically by heating it at temperature of 105 °C and was activated of chemical using HNO3 0.6 M and NaOH 0.1 M. Three columns were filled by ZA,

LKA and LKA, respectively each bed was 20 cm height. Solution of 150 mL 80 ppm of K2Cr2O7 was flown to each column. The same experiment was done for liquid

waste of batik manufacturing. Both experiment apllied one time elution. The Cr(VI) content were analyze using atomic absorption spectrophotometer (AAS).

The Cr(VI) content in waste water was 14,68 ppm. The result showed that 99.96%, 81.40% and 99.83% of Cr(VI) in K2Cr2O7 have been removed when using

ZA, LKA, and ZA-LKA. Meanwhile, for waste water sample, percentage of Cr(VI) removed when using ZA, LKA, and ZA-LKA respectively of 99.97%, 98.39% and 99.39 %. This system have been proven to be able to improve the quality of the waste and have been fullfilled the requrement in term of Cr(VI) content.

commit to user

vi

MOTTO

“... dan apabila dikatakan : “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah

akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi

ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha Mengetahui apa yang

commit to user

vii

PERSEMBAHAN :

Karya ini dipersembahkan, Kepada :

•

Alloh dan Rasul-Nya

, semoga karya ini dapat menjadi pemberat

amal kebaikan pada

yaumul mizan

nantinya.

•

Ibu dan Ayah

, yang memberikan kepercayaan kepadaku untuk

meneruskan perjuangan ini.

•

Bidadariku

, Betty Herawati yang telah memberikan senyuman

manis, canda tawa, doa, dukungan, semangat dan motivasi.

•

Sulungku

, Arkan Dian Husnayan yang telah memberikan

senyuman semangat dan wajah penyejuk cahaya mata.

•

Kakakku

, Yoga Aristo dan Yona Arthea yang telah membantu

penyelesaian tesis ini.

•

Ikhwah fillah

, semoga hati kita senantiasa dipersatukan dalam

ikatan cinta kepada-Nya.

commit to user

viii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat,

hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan

lancar.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak,

maka dalam kesempatan ini diucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. selaku Direktur Pascasarjana Universitas

Sebelas Maret.

2. Dr. Prabang Setyono, selaku Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

3. Dr. Sunarto, M.S. selaku Sekretaris Program Magister Program Studi Ilmu

Lingkungan Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

4. Prof. Dr Sri Budiastuti, M.Si selaku Sekretaris Program Doktor Program

Studi Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

5. Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. selaku Pembimbing I yang telah banyak

memberikan arahan dan masukan.

6. Dr. Mohammad Masykuri, M.Si. selaku Pembimbing II yang dengan sabar

membimbing dan memberikan motivasi serta mengarahkan pemikiran

penulis.

7. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Lingkungan yang telah memberikan ilmu

commit to user

ix

8. Teman-teman satu perjuangan di Program Studi Ilmu Lingkungan: Habib,

Andhika Bayu, Mas Narno, Pak Yoni, Pak Wahyono, Pak Wondo, Bu

Handayani, Bu Indriati, Pak Gunawan, Pak Edy, Pak Rusdiansjah, Hendrik

Boby, Sylvia Pulot, Sacksy Vilayhak, Pak Haruddin, Mas Budi, dan Pak Arif,

tetap jaga semangat dan kekompakan angkatan 2009. Mas Joni, Dek Mila dan

Dek Dhina yang telah membantu secara administrasi selama ini.

9. Ikhwah fillah: Ustadz Abdul Hakim, S.HI., Ustadz Muhammad Rodhi, S.T.,

Ustadz Sugeng Riyanto, S.Sos., dan teman-teman jebres yang telah

memberikan semangat, doa dan dukungan.

10.Semua pihak yang telah membantu penulis selama penulis menempuh

pendidikan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih semua.

Menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, maka dengan

segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi

perbaikan dan penyempurnaan. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi

kita semua. Amin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Surakarta, Februari 2012

Penulis

commit to user

x

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN... ii

HALAMAN PERNYATAAN ……… iii

ABSTRAK ……….. iv

HALAMAN MOTTO ………. vi

HALAMAN PERSEMBAHAN ………. vii

KATA PENGANTAR ……… viii

DAFTAR ISI ……….. x

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR GAMBAR... xiv

BAB I. PENDAHULUAN ...

A. Latar Belakang ...

B. Perumusan Masalah ...

C. Tujuan Penelitian ...

D. Manfaat Penelitian ... 1

1

6

7

7

BAB II. LANDASAN TEORI … ...

A. Tinjauan Pustaka...

1. Limbah Cair Batik ...

2. Logam Krom (Cr) ...

3. Pengolahan Air Limbah ... 8

8

8

9

commit to user

xi

4. Zeolit ...

5. Aren (Arenga pinnata)...

6. Komponen Kimia Kayu ...

7. Adsorpsi...

8. Spektrofotometer Serapan Atom ...

B. Penelitian Terkait ...

C. Kerangka Pemikiran ... 14 20 23 29 32 33 35

BAB III. METODE PENELITIAN ...

A. Tempat dan Waktu Penelitian ...

1. Lokasi Penelitian ...

2. Waktu Penelitian ...

B. Peralatan Penelitian ...

1. Alat...

2. Bahan...

C. Prosedur Penelitian ...

1. Survei Pendahuluan ...

2. Persiapan Awal ...

3. Aktivasi Adsorben Zeolit Alam ...

4. Aktivasi Adsorben Limbah Kayu Aren……….

5. Persiapan Seperangkat Alat Adsorpsi Kolom...

6. Aplikasi Adsorben pada Larutan Standard ………..

7. Aplikasi Adsorben pada Limbah Cair Batik ………

commit to user

xii

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ………

A. Limbah Cair Batik ………..

B. Aktivasi Adsorben...

1. Aktivasi Zeolit Alam (ZA) ...

2. Aktivasi Limbah Kayu Aren (LKA) ...

C. Karakterisasi Adsorben ...

1. Karakterisasi Zeolit Alam...

2. Karakterisasi Limbah Kayu Aren ...

D. Aplikasi Adsorben ………...

1. Larutan Standard K2Cr2O7 ...

2. Limbah Cair Batik ………...

E. Dampak Penggunaan Adsorben terhadap Lingkungan ……… 46

46

48

48

53

55

55

58

61

61

66

72

BAB V. PENUTUP ………. 75

DAFTAR PUSTAKA ... 76

commit to user

xiii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Sifat Zeolit Jenis Mordenit ……….. 18

Tabel 2. Karakteristik Limbah Kayu Aren dan Baku Mutu ... 23

Tabel 3. Jadwal Penelitian ………. 36

Tabel 4. Spektra Inframerah dari Zeolit Alam ... 55

Tabel 5. Karakteristik Air Sumur dan Baku Mutu KEP-51/MENLH/10/1995, untuk Golongan B ... 58

Tabel 6. Hasil Aplikasi Adsorben Sistem Kolom pada 150 mL Larutan K2Cr2O7 80 ppm………... 54

Tabel 7. Hasil Elusi ke-n pada Aplikasi Adosrben Sistem Kolom pada 150 mL Larutan K2Cr2O7 80 ppm ... 63

commit to user

xiv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Diagram Masuknya Krom dalam Tubuh ……….. 11

Gambar 2. Kerangka Utama Zeolit ………. 14

Gambar 3. Skematika Pembetuktan Struktur Zeolit Tiga Dimens ... 15

Gambar 4. (a) Struktur Zeolit Jenis Mordenit Na8 [Al8Si40O96]. 24H2O (b) Struktur Zeolit Jenis Klinoptilolit Na6 [Al6Si30O72]. 24H2O. 19 Gambar 5. Diagram Alir Proses Pembuatan Tepung Aren ………. 21

Gambar 6. Selulosa ... 23

Gambar 7. Model Struktur Lignin ………. 27

Gambar 8. Mekanisme Gugus OH pada Selulosa dengan Ion Logam …… 24

Gambar 9. Diagram Alir Kerangka Pemikiran Penelitian ……….. 35

Gambar 10. Seperangkat Alat Adsorpsi Kolom ……….. 37

Gambar 11. Komposisi Matrik Isian. (a) ZA, (b) LKA dan (c) ZA-LKA… 42 Gambar 12. Kurva Standard dengan Persamaan abs = mC + A ……… 43

Gambar 13. Lokasi Pembuangan Sampel Limbah Cair Batik ……….. 45

Gambar 14. Lokasi Pengambilan Sampel Limbah Cair Batik ……….. 46

Gambar 15. Zeolit Wonosari Ayakan (-80+100) mesh ……… 47

Gambar 16. Perendaman Zeolit 500 gr dengan 1 L HCl 1 M (1:2) selama 24 jam ……… 48

commit to user

xv

Gambar 18. Pencucian Zeolit dengan Akuades dan Penyaringan ………… 49

Gambar 19. Mekanisme Reaksi Aktivasi Zeolit ... 50

Gambar 20. Limbah Kayu Aren ……… 52

Gambar 21. Impregnasi Basa NaOH Limbah Kayu Aren setelah perlakuan

Asam Nitrat (HNO3) dan Pencucian dengan Akuades Panas

setelah Impregnasi Basa ……… 52

Gambar 22. Mekanisme Reaksi Aktivasi Limbah Kayu Aren

menggunakan HNO3 dan NaOH ... 53

Gambar 23. Spektra FTIR (a) Zeolit Alam dan (b) Zeolit Terdealuminasi... 54

Gambar 24. Difraktogram Sinar X pada Zeolit Alam ... 56

Gambar 25. Difraktogram Sinar X pada Zeolit Alam Dealumunasi ... 56

Gambar 26. Aplikasi Absorben pada 150 mL Larutan K2Cr2O7 80 ppm

pada sistem kolom. (a) Kombinasi zeolit alam dan limbah

kayu aren (ZA-LKA), (b) limbah kayu aren (LKA) dan (c)

zeolit alam (ZA) ... 61

Gambar 27. Hasil Aplikasi Adosrben Sistem Kolom pada 150 mL Larutan

K2Cr2O7 80 ppm ……… 62

Gambar 28. Hasil Elusi ke-n pada Aplikasi Adosrben Sistem Kolom pada

150 mL Larutan K2Cr2O7 80 ppm ... 63

Gambar 29. Perbedaan Warna Hasil Aplikasi Adosrben Sistem Kolom

Larutan K2Cr2O7 80 ppm... 64

Gambar 30. Aplikasi Absorben pada 150 mL sampel Limbah Cair Batik

commit to user

xvi

Gambar 31. Hasil Aplikasi Adosrben Sistem Kolom pada 150 mL sampel

limbah cair batik dengan kadar Cr (VI) 14,68 ppm ... 66

Gambar 32. Mekanisme Adsorpsi Cr(VI) dengan adsorben zeolit alam

(ZA) ... 67

Gambar 33. Mekanisme Adsorpsi Cr(VI) dengan adsorben limbah kayu

aren (LKA) ……… 67

Gambar 34. Perbedaan Warna Hasil Aplikasi Adosrben Sistem Kolom

commit to user

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas kehidupan manusia yang sangat tinggi ternyata telah menimbulkan

bermacam-macam efek yang buruk bagi kehidupan manusia dan tatanan lingkungan

hidupnya. Akibatnya akan terjadi pergeseran keseimbangan dalam tatanan

lingkungan ke bentuk baru yang cenderung lebih buruk. Seiring dengan

perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan penggunaan logam-logam berat

terutama dalam industri semakin meningkat. Salah satu contohnya adalah

pencemaran yang berasal dari limbah industri. Keberadaan logam berat dalam

lingkungan bisa membahayakan berbagai macam spesies hidup dan perlu

dihilangkan (Palar, 2008).

Zat pencemar berupa logam-logam berat merupakan masalah yang lebih serius

dibandingkan dengan polutan organik karena ion-ion logam berat merupakan racun bagi

organisme serta sangat sulit diuraikan secara biologi maupun kimia. Menurut harian

Joglo Semar (24 Nopember 2007), limbah batik mencemari sungai dan air sumur

warga sekitarnya, hal ini terlihat warna merah pada air sumur milik warga, yang

disebabkan karena buangan pabrik batik yang tidak dilengkapi dengan Instalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL). Hal ini sesuai dengan asas lingkungan ke-2 bahwa

tidak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul efisien.

Limbah cair industri batik cetak tersebut di atas adalah karakteristik berwarna

commit to user

2

warna di dalamnya terdapat kandungan logam berat. Senyawa logam berat yang

bersifat toksis yang terdapat pada buangan industri batik cetak, diduga krom(Cr),

Timbal (Pb), Nikel (Ni), tembaga (Cu), dan mangan (Mn). Sumber logam berat

Krom (Cr) dan Timbal (Pb) yang bersifat toksis, dapat berasal dari zat pewarna

(CrCl3, K2Cr2O7) maupun sebagai mordan yaitu merupakan pengikat zat warna

meliputi Cr(NO3)2 dan PbCrO4 (Muljadi, 2009).

Kromium adalah salah satu logam yang sering merusak lingkungan.

Pemanfaatan logam krom dan senyawaannya dapat dijumpai dalam industri

elektroplating, penyamakan kulit, dan lain-lain. Cr(VI) merupakan bahan

pengoksidasi kuat, mempunyai potensi karsinogenik, bersifat lebih toksik terhadap

makhluk hidup termasuk manusia dibandingkan dengan Cr(III) (Anderson, 1997).

Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh logam kromium khususnya

Cr(VI) bagi makhluk hidup dan lingkungan, maka keberadaan logam tersebut

sebagai pencemar di lingkungan perlu diminimalkan bahkan dihilangkan. Berkaitan

dengan hal tersebut, berbagai metode telah dikembangkan untuk menurunkan

kandungan logam kromium di lingkungan. Salah satunya adalah metode adsorpsi.

Pada proses adsorpsi terjadi penjerapan molekul-molekul gas atau cairan pada

permukaan sorben.

Peningkatan daya guna atau optimalisasi zeolit sebagai adsorben dapat dilakukan

melalui aktivasi secara fisis maupun kimia. Proses aktivasi secara fisis dilakukan dengan

pemanasan (kalsinasi). Pemanasan ini bertujuan untuk menguapkan air yang

terparangkap dalam pori-pori kristal zeolit sehingga jumlah pori dan luas permukaan

commit to user

dilakukan dengan menggunakan larutan asam klorida atau asam sulfat yang bertujuan

untuk membersihkan permukaan pori, membuang senyawa pengganggu dan menata

kembali letak atom yang dapat dipertukarkan (Suyartono dan Husaini, 1991).

Kemampuan zeolit alam dapat menurunkan kadar logam ion Zn, Cd (Bujnova

dan Lesny, 2006), Mn, Cr, Pb dan As (Campos, 2009). Kemampuan zeolit Jordania

yang telah diaktivasi dengan pemanasan dapat 105 oC menghilangkan logam Hg

dalam air (Salem, 2010). Kemampuan zeolit alam dan vermuculite yang telah

diaktivasi dengan HNO3 sebagai adsorben dalam menghilangkan logam Cu

(Stylianou, 2007). Kemampuan zeolit alam yang telah diaktivasi dengan pemanasan

150 oC selama 60 menit dapat mereduksi kadar logam Cr dalam limbah cair

(Susetyaningsih et al., 2009), menghilangkan Zn2+, Cd2+, Pb2+ dalam air (Minceva et

al., 2007), meremediasi logam beracun Cu, Cr dan Cd (Minato et al., 1999) dan

dapat menurunkan kadar Zn, Cd, Pb, Fe pada air tambang buatan (Wingenfelder et

al., 2005) ,dan Mn pada penyaringan air tanah (Rahman dan Hartono, 2004).

Pemanfaatan zeolit alam digunakan untuk adsorpsi fenol yang diaktivasi dengan HCl

1 N (Swantomo et al., 2009) dan teraktivasi dengan HCl dan NH4NO3

(Mutngimaturrohmah et al., 2009). Pemnfaatan zeolit alam dapat menjerap

logam-logam air kesadahan (Ca dan Mg) yang telah diaktifkan dengan larutan HCl

(Srihapsari, 2006).

Selain zeolit yang merupakan senyawa kimia anorganik sebagai adsorpsi ion

logam, senyawa organik juga dapat sebagai biosorpsi. Limbah cair kayu aren dari

pohon aren (Arenga pinnata) mengandung bahan organik berupa pati atau serat

commit to user

4

organik bergantung pada efisiensi proses pemisahan pati dari air. Pembuatan tepung

aren dilakukan melalui terlebih dahulu menebang batang pohon aren kemudian

dipotong-potong sepanjang 1,25 - 2 meter. Pada industri tradisional, serat tadi

dimasukkan ke bak yang dialiri air serta diaduk-aduk dengan cara menginjak-injak

untuk memisahkan antara ampas aren dan tepungnya. (Firdayati dan Handajani,

2005).

Penggunaan sorben dari bahan organik (biosorben) akhir-akhir ini sangat

banyak dikembangkan. Biosorben lain yang dapat digunakan untuk mengatasi

pencemaran logam kromium di lingkungan antara lain bahan-bahan organik mati,

serbuk gergaji, hasil samping pertanian, dan mikro alga. Biosorben mempunyai

keunggulan untuk mengatasi logam berbahaya dan beracun di lingkungan karena

harganya yang relatif murah, mudah didapat, dapat diperbaharui serta sifatnya yang

ramah lingkungan (Shukla et al., 2002).

Selulosa, hemiselulosa dan lignin mempunyai potensi yang cukup besar untuk

dijadikan sebagai penjerap karena gugus OH yang terikat dapat berinteraksi dengan

komponen adsorbat. Adanya gugus OH, pada selulosa dan hemiselulosa menyebabkan

terjadinya sifat polar pada adsorben tersebut. Dengan demikian selulosa dan

hemiselulosa lebih kuat menjerap zat yang bersifat polar dari pada zat yang kurang polar

(Yantri, 1998).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa biosorben dari limbah hasil

pertanian yang mengandung selulosa, hemiselulosa dan lignin dapat dijadikan

sebagai biosorpsi logam berat Cr(VI). Pemanfaatan daun Azadirachta indica yang

commit to user

97 %. (Rao, et.al,. 2007). Pemanfaatan tongkol jagung dengan ukuran 100 mesh

tanpa diaktivasi dan diaktivasi dengan HNO3 disertai NaOH sebagai adsorben zat

warna biru metilena menunjukkan bahwa dengan aktivasi lebih efektif daripada

tanpa aktivasi (Fahrizal, 2008). Tongkol jagung (Zea maize), ampas tebu (Saccharum

officinarum) dan sekam padi (Oryza sativa) sebagai limbah pertanian dapat

menurunkan logam Cr(VI) berturut-turut sebesar 98,7 ; 98,64 ; dan 100 % yang

berbentuk serbuk dengan ukuran 200 mesh diaktivasi dengan pemanasan 105 oC

selama 3 menit (Abbas et al., 2010). Serabut kelapa telah diaktivasi dengan larutan

KNO3 (Nogueira et al., 2008) dapat menurunkan logam Cr(VI) pada limbah. Limbah

organik pertanian seperti kulit pisang, kulit kacang dan sekam padi yang telah

teraktivasi dapat menurunkan logam berat Cr(VI). Aktivasi dengan pemanasan di

antaranya adalah daun-daunan Platanus orientalis (Mahvi et al., 2007), serbuk

gergaji (Vinodhini and Das, 2009) dan serbuk gergaji pohon cemara (Biparva et al.,

2011) dapat menurunkan logam Cr(VI). Serat sabut kelapa hijau (Cocos nucifera)

dapat sebagai adsorpsi ion logam Cr(VI) dengan jenis interaksi yang terjadi antara

ion Cr(VI) dengan biosorben serat sabut kelapa hijau (Cocos nucifera) adalah ikatan

hidrogen, ikatan Van der Waals, pertukaran kation, dan ikatan kompleks (Sudiharta

dan Yulihastuti, 2010). Serbuk gergaji kayu Albizia (Albizzia falcata) berukuran 40

mesh diaktivasi dengan campuran pelarut etanol-toluena dapat sebagai adsorpsi ion

logam Cr(III) (Sukarta, 2008). Serbuk gergaji yang telah diaktivasi dengan NaOH

dapat digunakan untuk adsorpsi logam Cu (II) (Subakti, 2009).

Pada penelitian ini akan digunakan zeolit alam dan limbah kayu aren (Arenga

commit to user

6

batik. Zeolit alam akan diaktivasi menggunakan HCl serta dilanjutkan pemanasan

pada suhu suhu tertentu. Limbah kayu aren akan diaktivasi menggunakan HNO3 dan

dilanjutkan proses impregnasi NaOH disertai dengan pemanasan pada suhu tertentu.

Perlunya aktivasi pada adsorben untuk optimalisasi adosrben secara kimia dan fisis.

Penentuan baku mutu limbah cair batik menggunakan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah no. 10 tahun 2004 tentang baku mutu air limbah.

Perbandingan antara penggunaan adsorben zeolit alam sebagai adsorpsi, adsorben

limbah kayu aren (Arenga pinnata) dan kombinasi keduanya digunakan untuk

mengetahui penggunaan pengolahan yang efektif.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang diharapkan dapat dikaji

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kualitas limbah cair batik ditinjau dari kandungan logam Cr(VI)

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah no. 10 tahun 2004 ?

2. Bagaimana perbandingan kemampuan adsorpsi antara zeolit alam (ZA), limbah

kayu aren (Arenga pinnata) (LKA) dan zeolit alam-limbah kayu aren (ZA-LKA)

yang telah teraktivasi pada sistem kolom untuk menurunkan kadar logam Cr(VI)

pada larutan standard K2Cr2O7?

3. Bagaimana perbandingan antara kemampuan adsorpsi antara zeolit alam (ZA),

limbah kayu aren (Arenga pinnata) (LKA) dan zeolit alam-limbah kayu aren

(ZA-LKA) yang telah teraktivasi pada sistem kolom untuk menurunkan kadar

commit to user

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui besarnya kandungan logam Cr(VI) pada sampel limbah cair batik

dan kualitas limbah cair batik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah no. 10 tahun 2004.

2. Mengetahui kemampuan adsorpsi zeolit alam (ZA), limbah kayu aren (Arenga

pinnata) (LKA) dan zeolit alam-limbah kayu aren (ZA-LKA) yang telah

teraktivasi pada sistem kolom untuk menurunkan kadar logam Cr(VI) pada

larutan standard K2Cr2O7.

3. Mengetahui kemampuan adsorpsi zeolit alam (ZA), limbah kayu aren (Arenga

pinnata) (LKA) dan zeolit alam-limbah kayu aren (ZA-LKA) yang telah

teraktivasi pada sistem kolom untuk menurunkan kadar logam Cr(VI) pada

limbah cair batik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti: Penelitian ini diharapkan mampu menambah sumbangan

pemikiran secara ilmiah bagi ilmu kimia lingkungan dalam hal menurunkan

kadar Cr(VI) pada limbah cair batik.

2. Manfaat bagi masyarakat: Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan

dalam pengolahan limbah cair batik pada industri rumah tangga batik khususnya

masyarakat di karesidenan Surakarta.

3. Manfaat bagi pemerintah: Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan

untuk membuat kebijakan pemerintah daerah setempat untuk pengendalian

commit to user

8 BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Limbah Cair Batik

Pada proses industri batik cetak dari persiapan kain putih, pengkanjian dan

penghilangan kanji, pewarnaan (deying), pencetakan (printing), pencelupan,

pengeringan, pencucian sampai penyempurnaan menghasilkan pencemar limbah cair

dengan parameter BOD, COD dan bahan lain dari zat pewarna yang dipakai

mengandung seperti zat organik, dan logam berat.

Karakteristik limbah batik cetak adalah meliputi karakteristik fisika yaitu

warna, bau, zat padat tersuspensi , temperatur, sedangkan karakteristik kimia yaitu

bahan organik,anorganik, fenol, sulfur, pH, logam berat senyawa racun (nitrit),

maupun gas. Limbah cair industri batik cetak juga mempunyai karakteristik berwarna

keruh, berbusa, pH tinggi, konsentrasi BOD tinggi, kandungan lemak alkali dan zat

warna dimana didalamnya terdapat kandungan logam berat.

Senyawa logam berat yang bersifat toksis yang terdapat pada buangan

industry batik cetak, diduga krom(Cr), Timbal (Pb), Nikel (Ni), tembaga (Cu), dan

mangan (Mn). Sumber logam berat Krom (Cr) dan Timbal (Pb) yang bersifat toksis,

dapat berasal dari zat pewarna (CrCl3, K2Cr2O7) maupun sebagai mordan yaitu

merupakan pengikat zat warna meliputi Cr(NO3)2 dan PbCrO4 (Muljadi, 2009).

Mordan disebut juga sebagai zat khusus yang dapat meningkatkan lekatnya berbagai

commit to user

2. Logam Krom (Cr)

Logam krom merupakan logam golongan transisi, diketemukan di alam

sebagai bijih terutama kromit (Fe(CrO2)2). Krom merupakan elemen berbahaya di

permukaan bumi dan dijumpai dalam kondisi oksida antara Cr(II) sampai Cr(VI).

Krom bervalensi tiga umumnya merupakan bentuk yang umum dijumpai di alam,

dan dalam material biologis krom selalu berbentuk valensi tiga, karena krom valensi

enam merupakan salah satu material organik pengoksidasi yang tinggi

(Suhendrayatna, 2001).

Ada beberapa jenis kromium yang berbeda dalam efek pada organisme.

Kromium memasuki udara, air dan tanah di Cr(III) dan Cr(VI) bentuk melalui

proses-proses alam dan aktivitas manusia. kegiatan utama manusia yang

meningkatkan konsentrasi Cr(III) yang meracuni kulit dan manufaktur tekstil.

Kegiatan utama manusia yang meningkatkan Cr(VI) konsentrasi kimia, kulit dan

manufaktur tekstil, elektro lukisan dan Cr(VI) aplikasi dalam industri. Aplikasi ini

terutama akan meningkatkan konsentrasi kromium dalam air. Melalui kromium

pembakaran batubara juga akan berakhir di udara dan melalui pembuangan limbah

kromium akan berakhir di tanah.

Sebagian besar kromium di udara pada akhirnya akan menetap dan berakhir

di perairan atau tanah. Kromium dalam tanah sangat melekat pada partikel tanah dan

sebagai hasilnya tidak akan bergerak menuju tanah. Kromium dalam air akan

menyerap pada endapan dan menjadi tak bergerak. Hanya sebagian kecil dari

kromium yang berakhir di air pada akhirnya akan larut. Cr(III) merupakan unsur

commit to user

10

menyebabkan kondisi hati, ketika dosis harian terlalu rendah. Cr(VI) adalah terutama

racun bagi organisme. Dapat mengubah bahan genetik dan menyebabkan kanker.

Tanaman mengandung sistem yang mengatur kromium-uptake harus cukup

rendah tidak menimbulkan bahaya. Tetapi ketika jumlah kromium dalam tanah

meningkat, hal ini masih dapat mengarah pada konsentrasi yang lebih tinggi dalam

tanaman. Peningkatan keasaman tanah juga dapat mempengaruhi pengambilan

kromium oleh tanaman. Tanaman biasanya hanya menyerap kromium (III). Ini

mungkin merupakan jenis penting kromium, tetapi ketika konsentrasi melebihi nilai

tertentu, efek negatif masih dapat terjadi.

Kromium tidak diketahui terakumulasi dalam tubuh ikan, tetapi konsentrasi

tinggi kromium, karena pembuangan produk-produk logam di permukaan air, dapat

merusak insang ikan yang berenang di dekat titik pembuangan. Pada hewan,

kromium dapat menyebabkan masalah pernapasan, kemampuan yang lebih rendah

untuk melawan penyakit, cacat lahir, infertilitas dan pembentukan tumor.

Dalam perairan, krom berada pada bilangan oksidasi +2, +3, dan +6, dan

hanya +6 merupakan tingkat oksidasi yang paling dominan. Ion kromos (Cr2+)

merupakan krom tingkat oksidasi +2, bersifat tidak stabil, dan jumlahnya relatif

sedikit. Cr2+dengan cepat teroksidasi ke tingkat oksidasi +3 yang lebih stabil dalam

lingkungan aerobik. Di samping itu, sebagai Cr(OH)2, Cr2+akan mengendap dalam

air pada pH mendekati 6. Dengan demikian krom tingkat oksidasi +3 dan +6 lebih

banyak berperan dalam lingkungan perairan (Bert,1982). Senyawa Cr(III) dan Cr(VI)

sering dipakai untuk bahan pelapis logam lain agar lebih tahan korosi dan kelihatan

commit to user

pembuatan cat, pewarna tekstil dan lain-lain. Dalam zat warna tekstil jenis Grey

Lanaset G mengandung krom (III) sebesar 2,5 % sebagai senyawa kompleks

organologam (Blanques et al., 2004). Cr(VI) lebih mudah diserap oleh tubuh

dibandingkan dengan Cr(III). Namun, Cr(VI) setelah di dalam tubuh segera

mengalami reduksi menjadi Cr(III) (ATSDR, 2000). Keterdapatan Cr(III) dalam

tubuh dapat menyebabkan kanker paru-paru. Proses penjerapan krom oleh tubuh dan

dampaknya bagi kesehatan disajikan pada Gambar 1 (Kaim and Schwederski, 1994).

Gambar 1. Diagram Masuknya Krom dalam Tubuh

3. Pengolahan Air Limbah

Secara umum, metode pengolahan yang dikembangkan tersebut dapat

digolongkan atas 3 jenis metode pengolahan, yaitu secara fisika, kimia maupun

commit to user

12

Cara fisika, merupakan metode pemisahan sebagian dari beban pencemaran

khususnya padatan tersuspensi atau koloid dari air dengan memanfaatkan gaya-gaya

fisika (Eckenfelder, 1989; MetCalf dan Eddy, 2003). Dalam pengolahan air industri

secara fisika, proses yang dapat digunakan antara lain adalah filtrasi dan

pengendapan (sedimentasi). Filtrasi (penyaringan) menggunakan media penyaring

terutama untuk menjernihkan dan memisahkan partikel-partikel kasar dan padatan

tersuspensi dari air. Dalam sedimentasi, flok-flok padatan dipisahkan dari aliran

dengan memanfaatkan gaya gravitasi.

Cara kimia, merupakan metode penghilangan atau konversi

senyawa-senyawa polutan dalam air dengan penambahan bahan-bahan kimia atau reaksi kimia

lainnya (MetCalf dan Eddy, 2003).

Proses netralisasi biasanya diterapkan dengan cara penambahan asam atau

basa guna menetralisir ion-ion terlarut dalam air sehingga memudahkan proses

pengolahan selanjutnya. Dalam proses koagulasi-flokulasi menurut Mysels (1959),

partikel-partikel koloid hidrofobik cenderung menyerap ion-ion bermuatan negatif

dalam air melalui sifat adsorpsi koloid tersebut, sehingga partikel tersebut menjadi

bermuatan negatif. Koloid bermuatan negatif ini melalui gaya-gaya Van der Waals

menarik ion-ion bermuatan berlawanan dan membentuk lapisan kokoh (lapisan stern)

mengelilingi partikel inti. Selanjutnya lapisan kokoh stern yang bermuatan positif

menarik ion-ion negatif lainnya dari dalam larutan membentuk lapisan kedua

(lapisan difus). Kedua lapisan tersebut bersama-sama menyelimuti partikel-partikel

koloid dan membuatnya menjadi stabil. Partikel-partikel koloid dalam keadaan stabil

commit to user

lainnya membentuk flok-flok berukuran lebih besar, sehingga tidak dapat

dihilangkan dengan proses sedimentasi ataupun filtrasi.

Koagulasi pada dasarnya merupakan proses destabilisasi partikel koloid

bermuatan dengan cara penambahan ion-ion bermuatan berlawanan (koagulan) ke

dalam koloid, dengan demikian partikel koloid menjadi netral dan dapat

beraglomerasi satu sama lain membentuk mikroflok. Selanjutnya

mikroflok-mikroflok yang telah terbentuk dengan dibantu pengadukan lambat megalami

penggabungan menghasilkan makroflok (flokulasi), sehingga dapat dipisahkan dari

dalam larutan dengan cara pengendapan atau filtrasi (Eckenfelder, 1989; Farooq dan

Velioglu, 1989).

Koagulan yang biasa digunakan antara lain polielektrolit, aluminium, kapur,

dan garam-garam besi. Masalah dalam pengolahan limbah secara kimiawi adalah

banyaknya endapan lumpur yang dihasilkan (Eckenfelder, 1989; MetCalf dan Eddy,

2003), sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Cara biologi dapat menurunkan kadar zat organik terlarut dengan

memanfaatkan mikroorganisme atau tumbuhan air. Pada dasarnya cara biologi

adalah pemutusan molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Proses ini sangat

peka terhadap factor suhu, pH, oksigen terlarut (DO) dan zat-zat inhibitor terutama

zat-zat beracun. Mikroorganisme yang digunakan untuk pengolahan limbah adalah

bakteri, algae, atau protozoa (Ritmann dan McCarty, 2001). Sedangkan tumbuhan air

yang mungkin dapat digunakan termasuk gulma air (aquatic weeds) (Lisnasari,

commit to user

14

4. Zeolit

Kata “zeolit” berasal dari kata Yunani zein yang berarti membuih dan lithos

yang berarti batu. Zeolit merupakan mineral hasil tambang yang bersifat lunak dan

mudah kering. Warna dari zeolit adalah putih keabu-abuan, putih kehijau-hijauan,

atau putih kekuning-kuningan. Ukuran kristal zeolit kebanyakan tidak lebih dari 10–

15 mikron. Zeolit terbentuk dari abu vulkanik yang telah mengendap jutaan tahun

silam. Sifat-sifat mineral zeolit sangat bervariasi tergantung dari jenis dan kadar

mineral zeolit. Zeolit mempunyai struktur berongga biasanya rongga ini diisi oleh air

serta kation yang bisa dipertukarkan dan memiliki ukuran pori tertentu. Oleh karena

itu zeolit dapat dimanfaatkan sebagai penyaring molekuler, senyawa penukar ion,

sebagai filter dan katalis. (Sutarti, 1994)

a. Struktur Zeolit

Zeolit mengandung unsur utama silikon, aluminium, dan oksigen serta

mengikat sejumlah tertentu molekul air di dalam porinya. Unsur lain yang juga

[image:30.612.131.522.223.461.2]terdapat pada zeolit adalah unsur logam alkali dan alkali tanah.

Gambar 2. Kerangka Utama Zeolit

commit to user

Dalam struktur tersebut Si4+dapat diganti Al4+(Gambar 2), sehingga rumus

umum komposisi zeolit dapat dinyatakan sebagai berikut :

Mx/n [(AlO2)x(SiO2)y] m H2O (Lesley et al., 2001)

dengan :

n = Valensi kation M (alkali / alkali tanah) x dan y = Jumlah tetrahedron per unit sel m = Jumlah molekul air per unit sel M = Kation alkali / alkali tanah

Struktur zeolit yang merupakan senyawa aluminosilikat dapat dijabarkan

seperti pada gambar di bawah. Tetrahedral SiO4 dan AlO4 saling berhubungan pada

sudut-sudut tetrahedralnya untuk membentuk Al, Si framework tiga dimensi yang

berpori. Kation-kation alkali monovalen atau divalen menempati posisinya di dalam

pori-pori. Kehadiran kation-kation ini akan menetralkan muatan zeolit. Sebagian pori

[image:31.612.133.520.192.643.2]ditempati atau diisi oleh molekul-molekul air.

commit to user

16

b. Sifat Zeolit

Zeolit mempunyai sifat-sifat kimia, di antaranya :

1. Dehidrasi

Sifat dehidrasi zeolit berpengaruh terhadap sifat jerapannya. Keunikan zeolit

terletak pada struktur porinya yang spesifik. Pada zeolit alam di dalam pori-porinya

terdapat kation-kation atau molekul air. Bila kation-kation atau molekul air tersebut

dikeluarkan dari dalam pori dengan suatu perlakuan tertentu maka zeolit akan

meninggalkan pori yang kosong (Bambang et al., 1995).

2. Penjerapan

Dalam keadaan normal ruang hampa dalam kristal zeolit terisi oleh molekul

air yang berada disekitar kation. Bila zeolit dipanaskan maka air tersebut akan keluar.

Zeolit yang telah dipanaskan dapat berfungsi sebagai penjerap gas atau cairan

(Bambang et al., 1995).

3. Penukar Ion

Ion-ion pada rongga berguna untuk menjaga kenetralan zeolit. Ion-ion ini

dapat bergerak bebas sehingga pertukaran ion yang terjadi tergantung dari ukuran

dan muatan maupun jenis zeolitnya. Sifat sebagai penukar ion dari zeolit antara lain

tergantung dari sifat kation, suhu, dan jenis anion (Bambang et al., 1995).

4. Katalis

Zeolit sebagai katalis hanya mempengaruhi laju reaksi tanpa mempengaruhi

kesetimbangan reaksi karena mampu menaikkan perbedaan lintasan molekular dari

reaksi. Katalis berpori dengan pori-pori sangat kecil akan memuat molekul-molekul

commit to user

disebut molecular sieve yang terdapat dalam substansi zeolit alam (Bambang et al.,

1995).

5. Penyaring / pemisah

Zeolit sebagai penyaring molekul maupun pemisah didasarkan atas perbedaan

bentuk, ukuran, dan polaritas molekul yang disaring. Molekul yang berukuran lebih

kecil dari ruang hampa dapat melintas sedangkan yang berukuran lebih besar dari

ruang hampa akan ditahan (Bambang et al., 1995).

Kekuatan zeolit sebagai penjerap, katalis, dan penukar ion sangat tergantung

dari perbandingan Al dan Si, sehingga dikelompokkan menjadi 3 (Sutarti, 1994)

sebagai berikut:

1. Zeolit dengan kadar Si rendah yaitu zeolit jenis ini banyak mengandung Al (kaya

Al), berpori, mempunyai nilai ekonomi tinggi karena efektif untuk pemisahan atau

pemurnian dengan kapasitas besar. Volume porinya dapat mencapai 0,5 cm3/cm3

volume zeolit. Kadar maksimum Al dicapai jika perbandingan Si/Al mendekati 1 dan

keadaan ini mengakibatkan daya penukaran ion maksimum.

2. Zeolit dengan kadar Si sedang yaitu kerangka tetrahedral Al dari zeolit tidak stabil

terhadap pengaruh asam dan panas. Jenis zeolit mordenit mempunyai perbandingan

Si/Al = 5 sangat stabil.

3. Zeolit dengan kadar Si tinggi yaitu zeolit ini mempunyai perbandingan Si/Al

=10-100 sehingga sifat permukaannya tidak dapat diperkirakan lebih awal. Sangat

higroskopis dan menyerap molekul non-polar sehingga baik digunakan sebagai

commit to user

18

c. Zeolit Alam

Komposisi dan struktur zeolit alam kebanyakan terdiri dari mineral

mordernit dan klinoptillit (Gambar 4). Dari uji pendahuluan terhadap zeolit alam

Wonosari dengan menggunakan difraksi sinar x diketahui bahwa sebagian besar

penyusunnya adalah mordernit. Analisis lebih lanjut terhadap zeolit alam Wonosari

menunjukkan bahwa zeolit mempunyai rasio Si/Al 4,75; keasaman sebesar 2,39

mmol/g; luas permukaan 24,13 m2/g; volume pori 74,25 x 10-3 mL/g; rerata jejari

pori 60,54 dan memilki kandungan logam Na, K, Ca dan Fe masing-masing sebesar

4,29 %; 1,34 %; 2,39 5 dan 1,04 %. (Budi, 2006)

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa zeolit alam

mampu dimanfatkan sebagai adsorben limbah pencemar dari beberapa industri.

Zeolit mampu menjerap berbagai macam logam, antara lain Ni, Np, Pb, U, Zn, Ba,

[image:34.612.140.519.214.665.2]Ca, Mg, Sr, Cd, Cu dan Hg (Kosmulski, 2001).

Tabel 1. Sifat Zeolit Jenis Mordenit

Zeolit Mordenit Sifat

Struktur kristal

Swelling

Kestabilan panas

Kestabilan radiasi

Adsorpsi

Penukar kation

Penyaring molekul

Katalis

Framework 3 dimensi

Sangat kecil

Tinggi

Sedang

Tinggi

Sedang

Tinggi

commit to user

[image:35.612.136.503.150.462.2](a) (b)

Gambar 4. (a) Struktur Zeolit Jenis Mordenit Na8 [Al8Si40O96]. 24H2O

(b) Struktur Zeolit Jenis Klinoptilolit Na6 [Al6Si30O72]. 24H2O.

(Guisnet, M. dan Gilson, JP., 2002)

d. Aktivasi Zeolit Alam

Proses aktivasi zeolit alam dapat dilakukan dengan 2 cara, yang pertama yaitu

secara fisika melalui pemanasan dengan tujuan untuk menguapkan air yang

terperangkap di dalam pori-pori kristal zeolit, sehingga luas permukaannya

bertambah (Khairinal, 2000). Proses pemanasan zeolit dikontrol, karena pemanasan

yang berlebihan kemungkinan akan menyebabkan zeolit tersebut rusak.

Aktivasi zeolit secara kimia dengan tujuan untuk membersihkan permukaan

pori, membuang senyawa pengotor dan mengatur kembali letak atom yang dapat

dipertukarkan. Proses aktivasi zeolit dengan perlakuan asam HCl pada konsentrasi

0,1N hingga 11 N menyebabkan zeolit mengalami dealuminasi dan dekationisasi

commit to user

20

menyebabkan terjadinya dekationisasi yang menyebabkan bertambahnya luas

permukaan zeolit karena berkurangnya pengotor yang menutupi pori-pori zeolit.

Luas permukaan yang bertambah diharapkan meningkatkan kemampuan zeolit dalam

proses penjerapan (Weitkamp, 1999). Menurut Hamdan yang dikutip oleh Dina

tingginya kandungan Al dalam kerangka zeolit menyebabkan kerangka zeolit sangat

hidrofilik. Sifat hidrofilik dan polar dari zeolit ini merupakan hambatan dalam

kemampuan penjerapannya. Proses aktivasi dengan asam dapat meningkatkan

kristalinitas, keasaman dan luas permukaan (Hari, 2001). Heraldy (2003) juga

mengkaji aktivasi asam terhadap zeolit alam asal Ponorogo dan Wonosari. Asam

yang dipergunakan adalah HCl, HNO3, H2SO4dan H3PO4.Hasilnya menunjukkan

bahwa perlakuan asam terhadap zeolit alam asal Ponorogo dan Wonosari

meningkatkan daya jerap zeolit terhadap limbah cair. Penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa perlakuan asam telah berhasil melepaskan alumunium dari

kerangka zeolit dan mampu meningkatkan keasaman zeolit. Peningkatan keasaman

zeolit disebutkan mampu memperbesar kemampuan penjerapan zeolit. Hal itu terjadi

karena banyaknya pori-pori zeolit yang terbuka dan permukaan padatannya menjadi

bersih dan luas.

5. Aren (Arenga pinnata)

Aren (Arenga pinnata) merupakan tumbuhan berbiji tertutup dimana biji

buahnya terbungkus daging buah. Tepung aren dapat digunakan untuk pembuatan

aneka produk makanan, terutama produk yang sudah dikenal masyarakat luas, yaitu

commit to user

belum dapat disubstitusi. Pembuatan tepung aren dilakukan melalui terlebih dahulu

menebang batang pohon aren kemudian dipotong-potong sepanjang 1,25 - 2 meter.

Pada industri tradisional, serat tadi dimasukkan ke bak yang dialiri air serta

diaduk-aduk dengan cara menginjak-injak untuk memisahkan antara ampas aren dan

[image:37.612.142.502.209.644.2]tepungnya. Diagram alir proses pembuatan tepung pati aren dapat dilihat pada

Gambar 5.

Gambar 5. Diagram alir proses pembuatan tepung aren

commit to user

22

Industri tepung aren berada di Dukuh Bendo, Desa Daleman Kecamatan

Tulung, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, sekitar 15-18 km ke arah utara kota Klaten.

Luas Dukuh Bendo mencapai 61.190 m2, dengan jumlah penduduk 1.164 jiwa. Mata

pencaharian penduduk terutama adalah dari industri aren yang mencapai jumlah 35

buah. Industri yang kebanyakan rumahan tersebut mendapatkan pasokan bahan baku

batang pohon aren dari 3 pabrik yang juga berlokasi di dukuh tersebut. Saat ini,

industri tepung aren menghasilkan limbah limbah cair dan limbah padat (Firdayati

dan Handajani, 2005).

Limbah cair berasal dari proses pemarutan/pelepasan pati dari serat dan

pengendapan tepung aren. Limbah padat yang berupa serbuk serat aren semula

dimanfaatkan oleh industri budidaya jamur di kota Yogyakarta. Namun pada dua

tahun terakhir, industri tersebut tidak beroperasi lagi, akibatnya timbunan limbah

padat memenuhi bantaran sungai dan daerah sekitar sawah. Lindi dari limbah padat

ini mulai terasa mencemari badan air dan sistem irigasi yang ada di daerah tersebut.

Dampak yang dirasakan penduduk berupa timbulnya gangguan kulit setelah

menggunakan sumber air yang sudah tercemar oleh lindi ampas aren dan juga

matinya ikan-ikan pada kolam ikan milik penduduk, selain bau yang menyengat,

khususnya setelah ampas terbasahi oleh hujan (Firdayati dan Handajani, 2005).

Limbah padat yang tidak ditangani dengan baik, berpotensi menimbulkan

masalah bagi komunitas sekitarnya. Limbah padat yang komponen dasarnya ada

materi organik akan terdekomposisi secara alamiah di lingkungan. Namun dalam

prosesnya sering sekali timbul gangguan bau dan estetika dari timbunan limbah padat

commit to user

Kandungan fosfor dan kalium limbah kayu aren dalam bentuk ampas masih

tinggi (Tabel 4). Tingginya kandungan besi (Fe) dan Mangan (Mn) pada limbah

diperkirakan berasal dari air sumur yang digunakan selama proses (Tabel 2)

[image:39.612.137.455.217.463.2](Firdayati dan Handajani, 2005).

Tabel 2. Karakteristik Limbah Kayu Aren dan Baku Mutu (Firdayati dan Handajani, 2005)

No. Parameter Satuan Hasil Analisa

1. C-Organik % BK 69,94

2. N-Organik % BK 0,70

3. Total Phospat mg/kg BK 1464,46

4. Amoniak mg/kg BK 0,04

5. Kalium (K) mg/kg BK 2206,96

6. Magnesium (Mg) mg/kg BK 635,85

7. Besi (Fe) mg/kg BK 652,23

8. Seng (Zn) mg/kg BK 106,06

9. Tembaga (Cu) mg/kg BK 5,82

10. Fosfor (P) mg/kg BK 487,67

11. Mangan (Mn) mg/kg BK 41,86

6. Komponen Kimia Kayu

Kayu sebagian besar tersusun atas tiga unsur yaitu unsur C, H dan O.

Unsur-unsur tersebut berasal dari udara berupa CO2dan dari tanah berupa H2O. Namun,

dalam kayu juga terdapat unsur-unsur lain seperti N, P, K, Ca, Mg, Si, Al dan Na.

Unsur-unsur tersebut tergabung dalam sejumlah senyawa organik, secara umum

dapat dibedakan menjadi dua bagian (Fengel dan Wegener, 1995) yaitu:

1. Komponen lapisan luar yang terdiri atas fraksi-fraksi yang dihasilkan oleh

kayu selama pertumbuhannya. Komponen ini sering disebut dengan zat

commit to user

24

2. Komponen lapisan dalam terbagi menjadi dua fraksi yaitu fraksi karbohidrat

yang terdiri atas selulosa dan hemiselulosa, fraksi non karbohidrat yang

terdiri dari lignin.

a. Selulosa dan Hemiselulosa

Selulosa merupakan senyawa organik yang terdapat pada dinding sel

bersama lignin berperan dalam mengokohkan struktur tumbuhan. Selulosa pada kayu

umumnya berkisar 40-50%, sedangkan pada kapas hampir mencapai 98%. Selulosa

terdiri atas rantai panjang unit-unit glukosa yang terikat dengan ikatan 1-4β

[image:40.612.133.519.216.472.2]-glukosida.

Gambar 6. Model Struktur Selulosa

Hemiselulosa adalah polimer polisakarida heterogen tersusun dari unit

D-glukosa, D-manosa, L-arabiosa dan D-xilosa. Hemiselulosa pada kayu berkisar

antara 20-30%. Dilihat dari strukturnya, selulosa dan hemiselulosa mempunyai

potensi yang cukup besar untuk dijadikan sebagai penjerap karena gugus OH- yang

terikat dapat berinteraksi dengan komponen adsorbat. Adanya gugus OH-, pada

selulosa dan hemiselulosa menyebabkan terjadinya sifat polar pada adsorben tersebut.

Dengan demikian selulosa dan hemiselulosa lebih kuat menjerap zat yang bersifat

commit to user

OH- yang terikat pada permukaan dengan ion logam yang bermuatan positif (kation)

[image:41.612.136.521.189.464.2]merupakan mekanisme pertukaran ion sebagai berikut (Yantri, 1998).

Gambar 7. Mekanisme Gugus OH- pada Selulosa dengan Ion Logam

M

+

dan M

2+

adalah ion logam, OH- adalah gugus hidroksil dan Y adalah

matriks tempat gugus OH- terikat. Interaksi antara gugus OH- dengan ion logam juga

memungkinkan melalui mekanisme pembentukan kompleks koordinasi karena atom

oksigen (O) pada gugus OH- mempunyai pasangan elektron bebas, sedangkan ion

logam mempunyai orbital d kosong. Pasangan elektron bebas tersebut akan

menempati orbital kosong yang dimiliki oleh ion logam, sehingga terbentuk suatu

senyawa atau ion kompleks.

Menurut Terada et al. (1983) ikatan kimia yang terjadi antara gugus aktif

pada zat organik dengan molekul dapat dijelaskan sebagai perilaku interaksi

asam-basa Lewis yang menghasilkan kompleks pada permukaan padatan. Pada sistem

commit to user

26

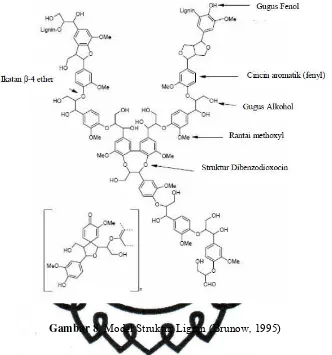

b. Lignin

Lignin adalah polimer tiga dimensi yang terdiri dari unit fenil propana yang

diikat dengan ikatan eter (C-O-C) dan ikatan karbon (C-C). Lignin bersifat tahan

terhadap hidrolisis karena adanya ikatan arilalkil dan ikatan eter. Lignin adalah suatu

polimer yang komplek dengan bobot molekul tingi yang tersusun atas unit-unit

fenilpropana. Lignin termasuk ke dalam kelompok bahan yang polimerisasinya

merupakan polimerisasi cara ekor (endwisepolymerization), yaitu pertumbuhan

polimer terjadi karena satu monomer bergabung dengan polimer yang sedang

tumbuh. Polimer lignin merupakan polimer bercabang dan membentuk struktur tiga

dimensi (Gambar 8) (Judoamidjojo et al., 1989).

Di alam keberadaan lignin pada kayu berkisar antara 25-30%, tergantung

pada jenis kayu atau faktor lain yang mempengaruhi perkembangan kayu. Pada kayu,

lignin umumnya terdapat di daerah lamela tengah dan berfungsi pengikat antar sel

serta menguatkan dinding sel kayu. Kulit kayu, biji, bagian serabut kasar, batang dan

daun mengandung lignin yang berupa substansi kompleks oleh adanya lignin dan

polisakarida yang lain. Kadar lignin akan bertambah dengan bertambahnya umur

tanaman. Lignin bersifat tidak larut dalam kebanyakan pelarut organik. Lignin yang

melindungi selulosa bersifat tahan terhadap hidrolisa yang disebabkan oleh adanya

ikatan alkil dan ikatan eter. Pada suhu tinggi, lignin dapat mengalami perubahan

struktur dengan membentuk asam format, metanol, asam asetat, aseton, vanilin dan

lain-lain. Sedangkan bagian lainnya mengalami kondensasi (Judoamidjojo et al.,

commit to user

Gambar 8. Model Struktur Lignin (Brunow, 1995)

Proses delignifikasi merupakan perlakuan pendahuluan terhadap bahan baku

sehingga mempermudah pelepasan hemiselulosa. Proses ini berfungsi untuk

membersihkan lignin. Berbagai perlakuan pendahuluan atau delignifikasi dapat

dilakukan seperti perlakuan secara fisik (penggilingan, pemanasan dengan uap,

radiasi atau pemanasan dengan udara kering) dan secara kimia (pelarut, larutan

pengembang, gas SO2) (Frida, 1998). Menurut Foody et al., (1999) menyatakan

bahwa perlakuan pendahuluan dapat dilakukan dengan mengkombinasikan antara

perlakuan fisik dan kimia. Perlakuan fisik seperti penggilingan, tekanan, pengepresan

commit to user

28

c. Modifikasi Biosorben

Modifikasi biosorben bertujuan meningkatkan kapasitas adsorpsi dari

biosorben. Modifikasi dapat dilakukan dengan memberi perlakuan kimia seperti

direaksikan dengan asam dan basa atau perlakuan fisika seperti pemanasan dan

pencucian (Marshall dan Mitchell, 1996). Pada penelitian ini, biosorben dimodifikasi

dengan menggunakan asam, kemudian dilanjutkan dengan impregnasi basa.

Modifikasi asam merupakan cara paling umum yang digunakan untuk

mengaktivasi biosorben sehingga kapasitas penjerapannya jauh lebih besar dibanding

arang aktif (David, 2000). Menurut Gufta (1998), modifikasi biosorben dengan asam

paling umum dilakukan dan terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kapasitas

adsorpsi dari biosorben. Asam yang digunakan pada percobaan ini adalah asam

nitrat, sedangkan basa yang digunakan pada proses impregnasi adalah natrium

hidroksida (NaOH).

Impregnasi adalah suatu proses penjenuhan sampai ke bagian dalam adsorben

dengan gas atau cairan yang akan membentuk pori-pori atau rongga. Impregnan

NaOH pada permukaan biosorben membuat unsur karbon (C) bereaksi dengan

oksigen menjadi gas CO2 pada saat proses impregnasi. Hilangnya unsur karbon

tersebut meninggalkan ruang kosong sehingga mampu membentuk rongga yang

makin lama makin mendalam. Dengan fenomena ini, maka pori-pori terbentuk di

permukaan biosorben (Setiadi dan Edi, 1999). Rongga atau pori ini akan menjerap

zat warna biru metilena. Impregnasi dengan NaOH mampu mempercepat kinetika

commit to user

7. Adsorpsi

Salah satu metode yang digunakan untuk menghilangkan zat pencemar dari air

limbah adalah adsorpsi (Rios et al., 1999). Adsorpsi merupakan terjerapnya suatu zat

(molekul atau ion) pada permukaan adsorben. Mekanisme penjerapan tersebut dapat

dibedakan menjadi dua yaitu, jerapan secara fisika (fisisorpsi) dan jerapan secara kimia

(kemisorpsi). Pada proses fisisorpsi gaya yang mengikat adsorbat oleh adsorben adalah

gaya-gaya van der Waals. Molekul terikat sangat lemah dan energi yang dilepaskan pada

adsorpsi fisika relatif rendah sekitar 20 kJ/mol (Castellan, 1982). Sedangkan pada proses

adsorpsi kimia, interaksi adsorbat dengan adsorben melalui pembentukan ikatan kimia.

Kemisorpsi terjadi diawali dengan adsorpsi fisik, yaitu partikel-partikel adsorbat

mendekat ke permukaan adsorben melalui gaya van der Waals atau melalui ikatan

hidrogen. Kemudian diikuti oleh adsorpsi kimia yang terjadi setelah adsorpsi fisika.

Dalam adsorpsi kimia partikel melekat pada permukaan dengan membentuk ikatan

kimia (biasanya ikatan kovalen), dan cenderung mencari tempat yang

memaksimumkan bilangan koordinasi dengan substrat (Atkins, 1999).

Kekuatan interaksi adsorbat dengan adsorben dipengaruhi oleh sifat dari

adsorbat maupun adsorbennya. Gejala yang umum dipakai untuk meramalkan

komponen mana yang diadsorpsi lebih kuat adalah kepolaran adsorben dengan

adsorbatnya. Apabila adsorbennya bersifat polar, maka komponen yang bersifat polar

akan terikat lebih kuat dibandingkan dengan komponen yang kurang polar.

Kekuatan interaksi juga dipengaruhi oleh sifat keras-lemahnya dari adsorbat

maupun adsorben. Sifat keras untuk kation dihubungkan dengan istilah polarizing

commit to user

30

ikatan. Kation yang mempunyai polarizing power cation besar cenderung bersifat

keras. Sifat polarizing power cation yang besar dimiliki oleh ion-ion logam dengan

ukuran (jari-jari) kecil dan muatan yang besar. sebaliknya sifat polarizing power

cation yang rendah dimiliki oleh ion-ion logam dengan ukuran besar namun

muatannya kecil, sehingga diklasifikasikan ion lemah.

Pengertian keras untuk anion dihubungkan dengan istilah polarisabilitas

anion yaitu, kemampuan suatu anion untuk mengalami polarisasi akibat medan listrik

dari kation. Anion bersifat keras adalah anion berukuran kecil, muatan besar dan

elektronegativitas tinggi, sebaliknya anion lemah dimiliki oleh anion dengan ukuran

besar, muatan kecil dan elektronegatifitas yang rendah. Ion logam keras berikatan

kuat dengan anion keras dan ion logam lemah berikatan kuat dengan anion lemah

(Atkins, 1999).

Pearson (1963) mengklasifikasikan asam-basa Lewis menurut sifat keras dan

lemahnya. Menurut Pearson, situs aktif pada permukaan padatan dapat dianggap

sebagai ligan yang dapat mengikat logam secara selektif. Logam dan ligan

dikelompokkan menurut sifat keras dan lemahnya berdasarkan pada polarisabilitas

unsur. Pearson (1963) mengemukakan suatu prinsip yang disebut Hard and Soft Acid

Base (HSAB). Ligan-ligan dengan atom yang sangat elektronegatif dan berukuran

kecil merupakan basa keras, sedangkan ligan-ligan dengan atom yang elektron

terluarnya mudah terpolarisasi akibat pengaruh ion dari luar merupakan basa lemah.

Sedangkan ion-ion logam yang berukuran kecil namun bermuatan positip besar,

elektron terluarnya tidak mudah dipengaruhi oleh ion dari luar, ini dikelompokkan ke

commit to user

kecil atau nol, elektron terluarnya mudah dipengaruhi oleh ion lain, dikelompokkan

ke dalam asam lemah.

Menurut prinsip HSAB, asam keras akan berinteraksi dengan basa keras

untuk membentuk kompleks, begitu juga asam lemah dengan basa lemah. Interaksi

asam keras dengan basa keras merupakan interaksi ionik, sedangkan interaksi asam

lemah dengan basa lemah, interaksinya lebih bersifat kovalen.

Porositas adsorben juga mempengaruhi daya adsorpsi dari suatu adsorben.

Adsorben dengan porositas yang besar mempunyai kemampuan menjerap yang lebih

tinggi dibandingkan dengan adsorben yang memilki porositas kecil. Untuk

meningkatkan porositas dapat dilakukan dengan mengaktivasi secara fisika seperti

mengalirkan uap air panas ke dalam pori-pori adsorben, atau mengaktivasi secara

kimia. Salah satu cara mengaktivasi adsorben secara kimia adalah aktivasi selulosa

melalui penggantian gugus aktif OH- pada selulosa dengan gugus HSO

3 -

melalui

proses sulfonasi. Selulosa yang teraktivasi dengan cara sulfonasi memberikan daya

adsorpsi yang meningkat dua kali lipat dibandingkan daya adsorpsi selulosa yang

tidak diaktivasi (Setiawan et al., 2004)

Jumlah zat yang diadsorpsi pada permukaan adsorben merupakan proses

berkesetimbangan, sebab laju peristiwa adsorpsi disertai dengan terjadinya desorpsi.

Pada awal reaksi, peristiwa adsorpsi lebih dominan dibandingkan dengan peristiwa

desorpsi, sehingga adsorpsi berlangsung cepat. Pada waktu tertentu peristiwa

adsorpsi cendung berlangsung lambat, dan sebaliknya laju desorpsi cendrung

commit to user

32

disebut sebagai keadaan berkesetimbangan. Pada keadaan berkesetimbangan tidak

teramati perubahan secara makroskopis. Waktu tercapainya keadaan setimbang pada

proses adsorpsi adalah berbeda-beda, Hal ini dipengaruhi oleh jenis interaksi yang

terjadi antara adsorben dengan adsorbat. Secara umum waktu tercapainya

kesetimbangan adsorpsi melalui mekanisme fisika (fisisorpsi) lebih cepat

dibandingkan dengan melalui mekanisme kimia atau kemisorpsi (Castellans, 1982).

8. Spektrofotometer Serapan Atom

Prinsip dasar pengukuran dengan SSA adalah penyerapan energi (sumber

cahaya) oleh atom-atom dalam keadaan dasar menjadi atom-atom dalam keadaan

tereksitasi. Pembentukan atom-atom dalam keadaan dasar atau proses atomisasi pada

umumnya dilakukan dalam nyala. Cuplikan sampel yang mengandung logam M

sebagai ion M+dalam bentuk larutan garam M+ dan A-akan melalui serangkaian

proses dalam nyala, sebelum akhirnya menjadi atom logam dalam keadaan dasar M0.

Atom-atom dalam keadaan dasar (M0) akan menyerap energi sumber energi berupa

lampu katode berongga, yang mana jumlah energi yang diserap adalah sebanding

dengan populasi atau konsentrasi atom-atom dalam sampel (Welz, 1985). Penentuan

konsentrasi unsur logam dalam sampel dapat dilakukan dengan bantuan kurva

kalibrasi yang merupakan aluran antara absorbansi terhadap konsentrasi larutan

standar. Hal ini sesuai dengan Hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa jumlah

energi yang diserap (absorbansi) adalah sebanding dengan konsentrasi (C) (Khopkar,

commit to user

B. Penelitian Terkait

Penelitian mengenai zeolit alam dan limbah kayu aren sebagai alternatif

sebagai adsorben untuk menurunkan logam Cr(VI) terkait dengan beberapa

penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut turut mendasari dan menjadi referensi

bagi pelaksanaan penelitian. Penelitian ini memiliki nilai-nilai yang terbarukan

apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Maknanya bahwa terdapat

hal-hal baru dan belum diangkat pada penelitian sebelumnya.

Beberapa penelitian yang terkait penggunaan zeolit alam untuk menurunkan

logam Cr dan beberapa logam antara lain :

1. Susetyaningsih et al. (2009) melakukan penelitian bahwa kemampuan zeolit

alam untuk ukuran (-80+100) mesh memiliki kondisi yang paling baik dan telah

diaktivasi dengan pemanasan 150 oC selama 60 menit dapat mereduksi kadar

logam Cr dalam limbah B3 cair industri penyamakan kulit yaitu sebesar 92,60 %.

2. (Mutngimaturrohmah et al., 2009) melakukan penelitian bahwa pemanfaatan

zeolit teraktivasi dengan dengan HCl 6 M dan NH4NO3 2 M dapat digunakan

untuk adsorpsi fenol 100 ppm teradsorpsi sebesar 65,89 ppm.

3. Rahman dan Hartono (2004) melakukan penelitian tentang penyaringan air tanah

dengan zeolit alami untuk menurunkan kadar besi dan mangan. Kolom adsorpsi

terbuat dari kolom gelas ber-stopcock berdiameter 4 cm panjang 50 cm.

4. Campos (2009) melakukan penelitian dari zeolit alam dari Sao Paulo, Brasil

yang telah diaktivasi dengan cara pemanasan dapat menurunkan kadar logam

commit to user

34

Beberapa penelitian yang terkait penggunaan selulosa untuk menurunkan

logam Cr antara lain:

1. Rao et al. (2007) melakukan penelitian tentang pemanfaatan daun Azadirachta

indica yang diaktivasi dengan H2SO4 dan NaOH dapat menurunkan logam

Cr(VI) sebesar 94 – 97 %.

2. Fahrizal (2008) melakukan penelitian tentang pemanfaatan tongkol jagung

dengan ukuran 100 mesh tanpa diaktivasi dan diaktivasi dengan HNO3 disertai

NaOH sebagai adsorben zat warna biru metilena menunjukkan bahwa dengan

aktivasi lebih efektif daripada tanpa aktivasi

3. Abbas et al. (2010) melakukan penelitian tentang pemanfaatan tongkol jagung

(Zea maize), ampas tebu (Saccharum officinarum) dan sekam padi (Oryza

sativa) sebagai limbah pertanian dapat menurunkan logam Cr(VI) berturut-turut

sebesar 98,7 ; 98,64 ; dan 100 % yang berbentuk serbuk dengan ukuran 200

mesh diaktivasi dengan pemanasan 105 oC selama 3 menit.

4. Sudiharta dan Yulihastuti (2010) melakukan penelitian tentang pemanfaatan

serat sabut kelapa hijau (Cocos nucifera) dapat sebagai adsorpsi ion logam

Cr(VI) dengan jenis interaksi yang terjadi adalah ikatan hidrogen, ikatan Van der

Waals, pertukaran kation, dan ikatan kompleks. Kapasitas biosorpsi serat sabut

commit to user

C. Kerangka Pemikiran

Zat pencemar berupa logam-logam berat merupakan masalah yang lebih serius

dibandingkan dengan polutan organik karena ion-ion logam berat merupakan racun bagi

organisme serta sangat sulit diuraikan secara biologi maupun kimia.Senyawa logam

berat yang bersifat toksis yang terdapat pada buangan industri batik, salah satunya

adalah krom (Cr). Sumber logam berat krom total (Cr) dapat berasal dari zat

pewarna (CrCl3, K2Cr2O7). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah no.

10 tahun 2004 tentang baku mutu air limbah, logam Cr(VI) pada golongan I sebesar

0,1 ppm dan golongan II sebesar 0,5 ppm.

Pemanfaatan zeolit alam dan limbah kayu aren yang teraktivasi merupakan

salah satu upaya pengolahan air limbah secara kimia. Salah satu metode yang

digunakan untuk menghilangkan zat pencemar dari air limbah adalah adsorpsi. Adsorpsi

merupakan terjerapnya suatu zat (molekul atau ion) pada permukaan adsorben.

Komposisi dan struktur zeolit alam kebanyakan terdiri dari mineral mordernit

dan klinoptillit. Zeolit alam Wonosari dengan menggunakan difraksi sinar x

diketahui bahwa sebagian besar penyusunnya adalah zeolit dengan jenis mordernit

Na8[Al8Si40O96].24H2O. Zeolit alam sebagai material awal dipanaskan dan diaktivasi

secara kimia dengan perlakuan asam klorida (HCl). Dealuminasi zeolit alam

menggunakan konsentrasi HCl 1 M yang merupakan konsentrasi untuk dealuminasi

zeolit alam (Swantomo et al., 2009). Pada dealuminasi, ion H+ yang dihasilkan dari

reaksi penguraian HCl dalam medium air akan mengurai ikatan atom Al yang berada

commit to user

36

Si dan Al. Ion H+ akan cenderung menyebabkan terjadinya pemutusan ikatan Al-O

dan akan terbentuk gugus silanol. Dengan demikian gugus hidroksi OH- yang

nantinya akan berikatan dengan ion logam Cr secara kovalen.

Limbah kayu aren mengandung bahan organik berupa pati atau serat selulosa

baik terlarut maupun partikel tersuspensi. Selulosa merupakan senyawa organik yang

terdapat pada dinding sel bersama lignin berperan dalam mengokohkan struktur

tumbuhan. Selulosa pada kayu umumnya berkisar 40-50%, sedangkan pada kapas

hampir mencapai 98%. Selulosa terdiri atas rantai panjang unit-unit glukosa yang terikat

dengan ikatan 1-4β-glukosida.

Limbah kayu aren sebagai material awal dipanaskan dan diaktivasi

menggunakan asam dan basa. Asam yang digunakan adalah asam nitrat yang

berfungsi mengaktifkan gugus hidroksi pada selulosa. Asam nitrat telah digunakan

untuk memodifikasi karbon aktif dan menunjukkan hasil adsorpsi yang lebih baik

dibanding karbon aktif tak termodifikasi (Wu dan Paul, 1998). Kemudian diikuti

dengan impregnasi basa untuk mengaktifkan biosorben sampai ke dalam pori dan

bukan hanya terbatas pada permukaan. Menurut Alamsyah (2007) asam nitrat dapat

mengaktifkan gugus hidroksi pada selulosa sehingga dapat mengikat logam berat.

Dengan demikian gugus hidroksi (OH-) yang nantinya akan berikatan dengan ion

logam Cr secara kovalen.

Pengolahan limbah cair batik untuk menurunkan kadar logam Cr(VI)

dilakukan dengan adsorpsi sistem kolom di mana terlebih dahulu digunakan larutan

standard larutan K2Cr2O7 dengan konsentrasi tertentu sehingga dapat diketahui

commit to user

setelah aplikasi larutan standard K2Cr2O7 dengan konsentrasi

![Gambar 4. (a) Struktur Zeolit Jenis Mordenit Na8 [Al8Si40O96]. 24H2O (b) Struktur Zeolit Jenis Na [AlSiO]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/947678.393346/35.612.136.503.150.462/gambar-struktur-zeolit-jenis-mordenit-struktur-zeolit-jenis.webp)