Menurut data Riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2013 yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan, prevalensi penderita gangguan jiwa berat di Indonesia sebesar 1,7 per mil. Prevalensi terbanyak adalah Propinsi DI Yogyakarta (2,7 per mil), Aceh (2,7 per mil), Sulawesi Selatan (2,6 per mil), Bali (2,3 per mil), dan Jawa Tengah (2,3 per mil). Menurut kepala Dinas Kesehatan kota Yogyakarta, pada tahun 2012 tercatat ada 7.793 penderita sakit jiwa yang ditangani puskesmas di Yogya. Dari jumlah tersebut, penderita skizofrenia adalah yang terbanyak, mencapai 5.071 orang.

Skizofrenia merupakan gangguan mental yang memiliki efek yang dramatik tidak hanya pada pasien yang menderita tetapi juga pada keluarganya, terutama pada pasien yang sudah berpindah dari rumah sakit jiwa pulang kembali ke rumahnya. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa faktor psikososial dan keluarga memegang peranan penting bagi kondisi kejiwaan pasien. Terdapat "sesuatu" di dalam interaksi keluarga yang menjadi penyebab pasien relapse (kambuh). Keluarga terbebani dengan kenyataan bahwa mereka memiliki anggota keluarga yang menderita skizofrenia. Beban yang dialami oleh caregiver tersebut kompleks dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan seperti aktivitas hidup sehari-hari, pekerjaan, dan tekanan sosial. Banyak penelitian lintas budaya yang mengungkapkan tingkat beban yang tinggi pada caregiver pasien skizofrenia. (Caqueo-Urizar, Miranda-Castillo, Giraldez, Maturana, Perez, dan Tapia, 2014).

Burden yang dialami oleh keluarga pasien dapat disebabkan oleh banyak hal. Caqueo-Urizar, dkk. (2014) mengerucutkannya menjadi tiga yaitu ekspektasi keluarga kepada pasien yang tidak terpenuhi, kondisi pasien yang kurang berfungsi sendiri, dan adanya faktor eksternal seperti komunitas dan budaya.

Pasien yang tinggal bersama keluarga dengan tingkat criticism, hostility, atau emotional overinvolvement yang tinggi mendorong tingginya risiko kekambuhan (Dorian, Garcia, Lopez, dan Hernandez, 2008). Peneliti dalam jurnal tersebut mengutip penelitian mengenai Integrative Behavioral Couple Therapy untuk caregiver skizofrenia. Terapi penerimaan terdiri dari empathic joining (mengubah reaksi emosi) dan unified detachment (berpikir analitis untuk memahami konflik), keduanya bertujuan untuk mengurangi sikap menyalahkan. Sejalan dengan hal

tersebut, Ulus (2015) juga mengungkapkan bahwa keterampilan empati yang tinggi dapat mendorong timbulnya pemaafan, karena orang dapat melihat permasalahan dari sudut pandang lawan bicara sehingga emosi negatif yang ditimbulkan oleh konflik tersebut menjadi berkurang. Dari situlah muncul pemaafan.

Kekambuhan pada skizofrenia merupakan permasalahan rawan yang acapkali kurang mendapat perhatian. Pasien skizofrenia sangat rawan untuk mengalami kekambuhan tidak hanya satu kali tetapi berkali-kali dalam hidupnya. Pengalaman peneliti saat praktek kerja profesi psikologi di rumah sakit jiwa pada tahun 2014 menemukan fakta bahwa banyak pasien skizofrenia yang mengalami kekambuhan beberapa kali menurut data rekam medis. Peneliti mewawancarai pihak keluarga yang berperan sebagai primary caregiver pasien.

Wawancara pertama dilakukan kepada caregiver dari pasien RU. RU didiagnosis skizofrenia selama puluhan tahun dan sudah lebih dari lima kali mengalami relapse. Data menunjukkan sebanyak 6 kali RU dirawat di rumah sakit jiwa Lawang dan empat kali dirawat di RSJ Solo. Caregiver yang merupakan kakak pasien sudah memiliki keluarga sendiri meskipun bertempat tinggal tak jauh dari rumah pasien. Caregiver beranggapan bahwa ketika pihak rumah sakit jiwa sudah membolehkan pasien pulang berarti pasien sudah sembuh dan sudah dapat beraktivitas seperti biasanya secara normal. Hal tersebut menjadikan caregiver menuntut pasien untuk berperilaku normal sebagaimana orang dewasa seusia pasien. Pasien merasa tertuntut dan tidak dipahami oleh caregiver yang kemudian berujung pada kambuhnya gangguan skizofrenia berulang kali.

Berbeda dengan RU, AS yang peneliti wawancarai selanjutnya masih tinggal bersama orang tua dan saudaranya. Akan tetapi semua anggota keluarga sibuk bekerja sehingga kedekatan emosional dengan pasien kurang. Hal tersebut menjadikan pasien sering merasa kesepian, merasa kurang diperhatikan dan dimengerti, yang kemudian berujung pada relapse. Klien AS ini saat peneliti berpraktek, sudah empat kali masuk Rumah Sakit Jiwa Lawang. Menurut data autoanamnesa dan alloanamnesa, selain mendapatkan perawatan rumah sakit jiwa, klien juga rutin mendapatkan pengobatan tradisional. Data rekam medis pasien-pasien lain di Rumah Sakit Jiwa Lawang menunjukkan banyak pasien-pasien yang

mengalami kekambuhan lebih dari satu kali. Sebagian dari mereka mengalami kekambuhan setelah beberapa bulan atau beberapa tahun pulang dari rumah sakit jiwa, namun sebagian lagi hanya memerlukan beberapa minggu saja untuk kembali kambuh.

Menurut wawancara peneliti dengan perawat, sebagian besar permasalahan yang memicu kambuhnya pasien berada di luar lingkungan rumah sakit jiwa, yaitu ketika pasien sudah dipulangkan. Perawat menuturkan saat memberi keputusan pulang untuk pasien, saat itu berarti pasien tersebut sudah dapat beraktivitas dan berfungsi dengan baik. Menurut perawat yang peneliti wawancarai, kekambuhan dapat disebabkan oleh atmosfer keluarga yang kurang mendukung atau dari lingkungan sosial pasien di rumah. Akan tetapi keluargalah sebenarnya yang menjadi faktor utama dalam membentuk kenyamanan atau ketidaknyamanan pasien. Kegiatan home visit yang dilakukan pihak Rumah Sakit Jiwa saat ini belum terorganisasi dengan baik. Dibutuhkan karyawan-karyawan yang berdedikasi tinggi tanpa pamrih untuk secara rutin mengunjungi keluarga pasien melakukan pendampingan. Studi lapangan yang dilakukan peneliti tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak caregiver skizofrenia yang belum memiliki cukup empati kepada pasien sehingga mendorong adanya kekambuhan.

Caregiver perlu memiliki kemampuan empati yang tinggi kepada pasien untuk dapat melakukan caregiving dengan tepat. Beberapa faktor penyebab caregiver belum memiliki kemampuan empati antara lain belum memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai skizofrenia dan bagaimana harus bersikap kepada pasien skizofrenia. Belum adanya penyuluhan dan bimbingan dari pihak rumah sakit jiwa juga merupakan faktor utama kurangnya pengetahuan dan keterampilan caregiver dalam merawat pasien di rumah. Hal tersebut dikarenakan pihak rumah sakit jiwa lebih banyak memfokuskan pada penanganan terhadap perkembangan pasien selama dirawat di rumah sakit jiwa sedangkan tindak lanjut pengawasan terhadap sistem sosial pasien selama kembali di rumah kurang mendapatkan perhatian yang serius. Padahal faktor keluarga menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi perkembangan kondisi pasien, dapat ke arah positif maupun ke arah negatif. Selain itu, belum tersedianya standar operasional

pelaksanaan mengenai kegiatan edukasi kepada keluarga pasien juga menghambat interaksi berkelanjutan antara pihak rumah sakit jiwa dengan keluarga pasien.

Hal yang perlu disadari adalah pasien skizofrenia perlu didampingi secara empatik meskipun sudah pulang dari rumah sakit jiwa. Pendampingan secara empatik bertujuan untuk membuat pasien merasa nyaman dan diterima di lingkungan sosialnya. Ketika pasien merasa dipahami dan dapat bermanfaat sebagai individu di lingkungan sosialnya, pasien akan berkembang ke arah positif. Hal tersebut menjaga pasien tetap sehat dan tidak terjadi kekambuhan.

Pendampingan secara empatik dalam masyarakat Jawa disebut ngemong. Subandi (2011) menyebutkan bahwa ngemong merupakan sikap yang sebaiknya ditunjukkan oleh keluarga dengan pasien skizofrenia. Di dalam penelitian bagaimana keluarga suku jawa merespon terhadap pasien gangguan mental, Zaumseil dan Lessmann (dalam Subandi, 2011) menemukan bahwa semua partisipan mengedepankan pentingnya ngemong dalam berhadapan dengan gangguan mental. Subandi (2011) merumuskan tiga karakteristik penting dari ngemong. Pertama adalah menunjukkan sikap toleransi dan tidak mengkritik. Karakteristik kedua adalah sikap tidak menuntut, dan karakteristik ketiga dari ngemong adalah perbuatan memenuhi kebutuhan pasien.

Di dalam sikap ngemong tersebut diperlukan adanya kesadaran dan rasa empati dari keluarga terhadap kondisi anggota keluarganya yang menderita skizofrenia. Pentingnya empati dalam kehidupan demi terciptanya kebahagian dan kedamaian bersama juga menjadi titik fokus kawruh jiwa Ki Ageng Suryomentaram. Suryomentaram mengistilahkan empati dengan raos sami (merasa sama dengan orang lain).

Carl Rogers (dalam Cotton, 1995) menyatakan bahwa empati adalah menerima dan memahami sudut pandang orang lain dengan tepat dan dengan komponen emosi serta maknanya sebagaimana jika ia adalah orang tersebut, tetapi tanpa menghilangkan bahwa hal tersebut adalah pengandaian. Dalam pendekatan humanistik Rogers, manusia terbuka terhadap pengalaman sendiri, melandasi tindakannya atas kenyataan medan fenomenal yang dihayatinya, dan percaya pada pengalamannya sendiri. Asumsi dasarnya adalah pengakuan bahwa manusia itu

sama. Sesuai dengan yang dikemukakan Suryomentaram bahwa untuk memahami orang lain, orang perlu meneliti rasanya sendiri, mencari rasa sama dengan rasa orang lain dalam rasanya sendiri. Dengan demikian, dasar keyakinan teori Suryomentaram adalah bahwa rasa manusia itu sama (Jatman, 1985).

Decety, Jackson, Lamm, Moriguchi (dalam Gerdes & Segal, 2009) merumuskan empat komponen empati, yaitu affective sharing, self awareness, mental flexibility, dan emotion regulation. Affective sharing merupakan pengalaman seseorang memiliki kesamaan emosi dengan orang lain yang didapat melalui reaksi fisiologis otak. Di dalam otak manusia terdapat neuron yang disebut mirror neurons. Neuron ini memunculkan tindakan meniru atau terpengaruh orang yang dilihat. Semakin sering seseorang memperhatikan orang lain, semakin aktif mirror neuron tersebut. Meskipun bersifat biologis, affective sharing dapat dibiasakan melalui reinforcement positif terhadap perilaku yang diharapkan untuk ditiru tersebut.

Self awareness merupakan aktivitas mengenali dan memahami emosi diri, kekuatan dan kelemahan diri, serta tujuan pribadi. Dapat disebut juga sebagai kemampuan memahami, mengawasi, dan mengevaluasi diri sendiri. Mental flexibility disebut juga sebagai perspective taking merupakan kemampuan kognitif untuk mengimajinasikan situasi yang dialami orang lain dari sudut pandang orang lain tersebut. Di dalam memahami pengalaman orang lain, diperlukan kemampuan memisahkan apa yang dirasakan diri sendiri dan apa yang orang lain rasakan. Sementara Emotion regulation merupakan kemampuan mengontrol emosi diri dan memberikan batasan antara pengalaman diri sendiri dan orang lain.

Gerdes & Segal (2009) menambahkan komponen conscious decision-making dalam empati. Empati dalam konteks social worker adalah merasakan perasaan orang lain, memprosesnya secara kognitif, kemudian melakukan tindakan yang tepat dan efektif terhadap orang lain tersebut. Bagi orang yang bekerja dalam bidang sosial, menjadi empati berarti memahami situasi orang lain dan meresponnya melalui tindakan.

Komponen empati yang dirumuskan oleh Gerdes dan Segal (2009) tersebut sejalan dengan konsep Ki Ageng Suryomentaram untuk mencapai raos sami.

Menurut Suryomentaram, tahap pertama untuk mencapai raos sami adalah kegiatan mawas diri. Di dalam kegiatan mawas diri, terdapat aktivitas mengamati apa yang dirasakan dan dipikirkan saat ini di sini. Terdapat pula aktivitas refleksi diri melalui perputaran rasa senang dan rasa susah. Sifat bungah-susah tersebut silih berganti, sejak dulu hingga kapanpun akan tetap ada dan semua orang mengalami perputaran bungah-susah. Apabila orang memahami hal tersebut, maka orang akan terbebas dari rasa iri, sombong, sesal, dan khawatir. Kegiatan mawas diri dengan meneliti rasa sendiri dan kesamaannya dengan orang lain dapat disejajarkan dengan aktivitas self-awareness dan affective sharing.

Tahap selanjutnya setelah dapat memahami diri sendiri adalah meneliti rasa orang lain. Melalui mawas diri, orang dapat memahami bahwa orang lain sama dengan dirinya akan tetapi orang lain itu bukan lah dirinya (“dudu aku”). Orang kemudian dapat memisahkan antara apa yang dirasakannya dan apa yang dirasakan orang lain. Tahap ini dapat disejajarkan dengan aktivitas mental flexibility dan emotion regulation, yaitu kemampuan memahami orang lain tanpa kehilangan batasan antara pengalaman diri sendiri dan pengalaman orang lain.

Tahap terakhir dari proses mencapai raos sami menurut Suryomentaram adalah rasa bersatu. Rasa bersatu muncul dalam bentuk pengorbanan terhadap orang lain, yaitu mengenakkan atau menyenangkan orang lain. Rasa bersatu dalam konsep Suryomentaram berbentuk tindakan dan hal tersebut dapat disejajarkan dengan conscious decision-making, yaitu melakukan tindakan yang tepat dan efektif dalam merespon kondisi orang lain.

Empati, meskipun dipengaruhi oleh faktor genetik, tetapi dapat ditumbuhkan melalui stimulus lingkungan. Kemampuan berempati dapat mendorong kedekatan dengan orang lain dan membentuk kualitas komunikasi yang baik. Saat seseorang mendapatkan empati dari orang lain, ia merasa dipahami dan merasa berharga (Waal, 2008). Senada dengan hal tersebut, Gerdes & Segal (2009) mengemukakan bahwa komponen affective memang memerlukan fungsi neural pathways yang aktif dan sehat. Meskipun demikian, melalui pembiasaan dan stimulasi lingkungan, fungsi mirror neuron dapat ditingkatkan semakin baik. Komponen kognitif (self

awareness dan emotion regulation) pun dapat dilatih dan dipelajari, terutama melalui mindfulness.

Lam, Kolomitro, dan Alamparambil (2011) melakukan review literatur terhadap beberapa jurnal yang memfokuskan pada model pelatihan empati yang memiliki efek signifikan terhadap peningkatan empati. Metode pelatihan tersebut antara lain experiential training, didactic and experiential training, skill training, didactic and skill training, mindfulness training, video stimulus training, dan writing training.

Metode-metode tersebut sebagian besar melalui proses refleksi di dalamnya. Melalui refleksi orang menjadi sadar terhadap respon emosional, bias personal, serta keyakinan pribadi mereka (Misra-Hebert, Isaacson, Kohn, Hull, Hojat, Papp, dan Calabrese, 2012). Kesadaran ini dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berhubungan dengan pasien yang membutuhkan bantuan dan pengertian mereka sebagai keluarganya.

Di antara jenis-jenis pelatihan tersebut, mindfulness merupakan metode pelatihan yang dekat dengan konsep Suryomentaram. Mindfulness adalah aktivitas menyadari (awareness), memperhatikan (attention) apa yang menjadi fokus perhatian saat ini, dan mengingat (remembering) pengalaman tersebut secara objektif penuh penerimaan (acceptance). Di dalam mindfulness, orang dapat melihat proses mentalnya melalui refleksi pengalaman-pengalaman hidupnya sehingga pikiran dan pengalaman tersebut dapat dilihat dengan lebih objektif. Aspek-aspek mindfulness meliputi observing, describing, acting with awareness, nonjudging of inner experience, dan nonreactivity to inner experience (Germer, Siegel, dan Fulton, 2005; Didonna, 2009; Emanuel, Updegraff, Kalmbach, dan Ciesla, 2010).

Intervensi psikologis yang didasarkan pada konsep mindfulness antara lain meditasi, Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT), Dialectical Behavior Therapy (DBT), and Acceptance and Commitment Therapy (ACT). MBCT digunakan untuk pasien depresi untuk melatih mereka mengobservasi pikiran. DBT digunakan untuk membantu pasien borderline personality disorder dalam meregulasi emosi. ACT digunakan untuk membantu pasien agar dapat menerima

sensasi atau emosi yang tidak menyenangkan (Isenberg, 2009; Germer, dkk., 2005). Acceptance Commitment Therapy meliputi enam inti proses dalam pelaksanaannya (Harris, 2009), yaitu contacting the present moment, defusion, acceptance, self-as-context, values, dan committed action.

Menurut Phang dan Oei (2012), di dalam hubungan terapis-pasien, mindfulness merupakan sikap penuh penerimaan terapis/caregiver dalam menghadapi pasien dan terhadap diri sendiri sebagai caregiver. Hasil penelitiannya menemukan bahwa mindfulness merupakan metode yang efektif untuk mencegah kelelahan emosional dan mengurangi stress akibat beban yang timbul dalam peranan caregiver merawat pasien. Caregiver yang mempraktekkan mindfulness dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan kondisi pasien.

Konsep mindfulness dalam Suryomentaram diistilahkan dengan saiki, kene, ngene (sekarang, di sini, seperti ini). Aktivitas refleksi dimulai dari seseorang menyadari dirinya saat ini, di sini, seperti ini. Seseorang memahami keinginannya sendiri seperti apa, menyadari sepenuhnya aktivitas yang sedang dilakukan, dan menyadari apa yang sedang dipikirkan serta dirasakannya (Suryomentaram, 1989). Menurut Suryomentaram (dalam Afif, 2012), jalan terbaik saat seseorang mengalami suatu peristiwa adalah dengan menerimanya sebagai sebuah pengalaman yang dapat muncul dan lenyap. Hal tersebut merupakan jalan terbaik karena rasa itu dulu pernah terjadi, sekarang sedang terjadi, dan besok juga akan terjadi, sehingga tidak ada gunanya menanggung penyesalan. Oleh karena itu, kebahagiaan dapat dipahami sebagai saat ini, di sini, seperti ini, dan menerima (saiki, kene, ngene, gelem).

Penyebab timbulnya rasa senang dan susah ialah keinginan yang tercapai dan tidak tercapai. keinginan yang tercapai akan menimbulkan rasa senang, enak, lega, puas, tenang, gembira. Keinginan ini bila tercapai pasti mulur, memanjang, dalam arti meningkat. Ini berarti bahwa hal yang diinginkan itu meningkat, entah jumlahnya entah mutunya, sehingga secara tuntas tidak dapat tercapai dan hal ini akan menimbulkan susah. Sebaliknya, tidak tercapainya keinginan memunculkan rasa tidak enak, menyesal, kecewa, tersinggung, marah, malu, sakit, terganggu dan sebagainya. Pada saat orang tidak dapat mencapai keinginananya, keinginan

tersebut pasti akan mungkret (menyusut), dalam arti bahwa apa yang diinginkan itu berkurang baik dalam jumlah maupun mutunya, sehingga dapat tercapai, dan menimbulkan rasa senang. Mungkretnya keinginan akan berhenti bila keinginan itu terpenuhi (Fudyartanto, 2003; Sarwiyono, 2007; Suryomentaram, 1989).

Apabila orang dapat menyadari bahwa senang dan susah tersebut silih berganti, orang akan merasa bebas. Rasa bebas menyebabkan orang berani menghadapi segala hal yang ada di dunia ini, berani menghadapi atau melihat diri sendiri sekarang di sini dan seperti ini. Menurut pandangan Suryomentaram, kebahagian muncul dari penemuan seseorang atas kesadaran dirinya sendiri sehingga orang tersebut merasa tenteram dan damai.

Kegagalan orang untuk dapat menemukan ketentraman dalam dirinya sendiri tersebut menyebabkan munculnya ketakutan akan masa depan dan penyesalan terhadap masa lalu. Pencegahan terhadap ketakutan masa depan dan penyesalan masa lalu dapat dicapai dengan cara bertindak berdasarkan prinsip enam “sa”: sakepenake (seenaknya, segala sesuatu diterima dan dihadapi dengan rasa enak, tidak berkeinginan yang berlebihan, dan tidak terlalu ambisius), sabutuhe (sebutuhnya, segala sesuatu dipenuhi menurut apa yang memang benar-benar dibutuhkan, bukan hal lain yang tidak dibutuhkan), saperlune (seperlunya, apa yang dilakukan memang menjadi keperluannya, bukan dicari-cari), sacukupe (secukupnya, apa yang dilakukan tidak lebih dan tidak kurang, pas menurut jumlah dan kualitas yang diperlukan), samesthine (semestinya, apa yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan, tidak melanggar aturan yang berlaku), dan sabenere (sebenarnya, segala tindakan dilakukan secara benar, tidak salah). Prinsip enam “sa” untuk mungkret tersebut dalam istilah ilmu psikologi merupakan strategi koping positif, yaitu sebuah respon positif untuk menurunkan beban fisik, emosi, dan psikis yang timbul akibat tekanan hidup.

Bentuk koping yang paling banyak dilakukan oleh caregiver skizofrenia meliputi aktivitas mencari dukungan sosial untuk berbagi masalah dan perasaan, serta meningkatkan spiritualitas. Untuk pria, selain dukungan sosial, strategi koping yang banyak dilakukan adalah penerimaan atas perannya sebagai caregiver. Sementara untuk wanita, selain dukungan sosial, strategi koping yang dilakukan

adalah persepsi positif (positive reappraisal). Primary caregiver yang tidak melihat penyakit skizofrenia anaknya ini sebagai bencana cenderung memiliki expressed emotion yang rendah, sehingga dapat membantu pasien mencapai kemandirian (Kate, 2014; Lam, Ng, Pan, dan Young, 2015; Batra, Ghildiyal, dan Mathews, 2015; Hassan, Mohamed, Elnaser, dan Sayed, 2011; Binyamini, 2016).

Caregiver dengan pola strategi koping yang efektif pun dapat mencapai kebahagiaan. Seseorang yang memprioritaskan waktu di atas uang memiliki indeks kebahagiaan yang lebih tinggi karena dapat membagi waktu antara bekerja, merawat pasien dan waktu luang. Faktor usia juga mempengaruhi kebahagiaan caregiver. Semakin tua usia caregiver, semakin merasa tidak bahagia akibat kekhawatiran akan tersedianya penerus mereka sebagai caregiver setelah mereka meninggal (Gupta, 2015; Whillans, 2016).

Kebahagiaan pun tak luput dari pengaruh budaya. Pada masyarakat budaya individualistik, kebahagiaan diperoleh ketika mendapatkan pencapaian atau prestasi pribadi. Sedangkan pada budaya kolektivistik kebahagiaan diperoleh dari kehidupan sosial, yaitu ketika dapat rukun dengan orang sekitar dan keluarga (Galati, Manzano, dan Sotgiu, 2006; Uchida dan Oishi, 2016; Ford, 2015).

Hal tersebut sesuai dengan konsep kebahagiaan menurut Suryomentaram. Ketentraman diperoleh apabila dapat memahami dan menyadari dirinya sendiri. Pada saat manusia memahami diri sendiri, ia pun dapat memahami bahwa rasa semua manusia sama, yaitu senang ketika dienakkan dan susah ketika disalahkan. Pemahaman tersebut melahirkan empati (raos sami) dan perilaku mengenakkan orang lain yang kemudian menciptakan kerukunan bersama (rasa persatuan). Kerukunan dengan orang lain tersebutlah yang menjadikan manusia merasa tentram (Suryomentaram, 1989).

Perilaku manusia yang terlepas dari ego kramadangsa, yaitu yang selalu memikirkan orang lain dalam setiap tindakannya sehingga dapat bersatu dengan orang lain tersebut diistilahkan oleh Suryomentaram sebagai hidup dalam ukuran keempat. Pengertian ini setara dengan teori Humanistik Maslow yang menyatakan puncak tertinggi dari kebutuhan manusia adalah pengalaman transendensi (peak experience). Pada saat manusia hidup dalam ukuran keempat, manusia merasakan

ketentraman. Sebagaimana Maslow mengungkapkan bahwa rasa bahagia merupakan rasa yang tumbuh bersama dengan aktualisasi manusia itu sendiri yang disebut “B” (being) cognition (Jatman, 1985).

Kemampuan memahami rasa orang lain (raos sami) penting dimiliki oleh caregiver pasien skizofrenia. Mousa (2015) mengatakan hubungan yang empatik antara caregiver dan pasien dapat menurunkan kecemasan pasien karena caregiver mampu memahami kebutuhan pasien, sekaligus dapat mencegah kelelahan emosional yang dialami oleh caregiver. Mencegah kelelahan emosional dapat dilakukan salah satunya menurut Raab (2014) dengan cara memahami dan meregulasi emosi dirinya. Pemahaman diri memunculkan rasa sayang pada diri sehingga aktivitas merawat pasien bukan lagi sebuah tuntutan karena ia memahami batasan-batasan antara emosi diri dan emosi orang lain. Di situ pula lah kemudian muncul empati.

Pada penelitian kali ini, untuk menumbuhkan rasa empati (raos sami) pada caregiver skizofrenia dapat dilakukan salah satunya melalui junggring salaka. Junggring salaka merupakan kegiatan kelompok yang diajarkan oleh Ki Ageng Suryomentaram. Di dalam junggring salaka terdapat proses kandha-takon (tanya-jawab atau diskusi) untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan pencerahan dalam menghadapi permasalahan dalam hidup. Junggring salaka dari Suryomentaram ini dipilih oleh peneliti karena lebih dekat dengan kondisi psikologis dan budaya masyarakat Jawa pada umumnya.

Kandha-takon merupakan kegiatan diskusi, dialog, atau sumbang saran. Di dalamnya terdapat pihak yang kandha (menyampaikan pendapat atau informasi) dan ada pihak yang takon (menanyakan sesuatu). Kegiatan menyampaikan pendapat bertujuan untuk dimengerti oleh pihak lain, bukan untuk ditaati atau dituruti. Terdapat kandha-takon pasinaonan raos (mengembangkan teknik ngudari reribet) dan kandha-takon jawah kawruh (nyocokaken raos). Dalam kandha-takon pasinaonan raos, fokus pada ngudari reribet bahwa kodrat bungah-susah silih berganti, wataknya mulur-mungkret. Di dalam ngudari reribet itu juga memilah-milah catatan dan keinginan diri sendiri yang benar dan yang salah. Sedangkan kandha-takon jawah kawruh fokus pada menyamakan rasa dengan orang lain

sehingga dapat melihat dan menghubungkan antara rasa yang dirasakannya dengan permasalahan yang dihadapi (Afif, 2012; Kholik, 2014).

Di dalam proses kandha-takon tersebut terdapat proses belajar empati terhadap pasien dengan adanya diskusi, bertukar pendapat, dan pengalaman mengenai konsep bungah-susah dan raos sami dari Suryomentaram. Anggota kelompok melalui proses refleksi terhadap pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain dalam berinteraksi dengan pasien, diharapkan mampu memahami dan menyadari dirinya sehingga dapat meningkatkan empati kepada pasien.

Berdasarkan uraian di atas, permasalan yang muncul adalah sebagai berikut. Keluarga merupakan faktor yang penting bagi perkembangan pasien skizofrenia. Pasien dapat berkembang ke arah positif apabila keluarga memberikan iklim yang nyaman dan penuh pemahaman, sebaliknya, keluarga dapat pula memicu kekambuhan pasien ketika luput memberikan iklim yang nyaman bagi pasien. Iklim yang nyaman dapat tercapai apabila caregiver memiliki empati yang tinggi terhadap pasien. Sementara fakta di lapangan menunjukkan masih banyak caregiver yang belum cukup berempati karena timbunan beban dan kurang pengetahuan. Pihak rumah sakit jiwa maupun instansi kesehatan jiwa pun belum memiliki panduan yang dapat digunakan untuk melatih dan menumbuhkan empati keluarga terhadap pasien sehingga peneliti berusaha menyusun sebuah modul yang valid sebagai panduan bagi psikolog memberikan bekal kepada caregiver.

Peneliti menggunakan junggring salaka sebagai sarana untuk menumbuhkan raos sami (empati) pada primary caregiver terhadap pasien skizofrenia sehingga dapat menjalani perannya sebagai caregiver dengan tepat. Modul tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak rumah sakit jiwa sebagai pendampingan kepada keluarga pasien sebelum pasien dipulangkan dan oleh psikolog yang bekerja di masyarakat. Menurut Russell (dalam Ahmad, Amat, Yusof, dan Alias, 2011), validitas isi dan reliabilitas sebuah modul ditentukan terlebih dahulu sebelum modul siap digunakan, termasuk melalui penilaian ahli untuk validitas isinya. Sebuah modul dikatakan valid apabila

2. Kondisi pada saat pengimplementasian modul baik dan memuaskan

3. Waktu yang dialokasikan untuk pelaksanaan pelatihan mencukupi dan efektif 4. Terjadi peningkatan hasil/pencapaian yang dialami individu setelah

menggunakan modul

5. Terjadi perbaikan sikap individu setelah menggunakan modul

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai validasi Modul Pelatihan Raos Sami untuk Caregiver Skizofrenia. Hipotesis dari penelitian ini adalah Modul Pelatihan Raos Sami untuk Caregiver Skizofrenia teruji valid secara isi dan empirik sebagai sarana meningkatkan empati caregiver terhadap pasien skizofrenia.

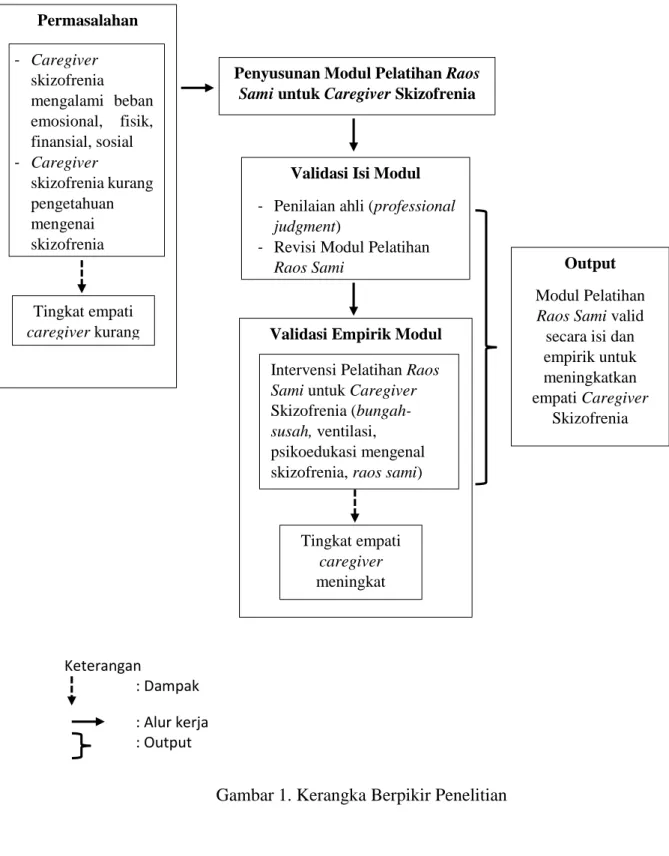

Kerangka konseptual dari penelitian yang dilakukan dapat disimak pada gambar 1.

Keterangan

: Dampak : Alur kerja : Output

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian Permasalahan - Caregiver skizofrenia mengalami beban emosional, fisik, finansial, sosial - Caregiver skizofrenia kurang pengetahuan mengenai skizofrenia Tingkat empati caregiver kurang

Penyusunan Modul Pelatihan Raos Sami untuk Caregiver Skizofrenia

Validasi Isi Modul - Penilaian ahli (professional

judgment)

- Revisi Modul Pelatihan

Raos Sami Output

Modul Pelatihan Raos Sami valid secara isi dan empirik untuk meningkatkan empati Caregiver

Skizofrenia Validasi Empirik Modul

Intervensi Pelatihan Raos Sami untuk Caregiver Skizofrenia (bungah-susah, ventilasi, psikoedukasi mengenal skizofrenia, raos sami)

Tingkat empati caregiver meningkat