7 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Longsorlahan

Longsorlahan adalah salah satu bencana kebumian yang selalu terjadi di Indonesia, khususnya pada musim hujan. Longsorlahan sering terjadi pada daerah perbukitan dan area lereng terjal, terutama bila terjadi perubahan tutupan lahan atau tandus (Vera Sadarviana, 2008). Longsorlahan (landslides) merupakan bagian dari gerakan tanah, jenisnya terdiri atas jatuhan (fall), jungkiran (topple) , luncuran (slide), nendatan (slump) , aliran (flow), gerak horizontal atau bentangan lateral (lateral spread), rayapan (creep) dan longsorlahan majemuk. Menurut sharpe (1938, dalam Zufialdi, 2008) longsoran adalah luncuran atau gelinciran (sliding) atau jatuhan (falling) dari massa batuan atau tanah, bahkan dari keduanya.

Secara umum longsorlahan adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Secara geologi longsor adalah suatu peristiwa geologi dimana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah (Nandi, 2007). Proses terjadinya longsorlahan dapat diterangkan sebagai berikut : air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan diatasnya akan bergerak mengikuti lereng dan luar lereng. Gejala umum longsorlahan ditandai dengan munculnya

retakan-8

retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, biasanya terjadi setelah hujan, munculnya mata air baru secara tiba-tiba dan tebing rapuh serta kerikil mulai berjatuhan. Faktor penyebab lainnya adalah hujan, lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang kurang kuat, jenis tata lahan, getaran, susut muka air danau atau bendungan, adanya beban tambahan, pengikisan atau erosi, adanya material timbunan pada tebing, longsorlahan lama, adanya bidang diskontinuitas (bidang tidak sinambung), penggundulan hutan, daerah pembuangan sampah.

Kejadian longsorlahan di suatu daerah dapat dianalisis berdasarkan kondisi cuaca dan kondisi fisik wilayah. Kondisi cuaca dapat dianalisis melalui data penginderaan jauh yaitu data MTSAT (Meteorological Satellite) dan data QMORPH (Q Morphing), sedangkan kondisi fisik khususnya lokasinya dapat dianalisis berdasarkan ketinggian wilayah melalui DEM-SRTM (Digital Elevation Model – Shuttle Radar Topographic Mission), dan citra ALOS dan IKONOS dapat untuk melihat adanya perubahan sebelum dan sesudah terjadinya longsor, selain itu kondisi fisik wilayah dapat dianalisis melalui kondisi lereng (Nanik Suryo Haryani, 2012).

1) Tipe-tipe longsorlahan

Eckel dalam Djauhari Noor (2011), mengelompokkan tipe longsorlahan menjadi 3 yaitu :

9

a) Rayapan (creep) : perpindahan material batuan dan tanah ke arah kaki lereng dengan pergerakan yang lambat.

b) Rayapan tanah (soil creep) : perpindahan material tanah kearah kaki lereng. c) Rayapan talus (talus creep) : perpindahan ke arah kaki lereng dari material

talus atau scree.

d) Rayapan batuan glacier (rock – glacier creep) : perpindahan ke arah kaki lereng dari limbah batuan.

e) Soilfluction / liquefaction : aliran yang sangat berlahan ke arah kaki lereng dari material debris batuan yang jenuh air.

b. Gerakan tanah tipe aliran cepat (rapid flowage) terdiri dari :

a) Aliran lumpur (mudflow) : perpindahan dari material lempung dan lanau yang jenuh air pada teras yang berlereng landai.

b) Aliran massa tanah dan batuan (earthflow) : perpindahan secara cepat dari material debris batuan yang jenuh air.

c) Aliran campuran massa tanah dan batuan (debris avalanche) : suatu aliran yang meluncur dari debris batuan pada celah yang sempit dan berlereng terjal. c. Gerakan tanah tipe luncuran (landslides) terdiri dari :

a) Nendatan (slump) : luncuran ke bawah dari satu atau beberapa bagian debris batuan, umumnya membentuk gerakan rotasional.

b) Luncuran dari campuran massa tanah dan batuan (debris slide) : luncuran yang sangat cepat ke arah kaki lereng dari material tanah yang tidak terkonsolidasi (debris) dan hasil luncuran ini ditandai oleh suatu bidang rotasi pada bagian belakang bidang luncurannya.

10

c) Gerakan jatuh bebas dari campuran massa tanah dan batuan (debris fall) : luncuran material debris tanah secara vertikal akibat gravitasi.

d) Luncuran massa batuan (rock slides) : luncuran dari massa batuan melalui bidang perlapisan , joint (kekar), atau permukaan patahan atau sesar.

e) Gerakan jatuh bebas massa batuan (rock fall) : luncuran jatuh bebas dari blok batuan pada lereng – lereng yang sangat terjal.

f) Amblesan (subsidence) : penurunan permukaan tanah yang disebabkan oleh pemadatan atau isostasi atau gravitasi.

2) Macam-macam bentuk longsorlahan

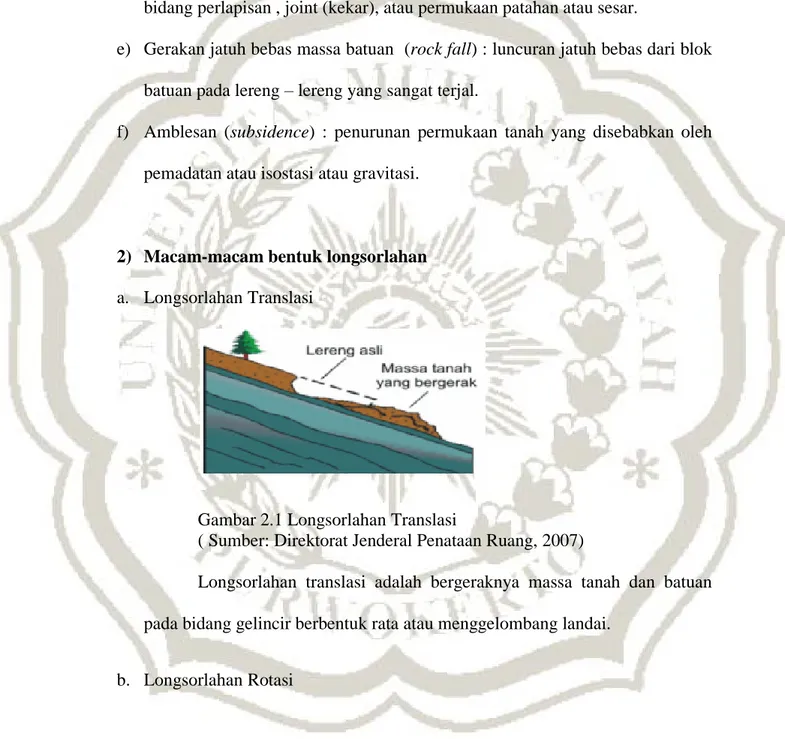

a. Longsorlahan Translasi

Gambar 2.1 Longsorlahan Translasi

( Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2007)

Longsorlahan translasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai.

11

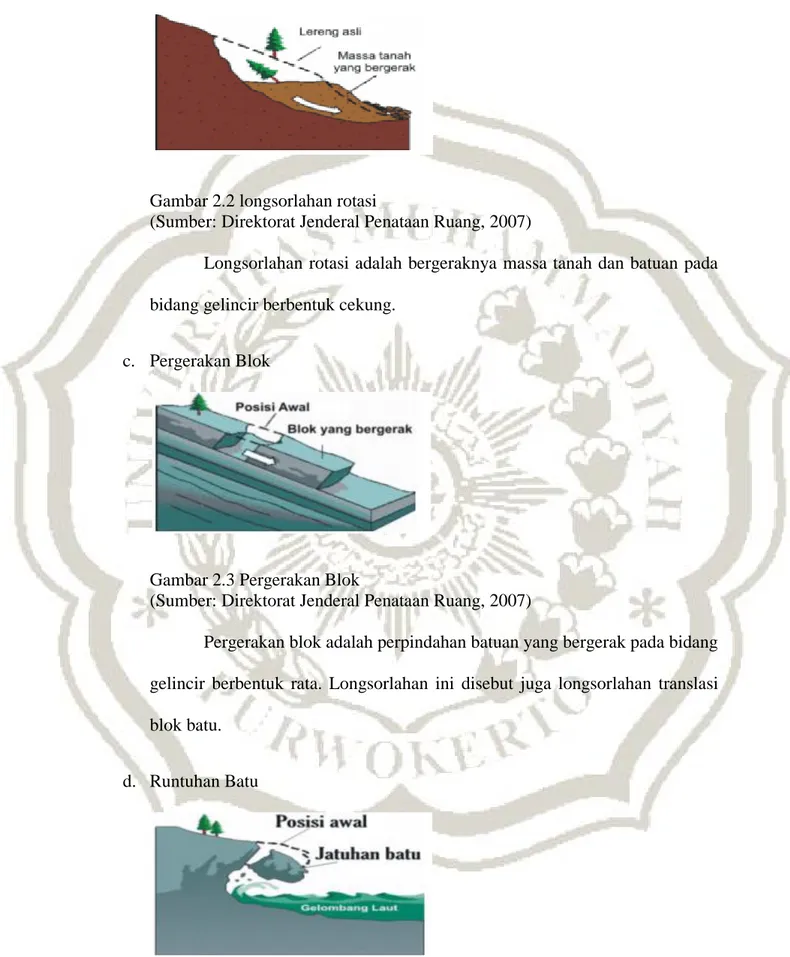

Gambar 2.2 longsorlahan rotasi

(Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2007)

Longsorlahan rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung.

c. Pergerakan Blok

Gambar 2.3 Pergerakan Blok

(Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2007)

Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsorlahan ini disebut juga longsorlahan translasi blok batu.

12

Gambar 2.4 Runtuhan Batu

(Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2007)

Runtuhan batu terjadi apabila sejumlah batuan besar atau material lain bergerak ke bawah dengan cara terjun bebas, umumnya terjadi pada lereng terjal hingga menggantung, terutama di daerah pantai.

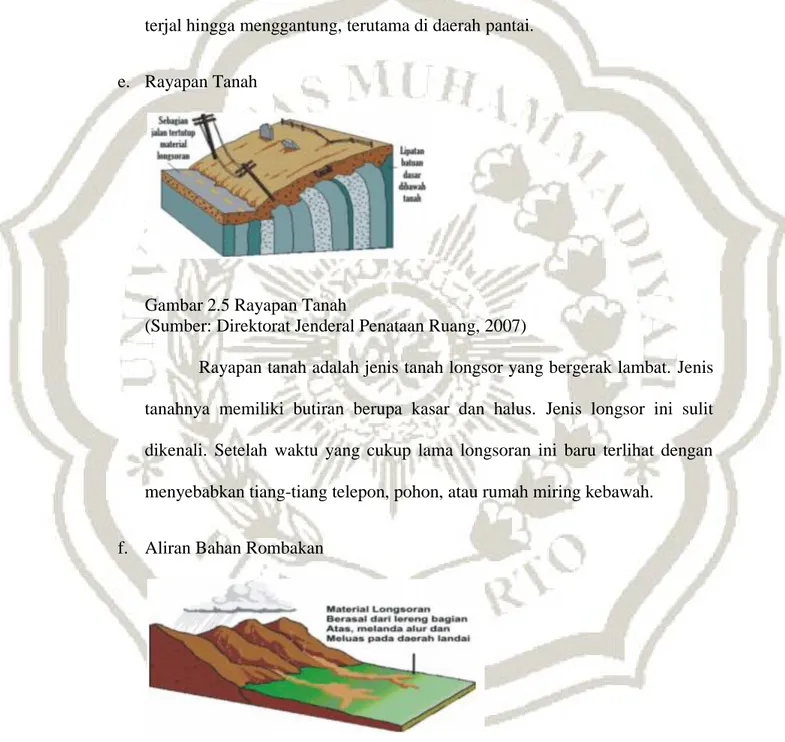

e. Rayapan Tanah

Gambar 2.5 Rayapan Tanah

(Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2007)

Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya memiliki butiran berupa kasar dan halus. Jenis longsor ini sulit dikenali. Setelah waktu yang cukup lama longsoran ini baru terlihat dengan menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah miring kebawah.

f. Aliran Bahan Rombakan

Gambar 2.6 Aliran Bahan Rombakan

13

Jenis longsorlahan ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Gerakannya terjadi pada sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter (Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2007). Longsorlahan sering terjadi pada terrain perbukitan, lereng perbukitan yang terjal, tekuk lereng, patahan, dan tepian sungai. Sebaran longsorlahan tersebut tergantung terhadap karakteristik wilayah setempat yang juga dipengaruhi curah hujan, vegetasi, dan peningkatan beban massa tanah. Beban massa tanah yang bertambah biasanya diakibatkan adanya pengalihfungsian lahan seperti pertanian ke pemukiman (Vera Sadarfiana dkk., 2008).

Eckel dalam Djauhari Noor (2011) mengelompokkan penyebab faktor – faktor yang mempengaruhi longsor menjadi 2 :

1. Faktor yang bersifat pasif :

a. Litologi : material yang tidak terkonsolidasi atau rentan dan mudah meluncur karena basah akibat masuknya air ke dalam tanah.

b. Susunan batuan (stratigrafi) : Perlapisan batuan dan perselingan antara batuan lunak dan batuan keras atau perselingan antara batuan yang permeable dan batuan impermeable.

c. Struktur Geologi : Jarak antara rekahan atau joint pada batuan, patahan , zona hancuran, bidang foliasi dan kemiringan lapisan batuan yang besar. d. Topografi : lereng yang terjal atau vertikal.

e. Iklim : perubahan temperatur tahunan yang ekstrim dengan frekuensi hujan yang intensif.

14

2. Faktor yang bersifat aktif :

a. Gangguan yang terjadi secara alamiah ataupun buatan. b. Kemiringan lereng yang menjadi terjal karena aliran air.

c. Pengisian air ke dalam tanah yang melebihi kapasitasnya, sehingga tanah menjadi jenuh air.

d. Getaran – getaran tanah yang diakibatkan oleh seismitas atau kendaraan berat.

B. Lereng

Menurut Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial Nomor: P. 4/V-Set/2013Tentang Petunjuk teknis Penyusunan data spasial lahan kritis kemiringan lereng adalah perbandingan antara beda tinggi (jarak vertikal) suatu lahan dengan jarak mendatar. Besar kemiringan lereng dapat dinyatakan dengan beberapa satuan, diantaranya adalah dengan % (persen) dan o (derajat). Data spasial kemiringan lereng dapat disusun dari hasil pengolahan data ketinggian (kontur) dengan bersumber pada peta topografi atau peta rupa bumi. Pengolahan data kontur untuk menghasilkan informasi kemiringan lereng dapat dilakukan secara manual maupun dengan bantuan komputer.

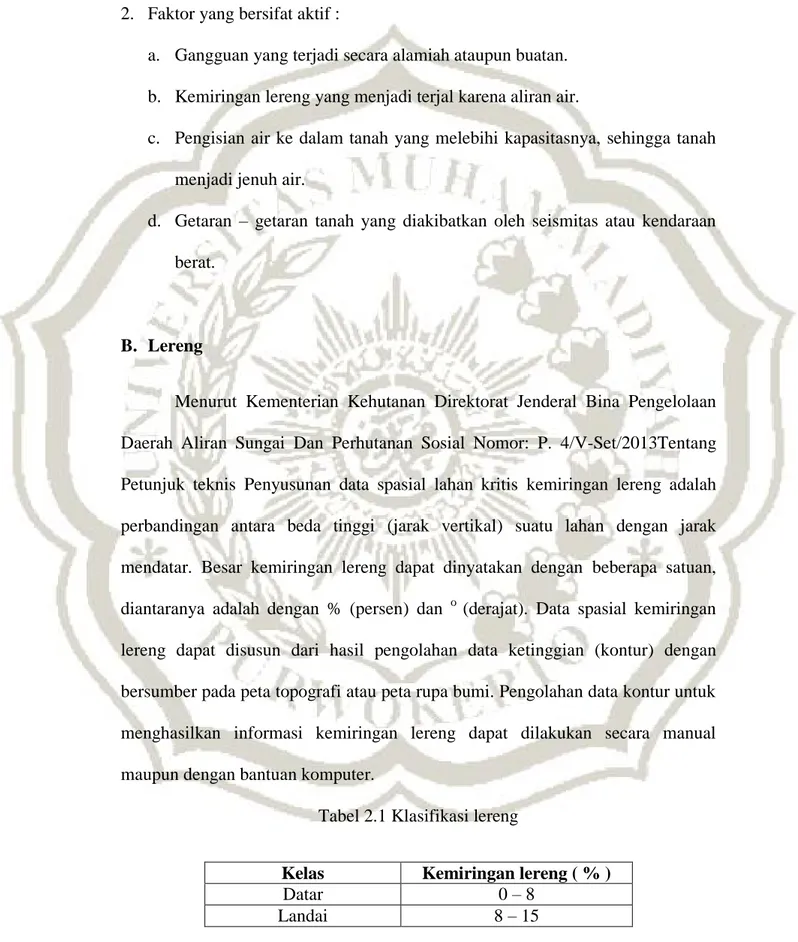

Tabel 2.1 Klasifikasi lereng

Kelas Kemiringan lereng ( % )

Datar 0 – 8

15

Agak curam 16 – 25

Curam 26 – 40

Sangat curam >40

Sumber : Kementerian Kehutanan Direktoral Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial Nomor: P. 4/V-Set/2013 Tentang Petunjuk teknis Penyusunan data spasial lahan kritis

Terzaghi (1950) dalam Herman, membagi penyebab terjadinya longsor pada lereng :

a. Akibat pengaruh dalam, yaitu longsor yang terjadi dengan tanpa adanya perubahan kondisi luar atau gempa bumi.

b. Akibat pengaruh luar, yaitu pengaruh yang menyebabkan bertambahnya gaya geser tanpa adanya perubahan kuat geser tanah.

Mencegah terjadinya longsor susulan pada lereng dan menanggulangi lereng yang sudah longsor, diperlukan suatu konstruksi yang mempunyai fungsi untuk menahan longsor. Dalam hal ini akan dianalisis stabilitas lereng pada badan jalan dan perencanaan perkuatan dinding penahan tanah yang digunakan untuk meningkatkan kestabilan lereng. Untuk mendukung analisis dan perencanaan perkuatan diperlukan parameter-parameter tanah dengan penyelidikan tanah di lapangan secara langsung dengan mengmabil sampel secara acak sesuai dengan beda ketinggian di lokasi (Tjokorda, 2010).

C. Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan ruang dimana sumber daya alam, terutama vegetasi, tanah dan air, berada dan tersimpan serta tempat hidup manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan

16

hidupnya. Wilayah DAS dipandang sebagai ekosistem dari daur air, sehingga DAS didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (UU No. 7 Tahun 2004 dan PP No. 37 Tahun 2012 dalam seminar nasional, 2014).

DAS juga bisa dipandang sebagai suatu sistem pengelolaan, dimana DAS memperoleh masukan yang kemudian diproses di DAS untuk menghasilkan luaran (Asdak, 1995 dan Becerra, 1995). DAS merupakan prosesor dari setiap masukan yang berupa hujan dan intervensi manusia (manajemen) untuk menghasilkan luaran yang berupa produksi, limpasan dan sedimen. DAS juga dapat dipandang sebagai suatu sistem ekologi yang terdiri dari komponen-komponen biotik dan abiotik yang saling berintegrasi dalam suatu kesatuan. Hubungan antara berbagai komponen berlangsung dinamis untuk memperoleh keseimbangan secara alami. Dinamika keseimbangan tersebut bisa menuju kearah baik atau kearah buruk, yang kondisinya sangat dipengaruhi oleh besarnya intervensi manusia terhadap sumberdayaalam dan proses interaksi alam sendiri. Pada daerah tangkapan air atau DAS terjadi hubungan timbal balik anata smberdaya manusia dengan sumberdaya alam yang mempengaruhi kelestarian sumberdaya alam tersebut. Hubungan timbal balik ini tidak hanya setempat tetapi juga di tempat lain, sehingga diperlukan sistem pengelolaan menyeluruh dari hulu sampai hilir (Paimin dalam seminar nasional,2014).

17 D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Suwarno, Sutomo, dan Dwi Septiono Nugroho (2013) melakukan penelitian kajian pola persebaran longsorlahan di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah Peta pola persebaran longsorlahan di Kecamatan Ajibarang.

Setyo Aji, 2014 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Tingkat Kerawanan Longsor Lereng Di Desa Binangun Kecamatan Banyumas”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kerawanan longsor lereng. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode survei dengan teknik pendalaman kasus atau studi kasus. Hasil penelitian berupa peta kawasan tingkat kerawanan longsor.

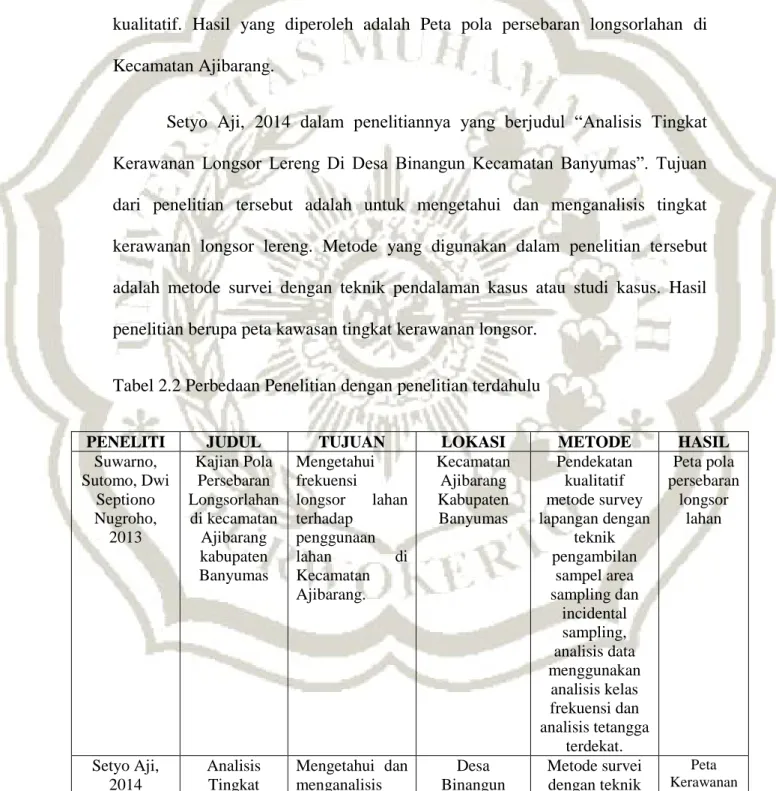

Tabel 2.2 Perbedaan Penelitian dengan penelitian terdahulu

PENELITI JUDUL TUJUAN LOKASI METODE HASIL

Suwarno, Sutomo, Dwi Septiono Nugroho, 2013 Kajian Pola Persebaran Longsorlahan di kecamatan Ajibarang kabupaten Banyumas Mengetahui frekuensi longsor lahan terhadap penggunaan lahan di Kecamatan Ajibarang. Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Pendekatan kualitatif metode survey lapangan dengan teknik pengambilan sampel area sampling dan incidental sampling, analisis data menggunakan analisis kelas frekuensi dan analisis tetangga terdekat. Peta pola persebaran longsor lahan Setyo Aji, 2014 Analisis Tingkat Mengetahui dan menganalisis Desa Binangun Metode survei dengan teknik Peta Kerawanan

18 Kerawanan Longsor Lereng Di Desa Binangun Kecamatan Banyumas tingkat kerawanan longsor lereng Kecamatan Banyumas pendalaman kasus atau studi

kasus. Longsor Devi Anggitasari, 2015 Kajian Kemiringan Lereng dengan Kejadian Longsor di Sub-Daerah Aliran Sungai Logawa Kabupaten Banyumas. Mengetahui banyaknya kejadian longsor pada tiap kelas kemiringan lereng di Sub-Daerah Aliran Sungai Logawa Kabupaten Banyumas. Sub-Daerah Aliran Sungai Logawa Kabupaten Banyumas Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis keruangan, metode survey lapangan, teknik pengambilan sample menggunakan incidental sampling Tabel kejadian longsor lahan pada tiap kelas kemiringan lereng. E. Landasan Teori 1) Longsorlahan

Secara umum longsorlahan adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Secara geologi longsorlahan adalah suatu peristiwa geologi dimana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah.

2) Lereng

Lereng adalah perbandingan antara beda tinggi ( jarak vertikal ) suatu lahan dengan jarak mendatar. Besar kemiringan lereng dapat dinyatakan dengan beberapa satuan, diantaranya adalah dengan % (persen) dan o (derajat). Material yang membentuk lereng memiliki kecenderungan tergelincir dibawa beratnya sendiri dan gaya-gaya luar yang ditahan oleh besarnya

19

geseran tanah dari material tersebut. Gangguan terhadap kestabilan tanah terjadi bila tahanan geseran tanah tidak dapat mengimbangi gaya-gaya yang menyebabkan gelincir sehingga terjadi longsorlahan.

3) Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak- anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami.

F. Kerangka Pikir

Secara umum longsorlahan adalah perpindahan material pembentuk lereng, dimana lereng adalah perbandingan antara beda tinggi suatu lahan dengan jarak mendatar. Penyebab terjadinya longsor di sekitar Sub Daerah Aliran Sungai adalah karena hujan yang deras dan tanah yang tidak kuat sehingga tidak mampu menahannya. Tanah yang tidak kuat jika didirikan bangunan di sekitar sub Daerah Aliran Sungai maka dapat menyebabkan terjadinya longsor. Hal lain dapat disebabkan pula karena tidak adanya penguat seperti tidak ada tanaman penopang akibat dari penggundulan hutan.

Di Kabupaten Banyumas sering dijumpai kejadian longsor, dikarenakan tanah yang tidak kuat diguyur oleh air hujan dan di dirikan bangunan permukiman sehingga sering terjadi bencana tanah longsor. Sub-Daerah Aliran Sungai Logawa terletak di bentuk lahan vulkanik dan struktural. Oleh karena itu penelitian ini

20

dilakukan untuk mengetahui banyaknya kejadian longsor pada tiap kelas kemiringan lereng yang disajikan gambar 2.3 alur kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 2.7 Alur kerangka pikir

G. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “ Kejadian Longsorlahan terbanyak terdapat pada lereng kelas curam ”, karena pada lereng kelas curam memiliki kondisi tanah yang paling tidak stabil ( Dedy Muljadihardja, tt ).

Data Kejadian Longsorlahan

Peta Kelas Kemiringan Lereng

Peta Kejadian Longsorlahan

Peta Kejadian Longsorlahan pada

tiap Kelas Kemiringan Lereng