BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA 2.1Pelayanan Kesehatan

Menurut Levey dan Lomba (1973), yang kemudian dikutip oleh Azwar (1996), pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat.

2.1.1 Strata Pelayanan Kesehatan

Strata pelayanan kesehatan yang dianut oleh setiap negara tidaklah sama, namun secara umum, pelayanan kesehatan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:

a) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

Pelayanan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pokok, yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada umumnya pelayanan tingkat pertama ini bersifat pelayanan rawat jalan.

b) Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua

Pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan kesehatan yang lebih lanjut, telah bersifat rawat inap dan untuk menyelenggarakannya telah dibutuhkan tersedianya tenaga-tenaga spesialis.

c) Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga

Pelayanan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan yang bersifat lebih kompleks dan umumnya diselenggarakan oleh tenaga-tenaga subspesialis

2.1.2Rawat Jalan

Pelayanan rawat jalan (ambulatory service) adalah salah satu bentuk dari pelayanan kedokteran. Secara sederhana, yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap (hospitalization). Pelayanan rawat jalan tidak hanya yang diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan yang telah lazim dikenal seperti Rumah Sakit atau Klinik, tetapi juga dilaksanakan di rumah pasien (home care) serta di rumah perawatan (nursing homes) (Muninjaya, 2005).

Dibandingkan dengan pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan ini memang tampak lebih berkembang. Romer (1981) mencatat bahwa peningkatan angka utilisasi pelayanan rawat jalan di rumah sakit adalah dua sampai tiga kali leibh tinggi dari peningkatan angka utilisasi pelayanan rawat inap. Hal yang sama juga ditemukan pada fasilitas pelayanannya. Menurut laporan Prospective Payment Assessment Commision, di Amerika Serikat, peningkatan jumlah sarana pelayanan tersebut untuk periode 1983-1988 tidak kurang dari 41% (Azwar, 1996).

2.1.2.1 Bentuk Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan

Sesuai dengan perkembangan yang dialami, maka pada saat ini berbagai bentuk pelayanan kesehatan rawat jalan banyak diselenggarakan dalam beberapa bentuk, antara lain (Muninjaya, 2005):

a. Pelayanan rawat jalan oleh klinik rumah sakit

Bentuk pertama dari pelayanan rawat jalan adalah yang diselenggarakan oleh klinik yang ada kaitannya dengan rumah sakit. Pada saat ini, berbagai jenis pelayanan rawat jalan banyak diselenggarakan oleh klinik rumah sakit, yang secara umum dapat dibedakan atas empat jenis, yaitu:

- Pelayanan gawat darurat (emergency services), yaitu untuk menangani pasien yang membutuhkan pertolongan segera dan mendadak.

- Pelayanan rawat jalan paripurna (comprehensive hospital outpatient services), yaitu yang memberikan pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan kebutuhan pasien.

- Pelayanan rujukan (referral services), yaitu hanya melayani pasien-pasien yang dirujuk oleh sarana kesehatan lain. Biasanya untuk diagnosis atau terapi, sedangkan perawatan selanjutnya tetap ditangani oleh sarana kesehatan yang merujuk

- Pelayanan bedah jalan (ambulatory surgery services), yaitu yang memberikan pelayanan bedah yang dipulangkan pada hari yang sama.

b. Pelayanan rawat jalan oleh klinik mandiri

Bentuk kedua dari pelayanan rawat jalan adalah diselenggarakan oleh klinik yang mandiri, yakni yang tidak ada hubungan organisatoris dengan rumah sakit (free standing ambulatory centers). Bentuk klinik mandiri ini banyak macamnya yang secara umum dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:

- Klinik mandiri sederhana

Bentuk klinik mandiri sederhana (simple free standing ambulatory centers) yang populer adalah praktek dokter umum dan praktek dokter spesialis secara perseorangan.

- Klinik mandiri institusi

Bentuk klinik institusi (institutional free standing ambulatory centers) banyak macamnya. Mulai dari praktek berkelompok, poliklinik, BKIA, dan Puskesmas.

Puskesmas sebagai bagian dari sarana kesehatan juga melaksanakan program pelayanan rawat jalan.

2.1.3Rawat Inap

Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap

pada sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta, serta Puskesmas perawatan dan rumah bersalin yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap (Muninjaya, 2005).

Penderita adalah seseorang yang mengalami/menderita sakit atau mengidap suatu penyakit. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta, dan Puskesmas. Setiap pasien sebelum mendapat perawatan inap pada RSU atau Puskesmas, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan rawat inap. Dan bagi yang mendapatkan pelayanan khusus diluar paket Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemberian pelayanan khusus dan ditandatangani oleh Kepada Unit dan serta persetujuan dari Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Bapel Jamkesda), kecuali pelayanan pada malam hari atau darurat.

Paket pelayanan rawat inap di Puskesmas dan RS, meliputi: - Perawatan Kelas II

- Persalinan Normal atau Patologis

- Tindakan Pembedahan sesuai kebutuhan medis Pelayanan Penunjang, meliputi:

- Radiologi

- USG

- EKG

- Laboratorium

2.2Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan

Hakekat dasar penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan para pemakai jasa pelayanan kesehatan terhadap kesehatan (health needs and demands) sedemikian rupa sehingga kesehatan para pemakai jasa pelayanan kesehatan tersebut tetap terpelihara, bertitik tolak dari hakikat dasar ini, maka pelayanan kesehatan dapat dikategorikan sempurna bila memenuhi kebutuhan dan tuntutan di setiappasien yang terkait dengan timbulnya rasa puas terhadap pelayanan kesehatan (Azwar, 1994).

Pemanfaatan (utilisasi) pelayanan kesehatan sangat erat kaitannya dengan waktu, kapan kita memerlukan pelayanan kesehatan, dan seberapa jauh efektifitas pelayanan tersebut, menurut Arrow yang dikutip Tjiptoherijanto (1994), hubungan antara keinginan sehat dengan permintaan akan pelayanan kesehatan hanya kelihatannya saja sederhana, tetapi sebenarnya sangat komplit. Penyebab utamanya adalah karena persoalan kesenjangan informasi. Adanya keinginan sehat menjadi konsumsi perawatan kesehatan melibatkan berbagai informasi, yaitu aspek yang menyangkut status kesehatan saat ini, informasi tentang status kesehatan yang baik, informasi tentang jenis perawatan yang tersedia. Dari informasi inilah masyarakat kemudian terpengaruh untuk melakukan permintaan dan penggunaan (utilisasi) terhadap suatu pelayanan kesehatan.

Menurut Anderson yang dikutip Notoatmodjo (2003), bahwa faktor-faktor yang menentukan pemanfaatan pelayanan kesehatan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Karakteristik Predisposisi (predisposing characteristics), karakteristik ini digunakan untuk menggambarkan fakta bahwa setiap individu mempunyai kecenderungan menggunakan pelayanan kesehatan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya ciri-ciri individu yang digolongkan ke dalam ciri-ciri:

a) Demografi (umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah keluarga) b) Struktur Sosial (tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, kesukuan, agama,

tempat tinggal)

c) Sikap, keyakinan, persepsi, pandangan individu terhadap pelayanan kesehatan.

2. Karakteristik pendukung (enabling characteristics), karakteristik ini mencerminkan bahwa meskipun mempunyai predisposisi untuk menggunakan pelayanan kesehatan, ia tidak akan bertindak menggunakannya, kecuali jika ia mampu untuk menggunakan. Penggunaan pelayanan kesehatan yang ada tergantung kemampuan konsumen untuk membayar. Termasuk dalam karakteristik ini adalah: sumber keluarga (pendapatan keluarga, cakupan asuransi kesehatan, dan pembiayaan pelayanan kesehatan, keterjangkauan, dan tarif).

3. Karakteristik kebutuhan (need characteristics), faktor predisposisi dan faktor yang memungkinkan untuk mencapai pengobatan dapat terwujud di dalam tindakan itu dirasakan sebagai kebutuhan.

2.3Puskesmas 2.3.1 Pengertian

Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) adalah salah satu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatan yang meyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Azwar, 1996).

Pusat Kesehatan Masyarakat, disingkat Puskesmas, adalah Organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajad kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan (Depkes RI, 2005).

2.3.2Fungsi

Dalam Kebijakan Dasar Puskesmas, ada tiga fungsi Puskesmas, yaitu: (1) Puskesmas sebagai Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan. Dalam hal ini, Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah

kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Upaya yang dilakukan Puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. (2) Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat. Puskesmas selalu berupaya agar perorangan, keluarga, masyarakat terutama pemuka masyarakat dan dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaan, serta ikut menetapkan menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. (3) Puskesmas sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Dalam hal ini, pelayanan yang diberikan adalah pelayanan rawat jalan dan rawat inap dan untuk rawat inap untuk beberapa Puskesmas tertentu. Pelayanan promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, dan kesehatan jiwa (Azwar, 1996).

2.3.3Azas Pengelolaan

Sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama di Indonesia, pengelolaan kerja di Puskesmas berpedoman pada 4 (empat) azas pokok, yakni (Azwar, 1996):

1. Azas Pertanggungjawaban Wilayah

Dalam melakukan program kerjanya, Puskesmas harus melakukan pertanggungjawaban wilayah. Artinya, Puskesmas harus bertanggung jawab atas semua masalah yang terjadi di wilayah kerjanya. Akibat adanya azas ini, maka program kerja Puskesmas tidak dilaksanakan secara pasif saja, dalam arti hanya menanti kunjungan masyarakat ke Puskesmas, melainkan harus secara aktif, yakni memberi pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan masyarakat. Lebih daripada itu, karena Puskesmas harus bertanggung jawab atas semua masalah kesehatan yang terjadi dalam wilayah kerjanya, maka banyak dilakukan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Azas Peran Serta Masyarakat

Dalam melakukan program kerjanya, Puskesmas harus melaksanakan azas peran serta masyarakat. Artinya, berupaya melibatkan masyarakat dalam menyelenggarakan program kerja tersebut. Bentuk peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan dapat dilihat dalam berbagai macam, seperti Posyandu.

3. Azas Keterpaduan

Dalam melakukan program kerjanya, Puskesmas harus melaksanakan keterpaduan. Artinya, berupaya memadukan kegiatan tersebut bukan saja dengan program kerja kesehatan lain (lintas program), tetapi juga dengan program dari sektor lain (lintas sektoral). Pelaksanaan azas tersebut, berbagai manfaat akan dapat

diperoleh. Bagi Puskesmas dapat menghemat sumber daya, sedangkan bagi masyarakat, lebih mudah memperoleh pelayanan kesehatan.

4. Azas Rujukan

Dalam menyelenggarakan program kerjanya, Puskesmas harus melaksanakan rujukan. Artinya, jika tidak mampu menangani suatu masalah kesehatan harus merujukkannya ke sarana kesehatan yang lebih mampu. Untuk pelayanan kedokteran jalur rujukannya adalah Rumah Sakit, sedangkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat rujukannya adalah pelbagai ‘kantor’ kesehatan.

2.3.4Jenis Pelayanan Puskesmas

Jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Puskesmas merupakan indikator tingkat kepuasan pasien yaitu:

a. Pelayanan Masuk Puskesmas

1. Lama waktu pelayanan sebelum dikirim ke ruang perawatan 2. Pelayanan petugas yang memproses masuk ke ruang perawatan 3. Kondisi tempat menunggu sebelum dikirim ke ruang perawatan 4. Pelayanan petugas Unit Gawat Darurat (UGD)

5. Lama pelayanan di ruang UGD

6. Kelengkapan perawatan di ruang UGD b. Pelayanan Dokter

1. Sikap dan perilaku dokter saat melakukan pemeriksaan 2. Penjelasan dokter terhadap pengobatan yang akan dilakukan

3. Ketelitian dokter memeriksa pasien

4. Kesungguhan dokter dalam menangani penyakit pasien 5. Penjelasan dokter tentang obat yang harus diminum

6. Penjelasan dokter tentang makanan yang harus dipantangkan 7. Kemanjuran obat yang diberikan dokter

8. Tanggapan dan jawaban dokter atas keluhan pasien 9. Pengalaman dan senioritas dokter

c. Pelayanan Perawat

1. Keteraturan pelayanan perawat setiap hari (pemeriksaan nadi, tekanan darah, suhu tubuh dan lain-lain)

2. Tanggapan perawat terhadap keluhan pasien 3. Kesungguhan perawat melayani kebutuhan pasien

4. Ketrampilan perawat dalam melayani (menyuntik, mengukur tensi dan lain-lain)

5. Pertolongan yang sifatnya pribadi (mandi, menyuapi makanan, pemberian obat)

6. Sikap perawat terhadap keluarga dan pengunjung pasien 7. Pemberian obat dan penjelasan tentang cara meminumnya. 8. Penjelasan perawat tentang tindakan yang akan dilakukan d. Sarana Medis dan Obat-obatan

1. Ketersediaan obat-obatan di apotik puskesmas 2. Pelayanan petugas apotik puskesmas

3. Lama waktu pelayanan apotik puskesmas

4. Kelengkapan peralatan medis sehingga tidak perlu dikirim ke puskesmas lain untuk pemakaian suatu alat

5. Kelengkapan peralatan laboratorium puskesmas

6. Sikap dan perilaku petugas pada fasilitas penunjang medis

7. Lama waktu mendapatkan kepastian hasil dari pemeriksaan penunjang e. Kondisi Fasilitas Puskesmas (Fisik Puskesmas)

1. Keterjangkauan letak puskesmas

2. Keadaan halaman dan lingkungan puskesmas

3. Kebersihan dan kerapian gedung, koridor, dan bangsal rawat inap puskesmas 4. Keamanan pasien dan pengunjung.

5. Penerangan lampu pada bangsal dan halaman di waktu malam 6. Tempat parker kendaraan di puskesmas

f. Kondisi Fasilitas Ruang Perawatan

1. Kebersihan dan kerapian ruang perawatan 2. Penerangan lampu pada ruang perawatan 3. Kelengkapan perabot ruang perawatan

4. Ruang perawatan bebas dari serangga ( semut, lalat, nyamuk) g. Pelayanan Administrasi Keluar Puskesmas

1. Pelayanan administrasi tidak berbelit-belit dan menyulitkan 2. Peraturan keuangan sebelum masuk ruang perawatan 3. Cara pembayaran ruang perawatan selama di rawat

4. Penyelesaian administrasi menjelang pulang

5. Sikap dan perilaku petugas administrasi menjelang pulang

2.4Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan

Dalam Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas di Era Desentralisasi 2001 yang tersusun oleh Tim Reformasi Puskesmas Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, disebutkan bahwa salah satu kelompok indikator pencapaian Kecamatan Sehat 2010 yang dipantau tahunan adalah indikator pelayanan kesehatan yang meliputi pemanfaatan pelayanan kesehatan di puskesmas dan mutu pelayanan (Depkes RI, 2005).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan fasillitas kesehatan, seperti umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan berbagai faktor lainnya. Umur berkaitan dengan kelompok umur tertentu yang lebih banyak memanfaatkan pelayanan kesehatan karena pertimbangan tingkat kerentanan. Tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang eksponensial dengan tingkat kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mudah menerima konsep hidup sehat secara mandiri, kreatif, dan berkesinambungan. Tingkat pendapatan mempunyai kontribusi yang besar dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, karena semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin leluasa untuk memilih pelayanan kesehatan (Sutanto, 2002).

Menurut Azwar (1996), pemanfaatan seseorang terhadap pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, sosial budaya, dan sosial ekonomi orang

tersebut. Bila tingkat pendidikan, sosial budaya, dan sosial ekonomi baik, maka secara relatif pemanfaatan pelayanan kesehatan akan tinggi.

Pemanfaatan pelayanan kesehatan melibatkan berbagai informasi, antara lain: status kesehatan saat ini, informasi tentang status kesehatan yang membaik, informasi tentang berbagai macam perawatan yang tersedia, dan informasi tentang efektivitas pelayanan kesehatan yang dipengaruhi oleh interaksi antar konsumen dan penyedia layanan (provider) (Azwar, 1996).

Pemanfaatan pelayanan kesehatan juga dipengaruhi kelas sosial, perbedaan suku bangsa dan budaya. Ancaman-ancaman kesehatan yang sama (yang ditentukan secara klinik), tergantung dari variabel-variabel tersebut dapat menimbulkan reaksi yang berbeda dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Koos (1954) misalnya telah menunjukkan bagaimana tingkah laku sakit berbeda secara menyolok sesuai dengan kelas sosial dan ekonomi dalam populasi yang sekurang-kurangnya homogen. Ia menemukan bahwa para warga lapisan sosial atas dalam suatu masyarakat kecil di bilangan kota New York lebih cepat menginterpretasi gejala khusus sebagai indikasi sakit, dibanding dengan warga kelas sosial bawah; karena itu mereka akan lebih cenderung untuk segera mencari perawatan dokter (Anderson, 1986).

Perbedaan budaya dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan lebih menonjol dari pada perbedaan ekonomi. Dalam suatu studi yang dilakukan pada sebuah rumah sakit veteran di New York City, Zborowski menemukan bahwa orang Yahudi dan Italia lebih emosional dalam respon mereka terhadap rasa sakit daripada orang Eropa Utara. Meskipun sejumlah dokter merasakan bahwa warga dari kelompok-kelompok

tersebut seharusnya memiliki ambang sakit yang lebih rendah dibanding dengan warga dari kelompok-kelompok lain; perbedaanya tak diragukan lagi, bersifat budaya. Kebudayaan Yahudi dan Italia “membolehkan pengungkapan bebas perasaan dan emosi melalui kata-kata, bunyi, dan syarat-isyarat, maka baik orang Yahudi maupun orang Italia merasa bebas berbicara mengenai rasa sakit mereka, mengeluh dan menunjukkan penderitaan mereka dengan mengaduh, menangis dan sebagainya. Mereka tidak merasa malu dengan ekspresi tersebut. Mereka dengan sukarela mengakui bahwa bila kesakitan, mereka memang sangat banyak mengeluh, minta tolong dan mengharapkan simpati serta bantuan dari warga kelompoknya dalam lingkungan sosialnya yang langsung (Anderson, 1986).

2.5Karakteristik Masyarakat

Karakteristik individu berbeda dengan karakteristik masyarakat dimana karakteristik individu meliputi keahlian, pendidikan, pengalaman kerja. Sedangkan karakteristik masyarakat meliputi identitas budaya, struktur masyarakat, aspek sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, faktor-faktor karakteristik dalam hal ini adalah faktor-faktor yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Roucek & Warren (1962), masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) peranan kelompok primer sangat besar; (2) faktor geografik sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat; (3) hubungan lebih bersifat intim dan awet; (4) struktur masyarakat bersifat homogen; (5) tingkat mobilitas sosial

rendah; (6) keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi; (7) proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan (Ihromi, 1999).

Pitirim A. Sorokin dan Carle C. Zimmerman mengemukakan sejumlah faktor yang menjadi dasar dalam menentukan karakteristik desa dan kota, yaitu mata pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan, differensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial, dan solidaritas sosial (Koetjaraningrat, 1993).

2.6 Karakteristik Masyarakat Tionghoa

Orang Tionghoa adalah mereka yang mengidentifikasi dirinya sebagai orang Tionghoa, mempunyai darah Tionghoa (walaupun sudah banyak bercampur) dan mempunyai nama Tionghoa (namun banyak Tionghoa Indonesia yang lahir di masa Orba tidak lagi mempunyai nama Tionghoa). Satu hal yang khas dari Tionghoa peranakan dari Indonesia (khususnya Jawa), bahwa mereka sudah tidak bisa lagi berbahasa Mandarin (Setiono, 2003).

Kebanyakan orang Indonesia asli telah banyak bergaul dengan orang Tionghoa Indonesia; tetapi sebagian besar belum mengenal golongan penduduk ini dengan wajar. Orang Tionghoa yang ada di Indonesia, sebenarnya tidak merupakan suatu kelompok yang berasal dari satu daerah di Negara China, tetapi terdiri dari beberapa suku bangsa yang berasal dari dua provinsi yaitu Fukien dan Kwantung, yang terpencar di daerah-daerahnya. Setiap imigran ke Indonesia membawa kebudayaan sukunya sendiri-sendiri bersama dengan perbedaan bahasanya. Ada

empat bahasa China yang dipergunakan di Indonesia yaitu: Hokkien, Teo-Chiu, Hakka dan Kanton yang masing-masing memiliki perbedaan sehingga penggunaan bahasa yang satu belum tentu diketahui atau dipahami suku yang lain (Somers, 2003).

Karakteristik etnis masyarakat Tionghoa yang cenderung lebih mengutamakan faktor material (makanan) dari faktor kesehatan, mengingat latar belakang kedatangan mereka ke Indonesia yang saat itu dilanda kelaparan di negerinya sendiri. Hal ini menciptakan sebuah nilai budaya yang unik dalam bidang kesehatan. Setiap kali bertemu, masyarakt Tionghoa umumnya bertanya “sudah makan atau belum”. Berbeda dengan masyarakat etnis Jawa yang lebih mengutamakan faktor kesehatan sehingga setiap bertemu, lebih cenderung mempertanyakan “sehat apa tidak” (Wahid, 2006).

Di sisi entitas kelompok, penduduk keturunan Tionghoa bukan hanya terlihat sebagai orang luar (out group), tetapi juga menempatkan dirinya sebagai orang luar. Umumnya, badan-badan usaha-usaha milik etnik Cina hampir tidak pernah mempercayakan jabatan-jabatan puncak manajemen kepada tenaga profesional yang bukan etnik Cina demikian pula, perkawinan campuran antara Cina dan yang bukan Cina amat jarang terjadi. Dengan demikian, baik dalam sistem ekonomi maupun dalam sistem sosio-budaya, secara umum etnik Cina tampak terpisah dari masyarakat lingkungan sekitarnya. Hal ini menambah sulitnya masyarakat Tionghoa membaurkan diri dengan masyarakat pribumi. Semua ini berakibat terhadap tingkat partisipasi masyarakat Tionghoa terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan sangat

rendah, khususnya fasilitas kesehatan yang dijalankan oleh orang pribumi (Wahid, 2006).

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada masyarakat etnis Tionghoa tidak jauh berbeda dengan masyarakat lain. Beberapa faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

2.6.1Umur

Umur dapat didefiniskan sebagai jumlah waktu kehidupan yang telah dijalani oleh seseorang. Umur sering dihubungkan dengan kemungkinan terjangkit penyakit. Kelompok umur usia muda (anak-anak) ternyata lebih rentan terhadap penyakit infeksi (diare, infeksi saluran pernafasan). Usia-usia produktif lebih cenderung berhadapan dengan masalah kecelakaan lalu-lintas, kecelakaan kerja dan penyakit akibat gaya hidup (life style). Usia yang relatif lebih tua sangat rentan dengan penyakit-penyakit kronis (hipertensi, jantung koroner atau kanker) (Notoatmodjo, 2005).

Resiko kesakitan akibat faktor umur ini menyebabkan tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh umur. Menurut Feldstein (2004) semakin bertambah umur seseorang, maka semakin bertambah pula permintaannya terhadap pelayanan kesehatan (Razak, 2004).

2.6.2 Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah ciri khas tertentu yang dimiliki oleh mahluk hidup, dalam hal ini manusia. Jenis kelamin sering dibagi ke dalam dua kategori, dengan

menggunakan istilah masing-masing; laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita. Dalam studi epidemiologi, jenis kelamin juga menjadi salah satu bagian dari karakteristik yang memiliki pengaruh terhadap kejadian kesakitan. Sebagai contoh, penyakit kanker serviks hanya dijumpai pada wanita, sedangkan kanker prostat hanya dijumpai pada pria (Notoatmodjo, 2005).

Tingkat kerentanan manusia yang bersumber dari jenis kelamin tersebut menjadikan tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan juga berbeda pada masing-masing jenis kelamin. Perempuan cenderung lebih rentan terhadap penyakit-penyakit infeksi. Hal ini disebabkan oleh tahap-tahap kehidupan yang dilaluinya, mulai dari remaja (haid), dewasa (mengandung dan melahirkan) sampai masa tua (menopause). Secara umum, kaum perempuan lebih peduli dengan keadaan kesehatannya sehingga lebih banyak memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatannya (Notoatmodjo, 2005).

2.6.3 Tingkat Pendapatan

Kemauan masyarakat Tionghoa untuk mengakses pelayanan kesehatan di Puskesmas juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Rata-rata tingkat pendapatan perkapita masyarakat Tionghoa lebih tinggi dari rata-rata pendapatan perkapita penduduk lainnya, sehingga cenderung lebih memilih mengakses fasilitas kesehatan yang lebih bermutu dan mempunyai fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, seperti: rumah sakit, praktek dokter, dan laboratorium mandiri (Wang, 1991).

Menurut Rafael yang dikutip Tarigan (2002), tingkat penghasilan (income) seseorang berhubungan kuat dengan permintaan pelayanan kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan yang lebih baik dan lengkap secara sarana dan prasarana.

Menurut data Susenas 2001, penduduk miskin lebih banyak memanfaatkan pelayanan Puskesmas untuk rawat inap, sedangkan penduduk kaya lebih akses pada RS Swasta. Sedangkan untuk tingkat nasional, RS Pemerintah lebih banyak dimanfaatkan penduduk kawasan timur Indonesia yang relatif memiliki tingkat pendapatan perkapitan lebih rendah dari kawasan barat Indonesia.

Menurut Saadah (1999), yang dikutip oleh Lukito (2003), tingkat sosial ekonomi sangat mempengaruhi seseorang terhadap pemilihan media, sumber informasi, dan kemampuan dalam membeli alat yang dibutuhkan dalam menunjang kesehatannya.

2.6.4 Tingkat Pendidikan

Menurut Notoatmodjo (2002), kesehatan merupakan interaksi berbagai faktor, baik internal (dalam diri manusia) maupun eksternal (di luar diri manusia). Faktor internal terdiri dari faktor fisik dan psikis, sedangkan faktor eksternal terdiri dari kondisi sosial, budaya masyarakat, lingkungan fisik, politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Menurut, Lukito (2003), pemanfaatan masyarakat terhadap berbagai fasilitas pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin mudah

seseorang untuk memahami sebuah perubahan dan manfaat sebuah perubahan, khususnya dalam bidang kesehatan.

Menurut penelitian Prihardjo (2005), rendahnya pemanfaatan kesehatan Puskesmas dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Tingkat pendidikan yang dimaksud bisa bersifat dualis. Disatu sisi, rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan Puskesmas dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat tidak banyak mengerti tentang fasilitas dan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas. Disisi lain, tingkat pengetahuan yang tinggi juga bisa menyebabkan rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan Puskesmas. Hal ini dilihat masyarakat yang telah mengetahui kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan yang masih rendah di Puskesmas.

2.6.5Pekerjaan

Sebagain besar etnis Tionghoa di Indonesia memliki mata pencaharian sebagai pedagang terutama di wilayah Jawa. Sebagian besar mereka adalah orang Hokkien. Namun, berbeda dengan etnis Tionghoa yang berada di Jawa Barat dan di bagian Pantai Barat Sumatera. Etnis Tionghoa yang berada di wilayah ini lebih banyak bekerja sebagai petani dan penanam sayur-mayur, sedangkan di Bagan Siapiapi (Riau) orang Hokkien umumnya menjadi nelayan (Puspa, 2005)

Pekerjaan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan pada masyarakat etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa yang berada di wilayah kerja Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas

merupakan bagian dari etnis Tionghoa yang menyebar ke Bagan Siapapi (Riau) yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Berbeda dengan etnis Tionghoa lainnya yang cenderung memiliki pekerjaan sebagai pedagang. Jenis pekerjaan kasar/lepas yang memiliki resiko kecelakaan inilah yang menyebabkan Puskesmas dimanfaatkan oleh masyarakat etnis Tionghoa yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan (Puspa, 2005).

2.6.6 Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap obyek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap obyek (Notoatmodjo, 2005).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan itu berasal dari kata tahu yang berarti: mengerti sesudah (melihat, mengalami). Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman langsung, maupun dari pengalaman orang lain yang sampai kepadanya. Selain itu, dapat juga melalui media komunikasi, seperti: radio, televisi, majalah, atau surat kabar (Poerwadarminta, 1976).

Menurut Benjamin Bloom (1908), yang dikutip oleh Notoatmodjo (2005) pengetahuan dibagi menjadi beberapa tingkatan yang selanjutnya disebut dengan Taksonomi Bloom. Menurut Bloom, pengetahuan dibagi atas: tahu (know), memahami (comprehension), aplikasi (application), analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan evaluasi (evaluation).

Menurut beberapa ahli, pengetahuan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya tindakan atau perubahan perilaku. Menurut Fritz Heider, perubahan perilaku terjadi karena disposisi internal, misalnya pengetahuan, motif, sikap, dan sebagainya. Sedangkan menurut Finer (1957) timbulnya tindakan terjadi akibat ketidakseimbangan kognisi (cognitive dissonance). Ketidakseimbangan ini terjadi karena dalam diri individu terdapat dua elemen kognisi (pengetahuan, pendapat, atau keyakinan) yang bertentangan. Apabila individu menghadapi suatu stimulus atau obyek, dan stimulus tersebut menimbulkan keyakinan bertentangan di dalam diri individu sendiri, maka terjadilah ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan inilah yang menyebabkan lahirnya sebuah perilaku baru. Menurut Rogers (1962), tindakan dapat timbul melalui kesadaran. Kesadaran yang dimaksud berawal dari tingkat pengetahuan seseorang. Kesadaran tersebut kemudian akan berlanjut mengikuti empat tahap berikutnya, yaitu keinginan, evaluasi, mencoba, dan menerima (penerimaan) atau dikenal juga dengan AIETA (Awareness, Interest, Evaluation, Trial, and Adoption) (Nursalam, 2007).

2.6.7 Sikap

Sikap (attitude), adalah evaluasi positip-negatip-ambivalen individu terhadap objek, peristiwa, orang, atau ide tertentu. Sikap merupakan perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang relatip menetap. Unsur-unsur sikap meliputi kognisi, afeksi, dan kecenderungan bertindak. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya

sikap adalah pengalaman khusus, komunikasi dengan orang lain, adanya model, iklan dan opini, lembaga-lembaga sosial dan lembaga keagamaan (Makmun, 2005).

Sikap adalah juga respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik dan sebagainya). Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa sikap merupakan sindrom atau kumpulan gejala dalam merespon stimulus atau objek, sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian dan gejala kejiwaan yang lain (Notoatmodjo, 2005).

Dalam bidang kesehatan, yang dimaksud dengan sikap terhadap kesehatan adalah pendapat atau penilaian orang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, yang mencakup sekurang-kurangnya empat variabel, yaitu: 1. Sikap terhadap penyakit menular dan tidak menular (jenis penyakit dan

tanda-tandanya atau gejalanya, penyebabnya, cara penularannya, cara pencegahannya, cara mengatasi atau menanganinya sementara)

2. Sikap terhadap faktor-faktor yang terkait dan/atau mempengaruhi kesehatan, antara lain: gizi makanan, sarana air bersih, pembuangan air limbah, pembuangan kotoran manusia, pembuangan sampah, perumahan sehat, polusi udara, dan sebagainya.

3. Sikap tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang professional maupun tradisional. 4. Sikap untuk menghindari kecelakaan, baik kecelakaan rumah tangga, maupun

kecelakaan lalulintas, dan kecelakaan di tempat-tempat umum (Notoatmodjo, 2005).

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa sikap masyarakat etnis Tionghoa cenderung lebih mengutamakan faktor material (makanan) dari faktor kesehatan, mengingat latar belakang kedatangan mereka ke Indonesia yang saat itu dilanda kelaparan di negerinya sendiri. Hal ini menciptakan sebuah nilai budaya yang unik dalam bidang kesehatan. Setiap kali bertemu, masyarakat Tionghoa umumnya bertanya “sudah makan atau belum”. Berbeda dengan masyarakat etnis Jawa yang lebih mengutamakan faktor kesehatan sehingga setiap bertemu, lebih cenderung mempertanyakan “sehat apa tidak” (Wahid, 2006).

2.6.8 Persepsi

Ada banyak definisi tentang persepsi sebagaimana yang dikemukakan para ahli. Atkinson (1991), menyatakan bahwa persepsi timbul karena adanya respons terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat kompleks, stimulus masuk kedalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi. Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Gibson (1986). Menurut Gibson persepsi mencakup penerimaan stimulus (input), pengorganisasian stimulus dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi prilaku dan membentuk sikap, sehingga orang dapat cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan keadaannya (Notoatmodjo, 2005).

Persepsi adalah suatu proses otomatis yang terjadi dengan sangat cepat dan terkadang tidak kita sadari, dimana kita mengenali stimulus yang kita terima. Persepsi

yang kita miliki dapat mempengaruhi tindakan kita. Menurut Robbin (2003), yang dikutip Notoatmodjo (2005), mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan sensasi yang dirasakan dengan tujuan untuk memberikan makna terhadap lingkungannya.

Menurut Anderson yang dikutip Notoatmodjo (2003), persepsi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan seseorang dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Persepsi termasuk dalam faktor predisposisi (predisposing factors), karakteristik ini digunakan untuk menggambarkan fakta bahwa setiap individu mempunyai kecenderungan menggunakan pelayanan kesehatan yang berbeda-beda.

2.6.9 Solidaritas Komunal

Salah satu karakteristik masyarakat Tionghoa di Indonesia adalah memiliki solidaritas komunal yang tinggi sehingga menyebabkan sulitnya proses pembauran etnis. Hal ini terlihat dari sikap mereka yang menganggap dirinya sebagai pihak luar sehingga nasionalismenya sangat diragukan untuk mendorong proses pembauran. Sehingga tidak ada pilihan lain mereka selain untuk bertahan dengan solidaritas komunal mereka sebagai kelompok minoritas yang tertindas (Ihromi, 1999).

Demikian juga dalam penggunaan bahasa, walaupun mereka menjalankan integrasi lokal dalam beberapa kehidupan keseharian etnis Cina, terutama yang belum atau tidak melakukan pernikahan asimilasi dengan pihak pribumi, tetapi mereka tetap mempertahankan kemampuan baca dan berbicara bahasa Mandarin dan atau Kanton.

Etnis Cina yang tidak atau belum berasimilasi melalui perkawinan dengan kaum pribumi, biasanya hanya mengambil kebiasaan-kebiasaan budaya lokal terutama dalam hal makanan (Ihromi, 1999).

2.7 Landasan Teori

Menurut Anderson yang dikutip Notoatmodjo (2003), bahwa faktor-faktor yang menentukan pemanfaatan pelayanan kesehatan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Karakteristik Predisposisi (predisposing characteristics), karakteristik ini digunakan untuk menggambarkan fakta bahwa setiap individu mempunyai kecenderungan menggunakan pelayanan kesehatan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya ciri-ciri individu yang digolongkan ke dalam ciri-ciri:

a) Demografi (umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah keluarga) b) Struktur Sosial (tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, kesukuan, agama,

tempat tinggal)

c) Sikap, keyakinan, persepsi, pandangan individu terhadap pelayanan kesehatan.

2. Karakteristik pendukung (enabling characteristics), karakteristik ini mencerminkan bahwa meskipun mempunyai predisposisi untuk menggunakan pelayanan kesehatan, ia tidak akan bertindak menggunakannya, kecuali jika ia mampu untuk menggunakan. Penggunaan

pelayanan kesehatan yang ada tergantung kemampuan konsumen untuk membayar. Termasuk dalam karakteristik ini adalah: sumber keluarga (pendapatan keluarga, cakupan asuransi kesehatan, dan pembiayaan pelayanan kesehatan, keterjangkauan, dan tarif).

3. Karakteristik kebutuhan (need characteristics), faktor predisposisi dan faktor yang memungkinkan untuk mencapai pengobatan dapat terwujud di dalam tindakan itu dirasakan sebagai kebutuhan.

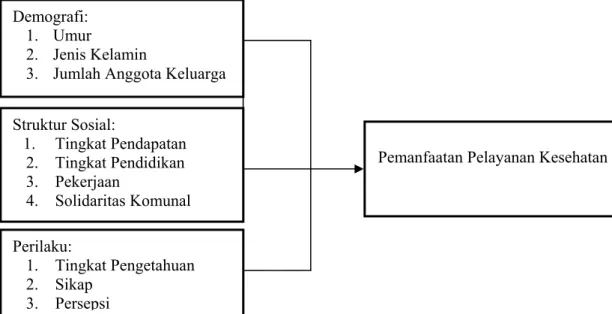

2.8 Kerangka Konsep

Berdasarkan pada masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka kerangka konsep dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konsep

Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Struktur Sosial: 1. Tingkat Pendapatan 2. Tingkat Pendidikan 3. Pekerjaan 4. Solidaritas Komunal Demografi: 1. Umur 2. Jenis Kelamin

3. Jumlah Anggota Keluarga

Perilaku:

1. Tingkat Pengetahuan 2. Sikap