III KERANGKA PEMIKIRAN

3.1 Kerangka Teoritis 3.1.1 Teori Rente Lahan

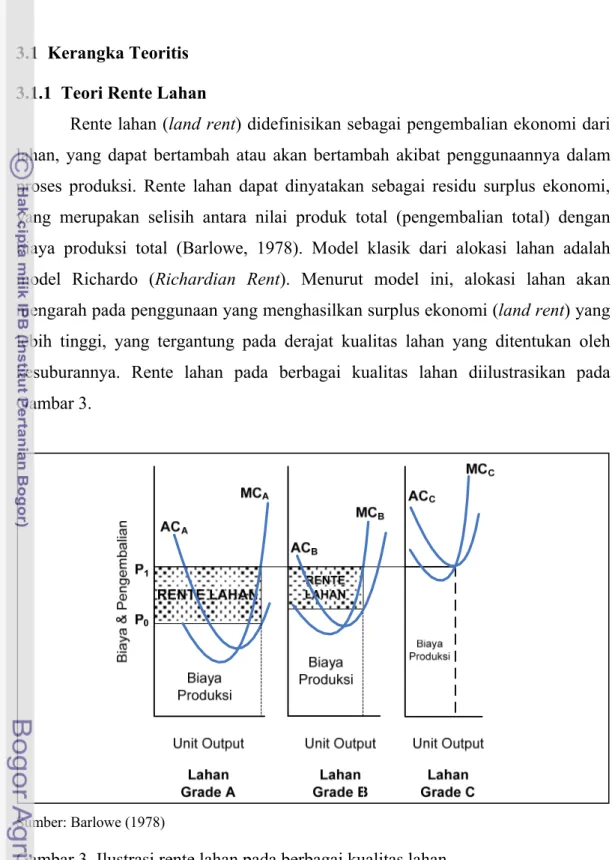

Rente lahan (land rent) didefinisikan sebagai pengembalian ekonomi dari lahan, yang dapat bertambah atau akan bertambah akibat penggunaannya dalam proses produksi. Rente lahan dapat dinyatakan sebagai residu surplus ekonomi, yang merupakan selisih antara nilai produk total (pengembalian total) dengan biaya produksi total (Barlowe, 1978). Model klasik dari alokasi lahan adalah model Richardo (Richardian Rent). Menurut model ini, alokasi lahan akan mengarah pada penggunaan yang menghasilkan surplus ekonomi (land rent) yang lebih tinggi, yang tergantung pada derajat kualitas lahan yang ditentukan oleh kesuburannya. Rente lahan pada berbagai kualitas lahan diilustrasikan pada Gambar 3.

Sumber: Barlowe (1978)

Gambar 3 Ilustrasi rente lahan pada berbagai kualitas lahan.

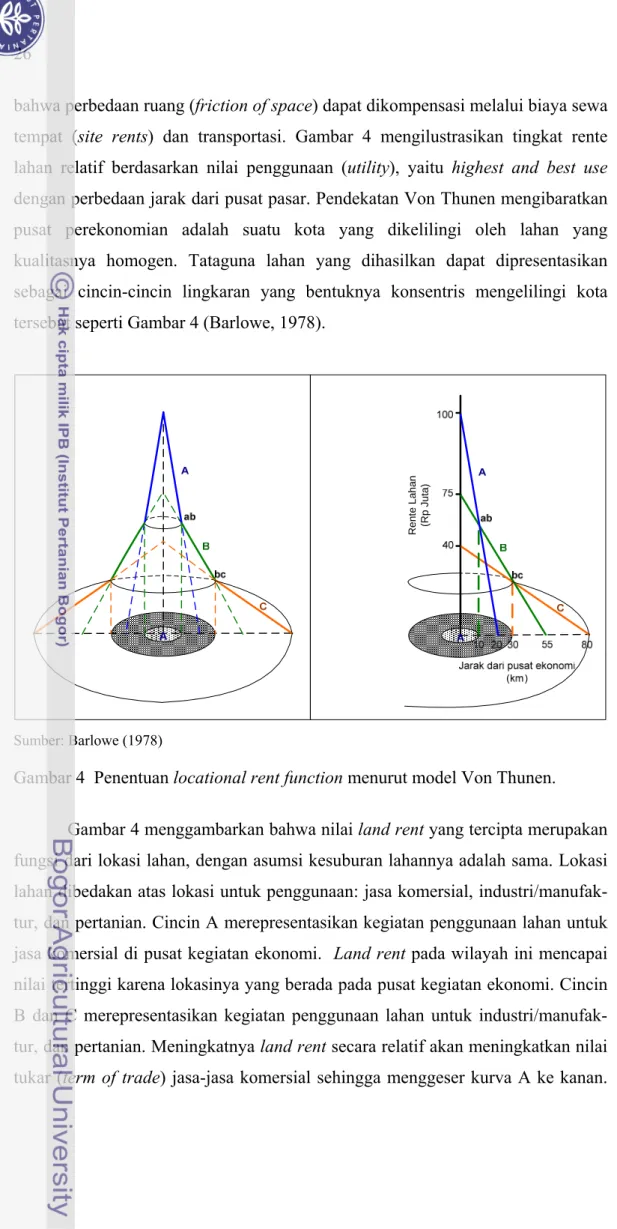

Menurut konsep Von Thunen, nilai land rent bukan hanya ditentukan oleh kesuburannya tetapi merupakan fungsi dari lokasinya. Von Thunen menganggap

bahwa perbedaan ruang (friction of space) dapat dikompensasi melalui biaya sewa tempat (site rents) dan transportasi. Gambar 4 mengilustrasikan tingkat rente lahan relatif berdasarkan nilai penggunaan (utility), yaitu highest and best use dengan perbedaan jarak dari pusat pasar. Pendekatan Von Thunen mengibaratkan pusat perekonomian adalah suatu kota yang dikelilingi oleh lahan yang kualitasnya homogen. Tataguna lahan yang dihasilkan dapat dipresentasikan sebagai cincin-cincin lingkaran yang bentuknya konsentris mengelilingi kota tersebut seperti Gambar 4 (Barlowe, 1978).

Rente Lahan (Rp Juta)

Sumber: Barlowe (1978)

Gambar 4 Penentuan locational rent function menurut model Von Thunen.

Gambar 4 menggambarkan bahwa nilai land rent yang tercipta merupakan fungsi dari lokasi lahan, dengan asumsi kesuburan lahannya adalah sama. Lokasi lahan dibedakan atas lokasi untuk penggunaan: jasa komersial, industri/manufak- tur, dan pertanian. Cincin A merepresentasikan kegiatan penggunaan lahan untuk jasa komersial di pusat kegiatan ekonomi. Land rent pada wilayah ini mencapai nilai tertinggi karena lokasinya yang berada pada pusat kegiatan ekonomi. Cincin B dan C merepresentasikan kegiatan penggunaan lahan untuk industri/manufak- tur, dan pertanian. Meningkatnya land rent secara relatif akan meningkatkan nilai tukar (term of trade) jasa-jasa komersial sehingga menggeser kurva A ke kanan.

Hal ini mengakibatkan sebagian dari area cincin B (kawasan industri) terkonversi menjadi A. Demikian seterusnya, sehingga konversi lahan pertanian (cincin C) ke penggunaan untuk industri/manufaktur (cincin B) juga terjadi. Dalam sistem keseimbangan pasar, alih fungsi lahan berlangsung dari aktivitas yang meng- hasilkan land rent lebih rendah ke aktivitas yang menghasilkan land rent lebih tinggi.

Penggunaan lahan merupakan resultan dari interaksi berbagai macam faktor untuk menentukan keputusan perorangan, kelompok ataupun pemerintah.

Oleh karena itu proses perubahan penggunaan lahan sifatnya sangat kompleks.

Mekanisme perubahan itu melibatkan kekuatan-kekuatan pasar, sistem adminis- tratif, dan kepentingan politik. Teori ekonomi di atas dapat menjelaskan fenomena konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, yakni melalui analisis rasio persewaan lahan (land rent ratio).

3.1.2 Teori Produksi

Fungsi produksi didefinisikan sebagai hubungan teknis dalam transformasi input ke dalam output atau yang melukiskan antara hubungan input dan output (Debertin, 1986). Input atau disebut juga faktor produksi, dapat dibedakan menjadi faktor produksi tetap dan tidak tetap. Pembagian faktor produksi ini juga dilihat dari sisi produsen dalam jangka waktu tertentu. Faktor produksi dalam jangka pendek meliputi faktor produksi tetap dan tidak tetap, dimana faktor teknologi belum berubah. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi adalah tidak tetap dan teknologi belum berubah. Adapun setelah produsen berada dalam posisi jangka waktu sangat panjang, semua faktor produksi dan teknologi adalah tidak tetap.

Jika diilustrasikan secara sederhana fungsi produksi dari output tertentu (misal: P) adalah sebagai berikut:

…....……… (3.1) ,XP4) ,

,

( P1 P2 P3

P f X X X

Y = dimana:

YP = Output P (satuan)

XP1 = Faktor produksi P1 (satuan) XP2 = Faktor produksi P2 (satuan) XP3 = Faktor produksi P3 (satuan) XP4 = Faktor produksi lainnya

Untuk memaksimumkan produksi output P dibutuhkan biaya tertentu:

…….. (3.2) 1 2 2 * P XP4* P4)

P P *X P X P X

*

( TP XP1 XP P XP3 3

P B P X

B = + + + +

dimana:

BP = Biaya total produksi output P (satuan) BTP = Biaya tetap produksi output P (satuan) PXP1 = Harga faktor produksi P1 (satuan) PXP2 = Harga faktor produksi P2 (satuan) PXP3 = Harga faktor produksi P3 (satuan) PXP4 = Harga faktor produksi lain (satuan)

Pada tingkat harga produksi output P tertentu (PYP), maka fungsi keuntungan produksi output P dapat dirumuskan sebagai berikut:

……. (3.3) * )

* 4

4 XP P

P PYP* f(XP1,...,XP ) (BTP PXP1 XP1 ...+P 4 X

π = − + +

dimana:

πP = Keuntungan (satuan) PYP = Harga output P (satuan)

Produsen yang rasional berusaha memaksimumkan keuntungannya pada tingkat produksi optimum dengan tingkat harga tertentu. Keuntungan maksimum harus memenuhi syarat FOC (First Order Condition) dan SOC (Second Order Condition). Syarat pertama dipenuhi apabila turunan pertama dari fungsi keuntungan adalah sama dengan nol, yang berarti produktivitas marginal dari faktor produksi adalah sama dengan harga faktor produksinya. Sedangkan syarat kedua yang harus dipenuhi yaitu: jika fungsi produksinya cembung dan nilai determinan Hessian lebih besar dari nol (Koutsoyiannis, 1977). Dengan melakukan prosedur penurunan secara matematis dari persamaan (3.3), maka diperoleh:

atau …..…….…… (3.4)

atau ..………...… (3.5)

atau ..……..……. (3.6)

atau ………. (3.7) 0

* 1

1 1

=

∂ −

= ∂

∂

∂

XP P YP

P P

X P Y

XP P

π

1 1

* XP

P

YP P P

XY =

∂ P ∂

0

* 2

2 2

=

∂ −

= ∂

∂

∂

XP P YP

P P

X P Y

XP P

π

2 2

* XP

P P

YP P

X

P Y =

∂

∂

=0

− P

* 3

3

3 ∂

= ∂

∂

∂

XP P P YP P

P

X P Y X

π

3 3

* XP

P P

YP P

XY =

∂ P ∂

=0

* 4

4 4

∂ −

= ∂

∂

∂

XP P

P YP P

P P

X P Y X

π

4 4

XP P

P

YP P

X

P Y =

*∂∂

Dimana adalah produk marginal dari masing- masing faktor produksi. Oleh karena itu keuntungan maksimum diperoleh jika produk marginal sama dengan rasio harga faktor produksi terhadap harga produk.

Dapat juga dikatakan bahwa keuntungan maksimum diperoleh jika nilai produk marginal sama dengan harga faktor produksinya (NPMP=PXPi). Dari persamaan (3.4), (3.5), (3.6), dan (3.7) fungsi permintaan masing-masing faktor produksi oleh produsen output P dirumuskan sebagai berikut:

……….…….… (3.8)

……….…….… (3.9) ..……….…….… (3.10) ..……….…….… (3.11)

Dengan mensubstitusikan persamaan (3.8), (3.9), (3.10), dan (3.11) ke persamaan (1), maka diperoleh fungsi penawaran output P sebagai berikut:

..……….………. (3.12) Persamaan (3.12) menunjukkan bahwa jumlah penawaran output P oleh produsen output P merupakan fungsi dari harga output P (PYP) dan harga faktor-faktor produksi (PXP1, PXP2, PXP3, dan PXP4), sedangkan faktor lain dianggap tetap (ceteris paribus).

3.1.3 Dampak Konversi Lahan Sawah terhadap Ketersediaan dan Akses Pangan

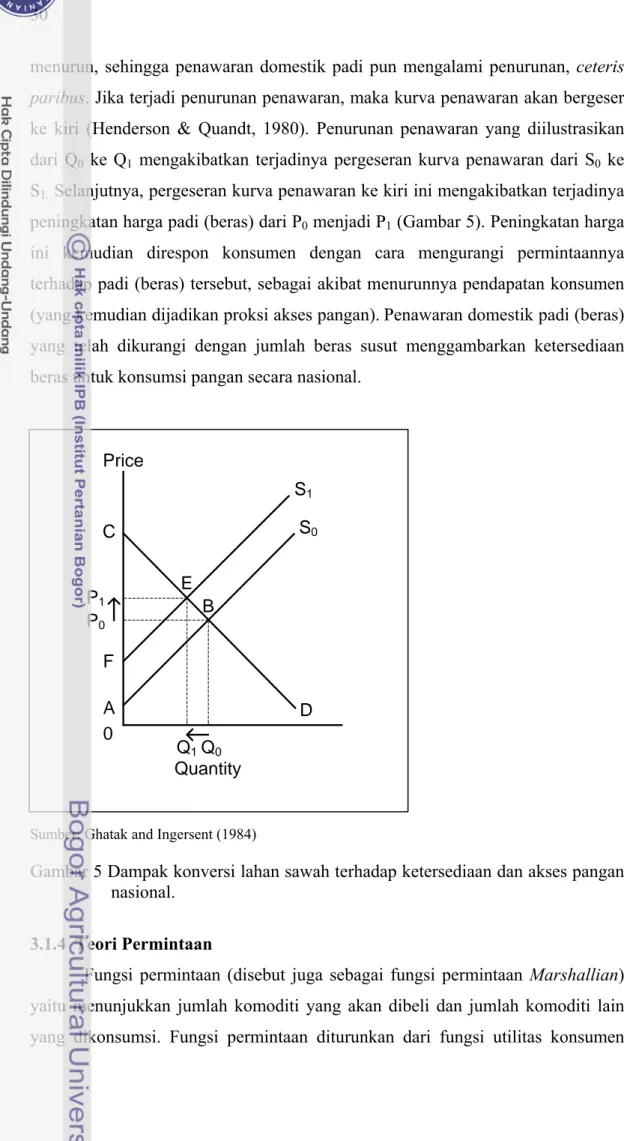

Lahan sawah merupakan salah satu input atau faktor produksi bagi output padi. Konversi (alih-fungsi) lahan sawah dari penggunaan untuk output sawah (dalam hal ini adalah padi) ke penggunaan lain untuk output non-sawah (seperti:

perumahan, industri, pariwisata, dan sebagainya) mengakibatkan penurunan penawaran output sawah (padi) tersebut. Hal ini disebabkan konversi lahan sawah yang terjadi menurunkan luas areal pertanaman padi (dengan asumsi intensitas pertanaman padi tetap). Sementara itu, produktivitas padi sebagai komponen lainnya yang berpengaruh terhadap produksi padi, telah mengalami pelandaian produksi (leveling-off). Luas areal panen padi yang berkurang dan produktivitas padi yang mengalami pelandaian produksi mengakibatkan produksi padi

4

XP 3 ∂

2 1

,

, P

P P P

P P

P Y

X Y X

Y X

Y ∂ ∂

,∂

∂

∂

∂

∂

) , , , ,

( 1 2 3 4

1 XP YP XP XP XP

D

P f P P P P

X =

4) ) , , , ,

( 3 1 2 4

3 XP YP XP XP XP

D

P f P P P P

X =

) , , , ,

( 4 1 2 3

4 XP YP XP XP XP

D

P f P P P P

X =

) ,

, ,

( YP XP1 XP2 XP3 XP4

S

P f P P P P P

Q =

P , , , ,

( 2 1 3

2 XP YP XP XP XP

D

P f P P P P P

X =

P P

,

menurun, sehingga penawaran domestik padi pun mengalami penurunan, ceteris paribus. Jika terjadi penurunan penawaran, maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri (Henderson & Quandt, 1980). Penurunan penawaran yang diilustrasikan dari Q0 ke Q1 mengakibatkan terjadinya pergeseran kurva penawaran dari S0 ke S1. Selanjutnya, pergeseran kurva penawaran ke kiri ini mengakibatkan terjadinya peningkatan harga padi (beras) dari P0 menjadi P1 (Gambar 5). Peningkatan harga ini kemudian direspon konsumen dengan cara mengurangi permintaannya terhadap padi (beras) tersebut, sebagai akibat menurunnya pendapatan konsumen (yang kemudian dijadikan proksi akses pangan). Penawaran domestik padi (beras) yang telah dikurangi dengan jumlah beras susut menggambarkan ketersediaan beras untuk konsumsi pangan secara nasional.

P0

0 Price

Quantity Q0

B

S0

D C

A

S1

Q1

P1

E

F

Sumber: Ghatak and Ingersent (1984)

Gambar 5 Dampak konversi lahan sawah terhadap ketersediaan dan akses pangan nasional.

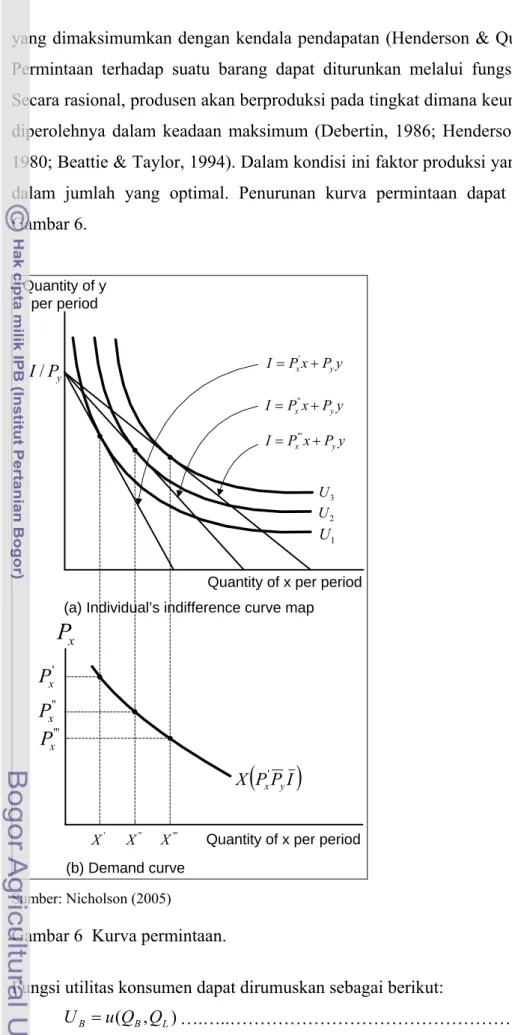

3.1.4 Teori Permintaan

Fungsi permintaan (disebut juga sebagai fungsi permintaan Marshallian) yaitu menunjukkan jumlah komoditi yang akan dibeli dan jumlah komoditi lain yang dikonsumsi. Fungsi permintaan diturunkan dari fungsi utilitas konsumen

yang dimaksimumkan dengan kendala pendapatan (Henderson & Quandt, 1980).

Permintaan terhadap suatu barang dapat diturunkan melalui fungsi kuntungan.

Secara rasional, produsen akan berproduksi pada tingkat dimana keuntungan yang diperolehnya dalam keadaan maksimum (Debertin, 1986; Henderson & Quandt, 1980; Beattie & Taylor, 1994). Dalam kondisi ini faktor produksi yang digunakan dalam jumlah yang optimal. Penurunan kurva permintaan dapat dilihat pada Gambar 6.

(

PPI)

X x' y

X' X'' X '''

'''

Px ''

Px '

Px

Py

I /

U1

U2

U3

y P x P I= x' + y

y P x P I= x'' + y

y P x P I= x''' + y

Quantity of x per period

Quantity of x per period Quantity of y

per period

P

x(b) Demand curve

(a) Individual’s indifference curve map

Sumber: Nicholson (2005)

Gambar 6 Kurva permintaan.

Fungsi utilitas konsumen dapat dirumuskan sebagai berikut:

, )

( L

B u Q Q

U = B ….…..……… (3.13)

dimana:

UB = Total utilitas mengkonsumsi barang B QB = Jumlah konsumsi barang B (satuan)

QL = Jumlah konsumsi komoditi lain sebagai substitusi/komplementer (satuan)

Jika harga barang B adalah PB dan harga barang lain adalah PL, dengan asumsi semua pendapatan digunakan untuk mengkonsumsi barang, maka fungsi kendala pada tingkat pendapatan tertentu (I0B) bagi konsumen tersebut adalah:

……… (3.14)

L B

B P Q

0 = +

dimana:

PB = Harga barang B (satuan)

PL = Harga komoditi lain sebagai substitusi/komplementernya (satuan)

Dengan mensubstitusikan fungsi kendala pada persamaan (3.14) ke dalam fungsi utilitas konsumen barang B pada persamaan (3.13), maka didapatkan fungsi Lagrangian sebagai berikut:

.……….………… (3.15)

L

B P Q

I * *

* ,

(Q QL B B B PL

u

Z = B )+λ (I0 −P QB − *QL) dimana:

λB = Lagrange Multiplier (untuk konsumsi barang B)

Selanjutnya memaksimumkan utilitas dengan syarat turunan parsial pertama sama dengan nol, sebagai berikut:

atau ……… (3.16)

atau ………. (3.17)

………. (3.18)

Dengan menyelesaikan persamaan (3.16) dan (3.17) diperoleh:

atau ...…..……… (3.19)

dimana:

QB’ = Utilitas marginal barang QB QC’ = Utilitas marginal barang QC

=0

0 − ∗ − ∗

∂ =

∂

L L B B B

B I P Q P Q

Z λ

L L B B B

P Q P

Q '= ' λ =

L B L B

P P Q =

' Q '

B B B B B

Q P U Q

Z −λ

∂

=∂

∂

∂

B

B BP

Q '=λ

L L

L

Q P U Q

Z

∂

∂ L

B L =

B −λB

=∂

∂ Q ' λ P

Tingkat kepuasan maksimum tercapai jika utilitas marginal dibagi harganya harus sama bagi kedua komoditi tersebut dan harus sama dengan utilitas marginal dari pendapatan (λB).

Dari persamaan (3.16), (3.17), dan (3.18) diketahui bahwa PB, PC, dan I0B merupakan peubah eksogen, sedangkan QB dan QC merupakan peubah endogen.

Oleh karena itu, secara fungsional permintaan barang B oleh konsumen diformulasikan sebagai berikut:

………...…..……… (3.20) D ( B, L,I0B)

B q P P

Q =

Persamaan (3.20) menunjukkan bahwa jumlah beras yang diminta merupakan fungsi dari harga barang B itu sendiri (PB), harga komoditas lain sebagai subsitusi/komplementer (PL), dan pendapatan pada tingkat tertentu (I0B).

3.1.5 Konsep Elastisitas

Elastisitas mengukur kepekaan suatu variabel dengan variabel lainnya.

Secara spesifik, elastisitas adalah suatu bilangan yang menunjukkan persentase perubahan yang terjadi pada satu variabel sebagai reaksi atas setiap 1 persen kenaikan pada variabel lain. Perubahan persentase pada suatu variabel hanyalah perubahan mutlak pada variabel tersebut dibagi dengan tingkat dasar variabel tersebut. Besaran nilai elastisitas mengacu pada nilai absolutnya, dan dinyatakan elastis jika nilai elastisitasnya > 1, sebaliknya dinyatakan inelastis jika nilai elastisitasnya < 1 (Pindyck & Rubinfeld, 2009). Suatu model yang dinamis dapat dihitung elastisitas jangka pendek dan elastisitas jangka panjang (Gujarati, 1999).

Misal diketahui suatu fungsi Y sebagai berikut:

…………..……… (3.21)

1 2 1

0+ + −

= t t

t b b X bY

Y

Elastisitas jangka pendek (ESR) dan jangka panjang (ELR) dapat dihitung dengan rumus:

…………..……… (3.22)

t t t

t X

E 1*

t t

SR b Y

Y X X

Y * =

∂

= ∂

..………...………..……… (3.23) 1 b2

ELR ESR

= −

dimana:

b1 = Koefisien dugaan dari peubah eksogen b2 = Koefisien dugaan dari peubah lag endogen

Xt = Rata-rata peubah eksogen Yt = Rata-rata peubah endogen

Ukuran-ukuran elastisitas umumnya digunakan pada analisis permintaan yang mengacu pada teori tingkah laku konsumen. Ada tiga elastisitas yang penting dalam teori tersebut (Koutsoyiannis, 1977), yaitu:

1 Elastisitas Harga (εp)

.……….………..…..……… (3.24) Q

P P Q

p *

∂

= ∂

ε

2 Elastisitas Silang (εxy)

x y y

x

xy Q

P Q ∗P

∂

= ∂

ε

...…..……… (3.25)3 Elastisitas Pendapatan (εγ ) Q

Y Y Qx

∂ *

= ∂

εγ …...…..………..………..…. (3.26)

dimana:

Q = Jumlah barang yang diminta Qx = Jumlah barang X yang diminta

Q = Rata-rata Q Qx = Rata-rata jumlah barang X yang diminta

P = Harga Q Py = Harga barang Y

P = Rata-rata P P y = Rata-rata Py

3.1.6 Konsep Surplus Produsen dan Surplus Konsumen

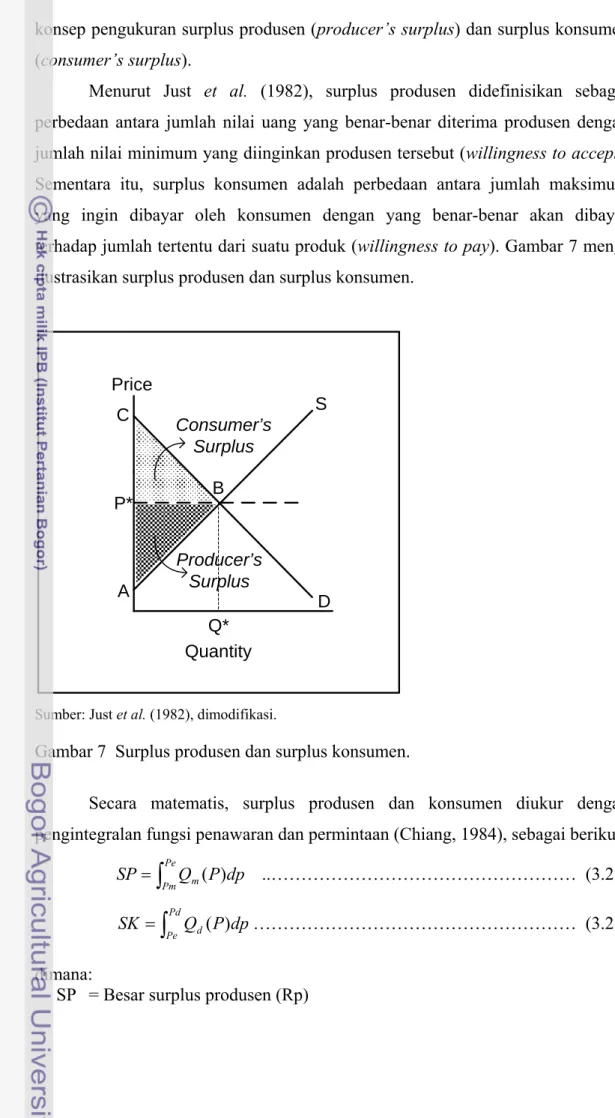

Konsep surplus produsen dan surplus konsumen sering digunakan untuk mengukur perubahan kesejahteraan pelaku ekonomi, sebagai akibat adanya perubahan faktor internal dan faktor eksternal. Kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu barang akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan konsumen dan produsen dari barang tersebut dan dapat diukur dari besaran surplus produsen dan konsumen (Krugman & Obstfeld, 2005).

Serupa dengan Hirshleifer et al. (2005) yang menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan akibat implementasi kebijakan dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan teori ekonomi kesejahteraan (welfare economics), yaitu dengan

konsep pengukuran surplus produsen (producer’s surplus) dan surplus konsumen (consumer’s surplus).

Menurut Just et al. (1982), surplus produsen didefinisikan sebagai perbedaan antara jumlah nilai uang yang benar-benar diterima produsen dengan jumlah nilai minimum yang diinginkan produsen tersebut (willingness to accept).

Sementara itu, surplus konsumen adalah perbedaan antara jumlah maksimum yang ingin dibayar oleh konsumen dengan yang benar-benar akan dibayar terhadap jumlah tertentu dari suatu produk (willingness to pay). Gambar 7 meng- ilustrasikan surplus produsen dan surplus konsumen.

P*

Price

Quantity Q*

B

S

D C

A

Consumer’s Surplus

Producer’s Surplus

Sumber: Just et al. (1982), dimodifikasi.

Gambar 7 Surplus produsen dan surplus konsumen.

Secara matematis, surplus produsen dan konsumen diukur dengan pengintegralan fungsi penawaran dan permintaan (Chiang, 1984), sebagai berikut:

∫

= Pe

PmQm P dp

SP ( ) ..……… (3.27)

SK =

∫

PePdQd(P)dp……… (3.28) dimana:SP = Besar surplus produsen (Rp)

SK = Besar surplus konsumen (Rp) Pe = Harga keseimbangan (Rp)

Pd = Harga pada perpotongan kurva permintaan dengan sumbu harga Pm = Harga pada perpotongan kurva penawaran dengan sumbu harga

3.1.7 Dampak Konversi Lahan Sawah terhadap Perubahan Tingkat Kesejahteraan

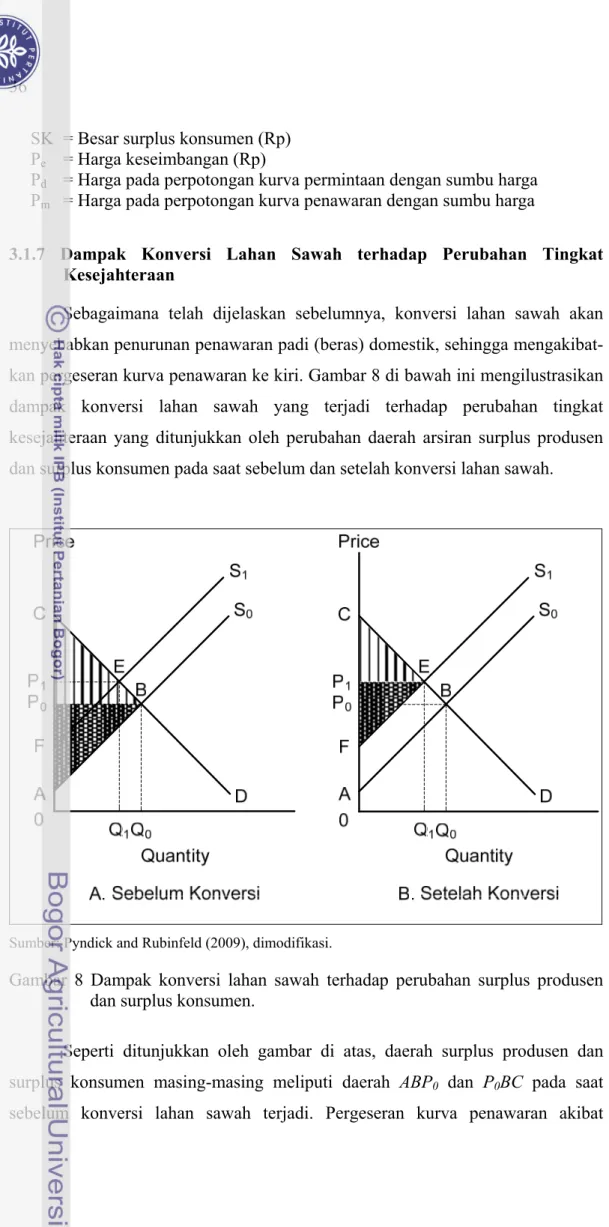

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, konversi lahan sawah akan menyebabkan penurunan penawaran padi (beras) domestik, sehingga mengakibat- kan pergeseran kurva penawaran ke kiri. Gambar 8 di bawah ini mengilustrasikan dampak konversi lahan sawah yang terjadi terhadap perubahan tingkat kesejahteraan yang ditunjukkan oleh perubahan daerah arsiran surplus produsen dan surplus konsumen pada saat sebelum dan setelah konversi lahan sawah.

Sumber: Pyndick and Rubinfeld (2009), dimodifikasi.

Gambar 8 Dampak konversi lahan sawah terhadap perubahan surplus produsen dan surplus konsumen.

Seperti ditunjukkan oleh gambar di atas, daerah surplus produsen dan surplus konsumen masing-masing meliputi daerah ABP0 dan P0BC pada saat sebelum konversi lahan sawah terjadi. Pergeseran kurva penawaran akibat

konversi lahan sawah menyebabkan daerah surplus produsen dan surplus konsumen mengalami perubahan. Surplus produsen dan surplus konsumen setelah konversi lahan masing-masing meliputi daerah FEP1 dan P1EC (Tabel 5). Gambar 8 menunjukkan bahwa konversi lahan sawah yang terjadi menyebabkan penurunan surplus produsen dan surplus konsumen sebagaimana berkurangnya daerah arsiran masing-masing surplus. Konversi lahan sawah yang ada tidak saja mengurangi surplus produsen yang diterima petani, namun juga mengurangi surplus konsumen akibat kenaikan harga padi (beras) tersebut.

Tabel 5 Dampak konversi lahan sawah terhadap perubahan indikator kesejahteraan.

Indikator Kesejahteraan

Sebelum konversi Setelah konversi

1. Surplus produsen P0BA P1EF

2. Surplus konsumen P0BC P1EC

Sumber: Pyndick and Rubinfeld (2009)

3.1.8 Dampak Kebijakan Ekonomi di Sektor Pertanian terhadap Perubahan Tingkat Kesejahteraan

3.1.8.1 Kebijakan Harga

Terdapat banyak kebijakan di sektor pertanian, seperti kebijakan: faktor produksi, harga, sarana dan prasarana, teknologi, perdagangan, fiskal, dan lain sebagainya. Kebijakan harga bertujuan untuk melindungi petani dari harga yang rendah dan memberi insentif bagi petani untuk terus melakukan usahataninya.

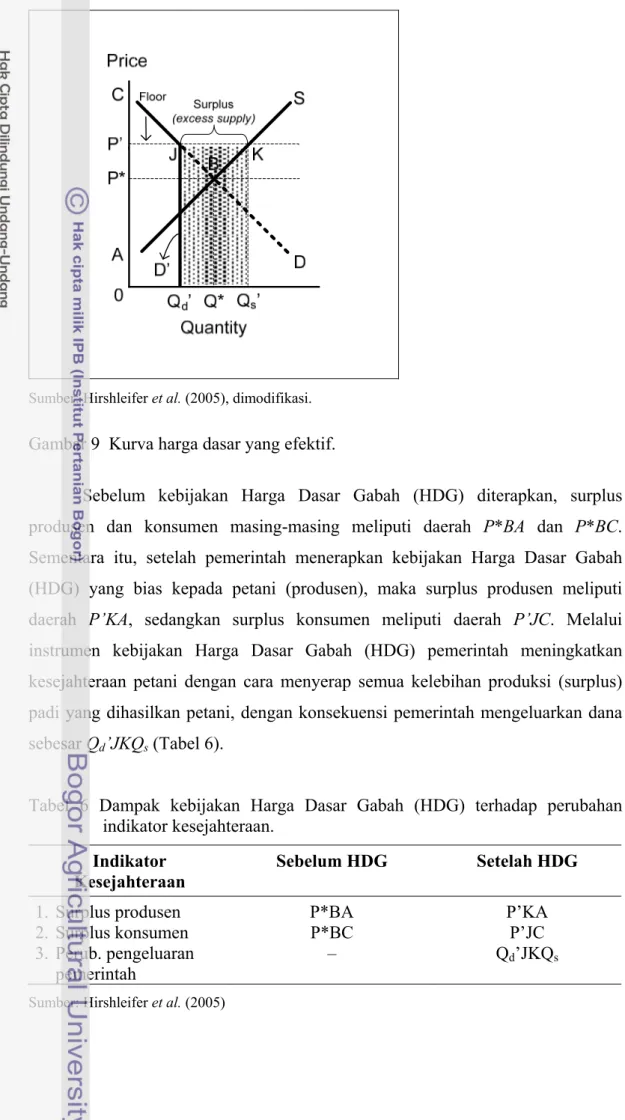

Gambar 9 mengilustrasikan dampak kebijakan Harga Dasar Gabah terhadap surplus konsumen dan surplus produsen. Penjelasan gambar tersebut adalah sebagai berikut: keseimbangan pasar terletak pada titik B, dimana harga keseimbangan pada P* dan jumlah permintaan pada Q*. Ketika pemerintah menetapkan harga dasar sebesar P’, maka akan menyebabkan jumlah permintaan menurun menjadi Qd’, sementara jumlah penawaran akan meningkat menjadi Qs’, sehingga ada kelebihan produksi beras (excess supply) sebanyak Qs’ – Qd’.

Kebijakan harga dasar ini dinilai efektif (P’ > P*), jika pemerintah dapat menyerap kelebihan produksi (surplus) beras tersebut, sehingga besarnya pengeluaran pemerintah adalah sebesar Qd’JKQs’.

Sumber: Hirshleifer et al. (2005), dimodifikasi.

Gambar 9 Kurva harga dasar yang efektif.

Sebelum kebijakan Harga Dasar Gabah (HDG) diterapkan, surplus produsen dan konsumen masing-masing meliputi daerah P*BA dan P*BC.

Sementara itu, setelah pemerintah menerapkan kebijakan Harga Dasar Gabah (HDG) yang bias kepada petani (produsen), maka surplus produsen meliputi daerah P’KA, sedangkan surplus konsumen meliputi daerah P’JC. Melalui instrumen kebijakan Harga Dasar Gabah (HDG) pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara menyerap semua kelebihan produksi (surplus) padi yang dihasilkan petani, dengan konsekuensi pemerintah mengeluarkan dana sebesar Qd’JKQs (Tabel 6).

Tabel 6 Dampak kebijakan Harga Dasar Gabah (HDG) terhadap perubahan indikator kesejahteraan.

Indikator Kesejahteraan

Sebelum HDG Setelah HDG

1. Surplus produsen P*BA P’KA

2. Surplus konsumen P*BC P’JC

3. Perub. pengeluaran pemerintah

– Qd’JKQs

Sumber: Hirshleifer et al. (2005)

3.1.8.2 Kebijakan Impor

Kebijakan ekonomi sektor pertanian di bidang perdagangan diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, arah, serta bentuk perdagangan dan pembayaran internasional. Menurut Tweeten (1992), terdapat tiga macam restriksi dalam perdagangan internasional, yaitu: (1) Tarif, adalah pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara; (2) Kuota, adalah pembatasan jumlah fisik terhadap barang yang masuk dan keluar suatu negara; dan (3) Subsidi, adalah pemberian insentif terhadap barang-barang yang melewati suatu negara. Tarif dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: (1) Bea ekspor, adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain; (2) Bea transito, adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain; dan (3) Bea impor, adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang masuk dalam area suatu negara dengan ketentuan negara tersebut sebagai negara akhir. Sedangkan berdasarkan jenisnya, tarif dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) Tarif Ad-valorem, adalah bea yang nilainya dinyatakan dalam persentase dari nilai barang yang dikenakan bea tersebut; (2) Tarif spesifik, adalah bea yang nilainya dinyatakan untuk tiap ukuran fisik dari barang (unit); dan (3) Tarif Spesifik Ad-valorem atau campuran, adalah bea yang merupakan kombinasi antara spesifik dan ad-valorem.

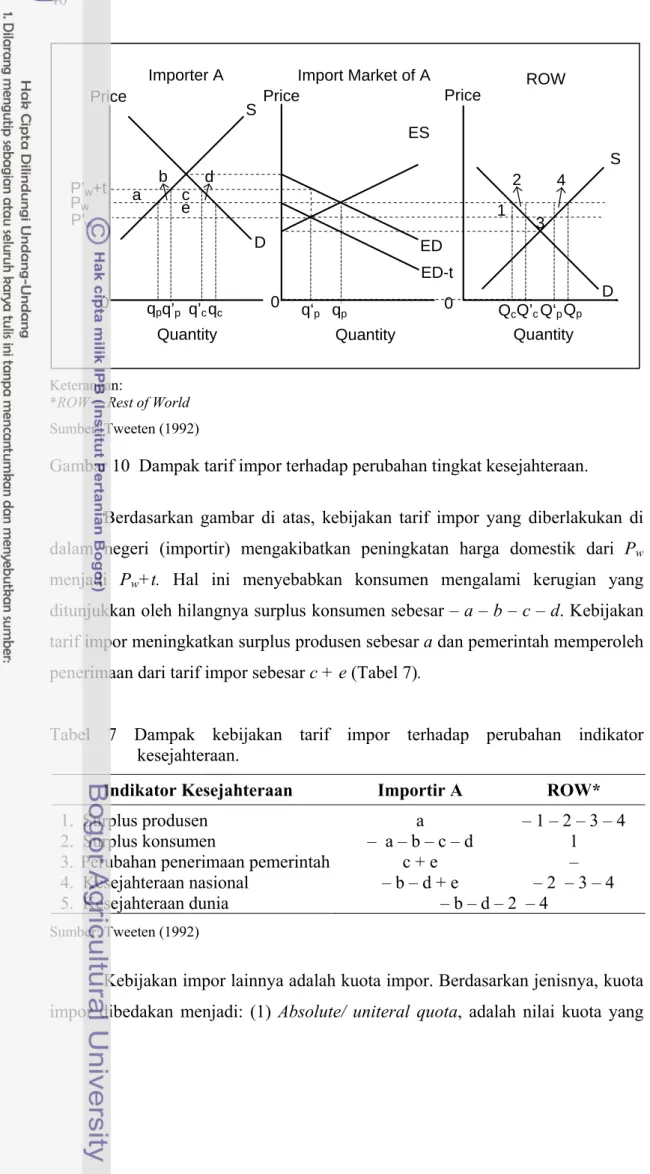

Penerapan restriksi perdagangan, baik tarif maupun kuota impor, akan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan pelaku ekonomi. Gambar 9 dan 10 akan mengilustrasikan dampak tarif dan kuota impor terhadap perubahan tingkat kesejahteraan, yaitu: surplus produsen, surplus konsumen, dan penerimaan pemerintah, serta net surplus. Penerapan tarif dan kuota impor menyebabkan:

kenaikan harga Pw ke P’w+t; penurunan konsumsi domestik dari qc ke q’c; peningkatan produksi domestik dari qp ke q’p; redistribusi pendapatan dari konsumen kepada produsen; cost of protection; dan penurunan impor dari qp qc

menjadi q’p q’c. Berikut dampak kebijakan tarif impor terhadap perubahan tingkat kesejahteraan masing-masing pelaku ekonomi (Gambar 10).

Pw

P’w

P’w+t

S

D ED-t

ES

ED

1

Importer A Import Market of A ROW

Quantity Quantity Quantity

Price Price

Price

0 0 0 QcQ’cQ‘pQp

3

2 4

qp q‘p qc

q’c

qpq’p

a ec

b d

S

D

Keterangan:

*ROW = Rest of World Sumber: Tweeten (1992)

Gambar 10 Dampak tarif impor terhadap perubahan tingkat kesejahteraan.

Berdasarkan gambar di atas, kebijakan tarif impor yang diberlakukan di dalam negeri (importir) mengakibatkan peningkatan harga domestik dari Pw

menjadi Pw+t. Hal ini menyebabkan konsumen mengalami kerugian yang ditunjukkan oleh hilangnya surplus konsumen sebesar – a – b – c – d. Kebijakan tarif impor meningkatkan surplus produsen sebesar a dan pemerintah memperoleh penerimaan dari tarif impor sebesar c + e (Tabel 7).

Tabel 7 Dampak kebijakan tarif impor terhadap perubahan indikator kesejahteraan.

Indikator Kesejahteraan Importir A ROW*

1. Surplus produsen a – 1 – 2 – 3 – 4

2. Surplus konsumen – a – b – c – d 1

3. Perubahan penerimaan pemerintah c + e – 4. Kesejahteraan nasional – b – d + e – 2 – 3 – 4 5. Kesejahteraan dunia – b – d – 2 – 4

Sumber: Tweeten (1992)

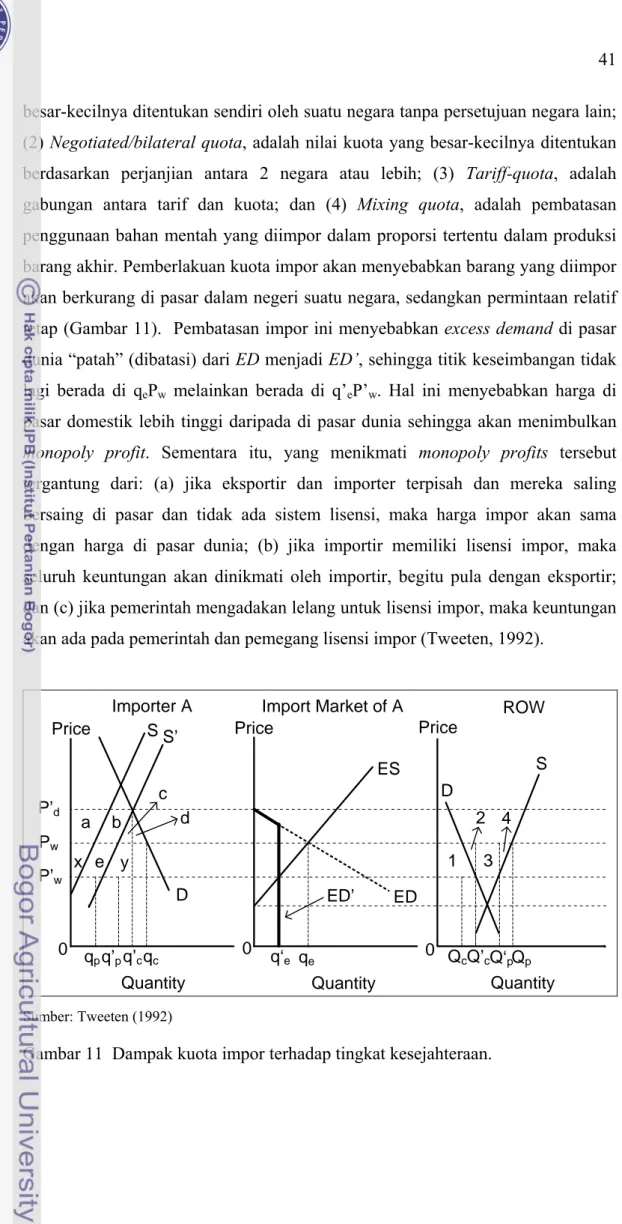

Kebijakan impor lainnya adalah kuota impor. Berdasarkan jenisnya, kuota impor dibedakan menjadi: (1) Absolute/ uniteral quota, adalah nilai kuota yang

besar-kecilnya ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan negara lain;

(2) Negotiated/bilateral quota, adalah nilai kuota yang besar-kecilnya ditentukan berdasarkan perjanjian antara 2 negara atau lebih; (3) Tariff-quota, adalah gabungan antara tarif dan kuota; dan (4) Mixing quota, adalah pembatasan penggunaan bahan mentah yang diimpor dalam proporsi tertentu dalam produksi barang akhir. Pemberlakuan kuota impor akan menyebabkan barang yang diimpor akan berkurang di pasar dalam negeri suatu negara, sedangkan permintaan relatif tetap (Gambar 11). Pembatasan impor ini menyebabkan excess demand di pasar dunia “patah” (dibatasi) dari ED menjadi ED’, sehingga titik keseimbangan tidak lagi berada di qePw melainkan berada di q’eP’w. Hal ini menyebabkan harga di pasar domestik lebih tinggi daripada di pasar dunia sehingga akan menimbulkan monopoly profit. Sementara itu, yang menikmati monopoly profits tersebut tergantung dari: (a) jika eksportir dan importer terpisah dan mereka saling bersaing di pasar dan tidak ada sistem lisensi, maka harga impor akan sama dengan harga di pasar dunia; (b) jika importir memiliki lisensi impor, maka seluruh keuntungan akan dinikmati oleh importir, begitu pula dengan eksportir;

dan (c) jika pemerintah mengadakan lelang untuk lisensi impor, maka keuntungan akan ada pada pemerintah dan pemegang lisensi impor (Tweeten, 1992).

Pw P’d

P’w

S D

ES

ED 1

Importer A Import Market of A ROW

Quantity Quantity Quantity

Price Price

Price

0 0 0 QcQ’cQ‘pQp

3 2 4

qe q‘e

qc

q’c

qpq’p e a

c

b d

S

D S’

x y

ED’

Sumber: Tweeten (1992)

Gambar 11 Dampak kuota impor terhadap tingkat kesejahteraan.

Kebijakan kuota impor dinilai lebih efektif dalam membatasi impor karena mengurangi secara fisik (jumlah impor), sehingga jumlah barang impor yang masuk pasar domestik berkurang dan harga domestik mengalami peningkatan sebesar P’d. Peningkatan harga domestik ini direspon petani dengan mengingkat- kan produksinya, sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan dari S ke S’ yang menyebabkan surplus produsen mengalami peningkatan sebesar a. Sementara itu, kenaikan harga domestik menyebabkan konsumen kehilangan surplusnya sebesar – a – b – c – d (Tabel 8). Kebijakan kuota impor ini mengakibatkan redistribusi pendapatan dari konsumen ke produsen (sebesar a) dan pemerintah (sebesar b).

Kebijakan ini juga mengakibatkan terjadinya inefisiensi sebesar – c – d yang tidak dinikmati oleh semua pihak, atau disebut dengan dead weight loss (DWL).

Walaupun jumlah impor dibatasi, tetapi pemerintah tetap memperoleh penerimaan sebesar b + e melalui tarif yang dipungut dari pihak yang menerima lisensi impor.

Tabel 8 Dampak kebijakan kuota impor terhadap perubahan indikator kesejahteraan.

Indikator Kesejahteraan Importir A ROW*

1. Surplus produsen a – 1 – 2 – 3 – 4

2. Surplus konsumen – a – b – c – d 1

3. Perubahan penerimaan pemerintah b + e – 4. Kesejahteraan nasional – c – d + e – 2 – 3 – 4 5. Kesejahteraan dunia – c – d – 2 – 4

Sumber: Tweeten (1992)

Walaupun tarif dan kuota impor memiliki fungsi yang sama yaitu untuk membatasi impor, namun diantara keduanya terdapat perbedaan yang signifikan (Tweeten, 1992), yaitu: 1) pemberlakuan kuota impor akan memperbesar permintaan yang diikuti dengan meningkatnya harga dan produksi domestik, sementara kenaikan permintaan dari tarif impor tidak akan mengubah harga maupun produksi domestik, tetapi meningkatkan konsumsi dan kuantitas impor;

2) adanya distribusi lisensi pada kuota impor; 3) jika menerapkan kuota, pemerintah pendapatan melalui tarif yang dipungut dari pihak yang menerima lisensi impor; dan 4) kuota impor membatasi dalam jumlah yang pasti, sementara tarif impor membatasi dalam jumlah yang tidak bisa dipastikan.

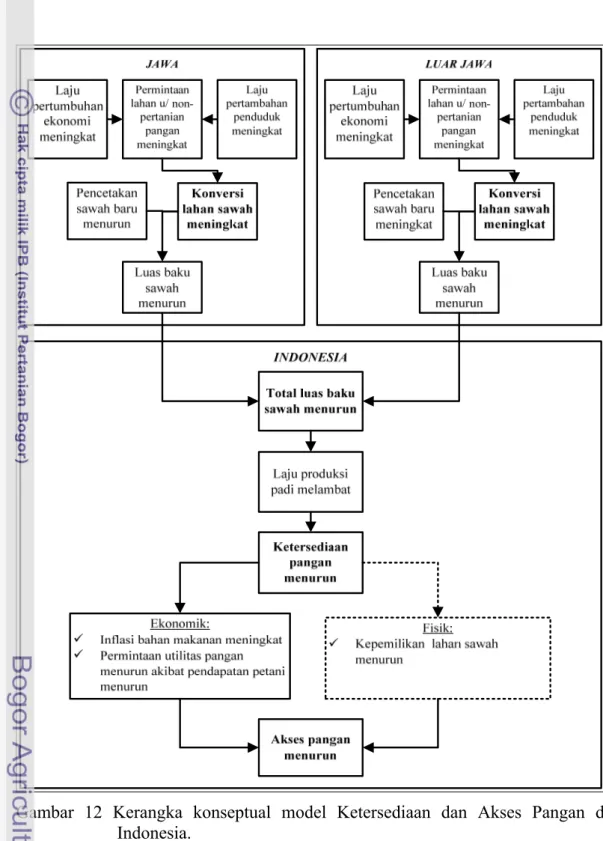

3.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini diilustrasikan seperti pada Gambar 12 berikut ini.

Gambar 12 Kerangka konseptual model Ketersediaan dan Akses Pangan di Indonesia.

Hubungan antarvariabel yang digunakan dalam model di atas, dapat diilustrasikan melalui kerangka kerja operasional pada Gambar 13.

Keterangan:

= konversi lahan sawah

= fokus penelitian

= tidak menjadi fokus penelitian

= mempengaruhi

Gambar 13 Kerangka kerja operasional penelitian.

Eksternal Faktor

Produksi Luas Baku

Penggunaan &

Persaingan SDL

Sawah Pertanian

Non-Sawah

Non- Pertanian Industri

Perumahan Infrastrktr Pariwisata

Konsumsi Pangan

Permintaan Pangan

Fisik Ekonomi

Distribusi Pangan

b pb

ε

b pj

ε

b

ε

I PenawaranPangan

Stabilitas

Intensitas Tanam

Tangible Intangible

Internal

Produksi Pangan Produktivitas

Padi

Pertumbuhan Ekonomi

Desentralisasi/

Otonomi Daerah Pertambahan

Penduduk SDL

Terbatas Perbedaan Land-Rent Kebutuhan Pemilik

Ketersediaan

Pangan Akses

Pangan Subsistem Ketahanan Pangan

Penyerapan Pangan

3.3 Hipotesa

Hipotesa yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1 Konversi lahan sawah di Jawa dan luar Jawa dipengaruhi oleh pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan wilayah.

2 a. Konversi lahan sawah yang terjadi menurunkan ketersediaan pangan per kapita, mengingat laju konversi lahan sawah yang ada lebih tinggi dibandingkan laju pertambahan sawah bukaan baru. Kondisi tersebut makin diperparah dengan produktivitas padi yang saat ini telah mengalami stagnasi (leveling off).

b. Ketersediaan pangan nasional yang menurun mengakibatkan harga pangan yang semakin meningkat, sehingga konversi lahan sawah pun menurunkan akses pangan per kapita.

3 Implementasi alternatif kebijakan harga tanpa impor menurunkan ketersediaan dan akses pangan nasional. Sementara itu, implementasi alternatif kebijakan harga tanpa impor mampu meningkatkan surplus produsen, tetapi menurunkan surplus konsumen dan penerimaan pemerintah.

4 Implementasi alternatif kebijakan tarif dan kuota impor di dalam negeri meningkatkan surplus produsen dan penerimaan pemerintah, namun menurunkan surplus konsumen.

Halaman ini sengaja dikosongkan

.