i

PENGARUH JENIS SILO TERHADAP KUALITAS SILASE

DAUN RAMI (Boehmeria nivea, L. Gaud) BERADITIF

SKRIPSI

DIPA ARGADYASTO

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012

i

RINGKASAN

Dipa Argadyasto. D24070245. 2012. Pengaruh Jenis Silo terhadap Kualitas Silase

Daun Rami (Boehmeria nivea, L. Gaud) Beraditif. Skripsi. Departemen Ilmu

Nutrisi dan Teknologi Pakan, Institut Pertanian Bogor. Pembimbing Utama : Dr. Despal, S. Pt., M. Sc. Agr. Pembimbing Anggota : Dr. Ir. Ibnu Katsir Amrullah, MS.

Daun rami merupakan hasil sampingan dari tanaman rami yang batangnya digunakan sebagai bahan baku industri serat dan tekstil. Daun rami dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Tanaman rami dapat menghasilkan hijauan hingga 300 ton bahan segar/ha/tahun (FAO, 2012) atau setara dengan 42 ton bahan kering (BK). Dengan jumlah produksi hijauan yang cukup tinggi per luasan lahan tersebut, perlu silo yang besar untuk dapat mengawetkan daun rami tersebut menjadi silase. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan kualitas silase daun rami beraditif jagung halus yang menggunakan silo berbeda terhadap karakter fisik, karakter fermentatif dan utilitas pada ternak ruminansia secara in vitro. Daun rami didatangkan dari Koppontren Darussalam Garut. Jagung halus digunakan sebagai aditif untuk meningkatkan WSC dan BK daun rami pada pembuatan silase daun rami. Fermentasi berlangsung selama 32 hari pada suhu ruang secara anaerob. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 2 taraf perlakuan yaitu silo plastik (SP) dan silo trench (T), masing-masing perlakuan diulang 3 kali. Peubah yang diamati antara lain (1) karakteristik fisik silase (aroma, tekstur, kelembaban, warna, jamur dan %busuk), (2) karakteristik fermentasi silase (pH, BK, VFA, kehilangan BK, PK, NH3, perombakan PK, WSC (water soluble

carbohydrate) dan NF) dan (3) karakteristik utilitas silase pada ruminansia (VFA

silase, NH3 silase, kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan organik).

Hasil penelitian memeperlihatkan bahwa karakter fisik silase yang dibuat menggunakan silo SP lebih baik dibandngkan dengan T. Pada silo SP tidak terjadi pembusukan. Sedangkan pada silo T terdapat pembuskan yang sangat besar yaitu mencapai 58%. Kelembaban dan tekstur silase dari kedua silo tersebut tergolong baik. Karakter fermentatif kedua silase dari kedua silo tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Kadar VFA, NH3 dan pH pada perlakuan T adalah 60 ± 18,97 mM, 0,59 ± 0,25 mM dan 4,49 ± 0,20 berturut-turut. Sedangkan pada perlakuan SP adalah 44 ± 25,1 mm, 0,59 ± 0,20 mM dan 4,54 ± 0,09 berturut-turut. Nilai NF silase pada perlakuan T sebesar 52,46 ± 8,16 juga tidak berbeda dengan perlakuan SP yaitu 53,03 ± 4,33.

Karakteristik utilitas juga tidak memperlihatkan perbedaan yang nyata antar perlakuan. Kadar VFA, NH3 cairan rumen, KCBK dan KCBO pada perlakuan T sebesar 159,50 ± 40,79 mM, 7,05 ± 0,7 mM, 63,04 ± 6,89% dan 61,19 ± 6,74% berturut-turut dan pada perlakuan SP sebesar 145,65 ± 39,52 mM, 6,58 ± 0,65 mM, 56,39 ± 24,34% dan 53,31 ± 7,59% berturut-turut. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa meskipun tidak terdapat perbedaan pada karakteristik fermentatif dan utilitas silase yang dihasilkan pada kedua jenis silo, namun kerusakan silase pada silo trench sangat tinggi. Silo SP menghasilkan silase lebih baik dibandingkan trench.

ii

ABSTRACT

The Effect of Type of Silo to The Additive Ramie Leaf (Boehmeria nivea, L . Gaud) Silage Quality

Dipa Argadyasto, Despal and Ibnu Katsir Amrullah

Ramie leaves are byproduct of Ramie plantation. The plant is grown to produce fiber, raw material for textile industries. Annually, per ha of ramie plantation could produce up to 300 tons forage fresh material or equivalent with 42 tons of dry matter (DM). Currently, the leaves are under utilized. An attempt to increase ramie leaves utilization through fresh forage preservation technique (ensilage) have been done in two different type of silo. Silo portable (plastic bag for small capacity) and trench silo (for a larger scale) were compare of their impact on physical (odor, texture, moisture, color and spoilage), fermentative (pH, DM, VFA, DM degradation, CP, NH3, CP degradation, WSC and fleigh number) and utilities (fermentation and digestion) characteristics of silage produced. In general, silo portable (plastic bag) produced better physical characteristics of ramie silage in compare to trench. However, the different were not significantly shown by silage fermentative and utilities characteristics. In trench silo, up to 58% of the silage was spoiled, while in plastic bag there were no spoilage existed. Although extensive degradation (> 50%) of DM were occurred during ensilage in both silo, but only insignificant degradation (< 3%) of CP were found. The silage produced was categorized as quite good (NF 52% – 53%) silages. Ruminant utilities characteristics of both silages showed that the silages were highly fermentable in rumen with moderately digested (56% and 63%) in digestion tracts.

iii

PENGARUH JENIS SILO TERHADAP KUALITAS SILASE

DAUN RAMI (Boehmeria nivea, L. Gaud) BERADITIF

DIPA ARGADYASTO D24070245

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012

iv

Judul : Pengaruh Jenis Silo Terhadap Kualitas Silase Daun Rami (Boehmeria

nivea, L. Gaud) Beraditif

Nama : Dipa Argadyasto

NIM : D24070245 Menyetujui, Pembimbing Utama (Dr. Despal, S.Pt., M.Sc.Agr.) NIP. 19701217 199601 2 001 Pembimbing Anggota

(Dr. Ir. Ibnu Katsir Amrullah, MS.) NIP. 19521110 198003 1 004

Mengetahui: Ketua Departemen

Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan

(Dr. Ir. Idat Galih Permana, M.Sc.Agr. ) NIP. 19670506 199103 1 001

v

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 11 September 1988 dari pasangan Bapak Dwi Suswanto dan Ibu Lies Setianingsih. Penulis adalah anak pertama dari lima bersaudara. Penulis mengawali pendidikan pada tahun 1992 di Taman Kanak-kanak Taman Anggrek Jakarta Timur. Pada tahun 1994 hingga tahun 2000, penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri 03 Palmeriam, Jakarta Timur. Pendidikan lanjutan tingkat pertama dimulai pada tahun 2000 hingga tahun 2003. Pada tahun 2003 hingga tahun 2006, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 31 Jakarta.

Penulis diterima di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2007 melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan diterima di Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan (INTP), Fakultas Peternakan. Selama di IPB, penulis aktif dalam berorganisasi dan pengembangan softskill. Penulis pernah menjadi Staf Divisi Syiar, Ikatan Keluarga Mahasiswa Muslim TPB (IKMT IPB) periode 2007-2008. Kemudian pada tingkat fakultas, penulis aktif dalam organisasi FAMM Al An’aam Fakiltas Peternakan pada tahun 2008-2010.

Penulis juga aktif menjadi asisten praktikum. Pada tahun 2010 mata kuliah Sosiologi Umum TPB, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB. Pada tahun 2011 penulis pernah menjadi asisten mata kuliah Mikrobiologi Nutrisi, Fakultas Peternakan IPB. Penulis juga pernah mengikuti Program Wideshot Citizen Journalism Metro TV sebagai reporter pada November 2011 dan Maret 2012. Selain itu, penulis berkesempatan menjadi penerima beasiswa Yayasan Salim pada tahun 2009-2010. Penulis juga berkesempatan menerima beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) pada tahun 2011.

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan kasih sayangNya yang melimpah serta shalawat serta salam tercurah kepada nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Jenis Silo Terhadap Kualitas

Silase Daun Rami (Boehmeria nivea, L. Gaud) Beraditif”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis sampaikan terimakasi kepada orang tua yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis. Penulis juga ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing skripsi dan pembimbing akademik yang telah banyak memberikan banyak masukan kepada penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para sahabat dan teman-teman yang telah memberi motivasi. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini memuat tentang karakteristik fisik, fermentatif dan utilitas silase daun rami dengan penambahan tepung jagung pada silo yang berbeda. Pengamatan karakteristik fermentatif dan utilitas dilakukan secara in vitro. Lama ensilasi pada penelitian ini yaitu 32 hari. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, namun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bogor, April 2012

vii

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN………..………... i

ABSTRACT………..………... ii

LEMBAR PERNYATAAN…...……….. iii

LEMBAR PENGESAHAN…..………..………..……... iv

RIWAYAT HIDUP………..………... v

KATA PENGANTAR………..………... vi

DAFTAR ISI………...………... vii

DAFTAR TABEL………...………... ix DAFTAR GAMBAR…...………...…………... x DAFTAR LAMPIRAN ... xi PENDAHULUAN………...……….…... 1 Latar Belakang………..………... 1 Tujuan………...………... 2 TINJAUAN PUSTAKA………...………... 3

Daun Rami dan Pemanfaatannya…..……….………... 3

Taksonomi Tanaman Rami……..……….….... 3

Morfologi Daun Rami…………..….……….... 4

Potensi Produksi………….……...………...…….….. 4

Kandungan Nutrien Rami………...……….…….…………... 5

Pemanfaatan Daun Rami…………..…….………... 6

Teknik Preservasi Hijauan………... 8

Macam-Macam Bentuk Silo……….... 10

Kualitas Silase………... 13

Karakteristik Fisik……….... 14

Karakteristik Fermentatif………... 15

Karakteristik Utilitas……….... 16

MATERI DAN METODE...……….... 17

Lokasi dan Waktu….……...…...………..………... 17

Materi...………..………... 17

Metode... 17

Pembuatan Silase daun Rami Beraditif………….………... 17

Rancangan Percobaan..……….... 17

Peubah………... 18

Prosedur………..………...………...……... 18

Prosedur Pengamatan Karakteristik Fisik…...………... 18

Prosedur Pengamatan Karakteristik Fermentatif………... 19

viii

Pengukuran VFA Rumen………... 21

Pengukuran NH3 Rumen………... 22

Pengukuran KCBK dan KCBO……….... 23

HASIL DAN PEMBAHASAN………... 25

Karakteristik Fisik………... 25

Aroma Silase……...………... 26

Tekstur dan Kelembaban………... 27

Warna Silase……….... 27

Jamur Dan Tingkat Kerusakan Silase……….... .. 28

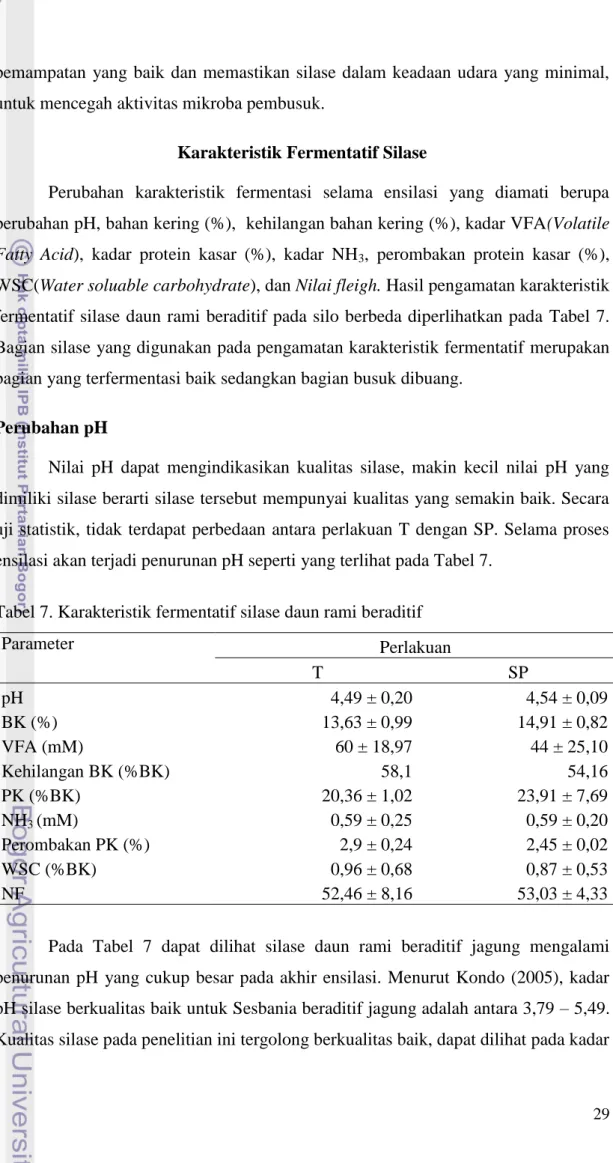

Karakteristik Fermentatif Silase….……….... 29

Perubahan pH….…...……….. 29

Kadar Bahan Kering, Kadar VFA Silase dan Kehilangan Bahan Kering……….………... 30

Kadar Protein Kasar (PK), Kadar NH3 dan Perombakan PK…….. 31

Kadar Water Soluble Carbohydrate (WSC)……….... 33

Nilai Fleigh………... 33

Karakteristik Utilitas Silase………... 34

Karakteristik Fermentabilitas Rumen………... 34

Kecernaan……….... 35

KESIMPULAN DAN SARAN………... 37

Kesimpulan………... 37

Saran……….... 37

UCAPAN TERIMA KASIH... 38

DAFTAR PUSTAKA………... 39

ix

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Kandungan nutrien daun rami dengan hijauan tropis lain…... 5

2. Kecernaan daun rami dibandingkan dengan hijauan lain……... 8

3. Kecernaan bagian-bagian dari tanaman rami dengan metode in vivo……….. 9

4. Karakteristik aroma dan warna silase……….. 14

5. Kandungan nutrien daun rami dan jagung... 25

6. Karakteristik fisik silase daun rami beraditif………... 26

7. Karakteristik fermentatif silase daun rami beraditif………... 29

x DAFTAR GAMBAR Nomor Halaman 1. Tanaman Rami… ……… 3 2. Trench Silo………... 11 3. Trench Silo... 25 3. Pengamatan NH3 Silase... 32

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Hasil Sidik Ragam (Anova) Parameter pH Silase… ……... 43

2. Hasil Sidik Ragam (Anova) Parameter BK Silase…... 43

3. Hasil Sidik Ragam (Anova) Kadar Protein Silase...… 43

4. Hasil Sidik Ragam (Anova) Kadar VFA Silase...… 44

5. Hasil Sidik Ragam (Anova) Kadar NH3 Silase...… 44

6. Hasil Sidik Ragam (Anova) Kecernaan Bahan Kering Silase...… 44

7. Hasil Sidik Ragam (Anova) Kecernaan Bahan Organik Silase...… 45

8. Hasil Sidik Ragam (Anova) Kadar VFA Rumen... 45

9. Hasil Sidik Ragam (Anova) Kadar NH3 Rumen... 45

1

PENDAHULUAN Latar Belakang

Ternak ruminansia secara fisiologis membutuhkan pakan sumber serat yang berasal dari hijauan seperti rumput dan leguminosa agar fungsi normal pencernaanya dapat berlangsung. Kendala yang belakangan ini dihadapi dalam penyediaan pakan hijauan adalah keterbatasan lahan tanam hijauan. Selain itu pada musim kemarau sering selain masalah keterbatasan hijauan, kuantitas dan kualitas nutrien yang terdapat pada hijauan umumnya lebih rendah. Dibutuhkan sumber hijauan alternatif yang dapat dimanfaatkan pada musim kemarau untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak ruminansia yang memiliki kualitas dan kandungan nutrien yang tinggi.

Daun rami merupakan hasil sampingan dari tanaman rami yang batangnya digunakan sebagai bahan baku industri kapas dan tekstil. Daun rami memiliki potensi sebagai pakan ternak karena kandungan nutriennya yang cukup baik. Kandungan protein kasar daun rami mencapai 21%, lemak kasar 4%, serat kasar 20%, bahan ekstrak tanpa nitrogen 46% dan mineral Ca 5,74% (Duarte., et al., 1997). Kandungan protein kasar daun rami yang terdapat di Indonesia lebih rendah yaitu 16,35% (Despal et al., 2007). Hingga saat ini pemanfaatan daun rami sebagai pakan ternak ruminansia belum terlalu optimal. Pemanenan daun rami umumnya dilakukan pada musim hujan, dimana pada saat itu produksi hijauan dan leguminosa cukup tinggi, sehingga peternak lebih memilih mengoptimalkan penggunaan hijauan dan leguminosa sebagai pakan ternaknya. Daun rami saat setelah dipanen akan cepat mengalami pembusukan sehingga tidak dapat lagi digunakan sebagai pakan. Untuk dapat memanfaatkan daun rami sebagai pakan alternatif pada musim kemarau perlu adanya metode pengawetan hijauan.

Pengawetan hijauan yang umum dilakukan adalah pengawetan kering (hay) dan pengawetan basah (silase). Pengawetan kering dapat dilakukan di Indonesia karena intensitas sinar matahari yang tinggi. Namun pemanenan rami biasanya dilakukan pada musim penghujan dimana intensitas sinar matahari berkurang dan intervensi hujan yang dapat memicu timbulnya jamur.

Metode pengawetan lain yang dapat digunakan adalah pengawetan basah berupa silase. Dalam membuat silase dibutuhkan kadar air ideal yaitu berkisar pada 60-70%. Kadar air daun rami berkisar pada 80%. Selain kadar air yang terlalu tinggi,

2

kadar gula terlarut (WSC = water soluble carbohydrate) daun rami sangat rendah, menyebabkan bakteri asam laktat tidak mendapat substrat yang cukup untuk membuat suasana asam dalam proses ensilasi. Oleh karena itu diperlukan penambahan zat-zat yang dapat menyerap air daun rami serta meningkatkan kadar WSC untuk mengoptimalkan pertumbuhan bakteri asam laktat.

Pada penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa gaplek, jagung, dan pollard dapat digunakan sebagai aditif dalam pembuatan silase rami. Semua silase yang dihasilkan tergolong pakan yang mudah difermentasi dalam rumen dan memiliki kecernaan yang tinggi pada ternak (Tatra, 2009).

Tanaman rami dapat menghasilkan produk sampingan berupa hijauan hingga 300 ton bahan segar/ha/tahun (FAO) atau setara dengan 42 ton bahan kering (BK). Jumlah produksi hijauan yang cukup tinggi per luasan lahan, perlu silo yang cukup untuk dapat mengawetkan daun rami tersebut menjadi silase. Silo yang umum dikenal dalam pembuatan silase antara lain trench silo, tower silo, dan portable silo. Masing-masing silo memiliki bentuk yang berbeda dan dapat disesuaikan dengan kondisi lahan untuk membuat silo. Upaya untuk mengoptimalkan pengawetan daun rami ini dapat dilakukan melalui berbagai silo dengan memaksimalkan kapasitas tampungnya. Salah satu silo yang sering digunakan adalah trench silo. Bentuk trench dinilai lebih ekonomis dalam pembuatan, selain itu dengan kondisi lantai silo miring dapat menghindarkan terjadinya genangan air pada saat musim hujan (Siregar, 1996).

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini antara lain, membandingkan kualitas silase daun rami beraditif jagung halus yang menggunakan silo trench dan silo portabel terhadap karakter fisik, karakter fermentatif dan utilitas pada ternak ruminansia secara in vitro.

3

TINJAUAN PUSTAKA Daun Rami dan Pemanfaatannya Taksonomi Tanaman Rami

Rami adalah tanaman tahunan berumpun yang menghasilkan serat dari kulit kayunya. Tanaman yang diduga berasal dari Cina ini secara botanis dikenal dengan nama Boehmeria nivea (L.). Sistem perakaran (dimorfis) yang dimiliki rami memiliki dua fungsi yakni sebagai akar reproduksi (rhizom) yang menjalar di bawah permukaan tanah dan akar umbi sebagai penyimpan cadangan makanan. Daun rami berbentuk seperti jantung dengan bagian bergerigi halus. Daun rami banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan pupuk hijau. Tanaman rami dapat tumbuh pada berbagai kondisi tanah, namun hanya dapat tumbuh ideal pada ketinggian diatas 700 m dpl (dataran tinggi) dengan rata-rata curah hujan 1.500-2.000 mm/tahun. Suhu ideal yang diinginkan rami berkisar 20o-27o C (Budi et al., 2005). Pada kondisi ideal, tanaman rami dapat dipanen 5-6 kali/tahun (Balai Penelitian Ternak, 2012). Adapun sistematika botani tanaman rami berasal dari divisi magnoliophyta (Angiospermae), kelas magnoliosida, dan termasuk bangsa Urticales (tanaman berbunga) dalam keluarga Urticaceae (Budi, 2005). Tanaman rami satu keluarga dengan tanaman mamaki (Pipturus albidus) dan aljai (Debregeasia caeneb). Beberapa varietas rami yang telah dikembangkan di Indonesia antara lain adalah Pujon10, Florida, dan Lembang. Saat ini rami telah dikembangkan di Malang, Wonosobo, Garut, Sukabumi dan Bogor meskipun dalam luasan yang terbatas.

4

Morfologi Daun Rami

Daun rami berbentuk seperti hati, dengan ukuran yang relatif cukup besar dibandingkan dengan daun tanaman lain yang sejenis dengan panjang daun (lamina) 7,5-20 cm, lebar 5-15 cm, dan cenderung berkerut. Daun berwarna hijau muda sampai hijau tua, tergantung varietas, umur, perawatan, dan sistem budi daya. Secara garis besar, ada dua kelompok tanaman rami, yaitu rami putih yang memiliki lapisan bawah daun berwarna putih keabuan dan mengkilap, serta rami hijau dengan lapisan bawah daun berwarna hijau dengan ukuran daun yang lebih kecil. Daun rami sedikit berbulu pendek sehingga terkesan agak kasar, namun relatif lunak dan tidak berkayu (Balai Penelitian Ternak, 2012).

Pinggir daun bergerigi lancip hingga tumpul berwarna seperti warna laminanya. Tulang daun berwarna hijau muda sampai hijau tua atau merah muda hingga merah tua. Tangkai daun (petiole) berwarna hijau muda hingga hijau tua serta merah muda hingga merah tua. Panjang petiole sekitar 3-12 cm, ada yang lebih pendek dari panjang daun, tetapi ada yang hampir sama dengan panjang daun, tergantung dari macam klonnya. Sudut daun (daun-daun bagian atas) berkisar antara 50°-120° (agak tegak sampai terkulai) (Budi et al., 2005).

Potensi Produksi

Budidaya tanaman rami ini merupakan usaha yang menjanjikan. Menurut FAO (2012) tanaman rami per hektar dapat menghasilkan hijauan hingga 300 ton bahan segar/tahun atau setara dengan 42 ton bahan kering (BK). Produksi hijauan rami di Indonesia berasal dari setiap kali pemotongan atau panen. Sebanyak 44% dari total biomassa yang dihasilkan adalah daun, sehingga setiap tahun dapat dihasilkan daun segar sebanyak 14ton/ha (Balai Penelitian Ternak, 2012). Dari tanaman hijau rami sebanyak 66.286 kg diperoleh 26.514 kg (40%) daun hijau dan dari daun hijau ini diperoleh 1.856 kg (7%) tepung daun kering (Tirtosuprobo, 2011). Daun rami memiliki potensi yang besar untuk pakan hijauan kaya protein, baik untuk ternak ruminansia (sapi, domba dan kambing) maupun nonruminansia (seperti unggas) dan kelinci. Perontokan daun perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak batang sebagai bahan baku serat. Perontokan akan mengurangi bobot batang, sehingga dapat menurunkan biaya pengangkutan batang dari kebun ke tempat pengolahan. Bila satu hektar tanaman rami dapat menghasilkan 14 ton hijauan segar

5

per tahun, dan proporsi daun rami dalam ransum ternak ruminansia sekitar 30-40%, maka setiap hektar tanaman rami dapat menunjang 2-4 ekor sapi atau 15-25 ekor domba (Balai Penelitian Ternak, 2012). Tepung daun rami dapat menggantikan tepung daun alfalfa. Substitusi tepung daun alfalfa dengan tepung daun rami sampai 9% dalam pakan tidak menunjukkan perbedaan pengaruh berdasarkan parameter angka kematian, pertumbuhan dan bobot ayam (Mehrhof et al., 1950). Sebagai komponen ransum unggas, pemanfaatan daun rami belum banyak dilaporkan. Namun diyakini, dengan teknik pengolahan yang benar menjadi bentuk tepung dapat dijadikan komponen ransum, dengan tetap memperhatikan kandungan serat kasar sebagai pembatas (Mathius dan Sinurat, 2001).

Kandungan Nutrient Daun Rami

Tanaman rami memenuhi semua unsur-unsur utama atau nutrien makro yang dibutuhkan ternak, antara lain protein kasar 16,35%, lemak kasar 6,36%, serat kasar 13,61% dan abu 20,50% (Despal et al. 2011). Menurut de Toledo et al. (2008) kandungan protein kasar daun rami berkisar 19% sedangkan alfalfa sebesar 20%.

Daun rami merupakan hasil sampingan dari tanaman rami yang batangnya digunakan sebagai bahan baku industri kapas dan tekstil. Daun rami memiliki potensi sebagai pakan ternak karena kandungan nutriennya yang cukup baik. Kandungan protein kasar daun rami mencapai 21%, lemak kasar 4%, serat kasar 20%, bahan ekstrak tanpa nitrogen 46% dan mineral Ca 5,74% (Duarte et al., 1997).

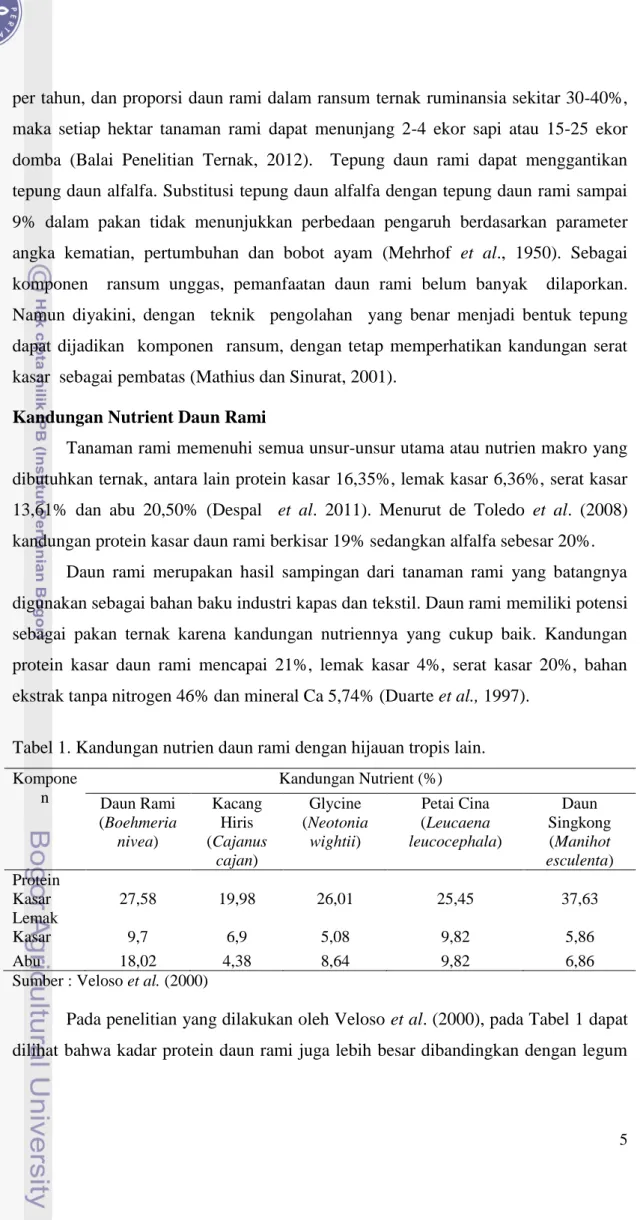

Tabel 1. Kandungan nutrien daun rami dengan hijauan tropis lain.

Sumber : Veloso et al. (2000)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Veloso et al. (2000), pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa kadar protein daun rami juga lebih besar dibandingkan dengan legum

Kompone n Kandungan Nutrient (%) Daun Rami (Boehmeria nivea) Kacang Hiris (Cajanus cajan) Glycine (Neotonia wightii) Petai Cina (Leucaena leucocephala) Daun Singkong (Manihot esculenta) Protein Kasar 27,58 19,98 26,01 25,45 37,63 Lemak Kasar 9,7 6,9 5,08 9,82 5,86 Abu 18,02 4,38 8,64 9,82 6,86

6

tropis seperti petai cina, kacang hiris dan Glycine. Kadar abu daun rami lebih besar dibandingkan daun singkong, petai cina, kacang iris dan glycine.

Pemanfaatan Daun Rami

Daun rami memiliki potensi yang besar untuk pakan, baik untuk ternak ruminansia (sapi, domba dan kambing) maupun nonruminansia (seperti unggas) dan kelinci. Perontokan daun perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak batang sebagai bahan baku serat. Penelitian awal untuk memanfaatkan daun rami sebagai pakan hijauan telah dilakukan antara lain untuk kelinci, domba, sapi potong, sapi perah, dan ayam. Ternyata pemberian rami dalam jumlah tertentu dapat meningkatkan pertambahan bobot hidup, produksi susu maupun telur. Untuk ternak ruminansia, pemberian daun rami lebih dari 50% total ransum tidak memberi pengaruh yang negatif. Hal ini berarti daun rami cukup berpotensi sebagai alternatif bahan pakan hijauan dan dapat merupakan bagian dari ransum. Ditinjau dari kandungan protein kasarnya, tidak mustahil daun rami dapat dipakai sebagai substitusi sebagian pakan konsentrat atau bahan pakan lain sumber protein (Balai Penelitian Ternak, 2012).

Daun rami sebagai produk sampingan dalam pertanian rami berpotensi sebagai pakan ternak, dalam penelitian de Toledo et al. (2008) rami dapat menggantikan alfalfa sebanyak 15% dalam pakan kelinci dengan rata-rata pertambahan bobot badan 26,4 g/hari, dengan rasio konversi pakan 3,30. Bila substitusi dalam pakan mengandung rami dan alfalfa masing-masing 7,5% dapat meningkatkan rata-rata pertambahan bobot badan sebesar 28 g/hari, dengan rasio konversi pakan 3,34. Penelitian Duarte et al. (1997) dengan menggunaan daun rami sampai 20% dalam pakan tidak menunjukkan perubahan yang berarti pada pertumbuhan tikus (Rattus norvegicus), substitusi sampai dengan 40% dapat menyebabkan kematian pada tikus. Substitusi daun rami pada pakan perlu suplementasi metionin, fosfor dan tembaga.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Veloso et al. (2000) kadar protein kasar daun rami lebih tinggi dibandingkan dengan petai cina. Uji kecernaan dengan metode

in sacco pada ternak sapi dari ras Zebu jantan dengan fistula, untuk membandingkan

kecernaan potensial dan kecernaan efektif antara rami dengan beberapa hijuan lainnya seperti ditunjukkan pada Tabel 2.

7

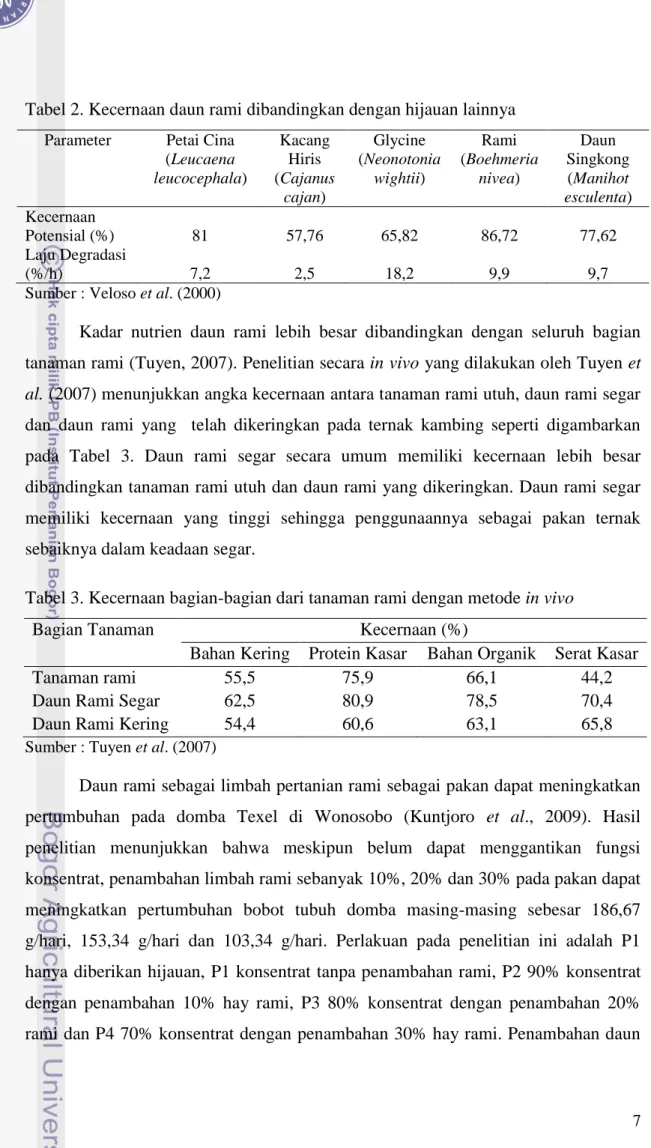

Tabel 2. Kecernaan daun rami dibandingkan dengan hijauan lainnya

Parameter Petai Cina (Leucaena leucocephala) Kacang Hiris (Cajanus cajan) Glycine (Neonotonia wightii) Rami (Boehmeria nivea) Daun Singkong (Manihot esculenta) Kecernaan Potensial (%) 81 57,76 65,82 86,72 77,62 Laju Degradasi (%/h) 7,2 2,5 18,2 9,9 9,7

Sumber : Veloso et al. (2000)

Kadar nutrien daun rami lebih besar dibandingkan dengan seluruh bagian tanaman rami (Tuyen, 2007). Penelitian secara in vivo yang dilakukan oleh Tuyen et

al. (2007) menunjukkan angka kecernaan antara tanaman rami utuh, daun rami segar

dan daun rami yang telah dikeringkan pada ternak kambing seperti digambarkan pada Tabel 3. Daun rami segar secara umum memiliki kecernaan lebih besar dibandingkan tanaman rami utuh dan daun rami yang dikeringkan. Daun rami segar memiliki kecernaan yang tinggi sehingga penggunaannya sebagai pakan ternak sebaiknya dalam keadaan segar.

Tabel 3. Kecernaan bagian-bagian dari tanaman rami dengan metode in vivo

Bagian Tanaman Kecernaan (%)

Bahan Kering Protein Kasar Bahan Organik Serat Kasar

Tanaman rami 55,5 75,9 66,1 44,2

Daun Rami Segar 62,5 80,9 78,5 70,4

Daun Rami Kering 54,4 60,6 63,1 65,8

Sumber : Tuyen et al. (2007)

Daun rami sebagai limbah pertanian rami sebagai pakan dapat meningkatkan pertumbuhan pada domba Texel di Wonosobo (Kuntjoro et al., 2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum dapat menggantikan fungsi konsentrat, penambahan limbah rami sebanyak 10%, 20% dan 30% pada pakan dapat meningkatkan pertumbuhan bobot tubuh domba masing-masing sebesar 186,67 g/hari, 153,34 g/hari dan 103,34 g/hari. Perlakuan pada penelitian ini adalah P1 hanya diberikan hijauan, P1 konsentrat tanpa penambahan rami, P2 90% konsentrat dengan penambahan 10% hay rami, P3 80% konsentrat dengan penambahan 20% rami dan P4 70% konsentrat dengan penambahan 30% hay rami. Penambahan daun

8

rami juga meningkatkan statistik vital pada dalam dada domba sebesar 1,20 cm, 0,95 cm dan 0,90 cm; panjang tubuh 0,05 cm, 1,00 cm dan 0,75 cm; dalam dada 1,50 cm, 0,15 cm dan 0,3 cm. Sementara itu penambahan limbah rami pada pakan ternak hanya dapat meningkatkan penambahan ukuran statistik vital dalam dada pada pemberian rami 30% sebesar 0,15 cm.

Daun rami juga berpotensi untuk dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber antioksidan selain teh hijau. Daun rami mengandung zat antioksidan polyphenol 149 mg/g, nilai ini lebih tinggi dibandingkan pada teh hijau yang mengandung kadar polyphenol 10,98 mg/g. Selain kandungan antioksidan polyphenol yang tinggi, daun rami juga mengandung antioksidan flavonoid 49 mg/g (Lee et al., 2009). Ekstrak tanaman rami dalam bidang medis juga bermanfaat sebagai hepatoprotektif karena dapat mengurangi efek kerusakan dan sirosis hati akibat infeksi virus hepatitis B (Chang et al. 2008).

Teknik Preservasi Hijauan

Dari setiap kali pemotongan atau panen, hampir 44% dari total biomassa yang dihasilkan adalah daun, sehingga setiap tahun dapat dihasilkan daun segar sebanyak 14 ton/ha (Balai Penelitian Ternak). Potensi kuantitas daun rami yang cukup besar ini, perlu adanya teknik pengawetan untuk menjaga kualitas nutrient daun rami dalam kondisi segar. Kadar nutrient daun rami segar lebih baik dibandingkan daun rami yang sudah dikeringkan (Tuyen et al. 2007).

Pada penelitian Despal et al. (2011), diketahui bahwa proses ensilasi daun rami dengan bahan aditif gaplek menghasilkan silase daun rami berkualitas baik. Ensilasi daun rami dengan bahan aditif berupa pollard, jagung, dedak dan onggok menghasilakn silase daun rami cukup baik. Penelitian Safarina et al. (2009) menyatakan bahwa silase daun rami yang diuji secara in vitro menghasilkan kecernaan bahan organik lebih dari 72%. Angka tersebut mengindikasikan bahwa silase daun rami merupakan pakan yang fermentabel dan tinggi kecernaannya. Dengan demikian daun rami berpotensi digunakan sebagai pakan ternak ruminansia.

Teknik preservasi hijauan secara umum dibagi atas dua yaitu silase dan hay. Silase merupakan teknik preservasi hijauan dengan cara fermentasi hijauan pada kondisi kadar air yang cukup tinggi. Hay adalah teknik preservasi dengan cara mengeringkan hijauan (FAO, 2012). Silase didasarkan pada fermentasi alami asam

9

laktat dimana BAL (Bakteri Asam Laktat) memfermentasi gula atau karbohidrat mudah terlarut menjadi produk utamanya asam laktat secara anaerob. Fermentasi umumnya berlangsung secara anaerobik di dalam wadah yang disebut silo. Pada lingkungan seperti ini, fermentasi asam laktat menyebabkan kondisi lingkungan yang asam (pH sekitar 4) yang akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk sehingga silase dapat disimpan dalam waktu lama tanpa mengalami pembusukan (McDonald et al. 1995). Jika ensilasi tidak berlangsung dengan benar, maka banyak produk lain yang akan dihasilkan seperti asam butirat dan silase berkualitas rendah serta tidak palatable (Moran, 2005).

Proses pembuatan silase, secara garis besar terdiri dari empat fase : (1) fase aerob, (2) fase fermentasi, (3) fase stabil dan (4) fase pengeluaran untuk diberikan pada ternak. Setiap fase mempunyai ciri khas, sebaiknya diketahui agar kualitas hijauan sejak panen, pengisian ke dalam silo, penyimpanan dan periode pemberian pada ternak dapat terpelihara dengan baik agar tidak terjadi penurunan kualitas hijauan tersebut. Prinsip pembuatan silase menurut Muck (2011), adalah pemeliharaan lingkungan aerobik dan fermentasi gula.

Homo-fermentasi lactobacilli memegang peranan aktif pada kualitas silase. Khususnya Lactobacillus plantarum diketahui sebagai mikroorganisme homo-fermentatif pada silase dan suatu strain khusus yang berasal dari material tanaman. Beberapa jenis lactococci juga berperan untuk membuat kondisi asam pada silase pada tahap awal fermentasi. Kemudian lactobacilli menjadi mikroorganisme yang dominan untuk menyebabkan suasana asam pada silase. Beberapa hal yang penting untuk menghasilkan silase berkualitas tinggi adalah kandungan bahan kering sekitar 35 – 40%, cukup mengandung gula (lebih dari 2% BS), rapat dan cepat ditutup (kedap udara) suhu penyimpanan untuk homofermentatif LAB (McDonald et al., 1995).

Penyiapan silase berkualitas tinggi tidak mudah, tergantung dari keberadaan LAB alami. Penambahan aditif silase perlu dilakukan jika LAB rendah. Aditif silase LAB atau media yang baik untuk pertumbuhan LAB seperti WSC tinggi dan DM yang sesuai dapat meningkatkan kualitas silase (McDonald et al. 1995).

Menurut Moran (2005), ada 9 tahap pembuatan silase berkualitas yaitu 1) pemanenan hijauan ketika produksi berlimpah dan kualitas tinggi, 2) kandungan

10

bahan kering hingga 30%, 3) penambahan bahan mudah difermentasi pada saat membuat silase, 4) pemotongan hijauan 1 – 3 cm sebelum diensilasi, 5) pemadatan hijauan sebisa mungkin, 6) pemasukan hijauan ke silo secepat mungkin, 7) kedap udara sesegera mungkin, 8) penjagaan kondisi silo kedap selama proses fermentasi, dan 9) pengeluaran silase dari penyimpanan minimum 20 cm setiap hari.

Fase ensilasi menurun Moran (2005) terdiri dari fase aerobik, fase fermentasi, fase stabil dan fase anaerobik. Hijauan di daerah tropis kurang cocok untuk dibuat silase karena kandungan karbohidrat terlarut airnya yang rendah. Namun, pelayuan dan penambahan substrat yang fermentable sebelum ensilasi yang akan menghasilkan silase yang baik dengan menurunkan kapasitas buffer, dan proteolisis (Titterton dan Pareeba, 2000).

Macam-macam Bentuk Silo

Dengan jumlah produksi hijauan yang cukup tinggi per luasan lahan tanaman rami, perlu silo yang besar untuk dapat mengawetkan daun rami tersebut menjadi silase. Jenis silo yang digunakan akan memengaruhi kualitas fisik dan kimia dari silase (Kizilsimsek et al., 2005). Pada umumnya terdapat berbagai jenis silo yang dapat digunakan sesuai kebutuhan seperti trench silo, bunker silo, weenie bags dan

plastic wrapped (Perry et al., 2003). Trench Silo

Silo jenis ini biasanya terdiri atas galian tanah ke arah sisi. Trench silo memiliki berbagai ukuran tergantung kondisi lahan.Trench silo biasanya dibuat menyempit pada bagian bawah dengan tujuan efektivitas pemadatan materi silase. Lantai dan dinding trench biasanya dibuat dari beton kokoh. Secara khas pada trench silo, lantai dibuat miring dengan tujuan drainase pada proses ensilasi. Bahan silase yang telah dipadatkan kemudian ditutup dengan plastik lalu diberi pemberat oleh tanah, ban bekas, papan atau bahan lainnya. Silo jenis ini dapat digunakan untuk membuat silase dengan kuantitas yang sangat besar dan waktu penyimpanan yang lebih lama. Silase dapat digunakan dengan pengeluaran silase secara bertahap tanpa merusak bagian lain dari silase (Perry et al. 2003). Menurut Ensminger (1977) trench

11

konstruksi yang paling mudah dibuat. Berikut adalah gambar trench silo pada Gambar 2.

Gambar 2. Trench silo

Sumber : http://www.alsconcreteproducts.com/bunkersilo.htm

Bunker Silo

Silo ini biasanya digunakan pada lahan datar dan berkerikil. Bunker silo digunakan sama seperti trench, perbedaan terdapat pada bagian depan terdapat diatas tanah dan bagian belakang silo terdapat dibawah tanah. Bunker silo merupakan silo tipe semi-underground, sebagian terletak agak kedalam lapisan tanah dan sebagian lainnya muncul kepermukaan tanah.

Weenie Bags

Silo ini merupakan silo bukan permanen, biasanya hanya digunakan satu kali. Penggunaan weenie bags merupakan alternatif pembuatan silase yang cukup mahal. Namun, kualitas silase dapat lebih terjaga karena udara yang berada di dalam weenie bags sangat terbatas. Proses penanganan silase pada weenie bags pun lebih mudah.

Plastic-wrapped Bales

Silo ini hampir sama dengan weenie bags, dimana plastik digunakan untuk membatasi akses oksigen ke dalam silase selama proses ensilasi. Pada proses ini mesin pemotong membantu dalam proses pemasukan bahan kedalam plastik. Proses ini dapat digunakan dengan direct-chopped. Silo ini disimpan diluar ruangan dengan berbagai kondisi lingkungan dan cuaca. Beban yang cukup berat pada silo ini sehingga membutuhkan bantuan penggunaan tractor front-end loader. Pada beberapa

12

negara, penyimpanan plastic-wrapped bales ini menjadi sangat penting untuk menghindari gangguan dari burung yang akan melubangi plastik.

Tower Silo

Conventional Upright. Pada masa-masa sekarang ini, silo jenis ini dikonstruksi dari

beton bertulang. Silo ini berbentuk silinder dan memiliki atap untuk melindungi kelebihan bahan. Silo ini juga dilengkapi dengan rangkaian pintu ukuran 2 x 1, yang terletak setiap 4 kaki antar sisi silo. Untuk pengambilan silase ini menggunakan mesin dan diambil dari bagian atas. Jika silo ini ingin digunakan kembali maka perlu dikosongkan terlebih dahulu bahan sebelumnya.

Airtight Sealed Silo. Silo ini mirip dengan jenis conventional upright. Silo ini dibuat

dari bahan metal. Ukuran diameter silo ini biasa 18 – 40 kaki dan tinggi 40 – 100 kaki. Hijauan yang dapat dibuat silase efektif pada silo ini dengan bahan kering 25% - 75%.

Silo tersebut dapat dikelompokkan menjadi silo permanen dan portabel. Pembuatan silase dapat dilakukan di dalam semacam sumur yang disebut ”Pit Silo”; lubang di tanah yang bentuknya memanjang yang disebut ”Trench Silo” atau bangunan yang menjulang diatas tanah yang berbentuk bundar, baik dari beton maupun plat besi yang disebut ”Tower Silo”. Paling murah adalah trench silo atau pit

silo. Tetapi perlu diperhatikan bahwa tempat pembuatan trench silo atau pit silo

tersebut harus di tanah miring atau tinggi hingga tidak tergenang air waktu hujan, karena genangan air dalam silo tersebut dapat membawa akibat buruk terhadap silase yang dibuat. Lubang silo hendaknya jangan kerembesan air untuk menghindari tergenangnya air di dalam silo dapat dibuatkan lapisan beton dari dinding silo tersebut, atau dibuat silo yang tidak terlalu dalam (trench silo) dan dibuatkan saluran-saluran penyalur air di sekitarnya hingga tidak merembes ke dalam silo (Siregar, 1996).

Trench dan bunker merupakan silo yang dapat digunakan untuk membuat silase dengan kuantitas yang sangat besar dan waktu penyimpanan yang lebih lama. Silase dapat digunakan dengan pengeluaran silase secara bertahap tanpa merusak bagian lain dari silase. Bag silo adalah silo untuk membuat silase dengan kuantitas yang lebih kecil serta lebih mudah ditangani namun kurang ekonomis (Perry et al.,

13

2003). Produksi daun rami yang tinggi tentunya memerlukan silo dengan kapasitas yang besar dan ekonomis.

Kualitas silase pada bag silo lebih mudah dikontrol dibandingkan dengan

trench silo. Pada penelitian Kizilsimsek et al. (2005), membandingkan kualitas silase

antara silo skala besar seperti trench dan bunker dengan silo skala kecil seperti bag silo. Hasil menunjukkan bahwa kualitas fisik silase antara kedua jenis silo tidak berbeda nyata. Demikian juga pada parameter kimia menunjukkan bahwa silase dari kedua jenis silo memiliki kualitas yang tidak berbeda. Daun rami dengan produksi yang tinggi sehingga perlu preservasi dalam kondisi segar untuk dapat mempertahankan kualitasnya. Trench silo dapat menjadi pilihan dalam mempertahankan kualitas daun rami dengan proses ensilasi.

Kualitas Silase

Keberhasilan pembuatan silase tergantung pada tiga faktor utama yaitu populasi bakteri asam laktat, sifat-sifat fisik dan kimiawi bahan hijauan yang digunakan dan keadaan lingkungan. Kualitas silase yang dihasilkan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: hijauan yang digunakan, zat aditif dan kadar air di dalam hijauan tersebut. Kadar air yang tinggi mendorong pertumbuhan jamur dan menghasilkan asam butirat, sedangkan kadar air yang rendah menyebabkan suhu di dalam silo lebih tinggi sehingga mempunyai resiko yang tinggi terhadap terjadinya kebakaran. Keberadaan dan keadaan BAL alami yang cukup baik dalam proses ensilasi atau penambahan aditif silase berupa BAL atau bahan yang mengandung sumber gula dan bahan kering yang sesuai dapat menghasilkan silase berkualitas baik (McDonald et

al., 1995). Proses pelayuan dan penambahan bahan lain yang mengandung gula juga

dapat menghasilkan silase berkualitas baik. Hal ini terutama perlu dilakukan pada hijauan tropis yang memiliki karbohidrat terlarut air dalam jumlah sedikit (Titterton dan Pareeba, 2000). Selain itu, silase yang dibuat juga harus kedap udara dan suhu penyimpanan yang sesuai untuk pertumbuhan bakteri asam laktat homofermentatif (McDonald et al., 1995).

Pada penelitian Despal et al. (2011), parameter yang diamati untuk mengetahui kualitas daun rami antara lain a) karakteristik fisik silase meliputi perubahan warna, aroma, tekstur dan keberadaan mikrob pembusuk; b) karakteristik

14

fermentatif silase, yaitu nilai pH, kehilangan BK, perombakan protein, karbohidrat mudah larut air dan profil asam organik yang dihasilkan dari ensilasi; c) karakteristik utilitas silase daun rami secara in vitro ditentukan berdasarkan fermentabilitas bahan organik membentuk volatile fatty acid (VFA), fermentabilitas protein menghasilkan amonia (NH3), kecernaan BK dan bahan organik (BO).

Karakteristik Fisik

Karakteristik fisik silase meliputi perubahan warna, aroma, tekstur dan keberadaan mikroba pembusuk. Menurut Saun & Heinrich (2008), warna silase berkualitas baik adalah berwarna normal seperti kuning kehijauan sampai agak coklat (Tabel 4). Bila silase berwarna kecoklatan menandakan terjadi reaksi karamelisasi sehingga bahan kering dalam silase banyak terdegradasi. Parameter berikutnya yaitu aroma silase. Aroma silase berkualitas baik adalah berbau asam segar. Secara umum silase yang baik mempunyai ciri-ciri yaitu rasa dan bau asam, tetapi segar dan enak. Bau asam yang timbul disebabkan oleh pembentukan asam-asam organik seperti asam-asam laktat, asetat dan butirat dari degradasi pati pada proses ensilasi (Siregar, 1996).

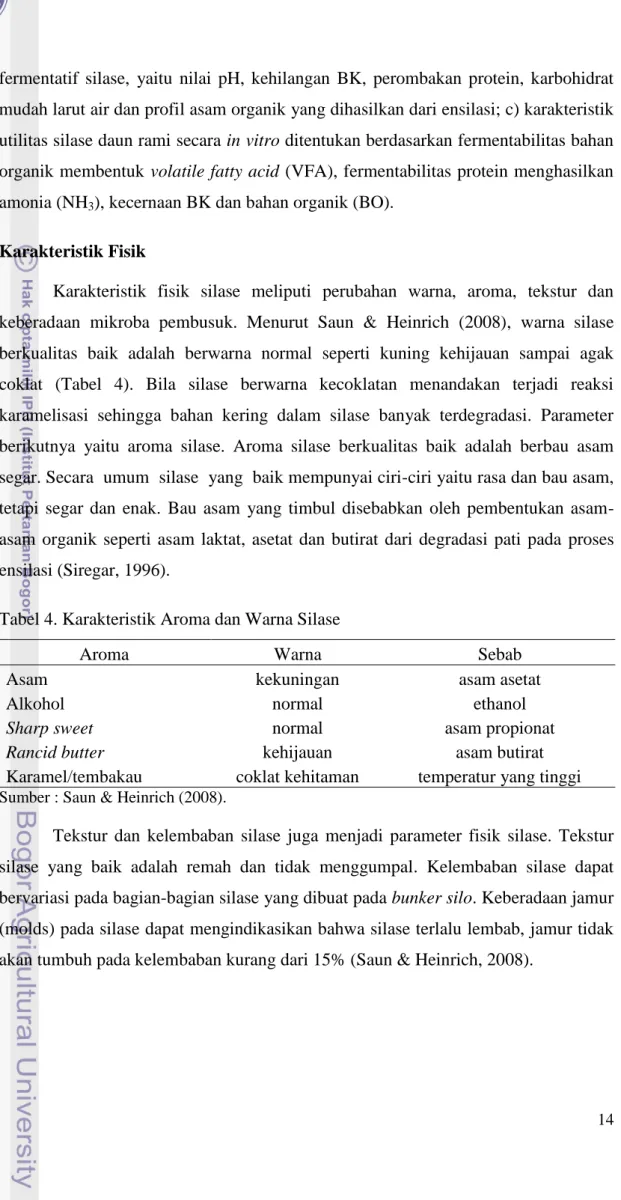

Tabel 4. Karakteristik Aroma dan Warna Silase

Aroma Warna Sebab

Asam kekuningan asam asetat

Alkohol normal ethanol

Sharp sweet normal asam propionat

Rancid butter kehijauan asam butirat

Karamel/tembakau coklat kehitaman temperatur yang tinggi

Sumber : Saun & Heinrich (2008).

Tekstur dan kelembaban silase juga menjadi parameter fisik silase. Tekstur silase yang baik adalah remah dan tidak menggumpal. Kelembaban silase dapat bervariasi pada bagian-bagian silase yang dibuat pada bunker silo. Keberadaan jamur (molds) pada silase dapat mengindikasikan bahwa silase terlalu lembab, jamur tidak akan tumbuh pada kelembaban kurang dari 15% (Saun & Heinrich, 2008).

15

Karakteristik Fermentatif

Karakteristik fermentatif silase, yaitu nilai pH, kehilangan BK, perombakan protein, karbohidrat mudah larut air dan profil asam organik seperti kadar volatile

fatty acid (VFA) yang dihasilkan dari ensilasi. Nilai pH pada silase berkualitas baik

yaitu berkisar antara 3,8 – 4,8. Kadar air bahan akan berkorelasi negatif terhadap nilai pH. Kadar air yang terlalu tinggi akan menyebabkan penurunan pH lebih lambat sehingga terjadi proteolisis oleh bakteri Clostridia (Saun & Heinrich, 2008).

Kehilangan bahan kering dapat terjadi akibat degradasi bahan kering selama proses ensilasi. Pada fase awal ensilase dalam kondisi masih aerobik dan pH normal, mikroba pendegradasi masih dapat merombak bahan kering dan nutrien pada bahan. Perombakan protein merupakan salah satu parameter untuk mengetahui kualitas silase. Protein yang mengalami proteolisis dapat dilihat melalui banyaknya kadar amonia (NH3) pada fase awal ensilasi yaitu fase aerobik. Pada fase ini proses proteolisis terjadi karena pH normal dan keberadaan bakteri Clostridial. Amonia yang terbentuk akan memengaruhi penurunan pH pada silase sehingga protein dalam hal ini dapat menimbulkan buffering capacity pada proses ensilasi. Kadar NH3 pada silase diharapkan kurang dari 8 - 10% (Saun & Heinrich, 2008).

Parameter lainnya antara lain kadar VFA, VFA menggambarkan proses fermentasi pada ensilasi. Penting untuk memahami bahwa tingkat VFA akan sangat bervariasi berdasarkan spesies tanaman, bahan kering saat panen, alami dan menambahkan populasi bakteri, bidang kerugian respirasi, cuaca dan sinar matahari sebelum panen, dan yang paling penting yang gula isi tanaman setelah mencapai struktur penyimpanan. Kadar VFA pada silase hijauan basah berkualitas baik yaitu antara 10 – 14%, sedangkan pada silase bijian yaitu antara 2 – 4% (Saun & Heinrich, 2008).

Parameter lain untuk karakteristik fermentatif yaitu kadar karbohidrat mudah larut (water soluble carbohydrate). Karbohidrat mudah larut ini akan digunakan sebagai prekursor bagi mikroba fermentatif untuk menghasilkan asam-asam organik sehingga menurunkan pH silase. Penambahan WSC dapat mempercepat pembentukan asam-asam organik untuk menurunkan pH sehingga menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk. Kadar WSC normal pada silase yaitu 1 – 3% (Seglar et al., 2003).

16

Karakteristik Utilitas

Karakteristik utilitas silase daun rami secara in vitro ditentukan berdasarkan fermentabilitas bahan organik membentuk volatile fatty acid (VFA), fermentabilitas protein menghasilkan amonia (NH3), kecernaan bahan kering (BK) dan bahan organik (BO). VFA (Volatile Fatty Acid) atau asam lemak terbang merupakan sumber energi utama bagi ruminansia dan merupakan hasil akhir dari fermentasi gula, selain energi buat ternak ruminansia VFA juga merupakan hasil akhir dari fermentasi bahan organik oleh mikroorganisme pada proses ensilase. Menurut McDonald et al (1995) pakan yang masuk kedalam rumen difermentasi untuk menghasilkan produk utama berupa VFA, sel-sel mikroba, serta gas metan dan CO2. Dalam rumen karbohidrat pakan mengalami tiga tahap pencernaan enzim-enzim yang dihasilkan mikroba rumen. Tahap pertama karbohidrat mengalami hidrolisis menjadi monosakarida seperti glukosa, fruktosa dan pentosa.

Protein yang masuk kedalam rumen akan mengalami proteolisis oleh enzim-enzim protease menjadi peptida, kemudian dihidrolisis menjadi asam amino dan secara cepat akan dideaminasi menjadi amonia. Asam amino dan amonia akan digunakan oleh mikroba rumen dalam pembentukan protein mikroba. Proporsi protein yang didegradasi dalam rumen pada umumnya sekitar 70-80% dan untuk protein yang sulit dicerna sekitar 30-40%. Kandungan protein ransum yang tinggi dan proteinnya mudah didegradasi akan menghasilkan konsentrasi NH3 yang tinggi didalam rumen (McDonald et al., 1995).

Produksi amonia (NH3)dipengaruhi oleh waktu setelah makan dan umumnya produksi maksimum dicapai pada 2-4 jam setelah pemberian pakan. Produksi amonia juga dipengaruhi oleh sumber protein yang digunakan dan mudah tidaknya protein tersebut didegradasi. Sebaliknya, jika degradasi protein lebih cepat daripada sintesis protein mikroba maka amonia akan terakumulasi dan melebihi konsentrasi optimumnya. Amonia optimum dalam rumen berkisar antara 85-300 mg/l atau 6-21 mM (McDonald, 1995).

17

MATERI DAN METODE

Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang Ilmu Nutrisi Ternak Kambing Perah, Laboratorium Industri Pakan dan Laboratorium Nutrisi Ternak Perah Fakultas Peternakan IPB. Penelitian dilakukan mulai september 2010 sampai dengan Januari 2011.

Materi

Jagung halus digunakan sebagai aditif untuk meningkatkan WSC dan BK daun rami pada pembuatan silase daun rami. Daun rami didatangkan dari Koppontren Darussalam Garut. Pembuatan silase menggunakan kantong plastik berukuran 28 x 50 cm, dan trench berukuran 1 x 1 x 1 m3.

Metode Pembuatan silase daun rami beraditif

Pembuatan silase rami dilakukan pada 2 jenis silo. Silo plastik menggunakan 2 kg rami ditambah kan 20% jagung halus (98%BK). Silo trench menggunakan 70 kg rami ditambah 20% jagung halus (98%BK). Aditif diupayakan tercampur secara homogen dengan rami. Pemasukkan daun rami dan aditif secara berselang-seling. Silo ditutup dan fermentasi dibiarkan berlangsung selama 32 hari pada suhu ruang secara anaerob.

Parameter yang diukur antara lain: 1) karakter fisik (aroma, warna, texture, dan spoilage), 2) karakter fermentatif yang meliputi pH, kehilangan bahan kering, kadar ammonia sebagai gambaran degradasi atau kerusakan protein diukur dengan teknik micro diffuse Conway dan WSC diukur menggunakan metode Fenol, 3) karakteristik utilitas meliputi fermentabilitas bahan organik dan protein dalam rumen, dan kecernaan bahan kering dan bahan organik.

Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 2 jenis silo sebagai perlakuan dalam penelitian ini dengan 3 ulangan. Perlakuan tersebut adalah :

18

T : Menggunakan trench silo SP : Menggunakan silo portabel

Model matematika dari rancangan tersebut adalah sebagai berikut :

Yij = μ + τi + εij

Dimana :

Yij = hasil pengamatan pengaruh jenis silo ke-i ulangan ke-j

μ = Rataan umum

τi =Pengaruh jenis silo ke-i

eij = pengaruh acak pada jenis silo ke-i ulangan ke-j

Peubah

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah:

a. Karakter sifat fisik silase, dilakukan dengan mendeskripsikan warna, aroma, tekstur dan keberadaan jamur (spoilage).

b. Karakteristik fermentasi silase, yang meliputi pH, kadar bahan kering (BK), VFA, kehilangan BK, kadar protein kasar (PK), kadar NH3 silase, kehilangan PK, Water soluble Carbohydrate (WSC) dengan Metode Fenol, Nilai Fleigh dan perombakan protein dengan metode micro diffuse Conway diukur dari konsentrasi NH3 silase dibandingkan dengan total protein bahan.

c. Karakteristik Utilitas Silase pada ternak ruminansia meliputi Fermentabilitas in vitro, yaitu Produksi VFA total (Steam distillation) dan konsentrasi NH3 (mikrodifusi Conway), dan kecernaan in vitro, yaitu kecernaan bahan kering (KCBK) dan kecernaan bahan organik (KCBO) (Tilley and Terry, 1963).

d. Susut bahan kering dan perubahan komposisi kimiawi. Prosedur

Pengamatan Karakteristik Fisik

Karakteristik fisik dilakukan dengan mendeskripsikan meliputi warna, aroma, tekstur, keberadaan jamur (spoilage), dan tingkat kerusakan biomassa pada saat silase dibuka setelah proses ensilasi. Pemberian nilai dilakukan secara kualitatif sebagai berikut (+) kriteria kurang baik, (+ +) kriteria cukup baik, (+ + +) kriteria baik dan (+ + + +) kriteria lebih baik.

19

Pengamatan Karakteristik Fermentatif

Pengukuran BK Silase. Silase yang telah melalui proses ensilasi selama 5 minggu

dikeluarkan dari plastik dan ditimbang sebagai berat akhir, kemudian dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60o C selama 3-7 hari kemudian ditimbang sebagai berat kering oven 60o C. Setelah dikeringkan pada suhu 60o C, sampel digiling sampai halus. Sampel tersebut kemudian di timbang kedalam cawan porselen sebanyak 2-3 gram dan dimasukkan kedalam oven 105o C sampai berat konstan. Setelah kering silase ditimbang sebagai berat akhir dan dihitung menggunakan rumus: 100% x a x c b x d BK % Keterangan

a : Berat silase daun rami + zat aditif

b : Berat silase rami beraditif setelah oven 60o C c : Berat sampel silase beraditif sebelum oven 105o C d : Berat sampel silase beraditif setelah oven 105o C

Pengukuran pH. Silase yang baru dibuka ditimbang sebanyak 10 gram dan

dicampur dengan 100 ml aquadest dengan cara diblender pada kecepatan sedang selama 30 detik. pH cairan silase diukur menggunakan pocket pH meter yang telah dikalibrasi. Pembacaan pH dilakukan setelah screen stabil atau setelah 30 detik.

Pengukuran NH3 silase. Kira-kira 1 ml sampel yang sama dengan sampel

pengukuran pH ditempatkan pada salah satu ujung jalur cawan Conway yang telah diolesi vaselin kemudian 1 ml larutan Na2CO3 ditempatkan pada sisi yang bersebelahan dengan sampel. Asam borat berindikator sebanyak 1 ml ditempatkan didalam cawan kecil yang ada di bagian tengah cawan Conway kemudian tutup rapat cawan Conway. Supernatan dan larutan Na2CO3 dicampur hingga rata dengan cara cawan Conway dimiringkan. Diamkan selama 24 jam pada suhu kamar dan setelah 24 jam asam borat berindikator dititrasi menggunakan H2SO4 sampai terjadi perubahan warna dari biru menjadi merah. Kemudian kadar NH3 dihitung dengan rumus:

20 sampel BK × sampel gr 1000 × SO H N × SO H ml = (mM) NH N 3 2 4 2 4

Pengukuran VFA. Supernatan yang telah disiapkan menggunakan prosedur yang

sama dengan penggukuran NH3 silase sebanyak 5 ml dimasukkan ke dalam tabung destilasi, lalu segera ditambahkan dengan 1 mL H2SO4 15 % ditambahkan ke tabung destilasi yang sudah ada larutan sampel, kemudian ditutup penutup kacanya. Tabung destilasi dimasukkan ke dalam labu penyulingan yang berisi air mendidih (dipanaskan terus selama destilasi). Uap air panas akan mendesak campuran supernatan dan H2SO4 dan akan terkondensasi dalam labu pendingin. Air yang terbentuk ditampung dalam labu erlenmeyer yang berisi 5 mL NaOH 0,5 N hingga terbentuk sampel menjadi 300 ml, kemudian ditambahkan dengan indikator PP (Phenol Phtaline) sebanyak 2 - 3 tetes dan dititrasi dengan HCl 0,5 N sampai warna titrat berubah dari merah muda menjadi merah muda seulas. Produksi VFA total dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

sampel BK sampel gr 5 1000 NHCl b -a (mM) VFA total Keterangan:a = volume titran blanko (ml) b = volume titran contoh (ml)

Pengukuran Kehilangan Bahan Kering. Kehilangan bahan kering dihitung dari

selisih berat kering bahan awal dengan berat kering bahan yang telah menjadi silase.

Pengukuran Protein Kasar (PK). Pengukuran Kadar protein silase menggunakan

metode Kjehldal (Kjeldahl, 1883) dan untuk perhitungan protein kasar menggunakan rumus :

mL HCl x N HCl x 14 x 24 x 100 %N =

Mg sampel PK (%) = %N x 6,26

21

Pengukuran Kehilangan Protein Kasar. Pengukuran kehilangan PK dihitung

dengan membandingkan antara kehilangan PK yang menjadi ammonia dengan kadar PK bahan awal.

Pengukuran WSC (Water Soluble Carbohydrat) (Metode Fenol). Silase

sebanyak dua gram yang ditambahkan aquadest yang telah dipanaskan sebanyak 20 ml, kemudian digerus menggunakan mortal selama ± 10 menit. Setelah itu disaring untuk memisahkan cairan dan padatan sampel. Sampel yang berbentuk cairan dipipet sebanyak 2 ml dan dimasukan kedalam tabung reaksi 10 ml, kemudian tambahkan 0,5 ml larutan fenol, dihomogenkan dengan menggunakan vortex. Larutan asam sulfat ditambahkan dengan cepat sebanyak 2,5 ml dan divortex, dibiarkan larutan sampai dingin dan diukur absorbannya menggunakan spektrofotmeter pada 490 nm.

Perhitungan Nilai Fleigh. Nilai Fleigh merupakan indeks karakteristik fermentasi

silase berdasarkan nilai BK dan pH dari silase (Idikut et al., 2009). Nilai Fleigh (NF) 85 – 100 menyatakan bahwa silase berkualitas baik sekali, 60 – 80 baik, 40 – 60 cukup baik, 20 – 40 sedang dan kurang baik jika NF <20 (Idikut et al., 2009). Nilai fleigh dihitung dengan rumus sebagai berikut :

NF = 220 + (2 x BK (%) – 15) – (40 x pH)

Pengamatan Utilitas

Pengukuran VFA rumen

Pakan difermentasi menggunakan cairan rumen. Sebanyak 0,5 gram silase daun rami yang sudah dikeringkan, digiling dan disaring menggunakan saringan berukuran 0,5 mm. Sampel itu dimasukkan ke dalam tabung fermentor bervolume 50 ml, kemudian ditambahkan 40 ml larutan buffer McDougall dan 10 ml cairan rumen lalu diaduk dengan gas CO2 selama 30 detik dan ditutup rapat dengan prop karet yang berventilasi, kemudian diinkubasi selama 6 jam di dalam shaker water bath bersuhu 39 ºC. Setelah inkubasi, ditambahkan 2 - 3 tetes HgCl2 jenuh ke dalam tabung fermentor untuk menghentikan aktivitas mikroba, kemudian tabung fermentor disentrifuge dengan kecepatan 10000 rpm selama 10 menit. Kemudian tampung supernatannya.

22

Supernatan yang telah disiapkan menggunakan prosedur tersebut sebanyak 5 ml dimasukkan ke dalam tabung destilasi, lalu segera ditambahkan dengan 1 ml H2SO4 15 % ditambahkan ke tabung destilasi yang sudah ada larutan sampel, kemudian ditutup penutup kacanya. Tabung destilasi dimasukkan ke dalam labu penyulingan yang berisi air mendidih (dipanaskan terus selama destilasi). Uap air panas akan mendesak campuran supernatan dan H2SO4 dan akan terkondensasi dalam labu pendingin. Air yang terbentuk ditampung dalam labu erlenmeyer yang berisi 5 ml NaOH 0,5 N hingga terbentuk sampel menjadi 300 ml, kemudian ditambahkan dengan indikator PP (Phenol pthaline) sebanyak 2 - 3 tetes dan dititrasi dengan HCl 0,5 N sampai warna titrat berubah dari merah muda menjadi merah muda seulas.Produksi VFA total dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

sampel BK sampel gr 5 1000 NHCl b -a (mM) VFA total Keterangan:a = volume titran blanko (ml) b = volume titran contoh (ml)

Pengukuran NH3 rumen

Cawan Conway diolesi dengan vaselin kemudian 1 ml supernatan seperti pada pengukuran VFA rumen, ditempatkan pada salah satu ujung alur cawan Conway kemudian 1 ml larutan Na2CO3 ditempatkan pada sisi yang bersebelahan dengan sampel. Asam borat berindikator sebanyak 1 ml ditempatkan didalam cawan kecil yang ada dibagian tengah cawan Conway kemudian tutup rapat cawan Conway. Supernatan dan larutan Na2CO3 dicampur hingga rata dengan cara cawan Conway dimiringkan. Inkubasi selama 24 jam pada suhu kamar dan setelah 24 jam asam borat berindikator dititrasi menggunakan H2SO4 sampai terjadi perubahan warna dari biru menjadi merah. Kemudian kadar NH3 dihitung dengan rumus:

sampel BK × sampel gr 1000 × SO H N × SO H ml = (mM) NH N 3 2 4 2 4

23

Pengukuran KCBK dan KCBO

Pengukuran KCBK dan KCBO mengikuti metode Tilley and Terry (1963) sebagai berikut:

1. Pencernaan Fermentatif

Sebanyak 0,5 gram sampel pakan dimasukkan kedalam tabung fermentor, ditambahkan 10 ml larutan buffer McDougall dan 40 ml cairan rumen lalu diaduk dengan gas CO2 selama 30 detik dan ditutup rapat. Tabung fermentor ditempatkan pada suhu 39o dan fermentasi dibiarkan berlangsung selama 48 jam. Setiap 6 jam, tabung diaduk dengan gas CO2.

2. Pencernaan Hidrolisis

Setelah diinkubasi selama 48 jam, tambahkan 2-3 tetes HgCl2 jenuh ke dalam tabung fermentor untuk menghentikan aktivitas mikroba. Campuran tersebut disentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit dan supernatannya dibuang, kedalam tabung ditambahkan 50 ml larutan pepsin HCl 0,2%. Pencernaan enzimatis berlangsung aerob selama 48 jam. Hasil pencernaan hidrolisis (residu) disaring menggunakan kertas Whatman no 41 yang dibantu dengan pompa vakum. Kemudian residu tersebut dimasukkan kedalam cawan porselen dan dipanaskan di dalam oven suhu 1050 C selama 24 jam untuk menentukan BK residu. Selanjutnya residu BK dimasukan dalam tanur 600o C selama 6 jam untuk mendapatkan residu bahan organik. Kemudian KCBK dihitung berdasarkan rumus:

( )

Keterangan:

KCBK= Koefisien Cerna Bahan Kering BK = Bahan kering

24

Sedangkan KCBO dihitung dengan rumus:

( )

Keterangan:

KCBO= Koefisien Cerna Bahan Organik BO = Bahan organik

25

HASIL DAN PEMBAHASAN

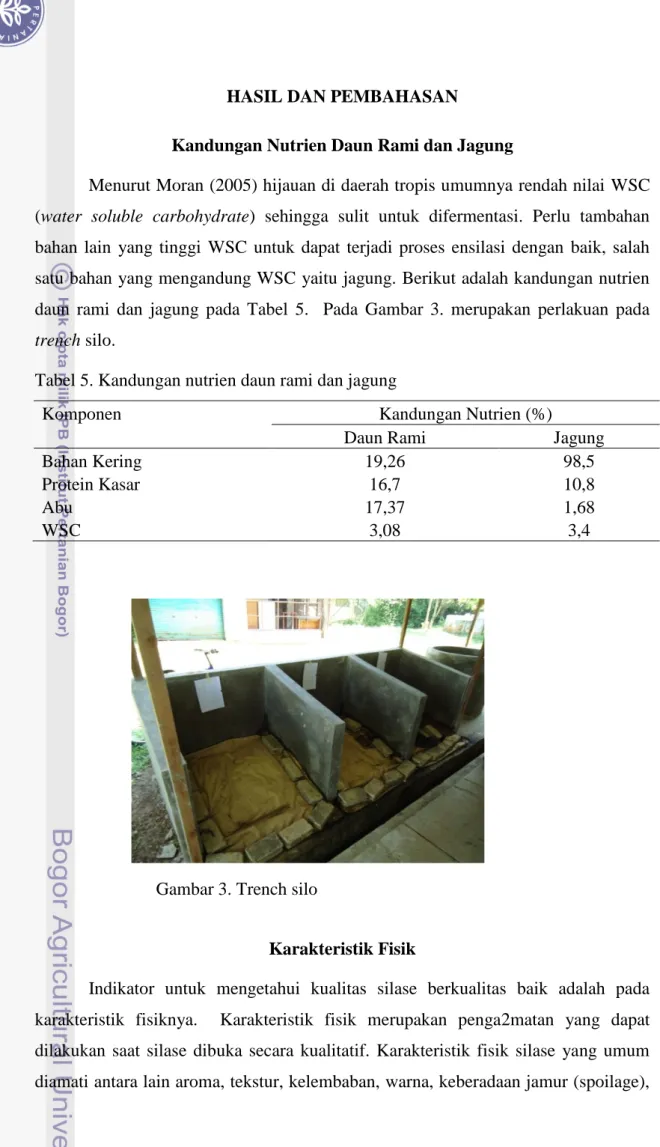

Kandungan Nutrien Daun Rami dan Jagung

Menurut Moran (2005) hijauan di daerah tropis umumnya rendah nilai WSC (water soluble carbohydrate) sehingga sulit untuk difermentasi. Perlu tambahan bahan lain yang tinggi WSC untuk dapat terjadi proses ensilasi dengan baik, salah satu bahan yang mengandung WSC yaitu jagung. Berikut adalah kandungan nutrien daun rami dan jagung pada Tabel 5. Pada Gambar 3. merupakan perlakuan pada

trench silo.

Tabel 5. Kandungan nutrien daun rami dan jagung

Komponen Kandungan Nutrien (%)

Daun Rami Jagung

Bahan Kering 19,26 98,5

Protein Kasar 16,7 10,8

Abu 17,37 1,68

WSC 3,08 3,4

Gambar 3. Trench silo

Karakteristik Fisik

Indikator untuk mengetahui kualitas silase berkualitas baik adalah pada karakteristik fisiknya. Karakteristik fisik merupakan penga2matan yang dapat dilakukan saat silase dibuka secara kualitatif. Karakteristik fisik silase yang umum diamati antara lain aroma, tekstur, kelembaban, warna, keberadaan jamur (spoilage),

26

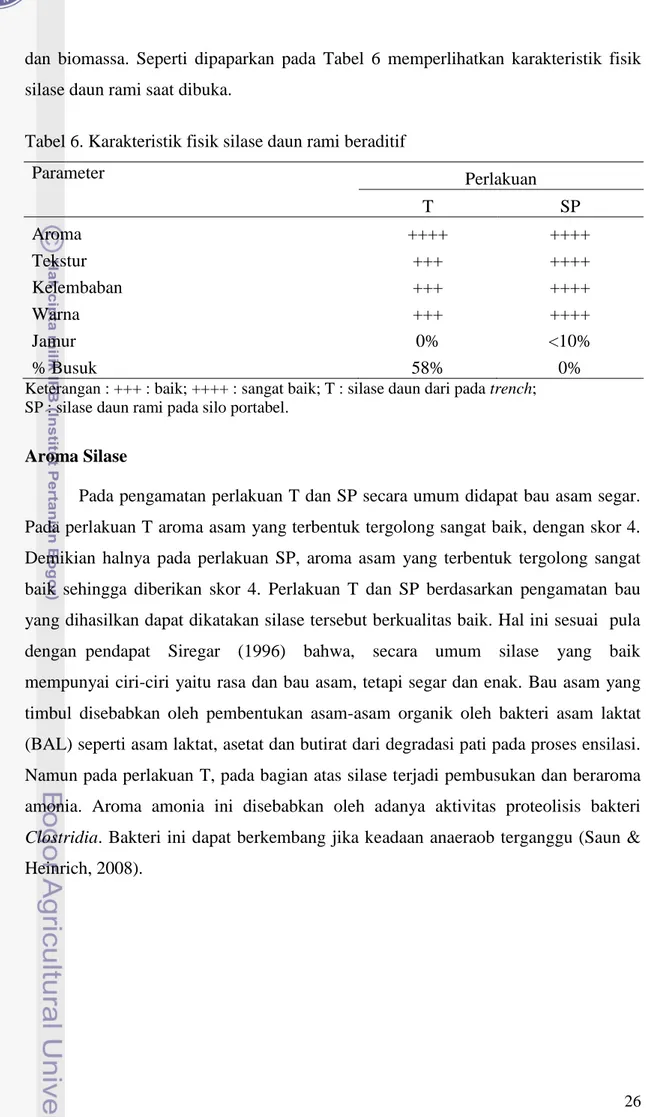

dan biomassa. Seperti dipaparkan pada Tabel 6 memperlihatkan karakteristik fisik silase daun rami saat dibuka.

Tabel 6. Karakteristik fisik silase daun rami beraditif

Parameter Perlakuan T SP Aroma ++++ ++++ Tekstur +++ ++++ Kelembaban +++ ++++ Warna +++ ++++ Jamur 0% <10% % Busuk 58% 0%

Keterangan : +++ : baik; ++++ : sangat baik; T : silase daun dari pada trench; SP : silase daun rami pada silo portabel.

Aroma Silase

Pada pengamatan perlakuan T dan SP secara umum didapat bau asam segar. Pada perlakuan T aroma asam yang terbentuk tergolong sangat baik, dengan skor 4. Demikian halnya pada perlakuan SP, aroma asam yang terbentuk tergolong sangat baik sehingga diberikan skor 4. Perlakuan T dan SP berdasarkan pengamatan bau yang dihasilkan dapat dikatakan silase tersebut berkualitas baik. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Siregar (1996) bahwa, secara umum silase yang baik mempunyai ciri-ciri yaitu rasa dan bau asam, tetapi segar dan enak. Bau asam yang timbul disebabkan oleh pembentukan asam-asam organik oleh bakteri asam laktat (BAL) seperti asam laktat, asetat dan butirat dari degradasi pati pada proses ensilasi. Namun pada perlakuan T, pada bagian atas silase terjadi pembusukan dan beraroma amonia. Aroma amonia ini disebabkan oleh adanya aktivitas proteolisis bakteri

Clostridia. Bakteri ini dapat berkembang jika keadaan anaeraob terganggu (Saun &

27

Tekstur dan Kelembaban

Salah satu karakteristik fisik silase berkualitas baik yaitu tekstur dan kelembaban. Silase berkualitas baik memiliki tekstur utuh (lepas). Pada pengamatan parameter tekstur dan kelembaban silase didapatkan perlakuan SP lebih baik dari perlakuan T. Pada perlakuan T tergolong kualitas baik dengan skor 3. Sedangkan perlakuan SP memiliki kualitas sangat baik dengan skor 4. Kedua perlakuan menghasilkan kelembaban dan tekstur silase yang baik, namun SP lebih baik dibandingkan T.

Saun & Heinrichs (2008) melaporkan bahwa kelembaban akan bervariasi di seluruh bagian silo. Keadaan ini disebabkan adanya udara yang masuk ke dalam silo sehingga aktivitas metabolisme organisme berjalan lagi. Selain dipengaruhi oleh aktivitas mikroorganisme selama proses fermentasi, tekstur dan kelembaban juga dipengaruhi oleh bentuk permukaan silo yang menentukan besarnya peluang terjadinya kontak antara silase dengan oksigen selama ensilasi. Permukaan silo yang luas memungkinkan terjadinya kontak lebih besar antara oksigen dengan silase lebih besar, sehingga kesempatan lebih besar pada peningkatan aktivitas mikroba.

Perlakuan T memiliki hasil pengamatan skor 3 karena kelembaban yang cukup tinggi dengan tekstur yang agak menggumpal. Bentuk permukaan silo menentukan terjadinya kontak antara silase dengan oksigen selama proses ensilasi.

Bunker silo dengan permukaan yang tidak teratur memiliki peluang lebih besar untuk

terjadinya kontak antara silase dengan udara (oksigen) , sehingga dapat terjadi peningkatan aktivitas mikroba pembusuk. Permukaan trench silo memiliki permukaan lebih luas dibandingkan perlakuan SP. Pada perlakuan T, luas permukaan yang kontak dengan udara bebas cukup luas. Dengan kontak terhadap oksigen maka aktivitas mikroorganisme pembusuk cukup tinggi. Pada perlakuan SP memiliki skor 4 karena permukaan kontak dengan oksigen lebih kecil dan lebih mudah ditangani, sehingga pada perlakuan SP tekstur dan kelembaban tergolong sangat baik.

Warna Silase

Silase masih mempunyai warna yang sesuai dengan warna silase yang berkualitas baik karena memiliki warna dari hijau kehitaman sampai dengan coklat. Menurut Siregar (1996) bahwa, secara umum silase yang baik mempunyai ciri-ciri

28

yaitu warna masih hijau atau kecoklatan. Pada perlakuan T warna silase hijau kecoklatan cenderung agak gelap sehingga perlakuan T diberi skor 3. Sedangkan pada perlakuan SP warna silase hijau kecoklaan cerah sehingga diberi skor 4. Menurut Saun dan Heinrichs (2008) menyatakan bahwa silase yang berkualitas baik akan memiliki warna seperti bahan asalnya.

Warna silase seperti bahan asalnya mengindikasikan tidak terjadi reaksi pembusukan atau pun karamelisasi yang dapat menurunkan kualitas silase(Saun & Heinrich, 2008). Reaksi pembusukan terjadi pada bagian permukaan pada perlakuan T. Warna pada bagian yang busuk ini cenderung coklat kehitaman. Warna coklat kehitaman ini diduga akibat reaksi pembusukan oleh aktivitas mikroba pembusuk.

Jamur dan Tingkat Kerusakan Silase

Parameter dalam karakteristik fisik lainnya yaitu keberadaan jamur dan tingkat kerusakan silase. Pada perlakuan T tidak terdapat jamur pada permukaan silase. Permukaan silase pada perlakuan T mengalami pembusukan karena aktivitas mikroba pembusuk. Keberadaan jamur yang berwarna putih dan merah dengan luasan kurang dari 10% luasan permukaan luar silase terdapat pada perlakuan SP. Jamur dapat tumbuh pada silase perlakuan SP dikarenakan kadar air yang cukup tinggi saat pembuatan silase yaitu lebih dari 60%.

Pengamatan komposisi biomassa pada perlakuan T didapatkan hasil kuantitas silase yang mengalami pembusukan sebesar 58,51%, sedangkan yang tidak membusuk 41,48%. Pada perlakuan SP tidak ada pembusukan. Pada proses ensilasi toleransi kerusakan akibat pembusukan yaitu antara 4-12% dari total silase (Church, 1988). Dilihat dari kuantitas pada perlakuan T banyak terjadi pembusukan, hal ini berdampak kurang baik secara ekonomis biaya produksi pembuatan silase.

Pada perlakuan T, cukup banyak faktor lingkungan yang tidak dapat dikendalikan selama penelitian, sehingga terjadi pembusukan yang cukup banyak. Seperti adanya aktivitas organisme pembusuk yang merusak bagian permukaan silase. Organisme tersebut dapat hidup karena ada udara (oksigen) yang masuk ke dalam silo, baik karena bentuk permukaan silo, kerenggangan penutup terpal dan hewan lain yang merusak terpal penutup. Perlu dilakukan langkah antisipasi terjadinya kerusakan silase yang cukup besar, salah satunya dengan melakukan