6

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Irritable Bowel Syndrome 2.1.1 Definisi

IBS merupakan gangguan gastrointestinal umum yang ditandai dengan nyeri abdomen yang berulang dengan perubahan kebiasaan usus (diare, konstipasi ataupun keduanya) tanpa adanya penyakit yang menyebabkan gejala semacam ini (Chey, Kurlander & Eswaran, 2015; Moayyedi et al., 2017). Berdasarkan kriteria Rome IV, IBS ditandai dengan adanya nyeri abdomen berulang yang berhubungan dengan buang air besar, perubahan frekuensi buang air besar, atau perubahan bentuk tinja yang setidaknya dialami satu kali dalam seminggu selama 3 bulan terakhir dengan onset gejala setidaknya 6 bulan sebelum didiagnosis (Ford, Lacy & Talley, 2017). IBS diklasifikasikan menjadi empat tipe berdasarkan konsistensi tinja, yaitu IBS dominan konstipasi (IBS-C), IBS dominan diare (IBS-D), IBS dengan kebiasaan buang air besar campuran (IBS-M), dan IBS tidak dapat diklasifikasikan (IBS-U) (Lacy & Patel, 2017).

2.1.2 Etiologi

Penyebab IBS sampai saat ini belum diketahui secara pasti, tetapi banyak penelitian menemukan faktor penyebab terjadinya IBS yaitu gangguan motilitas, intoleransi makanan, abnormalitas interaksi sumbu otak-usus, hipersensitivitas viseral, dan pasca infeksi usus. Pada IBS pasca infeksi

biasanya keluhan muncul setelah 1 bulan terinfeksi dengan penyebab tersering yaitu virus, giardia atau amoeba (Setiati et al., 2014).

2.1.3 Epidemiologi

Prevalensi IBS di setiap wilayah geografis bervariasi, secara umum prevalensi IBS dilaporkan sebesar 11,2%. Prevalensi IBS di Eropa dan Amerika Utara sebesar 10-20%, sedangkan di wilayah Asia prevalensi IBS antara 6,8% - 33,3%. Di Asia, IBS sering terjadi pada kelompok usia muda dan dapat terjadi pada pria maupun wanita. Prevalensi IBS di negara – negara pada wilayah Asia seperti Malaysia, India, dan Bangladesh yaitu 11-14%, 4,2-7,5%, dan 7,7-12,9% (Gwee, Ghoshal & Chen, 2018; Rahman, Mahadeva & Ghoshal, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Indonesia pada remaja usia 10-18 tahun dilaporkan bahwa prevalensi IBS sebesar 32,2% dari 180 responden yang diteliti dengan didominasi IBS-D dengan prevalensi 39,7%, IBS-C 37,9%, dan IBS-M 22,4% (Kesuma, 2017).

2.1.4 Faktor risiko 1. Usia

Beberapa penelitian statistik menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan pada kelompok usia tertentu yang terdiagnosis IBS. Namun, pada penelitian klinis menunjukkan bahwa IBS lebih umum terjadi pada kelompok usia dibawah 25 tahun (Qureshi et al., 2016).

2. Jenis kelamin

Beberapa penelitian seperti di Pakistan dan Malaysia melaporkan bahwa prevalensi IBS lebih tinggi terjadi pada wanita dibandingkan pada

pria. Penelitian lain menunjukkan bahwa 41,5% prevalensi IBS terjadi pada wanita, sedangkan pada pria sebesar 13,8%. Di sisi lain, penelitian di Korea menunjukkan prevalensi IBS pada pria lebih besar dibandingkan pada wanita dengan prevalensi 45% dan 25%. Wanita lebih berisiko terkena IBS karena selama siklus menstruasi dan saat hamil wanita mengalami gejala yang serupa dengan gejala IBS. Hormon seks wanita yang bersirkulasi mungkin memiliki peranan dalam menginduksi gejala gastrointestinal pada wanita. (Qureshi et al., 2016; Hasler, 2003).

Pada saat menstruasi, terjadi peningkatan transit makanan pada sistem gastrointestinal selama fase luteal. Hormon estrogen memberikan efek motilitas gastrointestinal dan memodulasi persepsi nyeri melalui sejumlah mekanisme yang melibatkan sistem sensorik aferen, sistem opiatergik, dan serotonergik, sedangkan hormon progesteron memediasi relaksasi otot polos. Selama fase luteal yang lebih lanjut, terjadi penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron yang dikaitkan dengan peningkatan ekspresi reseptor serotonin di kolon yang mengarah pada peningkatan gejala gastrointestinal dan sensitivitas viseral. Selain itu, hormon estrogen dapat menyebabkan degranulasi sel mast sehingga terjadi pelepasan mediator inflamasi dan peningkatan sensitivitas viseral. Hormon estrogen juga memodulasi reseptor kortisol dalam saraf enterik selama respons stres sehingga terjadi peningkatan sensitivitas viseral (Bharadwaj et al., 2015). Pada saat hamil, kadar hormon estrogen dan progesteron akan tinggi. Suatu penelitian menunjukkan saat hamil, hormon estrogen dan

progesteron bekerja secara sinergis menyebabkan degenerasi ritme gelombang lambat lambung dan menunda waktu transit tinja di kolon tikus (Hasler, 2003).

3. Kebiasaan makan

Kebiasaan makan dan keseimbangan makanan yang dikonsumsi memiliki keterlibatan sebagai pencetus IBS. Beberapa penelitian menunjukkan makanan berlemak, alkohol, kafein, dan laktosa dapat memperburuk gejala gastrointestinal. Makanan pedas dan asin juga dapat meningkatkan risiko terjadinya IBS. Sebuah penelitian di Jepang menunjukkan bahwa wanita yang menderita IBS lebih sering mengkonsumsi makanan olahan dan lebih sedikit mengkonsumsi sayuran, buah, susu, dan ikan dibandingkan pada pria. Pada penelitian lain menyebutkan terdapat hubungan antara alergi atau hipersensitivitas pada makanan tertentu dengan kejadian IBS (Qureshi et al., 2016).

Intoleransi terhadap karbohidrat yang kurang diserap dengan baik seperti laktosa, fruktosa, sorbitol, dan gula alkohol lainnya memiliki peranan dalam timbulnya IBS dengan memicu gejala kram perut, diare, dan kembung. Karbohidrat yang tidak atau kurang dicerna mampu menginduksi perubahan motilitas dan sekresi usus (Hayes, Fraher & Quigley, 2014). Intoleransi terhadap gluten juga diketahui sebagai risiko timbulnya IBS. Gluten merupakan sekelompok protein imunogenik yang terdapat dalam gandum dan mampu menyebabkan penyakit celiac, penyakit autoimun, dan radang pada orang yang secara genetik memiliki

kerentanan. Gluten yang tidak cukup terdegradasi oleh protease usus mampu meninggalkan peptida yang tidak tercerna sehingga menimbulkan mekanisme imun yang penting dalam timbulnya IBS. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa sensitivitas terhadap gluten menginduksi pelepasan asetilkolin sehingga terjadi peningkatan kontraktilitas otot polos, perubahan fungsi barier, dan hipersekresi dengan peningkatan transportasi ion dan pergerakan air sehingga terjadi disfungsi usus (Volta et al., 2016).

4. Olahraga

Sebuah penelitian di Arab Saudi menemukan bahwa mahasiswa yang tidak melakukan latihan fisik memiliki risiko untuk mengalami IBS. Prevalensi mahasiswa yang mengalami IBS sebesar 37,3% dibandingkan mahasiswa yang tidak mengalami IBS sebesar 26,1% (Qureshi et al., 2016).

5. Stres, kecemasan dan depresi

Stres fisik dan psikologis merupakan faktor utama sebagai penyebab IBS. Mekanisme stres dalam mempengaruhi IBS belum diketahui secara pasti, tetapi dipastikan adanya perubahan respon sistem saraf pusat sehingga menimbulkan manifestasi IBS. Beberapa penelitian menemukan bahwa prevalensi individu yang mengalami IBS disertai dengan kecemasan dan depresi cukup tinggi (Qureshi et al., 2016).

Pada pasien IBS dilaporkan mengalami penurunan kualitas tidur, penurunan aktivitas tidur gelombang lambat atau tidur nyenyak, dan peningkatan interupsi saat tidur sehingga menyebabkan kantuk pada siang hari. Sebuah penelitian di Arab Saudi menemukan bahwa mahasiswa kedokteran yang tidur kurang dari 8 jam atau mengalami insomnia memiliki risiko lebih tinggi terkena IBS (Qureshi et al., 2016).

7. Merokok dan alkohol

Beberapa penelitian menunjukkan tidak ada hubungan yang cukup signifikan antara merokok dan konsumsi alkohol dengan terjadinya IBS. Meskipun demikian, penelitian di India melaporkan terdapat sedikit hubungan antara merokok dengan IBS dan tidak ada hubungan antara konsumsi alkohol dengan IBS (Qureshi et al., 2016). Konsumsi alkohol diketahui tidak memiliki keterkaitan dengan terjadinya IBS namun beberapa penelitian yang mengamati gejala gastrointestinal terkait diet melaporkan peran alkohol pada gejala gastrointestinal di antara pasien IBS. Alkohol dan metabolitnya diketahui mempengaruhi motilitas, penyerapan, dan permeabilitas usus. Pada penggunaan alkohol kronis menunjukkan malabsorbsi karbohidrat, lemak, protein, dan xylose (Reding et al., 2013). Penelitian terbaru menyebutkan merokok memiliki hubungan yang signifikan dengan gejala gastrointestinal secara fungsional seperti nyeri perut, sembelit, dan rasa kembung. Para ahli berspekulasi bahwa merokok dapat meningkatkan risiko atau memperburuk gejala IBS karena

efek negatifnya pada sistem gastrointestinal terutama pada kerja motilitas kolon (Sirri, Grandi & Tossani, 2017).

8. Obat – obatan

Penggunaan nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) dan proton pump inhibitors (PPI) diketahui berperan dalam terjadinya IBS. Penggunaan NSAID diketahui meningkatkan permeabilitas usus sehingga memungkinkan antigen luminal memasuki lamina propia dan memunculkan reaksi imun dan inflamasi. Penggunaan PPI berperan dalam patogenesis IBS melalui perubahan komposisi mikrobiota usus dan permeabilitas usus. Selective Serotonon Reuptake Inhibitor (SSRI) juga diketahui berperan dalam timbulnya IBS pada pasien psikiatri (Keszthelyi et al., 2012).

9. Diabetes Melitus

Diabetes melitus adalah sekelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia akibat kerusakan sekresi insulin maupun kerja insulin. Hiperglikemia kronis pada diabetes dikaitkan dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi, dan kerusakan berbagai organ. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sekitar 70-75% dari pasien diabetes setidaknya memiliki satu gejala gastrointestinal. Selain itu, prevalensi prediabetes pada pasien IBS lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Hiperglikemia mampu merusak motilitas lambung dan usus kecil melalui penghambatan saraf vagal-kolinergik atau dengan mengubah osmolaritas serum dan sekresi peptida pada sistem gastrointesinal. Di sisi lain,

gangguan motilitas seperti IBS dapat menimbulkan disregulasi kadar glukosa postprandial. Suatu penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan has-miR-106b, has-miR-26a, dan has-miR-29b pada diabetes melitus tipe 2 dengan IBS-D. MiR-29 adalah faktor pengaturan penting dalam metabolisme normal dan dapat mewakili target terapi baru dalam sindrom metabolik, microRNA-26a mengatur sensitivitas insulin dan metabolisme glukosa dan lipid sedangkan microRNA-106b dilaporkan berkorelasi erat dengan resistensi insulin otot rangka dan diabetes melitus tipe 2 (Tao et al., 2016).

2.1.5 Patofisiologi

Patofisiologi IBS sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Penelitian tentang patofisiologi IBS akhir – akhir ini berfokus pada beberapa patogenesis IBS seperti perubahan motilitas usus, hipersensitivitas viseral, perubahan sumbu otak - usus, pasca infeksi gastroenteritis, faktor genetik, dysbiosis, faktor makanan, dan sel enteroendokrin (Chong et al., 2019; Lee & Park, 2014).

1. Perubahan motilitas usus

Gejala IBS sering disebabkan karena perubahan motilitas usus yang didorong oleh stres melalui sumbu otak - usus. Perubahan motilitas pada pasien IBS kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan metabolisme serotonin. Serotonin memiliki peran dalam mengendalikan motilitas gastrointestinal. Pada pasien IBS-D memiliki kadar serotonin yang tinggi

sementara pada pasien IBS-C memiliki kadar serotonin yang rendah (Chong et al., 2019).

2. Hipersensitivitas viseral

Hipersensitivitas viseral mampu menimbulkan gejala IBS seperti nyeri perut, gangguan motorik gastrointestinal yang mengarah pada perubahan pola buang air besar. Sensitivitas viseral pada IBS meningkat saat stres dan menurun setelah mendapat asupan makanan (Lee & Park, 2014). Patofisiologi hipersentivitas viseral sampai saat ini belum diketahui secara pasti, tetapi banyak faktor terlibat dalam perubahan sensitivitas viseral termasuk dysbiosis, komunikasi otak - usus, faktor makanan, faktor genetik, inflamasi, faktor imunitas, dan permeabilitas usus. Pasien dengan hipersensitivitas viseral cenderung memiliki nilai ambang nyeri distensi kolon yang lebih rendah sehingga saat ada stimulus normal akan mengintensifkan rasa sakit tersebut. Di sisi lain, sensitisasi aferen perifer distal terutama aferen serosal dan mesenterika dalam jalur splanknik dapat menjadi faktor yang mendasari hipersensitivitas viseral pada pasien IBS (Chong et al., 2019).

3. Perubahan sumbu otak - usus

Sumbu otak - usus merupakan komunikasi dua arah antara otak dan usus. Komunikasi antara otak dan usus melalui komponen saraf (sistem saraf pusat, sistem saraf otonom, dan sistem saraf enterik), sistem endokrin (HPA axis), komponen imun (sitokin), dan komponen gastrointestinal (mikrobiota, barier usus, dan respon imun usus).

Gangguan sumbu otak – usus mendorong patogenesis pada gangguan neurodegeneratif dan gangguan gastrointestinal. Gangguan di usus seperti mikrobioma yang berbahaya dan radang usus mampu memberikan umpan balik negatif pada otak sehingga mempengaruhi aktivitas otak. IBS dianggap sebagai gangguan yang cukup sensitif terhadap stres. Efek utama stres pada sistem gastrointestinal yaitu motilitas dan permeabilitas usus, sensitivitas viseral, respon imun, dan komposisi mikrobiota usus. Mekanisme yang mendasari terjadinya efek tersebut kemungkinan melalui sekresi sitokin pro-inflamasi seperti IL-6 dan IL-8 yang mengaktifkan HPA axis dan sumbu hipotalamus – sistem saraf otonom sehingga memicu pelepasan CRF, hormon adrenokortikotropik, dan kortisol sehingga mempengaruhi homeostasis usus (Chong et al., 2019). 4. Pasca infeksi gastroenteritis

Gangguan gastroenteritis diketahui dapat sembuh dalam beberapa hari, tetapi sekitar 10% mengalami gejala persisten (nyeri perut atau diare) yang kemudian dapat berkembang menjadi IBS. Pada pasien gastroenteritis akut kejadian IBS dapat meningkat hingga enam atau tujuh kali lipat. Mekanisme terjadinya IBS pasca infeksi masih belum jelas namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa reaksi inflamasi, polimorfisme genetik pada gen terkait respon imun terhadap patogen infeksi, dan fungsi imunitas memiliki kontribusi terjadinya IBS pasca infeksi. Inflamasi tingkat rendah diakui sebagai patofisiologi utama IBS pasca infeksi. Suatu penelitian melaporkan pada pasien pasca Campylobacter gastroenteritis

menunjukkan peningkatan leukosit, limfosit, sel mast, dan sel endokrin. Infiltrasi dan aktivasi sel mast pasca infeksi sering mengakibatkan inflamasi mukosa dan kemungkinan berkembang menjadi IBS pasca infeksi. Beberapa penelitian menunjukkan inflamasi dan sel imun berperan dalam sistem neuroendokrin usus yang mengontrol fungsi motorik dan sensorik gastrointestinal (Lee & Park, 2014).

Pada pasien IBS pasca infeksi memiliki keterkaitan dengan persistensi kelainan mukosa, hiperplasia sel enterokromaffin, dan peningkatan permeabilitas mukosa termasuk peradangan usus. Peningkatan permeabilitas usus mampu memfasilitasi transfer antigen melalui mukosa usus sehingga mengarah pada kaskade inflamasi yang ditandai dengan peningkatan jumlah sel imun. Sekresi serotonin dari sel enterokromaffin bekerja untuk mengatur sistem kekebalan usus. Penelitian lain menyebutkan pasien IBS pasca infeksi juga terjadi peningkatan sitokin proinflamasi dalam plasma dan ekspresi IL-1β mRNA yang secara signifikan lebih besar di mukosa rektal pada pasien dengan gejala IBS setelah gastroenteritis akut (Lee & Park, 2014).

5. Faktor genetik

Beberapa penelitian menemukan perubahan pada gen genetik pasien IBS seperti mutasi pada gen SC5NA (sodium channel protein type 5 subunit alpha), KDELR2 (KDEL endoplasmic reticulum protein retaining receptor 2), dan GRID2IP (glutamate receptor, ionotropic, delta 2 (GRID2) interacting protein). Gen SC5NA merupakan gen yang

mengkode saluran ion natrium yang berhubungan dengan nyeri perut pada pasien IBS. Selain itu, terjadi peningkatan single nucleotide polymorphism (SNP) pada gen yang berhubungan dengan patogenesis IBS seperti gen pengkodean sinyal serotonin, regulasi imunitas, fungsi barier epitel, sintesis asam empedu, reseptor cannabinoid, dan TNF superfamily member 15 (TNFSF15) (Chong et al., 2019).

6. Dysbiosis

Dalam keadaan normal, barier usus akan membatasi mikroba masuk ke lumen usus sehingga respon imun homeostatis diinduksi untuk mempertahankan integritas dan toleransi barier usus terhadap mikroba komensal. Ketika barier usus ditembus oleh mediator inflamasi akibat suatu patogen yang memicu reaksi imun maka terjadi reaksi inflamasi yang mempengaruhi lingkungan usus dan mengubah mikrobiota usus. Perubahan mikrobiota usus dapat berkontribusi pada patogenesis IBS dengan mengubah imunitas dan integritas usus, memodulasi persimpangan neuromuskular usus dan sumbu otak – usus. Beberapa penelitian mengkaitkan patogenesis IBS dengan dysbiosis. Dysbiosis merupakan kondisi yang mengacu pada penurunan atau kehilangan keanekaragaman mikroba usus karena perubahan bakteri komensal menjadi patogen dalam usus manusia. Pada pasien IBS diketahui terjadinya pengurangan bakteri yang bermanfaat seperti spesies Lactobacilli dan Bifidobacteria (Chong et al., 2019). Dysbiosis mampu menyebabkan proses fermentasi usus yang abnormal pada pasien IBS

sehingga jumlah asam lemak rantai pendek berkurang. Pada tinja pasien IBS diamati bahwa terjadinya pengurangan bakteri yang memproduksi dan memetabolisme laktat serta bakteri yang mengkonsumsi hidrogen. Mikrobiota yang berperan pada pasien IBS diketahui lebih banyak menghasilkan sulfida dan hidrogen dibandingkan butirat. Pengurangan asam lemak rantai pendek ini berkaitan dengan IBS-C. Dysbiosis juga juga mampu menyebabkan produksi metana yang berlebihan sehingga memperlambat transit di kolon dan berkontribusi terjadinya konstipasi pada IBS (Holtman, Ford & Talley, 2016).

7. Faktor makanan

Makanan memiliki partisipasi dalam patogenesis IBS melalui modulasi lingkungan dalam usus seperti penurunan fermentasi di kolon, dysbiosis, dan berkurangnya aktivasi antigen oleh sistem imunitas usus. Produk makanan yang rusak mempengaruhi fisiologis usus seperti motilitas, permeabilitas, sumbu otak - usus, regulasi sistem imun, fungsi neuroendokrin, mikrobioma, dan sensitivitas viseral. Pada pasien IBS ditemukan bahwa gluten mampu menimbulkan nyeri perut dan gejala lain terkait gangguan pada IBS. Efek gluten pada IBS yaitu perubahan permeabilitas usus dan aktivasi sistem saraf otonom dan enterik. Karbohidrat yang tidak diserap dengan baik diketahui memproduksi gas secara berlebihan sehingga menimbulkan gejala kembung pada IBS. Selain itu, efek osmotik oleh karbohidrat yang tidak diserap dengan baik meningkatkan cairan intraluminal sehingga menyebabkan distensi

gastrointestinal dan merangsang motilitas usus yang abnormal (Chong et al., 2019).

8. Sel enteroendrokrin

Abnormalitas pada sel enteroendokrin dapat menyebabkan gangguan pada sistem gastrointestinal seperti motilitas dan sensitivitas viseral. Sel enteroendokrin mengeluarkan berbagai zat bioaktif seperti gastrin, sekretin, stomatostatin, kolesistokinin, kromogranin, dan serotonin. Sel enteroendokrin yang paling dominan adalah sel enterokromaffin yang tersebar di seluruh lapisan mukosa usus. Sel enterokromaffin merupakan sel yang mensintesis, menyimpan, dan melepaskan serotonin. Serotonin mempengaruhi motilitas usus dan sensitivitas viseral melalui aktivasi reseptor yang terdapat pada saraf enterik dan aferen sensorik. Pada pasien IBS-D dan IBS pasca infeksi terjadi peningkatan pelepasan serotonin sedangkan pada pasien IBS-C terjadi gangguan pelepasan serotonin (Lee & Park, 2014).

2.1.6 Stres mempengaruhi IBS

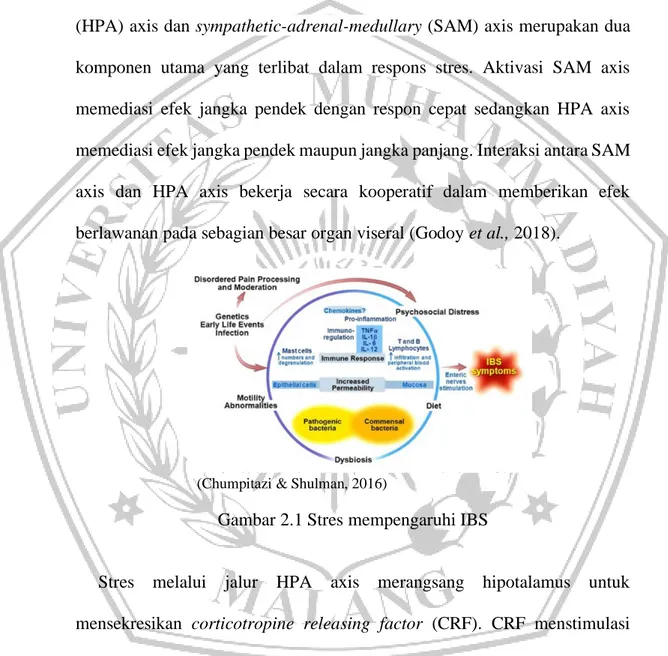

Stres merupakan tekanan psikologis yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kemampuan adaptif dan tuntutan dalam lingkungan perspektif seseorang. Stres merupakan salah satu patogenesis utama sebagai penyebab IBS. Faktor – faktor psikiatri yang dapat memperburuk gejala IBS seperti kecemasan, depresi, dan gangguan somatisasi. Berdasarkan suatu penelitian dilaporkan bahwa stres berat memiliki hubungan yang cukup tinggi terhadap kejadian IBS dibandingkan stres ringan dengan prevalensi 20,3%

dan 6,3% (Song et al., 2012). Mekanisme stres dalam mempengaruhi IBS dijelaskan melalui sumbu otak - usus dengan tiga tingkat interaksi yang kompleks antara sistem saraf pusat, sistem saraf otonom, dan sistem saraf enterik (Fuentes & Christianson, 2018). Hipothalamus–pituitary-adrenal (HPA) axis dan sympathetic-adrenal-medullary (SAM) axis merupakan dua komponen utama yang terlibat dalam respons stres. Aktivasi SAM axis memediasi efek jangka pendek dengan respon cepat sedangkan HPA axis memediasi efek jangka pendek maupun jangka panjang. Interaksi antara SAM axis dan HPA axis bekerja secara kooperatif dalam memberikan efek berlawanan pada sebagian besar organ viseral (Godoy et al., 2018).

(Chumpitazi & Shulman, 2016)

Gambar 2.1 Stres mempengaruhi IBS

Stres melalui jalur HPA axis merangsang hipotalamus untuk mensekresikan corticotropine releasing factor (CRF). CRF menstimulasi hipofisis anterior untuk mensekresikan adrenocorticotropic hormone (ACTH) ke dalam sirkulasi sistemik. Kemudian, ACTH menstimulasi korteks adrenal untuk mensekresikan hormon kortisol. Aktivasi kortisol mampu memberikan umpan balik negatif pada HPA axis dengan berikatan reseptor

glukokortikoid dan mineralkortikoid yang banyak diekpresikan di hipotalamus, hippocampus, nukleus sentral amygdala, dan korteks prefrontral (Fuentes & Christianson, 2018). Stres disebabkan oleh hipoaktivasi korteks prefrontal ventromedial sehingga terjadi aktivasi berlebihan pada amygdala. Ketidakseimbangan ini menyebabkan peningkatan emosi negatif dan membatasi kerja korteks prefrontal ventromedial dalam mengendalikan emosi (Motzkin et al., 2016). Hal ini sesuai dengan adanya peningkatan kadar kortisol pada pasien IBS (Chumpitazi & Shulman, 2016).

Stres mampu meningkatkan corticotropine releasing factor (CRF) yang merupakan neuromediator utama saat stres. CRF bekerja sebagai hormon hipofisiotropik dan neurotransmitter yang bekerja secara eksitasi di beberapa area otak seperti hippocampus, korteks, locus coeruleus (LC), dan nukleus hipotalamus. CRF berikatan dengan reseptor CRF 1 dan CRF 2 (Pellisier & Bonaz, 2017). Reseptor CRF 1 banyak diekspresikan dalam jaringan seperti jaringan adrenal, jaringan adiposa, gonad, endometrium, miometrium, plasenta, kulit, limpa, dan sel spesifik pada sistem imunitas tubuh sedangkan reseptor CRF2 banyak di ekspresikan di kulit dan otot. CRF cenderung berikatan dengan reseptor CRF1 karena memiliki afinitas sepuluh kali lebih tinggi daripada reseptor CRF2 (Fuentes & Christianson, 2018). Reseptor CRF1 memediasi perilaku seperti kecemasan sedangkan reseptor CRF2 memediasi efek ansiolitik. Sistem CRF memainkan peranan penting dalam mengkoordinasikan respon otonom, endokrin, dan perilaku terhadap stres. Efek stres pada sistem gastrointestinal dengan menginduksi perubahan

motilitas, sekresi, sensitivitas viseral, dan respon inflamasi lokal melalui reseptor CRF 1 dan CRF2. Disfungsi regulasi HPA axis menyebabkan perubahan keseimbangan pengikatan CRF terhadap reseptor, CRF lebih dominan untuk berikatan dengan reseptor CRF 1 sehingga mengarah pada peningkatan motilitas kolon, sensitivitas viseral dan mengaktivasi kecemasan di amigdala pada pasien IBS (Pellisier & Bonaz, 2017).

Stres melalui jalur SAM axis akan mengeluarkan epinefrin dan norepinepfrin dari medula adrenal. Proyeksi langsung dari paraventricular nucleus (PVN), locus coeruleus (LC), dan rostal ventrolateral medulla (RLM) ke preganglion saraf simpatis yang terdapat pada dorsal kolum sel intermediolateral di medula spinalis (regio torakolumbalis). Saraf simpatis mampu mengaktivasi pensinyalan yang menyebabkan perubahan pada pembuluh darah, kelenjar, organ viseral, dan otot polos. Setiap serat preganglion terhubung dengan banyak postganglion saraf yang terletak di ganglia saraf spinal atau inti paravertebral simpatik. Saraf simpatis yang bersinaps langsung dengan sel chromaffin pada medula adrenal akan mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan kemampuan simpatis dalam mempengaruhi respon viseral. Epinefrin dan norepinefrin berinteraksi dengan reseptor adrenergik di sel otot polos dan saraf yang tersebar luas di sistem saraf pusat. Pelepasan norepinefrin mampu mengkoordinasikan dan memodulasi respon otonom, endokrin, dan neuroendokrin (Godoy et al., 2018). Peningkatan epinefrin dan norepinefrin ditunjukkan dengan peningkatan aktivasi saraf simpatis dan gangguan pada

saraf parasimpatis yang menyebabkan disfungsi sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom memediasi komunikasi antara otak dan sistem gastrointestinal serta memodulasi dan mengkoordinasikan fungsi motorik, sekresi, dan imunologis sistem gastrointestinal (Mazur et al., 2012). Hal ini sesuai dengan adanya peningkatan kadar norepinefrin dan epinefrin pada pasien IBS (Burr et al., 2009).

Efek stres pada gastrointestinal dimediasi oleh sistem saraf otonom dan sistem CRF (Pellisier & Bonaz, 2017). Stres mampu mengaktivasi sel mast yang merangsang pelepasan mediator seperti sitokin, histamin, nerve growth factor (NGF), prostaglandin, protease, tryptase, dan zat bioaktif lainnya. Mediator yang diaktivasi oleh sel mast menyebabkan disfungsi epitel dan neuromuskular sehingga mengarah pada hipersensitivitas viseral, perubahan motilitas, dan peningkatan permeabilitas usus. Saraf enterik memiliki reseptor untuk mediator sel mast yang mengarah pada aktivasi nosiseptor sehingga terjadi hipersensitivitas viseral. Hal ini sesuai dengan adanya peningkatan jumlah sel mast di serabut saraf yang berkorelasi dengan gejala nyeri perut pada pasien IBS (Chumpitazi & Shulman, 2016). Peningkatan permeabilitas usus atau terjadinya disfungsi barier epitel usus memudahkan translokasi antigen ke dalam lamina propia sehingga meningkatkan sensitisitas nosiseptor yang berkembang menjadi hipersensitivitas viseral (Pellisier & Bonaz, 2017). Stres dalam mengaktivasi sitokin pro inflamasi selain melalui peningkatan sel mast juga dapat melalui peningkatan jumlah sel limfosit seperti limfosit B, limfosit CD3+, limfosit CD8+, limfosit CD25+, dan limfosit T. Sitokin pro

inflamasi yang diaktivasi seperti, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-8, IL-6, IL-10, IL-12, IFN- γ, NGF, dan TNF-α. Aktivasi sitokin pro inflamasi ini berpengaruh pada hipersensitivitas viseral dan eksaserbasi gejala IBS (Chumpitazi & Shulman, 2016; Fuentes & Christianson, 2018). Selain itu, mekanisme hipersensitivitas viseral kemungkinan disebabkan oleh disfungsi sel endokrin gastrointestinal sehingga merangsang sistem sensorik untuk melepaskan berbagai hormon seperti serotonin, histamin, somatostatin, ghrelin, gastrin, kolesistokinin, oxyntomodulin, motilin, dan neurotensin ke dalam lamina propia (Pellisier & Bonaz, 2017).

Stres mempengaruhi perubahan kadar serotonin melalui transporter serotonin (SERT) sehingga terjadi perubahan kadar serotonin pada sel enterokromaffin ataupun melalui metabolisme tryptophan. Serotonin merupakan pensinyalan utama dalam komunikasi otak - usus baik pada sistem saraf enterik maupun sistem saraf pusat. Serotonin adalah neurotransmitter bioamine yang penting untuk memodulasi motilitas usus, inflamasi, dan sekresi. Sintesis serotonin melalui metabolisme tryptophan dengan bantuan enzim indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) dan tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO). Pada pasien IBS terjadi peningkatan aktivitas enzim IDO dan TDO. Suatu penelitian menemukan adanya peningkatan kadar serotonin yang cukup tajam pada biopsi rektal orang dewasa dengan IBS-D sedangkan pada pasien IBS-C cenderung terjadi penurunan kadar serotonin (Chumpitazi & Shulman, 2016; Kennedy et al., 2014).

Stres mampu menyebabkan terjadinya dysbiosis atau perubahan mikrobiota usus dengan berkurangnya bakteri baik terutama spesies Lactobacillus dan Bifidobacteria. Stres akan mengaktivasi beberapa sel efektor seperti sel imun, sel enterokromaffin, sel intersisial cajal, dan sel otot polos yang bekerja secara langsung mempengaruhi komposisi mikrobiota usus atau secara tidak langsung dengan memodulasi fungsi gastrointestinal seperti motilitas usus, peningkatan sensitivitas usus, permeabilitas usus, dan integritas respon imun. Pengaruh mikrobiota dalam motilitas usus bergantung pada interaksi bakteri dengan sistem gastrointestinal melalui reseptor pada sel epitel seperti toll like receptor (TLR) dan nucleotide-binding oligomerization domain (NOD) atau melalui translokasi bakteri sehingga antigen mampu masuk ke dalam submukosa untuk merangsang sistem imunitas mukosa yang menginduksi perubahan imunitas dan sifat fisologis usus. Pengaruh mikrobiota dalam hipersensitivitas viseral melalui peningkatan modulasi sensorik viseral di reseptor cannabinoid tipe 2 dan tryptophan hydroxylase 1 (TPH1). Modulasi sensorik viseral dari sistem saraf enterik tersebut diterima di tanduk posterior sumsum tulang belakang yang kemudian ditransmisikan ke supraspinal dan diintegrasikan di korteks sebagai persepsi nyeri. Modulasi sensorik viseral dari sistem saraf enterik juga terhubung ke sistem saraf otonom yang berinteraksi dengan HPA axis sehingga mempengaruhi fungsi motorik dan sensorik viseral (Distrutti et al., 2016).

2.1.7 Diagnosis

Kriteria Manning merupakan kriteria IBS pertama yang diperkenalkan secara luas sejak tahun 1978. Kriteria Manning mulai jarang digunakan karena tidak mampu membedakan antara IBS-C dan IBS-D yang penting dalam pengembangan pengobatan dan perawatan pada pasien. Saat ini, kriteria Rome IV merupakan kriteria terbaru yang sering digunakan untuk mendiagnosis IBS. Kriteria Rome telah diperkenalkan sejak tahun 1992 dan terus mengalami perkembangan untuk menyesuaikan gejala pada IBS (Lacy & Patel, 2017). Berdasarkan kriteria Rome IV, Gejala IBS yaitu nyeri abdomen berulang yang rata – rata terjadi ≥ 1 kali dalam seminggu selama 3 bulan terakhir dengan onset gejala setidaknya 6 bulan sebelum didiagnosis dan berhubungan dengan ≥ 2 kriteria dibawah ini:

1. Berhubungan dengan buang air besar

2. Berhubungan dengan perubahan frekuensi buang air besar

3. Berhubungan dengan perubahan bentuk atau tampilan tinja (Schmulson & Drossman, 2017).

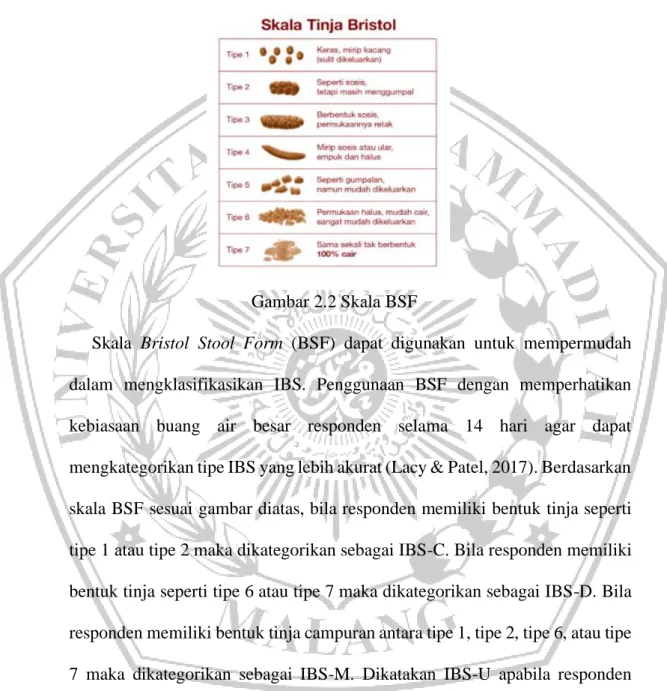

IBS diklasifikasikan menjadi empat tipe berdasarkan konsistensi tinja, yaitu IBS dominan konstipasi (IBS-C), IBS dominan diare (IBS-D), IBS dengan kebiasaan buang air besar campuran (IBS-M), dan IBS tidak dapat diklasifikasikan (IBS-U). Dikatakan IBS – C apabila tinja keras ≥ 25% dan tinja lunak ≤ 25%. Dikatakan IBS- D apabila tinja keras ≤ 25% dan tinja lunak ≥ 25%. Dikatakan IBS - M apabila pasien mengalami konstipasi dan diare atau dapat didefinisikan apabila tinja keras ≥ 25% dan tinja lunak ≥

25%. Dikatakan IBS - U apabila tinja keras ≤ 25% dan tinja lunak ≤ 25%, IBS – U juga didefinisikan apabila pasien tidak memenuhi kriteria IBS tipe lainnya (Lacy & Patel, 2017).

Gambar 2.2 Skala BSF

Skala Bristol Stool Form (BSF) dapat digunakan untuk mempermudah dalam mengklasifikasikan IBS. Penggunaan BSF dengan memperhatikan kebiasaan buang air besar responden selama 14 hari agar dapat mengkategorikan tipe IBS yang lebih akurat (Lacy & Patel, 2017). Berdasarkan skala BSF sesuai gambar diatas, bila responden memiliki bentuk tinja seperti tipe 1 atau tipe 2 maka dikategorikan sebagai IBS-C. Bila responden memiliki bentuk tinja seperti tipe 6 atau tipe 7 maka dikategorikan sebagai IBS-D. Bila responden memiliki bentuk tinja campuran antara tipe 1, tipe 2, tipe 6, atau tipe 7 maka dikategorikan sebagai IBS-M. Dikatakan IBS-U apabila responden jarang mengalami perubahan bentuk tinja. Kriteria BSF tipe 3, 4, dan 5 merupakan bentuk tinja normal (Blake, Raker & Whelan, 2016; Simren, Pallson & Whitehead, 2017).

2.1.8 IBS pada mahasiswa kedokteran

Dalam penelitian oleh Wang et al (2016) disebutkan bahwa mahasiswa kedokteran memiliki risiko yang lebih besa untuk mengalami gangguan fungsi usus dibandingkan mahasiswa fakultas lainnya seperti mahasiswa sains dan mahasiswa teknik. Di Universitas Muhammadiyah Malang, mahasiswa kedokteran memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan fakultas lainnya (Rohmah, 2017). Mahasiswa kedokteran mengalami tingkat stres emosional dan psikologis yang tinggi. Terdapat banyak faktor yang mungkin menjadi penyebab stres pada mahasiswa kedokteran yaitu beban belajar, banyaknya ujian, persaingan pekerjaan yang semakin ketat, kehidupan yang tidak diinginkan, kebiasaan makan, dan tanggung jawab untuk mengelola pasien. Hal ini yang menunjukkan adanya peningkatan prevalensi IBS di kalangan mahasiswa kedokteran (Alsuwailm et al., 2017). Prevalensi IBS pada mahasiswa kedokteran di Jepang menunjukkan kira – kira dua kali lipat prevalensi populasi umum di Jepang (Ibrahim, 2016). Beberapa penelitian menunjukkan IBS pada mahasiswa kedokteran memiliki prevalensi yang cukup tinggi seperti di Universitas King Faisal di Arab Saudi dengan prevalensi 44,5%, di Pakistan dengan prevalensi 28,3%, di India dengan prevalensi 16,5%, dan di Cina dengan prevalensi 33,3% (Alsuwailm et al., 2017; Basandra & Bajaj, 2014; Liu et al., 2014; Naeem et al., 2012). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Meksiko pada tahun 2018 melaporkan prevalensi mahasiswa kedokteran yang mengalami IBS sebesar 61,7% dari 561 responden. Mahasiswa kedokteran di Meksiko yang

mengalami IBS didominasi terkena IBS-D dengan prevalensi sebesar 59%, IBS-C dengan prevalensi 22%, dan IBS-M dengan prevalensi 19% (Pozos-Radillo et al., 2018). Selain itu, Penelitian yang dilakukan di beberapa universitas di Arab Saudi dilaporkan bahwa prevalensi IBS sebesar 13,7% dari 511 responden. Responden yang mengalami IBS di dominasi terkena IBS-M dengan prevalensi 64,3%, IBS-D dengan prevalensi 18,6%, IBS-C dengan prevalensi 14,3%, dan IBS-U dengan prevalensi 2,9% (Almutairi et al., 2017).

2.2 Stres 2.2.1 Definisi

Stres merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan dengan keadaan biologis, psikologis, atau sistem sosial seseorang. Stres merupakan respon individu terhadap keadaan atau kejadian yang memicu stres (stresor) yang mengancam dan mengganggu kemampuan seseorang untuk menanganinya (coping) (Barseli, Ifdil & Nikmarijal, 2017). Stres didefinisikan sebagai suatu kondisi yang dialami ketika seseorang menganggap bahwa tuntutan yang diberikan kepadanya melebihi kemampuannya sehingga terjadi ketidakseimbangan yang dirasakan antara tuntutan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan kemampuan seseorang untuk memberikan respon (Heinen, Bullinger & Kocalevent, 2017). Stres dianggap sebagai suatu keadaan tubuh yang tertekan oleh agen stres sehingga terganggunya mekanisme homeostasis tubuh. Agen stres merupakan faktor eksternal yang berpotensi merusak sehingga menyebabkan

ketidakseimbangan antara fisik dan mental. Terdapat tiga tahapan spesifik yang terjadi pada individu saat menghadapi agen stres yaitu tahap pertama individu akan melakukan upaya untuk mempertahankan diri terhadap agen stres, tahap kedua mampu menyesuaikan diri, dan tahap ketiga adanya sifat lelah atau menyerah terhadap situasi karena paparan agen stres berkepanjangan (Nechita et al., 2014).

2.2.2 Penyebab stres

Penyebab stres pada setiap individu berbeda – beda tetapi pada dasarnya terbagi atas dua faktor yaitu:

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan penyebab stres yang berasal dari dalam diri sendiri seperti kondisi fisik, motivasi, dan tipe kepribadian seseorang (Sutjiato, Kandou & Tujunan, 2015).

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan penyebab stres yang berasal dari luar diri seseorang seperti keluarga, teman, lingkungan, pekerjaan, dan lain – lain (Sutjiato, Kandou & Tujunan, 2015).

Menurut Maramis, sumber stres dibagi menjadi empat hal, yaitu: a. Frustasi

Frustasi dapat timbul karena dua stresor yaitu stresor dari luar dan stresor dari dalam. Frustasi yang disebabkan oleh stresor dari luar seperti bencana alam, kecelakaan, kematian orang tercinta, norma-norma, adat istiadat, peperangan, keguncangan, ekonomi, diskriminasi, persaingan

yang berlebih, dan ketidakpastian sosial. Frustasi yang timbul karena stresor dari dalam seperti kecacatan, kegagalan dalam usaha, atau moral (Maramis & Maramis, 2009).

b. Konflik

Konflik terjadi bila seseorang tidak dapat memilih antara dua atau lebih suatu kebutuhan atau tujuan seperti memilih antara kesenangan sekarang atau ideologi. Konflik juga dapat terjadi ketika seseorang harus memilih antara beberapa hal yang tidak diinginkan seperti memilih pekerjaan yang tidak menarik atau menganggur (Maramis & Maramis, 2009).

c. Tekanan

Tekanan dapat terjadi karena dua stresor yaitu stresor dari dalam dan stresor dari luar. Tekanan dari dalam disebabkan oleh harapan yang terlalu tinggi dan dilakukan dengan usaha yang begitu besar untuk mendapatkannya. Tekanan dari luar dapat berupa orang tua yang menuntut agar anak memiliki prestasi yang sangat baik dan masalah yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat (Maramis & Maramis, 2009).

d. Krisis

Krisis merupakan keadaan yang disebabkan oleh stresor yang datang secara mendadak dan besar sehingga menimbulkan stres seperti kematian, kecelakaan, dan penyakit yang memerlukan operasi (Maramis & Maramis, 2009).

Stresor didefiniskan sebagai suatu peristiwa pribadi atau lingkungan yang menyebabkan stres. Stresor pada mahasiswa kedokteran pada umumnya terbagi menjadi enam kategori, yaitu (Yussof & Rahim, 2010):

a. Stresor terkait akademik

Stres yang berkaitan dengan pelajaran, perkuliahan, dan kegiatan pendidikan atau kemahasiswaan. Bentuk stresor ini dapat berupa kesulitan dalam memahami pelajaran, mendapatkan nilai yang rendah, kekurangan waktu untuk belajar, tidak dapat menjawab pertanyaan dosen, adanya kompetisi dalam pembelajaran, dan materi pembelajaran yang banyak (Yussof & Rahim, 2010).

b. Stresor terkait hubungan intrapersonal dan interpersonal

Stresor terkait hubungan intrapersonal merupakan stresor yang berhubungan dengan diri sendiri, seperti motivasi belajar yang rendah dan konflik dengan diri sendiri. Stresor terkait hubungan intrapersonal merupakan stresor yang berhubungan dengan individu lain, seperti kekerasan fisik atau verbal dan konflik dengan orang lain (Yussof & Rahim, 2010).

c. Stresor terkait pengajaran dan pembelajaran

Bentuk stresor ini dapat berupa tugas yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa, kompetensi dosen dalam mengawasi dan mengajari mahasiswa, kualitas feedback yang diberikan dosen kepada mahasiswa, penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang diberikan dosen kepada

mahasiswa, dan dukungan yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa (Yussof & Rahim, 2010).

d. Stresor terkait hubungan sosial

Stresor ini mengacu pada segala hubungan orang terdekat atau masyarakat. Bentuk stresor ini umumnya berkaitan dengan waktu senggang dengan keluarga dan teman, pekerjaan dengan masyarakat, waktu untuk diri sendiri, gangguan kerja oleh orang lain, dan menghadapi masalah pasien (Yussof & Rahim, 2010).

e. Stresor terkait keinginan dan pengendalian

Stresor ini berkaitan dengan paksaan internal maupun eksternal yang mempengaruhi sikap, emosi, pikiran, dan perilaku seseorang sehingga menimbulkan rasa tertekan. Bentuk stresor ini umumnya berkaitan dengan ketidakinginan untuk belajar di Fakultas Kedokteran dengan berbagai alasan, seperti mengikuti teman yang memilih fakultas kedokteran, salah memilih jurusan, dan motivasi yang turun setelah mengetahui realita dalam pembelajaran kedokteran ataupun paksaan orang tua (Yussof & Rahim, 2010).

f. Stresor terkait aktivitas kelompok

Stresor ini mengacu pada peristiwa dan interaksi dalam suatu kelompok. Bentuk stresor ini berkaitan dengan partisipasi dalam diskusi kelompok dan presentasi kelompok (Yussof & Rahim, 2010).

2.2.3 Tingkatan stres

a. Stres ringan

Stres ringan merupakan stres yang tidak merusak aspek fisiologis dari seseorang. Stres ringan umumnya dirasakan dan dihadapi oleh setiap orang seperti lupa, kemacetan, dikritik, dan ketiduran. Stres ini terjadi dalam beberapa menit atau beberapa jam. Jika stress terjadi secara terus menerus dapat menimbulkan penyakit (Rasmund, 2004).

b. Stres sedang

Stres sedang mampu menimbulkan gangguan kesehatan. Stres sedang terjadi sejak beberapa jam hingga beberapa hari. Bentuk stresor yang mampu menimbulkan stres sedang seperti perselisihan, kesepakatan yang belum selesai, mengharapkan pekerjaan baru, kerja yang berlebihan, dan permasalahan keluarga (Rasmund, 2004).

c. Stres berat

Stres berat adalah stres kronis yang berlangsung dalam beberapa minggu hingga beberapa tahun. Stres berat mampu dipicu oleh beberapa stresor seperti kesulitan finansial, hubungan suami istri yang tidak harmonis, dan penyakit fisik (Rasmund, 2004).

2.2.4 Gejala stres

Gejala stres merupakan bentuk reaksi dan perubahan karena stres. Reaksi setiap orang dalam menanggapi stres berbeda–beda meskipun faktor stresor yang dialami sama. Gejala stres dapat berdampak pada invidu yang mengalami stres dan hubungannya dengan individu lain. Gejala stres yang utama pada mahasiswa dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Gejala fisik

Sakit kepala, gangguan pencernaan, gangguan tidur, kelelahan, tekanan darah tinggi, kenaikan atau penurunan berat badan, dan sesak nafas (Jayakumar & Sulthan, 2013).

2. Gejala emosional

Perasaan yang lebih sensitif, gelisah, depresi, mudah marah, mudah tersinggung, kurang percaya diri, apatis, menangis, dan tertawa secara tiba – tiba (Jayakumar & Sulthan, 2013).

3. Gejala perilaku

Perubahan dalam frekuensi makan, mengabaikan tanggung jawab, gugup, peningkatan konsumi alkohol dan obat – obatan terlarang, bereaksi berlebihan terhadap suatu masalah, menggemeratakkan gigi (bruxism), mengatupkan dengan keras rahang atas dan bawah (clenching), melakukan aktivitas berlebihan seperti olahraga berlebihan dan berbelanja berlebihan, kehilangan emosi, dan lain – lain (Jayakumar & Sulthan, 2013).

2.2.5 Stres pada mahasiswa kedokteran

Mahasiswa kedokteran menempuh pendidikan dengan sistem pembelajaran Consep Based Learning (CBL) dan Problem Based Learning (PBL). Sistem CBL digunakan sebagai program pendidikan awal yaitu pada semester satu dan dua sedangkan sistem PBL digunakan sebagai program pendidikan lanjut yaitu pada semester tiga sampai delapan. CBL adalah pelaksanaan proses pembelajaran sampai memiliki kemampuan untuk

menjelaskan konsep – konsep yang harus dipelajari. PBL merupakan pelaksanaan proses pembelajaran berdasarkan problem klinik yang ada sampai memiliki kemampuan untuk mengkonsep penatalaksanaan problem klinik yang dihadapi. PBL juga merupakan proses pembelajaran yang menuntut pendidikan penuh kompetisi dan praktek klinik yang ketat.

Selain program pembelajaran dengan sistem CBL dan PBL, mahasiswa kedokteran juga mengikuti kuliah pakar, tutorial, praktikum laboratorium dasar, skill, kerja lapangan, konsultasi dengan pakar, evaluasi, penelitian akhir serta mahasiswa kedokteran dituntut untuk mampu membagi waktu antara belajar, keluarga dan teman. Kondisi tersebut menuntut mahasiswa untuk dapat menyesuaikan diri terhadap situasi yang dialami dengan tepat. Apabila mahasiswa dapat melakukan semua yang dibebankan dengan baik, maka mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan baik. Sebaliknya, apabila mahasiswa belum mampu melakukan semua yang dibebankan dengan baik, mahasiswa akan sulit menyesuaikan diri. Mahasiswa yang sulit menyesuaikan diri cenderung mengalami stres sehingga berpengaruh pada keseimbangan fisik, eomosional, intelektual dan interpersonal (Christyanti, Mustami'ah & Sulistiani, 2010).

Stresor pada mahasiswa secara umum dapat bersumber dari faktor akademik atau faktor personal. Stres yang bersumber dari faktor akademik dapat berasal dari tuntutan eksternal maupun tuntutan dari diri sendiri. Stresor ini berpengaruh pada kegiatan akademik mahasiswa seperti perubahan gaya belajar, target pencapaian nilai, prestasi akademik, dan permasalahan

akademik lainnya. Stres yang berasal dari faktor personal dapat berupa jauhnya mahasiswa dari orang tua dan sanak saudara, pengelolaan keuangan dan uang saku, interaksi dengan teman, interaksi dengan lingkungan baru, dan permasalahan personal lainnya (Legiran, Azis & Bellinawati, 2015).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Universitas King Abdulaziz di Arab Saudi dari 152 responden menunjukkan prevalensi stres sebesar 59,2% (Gazzaz et al., 2018). Kemudian penelitian stres yang dilakukan di Universitas Kebangsaan di Malaysia dari 231 responden menunjukkan prevalensi stres sebesar 48,6% (Salam et al., 2015). Penelitian serupa juga pernah juga dilakukan pada salah satu universitas di Indonesia dengan prevalensi sebesar 71% (Augesti et al., 2015).

Stres pada mahasiswa kedokteran sering dijumpai pada tahun pertama dibandingkan tahun – tahun lainnya. Pada mahasiswa tahun pertama, terjadi banyak perubahan atau transisi kehidupan karena perpindahan dari masa Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi mahasiswa baru di Perguruan Tinggi (PT). Perubahan yang terjadi dapat berupa gaya belajar, tugas-tugas perkuliahan, target pencapaian, dan masalah lainnya. Penyesuaian tersebut dapat diperberat dengan adanya faktor personal seperti kondisi keuangan, tinggal jauh dari orang tua untuk pertama kalinya, adaptasi dengan lingkungan baru serta masalah lainnya yang harus dihadapi oleh masing-masing individu. Namun, banyak penelitian yang menyatakan bahwa penyebab stres terbanyak pada mahasiswa tahun pertama adalah masalah akademik (Rahmayani, Liza & Syah, 2019). Stres pada tahun pertama juga

disebabkan oleh lingkungan yang kompetitif diikuti dengan strategi pembelajaran yang tidak tepat, tidak tidur sebelum ujian, dan asupan makanan yang tidak sehat selama ujian. Suatu penelitian menunjukkan bahwa tingkat stres juga dapat tinggi pada tahun kedua dan ketiga. Hal ini disebabkan ketakutan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja (Nechita et al., 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Malaysia, prevalensi stres pada mahasiwa kedokteran lebih tinggi pada tahun pertama dibandingkan tahun ketiga dengan prevalensi 89% dan 61% (Salam et al., 2015). Penelitian di Indonesia juga menemukan hal serupa seperti penelitian di Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2011 menunjukkan prevalensi stres pada tahun pertama sebesar 54% dan pada tahun ketiga sebesar 45,4% (Ariyani, 2011). Penelitian stres pada mahasiswa kedokteran di Universtas Andalas pada tahun pertama menunjukkan mayoritas mahasiswa mengalami stres sedang dengan prevalensi 48,4%, diikuti stres berat dengan prevalensi 40,4%, lalu stres ringan dengan prevalensi 11,2% dan tidak ada yang mengalami stres sangat berat (Rahmayani, Liza & Syah, 2019).

2.2.6 Pengukuran tingkat stres

Pengukuran tingkat stres pada mahasiswa kedokteran pada penelitian ini menggunakan kuesioner Perceived Stress Scale (PSS). Kuesioner PSS merupakan instrumen penilaian stres yang telah menjadi pilihan untuk membantu memahami bagaimana situasi yang berbeda mempengaruhi perasaan dan stres yang dirasakan. Kuesioner PSS merupakan kuesioner yang telah terstandar dan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi.

Kuesioner PSS terdiri dari 10 pertanyaan dan setiap pertanyaan akan menanyakan tentang perasaan dan pikiran responden dalam satu bulan terakhir. Setiap pertanyaan diberikan skor dari 0 hingga 4. Nilai skor dibalik pada pertanyaan nomor 4, 5, 7, dan 8 untuk menjawab pertanyaan positif sehingga skor 0 =4, skor 1 = 3, skor 2 = 2, skor 3 = 1, dan skor 4 = 0 (Olpin & Hesson, 2014).

1. Skor 0 = tidak pernah

2. Skor 1 = hampir tidak pernah 3. Skor 2 = kadang – kadang 4. Skor 3 = hampir sering 5. Skor 4 = sangat sering

Semua penilaian pada masing masing pertanyaan diakumulasikan, kemudian disesuaikan dengan tingkatan stres sebagai berikut (Olpin & Hesson, 2014):

1. Stres ringan bila total skor 0-13 2. Stres sedang bila total skor 14-26 3. Stres berat bila total skor 27-40