PENDAHULUAN

Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menegakkan prinsip-prinsip kemuliaan, persamaan hak, dan keadilan manusia di tingkat global. Oleh karena itu sebagai pemimpin, kita mempunyai tugas untuk seluruh umat di dunia, terutama mereka yang paling lemah dan khususnya kepada anak-anak di dunia yang di pundak mereka masa depan berada (United Nations, 2000, dalam Todaro, 2006).

1.1. Latar Belakang

Krisis ekonomi dan finansial di kawasan Asia pada pertengahan tahun 1997 telah mengakibatkan kehancuran banyak industri skala besar dan skala kecil-menengah di Indonesia. Menurut Rachmanu (2004), terdapat dua hipotesis mengenai terjadinya krisis ekonomi - finansial di Indonesia tersebut. Pertama, penyebabnya adalah rusaknya dasar-dasar ekonomi, bukan hanya parameter ekonomi seperti inflasi, defisit anggaran pemerintah, dan neraca devisa berjalan tetapi juga masalah kelembagaan seperti pergeseran kebijakan, belum optimalnya perhatian pemerintah terhadap usaha swasta, dan terbatasnya aturan pasar yang transparan. Kedua, argumentasi bahwa ekonomi Indonesia pada dasarnya menyuarakan fundamentalnya. Fundamental ekonomi Indonesia yang selama ini terlihat baik ternyata tidak dapat menahan laju krisis yang berkepanjangan. Krisis tersebut muncul dari kepanikan investor internasional terhadap ketidak-stabilan pasar modal internasional. Kondisi ini diperparah dengan berlanjutnya krisis politik yang pada akhirnya membuat arah kebijakan pembangunan ekonomi menjadi kabur dan tidak terfokus.

Tahun 2008/2009 kembali terjadi krisis, yaitu krisis Finansial Global. Krisis ini bersumber dari krisis suprime mortgage di Amerika Serikat. Hal tersebut juga berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia namun tidak separah krisis finansial Asia dalam arti cakupan dan dimensinya lebih terbatas dan lebih cepat.

Usaha ekonomi produktif yang selama ini dijalankan sektor informal, ternyata telah menyelamatkan perekonomian selama krisis dan bertindak sebagai "katup pengaman'' perekonomian Indonesia (Sumodiningrat, 2004). Kemampuan

tersebut dikarenakan umumnya sektor informal memiliki fleksibilitas usaha yang tinggi dan jaminan keamanan terhadap permodalan dimana modal usaha lebih banyak bersumber pada modal sendiri dan bersifat lokal.

Ekonomi informal sendiri mengalami pertumbuhan yang sangat cepat di negara-negara berkembang dan mulai banyak menarik perhatian akademisi, peneliti, aktivitis pembangunan sosial, dan perencana kebijakan. Umumnya diyakini bahwa pertumbuhan sektor ini dipicu oleh meningkatnya pengangguran di negara-negara berkembang. Angka pengangguran terbuka di Indonesia per Agustus 2008 mencapai 9.39 juta jiwa atau 8.39 % dari total angkatan kerja. Angka pengangguran turun dibandingkan posisi Februari 2008 sebesar 9.43 juta jiwa (8.46 %). Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor informal masih mendominasi angkatan kerja nasional. Survei menunjukkan per Agustus 2008 terdapat 71.35 juta jiwa pekerja yang bekerja di sektor informal, dari total 102.55 juta jiwa angkatan kerja (Tempo, 2009).

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K menyatakan bahwa per Februari 2009 dari

104,49 juta orang yang bekerja, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan sebesar 27.67 % atau 28.91 juta orang, berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 21.64 juta orang (20.71 %), dan berusaha sendiri sejumlah 20.81 juta orang (19.92 %), sedangkan yang terkecil adalah berusaha dibantu buruh tetap sebesar 2.97 juta orang (2.84 %). Jika dibanding keadaan setahun yang lalu, struktur pekerja menurut status pekerjaan relatif stabil namun ada kecenderungan peningkatan pada kelompok kegiatan informal, khususnya pada status berusaha sendiri dan pekerja keluarga.

Menurut ILO (2004), terbatasnya lapangan kerja sektor formal dan terbatasnya skill pada sisi angkatan kerja menyebabkan pertumbuhan substansial pada sektor informal dimana sebagian pekerjanya dicirikan dengan pendapatan yang rendah dalam kondisi kerja yang buruk dan tidak teregulasi. Sektor informal adalah aktivitas skala kecil yang tidak diakui, tidak tercatat, dan tidak teregulasi yang mencakup usaha kecil, usaha rumah tangga, sektor wiraswasta kecil seperti pedagang kaki lima (selanjutnya disingkat PKL), penyemir sepatu, pengasong, dan sebagainya.

Tabel 1. Pekerja Menurut Status Pekerjaan, 2007-2009 (dalam juta orang) Status Pekerjaan Utama

2007 2008 2009

Agustus Pebruari Agustus Pebruari

Berusaha sendiri 20.32 20.08 20.92 20.81

Berusaha dibantu buruh tidak tetap 21.02 21.60 21.77 21.64 Berusaha dibantu buruh tetap 2.88 2.98 3.02 2.97

Buruh/karyawan 28.04 28.52 28.18 28.91

Pekerja bebas di pertanian 5.92 6.13 5.99 6.35 Pekerja bebas di non pertanian 4.46 4.80 5.29 5.15

Pekerja keluarga 17.28 17.94 17.38 18.66

Total 99.93 102.55 102.55 104.49

Sumber : http://tnp2k.wapresri.go.id/data/ketenagakerjaan-indnesia.html

Dicirikan dengan aktivitas produksi dan jasa skala kecil, sektor informal tidak dimasukkan dalam aktivitas ekonomi terorganisasi. Sebagian besar pekerja yang masuk ke dalam sektor ini adalah kaum migran dan motivasinya adalah memperoleh pendapatan yang mencukupi untuk bertahan hidup, menggantungkan pada sumberdaya yang dimilikinya untuk menciptakan pekerjaan (Singh, 2000). Mereka umumnya bekerja dalam jam kerja yang lama. Adalah sulit untuk mengestimasi besaran total dari sektor informal dan di negara-negara miskin, diperkirakan bahwa 50 % angkatan kerja menjalankan ekonomi informal (Gottdiener and Budd, 2005).

Aspek-aspek tersebut sayangnya banyak diabaikan oleh otoritas kota karena PKL dipandang sebagai aktivitas illegal dan terkadang diperlakukan seperti kriminal. Studi menunjukkan bahwa hampir di semua negara-negara Asia, PKL tidak mempunyai status legal dalam menjalankan usahanya dan mereka terus mendapatkan tindakan kekerasan oleh pemerintah kota dengan program yang mengatasnamakan penertiban atau penataan (Bhowmik, 2005). Di sisi lain, peran yang dijalankan sektor informal termasuk PKL belum sepenuhnya diterima pemerintah kota. PKL lebih dipandang sebagai aktivitas non-profit, karena tidak

berkontribusi pada ekonomi lokal atau nasional melalui pajak. Mereka dimarginalkan dalam agenda pembangunan, dengan demikian terkena dampak buruk dari kebijakan makro sosio-ekonomi. Terbatasnya dukungan kebijakan membuat sektor ini tidak aman (Bhowmik, 2005), yang berdampak buruk pada mata pencaharian penduduk miskin urban. Mereka terkenal karena memberikan sebagian penduduk urban kebutuhan barang atau jasa yang tidak dapat disediakan oleh outlet ritel besar. Disamping fakta bahwa PKL adalah sumber mata pencaharian penting bagi penduduk miskin urban, PKL juga menempati badan-badan jalan dan trotoar dan tidak menyisakan cukup ruang bagi pejalan kaki. Kondisi ini menjadi perhatian publik karena menciptakan masalah kemacetan dan pergerakan orang di pedestrian, dan menciptakan lingkungan kotor dan kurang sehat. PKL yang menempati ruang dan jalan publik juga dapat menciptakan masalah sosial seperti hadirnya pencopet, pencuri, dan sebagainya. Situasi ini menciptakan masalah dalam pengelolaan, pembangunan dan merusak morfologi dan estetika kota.

Adanya sektor informal dan formal di perkotaan menyebabkan munculnya kondisi dualistik pada kota-kota di Indonesia karena adanya perbedaan aspek-aspek kehidupan kota. Dualistik merupakan kondisi dimana terjadi pertemuan antara dua kondisi atau sifat yang berbeda (Widjajanti, 2000). Pada aspek fisik kota, dualistik tersebut terjadi pada pembauran pola dan struktur rancang kota, seperti yang ditegaskan Sujarto dalam Widjajanti (2000), karakter dualistik tercermin dalam pola dan struktur kota-kota di Indonesia. Perkembangan kondisi dualistik harus diimbangi dengan kebijakan yang mengatur dan mengendalikan perkembangan tersebut, sehingga diharapkan nantinya tidak terjadi penurunan estetika kota.

Hal yang perlu mendapat perhatian utama bahwa sektor informal ternyata tidaklah identik dengan kemiskinan, beberapa studi menunjukkan secara agregat pendapatan pada sektor informal dapat diperbandingkan dengan sektor formal dan bahkan lebih tinggi (Tinker, 1997; Suharto, 2003). Studi Suharto (2003) menunjukkan rata-rata keuntungan per bulan PKL di Bandung adalah Rp 1 610 580,-. Penerimaan ini jelas lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan yang

dibuat oleh World Bank sebesar $1 per hari per kapita atau di atas upah minimum regional untuk kota Jakarta sekalipun.

Jadi jelas bahwa sektor informal khususnya PKL memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian sehingga perlu didukung dan difasilitasi. Becker (2004) mengatakan terdapat 13 aspek kunci dalam memandang sektor informal di antaranya adalah perlunya pemerintah memperhatikan dan memfasilitasi sektor ini serta perlunya perbaikan regulasi. Hanya saja selama ini para perencana/aparat pemerintah kota memandang PKL sektor informal lebih sebagai faktor negatif dalam pembangunan wilayah perkotaan. Pandangan negatif tersebut antara lain PKL sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya kemacetan, merusak tata kota (berjualan di tempat yang bukan peruntukannya, membuat lingkungan menjadi kumuh, meninggalkan sampah, pekerja ilegal, dan lain-lain).

Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Firnandy (2002) merekomendasikan bahwa arah kebijakan pengembangan sektor informal memerlukan intervensi langsung maupun tidak langsung dari pemerintah. Timbul pertanyaan, apakah di level nasional atau di level pemerintah kota yang harus lebih dalam melakukan intervensi. Seiring diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 tahun 2004, Pemerintah Pusat telah melimpahkan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk mengurusi rumah tangganya. Kewenangan ini juga termasuk upaya penciptaan sistem governance yang baik dengan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota mempunyai peran yang sangat penting dalam memperbaiki keseluruhan kondisi yang berkaitan dengan keberadaan informal ekonomi perkotaan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Soegijoko (1990) yang menyatakan pembangunan suatu wilayah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, kota Bogor sebagai kawasan buffer bagi DKI Jakarta (ibukota negara Indonesia) juga mengalami permasalahan pengelolaan kota dengan tumbuh pesatnya PKL di kota ini. Seperti di kota lainnya, pertumbuhan sektor ini di kota Bogor semakin mendapat momen setelah terjadinya krisis ekonomi mulai pertengahan tahun 1997. Hasil pendataan oleh

Pemerintah Derah, pada tahun 1996 tercatat PKL di titik-titik pusat keramaian berjumlah 2140 pedagang, kemudian pada akhir tahun 1999 berdasarkan hasil survei pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) Kota Bogor jumlahnya hampir tiga kali lipat menjadi 6340 pedagang. Pada akhir tahun 2002 berdasarkan hasil pendataan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor jumlah PKL meningkat lagi menjadi 10350 pedagang, yang tersebar di 51 titik PKL, dimana 82 % dari para pedagang tersebut berasal dari luar kota Bogor. Tahun 2004 terdapat 50 lokasi PKL dengan jumlah pedagang sekitar 12000 PKL.

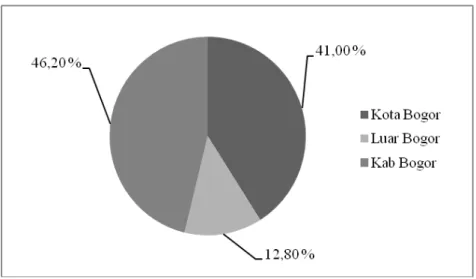

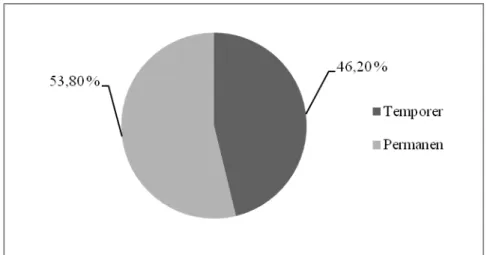

Dari database Pedagang Kaki Lima, Kota Bogor, (2005) ternyata kebanyakan para PKL tersebut bukan penduduk asli kota Bogor. Menurut Wahyu (2003), komposisi PKL adalah 41 % dari luar kota Bogor, 46.2 % dari Kabupaten Bogor dan penduduk kota Bogor sendiri hanya 12.8% (Gambar 1). Jika dilihat dari status kontinuitas usahanya, 46.2 % adalah temporer sedangkan yang permanen sebanyak 53.8 % (Gambar 2).

Gambar 1. Asal Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor

Sumber : Wahyu (2003).

Gambar 2. Status Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor

Sumber : Wahyu (2003).

Dari catatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bogor Tahun 2005, dari 6239 pedagang yang tercatat, 5598 orang (89.73 %) di antaranya adalah laki-laki dan perempuan sebanyak 641 orang (10.27 %), secara grafik dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Jumlah PKL Kota Bogor Tahun 2005 berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Disperindagkop Kota Bogor (2005)

Berdasarkan asal modal usaha diperoleh data sebanyak 4879 orang menggunakan modal sendiri sedangkan 1360 orang menggunakan modal pinjaman, baik berupa uang ataupun barang (Gambar 4). Dari Gambar 4 diperoleh

Laki-laki, 5598

Perempuan, 641

gambaran bahwa mayoritas PKL mampu berusaha dengan modal sendiri serta mengelola sendiri keuangannya.

Studi yang dilakukan oleh Disperindagkop Kota Bogor (2005) menunjukkan besaran omzet penjualan PKL di Kota Bogor. Hasil penelitiannya dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Omzet Penjualan Harian (dalam Rupiah)

Sumber : Disperindagkop Kota Bogor (2005)

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa omzet harian PKL di Kota Bogor cukup besar dimana omzet harian mayoritas PKL (41.29 %) berkisar antara Rp 51 000,- – Rp 100 000,-. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PKL merupakan potensi ekonomi yang menarik bagi masyarakat, karena omzet hariannya yang cukup besar, bahkan lebih besar bila dibandingkan dengan UMR kota Bogor tahun 2009 (Rp 893 412.00).

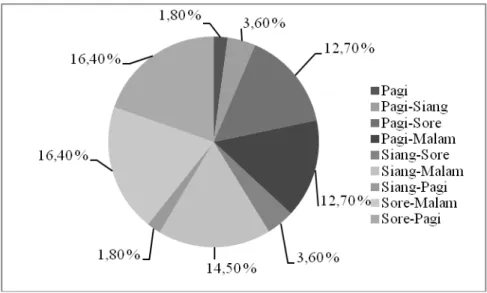

Mengenai waktu berjualan, Wahyu (2003) membagi menjadi 9 kategori yaitu pagi, pagi sampai siang, pagi sampai malam, siang sampai sore, siang sampai malam, siang sampai pagi, sore sampai malam, dan sore sampai pagi. Gambar 4 menunjukkan bahwa sebanyak 29.1 % PKL melakukan aktivitas dari pagi – malam, yang kedua adalah sore – malam sebanyak 16.4 % serta sore – pagi sebanyak 16.4 %. Sementara itu waktu pagi dan siang – pagi hanya dimanfaatkan oleh 1.8 % pedagang untuk melakukan aktivitasnya. Dengan demikian seharusnya Pemda dapat mengatur keberadaan PKL secara lebih tepat, mengingat jadwal PKL beraktivitas telah diketahui.

No Omzet Penjualan Jumlah (orang) %

1 20 000 - 50 000 1 083 17.36

2 51 000 - 100 000 2 576 41.29

3 101 000 - 200 000 544 8.72

4 > 200 000 905 14.50

5 Tidak tahu /tidak tentu 1 131 18.13

Gambar 4. Waktu Berjualan PKL di Kota Bogor

Sumber : Wahyu (2003)

Sebaran PKL mayoritas berada pada sepanjang jalan-jalan utama, dan lebih terkonsentrasi di daerah yang berdekatan atau berada di pasar-pasar dan pusat keramaian lainnya seperti stasiun kereta api dan terminal bis. Keberadaan ini terkait dengan adanya peluang untuk melakukan aktivitas ekonominya secara lebih menguntungkan. Sebaran terpadat berada di daerah Pasar Anyar, Jalan Merdeka, Pasar Bogor, dan Jalan Sukasari. Bahkan untuk kawasan PKL Pasar Anyar dan Jalan Merdeka, sudah sulit dipisahkan. Artinya, kedua kawasan tersebut sudah beraglomerasi secara sempurna (Wahyu, 2003).

Fenomena pengesampingan penataan PKL dalam perencanaan kota juga terlihat di Kota Bogor melalui penertiban PKL. Dalam penataan PKL sepertinya Pemerintah Kota Bogor masih mengedepankan paradigma bahwa PKL adalah faktor negatif dalam pembangunan wilayah perkotaan. PKL adalah penyebab timbulnya kemacetan, ketidak-indahan kota, kumuh, dan sebagainya. PKL belum dianggap sebagai salah satu kontributor dalam perekonomian kota Bogor sehingga dalam prakteknya, penertiban yang dilakukan adalah penggusuran, bukan pemberdayaan sehingga penataan PKL Kota Bogor masih belum memperlihatkan hasil yang positif.. Bila dikelola dan ditata dengan konsisten, keberadaan PKL justru dapat menambah eksotik keindahan sebuah lokasi wisata di tengah kota. Hal ini bisa terjadi apabila PKL dijadikan sebagai bagian dari solusi (Tamba dan Sijabat, 2006).

Sisi positif dan negatif keberadaan PKL menyebabkan adanya kebutuhan Pemerintah Kota Bogor untuk memahami peran sektor informal yaitu dalam derajad apa PKL mampu menjadi mata pencaharian bagi penduduk miskin urban dan bagaimana Pemerintah Kota menghadapi tantangan ini untuk pembangunan perkotaan. Dengan demikian maka perlu dilakukan penelitian untuk menemukan akar permasalahan dan alternatif solusi strategi penataan dan pemberdayaan PKL dalam pemerataan pembangunan ekonomi wilayah di kota Bogor.

1.2. Permasalahan

Persoalan sektor informal, dalam hal ini PKL, di kota Bogor selalu dilematis. Di satu sisi, PKL berpotensi ekonomi dan sosial, sementara di sisi lain sebagai penyebab menurunnya kualitas lingkungan perkotaan. Eskistensi potensi ekonomi sudah terbukti selama periode krisis dimana PKL dipandang sebagai sebuah alternatif lapangan kerja ketika pemerintah tidak mampu membuka lapangan kerja yang mencukupi bagi warganya. Inilah yang menyebabkan PKL tumbuh subur di kawasan perkotaan, termasuk di kota Bogor.

Di sisi lain, Pemerintah Kota kurang mengantisipasi dalam mengatasi perkembangan sektor informal ini melalui ketersediaan lokasi yang mencukupi sehingga PKL menyebar di kawasan strategis perkotaan seperti kawasan perdagangan, perkantoran, wisata, pemukiman, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Ketidakteraturan lokasi yang disebabkan bentuk fisik aktivitas usaha yang beragam menjadikan visual kota yang telah direncanakan dan dibangun dengan baik, terkesan kumuh dan tidak teratur sehingga menurunkan citra suatu kawasan. Inilah yang menyebabkan aktivitas PKL di kota Bogor dipandang menurunkan kualitas lingkungan perkotaan.

Beragam program telah dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam mencari alternatif pemecahan masalah PKL, antara lain dengan menggusur, merelokasi dan menata aktivitas PKL. Faktanya, setelah program penertiban yang terkadang disertai bentrok fisik antara aparat Pemerintah Kota dengan pedagang, PKL kembali beroperasi di lokasi semula dengan jumlah lebih besar.

Kembalinya PKL ke tempat yang telah digusur atau yang telah ditertibkan, menjadi suatu hal yang menarik. Ada beberapa alasan mengapa PKL bertahan di

lokasi semula atau kembali ke lokasi yang dilarang Pemerintah Kota, di antaranya adalah karena banyak pembeli, yang identik dengan suatu kerumunan masyarakat dalam jumlah besar secara terus menerus. Kerumunan masyarakat tersebut dapat diidentikkan dengan sebuah pasar atau adanya pusat pembelanjaan, sehingga relokasi yang dilakukan akan berhadapan dengan ada atau tidaknya kerumunan orang seperti yang telah diuraikan. Ketika relokasi dijalankan dan ternyata PKL dirugikan, maka mereka akan kembali ke lokasi semula.

Selain itu di lapangan terlihat bahwa walaupun telah ada penertiban atau penggusuran tetapi jumlah PKL di Kota Bogor tidak menurun. Kondisi ini menuntut adanya penataan ulang dan penanganan masalah PKL secara komprehensif, mencakup karakterisasi dan dapat menangkap permasalahan umum PKL di kota Bogor. Kajian tersebut juga harus dapat mengetahui peranan PKL dalam pembangunan kota Bogor melalui strategi penataan dna pemberdayaan yang tepat, juga harus menganalisis kebijakan yang ada di kota Bogor.

Dari uraian di atas, terdapat beberapa rumusan pertanyaan penelitian, yaitu : 1. Bagaimana karakteristik dan permasalahan umum PKL di kota Bogor?

2. Seberapa besar kontribusi PKL terhadap pembangunan ekonomi wilayah kota Bogor?

3. Sejauh mana keberhasilan kebijakan Pemerintah Kota Bogor dalam menata PKL?

4. Bagaimana strategi penataan dan pemberdayaan PKL dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi wilayah di kota Bogor?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis latar belakang dan karakteristik umum PKL serta faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan PKL berdasarkan tipologinya.

2. Menganalisis sejauh mana kontribusi atau peranan PKL di kota Bogor terhadap pembangunan ekonomi wilayah kota Bogor.

3. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan dari kebijakan Pemerintah Kota Bogor dalam menata dan memberdayakan PKL.

4. Merumuskan strategi penataan dan pemberdayaan PKL yang lebih menguntungkan semua pihak sehingga dapat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi wilayah kota Bogor.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berharga bagi Pemerintah Kota Bogor dalam menjalankan kebijakan pembangunan wilayahnya, khususnya dalam penataan dan pemberdayaan PKL. Analisis deskriftif terhadap PKL diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi riil PKL Kota Bogor di tengah ketidak-konsistenan data yang tersedia. Melalui metode SWOT kuantitatif (A’WOT) diharapkan strategi yang dirumuskan lebih berbobot dan dapat membantu penanganan PKL secara lebih tepat yang dapat berkontribusi bagi pembangunan kota Bogor.

1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup yang dikaji adalah PKL di kota Bogor. Sehubungan dengan terbatasnya dana dan waktu, maka kajian dalam penelitian ini dibatasi pada tiga tipologi PKL dan pengambilan sampelnya dilakukan di beberapa lokasi yang benar-benar padat oleh PKL. Tipologi PKL yang dikaji mencakup Pasar Tumpah, Pasar Sayur Malam, dan Pasar Kuliner.