PERANAN TEKNOLOGI PASCAPANEN DALAM PENGEMBANGAN

SORGUM SEBAGAI BAHAN DIVERSIFIKASI PANGAN DAN

BIO INDUSTRI

Muhammad Taufiq Ratule dan Suarni

Balai Penelitian Tanaman SerealiaJl. Dr. Ratulangi No. 274 Maros, Sulawesi Selatan

ABSTRAK

Di Indonesia sorgum merupakan tanaman serealia pangan ketiga setelah padi dan jagung, selain itu memiliki potensi sebagai bahan baku industri. Penanganan pascapanen merupakan salah satu mata rantai penting yang harus mendapat perhatian dalam usaha tani sorgum. Walaupun saat ini belum ada standar mutu dalam perdagangan sorgum namun penerapan teknologi pascapanen yang baik, terutama ditingkat petani diperlukan agar produk biji yang dihasilkan lebih kompetitif dan mampu bersaing di pasar bebas. Sebagai bahan pangan memiliki kandungan nutrisi yang baik, bahkan kandungan proteinnya lebih tinggi dari pada beras. Dalam diversifikasi pangan, sorgum masih terbatas sebagai sumber karbohidrat, padahal sorgum mengandung komponen pangan fungsional yang sangat prospektif. Sorgum manis menghasilkan batang penghasil nira yang dapat diolah menjadi gula, syrup, bahan bioethanol, sedangkan bijinya dapat diolah sebagai bahan pangan, industry, juga dapat diolah menjadi bioethanol melalui ekstrak pati dan fermentasi seperti gula dalam nira. Untuk memperoleh kualitas dan kuantitas produk sorgum baik sebagai pangan, industry, bioethanol dibutuhkan penanganan pascapanen yang aplikatif, sistematis, yang pada akhirnya menghasilkan produk yang bermutu tinggi.

Kata kunci: teknologi pascapanen, pangan, bio industry

PENDAHULUAN

Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) mempunyai kandungan nutrisi dasar yang tidak kalah penting dibanding dengan serealia lainnya, dan mengandung unsur pangan fungsional. Biji sorgum mengandung karbohidrat 73%, lemak 3,5%, dan protein 10%, bergantung pada varietas dan lahan pertanaman (Mudjisihono dan Damarjati 1987; Suarni dan Patong 2001). Kelemahan sorgum sebagai bahan pangan adalah adanya tanin dalam biji. Senyawa polifenol tersebut memberi warna kurang baik pada produk akhir dengan rasa agak sepat. Selain itu, dikenal sebagai antinutrisi karena menghambat proses daya cerna protein dan karbohidrat dalam tubuh. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka untuk mempromosikan kelebihan sorgum sebagai bahan pangan adalah memperkenalkan potensi pangan fungsional yang terkandung dalam bijinya. Unsur pangan fungsional tersebut termasuk beragamnya antioksidan, unsur mineral terutama Fe, serat makanan, oligosakarida, β-glukan termasuk komponen karbohidrat non-starch polysakarida (NSP), dan lainnya. Pangan fungsional bermanfaat untuk mencegah penyakit yang terkait dengan sistem kekebalan tubuh, endokrin, saraf, sistem pencernaan, sistem sirkulasi, dan lain sebagainya (Suarni dan

Walaupun potensi sorgum di Indonesia cukup besar dengan beragam varietas, baik local maupun introduksi, tetapi pengembangannya bukan hal mudah. Banyak masalah dihadapi termasuk sosial, budaya, dan psikologis di mana beras merupakan pangan bergengsi (superior food) sedang sorgum kurang bergengsi (inferior food), sementara gandum adalah bahan pangan impor yang sangat bergengsi. Sorgum merupakan bahan pangan pendamping beras yang mempunyai keunggulan komparatif terhadap serealia lain seperti jagung, gandum, dan beras.

Hingga saat ini, Indonesia masih mengimpor pati/dekstrin baik dalam bentuk pati alami maupun yang telah dimodifikasi dari luar, pada hal sorgum termasuk sumber pati yang memadai. Peranan teknologi pascapanen sangat dibutuhkan, mulai dari panen, pengeringan, perontokan, penyosohan, pembuatan tepung sorgum, pembuatan pati sorgum. Selanjutnya pemanfaatan dari bahan setengah jadi ini, menjadi aneka produk olahan baik diversifikasi pangan maupun aneka produk industry. Masyarakat masih belum mengenal kelebihan sorgum, hingga saat ini hasil-hasil penelitian pemanfaatan sorgum masih belum banyak diadopsi dan diterapkan oleh masyarakat. Penerapan teknologi pascapanen sorgum terutama di tingkat petani belum dilakukan dengan baik, masih perlu perbaikan.

TEKNOLOGI PASCAPANEN SORGUM

Untuk memperoleh biji sorgum kering masak fisiologis yang siap diproses menjadi bahan setengah jadi yaitu sorgum sosoh, tepung sorgum dan pati sorgum melalui beberapa tahapan. Peranan teknologi pascapanen primer meliputi kegiatan panen, pengeringan, perontokan, pengeringan ulang sehingga diperoleh biji sorgum kering dengan kadar air 12-14%. Biji sorgum kering yang diperoleh dari pascapanen primer, diolah menjadi bahan setengah jadi (sosoh, tepung, pati), selanjutnya dibuat ragam produk olahan baik pangan maupun industry (Suarni 2004; Suarni dan Firmansyah 2012).

Pemanenan

Biji sorgum yang melekat pada malai tidak mempunyai pelindung (seperti kelobot atau polong) sehingga biji sorgum sangat rentan terhadap kehilangan menjelang panen misalnya dimakan burung, serangga, jamur serta kondisi lingkungan lainnya yang merugikan. Selain itu, sorgum juga agak sulit dikeringkan di lapangan sampai kadar air 14% sebelum dipanen. Oleh karena itu, apabila saat panen tiba, sorgum sebaiknya dipanen dan diproses secepat mungkin untuk menghindari susut kualitatif dan kuantitatif.

Pemanenan dapat dilakukan setelah terlihat adanya ciri-ciri seperti daun tanaman telah menguning, malai telah sempurna dan biji telah mengeras. Selain ciri visual, saat panen juga dapat diduga dengan melihat umur bakal biji terbentuk (biasanya umur 60-65 hari), dan berdasarkan informasi tersebut waktu panen yang tepat adalah 40-45 hari setelah bakal biji terbentuk. Kadar air biji sorgum saat panen bervariasi antara 20-23%, sedangkan untuk layak dirontokkan dengan kadar air 17%, sehingga memerlukan pengeringan (Firmansyah et al. 2010)

Panen sorgum dilakukan dengan memotong malai dengan menggunakan sabit atau parang. Panjang malai yang telah masak fisiologis umumnya bervariasi antara

20-23 cm dan berbentuk ellips kompak. Malai sorgum dipotong sekitar 20 cm dari pangkal/bawah malai dengan menggunakan sabit. Malai yang telah dipotong selanjutnya dikumpulkan dan di masukkan ke dalam karung plastik untuk diproses pada fase selanjutnya. Keterlambatan dalam pemanen sorgum berakibat menurunkan hasil panen 8-16% tergantung kadar air biji sorgum.

Pengeringan

Pengeringan sorgum dilakukan untuk menurunkan kadar air biji agar aman disimpan, dengan kadar air berkisar antara 10-12%. Selama pengeringan berlangsung terjadi proses penguapan air pada biji karena adanya panas dari media pengering, sehingga uap air akan lepas dari permukaan biji ke ruangan di sekeliling tempat pengering (Brooker et al. 1974).

Pengeringan diperlukan sebelum perontokan untuk menghindari terjadinya biji pecah saat dirontok. Untuk itu, kadar air biji harus diturunkan menjadi 12-14% kemudian dirontok lalu dikeringkan kembali sampai 10-12% sebelum disimpan dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak mudah terserang hama dan terkontaminasi cendawan/jamur, serta mempertahankan volume dan bobot bahan sehingga memudahkan penyimpanan (Handerson and Perry 1982).

Keterlambatan proses pengeringan dapat berakibat pada kerusakan biji sorgum khususnya oleh serangan hama kumbang bubuk. Selain itu, proses pengeringan yang terlalu lama atau terlalu cepat dan proses pengeringan yang tidak merata juga dapat menurunkan kualitas biji sorgum. Suhu yang terlalu tinggi atau adanya perubahan suhu yang mendadak juga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada biji sorgum yang berdampak langsung pada mutu yang dihasilkan (Brooker et al. 1981).

Selama proses pengeringan bahan, transformasi fisik salah satunya yaitu warna bahan dapat mengalami perubahan. Laju perubahan ini berbanding lurus dengan lama proses pengeringan (Culver dan Wrolstad, 2008). Warna biji dapat menjadi salah satu indikasi lama proses pengeringan biji sorgum.

Pengeringan Sorgum di Tingkat Petani

Cara pengeringan sorgum yang umum dilakukan di tingkat petani adalah dengan menjemur di bawah sinar matahari. Penjemuran sorgum langsung di lapang dengan bantuan sinar matahari umumnya dilakukan pada malai yang masih bersatu dengan biji. Efektifitas penjemuran sangat ditentukan oleh: Ketebalan lapisan pengeringan, suhu dan lama pengeringan, bulk density, dan frekuensi pembalikan yang dilakukan (FAO 1999).

Fasilitas penjemuran yang umumnya digunakan di tingkat petani adalah: a. tanpa alas jemur, malai langsung dikeringkan di atas tanah atau ditepi jalan, b. lembaran plastik atau terpal, c. penjemuran dengan menggantung di tiang bawah kolom rumah, d. penjemuran di atas perapian/dapur petani, dan e. lantai jemur.

Teknis pengeringan dilakukan dengan menyusun malai sorgum di terpal atau lantai jemur dengan ketebalan tumpukan 10-20 cm atau menyesuaikan dengan kondisi faslitas penjemuran. Semakin tipis ketebalan tumpukan dan semakin sering dilakukan pembalikan maka waktu pengeringan yang dibutuhkan juga makin sedikit. Di beberapa daerah seperti Soe dan Pulau Rote Ndao Nusa Tenggara Timur, malai sorgum

ditumpuk di atas perapian dapur dengan tujuan untuk mempercepat pengeringan dan untuk menekan serangan hama kumbang bubuk/sitophilus yang dapat merusak biji.

Lama waktu penjemuran malai sorgum bervariasi antar 5-7 hari dengan asumsi kondisi cuaca cerah. Dengan kisaran waktu tersebut, kadar air biji sorgum akan turun dari 18-20% menjadi 12-14% atau dengan kata lain laju penurunan kadar air sebesar 0,7-1%/hari. Kriteria untuk mengetahui tingkat kekeringan biji adalah dengan cara menggigit biji sorgum, bila bersuara maka biji telah kering dan malai siap untuk dirontok. Kriteria lain untuk melihat tingkat kekeringan biji adalah dengan melihat perubahan warna, khususnya pada jenis sorgum biji putih/coklat. Sorgum yang baru dipanen biasanya berwarna coklat muda namun setelah kering maka warnanya akan berubah menjadi coklat tua.

Apabila biji sorgum akan digunakan sebagai benih atau untuk disimpan dalam waktu yang lama, disarankan untuk mengeringkan malai sampai kadar air 12-14% kemudian dirontok lalu dikeringkan kembali sampai kadar air 10-12% (Firmansyah et al. 2011).

Pengeringan Sorgum dengan Alat Mekanis

Pengeringan secara mekanis adalah pengeringan dengan bantuan alat pengering yang dioperasikan secara mekanis. Beberapa alat pengering mekanis adalah: (a) alat pengering dengan sumber panas energi bahan bakar minyak (solar, minyak tanah, premium); (b) alat pengering dengan sumber panas energi bahan bakar limbah pertanian; (c) alat pengering dengan sumber panas energi sinar matahari. Spesifikasi alat pengering yang dirancang Prabowo et al. (2000), yaitu alat pengering dengan sumber panas matahari dan tungku bahan bakar tongkol jagung/kayu telah dioperasikan untuk mengeringkan jagung dan sorgum di Balitsereal sejak tahun 2000, khususnya pada musim hujan. Rata-rata suhu pengering tersebut pada jam 08:00-16:00 berkisar antara 30-45ºC, kemudian mengalami penurunan sampai 25ºC pada pukul 17:00. Suhu udara pada kotak pengering yang diamati pada panel kolektor panas bagian atap bangunan pengering (T-k) dan saluran udara pemanas (T-s) masing-masing 30ºC dan 55ºC. Kelembaban nisbi udara (RH) yang tercatat selama pengamatan berkisar antara 80-100% dengan suhu lingkungan (anbient) 21-35ºC. Suhu maksimum pada kotak pengering T1-T6 cocok untuk pengeringan benih, dengan kisaran suhu 40-45ºC (Firmansyah et al. 2011).

Perontokan

Setelah melalui proses pengeringan dengan menurunkan kadar air dari >20% menjadi 12-14% maka tahapan selanjutnya adalah perontokan atau pemisahan biji dengan malai sorgum. Perontokan secara tradisional banyak di jumpai di tingkat petani, misalnya di Demak, petani umumnya merontok sorgum dengan memukul tumpukan malai dengan alu atau kayu dengan kapasitas kerja 15 kg/jam. Setelah dirontok, biji kemudian dibersihkan dengan menampi dengan tujuan untuk memisahkan biji dengan daun, malai dan kotoran ikutan lainnya. Di berbagai negara terdapat cara-cara yang unik untuk merontok sorgum.

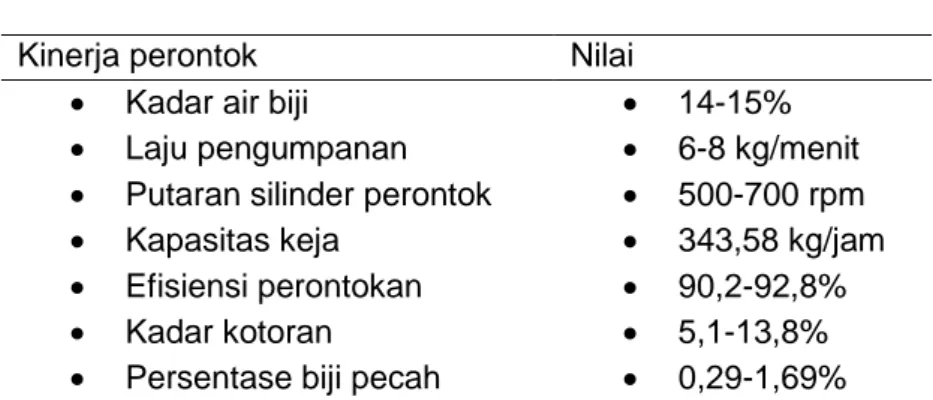

Balai penelitian Tanaman Serealia merancangbangun alat perontok multi komoditas untuk padi dan sorgum dengan tujuan untuk optimalisasi penggunaan alat sehingga waktu menganggur alat (idle) lebih kecil (Firmansyah et al. 2003 ). Hasil

perbaikan alsin perontok padi/kedelai untuk sorgum model PSPK-Balitsereal mempunyai kapasitas 343 kg/jam dengan efisiensi 90,23-92,84% pada putaran silinder perontok 500-700 rpm dan laju pengumpanan berkisar 6-8 kg/menit. Mesin tersebut juga diuji untuk merontok padi dengan kapasitas 220 kg/jam dan efisiensi 82,93% pada putaran silinder 600 rpm dan laju pengumpanan 7 kg/menit.

Tabel 1. Kinerja prototipe alsin perontok sorgum

Kinerja perontok Nilai

Kadar air biji Laju pengumpanan Putaran silinder perontok Kapasitas keja

Efisiensi perontokan Kadar kotoran Persentase biji pecah

14-15% 6-8 kg/menit 500-700 rpm 343,58 kg/jam 90,2-92,8% 5,1-13,8% 0,29-1,69% Sumber: Firmansyah et al. 2003

Peyimpanan Sorgum

Setelah melalui proses perontokan maka biji sorgum siap untuk diproses sesuai peruntukannya. Biji sorgum yang akan digunakan untuk konsumsi langsung harus melewati proses penyosohan terlebih dahulu. Penyosohan lapisan kulit luar sorgum diperlukan untuk membuang lapirsan tanin yang rasanya sepat dan mempengaruhi citarasa makanan. Apabila biji akan dipasarkan, tidak perlu disosoh dan langsung dimasukkan dalam karung dan disimpan di gudang.

Penyimpanan produk biji bertujuan untuk mempertahankan kualitas biji dari kemungkinan faktor lingkungan yang dapat merusak biji sorgum, diantaranya serangan hama, biji berkecambah, dan peningkatan kadar air yang dapat memicu timbulnya jamur. Sorgum dapat disimpan dalam bentuk malai atau biji. Penyimpanan di tingkat petani dilakukan dengan menggantungkan malai sorgum di atas perapian/dapur. Metode penyimpanan ini selain sebagai pengeringan lanjutan juga untuk mencegah serangan hama kumbang bubuk selama penyimpanan. Namun penyimpanan model ini membutuhkan tempat yang agak luas (FAO 2001).

Biji sorgum simpanan sangat peka terhadap serangan hama gudang. Biji sorgum yang disimpan pada kadar air awal lebih kurang 13% setelah terinfeksi hama sewaktu di lapangan dan disimpan di dalam kaleng dengan tutup kurang rapat dan sering dibuka, kerusakan lebih kurang 30% biji sorgum berlubang-lubang setelah disimpan selama tiga bulan dalam suhu kamar. Hasil penelitian penyimpanan biji sorgum beberapa galur/varietas setelah waktu simpan tiga bulan, sudah mulai terserang hama gudang, termasuk kumbang bubuk Sitophilus zeamais Moisch (Nonci et al. 1997; Pabbage et al. 1997).

PASCAPANEN PENGOLAHAN

Tersedianya biji sorgum kering merupakan bahan pangan dan industry yang akan melalui beberapa tahapan pengolahan tergantung peruntukkannya. Balai Penelitian Tanaman Serealia merancangbangun mesin penyosoh khusus sorgum pada tahun 1995 dengan memodifikasi mesin penyosoh Model TGM-400 yang dibuat Jepang (Lando et al. 1998 ). Modifikasi dilakukan dengan memperpanjang dimensi alat, panjang dan diameter silinder penyosoh, serta model sarangan (Lando et al. 1998). Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemanjangan silinder penyosoh dari 32 mm menjadi 176,2 mm meningkatkan kapasitas penyosohan menjadi dari 4 kg/jam menjadi 29 kg/jam pada putaran silinder penyosoh 2500 rpm. Pengembangan dan perbaikan rancangan dilakukan, dan pada tahun 2010, dihasilkan prototipe baru mesin penyosoh tipe abrasif PSA-M3yang digerakkan enjin 10 HP. Mesin ini mampu menyosoh biji sorgum dengan kapasitas 40 kg/jam, lebih tinggi dibandingkan generasi pendahulunya yang hanya mempunyai kapasitas sosoh 29 kg/jam (Firmansyah et al. 2010).

Kapasitas penyosohan berbeda tergantung ukuran biji, kadar air penyosohan serta tingkat kekerasan biji. Hasil akhir dari penyosohan ini adalah beras sorgum yang sudah bersih dari kulit ari dan siap untuk ditepungkan. Dimensi biji sorgum varietas varietas lokal Selayar dengan warna biji merah, lokal Selayar dengan warna biji coklat/ hitam dan warna biji putih beda. Ketiga varietas tersebut yang beda demensinya, jika disosoh dengan mesin sosoh PSA-M3, kualitasnya juga berbeda (Tabel 2).

Tabel 2. Kualitas penyosohan (butir sosoh utuh, pecah, menir, rendemen dan kandungan tannin mesin sosoh tipe abrasive. PSA-M3. Maros 2010.

Varietas sorgum Butir sosoh utuh

(%) Butir pecah (%) Menir (%) Tanin (%) Biji Merah/ Lokal Selayar merah

Biji coklat/hitam Selayar Putih 66,32 82,08 84,17 28,52 14,14 8,77 5,01 3,33 6,66 4,33 2,99 0,97 Sumber: Firmansyah et al. 2010

Penepungan

Teknologi penepungan dilakukan dengan dua metode yaitu metode basah dan kering, rendemen tepung metode basah lebih tinggi dibanding metode kering untuk semua varietas. Hal ini disebabkan dengan perendaman beras sorgum (metode basah) granula pati, lemak dan protein mengalami pengembangan/perubahan struktur, sehingga biji lunak dan mudah ditepungkan. Sehingga rendemen tepung lebih tinggi dan tekstur lebih halus. Proses tersebut berpengaruh terhadap kandungan nutrisi biji sorgum.

Pembuatan Tepung Sorgum

Catatan: Saringan tepung bervariasi 70 mesh (kue tradisional), 80 mesh (cookies

dan sejenisnya), 90 dan 100 mesh (cake, mie, rerotian dan sejenisnya) Sumber: Suarni 2010

Pati Sorgum

Pembuatan pati sorgum relatif lebih sulit dibanding penepungan, yaitu melalui proses sortasi, penyosohan, perendaman, dan ekstrak pati dengan berbagai metode. Pelepasan matriks protein yang mengikat pati sorgum dapat dilakukan dengan perendaman, penambahan larutan kimia yang aman untuk pangan.

Pemanfaatan Sorgum sebagai Bahan Diversifikasi Pangan

Dalam bentuk sosoh (sorgum pulut) dapat diolah menjadi makanan tradisional antara lain wajik, tape, rangginan, hal ini dapat menunjukkan kemampuan sorgum sosoh dalam mensubsititusi beras pulut yang relatif mahal harganya (Rp.18000/kg). Selanjutnya bahan tepung sorgum pulut dan non pulut dapat diolah menjadi beragam pangan tradisional, dalam hal ini dapat mengganti/mensubstitusi tepung beras pulut/non pulut (Suarni dan Firmansyah 2012).

Sorgum Sosoh dan Tepung Sorgum

Pemanfaatan sorgum sosoh untuk membuat nasi sorgum, bubur sorgum telah banyak dilakukan. Misalnya pembuatan nasi sorgum instan yaitu: biji sorgum disosoh (DS 100%), direndam di dalam larutan Na2HPO4 0,2 % pada suhu 30ºC selama 2 jam.

Selanjutnya sorgum sosoh dicuci dan dimasak menggunakan rice cooker hingga matang, dibekukan (suhu -40ºC, 24jam) dan dithawing, dan dikeringkan. Karakteristik nasi sorgum instan dengan kandungan protein 9,31%, karbohidrat 89,5%, lemak 0,88%, amilosa 32%, serat pangan 8,8%, daya cerna pati 61,64% dan daya cerna protein 73,93%, serta energi 403 kkal/100 g (Widowati et al. 2010).

Tepung

sorgum

Biji sorgum

Sorgum sosoh

Sortasi Sosoh- perendaman

- penirisan

- penepungan

- pengayakan

- pengeringan

Tepung

sorgum

Biji sorgum

Sorgum sosoh

Sortasi Sosoh- perendaman

- penirisan

- penepungan

- pengayakan

- pengeringan

Untuk produk roti tawar dan mie, substitusi tepung sorgum berkisar 10-20%. Untuk meningkatkan persentase substitusi perlakuan dengan penambahan surfaktan pada adonan substitusi tepung sorgum terhadap terigu dapat ditingkatkan hingga taraf 25-30% dengan tingkat penerimaan panelis kriteria suka (Suarni 2004).

Pemanfaatan tepung sorgum dalam pembuatan stik bawang telah dilakukan Tjahyadi et al. (2011). Mengunakan sorgum genotype 1.1. dengan lama penyosohan 1,5 menit dan imbangan tepung sorgum dengan tepung terigu 50:50 menghasilkan stik bawang sorgum dengan karakteristik yang terbaik dan disukai, termasuk cita-rasa, kerenyahan, warna dan kenampakan keseluruhan. Diperoleh rendemen stik bawang 88,9%, volume pengembangan 137,8%, dan penyerapan minyak 24,39%. Substitusi tepung sorgum diatas 50% memperlihatkan tampilan warna agak kusam (kurang cerah). Hal ini, sesuai dengan penelitian Apsari (2007); Suarni dan Patong (2001) pada pembuatan roti tawar dengan sorgum masing-masing genotipe B-100, UPCA-S1 bahwa semakin besar tingkat substitusi tepung sorgum terhadap terigu, tingkat kecerahan adonan roti makin menurun.

Untuk produk mi dari tepung sorgum telah dilakukan Muhandri et al. (2011) dengan menggunakan varietas Numbu. Hasil analisis menunjukkan bahwa tepung sorgum memiliki kadar air 13,52% bb, kadar protein 8,50% bk, kadar lemak sebesar 2,42% bk, kadar abu 0,84% bk, kadar karbohidrat 88,23% bk, kadar pati 82,18% bk, dan kandungan amilosa sebesar 22,46%. Proses optimum pembuatan mi sorgum menggunakan ekstruder ulir ganda adalah suhu 85°C dan kecepatan 20 Hz.

Sorgum dalam Bio Industri

Dari tiga komponen hasil panen sorgum, yaitu biji, nira batang dan bagas (ampas perahan nira) dapat digunakan sebagai bahan baku etanol. Sorgum manis yang batangnya banyak mengandung gula, berpotensi sebagai bahan baku gula, bioetanol dan molase untuk pembuatan mono sodium glutamat (Suarni dan Hamdani 2001).

Biji sorgum memiliki komposisi pati sebanyak ±78,45%, sangat berpotensi sebagai sumber bahan bakar nabati yaitu bioetanol. Bioetanol (C2H5OH) merupakan salah satu bahan bakar nabati yang saat ini menjadi primadona untuk menggantikan minyak bumi. Minyak bumi saat ini harganya semakin meningkat, selain kurang ramah lingkungan juga termasuk sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Beberapa hasil penelitian dari bahan pati sorgum menjadi bioetanol dengan perlakuan fermentasi (Herlinda 2011; Meldha et al. 2012).

Sorgum sebagai sumber pati yang potensial, dapat dijadikan bahan baku pada

industri dekstrin, gula, bioetanol, farmasi serta kosmetik. Pati sorgum dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengisi, pengental makanan. Selain itu, dapat dibuat bubur, biscuit dan olahan sejenisnya. Komposisi rasio amilosa/amilopektin sekitar 25%:75% pada varietas Numbu, Kawali menunjukkan sesuai industri tersebut.

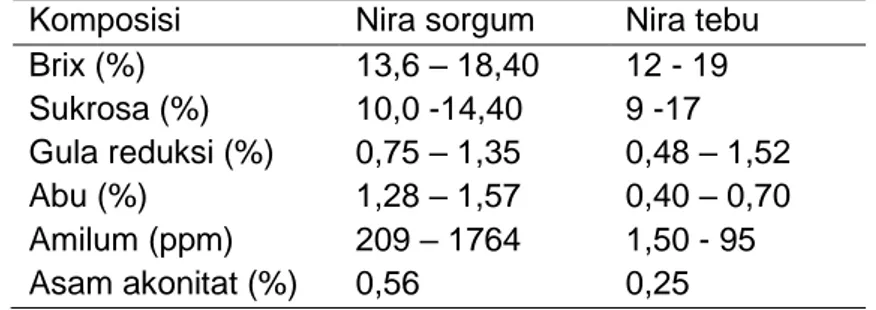

Selain pati sorgum sebagai bahan baku bioetanol, batang sorgum juga dapat diekstrak menjadi nila sorgum, selanjutnya dapat diolah menjadi gula merah, selain itu dapat difermentasikan menjadi bioetanol seperti halnya dari bahan pati sorgum. Pada Tabel 1, disajikan perbandingan komposisi kimia nira sorgum dibanding nila tebu.

Tabel 1. Komposisi nira sorgum dan nira tebu Komposisi Nira sorgum Nira tebu

Brix (%) 13,6 – 18,40 12 - 19 Sukrosa (%) 10,0 -14,40 9 -17 Gula reduksi (%) 0,75 – 1,35 0,48 – 1,52 Abu (%) 1,28 – 1,57 0,40 – 0,70 Amilum (ppm) 209 – 1764 1,50 - 95 Asam akonitat (%) 0,56 0,25

Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan (1996)

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa kadar gula (dalam derajat brix) nira sorgum lebih tinggi dibandingkan dengan nira tebu. Nira sorgum memiliki kelemahan dalam kadar abu, amilum dan asam akonitat yang lebih tinggi dibandingkan dengan nira tebu. Bioetanol dibuat dari nira batang sorgum manis, batang sorgum apabila diperas akan menghasilkan nira yang rasanya manis. Beberapa hasil penelitian dari bahan batang sorgum manis berbagai varietas diolah dengan metode fermentasi menghasilkan bioetanol. Sari (2009), menunjukkan bahwa kondisi optimum diperoleh dari proses fermentasi menggunakan ragi Saccharomyces ceerevisiae dengan waktu fermentasi 7 hari dan volume starter 9% (v/b), kadar glukosa 14,5% dan bioetanol 11,82%. Selanjutnya Suparti et al. (2012) telah meneliti batang sorgum, diperoleh kadar gula rendemen nira varietas Numbu lebih tinggi dari CTY33. Batang Sorgum Manis varietas ICSV700 menunjukkan bahwa produk persentase alkohol berkisar antara 0,5 – 1,1% (Apriwinda 2013).

KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk memanfaatkan sorgum sebagai bahan diversifikasi pangan dan bio industry memerlukan penanganan pascapanen yang akurat, sistimatis, mudah dipahami dan dilakukan di lapangan. Teknologi pascapanen yang diterapkan mulai panen, pengeringan, perontokan, pengeringan ulang, penyimpanan. Selanjutnya diproses menjadi bahan setengah jadi (sosoh, tepung jagung, pati), dengan sentuhan teknologi pengolahan tergantung peruntukkannya. Sorgum sosoh dapat dibuat aneka olahan, demikian juga dengan tepung sorgum. Bahan pati dapat dimanfaatkan pada industry sebagai bahan perekat, farmasi, kosmetik, gula cair, bahan bioetanol. Produk berbasis sorgum dengan kualitas bermutu dapat dihasilkan dengan penanganan pascapanen yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Apriwinda. 2013. Studi fermentasi nira batang sorgum manis (Sorghum bicolor (L) Moench) untuk produksi etanol. Skripsi Jurusan Teknologi Pertanian. Universitas Hasanuddin Makassar.

Apsari, I. S. 2007. Pengaruh imbangan tepung terigu dengan tepung sorgum (Sorghum bicolor (L) Moench) terhadap karakteristik roti tawar yang dihasilkan dengan straightprocess cara Lange dan cara Sultan. Skripsi. Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Padjajaran.

Brooker, D.B., F.W. Bakker, and C.W. Arkema. 1974. Drying cereal grains. The A VI Publishing Co. Inc, West Port. USA.

Brooker, D.B., F.W. Bakker-Arkema and C.W. Hall. 1981. Drying cereal grains. Connecticut: the avi publishing. 265p.

Culve, C.A. and R.E. Wrolstad. 2008. Color quality of fresh and processed foods. (eds) ACS Symposium Series 983.

Direktorat Jenderal Perkebunan. 1996. Sorgum manis komoditi harapan di Provinsi Kawasan Timur Indonesia. Risalah Simposium Prospek Tanaman Sorgum untuk Pengembangan Agroindustri. Edisi Khusus Balitkabi No.4-1996:6-12. FAO. 1999. Sorghum: Postharvest Operation. Natural Resources Institute

(www.fao.org)

FAO. 2001. Sorghum and millets in human nutrition.(www.fao.org.) Rome.

Firmansyah, I.U., M. Aqil dan Sinuseng. 2003. Teknologi proses pascapanen primer jagung dan sorgum. Laporan Hasil Penelitian, Balai Penelitian Tanaman Serealia. Maros. p. 1-35.

Firmansyah, I.U., S. Saenong, B. Abidin, Suarni, Y. Sinuseng, F. Koes, dan J.Tandiabang. 2004. Teknologi pascapanen primer jagung dan sorgum untuk pangan, pakan, benih yang bermutu dan kompetitif. Laporan Hasil Penelitian, Balai Penelitian Tanaman Serealia. Maros. p. 1-35.

Firmansyah, I.U., M.Aqil, Suarni, M. Hamdani, O. Komalasari. 2010. Penekanan kehilangan hasil pada proses perontokan gandum (1,5%) dan penurunan kandungan taninsorgum (mendekati 0%) pada proses penyosohan. Laporan Hasil Penelitian, Balai Penelitian Serealia. Maros. P. 1-40.

Firmansyah, IU., M.Aqil dan Suarni. 2011. Teknologi penekanan kehilangan hasil pada kegiatan perontokan dan penyosohan sorgum. Laporan Penelitian. Balitsereal. Handerson, S.M and R.L. Perry. 1982. Agricultural process engineering. Third edition.

The AVI Publishing Company Inc., Westport Connecticut.

Herlinda, Y. 2011. Pembuatan bioetanol dari nira sorgum dengan proses fermentasi menggunakan yeast Pichia Stipitis. Skripsi, Universitas Riau.

Lando, T.M., Y. Sinuseng, Suarni dan B. Prastowo. 1998. Perancangan dan Pembuatan Mesin Menyosoh Sorgum. Risalah Penelitian Jagung dan Serealia Lain.

Meldha Z., Chairul, S. Z. Amraini. 2012. Produksi bioetanol dari pati sorgum dengan proses sakarifikasi dan fermentasi serentak dengan variasi temperatur liquifikasi. Lab.Rekayasa Bioproses/Teknik Kimia Universitas Riau. Diakses 5-9-2014.

Mudjisihono, R. dan D.S. Damardjati. 1987. Prospek kegunaan sorgum sebagai Sumber pangan dan pakan. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian VI(I):1-5.

Muhandri, T., Subarna, I. Mustakim. 2013. Optimasi proses pembuatan mi sorgum dengan menggunakan ekstruder ulir ganda. Jurnal Sains Terapan 3(1): 1– 8.

Nonci, N., S. Singgih, Suarni dan A. Muis. 1997. Tingkat kerusakan biji pada beberapa varietas/galur sorgum oleh hama gudang. Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan 15(2):28-33.

Pabbage, M.S., Suarni, N. Nonci dan Masmawati. 1997. Mekanisme resistensi galur/varietas biji sorgum terhadap kumbang bubuk Sitophilus Zeamais Moisch (ColeopteraCurclionidap). Prosiding Kongres Perhimpunan Entomolgi Indonesa V dan Simposium Etomologi. hal. 230-233.

Prabowo, A., Y. Sinuseng, dan IGP. Sarasutha. 2000. Evaluasi alat pengering jagung dengan sumber panas sinar matahari dan pembakaran tongkol jagung. Hasil Penelitian Kelti Fisiologi. Balitjas, Maros.

Samuel, G., Mc. Nell and M.D. Mantross. 2003. Harvesting, drying, and storing grain sorghum. College og Agriculture, University of Kentucky.

Sari, R. P. 2009. Pembuatan etanol dari nira sorgum dengan proses fermentasi. Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro. Semarang. Suarni dan M. Hamdani. 2001. Potensi dan penurunan kuantitas kandungan gula nira

beberapa varietas sorgum manis setelah panen. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam untuk Mencapai Produktivitas Optimum. UNILA Lampung.

Suarni. 2004. Pemanfaatan tepung sorgum untuk produk olahan. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor. 23(4):145-151.

Suarni dan R. Patong. 2002. Tepung sorgum sebagai bahan substitusi terigu. Jurnal Penelitian. Pertanian Puslit Tanaman Pangan. Bogor. 21(1):43-47.

Suarni. 2010. Jagung dan Sorgum. Teknologi Pengolahan serta Diversifikasi Berbagai Produk Olahan. Buku Teknis. Balitsereal. Pusat Penelitian Tanaman Pangan. 34 hlm.

Suarni dan I.U. Firmansyah. 2012. Potensi sorgum bahan subtitusi beras, terigu dalam diversifikasi pangan. Prosiding Seminar Nasional Serealia. Inovasi Teknologi Mendukung Swasembada Jagung dan Diversifikasi Pangan. Hlm. 598-605. Suarni dan H. Subagio. 2013. Prospek pengembangan jagung dan sorgum sebagai

sumber pangan fungsional. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 32(3):47-55.

Suparti, A. Asngad dan Chalimah. 2012. Uji kualitas dan kuantitas produksi bioetanol batang tanaman sweet sorgum varietas CTY33 dan Numbu skala laboratorium. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses 2 Sepetember 2014.

Tjahyadi, C. B.D. Sofiah, T.M., Anas dan D. Pratiwi. 2011. Pengaruh imbangan tepung sorgum genotype 1.1 yang diperoleh dari lamanya penyosohan dan tepung terigu terhadap karakteristik inderawi stik bawang. Bionatura-Jurnal Ilmu-ilmu Hayati dan Fisik 13(2):177-187.

Widowati, S., R. Nurjanah dan W. Amrinola. 2010. Proses pembuatan dan karakterisasi nasi, sorgum instan. Prosiding Seminar Nasional Pekan Serealia Nasional. Balitsereal. Pusat Penelitian Tanaman Pangan. hal. 17-23.