5 II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Klasifikasi dan Morfologi Ikan Bandeng

Pengembangan budidaya bandeng memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan ikan lainnya, yaitu: teknik pembenihannya telah dikuasai sehingga pasokan benih tidak tergantung dari alam, teknologi budi dayanya relatif mudah, bersifat euryhaline, bersifat herbivorous dan tanggap terhadap pakan buatan, tidak bersifat kanibal, dapat dibudidayakan secara polikultur, rasanya lezat dan dapat digunakan sebagai umpan bagi industri penangkapan tuna (Rachmansyah et al. 1997).

Klasifikasi ikan bandeng menurut Saanin (1984) adalah :

Gambar 1. Morfologi ikan Bandeng Kingdom : Animalia

Class : Actinopterygii Ordo : Gonorynchiformes Familia : Chanidae

Genus : Chanos

Spesies : Chanos chanos Forsskal

Menurut Djuhanda (1981), ikan bandeng mempunyai tubuh yang ramping dan ditutupi oleh sisik dengan jari-jari yang lunak, sirip ekor yang panjang dan bercagak, mulut sedang dengan posisi mulut satu garis dengan sisi bawah bola mata dan tidak memiliki sungut.

Tubuh ikan bandeng berbentuk memanjang, padat, pipih, dan oval. Perbandingan tinggi dengan panjang total sekitar 1 : (4,0-5,2). Perbandingan panjang kepala dengan panjang total adalah 1 : (5,2 - 5,5), kepala tidak bersisik, mulut terletak di ujung dan berukuran kecil, rahangnya tanpa gigi. Mata tertutup oleh kulit bening (subcytuneus). Tutup, insang terdiri dari tiga bagian tulang, yaitu

6 operculum, suboperculum dan radii branhiostegi, semua tertutup selaput membran branhiostegi. Sirip dada terletak di belakang tutup insang, sirip perut terletak di bawah perut, Sirip dubur terletak dekat anus. Linea lateralis terletak memanjang dari belakang tutup insang dan berakhir pada bagian tengah sirip ekor. Ikan bandeng dapat hidup di daerah air tawar, air payau, dan air laut. Induk bandeng baru bisa memijah setelah mencapai umur 5 tahun dengan ukuran panjang 0,5-1,5 m dan berat badan 3-12 kg. Jumlah telur yang dikeluarkan induk bandeng berkisar 0,5-1,0 juta butir tiap kg berat badan. Pertumbuhan ikan bandeng relatif cepat, yaitu 1,1-1,7 % bobot badan/hari. Pada tahap pendederan ikan bandeng, penambahan bobot per hari berkisar 40-50 mg. Ikan bandeng dengan bobot awal 1-2 gr membutuhkan waktu 2 bulan untuk mencapai bobot 40 gr (Ahmad 1998). 2.2 Logam Berat Nikel

Nikel merupakan unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ni dengan nomor atom 28 dan massa atom 58.6934 gr/mol. Nikel ditemukan oleh A. F. Cronstedt pada tahun 1751, merupakan logam berwarna putih keperak-perakan yang berkilat, keras dan mulur, tergolong dalam logam peralihan, sifat tidak berubah bila terkena udara, tahan terhadap oksidasi dan kemampuan mempertahankan sifat aslinya di bawah suhu yang ekstrim (Cotton

and Wilkinson 1989).

Di perairan nikel ditemukan dalam bentuk koloid. Garam-garam nikel misalnya nikel amonium sulfat, nikel nitrat, dan nikel klorida bersifat larut dalam air. Pada kondisi aerob dan pH < 9, nikel membentuk senyawa kompleks dengan hidroksida, karbonat, dan sulfat dan selanjutnya mengalami presipitasi. Demikian juga pada kondisi anaerob, nikel bersifat tidak larut (Moore 1990 dalam Effendi 2003). Nikel digunakan dalam berbagai aplikasi komersial dan industri, seperti : pelindung baja (stainless steel), pelindung tembaga, industri baterai, elektronik, aplikasi industri pesawat terbang, industri tekstil, turbin pembangkit listrik bertenaga gas, pembuat magnet kuat, pembuatan alat-alat laboratorium (nikrom), kawat lampu listrik, katalisator lemak, pupuk pertanian, dan berbagai fungsi lain (Gerberding 2005).

Di alam, proses penambangan nikel dimulai dengan mengupas tanah permukaan (10-20 meter) kemudian dibuang ketempat tertentu atau digunakan untuk menutup lokasi purna tambang. Lapisan tanah mengandung nikel berkadar

7 tinggi selanjutnya diambil dengan menggunakan alat mekanis atau non mekanis dan diangkut untuk diolah di pabrik dan sebagaian ditimbun di sekitar wilayah perairan pesisir untuk selanjutnya dalam bentuk mentah di ekspor keluar negeri. Nikel terbentuk bersama dengan belerang dalam millerite (NiS), dengan arsenik dalam galian nikolit (NiAs), dan dengan arsenik dan belerang dalam (nikel glance). Nikel juga terbentuk bersama-sama dengan chrom dan platina dalam batuan ultrabasa. Terdapat dua jenis endapan nikel, yaitu sebagai hasil konsentrasi residu silika dan pada proses pelapukan batuan beku ultrabasa serta sebagai endapan nikel-tembaga sulfida, yang biasanya berasosiasi dengan pirit, pirotit, dan kalkopirit (Handayani 2002).

2.3 Toksisitas Logam Berat

Logam berat adalah istilah yang digunakan secara umum untuk kelompok logam berat dan metaloid yang densitasnya lebih besar dari 5 gr/cm3 (Hutagalung

dan Razak 1992). Logam berat adalah unsur-unsur kimia dengan bobot jenis lebih

besar dari 5 gr/cm3

Di perairan, logam berat dapat ditemukan dalam bentuk terlarut dan tidak terlarut. Logam berat terlarut adalah logam yang membentuk senyawa kompleks dengan senyawa organik dan anorganik, sedangkan logam berat yang tidak terlarut merupakan partikel-partikel yang berbentuk koloid dan senyawa kelompok metal yang teradsorbsi pada partikel-partikel yang tersuspensi (Connel

and Miller 1995).

, terletak di sudut kanan bawah sistem periodik, mempunyai afinitas yang tinggi terhadap unsur S dan biasanya bernomor atom 22 sampai 92 dari perioda 4 sampai 7 (Mittinen 1977). Afinitas yang tinggi terhadap unsur S menyebabkan logam ini menyerang ikatan belerang dalam enzim, sehingga enzim bersangkutan menjadi tak aktif. Gugus karboksilat (-COOH) dan amina (-NH2) juga bereaksi dengan logam berat. Kadmium, timbal, dan tembaga terikat pada sel-sel membran yang menghambat proses transformasi melalui dinding sel (Manahan 1977).

Sedikitnya terdapat 80 jenis dari 109 unsur kimia di muka bumi ini yang telah teridentifikasi sebagai jenis logam berat. Berdasarkan sudut pandang toksikologi, logam berat dapat dibagi dalam dua jenis. Pertama, logam berat esensial, dimana keberadaannya dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh

8 organisme hidup, namun dalam jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan efek racun. Contoh logam berat ini adalah Zn, Ni, Cu, Fe, Co, Mn dan lain sebagainya. Sedangkan jenis kedua, logam berat tidak esensial atau beracun, di mana keberadaannya dalam tubuh masih belum diketahui manfaatnya atau bahkan dapat bersifat racun, seperti Hg, Cd, Pb, Cr dan lain-lain (Connel and Miller 1995).

Logam berat umumnya ditemukan dalam bentuk persenyawaan dengan unsur lain, dan sangat jarang ditemukan dalam elemen tunggal. Unsur ini dalam kondisi suhu kamar tidak selalu berbentuk padat melainkan ada yang berbentuk cair. Logam berat di perairan memiliki sifat konservatif dan nonkonservatif. Sifat konservatif menunjukan kestabilan konsentrasi suatu komponen, hal ini berarti bahwa konsentrasi suatu komponen cenderung tetap dan tidak terpengaruh dengan proses-proses fisik dan biologi yang ada di perairan, ditunjukkan dengan proses pergerakan, peningkatan konsentrasi, dan pergerakan sekaligus peningkatan konsetrasi (Hutagalung dan Razak 1992).

Sebagian dari logam berat bersifat essensial bagi organisme air untuk pertumbuhan dan perkembangan hidupnya, antara lain dalam pembentukan haemosianin dalam sistem darah dan enzimatik pada biota (Darmono 1995). Berdasarkan sifat kimia dan fisikanya, maka tingkat atau daya racun logam berat terhadap hewan air dapat diurutkan (dari tinggi ke rendah) sebagai berikut merkuri (Hg), kadmium (Cd), seng (Zn), timah hitam (Pb), krom (Cr), nikel (Ni), dan kobalt (Co) (Sutamihardja 1982). Menurut Darmono (1995) daftar urutan toksisitas logam paling tinggi ke paling rendah terhadap manusia yang mengkomsumsi ikan adalah sebagai berikut Hg2+ > Cd2+ >Ag2+ > Ni2+ > Pb2+ > As2+ > Cr2+ Sn2+ > Zn2+

a. Bersifat toksik tinggi (Hg, Cd, Pb, Cu, dan Zn)

. Sedangkan menurut Kementrian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (1990) sifat toksisitas logam berat dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu :

b. Bersifat toksik sedang (Cr, Ni, dan Co) c. Bersifat tosik rendah (Mn dan Fe).

Adanya logam berat di perairan, berbahaya baik secara langsung terhadap kehidupan organisme, maupun efeknya secara tidak langsung terhadap kesehatan manusia. Hal ini berkaitan dengan sifat-sifat logam berat (Sutamihardja 1982) yaitu :

9 1. Sulit didegradasi, sehingga mudah terakumulasi dalam lingkungan perairan dan

keberadaannya secara alami sulit terurai

2. Dapat terakumulasi dalam organisme termasuk kerang dan ikan, dan akan membahayakan kesehatan manusia yang mengkomsumsi organisme tersebut 3. Mudah terakumulasi di sedimen, sehingga konsentrasinya selalu lebih tinggi

dari konsentrasi logam dalam air

4. Mudah tersuspensi karena pergerakan masa air yang akan melarutkan kembali logam yang dikandungnya ke dalam air, sehingga sedimen menjadi sumber pencemar potensial dalam skala waktu tertentu

Walaupun terjadi peningkatan sumber logam berat, namun konsentrasinya dalam air dapat berubah setiap saat. Hal ini terkait dengan berbagai macam proses yang dialami oleh senyawa tersebut selama dalam kolom air. Parameter yang mempengaruhi konsentrasi logam berat di perairan adalah suhu, salinitas, arus, pH dan padatan tersuspensi total atau seston (Nanty 1999).

Fungsi-fungsi perilaku secara umum akan lemah akibat adanya zat-pencemar, dan ikan sering kali memperlihatkan tanggapan ini pertama ketika terekspos polutan (Little et al 1993). Perubahan tingkah laku seperti gerakan vertikal terjadi karena hilangnya keseimbangan. Pada toksisitas yang tinggi membuat gerakan ikan kacau balau dan akhirnya mati. Aktifitas renang merupakan indikator sensitif akan hadirnya senyawa berracun diperairan (Rose. et al. 1993). Toksisitas cadmium menyebabkan gerakan operculum yang tidak beraturan dan hilangnya keseimbangan pada Tilapia mossambica (Ghatak dan Konar 1990).

2.4 Toksisitas Logam Berat Nikel

Nikel (Ni) mempunyai dampak negatif bagi kesehatan terutama jika kadarnya sudah melebihi ambang batas. Walaupun pada konsentrasi rendah, efek ion logam berat dapat berpengaruh langsung hingga terakumulasi pada rantai makanan. Seperti halnya sumber-sumber polusi lingkungan lainnya, logam berat tersebut dapat ditransfer dalam jangkuan yang sangat jauh di lingkungan (Hapsari 2008). Nikel dalam jumlah kecil dibutuhkan oleh tubuh, tetapi bila terdapat dalam jumlah yang terlalu tinggi dapat berbahaya untuk kesehatan manusia, yaitu : menyebabkan kanker paru-paru, kanker hidung, kanker pangkal tenggorokan dan

10 kanker prostat, merusak fungsi ginjal, meyebabkan kehilangan keseimbangan, menyebabkan kegagalan respirasi, kelahiran cacat, menyebabkan penyekit asma dan bronkitis kronis serta merusak hati.

Nikel terdapat di dalam air sebagai Ni2+ dan kadang-kadang sebagai NiCO3

Gerberding (2005) melaporkan bahwa dalam konsentrasi tinggi nikel di tanah berpasir merusak tanaman dan di permukaan air dapat mengurangi tingkat pertumbuhan algae. Lebih lanjut dikatakan bahwa nikel juga dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme, tetapi mereka biasanya mengembangkan perlawanan terhadap nikel setelah beberapa saat. Ketoksikan nikel pada kehidupan akuatik bergantung pada spesies, pH, kesadahan dan faktor lingkungan lain (Blaylock and Frank 1979).

. Kadar nikel di perairan tawar alami adalah 0,1-0,3 ppb, sedangkan pada perairan laut berkisar antara 0,5 – 2 ppb (Lawrence 2003). Phytoplankton mengandung 1-10 ppb nikel, alga (air tawar dan air asin) mengandung 0,2 - 84 ppb nikel, Lobsters mengandung 0,14-60 ppb nikel, molusca 0,1-850 ppb, dan ikan antara 0,1 dan 11 ppb (Conard 2005). Garam-garam nikel misalnya nikel amonium sulfat, nikel nitrat, dan nikel klorida bersifat larut dalam air. Pada kondisi aerob dan pH < 9, nikel membentuk senyawa kompleks dengan hidroksida, karbonat, dan sulfat dan selanjutnya mengalami presipitasi. Demikian juga pada kondisi anaerob, nikel bersifat tidak larut (Moore 1990 dalam Effendi 2003). Di muara sungai, nikel menunjukan konsentrasi yang semakin meningkat dengan peningkatan kekeruhan. Peningkatan konsentrasi nikel terlarut pada tingkat kekeruhan yang tinggi terjadi karena proses desorpsi dari partikel-partikel yang ada di muara sungai dan proses resuspensi.

Beberapa faktor-faktor telah dihubungkan dengan tingkah laku abnormal pada ikan lele akibat toksisitas logam berat Ni, termasuk kerusakan saraf karena terganggunya transmisi antara sistem saraf dan berbagai lokasi-lokasi efektor, kelumpuhan dan gangguan sistem pernapasan karena kelainan fungsi enzim tubuh, dan penyalahgunaan energi yang mengakibatkan penghabisan energi (Isaac 2009).

Nilai LC50 nikel terhadap beberapa jenis ikan air tawar dan ikan air laut

berkisar 1 – 100 mg/liter. Peningkatan pH dan kesadahan air serta konsentrasi bahan toksik memberikan pengaruh signifikan terhadap konsentarasi LC50 ikan.

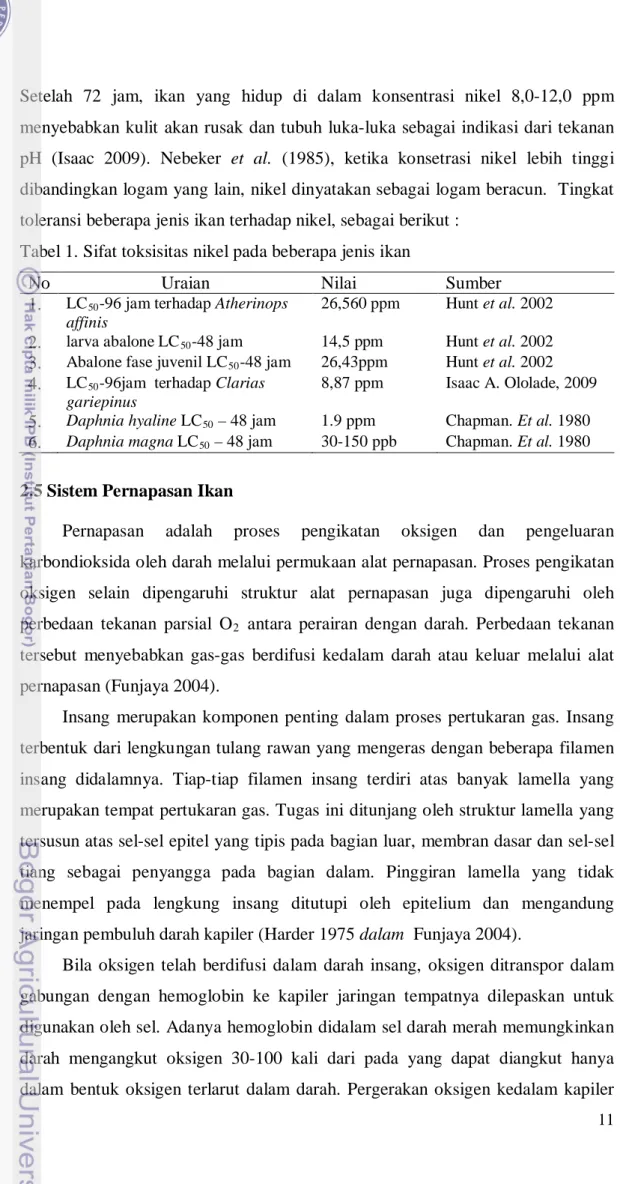

11 Setelah 72 jam, ikan yang hidup di dalam konsentrasi nikel 8,0-12,0 ppm menyebabkan kulit akan rusak dan tubuh luka-luka sebagai indikasi dari tekanan pH (Isaac 2009). Nebeker et al. (1985), ketika konsetrasi nikel lebih tinggi dibandingkan logam yang lain, nikel dinyatakan sebagai logam beracun. Tingkat toleransi beberapa jenis ikan terhadap nikel, sebagai berikut :

Tabel 1. Sifat toksisitas nikel pada beberapa jenis ikan

No Uraian Nilai Sumber

1. LC50-96 jam terhadap Atherinops 26,560 ppm affinis

Hunt et al. 2002 2. larva abalone LC50-48 jam 14,5 ppm Hunt et al. 2002

3. Abalone fase juvenil LC50-48 jam 26,43ppm Hunt et al. 2002

4. LC50-96jam terhadap Clarias 8,87 ppm gariepinus

Isaac A. Ololade, 2009 5. Daphnia hyaline LC50 – 48 jam 1.9 ppm Chapman. Et al. 1980

6. Daphnia magna LC50 – 48 jam 30-150 ppb Chapman. Et al. 1980

2.5 Sistem Pernapasan Ikan

Pernapasan adalah proses pengikatan oksigen dan pengeluaran karbondioksida oleh darah melalui permukaan alat pernapasan. Proses pengikatan oksigen selain dipengaruhi struktur alat pernapasan juga dipengaruhi oleh perbedaan tekanan parsial O2

Insang merupakan komponen penting dalam proses pertukaran gas. Insang terbentuk dari lengkungan tulang rawan yang mengeras dengan beberapa filamen insang didalamnya. Tiap-tiap filamen insang terdiri atas banyak lamella yang merupakan tempat pertukaran gas. Tugas ini ditunjang oleh struktur lamella yang tersusun atas sel-sel epitel yang tipis pada bagian luar, membran dasar dan sel-sel tiang sebagai penyangga pada bagian dalam. Pinggiran lamella yang tidak menempel pada lengkung insang ditutupi oleh epitelium dan mengandung jaringan pembuluh darah kapiler (Harder 1975 dalam Funjaya 2004).

antara perairan dengan darah. Perbedaan tekanan tersebut menyebabkan gas-gas berdifusi kedalam darah atau keluar melalui alat pernapasan (Funjaya 2004).

Bila oksigen telah berdifusi dalam darah insang, oksigen ditranspor dalam gabungan dengan hemoglobin ke kapiler jaringan tempatnya dilepaskan untuk digunakan oleh sel. Adanya hemoglobin didalam sel darah merah memungkinkan darah mengangkut oksigen 30-100 kali dari pada yang dapat diangkut hanya dalam bentuk oksigen terlarut dalam darah. Pergerakan oksigen kedalam kapiler

12 darah insang disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan dari tempat pertama ketempat lainnya. Karena tekanan oksigen (PO2) didalam insang lebih besar dari

pada PO2 kapiler darah insang maka oksigen berdifusi dari insang ke kapiler darah

insang kemudian darah insang ditranspor melalui sirkulasi ke jaringan perifer. Pada jaringan perifer, PO2 sel lebih rendah dari pada PO2 darah arteri yang

memasuki kapiler. Tekanan oksigen

2.6 Pengaruh Toksisitas Nikel terhadap Tingkat Konsumsi Oksigen

yang jauh lebih tinggi di dalam kapiler menyebabkan oksigen berdifusi keluar dari kapiler melalui ruang intertistial ke sel. Sebaliknya bila oksigen dimetabolisasi dengan bahan makanan dalam sel akan membentuk karbondioksida, sehingga CO2 dalam sel akan meningkat. Keadaan ini menyebabkan CO2 berdifusi kedalam kapiler jaringan. Setelah berada dalam darah, karbon dioksida ditranspor ke kapiler insang dan keluar melalui insang (Funjaya 2004).

Kebutuhan oksigen biologi didefinisikan sebagai banyaknya oksigen yang diperlukan oleh organisme pada saat pemecahan bahan organik, pada kondisi aerobik. Pemecahan bahan organik diartikan bahwa bahan organik ini digunakan oleh organisme sebagai bahan makanan dan energinya diperoleh dari proses oksidasi (Pescod 1973). Banyaknya oksigen yang dikonsumsi oleh biota akuatik dalam waktu tertentu berhubungan linear dengan banyaknya oksigen terlarut di perairan tersebut (Evans and Chaiborne 2005).

Tingkat kebutuhan oksigen pada ikan berbeda-beda tergantung pada spesies, ukuran (stadia), aktifitas, jenis kelamin, saat reproduksi, tingkat konsumsi pakan, dan suhu. Kebutuhan oksigen untuk ikan dalam keadaan diam relatif lebih sedikit dibandingkan dengan ikan pada saat bergerak atau memijah (Vernberg and Vernberg 1972).

Organisme perairan khususnya ikan yang mengalami keracunan logam berat akan mengalami gangguan pada proses pernafasan dan metabolisme tubuhnya, hal ini terjadi karena bereaksinya logam berat dengan fraksi dari lendir insang sehingga insang diseliputi oleh gumpalan lendir dari logam berat yang mengakibatkan proses pernafasan dan metabolisme tidak berfungsi sebagaimana mestinya (Palar 1994). Insang merupakan salah satu jaringan tubuh organisme

13 yang cepat terakumulasi logam berat. Jika proses pertukaran ion-ion dan gas-gas melalui insang terganggu, dapat meyebabkan ikan mati lemas (Wardoyo 1975)

Semakin tinggi konsentrasi timbal yang dipaparkan maka konsumsi oksigen juvenil ikan bandeng dari hari ke hari akan semakin rendah. Hal tersebut disebabkan karena pada jaringan insang juvenil bandeng terjadi kerusakan akibat terakumulasinya logam timbal pada jaringan tersebut, sehingga pertukaran oksigen dan gas-gas yang melalui insang menjadi terganggu (Ghalib dkk. 2002). 2.7 Pengaruh Toksisitas Nikel terhadap Histopatologis

Tingkat konsumsi oksigen pada dasarnya menunjukkan tingkat metabolisme. Konsumsi oksigen adalah indikator respirasi yang juga menunjukkan metabolisme energetik (Funjaya 2004). Kematian ikan yang disebabkan oleh bahan pencemar, umumnya terjadi karena kerusakan pada bagian insang dan organ-organ yang berhubungan dengan insang. Insang terletak di luar dan berhubungan langsung dengan air sebagai media hidupnya. Insang merupakan organ yang pertama kali mendapat pengaruh apabila lingkungan air tercemar oleh bahan pencemar, baik terlarut maupun tersuspensi (Siahaan 2003).

Insang terdiri dari sepasang filamen insang, di mana setiap filamen terdiri dari serat melintang yang tertutup epithelium yang tipis disebut lamella. Lamella merupakan penyusun filamen. Sebuah rangkaian lamella pada satu sisi dari septum interbranchiale disebut hemibranchium. Dua hemibranchium dan septum interbranchia membentuk insang lengkap disebut holobranchia (Lagler et al. 1977). Keterangan: 1. Eritrosit 2. Epitelium 3. Sel pillar 4. Lumen kapiler 5. Lamella

6. Sel sel interlamella 7. Sel mukus

8. Tulang rawan penopang

14 Keberhasilan ikan dalam mendapatkan oksigen ditentukan oleh kemampuan fungsi insang untuk menangkap oksigen dalam perairan. Proses penyerapan oksigen dalam jaringan insang dilakukan oleh darah yang mengalir ke dalam filamen-filamen insang dan akibat adanya perbedaan tekanan gas antara darah dan filamen dengan air sehingga terjadi difusi gas. Rusaknya jaringan insang akibat adanya pengaruh benda asing atau racun, menyebabkan ikan mengalami gangguan pernafasan atau lebih lanjut dapat mengakibatkan kematian pada ikan (Lagler et al. 1977).

Hasil uji histologi yang dilakukan oleh Ghalib dkk. (2002) menunjukkan bahwa Pb dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan insang khususnya pada lamella primer dan lamella sekunder sehingga insang tidak dapat berfungsi dengan baik. Sejalan dengan laporan Casarett and Doult (1975) bahwa pada konsentrasi yang cukup tinggi daya konsentrasi insang juga menurun akibat adanya reaksi antara logam berat timbal dengan protein dan lendir insang yang membentuk methallotionin dimana struktur ini dapat menghambat kerja enzim pernapasan.

Vernberg and Vernberg (1972) menyatakan bahwa oksigen terlarut dibutuhkan oleh semua jasad hidup untuk pernapasan, proses metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan, jika ikan berada pada medium dengan tekanan parsial oksigennya lebih rendah dari lingkungan (ambien), maka untuk mencukupi kebutuhan oksigenya ikan akan melakukan pemompaan air yang lebih besar melalui peningkatan frekuensi pergerakan operculum. Selanjutnya dikatakan bahwa meningkatnya CO2 lebih menstimulir respon meningkatnya frekuensi gerakan operculum dalam respirasi dari pada penurunan kandungan oksigen.

Hati sangat rentan terhadap pengaruh berbagai zat kimia dan sering menjadi organ sasaran utama dari efek racun zat kimia. Oleh karena itu, hati merupakan organ tubuh yang paling sering mengalami kerusakan. Menurut Lu (1995) hal ini disebabkan sebagian besar toksikan yang masuk ke dalam tubuh setelah diserap oleh usus halus di bawa ke hati oleh vena porta hati. Kerusakan hati tersebut dapat terjadi karena : 1) Senyawa kimia yang terserap melalui oral akan diabsorbsi dari saluran cerna ke dalam hati melalui vena porta; 2) Senyawa kimia yang dimetabolisme di dalam hati dieksresikan ke dalam empedu dan kembali lagi ke

15 duodenal; 3) Senyawa asing yang dimetabolisme oleh hati sebagian dilokalisir di dalam hati. Dengan demikian hati merupakan organ yang banyak berhubungan dengan senyawa kimia sehingga mudah terkena efek toksik (Loomis 1978 dalam Siahaan 2003).

Kerusakan hepatosit menurut Robert (2001) dapat dibagi menjadi dua yaitu taksohepatik dan trofohepatik. Kerusakan akibat taksopatik disebabkan oleh pengaruh langsung dari agen yang toksik, baik berupa zat kimia maupun kuman. Kerusakan akibat trofopatik disebabkan adanya kekurangan faktor-faktor penting untuk kehidupan sel seperti oksigen atau zat makanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Darmono (1995) mengatakan bahwa hati ikan yang tercemar logam timbal, kadmium, copper, merkuri mengalami kerusakan berupa pembendungan, hemoragi dan degenerasi vakuola. Degenerasi vakuola atau pembekakan sel merupakan salah satu indikasi terjadinya perlemakan hati, pada keadaan ini sel hati tampak membesar. Menurut Ressang (1984), perlemakan yang berlangsung lama dapat menyebabkan terjadinya kerusakan hati yaitu kongesti. Kongesti adalah terjadinya pembendungan darah pada hati yang disebabkan adanya gangguan sirkulasi yang dapat mengakibatkan kekurangan oksigen dan zat gizi.

2.8 Pengaruh Toksisitas Nikel Terhadap Kondisi Hematologi Ikan

Gambaran darah suatu organisme dapat digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan yang sedang dialami oleh organisme tersebut. Penyimpangan fisiologis ikan akan menyebabkan komponen-komponen darah juga mengalami perubahan. Perubahan gambaran darah dan kimia darah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dapat menentukan kondisi kesehatannya. Fungsi vital darah di dalam tubuh antara lain sebagai pengangkut zat-zat kimia seperti hormon, pengangkut zat buangan hasil metabolisme tubuh, dan pengangkut oksigen dan karbondioksida (Ganong 1983).

Apabila nafsu makan ikan menurun, maka nilai hematokrit darahnya menjadi tidak normal, jika nilai hematokrit rendah maka jumlah eritrositpun rendah. Sel darah merah, sel darah putih dan platelet/thrombosit merupakan bagian dari elemen darah, sedangkan berbagai faktor koagulasi/zat pembekuan

16 serta imunoglobulin adalah unsur penting dari protein plasma total (Bastiawan

dkk. 2001)

Fungsi utama sel darah merah adalah mengikat haemoglobin untuk transport oksigen, sedangkan sel darah putih peran utamanya ialah dalam pertahanan tubuh terhadap infeksi mikrobial. Imunoglobulin merupakan unsur penting dari

humoran immune response yang dibentuk untuk menghambat/mencegah ikan dari

agen infeksi (Ganong 1983; Tortora dan Anagnostakos 1990).

Hasil penelitian Narayanan (2008), menunjukkan terjadi peningkatan secara signifikan konsentrasi sel darah putih, gula darah dan kolesterol Cyprinus carpio pada media yang dicemari oleh logam berat kadmium (Cd), Cromium (Cr) dan Timbal (Pb).

2.8.1 Eritrosit

Eritrosit membawa hemoglobin dalam sirkulasi. Eritrosit dibentuk dalam sumsum tulang, terutama dari tulang pendek, pipih dan tak beraturan. Perkembangan eritrosit dalam sumsum tulang melalui berbagai tahap: mula-mula besar dan berisi nukleus tetapi tidak ada hemoglobin; kemudian dimuati hemoglobin dan akhirnya kehilangan nukleusnya dan baru diedarkan ke dalam sirkulasi darah. Jumlah eritrosit normal pada ikan teleost berkisar antara 1,05 juta – 3 juta sel/mm3

Eritrosit merupakan sel yang paling banyak jumlahnya. Inti sel eritrosit terletak sentral dengan sitoplasma dan akan terlihat jernih kebiruan dengan pewarnaan Giemsa (Chinabut et al 1991 dalam Mulyani 2006). Seperti halnya pada hematokrit, jumlah eritrosit yang rendah menunjukkan terjadinya anemia. Sedangkan jumlah tinggi menandakan bahwa ikan dalam keadaan stres (Wedemeyer dan Yasutake 1977 dalam Taufik 2005).

(Robert 2001).

2.8.2 Leukosit

Leukosit (SDP, WBC) warnanya bening, bentuknya lebih besar dibandingkan dengan eritosit, tetapi jumlahnya lebih sedikit. Leukosit dibuat pada sumsum tulang dan berisi sebuah inti yang berbelah banyak dan protoplasmanya berbulir karena itu disebut sel berbulir granulosit (Tortora dan Anagnostakos 1990).

Jumlah leukosit darah ikan berkisar antara 20.000 – 150.000 sel/mm3 (Rostagi 1977). Jumlah total SDP dan diferensiasinya merupakan bantuan

17 hematologi yang berguna untuk evaluasi respon inang terhadap infeksi mikroba dan untuk diagnosis leukemia serta penyakit lainnya. Dalam evaluasi sebuah leukogram, amat perlu diketahui bahwa tidak hanya total SDP dan diferensiasinya, tetapi untuk menetapkan adanya perubahan morfologi SDP maka informasi tentang komponen darah lainnya harus ada. Juga protein plasma total dan konsentrasi fibrinogen, parameter darah merah (HCT, HB, SDM) dan SDM berinti serta jumlah retikulosit secara tak langsung membantu dalam interpretasi leukogram. Jumlah total leukosit bervariasi antar spesies ikan dan hal ini dipengaruhi oleh umur ikan. Saat ikan lahir jumlahnya lebih tinggi, kemudian secara bertahap menurun sampai nilai dewasa yaitu pada umur 2–12 bulan. Meningkatnya jumlah leukosit disebut leukositosis sedangkan penurunan disebut leukopenia. Leukositosis lebih umum daripada leukopenia dan tidak merupakan hal yang serius, bahkan mungkin bisa fisiologis. Leukositosis yang fisiologis mungkin terjadi sebagai reaksi “ephinephrine” dimana neutrofil dan limfosit dimobilisasi kedalam sirkulasi umum sehingga menaikkan jumlah total SDP. Hal ini sering terjadi pada ikan muda dan biasanya akibat stres, juga adanya gangguan fisik sehingga leukositosis ini bisa terjadi dalam keadaan sehat ataupun sakit dan bisa bersifat fisiologis maupun patologis. Sedangkan leukopenia umumnya berhubungan dengan infeksi bakterial atau viral (Dierauf 1990 dalam Aliambar 1999).

2.8.3 Hematokrit

Hematokrit (HCT; PCV) merupakan persentase volume eritrosit dalam darah ikan. Hasil pemeriksaan terhadap hematokrit dapat dijadikan sebagai salah satu patokan untuk menentukan keadaan kesehatan ikan, nilai hematokrit kurang dari 22% menunjukkan terjadinya anemia. Kadar hematokrit bervariasi tergantung pada faktor nutrisi, umur ikan, jenis kelamin, ukuran tubuh dan masa pemijahan. Nilai hematokrit sebesar 40% berarti dalam darah mengandung 40% sel darah merah (Kuswardani 2006). Persentase nilai hematokrit ikan lele normal berkisar antara 30,8%-45,5% (Angka dkk. 1985).

Aliambar (1999) menyatakan bahwa perhitungan hematokrit dilakukan setelah darah dicegah membeku dengan menggunakan antikoagulan dan disentrifuse sehingga sel-selnya akan mengendap dan menempati dasar tabung. Sedangkan plasma, suatu cairan yang berwarna kekuning-kuningan akan naik ke

18 atas. Jumlah sel-selnya adalah 45% dari volume darah total, dan nilai ini dinamakan packed cell volume (PCV) atau hematokrit (HCT), yang dinyatakan dalam persen.

Perhitungan nilai hematokrit lebih sering ditentukan berdasarkan metode mikrohematokrit. Kekuatan dan lama putaran amatlah perlu untuk mengurangi plasma yang melekat pada dinding tabung (Tortora dan Anagnostakos 1990). Pada kambing dan domba, metode hematokrit membutuhkan waktu centrifuse yang lebih lama (10–20 menit), sedangkan spesies lainnya (termasuk ikan), waktu centrifuse dilakukan dalam waktu kurang lebih 5 menit. Perbedaan nilai hematokrit dapat terjadi akibat kesalahan teknik terutama yang disebabkan oleh metode pengambilan darah, tipe dan konsentrasi antikoagulan serta metode yang dipakai untuk determinasi perhitungan SDM dan SDP, konsentrasi HB dan HCT (Aliambar 1999).

Nilai hematokrit juga berbeda berdasarkan ketinggian, individu yang tinggal di pegunungan memiliki nilai hematokrit yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan individu yang tinggal di tepi pantai (Tortora dan Anagnostakos 1990). 2.8.4 Hemoglobin

Hemoglobin (Hb) adalah pigmen merah pembawa oksigen dalam sel darah merah vertebrata, yang merupakan suatu protein yang kaya akan zat besi. Hemoglobin (Hb) sangat penting untuk mempertahankan kehidupan sebab ia membawa dan mengirim oksigen ke jaringan-jaringan. Sekitar 400 juta molekul hemoglobin ada dalam sel darah merah dan meliputi 95% dari berat keringnya. Sedangkan sintesis hemoglobin dan proses destruksinya seimbang dalam kondisi fisiologis dan adanya gangguan pada salah satunya dapat menimbulkan gangguan hematologis yang nyata (Tortora dan Anagnostakos 1990; Aliambar 1999).

Hemoglobin mengandung senyawa protein yang berisi globin dan heme. Setiap gram hemoglobin berisi 3,34 mg zat besi dan membawa 1,34 ml oksigen. Setiap molekul hemoglobin berisi 4 heme unit dan masing-masing bergabung dengan satu rangkaian globin yang mempunyai residu asam amino. Hemoglobin dilepaskan dalam bentuk bebas bila terjadi hemolisis sedangkan batas antara hemoglobin dan stroma sel darah merah mengalami kerobekan yang disebabkan oleh agen penyebab hemolisis (Ressang 1984).

19 2.8.5 Rasio Netrofil-Limfosit

Pertahanan tubuh melawan infeksi adalah peran utama leukosit. Jenis sel darah putih yang sudah teridentifikasi dalam darah perifer adalah limfosit, neutrofil, monosit dan trombosit. Kadar limfosit pada ikan kerapu normal adalah 72% dari total leukositnya, sedangkan pada ikan kerapu yang diberi perlakuan hormon hormon steroid LHRHa dosis 50 mg/kg bobot badan yaitu 54,5% (Fris

dkk. 2003). Limfosit merupakan jenis sel leukosit yang paling dominan dalam

leukosit ikan dengan kepadatan 48.000 sel/mm3, dengan kisaran normal 71,1-82,88% dari total leukosit (Rostagi 1997).

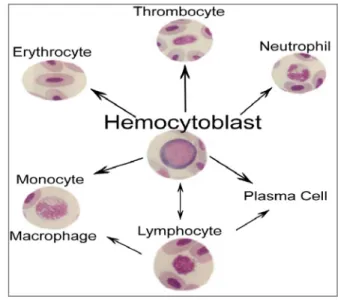

Gambar 3. Ciri komponen leuko sit

Peningkatan jumlah limfosit di dalam sirkulasi darah disebut limfositosis sedangkan penurunannya disebut leukopenia. Jumlah limfosit yang tinggi dalam sirkulasi darah akan diimbangi dengan jumlah netrofil yang rendah dan sebaliknya. Penurunan jumlah limfosit dalam darah perifer terjadi karena sebagian besar limfosit dari sirkulasi dan berkosentrasi dalam jaringan dimana terjadi peradangan (Jawad et al. 1993).

2.9 Kadar Glukosa Darah

Kata stres bermula dari sebuah kata latin stringere yang berarti ketegangan, dan tekanan. Stress merupakan reaksi yang tidak diharapkan yang muncul karena tingginya tuntutan lingkungan pada organisme. Respon tubuh terhadap stres terdiri dari proses dua tahap, yaitu: respon stres primer, yaitu respon yang membantu kita menghadapi ancaman dari lingkungan kita. Respon stres sekunder, yaitu reaksi

20 saraf yang diawali oleh otak dalam menanggapi apa yang kita butuhkan. Stres pada ikan bisa disebabkan oleh faktor lingkungan (pH, tinggi amoniak, rendahnya kadar oksigen, pencemaran, dsb), kepadatan, penanganan dan lain-lain. Salah satu pendekatan yang bisa dilihat pada tubuh ikan saat stres adalah perubahan naik turunnya kadar glukosa darah. Mekanisme terjadinya perubahan kadar glukosa darah selama stres dimulai dari diterimanya informasi penyebab faktor stres oleh organ reseptor. Selanjutnya informasi tersebut disampaikan ke otak bagian hipotalamus melalui sistem syaraf. Hipotalamus memerintahkan sel kromafin untuk mensekresikan hormon katekolamin melalui serabut syaraf simpatik. Adanya katekolamin ini akan mengaktivasi enzim-enzim yang terlibat dalam katabolisme simpanan glikogen, sehingga kadar glukosa darah mengalami peningkatan.

Naik turunnya kadar glukosa dalam darah ikan mengindikasikan bahwa ikan sedang lapar atau sedang kenyang. Naiknya glukosa darah menandakan bahwa ikan sedang kenyang, artinya nafsu makan berkurang karena energi yang dibutuhkan oleh tubuh terpenuhi. Sebaliknya, pada saat kadar glukosa darah turun, maka ikan akan merasa lapar sehingga diperlukan makanan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Pada saat ikan stres menyebabkan kadar glukosa dalam darah terus naik yang diperlukan untuk mengatasi homeostasis dan insulin akan menurun. Dengan tingginya kadar glukosa di dalam darah tersebut maka sinyal dari pusat syaraf menandakan bahwa ikan merasa kenyang, dan ikan tidak mau makan (Marcel et al. 2009)

Naiknya kadar glukosa darah dibutuhkan untuk proses memperbaiki homeostasis selama stres, namun kebutuhan energi dari glukosa tersebut akan dapat terpenuhi apabila glukosa dalam darah dapat segera masuk ke dalam sel, dan ini sangat bergantung pada kinerja insulin. Tingginya kadar glukosa di dalam darah tersebut maka sinyal dari pusat syaraf menandakan bahwa ikan merasa kenyang, dan ikan tidak mau makan.

21 Tabel 2 Nilai kadar glukosa darah sebelum dan setelah diberi perlakuan stres pada

beberapa jenis ikan

Species Stresor Glucose (mmol/L) Exposure References

Prestres Poststres

Rainbow trout

Oncorhynchus mykiss Pollutant 4,2 9 acute Miller et al. (2007)

Rainbow trout Copper and air

exposure 5,1 7,2 Chronic acute Gagnon et al. (2006)

Atlantic cod

Godus morhua Nitrite exposure 0,17 0,23 Chronic

Siikavuopio & Saether (2006)

Oreochromis niloticus Social stresor 1,9 6,7 Acute Barreto & Velpato (2006)

Oreochromis niloticus Electroshock 2,2 6,4 Acute Barreto & Velpato (2006)

Brycon amazonicus Handling and

transportation 2,8 10 Acute Urbinati & Carneiro (2006)

Plectropomus leopardus Capture and handling 1,6 7,9 Chronic Frisch & Anderson (2005)

Plectropomus moculatus Capture and handling 1,9 7,4 Chronic Frisch & Anderson (2005)

Sumber : Marcel et al (2009) 2.9 Studi Bioassay

Ikan merupakan indikator biologik dalam pencemaran air, sedangkan kematian merupakan tolok ukur toksisitas akut pencemar air pada ikan. Pengaruh pencemar air dapat menyebabkan :

1. Merusak insang : gangguan respiratorik dan sirkulatorik, anoksemia dan gangguan fungsi ekskretorik insang

2. Membunuh ikan setelah Absorpsi lewat permukaan mulut, insang dan kulit

3. Membunuh ikan setelah Absorpsi lewat permukaan saluran pencemaan

Study bioassay dilakukan sebagai test spesifik untuk menentukan dampak dari polutan dan faktor lingkungan pada biota akuatik dalam keadaan tertentu dan waktu tertentu (APHA 1979). Sanusi (2009), terdapat dua tipe dari keracunan akibat logam berat, yaitu :

1. Efek akut, biasanya letal dimana biota akan lansung menderita sesaat setelah dimasukan kedalam media yang terdapat konsentrasi yang tinggi dari polutan dan biasanya berlanjut pada kematian.

2. Efek kronis, biota akan mengalami efek yang lebih lama, biasanya akan berdampak pada pertumbuhan, reproduksi dan pola tigkah laku. Efek dari kronis dapat berupa lethal ataupun sublethal.

Berdasarkan tingkatan dari kematian yang disebabkan polutan atau faktor lingkungan, APHA (1979) dan Effendi (1993), mengklasifikasikanya dalam lima kategori :

22 1. Lethal Concentration (LC)

LC ditentukan pada saat mortalitas mencapai >50% dan terjadi setelah 24 jam, 48 jam, atau 96 jam setelah dimasukan kedalam media.

2. Effectif Concentration (EC)

EC ditentukan dimana konsentrasi dapat menyebabkan efek berbahaya seperti perbedaan pola tingkah laku biota dan ketidakseimbangan pada 50% populasi biota akuatik.

3. Incipent Letal Concentration (ILC)

ILC ditentukan pada saat paling tidak 50% dari populasi yang bertahan. 4. Save Concentartion (SC)

Konsentrasi tertinggi yang paling aman bagi biota akuatik 5. Maksimum Allowable Toxicant Concentration (MATC)

Konsentrasi tertinggi yang diperbolehkan ada diperairan yang tidak akan menyebabkan bahaya apapun bagi organisme akuatik.

Dari harga LC50

sangat tinggi : < 1 mg/L

, selanjutnya potensi ketoksikan akut senyawa uji dapat digolongkan menjadi :

tinggi : 1 -50 mg/L

sedang : 50 – 500 mg/L

sedikit toksit : 500 – 5000 mg/L hampir tidak toksit : 5 – 15 g/L

relatif tidak berbahaya : > 15 g/L, (Balazs T, 1970) 2.10 Kualitas Air

Kelarutan logam dalam air dikontrol oleh pH air. Kenaikan pH menurunkan kelarutan logam dalam air, karena kenaikan pH mengubah kestabilan dari bentuk karbonat menjadi hidroksida yang membentuk ikatan dengan partikel pada badan air, sehingga akan mengendap membentuk lumpur (Palar 2004).

Odum (1971) menyatakan bahwa kadar oksigen dalam air laut akan bertambah dengan semakin rendahnya suhu dan berkurang dengan semakin tingginya salinitas. Kandungan oksigen terlarut (DO) minimum adalah 2 ppm dalam keadaan normal dan tidak tercemar oleh senyawa beracun (toxit),

23 Kandungan oksigen terlarut minimum ini sudah cukup mendukung kehidupan organisme (Swingle 1968).

Kenaikan suhu air dan penurunan pH akan mengurangi adsorpsi senyawa logam berat pada partikulat. Suhu air yang lebih dingin akan meningkatkan adsorpsi logam berat ke partikulat untuk mengendap di dasar. Sementara saat suhu air naik, senyawa logam berat akan melarut di air karena penurunan laju adsorpsi ke dalam partikulat. Logam yang memiliki kelarutan yang kecil akan ditemukan di permukaan air selanjutnya dengan perpindahan dan waktu tertentu akan mengendap hingga ke dasar, artinya logam tersebut hanya akan berada di dekat permukaan air dalam waktu yang sesaat saja untuk kemudian mengendap lagi. Hal ini ditentukan antara lain oleh massa jenis air, viskositas air, temperatur air, arus serta faktor-faktor lainnya (Palar 2004).

Daya larut logam berat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada kondisi lingkungan perairan. Pada daerah yang kekurangan oksigen, misalnya akibat kontaminasi bahan-bahan organik, daya larut logam berat akan menjadi lebih rendah dan mudah mengendap (Lawrence 2003).

Kandungan logam berat pada sedimen umumnya rendah pada musim kemarau dan tinggi pada musim penghujan. Penyebab tingginya kadar logam berat dalam sedimen pada musim penghujan kemungkinan disebabkan oleh tingginya laju erosi pada permukaan tanah yang terbawa ke dalam badan sungai, sehingga sedimen dalam sungai yang diduga mengandung logam berat akan terbawa oleh arus sungai menuju muara (Bryan 1976).

Persyaratan lokasi untuk pemeliharaan bandeng adalah Suhu air 26,5-31,00C, pH 6,5-8,5, Oksigen larut 3,0-8,5 ppm dan salinitas 10–18 ppm (Idel

dkk. 1996). Persyaratan kualitas air untuk uji toksisitas antara lain : pH 7,0-7,5,

kesadahan 75-125 mg/l, DO > 4 mg/l, CO2 maks. 10 mg/1, alkalinitas 50 -200 mg/l dan amoniak 0,1 mg/1 (Ahmad 1998).