1 EVALUASI OTONOMI DAERAH DI JAWA BARAT TAHUN 2007:

BERDASARKAN INDEKS PEMERINTAHAN BERBASIS GOVERNANCE1

Dede Mariana, Caroline Paskarina, dan Widya Setiabudhi

ABSTRACT

The policy of decentralisation and local autonomy is not a new phenomenon in Indonesia, but in more than a century, the implementation of this policy is more oriented toward elite’s interests instead of public’s interest. Therefore, evaluation to the implementation of decentralisation and local autonomy policy is necessary to obtain objective information as input to improve local autonomy implementation in the future. Measurement fo Governance-Based Index in West Java Province in this research used indicatiors such as citizen participation, government orientation, social development, and economic management. The result indicated that governance quality in West Java Province in 2007 is 58,57, which is mediate category. Indicator with lowest score (54,68) is government orientation, meanwhile the highest score (63,71) is obtain by citizen participation. In the future, comprehensive effort are needed to revise relationship among stakeholders to achieve synergic relationship. Trust as foundation of governance relationship is build through law enforcement, bureaucracy reform, and elimination of corruption, collution, and nepotism in public affairs.

Keywords: local autonomy evaluation, governance-based index

Pengantar

Otonomi daerah merupakan salahsatu agenda reformasi yang hingga saat ini masih menjadi wacana yang hangat diperdebatkan. Semangat kebebasan dan pengakuan akan identitas lokal yang mendasari prinsip otonomi daerah pascareformasi seolah menimbulkan euforia di tingkat daerah, sehingga muncul idiom “raja kecil”, “bos lokal”, dll untuk merefleksikan hubungan pusat dan daerah yang ditandai dengan kuatnya posisi tawar daerah berhadapan dengan pemerintah pusat. Namun, di sisi lain, berbagai inovasi dan best practices pun bermunculan dari daerah. Jembrana, Sidoarjo, Sragen, Blitar,

1

2 Indramayu, Solok, dll. menjadi beberapa contoh daerah yang berhasil menerapkan pembaharuan dalam tata kelola pemerintahannya, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Keberhasilan daerah-daerah ini membawa harapan bahwa dengan otonomi daerah, akan ada perbaikan dalam kehidupan masyarakat di daerah.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah bukanlah hal baru di Indonesia karena sejak tahun 1803 telah diberlakukan Decentralizatie Wet. Namun, pada kenyataannya hingga lebih dari seabad, kebijakan desentralisasi lebih banyak berorientasi pada kepentingan elit dan bukan kepentingan masyarakat. Karena itulah, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi penting untuk dilakukan agar dapat diperoleh informasi yang obyektif sebagai bahan perbaikan pelaksanaan otonomi daerah di masa mendatang.

Penyelenggaraan pemerintahan secara desentralistis pada dasarnya menyangkut transfer kewenangan dari pusat ke daerah, maupun dari pemerintah kepada institusi-institusi non pemerintah. Karena itu, pada praktiknya, desentralisasi senantiasa dikaitkan dengan manajemen pemerintahan berbasis governance sebagai salahsatu model manajemen pemerintahan yang mensyaratkan adanya jejaring kerja dan kemitraan di antara seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat (civil society).

3 kelebihan dan kelemahan kebijakan atau program, merumuskan dan memperbaiki metodologi evaluasi kebijakan atau program, juga memberi landasan dan alternatif pemecahan masalah bagi tindakan selanjutnya oleh para pengambil kebijakan2.

Keberhasilan penyelenggaraan governance seyogianya dapat diukur agar diperoleh informasi yang obyektif mengenai kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam melaksanakan kewenangannya, mengalokasikan sumber-sumberdaya publik, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi warga masyarakatnya. Melalui pengukuran ini, masyarakat dapat mengetahui sejauhmana upaya yang dilakukan pemerintah telah sesuai dengan harapan dan tuntutan mereka, yang pada gilirannya akan menentukan sikap masyarakat apakah akan mendukung atau menolak pola penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sementara bagi para pelaku usaha, pengukuran governance menjadi bahan masukan untuk menentukan keputusan-keputusan bisnis mereka, misalnya apakah daerah yang bersangkutan cukup prospektif bagi investasi atau tidak. Bagi pemerintah, pengukuran indeks pemerintahan berbasis governance menjadi salahsatu bahan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan yang selama ini dilaksanakan.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pengukuran indeks pemerintahan yang berbasis pada indikator-indikator governance menjadi relevan sebagai salahsatu alat ukur untuk menilai pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam era desentralisasi, tata kelola pemerintahan daerah menjadi ujung tombak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah daerah berada lebih dekat dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat dan dapat lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Desentralisasi dalam pengertian transfer atau pelimpahan kewenangan baru akan bermakna bila disertai dengan

2

4 peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang-bidang yang merupakan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, daya beli, dan infrastruktur.

Berbagai Model Evaluasi Otonomi Daerah

Dalam kajian-kajian pemerintahan yang bersifat institusionalisme atau kelembagaan, pemerintah dimaknai sebagai institusi atau lembaga sedangkan pemerintahan adalah kerja pemerintah. Inilah yang dimaknai sebagai konsep government. Dalam arti luas, government diartikan sebagai lembaga-lembaga yang bertanggung jawab membuat keputusan kolektif bagi masyarakat, sementara dalam arti sempit, government adalah pejabat politik paling tinggi dalam lembaga-lembaga itu, yaitu presiden, perdana menteri, dan menteri3. Pemahaman tentang pemerintah dalam konsep ini menempatkan pemerintah sebagai aktor dominan bahkan aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keputusan kolektif dalam masyarakat dibuat sendiri oleh seorang pimpinan, misalnya presiden atau kepala daerah, atau oleh satu kelompok (misalnya kabinet). Peranan masyarakat terbatas sebagai kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan, bahkan partisipasi masyarakat dimaknai secara sempit hanya sebagai formalitas dalam mendukung legitimasi kebijakan yang dibuat pemerintah.

Secara umum, istilah government lebih mudah dipahami sebagai pemerintah yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat, kecenderungannya lebih tertuju pada lembaga eksekutif atau kepresidenan (executive heavy)4. Selanjutnya ditegaskan bahwa wacana mengenai

3

Mochtar Mas’oed. “Desentralisasi dan Good Governance”. Dalam Good Governance : Untuk Daulat Siapa ?. Edy Soehardono. Yogyakarta : Forum LSM DIY bekerja sama dengan YAPPIKA. 2001, hal. 19.

4

5 government lebih mengarah pada meminimalkan peran negara dan mempromosikan peran sektor swasta atau limitation of the state’s roles5. Terdapat pula diskusi mengenai reformasi aparatur negara (civilservice reform) namun hal ini tidak lebih dari bagian agenda ekonomi untuk penyesuaian struktural (structural adjustment).

Wacana government adalah fenomena yang berkembang pada abad 20 di mana negara memegang hegemoni kekuasaan atas rakyat6. Ketika negara (pemerintah) memegang hegemoni maka tertib sosial cenderung ditegakkan secara hierarkhis dan birokratis, dan kurang mengandalkan pada mekanisme spontan yang dapat berlangsung dari dalam masyarakat, oleh kekuatan yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Kegagalan konsep sentralisasi menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma pemerintahan yang semula menekankan pada institusi pemerintah (government) menjadi governance, yakni suatu konsep yang memandang pemerintahan sebagai suatu proses yang tidak lagi bersifat intra bureaucratic anality (perspektif yang melihat aktivitas dan kekuasaan pemerintahan di dalam dirinya sendiri). Kinerja pemerintahan harus dilihat dari interaksi dan relasi antara berbagai faktor dan aktor di luar birokrasi.

Konsep governance dimunculkan sebagai alternatif model dan metode governing (proses pemerintahan) yang lebih mengandalkan pada pelibatan seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, semi pemerintah, atau non pemerintah, seperti lembaga bisnis, LSM, komunitas, atau lembaga. Dengan cara pandang itu, sekat-sekat formalitas negara atau pemerintah menjadi terabaikan.

Konsep governance melihat kegiatan, proses atau kualitas memerintah, bukan tentang struktur pemerintahan, tetapi kebijakan yang dibuat dan efektivitas penerapan

5

Mishra. Loc.Cit.

6

6 kebijakan itu7. Kebijakan bukan dibuat oleh seorang pemimpin atau satu kelompok tertentu melainkan muncul dari proses konsultasi antara berbagai pihak yang terkena oleh kebijakan itu. Dalam konsep ini, pemerintah bukan satu-satunya aktor dan tidak selalu menjadi pelopor dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai fungsi pengelolaan masyarakat yang kompleks, governance melibatkan relasi antara berbagai kekuatan dalam negara, yakni pemerintah (state), civil society, economic society, dan political society.

Pengukuran mengenai indeks tata kelola pemerintahan, khususnya yang berbasis governance sudah mulai dilakukan sejak tahun 1998 melalui indeks yang disusun oleh Jeff Huther dan Anwar Shah. Namun, selain indeks tersebut, sebenarnya ada sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk menyusun indeks pemerintahan berbasis governance. Setidaknya terdapat 4 (empat) pendekatan dalam menyusun indeks governance, yakni: (1) pendekatan geometric mean index yang digunakan oleh Huther dan Shah (1998)8; (2) pendekatan unobserved component yang digunakan oleh Kaufmann, Kraay, dan Lobaton (1999)9; (3) pendekatan principal component analysis yang digunakan oleh Toatu (2004)10; serta (4) pendekatan arithmetic mean index yang digunakan oleh Manning, Mukherjee, dan Gokcekus (2000)11.

Sekalipun terdapat 4 (empat) pendekatan berbeda, namun pada dasarnya keempat pendekatan tersebut menekankan pada dimensi kuantitatif dari tata kelola pemerintahan yang bersumber dari pengukuran terhadap indikator agregat (indikator komposit) yang

7

Mas’oed, op.cit., hal. 19.

8

Jeff Huther and Anwar Shah. 1998. Applying a Simple Measure of Good Governance to the Debate on Fiscal Decentralization. Washington, DC : World Bank

9

Daniel Kaufmann, Aart Kraay, dan Pablo Zoido-Labaton. 1999. Agregating Governance Indicators. Washington, DC : World Bank.

10

Ronald Duncan, Teuea Toatu, dan Azmat Gani. 2004. A Conceptual Framework for the Development of a Composite Governance Index for the Pacific Island Countries. Pacific Institute of Advanced Studies in Development and Governance.

11

7 dibentuk dari sejumlah tolok ukur. Pengukuran terhadap indikator-indikator agregat ini kemudian diinterpretasikan, sehingga potensi subyektivitas dan bias memang tetap ada, terutama ketika menentukan pembobotan untuk tiap indikator. Karena itu, pendekatan kualitatif tetap diperlukan sebagai penyeimbang dan pelengkap analisis terhadap hasil pengukuran kuantitatif.

Secara umum, keempat pendekatan tersebut membangun indikator-indikator governance dengan berlandaskan pada konsep governance yang mensyaratkan adanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum (rule of law). Penjabaran dari keempat prasyarat ini kemudian melahirkan sejumlah model indikator, antara lain yang dibuat oleh Huther dan Shah (1998) sebagai berikut :

1. Citizen participation (partisipasi warga) partisipasi warga, dengan tolok ukur:

a. Kebebasan politik : mengukur kemampuan warga untuk mempengaruhi kualitas tata pemerintahan yang mereka peroleh.

b. Stabilitas politik : mengukur kemampuan warga untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.

2. Government orientation (orientasi pemerintah) keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan warga masyarakat, terutama dalam kinerja pelayanan publik (penyediaan barang dan jasa publik), dengan tolok ukur:

a. Efisiensi yudisial/penegakan hukum b. Efisiensi birokrasi

c. Tingkat korupsi.

3. Social development (pembangunan sosial) tolok ukur: a. Indeks Pembangunan Manusia

8 4. Economic management (pengelolaan ekonomi) kemampuan pemerintah dalam

mengelola perekonomian diukur melalui indikator kinerja yang mencakup kebijakan fiskal (ratio hutang dan pendapatan/GDP); kebijakan moneter (independensi bank sentral); dan kebijakan perdagangan (orientasi keluar).

Tolok ukur:

a. Orientasi keluar : tingkat investasi b. Independensi Bank Sentral

c. Rasio hutang dengan pendapatan

Sejalan dengan model di atas, Kaufmaan, Kraay, dan Lobaton (2002) menyusun indeks governance dengan berpatokan pada indikator-indikator sebagai berikut:

1. Voice and accountability : mengukur sejauhmana warga masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta independensi media.

2. Political stability : mengukur keberlangsungan pemerintahan, termasuk jaminan bahwa pemerintahan yang berlangsung tidak akan digantikan melalui mekanisme inkonstitusional.

3. Government effectiveness : mengukur kualitas pelayanan publik, kinerja birokrasi, kompetensi birokrasi, independensi birokrasi, dan kredibilitas pemerintah dalam melaksanakan kebijakan.

4. Regulatory quality : mengukur keberpihakan kebijakan-kebijakan publik untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

5. Rule of law : mengukur sejauhmana hukum dapat ditegakan melalui mekanisme peradilan yang adil dan akuntabel.

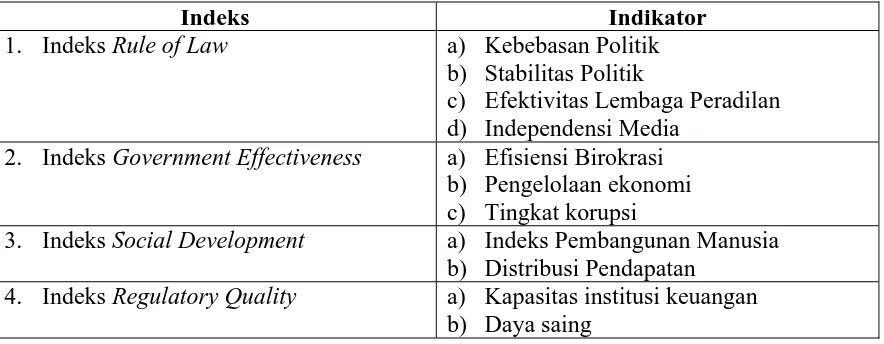

9 Perangkat indikator yang sejenis juga digunakan dalam penelitian yang dilakukan Ronald Duncan, Teuea Toatu, dan Azmat Gani (2004). Ketiga peneliti tersebut menggunakan indikator-indikator agregat yang tersusun dari komponen-komponen sebagai berikut:

Tabel 1

Indeks Governance versi Principal Component Analysis

Indeks Indikator 1. Indeks Rule of Law a) Kebebasan Politik

b) Stabilitas Politik

c) Efektivitas Lembaga Peradilan d) Independensi Media

2. Indeks Government Effectiveness a) Efisiensi Birokrasi b) Pengelolaan ekonomi c) Tingkat korupsi

3. Indeks Social Development a) Indeks Pembangunan Manusia b) Distribusi Pendapatan

4. Indeks Regulatory Quality a) Kapasitas institusi keuangan b) Daya saing

Sumber : Duncan, Toatu, dan Gani (2004)

Model yang keempat dikemukakan oleh Manning, Mukherjee dan Gokcekus (2000) dalam penelitiannya tentang indeks governance untuk negara-negara di Asia Pasifik, dengan karakteristik khusus bagi negara-negara yang tergolong miskin. Model yang ditawarkan berbasis pada metode perhitungan rata-rata aritmatika dengan berpedoman pada kinerja organisasi. Indeks governance disusun dengan mencakup kriteria sebagai berikut: (1) rule credibility; (2) policy credibility; dan (3) resource adequacy and predictability. Ketiga indikator ini mencerminkan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja organisasi pemerintahan.

10 2002 di sekitar 177 kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Indikator yang digunakan dalam survei ini mencakup isu-isu governance seperti: (1) akuntabilitas; (2) partisipasi; (3) penegakan hukum; (4) keadilan; (5) responsivitas politisi; (6) tingkat KKN; serta (7) kualitas pelayanan publik. Berbeda dari model-model sebelumnya yang melakukan pengukuran indeks governance untuk tingkat pemerintah pusat (nasional), GDS melakukan pengukuran indeks governance untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi.

Dalam kaitan dengan evaluasi otonomi daerah, model sejenis juga pernah dikembangkan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, atau Yayasan Harkat Bangsa yang bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia. Evaluasi dan monitoring otonomi daerah yang dilaksanakan Jawa Pos menggunakan parameter-parameter sebagai berikut12 :

1. Parameter Kinerja Politik : a. Kesinambungan politik b. Partisipasi publik c. Akuntabilitas

2. Paramater Pengembangan Ekonomi : a. Pertumbuhan ekonomi b. Pemerataan ekonomi

c. Pemberdayaan ekonomi lokal d. Pemberdayaan ekonomi lemah 3. Parameter Pelayanan Publik :

12

11 a. Kesehatan

b. Pendidikan

c. Pelayanan administrasi dasar

Ketiga parameter ini kemudian dijabarkan secara operasional ke dalam pengukuran kinerja fungsional dan kinerja alokasi sumber daya (distributif)13. Kinerja fungsional berkaitan dengan kinerja representasi; kinerja legislasi; kinerja kontrol; dan kinerja penganggaran. Kinerja distributif berkaitan dengan isu-isu kebijakan strategis, seperti kebijakan pro-pendidikan; pro-kesehatan; pro-orang miskin; pro-pemerataan ekonomi; dan pro-lingkungan hidup.

Indikator tersebut tidak jauh berbeda dengan yang digunakan oleh UGM, perbedaannya, UGM lebih menitikberatkan indikator-indikator tersebut untuk menilai praktik good governance. Indikator yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut14:

1. Profesionalisme dan Kinerja Birokrasi Pemerintah a. Netralitas

b. Keadilan c. Efisiensi d. Responsivitas e. Kualitas Pelayanan f. Akuntabilitas 2. Kinerja Lembaga Legislatif

a. Penyusunan Anggaran b. Penyusunan Perda

13

Ibid.

14

12 c. Pengawasan

3. Penegakan Hukum

4. Penanggulangan Kemiskinan

Kedua kelompok indikator tersebut memunculkan pengukuran terhadap hasil penerapan desentralisasi, antara lain partisipasi publik, pemberdayaan ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan. Berbeda dari kedua studi terdahulu, studi yang dilakukan Yayasan Harkat Bangsa dengan metode diskusi expert meeting menggunakan indikator untuk mengukur pemahaman stakeholders tentang paradigma dan konsep otonomi daerah yang diterapkan. Sementara aspek implementasi tetap terfokus pada bidang politik/pemerintahan (birokrasi), ekonomi, dan pelayanan publik. Secara rinci, indikator evaluasi otonomi daerah yang digunakan oleh Yayasan Harkat Bangsa adalah sebagai berikut15:

1. Aspek Kewenangan : a. Pemahaman konsepsi b. Pemetaan potensi konflik

2. Dinamika hubungan Kepala Daerah-DPRD 3. Kelembagaan daerah

4. Pengawasan dan pembinaan 5. Birokrasi

6. Desentralisasi fiskal 7. Pelayanan publik

Model pengukuran Indikator Good Governance juga mulai dikembangkan oleh Bappenas yang meliputi 14 prinsip tata kepemerintahan yang baik, yakni: (1) wawasan ke

15

13 Depan (visionary); (2) keterbukaan dan transparansi (openness and transparency); (3) partisipasi masyarakat (participation); (4) tanggung gugat (accountability); (5) supremasi hukum (rule of law); (6) demokrasi (democracy); (7) profesionalisme dan kompetensi (profesionalism and competency); (8) daya tanggap (responsiveness); (9) keefisienan dan keefektifan (efficiency and effectiveness); (10) desentralisasi (decentralization); (11) kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (private sector and civil society partnership); (12) komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality); (13) komitmen pada perlindungan lingkungan hidup (commitment to environmental protection); dan (14) komitmen pada pasar yang fair (commitment to fair market). Setiap variabel dijabarkan ke dalam indikator minimal, perangkat pendukung indikator, dan penerapannya.

14 Indeks Pemerintahan berbasis Governance

Indeks Pemerintahan berbasis governance yang dapat dikembangkan untuk mengevaluasi otonomi daerah, tersusun dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Citizen participation (partisipasi publik) partisipasi warga, dengan tolok ukur: a. Kebebasan politik : mengukur kemampuan warga untuk mempengaruhi kualitas

tata pemerintahan yang mereka peroleh.

b. Stabilitas politik : mengukur kemampuan warga untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.

Partisipasi warga menjadi indikator dalam menilai kadar tata kelola pemerintahan karena konsep ini menggambarkan esensi dari penerapan demokrasi dalam tata kelola pemerintahan. Demokrasi sebagai paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki banyak model, antara lain yang bercorak model perwakilan, model deliberatif, bahkan model komunitarian. Pada prinsipnya, keseluruhan varian atau model demokrasi yang ber/kembang berfokus pada perluasan ruang partisipasi publik secara substantif untuk turut berperan dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan-kebijakan strategis.

15 Berdasarkan konsepsi tersebut, maka partisipasi publik didefinisikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepentingan publik, seperti penyusunan rencana pembangunan (musrenbang), pemilihan umum, atau pemilihan lokal. Umumnya partisipasi dalam kegiatan-kegiatan publik dapat diobservasi di level pemerintahan terendah, yang mencakup baik partisipasi pasif maupun aktif dari masyarakat yang bermukim dalam suatu wilayah. Partisipasi aktif maupun pasif diperoleh datanya dari data primer melalui kuesioner yang disebarkan pada responden rumah tangga.

Selain berupa data primer, pengukuran tingkat partisipasi juga dapat diukur melalui data sekunder berupa data jumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan LSM dalam suatu periode tertentu. Data ini dapat menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat, meskipun potensi biasnya cukup besar karena bertambahnya jumlah ormas dan LSM belum tentu mengindikasikan peningkatan partisipasi karena bisa saja organisasi-organisasi tersebut terbentuk bukan secara otonom dari masyarakat.

2. Government orientation (orientasi pemerintah) keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan warga masyarakat, terutama dalam kinerja pelayanan publik (penyediaan barang dan jasa publik), dengan tolok ukur:

a. Efisiensi yudisial/penegakan hukum b. Efisiensi birokrasi

c. Tingkat korupsi

16 pelayanan publik. Ketiga ini akan optimal bila didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik dari sisi sumberdaya manusia, dana, maupun sarana dan prasarana. Keseluruhan sumberdaya ini perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar kualitas pelayanan publiknya bisa semakin meningkat. Di sisi lain, kinerja pemerintah daerah juga diukur dari kapasitasnya untuk menegakan hukum. Fungsi penegakan hukum ini diperlukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya. Selain itu, konsistensi dalam penegakan hukum juga dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat pada figur-figur otoritas (pemegang kewenangan).

Isu korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi salahsatu indikator untuk mengukur netralitas pemerintahan terhindar dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme birokrasi.

3. Social development (pembangunan sosial) mengukur pelaksanaan pembangunan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, tolok ukur:

a. Pembangunan Manusia b. Distribusi pendapatan

17 Dalam pengukuran indeks pemerintahan berbasis governance, indeks komposit IPM tetap digunakan dengan modifikasi indikator untuk bidang ekonomi, berupa indeks kemiskinan dan indeks kesenjangan. Keduanya digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan dan kesenjangan dalam bidang ekonomi, yang juga berkaitan dengan pemerataan pembangunan. Tolok ukur distribusi pendapatan merujuk pada persoalan seberapa jauh pendapatan terdistribusikan secara merata di antara kelompok-kelompok masyarakat.

4. Economic management (pengelolaan ekonomi) kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian diukur melalui indikator kinerja yang mencakup kebijakan fiskal; kebijakan moneter; dan kebijakan perdagangan.

Tolok ukur:

a. Kapasitas fiskal daerah. b. Tingkat investasi.

Indikator ini berupaya mengukur sejauhmana birokrasi pemerintah daerah melalui kebijakan, program, dan kegiatannya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Isu kapasitas fiskal daerah berkaitan dengan kemampuan daerah untuk menggali potensi sumberdaya daerah sebagai penghasil keuangan daerah. Namun, perlu dipahami bahwa otonomi daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, tetapi lebih pada pemerataan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kapasitas fiskal daerah juga perlu diukur dari proporsi penggunaan APBD agar tidak lebih banyak digunakan untuk kepentingan internal birokrasi.

18 kelola pemerintahan daerah meningkatkan biaya-biaya investasi atau sebaliknya; apakah otonomi memunculkan perda-perda baru bermasalah atau sebaliknya; apakah otonomi menjadikan masyarakat semakin produktif atau sebaliknya.

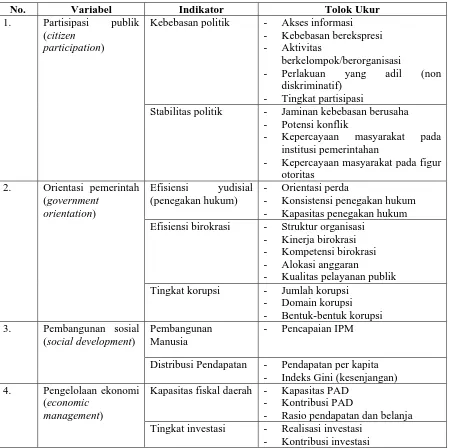

Secara sederhana, komponen pengukuran yang digunakan untuk mengukur Indeks Pemerintahan berbasis governance adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Komponen Pengukuran

No. Variabel Indikator Tolok Ukur

1. Partisipasi publik (citizen

participation)

Kebebasan politik - Akses informasi - Kebebasan berekspresi - Aktivitas

berkelompok/berorganisasi

- Perlakuan yang adil (non diskriminatif)

- Tingkat partisipasi

Stabilitas politik - Jaminan kebebasan berusaha - Potensi konflik

- Kepercayaan masyarakat pada institusi pemerintahan

- Kepercayaan masyarakat pada figur otoritas

2. Orientasi pemerintah (government

orientation)

Efisiensi yudisial (penegakan hukum)

- Orientasi perda

- Konsistensi penegakan hukum - Kapasitas penegakan hukum Efisiensi birokrasi - Struktur organisasi

- Kinerja birokrasi - Kompetensi birokrasi - Alokasi anggaran

- Kualitas pelayanan publik Tingkat korupsi - Jumlah korupsi

- Domain korupsi - Bentuk-bentuk korupsi 3. Pembangunan sosial

(social development)

Pembangunan Manusia

- Pencapaian IPM

Distribusi Pendapatan - Pendapatan per kapita - Indeks Gini (kesenjangan) 4. Pengelolaan ekonomi

(economic management)

Kapasitas fiskal daerah - Kapasitas PAD - Kontribusi PAD

- Rasio pendapatan dan belanja Tingkat investasi - Realisasi investasi

19 Penerapan Indeks Pemerintahan berbasis Governance: Kasus Jawa Barat

Model Indeks Pemerintahan berbasis governance tersebut kemudian diujiterapkan untuk mengevaluasi otonomi daerah di Jawa Barat. Melalui metode survei, kualitas governance diukur berdasarkan persepsi well-informed persons tentang berbagai indikator governance yang dikembangkan. Penilaian responden terhadap kualitas governance menggunakan skala ordinal yang memiliki rentang antara 1 sampai dengan 5 di mana semakin tinggi angka yang diberikan, maka semakin tinggi/baik persepsi responden terhadap pernyataan/unsur yang dinilai.

Well-informed persons yang menjadi responden dalam uji terap adalah sebagai berikut:

1. Unsur government atau birokrasi, termasuk di dalamnya unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, KPUD dan KPID.

2. Unsur pasar/market (pelaku usaha), diwakili oleh asosiasi-asosiasi pengusaha seperti APINDO dan KADINDA Jawa Barat

3. Unsur Civil Society, yang terdiri dari para akademisi, para profesional di bidang hukum, LSM, partai politik, tokoh agama, mahasiswa dan kalangan pers.

Kualitas governance secara keseluruhan merupakan agregat dari nilai-nilai variabel governance yang ditetapkan. Dalam hal ini secara formal kualitas governance dirumuskan sebagai berikut:

4

dSD cSD

bGO aCP

G

Di mana:

20 GO = variabel orientasi pemerintah

SD = variabel pembangunan masyarakat EM = variabel pengelolaan ekonomi a = skor indeks CP

b = skor indeks GO c = skor indeks SD d =skor indeks EM

Sedangkan nilai-nilai a, b, c dan d diperoleh melalui penghitungan rata-rata responden terhadap indikator-indikator dari keempat variabel governance.

21 Berdasarkan pengolahan data yang terkumpul melalui survei pada responden, diperoleh nilai Indeks Pemerintahan berbasis governance untuk masing-masing variabel, sebagai berikut:

Tabel 3

Hasil Pengukuran Indeks Pemerintahan berbasis Governance di Provinsi Jawa Barat tahun 2007

Variabel Nilai Partisipasi publik (citizen participation) 63.71429 Orientasi pemerintah (government orientation) 54.67574 Pembangunan sosial (social development) 58.29365 Pengelolaan ekonomi (economic management) 59.84127

Indeks Pemerintahan 58.57048

Sumber: Hasil Penelitian, 2007

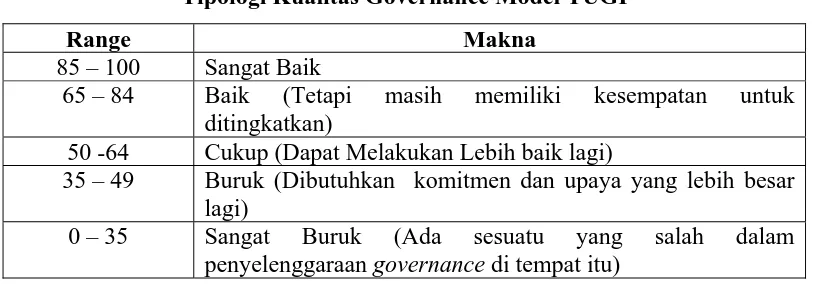

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh bahwa kualitas tata kepemerintahan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 20007 berdasarkan penilaian responden adalah sebesar 58.57. Bila merujuk pada tipologi kualitas governance yang dikembangkan The Urban Governance Initiative (TUGI) yang membuat tipologi berikut:

Tabel 4

Tipologi Kualitas Governance Model TUGI

Range Makna 85 – 100 Sangat Baik

65 – 84 Baik (Tetapi masih memiliki kesempatan untuk ditingkatkan)

50 -64 Cukup (Dapat Melakukan Lebih baik lagi)

35 – 49 Buruk (Dibutuhkan komitmen dan upaya yang lebih besar lagi)

0 – 35 Sangat Buruk (Ada sesuatu yang salah dalam penyelenggaraan governance di tempat itu)

22 maka nilai terendah (54.68) diperoleh oleh variabel orientasi pemerintah (government orientation) sedangkan nilai tertinggi (63.71) adalah variabel partisipasi publik (citizen participation).

Tabel 5

Hasil Pengukuran Indeks Pemerintahan berbasis Governance di Provinsi Jawa Barat tahun 2007 Berdasarkan Kelompok Responden

No Unsur Responden Variabel Governance

CP GO SD EM Total

1 Birokrasi (Government) 66.67 55.24 60.56 68.52 62.75

2 Dunia Usaha (Market) 54.17 54.13 56.11 62.22 56.66

3 Masyarakat (Civil Society) 65.03 54.90 57.89 59.03 59.21

Sumber: Hasil Penelitian, 2007

Bila kita perhatikan tabel tersebut, terdapat perbedaan di antara well-informen persons dalam menilai governance, seperti dugaan semula unsur pemerintah akan memberikan penilaian yang lebih tinggi dan penilaian terendah diberikan oleh kalangan dunia usaha (pasar). Pemerintah menilai variabel pengelolaan ekonomi (EM) sebagai unsur governance yang memiliki nilai tertinggi dan variabel orientasi pemerintah (OG) mendapat penilaian paling rendah. Demikian pula bagi kalangan dunia usaha bahwa variabel pengelolaan ekonomi (EM) sebagai unsur governance yang memiliki nilai tertinggi dan variabel orientasi pemerintah (OG) mendapat penilaian paling rendah. Namun berbeda dengan dua kelompok ini kalangan civil society menilai variabel partisipasi publik (CP) sebagai unsur governance yang memiliki nilai tertinggi sedangkan variabel orientasi pemerintah (OG) juga mendapat penilaian paling rendah.

23 Penilaian dari ketiga unsur stakeholders menunjukkan masih belum terwujudnya sinergitas dalam hubungan governance. Hubungan ini masih bersifat koordinatif dan simbolis, baru sebatas pada tindakan-tindakan yang temporer, padahal seharusnya sinergitas tersebut berjalan secara terencana dan proporsional. Hal ini terjadi karena belum terwujudnya saling percaya (mutual trust) di antara unsur-unsur governance, sehingga unsur yang satu seringkali masih mencurigai adanya kepentingan tersembunyi di balik perilaku unsur lainnya. Belum tuntasnya penanganan kasus-kasus korupsi, seringkali digunakan sebagai alasan belum terbentuknya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sebaliknya, pelaku usaha masih belum sepenuhnya percaya pada pemerintah karena ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi mereka dalam berusaha. Hal inilah yang menjadi salahsatu penyebab keengganan pelaku usaha untuk berinvestasi, karena menganggap bahwa ekonomi biaya tinggi (high cost economy) belum sepenuhnya berhasil dihapuskan oleh pemerintah, meskipun sudah ada perubahan dalam mekanisme pelayanan publik melalui sistem pelayanan satu atap dan satu pintu.

24 berlaku agar konsisten diberlakukan, hal ini terkait langsung dengan kepastian ilkim usaha bagi para pelaku usaha.

Penutup

Secara keseluruhan model pengukuran Indeks Pemerintahan berbasis Governance ini dapat dioperasionalkan untuk mengukur kualitas governance suatu pemerintahan sebagai refleksi dari kapasitas daerah dalam menerapkan otonomi daerahnya. Meskipun sebagaimana layaknya bahwa dalam survei yang bersifat perception-based terdapat unsur subjektivitas, namun dengan menggunakan konsep well-informed persons subjektivitas tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan bias berarti bagi evaluasi. Diakui bahwa pengukuran ini secara statistik tidak memiliki tingkat signifikansi yang tinggi karena memang pengukuran ini lebih bertujuan untuk melakukan uji terap model Indeks Pemerintahan berbasis Governance, untuk itu disarankan dilakukan survei yang lebih luas lagi yang melibatkan stakeholders yang lebih besar.

25 Kepercayaan sebagai landasan dari relasi governance perlu dibangun melalui penegakan hukum, peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, serta pemberantasan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme secara tegas. Ketiganya merupakan bagian dari indikator orientasi pemerintah yang menurut persepsi para stakeholders (pemerintah, dunia usaha, dan civil society) tergolong rendah. Karena itu, upaya pembenahan relasi governance diarahkan untuk memperbaiki orientasi pemerintah agar lebih peka terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat, termasuk dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

26 DAFTAR PUSTAKA

Bappenas. 2001. Kompilasi Bahan-bahan Diskusi Rutin Public Good Governance. Jakarta : Sekretariat Pengembangan Public Good Governance Bappenas.

Duncan, Ronald, Teuea Toatu, dan Azmat Gani. 2004. A Conceptual Framework for the Development of a Composite Governance Index for the Pacific Island Countries. Pacific Institute of Advanced Studies in Development and Governance.

Huther, Jeff and Anwar Shah. 1998. Applying a Simple Measure of Good Governance to the Debate on Fiscal Decentralization. Washington, DC : World Bank.

Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, dan Pablo Zoido-Labaton. 1999. Agregating Governance Indicators. Washington, DC : World Bank.

Kooiman, Jan (ed). 1993. Modern Governance : New Government-Society Interactions. London, Newbury Park, New Delhi : Sage Publications.

Manning, N., R. Mukherjee, dan O. Gokcekus, 2000. Public Officials and their Institutional Environment. Washington, D.C : World Bank.

Mishra, Satish Chandra. 2000. The Economic and Politics of Good Governance : Notes Towards an Anatomy. Makalah. Jakarta : Bappenas.

Piliang, Indra J., Dendi Ramdani, dan Agung Pribadi. 2003. Otonomi Daerah : Evaluasi dan Proyeksi. Jakarta : Yayasan Harkat Bangsa.

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. 2002. Teladan dan Pantangan dalam Tata Kepemerintahan yang Baik. Yogyakarta: PSKK.

Soehardono, Edy. 2001. Good Governance : Untuk Daulat Siapa ?. Yogyakarta : Forum LSM DIY bekerja sama dengan YAPPIKA.

Syaukani (dkk). 2002. Otonomi dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Wanandi, Jusuf. 1999. Good Governance dan Kaitannya dengan Stabilitas Dalam Negeri

dan Kawasan : Agenda Masa Depan. Jurnal Analisis Tahun XXVII No. 3.