SKRIPSI

OLEH

ULTA MIFTAKUL JANAH NIM A1C417042

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI

JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS JAMBI JULI 2021

STUDI PERATURAN DESA TERKAIT KONSERVASI LAHAN GAMBUT

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Jambi

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana Pendidikan Biologi

Oleh

Ulta Miftakul Janah NIM A1C417042

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI

JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS JAMBI JULI, 2021

Skripsi yang berjudul Studi Peraturan Desa Terkait Konservasi Lahan Gambut:

Skripsi Program Studi Pendidikan Biologi, yang disusun oleh Ulta Miftakul Janah, Nomor Induk Mahasiswa A1C417042 telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Jambi, Juni 2021 Pembimbing I

Ir. Bambang Hariyadi, M.Si., Ph.D.

NIP 196601042000031001

Jambi, Juni 2021 Pembimbing II

Dr. Upik Yelianti, M.S.

NIP 196005091986032002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Studi Peraturan Desa Terkait Konservasi Lahan Gambut:

Skripsi, Pendidikan Biologi, yang disusun oleh Ulta Miftakul Janah, Nomor Induk Mahasiswa A1C417042 telah dipertahankan di depan tim penguji pada hari Jumat Tanggal 25 Juni 2021.

Tim Penguji

1. Ir. Bambang Hariyadi, M.Si., Ph.D. Ketua NIP 196601042000031001

2. Dr. Upik Yelianti, M.S. Sekretaris NIP 196005091986032002

Jambi, Juni 2021 Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Biologi

Dr. Upik Yelianti, M.S.

NIP 196005091986032002

MOTTO

“Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Q.S Al-Baqarah: 153).

“Seseorang bertindak tanpa ilmu ibarat bepergian tanpa petunjuk, dan sudah banyak yang tahu kalau orang seperti itu kiranya akan hancur, bukan selamat”.

(Hasan Al Bashri).

“Baiknya kita sebagai manusia selalu mencoba terus berpikir positif dan menjauhkan diri dari pikiran negatif. Berpikir positif dengan mengambil hikmah dan pelajaran dari masalah yang muncul serta mencari solusi terbaik dalam menyelesaikannya”.

“Komitmen, usaha, sukses”.

Kupersembahkan skripsi ini untuk ayahanda dan ibunda tercinta yang dengan perjuangan kerasnya telah mengantar aku untuk meraih ilmu. Terima kasih selalu ada di saat sedih maupun bahagia. Semoga aku dapat menjadi yang terbaik. Cinta kasihmu menjadi cahaya bagiku dalam mengarungi kehidupan dan menggapai cita-cita. Mari kita lewati semuanya dengan ketabahan dan kearifan.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ULTA MIFTAKUL JANAH

NIM : A1C417042

Program Studi : Pendidikan Biologi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil penelitian pihak lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan jiplakan atau plagiat, saya bersedia menerima sanksi dicabut gelar dan ditarik ijazah.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jambi, Juni 2021

Yang membuat pernyataan,

Ulta Miftakul Janah NIM A1C417042

i ABSTRAK

Janah, Ulta Miftakul. 2021. Studi Peraturan Desa Terkait Konservasi Lahan Gambut: Skripsi, Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FKIP Universitas Jambi, Pembimbing: (1) Ir. Bambang Hariyadi, M.Si., Ph.D., (2) Dr. Upik Yelianti, M.S.

Kata kunci: lahan gambut, konservasi lingkungan, peraturan desa.

Peraturan desa adalah kebijakan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa.

Konsep peraturan desa hijau merupakan konsep yang ditawarkan dalam mengatur kebijakan desa dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui di mana saja konsep peraturan desa hijau di lahan gambut yang sudah dikembangkan, dapat mengetahui aspek yang dikelola dalam peraturan desa hijau di lahan gambut. Selain itu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari peraturan desa, mengetahui penerapan dari peraturan desa hijau, dan mengetahui proses pengembangan peraturan desa hijau.

Penelitian ini merupakan studi literatur mengenai peraturan desa di lahan gambut.

Proses penelitian ini dimulai dengan melakukan pencarian melalui Google Scholar dengan mengetik kata kunci sebanyak 3 kali. Ditulis kata kunci

“Peraturan Desa di Lahan Gambut” didapatkan sebanyak 4350 hasil pencarian, selanjutnya “Kebijakan Desa di Lahan Gambut” didapatkan 4230hasil pencarian dan terakhir “Rancangan Peraturan Desa di Lahan Gambut” didapatkan 1320 hasil pencarian. Hasil pencarian literatur tersebut didapatkan sebanyak 300 artikel yang selanjutnya diseleksi berdasarkan analisis kebutuhan. Didapatkan 12 jurnal terkait topik penelitian yang selanjutnya akan dilakukan analisis studi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 12 artikel jurnal, terdapat dua bidang yang dibahas, yaitu aspek alam dan manusia. Aspek alam meliputi kegiatan restorasi dan pengelolaan lahan yang didalamnya terdiri dari penghijauan, perhutanan sosial, dan PLTB (Pengolahan Lahan Tanpa Bakar). Aspek manusia terdiri dari bidang kelembagaan antara lain MPA (Masyarakat Peduli Api), MDPG (Masyarakat Desa Peduli Gambut), dan kebijakan dalam bentuk denda.

Dapat disimpulkan bahwa, konsep peraturan desa hijau di lahan gambut telah diterapkan di 44 desa di Indonesia. Diperlukan kerja sama dan partisipasi masyarakat guna menyukseskan kebermanfaatan dari peraturan desa yang telah diterapkan. Sebagai bahan kajian, diperlukan peraturan desa yang membahas mengenai pencegahan kerusakan lahan gambut, sehingga lahan gambut dapat terus dijaga tanpa adanya kerusakan.

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Studi Peraturan Desa Terkait Konservasi Lahan Gambut”. Semoga Skripsi ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk, dan pedoman bagi pembaca dalam menganalisis literatur.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Selama pelaksanaan penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang turut terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir. Bambang Hariyadi, M.Si., Ph.D. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Upik Yelianti, M.S.

selaku pembimbing II dengan kesabaran dan keikhlasannya telah membimbing penulis untuk menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini. Terima kasih Bapak dan Ibu telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dan motivasi yang sangat berguna bagi penulis. Penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Winda Dwi Kartika, S.Si., M.Si. sebagai penguji I, Bapak Agus Subagyo, S.Si., M.Si. selaku penguji II, dan Bapak Dr. Ervan Johan Wicaksana, S.Pd., M.Pd., M.Pd.I. selaku penguji III yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berguna terhadap perbaikan skripsi penulis.

iii

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Jambi yang telah ikhlas dan tulus memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Tedjo Sukmono, S.Si., M.Si. selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penulis hingga akhir studi penulis. Terima kasih penulis sampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Biologi, Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Wakil Dekan Bidang Akademik, serta Dekan FKIP Universitas Jambi yang selalu memberikan kemudahan dan pengarahan kepada mahasiswa, terutama dalam proses perizinan penelitian dan pengesahan skripsi ini.

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Bapak Kaswari dan Ibu Mujiarti yang tiada hentinya mendoakan dan memberi perhatian untuk kesuksesan penulis. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta adik saya Muchamad Rinaldi yang terus memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis. Tak lupa pula, penulis ucapkan terima kasih kepada rekan seperjuangan PKM-M tim semesta Anggi, Yasin, dan Bayu atas kebersamaannya dalam mengikuti lomba hingga tahap PIMNAS. Penulis ucapkan terima kasih juga kepada Tari, Septina, Nirmala, Febri, Yunita Puspita, Yunita Siregar, Nyi Nawang Sari, Mita, dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Jambi, Juli 2021 Penulis

iv DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... iv

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR GAMBAR ... vii

DAFTAR LAMPIRAN ... viii

BAB 1 PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 6

1.3 Tujuan Penelitian ... 6

1.4 Manfaat Penelitian ... 7

BAB II KAJIAN TEORETIK ... 8

2.1 Kajian Teori dan Hasil Penelitian yang Relevan... 8

2.1.1 Studi Literatur ... 8

2.1.2 Lahan Gambut ... 9

2.1.2.1 Pengertian Gambut ... 9

2.1.2.2 Klasifikasi Gambut ... 11

2.1.2.3 Karakteristik Tanah Gambut ... 12

2.1.2.4 Persebaran Lahan Gambut di Indonesia ... 13

2.1.3 Peraturan Desa ... 16

2.1.4 Konservasi Lingkungan ... 17

2.1.5 Hasil Penelitian yang Relevan ... 19

2.2 Kerangka Berpikir ... 20

BAB III METODE PENELITIAN ... 21

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian ... 21

3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian ... 21

3.3 Data dan Sumber Data ... 22

3.4 Teknik Pengumpulan Data ... 22

3.5 Teknik Analisis Data ... 24

3.6 Prosedur Penelitian ... 25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 27

4.1 Hasil ... 27

4.2 Pembahasan ... 39

4.2.1 Analisis Critical Appraisal ... 39

4.2.2 Desa yang Telah Membuat Kebijakan Peraturan Desa di Lahan Gambut ... 50

v

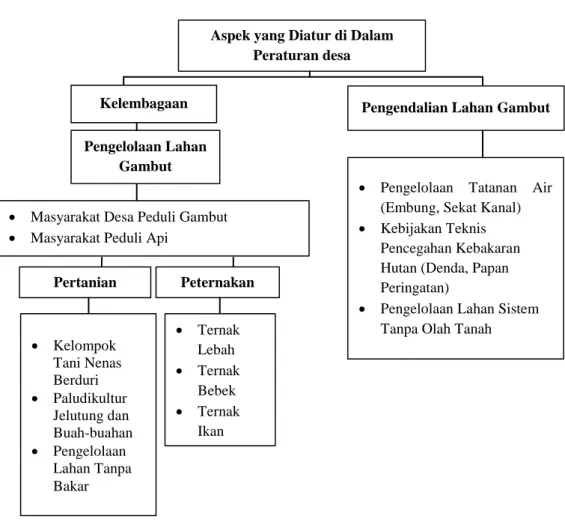

4.2.3 Aspek yang Diatur dalam Peraturan Desa Hijau di Lahan

Gambut ... 52

4.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Program ... 54

4.2.5 Penerapan dari Peraturan Desa Hijau ... 56

4.2.6 Proses Pengembangan Peraturan Desa Hijau ... 58

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN ... 59

5.1 Simpulan ... 59

5.2 Implikasi ... 60

5.3 Saran ... 61

DAFTAR RUJUKAN ... 62

LAMPIRAN ... 67

RIWAYAT HIDUP ... 72

vi

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2. 1 Luas Lahan Gambut di Indonesia Berdasarkan Ketebalan ... 15

4. 1 Analisis Critical Appraisal ... 28

4. 2 Desa yang Telah Menerapkan Peraturan Desa di Lahan Gambut... 31

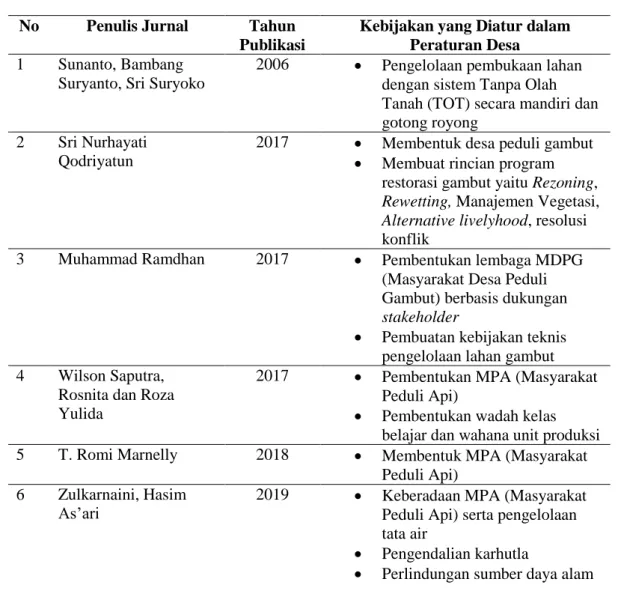

4 3 Kebijakan yang Diatur dalam Peraturan Desa ... 34

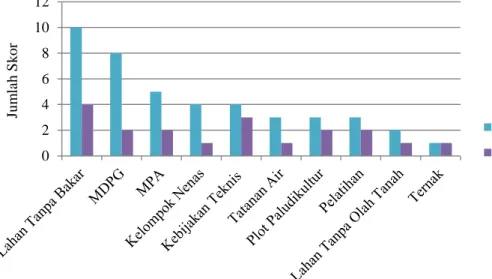

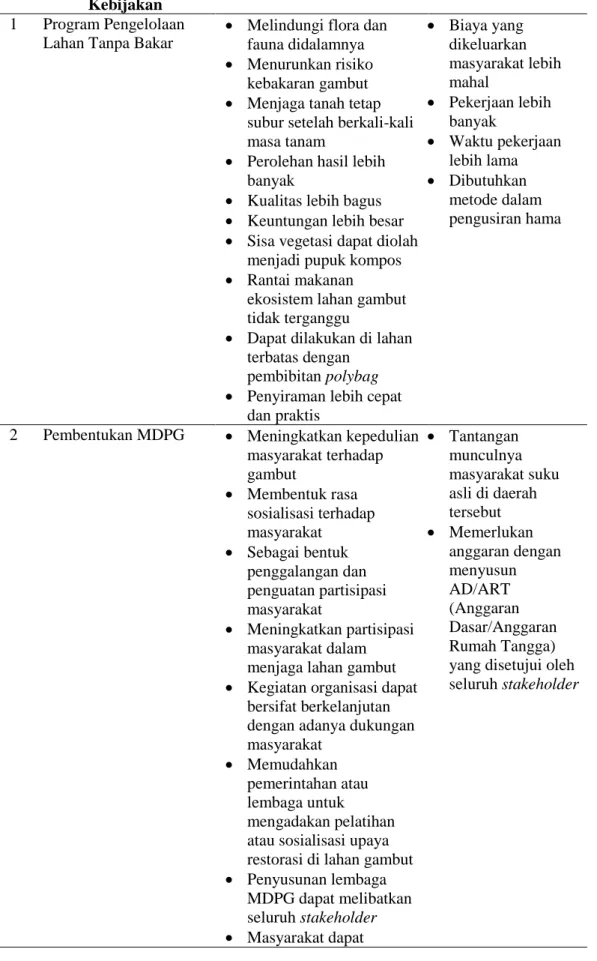

4. 4 Kelebihan dan Kekurangan Program yang diatur dalam Peraturan desa ... 37

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2. 1 Peta Persebaran Gambut di Indonesia ... 13 2. 2 Kerangka Berpikir ... 20 4. 1 Analisis Critical Appraisal ... 27 4. 2 Grafik Jumlah Desa yang Membuat Kebijakan Peraturan Desa di Lahan Gambut ... 30 4. 3 Aspek yang Diatur dalam Peraturan desa di Lahan Gambut ... 33 4. 4 Grafik Skor Kelebihan dan Kekurangan Program Peraturan Desa Hijau ... 36

viii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Buku Panduan Peraturan Desa Hijau ... 67 2. Dokumentasi Observasi di Desa Jati Mulyo ... 68 3. Pencarian Literatur menggunakan Google Scholar ... 70

1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Lahan gambut adalah lapisan tanah yang tersusun oleh bahan organik (C- organik > 18%) yang memiliki ketebalan ±50 cm yang terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang belum melapuk sempurna karena kondisi lingkungan jenuh air dan sedikit unsur hara (Agus, 2008: 3). Pembentukan lahan gambut diduga terjadi antara 10.000 - 5000 tahun lalu yang memerlukan waktu dengan kecepatan antara 0-3 mm per tahun. Berdasarkan data Wetlands Internasional (2008) bahwa luas lahan gambut global adalah 381,4 juta ha yang tersebar di kaasan Eropa dan Rusia (44,08%), Amerika (40,50%), Afrika (3,4%), Indonesia (6,95%), Asia lainnya (2,74%), Australia dan pasifik (1,91%) dan Antartika (0,41%). Empat negara yang memiliki lahan gambut terbesar di dunia adalah Rusia (137,5 juta ha), Kanada (113,4 juta ha), USA (22,4 juta ha), dan Indonesia (18,5 juta ha).

Berdasarkan data Wihardandi (2013), lahan gambut Indonesia memiliki nilai penting bagi dunia, karena menyimpan 57 miliar ton karbon. Menurut penelitian oleh International Peatland Society, lahan gambut Indonesia menempati peringkat pertama terluas di wilayah tropika yaitu sebesar 22,5 juta ha.

Berdasarkan catatan Balitbangtan (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian) pada tahun 2019, luas lahan gambut di Indonesia sebesar 13,43 juta ha turun sebesar 1,5 juta ha dengan sebuah kajian bahwa lahan gambut sebesar 10 juta ha ditemukan sudah terdegradasi.

2

Persebaran lahan gambut di Indonesia berada di sekitar pantai timur Sumatra, pantai barat dan selatan Kalimantan, serta pantai barat dan selatan Papua. Menurut Noor (2018: 80) daerah di Indonesia yang memiliki lahan gambut terluas adalah Provinsi Papua sebesar 5,51 juta ha, Riau dengan luas 3,96 juta ha, Kalimantan Tengah 2,93 ha, dan Kalimantan Barat sebesar 1,69 juta ha.

Sedangkan di Sumatra, memiliki luas total lahan gambut sekitar 14,9% dari luas daratan pulau Sumatra, dengan persebaran utama di Provinsi Riau, Sumatra Selatan, Jambi, dan Sumatra Utara.

Provinsi Jambi memiliki distribusi lahan gambut sebesar 621.089 ha yang umumnya tersebar di daerah hilir. Persebaran lahan gambut di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (46%), Muaro Jambi (30%), dan Tanjung Jabung Barat (20%) (Noviar, 2018). Menurut catatan BRG (Balai Restorasi Gambut) melaporkan bahwa kawasan hutan rawa gambut di Provinsi Jambi mengalami kondisi kritis sebesar 8,07%, kondisi sangat kritis sebesar 18,05%, kondisi agak kritis sebesar 33,93%, dan relatif baik sebesar 34,95%.

Kondisi kritis pada lahan gambut disebabkan oleh dua faktor yaitu penyebab secara langsung dan penyebab secara tidak langsung. Penyebab secara langsung diakibatkan oleh penebangan kayu untuk pembukaan lahan dan kebakaran hutan.

Menurut Wahyunto (2005: 227) cara pembukaan lahan gambut yang tidak memperhatikan sifat lahan mengakibatkan secara nyata terjadinya perubahan hidrofilik-reduktif menjadi hidrofobik-oksidatif sehingga menyebabkan pemasaman lahan dan lingkungan. Sedangkan penyebab secara tidak langsung dipicu oleh perubahan iklim dan kebijakan tata guna lahan. Hal tersebut

berdampak terhadap berkurangnya luas tutupan hutan rawa gambut, peningkatan emisi karbon, dan berkurangnya keanekaragaman hayati.

Berdasarkan hasil analisis citra satelit lansat TM 8 oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, tercatat 47.510 ha lebih kawasan hutan dan lahan Jambi terbakar dan sekitar 28.889 ha berada di kawasan gambut. Kebakaran di lahan gambut memiliki potensi lebih berbahaya dibandingkan kebakaran pada lahan kering, hal ini dikarenakan apabila terjadi kebakaran, lapisan gambut juga ikut terbakar dan bertahan lama sehingga menghasilkan asap tebal. Asap tebal yang terajadi akibat kebakaran lahan gambut, mengakibatkan akses desa menjadi terbatas. Salah satu desa yang terdampak dari kebakaran lahan gambut ini adalah Desa Jati Mulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Jati Mulyo telah mengakibatkan terbakarnya perkebunan dan hutan serta hilangnya flora dan fauna di kawasan hutan. Kebakaran lahan gambut juga berakibat terjadinya subsiden atau peristiwa menurunnya tinggi permukaan tanah gambut (Sulaiman, 2018: 10).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi akibat kebakaran hutan di lahan gambut, diperlukan upaya restorasi sebagai bentuk pemulihan fungsi hidrologis gambut. Salah satu upaya restorasi yang dapat dilakukan adalah melalui pemberdayaan masyarakat berupa pembuatan peraturan desa yang mendorong pelestarian dan perlindungan lahan gambut. Program ini dilakukan melalui kesepakatan bersama yang diresmikan dalam peraturan desa. Peraturan tersebut misalnya dengan mewajibkan masyarakat untuk dapat menanam dan memelihara tanaman berkayu baik jenis tanaman buah atau tanaman hutan yang dapat mewujudkan lingkungan desa yang asri.

4

Kegiatan konservasi dapat dilakukan dengan cara inovatif yang tersusun dan bersifat berkelanjutan. Persepsi yang muncul di masyarakat termasuk kepada peserta didik, menganggap bahwa kegiatan konservasi hanya dapat dilakukan oleh lembaga seperti pemerintah dan swasta. Selain itu, pendapat masyarakat menganggap bahwa bentuk konservasi tidak bisa dilakukan oleh masyarakat dan peserta didik, dikarenakan kegiatan tersebut memerlukan biaya yang mahal dan dilakukan secara besar-besaran, khususnya pada kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan (Cahyaningrum, 2011: 42). Penerapan peraturan desa hijau ini, dapat menjadi bentuk strategi baru dalam melakukan kegiatan konservasi yang dapat dilakukan oleh seluruh golongan masyarakat. Hal ini dikarenakan peraturan desa bersifat berkelanjutan dan merupakan alat autentik yang sah dan wajib ditaati oleh masyarakat, sehingga apabila peraturan desa hijau diterapkan dapat memberikan dampak terhadap pelestarian lingkungan.

Upaya pembuatan peraturan desa hijau telah dilakukan oleh beberapa desa.

Hal ini dapat dilihat seperti Desa Tanjung Lebam Provinsi Riau yang sudah merancang aturan lokal (peraturan desa) mengenai pencegahan kebakaran hutan di lahan gambut seperti membuat kelompok MPA (Masyarakat Peduli Api) serta pengelolaan tata air. Desa lain yang menerapkan peraturan desa di lahan gambut adalah Desa Sawahan Kecamatan Cerbon Provinsi Kalimantan Selatan, desa ini melakukan upaya restorasi gambut melalui kegiatan penanaman terhadap tanaman yang adaptif dengan kondisi lahan gambut seperti Jelutung, Jambu Air, dan tanaman Nangka. Selain itu, masyarakat juga diajak melakukan kegiatan beternak Ikan dan Itik yang dapat menambah pemasukan.

Bentuk penerapan peraturan desa di lahan gambut memberikan dampak positif terhadap kemajuan desa. Hal ini dapat dirasakan dengan melihat keberhasilan di Desa Penjalaan, Kecamatan Simpang Hilir, Provinsi Kalimantan Barat yang menerapkan peraturan sekat kanal sebagai salah satu kebijakan peraturan desa, sehingga menyebabkan tidak terjadinya kebakaran pada tahun berikutnya. Kebijakan ini membuktikan bahwa peraturan desa sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan di lahan gambut, dikarenakan peraturan desa merupakan pusat peraturan yang secara autentik dan tepercaya sebagai alat bukti yang sah, sehingga dengan mengangkat permasalahan desa ke dalam peraturan desa akan memberikan kesadaran dalam mengatasi permasalahan di desa tersebut (Pamujiningsih, 2019: 196).

Deputi III edukasi, sosialisasi partisipasi, dan kemitraan Badan Restorasi Gambut, Dr. Myrna A Safitri (2020) menyampaikan bahwa sekitar 2,67 juta ha lahan gambut atau setara tiga kali pulau Bali telah rusak dan mengalami kekeringan. Permasalahan ini akan terus bertambah apabila tidak dilakukan suatu kebijakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah kajian untuk membantu desa lain dalam membuat peraturan desa di lahan gambut, sehingga dibuat skripsi berjudul “Studi Peraturan Desa Terkait Konservasi Lahan Gambut”. Kegiatan analisis literatur ini, diperlukan sebagai studi pembelajaran mengenai konservasi di lahan gambut.

6

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Di mana saja konsep peraturan desa hijau di lahan gambut yang sudah dikembangkan?

2. Aspek apa saja yang dikelola dalam peraturan desa hijau di lahan gambut tersebut?

3. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari peraturan desa tersebut?

4. Bagaimana penerapan dari peraturan desa hijau tersebut?

5. Bagaimana proses pengembangan peraturan desa hijau tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui di mana saja konsep peraturan desa hijau di lahan gambut yang sudah dikembangkan.

2. Mengetahui aspek yang dikelola dalam peraturan desa hijau di lahan gambut.

3. Melihat kelebihan dan kekurangan dari peraturan desa.

4. Mengetahui penerapan dari peraturan desa hijau.

5. Mengetahui proses pengembangan peraturan desa hijau.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai konservasi lingkungan melalui peraturan desa hijau, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada konsep yang serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Dunia Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa untuk mempelajari konsep peraturan desa hijau.

b. Manfaat bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur dalam memahami sebuah konsep peraturan desa hijau, khususnya di lahan gambut.

c. Manfaat bagi Desa

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi desa lain yang ingin menerapkan peraturan desa di lahan gambut, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap program yang akan diterapkan.

8 BAB II

KAJIAN TEORETIK 2.1 Kajian Teori dan Hasil Penelitian yang Relevan 2.1.1 Studi Literatur

Studi literatur adalah kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian.

Menurut Sari (2020:43) studi literatur merupakan sebuah studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti jurnal, buku dokumen, dll. Menurut Tjahjono (2015: 21) studi literatur (review literature) bertujuan untuk membangun dan mengkonstruksi konsepsi secara lebih kuat berbasis penelitian-penelitian empiris yang pernah dilakukan. Studi literatur bertujuan untuk menemukan suatu masalah dalam penelitian, mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dan mengkaji beberapa teori dasar yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan jenis kepustakaannya, studi literatur dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber tertulis seperti buku dan artikel, sedangkan sumber tidak tertulis melalui film atau manuskrip.

Studi literatur merupakan cara dalam menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan studi literatur tidak boleh sembarangan. Tidak semua tulisan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan. Beberapa yang layak digunakan adalah buku karya pengarang tepercaya atau jurnal literatur yang sudah diterbitkan. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder atau data literatur, pengumpulan data ini dapat berupa analisis studi literatur melalui buku atau jurnal

(Surati, 2019: 83). Menurut Zed (2008: 4) riset pustaka tidak hanya sekadar membaca dan mencatat literatur atau buku-buku. Riset kepustakaan atau disebut studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Berikut merupakan ciri utama dalam membuat studi literatur.

1. Teks, dilakukan teknik membaca teks seperti melalui buku dan artikel.

2. Siap pakai, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan atau Google.

3. Data sekunder, umumnya peneliti memperoleh data bukan berdasarkan data orisinil atau data primer.

4. Kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu, peneliti menggunakan informasi statis atau tetap yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, film).

2.1.2 Lahan Gambut 2.1.2.1 Pengertian Gambut

Gambut secara harfiah merupakan onggokan sisa tanaman yang tertimbun dalam masa dari ratusan sampai ribuan tahun. Menurut Noor (2018: 1) secara epistemology, gambut adalah material atau bahan organik yang tertimbun secara alami dalam keadaan basah berlebihan atau jenuh air, bersifat tidak mampat, dan sebagian mengalami perombakan (decomposed). Menurut Sukandarrumidi (2018:

131) gambut adalah sisa timbunan tumbuhan yang telah mati dan kemudian diuraikan oleh bakteri anaerobic dan aerobic menjadi komponen yang lebih stabil.

10

Berdasarkan BBPPSLP (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian), tanah gambut adalah tanah yang terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati atau lapuk. Tanah gambut mengandung maksimum 20% bahan organik apabila kandungan bagian tanah berbentuk tanah liat mencapai 0% atau maksimum 30% bahan organik. Menurut pengertian teknis dan praktis, gambut dapat diartikan sebagai lahan pertanian, hutan alam, hutan rawa, bahan tambang, bahan media tumbuh, bahan kompos, bahan bakar, dan bahan industri. Lahan gambut merupakan ekosistem yang bersifat unik yang tidak dapat ditemukan pada ekosistem lain. Ketika musim penghujan, lahan gambut bersifat seperti spons, yang akan menyerap kelebihan air hujan sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. Sebaliknya apabila musim kemarau, lahan gambut akan mengeluarkan air ke udara (Saharjo, 2017: 4).

Hutan gambut yang mengalami deforestasi serta pembakaran berpotensial untuk mengeluarkan emisi karbon dalam jumlah besar dan akan memengaruhi proses perubahan iklim (Zainuddin, 2019: 30). Hooijer (2012: 9312) menyebutkan bahwa emisi CO2 dari lahan gambut dan alih guna lahan hutan menyumbang lebih dari setengah total emisi Indonesia. Adapun Informasi lain dari BPLHD (Badan Penanggulangan Lingkungan Hidup Daerah) (2017) bahwa kebakaran berawal di lahan masyarakat yang kemudian menyebar ke hutan dan lahan perkebunan.

Diperlukan adanya restorasi gambut yang tercantum Peraturan Presiden No.1 Tahun 2016 yang menerapkan tiga sasaran yang ingin dicapai, yaitu pemulihan hidrologi, vegetasi, dan daya dukung sosial-ekonomi ekosistem gambut yang terdegradasi. Sasaran selanjutnya adalah perlindungan ekosistem gambut bagi

penyangga kehidupan, dan penataan ulang pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan.

Lahan gambut menyimpan karbon dan mempunyai fungsi sebagai penyangga hidrologi. Menurut Susanto (2019: 2) gambut mengandung 90% air dalam setiap satuan volume yang memiliki fungsi sebagai penyimpan air untuk daerah disekitarnya. Lahan gambut di Indonesia membentuk sebuah kesatuan hidrologi gambut dengan sistem perairan yang membatasi gambut tersebut. Berdasarkan catatan KHG (Kesatuan Hidrologi Gambut) terdapat 21,7 juta ha lahan gambut yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, dan Papua (Gunawan & Afriyanti, 2019:

228).

2.1.2.2 Klasifikasi Gambut

Tanah gambut secara umum merupakan tanah yang jenuh air dan tersusun dari bahan organik yang merupakan sisa-sisa tanaman dan jaringan tanaman yang melapuk dengan ketebalan lebih dari 50 cm (Noor, 2007: 1). Menurut Bintoro (2019: 2) tanah gambut adalah tanah organik yang telah mengalami dekomposisi secara sempurna. Jika dilihat dari kematangan gambut terbagi atas tiga jenis, yaitu:

1. Gambut fibrik, memiliki kandungan bahan-bahan jaringan tanaman yang masih dapat dilihat keadaan aslinya dengan ukuran beragam, diameter 0,15 mm-2 cm dengan tanah gambut masih tergolong merah.

2. Gambut hemik, dicirikan dengan tanah gambut sudah separuh matang dan telah mengalami perombakan.

3. Gambut saprik, gambut sudah matang serta telah mengalami perombakan sangat lanjut.

12

Menurut (Barchia 2012: 42) berdasarkan lingkungan pembentukan dan fisiografi lahan gambut dapat dibedakan atas empat tipe, yaitu:

1. Gambut cekungan (basin peat), gambut yang terbentuk di daerah cekungan, lembah sungai, atau rawa belakang.

2. Gambut sungai (river peat), gambut yang terbentuk di sepanjang sungai yang masuk ke daerah lembah kurang dari 1 km.

3. Gambut dataran tinggi (highland peat), gambut yang terbentuk di punggung bukit atau pegunungan.

4. Gambut dataran pesisir/pantai (coastal peat), gambut yang terbentuk di sepanjang garis pantai.

2.1.2.3 Karakteristik Tanah Gambut

Karakteristik spesifik dari tanah gambut yang membedakan dengan tanah mineral umumnya antara lain: mudah mengalami kering tak balik (irreversible drying), mudah ambles (subsidence), rendahnya daya dukung (earing capacity) lahan terhadap tekanan, rendahnya kandungan hara kimia dan kesuburan, serta terbatasnya jumlah mikroorganisme. Karakteristik gambut alami dapat berubah setelah pembukaan atau penggunaan, sehingga bersifat rapuh (Agus, 2014: 7).

Gambut yang mengalami kering tak balik berubah menjadi gambut yang tidak lagi memiliki kemampuan dalam menyerap air seperti semula dan sifat gambut berubah dari suka air (hidrofilik) menjadi menolak air (hidrofobik) Saharjo (2017). Menurut Bintoro (2019: 9) kering tak balik erat kaitannya dengan kemampuan gambut dalam menyimpan, menahan, dan melepas air.

Sifat kering tak balik dari gambut merupakan akibat dari reklamasi rawa gambut secara berlebihan yang mengakibatkan gambut tidak mampu menyerap air

dengan optimal. Ambles (subsidence) diartikan sebagai penurunan muka tanah gambut akibat perubahan kematangan atau kemampuan gambut dalam menyerap air akibat pembukaan, kebakaran, atau musim kemarau panjang. Menurut Supriatna (2006: 7) setelah dilakukan drainase atau reklamasi, gambut berangsur akan kempes dan mengalami subsidence atau ambles yang merupakan penurunan permukaan tanah. Kondisi ini dikarenakan proses pematangan gambut dan berkurangnya kandungan air di dalam gambut.

2.1.2.4 Persebaran Lahan Gambut di Indonesia

Indonesia memiliki lahan gambut terluas diantara negara lain di Asia Tenggara. Luas lahan gambut di Asia Tenggara lebih dari 24 juta ha atau 12% dari luas keseluruhan kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan BBPPSLP (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian) pada tahun 2011, luas total lahan gambut di Indonesia adalah 14.905.574 Ha yang tersebar di 3 pulau utama, yaitu Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

Sumber: Pantaugambut.id

Gambar 2. 1 Peta Persebaran Gambut di Indonesia

14

Perkembangan survei dan pemetaan tanah nasional, perkiraan luas lahan gambut Indonesia berfluktuasi dari 13,2 sampai 26,5 juta ha. Angka ini didasarkan pada peta lahan gambut yang diterbitkan oleh Wetland Internasional pada tahun 2003, 2004, dan 2005. Perkiraan luas tersebut didasarkan pada data survei yang relatif terbatas, terutama karena kendala aksesibilitas di Provinsi Papua yang hanya mengandalkan analisis citra satelit. Data luasan gambut dan sebaran yang bervariasi dari setiap sumber dikarenakan masih terdapat perbedaan mengenai batasan, teknis survei, dan pemetaan yang digunakan disertai sifat gambut yang dinamis sebagai dampak pemanfaatan lahan (Agus, 2014: 33).

Menurut Agus (2014: 49) lahan gambut di pulau Sumatra masih berupa hutan (mangrove, rawa gambut, hutan tanaman industri), untuk komposisi semak belukar sebesar 32,6%, dan hutan rawa mangrove 23,7%. Pulau Kalimantan umumnya memiliki rawa gambut di pantai barat, selatan, dan timur dengan komposisi semak belukar sebesar 49,9% dan hutan rawa mangrove 28,6%. Papua lahan gambut terutama terdapat di pantai selatan Papua dan sekitar daerah aliran sungai Mamberamo dengan komposisi semak belukar sebesar 81,5% dan hutan rawa mangrove sebesar 9,2%.

Pembentukan gambut sangat lambat dan berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya. Laju pembentukan gambut dipengaruhi oleh sumber dan neraca air, kandungan mineral, iklim, tutupan vegetasi, dan pengelolaan setelah drainase (Masganti, 2017: 47). Menurut Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas gambut di Indonesia terdiri atas daratan gambut seluas 25,61 juta ha dan kubah gambut (peat done) seluas 7,05 juta ha. Berikut merupakan luas lahan gambut di Indonesia berdasarkan ketebalan yang dirangkum oleh Wetlands Internasional.

Tabel 2. 1 Luas Lahan Gambut di Indonesia Berdasarkan Ketebalan

Provinsi

Tipologi dan Ketebalan Gambut (cm)

Bergambut Lahan gambut

< 50 Gambut Dangkal

Gambut Sedang

Gambut Dalam

Gambut Sangat Dalam

Total Lahan Gambut 50-100 100-200 200-400 >400 50->400

Lampung 60,44 6,74 20,41 0 0 27,15

Sumsel 159,04 313,32 982,02 29,28 0 1.324,62

Jambi 154,72 127,881 105,45 278,56 51,22 563,11

Riau 85,57 574,44 952,06 827,45 1.605,10 3.959,05

Bengkulu 49,75 8,09 2,38 2,44 0,41 13,32

Sumbar 92,10 29,19 24,84 15,06 48,92 118,13

Sumut 44,05 163,19 95,67 22,39 0 281,25

Nanggroe Aceh

38,73 19,78 144,75 71,25 0 235,78

Sumatra 684,44 1.242,75 2.327,58 1.246,43 1.705,66 6.522,41

Kalsel 76,78 79,47 78,77 96,71 0 254,95

Kaltim 0 264,56 112,51 219,70 100,22 696,99

Kalteng 75,99 958,49 462,40 574,98 938,79 2.934,66

Kalbar 38,63 438,17 737,11 213,71 304,32 1.693,31

Kalimantan 191,40 1.740,69 1.390,79 1.105,10 1.343,33 5.579,91

Papua 180,50 3.701,84 701,24 1.106,42 0 5.209,50

Irjatim 0 830,09 0 481,15 0 1.311,24

Irjabar 0 844,44 0 129,78 0 974,22

Papua 180,50 5.376,37 701,24 1.717,35 0 7.794,96 Indonesia 1.056,34 8.358,81 4.419,61 4.068,88 3.048,99 19.897,29

Sumber: Noor (2018: 82).

Tingkat kedalaman gambut berpengaruh terhadap jumlah kandungan karbon dan jenis tanaman yang dapat hidup didalamnya. Lahan gambut dengan tebal kurang dari 50 cm dan gambut dangkal (50-100 cm) cocok untuk budidaya tanaman pangan seperti padi dan palawija. Sedangkan gambut sedang dengan tebal (100-200 cm) cocok untuk sayuran dan hortikultura. Gambut dalam dengan tebal kurang dari 400 cm dapat digunakan untuk perkebunan dengan budidaya terbatas, selebihnya berupa gambut yang diarahkan untuk menjadi kawasan konservasi dan restorasi kawasan lindung.

16

2.1.3 Peraturan Desa

Menurut Silahuddin (2015: 25) peraturan desa merupakan pijakan dan pondasi kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut tahapan pembuatan peraturan desa, berdasarkan pedoman teknis peraturan desa oleh Permendagri No. 111 Tahun 2014 meliputi:

1. Tahap perancangan, rancangan terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa.

2. Tahap penyusunan, rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat terkait untuk mendapat masukan.

3. Tahap pembahasan, BPD membahas rancangan tersebut dengan mengundang Kepala Desa.

4. Tahap Penetapan dan Pengundangan, setelah rancangan peraturan desa disepakati dan ditetapkan, maka peraturan desa disahkan secara administratif oleh pemerintah desa.

5. Tahap sosialisasi, sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan informasi serta memperoleh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan.

6. Tahap lanjut, berupa evaluasi dan klarifikasi, rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati disampaikan kepada Bupati/Wali kota melalui Camat. Apabila sudah sesuai, Bupati/Wali kota bisa menerbitkan surat hasil klarifikasi.

Pemerintah desa memiliki wewenang dalam menyusun kebijakan publik yang dilahirkan dalam bentuk peraturan desa. Penyusunan peraturan desa harus bersifat aspiratif, partisipati, transparan, dan akuntabilitas berdasarkan asas-asas pembentukan undang-undang. Menurut Ramlan, (2011: 40) penyusunan peraturan desa harus melalui berbagai pendekatan dengan tujuan dapat dikaji dan dipahami oleh masyarakat, misalnya melalui:

1 Pendekatan politik, hukum sebagai produk dari proses politik atau hasil pertimbangan dan perumusan kebijakan publik.

2 Pendekatan budaya, dilihat sebagai pencerminan budaya, nilai, dan pranata yang hidup dalam masyarakat.

3 Pendekatan sosiologi, pergeseran nilai dan tata krama serta perubahan- perubahan mengenai salah dan benar atau layak dan tidak layak menurut masyarakat akan memengaruhi perkembangan dari hukum.

4 Pendekatan filsafat, pandangan hidup suatu masyarakat melatarbelakangi eksistensi dan identitas hukum.

5 Pendekatan sistem, hukum dapat dilihat dalam konteks dan hubungan yang beraneka ragam. Hukum merupakan subsistem dalam konteks sistem nilai dan sistem budaya.

2.1.4 Konservasi Lingkungan

Konservasi berasal dari bahasa latin yang merupakan gabungan dari ‘com’

bersama dan ‘servare’ menjaga atau menyelamatkan. ‘conservation’ diartikan sebagai upaya pemeliharaan yang kita miliki secara bijaksana. Konservasi dalam pengertian sekarang diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana (Salim, 2018:1). Sedangkan menurut American Dictionary, konservasi

18

adalah menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dan waktu yang lama. Secara umum konservasi alam adalah suatu manajemen terhadap alam dan lingkungan secara bijaksana untuk melindungi tanaman dan binatang (Winarti, 2018: 2).

Ilmu konservasi berkembang dengan tiga komponen yang mendukungnya, yaitu adanya perkembangan ilmu evolusi, kemajuan ilmu ekologi, dan perkembangan ilmu-ilmu sosial atau kemanusiaan. Perlindungan keanekaragaman hayati adalah pusat dari biologi konservasi. Menurut Indrawan (2012: 12) prinsip- prinsip pokok yang secara umum mendukung upaya konservasi adalah sebagai berikut.

1. Keanekaragaman spesies dan komunitas biologi harus dilindungi.

2. Kepunahan spesies dan populasi yang terlalu cepat harus dihindari.

3. Kompleksitas ekologi harus dipelihara.

4. Evolusi harus berlanjut.

5. Keanekaragaman hayati memiliki nilai intrinsik.

Definisi lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya. Lingkungan dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan alam bersifat alami dan buatan. Menurut Zulkifli (2014: 12) lingkungan alam bersifat alami seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, flora, fauna, dan sumber daya alam.

Sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Konservasi dibagi menjadi beberapa bagian seperti konservasi tanah, perairan, udara, dan konservasi hutan. Konservasi hutan dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan keragaman hayati dan ekosistem yang ada didalamnya. Metode yang digunakan dalam melakukan konservasi didasarkan pada sumber-sumber ancaman terhadap spesies tersebut. Salah satu yang digunakan merupakan manajemen habitat yang dilakukan dengan menyediakan ketersediaan makanan, air, tempat tinggal yang memadai. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam telah merumuskan kebijakan di bidang perlindungan hutan seperti penanggulangan kebakaran hutan. Menurut Insyani (2019: 42) penanggulangan kebakaran hutan terdiri atas pengembangan sistem penanggulangan, deteksi dan evaluasi kebakaran, pencegahan dan pemadam kebakaran, serta dampak yang ditimbulkan dari kebakaran.

2.1.5 Hasil Penelitian yang Relevan

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhan (2018: 155) mengenai upaya pemberdayaan masyarakat peduli gambut, tahapan yang diperlukan dalam pembinaan adalah dengan membentuk MDPG (Masyarakat Desa Peduli Gambut) yang didukung oleh tiga pilar pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat), dan melakukan pembinaan dan penguatan terhadap kelompok masyarakat.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnaini (2019: 78) kawasan lahan gambut yang terbakar di kawasan Provinsi Riau tahun 2012-2014 mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan antisipatif dengan membuat peraturan desa didampingi oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Hasil kesepakatan peraturan desa mengatur tentang

20

keberadaan MPA (Masyarakat Peduli Api) serta pengelolaan tata air, pengendalian karhutla, dan perlindungan sumber daya alam. Isi dari peraturan ini memberikan penekanan bagi pihak yang melakukan tindakan kerusakan berupa denda Rp. 20 juta dan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian tersebut secara kekeluargaan.

2.2 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2017: 91) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan bermacam faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan menjelaskan hubungan antar variabel baik independen maupun dependen secara teoretis. Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang dilakukan, adapun kerangka berpikir yang dapat dilihat pada bagan alur berikut ini.

Pengumpulan Data Kualitatif

Kajian Konsep Peraturan Peraturan Desa di Lahan Gambut

Studi Literatur

Kesimpulan Konseptualisasi

Analisis Kebutuhan

Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir

21 BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa studi literatur dengan mengambil kebijakan peraturan desa lahan gambut di seluruh Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021.

3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis dan penelitian kualitatif. Pendekatan filosofis adalah pendekatan yang dilakukan untuk melakukan penalaran dan penyusunan suatu data secara sistematis berdasarkan sudut pandang tertentu. Menurut Putra (2013: 62) penelitian kualitatif mencakup subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris-studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks hasil pengamatan dengan harapan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik mengenai subjek kajian yang dihadapi.

Menurut Mulyana (2002: 145) penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan hipotesis dari penelitian lapangan atau wacana ilmiah. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian deskriptif, karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara objektif apa adanya sesuai dengan fakta yang ada tanpa menggunakan angka-angka. Sumber literatur akan diseleksi sesuai dengan data pengelompokan berdasarkan sudut pandang peneliti. Fokus permasalahan dalam penelitian ini dapat dilihat dari lahan gambut yang memerlukan upaya pencegahan

22

kebakaran dengan membuat suatu kebijakan publik seperti peraturan desa.

Dikumpulkan jenis-jenis kebijakan tersebut yang selanjutnya dikaji berdasarkan inti jurnal, hasil studi, persamaan, dan perbedaan masing-masing literatur.

3.3 Data dan Sumber Data 3.3.1 Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari pengumpulan studi literatur yang membahas mengenai peraturan desa hijau di lahan gambut yang diseleksi dan dilakukan analisis studi.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, namun data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sumber data sekunder yang dimaksud adalah dengan melihat artikel di jurnal. Proses pengambilan sumber data dilakukan dengan mencari jurnal melalui Google Scholar yang diunduh dan diseleksi berdasarkan tahun terbit artikel pada tahun 2006-2020.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun sumber atau data yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Menurut Zed (2008: 3) Metode studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan membaca, mencatat serta mengelola bahan penelitian. Data atau sumber yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif

yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang telah didapatkan, tidak hanya menguraikan tetapi juga memberikan penjelasan dan pemahaman secukupnya (Melfianora, 2019: 2).

Studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku, artikel yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Selain itu, dengan menerapkan studi literatur akan memberikan bahan kajian berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Studi literatur dapat dilakukan dengan beberapa macam sumber seperti jurnal, textbook atau handbook yang bersangkutan.

Proses penelitian ini dimulai dengan menentukan rumusan masalah berdasarkan topik yang telah ditentukan. Selanjutnya dilakukan pencarian melalui Google Scholar dengan mengetik kata kunci sebanyak 3 kali. Pertama ditulis kata kunci sebanyak 5 kata “Peraturan Desa di Lahan Gambut” didapatkan sebanyak 4350 hasil pencarian, selanjutnya diketik 5 kata kunci “Kebijakan Desa di Lahan Gambut” didapatkan 4230 hasil pencarian dan terakhir diketik kata kunci sebanyak 6 kata “Rancangan Peraturan Desa di Lahan Gambut” didapatkan 1320 hasil pencarian.

Berdasarkan hasil pencarian, didapatkan 300 literatur yang selanjutnya diseleksi berdasarkan analisis kebutuhan. Tidak dimasukkan topik yang membahas mengenai laporan BRG (Badan Restorasi Gambut) dan hanya mengambil jurnal penelitian yang membahas mengenai pembuatan kebijakan restorasi lahan gambut dan pencegahan kebakaran hutan di lahan gambut.

24

Berdasarkan pencarian tersebut, didapatkan 12 jurnal terkait topik penelitian yang selanjutnya dilakukan analisis data. Jurnal tersebut diantaranya jurnal kebijakan publik, jurnal penelitian pers dan komunikasi pembangunan, journal social scienses, jurnal ilmu hubungan internasional, jurnal antropologi, journal of education, humaniora and social sciences, jurnal al-ikhlas, jurnal agribisnis, jurnal hutan lestari, jurnal aspirasi, dan jurnal ilmu kehutanan.

3.5 Teknik Analisis Data 1. Penyajian Data

Penyajian data adalah mengorganisasi data secara sistematis dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami, dalam melihat hasil penelitian.

Proses selanjutnya adalah dengan melakukan reduksi data dengan tujuan untuk memilih hal-hal yang pokok. Menurut Sugiyono (2019: 338) mereduksi data berarti merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

Materi hasil penelitian yang secara sefrekuensi diperhatikan dengan melihat tahun penelitian. Selanjutnya membaca abstrak dari setiap penelitian untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang hendak dipecahkan. Peneliti juga mencatat bagian- bagian yang penting dan relevan dengan masalah penelitian.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahap di mana peneliti mengemukakan apa yang didapat dalam hasil penelitian. Analisis jurnal hasil studi literatur menggunakan metode critical appraisal. Critical appraisal adalah proses

analisis jurnal yang digunakan menjadi dasar teori terkait perbedaan, persamaan, dan kekurangan dari jurnal yang digunakan. Setelah itu dianalisis menggunakan pola critical appraisal dengan mencantumkan judul dan peneliti jurnal, tahun publikasi, variabel yang diukur, hasil studi penelitian serta keterkaitan dengan penelitian skripsi.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini menyangkut interpretasi untuk menggambarkan makna dari data yang dihasilkan dalam penelitian.

3.6 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian memberikan arahan untuk pelaksanaan penelitian sehingga lebih terarah dan sistematis. Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian.

1. Tahap Persiapan

a. Ditentukan subjek penelitian yang akan diteliti, dengan menganalisis subjek yang akan diangkat dalam penelitian. Subjek penelitian ini adalah studi literatur peraturan desa di lahan gambut.

b. Dikumpulkan studi literatur, pada tahapan ini dilakukan pencarian artikel berdasarkan topik garis besar, pengelompokan artikel berdasarkan relevansi dengan topik dan tahun penelitian, lalu dilakukan pengurutan struktur penjelasan. Dilakukan seleksi terhadap hasil pencarian jurnal menggunakan portal Google Scholar.

26

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap selanjutnya adalah melakukan studi literatur dengan mengidentifikasi berdasarkan relevansi isi jurnal dan keterkaitan topik penelitian yang telah dikumpulkan. Studi literatur merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan aspek teoretis maupun aspek manfaat praktis. Pelaksanaan studi literatur digunakan untuk memperoleh dasar fondasi dalam membangun landasan teori dan kerangka berpikir. Pelaksanaan dalam penelitian dilakukan dengan menganalisis 12 jurnal yang telah diseleksi yang selanjutnya dijelaskan berdasarkan hasil analisis yang telah didapatkan.

3. Tahap Penyelesaian

Hasil analisis literatur yang telah dilakukan selanjutnya akan diinterpretasi untuk memudahkan pembaca melihat hasil analisis. Setelah hasil analisis telah dipaparkan dengan jelas, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan menyusun laporan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

27 BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil

4.1.1 Analisis Critical Appraisal

Literatur yang didapat, dianalisis menggunakan critical appraisal. Critical appraisal digunakan untuk melihat hasil studi, sehingga diketahui persamaan dan perbedaan dari artikel-artikel jurnal yang didapatkan. Critical appraisal merupakan metode yang sistematis untuk menilai hasil, validitas, dan kegunaan dari artikel ilmiah dan mendorong penilaian objektif tentang kegunaan sebuah informasi ilmiah. Berikut adalah hasil analisis critical appraisal dari 12 jurnal:

Gambar 4. 1 Analisis Critical Appraisal Peraturan Desa di Lahan Gambut

Penghijauan Achmad Jaelani &

Gusti Khairun Ni’mah (2019)

(Pertanian dan Peternakan) Denny Susanto, Rahmi Widyanti (2019), Syafrizal Resdati (2020)

MPA (Masyarakat Peduli Api) Sunanto, Bambang Suryanto, Sri Suryoko (2006), Wilson Saputro, Rosnita, Roza Yulida (2017), T.Romi Marnelly (2018) Perhutanan Sosial

Haris Gunawan &

Dian Apriyanti (2019)

Pengolahan Lahan Tanpa Bakar

Rani Diah Anggraini (2020)

Aspek Alam Aspek Manusia

Restorasi Pengelolaan Lahan

Kelembagaan

MDPG (Masyarakat Desa Peduli Gambut)

Muhammad Ramdhan (2017), Sri Nurhayati Qodriyatun (2017), Angga Prasetyo Widanarko (2020)

Denda

Zulkarnaini & Hasim As’ari (2019)

28

Berdasarkan gambar 4.1 didapatkan hasil analisis jurnal menggunakan metode

critical appraisal dirangkum dalam tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Analisis Critical Appraisal No Peneliti Jurnal

(Tahun) dan Judul

Inti Jurnal Hasil Studi

1 Sunanto, Bambang Suryanto, Sri Suryoko (2006) “Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penaggulangan Kebakaran Lahan”

Melakukan revitalisasi pembentukan kelompok peduli api dan pembuatan peraturan desa

Mencari akar permasalahan dan faktor penyebab belum efektifnya peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan

2 Sri Nurhayati Qodriyatun (2017)

“Kesiapan

Pemerintahan Daerah Provinsi Riau dan Sumatra Selatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Gambut”

Membuat kebijakan restorasi gambut sebagai kebijakan publik

Melihat kesiapan daerah dalam melaksanakan kebijakan restorasi gambut

3 Muhammad Ramdhan (2017) “Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Restorasi Lahan Gambut di Kalimantan Tengah”

Upaya pengelolaan dengan

melaksanakan restorasi fungsi lahan

Melihat pengetahuan masyarakat mengenai restorasi gambut melalui kuesioner dan melakukan pembinaan desa peduli gambut

4 Wilson Saputra, Rosnita dan Roza Yulida (2017) “Peran Kelompok dan MPA (Masyarakat Peduli Api) dalam Mengelola dan Mencegah

Kebakaran Lahan di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis”

Menganalisis peran kelompok tani dalam mencegah kebakaran hutan melalui kerja sama seperti wadah kelas belajar

Kelompok tani telah melakukan kegiatan kerja sama antar anggota dan pihak lain dalam

menganggulangi kebakaran hutan

5 T. Romi (Marnelly, 2018) “Lembaga Masyarakat Peduli Api: Studi tentang Hambatan Pelaksanaan Peran”

Mengidentifikasi kendala personil Masyarakat Peduli Api dalam

menjalankan perannya

Mendeskripsikan kebijakan yang telah dilakukan berupa kinerja pembentukan Masyarakat Peduli Api

6 Zulkarnaini, Hasim As’ari (2019)

”Diseminasi Peraturan Desa (Peraturan desa)

Inisiasi masyarakat lokal dalam pengelolaan lahan gambut

Perencanaan pembuatan peraturan desa pencegahan kebakaran lahan gambut

untuk Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut”

7 Haris Gunawan &

Dian Ariyanti (2019)

“Potensi Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan

Partisipasi Masyarakat dalam Restorasi Gambut”

Mengobservasi potensi skema perhutanan sosial sebagai salah satu strategi merestorasi lahan gambut

Mendiskusikan kemungkinan yang mendukung skema perhutanan sosial diterapkan dalam restorasi gambut

8 Denny Susanto, Sanusi, Rahmi Widyanti (2019)

“Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut di Kalimantan Selatan dari Perspektif Komunikasi Kebijakan (Studi Kasus di

Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin)”

Upaya mengatasi dan mencegah kebakaran lahan gambut

Mendeskripsikan implementasi kebijakan restorasi gambut

9 Achmad Jaelani dan Gusti Khairun Ni’mah (2019) “Penerapan Desa Peduli Gambut di Desa Sawahan

Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala”

Upaya restorasi gambut melalui penanaman dan peternakan

Percobaan beberapa tanaman yang adaptif dengan kondisi lahan gambut dan upaya ternak Ikan dan Itik

10 Syafrizal, Resdati (2020) “Partisipasi Masyarakat dalam Restorasi Gambut di Desa Rimbo Panjang

Masyarakat

melakukan restorasi gambut melalui upaya penanaman

Mengetahui partisipasi masyarakat dalam kegiatan restorasi gambut

11 Rani Diah Anggraini (2020) “Difusi Inovasi Program Pengelolaan Lahan Basah Tanpa Bakar di Kalimantan Tengah”.

Menginisiasi program

Pengolahan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)

Melihat aspek komunikasi persuasi dan edukatif dari restorasi gambut

12 Angga Prasetyo Widanarko (2020)

“Upaya Badan Restorasi Gambut dan Korea Forest Service dalam Merestorasi Lahan Gambut melalui Desa Peduli Api di Provinsi Kalimantan Barat 2012-2020”

Upaya Restorasi melalui Desa Peduli Gambut

Penanganan permasalahan kebakaran hutan melalui kebijakan tentang antisipasi menghadapi bencana yang bekerja sama dengan Korea Selatan

30

4.1.2 Desa yang Telah Membuat Kebijakan Peraturan Desa di Lahan Gambut

Pedoman teknis penyusunan peraturan desa telah dijelaskan di dalam Permendagri No.111 Tahun 2014. Pembentukan peraturan desa yang telah disusun harus disepakati bersama agar tidak terjadi permasalahan setelah dilakukan penetapan atau pengesahan. Setiap daerah disarankan untuk menerapkan kebijakan peraturan desa sebagai solusi dalam mengatur kegiatan masyarakat. Upaya restorasi lahan gambut melalui peraturan desa telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Berikut merupakan hasil grafik daftar desa yang telah menerapkan pembuatan peraturan desa di lahan gambut.

Gambar 4. 2 Grafik Jumlah Desa yang Membuat Kebijakan Peraturan desa di Lahan Gambut

Hasil bagan didapatkan berdasarkan komposisi sajian tabel yang dilihat dari 12 jurnal yang telah dianalisis. Didapatkan 44 desa dari 6 provinsi di Indonesia yang telah menerapkan pembuatan peraturan desa di lahan gambut.

Daftar nama desa yang telah menerapkan peraturan desa di lahan gambut dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut.

24

8 5 3 3 1

0 5 10 15 20 25 30

Kalimantan Barat

Riau Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Jambi Sumatra Selatan

Jumlah Desa

Nama Provinsi

Tabel 4. 2 Desa yang Telah Menerapkan Peraturan Desa di Lahan Gambut

No Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

1. Bangka Belitung Darat

Pontianak Tenggara Kota Pontianak

Kalimantan Barat 2. Bansir Darat Pontianak Tenggara Kota

Pontianak

Kalimantan Barat 3. Bintang Mas Rasau Jaya Kubu Jaya Kalimantan

Barat 4. Pematang Tujuh Rasau Jaya Kubu Jaya Kalimantan

Barat 5. Rasau Jaya I Rasau Jaya Kubu Jaya Kalimantan

Barat 6. Rasau Jaya II Rasau Jaya Kubu Jaya Kalimantan

Barat 7. Rasau Jaya III Rasau Jaya Kubu Jaya Kalimantan

Barat 8. Rasau Jaya

Umum

Rasau Jaya Kubu Jaya Kalimantan Barat 9. Pal IX Sungai Kakap Kubu Raya Kalimantan

Barat 10. Punggur Besar Sungai Kakap Kubu Raya Kalimantan

Barat 11. Punggur Kecil Sungai Kakap Kubu Raya Kalimantan

Barat 12. Arang Limbung Sungai Raya Kubu Raya Kalimantan

Barat 13. Kuala Dua Sungai Raya Kubu Raya Kalimantan

Barat 14. Limbung Sungai Raya Kubu Raya Kalimantan

Barat 15. Mekar Sari Sungai Raya Kubu Raya Kalimantan

Barat 16. Sungai Asam

Sungai

Sungai Raya Kubu Raya Kalimantan Barat 17. Bulan Sungai

Raya

Sungai Raya Kubu Raya Kalimantan Barat 18. Sungai Raya

Dalam

Sungai Raya Kubu Raya Kalimantan Barat 19. Teluk Kapuas Sungai Raya Kubu Raya Kalimantan

Barat 20. Rantau Panjang Simpang Hilir Kayong Utara Kalimantan

Barat 21. Penjalaan Simpang Hilir Kayong Utara Kalimantan

Barat