BAB II

TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Negara Hukum

Negara hukum sering dikenal dengan dengan sebutan rechstaat, the rule of law, dan nomocrasy. Istilah rechstaat banyak ditemui dalam konsep negara-negara Wrop dan dikembangkan oleh sarjana hukum Immanuel Kant, Paul Labland, Julius Stahl, dan Fitche. Istilah rechstaat sendiri berasal dari bahasa Belanda yang artinya negara hukum. Sedangkan dalam tradisi Anglo Saxon di negara-negara Amerika tidak dikenal istilah rechstaat akan tetapai the rule of law. Secara harifiah dapat diterjemahkan sebagai hukum yang berlaku atau hukum yang berkuasa. Hal ini sering dikaitkan dengan prinsip the rule of law,and not of man apa yang dicetuskan oleh A.V Dicey yang artinya bahwa yang dianggap pemimipin dalam sebuah negara hukum adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Mengenai istilah nomocrasy berasal dari perkataan nomos dan cratos. Nomos berarti norma sedangkan cratos adalah kekuasaan. Hal ini dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum (Jimly asshidiie, 2011: 198).

Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan secara yuridis. Ahli dari negara Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724 1804), Friedrich Julius Stahl menggunakan istilah rechtsstaat, sedangkan ahli Anglo Saxon seperti AV Dicey menggunakan istilah Rule of Law. Unsur-unsur rechtsstaat menurut Friedrich Julius Stahl dalam arti klasik yaitu:

a. Hak-hak manusia

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak itu

c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur)

d. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Unsur-unsur rule of law dalam arti klasik sebagaimana diungkapkan AV Dicey antara lain.

a. Supremasi aturan-aturan (supremacy of law), tidak ada kekuasaan sewenang-wenang (absence of atbitrary power), dalam arti bahwa sesorang hanya boleh dihukum jika melakukan pelanggaran.

b. Kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law).

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dasar serta keputusan-keputusan pengadilan.

Perumusan-perumusan pada masa itu hanya bersifat yuridis saja, sebab pada saat itu gagasan yang berkembang adalah bahwa negara dan pemerintahan tidak boleh ikut campur dalam urusan warga negaranya kecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum, seperti bencana alam, hubungan luar negeri dan pertahanan negara. Sedangkan negara dalam pandangan masa itu disebut sebagai penjaga malam (nachtsonthouding).

Ruang gerak negara sangat terbatas dan mempunyai tugas pasif, yaitu baru bertindak apabila hak-hak manusia terancam atau ketertiban dan keamanan umum terancam. Konsepsi negara tersebut disebut sebagai Negara Hukum Klasik (Miriam Budiarjo, 2005: 56 59).

Sementara itu, Utrech membedakan negara hukum menjadi dua, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Sedangkan mencakup lebih luas termasuk keadilan didalamnya. Tugas Negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (Welfarestate). (Jimly Asshidiqie, 2011: 131).

Terkait dengan negara hukum kesejahteraan (Welfare State) menurut Riawan Tjandra yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa negara hukum kesejahteraan memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut.

a. Pemisahan kekuasaan atau trias politica dipandang tidak prinsipil lagi.

Pertimbangan efisiensi dan peranan organ eksekutif menjadi bagian yang penting

b. Peranan negara tidak terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang sosial, ekonomi dan budaya, sehingga perencanaan merupakan alat penting dalam welfare state.

c. Welfare state merupakan hukum materiil yang mementingkan keadilan dan bukan persamaan formil.

d. Sebagai konsekuensi hal-jal tersebut diatas, maka dalam welfare state hak milik tidak dianggap lagi sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti adanya batas-batas dalam kebebasan pengguanaannya.

e. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan mendesak (W. Riawan Tjandra, 2008: 12).

Sedangkan menurut Kant negara hukum harus memiliki dua unsur pokok yakni :

a. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia b. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara.

Namun menurut Stahl, kedua unsur pokok dari negara hukum kesejahteraan yang dikemukakan oleh Kant perlu ditambah dua unsur lagi yaitu setiap tindakan harus berdasarkan undang-undang dan peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan antara penguasa dan rakyat, peradilan yang tidak memihak (Juniarso Ridwan, 2009: 59).

dapatnya mengenai ciri-ciri dari negara hukum menjadi tiga hal yaitu:

a. adanya Undang-undang dasra yang memuat ketentuan tertulis;

b. adanya pembagian kekuasaan negara; dan c. diakui dan dilindunginya hak-

2010: 93).

Jimly asshidiqie mengemukakan beberapa prinsip pokok yang terdapat dalam negara hukum. Prinsip pokok negara hukum tersebut diantaranya adalah :

a. supremasi hukum;

b. persamaan dalam hukum;

c. asas legalitas;

d. pembatasan kekuasaan;

e. organ-organ penunjang yang independen;

f. peradilan bebas yang tidak memihak;

g. peradilan tata usaha negara;

h. perlindungan hak asasi manusia; dan

i. transparansi dan kontrol sosial (Jimly Asshidiqie, 2010: 127).

2. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah a. Pemerintah Daerah

Istilah pemerintah berasal dari

untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan tertinggai yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Istilah pemerintahan diartikan dengan perbuatan (cara) memerintah

secara terus menerus atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupaun akal dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Istilah pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Disebut sebagai ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya, yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek materiil maupun formil, sifatnya universal sistematis serta spesifik (khas) dan dikatakan sebagai seni, karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan (Pipin Syarifin, 2005: 72).

Menurut HAW Wijaya, Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menjalakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (HAW Widjaya, 2005: 36).

Secara Yuridis menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dalam pasal 1 ayat (2) huruf a, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dari pengertian tersebut jelas bahwa penyelenggaraan pemerintahn daerah diselenggarakan oleh kepala daerah dan DPRD. Dalam hal penyelenggataan pemerintahan daerah seorang kepala daerah bekerja berdasarkan arah dan kebijakan DPRD.

Selain itu kepala daerah juga memberikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya kepada DPRD dan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiaban. Hak pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannnya;

2) memilih pemimpin daerah ; 3) mengelola aparatur daerah;

4) mengelola kekayaan daerah;

5) memungut pajak dan retribusi daerah;

6) mendapatkan bagi hasil dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada didaerah;

7) mendapatkan sumber-sumber lain yang sah; dan

8) mendapatkan hak lainnya dalam peraturan perundang-undangan (Siswanto Sunarno, 2006: 57).

Adapun kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, adalah :

1) melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI;

2) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;

3) mengembangkan kehidupan demokrasi;

4) mewujudkan keadilan dan pemerataan;

5) meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

6) menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

7) menyediakan fasilitas sosial da fasilitas umum yang layak;

8) mengembangkan sistem jaminan sosial ; 9) menyusun tata ruang daerah;

10) mengembangkan sumber daya produktif di daerah;

11) melestarikan lingkungan hidup;

12) mengelola administrasi kependudukan;

13) melestarikan nilai sosial budaya;

14) membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan

15) kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dilakukan secara efisien, efektif, dan transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang- undangan (Siswanto Sunarno, 2006: 57 58).

Montesqieu dalam Trias Politica telah membagi urusan pemerintahan menjadi tiga yakni bidang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seperti yang kita ketahui landasan dasar pembagian kekuasa tersebut adalah untuk check and balances antarlembaga kekuasaan negara.

Dalam konteks kekuasaan eksekutif adalah segala urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi pemerintah selain kompetensi legislatif dan yudikatif.

Urusan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada asas desentralisasi yaitu pemberian kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang berskala kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

1) perencanaan dan pengendalian pembangunan;

2) perencanaan pemanfatan dan pengawasan tata ruang;

3) penyelenggaran ketertiban dan ketentraman masyarakat;

4) penyediaan sarana prasarana umum;

5) penanganan bidang kesehatan;

6) penyelenggaraan pendidikan ; 7) penanggulangan masalah sosial;

8) pelayanan bidag ketenagakerjaan;

9) pemberian fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;

10) pengendalian lingkungan;

11) pelayanan pertanahan ;

12) pengendalian lingkungan hidup;

13) pelayanan administrasi umum pemerintahan;

14) pelayanan administrsi penanaman modal ; 15) penyelenggaraan dasar lainnya; dan

16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh perturan perundang- undangan (Pipin Syarifin, 2005: 49).

Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang besifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakay sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah/kota yang bersangkutan antara lain:

1) pertambangan;

2) perikanan;

3) pertanian;

4) perkebunan;

5) kehutanan; dan

6) pariwisata (Pipin Syarifin, 2005: 50).

Eksistensi pemerintahan daerah sebagai bagian dari pemerintahan nasional dalam konteks kesejahteraan masyarakat adalah sangat penting.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 (a) UUD 1945 yang memberi makna bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban dan mempunyai kewenangan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ini ketiga struktur pemerintahan tersebut wajib sinergi untuk ketercapaian dan efisiensi tujuan pemerintahan. Menurut J.Kaloh, keberadan pemerintahan daerah adalah sangat penting, antara lain:

1) untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat;

2) agen demokratisasi dan memberikan pendidikan politik;

3) mendekatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan masyarakat;

4) meningkatkan partisipasi masyarakat;

5) memberdayakan potensi dan keanekaragaman daerah;

6) misi utama pemerintah daerah adalah menyediakan pelayanana dasar da mengembangkan sector unggulan dengan cara-cara demokratis; dan 7) outputs dan product pemerintah daerah adalah :

a) Public goods yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat seperti jalan, pasar, sekolah, rumah sakit, jembatan, dan sebagainya.

b) Public Regulations yaitu pengaturan-pengaturan berkaitan dengan masyarakat, seperti KK, KTP, IMB, HO, Akte kelahiran, dan sebagainya. (J. Kaloh. 2003: 168 169).

Berdasarkan asas umum pemerintahan, yang menjadi urusan pemerintahan daerah meliputi:

1) Bidang legislasi yakni atas prakarsa sendiri membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi Perda provinsi dan kabupaten/kota;

2) Masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaran dekonsentresi dan desentralisasi; dan 3) Perencanaan APBD adalah rencana keuangan tahunanan pemerintahan

daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Siswanto sunarno, 2006: 9).

b. Tinjauan tentang Asas-asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Istilah asas berarti dasar prinsip, pedoman, pegangan. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dasar-dasar yang perlu diketahui oleh setiap orang dalam pelaksanaan hukum pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam arti luas di Indonesia adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas dekonsentrasi, asas desentralisasi, dan asas tugas pembantuan (Pipin Syarifin, 2005: 87).

Pada dasarnya prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup:

1) Asas Desentralisasi

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan derah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pendelegsian kewenangan ditinjau dari visi

implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pedelegasian kewenangan politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, pedelegasian kewenangan pengelolan keuangan (HAW Widjaya, 2005 : 25).

2) Asas Dekonsentrasi

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah/dan atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu.

Dekonsetrasi hanya melimpahkan kebijakan administratif, sedangkan kebijkan politiknya tetap berada pada pemerintahan pusat.

Oleh karena itu, pejabat yang diserahi pelimpahan wewenang tersebut adalah pejabat yang mewakili pemerintah pusat diwilayah kerja masing-masing atau pejabat pusat yang ditempatkan di luar kantor pusatnya (Hanif Nurcholis, 2005: 18).

3) Tugas Pembantuan

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Menururt Koesoemahatmadja dalam Hanif Nurcholis, tugas pembantuan pemerintah pusat atau daerah otonom yang lebih tinggi meneyerahkan urusan yang menurut peraturan perundangan merupakan kewenangannya, kepada daerah otonom dibawahnya. Daerah otonom yang diserahi ini melaksanakan nya melalui perangkatnya (dinas -dinas) (Hanif Nurcholis, 2005: 17).

Penyeleggaraan pemerintahan di pusat dan pemerintahan di daerah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas 9 asas berikut.

1) Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan ladasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

2) Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjalankan landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

3) Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

4) Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadp hak masyarakat untuk memeperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

5) Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiaban penyelenggara negara.

6) Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandasakan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Asas akuntabilitas adalah asas yang menetukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat ataua rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

8) Asas efisisensi dan efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa untuk memperoleh efisiensi dilaksanakan desentralisasi yaitu pemberian otonomi yang luas supaya lebih efisien negara.

9) Asas efisisensi dan efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa untuk memperoleh efisiensi dilaksanakan desentralisasi yaitu pemberian otonomi yang luas supaya lebih efisien (daya guna) dalam penggunaan waktu dan tenaga. Adapun untuk mencapai efektivitas (hasil guna) dilakukan dekonsentrasi untuk keperluan ekonomi dan politik (Pipin Syarifin, 2006: 90-91).

Pelaksanaan tindakan pemerintahan khususnya dalam kaitannya penyelenggaraaan pemerintahan, selain berdasarkan peraturan perundang- undangan juga harus mengacu dan memperhatikan asas-asas umum

pemerintahan yang baik (AAUPB). Terkait dengan asas-asas umum yang baik, H. A. Muin Fahmal Mengemukakan bahwa prinsip yang terdapat

dihadapan Perlemen Belanda pada Tahun 1950. Kemudian oleh komisi Vander Gritten pada Tahun 1952 oleh Crince Le Roy menyebut sembilan dan diakomodasikan dalam Yurisprudensi Belanda Tahun 1975 menjadi sepuluh. Selanjutnya oleh Koentjoro Poerbopranoto, meneyebut tiga belas asas yaknin sebagai berikut.

1) Asas kepastian hukum, yaitu asas yang menghendaki bahwa dalam suatu keadaan tindakan tidak boleh berlaku surut.

2) Asas kesamaan keseimbangan, artinya hukuman jabatan yang diberikan kepada seorang pejabat harus terdapat keseimbangan dengan kesalahan.

3) Asas kesamaan dalam mengambil keputusan, yaitu menghendaki agar administrasi negara dalam mengambil tindakan yang sama dalam kasus yang sama pula.

4) Asas bertindak cermat atau seksama. Dengan asas ini, administrasi negara harus bertindak cermat.

5) Asas motivasi untuk setiap keputusan. Asas ini mempunyai dua aspek yaitu keputusan administrasi negara harus beralasan dan motivasinya harus benar dan terang.

6) Asas jangan menyalahgunakan wewenang. Asas ini terjadi bilamana suatu alat pemerintahan menggunakannya untuk menyelenggarakan suatu kepentingan umum yang tidak seuai dengan aturan dasarnya.

7) Asas permainan jujur, yaitu menghendaki administrasi negara harus memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mencari keadilan dan kebenaran.

8) Asas keadilan atau larangan bertindak sewenang-wenang. Apabila alat pemerintahan bertentangan dengan hal tersebut maka keputusan administrasi tersebut dapat dibatalkan.

9) Asas pemenuhan pengharapan yang wajar. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh orang lain tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya hukumnya kepada orang lain.

10) Asas meniadakan akibat dari keputusan yang dibatalkan, yaitu menghendaki agar tidak terjadi kerugian akibat keputusan administrasi yang menimbulkan kerugian yang sesungguhnya tidak perlu.

11) Asas perlindungan cara hidup pribadi, menghendaki pemeritah memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara.

12) Asas kebijaksanaan, menghendaki supaya pemerintah diberikan kebebasan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa terpaku peraturan perundang-undangan.

13) Asas penyelenggaraan kepentingan umum, menghendaki supaya pemerintah mengedepankan kepentingan umum (H. A. Muin Fahmal, 2006: 49-54).

Thomas G. Weiss nenyatakan Humane governance involves those structures and processes that support the creation of a participatory, responsive and accountable polity (that is, good political governance) embedded in a competitive, non-discriminatory , yet equitable economy (that is, good economic governance). This requires the resources contributed by people to be ploughed back to serve their own basic human needs, which will in turn expand the opportunitie s open to them; people must be given the ability to self-organise (that is, good civic governance). Bounded together by such principles as humane governance are inextricably linked

Pernyataan Thomas G. Weiss tersebut memberi makna bahwa untuk mewujudkan good governance pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan ataupun tindakan dalam pemerintahan harus memperhatikan dan melibatkan stakeholder terkait. Partisipasi dan akuntabilitas akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Hal lain yang menjadi sangat penting dalam menjalankan pemerintahan adalah akses informasi atau transparansi.

Dari kemudahan akses informasi akan mendorong masyarakat berpartisipasi dikarenakan mengetahui kebijakan apa yang direncanakan serta

dilaksanakan oleh pemerintah. Transparansi juga akan mendorong terjadinya pemerintahan yang akuntabel. Transparansi merupakan wujud pengawasan horizontal oleh masyarakat.

Sementara itu, asas-asas umum penyelenggaraan negara menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme meliputi :

1) Asas Kepastian Hukum;

2) Asas Tertib penyelengaraan Negara;

3) Asas Kepentingan Umum;

4) Asas Keterbuakaan;

5) Asas Proporsionalitas;

6) Asas Profesionalitas; dan 7) Asas Akuntabilitas

Berpijak dari beberapa asas dalam penyelenggaran pemerintahan daerah yang tercantum dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN pada prinsipnya merupakan kaidah yang harus dilaksanakan dalam pemerintahan daerah.

Dari asas-asas tersebut yang kemudian difokuskan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang penjabat bupati adalah asas kepastian hukum dan asas keterbukaan. Dimana sebagai negara hukum, asas kepastian hukum menjadi landasan sebagai dasar pijak seorang Penjabat Bupati yang notabene hanya mengisi kekosongan sementara jabatan Bupati definitif untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Selain asas kepastian hukum, asas keterbukaan menjadi bagian yang penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Asas keterbukaan (transparansi) terlaksana ketika pemerintah mampu memberikan informasi kepada masyarakat atas pelaksanaan pernyusunan, pelaksanaan, dan hasil pada kebijakan yang diambil pemerintah, serta masyarakat dapat mengakses dengan informasi yang mmudah dipahami. Keterbukaan juga dapat dipahami sebagai keterbukaan dalam menyampaikan informasi serta

komunikasi kepada stakeholder baik nonpemerintah dalam hal ini LSM, Ormas, unsur pers maupun kekuasan legislatif.

3. Tinjauan tentang Tugas dan Wewenang Jabatan 1. Teori Jabatan

Sebagai suatu kenyataan hukum, negara itu suatu organisasi jabatan- jabatan (ambtenorganisatie). Yang dimaksud dengan jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum). Tiap jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dihubungkan dengan organisasi tertinggi, yang diberi nama negara (Utrecht, 1986: 200).

Hukum tata negara positif, memunculkan jabatan sebagai pribadi subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi).

Sebagai analogi seorang agen polisi dapat menahan tiap orang berkendaraan sepeda yang tidak memasang lampu setelah pukul 18.30, oleh karena jabatan (lingkungan pekerjaan tetap) mendukung kekuasaan (hak) untuk menahan itu. Orang agen polisi tersebut hanya dapat bertindak demikian pada waktu ia melakukan jabatannya. Oleh tata negara kekuasaan tersebut tidak diberi kepada pejabat (orang agen polisi), tetapi diberi kepada jabatan (lingkungan pekerjaan agen polisi). Sebagai subjek hukum, yaitu badan hukum, maka jabatan itu dapat menjamin kontinyuitas hak dan kewajiban.

Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus (continue) (Logeman, 1948: 117).

Jabatan adalah suatu pendukung hak dan kewajiban, yaitu suatu subjek hukum (persoon) oleh karena itu, dengan sendirinya jabatan itu dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling). Perbuatan hukum itu dapat diatur oleh hukum publik maupun hukum privat. Jabatan itu dapat menjadi pihak dalam suatu perselisihan hukum (procespartij). Hal ini diakui juga dalam peradilan administrasi negara (administratieve rechtspraak) (Logeman, 1948: 119). Agar dapat berjalan (menjadi konkrit/concrete) menjadi bermanfaat bagi negara, maka jabatan (sebagai personifikasi hak

dan kewajiban) memerlukan suatu perwakilan (vertegenwoordiging) (Logeman, 1948: 134).

Utrecht menyatakan, yang menjalankan perwakilan itu adalah suatu pejabat, yaitu manusia atau badan hukum. Karena diwakili pejabat, maka jabatan itu berjalan. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan, ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya (Utrecht, 1986: 202).

Jabatan merupakan fungsi organ negara yang ditetapkan didalam undang-undang, maka sangat perlu dimasukkan ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan. Mengenai batas waktu masa jabatan ini Logeman berpendapat (Logeman, 1948: 121):

-

suatu jabatan, dipandang perlu bahwa dalam kenyataan sosial dapat ditunjuk suatu fungsi daripada organisasi Negara: yaitu suatu lingkungan-kerja yang terperinci dalam hubungan secara keseluruhan. Jika orang, dimana terletak kewajiban-kerja, hendak berbicara tentang suatu lingkungan-kerja, maka akan harus dipenuhi dua syarat: pemerincian lengkap dan keawetan (batas waktu, pen).

Sesungguhnya tanpa suatu pembagian-kerja yang memenuhi syarat- syarat ini tentang kepastian dan kontinuitas, maka kita tidak dapat menyinggung baik tentang adanya organisasi maupun tentang adanya fungsi-

Logemann menilai penting memasukkan batas waktu jabatan (selain rincian tugas dari jabatan) di dalam peraturan perundang-undangan, hal ini guna mempertegas bahwa suatu jabatan tidak hanya memiliki batas waktu bagi pemangkunya. Karena apabila tidak dicantumkan secara jelas, ada kemungkinan suatu jabatan diisi oleh pemangkunya seumur hidup.

Hukum Tata Negara mengenal teori Logemann yang menganggap pengertian inti Hukum Tata Negara adalah jabatan. Negara menempatkan diri dalam masyarakat sebagai suatu organisasi, yaitu segolong manusia yang bekerjasama dengan mengandalkan pembagian kerja yang sifatnya tertentu dan terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan Negara. Menurut definisi Logemann , Hukum Tata Negara menyelidiki, yaitu (Harun Alrasid, 1993: 6-7):

a) jabatan-jabatan apa yang terdapat dalam suatu Negara;

b) siapa yang membentuknya;

c) bagaimana mengisinya dengan memangku jabatan;

d) apa fungsi atau lingkungan kerjanya;

e) apa kewenangnnya;

f) bagaimana hubungannya satu sama lain; dan

g) dalam batas-batas aman organisasi negara (serta bagiannya) menjalankan tugas dan wewenangnnya.

Logemann berpendapat jabatan adalah keseluruhan norma khusus yang berlaku untuk perilaku manusia yang berbeda dari yang lainnya, hanya karena mereka adalah penyandang jabatan Negara (F.A.M. Stroink, 2006:

9). Jabatan merupakan pribadi (persoon) dalam Hukum Tata Negara positif.

Negara merupakan suatu organisasi yang teridiri dari jabatan-jabatan.

Jabatan memiliki sifat yang tetap sementara pemangku jabatan memiliki sifat relatif.

pros

arti pekerjaan (tugas) dalam pemerintah (diknas, //http:www.diknas.go.id/kbbi/index.php). Sementara itu I Gde Pantja Astawa berpendapat bahwa jabatan (ambt) adalah lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi (I Gde Pantja Astawa, 2008: 213).

Pengisian jabatan ditafsirkan secara gramatikal menjadi proses atau cara mengisi suatu organisasi. Dengan kata lain, organisasi tidak lain dari kumpulan jabatan dari lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi.

Ada beberapa karakteristik organisasi, diantaranya (David H.

Rosenblom dan Deborah D. Goldman, 1986).

a) Adanya pembagian kerja, kekuasaan, responsibilitas, komunikasi, pembagian (divisions) yang tidak diacak atau memakai pola tradisional, tetapi dijalankan untuk mencapai tujuan yang jelas.

b) Kekuasaan dari seseorang atau lebih untuk mengontrol kegiatan organisasi dan secara langsung mencapai tujuan organisasi.

c) Penggantian personel dengan memindahkan orang-orang yang tidak menyukai pekerjannya dan memberikan pekerjaan lain pada mereka.

Negara berisi berbagai lingkungan jabatan ataupun lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara. Lingkungan jabatan dalam organisasi negara dapat dibedakan dengan berbagai cara yaitu: Pertama, dibedakan antara jabatan alat kelengkapan negara (yang disebut juga dengan jabatan organ negara atau jabatan lemabaga negara) dan jabatan penyelenggara administrasi negara; Kedua, dibedakan antara jabatan politik dengan bukan jabatan politik; Ketiga, dibedakan antara jabatan yang secara langsung bertanggung jawab dan berada dalam kendali atau pengawasan politik dan jabatan yang secara langsung bertanggung jawab dan berada dalam kendali atau pengawas publik; Keempat, dibedakan pula antara jabatan yang secara langsung melakukan pelayanan umum dan yang secara tidak langsung melakukan pelayanan umum (I Gde Pantja Astawa, 2008: 213).

Ditinjau dari sudut pandang pengisian jabatan, ada dua hal penting yang dapat dijadikan pendekatan dalam menguraikan klasifikasi di atas.

Pertama, apakah pengisian jabatan memerlukan ataukah tidak memerlukan partisipasi ataupun dukungan rakyat (publik)? Kedua, apakah pengisian jabatan harus dilakukan secara kolegial atau perorangan? Perbedaan ini penting, bukan hanya berkaitan dengan tata cara (prosedur), tetapi berkaitan pula dengan pertanggungjawaban dan pengawasan serta kendali terhadap pemangku jabatan atau pejabat tertentu.

Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberi tugas dan wewenang.

Menurut Bagir Manan, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja (Ridwan HR, 2010: 73).

Berdasarkan ketentuan hukum, pejabat hanya menjalankan tugas

memiliki dan dilekati wewenang adalah jabatan. Berdasarkan hukum tata negara, jabatanlah yang dibebani kewajiban, yang berwenang untuk

melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak perduli dengan pergantian jabatan (Ridwan HR, 2010: 78).

Kedudukan kepala daerah adalah posisi atau status atau tempat kepala daerah dibandingkan dengan DPRD dan pejabat/lembaga pemerintah atasnya dalam melaksanakan tugas, wewenang dan pertanggung jawabannya. Sedangkan yang dimaksud dengan tugas kepala daerah adalah kekuasaaan kepala daerah yang dirinci secara jelas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang wajib dikerjakan atau dilaksanakan oleh kepala daerah. Termasuk dalam tugas ini adalah hak-hak kepala daerah yang disebutkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

2. Tinjauan Tugas dan Wewenang

Adapun yang dimaksud wewenang adalah kekuasaan kepala daerah yang lahir atau muncul sebagai akibat kekuasaan yang diperolehnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karena kepala daerah itu sendiri baik dirumuskan secara jelas dalam peraturan pelaksanaan

maupun secara tidak 51).

Tugas mempunyai arti:

a) Sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan;

pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang terhadap beban yang dibebankan;

b) Suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu;

c) Fungsi/jabatan;

d) Fungsi yang boleh dikerjakan.

Adapun wewenang memiliki arti : a) Hak dan kekuasaan untuk bertindak.

b) Kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

c) Fungsi yang dibolehkan untuk tidak dilakukan (Pipin Syarifin, 2005:

78).

Negara Hukum yang berdasarkan asas legalitas, tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh dari tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

a) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang.

b) Delegasi adalah pelimpahan kelimpahan wewenang pemerintah dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

c) Mandat terjadi ketika suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenangnya dijalankan oleh organ lain atas namanya (Bambang Giyanto, 2009: 1511)

Kewenangan membuat keputusan dapat diperoleh dengan dua cara yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Sedangkam delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan itu tidak sah menurut hukum.

Oleh sebab itu pengertian-pengertian atribusi dan delegasi adalah alat-alat membantu untuk memeriksa apakah suatu badan atau pejabat berwenang atau tidak. Pemikiran negara hukum menyebabkan, bahwa apabila penguasa ingin meletakan kewajiban-kewajiban diatas para warga (masyarakat), maka kewenangan itu harus ditemukan dalam suatu undang-undang. Di dalamya juga terdapat suatu legitimasi demokratis (Philipus M. Hadjon, 2005: 150).

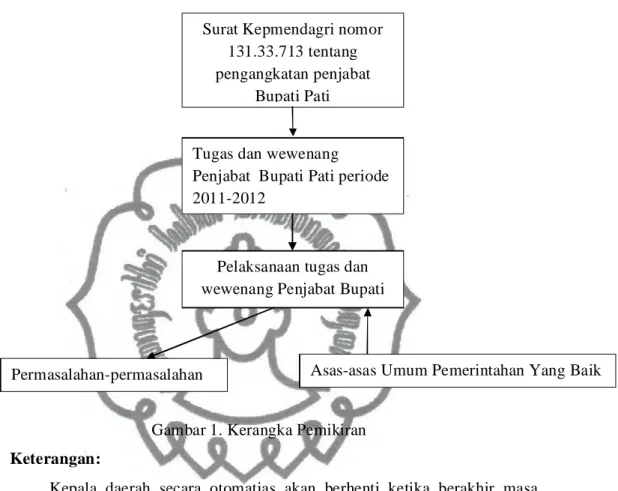

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Keterangan:

Kepala daerah secara otomatias akan berhenti ketika berakhir masa jabatannnya. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Jo UU No. 12 Tahun 2008, ketika kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir masa jabatannnya, maka DPRD dalam rapat paripurana memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di kabupaten Pati pada Tahun 2011 terjadi suatu permasalahan dalam Pemilukada sehingga diharuskan Pemilukada ulang. Hal tersebut mengakibatkan kekosongan jabatan Bupati.

Ketika terjadi kekosongan jabatan Bupati, maka berdasarkan UU No.

32 Tahun 2004 Jo UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 6 Tahun 2005 Jo PP No. 49 tahun 2008, diangkatlah Penjabat Bupati oleh presiden melalui Mendagri. Penjabat Bupati Pati/Pelaksana tugas Bupati Pati diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-

Surat Kepmendagri nomor 131.33.713 tentang pengangkatan penjabat

Bupati Pati

Tugas dan wewenang

Penjabat Bupati Pati periode 2011-2012

Pelaksanaan tugas dan wewenang Penjabat Bupati

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Permasalahan-permasalahan

713 sebagai dasar pengangkatannya. Pengaturan dalam PP No. 6 Tahun 2005 Jo PP No. 49 tahun 2008 yang menyatakan tentang Penjabat Bupati larangan dan batasannya yang berdampak pada tugas, wewenang Penjabat Bupati tersebut.

Analisa yang dilakukan akan berfokus pada pelaksanaan tugas dan wewenang Penjabat Bupati Pati periode tahun 2011-2012 di tinjau dari asas- asas umum pemerintahan yang baik. Penjabat bupati sebagai organ negara yang menjalankan urusan pemerintah sebagai pejabat harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ditujukan sebagai pedoman pejabat negara dalam bertindak dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah. Asas keterbukaan merupakan salah satu unsur untuk mewujudkan tata pemerinthan yang baik. Fokus untuk menganalisa pelaksanaan tugas dan wewenang penjabat bupati menggunakan asas kepastian hukum dan asas keterbukaan. Selain itu mengkaji juga tentang permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Penjabat Bupati.