Topik 3

Gaharu

Topik 3

12. Persebaran Pohon Penghasil Gaharu di Indonesia... 42

13. Karakteristik Tempat Tumbuh Pohon Penghasil Gaharu... 46

14. Teknik Silvikutur dan Budidaya Tanaman Penghasil Gaharu... 48

15. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Penghasil Gaharu... 52

16. Teknik Bio-Induksi Tanaman Penghasil Gaharu... 56

17. Pemasaran Gaharu... 58

18. Rancangan Standard Mutu Gaharu... 60

42

Pohon Gaharu Gambar: Erdy Santoso

Persebaran Pohon

Penghasil Gaharu di Indonesia

12

Saat ini diperkirakan terdapat lebih kurang 27 jenis tumbuhan penghasilkan gaharu yang dikelompokkan ke dalam delapan marga dan tiga suku. Bentuk hidupan tumbuhan penghasil gaharu dapat berupa pohon, semak dan perdu yang merambat. Berdasarkan sebaran tempat tumbuh, tumbuhan penghasil gaharu umumnya tumbuh di

Deskripsi

Bunga Pohon Gaharu Gambar: Erdy Santoso

43

beberapa Pulau yaitu; 1. Kalimantan (12 jenis) 2. Sumatera (10 jenis), 3. Nusa Tenggara (3 jenis), 4. Papua (2 jenis),

5. Sulawesi (2 jenis), 6. Jawa (2 jenis), dan 7. Maluku (1 jenis).

Menurut data hasil Inventarisasi Hutan Secara Nasional, kerapatan populasi pohon penghasil gaharu adalah :

• 1.87 individu pohon per hektar di Sumatera, • 3.37 pohon Kalimantan dan

• 4.33 pohon per hektar di Papua (Irian Jaya).

Dari pohon penghasil gaharu yang diketahui tersebut, ada 7 (tujuh) jenis yang sangat populer

diusahakan di Indonesia, yaitu: Aquilaria malaccensis, A. microcarpa, A. beccariana, A. hirta, A. filaria,

A. cumingiana dan Gyrinops.

Menurut survey yang dilakukan di Ipuh, Bengkulu Utara ditemukan bahwa pada: empat plot

pengamatan seluas 0.25 hektar dengan ukuran empat persegi, maka tiap plot terdapat 2 pohon (0.31%), 8 tiang (1.06%) dan 11 anakan (1.38%) A. malaccensis, dari seluruh 642 pohon, 751 tiang dan 793 anakan dari berbagai macam pohon per hektar. Hal ini mengindikasikan bahwa populasi A. malaccensis sangat sedikit dan tidak merata penyebarannya, karena kemungkinan lokasi hutan tersebut sudah dimasuki pemburu gaharu.

Sementara di Propinsi Papua, pohon penghasil gaharu jenis A. filaria masih banyak ditemukan. Tempat tumbuh dan penyebarannya banyak di hutan rawa-rawa dan juga di hutan yang bertanah mineral. Karena masih melimpahnya potensi Aquilaria filaria yang mengandung gaharu, maka daerah Papua ditetapkan oleh Management Authority (MA) sebagai daerah penghasil gaharu jenis A. filaria.

44

Berdasarkan pengamatan di lapangan, jenis A. cumingiana masih banyak di temukan di Hutan-hutan Pulau Seram dan di pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sementara itu jenis Gyrinops masih dapat dijumpai di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan sebagian di Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawasi Utara, walaupun dalam jumlah yang sangat terbatas.

Beberapa kajian tentang potensi dan kondisi regenerasi alam jenis-jenis tanaman penghasil gaharu telah dilakukan. Potensi tegakan alam A. malaccensis di lokasi Sumatera (Lampung Barat, Lampung Tengah, dan Bengkulu Utara) kecuali Bangka menunjukkan kondisi penurunan, demikian juga regenerasi alamnya. Di Bengkulu Barat, potensi sumber daya genetik jenis malaccensis mengalami penurunan akibat serangan hama pada tegakan A. malaccensis dan eksploitasi anakan alam untuk diperjualbelikan. Di sebagian besar hutan dan kawasan konservasi di Kalimantan Timur yang masih ada pohon penghasil gaharu tidak terjadi regenerasi yang bagus. Oleh karena itu di beberapa lokasi tersebut sudah mulai dilakukan upaya penyelamatan sumber daya genetik dengan menetapkan beberapa pohon induk yang tidak dieksploitasi

untuk bisa mendapatkan bibit tanaman.

Potensi dan Persebaran Hasil Tanaman

Saat ini kelompok tani, masyarakat, swasta dan instansi pemerintah telah banyak melakukan budidaya pohon penghasil gaharu pada tanah pekarangan, kebun, hutan adat dan kawasan hutan. Lokasi penanaman tersebar di hampir seluruh Indonesia. Adapun Jenis yang ditanam sudah tidak lagi mempertimbangkan asal tempat tumbuh alami, akan tetapi mempertimbangkan ketersediaan bibit dan ketersediaan lahan.

Jenis pohon penghasil gaharu yang banyak ditanam oleh masyarakat mulai tahun 1989 adalah A.

malaccensis, A. microcarpha, A. filaria, A. crassna, dan Gyrinops sp. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Erdy Santoso et al. (2014) di 29 Kabupaten di Jawa Timur diperoleh data 67. 221 pohon penghasil gaharu dari jenis Gyrinops versteegii. Data populasi total yang berhasil didapatkan datanya oleh Tim Badan Litbang Kehutanan menunjukkan bahwa jumlah pohon penghasil gaharu yang telah ditanam oleh masyarakat maupun instansi pemerintah di seluruh Indonesia berjumlah: 3.249.959. Jumlah ini belum termasuk pohon penghasil gaharu yang ditanam di Kabupaten lain, yang belum dapat tercatat, misalnya beberapa Kabupaten di propinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi

45

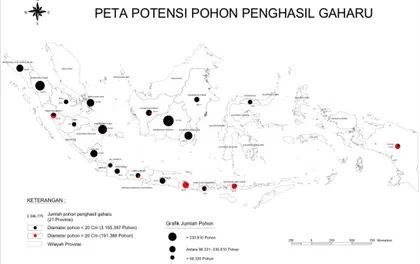

Tenggara, demikian pula di Kabupaten-kabupaten di Propinsi Maluku, NTB dan NTT. Rekapitulasi data penanaman pohon penghasil gaharu di 21 Propinsi dapat dilihat pada Gambar 1.

Walaupun penyebaran secara alaminya menyeluruh di wilayah Indonesia, akan tetapi pohon penghasil gaharu tersebut tumbuh dan tersebar secara terpencar dan tidak merata. Pohon penghasil gaharu yang tumbuh secara alami di hutan dan yang saat ini masih tersisa tersebut umumnya tidak mengandung gaharu sehingga pohon-pohon tersebut sangat berpotensi untuk dapat menghasilkan bibit. Data penanaman pohon penghasil gaharu belum sepenuhnya dapat diinventarisir dengan baik.

Tantangan

Peneliti : Erdy Santoso, Maman Turjaman, Ragil S. B. Irianto, Luciasih Agustini, Lisna Efiyanti dan Sarah A. Faulina

Unit Kerja : Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi (Puskonser) Surel (E-mail) : [email protected]

Gambar : Erdy Santoso

Keterangan

Gambar 1. Peta Potensi Pohon Penghasil Gaharu dari 21 Propinsi di Indonesia Gambar:Erdy Santoso

46

K

ayu gaharu merupakan salah satu kayu aromatik penting, sehingga hasil hutan ini menjadi subjek pemanenan yang cukup tinggi. Oleh karena jenis pohon penghasil gaharu ini mempunyai nilai ekonomi tinggi, maka karakteristik tempat tumbuhnya perlu diketahui. Jika karakteristik tempat tumbuh jenis ini diketahui, maka populasi jenis ini dapat ditingkatkan melalui berbagai upaya.S

alah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan pohon penghasil gaharu dalam bentukhutan tanaman di daerah yang cocok untuk pertumbuhannya. Oleh karena itu karakteristik tempat tumbuh jenis ini yang meliputi parameter ekosistem habitat pohon penghasil gaharu perlu diinventarisasi. Karakteristik tersebut meliputi sifat-sifat tanahnya, iklim dan

keadaan biofisik lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan gaharu. Dengan demikian

kesesuaian lahan untuk pengembangan jenis pohon penghasil gaharu dapat diketahui.

Karakteristik

Tempat Tumbuh

Pohon Penghasil Gaharu

13

Hasil penelitian menunjukkan bahwa performance pohon penghasil gaharu khususnya Aquilaria crassna dan A.

microcarpa yang tumbuh di Hutan Penelitian Dramaga dan Kampung Tugu (Sukabumi) menunjukkan pertumbuhan yang lebih bagus dibandingkan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Carita.

Deskripsi

Tegakan Aquilaria filaria Gambar: Atok Subiakto

47

Dari segi lingkungan, ketiga lokasi memiliki lingkungan yang hampir sama, yaitu curah hujan tipe A, suhu berkisar antara 20-30oC, kelembaban udara 77-85% dan topografi datar sampai bergelombang. Yang

membedakan ketiga lokasi terkait dengan tingkat kesuburan tanahnya. Tanah di KHDTK Carita telah mengalami pelapukan lanjut dibandingkan tanah di Hutan Penelitian Dramaga dan Kampung Tugu

(Sukabumi), sehingga kesuburan tanah di KHDTK Carita lebih rendah dibandingkan tanah di daerah Hutan Penelitian Dramaga dan Kampung Tugu (Sukabumi).

Hutan alam daerah Jambi (Kecamatan Tabir Angin, Kabupaten Merangin) ekologi (tempat tumbuh) yang sesuai untuk penyebaran pohon induk A. malaccensis dan A. microcarpa, yaitu suhu 27oC pada ketinggian

100 m di atas permukaan laut (dpl.), kelembaban nisbi 78%, dan intensitas cahaya 75%. Pada ketinggian 200 m dpl diperoleh nilai rata-rata suhu rata-rata 24oC, kelembaban sekitar 85%, dan intensitas cahaya

sekitar 67%. Pada ketinggian di atas 200 m dpl, suhu rata-rata 20oC, kelembaban udara sekitar 81% dan

intensitas cahaya sekitar 56%.

Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa jenis

Aquilaria spp. dapat tumbuh baik pada suhu antara 20-33oC, kelembaban berkisar 77-85% serta intensitas

cahaya sekitar 56-75%.

Masih terus dibutuhkan informasi tentang karakteristik tempat tumbuh pohon penghasil gaharu di hutan alam tempat sebarannya masih belum banyak dilakukan.

Tantangan

Peneliti : Pratiwi dan Yana Sumarna

Unit Kerja : Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi Surel (E-mail) : [email protected]

Gambar : Atok Subiakto dan Erdy Santoso

Keterangan

Aquilaria microcarpa-monoculture, Pontianak, Kalimantan Barat Gambar: Erdy Santoso

48

P

engembangan tanaman gaharu umumnya tidak bertujuan untuk menghasilkan kayu, melainkan untuk menghasilkan resin gaharu yangterbentuk dari respon tanaman atas infeksi mikroba, khususnya jamur Fusarium sp.,

Cylindrocarpon sp., Trichoderma sp., Pythium

sp., Phialophora sp., dan Popullaria sp.

D

i alam, kurang dari 5% gaharu terbentuk dari populasi pohon dan bila terbentuk biasanya kurang dari 10% biomas kayu padapohon yang terinfeksi. Namun gaharu alam dapat mencapai kualitas tertinggi (kelas

super) yang harganya bisa mencapai Rp. 30 juta/kg. Karena potensi harga yang sangat tinggi, eksploitasi gaharu alam dilakukan tanpa mengindahkan kelestariannya. Akibatnya populasi jenis-jenis gaharu menyusut tajam, sehingga jenis ini dimasukkan dalam Appendix II CITES.

Konsekuensinya, dalam perdagangan resmi, gaharu harus dihasilkan dari pohon hasil

budidaya, bukan dari alam.

Teknik Silvikutur dan

Budidaya Tanaman

Penghasil Gaharu

14

Budidaya gaharu memerlukan input iptek agar pertumbuhan dan produksi resin gaharu dapat optimal. Dukungan

iptek dimaksud berkaitan dengan aspek pembibitan atau perbanyakan bibit pohon penghasil gaharu. Perbanyakan bibit pohon penghasil gaharu dapat dilakukan, baik secara generatif maupun vegetatif. Penerapan perbanyakan vegetaåtif dan pemuliaan pohon berpotensi untuk

menghasilkan bibit klon gaharu yang memiliki keunggulan, baik pertumbuhan maupun produktivitas resin gaharunya.

Deskripsi

Kultur Jaringan Gambar: Atok Subiakto

49

1. Perbanyakan Generatif

Perbanyakan generatif dilakukan pada benih (biji) dan cabutan (anakan alam). Benih pohon penghasil gaharu yang digunakan adalah campuran Aquilaria microcarpa dan A. malacensis asal Sukabumi. Bibit cabutan yang digunakan dalam uji waktu simpan cabutan adalah campuran A.microcarpa dan A.

malacensis.

Secara teknis pengecambahan biji gaharu mudah dilakukan, media tabur dapat menggunakan arang sekamatau zeolit. Dalam pengujian ini media kecambah yang digunakan adalah arang sekam padi. Pada jenis-jenis biji rekalsitran yang umumnya cepat berkecambah dan tidak dapat disimpan dalam jangka panjang seperti meranti, penaburan biji dilakukan segera setelah buah masak dan jatuh. Pada jenis gaharu penyimpanan pada kondisi ruang selama 2 bulan masih dapat menghasilkan kecambah dengan tingkat keberhasilan 48%.

Perkecambahan umumnya dimulai pada minggu kedua dan persen jadi bibit dihitung pada minggu keenam setelah penaburan. Untuk mendapatkan persen jadi bibit yang tinggi, pengecambahan harus dilakukan segera setelah pengunduhan buah. Perbanyakan generatif dapat pula dilakukan dengan menggunakan bibit yang diperoleh dari cabutan di bawah pohon induknya.

Umumnya bibit cabutan yang masih memiliki kotiledon dapat langsung ditanam dalam kantong plastik tanpa penyungkupan. Namun bila kotiledon telah luruh, maka penanaman bibit cabutan harus melalui tahap penyungkupan. Sungkup dapat dibuat dari plastik PVC transparan, penyungkupan harus rapat agar kelembaban dalam sungkup dapat dijaga pada level di atas 95%. Kelembaban tinggi di dalam sungkup mempengaruhi keberhasilan penanaman bibit cabutan. Penyimpanan bibit cabutan selama tiga hari masih memberikan hasil yang cukup baik (76%) bila penanamannya menggunakan sungkup.

50

Teknik Perbanyakan Generatif Gaharu Gambar: Maman Turjaman

Teknik Perbanyakan Vegetatif Gaharu Gambar: Maman Turjaman

51

Informasi iptek mengenai teknik perbenihan dan teknik perbanyakan vegetatif gaharu masih sangat terbatas.

Tantangan

Peneliti : Atok Subiakto, Erdy Santoso dan Maman Turjaman Unit Kerja : Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi

Surel (E-mail) : [email protected]

Gambar : Atok Subiakto dan Maman Turjaman

Keterangan

2. Perbanyakan Vegetatif

Stek gaharu dilakukan dengan menggunakan teknologi KOFFCO system yang dikembangkan oleh Badan Litbang Kehutanan dan Komatsu. Teknologi ini mengatur kondisi lingkungan, yaitu cahaya, kelembaban, temperatur dan media pada tingkat optimal bagi pertumbuhan.

Bahan stek yang digunakan ini adalah A. malacensis. Bibit stek gaharu dilakukan dalam tiga tahap penelitian. Perlakuan pada pengujian pertama menggunakan prosedur baku pembuatan stek, yaitu media campuran serbuk kulit kelapa dan sekam padi dengan perbandingan 2:1 dan penyiraman 2 kali seminggu.

Kecambah terbaik dari benih yang langsung dikecambahkan setelah pengunduhan. Namun dengan mengantisipasi penurunan daya kecambah, benih masih dapat disimpan selama dua bulan. Benih gaharu tidak perlu disimpan dalam refrigerator, cukup disimpan pada suhu ruangan. Penanaman bibit cabutan menggunakan sungkup menghasilkan persen tumbuh lebih baik dibandingkan bila tidak menggunakan sungkup.

Media terbaik untuk penyetekan gaharu adalah campuran antara serbuk kulit kelapa dan sekam padi dengan perbandingan 1:1. Penyiraman terbaik dilakukan dua kali dalam seminggu. Pembuatan stek gaharu tersebut dilaksanakan pada rumah kaca dengan KOFFCO system.

52

P

enanaman gaharu secara monokultur dalam skala luas pada lingkungan yang baru telah menimbulkan terjangkitnya serangan hama yang hampir merata di seluruh areal penanaman tanaman penghasil gaharu di Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring dan inventarisasi hama yang dianggap palingserius menyerang berasal dari jenis rama-rama yaitu jenis Heortia vitessoides dan

Pitama hermesalis (lepidoptera). Hama ini menyerang pada stadia larva dengan

memakan daging daun serta pucuk-pucuk muda tanaman. Akibat serangan ulat ini

beberapa tanaman dilaporkan menjadi gundul dan mati.

Lebah Kertas Memangsa Ulat

Gambar: Fajar Lestari dan Beny Rahmanto

Pengendalian Hama

dan Penyakit Tanaman

Penghasil Gaharu

15

1. Intensitas Serangan

Intensitas serangan menggambarkan besarnya kerusakan akibat serangan suatu hama atau penyakit pada waktu tertentu. Hasil pengamatan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan adanya variasi di tiap-tiap lokasi dan tiap plot yang telah dibuat. Tinggi rendahnya persentase intensitas serangan berhubungan erat dengan kondisi lingkungan.

Deskripsi

Hama Ulat pada Tanaman Penghasil Gaharu Gambar: Koleksi Puskonser

53

Pada daerah dengan kondisi terbuka dan kurang pohon campurannya serta tiupan angin yang kurang maka tingkat serangan ulat akan lebih tinggi. Perbedaan besar kecil intensitas serangan suatu hama sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dalam konsep segitiga penyakit faktor pathogen, inang dan lingkungan merupakan penentu terjadinya serangan.

Perubahan iklim seperti fluktuasi curah hujan dan kelembaban udara merupakan faktor resiko penyebab berkembangnya populasi dan tingkat serangan hama ulat daun gaharu. Tanaman gaharu di musim kering yang mempunyai tingkat kelembaban udara dan tanah yang tinggi sangat rentan terhadap serangan hama ulat daun.

2. Dinamika Populasi

Untuk mengatasi masalah serangan hama dan penyakit tanaman penghasil gaharu tersebut perlu dilakukannya pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. Menurut Turjaman dan Santoso, strategi pengendalian hama dapat dibagi menjadi tiga yaitu pengendalian jangka pendek, menengah, dan panjang.

Strategi pengendalian jangka pendek dapat dilakukan dengan cara pengendalian secara mekanis dan kimiawi. Pengendalian jangka menengah dapat dilakukan dengan musuh

alami seperti penggunaan predator dan entomopathogen, sedangkan untuk jangka panjang, pengendalian dilakukan secara teknik silvikultur dan pemuliaan pohon.

3. Pengendalian Jangka Pendek dan Menengah

1) Mikroba berbahan aktif Bacillus thuringiensis (Bt)

Skala laboratorium, penggunaan variasi dosis efektif menyebabkan kematian ulat 100% pada hari ke-2 dan ke-3. Demikian juga di lapangan kematian ulat 100% pada hari ke-3.

2) Ekstrak daun dan biji

Birik (Albizia procera) biasa dikenal dengan nama wangkal, weru (jawa), kihiang (sunda) dan beru (Madura). Penggunaan daun dan biji cukup efektif untuk membunuh ulat dengan mortalitas sebesar 66,67% dengan konsentrasi ekstrak : air sebesar 5 : 10. Daun birik mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol.

3) Ekstrak daun dan biji suren Suren (Toona sinensis) diketahui

mengandung bahan aktif surenin, surenon, dan surenolakton. Ketiga bahan aktif tersebut berperan sebagai penghambat

54

pertumbuhan, insektisida, dan antifeedant (penghambat daya makan) larva. Ekstrak daun dan biji suren efektif menyebabkan mortalitas ulat dan mortalitas tertinggi dengan menggunakan biji pada konsentrasi ekstrak 4%.

Ekstrak daun dan biji sirsak

Sirsak (Annona muricata) telah digunakan sebagai insektisida nabati, larvasida,

rapellent (penolak serangga), dan

antifeedant (penghambat makan).

Pestisida ini bersifat toksik melalui kontak maupun sistemik (sebagai racun perut). Buah mentah, biji, daun, dan akarnya mengandung senyawa kimia annonain dan bijinya mengandung minyak sebesar 42-45%. Daun dan biji cukup efektif membunuh ulat dan mortalitas paling tinggi (100%) dengan menggunakan biji pada konsentrasi ekstrak 4%.

Ekstrak daun dan biji mimba

Tanaman mimba (Azadirachta indica) mengandung azadirachtin, meliantrol, salanin, nimbin. Bahan aktif tersebut terdapat pada semua bagian tanaman, namun paling tinggi terdapat pada bijinya. Biji mimba mengandung minyak sebesar 35 – 45%. Mimba tidak membunuh

hama secara cepat, tetapi berpengaruh terhadap daya makan, pertumbuhan, daya reproduksi, proses ganti kulit, hambatan pemebentukan serangga dewasa,

penurunan daya tetas telur, menghambat pembentukan kitin, pemandul serta

mengganggu proses perkawinan. Mortalitas 100% pada perlakuan dengan biji pada konsentrasi ekstrak 4% sejak hari ke-3 setelah aplikasi.

Ekstrak daun dan biji srikaya

Srikaya (Annona squoamosa) merupakan tanaman yang mudah didapat dan banyak ditanam di kebun-kebun. Ujicoba pengendalian yang dilakukan dengan menggunakan ekstrak daun dan biji srikaya menunjukkan bahwa biji menyebabkan mortalitas lebih tinggi dibandingkan dengan daun. Pada ekstrak daun, semakin tinggi dosis yang diaplikasikan, mortalitas yang terjadi juga semakin tinggi. Daun srikaya mengandung bahan aktif berupa flavonoid, terpenoid, dan alkaloid. Ketiga zat kimia tersebut bekerja menghambat pertumbuhan bakteri dengan mengganggu fungsi

55

Aplikasi dengan menggunakan biji diperoleh mortalitas 100% pada hari pertama setelah aplikasi pada konsentrasi ekstrak : air sebesar 1:10. Biji srikaya mengandung 42-45% lemak, annonain dan skuamosin (golongan asetogenin) serta bersifat racun kontak dan perut terhadap serangga. 4) Musuh Alami/ Predator

Kelompok musuh alami hama yang paling penting adalah dari golongan serangga.

Predator membunuh mangsanya secara langsung dan predator biasanya mempunyai kelebihan sifat fisik untuk mampu

membunuh mangsanya seperti mulut untuk menggigit dan mengunyah mangsanya.

Sebagian besar predator mempunyai daya jelajah tinggi dan secara aktif mencari mangsa di tanah atau pada vegetasi. Beberapa predator ulat Heortia

vitessoides adalah semut rangrang (Oecophylla smaradigna) dan lebah kertas (polistes sp).

Serangan hama ulat bersifat sporadis sehingga kondisi ini diabaikan oleh petani gaharu. Hal ini

menyebabkan serangan hama akan menjadi wabah dan berimplikasi pada kegagalan dalam budidaya gaharu. Penggunaan pestisida nabati dalam pengendalian mempunyai keterbatasan materi pestisida yang digunakan sehingga inventarisasi dan ekplorasi jenis pestida nabati alternative yang lain masih harus dilakukan. Selain itu pengendalian dengan musuh alami perlu diteliti dan dikembangkan agar dapat diaplikasikan pada skala operasional di lapangan.

Tantangan

Peneliti : Fajar Lestari, Beny Rahmanto dan Edi Suryanto Unit Kerja : Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru

Surel (E-mail) : [email protected], [email protected], [email protected] dan [email protected]

Gambar : Fajar Lestari, Beny Rahmanto dan Koleksi Puskonser

Keterangan

Semut Rang Rang Memangsa Ulat Gambar: Fajar Lestari dan Beny Rahmanto

56

B

udidaya pohon penghasil gaharu dan penerapan teknik rekayasa produksi gaharu merupakan upaya yang harus dilakukan apabila tetap ingin berkecimpung dalam perdagangan gaharu. Mengapa? Karena sejak dua genera Aquilaria dan Gyrinops masuk dalam daftar status kelangkaan di CITES (The Convention onInternational Trade in Endangered Species) Appendix II, maka ekspor gaharu alam dari Indonesia dibatasi oleh kuota. Apabila

nantinya gaharu masuk Appendix I, maka ekspor gaharu hanya diperkenankan dari

gaharu budidaya saja, bukan dari gaharu alam.

Teknik Bio-Induksi

Tanaman

Penghasil Gaharu

16

Bioinduksi adalah teknik untuk mempercepat proses pembentukan gaharu secara biologi dengan bantuan fungi Fusarium, selanjutnya resin gaharu akan menggumpal di seluruh batang pohon penghasil gaharu yg diinduksi. Teknik pembentukan gaharu pada pohon hasil budidaya dilakukan beberapa teknik antara lain; 1) Teknik Paku; 2) Teknik Bor; 3)Teknik Simpori dan 4) Teknik Injeksi

Teknik paku merupakan teknik inokulasi sederhana/tradisional yang masih digunakan di Pulau Lombok. Teknik induksi dengan paku biasanya dilakukan pada tanaman tanpa menggunakan isolat.

Sedangkan teknik 2-4, pada prinsipnya hampir sama yaitu dengan menyuntikkan isolat jamur fusarium atau inokulan stimulan gaharu pada batang

Deskripsi

Alat Suntik Otomatis Gambar: Erdy Santoso

Inokulasi dengan Paku di Lombok Gambar: BPTHHBK Mataram

57

Saat ini sejumlah 70 isolat jamur pembentuk gaharu dari 27 propinsi di Indonesia telah berhasil diisolasi dan telah diujicoba pada jenis tanaman penghasil gaharu lebih dari 20 lokasi yang tersebar di beberapa propinsi di Indonesia. Isolat jamur dari Jambi, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, NTB, Papua, Aceh, Kalimatan Selatan, dan Gorontalo sudah diujicoba dan memberikan hasil yang cukup bagus. Secara resmi ke empat jenis isolat tersebut telah di “launching” oleh Menteri Kehutanan pada Pameran IndoGreen

Forestry Expo 2010 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC). Launching tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik agar dapat memanfaatkan isolat tersebut untuk ujicoba produksi gaharu.

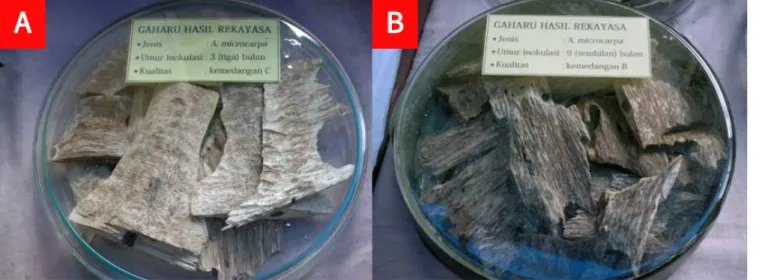

Apabila di sejajarkan dengan kualitas gaharu hasil alam yang ada di pasaran dalam negeri, maka hasil gaharu yang dipanen setelah 3 bulan inokulasi memiliki kualitas dasar (kemedangan), dan terus meningkat menjadi kelas menengah (teri) setelah 1 tahun. Kualitas gaharu tersebut terus

meningkat menjadi kelas tinggi (kacangan) setelah 2 tahun inokulasi dan secara signifikan meningkat menjadi kelas sangat bagus (tanggung) pada 3 tahun setelah inokulasi.

Aplikasi

Mengembangkan penerapan teknologi induksi produksi gaharu untuk mendukung pengembangan hutan tanaman gaharu serta peningkatan produksi gaharu.

Tantangan

Peneliti : Maman Turjaman, Erdy Santoso, Ragil S. B. Irianto, Irnayuli R. Sitepu, Luciasih Agustini dan Atok Subiakto

Unit Kerja : Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi (Puskonser) Surel (E-mail) : [email protected], [email protected] Gambar : Erdy Santoso dan BPTHHBK Mataram

Rincian Informasi : Masuk dalam “102 Inovasi Indonesia Paling Prospektif 2010” dan sedang dalam proses paten.

Keterangan

pohon penghasil gaharu. Inokulasi dengan isolat jamur tersebut akan menyebabkan terjadinya infeksi pada batang pohon gaharu yang akan mendorong terbentuknya oleoresin atau damar. Dengan teknologi inokulasi maka produksi gaharu dapat direncanakan dan dipercepat melalui induksi jamur pembentuk gaharu pada pohon penghasil gaharu.

58

T

ata niaga gaharu merupakan jalur distribusi yang sangat dinamis meng-ingat komoditi ini sangat rentan terhadap masuknya ‘pemain’ baru, produk substitusi dan kecenderungan konsumen dalam memi-lih kualitas yang diinginkan.M

eskipun saluran tata niaga tersebut tidak diatur oleh pemerintah, tetapi cara tersebut harus ditempuh oleh masing- masing lembaga tata niaga yang terlibat,khususnya petani dalam menyalurkan hasil pungutannya, sehingga lembaga-lembaga

tersebut merupakan jembatan antar petani dan pedagang besar/eksportir. Pada umumnya lembaga tata niaga yang terlibat dalam penyaluran gaharu dari petani pemungut ke pedagang besar/ eksportir di beberapa daerah seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Bengkulu adalah pedagang pengumpul

desa, pedagang perantara kecamatan, dan pedagang pengumpul kecamatan/kabupaten.

Pemasaran Gaharu

17

Proses pemasaran gaharu di berbagai tempat di Indonesia dimulai dari pemungut gaharu/petani budidaya gaharu yang menjual gaharunya kepada pedagang pengumpul di desa atau di kecamatan, selanjutnya oleh pedagang pengumpul dijual ke pedagang besar (eksportir) di Ibukota Propinsi. Pemungut gaharu terdiri dari pemungut bebas dan pemungut terikat. Pemungut bebas adalah pemungut gaharu dengan modal kerja sendiri sehingga bebas dalam menentukan waktu pencarian gaharu di hutan alam dan menjual hasil perolehannya, baik kepada pedagang pengumpul di desa, pedagang pengumpul di kecamatan maupun langsung kepada pedagang besar (eksportir) Pemungut terikat adalah pemungut gaharau dengan modal kerja yang berasal dari pedagang pengumpul.

Pedagang pengumpul terdiri dari pedagang perantara di desa yang langsung melakukan pembelian gaharu yang diperoleh para pemungut. Hasil pembelian dari pedagang perantara ini kemudian dikumpulkan oleh pedagang pengumpul di kecamatan untuk selanjutnya dijual kepada pedagang besar karena adanya ikatan kontrak.

Deskripsi

Aquilaria malaccensis ( 9 bulan ) Gambar: Erdy Santoso

59

Pedagang besar selain memiliki modal besar juga izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

Pembelian gaharu dilakukan sepanjang tahun melalui pedagang pengumpul atau pemungut bebas. Pembelian meningkat apabila permintaan pasar terhadap gaharu tinggi, bahkan untuk mendapatkan jumlah yang diinginkan mereka menanamkan modal yang disalurkan melalui pedagang pengumpul ataupun secara langsung kepada pemungut untuk modal kerja mencari gaharu.

Persaingan bisnis gaharu saat ini harus dihadapi dengan kesiapan pelaku usaha terutama petani budidaya untuk tidak saja memperhatikan volume produksinya melainkan juga melihat perspektif internal dengan menelaah secara seksama kualitas sumber daya yang dimilikinya, dan mengatur strategi pemasaran dari sumber daya yang dimiliki tersebut untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan komparatif.

Peneliti : Rachman Effendi

Unit Kerja : Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan

Surel (E-mail) : [email protected] Gambar : Puskonser, 2013; Erdy Santoso

Keterangan

Gaharu Hasil Inokulasi Gambar: Puskonser, 2013

Hasil Inokulasi Jenis Aquilaria malaccensis Gambar: Erdy Santoso

60

G

aharu merupakan produk kayu yang menghasilkan resin beraroma wangi yang biasanya berasal dari kayu genus Aquilaria dan Gyrinops (Famili:Thymelaeceae). Pembentukan gaharu merupakan mekanisme pertahanan pohon terhadap suatu gangguan lingkungan atau penyakit dan menghasilkan metabolit sekunder. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI, 2011), gaharu dapat

diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan antara lain:

1. Gubal gaharu, 2. Kemedangan, dan 3. Serbuk gaharu.

S

istem pengkelasan yang ada didasarkan pada warna, berat dan aroma. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengkelasan kualitas saat ini masih subjektif dalam hal pengkelasan gaharu. Olehkarena itu, untuk meminimasi kesubjektifan, dibutuhkan pengkelasan yang lebih objektif,

seperti halnya yang berhubungan dengan komposisi kimia dan kadar resin.

Rancangan

Standard Mutu Gaharu

18

Gaharu alam dikelompokan dalam 3 grup, yaitu gubal, kemedangan dan abu. Gubal gaharu terdiri dari: (1) Kualitas dobel super; (2) Super A; (3) Super B; (4) Kacang teri A; (5) Kacang teri B dan (6) Sabah tenggelam.

Kelompok kemedangan terdiri dari: (1) Kemedangan kualitas A sampai dengan C; (2) Kualitas BC; (3) Kemedang putih dan (4) Teri terapung.

Kelompok abu merupakan campuran dari hasil

pembersihan gaharu kualitas gubal dan kemedangan, dan ini dibagi ke dalam empat kualitas yang meliputi: (1) Abu gaharu super; (2) Abu gaharu kemedangan A; (3) Abu gaharu kemedangan dan (4) TGC.

Deskripsi

Aquilaria crassna (setelah 2 tahun inokulasi), Kelas Gubal AB

61

Untuk meningkatkan kualifikasi mutu gaharu berdasarkan SNI 7631:2011 perlu ditambahkan parameter-parameter yang bersifat kuantitatif agar mutu gaharu lebih objektif. Parameter-parameter-parameter tersebut adalah : a. Kadar air

Kadar air setidaknya harus mencapai kadar air keseimbangan (KAK) yaitu: kadar air pada kondisi dimana kayu akan mengeluarkan atau menyerap air kembali ke/dari lingkungannya. KAK bervariasi tergantung lokasi/tempat, di Indonesia berkisar 10-19%

b. Kadar resin

Rendemen resin gaharu sangat dipengaruhi oleh kualitas gaharu. Keduanya memiliki hubungan linear dimana rendemen resin semakin meningkat sejalan dengan peningkatan kualitas gaharu. Contohnya gaharu kualitas tinggi (double super) yang berwarna

hitam merata, menandakan gaharu dipenuhi oleh resin dibandingkan gaharu super A dengan warna hitam tidak merata, yang berarti gaharu tidak sepenuhnya dipenuhi resin.

c. Komponen kimia

Komponen utama gaharu yang menimbulkan aroma wangi/aromatik adalah kelompok senyawa sesquiterpen dan turunan khromon. Hasil rangkuman analisa

komponen kimia gaharu berbagai jenis yang berasal dari berbagai negara penghasil gaharu seperti Indonesia, Laos, India, China, dan Vietnam terdapat sebanyak 132 senyawa yang menimbulkan aroma harum yaitu kelompok

senyawa sesquiterpene dan

2-(2-phenylethyl)-4H-chromen-4-one. Contohnya pada kelompok kemedangan hanya terdeteksi senyawa sesquiterpena saja. Pada gubal gaharu (kelas super) dan sabah, selain senyawa I, terdeteksi juga senyawa kromon. Dalam rangka

penyusunan rancangan standar mutu gaharu, parameter komponen kimia dimasukkan dalam penentuan kelas

62

Introduksi kadar air, resin dan komponen kimia pada sistem pengkelasan gaharu sangat potensial dilakukan. Dua parameter ini dinilai konsisten memberikan hasil pada tingkatan kualitas gaharu. Pada akhirnya sistem pengkelasan gaharu di masa depan dapat lebih terukur, dibandingkan dengan SNI sekarang yang cenderung subjektif. Aplikasi rancangan revisi standard mutu gaharu seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Rancangan revisi Mutu Gaharu

No. Mutu Warna Bobot Aroma

(dibakar) resin,%Kadar Komposisi kimia 1 Gubal

ga-haru Hitam Tenggelam Wangi lembut > 50 Harus memiliki senyawa sesquiterpena dan senyawa kromon

2 Sabah Coklat

kehitaman Melayang Wangi 30-49 Harus memiliki senyawa sesquiterpena dan senyawa kromon

3 Tanggung Coklat bergaris

hitam Terapung Wangi 20-29 Memiliki 2 senyawa sesquiterpena atau lebih 4

Kemedan-gan Putih kecoklatan Terapung Agak wangi <20 Memiliki 1 senyawa sesquiterpene

Aplikasi

Produk Gaharu Gyrinops

63

1. Agar parameter mutu gaharu dalam SNI 7631:2011 dapat lebih objektif disarankan untuk ditambahkan dengan parameter kadar air, kadar resin dan komponen kimia.

2. Apakah rancangan standard mutu yang dihasilkan dapat digunakan untuk semua tanaman penghasil gaharu, karena perbedaan jenis pohon penghasil gaharu diduga akan berpengaruh terhadap mutu/ kualitas gaharu yang dihasilkan.

Tantangan

Peneliti : Gunawan Pasaribu, Totok K. Waluyo dan Gustan Pari

Unit Kerja : Pusat Litbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan (Pustekolah) Surel (E-mail) : [email protected]

Gambar : Gunawan Pasaribu, Totok K. Waluyo dan Gustan Pari

Keterangan

Gambar (A) Gaharu Hasil Rekayasa Kualitas Kemedangan C; (B) Hasil Rekayasa Kualitas Kemedangan B Gambar: Maman Turjaman

64

Analisis kelayakan usaha gaharu merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui sejauh mana manfaat atau keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan usaha gaharu. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerukan usaha gaharu atau tidak.

Usaha gaharu dikatakan baik atau layak secara finansial, apabila memenuhi beberapa kriteria yaitu: a) Nilai kini bersih atau Net Present Value (NPV) > 0; b). Tingkat pengembalian internal atau Internal Rate of Return (IRR) lebih besar dari tingkat suku pinjaman di bank yang berlaku saat ini; dan c) Rasio Penerimaan Biaya atau Benefit Cost Ratio (B/C) > 1.

G

aharu merupakan tanaman yang sangat bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi. Produk utamanya adalah gubal dan kemedangan (gaharu yang berkualitas rendah). Kedua produk ini dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan obat-obatan, kosmetik, parfum, pengharum serta minyak gaharu. Daun dan buah gaharu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku teh. Selain itu, kulit batang gaharu dapat dijadikan sebagai tali penarika atau pengikatyang kuat.

H

arga gubal gaharu beranekaragam dan mengalami kenaikan secara terus menerus dan makin tajam. Pada tahun 1980, harganya sekitar Rp. 80.000/ kg, sedangkan pada tahun 2009 telah mencapai Rp. 15 juta/kg.D

i alam, keberadaan gaharu semakin langka, sehingga diperlukan usaha budidaya gaharu. Namun demikian, usaha budidayamembutuhkan biaya yang tidak murah dan dalam jangka waktu yang agak lama. Untuk

memberikan gambaran keuntungan finansial bagi petani maka diperlukan suatua analisis

kelayakan usaha gaharu.

Analisis Kelayakan

Usaha Gaharu

19

Deskripsi

Hasil Inokulasi 1, 2 dan 3 tahun Gambar: Erdy Santoso

65

Asumsi yang digunakan dalam analisis finansial gaharu adalah sebagai berikut:

1. Pengusahaan gaharu dilakukan pada luasan satu ha dengan jarak tanam 5 m x 5 m, sehingga kerapatan 400 pohon per ha.

2. Tanaman yang bertahan hidup dan menghasilkan gaharu diasumsikan 60% dengan tingkat produksi 2 kg per pohon, sehingga total produksi 480 kg/ha dengan tiga kualitas masing-masing kelas kemedangan I sebesar 10%, kelas kemedangan II sebesar 40%, dan kelas kemedangan III sebesar 50%.

3. Harga jual produksi gaharu hasil inokulasi untuk kelas kemedangan I = Rp 5 juta/kg, kelas kemedangan II = Rp 2 juta/kg, dan kelas kemedangan III = Rp 500 ribu/kg.

4. Upah tenaga kerja, baik tenaga kerja keluarga maupun luar keluarga diasumsikan sebesar Rp 50.000/ HK, sedangkan upah tenaga kerja untuk inokulasi Rp 30.000/pohon.

5. Harga inokulan diasumsikan Rp 50.000/pohon, sehingga total biaya inokulan Rp 20 juta/ha. 6. Analisis finansial menggunakan tingkat diskonto sebesar 15%.

Dengan asumsi di atas, diperoleh hasil analisis finansial usaha gaharu adalah layak untuk

dilaksanakan, karena dapat menghasilkan keuntungan bersih nilai kini (NPV) sebesar Rp 147.74 juta/ ha, IRR sebesar 48,53% dan B/C = 3,32.

Aplikasi

Infomasi petani tentang budidaya dan pemasaran gaharu masih sangat terbatas. Selain itu, biaya yang diperlukan dalam usaha budidaya gaharu juga sangat tinggi sehingga tidak dijangkau oleh petani. Pemerintah diharapkan lebih mendukung petani usaha gaharu dengan cara membentuk pola kemitraan petani maupun sosialisasi budidaya serta pemasaran gaharu.

Tantangan

Peneliti : Sri Suharti

Unit Kerja : Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi (Puskonser) Surel (E-mail) : [email protected]

Gambar : Erdy Santoso

Keterangan

Aquilaria crassna (3 tahun setelah inokulasi) Gambar: Erdy Santoso