BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Systemic Lupus Erythematosus (SLE)

SLE adalah penyakit rematik autoimun dengan karakteristik berupa perandangan yang tersebar luas, dapat menyerang semua organ atau sistem dalam tubuh (Suarjana, 2009). Antibodi yang berbeda yang diproduksi pada penderita SLE, menimbulkan gejala yang berbeda sesuai dengan spesifik organ yang diserang (Tutuncu dkk, 2007).

2.2 Etiologi SLE

Penyakit autoimun seperti SLE tidak dapat dijelaskan dengan penyebab tunggal atau mekanismenya. Sampai saat ini penyebab pasti SLE belum diketahui pasti (Akil, 2012). Para pakar sependapat bahwa penyebabnya merupakan multifactor, baik endogen maupun eksogen. Salah satu faktor endogen adalah faktor genetik dan sebagian besar diinduksi oleh satu atu lebih faktor eksogen (Kresno, 2003) akibat terbentuknya limfosit T dan B autoreaktif yang persisten (Akib dkk, 2007).

2.3 Patogenesis SLE

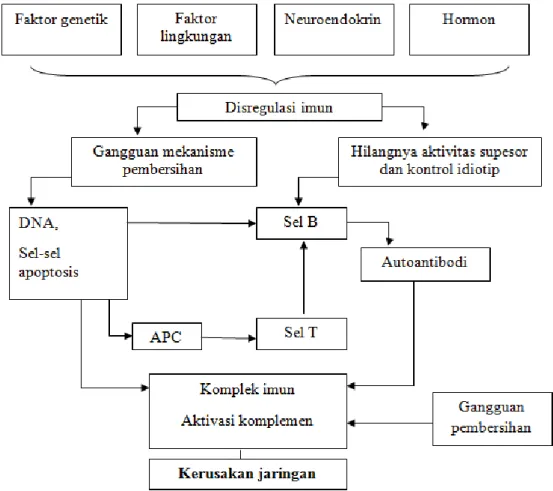

Patogenesis SLE memiliki model seperti penyakit autoimun lainnya, penyakit timbul pada individu yang rentan secara genetik dan cenderung menjadi autoreaktif karena dipicu oleh agen lingkungan dan hormonal. Kejadian ini menyebabkan gangguan sel B dan T yang menyebabkan produksi autoantibodi (Pisetsky, 2012).

Penyebab terjadinya respons autoimun bermacam-macam, walaupun belum ada bukti-bukti yang memastikan patogenesis penyakit autoimun tetapi diduga kerusakan jaringan terjadi dengan beberapa mekanisme. Pada dasarnya kerusakan akibat destruksi sel, kerusakan akibat pembentukan kompleks imun, dan kerusakan akibat reaksi imunologik selular bekerja sama untuk menimbulkan keadaan patologik (Kresno, 2003).

Pada penderita yang secara genetik menunjukkan predisposisi untuk SLE dapat dijumpai gangguan sistem regulasi sel T dan fungsi sel B, yang dapat diinduksi oleh berbagai faktor. Gejala awal yang menetap adalah adanya anergi terhadap antigen yang umum. Diduga hal ini timbul akibat adanya anti-limfosit T yang menyebabkan limfopenia dan kepekaan terhadap infeksi oportunistik. Defisiensi sel T penekan (T cell suppressor/ Ts) merupakan gangguan imunitas selular yang paling menonjol. Sebaliknya sel B menjadi hipeaktif karena tidak adanya pengendali oleh Ts, atau aktivasi berlebihan melalui pembentukan

B-cell-growth-factor (BCGF) dan B-cell-differentiation-factor (BCDF) (Kresno, 2003).

Hiperaktivitas sel B dapat menjelaskan hipergamaglobulinemia dan adanya sel B yang memproduksi immunoglobulin berlebihan di darah tepi. Hiperaktivitas sel B tidak selalu merangsang pembentukan ANA atau anti-DNA, bila tidak ada kelainan gen. Penderita SLE aktivasi sel B menyebabkan pembentukan ANA dan anti-DNA secara tidak terkendali, yang kemudian berikatan dengan antigen yang relevan. Kompleks yang terbentuk selanjutnya dapat mengaktivasi komplemen yang mengakibatkan kerusakan jaringan, seperti kerusakan pembuluh darah

(vaskulitis), kerusakan glomerulus (glomeluronefritis), dan kerusakan jaringan lainnya (Kresno, 2003).

Gambar 2.1 Patogenesis SLE

Sumber: Suarjana, 2009

2.4 Manifestasi Klinis SLE 2.4.1 Manifestasi Konstitusional

Manifestasi konstitusional yang sering dijumpai adalah kelelahan pada penderita SLE dan biasanya mendahului manifestasi klinis lainnya. Kelelahan ini sulit untuk dinilai karena banyak kondisi lain yang dapat menyebabkan kelelahan seperti adanya anemia, meningkatnya beban fisik dan konflik kejiwaan. Kelelahan yang disebabkan oleh aktifitas penyakit SLE dapat diketahui dengan pemeriksaan

penunjang, yaitu kadar C3 serum yang rendah. Pada kelelahan akibat SLE memberikan respons terhadap pemberian steroid atau latihan (Isbagio dkk, 2010).

Manifestasi lainnya adalah demam, yang dapat mencapai >40°C tanpa bukti infeksi seperti leukositosis dan biasanya tidak disertai dengan menggigil (Paypal, 2012). Selanjutnya, penurunan berat badan juga dapat terjadi akibat demam dan menurunnya nafsu makan atau akibat gejala gastrointestinal (Isbagio dkk, 2010).

2.4.2 Manifestasi Muskuloskeletal

Manifesatasi muskuloskeletal terjadi hampir pada semua penderita SLE dalam bentuk artralgia dan mialgia sebagian besar menderita artritis intermiten (Hahn, 2006). Artralgia terjadi pada 80-90% penderita SLE, tidak terdapat tanda-tanda radang obyektif, penderita hanya mengeluh nyeri saat diam maupun bergerak. Artritis terjadi pada 50% penderita SLE, selain nyeri terjadi kebengkakan pada sendi, kemerahan, sendi terasa hangat, kekakuan pada pagi hari setelah bangun tidur (Wahono, 2012).

Mialgia terjadi pada 70% penderita sedangkan miositis pada 5-10% penderita SLE. Selain itu osteopenia dan osteoporosis sering terjadi berupa radang kronik karena aktivitas SLE serta obat-obatan yang dikonsumsi penderita SLE (Wahono, 2012).

2.4.3 Manifestasi Kulit

Para peneliti membagi lesi kulit lupus menjadi tiga kelompok tersendiri yaitu :

a. Lesi lupus eritematosus kulit akut (acute cutaneous lupus erythematosus, ACLE) berkaitan erat dengan SLE aktif, namun lesi ACLE kadang ditemukan pada lupus eritematosus kulit subakut (subacute cutaneous lupus

erythematosus, SCLE).

b. SCLE bentuk kategori kedua

c. Lupus eritematosus kulit kronik (chronic cutaneous lupus erythematosus, CCLE) biasanya disebut sebagai lupus eritematosus diskoid (discoid lupus

erythematous, DLE). Lesi DLE dapat di temukan baik pada SLE maupun

CCLE (Goodheart, 2009).

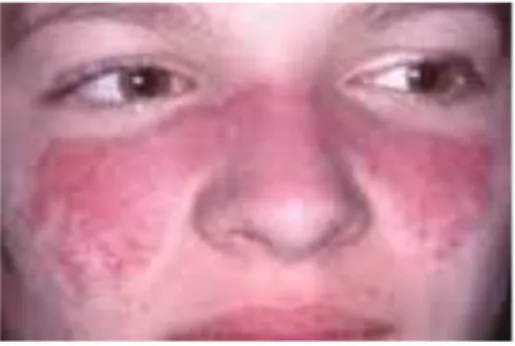

Sebanyak 4 dari 11 kriteria American Rheumatologic Association (ARA) untuk lupus berkaitan dengan kulit dan dianggap lesi spesifik lupus yaitu :

a. Ruam “kupu-kupu” atau malar klasik adalah eritema menetap di pipi, kelainan ini sering menjadi gejala awal lupus dan terjadi kekambuhan setelah pajanan matahari.

Gambar 2.2 Ruam Kupu-kupu (malar rash)

b. Fotosensitifitas terjadi sebagai reaksi yang berlebihan atau tak lazim terhadap sinar matahari.

c. Lesi diskoid merupakan lesi eritematosa yang berkembang menjadi plak atrofik berskuama, mengenai 10-15% penderita SLE.

d. Ulkus oral sering terjadi di palatum durum atau nasofaring.

Lesi non-spesifik lupus juga mungkin terjadi pada penderita SLE seperti talangiektasia, vaskulitis, fenomena Raynaud dan livedo retikulitis (Goodheart, 2009).

2.4.4 Manifestasi Kardiovaskuler

Perikarditis merupakan manifestasi yang paling umum terjadi dan merupakan termasuk dalam manifestasi derajat sedang (Branch, 2000). Manifestasi yang lebih berat adalah miokarditis dan endokarditis Libman-Sacks yaitu endokarditis non-infeksi (Non Bacteril Thrombic Endokarditis/NBTE) (Paypal, 2012). Miokarditis menyebabkan aritmia, kematian mendadak, dan/atau gagal jantung (Hahn, 2006).

2.4.5 Manifestasi Paru

Kelainan paru-paru pada LES seringkali bersifat subklinik sehingga foto toraks dan spirometri harus dilakukan pada pasien LES dengan batuk, sesak nafas atau kelainan respirasi lainnya (D’Cruz, 2010).

Manifestasi pada paru-paru dapat terjadi baik berupa radang interstitial parenkim paru (pneumonitis), emboli paru, hipertensi pulmonal, perdarahan paru, atau shrinking lung syndrome (Isbagio dkk, 2010).

Pleuritis dan efusi pleura juga merupakan gejala yang sering ditemukan pada penderita SLE, sedangkan hipertensi pulmonal jarang terjadi, sindroma diatres pernapasan dan perdarahan intraalveolar masif adalah manifestasi berat SLE yang jarang terjadi, namun mempunyai angka mortalitas yang tinggi (Hahn, 2006).

Pneumonitis pada SLE dapat terjadi secara akut atau berlanjut menjadi kronik. Pada kedaan akut perlu dibedakan dengan pneumonia bakteri, biasanya penderita akan merasa sesak, batak kering, dan dijumpai ronkhi di basal. Keadaan ini terjadi sebagai akibat deposisi kompleks imun pada alveolus atau pembuluh darah paru, baik disertai vaskulitis atau tidak (Isbagio dkk, 2010).

2.4.6 Manifestasi Ginjal

Keterlibatan ginjal pada penderita SLE sering disebut dengan lupus neftritis yang dibagi kedalam 6 kelas (WHO, 2003), yaitu :

Tabel 2.1 Kelas Lupus Neftritis

Kelas I Belum ada kelainan atau ringan

Kelas II Kelainan ringan atau minimal, antibodi anti-dsDNA mungkin meningkat, kadar komplemen turun, sedimen urin inaktif, hipertensi jarang, proteinuria <1 gram/24 jam, kreatinin serum dan GFR biasanya normal.

Kelas III Sering terdapat hipertensi dan sedimen urin aktif. Proteinuria >1 gram/24 jam, 25-30% menunjukkan sindrom nefrotik. Mayoritas pasien menunjukkan peningkatan serum kreatinin

Kelas IV Gambaran klinis lebih berat dan aktif dengan proteinuria >1 gram/24 jam. Hampir 50% pasien menunjukkan sindrom nefrotik. Kelas V Didapatkan 40% pasien dengan proteinuria <3 g/24 jam dan 20% proteinuria <1 gram/24 jam. 60% pasien memiliki kadar komplemen yang rendah dan peningkatan titer antibody anti-dsDNA. Sedimen urin aktif, hipertensi dan disfungsi renal pada hamper seluruh pasien. Nefropati membranosa dapat muncul dengan manifestasi proteinuria berat dan sindrom nefrotik idiopatik sebelum munculnya gejala klinis dan laboratoris yang lain.

Kelas VI Disebut juga End-stage lupus nephritis, disebabkan kerusakan yang terjadi sudah kronis dan jumlah nefron yang berfungsi sudah banyak berkurang. Pasien terkadang masih menunjukkan mikrohematuria dan proteinuria. Mayoritas pasien terdapat hipertensi dan penurunan Laju Filtrasi Glomerolus (LFG). Kadar antibodi anti-dsDNA dan komplemen serum biasanya justru normal.

Sebagian besar penderita SLE memiliki immunoglobulin yang mengendap di glomerulus, tetapi hanya sebagian yang menderita neftritis secara klinis, yang didefinisikan dengan adanya proteinuria (Hahn, 2006).

2.4.7 Manifestasi Hematologik

Kelainan pada darah seringkali ditemukan pada SLE. Anemia dan trombositopenia, kelainan hematologi yang sering terjadi pada perjalanan penyakit SLE, biasanya bukan merupakan kondisi yang fatal, namun pada beberapa penderita dapat terjadi gangguan yang berat sehingga membutuhkan manajemen yang agresif (Djoerban, 2010).

Prevalensi penderita SLE yang menderita anemia yaitu 5-19% yang merupakan anemia hemolitik autoimun (AHA), pada umumnya adalah anemia derajat sedang. Beberapa sindrom klinik terjadi, masing-masing diperantarai oleh autoantibodi (IgG atau Ig M) yang berbeda yang menyerang sel darah merah, sehingga sel darah merah lebih cepat dirusak dan jumlahnya berkurang di sirkulasi (Djoerban, 2010).

Trombositopenia (kadar trombosit <150.000/mm3) dan kelainan trombosit lainnya juga terjadi pada penderita SLE. Sebuah studi multisenter di Eropa melaporkan trombositopenia terjadi pada 13% penderita SLE, sementara angka di Asia menunjukkan frekuensi yang lebih tinggi yaitu sebesar 30%. Penyebab trombositopenia pada penderita SLE yaitu kegagalan produksi yang disebabkan oleh pengobatan atau penyakit sendiri, distribusi abnormal, seperti pooling limpa, atau destruksi besar-besaran (Djoerban, 2010).

Kelainan sel darah putih seperti leukopenia dan limfopenia, trombosis, sindrom antifosfolipid dan mikroangiopati juga dapat terjadi pada penderita SLE. Trombosis yang terjadi pada penderita SLE menjadi salah satu penyebab kematian selain akibat penyakit SLE aktif, infeksi, dan keganasan (Djoerban, 2010).

2.4.8 Manifestasi Susunan saraf

Setiap bagian otak dapat menjadi bagian yang dirusak pada penyakit SLE, seperti meningen, korda spinalis, dan saraf kranial atau perifer. Kelainan pada susunan saraf pusat (SSP) mungkin tunggal atau multiple dan sering timbul sewaktu SLE aktif pada sistem organ lain. Disfungsi kognitif ringan merupakan gambaran yang paling sering dijumpai. Kejang dalam berbagai jenis juga dapat terjadi serta depresi dan kecemasan juga sering terjadi (Hahn, 2006).

2.4.9 Manifestasi Gastroinstestinal

Manifestasi gastrointestinal tidak spesifik pada penderita SLE, karena dapat merupakan cerminan keterlibatan berbagai organ pada penyakit ini atau sebagai akibat pengobatan. Secara klinis keluhan terjadi pada esofagus, mesenterik vaskulitis, inflamantory bowel disease (IBS), pankreatitis dan penyakit hati. Disfagia (kesulitan menelan) merupakan keluhan yang biasanya menonjol pada saat penderita dalam keadaan tertekan dan sifatnya episodik, walaupun tidak dapat dibuktikan adanya kelainan pada esofagus, kecuali gangguan motilitas (Isbagio dkk, 2010).

Keluhan dispepsia (rasa tidak nyaman di perut bagian atas atau dada) yang dijumpai sekitar 50% penderita SLE dan nyeri perut juga dilaporkan berkaitan dengan radang pada peritoneum, yang dibuktikan dengan pemeriksaan autopsi.

Pankreatitis akut dijumpai pada sekitar 8% penderita SLE. Keluhan ditandai dengan adanya nyeri perut bagian atas disertai mual dan muntah serta peningkatan serum amilase (Isbagio dkk, 2010).

Hepatomegali merupakan pembesaran organ yang dijumpai pada penderita SLE, disertai dengan peningkatan serum SGOT/SGPT ataupun fosfatase alkali dan LDH. Kelainan ini berkaitan dengan aktifitas penyakit dan penggunaan anti radang non steroid, terutama salisilat (Isbagio dkk, 2010).

2.5 Diagnosis SLE

Menurut The American College of Rheumatology (ACR), SLE didiagnosis dengan kombinasi minimal 4 gejala fisik dan/atau kelainan tes darah dari 11 kriteria yang biasa terjadi pada penderita SLE dan beberapa tes mengukur keberadaan autoantibodi. Kriteria tersebut adalah:

Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria SLE Menurut The American College of

Rheumatology

Kriteria Batasan

Ruam malar Eritema menetap, datar atau menonjol, pada malar eminence dan lipat nasolabial.

Ruam diskoid Bercak eritema menonjol dengan gambaran SLE keratorik dan sumbatan folikular. Pada SLE lanjut dapat ditemukan parut atrofik.

Fotosensitifitas Ruam kulit yang diakibatkan reaksi abnormal terhadap sinar matahari, baik dari anamnesis atau yang dilihat oleh dokter yang memeriksa.

Ulkus mulut Ulkus mulut atau orofaring, umunya tidak nyeri. Artritis

non-erosif

Melibatkan dua atau lebih sendi perifer, ditandai oleh rasa nyeri, bengkak dan efusi.

Pleuritis atau perikarditis

Pleuritis: riwayat nyeri pleuritik atau pleuritic fruction rub yang didengar pada saat pemeriksaaan efusi pleura.

Atau

Perikarditis: bukti rekaman EKG atau pericardial friction rub yang didengar pada saat pemeriksaan atau efusi pericardial. Gangguan ginjal Proteinuria menetap >0,5 gr per hari atau >3+ atau silinder dapat

berupa eritrosit, hemoglobin, granular, tubular atau gabungan. Gangguan Kejang atau psikosis tanpa disebabkan oleh obat-obatan atau

susunan saraf gangguan metabolik. Gangguan

hematologi

Anemia hemolitik dengan retikulosis atau leucopenia (<4.000/mm3) atau limfopenia (<1.500/mm3) atau

trombositopenia (<100.000/mm3) pada dua kali pemeriksaan dan tanpa disebabkan obat-obatan.

Gangguan imunologi

Anti-DNA yaitu antibodi terhadap native DNA dengan titer yang abnormal atau anti-Sm yaitu ditemukannya antibodi terhadap antigen nuclear Sm atau temuan positif terhadap antibodi antifosfolipid yang didasarkan atas: 1). kadar serum antibodi antikardiolipin abnormal baik IgG atau IgM, 2). tes lupus antikoagulan positif menggunakan metoda standart, atau 3). Hasil tes positif palsu paling tidak selama 6 bulan dan dikonfirmasi dengan tes imobilisasi Treponema pallidum atau tes flourensensi absorpsi antibodi troponemal.

Antibodi antinuclear positif (ANA)

Titer antibodi dari antibodi anti-nuklear berdasarkan pemeriksaan imunoflurensensi atau pemeriksaan setingkat pada setiap kurun waktu perjalanan penyakit tanpa keterlibatan obat.

2.6 Epidemiologi SLE

2.6.1 Distribusi dan Frekuensi SLE a. Berdasarkan Orang

SLE dapat ditemukan pada semua kelompok umur, dimana banyak mengenai usia produktif yaitu 21-50 tahun (Jifanti dkk, 2010). Produksi hormon estrogen pada perempuan usia 20-40 tahun menjadi perhatian utama karena mempengaruhi kejadian SLE (Pick, 2016). Sebuah hasil penelitian yang dilakukan Saigal dkk (2012) di India menunjukkan bahwa terdapat 15 orang (25%) pada kelompok umur 11-20 tahun, 25 orang (41,7 %), pada kelompok umur 21-30 tahun, 10 orang (16,7%) pada kelompok umur 31-40 tahun, 8 orang (13,3%) pada kelompok umur 41-50 tahun dan 2 orang (3,3%) pada kelompok umur 51-60 tahun. Dari penelitian yang sama oleh Saigal dkk (2012) dapat diketahui bahwa penderita SLE lebih banyak terjadi pada perempuan yaitu 55 orang (75%) dibandingkan dengan laki-laki yaitu 5 orang (25%).

SLE di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar selama 5 tahun (2005-2010) terdapat 12 penderita, perempuan 10 orang (83%) dan laki-laki 2 orang (17%) (Jifanti, 2010).

Di Malaysia, Thumboo (2006) melakukan studi retrospektif dilakukan untuk membandingkan suku bangsa yang menderita SLE dan dilaporkan suku bangsa Cina sebanyak 46 per 100.000 populasi, penduduk asli Malaysia sebanyak 26 per 100.000 populasi, dan Indian sebanyak 12 per 100.000 populasi. Perbedaan risiko menderita SLE dan risiko kematian SLE antar ras ini disebabkan faktor biologis (genetik) dan non biologis (faktor sosioekonomi seperti pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan), lingkungan sosial dan akses ke pelayanan kesehatan (Krishman, 2006).

b. Berdasarkan Tempat

Penelitian yang dilakukan di Denmark pada periode tahun 1995-2003 diketahui prevalensi SLE sebesar 28,3 per 100.000 populasi (Laustrup dkk, 2009), di Kuba diketahui prevalensi SLE pada tahun 2006 yaitu 60 per 100.000 populasi (Reyes dkk, 2009), dan di Spanyol pada periode 1987-2006 diketahui prevalensi SLE yaitu 3,6 per 100.000 populasi (Alonso dkk, 2011). Dalam satu studi terdapat 202 penderita SLE di DKI Jakarta tahun 2004 (Komalig dkk, 2006).

c. Berdasarkan Waktu

Data peningkatan kasus SLE yang sama juga terjadi di Eropa, sebuah studi di Denmark dilakukan pada periode1980-1994 menunjukkan insidensi SLE sebanyak 4 per 100.000 populasi (Voss dkk, 1998) mengalami penurunan pada periode 1995-2003 menjadi 1 per 100.000 populasi (Laustrup dkk, 2009), namun

prevalensi mengalami peningkatan 22 per 100.000 populasi pada periode 1980-1994 (Voss dkk, 1998) menjadi 28,3 per 100.000 populasi pada 1995-2003 (Laustrup dkk, 2009).

2.6.2 Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan SLE a. Faktor Genetik

Faktor genetik berperan penting sebagai faktor penyebab SLE. Meskipun demikian tidak semua orang memiliki kecenderungan (predisposisi) genetik akan menderita SLE. Hanya sekitar 10% penderita SLE mempunyai orang tua atau kerabat dekat yang juga menderita lupus dan angka kejadian pada saudara kembar identik (24-69%) lebih tinggi daripada kembar non-identik (2-9%) (Akil, 2012). Tiga gen utama yang diduga menyebabkan SLE yaitu immunoglobulin, reseptor sel T, dan mayor histocompability (MHC). Imunoglobulin dan reseptor sel T yang terlibat langsung dalam pengenalan antigen (Judarwanto, 2012).

Penelitian menunjukkan bahwa banyak gen yang berperan terutama gen yang mengkode unsur-unsur sistem imun. Sebuah studi menyatakan faktor genetik ini yaitu studi yang berhubungan dengan HLA yang mendukung konsep bahwa gen MHC kelas II mengatur produksi autoantibodi spesifik, yaitu HLA-DR2 dan HLA-DR3 serta dengan komponen komplemen yang berperan dalam fase awal reaksi ikat komplemen yaitu C1q, C1r, C1s, C4, dan C2) telah terbukti (Isbagio dkk, 2010 dan Wallace, 2007). Penderita SLE (sekitar 6%) mewarisi difisiensi komponen komplemen, seperti C2, C4, atau C1q14-15. Kekurangan komplemen dapat merusak pelepasan sirkulasi kompleks imun oleh sistem fagositosit mononuklear sehingga membantu terjadinya deposisi jaringan. Defisiensi C1q

menyebabkan sel fagosit gagal membersihkan sel apoptosis sehingga komponen nuklear akan menimbulkan respon imun (Isbagio dkk, 2010).

b. Faktor Hormonal

SLE lebih banyak menyerang perempuan karena faktor hormonal (Wallace, 2007). Menurut Yuliasih (2013), esterogen dapat memicu timbulnya penyakit SLE yang ditandai dengan autoreaktif sel B. Hormon esterogen pada perempuan bersifat mempercepat laju perkembangan penyakit SLE sedangkan hormon androgen dan hormon testoteron yang terdapat pada laki-laki bersifat menekan laju pertumbuhan SLE (Wallace, 2007). Hormon hipofisis prolaktin juga memiliki peran imunostimulan terutama terhadap sel T (Judarwanto, 2012). Menurut hasil penelitian Sanchez dalam Bertsias (2012), orang yang menggunakan alat kontrasepsi oral di Nurses Health Study di Inggris memiliki risiko 1,9 kali lebih besar menderita SLE dibandingkan dengan orang yang tidak menggunakan alat kontrasepsi oral.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang berkaitan dalam terjadinya SLE adalah paparan sinar matahari (radiasi UV) yang diperkirakan memodulasi respon imun dengan menginduksi keratinosit untuk menghasilkan IL-1, suatu faktor yang diketahui mempengaruhi respon imun (D’Cruz, 2010). Selain itu, sinar matahari dapat menyebabkan kematian sel kulit yang kemudian dianggap tubuh sebagai autoantigen (Yuliasih, 2013).

Agen infeksi seperti virus dan bakteri juga dikaitkan menginduksi respon spesifik melalui kemiripan molekular, misalnya virus bisa menulari dan

mengubah sel tubuh sehingga merangsang sistem imun tubuh untuk menyerangnya, toksin/obat-obatan memodifikasi respon selular dan imunogenisitas dari self antigen (Isbagio dkk, 2010).

d. Faktor Imunologi

Penelitian tentang autoimunitas dipacu oleh penemuan antibodi yang mengarah pada sel spesifik pada orang tertentu. Banyak orang menunjukkan autoantibodi serum tetapi tidak menunjukkan adanya penyakit. Gangguan imun yang merusak jaringan diklasifikasikan dalam berbagai cara untuk memperjelas dasar patofisiologisnya. SLE yang masuk dalam penyakit cedera jaringan yang diakibatkan hipersensitivitas tipe III, yaitu penyakit komplek imun yang mengakibatkan pembentukan kompleks antigen-antibodi yang mengaktivasi berbagai faktor serum, khususnya komplemen. Hal ini mengakibatkan pengendapan kompleks dalam area yang rentan, yang menimbulkan inflamasi sebagai akibat aktivasi komplemen. Pada penderita SLE, dilaporkan hampir setiap bagian kekebalan tubuh menjadi abnormal (Krishnamurthy, 2011).

d.1 Kelainan intrinsik sel T dan B

Kelainan yang dapat terjadi pada sel T dan B adalah sel T dan B teraktivasi menjadi sel autoreaktif yaitu limfosit yang memiliki reseptor untuk autoantigen dan memberikan respon autoimun (Lupus Foundation of Amerika).

Gangguan sistem imun yang melibatkan sel T, sel B, dan sel-sel monosit lainnya, yang menyebabkan aktivasi sel B poliklonal, peningkatan jumlah sel yang menghasilkan antibodi, hipergammaglobulinemia, produksi autoantibodi, dan pembentukan kompleks imun (Mok dan Lau, 2007). Sel T dan B juga akan

mengalami kesulitan dalam proses apoptosis sehingga menyebabkan produksi immunoglobulin dan autoantibodi menjadi tidak normal (Lupus Foundation of Amerika).

Pada sebuah studi dikatakan terdapat kekacuan dalam sistem toleransi imun dengan sentralnya pada sel T dan melahirkan banyak hipotesis, antara lain modifikasi autoantigen, kemiripan atau mimikri molekuler antigen epitop sel T ,

cross reactive peptide terhadap epitop sel B, mekanisme bypass idiototik, aktivasi

poliklonal dan sebagainya. Mekanisme lain juga dapat dilihat dari sudut adanya gangguan mekanisme regulasi sel baik dari tingkat thymus sampai ke perifer (Zvezdanivic dkk, 2006 dalam Utomo, 2012).

Penderita SLE juga mengalami kelainan pada fungsi sel T berupa pergeseran respon imun Th1 ke Th2 yang menyebabkan hiperaktivasi sel B dan produksi autoantibodi yang patogenik. Mekanisme yang mendasari gangguan respon Th1 pada SLE diduga adalah akibat sitokin yang diproduksi Th2 secara berlebihan, gangguan interaksi antara APC dan sel T, efek supresi oleh sel T CD8+ dan natural killer (NK), inhibitor IL-2, dan penurunan jumlah reseptor IL-2 (Mok, 2007).

Sampai saat ini belum diketahui apakah produksi autoantibodi yang tidak terkendali merupakan akibat kegagalan toleransi pada limfosit B, sel T helper, pusat atau perifer, atau keduanya (Abbas dkk, 2007).

d.2 Kelainan antibodi

Pembentukan autoantibodi cukup kompleks dan belum ada kajian yang menjelaskan secara utuh mekanisme patofisiologinya, demikian pula halnya

dengan autoimunitas. Autoantibodi umumnya tidak segera menyebabkan penyakit, karena hal ini autoantibodi dipandang sebagai penanda (markers) proses patologis bukan sebagai agen patologik. Kadarnya yang dapat naik atau turun dapat berkaitan dengan aktivitas penyakit atau sebagai hasil intervensi terapi. Kompleks autoantigen dan autoantibodi yang akan memulai rangkain penyakit autoimun. Hingga saat ini hipotesis yang dianut adalah autoantibodi dikatakan memiliki peran dalam perkembangan suatu penyakit reumatik autoimun apabila berperan dalam proses patologiknya (Zvezdanivic dkk, 2006 dalam Utomo, 2012).

Beberapa kelainan antibodi yang dapat terjadi pada SLE, seperti antibodi yang terlalu banyak, idiotipe dikenali sebagai antigen dan memicu limfosit T untuk memproduksi autoantibodi, sel T mempengaruhi terjadinya peningkatan produksi autoantibodi, dan kompleks imun lebih mudah mengendap di jaringan (Lupus Foundation of Amerika). Antibodi antinuklear (ANA) adalah antibodi yang paling banyak ditemukan pada penderita SLE (>95%). Anti double stranded DNA (anti ds-DNA) dan anti-Sm merupakan antibodi yang spesifik untuk SLE, sehingga dimasukkan dalam kriteria klasifikasi SLE.

Tabel 2.3 Autoantibodi Patogenik pada SLE

Autoantobodi Manifestasi Klinis

Anti ds-DNA Gangguan ginjal, fotosensitifitas, serositis

Anti-Ro/La Fotosensivitas

Anti-Ro/La Lupus neonatal

Lupus antikoagulan, antifosfolipid Trombositopenia, gangguan SSP

Anti-RNP Miositis, gangguan jantung dan paru, sindrom Raynaud

Antihiston Lupus yang diindikasi obat

2.7 Pemeriksaan SLE

2.7.1 Pemeriksaan Utama SLE

Pemeriksaan utama tes awal yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis SLE adalah tes ANA. Tes ANA dikerjakan/diperiksan hanya pada pasien dengan tanda dan gejala mengarah pada SLE. Pada penderita SLE ditemukan tes ANA positif sebesar 95-100%, akan tetapi hasil tes ANA dapat positif pada beberapa penyakit lain yang mempunyai gambaran klinis menyerupai SLE.

Beberapa tes lain yang diperlukan setelah tes ANA positif adalah tes antibodi terhadap antigen nuklear spesifik, termasuk anti-dsDNA, Sm, Ro/SSA, dan La/SSB. Antibodi anti-dsDNA merupakan tes spesifik untuk SLE, digunakan untuk mengetahui keberadaan autoantibodi IgG dan anti-dsDNA jarang ditemukan pada penyakit lain. Penelitian menunjukkan peningkatan kadar anti dsDNA menunjukkan peningkatan pada keparahan penyakit.

2.6.2 Pemeriksaan Penunjang SLE a. Pemeriksaan Darah Rutin dan Urin

Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada penderita SLE adalah pemeriksaan darah rutin dan pemeriksaan urin. Hasil pemeriksaan darah pada penderita SLE menujukkan ada atau tidak adanya anemia hemolitik, trombositopenia, limfopenia, atau leukopenia: erytrocytesedimentation rate (ESR) mengalami peningkatan selama penyakit aktif, Coombs test mungkin positif, level IgG mungkin tinggi, rasio albumin-globulin terbalik, dan serum globulin meningkat. Selain itu, hasil pemeriksaan urin pada penderita SLE menunjukkan

adanya proteiunuria, hematuria, peningkatan kreatinin, dan ditemukannya sel darah pada urin (Isbagio dkk, 2010).

b. Pemeriksaan Komplemen

Komplemen adalah suatu molekul dari sistem imun yang tidak spesifik. Komplemen terdapat dalam sirkulasi dalam keadaan tidak aktif. Bila terjadi aktivasi oleh antigen, kompleks imun dan lain-lain akan menghasilkan berbagai mediator yang aktif untuk menghancurkan antigen tersebut. Komplemen merupakan salah satu enzim yang terdiri dari kurang lebih 20 protein plasma dan bekerja secara berantai (self amplifying) seperti model kaskade pembekuan darah dan fibrinolisis (Setiyohadi dkk, 2014). Pengurangan komponen pelengkap C3 dan C4 atau total pelengkap hemolitik biasanya terjadi tapi tidak spesifik (Petri, 2005).

2.8 SLE yang Diinduksi Obat

Beberapa obat yang dapat menyebabkan sindroma mirip SLE, yaitu

prokainamid, isoniazid, klorpromazin, D-penisilamin, praktolo, metildopa, kuinidin, interferon alfa dan kemungkinan hidantoin, etosuksimid, serta kontrasepsi oral. Predisposisi genetik yang terdapat drug-induced lupus (DIL) ditentukan oleh reaksi kimia obat (Hahn, 2006).

DIL merupakan sindrom yang harus dicurigai pada seseorang tanpa diagnosis atau riwayat SLE, pada pemeriksaan ditemukan ANA positif dan setidaknya ada satu gejala klinis SLE setelah beberapa waktu mengkonsumsi obat (Bertsias dkk, 2012). Sepuluh sampai dua puluh persen orang dengan ANA positif akan mengalami gejala yang mirip SLE (Hahn, 2006). Namun, gejala akan hilang

setelah penghentian obat. DIL mungkin kurang dilaporkan karena kebanyakan yang terjadi adalah kasus yang ringan dan keadaan yang membaik setelah penghentian obat. Gambaran klinis berupa demam, mialgia, ruam, artritis, serositis, kelainan hematologis, penyakit ginjal, dan gangguan SSP jarang terjadi (Bertsias dkk, 2012).

Antibodi antihiston adalah antibodi yang paling banyak ditemukan yaitu sekitar 95% dari semua kasus sedangkan hipocomplementemia dan anti-DNA jarang ditemukan (Bertsias dkk, 2012).

2.9 SLE pada Kehamilan

Penderita SLE tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam masalah kesuburan. Kehamilan dapat meningkatkan aktivitas SLE namun masih dalam tahap yang ringan. Penderita dengan antibodi LN dan antifosfolipid berisiko meningkatkan pre-eklampsi dan harus dikontrol. Proteinuria mungkin meningkat juga selama kehamilan (Bertsias dkk, 2012).

Efek kehamilan pada penderita SLE bervariasi. Pada sebagian kecil, penyakit dapat kambuh, terutama selama 6 minggu pascapersalinan. Bila tidak terdapat kelainan ginjal atau jantung yang parah dan aktivitas SLE terkontrol, sebagian besar pasien dapat menjalani kehamilan secara aman dan persalinan secara normal. Lupus neonatus dapat terjadi disebabkan oleh penularan antibodi anti-Ro ibu dapat menembus plasenta, menyebabkan ruam kulit trasien dan (jarang) blok jantung permanen. Juga terjadi trombositopenia transien akibat antibodi antitrombosit ibu (Hahn, 2006).

2.10 Pencegahan SLE 2.10.1 Pencegahan Primer

SLE merupakan penyakit yang dikaitkan dengan faktor genetik sehingga konseling genetik adalah salah satu upaya pencegahan primer terhadap kelainan genetik (Krishnamurthy, 2011).

2.10.2 Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder bertujuan untuk menghentikan perkembangan penyakit atau cedera menuju suatu perkembangan ke arah kerusakan atau ketidakmampuan. Dapat dilakukan dengan cara mendeteksi penyakit secara dini, diagnosis, dan pengobatan secara dini untuk mencegah kondisi untuk berkembang, menyebar dalam populasi, dan dapat menghentikan atau paling tidak memperlambat perkembangan penyakit, ketidakmampuan, gangguan, atau kematian (Timmreck, 2005).

Sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan SLE. Tujuan pemberian obat-obatan adalah untuk mengatasi gejala yang muncul dan yang terpenting adalah mencegah terjadinya kerusakan organ (Akil, 2012). Sebelum penderita SLE mendapatkan pengobatan, diperlukan pemeriksaan untuk menentukan terapi yang diberikan. Ada 2 jenis terapi yang diberikan kepada penderita SLE yaitu terapi konservatif dan terapi agresif (imunosupresi) (Isbagio dkk, 2010).

Terapi konservatif pada umumnya diberikan pada penderita SLE yang tidak terdapat tanda atau gejala yang mengancam nyawa dan fungsi organ stabil seperti manifestasi konstitusional dan muskuloskeletal. Pemberian analgetik dan obat

antiinflamsi nonsterois (OAINS) dilakukan dengan memperhatikan efek sampingnya, bila analgetik dan OAINS tidak memberikan respon yang baik maka pemberian obat antimalaria seperti hidroksiklorokuin 400 mg/hari, dan penggunaan glukokortikoid topikal bila dibutuhkan sedangkan terapi agresif diberikan kepada penderita SLE yang mengancam nyawa (Isbagio dkk, 2010).

Terapi agresif yang diberikan pada penderita SLE dimulai dengan pemberian kortikosteroid dengan dosis yang sesuai dan obat imunosupresan. Kortikosteroid atau steroid digunakan untuk mengatasi pembengkakan dan nyeri pada berbagai organ tubuh. Pada dosis tinggi, obat ini dapat menekan kerja sistem imun dan pemberian obat imunosupresif bertujuan menekan sistem imun pada penderita SLE, terutama digunakan pada pendeita SLE berat. Obat-obatannya antara lain azathioprine, cyclophosphamide, mycofenolate mofetil, dan

methotrexate.

2.10.3 Pencegahan Tersier

Pencegahan ini dilakukan untuk mengurangi ketidakmampuan penderita SLE sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Perbaikan psikososial, sosial, dan dukungan dari sekitar sangat dibutuhkan agar dapat hidup mandiri.

Hal yang dapat dilakukan adalah pemberian konseling pada penderita SLE karena pada dasarnya penderita SLE memerlukan pengetahuan akan masalah aktivitas fisiknya, mengurangi atau mencegah kekambuhan, melakukan latihan fisik secara teratur, melakukan diet agar tidak kelebihan berat badan, osteoporosis atau terjadi dislipidemia.

Program rehabilitasi diberikan pada penderita SLE sesuai dengan keadaan penderita berupa terapi fisik, terapi dengan modalitas, ortotik dan lainnya. Terapi fisik dilakukan untuk mempertahankan kestabilan sendi, modalitas fisik seperti pemberian panas atau dingin diperlukan untuk mengurangi rasa nyeri, menghilangkan kekakuan atau spasme otot. Demikian pula pada modalitas lainnya seperti transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) memberikan manfaat yang cukup besar pada pasien dengan nyeri atau kekakuan otot (Perhimpunan Reumatologi Indonesia, 2011).

2.11 Kerangka Konsep

Adapun kerangka konsep penelitian karakteristik penderita systemic lupus

erythematosus (SLE) di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2011-2015 sebagai

berikut :

Karakteristik Penderita Systemic Lupus Erythematosus (SLE) 1. Sosiodemografi a. Umur b. Jenis Kelamin c. Pendidikan d. Pekerjaan e. Agama f. Status perkawinan g. Daerah asal 2. Manifestasi klinis

3. Derajat manifestasi klinis

4. Riwayat penggunaan obat-obatan 5. Penatalaksanaan medis

6. Lama rawatan rata-rata 7. Keadaan sewaktu pulang 8. Sumber biaya