1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dari jaman dahulu hingga sekarang dalam hidupnya pastilah mengalami proses kehidupan. Proses merupakan jalan untuk menuju apa yang hendak dicapai. Melalui sebuah proses inilah akhirnya dapat menghasilkan suatu pemikiran unik yang akhirnya menciptakan suatu bentuk kreativitas. Suatu kreativitas dapat menciptakan berbagai karya, salah satunya karya sastra. Karya sastra dapat dikatakan sebagai hasil pemikiran yang diciptakan oleh seseorang sebagai sarana untuk mengungkapkan buah pikiran, gagasan, perasaan, dan kepercayaan mereka (Robson, S.O, 1994: 8). Wujud karya sastra jumlahnya sangat banyak, salah satunya naskah. Naskah merupakan bentuk karya pada masa lampau yang masih bisa kita lihat dan pelajari.

Naskah adalah tempat teks-teks ditulis yang wujudnya nyata dan di dalamnya terdapat tulisan-tulisan sebagai simbol-simbol bahasa, berfungsi untuk menyampaikan dan mengekspresikan hal-hal tertentu (Bani Sudardi, 2003: 10). Naskah sebagai benda yang dilindungi dan dilestarikan, dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang kehidupan sosial dan budaya yang terjadi di masalalu. Peninggalan tulisan, sebagaimana naskah diketahui mampu mengungkap informasi tentang masa lampau secara lebih jelas dibandingkan dengan peninggalan lain (Siti Baroroh Baried et al., 1994: 9).

Menurunnya tingkat pengetahuan, perhatian dan kesadaran masyarakat Indonesia khususnya generasi muda terhadap naskah, menyebabkan eksistensi naskah semakin tenggelam dan terabaikan. Naskah seperti tidak memiliki daya

tarik lagi untuk dipelajari. Sebagian masyakarat juga menganggap bahwa naskah merupakan benda pusaka yang dikeramatkan dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Penyimpanan naskah secara pribadi menyebabkan naskah tidak dirawat secara benar dan naskah sulit untuk dilacak keberadaannya. Penyimpanan naskah-naskah paling banyak dan dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia pada saat ini menurut Sri Wulan Rujiati Mulyadi (1994: 5) berada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Aksara dan bahasa naskah yang sulit dimengerti dimasa sekarang, membuat naskah tersebut dibiarkan begitu saja tersimpan di museum maupun perpustakaan tanpa adanya perhatian dari masyarakat dan pada akhirnya hilang dan rusak karena tidak ditelaah lebih lanjut. Adanya penjualan naskah secara ilegal turut mempengaruhi kegiatan penelitian, karena menyebabkan naskah jamak sulit untuk diinventarisasi.

Masyarakat pada masa sekarang cenderung lebih tertarik untuk mempelajari hasil daripada penelitian naskah seperti kandungan isi naskah (Agus Aris Munandar, 2015: 23). Pendapat ini sejalan dengan Siti Chamamah Soeratno (1997: 30) yang menyatakan bahwa karya-karya lama dalam kehidupan masa kini memiliki fungsi menyimpan sejumlah nilai-nilai luhur warisan nenek moyang bangsa, meliputi aspek fisik naskah, bahasa, sastra, sejarah, sosial, politik, agama, kesehatan, dan obat-obatan yang relevan bagi kehidupan masa kini sebagai darma untuk menyukseskan pembangunan. Walaupun karya-karya lama menyimpan berbagai informasi penting bagi dunia, kandungan isi naskah tidak akan dapat dipelajari tanpa adanya penelitian filologi.

Penelitian filologi sangat diperlukan sebagai upaya dalam melakukan penyelamatan dan pelestarian naskah. Penelitian filologi merupakan kajian yang

bertujuan untuk memahami suatu kebudayaan masa lampau melalui teks tertulis dan menyajikan teks secara deksripsi maupun berdasarkan analisa dalam wujud yang paling tepat atau mendekati aslinya (Bani Sudardi, 2003: 11). Pengkajian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana penelitian lanjutan dalam berbagai bidang seperti sastra, antropologi, sosiologi, sejarah, dan agama (Panuti Sudjiman, 1995: 97). Filologi merupakan penelitian awal untuk mendapatkan teks yang bersih dari kesalahan dan untuk memaparkan kandungan isi naskah, yang selanjutnya hasil dari penelitian filologi dapat dijadikan bahan kajian oleh peneliti lainnya dalam berbagai bidang.

Di Indonesia, pemakaian bahasa dan huruf untuk penulisan dalam naskah beraneka ragam (Sri Wulan Rujiati Mulyadi, 1994: 7). Hal ini terbukti dengan beragamnya pemakaian bahasa dan huruf (aksara) dalam naskah, seperti dalam naskah Jawa terdapat pemakaian bahasa Jawa dan Arab namun penulisan menggunakan huruf Jawa. Huruf jawa sendiri secara garis besar dapat dibedakan menjadi empat bagian yaitu huruf Jawa Kuno, huruf Buda, Huruf Jawa-Baru, dan Huruf Jawa-bali menurut tulisan pigeaud (dalam Sri Wulan Rujiati Mulyadi, 1994: 7). Selain bentuk dan bahasa naskah yang beragam, naskah menurut Nancy K. Florida (1991) digolongkan berdasarkan isi yang ada dalam naskah, adalah : (1) Sejarah; (2) Adat istiadat; (3) Arsitektur; (4) Hukum; (5) Roman sejarah; (6) Ramalan; (7) Kesusastraan; (8) Piwulang atau ajaran; (9) Wayang; (10) Cerita wayang; (11) Syair puisi; (12) Roman islam; (13) Ajaran Islam; (14) Sejarah Islam; (15) Mistik dan tari; (16) Linguistik; (17) Mistik kejawen; (18) Obat-obatan; (19) lain lain.

Berdasarkan katalog Nancy K. Florida (1993:174) yang berjudul Javanese Language Manuscripts of Surakarta Central Java A Preliminery Descriptive Catalogus Level II Peneliti tertarik pada satu naskah dengan judul Serat Pratelan Miyos-dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwana VII Kaprabon Garebeg Mulud ing Taun Dal 1775. Peneliti tidak menggunakan judul tersebut, karena sampul depan naskah menunjukkan bahwa naskah berjudul Garebeg Mulud PB VII, sehingga peneliti menggunakan judul tersebut sebagai judul penelitian, selanjutnya akan disebut SGM. Penelitian dalam tulisan ini termasuk dalam naskah kategori (2), yang berisi mengenai adat istiadat.

Peneliti mengetahui kategori naskah yang diteliti ini belum ada yang meneliti naskah SGM, sehingga selanjutnya dilakukan inventarisasi naskah di beberapa katalog. Hasil penelurusan pada katalog-katalog naskah, tidak ditemukan judul yang sama ataupun serupa dengan naskah SGM. Naskah ini tercatat pada katalog Nancy K. Florida yang berjudul Javanese Language Manuscripts of Surakarta Central Java A Preliminery Descriptive Catalogus Level II dengan nomor MN 271C atau H 42 (Dalam Katalog Naskah Reksapustaka Pura Mangkunegaran Surakarta). Judul naskah SGM ini terdapat pada cover depan, halaman pertama dan ketiga sedangkan nomor katalog yaitu H 42 dicantumkan dalam cover luar.

Gambar 2: Judul ditulis dengan tinta biru pada halaman 1. Berbunyi : “ Hari Grebeg Moeloed”

Artinya : Hari Garebeg Mulud.

Gambar 3: Judul dalam halaman 3.

Berbunyi : “Punika pratèlanipun miyos Dalêm Kaprabon, Garêbêg Mulud ing taun Dal”.

Artinya : ini penjelasan keluarnya sang Raja pada saat Garebeg Mulud tahun Dal

Gambar 4: Tanda tangan penulis ( SGM halaman 1)

Gambar 5: Tanda tangan penulis (SGM halaman 2)

Gambar 6: Judul naskah yang tertera pada cover

Naskah SGM ini membahas tentang prosesi upacara yang diadakan ketika masa pemerintahan Kangjeng Sinuhun Paku Buwana VII. SGM ini ditulis menggunakan aksara dan bahasa Jawa, serta kata serapan dari bahasa asing. Berbentuk prosa dengan jumlah halaman sebanyak 19 halaman + 1 halaman kosong. Berikut kutipan kata serapan bahasa asing yang terdapat dalam SGM :

Gambar 7: Kata serapan (SGM halaman 5) Berbunyi : “Dragundêr” Artinya : Beserta Kerabat

Dalam gambar tersebut terdapat sisipan kata berbahasa Belanda “Dragundêr” namun yang benar adalah kata “Drahgundêr” yang berarti “beserta kerabat”.

Naskah-naskah tradisi yang memiliki umur lebih tua dari naskah SGMsebenarnya masih banyak, namun naskah SGM ini merupakan naskah tunggal yang perlu dan segera diselamatkan dari kerusakan. Alasan dipilihnya naskah SGM untuk diteliti dikarenakan oleh dua faktor. Pertama dari segi filologis dan kedua dari segi isi. Diperlukan adanya kajian filologis untuk mendapatkan suntingan teks yang bersih dari kesalahan supaya dapat dan mudah dipahami serta dapat terbaca oleh masyarakat. Adapun masalah-masalah filologis yang ada dalam naskah SGM adalah terdapat varian lakuna, hiperkorek, ketidakkonsistenan penulisan, adanya penambahan langsung, berupa coretan sebagai koreksi teks yang salah, tidak ada tanda penutup cerita dalam akhir teks SGM.

Beberapa masalah filologis yang terdapat dalam teks SGM, yaitu sebagai berikut:

a. Lakuna adalah bagian yang terlampaui/ kelewatan, baik suku kata, kata, kelompok kata maupun kalimat.

Gambar 8: Lakuna (SGM halaman 3)

Dalam gambar tersebut terdapat kalimat berbunyi : “Ingkang Sinuhun Kajêng Susuhunan”, artinya: Yang Terhormat Kangjeng Susuhunan. Kutipan tersebut terdapat kekurangan huruf “ng” pada kata “Kajêng”, dibetulkan berdasarkan pertimbangan linguistik menjadi

“Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan”, artinya: yang terhormat Kangjeng Susuhunan.

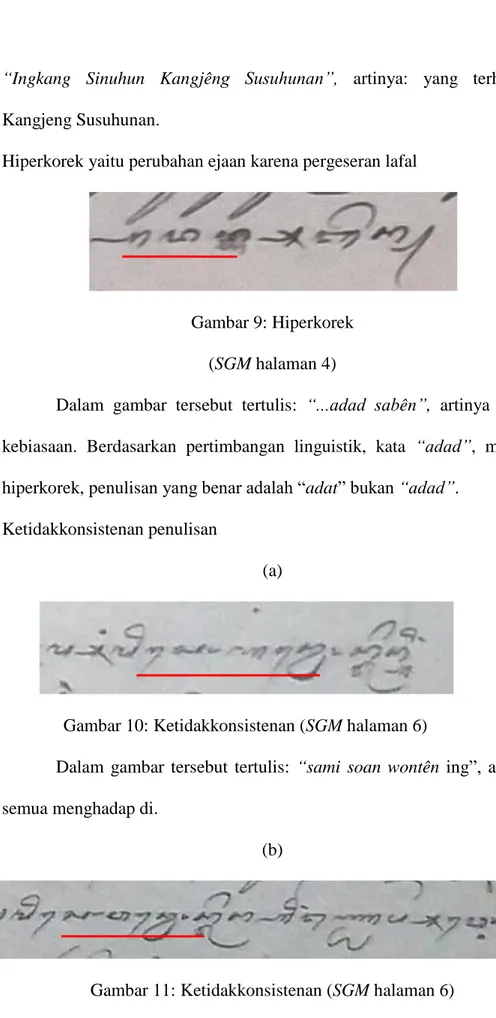

b. Hiperkorek yaitu perubahan ejaan karena pergeseran lafal

Gambar 9: Hiperkorek (SGM halaman 4)

Dalam gambar tersebut tertulis: “...adad sabên”, artinya : adat kebiasaan. Berdasarkan pertimbangan linguistik, kata “adad”, menjadi hiperkorek, penulisan yang benar adalah “adat” bukan “adad”.

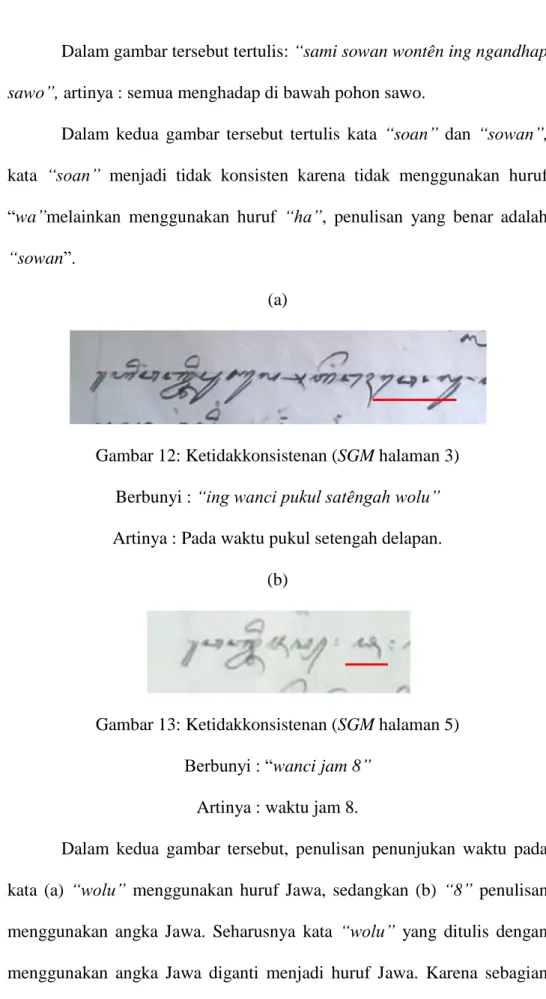

c. Ketidakkonsistenan penulisan

(a)

Gambar 10: Ketidakkonsistenan (SGM halaman 6)

Dalam gambar tersebut tertulis: “sami soan wontên ing”, artinya: semua menghadap di.

(b)

Dalam gambar tersebut tertulis: “sami sowan wontên ing ngandhap sawo”, artinya : semua menghadap di bawah pohon sawo.

Dalam kedua gambar tersebut tertulis kata “soan” dan “sowan”, kata “soan” menjadi tidak konsisten karena tidak menggunakan huruf “wa”melainkan menggunakan huruf “ha”, penulisan yang benar adalah “sowan”.

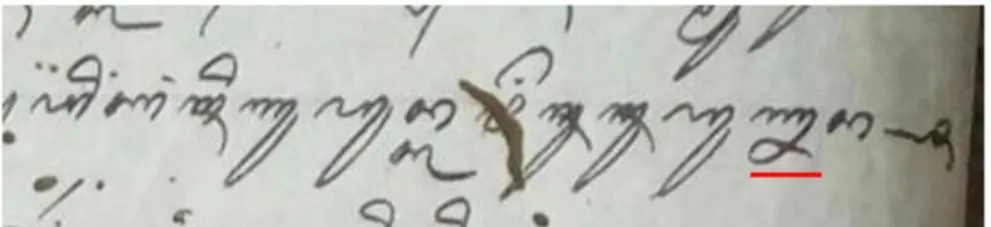

(a)

Gambar 12: Ketidakkonsistenan (SGM halaman 3) Berbunyi : “ing wanci pukul satêngah wolu” Artinya : Pada waktu pukul setengah delapan.

(b)

Gambar 13: Ketidakkonsistenan (SGM halaman 5) Berbunyi : “wanci jam 8”

Artinya : waktu jam 8.

Dalam kedua gambar tersebut, penulisan penunjukan waktu pada kata (a) “wolu” menggunakan huruf Jawa, sedangkan (b) “8” penulisan menggunakan angka Jawa. Seharusnya kata “wolu” yang ditulis dengan menggunakan angka Jawa diganti menjadi huruf Jawa. Karena sebagian besar penunjukan waktu dalam naskah tersebut menggunakan huruf Jawa.

(a)

Gambar 14: Ketidak konsistenan (SGM halaman 3) Berbunyi : “Ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan”

Artinya : Yang Terhormat Kangjeng Susuhunan. (b)

Gambar 15: Ketidakkonsistenan (SGM halaman 7) Berbunyi : “kalih Radên Mas Riya Jayadiningrat” Artinya : dengan Radên Mas Riya Jayadiningrat”

Dalam kedua gambar tersebut kata “Susuhunan” menggunakan “na” murda, sedangkan kata “Diningrat” tidak menggunakan “na” murda, seharusnya dalam penulisan nama gelar dan nama diri, nama geografi, dan nama lembaga menggunakan huruf murda. Jadi huruf yang benar dalam kata “diningrat” adalah menggunakan huruf “na” murda.

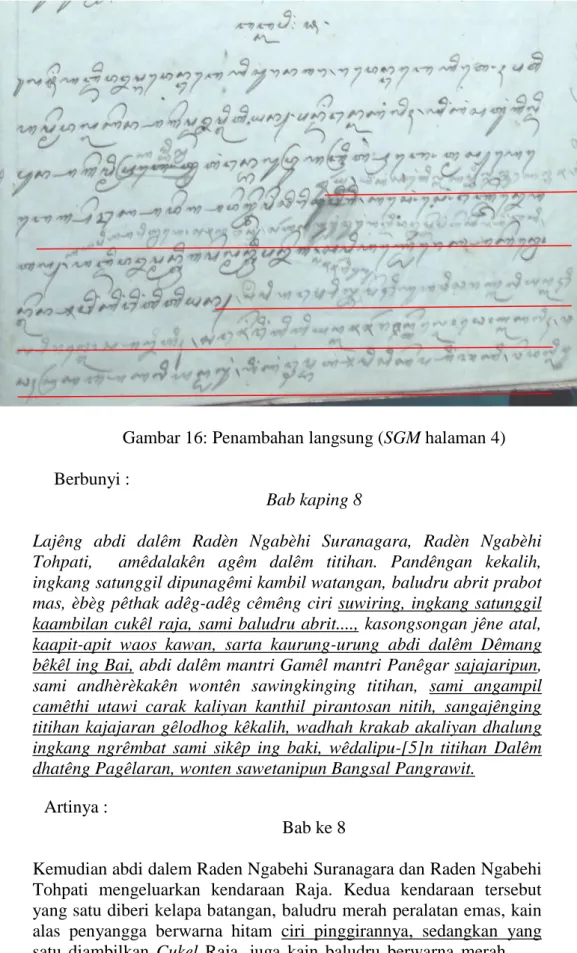

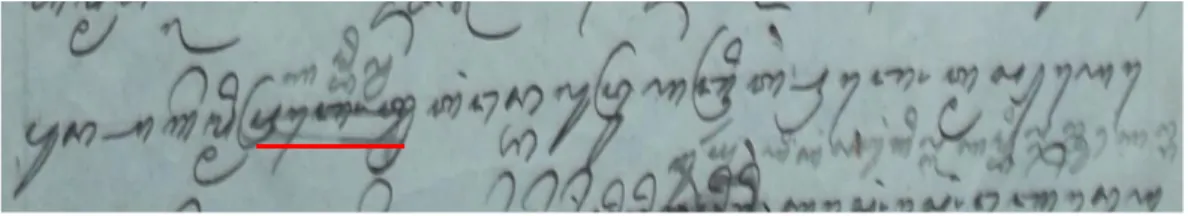

d. Adanya penambahan langsung

Gambar 16: Penambahan langsung (SGM halaman 4) Berbunyi :

Bab kaping 8

Lajêng abdi dalêm Radèn Ngabèhi Suranagara, Radèn Ngabèhi Tohpati, amêdalakên agêm dalêm titihan. Pandêngan kekalih, ingkang satunggil dipunagêmi kambil watangan, baludru abrit prabot mas, èbèg pêthak adêg-adêg cêmêng ciri suwiring, ingkang satunggil kaambilan cukêl raja, sami baludru abrit...., kasongsongan jêne atal, kaapit-apit waos kawan, sarta kaurung-urung abdi dalêm Dêmang bêkêl ing Bai, abdi dalêm mantri Gamêl mantri Panêgar sajajaripun, sami andhèrèkakên wontên sawingkinging titihan, sami angampil camêthi utawi carak kaliyan kanthil pirantosan nitih, sangajênging titihan kajajaran gêlodhog kêkalih, wadhah krakab akaliyan dhalung ingkang ngrêmbat sami sikêp ing baki, wêdalipu-[5]n titihan Dalêm dhatêng Pagêlaran, wonten sawetanipun Bangsal Pangrawit.

Artinya :

Bab ke 8

Kemudian abdi dalem Raden Ngabehi Suranagara dan Raden Ngabehi Tohpati mengeluarkan kendaraan Raja. Kedua kendaraan tersebut yang satu diberi kelapa batangan, baludru merah peralatan emas, kain alas penyangga berwarna hitam ciri pinggirannya, sedangkan yang satu diambilkan Cukel Raja, juga kain baludru berwarna merah...,

terbungkus kain kuning gading, terapit empat tumbak, serta diiringi oleh abdi dalem Demang Bekel dari Bai, abdi dalem Mantri Panegar sejajarnya, semua abdi dalem mengikuti di belakang kendaraan, semua membawa cambuk atau Carak dan gantungan peralatan mengendara, di depan kendaraan dijajari dua Gelodhog yang memanggul tempat rodhong dan kendhil besar, semua membawa di nampan, kendaraan Raja keluar-[5]nya menuju Pagelaran, di timur Bangsal Pangrawit..

Penambahan langsung pada teks di atas ditandai dengan garis bawah pada teks asli. Penambahan langsung dilakukan dengan cara menyisipkan tulisan di belakang kalimat untuk melengkapi kalimat yang dianggap kurang lengkap.

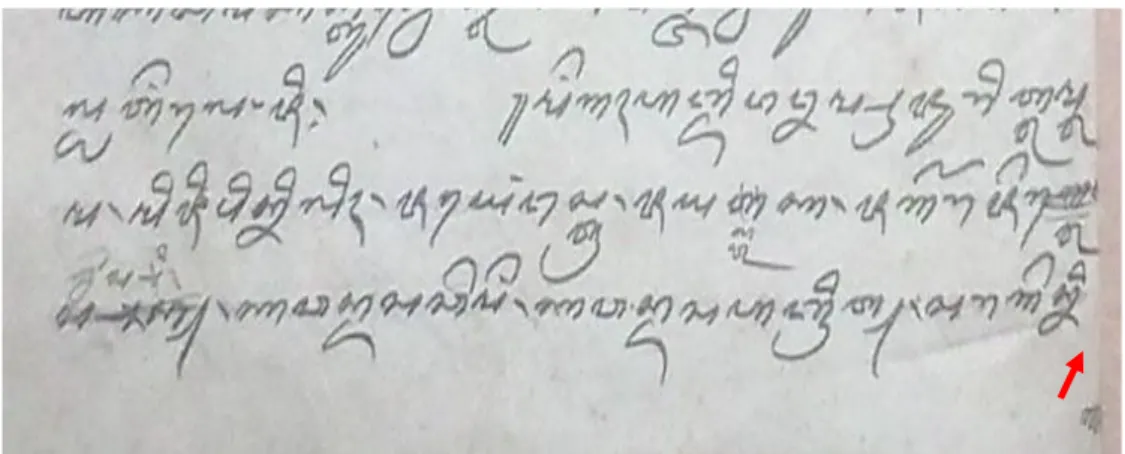

e. Berupa coretan sebagai koreksi teks yang salah

Gambar 17: Coretan sebagai koreksi yang salah (SGM halaman 4) Berbunyi : “agêmi prabot watangan, baludru abrit prabot mas” Artinya : memakai perabot batangan, bludru merah peralatan emas.

Dalam gambar tersebut tertulis kata “kambil”, kata tersebut merupakan pembetulan dari coretan sebagai koreksi yang salah dari kata “prabot”.

f. Tidak ada tanda penutup cerita (Wasanapada) dalam akhir teks SGM.

Gambar 18: Tidak ada tanda Wasanapada (SGM halaman 19) Dalam gambar di atas tertulis: “mênggah abdi dalem prajurit Tamtama, Miji Pinilih, Jayeng Astra, Jayataka, Jager Rajêgwêsi, Kawandasa Cêmêng, Kawandasa Abrit, Saragêni.”, yang artinya : tanpa terkecuali abdi dalem prajurit Tamtama, Miji Pinilih, Jayeng Astra, Jayantaka, Jager Rajegwesi, Kawandasa Cemeng, Kawandasa Abrit, Sarageni. Setelah kata “Saragêni” tidak ada tanda penutup cerita atau Wasanapada, yang berbunyi “titi” sebagai tanda bahwa naskah tersebut sudah selesai ditulis.

Bukti kesalahan tulis di atas terdapat dalam naskah SGM. Berdasarkan pada kesalahan tulis yang ditemukan, maka SGM perlu diadakan suntingan teks dengan mengkritisi naskah secara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut untuk menentukan naskah yang mendekati aslinya, sesuai dengan cara kerja penelitian filologi.

Kedua, segi isi naskah SGM sangat menarik untuk mengungkap prosesi upacara yang terkandung di dalamnya, mengingat SGM merupakan naskah

tentang tradisi atau upacara tradisional, yaitu upacara adat istiadat kebudayaan Jawa, khususnya di lingkungan Karaton Surakarta.

Garebeg sendiri memiliki makna (1) riyaya gedhe ing sasi Mulud, Pasa lan Besar, atau Grebeg (2) brebeg banget (ing kuping), sedangkan Mulud memiliki arti (1) dina wiyosan lan sedane K.N. Mukamad, 12 Rabingulawal, (2) -an: slametan ing sasi Mulud, slawatan ing sasi Mulud (Poerwadarminta, 1939). Menurut Soepanto, et al. (1991-1992: 55) Garebeg Mulud ialah garebeg yang diselenggarakan pada bulan Mulud, atau bulan Rabiulawal. Garebeg Mulud merupakan suatu perayaan hari kelahiran dan kematian Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pada tanggal 12 Rabiulawal atau Mulud dengan ditandai dengan keluarnya raja beserta Gunungan.

Upacara Garebeg Mulud tidak bisa lepas dari perayaan Sekaten sebagai tradisi keagamaan yang berlangsung dari tanggal 5-12 Rabiulawal (Ani Rostiyati, et al., 1994/1995: 76). Dapat disimpulkan bahwa upacara Garebeg Mulud dan Sekaten saling berkaitan, karena Garebeg Mulud merupakan upacara yang dilaksanakan pada tanggal 12 Rabiulawal, sedangkan Sekaten merupakan perayaan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pada tanggal 5-12 rabiulawal. Tradisi Sekaten di Surakarta adalah merupakan kelanjutan daripada perayaan Sekaten di Demak dan tradisi tersebut dihubungkan dengan kelahiran Nabi Muhammad S.A.W (Waldiya, 1981: 53).

Pelaksanaan upacara Garebeg Mulud pada tanggal 12 Rabiulawal tahun Dal dalam SGM dimulai dengan mempersiapkan alat-alat yang nantinya akan digunakan dalam upacara Garebeg Mulud seperti pemindahan gamelan Sekaten dari Masjid Agung ke Sitinggil sebelah utara, penanaman umbul-umbul, hingga

memepersiapkan dan memindahkan gunungan. Hampir setiap peralatan yang akan digunakan dalam upacara Garebeg Mulud diberi sesajen berupa gula dan kelapa, kembar mayang. Setiap prosesi atau kegiatan diiringi Gendhing khas upacara Garebeg Mulud.

Setelah semua peralatan selesai dipersiapkan dan diletakkan sesuai dengan tempatnya. Para Punggawa Keraton pun mempersiapkan diri sesuai posisi yang seharusnya dan setiap posisi punggawa dijelaskan dalam setiap bab dalam teks SGM. Seperti yang terdapat dalam kutipan berikut ini :

Wanci jam 8 abdi dalêm prajurit sêdaya sami lumêbêt, ingkang dados pangajêng prajurit Tamtama, anuntên prajurit Miji Pinilih, anuntên prajurit Jayèng Astra, anuntên prajurit Carangan, dumuginipun ing palataran lajêng kèndêl baris, prajurit Tamtama baris wontên salèripun ing paringgitan, prajurit Miji Pinilih baris wontên sakidulipun panggung Sangga Buwana, prajurit Jayèng Astra baris wontên sawètanipun ing pandhapi, prajurit Carangan baris wontên sawetanipun ing pandhapi ijêm, sêdaya wau lajêng sami amêndhêt satandaripun piyambak-piyambak.

Artinya: Pada pukul 8.00 (delapan) abdi dalem prajurit semua masuk, yang menjadi pimpinan, prajurit Tamtama, kemudian prajurit Miji Pinilih, kemudian prajurit Jayeng Astra, kemudian prajurit Carangan, sesampainya di palataran berhenti dan berbaris, prajurit Tamtama berbaris di sebelah utara Paringgitan, prajurit Miji Pinilih berbaris di selatan Panggung Sangga Buwana, prajurit Jayeng Astra baris di timur Pendhapa, prajurit Carangan baris di sebelah timur Pendhapa hijau. Semua tadi kemudian saling mengambil posisi masing-masing.

Dijelaskan pula dalam naskah ini peralatan yang dibawa oleh para punggawa dan disebutkan tugas abdi dalem, selain itu dibahas juga pakaian yang dikenakan Sinuhun Kangjeng Susuhunan ketika datang di Pendapa. Seperti yang terdapat di dalam bab ke 17 :

“Ing wanci jam sêdasa, ingkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan miyos têdhak ing Mandhapi Agêng, lênggah ing dhampar, suku mas majêng mangalèr, lêlèmèk baludru abrit rinenda bara, agêm agêman dalêm Kaprabon kampuwan kuluk biru nèm, agêm dalêm rasukan baludru cêmêng, angagêm bintang kaprabon, paningsêt pathola cêmêng, agêm

dalêm calana baludru cêmêng, rinenda Mas sinilih-asih, ngagêm canela tinarètès ing sêla byur, para èstri angampil-ampil upacara Dalêm kaprabon, sami alênggah wontên adatipun ingkang sampun kalampahan”.

Artinya: Di waktu pukul sepuluh, yang terhormat Kangjeng Susuhunan keluar datang di Pendapa Ageng, duduk di Singgasana, kakinya menghadap ke arah barat, beralaskan kain baludru berwarna merah berendakan gemerlap, pakai-pakaian Raja mahkota berwarna biru muda, pakaian Raja baju dari kain baludru berwarna hitam, memakai bintang Kerajaan, memakai pengikat dari sutra halus berwarna hitam, pakaian Raja celana dari kain baludru hitam, berendakan emas berselang-seling, memakai sepatu (selop) yang berenda berkilau/gemerlap, para wanita membawa upacara Kerajaan, semua duduk di tempat biasanya yang sudah berjalan.

Dijelaskan bahwa upacara Garebeg Mulud merupakan upacara yang berbeda dengan upacara garebeg lainnya. Seperti yang dijelaskan dalam kutipan di bawah ini:

..Nanging garêbêg têtiga, Mulud ingkang botên panuju ing taun Dal, utawi Garêbêg Siyam, Garêbêg Bêsar, garêbêg tetiga wau dados satunggal kemawon, sabab pakurmatanipun tuwin samukawisipun sami botên wontên sanèsipun, amung Garêbêg Mulud taun Dal punika ingkang sanès.

Artinya : Tetapi Garebeg ketiga, Mulud yang tidak di tahun Dal atau Garebeg Pasa, Garebeg Besar, Garebeg tadi menjadi satu saja, karena penghormatan juga semuanya sama tidak ada perbedaannya, hanya Garebeg Mulud tahun Dal inilah yang berbeda.

Menurut sampel di atas, isi dari naskah SGM sangat menarik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kelihatannya Garebeg Mulud merupakan acara menarik bagi masyarakat, sehingga mendapat pernghormatan tersendiri. Hingga sekarang, perayaan Garebeg Mulud masih menarik perhatian masyarakat dan para peneliti. Hal ini terbukti dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Perayaan Garebeg Mulud atau Sekaten, namun diluar penelitian pada bidang kajian filologis. Naskah SGM sudah dialihaksarakan oleh Dra. Mulyani, setelah diteliti ternyata masih ada kesalahan dalam alihaksara tersebut.

Penjelasan di atas dapat dijadikan tolok ukur mengapa naskah SGM harus dikaji lebih lanjut, baik secara filologis maupun isinya, mengingat masih banyak permasalahan-permasalahan yang ada di dalam teks yang perlu dianalisis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian teks SGM adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana teks dari naskah SGM yang dipandang benar, bersih dari kesalahan?

2. Bagaimanakah prosesi dan makna simbolis pada upacara Garebeg Mulud PB VII yang terkandung dalam naskah SGM?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian terhadap SGM yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Menyajikan dan memperoleh teks SGM yang dipandang benar, bersih dari

kesalahan.

2. Mengungkapkan prosesi dan makna simbolis upacara Garebeg Mulud pada masa PB VII yang terkandung di dalam teks SGM.

D. Batasan Masalah

Pembahasan yang dikaji dari naskah ini sangat beragam. Untuk itu diperlukan adanya batasan masalah, supaya tidak terjadi pelebaran pembahasan dalam penelitian ini. Batasan masalah dapat dilihat dari salah satu sudut pandang, yaitu disiplin ilmu yang digeluti oleh peneliti. Naskah ini dapat dikaji dalam

berbagai ilmu diantaranya dalam ilmu sastra, filsafat, semiotik, sintaksis, filologi, dan lainnya. Banyaknya masalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini dan latar belakang disiplin ilmu peneliti sangat mempengaruhi penelitian ini. Bidang ilmu peneliti adalah bidang filologi, maka dari itu penelitian ini lebih menekankan kajian filologi tradisional dan kajian isi dalam teks SGM yang tersimpan di Reksa Pustaka Pura Mangkunegaran, Surakarta. Filologi tradisional mengupas permasalahan melalui cara kerja filologis, sedangkan kajian isi mendeskripsikan prosesi, serta makna simbolis dalam upacara Garebeg Mulud tahun Dal pada masa pemerintahan Kangjeng Paku Buwana VII yang terkandung dalam teks SGM.

E. Landasan Teori 1. Pengertian Filologi

Filologi adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memahami kebudayaan suatu bangsa melalui teks-teks tertulis di dalam naskah-naskah klasik (Bani Sudardi, 2003: 7). Sudibyo (2007: 107) menyatakan bahwa secara etimologis, filologi berarti ketertarikan dan keterpesonaan terhadap kata. Hal ini sejalan dengan pendapat Siti Baroroh Baried et al., (1994:1) yang menjelaskan bahwa kata filologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani philologia yang terdiri dari dua kata yaitu philos yang berarti “cinta” dan logos yang berarti “kata”. Sehingga filologi dapat diartikan sebagai “cinta kata” atau “senang bertutur”, yang kemudian berkembang menjadi “senang belajar”, “senang ilmu”, dan “senang kesastraan” atau “senang kebudayaan”.

Menurut Hartini (2014: 3) filologi merupakan ilmu yang menyelidiki berbagai peninggalan nenek moyang masa lampau yang tertulis di atas kertas,

lontar, dluwang, kulit kayu, nipah dan sebagainya. Istilah filologi dalam sejarah perkembangannya mengalami perubahan dan perkembangan, menurut Edwar Djamaris (2002: 3) Pengertian filologi adalah suatu ilmu yang objek penelitiannya adalah naskah-naskah lama.

Bani Sudardi (2003: 7) menyatakan bahwa filologi merupakan suatau disiplin ilmu yang bertujuan untuk memahami kebudayaan suatu bangsa melalui teks-teks yang tertulis di dalam naskah-naskah klasik. Filologi dalam arti luas adalah ilmu yang mempelajari segala segi kehidupan di masa lalu seperti yang ditemukan dalam tulisan dan di dalamnya tercakup bahasa, sastra, adat istiadat, hukum, dan lain sebagainya (Achadiati Ikram, 1997: 1). Pengertian filologi dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mengkaji bahasa, sastra, dan budaya dari masa lalu yang terkandung di dalam sebuah teks yang bertujuan untuk mengungkapkan makna dan isi dari sebuah naskah. Dengan melakukan pengkajian filologi, bangsa yang memiliki naskah tersebut dapat mengtetahui latar belakang budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup, kepercayaan, dan adat-istiadat (Panuti Sudjiman, 1995: 97).

2. Objek Filologi

Objek penelitian filologi adalah naskah dan teks. Siti Baroroh Baried et al., (1994: 57) berpendapat bahwa naskah pada umumnya berupa buku atau bahan tulisan tangan (handscrift atau manuscrift) dengan memakai daun, lontar, dluwang, kulit kayu, rotan, bambu, dan kertas. Teks sendiri memiliki arti kandungan atau muatan naskah berupa abstrak yang hanya dapat dibayangkan saja dan memuat berbagai ungkapan pikiran serta perasaan penulis yang disampaikan kepada pembacanya. Teeuw, A. (1984: 253) memiliki pendapat tentang naskah

dan teks. Naskah akan dipakai dalam arti manuskrip, tulisan tangan : versi adalah wujud sebuah karya, sedangkan istilah teks dipakai secara umum untuk wujud sebuah tulisan.

Istilah teks dan naskah memiliki makna yang berbeda dalam istilah filologi. Menurut Bani Sudardi (2003: 10) Istilah teks menunjukkan sesuatu yang abstrak, sedangkan naskah merupakan sesuatu yang konkret. Dapat disimpulkan bahwa filologi mempelajari kebudayaan masa lalu melalui teks-teks tertulis, yang ditulis di suatu bahan yang disebut dengan naskah. Teks yang berasal dari masa lalu tertulis di dalam sebuah naskah yang memiliki nilai budaya dapat disebut sebagai objek penelitian filologi.

Sarjana barat pada masa lalu menekankan bahwa teks Indonesia berguna untuk dipelajari karena mungkin dalam teks mengandung informasi penting yang bermanfaat bagi ahli sejarah, antropolog, linguis, maupun mahasiswa teologia (Robson, S.O, 1994: 7).

3. Langkah Kerja Penelitian Filologi

Edwar Djamaris (2002: 9) membagi langkah kerja penelitian filologi ke dalam 6 tahapan, meliputi inventarisasi naskah (pengumpulan data), deskripsi naskah, pertimbangan dan pengguguran naskah, dasar-dasar penentuan naskah yang asli (autografi) atau naskah yang berwibawa, transliterasi naskah, suntingan teks. Menurut Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa), langkah kerja penelitian filologi terdiri atas: penentuan sasaran penelitian, inventarisasi naskah, observasi pendahuluan, penentuan naskah dasar, transliterasi naskah dan penenerjemahan teks. Sedangkan langkah kerja penelitian filologi dalam kumpulan makalah filologi menurut Edi S. Ekadjati (1992: 1-8), terdiri dari

inventarisasi naskah, deskripsi naskah, perbandingan naskah, pemilihan teks yang akan diterbitkan, ringkasan isi naskah, alih aksara, dan penyajian teks. Dalam praktiknya penanganan naskah SGM menggunakan langkah kerja menurut Edwar Djamaris, yang dikombinasikan dengan langkah kerja menurut Manassa. Terdapat modifikasi dengan tidak menggunakan langkah perbandingan naskah dalam penanganan naskah, mengingat naskah SGM merupakan naskah tunggal dan tidak ada naskah lain yang bisa digunakan untuk perbandingan. Langkah perbandingan naskahyang tidak digunakan berupa pertimbangan dan pengguguran naskah, dasar-dasar penentuan naskah yang asli (autografi) atau naskah yang berwibawa, dan penentuan naskah dasar.

Langkah kerja penelitian filologi dalam naskah SGM dijelaskan secara terperinci, sebagai berikut :

a. Penentuan Sasaran Penelitian

Pemilihan naskah sebagai objek kajian diperlukan mengingat jenis naskah sangat beragam, sehingga seorang peneliti harus menentukan sasaran penelitian sebagai langkah awal dalam penelitian. Secara umum jenis, isi, bentuk, bahasa, aksara, alas penulisan, dan asal naskah berbeda-beda. Berdasarkan aksara penulisan ada naskah yang bertuliskan huruf Arab, Jawa, Bali, Sasak, pegon, makasar dan Batak. Penggunaan Bahasa juga beragam, menggunakan bahasa Jawa, Sunda, Makasar, Minangkabau, Bugis dan Banjar. Adapula naskah yang ditulis pada kertas, kulit kayu, atau rotan dan daun lontar. Dari segi bentuk, naskah dibedakan menjadi dua yaitu berbentuk puisi dan berbentuk prosa. Keragaman pada isi naskah juga dijumpai, diantaranya sejarah atau babad,

kesusastraan, ajaran atau piwulang, adat istiadat, roman, cerita dongeng, agama, cerita wayang, primbon, silsilah, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penentuan sasaran penelitian yang ingin diteliti menjadi terbantu. Sasaran yang dipilih oleh peneliti adalah naskah bertuliskan Jawa carik (manuscripts) yang ditulis pada kertas, berbentuk prosa atau gancaran dan berisi tentang adat istiadat yang dilakukan oleh Kraton Surakarta Hadiningrat. Bentuk tersebut telah terangkum secara menyeluruh di dalam naskah SGM.

b. Inventarisasi Naskah

Inventarisasi naskah dilakukan melalui metode pustaka, seperti yang diungkapkan oleh Edwar Djamaris (2002: 10) bahwa “pengumpulan data itu dilakukan dengan metode studi pustaka”. Inventarisasi naskah dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pertama mendata naskah di katalog-katalog naskah yang terdapat di tempat-tempat penyimpanan naskah baik di museum maupun perpustakaan, kemudian mengumpulkan naskah SGM yang berjudul sama dan sejenis. Hasil dari pendataan dan pengumpulan naskah SGM kemudian dijadikan sebagai objek penelitian.

Inventarisasi yang dilakukan pada naskah SGM melalui 9 (sembilan) katalog berikut :

1. Javanese Language Manuscripts of Surakarta Central Java A Preminary Descriptive catalogus Volume I, II, dan III ( Nancy K. Florida, 1994),

2. Descriptive Catalogus of the Javanese Manuscripts and Printed Book in the Main Libraries of Surakarta and Yogyakarta (Girardet-Sutanto, 1983),

3. Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 1 Museum Sana Budaya Yogyakarta ( T. E Behrend, 1990),

4. Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 2 Keraton Yogyakarta (T. E Behrend et al., 1994),

5. Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 3A dan 3B (Edy Sedyawati, et al., 1998),

6. Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Lindstay, 1994).

7. Katalog Naskah Carik Koleksi Museum Radya pustaka Surakarta 8. Katalog Naskah Sasanapustaka Karaton Surakarta

9. Katalog Naskah Pura Mangkunegaran Surakarta.

Berdasarkan kesembilan katalog yang disebutkan di atas, tidak ditemukan judul yang sama atau serupa dengan naskah SGM, sehingga dapat disumpulkan bahwa naskah SGM merupakan naskah tunggal.

c. Observasi Pendahuluan

Peneliti Setelah mendapatkan hasil dari inventarisasi naskah diberbagai katalog, kemudian melakukan observasi untuk mengecek keberadaan naskah dan keadaan naskah. Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan dengan pancaindra sebagai alat bantunya untuk mendapatkan data penelitian (Burhan Bungin, 2008: 115). Observasi pendahuluan dapat dilakukan dengan cara mengecek data secara langsung ke tempat koleksi naskah sesuai dengan informasi

yang diungkapkan oleh katalog. Tempat koleksi naskah SGM adalah Reksa pustaka Pura Mangkunegaran. Setelah didapatkan objek yang dimaksud yaitu SGM, kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan naskah atau identifikasi naskah.

d. Deskripsi Naskah

Deskripsi naskah menurut Emuch Hermansoemantri (1986: 2) ialah uraian ringkas naskah secara terperinci. Deskripsi naskah wajib dilakukan untuk mengetahui informasi tentang naskah dan sejauh mana isi mengenai naskah yang dijadikan data penelitian. Deskripsi naskah merupakan sarana untuk memberikan informasi tentang judul naskah, tempat penyimpanan naskah, asal naskah, keadaan naskah, ukuran naskah, tebal naskah, keadaan naskah, nomor naskah, tempat penyimpanan naskah, asal naskah, keadaan naskah, ukuran naskah, tebal naskah, jumlah baris setiap halaman, huruf,aksara, tulisan, cara penulisan, bahan naskah, bahasa naskah, bentuk teks, umur naskah, pengarang atau penyalin, asal-usul naskah, fungsi sosial naskah, serta ikhtisar teks atau cerita.

Deskripsi naskah dapat dilakukan apabila peneliti dapat bertemu langsung dengan naskah yang dijadikan sebagai data penelitian. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengecek data dan mendapatkan informasi valid secara langsung mengenai naskah.

e. Transliterasi

Transliterasi menurut Edwar Djamaris (2002: 19) merupakan suatu penggantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Panuti Sudjiman (1995: 99) menyatakan bahwa transliterasi merupakan penggantian suatu huruf dalam teks dengan huruf yang lainatau lebih dikenal dengan nama alih

aksara. Dua tugas pokok yang harus dilakukan peneliti dalam melakukan transliterasi yaitu menjaga keaslian bahasa khususnya dalam hal penulisan kata dan menyajikan teks sesuai dengan pedoman ejaan yang berlaku. Tugas tersebut bertujuan untuk melindungi dan menjaga keabsahan data mengenai bahasa yang digunakan dalam naskah serta memudahkan pembaca untuk memahami teks.

Penyajian bahan transliterasi haruslah lengkap, supaya dalam penelitian mudah dibaca dan dipahami. Penyusunan kalimat dalam transliterasi harus jelas disertai tanda-tanda baca, pembagian alinea dan bab yang diteliti dan disesuaikan dengan ejaan yang berlaku supaya mempermudah dalam kegiatan pengolahan data. Digunakan beberapa kamus dalam kegiatan transliterasi untuk menyesuaikan ejaan bahasa Jawa yang berlaku saat ini, yakni Bausastra Jawa karangan W. J. S. Poerwodarminta tahun 1939 dan Kamus Basa Jawa (Bausastra Jawa) karangan Tim Penyusun Balai Bahasa Yogyakarta tahun 2001.

f. Suntingan Teks dan Aparat Kritik

Suntingan teks merupakan hasil kritik teks yang disajikan dalam bentuk asli berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam naskah yang telah bersih dari kesalahan. Kata kritik berasal dari bahasa Yunani krites artinya “seorang hakim”. Kritik teks memberikan evaluasi terhadap teks, meneliti dan menempatkan teks pada tempatnya yang tepat. Kegiatan kritik teks bertujuan untuk mengembalikan teks ke bentuk aslinya (constitutio textus) sebagaimana diciptakan oleh penciptanya (Siti Baroroh Baried et al.,1994: 61). Metode yang tepat digunakan dalam kritik teks adalah metode edisi standar. Metode edisi standar digunakan apabila naskah tidak ada pembanding atau merupakan naskah tunggal (Bani Sudardi, 2003: 60). Metode standar digunakan karena isi naskah merupakan cerita

biasa, bukan dianggap sebagai cerita suci atau penting dalam keagamaan atau sejarah, sehingga teks tidak perlu diperlakukan secara khusus atau istimewa (Edwar Djamaris, 2002: 24).

Hasil kritik teks kemudian dimasukkan ke dalam suntingan teks dengan cara memasukkan varian-varian yang terdapat dalam teks ke dalam aparat kritik (Bani Sudardi, 2003: 58). Suntingan teks SGM tidak disajikan dalam bentuk aksara asli teks lagi melainkan sudah dalam bentuk aksara latin. Penyajian dalam bentuk latin dilakukan supaya mempermudah pembaca untuk memahami isi teks. Aparat kritik atau apparatus criticus merupakan catatan pembetulan varian-varian atau keterangan hasil kerja perbandingan naskah yang tempatnya biasa berada di bawah teks atau di bawah terjemahan (Edi S. Ekadjati, 1992: 6). Menurut Edwar Djamaris (2002: 8) Kelainan bacaan berupa kata-kata yang salah atau bacaan yang salah di dalam naskah juga ditampilkan dalam aparat kritik. Aparat kritik merupakan suatu pertanggungjawaban ilmiah atas suntingan filologis (Bani Sudardi, 2003: 58).

Wujud Kelainan bacaan tersebut dapat berupa Korupsi atau bagian naskah yang rusak, penambahan, pengurangan, perbedaan bacaan, kekhasan bacaan hanya dalam satu tempat saja, huruf yang seharusnya ditulis ganda hanya ditulis satu (Haplografi), penulisan ganda, penghilangan satu baris teks, saut de meme au de meme (kelewatan akibat adanya dua kata yang sama dalam satu baris/bagian) yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh penulis (Bani Sudardi, 2003: 56).

g. Terjemahan

Terjemahan merupakan suatu pengalihan makna yang sepadan dalam hal isi dan bahasa dengan cara mengalihkan teks sumber ke teks bahasa sasaran yang dilakukan secara lengkap dan terperinci. Pengalihan makna dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pemahaman terhadap isi teks dari suatu naskah,

sehingga masyarakat yang tidak menguasai bahasa naskah aslinya tetap dapat mempelajari dan menyebarluaskan naskah (Darusuprapta, 1984: 27).

Seorang peneliti dalam melakukan penerjemahan memiliki potensi berbeda dengan peneliti lainnya. Hal tersebut terjadi karena peneliti memiliki kemampuan dalam menemukan makna yang belum diketahui artinya dengan pasti secara tepat dari sebuah kata ( Edy Sedyawati, 1998: 3).

Metode penerjemahan isi atau makna digunakan dalam penelitian ini karena teks SGM berbentuk prosa, sehingga dapat mempermudah dalam penyampaian kandungan isi atau makna dari teks SGM. Penerjemahan naskah SGM juga dilakukan untuk mempermudah masyarakat luas yang tidak mengerti aksara jawa untuk membaca, memahami, dan menikmati teks SGM, maka dari itu diperlukan adanya terjemahan dari bahasa jawa ke dalam bahasa indonesia. 4. Pengertian Upacara Adat dan Garebeg Mulud

Upacara merupakan suatu perayaan yang diselenggarakan karena adanya suatu peristiwa penting (Sudarmanto, 2008: 378). Kata “adat” dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (2007) memiliki makna aturan atau konvensi yang telah ada sejak jaman nenek moyang, sedangkan kata “istiadat” berarti kebiasaan. Adat istiadat dapat dikatakan sebagai aturan di masyarakat sejak masa lampau yang mengikat dan menjadi suatu kebiasaan. Upacara adat dapat disimpulkan sebagai suatu perayaan yang selalu diadakan karena adanya peristiwa penting yang telah ada di masyarakat sejak jaman dahulu dan menjadi suatu aturan yang mengikat hingga sekarang.

Upacara adat bisa disebut juga dengan selamatan karena di dalamnya diadakan doa-doa yang bertujuan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan

kepada Tuhan YME. Ani Rostiyati, et al., (1994/1995: 1) menyatakan bahwa aktivitas upacara atau selamatan merupakan salah satu usaha manusia sebagai jembatan yang menghubungkan antara dunia bawah (manusia) dengan dunia ritus atas (makhluk halus/Tuhannya) dengan harapan leluhur, roh halus dan Tuhannya akan memberikan berkah keselamatan di dunia. Selamatan adalah versi Jawa dari upacara keagamaan yang paling umum di dunia karena melambangkan kesatuan mistis dan sosial dari mereka yang ikut hadir di dalam kegiatan tersebut (Geertz, Clifford, 1989: 13).

Upacara adat yang masih ada hingga sekarang salah satunya adalah upacara Muludan atau Garebeg Mulud. Upacara Garebeg Mulud merupakan upacara yang digunakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap tanggal 12 Maulud yang ditandai dengan keluarnya Gunungan Raja yang di iring dari Keraton hingga pada akhirnya didoakan dan dibagikan kepada masyarakat di depan Masjid Agung. 12 mulud: hari yang menurut konvensi, nabi dilahirkan da meninggal dunia, muludan tersebut disebut dengan slametan (Geertz, Clifford, 1989: 105). Upacara Garebeg Mulud ini masih diselenggarakan hingga sekarang di tiga keraton, yakni Keraton Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon.

Ada sejarah lisan yang mewartakan bahwa dahulu kala para raja Jawa selalu menyelenggarakan selamatan kerajaan (dalam bahasa Jawa disebut wilujengan nagari) setiap tahun baru dengan sebutan rajawedha, memiliki makna kitab suci raja atau kebajikan raja (B. Soelarto, 1993: 9). Herry Lisbijantoro (2013: 38) menyatakan bahwa Garebeg Mulud sebenarnya merupakan penyempurnaan dari upacara rajawedha (dalam agama Hindu), yang bertujuan

untuk memohon berkah serta keselamatan dari para dewa untuk kerajaan dan penduduk kerajaan supaya terhindar dari wabah penyakit yang dilakukan setiap awal tahun. Tujuan dari upacara kurban adalah untuk memohon keselamatan, perlindungan untuk raja dan rakyatnya kepada Tuhan YME.

Banyak orang menyebut Garebeg Mulud dengan sebutan sekaten. Garebeg mulud dan sekaten memang dilaksanakan dalam bulan yang sama rabiulawal, akan tetapi keuda acara tersebut pelaksanaannya berbeda hari, namun saling berkaitan. Garebeg Mulud merupakan acara pengeluaran hajad dalem berupa Gunungan dalem yang dilaksanakan pada tanggal 12 Rabiulawal tahun Dal untuk memperingati kelahiran dan kematian nabi Muhammad SAW. Sekaten merupakan acara untuk memeriahkanperingatan kelahiran dan kematian Nabi Muhammad SAW berupa keramaian di alun-alun yang diadakan selama 7 hari sebelum tanggal 12 rabiulawal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat B. Soelarto (1993: 12) yang menyatakan bahwa “Sekaten merupakan sebutan untuk perayaan dan keramaian selama seminggu sebelum hari kelahiran nabi dalam bulan rabiulawal”.

5. Simbolisme

Kata simbol sendiri berasal dari bahasa Yunani “Symbolon” yang berarti ciri atau tanda yang memberikan sesuatu kepada seseorang (Suwardi Endraswara, 2012: 171). Simbol digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pesan tentang aturan seperti pesan-pesan agama, nilai-nilai budaya, norma-norma yang ada di dalam masyarakat supaya dapat dijalankan dan tetap dilestarikan.

Simbol atau lambang menurut Budiono Herusatoto (2008: 18) adalah “sesuatu hal atau keadaan yang merupakan pengantara pemahaman terhadap

obyek”. Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa simbol merupakan sesuatu hal yang digunakan sebagai perantara untuk memahami suatu obyek. Sebagai contoh, apabila dalam suatu upacara kita memakai sesaji berupa gula dan kelapa, gula dan kelapa dijadikan sebuah simbol dari keberanian dan kesucian. Ada 3 teori makna yang menerangkan perilaku manusia berdasarkan teori simbolik, yakni :

a) Seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu didasarkan pada makna yang ada didalam sesuatu tersebut, b) Makna sesuatu muncul jika hal tersebut berada di lingkungan interaksi manusia, c) Seseorang akan memegang makna tersebut untuk dijadikan referensi dan interpretasi jika orang tersebut berhadapan dengan orang lain (Jonathan Sarwono, 2006: 198).

Upacara adat mengandung simbolisme yang sangat menonjol karena pada dasarnya simbolisme dalam masyarakat tradisional merupakan upaya pendekatan manusia kepada Tuhannya yang mengatur kehidupan manusia dan membawakan pesan religi kepada generasi mendatang yang selalu dilaksanakan (Budiono Herusatoto, 2008: 48-49). Oleh karena itu, upacara adat akan tetap dilaksanakan hingga nanti oleh generasi penerusnya walaupun dalam pelaksanaannya terdapat sedikit perbedaan. Simbolisme yang ada dalam upacara adat tidak terbentuk dengan sendirinya, namun terbentuk melalui pengalaman dan kebiasaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Suwardi Endraswara (2012: 171) yang menyatakan bahwa Simbol-simbol tersebut merupakan ciri dari keseluruhan tingkah laku dan pemikiran manusia, sehingga manusia disebut sebagai animal symboliticum.

Dalam budaya Jawa, bentuk-bentuk simbolisme sangat beragam dalam segala hal dan dalam segala bidang. Bentuk-bentuk simbolisme itu menurut Budiono Herusatoto (2008: 155-156) dikelompokkan dalam 3 macam tindakan,

yaitu a) tindakan simbolis dalam religi, b) tindakan simbolis dalam tradisi, c) tindakan simbolis dalam kesenian.

Prosesi upacara Garebeg Mulud PB VII di naskah SGM mengandung simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut tidak dapat dibaca secara langsung melainkan harus melalui pemahaman. Seperti gunungan yang jika dipelajari dapat diartikan sebagai perwujudan simbol.

6. Penelitian yang Relevan dengan Penelitian Naskah SGM

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Perayaan Garebeg Mulud maupun Sekaten yaitu :

(a) Unsur-Unsur Agama Islam dalam Adat Garêbêg Mulud di Karaton Kasunanan Surakarta oleh Suwito, pada tahun 1992. (020. Uns. Suw. 92). Penelitian ini memaparkan tentang pelaksanaan Adat Garebeg di Kraton Kasunanan Surakarta baik Adat Garebeg Besar, Pasa, maupun Garebeg Mulud. menjelaskan juga tentang perayaan Sekaten sebagai media Dakwah Islam, memandang Selamatan Gunungan dari sudut Agama Islam, dan usaha-usaha lembaga Islam dalam menanamkan ajaran Islam dalam adat Garebeg Mulud.

(b) Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Grebeg Maulud di Kraton Surakarta. Skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. 2010. Santoso.

Penelitian ini secara umum membahas tentang latar belakang adanya Tradisi Garebeg Maulud di Kraton Surakarta, prosesi dan Ritual Upacara Garebeg Mulud secara lengkap, dan juga membahas tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam masing-masing Gunungan. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam

barang-barang yang dijual dalam perayaan sekaten juga dibahas dalam penelitian ini.

(c) Tinjauan Secara Filosofis Terhadap Makna Simbol Upacara Gunungan Dalem Sekaten Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. 2008. Nunik Umiyati (085.Tin. Nun).

Penelitian ini menjelaskan secara umum mengenai pengertian, bentuk, dan fungsi Upacara dan Simbol. Selain itu gambaran umum Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tentang Kondisi Ekonomi, Keagamaan, serta Sejarah atau lambang bangunan-bangunan keraton. Dijelaskan pula tentang gambaran umum dalam upacara Gunungan Sekaten baik selama persiapan, prosesi maupun makna serta memaparkan dimensi simbol dalam gunungan sekaten, secara dimensi simbol, ketuhanan,dan Kemanusiaan.

F. Data dan Sumber Data

Data merupakan hasil dari sebuah sumber data, berupa naskah dan teks. Data yang diperoleh dari penelitian merupakan data empiris yang valid (Sugiyono, 2014: 2). Data penelitian dapat digunakan sebagai data primer dan sekunder karena SGM merupakan naskah tunggal. Data dalam penelitian ini adalah naskah dan teks SGM dengan nomor katalog H42. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder untuk menunjang penelitian. Data sekunder terbagi menjadi dua yakni bahan pustaka dan hasil wawancara, keduanya terkait tradisi Garebeg Mulud. Naskah yang bersih dari kesalahan menjadi sumber data untuk analisis isi.

Sumber data adalah sesuatu yang dapat menghasilkan data dan merupakan tempat dari data tersebut dihasilkan. Tanpa adanya sumber data, tidak akan diperoleh sebuah data (Sutopo, 2002: 49). Sumber data dalam penelitian ini berupa tempat dan narasumber (informan). Tempat dalam sumber data penelitian ini adalah penyimpanan naskah SGM Reksa Pustaka Pura Mangkunegaran Surakarta. Narasumber dalam penelitian ini adalah Budayawan yakni KGPH. Dipokusumo. Data yang ingin didapat dari narasumber berupa informasi mengenai prosesi upacara Garebeg Mulud yang dapat dijadikan sebagai data sekunder untuk kajian isi.

G. Metode dan Teknik 1. Bentuk dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian filologi. Penelitian filologi menggunakan objek kajian berupa manuskrip (naskah tulisan tangan) dengan mendasarkan pada pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis menggunakan pendekatan kualitatif yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi (Moleong, Lexy J., 2014: 6).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan, menuliskan, melukiskan, melaporkan objek penelitian pada saat ini berdasarkan data yang ditemukan melalui pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Sutopo (2002: 111) penelitian ini mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai gambaran keadaan tentang

apa yang sebenarnya terjadi berdasarkan data yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada pengumpulan data kualitatif yang berupa informasi kualitatif yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Kebenaran menurut penelitian kualitatif bergantung pada dunia realitas empirik dan konsensus dalam masyarakat ilmuwan (S. Nasution, 1996: 6). Dalam penelitian kualitatif peneliti berbaur menjadi satu dengan yang diteliti sehingga peneliti dapat memahami persoalan dari sudut pandang yang diteliti itu sendiri (Jonathan Sarwono, 2006: 194).

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik content analysis dan wawancara. Teknik content analysis ini mencatat isi penting tentang makna yang tersirat tidak sekedar mencatat makna yang tersurat dalam dokumen atau arsip (Yin dalam Sutopo, 2002 : 69-70). Secara teknis content analysis mencakup upaya: a) klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, b) menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi, dan c) menggunakan teknik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi (Noeng Muhadjir, 2000: 68).

Content analysis menggunakan arsip dan dokumen sebagai sumber data pokok dalam penelitian kesejarahan, terutama untuk mendukung proses interpretasi dari setiap peristiwa yang diteliti (Sutopo, 2002: 69). Sumber data dalam penelitian ini berupa naskah dan teks SGM serta teks yang telah bersih dari kesalahan.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dengan langkah-langkah sebagai berikut (a) membaca beberapa katalog naskah yang tersimpan di

perpustakaan atau museum yang ada, (b) mendatangi beberapa tempat lokasi yang memiliki koleksi naskah baik koleksi pribadi maupun koleksi naskah umum (dijaga) kemudian mendaftar judul, (c) mengecek dan memastikan kebenaran naskah ke lokasi penyimpanan naskah dan mengadakan pengamatan untuk memastikan keberadaan naskah ke lokasi penyimpanan naskah dan mengadakan pengamatan, (d) menemui naskah yang dimaksudkan yaitu naskah SGM, selanjutnya mengambil gambar naskah SGM dengan kamera digital tanpa menggunakan blits supaya tidak merusak naskah, (e) mentransfer data ke dalam komputer melalui program ACDsee photo Manager 21 dan Microsoft Office Picture Manager Setelah semua data diperoleh (f) melakukan pengeditan dengan menggunakan Program Photoscape supaya gambar terlihat jelas, (g) data dipindah ke Microsoft Office 2007 untuk dijadikan bahan pengkajian filologis dan kajian isi, (h) setelah itu mencari data sekunder dengan mengumpulkan referensi (buku-buku, jurnal, makalah, artikel) tentang Garebeg Mulud.

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (tidak terstruktur). Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh penjelasan untuk mendapatkan data penelitian tanpa menggunakan pedoman wawancara, melalui cara tanya jawab dengan sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan (Burhan Bungin, 2008: 108). Sugiyono (2014: 233) menyatakan bahwa wawancara tak berstruktur (unstructrured interview) adalah kegiatan wawancara yang dilakukan secara bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara yang sudah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan sebuah data. Wawancara mendalam atau tidak berstruktur dilakukan dengan budayawan yakni KGPH Dipokusumo pada tanggal 28 April 2016 di

Ruang Dosen Hubungan Internasional Universitas Slamet Riyadi. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam tentang objek penelitian yang belum dimengerti oleh peneliti yaitu Garebeg Mulud.

3. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data yang dilakukan menggunakan teknik penyuntingan naskah tunggal yang sesuai dengan kajian filologis. Objek penelitian berupa naskah tunggal, dengan menggunakan analisis berupa edisi standar. “Metode standar adalah metode yang biasa digunakan dalam penyuntingan teks naskah tunggal” (Edwar Djamaris, 2002: 24). Digunakannya edisi standar dalam penelitian ini, karena isi dalam naskah SGM ini dianggap sebagai hal yang biasa dan bukan merupakan sesuatu yang dianggap suci atau sakral. Namun, langkah kerja dengan menggunakan perbandingan naskah dan dasar-dasar penentuan naskah dasar yang akan ditransliterasi tidak berlaku dalam penggarapan naskah tunggal ini.

Menurut Edwar Djamaris (2002: 24), hal-hal yang perlu dilakukan dalam edisi standar antara lain, yaitu :

1. mentransliterasi teks

2. membetulkan kesalahan teks 3. membuat catatan perbaikan 4. memberi komentar atau tafsiran

5. membagi teks menjadi beberapa bagian; dan 6. menyusun daftar kata-kata sukar.

Edisi standar ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan membaca teks.

Setelah memperoleh suntingan teks yang bersih dari kesalahan, kemudian dilanjutkan dengan analisis data kedua dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam KBBI (2007) interpretasi merupakan pemberian kesan, pendapat dan pandangan terhadap sesuatu. Analisis isi dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap isi yang terkandung di naskah atau teks. Jawaban atas tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini menggunakan simpulan akhir. Penarikan simpulan mengacu pada analisis data dengan menyajikan hasil dari suntingan teks yang telah bersih dari kesalahan dan isi teks yang telah ditelaah.

H. Sistematika Penulisan Dalam penelitian ini diuraikan sistematika berupa: I. Pendahuluan

Bab ini merupakan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, landasan teori, data dan sumber data, metode dan teknik, dan sistematika penulisan.

II. Analisis Data

Analisis Data merupakan bagian yang memaparkan hasil analisis dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian, yaitu mengenai kajian filologis dan kajian isi naskah SGM.

III. Penutup

Berisi kesimpulan dan saran, pada bagian akhir dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.