RENCANA PENGEMBANGAN TATA RUANG KOTA MALANG (Studi Kasus pada Revitalisasi Hutan Kota Malabar di BAPPEDA

Kota Malang)

Disusun untuk memenuhi tugas takehome Ujian Akhir Semester mata kuliah Perencanaan Tata Kota yang dibimbing oleh Bapak Mochamad Rozikin, MAP

Oleh : Hanna Syabrina 125030607111005

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR GAMBAR ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1 1.2 Rumusan Masalah 4 1.3 Tujuan4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5

2.1 Pembangunan Berkelanjutan 5 2.2 Tata Ruang 7

2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 8 2.4 Hutan Kota 9

2.5 Ruang Terbuka Hijau (RTH) 10

BAB III GAMBARAN UMUM 13

3.1 Kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Malang 13 3.2 Revitalisasi Hutan Kota Malabar 16

BAB IV PEMBAHASAN 21

4.1 Gap antara Teori dan Praktek 21 BAB V PENUTUP 24

5.1 Kesimpulan 24

5.2 Rekomendasi 25

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1 Design Hutan Kota Malabar 18

GAMBAR 3.2 Design Perencanaan Manajemen Drainase 18

GAMBAR 3.3 Design Pintu Masuk Utama 19

GAMBAR 3.4 Design Display Area 19

GAMBAR 3.5 Design Tempat Makan Burung 19

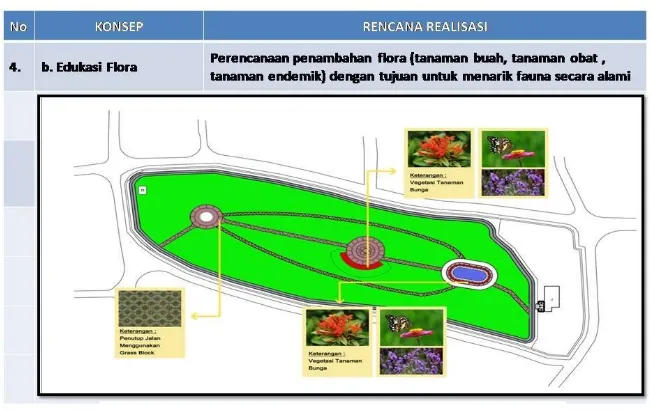

GAMBAR 3.6 Design Edukasi Flora 20

GAMBAR 3.7 Arboretum 20

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penataan ruang di negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi ruang darat, ruang udara, dan ruang laut termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya yang harus disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Kalimat tersebut mempunyai makna bahwa Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan,mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendai.

Kewenangan tersebut diwujudkan dalam peran serta pemerintah dari pusat sampai daerah untuk mengatasi berbagai masalah tata ruang wilayah di Indonesia. Permasalahan yang terlihat di Indonesia dan mempunyai implikasi besar adalah urbanisasi yang sangat besar dan tidak terkendali, serta dicirikan dengan pertambahan populasi secara konstan. Jumlah penduduk yang sangat besar itulah yang menyebabkan berbagai permasalahan kompleks lainnya seperti kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Hal tersebut berdampak pada manajemen ruang kota yang ada di Indonesia. Selain itu permasalahan bencana alam yang tinggi yang memerlukan suatu manajemen bencana melalui instrumen penataan ruang. Permasalahan lainnya adalah krisis pangan, energi, air dan perubahan iklim.

tata wilayah diatasi dengan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang memuat 112 kawasan dengan menetapkan pertimbangan utama yaitu regionalisasi dan pemerataan. Untuk permasalahan rawan bencana, hal yang dilakukan pemerintah adalah membuat manajemen bencana dalam tata ruang yang bertujuan menghapus secara keseluruan risiko bencana, mengurangi kerentanan serta meminimalisasi dampak dan kerugian. Sedangkan untuk menangani krisis pangan dilakukan dengan kebijakan pelestarian sawah abadi utnuk melindungi lahan-lahan sawah beririgrasi. Untuk mengatasi perubahan iklim diadakan upaya mitigasi dan adaptasi yang memberikan kontribusi nyata dalam reduksi emisi karbon. Selain berbagai permasalahan diatas, isu yang paling utama dalam tata ruang adalah pelaksanaan dan pengembangan dari pembangunan berkelanjutan.

Negara Indonesia yang masih merupakan negara berkembang dituntut untuk melaksanakan dan mengembangkan pembangunan berkelanjutan dalam ketataruangan wilayahnya. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu tantangan yang sangat besar bagi negara Indonesia karena pada dasarnya pembangunan berkelanjutan berangkat dari satu tujuan yaitu mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi semua, untuk saat ini, esok dan generasi yang akan datang. Kualitas hidup yang lebih baik tersebut diimplementasikan dalam bentuk peningkatan kualitas lingkungan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian maupun dalam proses pemeliharaan. Selain itu infrastruktur pekerjaan umum harus memenuhi karakteristik keseimbangan dan kesetaraan, berpandangan jangka panjang dan sistemik. Konsep pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dalam berbagai kebijakan penataan ruang wilayah di Indonesia. Diantarannya adalah mempertahankan dan mendorong peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap kawasan budidaya lainnya; mempertahankan kawasan konservasi terutama di kawasan perkotaan; mewujudkan eco city, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan setiap aspek penyelenggaraan kosntruksi.

(RTHKP). Pembangunan RTHKP berupa hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, taman wisata, tempat pemakaman, pekarangan, pertanian, dan perkebunan. Program tersebut tidak jauh beda dengan program yang diterapkan di masing-masing daerah di negara Indonesia. Komposisi RTH daerah yang baik adalah 30 persen dari wilayah daerah tersebut yang sebesar 20 persen merupakan RTH publik dan 10 persen merupakan RTH privat. Seperti yang diterapkan pada RTH Kota Malang. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik Kota Malang sampai saat ini masih sebesar 11,08% dan dituntut untuk mencapai 20% (sumber: wawancara dengan Bapak Dhonni Wahyu Wijaya,ST selaku pegawai di subidang Tata Ruang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang).

Kota Malang termasuk salah satu kota terbesar di negara Indonesia dari segi faktor ekonomi, demografi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), penyediaan infrastruktur, bertambahnya jumlah kendaraan dan lain-lain. Berbagai faktor tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan kota Malang dan membawa perubahan yang signifikan terhadap bentuk ketataruangan kota baik fisik dan non fisik. Saat ini, Kota Malang berkembang dengan pesat terbukti dengan berdirinya bangunan-bangunan dari beton di sepanjang kota Malang. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya infrastruktur kota tersebut tidak diimbangi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Akibatnya, lingkungan kota Malang menjadi rusak yaitu dengan bertambahnya polusi udara dan jumlah kendaraan yang tidak terkendali. Kemudian minimnya daerah resapan air, sehingga mengakibatkan kota Malang mengalami banjir ketika hujan lebat.

sejuk dan segar. Sebuah penelitian dari mahasiswa Brawijaya yang menemukan bahwa kerapatan pohon di Hutan Kota menunjang kemampuannya meresapkan air. Bagaimana jika suatu hutan kota dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH)? Tulisan ini membahas mengenai bagaimana kondisi real dari rencana revitalisasi Hutan Kota Malabar serta gap antara teori dan praktek dari hal tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

a. Bagaimana rencana tata ruang pemerintah daerah Kota Malang mengenai revitalisasi taman kota Malabar di Kota Malang?

b. Bagaimana gap antara teori dari rencana tata ruang pemerintah daerah Kota Malang dengan kondisi nyatanya atau prakteknya?

1.3 Tujuan

a. Untuk mengetahui rencana tata ruang pemerintah daerah Kota Malang mengenai revitalisasi taman kota Malabar di Kota Malang?

b. Untuk mengetahui gap antara teori dan rencana tata ruang pemerintah Kota Malang dengan kondisi nyatanya atau prakteknya.

BAB II

2.1 Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan (dalam laporan Our Common Future, 1987) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai suatu strategi pemanfaatan ekosistem alamiah serta segenap sumber daya yang ada di dalamnya sedemikian rupa,sehingga kapasitas fungsionalnya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia tidak terancam atau rusak”. Dalam UU No.32 tahun 2009 dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan (berwawasan lingkungan) adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup sertakeselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sedangkan menurut Emil Salim (dalam buku “Ekologi Industri”, karangan Ir. Philip Kristanto hal: 60) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan berencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambunganuntuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan berbagai pengertian diatas, maka bisa disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pada dasarnya Pembangunan Berkelanjutan memiliki tiga aspek utama dalam pemahamannya, yaitu pendekatan ekologis, pendekatan ekonomi dan pendakatan sosial. Ketiganya dapat dikatakan konsep utama Pembangunan Berkelanjutan. Pendekatan yang berhubungan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah pendekatan ekologis. Aspek ekologis menjadi sorotan karena keberlanjutan ekologis menjadi prasyarat untuk pembangunan dan keberlanjutan kehidupan. Berubahnya iklim dunia sejak 50 tahun terakhir akibat efek rumah kaca ditambah menurunnya kualitas tanah lahan untuk bercocok tanam karena Revolusi Hijau menjadi alasan utama mengapa aspek ekologis menjadi bagian utama dari pembangunan yang berkelanjutan. Adapun langkah-langkah berikut sebagai upaya menjamin keberlanjutan ekologis, yaitu:

a. Memelihara integritas tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan dibumi tetap terjamin dan sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pemulihan tanah, air, udara dan seluruh kehidupan berkelanjutan. Hal itu dapat dilakukan apabila 3 aspek berikut diperhatiakan, antara lain: daya dukung, daya asimilatif dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya terpulihkan.

b. Hindari konversi alam dan modifikasi ekosistem, kurangi konversi lahan subur dan kelola dengan buku mutu ekologis yang tinggi, dan limbah yang dibuang tidak melampaui daya asimilatifnya lingkungan.

c. Memelihara keanekaragaman hayati pada keanekaragaman kehidupan yang menentukan keberlanjutan proses ekologis. Terdapat tiga aspek keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman genetika, spesies, dan tatanan lingkungan.

d. Menjaga ekosistem alam dan area yang representatif tentang kekhasan sumberdaya hayati agar tidak dimodifikasikan.

e. Memelihara seluas mungkin area ekosistem yang dimodifikasikan untuk keanekaragaman dan keberlanjutan keanekaragaman spesies, konservatif terhadap konversi lahan pertanian’.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memellihara kelangsungan hidupnya. Menurut D.A. Tisnaamidjaja (1985), ruang dimaknai sebagai wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geomatris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak. Tata ruang atau dalam bahasa inggris “land use” adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007).

Tata ruang yang dalam wujud struktur ruang dan pola ruang di Indonesia disusun secara nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional) yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRW Propinsi) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Rencana tata ruang tersebut termasuk dari proses penataan ruang yang merupakan sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

ruang harus disusun dengan memperhatikan, dan atau menjadi acuan bagi, rencana pembangunan.

RTRW merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah baik tingkat nasional (RTRWN), provinsi (RTRWP) maupun RTRW kab/kota. Tujuan RTRW merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Dan yang terpenting adalah, RTRW menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang. Adapun fungsi dari RTRW itu sendiri diantaranya:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah

3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah 4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan pemerintah,

masyarakat, dan swasta

5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah

6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan

7. Acuan dalam administrasi pertanahan.

2.4 Hutan Kota

Ekosistem hutan kota tumbuh secara ekologis sesuai dengan lingkungan perkotaan, tetapi fungsinya meniru hutan alami. Hutan kota haruslah mampu mencapai kondisi optimum seperti hutan yang terbentuk dari peristiwa alam. Jadi, jika hanya terdiri dari kumpulan pohon yang berjejer atau tanaman yang ada di dalam pot, tidak dapat dikatakan sebagai hutan kota. Hutan kota harus berinteraksi langsung dengan lingkungannya (tanah dan air). Tumbuhan yang ada di dalamnya membentuk suatu asosiasi yang saling berinteraksi langsung dalam mencapai suatu keseimbangan. Menurut Fakuara et. al. (dalam Irwan, 2005: 59), hutan kota merupakan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya berbagai macam vegetasi berkayu di kawasan perkotaan, dan dapat memberi manfaat kepada lingkungan dan penduduk kota dalam proteksi, estetika, rekreasi, dan sebagainya.

Bentuk hutan kota dapat dibagi menjadi tiga diantaranya adalah :

a) Berbentuk bergerombol atau menumpuk adalah hutan kota dengan komunitas tumbuh-tumbuhannya terkonsentrasi pada suatu areal dengan jumlah tumbuh-tumbuhannya minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan.

b) Berbentuk menyebar yaitu hutan kota yang tidak mempunyai pola tertentu, dengan komunitas tumbuh-tumbuhannya tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil. c) Berbentuk jalur yaitu komunitas tumbuh-tumbuhannya tumbuh pada

lahan yang berbentuk jalur lurus atau melengkung, mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lainnya.

Hutan kota juga mempunyai berbagai fungsi yang sangat tergantung kepada bentuk dan struktur hutan kota serta tujuan perancangannya. Secara garis besar fungsi hutan kota dapat dikelompokkan menjadi:

a. Fungsi lansekap. Fungsi lansekap meliputi fungsi fisik dan fungsi sosial. b. Fungsi Pelestarian Lingkungan (ekologi)

c. Fungsi Estetika.

2.5 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

bentuk taman, halaman, areal rekreasi kota dan jalur hijau. Ruang Terbuka Hijau merupakan komponen utama dalam ekosistem suatu wilayah. Keberadaannya bertujuan untuk menjaga kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan kawasan yang didominasi oleh tumbuhan yang berfungsi sebagai perlindungan habitat tertentu, dan merupakan sarana lingkungan atau budidaya pertanian. Fungsi lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, serta meningkatkan kualitas landscape kota. Pemanfaatan ruang terbuka hijau berdasarkan fungsinya berupa pemanfaatan langsung, yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar,sejuk) dan pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan kelangsungan ketersediaan air dan tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dna fauna yang ada. Penataan ruang terbuka hijau juga mempunyai tujuan, diantaranya 1) mencapai tata ruang kawasan perkotaan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang dalam pengembangan kehidupan manusia; 2) meningkatkan fungsi kawasan perkotaan secara serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan lingkungan dengan tata kehidupan masyarakat; dan 3) mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial (UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

Macam-macam RTH menurut Gallion (1994, h.38) meliputi ruang bagi taman bermain yang aktif untuk anak-anak, pemuda dan orang dewasa. Konservasi alamiah baik di dalam maupun di luar kota. Konservasi ini dapat berbentuk jalur hijau, kebun binatang dan kebun botani. Taman ini untuk mengembalikan lingkungan alamiah kota, dan apabila lokasinya sesuai maka akan dipertahankan keberadaan hewan liar sejauh mungkin. Pelaku-pelaku pengelolaaan RTH menurut Sugandhi (2008, h.104) meliputi:

1. Pemerintah mengadakan pembangunan.

2. Swasta, sebagai pelaku ekonomi tidak berkewajiban melakasanakan RTH

Dalam pengembangan RTH terdapat program P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau) yakni langkah nyata pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah provinsi, kota, kabupaten dalam memenuhi ketetapan Undang-Undang Penataan Ruang, terutama terkait pemenuhan luasan RTH perkotaan dan perubahan iklim. P2KH merupakan inovasi program RTH berbasis komunitas.

1. Ruang terbuka hijau dengan skala kota; bersifat pasif (tidak dipakai untuk kegiatan) maupun aktif (untuk kegiatan wisata/rekreasi); bentuk memanjang (jalur) maupun mengelompok; dimanfaatkan untuk taman kota; kebun bibit; hutan kota; rekreasi; pasar bunga; jalur jalan; bantaran sungai; jalur sepanjang rel KA.

2. Ruang terbuka hijau dengan skala kota: bersifat pasif berfungsi khusus sebagai monumen; gerbang kota; penanda/identitas kawasan (landmark). 3. Ruang terbuka hijau dengan skala lingkungan: lingkungan perumahan

(perumahan kampung maupun pengembang); dimanfaatkan untuk interaksi sosial antar warga; keindahan lingkungan.

4. Ruang terbuka hijau dengan skala bangunan/tapak; halaman bangunan umum (perkantoran, hotel, restauran, pertokoan, dsb.) dan halaman rumah dengn tapak besar/sedang/kecil

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Malang

Ekosistem Kota Malang terdiri dari perumahan, kawasan perkantoran dan perdagangan, industri, hutan kota, ruang terbuka hijau, kebun, sawah, situ, dan sungai. Luasan total Kota Malang adalah 110,06 km2. Ekosistem kota Malang berdasarkan hasil analisis city green terkait dengan statistika tapak (site statistic), diketahui bahwa area penutupan lahan kota (urban land use) memiliki persentase luasan 51% atau 5609,9 ha dari luasan total kota; area pertanian 22% atau 2420,9 ha; ruang terbuka 4% atau 439,9 ha; semak 1% atau 110 ha; kanopi pohon 4% atau 440 ha; dan badan air 1%. Lahan kota tersebut meliputi, kawasan permukiman, perdagangan (CBD) dan komersil, industri, serta lahan kedap air berupa jaringan jalan. Keberadaan pepohonan dan ruang terbuka hijau di Kota Malang berpengaruh terhadap iklim dan kenyamanan penduduknya. Kondisi iklim kota Malang dari data terakhir BPS (2004) tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,0ºC- 24,8ºC. Sedangkan suhu maksimum mencapai 31,4ºc dan suhu minimum 17,2ºC. Untuk kelembaban udara berkisar 66%-83% dengan kelembaban maksimum 98% dan minimum mencapai 19%. Luasan ruang terbuka hijau Kota Malang berdasarkan hasil analisis city green 28 % yang terdiri atas ruang terbuka produktif (sawah, tegalan, semak) dan badan air berupa area bantaran sungai.

10% dari luas wilayah kota. Pembangunan yang terjadi menyebabkan berkurangnya luas areal bervegatasi yang secara langsung menyebabkan berkurangnya vegetasi. Vegetasi dalam ekosistim berperan sebagai produsen pertama yang mengubah energi surya menjadi energi potensial untuk mahluk lainnya, perubah terbesar lingkungan dan sebagai sumber hara mineral.

Sesuai kondisi geografisnya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang direncanakan dengan memperhatikan ruang terbuka hijau yang menyatu dengan alam pegunungan disekitar kota, perencanaan ruang terbuka hijau ini didukung oleh aneka ragam tumbuhan yang tumbuh subur serta udara yang sejuk sepanjang tahun. Salah satu ciri khas penataan ruang Kota Malang adalah keberadaan ruang terbuka/taman kota, dimulai dari perencanaan Thomas Karsten (1933); tata taman/ruang terbuka yang representatif di Jln. Trunojoyo; Kertanegara; Tugu; Gajahmada, Merbabu, Ijen, dan Jl. Suropati. Disamping sebagai ruang terbuka untuk mendukung keberadaan bangunan pemerintahan, taman-taman tersebut diperuntukkan bagi kepentingan orang-orang Belanda yang tinggal di daerah perumahan elit Jalan Ijen dan sekitarnya. Kawasan pusat pemerintahan dan kawasan perumahan tersebut, sampai sekarang tetap dipertahankan sebagai kawasan yang dilestarikan karena dapat menjadi salah satu monumen sejarah awal berdirinya Kota Malang.

Perhitungan kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Malang dilakukan dengan pendekatan sesuai ketentuan dalam pedoman teknis pembangunan perumahan dan sarana lingkungan, dimana perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani dan diperhitungkan dengan prakiraan proyeksi jumlah penduduk 20 (dua puluh) tahun kedepan, sampai dengan tahun 2029. Adapun rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Malang adalah sebagai berikut:

Pemeliharaan dan pelestarian kawasan RTH yang masih tersisa, seperti yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kota.

Pengembangan Taman Anggrek di Kedungkandang yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.

Selain itu di setiap perumahan diarahkan untuk menyediakan taman teknologi.

Pengembangan lapangan Rampal sebagai taman teknologi, lapangan pertunjukan, dan pameran.

Peningkatan GOR Ken Arok sebagai taman olahraga di Kota Malang

Mengisi dan memelihara taman-taman kota yang sudah ada, sebaik-baiknya dan berdasar pada prinsip fungsi pokok RTH (identifikasi dan keindahan) masing-masing lokasi.

Pengembangan RTH halaman rumah dan bangunan umum, serta di puncak gedung (rooftop garden), dengan tanaman aerofonik atau hidrofonik, dan semacamnya oleh pemilik bangunan

Pengembangan RTH sebagai zone pengaman pada jalur KA; sempadan sungai; sempadan SUTT, kawasan industri.

Refungsionalisasi dan pengamanan jalur-jalur hijau alami, seperti di sepanjang tepian jalan raya, jalan tol, bawah jalan layang (flyover), tempat pemakaman umum (TPU), dan lapangan olahraga, dari okupasi permukiman liar.

Penyediaan jalur hijau dan taman kota diarahkan di Kecamatan Buring dan Kecamatan Kedungkandang, selain itu di setiap jalan lingkar.

Memberikan ciri-ciri khusus pada tempat-tempat strategis, seperti

batas-batas kota dan alun-alun kota.

Peremajaan dan peningkatan kualitas tanaman pada jalur jalan utama kota, sesuai klasifikasinya.

Pengembangan hutan kota dan kebun bibit pada kawasan Malang Timur (Kecamatan Kedungkandang) yang relatif masih banyak lahan belum terbangun.

Pembangunan taman lingkungan; lapangan olahraga di tiap unit lingkungan.

Rehabilitasi kawasan taman sebagai pendukung monumen kota.

Pengembangan RTH pada kawasan perbatasan wilayah kota.

Penetapan kawasan konservasi sesuai karakteristik kawasan sebagai pendukung ikon kota

Peningkatan pendanaan baik dari pemerintah, swasta, dan swadaya masyarakat yang memadai untuk program RTH kota

Mengikut sertakan peran serta masyarakat untuk meningkatkan apresiasi dan kepedulian terhadap kualitas lingkungan alami perkotaan.

3.2 Revitalisasi RTH Hutan Kota Malabar

Hutan Kota Malabar merupakan satu-satunya hutan kota di Malang. Hutan yang dibentuk sejak tahun 1998 tersebut memiliki luas 16.728 meter persegi. Berada di sebelah barat pasar Oro-Oro Dowo atau di jalan Malabar, sebelah timur Gereja Ijen Kota Malang. Hutan Malabar ini awalnya sebuah lapangan sepak bola yang dijadikan tempat bermain bola oleh anak-anak kampung sekitar. Kemudian muncullah gagasan untuk merubah kawasan tersebut menjadi hutan kota hingga sekarang. Beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa Hutan Kota Malabar sekarang adalah rumah bagi banyak fauna, mulai dari beragam serangga, katak emas yang langka, hingga lima belas jenis burung, diantaranya: Cucak Kutilang, Sirpu, Kolibri, Cabai Jawa, Trocok, Derkuku, Tengkek Buto, Perci, Pare-pare dan Cimblek Kemplir.

bahwa konsep perencanaan taman ini tidaklah memiliki mempertimbangan fungsi-fungsi ekologis hutan kota Malabar yang hanya dibangun berdasarkan nilai estetika saja

Rencanannya PT Amerta Indah Otsuka akan membangun setiap fasilitas menyatu dengan tapak yang ada, sebagian ada diantara pepohonan, menghormati habitat fauna yang ada, serta menggunakan material ramah lingkungan. Termasuk ribuan botol bekas Pocari Sweat yang akan disusun menjadi dinding artwork yang cantik. Selain itu akan dibangun arena playzone , rumah pohon, jembatan dan area observasi. Semua proses desain tersebut penting untuk memastikan bahwa revitalisasi Hutan Kota Malabar tidak hanya mampu meningkatkan nilai edukatif dan rekreatif bagi setiap masyarakat, termasuk kaum difabel, namun juga mampu mempertahankan fungsi ekologis utamanya dan tetap memiliki kekhasan hutan kota.

Dalam perspektif teoritis akademis, upaya revitalisasi hutan maupun berdampak luar biasa terhadap lingkungan. Pemasangan paving, pembuatan kolam dan tempat bermain sudah bisa dipastikan akan mengurangi jumlah lubang serapan air, semakin berkurangnya ketersediaan udara bersih serta berbagai kerusakan ekologis lainnya. Hal tersebut adalah rantai mematikan yang akan mengikis keberadaan satu-satunya RTH di Malang. Dampak yang akan terjadi adalah terjadinya banjir dan udara yang semakin panas.

berpotensi merusak keaslian alam dari hutan kota Malabar. Dibawah ini merupakan desain yang telah disepakati oleh berbagai stakeholder :

Gambar 3.1 Design Hutan Kota Malabar

Gambar 3.3 Design Pintu Masuk Utama

Gambar 3.4 Design Display Area

BAB IV

Gambar 3.6 Design Edukasi Flora

PEMBAHASAN

4.1 Gap antara Teori dan Praktek

Kebijakan revitalisasi hutan kota malabar menurut penulis mempunyai banyak gap antara teori dengan prakteknya. Sehingga kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang. Diantaranya bisa dilihat dari Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang pasal 41 ayat (1) dan (2) bahwa RTH Kota termasuk dalam kawasan lindung. Rencana kawasan lindung di Kota Malang dititikberatkan pada penetapan fungsi kawasan agar wilayah yang dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan dapat dipertahankan. Selain kawasan RTH Kota, kawasan lindung kota Malang meliputi kawasan lindung setempat, kawasan rawan bencana dan kawasan cagar bencana. Sedangkan hutan kota termasuk dalam RTH Publik di Kota Malang bisa dilihat pada pasal 45 ayat (2) huruf d. Dari peraturan yang ada dapat diketahui bahwa hutan kota Malabar termasuk dalam suatu kawasan yang dilindungi. Dilindungi disini maksutnya adalah mencegah dari adanya pihak-pihak yang mengalihfungsikan lahan dari hutan kota Malabar.Dari kondisi nyata diatas pada bab gambaran umum, pemerintah kota Malang ingin menjadikan hutan kota Malabar sebagai taman rekreasi yang sangat bertentangan dengan peraturan daerah yang ada.

serta mengembangkan RTH untuk keseimbangan ekologi kota. Peningkatan luas RTH juga diperlukan sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan kota.

Upaya revitalisasi hutan kota Malabar oleh Pemerintah Kota Malang dalam prakteknya dinilai kurang memperhatikan aspek ekologis dan lebih mementingkan aspek estetika. Hal yang paling menonjol adalah rencana penambahan beberapa fasilitas misalnya rumah pohon, arena bermain, dan amplitheater. Penambahan tersebut menunjukkan pemerintah Kota Malang ingin mengarahkan hutan kota menjadi tempat rekreasi. Sedangkan dalam teori, upaya revitalisasi seharusnya mementingkan fungsi ekologis, sosial-ekonomis dan arsitektural. Kemudian tidak mengalihfungsikan RTH yang ada dan memantapkan kualitas RTH yang sekarang. Seperti mengadakan program yang dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan mengatur iklim di kota Malang.

Dapat dilihat juga pada peraturan daerah Nomor 3 tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota pasal 5 bahwa Hutan Kota Malabar dibebani fungsi sosial ekonomi. Fungsi sosial ekonomi ini dalam bentuk rekreasi. Namun, bila mengacu pada poin 3 maka rekreasi yang dimaksud adalah rekreasi yang menopang fungsi ekologis bukan tempat/zona bermain (play zone). Pendidikan lingkungan merupakan kegiatan rekreasi yang paling relevan di hutan kota Malabar. Untuk kegiatan rekreasi sendiri diluar pendidikan lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang pasal 45 ayat 4 huruf b, justru harus disediakan atau diadakan oleh Pemerintak Kota Malang dalam bentuk suatu RTH Taman Rekreasi seluas 10 Ha. Jadi bukan termasuk di dalam hutan kota.

Kemudian jika kita melihat dari CSR (perusahaan yang melakukan supply dana yang digunakan untuk membangun RTH), masih dinilai kurang mempunyai payung hukum untuk mengatur CSR tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 25 taub 2007 tentang penanaman modal, dalam pasal 15 (b) bahwa wajib bagi penanaman modal asing melakukan tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab dalam hal ini harus steril dari kepentingan marketing. Sehingga dalam revitalisasi Hutan Kota Malabar tidak boleh ada simbolisasi branding di dalamnya dan ditumpangi kepentingan marketing.

hukum terkait tanggung jawab sosial di perusahaan. Kota Malang juga belum memiliki perda mengenai kepastian sinergitas pembangunan daerah antara pemerintah daerah, pelaku dunia usaha dan masyarakat. Selama ini yang digunakan adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.04 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 tahun 2012. Jika sampai saat ini kota Malang tidak mempunyai payung hukum seperti itu, maka akan mudah sekali terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam pengelolaan dan penyaluran CSR. Seperti CSR bisa dijadikan modus gratifikasi, pelaku dunia usaha menjadi korban pungutan liar, tidak ada mekanisme kontrol dan partisipasi dari publik dan lain sebagainya.

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan

Hutan kota Malabar dengan luas 16.728 meter persegi sekarang sedang dibangun sebuah tower yang dinilai tidak mempunyai fungsi ekologis di dalamnya. Selain itu, rencanannya akan dibangun rumah pohon, tempat bermain anak (play zone) yang dinilai merupakan upaya pemerintah kota Malang untuk menjadikannya tempat rekreasi. Sedangkan dalam teori, hutan kota merupakan kawasan RTH publik yang dilindungi dan bukan sebagai tempat rekreasi melainkan tempat ekologis.

Sebelumnya telah diadakan berbagai pertemuan atau musyawarah dari berbagai aliansi atau pihak yang menolak atas pengalihan fungsi hutan kota Malabar menjadi taman rekreasi. Penolakan tersebut datang dari mahasiswa, aktivis lingkungan di Malang dan berbagai pihak lainnya. Pertemuan tersebut membahas desain dari hutan kota Malabar yang akan dilakukan revitalisasi. Selain itu bentuk transparansi kepada masyarakat atas penggunaan lahan RTH publik khususnya kawasan yang dilindungi. Berbagai pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan suatu kesepakatan yang disepakati oleh semua pihak. Kesepakatan tersebut adalah tetap dilakukan revitalisasi hutan kota Malabar tetapi dengan syarat mengutamakan fungsi utama sebagai fungsi ekologis. Dengan cara menghapuskan rencana membangun rumah pohon, play zone, dan lain sebagainya yang dapat menghambat penyerapan air tanah dan merusak alam dari hutan kota Malabar. Selain itu dilarang untuk menebang satu pun pohon dari hutan kota Malabar.

Dalam prakteknya, kota Malang masih belum mempunyai payung hukum dalam bentuk peraturan daerah maupun Perwali mengenai pengaturan CSR di Kota Malang. Sehingga akan mudah sekali terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam pengelolaan dan penyaluran CSR. Seperti CSR bisa dijadikan modus gratifikasi, pelaku dunia usaha menjadi korban pungutan liar dan lain sebagainya.

5.2 Rekomendasi

lebih bisa menjaga dan melestarikan hutan kota di kota Malang. Seperti membangun bangunan yang dapat membuat peresapan air lebih banyak, melindungi satwa-satwa yang ada pada hutan kota Malabar dan lain sebagainya. Terakhir adalah diharapkan segera membentuk peraturan daerah yang mengatur CSR di kota Malang khususnya.