1 BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bagian tanaman yang sering dimanfaatkan dalam pengobatan adalah rimpang. Rimpang yang sering digunakan dalam pengobatan misalnya rimpang jahe, rimpang temulawak, rimpang kunyit, dan masih banyak lainnya.

Banyak industri menjadikan rimpang menjadi fitofarmaka, salah satunya adalah sampel DLBS5447® yang berasal dari salah satu perusahaan farmasi di Indonesia yaitu PT. Dexa Medica yang memanfaatkan rimpang Zingiber majus

untuk pengobatan.

Namun sebelum suatu obat diluncurkan ke pasaran dibutuhkan beberapa uji, seperti uji pra-klinik dan uji klinik. Dari uji pra-klinik diperoleh informasi tentang efikasi (efek farmakologi), profil farmakokinetik dan toksisitas calon obat. Pada mulanya yang dilakukan pada uji pra-klinik adalah pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur sel terisolasi atau organ terisolasi, selanjutnya menguji pada hewan utuh. Hanya dengan menggunakan hewan utuh dapat diketahui apakah obat menimbulkan efek toksik pada dosis pengobatan atau aman. Penelitian toksisitas merupakan cara potensial untuk mengevaluasi toksisitas yang berhubungan dengan pemberian obat akut atau kronis, kerusakan genetik (genotoksisitas, mutagenisitas), pertumbuhan tumor (onkogenisitas atau karsinogenisitas), kejadian cacat waktu lahir (teratogenisitas) (Sukandar, 2004).

Dari pengamatan uji pra-klinik dengan subyek hewan uji ini dipakai acuan untuk menentukan apakah obat dapat diteruskan dengan uji pada manusia atau tidak.

Belum ada penelitian apakah ekstrak sampel DLBS5447® dapat menimbulkan efek teratogenik pada tikus bunting selama masa organogenesis. Untuk itu penelitian ini mengangkat tentang uji toksisitas khas ekstrak sampel DLBS5447® pada kejadian cacat waktu lahir atau teratogenik terutama pada sistem skeletal. Dipilih uji keteratogenikan pada sistem skeletal karena minimnya informasi tentang efek ekstrak sampel DLBS5447® terhadap sistem skeletal, padahal sistem skeletal memegang peran penting sebagai alat gerak tubuh, menopang tubuh sekaligus untuk pembentukan darah, jadi apabila sistem skeletal terganggu, tumbuh kembang janin juga akan terganggu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini:

a. Apakah ekstrak sampel DLBS5447® bisa menimbulkan kelainan sistem skeletal janin pada tikus bunting jika diberikan selama masa organogenesis? b. Bagaimanakah wujud efek toksik akibat pemberian ekstrak sampel

DLBS5447® terhadap sistem skeletal janin pada tikus bunting jika diberikan selama masa organogenesis?

c. Bagaimanakah hubungan dosis dengan efek toksik yang ditimbulkan terhadap sistem skeletal janin pada tikus bunting jika diberikan selama masa organogenesis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian secara umum adalah untuk mengevaluasi keamanan penggunaan ekstrak sampel DLBS5447® pada ibu hamil selama masa organogenesis.

Adapun tujuan penelitian secara khusus adalah:

a. Mengetahui kelainan sistem skeletal yang ditimbulkan ekstrak Sampel DLBS5447® selama masa organogenesis terhadap sistem skeletal janin pada tikus bunting.

b. Mengetahui wujud efek toksik akibat pemberian ekstrak Sampel DLBS5447® terhadap sistem skeletal janin pada tikus bunting.

c. Mengetahui hubungan dosis dengan efek toksik yang ditimbulkan terhadap sistem skeletal janin pada tikus bunting.

D. Tinjauan Pustaka

1. Ekstrak sampel DLBS5447®

Sampel DLBS5447® menurut COA (lampiran 1) adalah ekstrak kering yang berwarna kuning pucat sampai kecoklatan dan berasa pedas. Ekstrak sampel DLBS5447® berasal dari rimpang Zingiber majus yang diekstraksi dengan etanol 70%. Sampel ini mengandung diantaranya gingerol sebesar 1,01% dan shogaol 0,64%. Sampel DLBS5447® sedikit larut air sehingga dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk suspensi, digunakan CMC-Na sebagai suspending agent.

2. Sistem reproduksi tikus betina

Sistem reproduksi betina mencakup beberapa hal, yaitu organ reproduksi dan siklus estrus (untuk mamalia nonprimata) atau siklus menstruasi pada mamalia primata.

a. Organ reproduksi betina

Organ reproduksi betina pada mamalia terdiri dari 2 bagian: organ reproduksi luar (genetalia externa) dan organ reproduksi bagian dalam (genetalia interna). Batas keduanya adalah selaput dara (hymen). Organ reproduksi luar terdiri atas mons veneris, labium majora, labium minora, clitoris, dan vulva. Organ reproduksi bagian dalam terdiri dari vagina, rahim, ovarium, oviduk (Simmons, 2005).

1) Ovarium

Ovarium terletak dekat ginjal. Ovarium berfungsi sebagai kelenjar eksokrin yang menghasilkan sel telur dan kelenjar endokrin yang mensekresikan estrogen dan progesteron (Simmons, 2005).

2) Oviduk

Pangkal dari tuba falopii terdapat fimbrae. Fimbrae adalah struktur berbentuk corong yang berfungsi menangkap ovum yang telah di ovulasi oleh ovarium dan akan diteruskan ke arah tuba falopii. Di tuba falopii terdapat sillia yang membantu transport ovum. Tuba falopii merupakan saluran reproduksi betina yang kecil, berliku-liku dan kenyal serta terdapat sepasang dan merupakan saluran penghubung antara ovarium dan uterus. Tuba falopii berfungsi sebagai transport ovum dan sperma/fertilisasi, kapasitas spermatozoa dan tempat

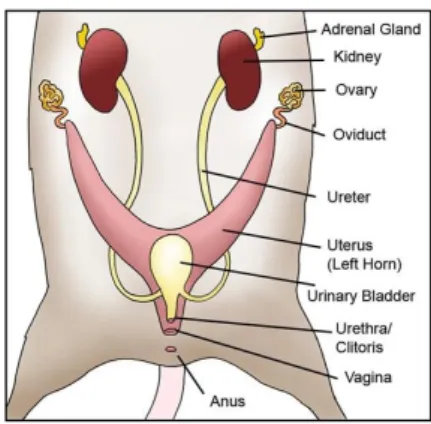

pembelahan zigot (Sarpen, 2012). Sistem reproduksi tikus dapat di lihat pada gambar 1.

Gambar 1. Sistem Reproduksi tikus betina (Simmons, 2005)

3) Vagina

Vagina merupakan saluran kelamin betina yang terdiri dua bagian, yaitu vagina sebenarnya dan vestibulum. Vagina berfungsi sebagai tempat penumpahan semen dan juga sebagai jalur pengeluaran fetus dan plasenta pada saat partus. Dindingnya terdiri dari tiga bagian, yaitu selaput lendir, lapisan otot dan serosa (Sarpen, 2012).

4) Rahim/ Uterus

Uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Uterus digantung oleh ligamentum yaitu mesometrium merupakan saluran yang bertaut pada dinding ruang abdomen dan ruang pelvis (Sarpen, 2012).

b. Siklus estrus tikus

Pada primata, biasanya terjadi menstruasi setiap bulannya, namun pada tikus tidak terjadi menstruasi. Pada tikus terjadi fase estrus yang berlangsung 4-5 hari. Beberapa tahapan pada fase siklus estrus, antara lain:

1) Fase Estrus

Tahap ini merupakan tahap terpenting pada siklus estrus karena betina menunjukan perilaku siap menerima jantan untuk melakukan kopulasi. Folikel pada fase estrus siap untuk diovulasikan. Pada tikus tahap ovulasi terjadi pada pertengahan fase estrus.

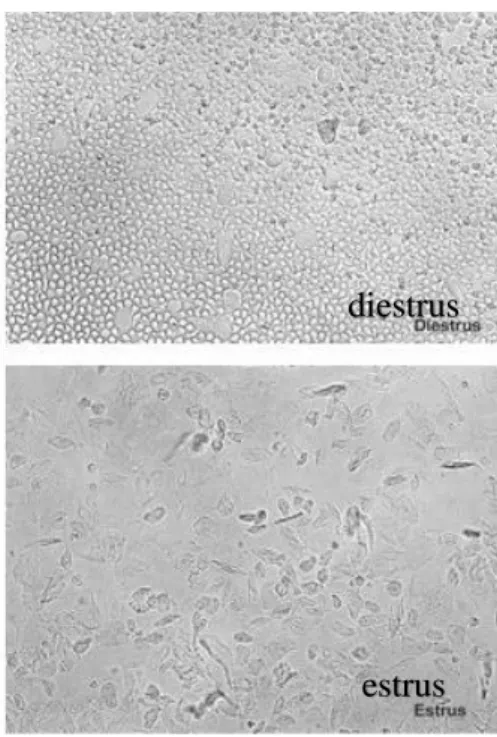

Pada preparat apus vagina ditandai dengan banyaknya sel-sel superfisial. Sel superfisial adalah sel besar berbentuk poligonal, sangat pipih. Nukleus tidak ditemukan atau ditemukan namun sangat kecil dan gelap (Karlina Y., 2003).

Fase estrus merupakan fase birahi dan kopulasi hanya bisa terjadi saat estrus. Pada tikus fase ini terjadi selama 9-15 jam, ditandai dengan aktivitas berlari-lari yang sangat tinggi (Karlina Y., 2003). Jika pada tahap estrus tidak terjadi kopulasi maka tahap tersebut akan berpindah pada tahap metesterus.

2) Fase Metestrus

Fase metestrus terjadi setelah fase estrus berakhir. Pada ovarium terjadi pembentukan korpus hemoragikum pada folikel de Graff yang baru saja mengeluarkan ovum. Banyak leukosit muncul dan sedikit sel-sel superfisial (Karlina Y., 2003). Pada tahap metestrus birahi pada tikus mulai berhenti, aktivitasnya mulai tenang, dan tikus betina sudah tidak reseptif pada jantan. 3) Fase Diestrus

Pada fase diestrus merupakan tanda hewan tidak bunting, tikus juga sudah tenang. Fase diestrus merupakan fase paling lama diantara siklus estrus yang lain. Pada fase diestrus, korpus hemoragikum mengkerut karena dibawahnya terdapat sel-sel kuning yang mulai tumbuh yang disebut luteum (Karlina Y., 2003).

Pada preparat apus vagina ditemukan penurunan sel-sel superfisial dan muncul sel-sel parabasal yang merupakan sel epitel terkecil yang berbentuk bulat dan intinya besar. Juga ditemukan sel intermediet yang bentuknya beragam serta ukurannya 2-3 kali lebih besar dibanding sel parabasal (Karlina Y., 2003).

4) Fase Proestrus

Merupakan fase persiapan dan berlangsung dalam waktu singkat. Pada fase ini mulai terjadi perubahan alat kelamin betina. Pada ovarium terjadi pertumbuhan folikel sampai maksimal. Pada preparat apus vagina ditemukan sel peralihan, yaitu peralihan dari sel parabasal dan intermediet menuju sel superfisial (Karlina Y., 2003).

Gambar 2. Hasil pada preparat apusan vagina tikus (Gulinello M., 2008)

metestrus

estrus proestrus

3. Keteratogenikan

Teratogen adalah obat atau zat yang mampu mengganggu perkembangan janin embrio yang dapat menyebabkan cacat lahir atau malformasi perkembangan (Anonim, 2014).

Suatu obat dikatakan teratogen apabila berpengaruh pada empat kriteria, yaitu penampilan reproduksi, kelainan morfologis, sistem skeletal, dan histopatologi janin. Apabila senyawa berpengaruh terhadap salah satu dari keempat hal di atas, senyawa tersebut juga dikatakan sebagai teratogen (Santoso, 2006).

Uji keteratogenikan termasuk uji ketoksikan khas, yaitu uji ketoksikan obat yang diberikan selama masa organogenesis hewan bunting. Uji ini untuk menentukan apakah obat dapat menyebabkan kelainan atau cacat bawaan pada janin yang dikandung.

Cacat yang ditimbulkan dapat bermacam-macam tergantung pada dosis dan obat yang diminum selama kehamilan. Menurut Australian Drug Evaluation Commite (1999), obat dapat dimasukan dalam 5 kategori, yaitu:

a. Katerogi A

Obat yang telah dipakai sejumlah wanita hamil dan wanita mampu hamil tanpa disertai kenaikan frekuensi malformasi janin atau pengaruh buruk, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap janin, contohnya parasetamol, penisilin, isoniazid, glikosida jantung, eritomisin.

b. Kategori B

Obat yang pengalaman pemakaian oleh wanita hamil maupun wanita mampu hamil masih terbatas tetapi tidak ada kenaikan frekuensi malformasi janin atau pengaruh buruk secara langsung maupun tidak langsung terhadap janin. Karena riwayat pengalaman pemakaian terhadap manusia terbatas, maka kelompok ini terbagi-bagi berdasar penemuan toksikologi pada hewan.

1) B1

Penelitian pada hewan tidak menunjukkan adanya kejadian kenaikan kerusakan janin. Contoh: simetidin, dipiridamol, spektinomisin.

2) B2

Penelitian hewan tidak memadai, masih kurang, tetapi data yang ada juga tidak menunjukan peningkatan kejadian kerusakan janin. Contoh: amfoterisin, dopamine, asetil sistein, alkaloid beladona.

3) B3

Penelitian pada hewan menunjukkan peningkatan kejadian kerusakan janin, tetapi belum tentu bermakna pada manusia. Contoh: karbamazepin, pirimetamin, griseofulfin, trimethoprim, dan mebendazol.

c. Kategori C

Obat yang efek farmakologinya dapat berpengaruh buruk pada janin, tanpa disertai malformasi anatomi. Pengaruh ini kemungkinan bersifat reversible. Contoh: fenotiazin, analgetika narkotik, antiinflamasi nonsteroid, aspirin, rifampisin, anti aritmia, diuretika.

d. Kategori D

Obat yang menyebabkan kenaikan kejadian malformasi janin pada manusia atau menyebabkan kerusakan pada janin yang bersifat irreversible. Obat ini mempunyai efek farmakologi yang merugikan pada janin. Contoh: fenitoin, pirimidon, valproate, kinin, kaptopril, antikoagulan, obat-obat antisitotoksik. e. Kategori X

Obat-obat yang telah terbukti mempunyai resiko tinggi pada kehamilan karena pengaruh yang irreversible pada janin. Kontraindikasi mutlak pada ibu hamil/kemungkinan hamil. Contoh thalidomide, isoproterenon, dietilstilbestron.

4. Sistem skeletal

a. Pembentukan tulang

Proses pembentukan tulang disebut dengan osifikasi atau osteogenesis yang dilakukan oleh sel osteoblas. Osteoblast dan matriks tulang adalah 2 hal penting. Ada dua proses osifikasi: osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral.

1) Osifikasi intramembran

Osifikasi intramembran adalah salah satu dari dua proses penting selama perkembangan janin dari sistem kerangka mamalia yang bertanggung jawab pada pembentukan jaringan tulang. Osifikasi intramembran terjadi selama pembentukan tulang tengkorak, mandibula, rahang, dan klavikula. Tulang terbentuk dari jaringan ikat seperti jaringan mesenkim. Langkah-langkah dalam osifikasi intramembran adalah pembentukan osifikasi, calcifikasi, pembentukan trabekula, dan pengembangan periosteum (Nandeesh B.N dan Usha Kini, 2012).

2) Osifikasi endokondral

Osifikasi endokhondral terjadi pada tulang panjang dan sebagian besar tulang dalam tubuh melibatkan tulang rawan hialin yang terus tumbuh. Ini juga merupakan proses penting selama pertumbuhan panjang tulang panjang dan terlibat proses alami dalam penyembuhan patah tulang.

Langkah-langkah dalam osifikasi endokhondral yaitu pengembangan model tulang rawan, pertumbuhan model tulang rawan, pengembangan pusat osifikasi primer, pengembangan sekunder ossifikasi pusat, dan pembentukan tulang rawan artikular dan epifisis (Nandeesh B.N dan Usha Kini, 2012).

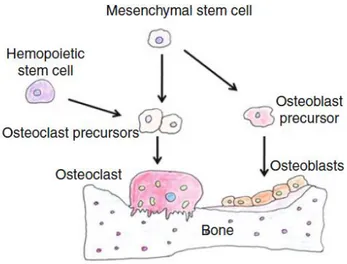

Tulang terdiri dari sel-sel pendukung, yaitu osteoblas dan osteosit, renovasi sel, yaitu osteoklas dan matriks non mineral kolagen serta protein yang disebut noncollagenous osteoid dengan garam mineral anorganik di simpan dalam matriks (Nandeesh B.N dan Usha Kini, 2012). Pembentukan osteoblast dan osteoklas dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Evolusi osteoklas dan osteoblast dalam pembentukan tulang (Nandeesh B.N dan Usha Kini, 2012)

Osteoblas berfungsi untuk membentuk tulang, berasal dari sel batang mesenchymal (MSC), sedangkan osteoklas adalah berfungsi untuk resorpsi sel-sel tulang (Kunal dkk., 2009).

Sel osteoklas berasal dari hematopoetic prekursor yang dirangsang oleh

Tumor Necrosis Factor-related Activation-induced Cytokine (TRANCE) dan

Macrophage Colony Stimulating Factor (MCS-F) (Chheng, 2010). RANK (For Receptor Activator of NFkB), merupakan prekursor sel untuk berkembang menjadi osteoklas. Ligan dari RANK disebut RANKL. RANKL dan makrofag CSF (M-CSF) adalah dua sitokin yang penting untuk pembentukan osteoklas (Clarke, 2008). RANKL dan M-CSF diproduksi oleh sel sumsum stroma dan osteoblas di membrane (Nandeesh B.N dan Usha Kini, 2012).

5. Kelainan tulang

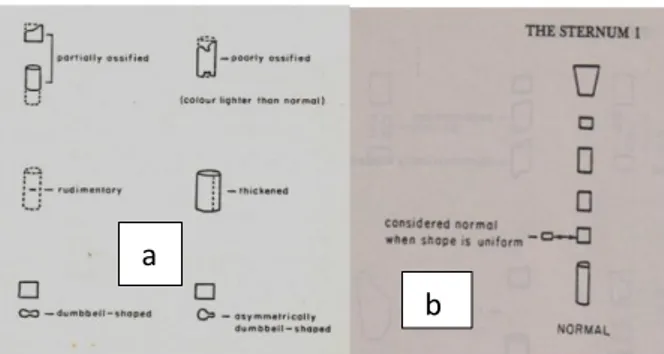

Tulang menunjukan reaksi terhadap tiap kelainan fisik, kimiawi, gangguan gizi, metabolisme, endokrin, serta pada kelainan yang berhubungan dengan lingkungan dan keturunan (Gunawan, 2012). Adapun kelainan proses skeletal berupa:

1) Not ossified (NO), yaitu tidak terjadi penulangan.

2) Partially ossified (PO), yaitu penulangan sebagian, tulang tumbuh tidak normal, hanya sebagian saja.

3) Cleaved (C), yaitu terjadi pembelahan tulang yang secara normal seharusnya tidak terjadi.

4) Dumbbell-Shaped (DS), yaitu terjadi pertumbuhan tulang dengan bentuk dumbbell, ujung-ujung tulang jauh lebih besar daripada bagian tengah tulang.

5) Asymmetrically-Shaped (AS), yaitu tulang tumbuh tidak simetris.

6) Rudimentary (R), pertumbuhan tulang hanya berupa titik/garis saja, tidak bisa membentuk tulang yang utuh. (Gunawan, 2012)

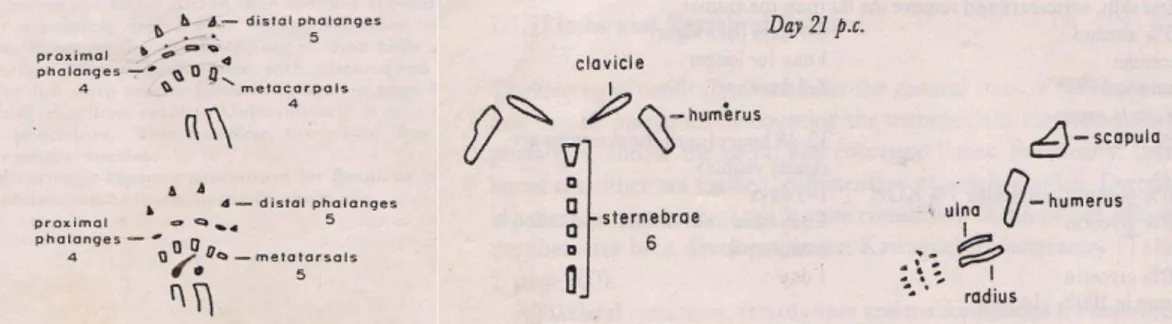

Sistem penulangan normal pada tikus dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4. Sistem skeletal tikus normal (Darmanto, 2005)

Gambar 5. Susunan tulang belakang tikus normal (Darmanto, 2005)

Kelainan pada tulang vertebra dan tulang rusuk serta kelainan pada sternum tikus dapat dilihat pada gambar 6 dan 7.

Gambar 7. Kelainan pada sternum tikus (a) dan penulangan normal pada sternum (b) (Darmanto, 2005)

6. Pewarnaan Rangka

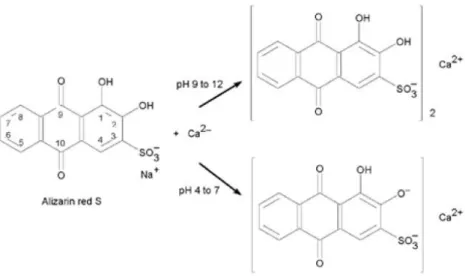

Komponen penyusun tulang diantaranya kalsium, kolagen, protein. Dalam tulang, kalsium dapat dideteksi dengan Alizarin red S dan teknik von Kossa. Alizarin merah S adalah pewarna antrakuinon anionik yang membentuk garam larut dengan ion kalsium (Hafer dan Susie, 2010).

Dahulu Alizarin red S digunakan pada pH 4,6-6,1 dan memberikan warna oranye dengan deposit kalsifikasi. Pengotor juga ikut terwarnai dan membentuk warna kuning. Kadang latar belakang turut terwarnai. Gugus amino dari protein dalam jaringan juga mengikat pewarna dan harus dihilangkan dengan diferensiasi, meninggalkan noda merah muda (Hafer dan Susie, 2010).

Kemudian Alizarin red S dicobakan pada larutan alkali pH 9 (metode Puchtler) memungkinkan sulfonat pada karbon 3 dan gugus hidroksi terionisasi pada karbon 2 berpartisipasi dalam pembentukan garam dengan kalsium (Gambar 8). Kotoran tidak bereaksi pada pH yang lebih tinggi. pH basa menekan protonasi kelompok amino, mencegah sebagian besar pewarnaan latar belakang

a

dan mencegah diferensiasi. Warna yang dihasilkan pada pH 9 adalah merah tua (Hafer dan Susie, 2010).

Gambar 8. Kombinasi ion kalsium dengan Alizarin red S pada suasana asam dan basa (Hafer dan Susie, 2010)

E. Keterangan Empirik

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif untuk mengetahui efek keteratogenikan ekstrak sampel DLBS5447® (Zingiber majus) pada sistem skeletal janin tikus betina Sprague Dawley.