4 BAB II

LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Efektivitas dan Evaluasi Program

Pemantauan dan evaluasi program sangat penting untuk menentukan apakah suatu program bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, untuk membantu memperbaiki pelaksanaan program, dan memberikan bukti untuk melanjutkan dukungan program. Evaluasi tidak hanya akan memberikan umpan balik tentang efektivitas program tetapi juga akan membantu untuk menentukan apakah program ini sesuai untuk populasi sasaran, apakah ada masalah dengan implementasi dan dukungan, dan apakah ada suatu permasalahan yang perlu diselesaikan selama program dilaksanakan. Suatu program disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.

Terdapat banyak beberapa metode dalam menentukan efektivitas suatu program, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan cara kuantitatif, dikenal metode Controlled Before-After Study. Metode ini merupakan desain yang paling praktis untuk evaluasi program (Mayne, 2011). Pada dasarnya metode ini membandingkan sebelum dan setelah program atau membandingkan, atau dengan dan tanpa program, juga ditentukan faktor kontribusinya. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas dari program CFD dapat dihitung dengan pendekatan rumus sederhana sebagai berikut (Persamaan 2.1):

(2.1) Keterangan:

E = Effectivity

NCFDTAE = Non Car Free Day Total Air Emission CFDTAE = Car Free Day Total Air Emission

5 2. Program CFD

Program CFD merupakan salah satu program untuk mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara. Program CFD pertama kali dilakukan di negara Belanda dan Belgia dalam rangka mengurangi krisis energi pada 25 November 1956 hingga 20 Januari 1957. Pada 19 April 2001 program Earth Car Free Day pertama kali diadakan dan serentak di seluruh penjuru dunia. Lebih dari 300.000 organisasi dan kota di seluruh dunia ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh The Commons WC/FD program and Earth Day Network. Pada tanggal 29 September 2009, World Car Free Day dirayakan di Washington, D.C. Kegiatan yang dilaksanakan di sana antara lain terdiri dari reparasi kendaraan bermotor gratis, senam yoga dan kegiatan - kegiatan lain yang dilakukan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat.

Tanggal 22 September ditetapkan sebagai perayaan CFD Internasional. Isu mengurangi moda transportasi bermotor dimulai sejak krisis minyak tahun 1977. Tetapi baru pada tahun 1994 isu tersebut mulai digencarkan dan digagas lebih serius. Pidato Eric Britton, Ilmuwan Politik dan Aktivis Lingkungan pada Konferensi Internasional Asesibilitas Kota (International Ciudades Accesibles Conference) di Toledo, Spanyol mengawali gerakan CFD. Baru pada 1995 terbentuklah forum nonformal Word Car free Day Consortium yang mendukung gerakan CFD di seluruh dunia. Pertama kali hajatan ini digelar di Inggris pada tahun 1997, selanjutnya di Perancis (1998) dan berkembang secara masif di Eropa pada tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2000 menjadi gerakan global.

Di Indonesia, program CFD pertama kali dikenal dengan program Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Pelaksanaanya pertama kali dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 21 September 2004 di sepanjang ruas Jalan Sudirman - Thamrin. Pada hari itu seluruh kendaraan bermotor dilarang melintas di jalan yang telah ditentukan. HBKB bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan tersebut biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi. Gagasan utama yang dipromosikan dalam gerakan CFD adalah mengembangkan transportasi massal, bersepeda dan

6

berjalan kaki. Dasar hukum pelaksanaan CFD diperkuat dengan beredarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 426/296/SJ Tahun 2015 perihal pelaksanaan Car Free Day dan penyediaan ruang terbuka olahraga.

Di kota Surakarta CFD pertama kali diadakan pada tanggal 30 Mei 2010, yang dilaksanakan setiap hari Minggu pagi di Jalan Brigjen. Slamet Riyadi Kota Surakarta mulai pukul 05.00 - 09.00 WIB. Selain bertujuan utama untuk mengurangi emisi, CFD juga dimanfaatkan sebagai ruang publik untuk aktifitas olah raga, edukasi, bermain, serta kesenian budaya.

3. Pencemaran Udara

a. Definisi Pencemaran Udara

Udara adalah suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Udara merupakan komponen penunjang kehidupan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan (Nowak, et al., 2014). Tanpa makan dan minum manusia bisa hidup untuk beberapa hari tetapi tanpa udara manusia hanya dapat hidup untuk beberapa menit saja (Keuken, et al., 2012). Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Pencemaran udara pada suatu tingkat tertentu dapat merupakan campuran dari satu atau lebih bahan pencemar, baik berupa padatan, cairan, atau gas yang masuk terdispersi ke udara dan kemudian menyebar ke lingkungan sekitarnya. Kecepatan penyebaran ini tentu tergantung pada keadaan geografi dan metereologi setempat (Tanaka, 2015). Kota Surakarta secara geografis berada pada cekungan di antara dua gunung, yaitu Gunung Lawu dan Gunung Merapi dan di bagian timur dan selatan dibatasi oleh Sungai Bengawan Solo, kondisi seperti ini tidak menguntungkan jika dilihat dari sisi pencemaran udara. Potensi pencemar udara yang masuk dari wilayah sekitar kota Surakarta sangat besar.

7

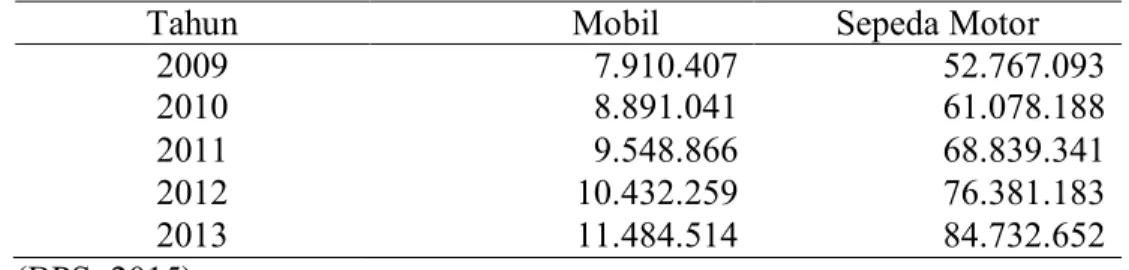

pembakaran bahan bakar fosil. Sumber polusi yang utama berasal dari kendaraan bermotor. Sumber-sumber polusi lainnya misalnya proses industri, pembuangan limbah dan lain-lain (Prathipa1, et al., 2015). Udara di daerah perkotaan yang mempunyai banyak kegiatan industri dan teknologi serta lalu lintas yang padat, udaranya relatif sudah tidak bersih lagi. Dari beberapa macam komponen pencemar udara, angka yang paling banyak berpengaruh dalam pencemaran udara adalah karbon monoksida (CO), belerang oksida (SOx), nitrogen oksida (NOx), dan partikulat yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Di Indonesia, pertumbuhan jumlah kendaraan sangat besar (Tabel 2.2).

Tabel 2.1. Jumlah Kendaraan di Indonesia Tahun 2009 - 2013

Tahun Mobil Sepeda Motor

2009 7.910.407 52.767.093 2010 8.891.041 61.078.188 2011 9.548.866 68.839.341 2012 10.432.259 76.381.183 2013 11.484.514 84.732.652 (BPS, 2015)

b. Sumber Pencemar Udara

Bahan pencemar udara dapat dibagi atas dua kelompok berdasarkan sumbernya dan berdasarkan dampak yang timbul sebagai berikut :

1) Berdasarkan Sumber a) Pencemar Primer

Pencemar primer yaitu semua pencemar yang berada di udara dalam bentuk yang hampir tidak pernah berubah. Pencemar ini sifat dan komposisi kimianya sama seperti saat ia dibebaskan dari sumbernya sebagai hasil dari suatu proses tertentu. Pencemar primer umumnya berasal dari sumber-sumber yang diakibatkan oleh aktifitas manusia, antara lain yang diakibatkan pada proses pembakaran batubara di Industri. Contoh untuk pencemar-pencemar primer antara lain SOX yang dikeluarkan dari cerobong industri peleburan atau pemurnian logam dan pada pusat-pusat penyulingan minyak. Contoh lainnya adalah COX, NOX, CH4, yang merupakan bahan/gas buangan

8

dari industri yang menggunakan bahan bakar batu bara (Caiazzo, et al., 2013).

b) Pencemar Sekunder

Pencemar sekunder yaitu pencemar yang di udara sudah berubah sifat-sifat dan komposisinya karena hasil reaksi antara dua kontaminan. Umumnya pencemar sekunder tersebut merupakan hasil antara pencemar primer dengan kontaminan/polutan lain yang ada di dalam udara. Reaksi-reaksi yang dimaksud adalah reaksi fotokimia dan reaksi oksida katalitis. Pencemar sekunder yang terjadi melalui reaksi fotokimia umumnya diwakili contohnya oleh pembentukan ozon yang terjadi antara zat-zat hidrokarbon yang ada di udara dengan NOx melalui sinar ultra violet yang dipancarkan matahari. Sebaliknya pencemar sekunder yang terjadi melalui reaksi-reaksi oksida katalitis diwakili oleh pencemar-pencemar berbentuk oksida-oksida gas, yang terjadi karena adanya partikel-partikel logam di udara sebagai katalisator. Contoh-contoh pencemar sekunder antara lain Particulate Matter (PM), ozon dan senyawa-senyawa peroksida. 2) Berdasarkan Perkiraan Dampak yang Timbul

a) Sumber Titik

Sumber titik adalah sumber individu yang tidak bergerak. Suatu sumber dikategorikan sebagai sumber titik apabila sumber tersebut mengemisikan pencemar di atas ambang batas yang ditetapkan dalam inventarisasi. Ambang batas tersebut bisa didasarkan pada potensi emisinya, jenis sumber, atau toksisitas pencemar. Misalnya, ditetapkan bahwa sumber yang mengemisikan pencemar udara kriteria sebesar 10 ton per tahun dikategorikan sebagai sumber titik. Tipikal sumber titik adalah industri manufaktur atau pabrik produksi yang memiliki cerobong. Di dalam suatu sumber titik, bisa terdapat beberapa unit pembakaran/boiler atau beberapa unit proses. Untuk kota-kota sedang dan kecil, sumber titik ini selain industri manufaktur dengan skala besar, dapat pula mencakup insinerator di rumah sakit, boiler di hotel, krematorium, dan industri-industri skala menengah dan kecil.

9 b) Sumber Area

Sumber area adalah sumber yang secara individu tidak memenuhi kualifikasi sebagai sumber titik. Sumber area mewakili berbagai kegiatan individu yang mengeluarkan sejumlah kecil pencemar, namun secara kolektif kontribusi emisinya menjadi signifikan. Misalnya, satu tungku pembakaran di industri rumah tangga di dalam wilayah inventarisasi tidak memenuhi kualifikasi sebagai sumber titik, namun secara kolektif emisi dari sejumlah fasilitas yang sama di wilayah tersebut akan signifikan sehingga sejumlah fasilitas tersebut harus diinventarisir sebagai sumber area. Yang termasuk sumber area diantaranya adalah kegiatan memasak di rumah tangga, stasiun pengisian bahan bakar umum, lokasi konstruksi, bengkel cat, terminal bis, klenteng, dan sejenisnya.

c) Sumber Bergerak

Sumber bergerak terbagi menjadi dua, yaitu sumber bergerak di jalan raya (on-road), seperti mobil, truk, bus, sepeda motor; dan bukan di jalan raya (non-road) seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, peralatan pertanian dan konstruksi, dan mesin pemotong rumput. Lebih lanjut, sumber bergerak on-road dan non-road juga dapat diwakili oleh sumber bergerak garis dan sumber bergerak area. Sumber bergerak garis adalah sumber bergerak yang emisinya secara individu maupun kolektif membentuk garis sepanjang ruas jalan atau jalur non-jalan di wilayah inventarisasi. Untuk mengetahui emisi sumber bergerak garis, diperlukan data aktivitas kendaraan/moda transportasi pada ruas atau jalur tersebut, misalnya volume kendaraan per hari atau jarak tempuh kereta api per hari. Apabila data aktivitas pada ruas jalan atau jalur non-jalan tidak diketahui, maka sumber bergerak dikategorikan sebagai sumber bergerak area, yaitu bahwa emisi kendaraan secara kolektif membentuk suatu area di wilayah inventarisasi.

10 4. Emisi

a. Definisi Emisi Udara

Emisi udara adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkan ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar (Permen LH, 2012).

b. Regulasi tentang Pencemaran Udara di indonesia

Regulasi mengenai lingkungan hidup di Indonesia berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam regulasi ini pencemran lingkungan hidup didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan (pasal 1).

Pencemaran udara secara khusus diregulasikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Regulasi tersebut mendeskripsikan pencemaran udara sebagai masuk atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya (pasal 1 poin 1). Pada pasal yang sama di PPRI Pengendalian Pencemaran Udara dijelaskan pula deskripsi emisi (poin 9). Emisi didefinisikan sebagai zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur ambien.

Melalui regulasi PPRI Nomor 41 Tahun 1999 Pemerintah Indonesia menegaskan arti penting udara dan pengelolaan bagi kehidupan manusia. Untuk itu regulasi tersebut juga menegaskan adanya perlindungan atas mutu udara ambien yang didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan Indeks Standar Pencemaran

11

Udara. Penyusunan baku mutu udara secara nasional dilakukan pemerintah dan turut dicantumkan dalam PPRI Nomor 41 Tahun 1999 sebagai perisai utama terhadap potensi pencemaran udara. Secara khusus setiap daerah diberikan arahan untuk menyusun baku mutunya masing-masing dengan berdasar pada pertimbangan status mutu udara ambien di daerah masing-masing. Baku mutu yang diregulasikan pemerintah berupa baku mutu untuk udara ambien. Baku mutu udara ambien nasional ditetapkan sebagai batas maksimum kualitas udara ambien nasional yang diperbolehkan untuk seluruh kawasan Indonesia. Arah dan tujuan penetapan baku mutu ini adalah mencegah pencemaran uadara dalam rangka pengendalian pencemaran udara nasional. Penetapan baku mutu udara ambien nasional melibatkan beragam instansi terkait dan mempertimbangkan standar-standar internasional.

Status mutu udara ambien daerah adalah mutu udara ambien yang menggambarkan kualitas udara ambien di suatu lokasi pada waktu tertentu. Penetapan status mutu udara ambien daerah adalah dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi teknis tertentu saat pengambilan sampel udara ambien. Penetapan status mutu udara ambien daerah akan ditentukan oleh kegiatan-kegiatan di bawah ini sesuai dengan Penjelasan PPRI Nomor 41 Tahun 1999: (1) Inventarisasi data-data indeks standar pencemaran udara dan ataudata-data kualitas udara ambien daerah; (2) Inventarisasi sumber-sumber pencemar dan potensinya, dan (3) Inventarisasi kondisi atmosfer daerah. Indonesia secara khusus di daerah, mayoritas belum mengenal konsep inventarisasi emisi. Penyebabnya karena selama ini penentuan status mutu dan penilaiannya masih didasarkan pada kondisi udara ambien mengikuti baku mutu yang ada secara nasional. Jika mengikuti regulasi PPRI Nomor 41 Tahun 1999, maka setiap daerah sebenarnya memiliki kewajiban melakukan inventarisasi emisi untuk menyusun status mutu udara ambiennya sendiri sesuai karakter wilayahnya. Secara umum, Indonesia belum meregulasikan baku mutu secara spesifik dari seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan emisi. Mayoritas sumber emisi spesifik masih menggunakan patokan baku mutu udara

12

ambien nasional maupun daerah apabila telah ada sebagai pertimbangan penentuan status mutunya. Pemerintah Kota Surakarta, secara khusus telah mengeluarkan regulasi khusus untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran udara yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Menurut Perda tersebut, kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan, sedangkan ruang lingkup kegiatan pengendalian lingkungan hidup dilakukan secara terpadu meliputi pencemaran air permukaan, pencemaran tanah dan air tanah, pencemaran udara, dan limbah padat.

Kegiatan pencegahan pencemaran udara menurut Perda No. 2 Tahun 2006 ini meliputi penentuan status mutu udara, penyusunan data meteorologis dan geografis yang diperlukan dalam rangka pengendalian pencemaran udara, inventarisasi sumber-sumber pencemaran, penetapan baku mutu emisi, baku kebisingan, dan baku kebauan, penetapan ketatalaksanaan perijinan pembuangan limbah berwujud gas dan atau partikulat, penetapan persyaratan ijin termasuk persyaratan mengenai cerobong saluran pembuangan emisi ke udara, pengawasan ketaatan, penetapan sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran udara. Melalui Perda No. 2 Tahun 2006 ini diharapkan kualitas udara di Kota Surakarta dapat dicegah dari pencemaran udara.

c. Inventarisasi Emisi

Inventarisasi Emisi (Emission Inventory) adalah pencatatan secara komprehensif tentang jumlah pencemar udara dari sumber – sumber pencemar udara dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu. Dalam bahasa yang sederhana, inventarisasi emisi adalah menentukan sumber – sumber pencemar udara, apa yang keluar dari sumber pencemar udara tersebut dan berapa banyak jumlahnya (Kementerian Lingkungan Hidup RI, 2013). Pendekatan dalam Inventarisasi Emisi secara umum dibagi menjadi 2 (dua), yakni pendekatan Top - Down dan Bottom - Up. Pendekatan Top – Down dilakukan apabila terdapat keterbatasan operasional baik berupa tidak adanya personel surveyor maupun keterbatasan pembiayaan dalam

13

pelaksanaan inventarisasi, sehingga dalam pendekatan ini lebih banyak digunakan data sekunder. Pendekatan Bottom – Up mengutamakan pengumpulan data primer.

d. Faktor Emisi

Faktor emisi didefinisikan sebagai nilai yang menunjukan jumlah polutan yang dikeluarkan ke udara yang bersumber dari kegiatan pembakaran. Setiap jenis kendaraan bermotor menghasilkan emisi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis mesin dan konsumsi bahan bakar yang digunakan. COx, NOx, SOx dan gas-gas serta pertikulat adalah beberapa contoh emisi yang dihasilkan oleh berbagai jenis kendaraan bermotor. CO dihasilkan dari reaksi atom karbon dengan oksigen. Gas CO dihasilkan pada proses pembakaran tidak sempurna di mana perbandingan udara dengan bahan bakar tidak seimbang. Udara yang diambil untuk proses pembakaran terdiri dari 20% O2, 79% N2 dan sisanya berupa gas-gas lainnya. Gas Nitrogen (N2) merupakan udara pengencer yang tidak ikut dalam proses pembakaran. Gas N2 bereaksi sendiri membentuk gas NOx (Boedisantoso, 2002). Jumlah emisi CH4, NOx, dan COx berbeda-beda untuk tiap jenis kendaraan dan juga ditentukan dari bahan bakar yang digunakan.

Faktor emisi menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2013) adalah suatu rasio yang menghubungkan emisi suatu pencemar dengan suatu tingkat aktivitas yang dapat diukur, misalnya jumlah materi yang diproses atau jumlah bahan bakar yang digunakan. Sebagai contoh, pembakaran 1 kiloliter minyak bakar pada tungku di pembangkit listrik akan menghasilkan 1,84 kilogram PM10, dan ini berarti faktor emisi PM10 untuk fasilitas tersebut adalah 1,84 kg/kL. Apabila faktor emisi dan tingkat aktivitas diketahui, maka perkalian antara keduanya akan menghasilkan beban emisi. Faktor-faktor emisi umumnya ditentukan dari data pengukuran pada satu atau beberapa fasilitas di dalam suatu kategori industri, sehingga faktor emisi tersebut mewakili nilai yang sejenis untuk suatu industri tetapi tidak berarti mewakili apa yang sesungguhnya terjadi pada suatu sumber tertentu. Faktor emisi yang telah dipublikasikan telah tersedia. Faktor emisi memungkinkan perkiraan beban emisi dari beberapa kategori sumber atau

14

sumber-sumber individu. Untuk menghitung beban emisi dengan menggunakan faktor emisi, diperlukan 3 data masukan; yaitu informasi aktivitas, faktor emisi, dan informasi tentang efisiensi peralatan pengendali emisi (apabila menggunakan faktor emisi yang tidak mempertimbangkan efisiensi peralatan pengendali). Persamaan dasar perhitungan emisi adalah (Persamaan 2.2.):

E = AR x EF (2.2)

dimana:

E = Emisi

AR = tingkat aktivitas (misalnya, jumlah materi yang diproses) EF = faktor emisi, dengan asumsi tanpa pengendalian

Emisi sumber area umumnya sulit dihitung melalui pengukuran aktivitas secara langsung. Dalam hal ini, digunakan faktor emisi yang didasarkan pada variabel penentu yang dapat dikaitkan dengan emisi, misalnya penduduk atau tenaga kerja di dalam industri. Untuk saat ini, Indonesia belum memiliki dokumen/publikasi yang memuat faktor-faktor emisi yang berlaku nasional. Beberapa publikasi di luar negeri yang memuat referensi faktor-faktor emisi untuk berbagai fasilitas dan kategori industri berdasarkan tingkat aktivitas di negara dimana faktor emisi tersebut disusun dalam berbagai dokumen, salah satu contohnya adalah EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook.

5. Pengelolaan Kualitas Udara

Pengelolaan kualitas udara adalah seluruh kegiatan yang ditujukan untuk menciptakan dan memelihara udara bersih untuk melindungi kesehatan manusia dan memberikan perlindungan bagi ekosistem. Kegiatan-kegiatan pengelolaan meliputi: penetapan baku mutu, pemantauan kualitas udara ambien, penyusunan perijinan, penegakan hukum, dan penetapan insentif ekonomi untuk mengurangi pencemaran udara. Pengelolaan kualitas udara melalui kebijakan dan peraturan perundangan menjabarkan tugas dan tanggung jawab serta hubungan antar institusi pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Kebijakan pemerintah adalah landasan bagi pengelolaan kualitas udara. Tanpa kebijakan dan peraturan

15

perundangan yang tepat dan memadai, akan sulit memelihara program pengelolaan kualitas udara yang baik. Strategi pengelolaan kualitas udara adalah serangkaian cara atau rencana tindak untuk melaksanakan kebijakan dan peraturan perundangan pengelolaan kualitas udara.

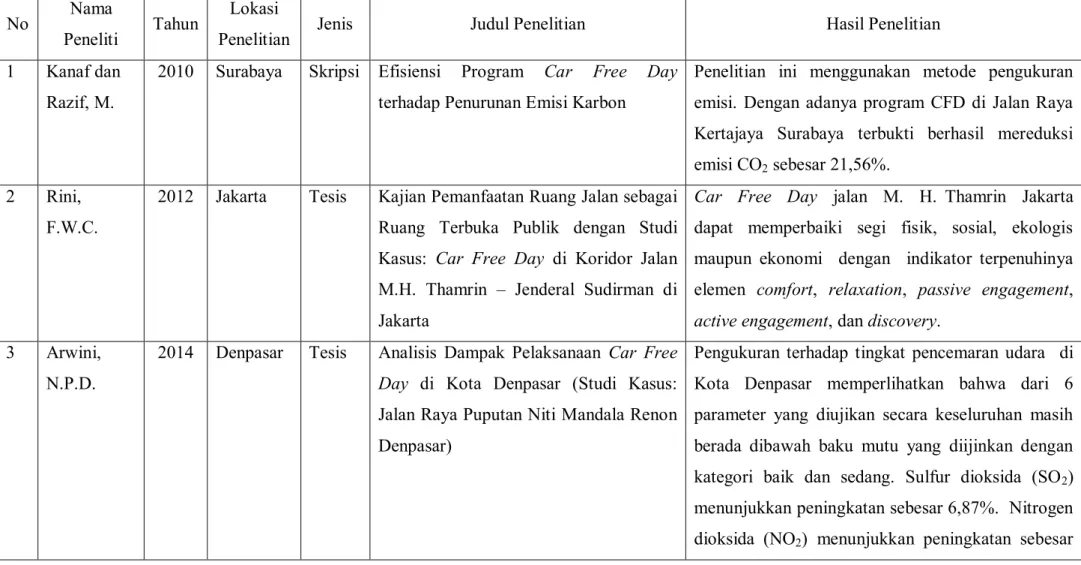

16 B. Penelitian yang Relevan

Tabel 2.2. Penelitian yang Relevan

No Nama

Peneliti Tahun

Lokasi

Penelitian Jenis Judul Penelitian Hasil Penelitian

1 Kanaf dan Razif, M.

2010 Surabaya Skripsi Efisiensi Program Car Free Day terhadap Penurunan Emisi Karbon

Penelitian ini menggunakan metode pengukuran emisi. Dengan adanya program CFD di Jalan Raya Kertajaya Surabaya terbukti berhasil mereduksi emisi CO2 sebesar 21,56%.

2 Rini, F.W.C.

2012 Jakarta Tesis Kajian Pemanfaatan Ruang Jalan sebagai Ruang Terbuka Publik dengan Studi Kasus: Car Free Day di Koridor Jalan M.H. Thamrin – Jenderal Sudirman di Jakarta

Car Free Day jalan M. H. Thamrin Jakarta dapat memperbaiki segi fisik, sosial, ekologis maupun ekonomi dengan indikator terpenuhinya elemen comfort, relaxation, passive engagement, active engagement, dan discovery.

3 Arwini, N.P.D.

2014 Denpasar Tesis Analisis Dampak Pelaksanaan Car Free Day di Kota Denpasar (Studi Kasus: Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar)

Pengukuran terhadap tingkat pencemaran udara di Kota Denpasar memperlihatkan bahwa dari 6 parameter yang diujikan secara keseluruhan masih berada dibawah baku mutu yang diijinkan dengan kategori baik dan sedang. Sulfur dioksida (SO2) menunjukkan peningkatan sebesar 6,87%. Nitrogen dioksida (NO2) menunjukkan peningkatan sebesar

17

No Nama

Peneliti Tahun

Lokasi

Penelitian Jenis Judul Penelitian Hasil Penelitian

36,35%, Karbon monoksida (CO) menunjukkan peningkatan sebesar 366,25%, debu total (PM) mengalami peningkatan terbesar yaitu 599,95%, sedangkan untuk oksidan menunjukkan peningkatan sebesar 28,57%. Kebisingan yang terjadi pada saat pelaksanaan Car Free Day menunjukkan angka rata-rata 61,65 dB(A) sedangkan tingkat kebisingan rata-rata pada hari kerja menunjukkan angka 72,77 dB(A). Peningkatan kebisingan yang terjadi antara dilaksanakannya program Car Free Day dengan hari biasa adalah sebesar 19,17%.

4 Saputra, I., dan

Sutriadi, R.

2014 Bandung Tesis Analisis Car Free Days Berdasarkan Persepsi Pengunjung dalam Konteks Perubahan Perilaku Penggunaan Kendaraan Pribadi. Studi Kasus: Car Free Days Jalan Ir. H.Juanda (Dago)

Dilihat dari penilaian pengunjung terhadap Car Free Days dalam mengubah perilaku penggunaan kendaran pribadi, lebih dari setengah pengunjung menyatakan bahwa Car Free Days tidak dapat mengubah perilaku dalam penggunaan kendaraan pribadi, mayoritas pengunjung masih menggunakan kendaraan pribadi (Mobil dan Motor)

18

No Nama

Peneliti Tahun

Lokasi

Penelitian Jenis Judul Penelitian Hasil Penelitian

untuk berkunjung ke Car Free Days juga memperkuat belum dapatnya Car Free Days mengubah perilaku penggunaan kendaraan pribadi secara optimal, selain itu hasil observasi menunjukkan bahwa banyak terjadi kemacetan dititik-titik jalan sekitar area Car Free Days pada saat berlangsungnya Car Free Days dan bahkan terjadi kemacetan yang sangat panjang sesaat setelah selesainya acara Car Free Days karena besarnya bangkitan kendaraan pada waktu yang bersamaan.

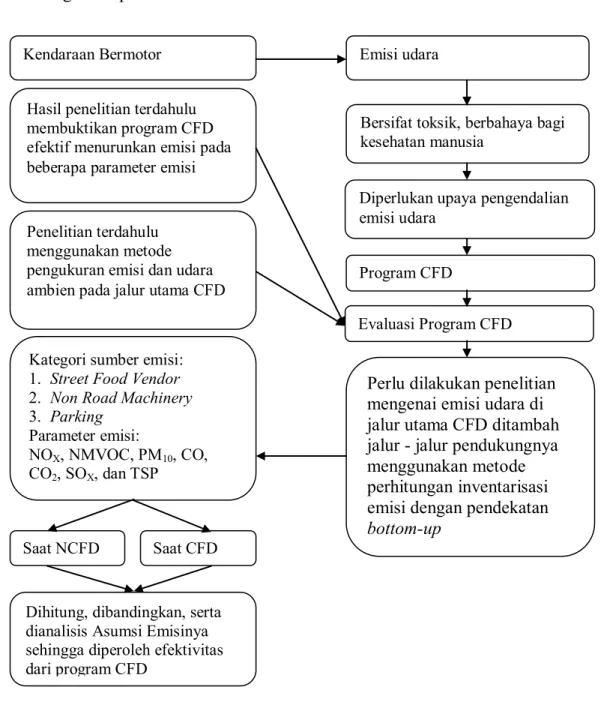

19 C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1. Diagram alir kerangka berpikir

D. Hipotesis

1. Terdapat perbedaan jumlah asumsi emisi udara total yang dihasilkan dari kegiatan di sepanjang Jalan Brigjen. Slamet Riyadi dan Jalan Diponegoro Kota Surakarta masing – masing pada saat NCFD dan pada saat CFD.

2. Program Car Free Day di Jalan Brigjen. Slamet Riyadi dan Jalan Diponegoro Kota Surakarta Surakarta tidak efektif dalam menurunkan emisi udara.

Dihitung, dibandingkan, serta dianalisis Asumsi Emisinya sehingga diperoleh efektivitas dari program CFD

Kendaraan Bermotor Hasil penelitian terdahulu membuktikan program CFD efektif menurunkan emisi pada beberapa parameter emisi

Penelitian terdahulu menggunakan metode pengukuran emisi dan udara ambien pada jalur utama CFD

Kategori sumber emisi: 1. Street Food Vendor 2. Non Road Machinery 3. Parking

Parameter emisi:

NOX, NMVOC, PM10, CO, CO2, SOX, dan TSP

Saat NCFD Saat CFD

Emisi udara

Bersifat toksik, berbahaya bagi kesehatan manusia

Program CFD

Perlu dilakukan penelitian mengenai emisi udara di jalur utama CFD ditambah jalur - jalur pendukungnya menggunakan metode perhitungan inventarisasi emisi dengan pendekatan bottom-up

Diperlukan upaya pengendalian emisi udara