MAKALAH MIKOLOGI

Aspergillus flavus

Oleh :

Sulfiah (093204055)

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM JURUSAN BIOLOGI

BAB I

PENGANTAR

TB, asma, kanker paru – paru, dan pneumonia adalah kasus paru – paru yang umum ditemui di rumah-rumah sakit di Indonesia. Masyarakat awam pun relatif familiar dengan penyakit di atas. Namun sebenarnya ada salah satu penyakit paru yang kejadiannya tidak terlalu sering namun kerap terjadi karena terdapat penyakit paru lain yang mendasarinya, yaitu aspergilosis, penyakit infeksi paru akibat jamur.

Di antara jutaan jamur di muka bumi ini, jenis Aspergillus sp. paling sering menimbulkan infeksi paru. Jamur ini merupakan jamur rumahan yang sporanya sangat banyak bertebaran di udara dan di dalam rongga pernapasan manusia yang sehat. Pada saat kekebalan tubuh rendah, pertumbuhan jamur akan merajalela dan Aspergillus mampu menginvasi arteri dan vena, sehingga lokasinya bisa menyebar hingga ke seluruh tubuh.

Spesies Aspergillus merupakan jamur yang umum ditemukan di materi organik. Meskipun terdapat lebih dari 100 spesies, jenis yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia ialah Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus dan

Aspergillus clavatus yang semuanya menular dengan transmisi inhalasi. Umumnya

Aspergillus akan menginfeksi paru-paru. Aspergillus dapat menyebabkan banyak penyakit pada manusia, bisa jadi akibat reaksi hipersensitivitas atau invasi langsung. Makalah ini akan membahas tentang Aspergillus flavus yang menyebabkan infeksi pada paru-paru manusia.

BAB II

KAJIAN TEORI

Aspergillus flavus

Klasifikasi:

Super kingdom : Eukaryota Kingdom : Fungi Sub kingdom : Dikarya Phylum : Ascomycota Subphylum : Pezizomycotina Classis : Eurotiomycetes Sub classis : Eurotiomycetidae Ordo : Eurotiales

Familia : Trichocomaceae Genus : Aspergillus Spesies : Aspergillus flavus

Aspergillus flavus pada sistem klasifikasi yang terdahulu merupakan spesies kapang yang termasuk dalam divisi Tallophyta, sub-divisi Deuteromycotina, kelas kapang Imperfecti, ordo Moniliales, famili Moniliaceae dan genus Aspergillus. Sistem klasifikasi yang lebih baru memasukkan genus Aspergillus dalam Ascomycetes

berdasarkan evaluasi ultrastruktural, fisiologis, dan karakter biokimia mencakup analisis sekuen DNA. Kapang dari genus Aspergillus menyebar luas secara geografis dan bisa bersifat menguntungkan maupun merugikan bergantung pada spesies kapang tersebut dan substrat yang digunakan. Aspergillus memerlukan temperatur yang lebih tinggi, tetapi mampu beradaptasi pada aw (water activity) yang lebih rendah dan mampu berkembang lebih cepat bila dibandingkan dengan Penicillium. Genus ini, sekalipun memerlukan waktu yang lebih lama dan intensitas cahaya yang lebih untuk membentuk spora, tetapi mampu memproduksi spora yang lebih banyak sekaligus lebih tahan terhadap bahan-bahan kimia. Hampir semua anggota dari genus

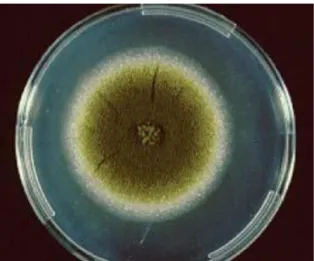

berkontribusi dalam degradasi substrat anorganik. Spesies Aspergillus dalam industri secara umum digunakan dalam produksi enzim dan asam organik, ekspresi protein asing serta fermentasi pangan. Koloni Aspergillus flavus pada media Czapek’s agar dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Koloni Aspergillus flavus pada media Czapek agar

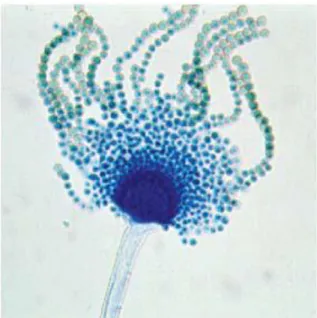

Aspergillus flavus merupakan kapang saprofit di tanah yang umumnya memainkan peranan penting sebagai pendaur ulang nutrisi yang terdapat dalam sisa-sisa tumbuhan maupun binatang. Kapang tersebut juga ditemukan pada biji-bijian yang mengalami deteriorasi mikrobiologis selain menyerang segala jenis substrat organik dimana saja dan kapan saja jika kondisi untuk pertumbuhannya terpenuhi. Kondisi ideal tersebut mencakup kelembaban udara yang tinggi dan suhu yang tinggi. Sifat morfologis Aspergillus flavus yaitu bersepta, miselia bercabang biasanya tidak berwarna, konidiofor muncul dari kaki sel, sterigmata sederhana atau kompleks dan berwarna atau tidak berwarna, konidia berbentuk rantai berwarna hijau, coklat atau hitam. Ruiqian et al. (2004) menyatakan bahwa tampilan mikroskopis Aspergillus flavus memiliki konidiofor yang panjang (400-800 μm) dan relatif kasar, bentuk kepala konidial bervariasi dari bentuk kolom, radial, dan bentuk bola, hifa berseptum, dan koloni kompak (Gambar 2). Koloni dari Aspergillus flavus umumnya tumbuh dengan cepat dan mencapai diameter 6-7 cm dalam 10-14 hari (Ruiqian et al. 2004). Kapang ini memiliki warna permulaan kuning yang akan berubah menjadi kuning kehijauan atau coklat dengan warna inversi coklat keemasan atau tidak berwarna, sedangkan koloni yang sudah tua memiliki warna hijau tua.

Keberagaman ceruk ekologi yang dicakup oleh Aspergillus sub-genus Aspergillus

bagian Flavi (grup Aspergillus flavus) dipadukan dengan kemampuan beberapa spesiesnya untuk memproduksi aflatoksin menjadikan grup Aspergillus flavus sebagai grup yang paling banyak dipelajari hingga saat ini.

Gambar 2. Tampilan mikroskopis dari Aspergillus flavus

Aspergillus flavus tersebar luas di dunia. Hal ini disebabkan oleh produksi konidia yang dapat tersebar melalui udara (airborne) dengan mudah maupun melalui serangga. Komposisi atmosfir juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan kapang dengan kelembaban sebagai variabel yang paling penting. Tingkat penyebaran Aspergillus flavus yang tinggi juga disebabkan oleh kemampuannya untuk bertahan dalam kondisi yang keras sehingga kapang tersebut dapat dengan mudah mengalahkan organisme lain dalam mengambil substrat dalam tanah maupun tanaman. Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus merupakan bagian grup Aspergillus yang sudah sangat dikenal karena peranannya sebagai patogen pada tanaman dan kemampuannya untuk menghasilkan aflatoksin pada tanaman yang terinfeksi. Kedua spesies tersebut merupakan produsen toksin paling penting dalam grup Aspergillus flavus yang mengkontaminasi produk agrikultur.

Aspergillus flavus dan Aspergillusparasiticus mampu mengakumulasi aflatoksin pada berbagai produk pangan meskipun tipe toksin yang dihasilkan berbeda. Aspergillus

sp. umumnya mampu tumbuh pada suhu 6-60°C dengan suhu optimum berkisar 35-38°C. Aspergillus flavus dapat tumbuh pada Rh minimum 80% (aw minimum=0.80)

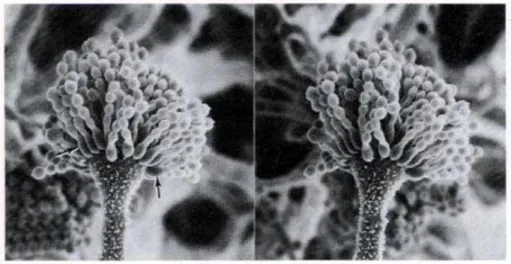

dengan Rh minimum untuk pembentukan aflatoksin sebesar 83% (aw minimum pembentukan aflatoksin=0,83). Rh minimum untuk pertumbuhan dan germinasi spora adalah 80% dan Rh mininum untuk sporulasi adalah 85%. Kenaikan suhu, pH, dan persyaratan lingkungan lainnya akan menyebabkan aw minimum bertambah tinggi. Tampilan mikroskopis Aspergillus flavus dapat dilihat lebih jelas melalui mikroskop tiga dimensi

Gambar 3. Tampilan mikroskopis 3-D dari Aspergillus flavus

Vujanovic et al. (2001) berpendapat bahwa Aspergillus flavus dapat tumbuh optimal pada aw 0,86 dan 0,96. Sauer (1986) menyatakan bahwa Aspergillus flavus

tidak akan tumbuh pada kelembaban udara relatif di bawah 85% dan kadar air di bawah 16%. Aw minimum yang dibutuhkan Aspergillus flavus untuk tumbuh adalah 0,80. Aspergillus flavus menyebabkan penyakit dengan spektrum luas pada manusia, mulai dari reaksi hipersensitif hingga infeksi invasif yang diasosiasikan dengan

angioinvasion. Sindrom klinis yang diasosiasikan dengan kapang tersebut meliputi granulomatous sinusitis kronis, keratitis, cutaneous aspergillosis, infeksi luka, dan osteomyelitis yang mengikuti trauma dan inokulasi. Semntara itu, Aspergillus flavus

cenderung lebihmematikan dan tahan terhadap antifungi dibandingkan hampir semua spesies Aspergillus yang lainya. Selain itu, kapang tersebut juga mengkontaminasi berbagai produk pertanian di lapangan, tempat penyimpanan, maupun pabrik pengolahan sehinggameningkatkan potensi bahaya dari Aspergillus flavus.

Penyebaran Aspergillus flavus yang merata sangat dipengaruhi oleh iklim dan faktor geografis Pertumbuhan Aspergillus flavus dipengaruhi oleh lingkungan seperti kadar air, oksigen, unsur makro (karbon, nitrogen, fosfor, kalium danmagnesium) dan

unsur mikro (besi, seng, tembaga, mangan dan molibdenum). Faktor lain yang juga berpengaruh antara lain cahaya, temperatur, kelembaban dan keberadaan kapang lain. Temperatur yang optimal untuk pertumbuhan Aspergillus flavus berkisar pada 30°C dengan Rh ≥ 95%. Secara umum kapang adalah organisme aerobik sehingga gas O2

dan N2 akan menurunkan kemampuan kapang untuk membentuk aflatoksin. Efek penghambatan oleh CO2 dipertinggi dengan menaikkan suhu atau menurunkan Rh

dengan kadar O2 minimum 1% untuk pertumbuhan. Perlakuan dan analisis yang tepat

sangat dibutuhkan untuk mencegah penurunan produksi aflatoksin dalam lingkungan laboratorium.

Aflatoksin

Aflatoksin merupakan sekelompok toksin yang memiliki struktur molekul yang mirip. Aflatoksin ditemukan secara tidak sengaja pada insiden kematian seratus ribu ekor kalkun di suatu peternakan di Inggris pada tahun 1960. Penyakit tersebut dikenal dengan nama Turkey X Disease karena belum diketahui penyebabnya pada waktu itu. Penyebab penyakit tersebut ditemukan berupa sejenis toksin yang terdapat dalam tepung kacang tanah pada ransum ternak. Pengujian yang melibatkan sampel ransum ternak mengungkapkan keberadaan sejenis. Toksin tersebut berasal dari kontaminasi

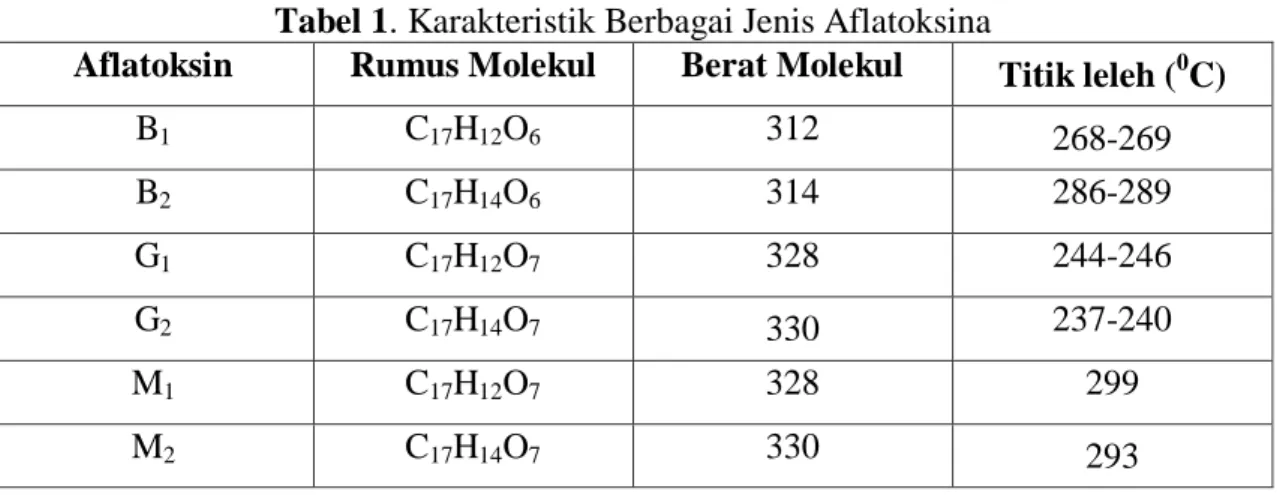

Aspergillus flavus pada campuran ransum ternak tersebut. Nama toksin tersebut diambil dari penggalan kata Aspergillus flavus toksin yang disingkat menjadi aflatoksin karena Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus merupakan spesies dominan yang bertanggung jawab atas kontaminasi aflatoksin pada tanaman sebelum dipanen maupun selama penyimpanan. Aflatoksin memiliki karakteristik seperti dapat dilihat pada Tabel 1.

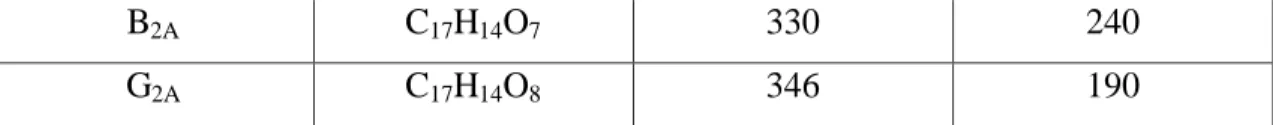

Tabel 1. Karakteristik Berbagai Jenis Aflatoksina

Aflatoksin Rumus Molekul Berat Molekul Titik leleh (0

C) B1 C17H12O6 312 268-269 B2 C17H14O6 314 286-289 G1 C17H12O7 328 244-246 G2 C17H14O7 330 237-240 M1 C17H12O7 328 299 M2 C17H14O7 330 293

B2A C17H14O7 330 240

G2A C17H14O8 346 190

Produksi aflatoksin merupakan sebuah konsekuensi dari kombinasi berbagai faktor antara lain karakteristik biologis dan kimiawi spesies, substrat, dan lingkungan seperti iklim dan faktor geografis. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi temperatur, kelembaban, cahaya, aerasi, pH, sumber karbon dan nitrogen, faktor stress, lipida, trace metal salt, tekanan osmosis, potensi oksidasi-reduksi, dan komposisi kimiawi dari nutrien yang diberikan. Beberapa faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi ekspresi gen yang meregulasikan produksi aflatoksin (aflR) maupun gen struktural kemungkinan dengan mengubah ekspresi faktor-faktor transkripsi global yang merespons sinyal dari lingkungan dan nutrisi. Aflatoksin disintesis dari malonyl CoA dalam dua tahap. Tahap pertama ialah pembentukkan hexaonyl CoA

dilanjutkan tahap kedua berupa pembentukkan decaketide anthraquinone. Beberapa seri reaksi oksidasi-reduksi (Gambar 4) yang sangat terorganisir kemudian menghasilkan aflatoksin. Skema produksi aflatoksin yang umum diterima saat ini ialah sebagai berikut:

hexanoyl CoA precursor —> norsolorinic acid, NOR —> averantin, AVN —> hydroxyaverantin, HAVN —> averufin, AVF —>

hydroxyversicolorone, HVN—> versiconal hemiacetal acetate, VHA —> versi-conal, VAL —> versicolorin B, VERB —> versicolorin A, VERA —

> demethyl-sterigmatocystin, DMST —> sterigmatocystin, ST —> Omethylsterigmatocystin,

OMST—> aflatoxin B1, AFB1 and aflatoxin G1, AFG1.

Gambar 4. Skema produksi aflatoksin

Biosintesis aflatoksin merupakan proses yang sangat kompleks (Gambar 5) dan diatur oleh gen-gen yang tersusun dalam suatu kelompok gen. Efek posisi kromosomal dan juga beberapa gen regulator akan bergantung pada kontrol nutrisi dan lingkungan. D’Mello (2002) secara singkat menyatakan bahwa aflatoksin, seperti halnya patulin dan fumonisin, memiliki jalur biosintesis polipeptida dengan metabolit primer berupa Asetil koenzim-A. Meskipun demikian, pentingnya produksi aflatoksin

secara biologis maupun dalam kaidah evolusi bagi kapang itu sendiri masih sangat sedikit dipahami. Aflatoksin merupakan metabolit sekunder yang umumnya diasosiasikan dengan respon kapang terhadap lingkungan

yang membatasi pertumbuhan.

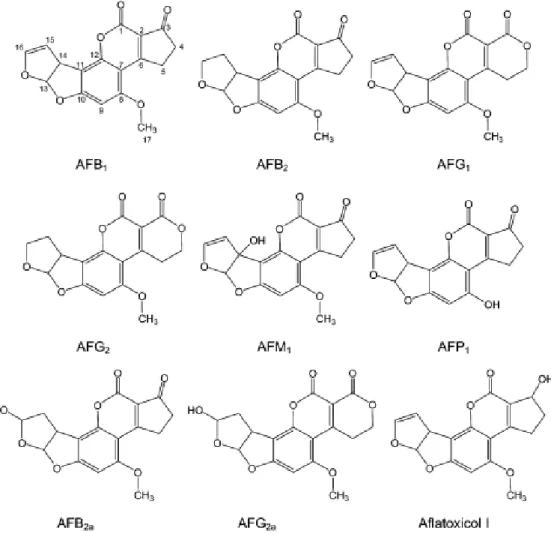

Fente et al. (2001) menyatakan aflatoksin sebagai mikotoksin dengan sifat beracun dan karsinogenik tinggi yang dihasilkan dari beberapa strain Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, dan Aspergillus nomius. Aflatoksin yang terutama dihasilkan oleh Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus merupakan metabolit fungi yang terjadi secara alami dan telah lama dikenal sebagai kontaminan lingkungan yang signifikan. Kapang-kapang tersebut umum dijumpai pada bahan pakan atau pangan yang mengalami proses pelapukan atau disimpan dalam kondisi kelembaban tinggi, meskipun tidak semua kapang tersebut menghasilkan aflatoksin. Hal tersebut mendorong munculnya metode untuk menyeleksi kemampuan kapang untuk memproduksi aflatoksin. Aflatoksin diberi akhiran sesuai dengan penampakan fluorosensinya dibawah sinar UV pada lempeng kromatografi lapisan tipis dengan silika gel yang disinari ultraviolet. Penampakan fluoresensi biru diberi akhiran B (blue) dan penampakan fluorosensi hijau diberi akhiran G (green). Berdasarkan mobilitas pada kromatografi lapisan tipis, penamaan aflatoksin diberi indeks angka tambahan menjadi B1, B2, G1, dan G2, masing-masing dengan struktur molekul yang berbeda namun mirip (Gambar 5).

Gambar 5. Struktur molekul berbagai jenis aflatoksin

Di Indonesia, aflatoksin sering ditemukan pada produk-produk pertanian dan hasil olahan. Residu aflatoksin dan metabolitnya juga ditemukan pada produk peternak seperti susu, telur, dan daging ayam.

Morfologi

Dalam media Czapek dox agar, koloni berbentuk granular, datar, awalnya berwarna kuning tapi dengan cepat menjadi hijau gelap kekuningan seiring usia. Kepala konidiofor tipe radial, berdiameter hampir 300 – 400 μm. Konidiofor panjang dan kasar, semakin dekat dengan vesikel akan semakin kasar. Konidia berbentuk bulat atau lonjong (berdiameter 3 – 6 μm), hijau pucat dan terlihat berbentuk echinulate. Beberapa strain memproduksi sclerotia.

Siklus hidup

1. Mycelium dan Sclerotia

Mycelium jamur merupakan struktur yang cukup dominan ditemukan dalam tanah. Sclerotia juga bisa terbentuk yang membuatnya bisa bertahan hidup cukup lama dalam tanah

Gambar 7. Hifa dari A. flavus

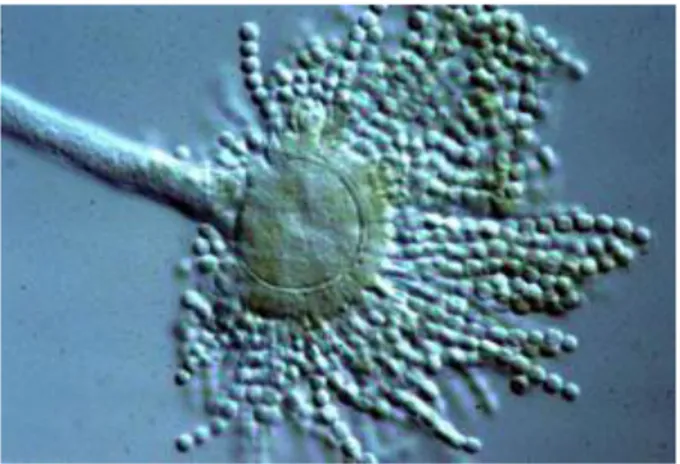

2. Konidiofor

Sementara A. flavus masih muda dan bertumbuh, mycelium membentuk banyak konidofor. Konidiofor tumbuh secara tunggal dari badan hifa

Gambar 8. Konidiofor dari A. flavus

3. Konidia

Konidiofor yang matang akan membentuk konidia pada ujungnya. Konidia berbentuk bulat dan unisel dengan dinding yang kasar. Konidia bisa tumbuh, menyebar di udara, menempel pada tubuh serangga, pada tanaman, pada hasil panen.

Gambar 9. Konidia

4. Mycelia saprofit

A. flavus biasanya tumbuh dan hidup sebagai saprofit di dalam tanah. Pertumbuhannya sangat didukung dengan adanya sisa – sisa tanaman dan hewan dalam jumlah besar.

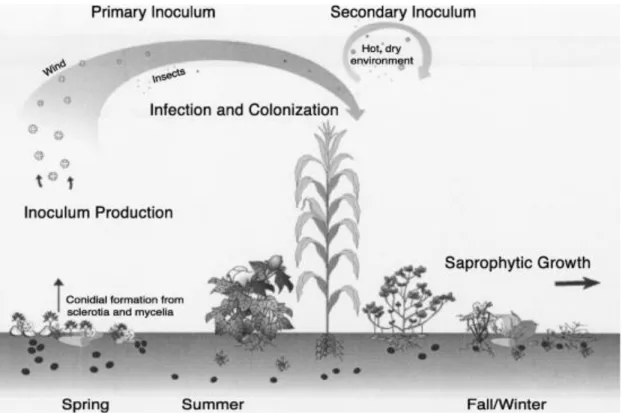

Gambar 10. Diagram infeksi A. flavus

Epidemiologi Aspergillus flavus

berbeda, tergantung pada spesies inang. Gambar ke kiri menunjukkan siklus hidup dari jamur pada jagung. Jamur baik sebagai miselium atau sebagai struktur tahan dikenal sebagai sclerotia. Para sclerotia baik berkecambah untuk menghasilkan hifa tambahan atau mereka menghasilkan konidia (spora aseksual), yang dapat tersebar di dalam tanah dan udara. Spora ini dibawa ke telinga jagung oleh serangga atau angin mana mereka berkecambah dan menginfeksi kernel jagung. Tidak seperti kebanyakan jamur, Aspergillus flavus

menyukai kondisi kering panas.

Penyakit yang ditimbulkan

1. Aflatoxicosis

Keracunan akibat aflatoksin yang tertelan mengakibatkan kerusakan hati secara langsung yang diikuti kematian

Gejala :

Sakit perut Koma Muntah Kanker

Rasa seperti terbakar Demam

Batuk

2. Aspergillosis

Ada 2 jenis aspergillosis. Salah satunya allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA), kondisi di mana jamur menyebabkan gejala alergi pada sistem pernapasan tapi tidak menginvasi dan menghancurkan jaringan. Jenis aspergillosis yang lain adalah aspergillosis invasif, penyakit yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh manusia. Pada kondisi ini jamur menginvasi ke seluruh tubuh dan merusak jaringan tubuh.

Gejala : Demam Sakit kepala Menggigil Peningkatan produksi lendir hidung Batuk Sesak nafas

Penurunan berat badan

Sakit pada bagian dada Nyeri tulang

Kencing berdarah (Hematuria) Penurunan pengeluaran urine Meningitis

Penglihatan berkurang sampai buta Sinusitis

Radang pada jantung

3. Aspergilloma

Ini adalah gangguan paru – paru yang paling umum disebabkan oleh A.flavus. Aspergilloma merupakan bola jamur yang berisi mycelia dari A.flavus, yang menyebabkan infeksi sel, fibrin, otot dan jaringan, biasanya menyebabkan lubang pada paru – paru.

Obat yang digunakan

1. Amphotericin B

Farmakologi

Amfoterisin B merupakan antibiotik polyene yang dihasilkan oleh galur Streptomyces nodosus. Obat ini bisa bertindak sebagai fungistatik maupun fungisidal dengan mengikat sterol (misalnya ergosterol) dalam membran sel yang berujung pada kematian sel. Formulasi yang lebih baru amfoterisin lipid, ternyata sama efektif dengan formulasi lama namun lebih kurang nefrotoksik. Hidrasi yang adekuat bisa mengurangi nefrotoksisitas, dan pasien mentolerir cairan harus diberikan sebelum dan sesudah hidrasi.

Kontraindikasi Riwayat hipersensitif Dosis & Cara

Pemberian

Amfoterisin : 0,25 mg/kg BB dengan infusi lambat selama 2-6 jam. Dosis maksimal 1,5 mg/kg BB per hari.

Interaksi

Obat antineoplastik bisa meningkatkan potensi toksisitas ginjal, bronkospasma, dan hipotensi.

Kortikosteroid, digitalis, dan tiazid berpotensi hipokalemia.

Siklosporin, aminoglikosida, cidofovir, pentamidin, tacrolimus, dan vancomisin bisa meningkatkan risiko toksisitas ginjal.

Antifungi azol mengurangi efikasi amfoterisin.

Zidovudin bisa menambah nefrotoksisitas dan mielotoksisitas.

Amfoterisin bisa meningkatkan toksisitas flutikason.

Amfoterisin bisa meningkatkan aktivitas daunorubisin dan doksorubisin.

Efek Samping

Demam, sakit kepala, anoreksia, kehilangan bobot badan, gangguan gastrointestinal, malaise, nyeri epigastrik, dispepsia, anemia.

2. Itraconazole

Farmakologi

Itrakonazol, antifungi sintetik triazol, memiliki aktivitas yang lebih besar melawan Aspergillus dibandingkan dengan flukonazol atau ketokonazol. Obat ini bersifat fungistatik dengan memperlambat pertumbuhan sel jamur melalui inhibisi cytochrome P-450–dependent synthesis of ergosterol, suatu komponen vital dalam membarn sel jamur. Formulasi per oral (kapsul, suspensi) biasa dgunakan untuk terapi antifungi jangka panjang. Formulasi kini juga telah tersedia. Karena tidak larut dalam air, suspensi per oral dan intravena dilarutkan dengan hydroxypropyl-beta-cyclodextrin.

Kontraindikasi Hipersensitif, menyusui, gagal ginjal, gagal ventrikular kiri

Dosis & Cara Pemberian

Kapsul: 200-400 mg/ hari dengan makanan atau cola Infeksi yang mengancam jiwa: 200 mg 3 x sehari untuk 3 hari pertama, selanjutnya 200 mg dua kali sehari

Suspensi oral: 200-400 mg/hari saat perut kosong

IV: 200 mg dua kali sehari untuk 2 hari, selanjutnya 200 mg/hari

Anak: dosisnya belum ada, namun direkomendasikan untuk anak 3-16 tahun, 5-10 mg/kg/ hari per oral untuk profilaksis Aspergillus pada anak dengan chronic granulomatous disease (gunakan suspensi per oral)

Peringatan Hati-hati penggunaan itrakonazol pada insufisiensi hepatik; pasien dengan factor risiko jantung.

Interaksi

Karena menghambat enzim cytochrome P-450 hepatik, maka itrakonazol meningkatkan kadar banyak obat lain; toksisitas jantung serius bisa terjadi saat pemberian bersamaan dengan cisapride, dofetilide, pimozide, atau kuinidin; mempengaruhi metabolisme beberapa obat golongan benzodiazepine sehingga memperpanjang sedasi; pemberian bersamaaan dengan lovastatin atau simvastatin meningkatkan risiko

rhabdomyolysis; monitor kadar siklosporin, takrolimus, dan digoksin (itrakonazol meningkatkan kadar dan perlu dilakukan pengaturan dosis); penyerapan itrakonazol per oral perlu suasana lambung asam (penghambat H2 dan PPI sebaiknya tidak diberikan secara bersamaan).

Efek Samping Sakit kepala, nyeri abdomen, nausea, pusing, dispepsia, ruam, pruritus, rambut rontok, dan edema.

Nama dagang Sporanox, Forcanox, Fungitrazol, Furolnok, Itzol, Nufatrac, Sporacid, Unitrac

3. Voriconazole

Farmakologi

Vorikonazol, digunakan untuk pengobatan primer invasive aspergillosis dan pengobatan penyelamatan dari infeksi spesies Fusarium atau Scedosporium apiospermum. Obat ini merupakan antifungi triazol yang bekerja dengan menghambat cytochrome P-450–mediated 14 alpha-lanosterol demethylation yang sangat esensial dalam biosintesis ergosterol jamur.

Kontraindikasi

Hipersensitif, jangan diberikan dalam bentuk IV dengan CrCl <50 mL/menit (mengurangi eksresi IV); pemberian bersamaan dengan rifampisin, rifabutin, carbamazepin, barbiturat, sirolimus, pimozide, kuinidin, cisapride, atau alkaloid ergot.

Dosis & Cara Pemberian

Pemberian cara infusi dengan kecepatan maksimal 3mg/kg/jam selama 1-2 jam. Terapi inisial dengan loading dose: 6 mg/kg IV tiap 12 jam untuk 2 dosis, diikuti dengan dosis pemeliharaan: 4 mg/kg IV tiap 12 jam. Bila pasien tidak mampu menerima pengobatan, maka dosis pemeliharaan dikurangi hingga 3 mg/kg tiap 12 jam.

Interaksi

Penginduksi CYP-450 (misalnya rifampin) tampak menurunkan kadar steady state peak plasma hingga 93%; meningkatkan kadar serum obat yang dimetabolisme oleh

CYP-450 2C19 atau 2C9, yang sebagian diantaranya kontraindikasi ( sirolimus, pimozide, quinidine, cisapride, alkaloid ergot); monitoring yang sering harus dilakukan pada penggunaan bersama dengan siklosporin, tacrolimus, warfarin, inhibitor HMG CoA, benzodiazepin, penghambat kanal kalsium.

Efek Samping

Gangguan penglihatan, demam, kedinginan, sakit perut, nyeri abdomen, takikardia, gangguan tekanan darah, vasodilatasi, gangguan gastrointestinal, mulut kering, halusinasi, pusing, dan ruam.

Daftar Pustaka

Anonim. 2007. Taxonomy browser (Aspergillus flavus), http://www.ncbi.nlm.nih.

gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=5059, diakses pada tanggal 6 april

2012.

Anonim. 2008. Aspergillosis (Aspergilus). http://www.cdc.gov/nczved/dfbmd/ disease

listing/aspergillosis_gi.html, diakses pada tanggal 6 april 2012.

Anonim. 2008. Deuteromycetes. mikrobia.files.wordpress.com/2008/05/07-0852.doc,

diakses pada tanggal 7 april 2012.

Anonim. 2008. Aspergillus flavus. http://pathport.vbi.vt.edu/pathinfo/

pathogens/A-f.html, diakses pada tanggal 6 april 2012.

Ellis, D. 2006. Aspergillus flavus. http://www.mycology.adelaide.edu.au

/images/flavus.gif, diakses pada tanggal 6 april 2012.

Fekete. 2009. Conidia of Aspergillus flavus mold.

http://enfo.agt.bme.hu/drupal/en/node/2780, diakses pada tanggal 7 april 2012.

Maryam, R. 2002. Mewaspadai Bahaya Kontaminasi Mikotoksin pada Makanan.

http://tumoutou.net/702_04212/romsyah_m.htm, diakses pada tanggal 6 april

2012.

Meta. 2009. Deuteromycetes. http://deuteuro4.blogspot.com/, diakses pada tanggal 6 april 2012.

Sari. 2009. Fungi. http://princessary.webnode.com/products/fungi/, diakses pada tanggal 7 april 2012.