BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik berdarah selama tiga dekade yang berlangsung di Aceh telah berakhir melalui sebuah perundingan damai. Penandatanganan nota kesepahaman perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Republik Indonesia (RI) dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Perdamaian ini difasilitasi oleh CMI (The Crisis Management Initiatives) yang dipimpin mantan presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Perjanjian perdamaian ini selanjutnya lebih dikenal sebagai MoU (Memorandum of Understanding) Helsinki.

Setelah MoU Helsinki, masyarakat Aceh memasuki fase transisi baru dalam kehidupan mereka, baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial. Proses bina-damai (peacebuilding) yang dibangun di Aceh pasca konflik tidak terlepas dari tiga mekanisme, yakni Disarmament, Demobilization dan Reintegration (DDR). Dari ketiga aspek tersebut, proses reintegrasi menjadi tahapan yang membutuhkan waktu paling lama. Kompleksitas persoalan reintegrasi menjadi sedemikian ketat karena sifatnya yang jangka panjang dan harus berkelanjutan.

Dalam MoU Helsinki poin 3.2.5 yang dipaparkan tentang proses reintegrasi pasca konflik di Aceh, jelas disebutkan bahwa subjek penerima manfaat (beneficiaries) dari proses reintegrasi tersebut hanya menitikberatkan anggota GAM tanpa penjabaran detail berbasis gender. Pada praktiknya ketika masa perdamaian, subjek yang digolongkan sebagai mantan GAM hanya mereka kaum laki-laki dalam struktur organisasi dan mantan tentara GAM saja. Ironisnya, Inong Bale (perempuan kombatan) yang menjadi satu kesatuan dengan GAM pada masa konflik telah terlupakan pada masa perdamaian. Demikian pula halnya dengan keberadaan UUPA (Undang-undang Pemerintahan Aceh) yang diharapkan mampu merangkul semua kepentingan rakyat Aceh pasca konflik, nyatanya juga masih belum berfungsi maksimal dalam hal perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Sejatinya, landasan pentingnya melibatkan perempuan dalam setiap proses perdamaian dan mekanisme pasca konflik telah tertuang dalam UNSCR (United Nations Security Council Resolution) Nomor 1325. IWTC (International Women Tribute’s Centre) merangkum poin utama Resolusi 1325 dalam tujuh belas ringkasan poin penting, salah satunya menyebutkan bahwa, “Increase participation of women at decision-making levels in conflict resolution and peace processes”. (IWTC, 2000: 1)

Kondisi Inong Bale pasca konflik yang belum terakomodasi dalam MoU Helsinki mendorong terbentuknya suatu gerakan perempuan Aceh yang dinamai Liga Inong Aceh (LINA) pada tanggal 11 Juni 2006. Inisiator LINA terdiri dari aktivis-aktivis perempuan Aceh, yakni Shadia Marhaban, Dewi Muthia, Cut Fatma Dahlia, Maryati, dan juga Nur Djuli (mantan petinggi GAM). LINA dibentuk untuk mengawal berjalannya penerapan poin-poin kesepakatan yang ada dalam MoU supaya juga mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan perempuan Aceh terutama perempuan eks-kombatan.

LINA pada awalnya merupakan gerakan perempuan yang berbasis kelompok pro referendum dan para Inong Bale, yakni para wanita terdiri dari janda GAM dan perempuan-perempuan lain yang turut menjadi korban atas konflik di Aceh. Pada masa konflik, pasukan Inong Bale disebut-sebut sebagai kekuatan sayap kanan GAM, mereka ikut terjun berperang melawan militer, menjadi mata-mata maupun membantu urusan logistik. Kiprah Inong Bale selama perang Aceh ini membuat mereka sering dijuluki sebagai Widow Warrior.

Dalam konteks konflik di Aceh, kaum Inong Bale menjadi suatu kelompok khusus dengan berbagai kisah yang dimilikinya. Yang membuat Inong Bale berbeda dengan kaum perempuan lainnya di nusantara adalah ketika mereka mampu hadir sebagai kekuatan emergensi meskipun mereka pula yang mengalami efek konflik paling tajam. Mereka sebagai korban konflik dan sekaligus menjadi bagain dalam kelompok atau pihak yang berkonflik.

Adapun sisi menarik dari LINA sendiri adalah LINA sebagai sebuah wadah atau perpanjangan tangan dari Inong Bale (perempuan eks-kombatan) setelah konflik berakhir. Perempuan eks-kombatan masih yang justru terlupakan pada masa perdamaian kemudian menjadi merasakan mendapatkan tempat atau kendaraan untuk tetap menjalankan eksistensinya. Dapat dikatakan bahwa LINA beridentitas sebagai wajah baru perempuan

eks-kombatan pada masa damai dan berfokus pada pendidikan politik sebagai pengganti senjata mereka. Dari sudut pandang inilah yang membedakan LINA dengan gerakan perempuan lain di Indonesia.

LINA menilai persoalan sosial seperti ketimpangan, diskriminasi, dan kekerasan struktural terhadap kaum perempuan menjadi suatu kondisi problematis yang harus segera dibenahi. LINA juga beranggapan bahwa kaum perempuan masih termarginalkan dari reintegrasi pasca konflik. Oleh karena itu, LINA menjadi wujud representatif perjuangan hak perempuan dalam membangun perdamaian yang adil di Aceh.

Shadia Marhaban selaku Presiden LINA mengatakan tentang tujuan didirikannya LINA sebagai suatu gerakan perempuan pasca konflik.

“Secara normatif LINA bertujuan untuk membantu perempuan Inong Bale agar mendapatkan legitimasi, pengakuan dan harga diri perempuan itu sendiri. Sehingga pada saat mereka telah memiliki LINA merasa seperti menemukan jati diri mereka kembali”

Pada tatanan yang lebih spesifik, penelitian ini membahas seputar peran LINA dalam memperjuangkan hak-hak perempuan eks-kombatan pada proses reintegrasi pasca konflik di Aceh dengan memposisikan LINA sebagai suatu bentuk gerakan sosial yang fokus terhadap kaum perempuan. Mengetahui seperti apa pola bangunan ikatan solidaritas dalam gerakannya, lalu mendiskusikan tentang mobilisasi sumber daya yang dilakukan LINA untuk melaksanakan program kerjanya. Realita kehidupan perempuan eks-kombatan pasca konflik, menunjukkan bahwa mereka menjadi kelompok yang memerlukan fasilitator sekaligus mobilisator supaya hak-hak mereka bisa diperoleh dengan adil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini mengusung pertanyaan riset sebagai berikut: Bagaimana peran LINA dalam proses reintegrasi perempuan eks-kombatan ke dalam masyarakat Aceh?

Penelitian sebelumnya seputar peran LINA sebagai suatu gerakan perempuan dalam proses reintegrasi perempuan eks-kombatan di Aceh masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan kaburnya penilaian tentang siapa yang disebut sebagai eks-kombatan. Mayoritas pandangan umum terjebak dalam asumsi menyamakan antara mantan GAM dan Inong Bale dalam satu kesatuan. Hal ini memang wajar, karena pada masa konflik baik anggota GAM (laki-laki) maupun pasukan Inong Bale bergerak dalam satu kesatuan. Namun, pada masa perdamaian (pasca konflik), kondisi tersebut tak lagi berlangsung sama, karena justru mantan Inong Bale menjadi termarjinalkan dalam berbagai program perdamaian, termasuk dalam manfaat proses reintegrasi.

Dari keterbatasan literatur tersebut, penulis mengategorikan riset sebelumnya tentang reintegrasi perempuan eks-kombatan dalam dua arus argumen utama. Pertama, literatur yang membahas tentang proses reintegrasi pasca konflik di Aceh masih didominasi oleh kajian yang menganggap GAM sebagai entitas utama penerima manfaat program reintegrasi, sehingga perempuan eks-kombatan terlupakan sebagai salah satu subjeknya. Kedua, penulis juga menemukan beberapa literatur yang menunjukkan mulai munculnya kesadaran publik terhadap realita posisi perempuan eks-kombatan pasca konflik yang masih termarjinalkan dari program reintegrasi, sehingga mereka memandang perempuan eks-kombatan penting untuk dilibatkan dalam proses reintegrasi. Adapun argumen sebelumnya tentang peran LINA sebagai suatu gerakan perempuan Aceh pasca konflik mengatakan bahwa cara-cara yang dilakukan LINA melalui pelatihan dan pendidikan politik dianggap kurang memberikan manfaat bagi perempuan Aceh. Argumen ini berbasis penilaian terhadap manfaat langsung dari aspek pemberian bantuan dalam bentuk materiil.

Banyak riset yang memosisikan penerima manfaat (beneficiaries) atas program-program reintegrasi Aceh didominasi oleh mantan GAM sebagai aktor utama. Hasil analisis seperti Morfit (2007), Fròdin (2008), Basyar dkk (2008) dan Lusia (2010) mewakili beberapa kesimpulan argumen yang masih belum memperhatikan perempuan eks-kombatan sebagai entitas yang menjadi satu kesatuan dengan mantan GAM untuk memperoleh manfaat program reintegrasi.

Michael Morfit (2007) dalam risetnya Beyond Helsinki: Aceh and Indonesia’s Democratic Development memandang penting proses reintegrasi eks-kombatan sebagai

bagian untuk membangun perdamaian Aceh yang berkelanjutan. Namun, dalam analisisnya Morfit masih terfokus pada mantan GAM sebagai aktor eks-kombatan yang terlibat dalam program reintegrasi tersebut. Aktor yang disebut sebagai ad hoc bodies (pihak-pihak yang berkepentingan) yakni pemerintah, GAM, dan lembaga donor internasional saja. (Morfit, 2007: 23)

Lina Fròdin (2008) dalam esainya The Challenges of Reintegration in Aceh masih menggunakan subjek GAM sebagai entitas tunggal beneficiaries reintegrasi pasca konflik. Namun, ia menempatkan perempuan pada posisi sebagai korban konflik, ketika “perempuan menjadi korban pemerkosaan sebagai salah satu bentuk aksi pada masa perang (konflik)”. (Fròdin, 2008: 55) Ambiguitas ini berdampak pada posisi beneficiaries yang tercantum pada data Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk melaksanakan program reintegrasi.

Demikian pula menurut M. Hamdan Basyar, dkk (2008) dalam bukunya Aceh Baru; Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi, menyingung fungsi dan peran BRA pada tataran teknis salah satunya ialah “menyalurkan bantuan ekonomi kepada mantan kombatan GAM dan memberikan dana kompensasi dalam bentuk diyat bagi korban konflik”, lagi-lagi hanya mantan GAM saja sebagai pihak beneficiaries-nya. (Basyar, 2008: 106) Analisis serupa yang dilakukan Henny Lusia (2010) dalam tesisnya yang mendalami tentang keberhasilan CMI dalam mediasi konflik di Aceh juga masih menggunakan mantan GAM sebagai entitas utama penerima manfaat program reintegrasi pasca konflik di Aceh. (Lusia, 2010: 92-93)

Dari arus analisis yang berlawanan, kelompok argumen kedua mulai memunculkan beberapa hasil riset yang melihat bahwa perempuan eks-kombatan seharusnya menjadi entitas yang dilibatkan dalam program reintegrasi Aceh. Dimulai dari riset yang dilakukan oleh Uning (2008), Celik (2008), Liesinen & Lahdensuo (2008), Barron (2009), dan Djohar (2010).

Tesis Dara Meutia Uning (2008) dengan tegas menyimpulkan bahwa perempuan eks-kombatan masih termarjinalkan dalam konteks reintegrasi Aceh, bahkan justru terjebak dalam kondisi perekonomian yang bergantung pada lembaga donor. Dalam tesisnya Female Ex-Combatants Reintegrations into Post-Conflict Aceh: Women at the periphery, Uning mengatakan, “ketimpangan-ketimpangan lainnya yang termasuk dalam

fakta bahwa laki-laki eks-kombatan memiliki akses lebih baik terhadap keuntungan ekonomi dan posisi tawarnya didalam pemerintahan lokal, guna meningkatkan status sosial mereka”. (Uning, 2008: 50)

Elsa Clavė-Celik (2008) justru melihat ketimpangan yang terjadi pada perempuan eks-kombatan dari sudut pandang konteks sejarah identitas pejuang perempuan Aceh sejak masa kolonialisme. Menurutnya, pada masa perdamaian, perempuan Aceh menjadi entitas yang terlupakan atau “forgotten women”. Kalle Liesinen dan Sami Lahdensuo (2008) dalam esainya Negotiating Decommissioning and Reintegration in Aceh, Indonesia juga berpendapat serupa. Mereka mengatakan, “perempuan harus dilibatkan dalam bina-damai, termasuk DDR sejak awal” hal ini diperlukan, mengingat “pengalaman perempuan unik sebagai korban selama perang terjadi” sehingga “pendampingan substansi yang spesifik diperlukan untuk merespons persoalan ini secara efektif”. (Liesinen dan Lahdensuo, 2008: 28)

Demikian pula argumen Zubaidah Djohar dalam buku yang berjudul Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda Tangan oleh Fajran Zain, dkk (2010) memandang penting adanya perdamaian yang berbasis pemberdayaan. Pemberdayaan yang dimaksud adalah ketika perdamaian Aceh mampu mengakomodasi semua pihak yang terkait secara adil dan merata, termasuk melibatkan perempuan eks-kombatan. Menurutnya “hakikat sebuah perdamaian berkelanjutan terletak jika memperhatikan kesejahteraan dan keadilan, serta terberdayakannya seluruh masyarakat”. (Zain, 2010: 69)

Argumen tentang peran LINA terhadap perempuan Aceh dapat dilihat pada hasil riset Tri Fitriani Puspita Sari (2011). Ia menyimpulkan bahwa “perjuangan LINA sebagai organisasi perempuan dapat dikatakan hanya “sendirian” sehingga hal ini ikut mempersulit efektivitas kerjanya”. (Sari, 2011: 198) Walaupun secara implisit ia sebenarnya mengakui perjuangan gerakan perempuan Aceh (seperti LINA) cukup tangguh dalam memperjuangkan kepentingannya. Menurutnya cara yang dilakukan LINA masih kurang efektif, karena tidak bisa langsung terlihat hasilnya. Mengingat hal-hal yang dilakukan LINA membutuhkan waktu jangka panjang, banyak dana, sekaligus tenaga untuk mewujudkannya.

Riset ini justru berusaha membuktikan bahwa perempuan eks-kombatan masih terlupakan pada proses reintegrasi Aceh. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan landasan

cetak biru perdamaian Aceh (MoU Helsinki) yang hanya menyebutkan mantan GAM sebagai subjek utama penerima program reintegrasi. Selanjutnya, riset ini juga membangun argumentasi bahwa apa yang dilakukan LINA melalui program pendidikan partisipasi politik dan pelatihan capacity building kepada perempuan eks-kombatan dapat memberikan efek manfaat jangka panjang dalam kehidupan mereka. Asumsi ini dibangun berdasarkan penilaian bahwa dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas perempuan, mereka akan memiliki kemampuan untuk kemandirian, dan juga mampu ikut berpartisipasi serta menyuarakan aspirasi kepentingannya supaya bisa terakomodasi pada level kebijakan publik.

D. Kerangka Teori Dan Konseptual

Riset ini menggunakan konsep reintegrasi untuk memahami esensi reintegrasi itu sendiri sebagai suatu proses yang dijalani eks-kombatan pada masa pasca konflik untuk menjawab pertanyaan tentang peran LINA dalam proses reintegrasi perempuan eks-kombatan. Definisi sekaligus tujuan yang terkandung dalam konsep reintegrasi tersebut akan digunakan untuk menelaah seluruh kegiatan dan program kerja LINA terhadap para perempuan eks-kombatan. Artinya bahwa, sejauh mana kesesuaian makna dan manfaat program kerja LINA dengan apa yang dikandung oleh reintergasi itu sendiri.

Selanjutnya, selain konsep reintegrasi, riset ini juga memakai teori gerakan sosial sebagai perspektif untuk menjelaskan basis-basis cara dan orientasi tujuan yang dilakukan LINA. Teori gerakan sosial akan menitikberatkan pada analisis penyebab atau latar konfliktual, pola protes serta bentuk gerakan LINA sebagai subjek atau aktor utama atas riset ini.

a) Konsep Reintegrasi

Istilah reintegrasi pertama kali digunakan oleh PBB dalam resolusi Dewan Keamanan Nomor 650 tentang misi perdamaian pada 27 Maret 1990. Reintegrasi menurut PBB diartikan sebagai “the process by which ex-combatants acquire civilian status and gain sustainable employment and income”. Maka hal terpenting dalam proses reintegrasi ialah ketika proses ini mampu menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Para penstudi perdamaian memaknai reintegrasi dalam beberapa argumen, seperti yang diutarakan oleh Nilsson (2005), Mugah (2009), dan Ball & Goor (2009). Reintegrasi menjadi suatu hal yang sangat krusial, mengingat kompleksitas cakupan yang harus diakomodasi di dalam tahap ini, terutama dari posisi para mantan kombatannya. Secara konseptual, reintegrasi diartikan sebagai suatu proses yang memungkinkan komunitas untuk melakukan reformasi pasca konflik dan menerima mantan kombatan sebagai bagian utuh dari masyarakat. Tahapan panjang ini mensyaratkan lingkungan yang aman sebagai kondisi awal untuk mencapai kebutuhan sosial, ekonomi, politik dan psikologis untuk keberlanjutan perdamaian, kemakmuran, dan peningkatan kehidupan. (Muggah: 2009)

Pada intinya, penulis memaknai reintegrasi sebagai fase pasca konflik yang meliputi proses penyatuan kembali kelompok yang pernah melakukan aksi “pemberontakan” terhadap legitimasi kekuasaan yang sah ke dalam kehidupan masyarakat sipil seperti sedia kala dengan memberikan kembali hak-hak kewarganegaraannya dan menfasilitasi keberlangsungan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik secara adil dan berkelanjutan. Dalam tatanan praktis, United Nations Department of Peacekeeping Operations mendefinisikan reintegrasi sebagai proses “pendampingan untuk memastikan eks-kombatan yang akan meningkatkan potensi bagi mereka dan keluarganya secara ekonomi dan sosial ke dalam masyarakat sipil”. (UNDPKO, 2000: 15)

Anders Nilsson (2005) menekankan pentingnya melihat reintegrasi tidak hanya dalam ranah teoretis saja, melainkan juga perlu mempertimbangkan aspek praktis. Menurutnya, “reintegrasi dipandang sebagai proses bermasyarakat yang bertujuan pada perpaduan aspek ekonomi, politik, dan sosial dari eks-kombatan dan keluarganya ke dalam masyarakat sipil”. (Nilson, 2005: 27) Robert Muggah (2009) menambahkan bahwa reintegrasi sebagai suatu hal yang “multi-dimensional, pasca konflik dan bina damai, proses intervensi yang memungkinkan komunitas untuk kembali berbaur setelah masa konflik”. (Muggah, 2009:79)

Pandangan Ball dan Goor (2009) juga menegaskan bahwa reintegrasi dimaknai sebagai “suatu proses yang mana eks-kombatan mendapatkan kembali status sipilnya dan upaya memeroleh pekerjaan dan pendapatan yang berkelanjutan”. (Ball and Goor, 2009:

2) Mereka juga menambahkan pentingnya menjadikan proses reintegrasi sebagai suatu agenda yang intergatif antara lokal dan nasional. Dengan demikian, reintegrasi diharapkan menjadi suatu proses yang masuk dalam program pembangunan nasional dan menjadi tanggung jawab suatu negara dan perhatian internasional.

Proses reintegrasi merupakan rangkaian proses setelah dua tahapan sebelumnya yakni disarmament (pelucutan senjata) dan demobilization (demobilisasi) selesai dilakukan. Menurut Reto Rufer (2005), program reintegrasi ini meliputi beberapa cara dan langkah-langkah penting yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

Melakukan survei terhadap harapan dan kapabilitas tentang masa depan profesi eks-kombatan dan kebutuhan masyarakat sipil serta persiapan mereka dalam mengakomodasi eks-kombatan,

memberikan kepada eks-kombatan pelatihan dan pendidikan, konsultasi dan bantuan, dukungan pekerjaan, dan memberikan kredit mikro sebagai modal usaha,

mempermudah akses lahan sebagai tanggung jawab terhadap masa depan pertanian,

implementasi program pekerjaan dalam kerangka infras truktur pekerjaan intensif dan proyek rekonstruksi, sebagai upaya melawan kemiskinan dan menciptakan pekerjaan,

pada waktu yang sama tidak hanya meliputi kebutuhan khusus bagi eks-kombatan, tentara anak-anak, kombatan perempuan, dan korban perang, melainkan juga meliputi seluruh komunitas sipil,

mendorong pencarian kebenaran, keadilan dan rekonsiliasi. (Rufer, 2005:17) b) Teori Gerakan Sosial

Teori gerakan sosial dijelaskan oleh Alberto Melucci (1996) sebagai suatu gerakan yang berbasis tiga kategori analisis, yakni gerakan yang membangun formasi aksi kolektif yang memerlukan solidaritas untuk memanifestasi konflik, kemudian bertujuan mengubah atau merombak sistem yang lama. (Melucci, 1996:28) Definisi tersebut akan digunakan dalam riset ini untuk melihat bagaimana LINA membangun

solidaritas bersama untuk memanisfestasi konflik atas ketidakadilan yang diterima kaum perempuan eks-kombatan. Kemudian seluruh program kerja dan aksi LINA bersama basis kekuatan sosialnya tersebut menjadi indikator upayanya merubah sistem ketidakadilan tersebut.

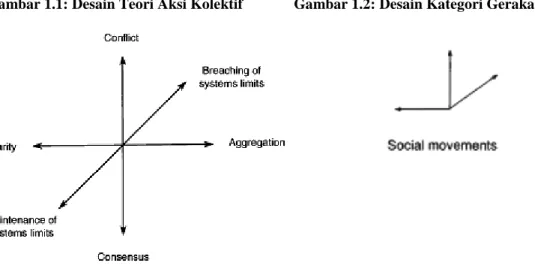

Berdasarkan definisi teorisasi gerakan sosial di atas, maka basis eksplanasi penting dalam melihat ini adalah dengan mengetahui ruang lingkup teori aksi kolektif. Melucci membangun teori aksi kolektif melalui desain sebagai berikut:

Gambar 1.1: Desain Teori Aksi Kolektif Gambar 1.2: Desain Kategori Gerakan Sosial

Gambar 1.1 memperlihatkan ragam unsur yang ada di dalam aksi kolektif. Berdasarkan teori aksi kolektif tersebut, Melucci mengategorikan teori gerakan sosial pada gambar 1.2. Esensi utama teori gerakan sosial terdapat pada tiga hal, yakni (i) konflik (conflict), (ii) solidaritas (solidarity), dan (iii) merombak limitasi sistem (breaching of systems limits). (Melucci, 1996: 30)

Melucci menjelaskan bahwa “conflict” adalah “suatu perlawanan dua (atau lebih) aktor yang mencari kontrol atas sumber daya sosial berharga kepada setiap pelaku utama”. (Melucci, 1996: 24), sedangkan “breaching of systems limits” merupakan upaya mengubah sistem yang telah ada sebelumnya yang dirasakan tidak adil. Melucci menekankan adanya aspek batasan kecocokan (the limits of compatibility) guna mengukur tingkat kesesuaian untuk mengatur suatu struktur, dengan “orientasi tujuannya yaitu merombak sampai pada batas mendasar sejauh mana suatu sistem masih bisa ditoleransi tanpa merubah strukturnya”. (Melucci, 1996: 24) Adapun unsur “solidarity”

dimaknai sebagai “kemampuan para aktor untuk menerima/mengakui orang lain sebagai kesatuan kebersamaan bagi unit sosial yang sama”. (Melucci, 1996: 23)

Rumusan tentang gerakan sosial juga dijelaskan oleh Charles Tilly (2008), menurutnya gerakan sosial merupakan kombinasi dari tiga klaim yakni: program, identitas, dan pendirian (program, identity, and standing). Adapun klaim program adalah tentang melibatkan dukungan atas tujuan gerakan, sedangkan identity menekankan pada pernyataan tentang konsep “kita” melalui konsep WUNC (worthiness, unity, numbers, and commitment) atau berharga, kesatuan, jumlah, dan komitmen. (Tilly, 2008: 12)

Melucci juga menambahkan bahwa dalam gerakan sosial terdapat beragam aktor kolektif, demikian halnya dalam gerakan perempuan. Gerakan perempuan diartikan sebagai salah satu gerakan sosial dengan mayoritas aktor perempuan dan tujuan yang diperjuangkan ditujukan untuk perempuan pula. Mengingat berdasarkan ketiga unsur aksi kolektif, “gerakan sosial dapat dibedakan berdasarkan bidang atas aksi yang mereka lakukan”. (Melucci, 1996: 30)

Ferree dan Mueller (2004) memaknai gerakan perempuan sebagai suatu mobilisasi yang berbasis pada tuntutan perempuan sebagai suatu konstituensi dan strategi organisasional. Tujuan gerakan perempuan antara lain yakni “membawa perempuan pada aktivitas politik, memberdayakan perempuan terhadap tantangan batasan-batasan dalam aturan kehidupan, dan membentuk jaringan antar-perempuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam pengakuan relasi gender sebagai sesuatu yang menindas dan harus segera dilakukan perubahan”. (Soule, 2004: 557

Mobilisasi Sumber Daya

Dalam gerakan sosial penting adanya aspek proses mobilisasi sumber daya. Tanpa sumber daya yang memadai, suatu gerakan sosial akan sulit dalam melancarkan aksi-aksi mereka agar mampu mencapai kepentingan bersama. Melucci meneruskan apa yang Etzioni (1968) pahami bahwa mobilisasi adalah “suatu proses yang mana diasumsikan oleh sebuah unit sosial, dengan relatif cepat, mengontrol sumberdaya yang belum pernah dikontrol sebelumnya”. (Soule, 2004: 289)

Masih menurut Melucci, mobilisasi adalah “suatu proses transfer dari sumber daya yang sudah ada sebelumnya kepada keuntungan obyektif yang baru”. (Soule, 2004: 292). Oleh karenanya, Melucci menyimpulkan suatu kelompok akan lebih mudah untuk dimobilisasi karena beberapa faktor: “(i) mereka merupakan partisipan yang sudah berpengalaman dengan prosedur dan metode perjuangan; (ii) mereka telah memiliki kepemimpinan sendiri dan beberapa tingkatan sumber organisasional dari komunitas sebelumnya atau ikatan asosiasional, (iii) mereka bisa memanfaatkan jaringan komunikasi yang ada untuk perputaran pesan baru; (iv) mudah dari mereka untuk memeroleh kepentingan bersama”. (Soule, 2004: 296)

Hasil riset Bob Edwards dan John D. McCarthy, Resources and Social Movement Mobilization dalam The Blackwell Companion to Social Movement menambahkan bahwa, teori mobilisasi sumber daya “berdasar pada tujuan memahami yang lebih baik bagaimana suatu kelompok mampu menguasai persebaran ketidaksetaraan sumber daya dalam usaha mereka untuk mencapai tujuan perubahan sosial”. (Edwards & McCarthy, 2004: 118) Adapun jenis sumber daya yang dimaksud dapat berbentuk yayasan (foundations), organisasi keagamaan (religious organizations), organisasi gerakan sosial (social movement Organizations), serta firma dan perusahaan (firms and corporations). (Edwards & McCarthy, 2004: 123-124)

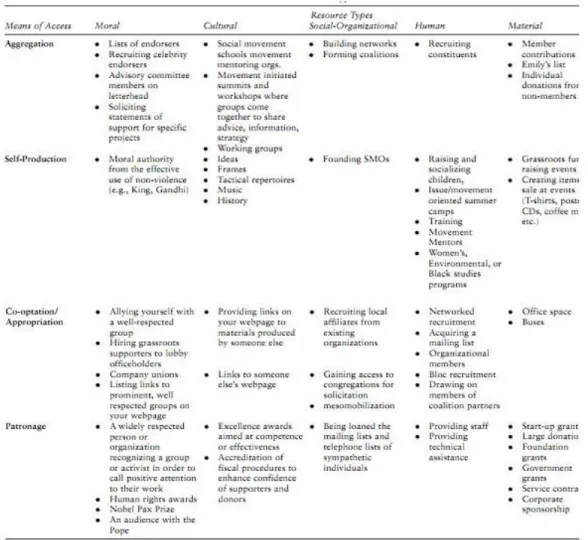

Terdapat lima jenis sumber daya yang bisa dimobilisasi oleh suatu gerakan sosial. Edwards & McCarthy menyebutnya sebagai “tipologi sumber daya gerakan sosial” yang meliputi sumber daya moral, sumber daya kultural, sosial-organisasional, sumber daya manusia, dan sumber daya material. Adapun tipologi pertama yakni sumber daya moral, menurut Snow (1979), Cress dan Snow (1996) dalam Edwards & McCarthy (2004) meliputi “legitimasi, dukungan solidaritas, dukungan simpati, selebritas”. (Edwards & McCarthy, 2004: 125) Pada intinya, yang terpenting dalam sumber daya moral ini adalah ketika sifat-sifat moralitas yang dimiliki manusia dapat mendukung tujuan gerakan sosial. Misalnya, rasa solidaritas yang membangun kepedulian untuk turut melakukan suatu perubahan sosial secara bersama-sama.

Tipologi kedua yaitu sumber daya kultural merupakan “segala sesuatu yang berbentuk benda maupun produk budaya seperti konsep-konsep dan pengetahuan spesifik, yang semuanya tidak perlu dipahami secara universal”. (Edwards & McCarthy,

2004: 126) Sumber daya kultural dapat mendukung gerakan sosial karena karakternya yang memiliki unsur panutan dan kecintaan seseorang kepada suatu kultur tersebut. Edwards dan McCarthy mencontohkan sumber daya kultural dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dalam aksi-aksi kolektif.

Sedangkan sumber daya yang ketiga yakni sumber daya sosial-organisasional. Sumber daya ini bersumber pada tiga bentuk umum yang meliputi infrastuktur, jaringan sosial, dan organisasi. (Edwards & McCarthy, 2004: 127) Dalam hal ini, sumber daya sosial-organisasional dapat lebih mudah dimanfaatkan oleh suatu gerakan sosial, artinya sifat yang visible dan terstuktur memperjelas cakupan bidang fungsionalnya. Misalnya suatu gerakan buruh pasti akan lebih mudah mencari dukungan dari jaringan sosial kelompok buruh pula.

Tipologi keempat yaitu sumber daya manusia, merupakan sumber daya individual dengan partisipasi yang “dibentuk oleh faktor spasial dan ekomoni melalui hubungan sosial, persaingan obligasi, rintangan kehidupan, dan komitmen moral”. Sumber daya manusia tersebut berbentuk seperti halnya tenaga buruh, pengalaman, kecakapan, keahlian dan kemampuan kepemimpinan. (Edwards & McCarthy, 2004: 128)

Sedangkan tipologi kelima adalah sumber daya material yang merupakan perpaduan antara modal finansial dan modal psikis, termasuk sumber daya moneter, properti, ruang kantor, peralatan, dan suplai. Sumber daya material juga lebih mudah terukur, lebih jelas kepemilikannya, dan keberadaan dana atau uang yang dimilikinya lebih mudah berfungsi secara langsung. (Edwards & McCarthy, 2004: 128) Dalam memahami mobilisasi sumber daya diperlukan pengetahuan tentang bagaimana mekanisme untuk mengakses sumber daya tersebut. Edwards & McCarthy mengaktegorikan mekanisme tersebut ke dalam empat jenis akses, sebagai berikut: agregasi (aggregation), produksi pribadi (self-production), pemberian (co-optation/appropriation), dan sumbangan (patronage). Penjelasan tentang cara gerakan sosial, akses sumber daya dan tipe sumber daya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. (Edwards & McCarthy, 2004: 131-134)

Tabel 1.1 Empat Tipe Akses dalam Gerakan Sosial

Sumber: Bob Erward dan John McCarthy, Resources and Social Movement Mobilization, dalam David A. Snow, et. al, The Blackwell Companion to Social Movements, Blackwell Publishing, 2004.

Setelah mengetahui cara mengakses sumber daya, selanjutnya perlu diperhatikan juga bagaimana proses mobilisasi sumber daya tersebut dilakukan. Masih menurut pandangan Edwards & McCarthy, terdapat tiga cara besar untuk melakukan proses mobilisasi sumber daya.

Pertama, membentuk organisasi dan membangun kapasitas organisasi. Ketika suatu organisasi telah didirikan maka akan memunculkan upaya besar dalam memperkokoh kapasitas organisasi itu sendiri. Hal tersebut bisa dilakukan melalui kontribusi langsung, aksi kolektif, maupun mengatur kelompok yang ada dalam organisasi tersebut. (Edwards & McCarthy, 2004: 137)

Kedua yakni mobilisasi dana (uang). Pada tahap ini semua aliran dana yang dimanfaatkan tergantung pada siapa perwakilan yang berkontibusi secara finansial, sehingga strategi mobilisasi dana dapat dibedakan berdasarkan “tipe biaya overhead yang dikeluarkan untuk membiayai penggalangan dana itu sendiri”. (Edwards & McCarthy, 2004: 140)

Ketiga adalah mobilisasi aktivis. Tahapan ini seperti halnya memobilisasi warga untuk suatu aksi kolektif, sehingga hasilnya akan tergantung pada tujuan dari gerakan sosial itu sendiri. Namun aspek kesadaran publik, pendidikan publik, dan kesadaran isu kampanye juga penting diperhatikan dalam proses mobilisasi aktivis. (Edwards & McCarthy, 2004: 140)

Membangun Solidaritas Bersama

Solidaritas bersama menjadi salah satu faktor penting bagi gerakan sosial agak mampu bergerak maju mencapai tujuan-tujuannya. Alberto Melucci (1996) dan David A. Snow (2004) mengulas bagaimana solidaritas bersama dibangun dalam suatu gerakan sosial melalui proses “framing”. Fase ini dibutuhkan untuk menyamakan basis opini dan penyeragaman tujuan bersama dalam tubuh gerakan sosial.

Melucci menyimpulkan bahwa solidaritas internal dapat terbentuk selama konflik terjadi, sehingga akan menghasilkan suatu identitas bersama. Hal yang terpenting selain perjuangan mendapatkan tujuan adalah penguatan solidaritas kelompok. Ia berpendapat bahwa “orang-orang akan merasa terikat satu sama lain bukan serta merta karena mereka saling berbagi kepentingan dan tujuan yang sama, tetapi melainkan juga karena mereka perlu ikatan tersebut untuk membuat kesepahaman tentang apa yang mereka lakukan”. (Melucci, 1996: 74) Solidaritas menurut Melucci bersifat kultural dan merupakan produksi simbolis kehidupan sehari-hari. (Melucci, 1996: 115)

Untuk membangun solidaritas bersama, diperlukan suatu proses yang sering dikenal sebagai perspektif “framing”. Dalam esainya Summarizing and Elaborating the Framing Perspective, Snow menjelaskan bahwa perspektif ini “berdasar pada penyatuan simbolis dan konstruksi prinsipil yang maknanya tidak secara otomatis atau natural langsung bisa disertakan, melainkan perlu upaya mendapatkannya secara interaktif

berdasarkan proses yang interpretatif”. (Snow, 2004: 384) Proses “framing” juga membutuhkan suatu transformasi yang dialami oleh aktor. Snow mengelompokkan transformasi tersebut dalam dua bagian, yaitu transformasi individual dan transformasi kolektif. (Snow, 2004: 39)

Kesimpulan penting dari pandangan Snow terhadap proses framing ini adalah sebagai berikut: “Pertama, ketika proses framing relevan untuk memahami kehidupan sosial sehari-hari, mereka secara partikular relevan pula untuk memahami karakter gerakan sosial di dalam aksi kolektif pada konteks ambiguitas interpretatif dan pergulatan makna. Kedua, framing aksi kolektif tidak hanya terletak pada struktur kognitif di dalam pikiran individu, tetapi juga properti organisasi. Ketiga, konsep utama framing penting untuk meningkatkan skala protes dan ekspansi mobilisasi guna meningkatkan koalisi kelompok dan organisasi gerakan. Keempat, framing aksi kolektif tidak hanya dapat diartikan sebagai variabel dependen, tapi juga sebagai independen variabel dalam hubungannya terhadap isu dan proses gerakan. Kelima, proses transformasi framing lebih kompleks, beragam dalam konteks perubahan dan juga transformasinya baik yang berbasis agenda maupun berbagis agen”. (Snow, 2004: 404-405)

Adapun Melucci berpendapat bahwa framing diketahui sebagai “representasi diskursif dari pengorganisasian aksi kolektif sesuai dengan posisi aktor di lapangan dan mereka harus diletakkan diantara sebuah teori dan ideologi”. (Melucci, 1996: 348) Pentingnya framing menjadi landasan terbangunnya solidaritas bersama, sehingga mampu menghasilkan satu ikatan sosial yang jelas dan kuat di dalam tubuh gerakan sosial.

Menurut Melucci, suatu gerakan sosial akn selalu berbicara seputar pendefinisian tentang siapa aktor sosial yang dimobilisasi, dalam konteks melawan siapa suatu gerakan harus berjuang, dan tujuan kolektif seperti apa yang perlu diperjuangkan pula. Oleh karenanya Melucci menyarankan setidaknya terdapat cara-cara untuk melakukan beberapa hal tersebut: (a) definisi kelompok sosial dalam aksinya merupakan usaha menentukan batasan dari identitas kolektif dan legitimasi gerakan; (b) situasi yang tidak diinginkan dibutuhkan untuk aksi kolektif sebagai atribut untuk mengharamkan lawan, biasanya diidentifikasi di dalam ruang non-sosial; (c) sasaran, atau penentuan tujuan

digunakan untuk melawan, hadir untuk masyarakat secara keseluruhan; (d) terdapat hubungan positif diantara aktor dan tujuan umum masyarakat, dan olehkarena itu aksi gerakan melampaui kepentingan partikular aktornya; (e) lawan dilihat sebagai penghalang bagi kepentingan umum masyarakat; dan (f) terdapat suatu oposisi yang sudah tidak dapat didamaikan lagi diantara aktor dan lawannya. (Melucci, 1996: 350)

E. Argumentasi Utama

Penulis berpendapat bahwa untuk memahami bagaimana peran LINA dalam mereintegrasi perempuan eks-kombatan adalah memandang LINA sebagai sebuah gerakan sosial. Sebagai suatu gerakan sosial, hal pertama kali yang dilakukan LINA adalah menggerakkan terlebih dahulu basis sosialnya, yakni kekuatan gerakan Inong Bale lama dan kemudian diperluas dengan melibatkan masyarakat atau kelompok-kelompok perempuan di luar Inong Bale. Dalam rangka mengembangkan basis sosial ini, LINA membangun solidaritas bersama yang dianalisis melalui teknik “framing”, karena dengan adanya ikatan solidaritas bersama inilah LINA bisa menggerakkan masa. Selain “framing”, LINA juga membutuhkan mobilisasi sumber daya melalui membangun kerja sama dengan beberapa organisasi. Kegiatan yang paling penting dalam reintegrasi ini secara konkret ialah LINA memberikan pendidikan partisipasi politik dan pelatihan capacity building kepada para perempuan tersebut, dan berkontribusi melalui pendirian lembaga pendidikan anak serta media cetak dan radio.

F. Jangkauan Penelitian

Peranan jangkauan penelitian diperlukan dalam sebuah rancangan penelitian guna menjaga konsistensi dan kejelasan arah penelitian itu sendiri. Sebuah batasan dibutuhkan untuk memberi limitasi kajian supaya tetap fokus pada permasalahan yang diusung dan menghasilkan sebuah pengetahuan yang lebih spesifik. Riset ini memberi batasan kajian tentang perjuangan gerakan perempuan LINA di Aceh dan melihat sepak terjangnya pada kurun waktu pasca penandatangan MoU Helsinki 2005. Dengan batasan tersebut penulis mengharapkan akan menghasilkan riset yang terfokus dan memberikan masukan terhadap isu seputar kinerja gerakan perempuan, terutama kepada ranah studi perdamaian.

Penelitian ini akan bersifat kualitatif, karena berangkat dari rasa ketertarikan penulis terhadap objek yang diamati. Dengan memakai metode studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pemaparan yang mendalam terhadap kasus yang diangkat. Metode ini menantang penulis untuk melakukan penelitian yang komprehensif, detail, dan mendalam.

Penulis menggunakan data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan terjun langsung ke lapangan. Berbagai media bacaan baik buku, majalah, dan surat kabar serta banyaknya media online baik jurnal, situs, maupun laporan hasil riset yang terkait dengan topik seperti: gerakan perempuan Aceh, proses DDR, perkembangan politik lokal Aceh pasca konflik, sejarah perempuan Inong Bale, dan bina-damai menjadi sumber data yang dikaji dalam penelitian ini. Penulis juga menambah sumber materi riset dari beberapa kumpulan hasil wawancara langsung dengan narasumber, seperti presiden LINA dan beberapa kader serta aktivisnya; perempuan eks-Inong Bale; ketua BP2A, aktivis perempuan Aceh di luar LINA, dan beberapa pengamat politik Aceh lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Penulis akan membagi penelitian ini dalam lima bab. Bab pertama berisikan pendahuluan tentang latar belakang topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, rumusan masalah, kajian literatur, kerangka teori, argumentasi utama, jangkauan penelitian, dan metode penelitian. Bab kedua akan berisikan ulasan mengenai program-program yang telah dilakukan LINA dalam upaya mendorong proses reintegrasi perempuan eks-kombatan.

Bab Ketiga akan menitikberatkan pada kajian tentang cara LINA membangun solidaritas bersama untuk memperkuat gerakannya, sedangkan bab keempat akan memaparkan tentang mobilisasi sumber daya yang dilakukan LINA terkait kerjasamanya dengan organisasi-organisasi pendukung lain. Kesimpulan terhadap hasil riset ini dan tawaran alternatif sebagai bahan diskusi lebih lanjut akan dipaparkan pada bab lima.