BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 JENGKOL

2.1.1 Pengertian Kulit Jengkol

Jengkol atau Jering atau Pithecellobium jiringa Jack. atau Pithecellobium lobatum Benth. adalah tumbuhan khas di wilayah Asia Tenggara, termasuk yang digemari di Malaysia, Thailand dan Indonesia terutama di wilayah Jawa Barat yang seharinya dikonsumsi 100 ton [14]. Sementara potensi tumbuhan jengkol di Indonesia dapat di lihat pada Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1 Pertumbuhan Luas panen, dan rata-rata hasil jengkol di Indonesia tahun 2009 – 2014 [2].

Tahun Luas Panen (ha) Rata-rata Hasil (Ton/ha)

2009 7.631 8,19

2010 6.943 7,24

2011 7.907 8,33

2012 7.407 8,40

2013 6.838 8,94

2014 6.678 8,04

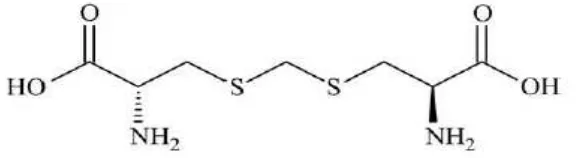

Kulit jengkol adalah bagian terluar dari Jengkol yang berwarna coklat yang melapisi daging buah kulit jengkol dan Kulit jengkol merupakan sampah pertanian yang bisa dijadikan sebagai biosorben dengan biaya yang sangat murah [5]. Jengkol mengandung sulfur dan asam amino dengan rumus molekul C11H23N3S3O6 dengan

berat basah 0,3-1,3g/100g dengan komponen cysteine thioacetal formaldehid. Berikut Gambar struktur asam jengkol adalah:

Jengkol merupakan salah satu tumbuhan dengan ukuran pohon yang tinggi yaitu ± 20 m , tegak bulat berkayu, licin, percabangan simpodial, cokelat kotor. Bentuk majemuk, lonjong, berhadapan , panjang 10 - 20 cm, lebar 5 - 15 cm, tepi rata, ujung runcing, pangkal membulat, pertulangan menyirip, tangkai panjang 0,5 – 1 cm, warna hijau tua. Struktur majemuk, berbentuk seperti tandan, diujung dan ketiak daun, tangkai bulat, panjang ± 3 cm , berwarna ungu kulitnya, bentuk buah menyerupai kelopak mangkok, benang sari kuning, putik silindris, kuning mahkota lonjong, putih kekuningan. Bulat pipih berwarna coklat kehitaman, berkeping dua dan berakar tunggang. Pohon Jengkol sangat bermanfaat dalam konservasi air disuatu tempat hal ini dikarenakan ukuran pohonnya yang sangat tinggi.

Klasifikasi ilmiah jengkol adalah sebagai berikut : Divisi : Spermatophyta

Sub divisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledonae Bangsa : Rosales Suku : Fabacceae Genus : Pithecellobium

Spesies : Pithecellobium jiringa (Jack) Prain [16]

2.1.2 Kandungan Dalam Kulit Jengkol

Kandungan kulit jengkol merupakan hal yang sangat penting, karena sangat menentukan dalam pemanfaatan kulit jengkol, terutama pemanfaatan kulit jengkol untuk penyerapan logam berat. Kandungan kulit jengkol dapat di lihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.2 Kandungan dalam kulit Jengkol [6] Kadar unsur hara Kandungan (%)

Kadar Air 65,56

N-total 1,82

P-total 0,32

K-total 2,10

Mg-total 0,25

C-total 44,02

C/N 24,19

Dari Tabel kandungan kulit jengkol unsur karbon merupakan nilai persen kedua tertinggi, hal ini yang memungkinkan kulit jengkol dapat dijadikan adsorben.

2.1.3 Pemanfatan Tumbuhan Jengkol

Hampir seluruh bagian tanaman bermanfaat. Kayunya untuk bangunan rumah, peti mati dan kayu bakar. Daun mudanya untuk obat luka, rebusan dari babakannya dapat menurunkan kadar glukosa darah. Dinding polong yang di tumbuk dimanfaatkan untuk mencuci rambut. Bijinya dapat dikonsumsi namun pada orang yang memakannya air seninya akan berbau keras. Selain itu, di beberapa tempat di buat makanan ringan seperti keripik. Bagian yang dimanfaatkan untuk pewarna: Daunnya digunakan untuk memberikan warna hitam pengganti sumba. Bagian yang mengandung zat warna adalah kulit buah, kulit biji dan kulit batang. Menurut laporan, zaman dahulu di sepanjang pantai Kalimantan Barat kulit dan daun jengkol digunakan untuk member warna hitam pada bahan anyaman [17]. Sementara kulit jengkol baru dimanfaatkan sebagai bioherbisida dan biolarvasida. Padahal dalam kulit jengkol terkandung alkaloid, flavonoid, glikosida antrakinon, tannin, triterpenoid/steroid, dan saponin dan senyawa unsur kimia seperti N, P, K, Ca, Mg, C, dan C/N.

2.2 INDUSTRI PELAPISAN LOGAM

2.2.1 Pengertian Industri Pelapisan Logam (Elektroplating)

atau tegangan diterapkan antara elektroda ion ini bermigrasi ke arah elektroda dengan muatan yang berlawanan - bermuatan positif ion ke katoda dan ion bermuatan negatif untuk anoda. Hal ini menyebabkan transfer elektron, yang merupakan aliran arus, antara elektroda - sehingga menyelesaikan sirkuit listrik [18].

Skema sel elektropalating dapat di lihat dari Gambar 2.2 di bawah ini.

Gambar 2.2 Sekema sel elektropalating [18]

Industri elektroplating menghasilkan produk samping berupa limbah cair dengan unsur logam yang sangat tinggi seperti uranium, kadmium, merkuri, nikel, kromium dan tembaga. Limbah yang di hasilkan ini berdampak buruk pada lingkungan, karena biasanya limbah industri pelapisan logam sering di buang ke sungai. Unsur - unsur ini dikenal sebagai unsur B3 (Beracun dan Berbahaya), karena unsur ini bersifat karsinogenik [19].

2.2.2 Potensi dan Keadaan Industri Elektroplating di Indonesia

limbah logam berat yaitu rata-ratanya: 358.22 m3/hari. Hal ini diyakini sangat berdampak besar pada pencemaran lingkungan [21]. Sifat karakteristik limbah industri elektroplating yaitu: pH 2; Cr 311,09 ppm; Ni 2,7 ppm; Cd 12-24 ppm; Zn 31,85; Fe 44,64; TDS 306 ppm; COD 777,54 ppm [10]. Sedangkan mengacu pada peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 03 tahun 2010 baku mutu air limbah bagi kawasan industri dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 2.3 Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri Elektroplating [22].

No Parameter Satuan Kadar Maksimum

1 Sulfida (H2S) mg/L 1

2 Amonia (NH3) mg/L 20

3 Fenol (C6H6O) mg/L 1

4 Kadmium (Cd) mg/L 0,1

5 Krom (Cr) mg/L 1

6 Tembaga (Cu) mg/L 2

7 Timbal (Pb) mg/L 1

8 Nikel (Ni) mg/L 0,5

9 Seng (Zn) mg/L 10

Melihat dari karakteristik dan kadar maksimum peraturan mentri Negara lingkungan hidup tentunya membrikan pebandingan yang sangat jauh, sehingga kondisi seperti ini dapat dikategorikan sebagai permasalahan semua pihak dan harus diatasi secara bersama-sama.

2.2.3 Pengolahan Limbah Industri Elektroplating di Indonesia

Teknologi pengolahan limbah cair merupakan kunci dalam memeliharan kelestarian lingkungan. Apapun teknologi pengolahan limbah cair industri yang dibangun harus dapat dioperasikan dan dipelihara oleh perusahana setempat. Berbagai teknik pengolahan limbah cair untuk menyisihkan bahan polutannya telah dicoba dan dikembangkan selama ini. Teknik-teknik pengolahan air buangan yang telah dikembangkan tersebut secara umum terbagi menjadi 3 metode pengolahan:

untuk suatu jenis air buangan tertentu, ketiga metode pengolahan tersebut dapat diaplikasikan secara sendiri-sendiri atau secara kombinasi. Pengolahan air buangan dapat dilakukan secara fisika, kimia dan biologi, atau gabungan biologi-kimia dan kimia-biologi. Cara fisika memisahkan sebagian dari beban pencemaran yang berupa bahan-bahan tersuspensi dengan cara adsorpsi, sedimentasi, dan filtrasi. Adsorpsi dilakukan dengan memanfaatkan karbon aktif sebagai adsorbannya, namun kendala yang timbul adalah mahalnya harga karbon aktif. Cara kimia yang umumnya digunakan adalah koagulasi, flokulasi dan penetralan. Masalah dalam pengolahn limbah kimiawi adalah banyaknya endapan lumpur yang dihasilkan sehingga perlu penangana lebih lanjut [23].

Berbagai macam teknologi telah dikembangkan untuk menyisihkan logam berat dari air limbah. Teknik konvensional yang biasanya digunakan adalah proses fisik-kimiawi, seperti presipitasi, oksidasi, reduksi, ekstraksi pelarut, ekstraksi elektrolisis, penguapan, osmosis, pertukaran ion dan adsorpsi. Reverse osmosis meskipun sangat efektif, merupakan proses yang membutuhkan biaya yang besar. Presipitasi kimia tidak cocok digunakan jika polutan yang hadir dalam jumlah banyak dan juga akan menghasilkan banyak lumpur dalam proses ini. Proses adsorpsi merupakan salah satu metode yang paling sering dilakukan untuk penyisihan logam beracun dalam air limbah. Adsorpsi merupakan proses fisik-kimiawi dimana adsorbat, dalam hal ini pencemar, terakumulasi di permukaan padatan yang disebut adsorben. Proses adsorpsi cocok untuk air limbah dengan logam konsentrasi rendah dan industri dengan keterbatasan biaya [24].

2.3 LOGAM KADMIUM (CD) 2.3.1 Pengertian Logam Kadmium

berbagai bidang industri kimia tersebut karena sifat kadmium yang lunak dan tahan korosi [25].

2.3.2 Sumber Kadmium (Cd)

Logam Kadmium merupakan bahan alami yang terdapat dalam kerak bumi, berwarna putih, ditemukan dalam bentuk senyawa gabungan seperti kadmium oksida, kadmium klorida, dan kadmium sulfida . Kadmium masuk ke dalam air bersih dari sumber yang berasal dari industri. Air sungai dan irigasi untuk pertanian yang mengandung kadmium akan terjadi pengendapan pada sedimen dan lumpur. Sebagian besar kadmium dalam tanah berpengaruh pada pH, larutan material organik, logam yang negandung oksida, tanah liat dan zat organik, maupun anorganik [26].

2.3.3 Sifat-Sifat Logam Kadmium 1. Sifat Fisik

a. Logam berwarna putih keperakan dan mengkilat b. Kalor penguapan 99.87 kJ·mol−1

c. Titik didih 1413 °F, 767 °C, 1040 K d. Titik lebur 594.22 K, 609.93 °F 321.07 °C e. Massa jenis (mendekati suhu kamar) 8.65 g·cm−3

f. Mengalami kerusakan bila terkena uap amonia dan sulfur hidroksida. 2. Sifat Kimia

a. Kadmium tidak larut dalam basa

b. Larut dalam H2SO4 encer dan HCl encer Cd + H2SO4 → CdSO4 + H2 c. Bereaksi dengan halogen dan nonlogam seperti S, Se, P

d. Kadmium adalah logam yang cukup aktif

e. Dalam udara terbuka, jika dipanaskan akan membentuk asap coklat CdO f. Memiliki ketahanan korosi yang tinggi [27].

2.3.4 Manfaat dan Kerugian dari Logam Kadmium

pencampuran logam. Beberapa gram kadmium seperti sulfida, karbonat dan oksida, tidak larut dalam air. Namun dapat berubah menjadi larut dalam air garam di alam bawah pengaruh oksigen. Kadmium merupakan komponen campuran logam yang memiliki titik lebur terendah.Unsur ini dugunakan dalam campuran logam poros dengan koefisen gesek yang rendah dan tahan lama. Logam ini juga banyak digunakan dalam aplikasi sepuhan listrik electroplating [28].

Kadmium adalah logam berat beracun yang ditemukan sebagai konstituen minor dari bijih seng. Kadmium biasanya diproduksi sumber daya primer dan skunder seperti basis konsentrat logam, limbah baterai Ni-Cd, listrik debu tanur, surya sel, dan bahan fluorescent. Adapun dampak negatif logam Cd dalam tubuh manusia yaitu dapat menghambat kerja paru-paru, bahkan mengakibatkan kanker paru-paru, mual, muntah, diare, kram, anemia, kerusakan ginjal dan hati [29].

2.4 ADSORBSI

2.4.1 Pengertian Adsorbsi

Adsorpsi adalah fenomena fisik yang terjadi antara molekul-molekul fluida (gas atau cair) yang dikontakkan dengan suatu permukaan padatan. Adsorpsi adalah proses dimana molekul- molekul fluida menyentuh dan melekat pada permukaan padatan [30]. Berdasarkan gaya yang bekerja, proses adsorpsi dibagi menjadi dua, yaitu adsorpsi fisika dan adsorpsi kimia. Pada adsorpsi fisika, gaya utama bekerja adalah gaya gaya Van der Waals. Gaya ini relatif lemah dengan energi yang terlibat sekitar 20 kkal/mol. Sementara pada adsorpsi kimia, terdapat proses perpindahan elektron yang sama dengan pembentukan ikatan kimia antara permukaan padatan dengan zat terjerap. Adsorpsi kimia biasanya terjadi pada proses-proses katalitik heterogen. Aktivasi kimia pada adsorben pada umumnya digunakan industri yang umumnya lebih efisien dalam penghilangan impurities (kotoran). Pada adsorpsi fisika terjadi proses cepat dan setimbang (reversibel) sedangkan adsorpsi kimia berlangsung lambat tetapi ireversibel [31].

2.4.2 Jenis dan Sumber Adsorben

1. Zeolit

Zeloid merupakan material berpori dan memiliki beberapa kandungan mineral dominan (SiO4 dan AlO4). Kapasitas adsorpsinya dapat ditingkatkan dengan aktivasi larutan asam kuat atau basa kuat. Zeolit memiliki bentuk kristal yang sangat teratur dengan rongga yang saling berhubungan ke segala arah yang menyebabkan luas permukaan zeolit sangat besar [32].

2. Karbon aktif

Karbon aktif merupakan suatu bentuk arang yang telah melalui aktifasi dengan menggunakan gas CO2, uap air atau bahan-bahan kimia sehingga pori-porinya terbuka dan dengan demikian daya absorpsinya menjadi lebih tinggi terhadap zatwarna dan bau. Karbon aktif mengandung 5 sampai 15 persen air, 2 sampai 3 persen abu dan sisanya terdiri dari karbon. Karbon yang sekarang banyak digunakan berbentuk butiran (granular) dan berbentuk bubuk (tepung). Besarnya daya serap karbon aktif sangat dipengaruhi oleh keadaan pori-pori yang terbentuk. Pori-pori pada karbon aktif memiliki beberapa jenis sebagai berikut :

a. Mikropori dengan ukuran dibawah 40 Angstrom b. Mesopori dengan ukuran antara 40 - 5000 Angstrom c. Makropori dengan ukuran diatas 5000 Angstrom

pada bahan baku yang berbeda dan perlakuan yang berbeda maka dominasi pori-pori yang terbentuk juga berbeda. Pada karbon aktif dengandominasi mikropori sangat sesuai untuk digunakan sebagai penyerap molekul-molekus kecil seperti molekul gas dan dengan tingkat kontaminan rendah. Sedangkan karbon aktif dengan dominasi makropori sesuai untuk menyerap molekul yang lebih besar seperti molekul cairan dan sangat cocok untuk decolorizing. Pembuatan karbon aktif terdiri dari tiga tahap yaitu:

a. Dehidrasi: proses penghilangan air. Bahan baku dipanaskan sampai temperatur 170 °C.

b. Karbonisasi: pemecahan bahan-bahan organik menjadi karbon. Karbonasi dilakukan pada suhu 400-900ºC

dengan uap atau CO2 sebagai activator. Akitivasi biasanya ada dua yaitu aktivasi fisika (suhu tinggi) dan aktivasi kimia (menggunakan bahan kimia basa pada suhu rendah) [33].

Sifat karbon aktif yang paling penting adalah daya serap. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya serap adsorbsi, yaitu: sifat adsorben, sifat serapan, dan temperatur. Karbon aktif yang merupakan adsorben adalah suatu padatan berpori, yang sebagian besar terdiri dari unsur karbon bebas dan masing- masing berikatan secara kovalen. Dengan demikian, permukaan karbon aktif bersifat non polar. Selain kompisisi dan polaritas, struktur pori juga merupakan faktor yang penting diperhatikan. Struktur pori berhubungan dengan luas permukaan, semakin kecil pori-pori karbon aktif, mengakibatkan luas permukaan semakin besar. Dengan demikian kecepatan adsorbsi bertambah. Untuk meningkatkan kecepatan adsorbsi, dianjurkan agar menggunakan karbon aktif yang telah dihaluskan. Banyak senyawa yang dapat diadsorbsi oleh karbon aktif, tetapi kemampuannya untuk mengadsorbsi berbeda untuk masing- masing senyawa. Adsorbsi akan bertambah besar sesuai dengan bertambahnya ukuran molekul serapan dari sturktur yang sama, seperti dalam deret homolog. Adsorbsi juga dipengaruhi oleh gugus fungsi, posisi gugus fungsi, ikatan rangkap, struktur rantai dari senyawa serapan [32].

Pada penelitian ini yang menjadi standar kualitas karbon aktif dengan menentukan besar bilangan iodin dimana jumlah milligram iodin yang teradsorpsi oleh satu gram karbon aktif. pori-pori karbon aktif akan terbuka sehingga penyerapan karbon aktif terhadap larutan iodin semakin besar, apabila suhu dinaikan akan terjadi dekomposisi sampel menjadi abu [34]. Kualitas karbon aktif dapat dinilai berdasarkan persyaratan (SNI) 06–3730-1995 pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Standarisasi Karbon Aktif (SNI) 06–3730-1995 [35]

Jenis Persyaratan Parameter

Kadar Air Mak. 15 %

Kadar Abu Mak. 10 %

Kadar Zat Menguap Mak. 25 %

Kadar Karbon Terikat Min. 65 %

3. Silika gel

Slika gel adalah substansi-substansi yang digunakan untuk menyerap kelembaban dan cairan partikel dari ruang yang berudara/bersuhu. Silika gel yang siap untuk digunakan berwarna biru. Ketika silica gel telah menyerap banyak kelembaban, ia akan berubah warnanya menjadi pink (merah muda). Ketika ia berubah menjadi warna pink (merah muda), ia tidak bisa lagi menyerap kelembaban. Ia harus meregenerasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menghangatkannya di dalam mesin oven. Panas nya mengeluarkan kelembaban, lalu ia akan berubah warnanya menjadi biru dan kembali bisa digunakan [36].

4. Biosorpsi

Biosorpsi menggunakan adsorben dari biomassa sebagai penyerap ion logam yang terkandung dalam limbah sehingga kandungan ion logam dalam air limbah menjadi turun. Contohnya: alga, limbah hasil pertanian, dan lumut [37].

2.4.3 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Adsorbsi

Dalam menentukan proses tingginya penyerapan proses adsorpsi ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya:

1. Ukuran molekul adsorbat

Ukuran molekul yang sesuai merupakan hal penting agar proses adsorpsi dapat terjadi, karena molekul yang dapat di adsorpsi adalah molekul-molekul yang diameternya leih kecil atau sama dengan diameter pori adsorben. 2. Kepolaran zat

Apabila berdiameter sama, molekul-molekul polar lebih kuat diadsorpsi daripada molekul molekul tidak polar. Molekul-molekul yang lebih polar dapat menggantikan molekul-molekul yang kurang polar yang terlebih dahulu teradsorpsi.

3. Kemurnian adsorben

Sebagai zat untuk mengadsorpsi, maka adsorben yang lebih murni lebih diinginkan karena kemampuan adsorpsi lebih baik.

Jumlah molekul adsorbat yang teradsorp meningkat dengan bertambahnya luas permukaan dan volume pori adsorben.

5. Temperatur absolute (T)

Temperatur yang di maksud adalah temperatur adsorbat. Pada saat molekul-molekul gas atau adsorbat melekat pada permukaan adsorben akan terjadi pembaebasan sejumlah energi yang dinamakan peristiwa eksotermis. Berkurangya temperatur akan menambah jumlah adsorbat yang teradsorpsi demikian juga untuk peristiwa sebaliknya.

6. Tekanan (P)

Tekanan yang dimaksut adalah tekanan adsorbat. Kenaikan tekanan adsorbat dapat menaikkan jumlah yang di adsorpsi.

7. Interaksi Potensial (E)

Interaksi potensial antara adsorbat dengan dinding adsorben sangat bervariasi, tergantung dari sifat adsorbat-adsorben.

8. pH medium

Memiliki dampak yang signifikan terhadap penyerapan adsorbat oleh perbedaan adsorben. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hidrogen ion itu sendiri adalah adsorbat bersaing kuat, dan sebagian karena spesiasi kimia ion logam di bawah pengaruh pH larutan [30].

2.5 DESKRIPSI PROSES

120 menit. Variasi waktu ini berdekatan dengan waktu aktivasi yang dilakukan oleh Hamzah [12].

Adsorben yang dihasilkan kemudian dianalisa kemampuan adsorpsinya terhadap iodin yang dinyatakan dengan bilangan iodin. Adsorben yang memiliki bilangan iodin tertinggi selanjutnya akan digunakan sebagai adsorben dalam mengurangi kadar logam Cd (II) dalam limbah cair industri pelapisan logam.

Pada proses adsorpsi, digunakan adsorben yang melewati ayakan 100 mesh, volume limbah cair 50 mL, kecepatan pengadukan 150 rpm, waktu kontak 15 menit yang diadopsi dari penelitian Isnaini [5] pada kondisi optimum yang diperoleh. Pada proses ini dijaga pH 5 yang diadopsi dari jurnal yang ditulis oleh Muhammed dkk. [13], dimana proses adsorpsi Cd (II) optimum pada pH 5 berdasarkan beberapa penelitian terdahulu. Pada proses ini dilakukan variasi dosis adsorben sebesar 0,5 ; 1 dan 1,5 gr per 50 mL limbah cair untuk mengetahui jumlah adsorben yang optimum dalam mengurangi kandungan logam Cd (II) dalam industri pelapisan logam.

![Tabel 2.2 Kandungan dalam kulit Jengkol [6]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/2290232.1240352/2.595.183.459.618.752/tabel-kandungan-dalam-kulit-jengkol.webp)

![Gambar 2.2 Sekema sel elektropalating [18]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/2290232.1240352/4.595.160.447.204.367/gambar-sekema-sel-elektropalating.webp)

![Tabel 2.3 Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri Elektroplating [22].](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/2290232.1240352/5.595.119.510.229.445/tabel-baku-mutu-limbah-bagi-kawasan-industri-elektroplating.webp)

![Tabel 2.4 Standarisasi Karbon Aktif (SNI) 06–3730-1995 [35]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/2290232.1240352/10.595.130.480.602.753/tabel-standarisasi-karbon-aktif-sni.webp)